Autographes

Dans la maison de Claude Monet à Giverny, on peut voir les deux bureaux dont il se servait pour rédiger et ranger sa volumineuse correspondance. L’un se trouve dans son premier atelier, l’autre, une magnifique pièce en marqueterie du 18ème siècle, dans sa chambre à coucher.

Dans la maison de Claude Monet à Giverny, on peut voir les deux bureaux dont il se servait pour rédiger et ranger sa volumineuse correspondance. L’un se trouve dans son premier atelier, l’autre, une magnifique pièce en marqueterie du 18ème siècle, dans sa chambre à coucher.

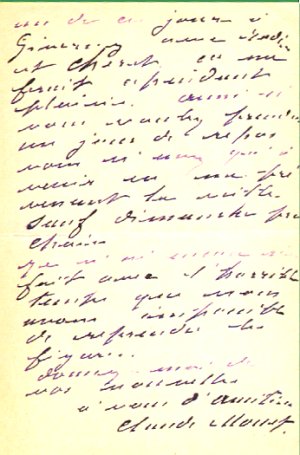

Monet a écrit des milliers de lettres et il en a reçu autant. Toutes ces correspondances sont très convoitées par les collectionneurs.

C’est très émouvant de tenir une lettre ancienne dans ses mains, qu’elle provienne d’un personnage célèbre ou pas. En même temps que le mouvement de la pensée, on suit celui de la main. On voit l’encre devenir plus pâle puis soudain foncée, on devine le geste pour retremper la plume dans l’encrier. Comme une photo, la lettre manuscrite saisit un instant de vie. Comme elle, on peut la scruter pour essayer d’y retrouver quelque chose du passé. Il y a mille raisons d’écrire une lettre, mais quelle que soit cette raison, écrire est un acte social.

Pourtant, en feuilletant le catalogue de vente d’une boutique parisienne spécialisée dans les lettres et documents autographes, c’est à dire comportant au moins quelques mots ou une signature de la main de l’auteur, on a un peu l’impression de se promener au Père-Lachaise. Toutes les gloires passées s’y côtoient. Ce n’est pas la taille des monuments qui marque leur célébrité, mais leur cote.

Trois groupes se détachent qui semblent avoir davantage la faveur des collectionneurs. Les plus recherchés sont les manuscrits de compositeurs. Sur près de 400 entrées que compte le catalogue, Rossini l’emporte, et de très loin, avec une petite partition d’une page qui se négocie à plus de 5000 euros. Puis viennent les peintres. Le plus cher, est-ce une surprise ? c’est Monet : 2750 euros pour une lettre de deux pages à Geffroy, son ami critique d’art. Renoir le talonne de près, ainsi que Pissarro, tous deux à 2500 euros. Enfin, troisième axe de collection, les têtes couronnées semblent jouir d’un prestige important, mais inégal.

Pour en revenir à Monet, que dire de ses lettres ? Qu’il avait une écriture difficile à déchiffrer, ce qui n’a fait qu’empirer avec la cataracte. Clemenceau avoue un jour n’avoir pas réussi à lire sa missive, « par excès de calligraphie », dit-il sur son ton badin habituel.

Pour le contenu, Monet écrivait avec simplicité, sans fioriture, dans un style sans doute proche de son style oral. Mais il savait pourtant décrire avec précision ses enchantements, ses hésitations et ses tourments. Aujourd’hui, c’est grâce à ses lettres envoyées presque chaque jour à ses nombreux correspondants que nous connaissons le détail de la genèse de ses toiles et de sa vie quotidienne. Elles sont les documents authentiques qui forment le socle de l’analyse de son oeuvre.

Les fables de Florian

Quand on dit fable, on pense La Fontaine. Mais s’il est le plus connu des fabulistes de langue française, il n’est pas le seul. Jean-Pierre Clarisse de Florian, ou Florian pour faire court, a su lui aussi se servir d’animaux ou de types humains pour dégager des morales. Certains de ses vers sont passés dans le langage courant sous forme d’expressions ou de proverbes. « Eclairer sa lanterne » vient du Singe qui montre la lanterne magique, le Grillon a laissé « pour vivre heureux vivons cachés », Le vacher et le garde-chasse se termine par la morale connue, « Chacun son métier, Les vaches seront bien gardées ».

Quand on dit fable, on pense La Fontaine. Mais s’il est le plus connu des fabulistes de langue française, il n’est pas le seul. Jean-Pierre Clarisse de Florian, ou Florian pour faire court, a su lui aussi se servir d’animaux ou de types humains pour dégager des morales. Certains de ses vers sont passés dans le langage courant sous forme d’expressions ou de proverbes. « Eclairer sa lanterne » vient du Singe qui montre la lanterne magique, le Grillon a laissé « pour vivre heureux vivons cachés », Le vacher et le garde-chasse se termine par la morale connue, « Chacun son métier, Les vaches seront bien gardées ».

Florian a beaucoup fréquenté Vernon. Il était le secrétaire particulier du duc de Penthièvre, le seigneur de Vernon, qui l’aimait beaucoup.

Je dédie respectueusement cette fable à mes clients d’aujourd’hui, tous deux âgés et handicapés, et qui, en s’épaulant l’un l’autre, ont encore la vigueur de partir à la découverte de la planète.

Laveugle et le paralytique

Aidons-nous mutuellement,

La charge des malheurs en sera plus légère ;

Le bien que l’on fait à son frère

Pour le mal que l’on souffre est un soulagement.

Confucius l’a dit ; suivons tous sa doctrine :

Pour la persuader aux peuples de la Chine,

Il leur contait le trait suivant.

Dans une ville de l’Asie,

Il existait deux malheureux,

L’un perclus, l’autre aveugle, et pauvres tous les deux.

Ils demandaient au ciel de terminer leur vie ;

Mais leurs cris étaient superflus,

Ils ne pouvaient mourir. Notre paralytique,

Couché sur un grabat dans la place publique,

Souffrait sans être plaint ; il en souffrait bien plus.

L’aveugle, à qui tout pouvait nuire,

Était sans guide, sans soutien,

Sans avoir même un pauvre chien

Pour l’aimer et pour le conduire.

Un certain jour il arriva

Que l’aveugle, à tâtons, au détour d’une rue,

Près du malade se trouva ;

Il entendit ses cris ; son âme en fut émue.

Il n’est tels que les malheureux

Pour se plaindre les uns les autres.

J’ai mes maux, lui dit-il, et vous avez les vôtres,

Unissons-les, mon frère ; ils seront moins affreux.

Hélas ! dit le perclus, vous ignorez, mon frère,

Que je ne puis faire un seul pas :

Vous-même vous n’y voyez pas :

A quoi nous servirait d’unir notre misère ?

A quoi ? répond l’aveugle ; écoutez : à nous deux

Nous possédons le bien à chacun nécessaire ;

J’ai des jambes et vous des yeux :

Moi, je vais vous porter ; vous, vous serez mon guide,

Vos yeux dirigeront mes pas mal assurés :

Mes jambes, à leur tour, iront où vous voudrez.

Ainsi, sans que jamais notre amitié décide

Qui de nous deux remplit le plus utile emploi,

Je marcherai pour vous, vous y verrez pour moi.

Précautions oratoires

En 1908, Claude Monet fait, en compagnie de sa femme Alice, un séjour à Venise d’où il rapporte plus de trente toiles, pour la plupart inachevées. L’état de santé de son épouse, sa mort en 1911, le chagrin qu’il en éprouve l’empêchent longtemps de finir les tableaux. Ce n’est qu’en 1912 qu’il expose enfin ses Venise à Paris.

En 1908, Claude Monet fait, en compagnie de sa femme Alice, un séjour à Venise d’où il rapporte plus de trente toiles, pour la plupart inachevées. L’état de santé de son épouse, sa mort en 1911, le chagrin qu’il en éprouve l’empêchent longtemps de finir les tableaux. Ce n’est qu’en 1912 qu’il expose enfin ses Venise à Paris.

Monet a alors 71 ans. Il est en pleine gloire depuis plus de vingt ans.

Si, à ses débuts, il était de bon ton de railler sa peinture, en 1912 c’est devenu un sacrilège. D’avance, la critique et le public lui sont acquis. Dès l’ouverture de l’exposition, c’est l’enthousiasme : « succès triomphal », résume Le Figaro. Les commentaires rivalisent dans la louange, exprimée dans le style fleuri du début du siècle.

Difficile, dans le flot des éloges qui jaillissent de toutes parts, d’oser un avis moins absolu. Louis Vauxcelles, le célèbre critique du Ruy Blas qui a inventé les mots « fauvisme » et « cubisme », s’y risque pourtant. La quantité de précautions oratoires dont il s’entoure est tout à fait frappante. Elle laisse entrevoir, mieux que les cris d’admiration peut-être, l’icône que Claude Monet est devenu.

On se pressera à la galerie Bernheim et l’enthousiasme ne quittera pas, quinze jours durant, le diapason le plus haut. Toutefois, quelques personnes (de celles qui peut-être aiment et admirent le plus profondément le grand homme à qui nous devons tant de joie, le successeur de Claude Lorrain, celui qui dessilla les yeux de Manet et qui fut l’éducateur technique de tous les peintres d’aujourd’hui) ne ressentiront pas devant ces « Venise », le coup au coeur qu’on éprouve en voyant la « Cabane des douaniers à Varangeville », les « Débâcle », ou les « Rochers de Belle Isle ». Loin de moi la pensée de critiquer un des coloristes dont notre pays s’enorgueillit ; mais il est loisible, je pense, de préférer tel ou tel moment de sa glorieuse évolution. Je sens bien l’effort admirable que Claude Monet a tenté pour se renouveler, et je sais qu’il est et demeurera le maître de la lumière.

Mais, tout de même, je songe à l’architecture des palais vénitiens de Canaletto.

(Cité par Philippe Piguet in Monet et Venise)

On sent bien surtout l’effort lamentable que fait Vauxcelle pour essayer de parer d’avance les réactions indignées que va lui valoir sa prise de position à contre-courant. Pour éviter le crime de lèse-majesté, il multiplie les protestations d’admiration, les comparaisons flatteuses, il minimise la portée de ses réticences. Un vrai cours de diplomatie.

Dame-jeanne

Les objets animent les jardins. Qu’un élément inerte puisse donner de la vie à un milieu où tout pousse, bruisse et bouge au moindre souffle de vent n’est pas aussi paradoxal que cela en a l’air. Les objets issus de la main de l’homme nous renvoient à notre propre existence. Introduits dans un milieu naturel, ils deviennent l’âme de ce lieu.

Les objets animent les jardins. Qu’un élément inerte puisse donner de la vie à un milieu où tout pousse, bruisse et bouge au moindre souffle de vent n’est pas aussi paradoxal que cela en a l’air. Les objets issus de la main de l’homme nous renvoient à notre propre existence. Introduits dans un milieu naturel, ils deviennent l’âme de ce lieu.

Les parcs des châteaux avaient des statues sur des piédestaux. Dans les jardins ruraux qu’on crée aujourd’hui autour d’anciennes exploitations agricoles, ce sont les objets chinés qui jouent ce rôle.

En guise d’exemple, voici ce qu’Eliane, jardinière et peintre, a eu l’idée de faire avec des dames-jeannes. Sur les côtés de l’ancienne cour recouverte de gravillons, elle fait pousser des lavandes et des santolines taillées en boules. Les dames-jeannes leurs répondent, mêmes formes, mêmes couleurs. Leurs gros ventres rebondis reflètent les nuages et le bleu du ciel normand.

Les dames-jeannes sont de belles bouteilles en verre soufflé d’une contenance d’environ dix litres. Elles servaient autrefois à transporter le vin, on les recouvrait d’osier pour les protéger des chocs.

Leur nom vient de la reine de Naples Jeanne, réfugiée en Provence en 1347. L’histoire raconte que, contrainte par un orage de passer la nuit chez un maître verrier, la reine voulu visiter son atelier. En son honneur le verrier souffla une énorme bouteille. Plutôt que de la laisser baptiser « Reine Jeanne », la souveraine déchue demanda à ce que le flacon s’appelle plus simplement dame-jeanne.

Si vous aimez les beaux jardins, je vous suggère d’aller passer quelques jours chez Eliane. Elle propose de très jolies chambres d’hôtes à Fontaine sous Jouy, dans la vallée d’Eure, et vous fera les honneurs de son magnifique jardin de près d’un hectare, qui vous réserve beaucoup d’autres surprises.

Commentaires récents