Home » Photos anciennes

Category Archives: Photos anciennes

L’atelier de Nadar

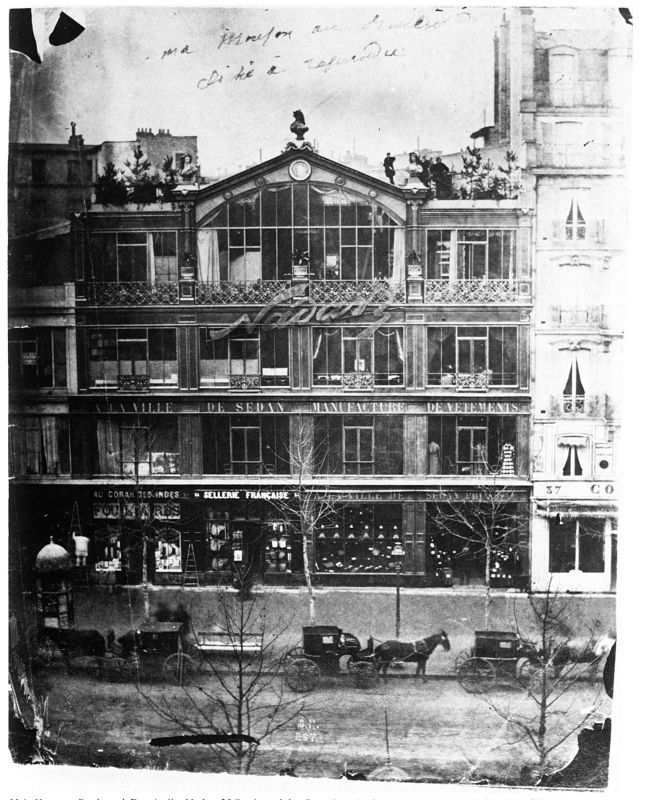

On peut encore voir à Paris, au 35 boulevard des Capucines, l’immeuble où se trouvaient les salons et l’atelier du photographe Nadar, de 1860 à 1874. C’est en traversant la rue qu’on le voit le mieux, et la ressemblance avec la célèbre photo de l’atelier est indéniable :

On note que le photographe qui a pris ce cliché officiait depuis un étage élevé de l’immeuble d’en face, et non depuis la rue comme moi. On remarque aussi que le bâtiment a été surélevé de deux étages, et que les fiacres ont fait place à des véhicules automobiles.

Nadar occupait ces deux étages-ci, avant de déménager et de prêter ses locaux aux artistes peintres, sculpteurs, graveurs, etc, pour qu’ils y organisent en 1874 ce que la postérité nommera « la première exposition impressionniste ».

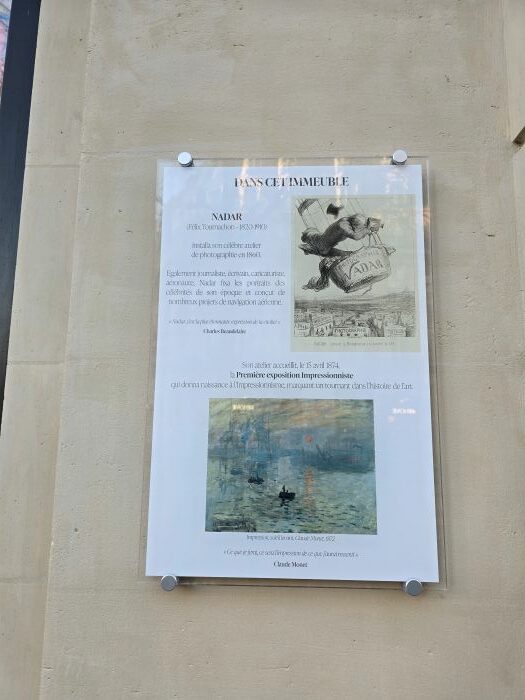

Un petit panneau apposé sur la façade rappelle l’évènement, mais malgré le bruit fait l’an dernier autour des 150 ans de la naissance de l’impressionnisme, je n’ai pas vu de communication officielle aux alentours de l’immeuble.

Sous les tilleuls

Voilà une photo qui donne à penser. Cet autochrome a été pris par Etienne Clementel, homme politique plusieurs fois ministre, proche de Clemenceau, artiste à ses heures, et en relation avec Monet.

L’opérateur se tient entre la double rangée de tilleuls et a braqué l’objectif vers l’est, en direction de la maison. Le vert des volets paraît plus clair qu’aujourd’hui, le rose des murs plus foncé. Les massifs devant la maison occupent moins d’espace. La photo me paraît antérieure à celle de l’Illustration, datée de 1921, où la façade est couverte de vigne vierge et les massifs dessinés tels qu’aujourd’hui. Il est possible qu’on soit plus près de 1915.

Une allée sinueuse permet de venir profiter de la fraîcheur sous les tilleuls, où une table, un banc et plusieurs chaises sont disposés. Derrière un ruban de pelouse, Monet a fait planter une rangée de fleurs identiques. Des hortensias ? Pas trace de la moindre potée, pas l’ombre d’un pot bleu, en revanche on distingue à l’arrière-plan l’arrondi de la pompe, que je croyais plus proche de la maison.

Les Monet aimait se retrouver dans ce coin du jardin. Plusieurs photos nous les y montrent en famille ou avec des amis, notamment le cliché de Robinson. C’était certainement un endroit délicieux, surtout à la mi-juin quand les tilleuls répandent leur parfum.

Et voici un portrait de Monet par Clementel, quelques mois avant sa mort, saisissant de ressemblance.

La famille Monet-Hoschedé par Robinson

Cette photo, la seule connue à réunir l’ensemble des membres du clan Monet-Hoschedé, a été prise le 9 juillet 1892 par Theodore Robinson, peintre américain ami de Monet, qui a fait de longs séjours à Giverny.

Cette information figure dans le journal tenu par Robinson tout au long de ses années givernoises, dont des extraits ont été publiés dans le catalogue de l’exposition In Monet’s Light : Theodore Robinson at Giverny. (Baltimore museum of Art, 2004-2005)

Voici ce que note Robinson, à la date du 9 juillet 1892 (ma traduction, en gras les mots en français dans le texte) :

Pris deux clichés – l’un de Mlle Suzanne, l’autre de Monet et sa famille – Jean venait d’arriver d’Alsace – il était indigné par la façon dont on lui avait fait la morale à chaque arrêt, en particulier à la frontière, les gens d’armes allemands.

Comme le remarque Sona Johnston, autrice du catalogue, Jean était certainement à Giverny en raison des deux mariages à venir, les 16 et 20 juillet, celui de Claude Monet et Alice Hoschedé suivi de celui de Suzanne Hoschedé et Theodore Butler. Le prochain départ de Suzanne du logis familial pourrait expliquer l’envie d’immortaliser à la fois la jeune femme dans un portrait séparé, et le clan qui n’était peut-être pas si souvent au complet.

Les entrées du journal de Robinson où il est question de Monet révèlent qu’ils se voyaient très souvent quand le jeune peintre américain était au village. Ainsi, il lui rend visite dès son arrivée le 23 mai 1892, puis le 3 juin, il dîne chez eux le 10 juin, il repasse le voir le 21 juin, il dîne chez eux le 3 juillet avec Butler, il vient prendre les photos le 9 juillet, il re-re-dîne chez eux avec Deconchy, Helleu et Caillebotte le 16 juillet, suite au mariage le matin, puis il est invité au déjeuner de mariage de Suzanne et Butler, (il parle d’un breakfast qui a duré presque toute l’après-midi). Et puis encore le 10 août, le 5 septembre, le 14 septembre, etc, etc, jusqu’aux adieux le 1er décembre. Avant de s’embarquer au Havre, il dîne avec Jacques Hoschedé, et de qui parlent-ils à table ? de Monet. Robinson, qui avait douze ans de moins que Monet, était d’une génération entre le maître et les aînés des enfants de la famille, et probablement assez proche de ces derniers.

Pour en revenir à la photo, trois des soeurs (mais pas Suzanne) portent des robes identiques. Et le « petit » Michel, épaté d’être pris en photo et collé aux jupes de sa « maman », a tout de même 14 ans. On ne le dirait pas.

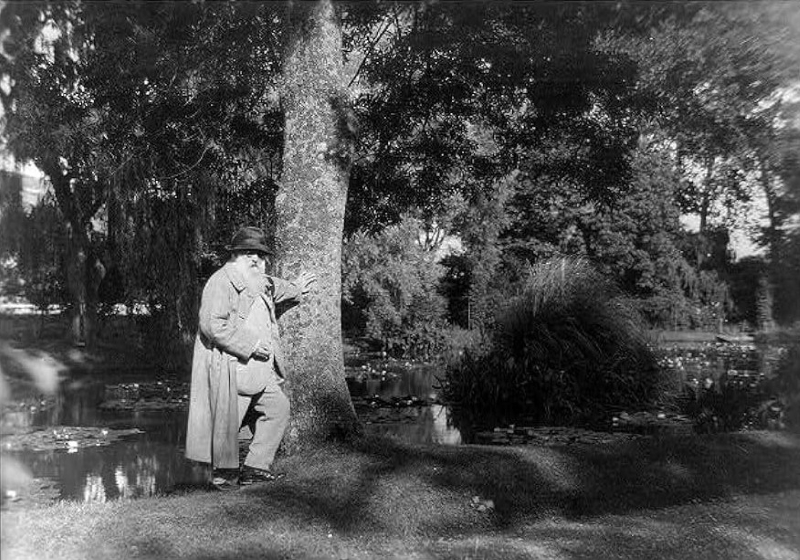

Monet au bassin

Monet, âgé, s’appuie contre le tronc d’un arbre le temps d’une photo au bord de son bassin aux nymphéas. C’est l’été, l’étang fleurit. Mais sur les berges, le gazon règne en maître. L’arbre se voit sur de nombreuses photos. Cela pourrait être un frêne déjà là avant l’achat par Monet de la parcelle. En dessinant son bassin, Monet a pris soin de conserver le grand arbre.

Monet porte un pardessus, sans doute contraint à le mettre par Blanche, sa belle-fille, qui a toujours peur qu’il prenne froid. On la voit sur une autre photo, à une autre occasion, trimballant un épais manteau que Monet a refusé. Il n’est pas si tôt que ça, le soleil éclaire le peintre de face : fin de matinée ou début d’après-midi.

Sous le chapeau, à la lisière de son ombre, les petits yeux fatigués par le temps se devinent derrière les lunettes portées dans les dernières années. La main droite, refermée, tient sans doute une cigarette. Monet ne sourit pas : on ne souriait pas sur les photos, il y a cent ans.

Sur la piste des pots bleus – 4

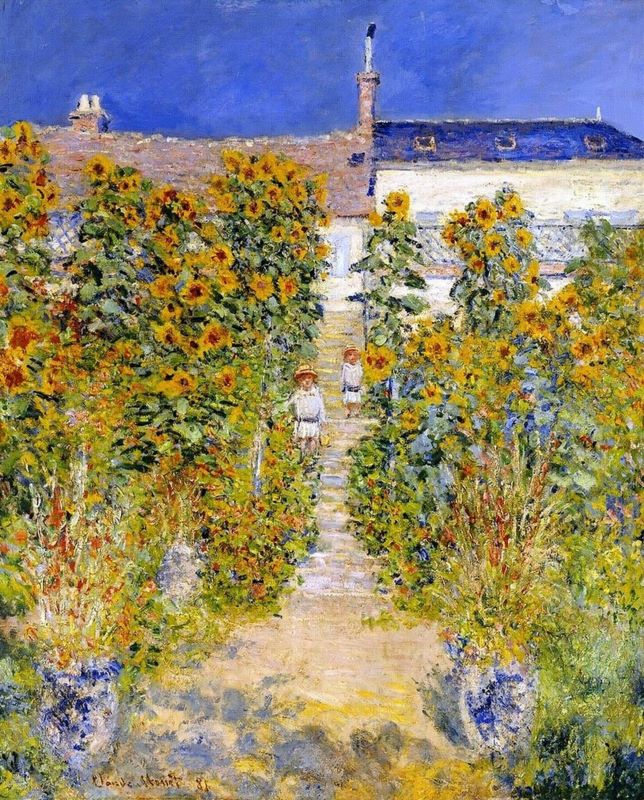

Claude Monet, Le Jardin de l’artiste à Vétheuil, 1881, w 684, collection particulière

Les pots bleus du Westerwald achetés par Monet en Hollande font leur apparition dans ses tableaux à partir de la période d’Argenteuil. On compte 11 tableaux sur lesquels ils figurent, entre 1872 et 1881, en nombre variable :

w 202 Le Jardin, 1872 (Argenteuil, 1ere maison) 3 pots

w 282 Camille et Jean Monet au jardin d’Argenteuil, 1873 1 pot

w 284 La Maison de l’artiste à Argenteuil, 1873 1ère maison 6 pots

w 287 Camille Monet à la fenêtre, 1873 1ère maison 3 pots

w 365 Un Coin d’appartement, 1875 2e maison 4 pots

w 366 Camille au métier, 1875 2e maison 2 pots

w 384 Dans le jardin, 1875 Argenteuil 2e maison 1 pot

w 666 Le Jardin de Vétheuil, 1881 7 pots

w 683 Jardin à Vétheuil, 1881 2 pots

w 684 Le Jardin de l’artiste à Vétheuil, 1881 2 pots

w 685 Le Jardin de Monet à Vétheuil, 1881 5 pots

A partir du déménagement à Poissy, les pots disparaissent des tableaux. Ont-ils suivi la famille à Giverny ? Deux photos permettent de l’affirmer :

Michel Monet et Jean-Pierre Hoschedé, milieu des années 1880, Giverny

Les garçons sont dans le haut du jardin, on voit derrière eux les ifs en haut de la grande allée et l’un des massifs arrondis devant la maison. Juste derrière eux on distingue deux grandes jarres et on en devine deux autres au loin à gauche de Michel. Parmi les deux les plus proches, la première présente un décor fleuri, la deuxième a un oiseau et un rameau sous l’anse, et peut-être un lion stylisé sur la face de la jarre.

Sur cette photo, on reconnaît à gauche Suzanne Hoschedé, sa petite sœur Germaine née en 1873, adolescente, Claude Monet, et le visage juvénile de Blanche Hoschedé à droite. Monet a planté un tournesol dans le pot au premier plan. Le cercle autour du motif laisse à penser qu’il s’agit de la jarre ornée d’un griffon et d’oiseaux sur les côtés qui a traversé le temps jusqu’au 21e siècle.

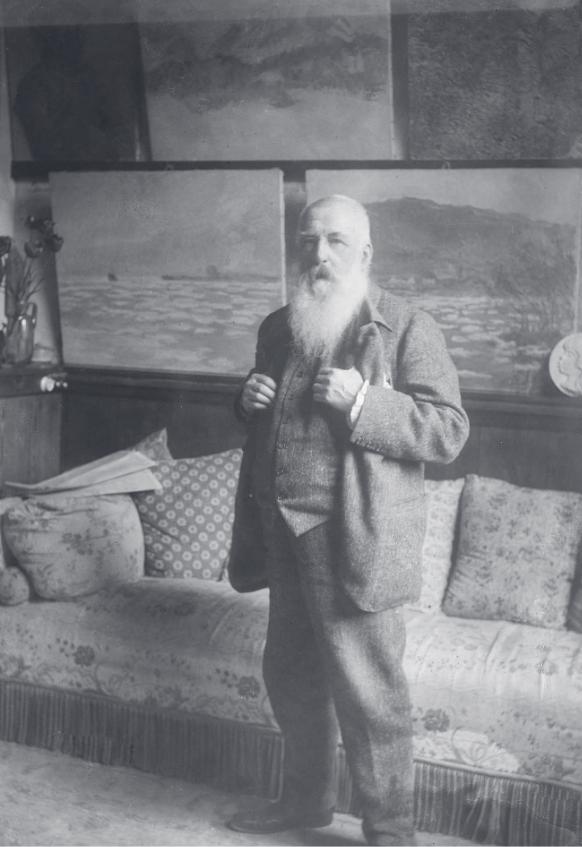

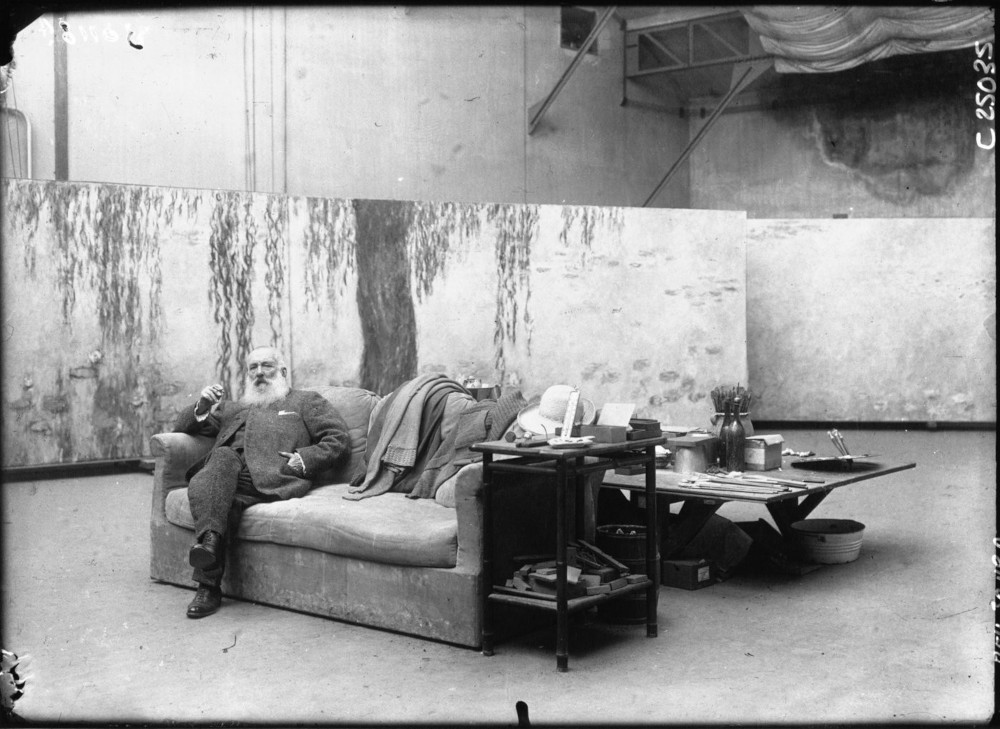

Monet dans son atelier

Claude Monet, debout dans son atelier, fixe le photographe. Pas de chapeau, de lunettes, de cigarette à la main. Juste son visage un peu tendu, et cette pose surprenante, les pouces passés dans le gilet, que je ne lui ai vue sur aucune autre photo.

Il s’est levé. Etaient-ils assis la minute d’avant, pour qu’il se trouve si près du canapé ? En homme habitué à peindre debout pendant des heures, l’artiste se tient droit, bien campé sur ses jambes écartées, les pieds ouverts.

Le journal a été abandonné sur les coussins. Ceux-ci sont de motifs variés, fleuris. Le canapé photographié au tournant du siècle par Lilla Cabot Perry, après le séjour de Monet à Fresselines et son insistance pour le faire recouvrir d’un lainage limousin, n’est plus le même. Le tissu, plus fin, porte un motif fleuri. D’anciens rideaux ? Alice aurait-elle fini par avoir gain de cause ? Plus probablement, il s’agit de tissu neuf. La photo est prise au plus tôt en 1907, les Monet ne regardent plus à la dépense.

En effet, on remarque sur la droite le médaillon daté de 1907 offert par Renoir, Portrait de Claude dit Coco, qui représente le troisième et dernier fils de Pierre-Auguste Renoir. A gauche, sous le portrait de Poly qui n’a pas bougé, un bouquet de quelques tulipes dans un vase en verre : on est en avril. Les toiles n’aident pas beaucoup à en savoir plus, elles sont toutes du siècle précédent.

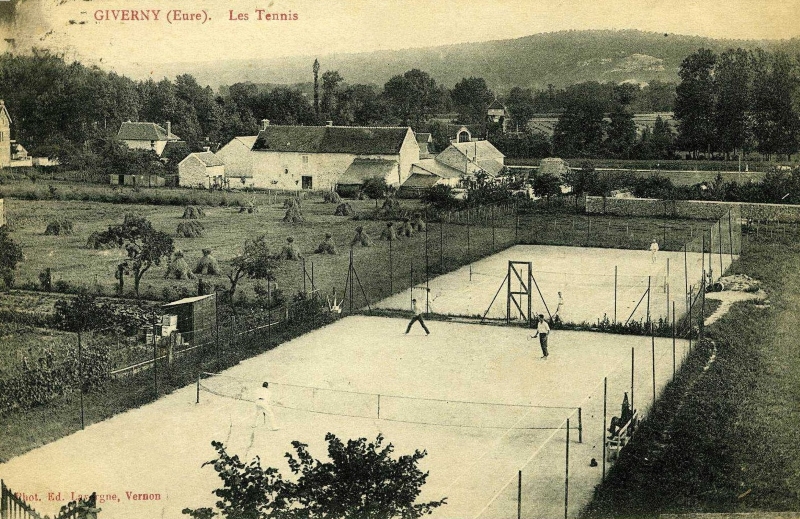

Les tennis de Giverny

Les terrains de tennis de l’hôtel Baudy à Giverny, carte postale ancienne, Archives de l’Eure

Deux mondes se côtoient. A côté d’un champ de céréales où se dressent les traditionnelles meulettes, voici, au tout début du XXe siècle, un équipement sportif des plus modernes qui surprend à Giverny : deux magnifiques terrains de tennis. C’est Angelina Baudy qui s’est laissé convaincre (par Stanton Young, dit-on) de réaliser cet investissement pour ses hôtes de l’hôtel Baudy. Ces jeunes artistes aisés avaient l’habitude de pratiquer les sports, en particulier Stanton Young, résident américain qui venait en voisin puisqu’il était propriétaire du moulin des Chennevières que l’on aperçoit à l’arrière-plan, avec sa tour et sa verrière d’atelier. A gauche du court le plus grand, le potager de l’hôtel Baudy fournissait des légumes pour la table du restaurant.

La singularité de ces courts n’a pas échappé aux photographes de l’époque, puisqu’il existe plusieurs cartes postales où ils figurent. Les vues sont prises de l’hôtel Baudy. Celle que voici est antérieure à celle ci-dessus car il n’existe encore qu’un seul terrain. Des drapeaux flottent au vent, à gauche de l’entrée, le drapeau tricolore, à droite, la bannière étoilée. De jeunes enfants sont assis à l’entrée, peut-être pour jouer dans le sable ?

La collection Terra possède même un tableau des tennis. Il est de l’Américain Karl Anderson, un ami de Frederick Frieseke qui a séjourné à Giverny plusieurs fois entre 1909 et 1911. Anderson nous donne à voir l’atmosphère chic et détendue qui pouvait régner à l’hôtel Baudy : quelques spectateurs élégamment vêtus regardent le match à l’ombre en sirotant des rafraîchissements. Les arbustes fleuris ont poussé depuis la photo précédente. Ils structurent l’espace entre ombre colorée et plein soleil surexposé. Seules ces plantes d’agrément sont autorisées à figurer sur la toile. Contrairement aux photographies, rien ne suggère l’aspect agricole de Giverny. Exit, les meulettes…

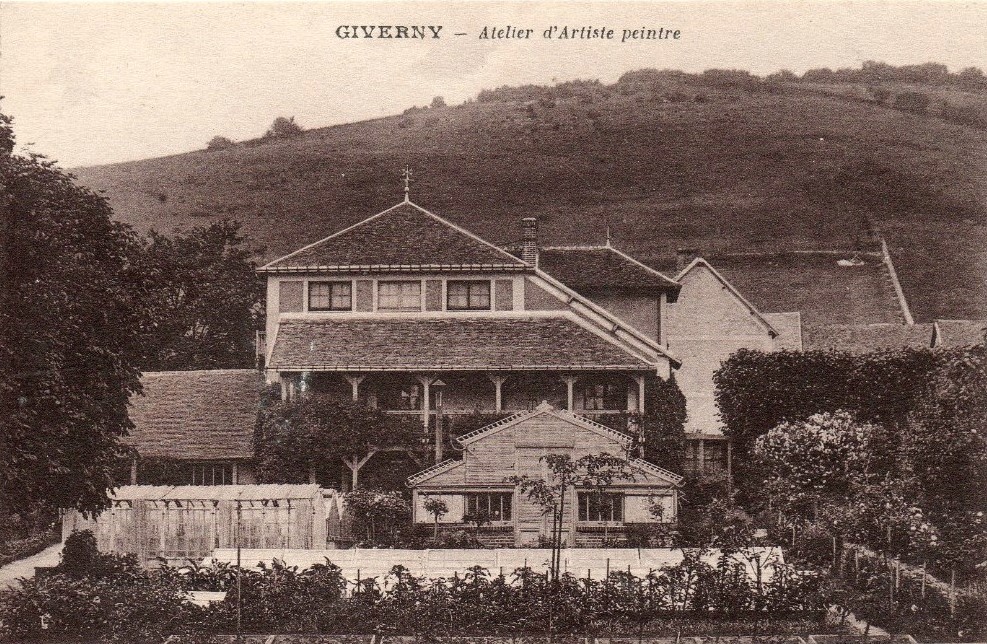

Les serres de Monet

Plus que l’atelier de Claude Monet, cette carte postale ancienne nous révèle l’agencement des serres de son jardin au début du 20e siècle. Le 2e atelier, construit en 1899, est achevé, mais le balcon n’est pas encore vitré. Devant s’étendent en bon ordre la vaste serre chaude dont les stores sont baissés (c’est la belle saison), qui contenait les espèces les plus belles et les plus rares, à gauche des serres plus petites pour la production et à l’avant des châssis vitrés pour les semis. On se croirait chez un horticulteur…

Les demoiselles

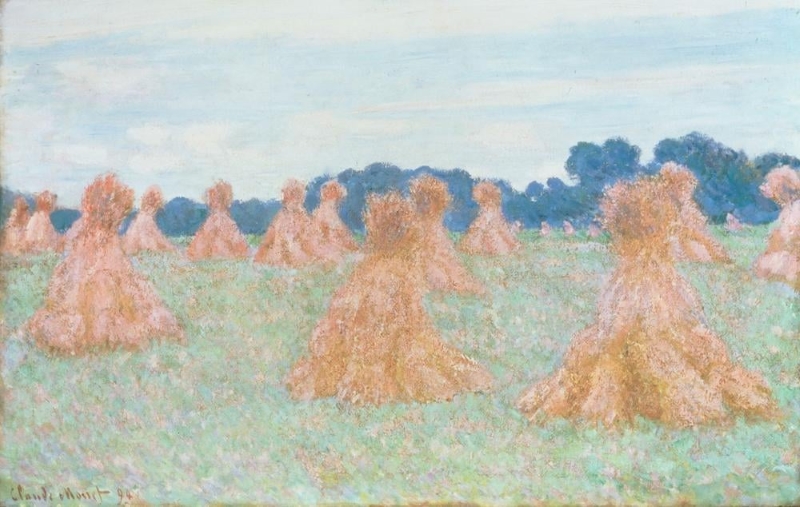

Sur cette vue de Giverny prise il y a un peu plus d’un siècle, les demoiselles sont à l’honneur. Ce sont les tas de gerbes que l’on aperçoit au premier plan, peut-être ainsi nommées à cause de leur silhouette évoquant une demoiselle à la taille fine et aux jupes amples. Le photographe surplombe la rue de Haut, aujourd’hui la rue Claude-Monet. On se donnait du mal, alors, pour cultiver les terrains en pente.

Il était moins pénible d’aller labourer les terres fertiles de la plaine des Ajoux, entre le village et la Seine. Monet y a peint trois tableaux de demoiselles en 1894, par temps couvert et sous le soleil.

Le catalogue raisonné donne cette explication pour le terme de demoiselles : » Formées chacune de plusieurs gerbes, les demoiselles de Giverny ou meulettes, appelées également diziaux par les cultivateurs de la région, constituent un abri provisoire contre les intempéries, en attendant la construction des meules proprement dites. «

Le peintre américain Theodore Butler, double beau-gendre de Monet, a lui aussi été séduit par les demoiselles de Giverny ! J’ai un doute concernant le titre de l’oeuvre, car Butler savait que ce n’était pas du foin, lui qui a passé de nombreuses années à Giverny.

Avant l’eau courante

Entre 1889 et 1909, la voisine américaine de Claude Monet, Lilla Cabot Perry, qui habitait la propriété du Hameau à Giverny, a pris quelques clichés de son illustre voisin, de son jardin et de son atelier. Ces documents sont conservés dans les archives de la Smithsonian Institution et accessibles en ligne.

J’avais déjà parlé de ces photos fascinantes où l’on peut observer, comme sur celle-ci, les plantations de la grande allée, la finesse des troncs de sapin qui devaient être bien jeunes, et le joyeux fouillis des fleurs, marguerites, glaïeuls, feuilles de pivoines et d’hélianthes… Au passage, où sont les deux ifs ? Auraient-ils été plantés par Monet ?

Mais ce n’est qu’hier que mon attention a été attirée par un détail noir sur fond noir, tout à droite de la photo. Une grande roue à bras, qui ne pouvait être que la pompe à eau. Elle se dresse entre la porte principale et celle de la cuisine, ce qui est assez logique. C’est là que se trouvait le puits, aujourd’hui recouvert d’une dalle de béton. Je suppose que ce puits est là depuis plusieurs siècles, même s’il n’apparaît pas sur l’acte de vente. Est-ce le précédent propriétaire, Louis Singeot, qui l’a modernisé en lui adjoignant une pompe ? Vu le style contemporain de la maison qu’il a fait construire avant de la louer à Monet, ce serait bien son genre.

Il me semble apercevoir, au pied de la roue, une margelle de bassin et le bec du déversoir. Cette roue me paraît être celle d’une pompe à chapelet. On tourne, et l’eau monte du fonds du puits par un tuyau de cuivre, tirée par une chaine qui comporte des tampons de caoutchouc du diamètre du tuyau disposés à intervalles réguliers.

C’est beaucoup plus clair en vidéo, et il n’en manque pas car ces pompes intéressent à nouveau. Pour peu qu’on ait un vieux puits dans son jardin, elles permettent l’autosuffisance en eau, sans dépense d’électricité. En Normandie, l’entreprise Constructions d’Antan remet en fonctionnement les pompes à chapelet, mais les bricoleurs passionnés peuvent aussi le faire eux-mêmes, et les adeptes des low-tech en fabriquent avec des roues de vélo recyclées… Complètement 21e siècle ! Et quelle joie, à chaque fois, de voir l’eau couler !

Monet évoque cette pompe dans une lettre à Alice du 29 mars 1893. De Rouen, il lui écrit :

Pour n’en pas perdre l’habitude, dire à Eugène de penser à arroser bien des choses (…) et veiller à ce qu’on n’arrose pas avec de l’eau sortant de la pompe.

Lettre 1203

A Giverny avec Forestier – 7

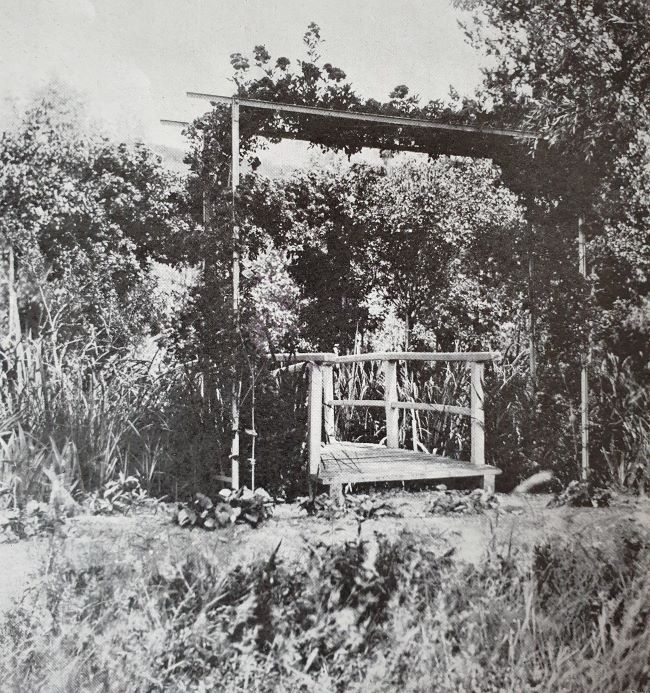

Revue Fermes et Châteaux de septembre 1908 (N° 37), p 16. Article « Le jardin de M. Claude Monet » par J.-C.-N. Forestier. La photo est légendée :

Le pont sur la rivière et les arceaux de Rosiers.

Dernière photo illustrant l’article de Forestier, cette vue du petit pont sur le Ru paraît montrer un jardin en cours de construction : herbes folles au premier plan, passerelle de bois brut au second. Cet effet est contredit par la masse des rosiers qui paraissent âgés de plusieurs années déjà. Monet donnera un aspect plus doux à sa pergola en y installant de vrais arceaux arrondis. Encore une fois, l’imprécision de la légende étonne, à se demander si c’est Forestier qui les a écrites, ou s’il avait les photos sélectionnées sous les yeux.

A Giverny avec Forestier – 6

Revue Fermes et Châteaux de septembre 1908 (N° 37), p 16. Article « Le jardin de M. Claude Monet » par J.-C.-N. Forestier. La photo est légendée :

Le bassin de Nénuphars, la bordure d’Iris, les Saules autrefois taillés en têtards qui bordent la petite rivière de l’Epte que traverse un pont avec deux arceaux de Rosiers Crimson Rambler.

En 1908, le jardin d’eau a une quinzaine d’années d’existence mais n’est pas envahi d’ombre. Les grands saules laissés libres de pousser forment un arrière-plan argenté au jardin, tandis que la crête de colline du val de Seine se profile derrière eux. L’embarcadère n’a pas encore pris sa forme définitive, et il est intéressant de voir que Monet en a amélioré la forme progressivement. Il lui a paru nécessaire d’ajouter des arceaux de roses dans le sens perpendiculaire, pour fleurir la promenade le long des berges.

Tout comme pour les glaïeuls, la quantité d’iris cultivés par Monet a frappé ses contemporains, de Forestier à Truffaut.

A Giverny avec Forestier – 5

Revue Fermes et Châteaux de septembre 1908 (N° 37), p 15. Article « Le jardin de M. Claude Monet » par J.-C.-N. Forestier. La photo est légendée :

Sous les Pommiers : la pelouse plate parsemée d’Iris, de Soleils, de Rosiers et de plantes fleuries.

Délaissant la grande allée dont les sapins immenses ne semblent pas l’avoir inspiré, le photographe s’est placé en bas du clos normand, à une dizaine de mètres plus à droite que pour la photo des glaïeuls. Les arbres sont encore nombreux dans cette partie du jardin en 1908, mais impossible de savoir s’il s’agit de l’ancienne pommeraie à cidre ou des plantations ornementales de Monet, à base de pommiers du Japon. Sur la pelouse en pente douce (et non pas plate !) se détachent des groupes de tournesols, des rosiers en arbre et en tonnelle, et des iris installés en carrés. C’est cette disposition qui semble avoir retenu l’attention de Forestier et/ou de son photographe, car elle offre une alternative aux traditionnelles pelouses cernées de massifs.

A Giverny avec Forestier – 4

Revue Fermes et Châteaux de septembre 1908 (N° 37), p 15. Article « Le jardin de M. Claude Monet » par J.-C.-N. Forestier. La photo est légendée :

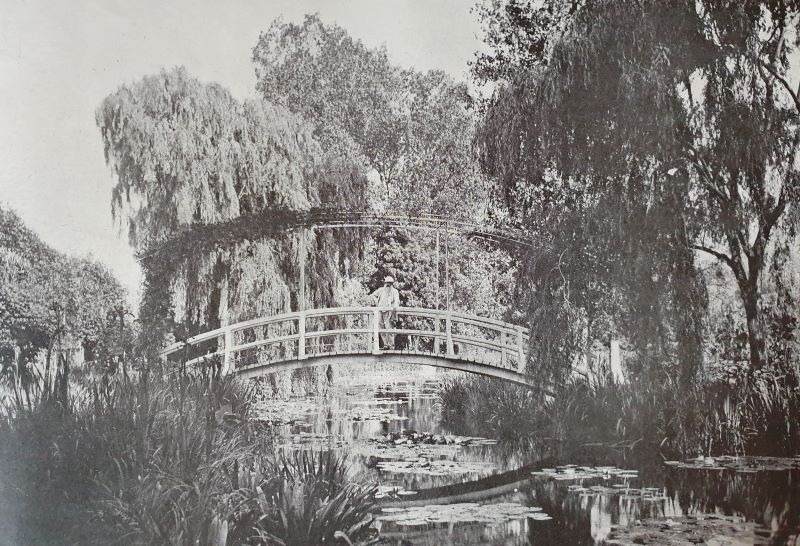

Le bassin des Nénuphars entouré d’Iris et de Saules pleureurs. – Le pont de bois et son plafond de feuillage.

Le photographe a choisi spontanément le même angle que Monet pour ses tableaux du pont japonais : bien en face depuis la berge la plus proche. La route est à gauche, derrière la palissade recouverte de rosiers (et de clématites ?..). Les saules pleureurs plantés par Monet sont encore jeunes, et l’on en voit même un à droite, côté bambouseraie. Des masses d’iris ornent les berges.

Entre les îlots de nénuphars en fleurs, le photographe a capté le reflet arrondi du pont, qui forme comme un oeil. Monet, debout sur le pont, domine l’univers qu’il s’est créé. La glycine récemment plantée recouvrira bientôt toute la pergola en une scène printanière remarquable. Mais pourquoi Forestier, d’habitude si précis, parle-t-il d’un plafond de feuillage ?

A Giverny avec Forestier – 3

Revue Fermes et Châteaux de septembre 1908 (N° 37), p 14. Article « Le jardin de M. Claude Monet » par J.-C.-N. Forestier. La photo est légendée :

Au fond, l’atelier et les serres, l’allée des Tilleuls conduisant à la maison d’habitation, les plates-bandes de Glaïeuls bordées d’Iris ; à droite, des Rosiers ; devant, une palissade de Clématites.

Il y a toujours un peu d’étonnement à découvrir les photos anciennes, ici la belle allée au gravier parfaitement ratissé, la raideur militaire des rangs de glaïeuls, la monotonie de ces plantations sans mélange, la rigueur de leur organisation… Comme les contemporains de Monet, nous voici frappés par la quantité. Combien de massifs de glaïeuls Monet avait-il ? Dans quel but, eux qui fanent si vite ? Beaucoup moins auraient suffi pour en faire des bouquets et les peindre. Monet voulait-il les collectionner ?

L’étonnement se trouve ici doublé par le texte de la légende, car on cherche en vain la palissade de clématites annoncée. Se trouve-t-elle dans le dos du photographe ? Forestier a-t-il vraiment vu la photo avant d’en écrire la légende ?

A Giverny avec Forestier – 2

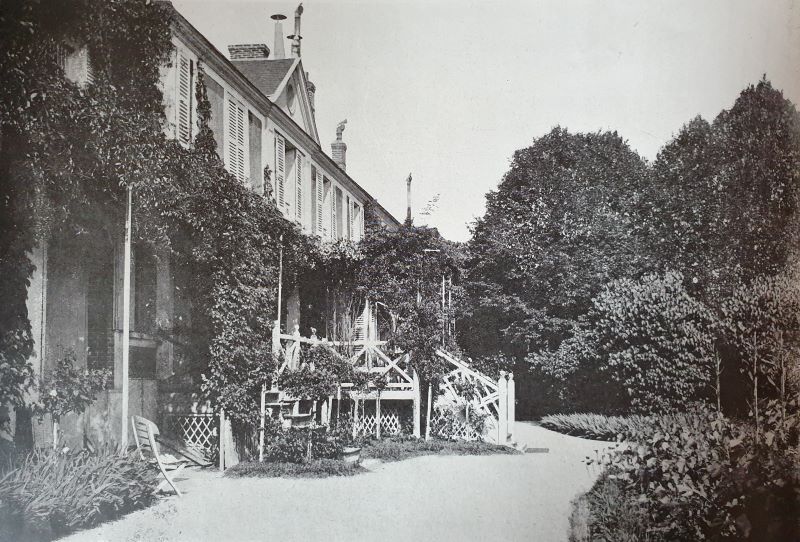

Voici la deuxième photo illustrant l’article de J.C.N. Forestier consacré au jardin de Monet. Elle est accompagnée de la légende suivante :

La maison d’habitation couverte de Vigne vierge, de Clématites à grandes fleurs, de Rosiers. – A droite, des Argémones, des Pavots et des Lavatères.

En 1908, date présumée de la photo, la maison a été agrandie de deux ailes et le toit se couvre de souches de cheminées. Le petit escalier réservé à Monet n’a pas de rambarde. Le massif à l’extrême gauche se compose de rosiers tiges et d’iris. Les grimpantes sont parties à l’assaut de la façade.

A droite, deux grands arbres, sans doute des tilleuls, occupent l’arrière-plan. A cette époque Monet n’est pas encore propriétaire du terrain voisin. L’achat des parcelles à l’est n’est enregistré au cadastre qu’en 1914, et lui permettra la construction du grand atelier. Le tilleul de gauche me paraît être celui qui est toujours là, son voisin a disparu. Les arbustes pourraient être des lilas.

Le plus étonnant, ce sont les massifs de droite, loin des tapis de géraniums attestés par des photos en couleurs des années 1920. Si l’on reconnaît facilement un ourlet d’iris, l’une des fleurs fétiches de Monet, on serait bien en peine de définir ce qui pousse dans le massif de droite. Heureusement, Forestier l’a scanné de son oeil expert : argémones, pavots et lavatères. Trois fleurs simples, qui ne présentent qu’une seule rangée de pétales.

Les pavots et les lavatères sont toujours présents à Giverny, et même en nombre pour les premiers, mais je ne crois pas y avoir jamais vu d’argémones. Cependant il se peut que dans l’exubérance végétale régnante la fleur m’ait échappé. D’après les photos d’internet, elle a l’air de rappeler les cistes, sans la macule, et existe en jaune et en blanc. Elle devait donc offrir un contraste intéressant avec le rose des pavots (s’il s’agit bien de pavots annuels) et le rose ou le blanc des lavatères.

Une petite recherche sur l’argémone m’a menée à un article tout à fait enthousiasmant, beau comme un conte de fée. Outre la belle histoire de coopération, on y découvre par ailleurs que les graines ont une toxicité mortelle, peut-être la raison pour laquelle l’argémone ne semble plus cultivée à Giverny.

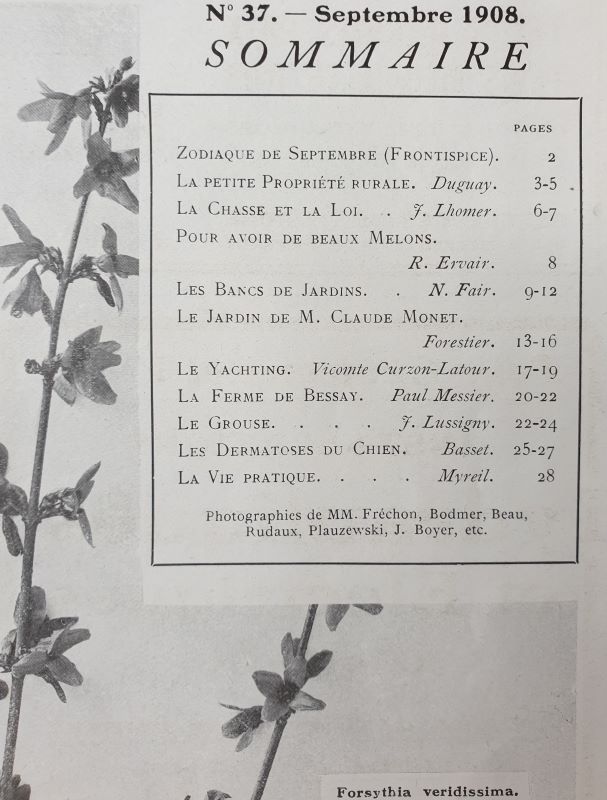

A Giverny en 1908 avec Forestier

Sur une photo pleine page de Forsythia veridissima en noir et blanc, année 1908 oblige, le numéro 37 du magazine Fermes et Châteaux présente son sommaire. Au milieu d’articles éclectiques, voire hétéroclites, sensés intéresser les personnes possédant une demeure à la campagne, surgit le nom de Claude Monet. De la page 13 à la page 16, l’urbaniste et concepteur de jardins Jean-Claude-Nicolas Forestier fait le récit de sa visite à Giverny dans la propriété du peintre.

Le document nous transporte à Giverny par le texte et l’image, à une époque où Monet peaufine ses jardins depuis une quinzaine d’années déjà. Le texte très détaillé est illustré de sept photos, dont certaines tout bonnement extraordinaires, comme celle qui ouvre l’article. Qui les a prises ? Elles sont signées RUCK et portent la mention phot. F. S’il faut en croire le sommaire, elles pourraient être de M. Fréchon, seul photographe listé dont le nom commence par F, mais le etc laisse planer un doute. D’ailleurs Emile Frechon, frère du peintre de l’école de Rouen Charles Frechon, voit son nom cité en entier ailleurs dans le magazine car il est un photographe reconnu, qui expose chez Durand-Ruel et Georges Petit en 1895.

Alors se pourrait-il que ces images soient de Forestier lui-même ? Existe-t-il une preuve qu’il pratiquait la photographie ? Ou encore, car l’initiale F. apparaît sous de nombreuses illustrations du magazine, sont-elles l’oeuvre d’un salarié de la maison d’édition dont l’identité reste à élucider ?

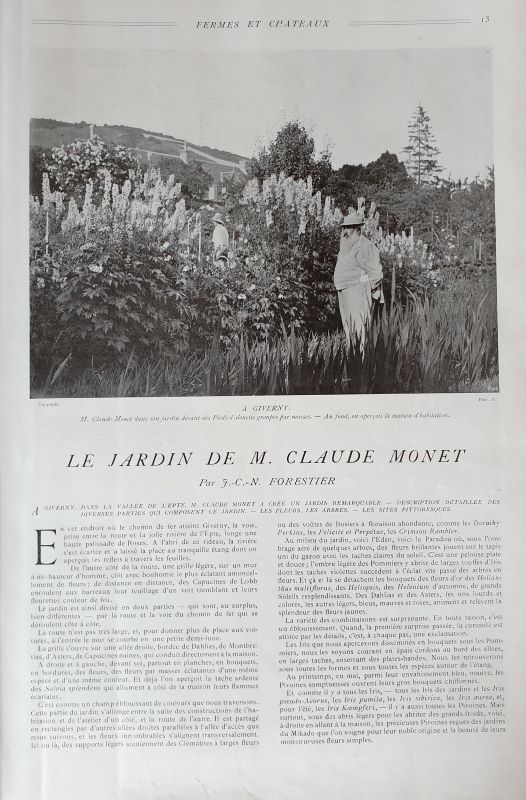

La légende indique :

M. Claude Monet dans son jardin devant des Pieds-d’alouette groupés par masse. – Au fond, on aperçoit la maison d’habitation.

Le talentueux photographe nous montre Claude Monet debout devant un massif de delphiniums immenses qu’on imagine bleu pâle. Entre deux gerbes de fleurs apparaît la silhouette d’un jeune jardinier muni d’un arrosoir. A l’arrière-plan, le toit de la maison se devine dans la végétation.

Monet pose derrière une rangée d’iris défleuris, son éternelle cigarette aux lèvres. C’est l’époque des chapeaux. Le jardinier porte un couvre-chef en paille, l’artiste un élégant melon de couleur claire. Attitude inhabituelle, il a ramené les pans de sa veste dans son dos et exhibe un gilet bien boutonné sur son ventre de bourgeois.

La scène illustre la prédilection de Monet pour les fleurs à grand développement, qui lui donnent ce sentiment d’être immergé dans le végétal, tout comme il s’immergera dans la peinture face à ses grands panneaux de Nymphéas.

Le texte évoque brièvement ce massif :

Les plates-bandes de grands Pieds-d’alouette fleurissaient au printemps et élevaient jusqu’à 2 mètres leurs gros et triomphants épis bleus, de tous les bleus : bleu-porcelaine, bleu d’azur clair, bleu de roi, bleu sombre et profond.

Monet se trouve en bas du clos normand côté ouest, et l’on voit que le tracé des plates-bandes était alors parallèle à la route. Autre différence notable avec le jardin actuel, Monet plante une seule sorte de fleurs par massif.

De nos jours, les delphiniums sont cultivées par petites touches isolées, comme ici au bassin.

Chez Léon Monet

Cette photo qui m’intriguait en 2008 a enfin perdu une part de son mystère. Elle est actuellement présentée à l’exposition Léon Monet, et une légende détaille l’identité des cinq personnes de droite.

Aurélie Monet est la deuxième épouse de Léon, celle qui a été sa cuisinière et qui lui a donné deux filles.

Quant à la famille Billecocq, si elle avait tissé des liens avec Claude Monet, ceux noués avec son frère Léon n’ont été pas moins durables.

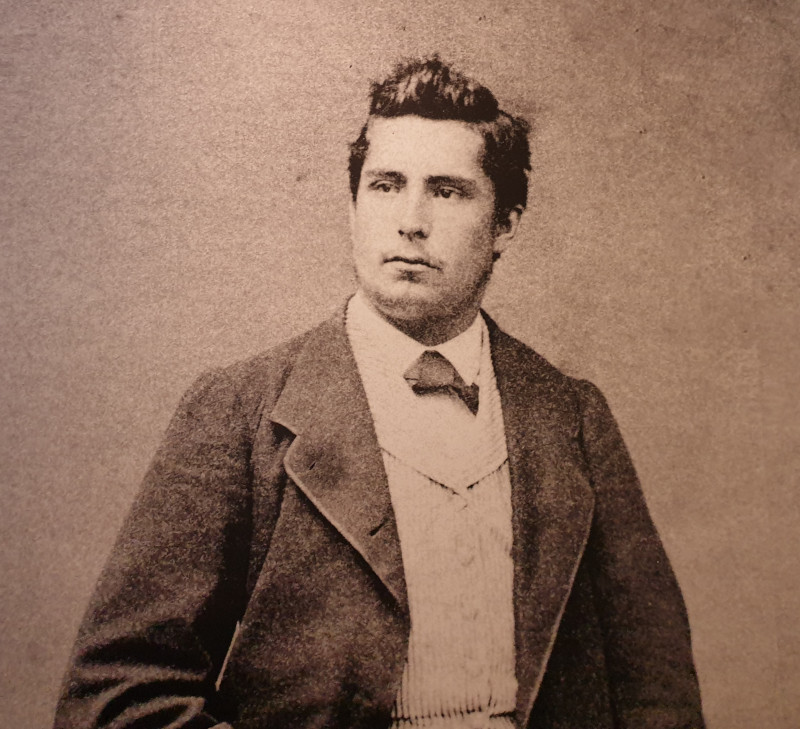

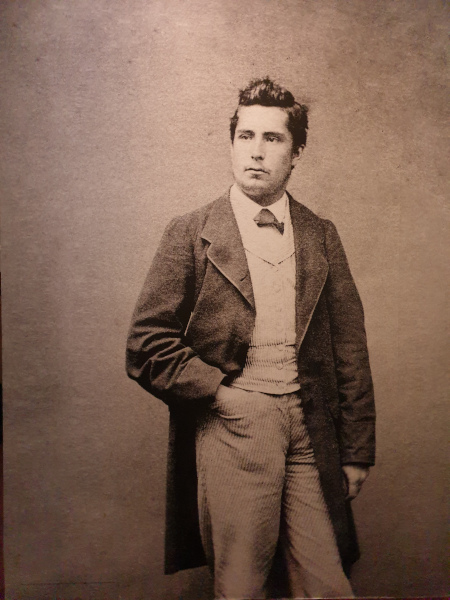

Léon Monet, frère de Claude

C’était hier l’anniversaire de la naissance de Léon Monet, né le 14 avril 1836 à Paris. Le musée du Luxembourg consacre une exposition à ce frère méconnu, mécène de la première heure. C’est ce beau portrait qui ouvre l’expo. J’ai été frappée par la ressemblance avec le jeune Claude Monet, au point de me demander si c’était vraiment la photo de Léon. Regardez :

Voici Claude Monet photographié par Carjat,

Monet et Knight

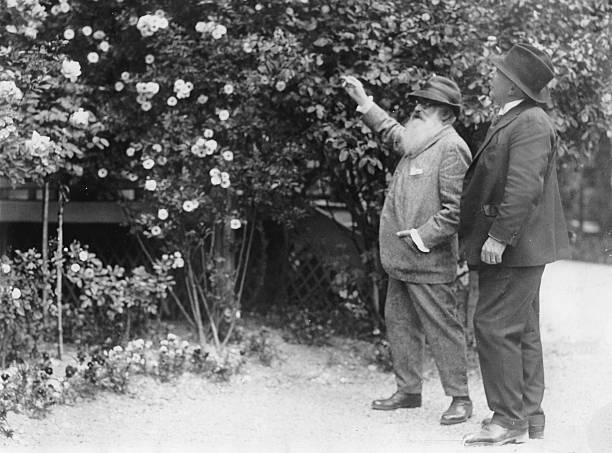

Je crois qu’ils sont devant la maison de Giverny, juste à gauche de l’escalier d’entrée. Claude Monet fait admirer ses rosiers à Louis Aston Knight, très intéressé. Une génération les sépare : Monet a l’âge du père de son visiteur, Daniel Ridgway Knight, qu’il a sans doute connu au temps de sa jeunesse parisienne, car ils étaient tous deux les élèves de Gleyre en 1862. Ils n’avaient pas le même tempérament et leurs routes n’ont pas tardé à diverger. D. R. Knight sortait de l’école des Beaux-Arts, où il avait eu Cabanel comme professeur. Après son passage à l’atelier Gleyre, il est devenu l’élève de Meissonier et s’est installé à Poissy lui aussi, puis à Rolleboise, au bord de la Seine, à 13 km de Giverny. C’est un peintre réaliste soucieux du détail. Américain d’origine, il est venu se perfectionner en France et il y est resté.

Daniel Ridgway Knight peint ce qui plaît à sa clientèle américaine : des jeunes filles, des fleurs, dans les paysages bucoliques des bords de Seine. Ses modèles posent, il prend des libertés avec le paysage, mais il a une attention à la lumière naturelle et du métier.

Son fils Louis Aston Knight (celui de la photo ci-dessus) est devenu peintre à son tour. Les motifs sont des poncifs de la Normandie :

Knight junior sait se gagner la sympathie des gens par sa gentillesse. A partir de 1907, il séjourne tous les ans à Venise. En octobre 1908, il loge à l’hôtel Britannia sur le Grand Canal quand Claude Monet et son épouse y descendent :

Nous avons trouvé ici, à l’hôtel, le fils Knight de Rolleboise. Monet le connaît un peu. C’est un aimable garçon et surtout très serviable. Il a offert à Monet de peindre sur un beau yacht dont il connaît le propriétaire et où il y a un motif superbe à faire. Malheureusement c’est trop tard, Monet en a tant en train, plus de 15 maintenant.

Lettre d’Alice Monet à sa fille Germaine, Venise, 27 octobre 1908

C’est Knight encore qui, en repartant le 4 novembre, laisse son manteau de fourrure à la disposition de Monet, pas assez chaudement vêtu à mesure que l’automne avance. Ce qui n’empêche pas Monet de lui dire le fond de sa pensée en voyant les 25 toiles enlevées en 5 semaines qu’Aston rapporte de son voyage : « trop de facilité et de chiqué ».

« C’est un débrouillard », note Alice, « il compte bien les vendre, et pour lui, c’est l’essentiel ».

Tout le monde ne se sent pas investi de la mission de révolutionner l’histoire de l’art, on ne peut pas lui en vouloir.

Aston Knight est un athlète. Si Monet peint depuis des bateaux, le jeune Knight n’hésite pas à enfiler des bottes de pêcheur et à s’installer pieds dans l’eau au milieu du courant, sa toile posée sur une échelle double en guise de chevalet. Aimant la pêche, il devait apprécier le contact de l’eau, je suppose.

A l’époque de la photo à Giverny, dans les années 1920, Knight junior avait acheté depuis peu un très beau manoir à Beaumont-le-Roger, dans le département de l’Eure, et il était en train d’y créer de magnifiques jardins dans le but de motifs à peindre. La propriété était traversée par la Risle.

Quelques années plus tôt, Jean Monet, fils aîné de Claude, avait brièvement vécu dans ce même bourg de Beaumont-le-Roger où il élevait des truites, jusqu’à ce que la maladie l’oblige à abandonner son activité. Blanche Hoschedé-Monet, son épouse, avait profité de leur séjour pour peindre quelques vues de Beaumont.

Les sujets de conversation ne devaient donc pas manquer à Monet et Knight, même si leur inspiration, leur style et leur audace n’ont rien, mais vraiment rien à voir.

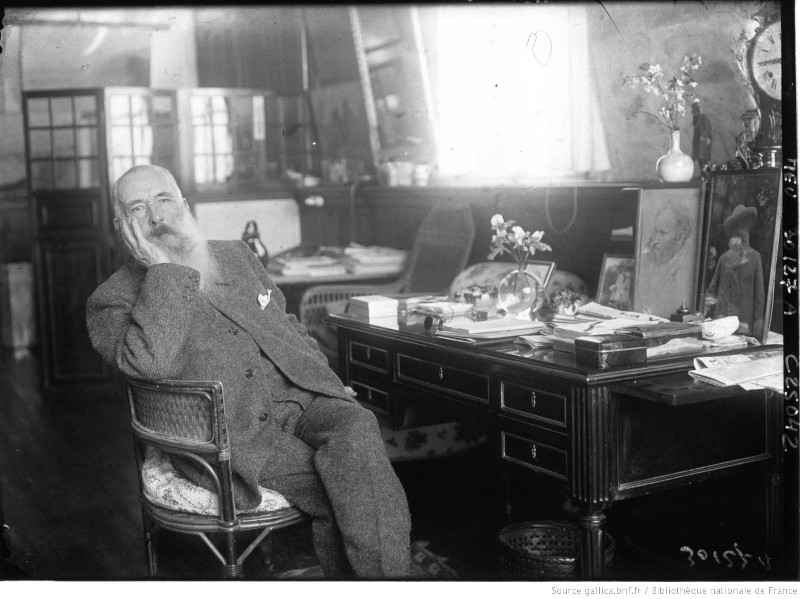

Monet à son bureau

gallica.bnf.fr, Bibliothèque nationale de France

Voici Claude Monet dans son salon-atelier, immortalisé par un photographe de l’agence Meurisse. Le cliché paraît avoir été pris le même jour que ceux dans l’atelier, en 1926.

Est-ce le photographe qui a suggéré à Monet cette pose étudiée rapprochant la main qui peint de l’oeil qui voit, est-ce lui qui a demandé qu’on baisse le store de la fenêtre pour tenter d’éviter cette zone surexposée dans la photo ? Monet fait face à sa grande verrière ouverte sur l’ouest, son visage apparaît avec netteté. Il a déposé les lunettes qui ne le quittent plus guère, dont l’un des verres est opaque. Il est chaudement vêtu : c’est le printemps, le temps des premières fleurs. Il en a prélevé quelques-unes et les a placées dans ces vases au col étroit qu’il aime. Je crois reconnaître des iris, de petits rameaux d’abricotier du Japon.

Le photographe pourrait-il être Nickolas Muray, qui signe de superbes portraits de Monet la même année, portant le même costume, dont l’un près des iris de son jardin d’eau ?

La pièce déborde d’objets. La surface du bureau est entièrement couverte d’un fourbi soigneusement arrangé de boîtes au contenu mystérieux, de journaux, cadres posés en équilibre, dont le portrait de l’artiste réalisé par Sacha Guitry en 1915, presque une mise en abîme. Dans l’angle, la petite pendule, un cartel, qu’on pouvait voir naguère dans la chambre de Monet. On aperçoit aussi la photo d’Alice et Lily Butler sur le pont japonais, la dernière image de l’épouse du peintre, qu’il voulait garder toujours sous les yeux.

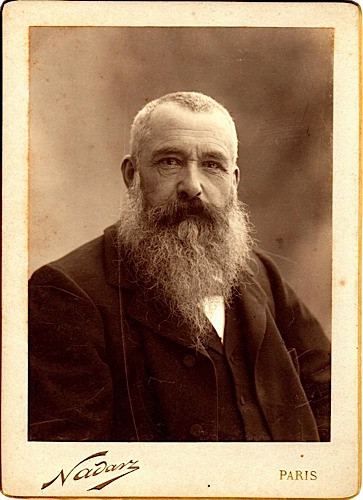

Monet par Nadar

« Est-ce que je suis bien comme ça ? » On imagine Monet interrogeant son épouse Alice, alors qu’ils se préparent tous deux à aller se faire tirer le portrait par Paul Nadar, le fils de Félix Tournachon, en décembre 1899. Voici le peintre sur son 31, astiqué jusqu’au dernier poil de barbe, avec la coupe autour de l’oreille parfaitement dessinée de celui qui sort de chez le coiffeur.

Monet n’en était pas à son premier portrait, puisque jeune homme il avait déjà posé devant l’objectif d’une autre célébrité de la photo, Etienne Carjat. Tout en s’avouant troublé par la très grande ressemblance, Monet est très satisfait des clichés pris par Nadar ; il va lui en commander des tirages pour en faire cadeau à ses proches, comme l’atteste la lettre qu’il adresse au photographe :

Lettre N° 1489 de Claude Monet à Paul Nadar

Giverny, 2 janvier 1900

Cher Monsieur Nadar,

Je vous remercie bien de l’envoi que votre lettre ne me faisait pas espérer. Nous sommes enchantés. Tout le monde trouve les épreuves de moi superbes, ainsi que les agrandissements qui sont bien un peu effrayants à cause de la si grande vérité.

Vous serez bien aimable de faire tirer comme c’est déjà convenu 12 portraits de ma femme, celui au chapeau, et 6 de l’autre, j’entends des grands et non les agrandissements bien entendu et sans aucune retouche, j’y tiens ; des miens également : 12 de celui de face, 6 de celui de profil des grands portraits, plus 12 de l’épreuve que je vous adresse par même courrier et qui est particulièrement ressemblant.

Tous mes compliments et félicitations, car je n’ai jamais vu d’aussi belles photographies.

Bien cordialement à vous,

Claude Monet

P.S. Vous recevrez ces jours-ci un croquis au pastel que j’ai fait mettre sous verre. Ce n’est qu’un simple croquis déjà un peu ancien, à titre de sympathique souvenir. Cl. M.

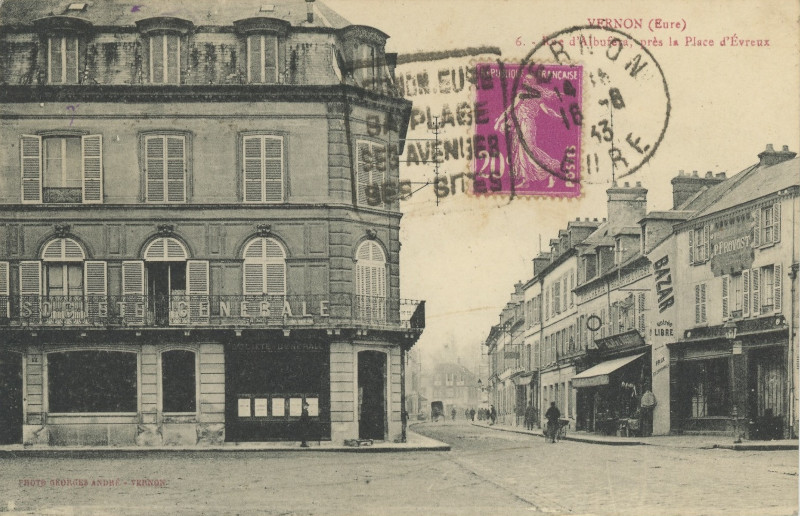

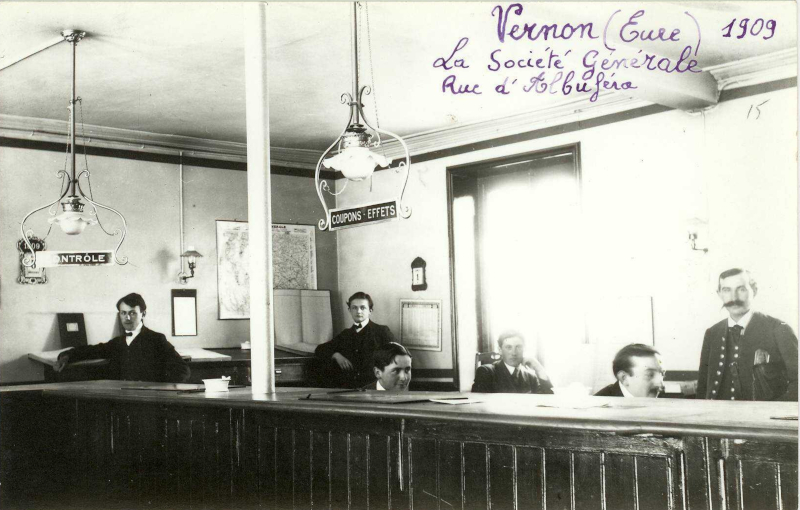

Monet et la banque

SOCIETE GENERALE. Les lettres se répétaient dans la rue d’Albufera, tandis que sur le pan coupé figurait le mot CHANGE.

Il me semble lire la date de 1933 sur la première carte postale, et les véhicules de la seconde ont bien l’air eux aussi de dater de l’Entre-deux-guerres. En 1933, Claude Monet est mort depuis à peine sept ans. A l’intérieur des locaux, il reste sûrement des guichetiers qui l’ont bien connu, car c’était là son agence bancaire.

En parcourant les cartes postales de Vernon mises en ligne par les Archives départementales de l’Eure, j’ai eu la surprise de tomber sur l’incroyable document qui suit, et qui nous fait pénétrer dans l’agence dès 1909, donc en plein à l’époque où le peintre la fréquente régulièrement.

Cela a tout l’air d’être une photo plutôt qu’une carte postale. Cette fois, on y est, avec tous ces messieurs qui se sont interrompus dans leur travail et fixent le photographe comme ils devaient fixer Monet quand il pénétrait dans les locaux.

Michel de Decker, biographe vernonnais de Monet, (Claude Monet, Perrin) a recueilli et publié dans son ouvrage le témoignage de l’un des anciens employés de l’agence : selon Marcel Roncerel, l’arrivée de Monet suscitait toujours un certain émoi car il détestait attendre. Il frappait le sol de sa canne ou en faisait des moulinets. Monet déposait de grosses sommes d’argent qui interloquaient les guichetiers par leur montant et leur origine.

Une première allusion à la possession d’actions apparaît dans une lettre de 1888, dix ans seulement après les vaches très maigres de Vétheuil. Ce portefeuille va se développer à mesure que Monet augmente ses prix et que les amateurs recherchent ses toiles. Marianne Alphant (Claude Monet, une vie dans le paysage, Hazan) fait la liste des titres qu’il possède en 1913 : Sucreries d’Egypte, Obligations bulgares, argentines, japonaises, russes, Chemin de Fer de Sao Paulo, Banque russo-asiatique, Magasins du Printemps, Port de Para, American Telegraph-Telephone, Brazil Railway, Compagnie Lorraine d’Electricité, Colonisation du Japon, Tramways Parisiens… Ouf !

Il a 72 ans. Vendre n’a plus de sens. Autant il bataillait sur les prix quand il avait une famille nombreuse à nourrir, autant il n’a plus besoin de recevoir de l’argent en échange de ses tableaux maintenant. C’est à cette époque qu’il se met à donner des toiles ou des pastels pour des ventes de charité ; on n’arrête pas, d’ailleurs, de le solliciter. En point d’orgue, le majestueux don des Grandes Décorations à l’Etat français ira de soi.

Giverny en 1974

Ma première réaction a été que ce jardin, présenté comme celui de Monet, était une copie, un parc dans l’esprit de Giverny. Puis j’ai vu la date : avril 1974, et d’un seul coup cette photo a pris un tout autre sens et un très grand intérêt.

Le problème, c’est que, une fois passée la légende en anglais, le commentaire disait ceci :

Başbakan Bülent Ecevit, Nisan 1974’te, Fransa Cumhurbaşkanı Pompidou’nun cenaze törenine katılmak üzere Başbakan Yardımcısı Necmettin Erbakan ve Milli Savunma Bakanı Hasan Esat Işık’la birlikte Paris’teydi.

Etc, etc, pendant des lignes. Je n’arrivais même pas à savoir quelle langue c’était.

Heureusement, nous vivons une époque formidable, et voici ce que donne la traduction automatique avec détection de la langue, en l’occurrence le turc :

Le Premier ministre Bülent Ecevit était à Paris avec le vice-Premier ministre Necmettin Erbakan et le ministre de la Défense nationale Hasan Esat Işık pour assister aux funérailles du président français Pompidou en avril 1974. Après la cérémonie, ils se sont rendus dans la ville de Giverny, où se trouvent les jardins de Monet. La délégation était accompagnée de Bernard Berche, maire de Giverny, également agriculteur, et des jardiniers, Monsieur Blain et Jean-Marie Toulgouat, qui s'occupent des jardins. On dit qu'ils étaient très gênés devant cet élégant premier ministre de Turquie, qui parlait un anglais parfait, à cause des jardins négligés. La maison et les jardins de Monet, qui ont été réparés et ouverts au public à la fin des années 1970, accueillent environ un million de visiteurs par an. On estime que les photographies ont été prises par Gülgün Üstündağ.

Bülent Ecevit, Monet House visit, Paris, April 1974 – (Photo Gülgün Üstündağ Flickr The commons)

Les obsèques officielles du président Pompidou ont eu lieu le 6 avril 1974, voilà donc une date possible pour ces photos. Je suppose que l’homme en tablier est M. Blin, l’unique jardinier, car on ne peut pas considérer Jean-Marie Toulgouat, descendant des Hoschedé-Monet, comme tel. La Fondation Monet a ouvert au public en 1980, après une restauration qui a débuté en 1974. Nous avons donc ici un témoignage de l’état du jardin d’eau juste avant la restauration, dans toute l’authenticité de ce qui pouvait subsister du jardin originel, qui n’était bien entendu pas du tout adapté à l’ouverture au public.

Que voit-on ? Sur la première photo, comme au temps de Monet des berges engazonnées et des planches en guise de petits ponts, de grand arbres qui ferment le jardin à l’Est, le vieux saule, un cerisier du Japon, des pétasites le long du Ru ; une eau qui paraît très marron et envasée. Sur la seconde photo, une glycine volubile au-dessus d’un pont où la délégation n’hésite pas à s’aventurer. On note aussi le gris-bleu de la peinture, la même pour les garde-corps du pont et la porte du jardin. De l’autre côté de la route, on aperçoit le muret et la grille qui entourent le clos, derrière lesquels se dressent quelques arbres.

Un seul regret, ne pas en voir davantage, notamment côté maison… Si Gülgün Üstündağ a fait d’autres photos ce jour-là, comme on aimerait les découvrir !

Monet dans son atelier

gallica.bnf.fr, Bibliothèque nationale de France

La pose est calculée pour être avantageuse et donner le change : Monet est assis dans le canapé de son grand atelier, jambes croisées, les doigts de la main gauche glissés dans la poche, et il fixe l’opérateur.

Il porte un beau costume d’hiver agrémenté d’une pochette qui dépasse juste ce qu’il faut, tout comme les poignets plissés de sa chemise. De la barbe impeccable aux souliers bien cirés, on sent qu’il a soigné sa mise dans la perspective de la photo. A 85 ans, il donne l’image d’un beau vieillard en pleine possession de ses moyens.

Dans la main droite, il tient une cigarette. Combien en a-t-il fumé depuis sept décennies ? Avec ses dizaines de milliers de soeurs, elle va le tuer dans quelques mois.

Monet s’est-il demandé comment le photographe allait cadrer ? S’est-il douté qu’il voudrait immortaliser, en même temps que l’artiste, son oeuvre ? Deux panneaux des Grandes Décorations forment un arrière-plan superbe au maître de Giverny. Sur la droite de l’image, on aperçoit une table basse destinée à recevoir le matériel de peinture, disposé avec le soin d’un artisan de l’art méticuleux. C’est presque une nature morte, bouteilles et grand pot qui contient les pinceaux, et surtout la palette, maintenue en équilibre par trois brosses glissées dans le trou pour le pouce. Cela sent l’astuce de pro. Monet veut-il ainsi mettre à part celles qu’il a sélectionnées dernièrement, pour ne pas avoir à les rechercher au milieu des autres ?

Et puis, en regardant bien, l’image si parfaite se fissure. Des briquettes de charbon et du petit bois pour allumer le poêle sont posés sur le bas de la desserte. Un thermomètre trône sur le dessus, signe d’une nouvelle préoccupation pour la température. Un tas de vêtements chauds jonche le canapé. Monet est devenu frileux. Il est loin le temps où il peignait dans la neige en Norvège, bravant le froid. C’était trente ans plus tôt…

Enfin, sur cette même desserte, Monet a posé ses lunettes. A l’envers, sans les replier, lui si soigneux : comme quelqu’un qui n’est pas habitué à en porter. On distingue un verre sombre et un verre clair. Il les a retirées parce qu’il sait qu’il n’est pas photogénique avec, une coquetterie dont on lui sait gré.

Sans lunettes, il ne voit sans doute pas la grande trace d’humidité qui s’est formée sur le mur du fond de l’atelier, due à une fuite de la verrière dissimulée par le velum. De quoi être contrarié, le bâtiment a tout juste dix ans. Le canapé (qui n’a pas l’air d’être celui de la limousine) montre lui aussi des traces d’usure.

L’image dit la fuite inexorable du temps, face à l’éternelle jeunesse des Nymphéas.

Commentaires récents