Cousu double

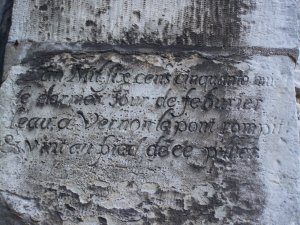

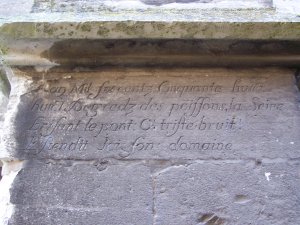

L’an mil six cens cinquante huict

Le dernier jour de febvrier

l’eau à Vernon le pont rompit

& vint au pied de ce pilier.

On peut passer des centaines de fois devant sans voir cette inscription, pourtant bien en évidence sur le premier contrefort gauche de l’église de Vernon. Elle relate un épisode dramatique, la terrible inondation de 1658 qui eut pour conséquence de détruire le pont sur la Seine.

Vous vous souvenez d’ « O ! triste bruit ! « , cette autre inscription qui commémore le même événement dans un style poétique, et se trouve de l’autre côté de la collégiale ?

Si le pourquoi d’une stèle pouvait se comprendre, le doublon a quelque chose qui laisse perplexe.

Y a-t-il eu deux personnes chargées de rédiger le quatrain, et qu’on n’ait voulu en froisser aucune ? Ou a-t-on trouvé que le quatrain d’O ! triste bruit ! n’était pas assez clair ?

Cela m’évoque une des expressions de ma grand-mère alsacienne : cousu double, ça tient mieux (doppelt genajt hept’s besser). On ne sait jamais, si la première couture craque, il reste l’autre. Si une inscription disparaît, on pourra encore lire sa jumelle. Un peu « ceinture et bretelles », pour employer une locution familière de chez nous.

Lettres à Alice

C'est l'histoire d'une grande passion qui dure jusqu'au dernier souffle.

C'est l'histoire d'une grande passion qui dure jusqu'au dernier souffle.

Claude Monet et Alice, née Raingo, se rencontrent parce que le mari d'Alice, Ernest Hoschedé, collectionne les oeuvres des impressionnistes.

Il faut sans doute faire remonter "les premiers temps de leurs amours", comme dit Monet, à l'automne 1876. Le 8 octobre, Alice Hoschedé, d'habitude si plaintive, écrit dans son journal intime, tandis que Monet séjourne chez elle dans son château de Montgeron : "Quel beau ciel et quelle bonne journée j'ai passée aujourd'hui. Depuis bien des années je n'avais été si heureuse."

Epris, ils le sont, mais trop droits et raisonnables pour ne pas combattre cette passion naissante. Claude est marié et père de famille, Alice a cinq enfants…

Et puis le malheur s'abat sur eux. Il sera, curieusement, l'artisan de leur amour.

Les Hoschedé font faillite. Quelques mois plus tard, les deux familles décident de vivre ensemble pour limiter les frais, à la campagne. Ce sera Vétheuil.

Dans cette maison bien trop petite pour loger tant de monde, Camille, la femme de Monet, meurt en 1879.

Dès lors, les destins d'Alice et de Monet sont scellés : il a besoin d'elle pour élever ses deux garçons, elle a besoin de lui pour vivre. Et ils s'aiment, en dépit des circonstances -Alice est toujours l'épouse d'Ernest – qui les empêchent de se marier.

Les premières années sont rudes. Monet part pour de longues campagnes de peinture au bord de la mer, et il écrit tous les jours à Alice. Ses lettres les plus tendres ont peut-être été détruites par la jeune femme. Dans celles qui restent, il exprime avec pudeur, sa tendresse, fidélité, préoccupation, possessivité et jalousie. Au hasard, quelques extraits :

Janvier 1883 : enfin je pioche et je serais satisfait, si je ne vous savais tous ces soucis et si vous n'étiez loin de moi.

11 février 1883 : Adieu vilaine coureuse (c'est pour rire). Je vous aime, voilà, et suis jaloux que vous passiez votre temps autrement qu'avec moi et voudrais savoir tout ce que vous avez fait à Paris et où vous êtes allée.

19 février 1883 : Je sens bien que je vous aime plus que vous ne le supposez, plus que je ne croyais moi-même.

26 février 1886 : En passant une ou deux journées avec vous, je m'illusionnerais encore, vous croyant à moi seul, quand il faut au contraire me bien persuader que vous l'êtes de moins en moins.

28 novembre 1885 : Vous le voyez que je ne puis vivre sans vous.

1er février 1884 : Allez et sachez donc une fois pour toutes que vous êtes toute ma vie avec mes enfants et qu'en travaillant je ne cesse de penser à vous. Cela est si vrai qu'à chaque motif que je fais, que je choisis, je me dis qu'il me faut les bien rendre pour que vous voyiez où j'ai été et comment cela est.

9 février 1884 : Avez-vous quelque impérieuse raison de famille qui vous pousse à me parler de séparation, vous qui m'aimez tant et moi qui ne pourrais plus vivre sans vous ?… Je t'aime, je te voudrais là et te supplie de me répondre par une bonne lettre pleine de caresses.

16 février 1884 : Pensez bien qu'à l'heure du dîner (et après aussi) je serai près de vous par la pensée.

3 mars 1884 : Me parler d'infidélité, ne me connaîtrez-vous donc jamais ?

Vous me recommandez d'être à vous sans partage ; c'est chose bien inutile, vous savez.

Ne plus nous voir, ne plus nous aimer, n'ayez pas de pareilles pensées, mais, non plus, ne me cachez pas vos pensées, je veux tout savoir, mais je vous veux un peu plus de raison.

17 mars 1884 : Plus que jamais envie de vivre votre vie, d'être à côté de vous, de jardiner.

17 novembre 1886 : Je n'ai de pensées, de désirs que pour toi, je t'aime et donnerai je ne sais quoi pour être dans tes bras. Je me sens si pur de conscience, que ces suppositions, dès qu'il y a un jupon près de moi, cela m'attriste. Si vous saviez, comme, à part vous, les femmes me sont égales… Vous êtes ma vie et je vous aime. Recevez mon triste coeur, tout moi.

13 avril 1889 : Mon seul souci, ma vie, c'est l'art et vous.

4L peinte

En vous promenant dans Giverny, voilà la surprise qui vous attendra peut-être au détour d’un chemin. Cette jolie voiture peinte appartient à la patronne du restaurant « Les Jardins de Giverny », la meilleure table du village. Quand elle n’est pas au volant, Mélanie Peter s’en sert de panneau indicateur pour guider les convives vers son établissement.

En vous promenant dans Giverny, voilà la surprise qui vous attendra peut-être au détour d’un chemin. Cette jolie voiture peinte appartient à la patronne du restaurant « Les Jardins de Giverny », la meilleure table du village. Quand elle n’est pas au volant, Mélanie Peter s’en sert de panneau indicateur pour guider les convives vers son établissement.

« J’ai du ciel bleu sur mon capot toute l’année », sourit-elle. C’est un ami qui a patiemment reproduit ce tableau de Monet, « Les Coquelicots à Argenteuil », un des chefs-d’oeuvre du musée d’Orsay. Petite touche d’humour, il a rajouté une… tête de zèbre (!) au pied d’un arbre, à la place où Monet a peint les silhouettes de Camille et Jean.

Ce n’est pas désagréable de conduire une voiture personnalisée de cette façon : les passants vous sourient ! Pourquoi réserver ces mises en beauté aux modèles anciens, tels que cette 4L de Renault ? Pourquoi ne pas mettre un peu de gaieté dans le parc automobile français, si terne ? A vos pinceaux !

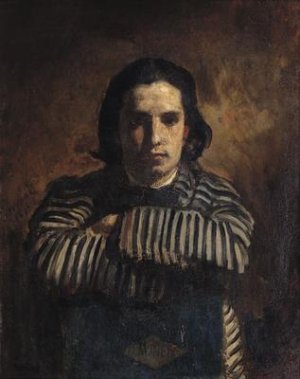

Monet à 25 ans

A la façon de l’arroseur arrosé, voici le peintre peint. Monet pose pour son camarade Gilbert Alexandre de Séverac.

A la façon de l’arroseur arrosé, voici le peintre peint. Monet pose pour son camarade Gilbert Alexandre de Séverac.

On est en 1865, il a 25 ans. Ses débuts sont prometteurs : le Salon accepte ses envois, et même s’il doit, pour vivre, exécuter des « portraits de concierges à cent sous, à dix francs, parfois même à cinquante francs, cadre compris« , tous les espoirs lui sont permis.

Je suis fascinée par ce portrait, qui faisait partie de la collection personnelle de Monet et se trouve aujourd’hui au musée Marmottan à Paris. Je serais capable de rester des heures devant, happée par ce regard. Daniel Wildenstein, le biographe de Monet, le qualifie de « grave et résolu ». L’adjectif qui me vient, c’est « hardi ». C’est un trait du caractère de Monet : on sait par des anecdotes qu’il ne manquait pas d’audace, ni de culot.

« Hardi », c’est aussi le qualificatif qu’emploie cette année-là le critique Paul Mantz de la Gazette des Beaux-Arts, en commentant les deux envois de Monet au Salon : il a apprécié dans ces vues de la Seine « une manière hardie de voir les choses et de s’imposer à l’attention du spectateur. »

Cette phrase pourrait tout aussi bien s’appliquer au portrait peint par Séverac. Monet fixe intensément celui qui le regarde, droit dans les yeux, d’un regard qui transperce. On comprend Camille, qu’il rencontre l’année suivante alors qu’elle a 19 ans. Quelle femme résisterait à un tel regard posé longuement sur elle ? Camille, son modèle, devient bientôt sa femme.

De ce portrait de jeunesse de Monet, il se dégage une présence. Les bras croisés sur le carton à dessin qui porte son nom expriment une ferme résolution. On sent une forte personnalité, sûre d’elle.

A bien y regarder, autre chose me frappe : l’étonnante modernité de ce portrait. Oubliez le fond marron, et regardez le jeune Monet. Il a un look très hiver 2007, vous ne trouvez pas ?

Les cheveux sont longs, le menton imberbe. Monet n’a pas encore adopté la longue barbe typique de son temps qu’il gardera le reste de sa vie. Il porte un vêtement rayé qu’on dirait sorti de chez Jules. La reproduction n’est pas excellente, dans mon souvenir les rayures sont violettes, une des couleurs les plus tendances de la saison : si Monet revenait aujourd’hui parmi un groupe d’étudiants, on ne remarquerait même pas qu’il est à la mode d’il y a 132 ans.

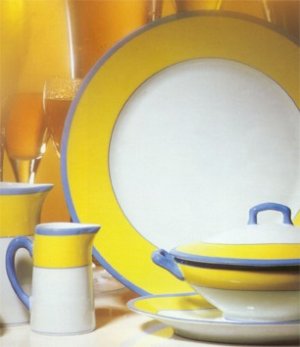

La vaisselle de Monet

Raffinement d’esthète : Monet, quand il a eu atteint une certaine aisance, s’est fait faire son propre service de table à Limoges. Un service de porcelaine fine, plus chic que la faïence de tous les jours, réservé aux grandes occasions et aux invités de marque.

Raffinement d’esthète : Monet, quand il a eu atteint une certaine aisance, s’est fait faire son propre service de table à Limoges. Un service de porcelaine fine, plus chic que la faïence de tous les jours, réservé aux grandes occasions et aux invités de marque.

Le modèle qu’il a dessiné est d’une étonnante sobriété : sur une base blanche, un marli jaune rehaussé d’un filet bleu. En pleine Belle Epoque, une telle simplicité n’était pas commune !

Quand on visite la maison de Monet à Giverny, on comprend pourquoi le peintre a choisi d’associer ces deux couleurs dans sa vaisselle : ce sont celles de sa salle-à-manger, peinte de deux tons de jaune de chrome, et décorée d’une multitude d’estampes japonaises à dominante bleue.

Bleue aussi, la vaisselle dont on se servait tous les jours, le célèbre service « Japon » en faïence de Creil et Montereau, qu’on apercevait dans les vitrines des deux buffets cauchois.

Aujourd’hui, le service de porcelaine de Monet n’est plus un modèle unique. Il fait l’objet d’une réédition par la société Haviland. On peut, à condition d’y mettre le prix, s’offrir le luxe d’un design signé Monet, et dresser sa table comme le maître de Giverny.

Aporie

Nous sommes en 1333, à Sienne, en Italie, bien longtemps avant l’invention de la bande dessinée et de ses bulles.

Nous sommes en 1333, à Sienne, en Italie, bien longtemps avant l’invention de la bande dessinée et de ses bulles.

Le maître Simone Martini est en train de peindre une Annonciation. Très précisément, le début de la scène, quand l’Archange se présente à Marie pour lui annoncer son destin, et qu’elle est effrayée.

Martini a un problème : comment évoquer cette scène où le Verbe est tout, sans écrire un mot ?

Il décide de placer des paroles dans la bouche de l’Ange, les versets mêmes de l’évangile de Luc : « Je vous salue Marie… »

Les mots vont tout droit de la bouche de l’Ange à l’oreille de Marie.

Résonnent-ils dans la pièce ? Ce n’est pas sûr. D’autres peintres ont aimé représenter la scène dans une maison, où des personnages vaquent à leurs occupations sans se douter de rien. En 1425, dans le Retable de Mérode, le maître Robert Campin imagine Joseph en train de fabriquer des pièges à rats (!) dans son atelier tandis que l’Ange apparaît à son épouse dans la salle à manger.

Le procédé d’inclure du texte dans un tableau n’est pas nouveau à l’époque de Martini. On le retrouve déjà sur des fresques du 7e siècle. Mais l’originalité du peintre siennois est de faire aller les paroles de l’Ange directement dans l’oreille de Marie, comme s’il s’agissait d’une sorte de transmission de pensée.

Ce faisant, il n’évite pas une aporie, une difficulté d’ordre rationnel impossible à surmonter : le sens de lecture de gauche à droite fait que les mots sortent dans le bon sens de la bouche de l’Ange, mais qu’ils entrent par la fin dans l’oreille de Marie. Placer l’Ange à droite ne résoud rien : c’est maintenant lui qui parle à l’envers !

Pour éviter ce problème, les peintres de scènes religieuses ont généralement recours à des phylactères, c’est-à-dire des bandelettes aux extrémités enroulées sur lesquelles figure le texte. Le bout des phylactères ne touche pas les oreilles, il flotte librement dans l’air.

Pour ma part, je trouve cette aporie de Martini plutôt touchante. Elle vient à point pour souligner la dimension mystérieuse de la scène, où tant d’autres choses dépassent la raison : un dialogue entre un ange et une femme, une fécondation divine…

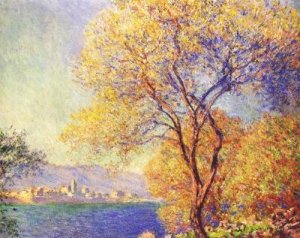

Monet à Antibes

Pendant des années, Monet ne passe guère l’hiver à Giverny. Il a l’habitude de partir pour de longues campagnes de peinture qui l’emmènent vers des lieux retirés du monde : la Creuse, Belle-Ile en Mer, Varengeville, Sandviken en Norvège. A moins qu’il n’opte au contraire pour l’agitation de Londres.

Pendant des années, Monet ne passe guère l’hiver à Giverny. Il a l’habitude de partir pour de longues campagnes de peinture qui l’emmènent vers des lieux retirés du monde : la Creuse, Belle-Ile en Mer, Varengeville, Sandviken en Norvège. A moins qu’il n’opte au contraire pour l’agitation de Londres.

Destination hivernale plus conventionnelle, la Côte d’Azur le voit séjourner à Bordighera, et, en 1888, à Antibes.

Ce séjour de Monet à Antibes est un des plus longs : trois mois et demi, et des plus tourmentés. Après avoir longuement hésité sur le choix des motifs, Monet finit par se fixer à Antibes à l’hôtel du château de la Pinède, où il doit subir la compagnie de peintres médiocres.

Comme toujours, il passe de l’excitation la plus extrême : « Temps idéal, c’est merveilleux, et voilà que je me sens un peu maître de moi« , écrit-il le 23 janvier, au doute : « c’est si difficile, si tendre et si délicat, et justement moi qui suis si enclin à la brutalité » (10 mars), enfin à l’abattement le plus profond : « Je ne sais plus où j’en suis et j’ai peur d’un triste résultat malgré tant d’efforts » (23 avril).

Ce ne sont peut-être pas les meilleures de ses toiles que Monet rapporte de cette épuisante campagne. La critique est assez dure, mais la douceur des tons roses, bleus, dorés, séduit. L’exposition des vues d’Antibes se révèle un succès commercial.

Forsythia

Le nom même du forsythia sonne comme une invitation à le forcer. C’est un jeu : en février, quand les bourgeons tout gonflés semblent n’attendre que le premier rayon tiède pour éclater, on cueille quelques tiges. A l’intérieur, le forsythia, berné, ne tarde pas à exploser de couleur.

Le nom même du forsythia sonne comme une invitation à le forcer. C’est un jeu : en février, quand les bourgeons tout gonflés semblent n’attendre que le premier rayon tiède pour éclater, on cueille quelques tiges. A l’intérieur, le forsythia, berné, ne tarde pas à exploser de couleur.

Les premières fleurs du printemps sont jaunes, les primevères, les jonquilles, même les tulipes sauvages qui tapissaient les vignes, à l’époque où le désherbage se faisait sans herbicides, à la charrue. Le forsythia n’échappe pas à la règle. C’est un jaune qui réchauffe, une petite boule de soleil dans chaque jardin.

Promenez-vous en mars dans un quartier résidentiel, et cherchez les maisons qui n’ont pas de forsythia. Tous les jardiniers, ou presque, en ont planté un, sans la moindre réticence à l’idée de copier sur les voisins.

Pas seulement parce que c’est un arbuste d’une culture enfantine, qui s’accommode aussi bien d’un oubli complet que d’une taille maniaque : le forsythia est un must. Il répond à l’impatience que nous éprouvons dans l’attente du printemps. Sa floraison précoce est un cri de joie muet : « l’hiver se termine ! »

Son heure de gloire terminée, le forsythia rentre dans l’ombre. Les feuilles prennent le relais des fleurs fanées. Elles offrent un écran de verdure agréable mais si banal qu’on oublie la plante le reste de l’année. On peut lui redonner de l’intérêt en y faisant grimper des pois de senteur, dans une floraison rose du plus bel effet.

Maison natale de Corneille

Pierre Corneille a eu l'extrême courtoisie, et je l'en remercie, de naître à une date facile à retenir : le 6 juin 1606.

Pierre Corneille a eu l'extrême courtoisie, et je l'en remercie, de naître à une date facile à retenir : le 6 juin 1606.

Lui qui a composé tant de vers qui sont venus s'inscrire dans la mémoire de générations de comédiens, a choisi pour venir au monde un lieu non moins mnémotechnique : la rue de la Pie. C'était bien vu pour qui portait un nom d'oiseau, et s'est rendu célèbre par la plume.

La rue de la Pie où naquit le grand dramaturge se trouve à Rouen, à deux pas de la place du Vieux Marché où avait été dressé, en 1431, le bûcher de Jeanne d'Arc.

Au numéro 4, la maison natale de Pierre Corneille, signalée par une inscription, se visite. C'est une belle demeure à colombages dans laquelle le cabinet de travail du poète a été reconstitué. Le musée Corneille de Rouen présente aussi des meubles et tableaux du 17e siècle et une riche bibliothèque.

Mais les amoureux de l'auteur du Cid, s'ils n'ont que peu de temps pour visiter Rouen, se trouvent confrontés à un choix cornélien : car il existe un deuxième musée Corneille non loin, dans la banlieue rouennaise, à Petit-Couronne. Il s'agit de la "maison des champs" de la famille, une belle demeure à pans de bois essentés, garnie d'une foule de souvenirs.

Ce musée Corneille départemental est agrémenté d'un joli jardin où l'on peut voir encore le puits, le four à pain, le potager et le verger, et même l'auge aux cochons. Tout cela ajoute au pèlerinage sur les lieux d'inspiration du dramaturge une petite touche prosaïque et champêtre qui ne manque pas de charme.

Des peupliers peuplés de pies

Pie niche haut, oie niche bas : la pie a la folie des hauteurs. Elle adore faire son nid où nul ne viendra la chercher, à une dizaine de mètres du sol. Pour nous les humains, cela reviendrait à n’accepter de loger qu’au dernier étage des plus hautes tours, ce qui provoquerait certainement une insoluble crise du logement. Heureusement pour la pie, les peupliers, l’équivalent pour elle des gratte-ciel, abondent en Normandie, surtout dans le fond des vallées. Et personne ne lui dispute son perchoir préféré, tout près de la cime, dans le grand balancement du vent.

Pie niche haut, oie niche bas : la pie a la folie des hauteurs. Elle adore faire son nid où nul ne viendra la chercher, à une dizaine de mètres du sol. Pour nous les humains, cela reviendrait à n’accepter de loger qu’au dernier étage des plus hautes tours, ce qui provoquerait certainement une insoluble crise du logement. Heureusement pour la pie, les peupliers, l’équivalent pour elle des gratte-ciel, abondent en Normandie, surtout dans le fond des vallées. Et personne ne lui dispute son perchoir préféré, tout près de la cime, dans le grand balancement du vent.

Pas besoin d’être calé en botanique pour reconnaître un peuplier, cette grande bringue d’arbre qui met trois têtes à tous les autres. La pie est tout aussi facile à identifier, avec son élégant costume noir et blanc, qui évoque celui des chefs d’orchestre…

L’arbre et l’oiseau n’allant pas l’un sans l’autre, il n’y a pas besoin de chercher longtemps, à Giverny, pour voir des pies. Pas farouches, elles s’approchent volontiers des habitations.

La pie chante, prétend une marque de bonbons. C’est être bien complaisant pour son cri sec comme un claquement, guère plus mélodieux que le croassement d’un corbeau. En fait de chant, on dit plutôt que la pie bavarde, jacasse, jase et même agasse, oui, avec deux s à la place du c.

Peupliers et pies ont tous deux inspiré Claude Monet. S’il n’a peint l’oiseau qu’une seule fois, dans le tableau célèbre du musée d’Orsay, il a exploité longuement le thème des Peupliers, qui s’alignent sur ses toiles en séries à la composition géométrique.

Noblesse du béton

Le béton et un matériau noble, vous explique-t-on quand vous visitez Le Havre. Le procédé est employé depuis la fin du 19e siècle, mais il ne s’est imposé que progressivement. Longtemps, la pierre a été considérée comme plus noble. Aujourd’hui, la question ne se pose même plus. On ne construit plus de murs de pierre, le coût n’est plus envisageable, au mieux, on l’utilise en parement, sur les façades.

Le béton et un matériau noble, vous explique-t-on quand vous visitez Le Havre. Le procédé est employé depuis la fin du 19e siècle, mais il ne s’est imposé que progressivement. Longtemps, la pierre a été considérée comme plus noble. Aujourd’hui, la question ne se pose même plus. On ne construit plus de murs de pierre, le coût n’est plus envisageable, au mieux, on l’utilise en parement, sur les façades.

Auguste Perret, l’architecte qui a mené la reconstruction du Havre, a voulu donner à ce matériau à fort potentiel ses lettres de noblesse. Parce qu’ils en exploitent toutes les ressources, ses immeubles écrivent à leur manière une défense et illustration du béton.

Dans la couleur, d’abord. Le béton offre l’avantage de se laisser teinter. Perret lui donne différentes nuances de rose, que le gris du ciel fait curieusement ressortir. En découvrant Le Havre un jour éclatant de juillet, je n’avais pas remarqué le rose du béton. je n’avais eu d’yeux que pour les parterres fleuris et les arbres des avenues. Quand j’y suis revenue en janvier, plus rien ne détournait l’attention des immeubles roses sur le ciel morose.

Dans sa finition de surface, ensuite. Perret utilise toutes sortes de graviers et de sables. Certains présentent de minuscules galets polis par les rivières, de différentes tailles et couleurs. D’autres sont unis et calibrés. Les surfaces sont souvent travaillées après décoffrage, bouchardées pour faire ressortir la matière.

Enfin, l’art de Perret a été de s’appuyer sur les caractéristiques physiques du béton pour donner du rythme à ses constructions. A la fin des années quarante, la portée maximale d’une poutrelle de béton est de 6,24 m. Perret en fait un nouveau chiffre d’or. Toutes les dimensions des bâtiments, des rues et des places sont extraites de ces six mètres vingt-quatre mythiques. C’est la clé de l’équilibre, de l’harmonie qui se dégage de la Reconstruction havraise.

C’est plus beau là-bas

Le dimanche matin est le temps béni du vélo. L’automobiliste est encore chez lui, la route s’offre, libre, au champion de la petite reine. Le cycliste aime pédaler dans la convivialité : il circule à vive allure, par petits groupes d’hommes qui parlent fort.

Le dimanche matin est le temps béni du vélo. L’automobiliste est encore chez lui, la route s’offre, libre, au champion de la petite reine. Le cycliste aime pédaler dans la convivialité : il circule à vive allure, par petits groupes d’hommes qui parlent fort.

Je faisais des photos de givre et de brume le long des prés qui bordent Giverny, ce matin, quand un petit peloton est passé. « C’est plus beau là-bas ! » me lance l’un des sportifs du dimanche. La situation ne se prêtait pas à une réponse élaborée, j’ai dit « on y va ! »

Pourquoi on, pourquoi ce « pluriel » bizarre alors que j’étais seule ? Si je reprends le fil de mes pensées, à cet instant, cela s’éclaire. Dans la froidure de ce matin d’hiver, j’étais avec vous tous, mes chers lecteurs. Je me demandais comment capter le froid, la brume, le gel, la lumière pâle, les arbres sans feuilles, les prés déserts, pour vous les transmettre.

Je pensais à vous, Constanza et Ahmed, et je vous imaginais passant de l’air conditionné à la voiture climatisée, dans la chaleur étouffante des émirats. Je pensais à mon lecteur des îles Fiji, à celui de Vanuatu, d’Azerbaidjan, du Kyrgyzstan, à tous ceux que les statistiques révèlent et qui me font chercher, ébahie, leur pays sur le globe. Je pensais aux citadins qui aspirent à une bouffée d’air pur. je pensais à Claude Monet cherchant un motif, et je me sentais en communion avec lui.

C’est toujours plus beau ailleurs. La beauté de la Terrre est infinie, mille vies ne suffiraient pas à s’en repaître, à le proclamer.

C’est toujours plus beau ailleurs, mais je ne suis pas allée d’où venaient les cyclistes. J’ai regardé à mes pieds et j’ai remarqué le dessin du givre le long des feuilles dentelées qui tapissaient le chemin. C’est toujours plus beau ailleurs, et ce n’est jamais plus beau ailleurs.

William Bouguereau, peintre académique

Voici « Jeune fille se défendant contre Eros« , un tableau produit en 1880 par William Bouguereau. Je ne sais pas si vous aimez. Les corps idéalisés sont très bien peints, le sujet plaisant. Si on est bien disposé, on trouve cela joli. Adorable. Mignon. Mais si on n’aime pas tellement la confiture, si on se défend de la peinture de Bouguereau comme sa jeune fille d’Eros, on la qualifie volontiers de mièvre, surannée, voire un tantinet nunuche…

Voici « Jeune fille se défendant contre Eros« , un tableau produit en 1880 par William Bouguereau. Je ne sais pas si vous aimez. Les corps idéalisés sont très bien peints, le sujet plaisant. Si on est bien disposé, on trouve cela joli. Adorable. Mignon. Mais si on n’aime pas tellement la confiture, si on se défend de la peinture de Bouguereau comme sa jeune fille d’Eros, on la qualifie volontiers de mièvre, surannée, voire un tantinet nunuche…

Les esprits chagrins sont priés d’y réfléchir à deux fois. Retirez vos chapeaux et vos casquettes, jeunes gens, vous êtes devant un des plus grands peintres de son temps ! Adulé, puis ringardisé, en cours de réhabilitation actuellement.

C’est le 19e siècle. C’est le second Empire, l’époque du capitalisme triomphant, des bourgeois enrichis et des appartements haussmanniens à meubler. C’est un monde bien pensant où l’argent est roi et la femme décorative. Bouguereau triomphe, on s’arrache ses toiles en France et plus encore aux Etats-Unis. Il reflète les goûts de son époque jusqu’à la caricature.

« Jeune fille se défendant contre Eros ». L’inspiration se veut mythologique. C’est ce qui se fait de mieux. Depuis plusieurs siècles, les canons de la peinture classent les sujets par ordre décroissant, du plus sublime au plus ordinaire.

Le top du top, ce sont les sujets tirés de la Bible ou de l’Antiquité, les allégories mythologiques, comme ici.

Très bien aussi, juste en-dessous, l’Histoire, avec les charges de cavalerie, les sièges et les batailles navales.

Viennent ensuite les portraits, et seulement après, les paysages. Le paysage n’a pas trop la cote. Le plus souvent, c’est un décor, un faire-valoir de l’activité humaine qu’il recèle.

Puis on trouve les scènes de genre, façon cartes postales de la vie quotidienne : paysans priant dans leurs champs à l’heure de l’Angélus, scènes de marché, bateaux sortant du port…

Enfin arrivent les natures mortes, qui viendront décorer les salles à manger.

Bouguereau est l’archétype de cette façon de penser. Il produit une peinture agréable, sucrée, destinée à plaire, mais dont le côté 100% artificiel irrite les jeunes peintres avant-gardistes, les futurs impressionnistes.

Le malheur a voulu que ce soit lui qui préside aux destinées du Salon à l’époque ou cette jeune génération cherche à prendre son envol. Monet, Renoir, Pissarro, tant d’autres, veulent s’affranchir des règles académiques, de cette hiérarchie rigide des genres, et peindre de façon plus sincère. Pour être connus, pour trouver des acheteurs, ils doivent à tout prix exposer au Salon des Artistes français, une énorme exposition organisée tous les ans à Paris, et qui présente jusqu’à 4000 toiles. Hélas, n’expose pas qui veut : il faut être retenu par le jury le plus conservateur qui soit, dans la mouvance de William Bouguereau.

Monet est d’abord accepté. Sa Camille à la robe verte fait sensation. Mais très vite, son style s’affranchit et la porte du Salon se referme. Suivent des années de misère, jusqu’à la rencontre providentielle avec son marchand Paul Durand-Ruel. Celui-ci se trouve être aussi le marchand de Bouguereau ! Le succès commercial du pro du nu académique permet à Durand-Ruel d’acheter en masse une peinture qui ne se vend pas, les paysages de Monet…

L’admirable mérite de Monet est de n’avoir jamais fait de concession au goût de ses contemporains, mais d’avoir toujours peint comme il le ressentait. A l’opposé des corps trop parfaits de Bouguereau, de cette nature qui n’existe nulle part, tout est vrai chez Monet. Il peint, à chaque instant, la vérité du monde. L’histoire a fait la part des choses.

Perce-Neige

Pour qu’on ne la confonde avec aucune autre, la Perce-Neige s’est tamponné un petit coeur vert sur la corolle. Elle est si rare à l’état sauvage qu’il paraît qu’il faut, si on en trouve dans les bois, se demander s’il n’y a pas quelque maison en ruine à proximité.

Pour qu’on ne la confonde avec aucune autre, la Perce-Neige s’est tamponné un petit coeur vert sur la corolle. Elle est si rare à l’état sauvage qu’il paraît qu’il faut, si on en trouve dans les bois, se demander s’il n’y a pas quelque maison en ruine à proximité.

Toutes les perce-neige sont en fleur à Giverny. Elles n’ont pas eu besoin de pousser de la tête quelques centimètres de poudreuse, ici les perce-neige ont rarement l’occasion de justifier leur nom. Mais elles sont si précoces qu’il arrive qu’il neige alors qu’elles fleurissent. L’effet produit par leurs clochettes blanches encapuchonnées d’un manteau blanc est ravissant, additionné d’un je-ne-sais-quoi de satisfaisant pour l’esprit.

La Perce-Neige a un caractère facile et des moeurs sociables. Elle n’aime rien tant que vivre en bandes, et on dirait qu’elle a davantage d’amis chaque hiver.

Elle a choisi, dans l’année, la pire saison pour fleurir, celle dont aucune autre fleur ne voulait. Bonne fille, elle s’accommode des jours courts, de la fraîcheur et de l’absence d’insectes. Si l’année était une journée, la Perce-Neige serait la première levée.

Quand elle se plaît quelque part, la Perce-Neige se multiplie. Elle est capable de coloniser de grandes surfaces de pelouse en sous-bois, qu’elle blanchit comme un tapis.

La Perce-Neige tire son énergie de son petit bulbe, d’où elle sort son pique-nique à l’heure voulue. Je la soupçonne pourtant de se multiplier aussi par graine. Sinon, comment a-t-elle fait pour venir se glisser entre les marches de l’escalier ? Chaque année je reste baba de la voir surgir entre les pierres, toute faraude. Ah ah ! semble-t-elle dire, tu ne me croyais pas capable de pousser là, pas vrai ?

Derrière son caractère enjoué, la Perce-Neige cache pourtant une pointe de vacherie : c’est son pluriel. Quand j’étais enfant, ma marraine habitait « Résidence des Perce-Neige ». Je me souviens du jour où elle m’a dicté son adresse, et où j’ai consciencieusement mis un s à perce et à neige. Son air moqueur : « eh ben dis donc, l’orthographe ! » J’ai appris depuis la règle : dans les noms composés, les verbes sont invariables. Quant à neige, le sens voudrait qu’on ne l’accorde pas, il n’y a qu’une neige à percer. Le dictionnaire admet les deux, des perce-neige ou perce-neiges, quelle liberté grisante !

Je ne voudrais pas que vous ayez une idée fausse de ma marraine. Au demeurant, c’était une fée, comme il se doit pour une marraine. Je sais maintenant que ce jour-là, en m’obligeant à l’exigence avec moi-même, elle m’a fait un cadeau. Au milieu de toutes les fleurs du jardin d’Eden où elle se promène aujourd’hui, je lui dédie la fraîcheur d’un bouquet des premières perce-neige.

Cadres

On ne prend pas assez le temps de regarder les cadres des tableaux en visitant les musées. Pourtant, ils ont souvent beaucoup de choses à raconter.

On ne prend pas assez le temps de regarder les cadres des tableaux en visitant les musées. Pourtant, ils ont souvent beaucoup de choses à raconter.

Tenez, par exemple, celui-ci, photographié au musée Malraux du Havre. Regardez-moi cette débauche de courbes et de contre-courbes, typiques de l’Art Nouveau. Ce style luxuriant et chargé a fait fureur à la fin du 19e et au début du 20e siècle, jusqu’à finir par donner la nausée à la génération suivante.

Le cartel précise que l’oeuvre date de 1919 environ. L’Art Nouveau s’essoufle, mais perdure dans l’encadrement, peut-être parce qu’il excelle à donner une impression de richesse. Doré, sculpté, voilà un cadre somptueux, n’est-ce pas ? Il fait tout pour attirer l’attention, il semble dire « attention, chef-d’oeuvre ! »

1919, c’est l’année de la mort d’Auguste Renoir, ami de toujours de Claude Monet. Renoir est reconnu, au faîte de sa renommée. Et la cote de ses toiles atteint elle aussi des sommets. Le cadre le suggère à sa manière : cette oeuvre a coûté cher, elle mérite le plus bel encadrement !

Il y a quelque chose de racoleur derrière cet excès. Car que nous invite à admirer cette mise en scène ? Une toile d’un format très petit, esquissée à grands traits. Une étude, une pochade, certes intéressante par sa composition et ses tons raffinés, mais tout de même fort éloignée des plus belles oeuvres du maître…

Les Nymphéas de l’Orangerie

Plus grand, toujours plus grand : parvenu à la maturité de son art, à l’heure ou d’autres prennent leur retraite, Monet ose une oeuvre démesurée. Le projet n’est pas né de la veille. Dès 1897, à 57 ans, il envisage de créer une décoration de salon sur le thème des Nymphéas. Le critique Roger Marx rapporte ainsi ce que lui aurait dit Monet :

« Un moment, la tentation m’est venue d’employer à la décoration d’un salon ce thème des nymphéas : transporté le long des murs, enveloppant toutes les parois de son unité, il aurait procuré l’illusion d’un tout sans fin, d’une onde sans horizon et sans rivage ; les nerfs surmenés par le travail se seraient détendus là, selon l’exemple reposant de ces eaux stagnantes, et, à qui l’eût habitée, cette pièce aurait offert l’asile d’une méditation paisible au centre d’un aquarium fleuri. »

On voit que le stress préoccupait déjà beaucoup les contemporains de Monet ! Le projet reste en suspens quelques années encore. C’est surtout pendant la guerre de 1914-1918 que Monet, septuagénaire, se lance dans la création de ses grands panneaux.

Les Grandes Décorations installées depuis 1926 au musée de l’Orangerie s’étendent sur 91 mètres de long, par deux mètres de haut. Sachant qu’on a relevé 15 000 coups de pinceaux dans un tableau de pont japonais d’un mètre de côté, calculez l’acharnement nécessaire à parvenir au bout de cette oeuvre testamentaire…

« C’est au-delà de mes forces de vieillard », se plaint Monet. Et pourtant il peint, debout, dans l’atelier géant qu’il a fait construire tout exprès à Giverny. Il ne sait pas encore ce que vont devenir ses toiles : son ami Georges Clemenceau, président du Conseil, va le convaincre en 1918 d’en faire don à l’Etat.

Il peint, mais il y voit de moins en moins. Presque aveugle, la vision des couleurs affectée par la cataracte, il peint toujours, au risque de gâcher irrémédiablement des années d’effort. Ce n’est qu’en 1923 qu’il finit par se laisser convaincre par Clemenceau et subit une opération de l’oeil. Il met près d’un an à retrouver une vue satisfaisante.

Devant les panneaux qui s’étendent tout autour des deux salles ovales du musée de l’Orangerie, l’énigme de leur création par un vieil homme à la vision diminuée ne trouve pas de réponse. Mais si le visiteur se laisse hypnotiser par leur profondeur secrète, happer par la dissolution des formes, enchanter par cet hymne à la beauté du monde, il peut y approcher l’expérience voulue par Monet de ne faire qu’un avec un tout sans fin.

Miniatures de maisons normandes

Tout à côté du Havre, le prieuré de Graville s’élève au-dessus de l’estuaire de la Seine. Depuis mille ans, on y vénère Sainte Honorine, dont les reliques auraient séjourné, dit-on, dans un sarcophage toujours visible dans l’église. Un trou circulaire a été pratiqué dans le cercueil de pierre pour que l’on puisse passer la tête à l’intérieur, ce qui était réputé guérir de la surdité.

Tout à côté du Havre, le prieuré de Graville s’élève au-dessus de l’estuaire de la Seine. Depuis mille ans, on y vénère Sainte Honorine, dont les reliques auraient séjourné, dit-on, dans un sarcophage toujours visible dans l’église. Un trou circulaire a été pratiqué dans le cercueil de pierre pour que l’on puisse passer la tête à l’intérieur, ce qui était réputé guérir de la surdité.

La visite du prieuré est un régal d’architecture romane, tout en équilibre. Une très importante collection de statues à thème religieux – mobilier d’église, figures de proue, sculptures de maisons – en augmente encore l’intérêt. L’une à côté de l’autre s’alignent des représentations de la Vierge, toujours un visage doux et grave dont les traits évoluent avec les siècles.

Tout cela suffirait amplement à une belle visite, d’autant qu’on peut aussi se promener dans le jardin belvédère, le vieux cimetière et au pied de la Vierge Noire monumentale. Mais voilà qu’on vous annonce qu’il reste quelque chose à voir sous les combles, au deuxième étage. Inattendue, à croquer, voilà la cerise.

C’est l’oeuvre d’une vie, réalisée avec minutie par un instituteur passionné. Jules Gosselin (1863-1936) a fabriqué de ses mains plus de 200 maquettes de maisons. Il a commencé par la demeure familiale, puis des maisons normandes ont suivi. Progressivement, d’après gravures, il s’est lancé dans un véritable panorama de l’habitat humain à travers les âges et les continents, de l’abri sous roche à la pagode chinoise.

Ses réalisations, assez grandes pour être pédagogiques, ont un charme extrême, une réelle présence qui vient à la fois de la finesse d’exécution de la maquette et de la qualité architecturale du bâtiment qui a servi de modèle.

En mettant en oeuvre l’extrême habileté de ses mains, Gosselin rend, intentionnellement ou non, hommage au génie du genre humain.

L’appartement Perret au Havre

C’est un saut dans le temps, mais un saut de puce. Comme un décor de cinéma pour un film qui se passerait dans l’immédiat après-guerre, un remake de Tati par exemple.

C’est un saut dans le temps, mais un saut de puce. Comme un décor de cinéma pour un film qui se passerait dans l’immédiat après-guerre, un remake de Tati par exemple.

Au Havre, depuis le classement des immeubles de la Reconstruction au Patrimoine Mondial de l’Unesco, un appartement témoin a été restitué tel qu’il pouvait exister au tout début des années 50. Aménagé, meublé, décoré avec un grand souci du détail, il permet de se figurer avec beaucoup de réalisme comment les Havrais y vivaient.

Sitôt la porte franchie, une colonne de béton à facettes, ma foi assez élégante, frappe le visiteur. Elle n’était pourtant pas vraiment du goût des propriétaires relogés, qui se sont enquis de savoir comment on pouvait la supprimer. Pas question, elle est porteuse ! En contrepartie, les cloisons peuvent être retirées si on le souhaite.

Le plan se veut fonctionnel : cuisine à côté de l’entrée pour faciliter le rangement des courses, pièces à vivre côté rue, chambres côté cour, salle de bain aveugle entre les deux. La modularité est donnée par plusieurs cloisons repliables qui permettent de créer des grandes pièces ou de petits espaces. La cuisine « laboratoire » s’ouvre sur le living, sans porte. L’électro-ménager y fait une entrée en fanfare. Gazinière, cocotte-minute, grille-pain, moulin à café… On peut ouvrir les placards garnis de vaisselle d’époque en verre coloré et de casseroles en alu.

Les pièces à vivre baignent dans une lumière généreuse grâce aux nombreuses portes-fenêtres. Le chêne clair domine, du parquet aux meubles aux lignes sobres. Perret recherche l’épure, en réaction aux surcharges de l’Art Nouveau. La même simplicité des lignes règne dans le mobilier dessiné par Gascoin. Mais on y retrouve aussi le souci de créer des meubles qui se transforment selon les besoins, avec des tablettes qui se rabattent, des lits gigognes…

De l’ensemble émane une impression d’unité de style, agréable et chaleureux malgré sa sobriété. Ce sont certainement des appartements où il fait bon vivre, encore aujourd’hui. Et dans celui-ci, on se surprend à éprouver une certaine nostalgie pour cette époque où l’on ambitionnait encore de créer « l’appartement idéal ».

Le jardin blanc sous la neige

Après le Jardin blanc au printemps, le Jardin blanc à l’automne, le Jardin blanc en hiver, voici une vision éphémère du jardin blanc du musée d’art américain de Giverny sous la neige, plus blanc que jamais…

Après le Jardin blanc au printemps, le Jardin blanc à l’automne, le Jardin blanc en hiver, voici une vision éphémère du jardin blanc du musée d’art américain de Giverny sous la neige, plus blanc que jamais…

Cette fois, les touches de rouge sombre qui le réhaussent en période de floraison sont absentes, tandis que la neige accentue la géométrie des lignes.

Les ailes de l’ange

La demande a fusé à la vue d’un oiseau, sur le chemin de l’école : » Pourquoi est-ce qu’on n’a pas d’ailes ? «

La demande a fusé à la vue d’un oiseau, sur le chemin de l’école : » Pourquoi est-ce qu’on n’a pas d’ailes ? «

Cet âge a le don de poser les vraies questions, celles qui sommeillent en nous et que nous n’entendons plus depuis longtemps. L’autre fois, c’était » Pourquoi on existe ? » Abîme insondable qu’ouvre cette interrogation…

Je ne réponds pas tout de suite. Le temps de la réflexion est aussi celui qui lui montre que sa question est prise au sérieux et que je n’ai pas de réponse toute prête.

Si nous avions des ailes… Nous ne sommes ni des anges, ni des oiseaux. Mais ne pouvons-nous légitimement jalouser ces derniers ? S’il nous est donné de revenir ici-bas, n’aimeriez-vous pas avoir le don de voler ?

Faudrait-il, pour cela, renoncer à nos mains qui saisissent et qui font, à nos bras qui portent, qui étreignent ?

Aux regrets sur la limitation de notre motricité et de nos sens, on peut répondre par la gratitude d’avoir reçu en cadeau quelque chose d’aussi merveilleusement sophistiqué qu’un corps humain. Ces yeux qui nous permettent d’admirer le spectacle de la création, ces mains si fantastiquement mobiles, ces pieds qui nous emmènent où nous voulons.

C’est par la pensée que nous avons des ailes, qui nous emportent vers des sphères inconnues.

Les questions sans réponse demandent simplement qu’on les rêve. L’oeuvre d’art, dans toute sa force de support à la rêverie, permet de cheminer à l’intérieur de soi-même.

Ce soir, nous regarderons ensemble, dans le livre sur les Annonciations, la couleur des ailes des anges.

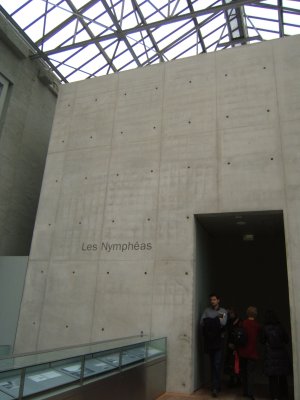

L’Orangerie new look

Le Musée de l’Orangerie a rouvert au printemps dernier après de longs travaux. Un de leurs buts était de restituer la présentation d’origine des Grandes Décorations de Monet, des tableaux hors norme, uniques dans l’histoire de l’art.

Le Musée de l’Orangerie a rouvert au printemps dernier après de longs travaux. Un de leurs buts était de restituer la présentation d’origine des Grandes Décorations de Monet, des tableaux hors norme, uniques dans l’histoire de l’art.

Dans les deux salles ovales contiguës, qui dessinent la forme du symbole mathématique de l’infini, les toiles marouflées sur les murs vibrent à nouveau, dans un écrin blanc nacré.

La lumière naturelle zénithale est adoucie d’un écran dépoli, comme lors de leur mise en place dans le musée, en 1927.

La rénovation de l’Orangerie a rétabli le petit hall d’entrée qui existait du temps de Clemenceau, et qui surprend par son dépouillement. Comme s’il fallait préparer ses yeux à un choc en les laissant errer sur des cimaises vides.

Maintenant, on accède de plain-pied au chef-d’oeuvre de Claude Monet, alors qu’il fallait absurdement, autrefois, monter au premier étage puis redescendre un escalier tortueux.

Toute l’histoire de l’Orangerie était dans ce cheminement bizarre. Les infinies tractations d’un Monet tâtillon, qui aboutissent enfin au don du fruit de ses dix dernières années de travail à la France et à l’installation de ses immenses toiles dans les salles dessinées pour elles. Puis, très vite, le désintérêt du public, passé à d’autres modes. Et la création d’un étage pour présenter une somptueuse donation, la collection Walter-Guillaume, étage qui condamnait les Grandes Décorations à la lumière artificielle et les reléguait « en bas ».

Mais la roue tourne, et dès les années 60 le public a redécouvert et plébiscité les Nymphéas. Avec 500 000 visiteurs par an, leur mise à l’écart était devenue insupportable, honteuse. D’où les travaux quasi pharaoniques entrepris pendant six ans.

Si les nouvelles salles sont des réussites indéniables, leur accès déconcerte. Etait-il indispensable d’inventer cette façade intérieure de béton brut ? Et de reléguer la magnifique collection Walter-Guillaume au sous-sol ? On dirait que c’est elle qui est punie maintenant.

Place de la Concorde

C’était la journée la plus frigorifiante depuis le début de l’hiver, en dépit du soleil. La bise ratissait les rues de Paris de son peigne glacé, faisant rougir les oreilles, gelant les doigts et traversant les manteaux. Pas vraiment le temps idéal pour patienter en plein vent à l’entrée de l’Orangerie… Mais à la sortie, par ce temps clair, la place de la Concorde était toute poudrée d’or.

C’était la journée la plus frigorifiante depuis le début de l’hiver, en dépit du soleil. La bise ratissait les rues de Paris de son peigne glacé, faisant rougir les oreilles, gelant les doigts et traversant les manteaux. Pas vraiment le temps idéal pour patienter en plein vent à l’entrée de l’Orangerie… Mais à la sortie, par ce temps clair, la place de la Concorde était toute poudrée d’or.

Ici aussi la perspective s’amuse avec le spectateur. Elle fait paraître l’Obélisque plus grand que la Tour Eiffel ! La majestueuse statue a l’air d’arbitrer le match, juchée en haut de sa chaise, comme au tennis.

La grande allée fin janvier

On ne peut pas vraiment appeler ça de la neige, juste un peu de sucre glace saupoudré depuis les nuages. Mais ce sont les premiers flocons de la saison, et l’ébauche d’une métamorphose.

On ne peut pas vraiment appeler ça de la neige, juste un peu de sucre glace saupoudré depuis les nuages. Mais ce sont les premiers flocons de la saison, et l’ébauche d’une métamorphose.

La neige n’a pas tenu sur les toits d’ardoise exposés au sud, comme celui de la maison de Monet, ni sur les arbres, ni sur les ifs, ni sur les routes, mais elle a blanchi la terre à nu des champs labourés et des chemins.

A l’heure qu’il est, elle finit déjà de fondre. Dans la vallée de la Seine, les créneaux horaires sont étroits pour les parties de boules de neige et la fabrication de bonshommes.

Guerre de clochers

En leur tendant une somptueuse draperie de couleurs, le crépuscule dramatise les silhouettes qui se détachent à contre-jour. Chaque antenne, chaque fil téléphonique habituellement disgrâcieux devient un délicat trait de plume. Les arbres dégarnis par l’hiver ne sont jamais aussi beaux que dans cette lumière rasante.

En leur tendant une somptueuse draperie de couleurs, le crépuscule dramatise les silhouettes qui se détachent à contre-jour. Chaque antenne, chaque fil téléphonique habituellement disgrâcieux devient un délicat trait de plume. Les arbres dégarnis par l’hiver ne sont jamais aussi beaux que dans cette lumière rasante.

La disparition des détails souligne à quel point les tourelles de l’église et de la mairie de Vernon se répondent. Se défient, même.

Comme dans beaucoup de communes, l’église et l’hôtel de ville se font face à Vernon, une proximité bien commode pour les mariages. Mais si la collégiale se dresse là depuis huit cents ans, la mairie n’a qu’un siècle. Sa construction date de 1895.

A la fin du 19e siècle, les rapports entre catholiques et anti-cléricaux sont tendus en France. La loi sur la séparation de l’Eglise et de l’Etat, garantissant la liberté de culte et inventant la laïcité à la française, ne sera votée qu’en 1905. En attendant, on a droit, à Vernon, à un épisode à la don Camillo.

En 1892, la mairie est logée dans une maison de ville assez petite et mitoyenne, coincée entre deux épiceries. Le maire de l’époque, Adolphe Barette, décide de construire un hôtel de ville digne de ce nom, et dans ce but, il fait raser tout le pâté de maisons face à la collégiale. On raconte qu’il a fait rajouter le campanile purement décoratif qui coiffe l’édifice dans le seul but que la mairie soit plus haute que l’église…

Je ne sais pas s’il a atteint son objectif. Il est très difficile de s’en rendre compte, selon les perspectives, c’est l’un ou l’autre bâtiment qui paraît dominer.

O ! triste bruit !

L’an Mil Six cents Cinquante huict

huict Degreds des poissons, la Seine,

brisant le pont : o ! triste bruit !

Estendit Ici son domaine.

Cette inscription se trouve sur un contrefort de l’église de Vernon, au sud-est (sur la droite de l’édifice). Un petit quatrain rimé, gravé dans la pierre en caractères semblables à ceux des livres anciens.

C’est l’hiver 1658. Depuis des jours et des jours, il pleut. Le sol est gorgé d’eau, les rivières aussi. La Seine charrie des débris de toutes sortes, des troncs d’arbres. Le niveau du fleuve n’en finit plus de monter. Les habitants de ses rives regardent l’eau progresser, impuissants, vers leurs maisons. Ils n’osent plus franchir le pont de bois, tant de fois rafistolé, qui tremble, bousculé par la force du courant.

Soudain, l’accident se produit. Le pont cède. Un tronc lancé à pleine vitesse a eu raison d’une pile trop fragile. Dans un craquement sinistre, le tablier s’écroule.

Etait-ce de nuit, de jour ? Y a-t-il eu des noyés ? L’inscription ne le dit pas. Mais le poète a ce soupir : » O ! triste bruit ! «

Beaucoup d’émotion perce dans ces trois petits mots. Que peut-on ressentir quand on habite au bord d’un large fleuve et que l’unique pont de sa ville cède ? On sait qu’il faudra des années pour le rebâtir, beaucoup d’efforts et d’argent. En attendant la date hypothétique de la construction d’un pont neuf, il y a de quoi se sentir découragé devant les difficultés nouvelles auxquelles il faudra faire face : faire traverser en bateau gens, bêtes et marchandises, avec le danger que cela représente.

Le désastre de la rupture du pont a tellement marqué les esprits que les Vernonnais qui l’ont vécu ont voulu en conserver la mémoire en s’adressant à la postérité. Ils ont choisi la manière la plus pérenne qui soit, l’inscription dans la pierre, sur le principal monument de la ville.

Je m’interroge sur la façon dont la date est indiquée : huit degrés des poissons. Je ne suis pas très calée en astrologie, mais j’imagine que cela représente l’avancement du soleil dans la constellation des Poissons.

Est-ce banal ou extraordinaire, à l’époque, d’exprimer la date ainsi ? Est-ce une volonté de se détacher du calendrier, et d’opter pour une méthode intemporelle, celle des astres ?

La destruction du pont est allée de pair avec une inondation record, comparable à la crue de 1910. La montée des eaux jusqu’à la collégiale ne se produit guère qu’une fois par siècle. Pour parer aux inondations futures et conserver l’usage de leur église même en cas de forte crue, – car rien n’est plus important que d’assister aux offices religieux – les fidèles ont alors décidé de réhausser le sol d’une soixantaine de centimètres. On peut encore le remarquer à la base des colonnes, qui se retrouve cachée en-dessous du dallage actuel.