Veillée de Noël à la collégiale de Vernon

Les grandes fêtes chrétiennes sont l’occasion de voir les églises connaître la même affluence qu’à l’époque de leur construction. A Vernon, la collégiale a fait nef comble pour les veillées de Noël : au moins six cents personnes à chaque célébration.

Les grandes fêtes chrétiennes sont l’occasion de voir les églises connaître la même affluence qu’à l’époque de leur construction. A Vernon, la collégiale a fait nef comble pour les veillées de Noël : au moins six cents personnes à chaque célébration.

Toutes les ressources du bâtiment sont mises à profit lors de ces rassemblements exceptionnels. Sa surface, son volume, son éclairage, son acoustique. Les grandes orgues dans toutes leurs nuances, aussi douces qu’un murmure pour accompagner la voix d’une soprano dans un choral, éclatantes quand toute l’assemblée entonne un air traditionnel.

Il arrive même que l’architecture joue son rôle. Les églises normandes un peu conséquentes ont toutes une élévation sur trois niveaux, grandes arcades, triforium et fenêtres hautes. Le triforium, qui correspond aux combles des bas-côtés, récèle un passage destiné à l’inspection des maçonneries, et où bien entendu personne ne va jamais.

Ce n’est donc pas sans surprise que les fidèles réunis à Vernon dimanche soir ont pu voir un bras apparaître entre les colonnettes et déverser des centaines de confettis dorés sur l’assistance pendant le chant final. On aurait dit qu’il lançait à pleines poignées l’esprit de Noël. Les enfants assis devant l’autel tendaient les bras pour attraper les papiers dorés, qui voletaient longuement dans l’air, pris dans les volutes du chauffage. Cela a duré des minutes, le temps de tous les couplets d’ Il est né le divin enfant.

De près, on a pu voir que les confettis avaient la forme d’un nouveau-né, et qu’ils étaient découpés aux ciseaux dans du papier doré. Découpés à la main ! Qu’il y ait eu des personnes assez généreuses de leur temps pour offrir à tous ceux qui avaient un coeur d’enfant ces instants de magie, cela m’a profondément touchée. L’être humain est bien meilleur qu’on voudrait nous le faire croire.

Noël chez Monet

Fêtons Noël avec Claude Monet ! Dans son introduction aux Carnets de cuisine de Monet, (Ed. Chêne), Claire Joyes raconte comment se passe la plus belle fête de l’année dans la maison rose de Giverny.

Fêtons Noël avec Claude Monet ! Dans son introduction aux Carnets de cuisine de Monet, (Ed. Chêne), Claire Joyes raconte comment se passe la plus belle fête de l’année dans la maison rose de Giverny.

Le sapin de Noël est installé dans le salon mauve, le petit boudoir d’Alice. Au pied de l’arbre sont disposés les cadeaux destinés aux enfants. Il va falloir qu’ils soient patients ! Ils n’auront le droit de les ouvrir qu’après le déjeuner de Noël, peut-être même le 31 décembre seulement. Au tournant du siècle dernier, la coutume est en effet de réserver les échanges de présents pour le nouvel an.

On sait en tout cas que Monet a offert à Alice le portrait que voici de son dernier-né, Jean-Pierre Hoschedé, à la saint-Sylvestre, car il l’a daté 31 Xbr 1878.

Le repas est servi un peu plus tard que d’habitude : à midi pile. La décoration est sobre, guirlandes de feuilles et de fleurs disposées sur la table, par exemple du mimosa dont les fleurs jaunes se marient à merveille avec les couleurs de la salle à manger.

La table resplendit de l’éclat du service de porcelaine des grands jours, des verres en cristal et de l’argenterie.

A côté de leurs serviettes monogrammées, les huit enfants découvrent en s’asseyant leurs étrennes glissées dans une enveloppe, et une petite boîte contenant des confiseries ou un bijou. Une odeur délicieuse vient de la cuisine voisine…

On raffole des truffes chez les Monet. Voici une idée du menu de Noël traditionnel :

Oeufs brouillés aux truffes

Foie gras de Strasbourg truffé en croûte

Chapons truffés et farcis sur un lit de marrons et de truffes du Périgord, accompagnés de purée de marrons

Salade de mâche

Roquefort

Pudding flambé au rhum

Glace à la banane

Café

Alcools

Certainement aussi succulent que… calorique ! Et dire qu’il arrive que l’on festoie ainsi plusieurs jours de suite, au gré des invitations !

Cadeau de Noël

Un merveilleux petit film d’animation sur Claude Monet à télécharger, cela vous tente ?

Un merveilleux petit film d’animation sur Claude Monet à télécharger, cela vous tente ?

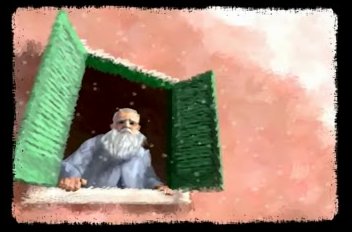

La vie de Claude Monet et son jardin ont inspiré les créateurs de « In Winter Still », qui vient d’être publié en DVD et sur le web par les studios Auryn. Cette start-up de Los Angeles se spécialise dans la création de films utilisant les techniques picturales des grands peintres.

Les animateurs ont transposé à Giverny la nouvelle d’Oscar Wilde « le géant égoïste », en donnant à leurs images l’aspect de peintures de Monet.

Des enfants jouent avec bonheur dans les jardins de Monet, mais un jour, le jardinier leur en interdit l’accès. Le jardin se fige alors en hiver. Heureusement, Monet finira par s’apercevoir de l’égoïsme de son jardinier, les enfants reviendront et le jardin refleurira. Enfin, devenu vieux, il apercevra un petit garçon, son propre fils Jean, prêt à l’emmener dans un jardin encore plus beau : le paradis.

Il n’existe pas de version française du film pour le moment, mais on peut apprécier l’histoire même si on ne parle pas très bien anglais, car la diction est claire et posée. Vous pouvez vous en rendre compte en visionnant la bande annonce.

Un petit conseil : si votre connexion n’est pas ultra-rapide, cette bande-annonce vous paraîtra hachée, mettez-vous alors en pause et attendez que le film soit entièrement chargé pour le relancer.

Ce court-métrage plein de délicatesse et d’émotion plaira à tous ceux qui aiment les belles histoires, la poésie, et l’univers pictural de Monet.

On peut le télécharger ou l’acheter en DVD pour 7,99 dollars américains sur le site de l’éditeur.

Joyeux Noël à tous !

Brume hivernale

Chaque matin, l’hiver déploie tous ses charmes, en guise de récompense à ceux qui ont fait l’effort de se lever.

Chaque matin, l’hiver déploie tous ses charmes, en guise de récompense à ceux qui ont fait l’effort de se lever.

La brume monte du fleuve et se répand dans les prés en vapeur aérienne. Des voiles de transparence allègent les masses, effacent les contours. Une poésie silencieuse transfigure les arbres dénudés.

Et voici l’aurore qui succède à l’aube, et qui invente des couleurs de layette dans tout le ciel.

Allée couverte de Dampsmesnil

Saviez-vous que la région de Giverny possède un remarquable mégalithe, une allée couverte, à Dampmesnil ?

Saviez-vous que la région de Giverny possède un remarquable mégalithe, une allée couverte, à Dampmesnil ?

La balade démarre par une grimpette de cinq minutes en sous-bois. Les hommes de la préhistoire sont allés construire leur sépulture au sommet d’une colline qui surplombe la vallée de l’Epte. Quand vous commencez à être essoufflé, ouf, le chemin oblique à gauche et devient plat. Encore quelques pas et vous y êtes.

C’est à peine une clairière. Des blocs de rochers sont alignés en deux rangées parallèles, à moitié enterrés, sur six mètres de long. Une énorme dalle forme un toit. L’ensemble rappelle les dolmens. On voit encore la base de la pierre qui fermait la chambre funéraire, percée d’un trou rond pour le passage d’un homme. Juste à côté de l’entrée, insolite, un visage est gravé dans la pierre.

Cette allée couverte est là depuis 4000 ans. Au néolithique final, des agriculteurs ont vécu dans les environs. Il ne reste plus rien d’eux, de leurs huttes, sauf ce mausolée qu’ils ont bâti pour ensevelir dignement leurs morts. Vous essayez de les imaginer ici-même, tous les hommes du clan en train d’unir leurs forces pour déplacer ces blocs de calcaire de plusieurs tonnes. Vous vous sentez plein d’admiration, quand vous réalisez qu’à la même époque, les pharaons se faisaient bâtir des pyramides. A côté, nos ancêtres étaient des rustauds.

S’il fait beau comme aujourd’hui, ne manquez pas de faire cette promenade autour du 22 décembre. En vous plaçant à l’arrière du mégalithe, votre regard suit la même direction que celui des hommes préhistoriques : ils ont soigneusement orienté l’allée couverte face au coucher du soleil au solstice d’hiver. Enfin, presque. Depuis, l’axe de rotation de la terre s’est incliné d’un chouïa, le soleil se couche un peu plus à l’ouest. Ca donne un peu le vertige, de pouvoir visualiser quatre millénaires.

Si j’ai un conseil à vous donner, ce serait de ne pas oublier que vous vous trouvez dans un sanctuaire, et de vous montrer respectueux de ce monument qui nous arrive tout droit de nos ancêtres des âges farouches.

Il y a quatre ans, j’ai eu la chance d’être en contact via internet avec un chercheur écossais qui travaille sur l’orientation des cairns. Ayant vu la page consacrée à l’allée couverte de Dampsmesnil, il voulait savoir si son orientation était la même que ses homologues écossaises.

J’ai profité d’une éclaircie fin décembre pour foncer sur place, me ruer en haut de la colline et surgir derrière le monument mégalithique deux minutes avant le coucher du soleil. Là, j’ai constaté avec une émotion certaine que le soleil éclairait le fond de l’allée, comme en Ecosse, incroyable !

Les mânes des anciens ont-elles ressenti une profanation ? Toujours est-il que lorsque j’ai voulu reprendre ma voiture, elle était embourbée… Et j’ai eu tout le temps de revenir à plus de recueillement, sur fond sonore de cris de chouettes, en attendant que la dépanneuse arrive à la nuit noire !

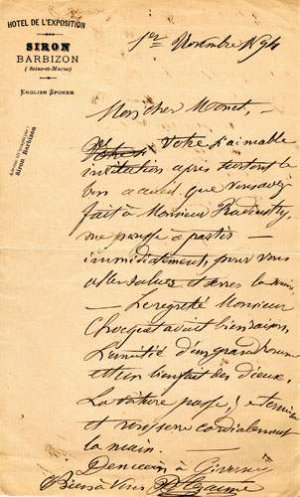

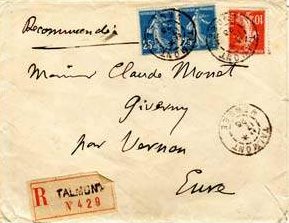

Autographes

On écrivait beaucoup de lettres, avant l’ère du téléphone. Un millier de missives reçues par Monet viennent d’être vendues aux enchères à Paris par Artcurial. Quelle personne possède, aujourd’hui, un millier de lettres manuscrites qu’elle a reçues ?

On écrivait beaucoup de lettres, avant l’ère du téléphone. Un millier de missives reçues par Monet viennent d’être vendues aux enchères à Paris par Artcurial. Quelle personne possède, aujourd’hui, un millier de lettres manuscrites qu’elle a reçues ?

La collection était estimée à 500.000 euros. La vente a explosé cette évaluation, pour atteindre 1,3 millions d’euros !

Presque tous les lots ont trouvé preneurs, certains très âprement disputés. Les musées français (le Musée d’Orsay, le musée Cézanne à Aix-en Provence…) étaient présents. Ils ont effectué 116 préemptions.

Je crois qu’ils n’interviennent pas pendant les enchères, mais qu’ils se manifestent juste après l’adjudication. Ils ont ensuite, me semble-t-il, quinze jours pour se décider, et s’ils se rétractent, l’objet va au dernier enchérisseur. C’est un système qui me paraît très juste pour tout le monde.

J’espère que les crédits suivront et que les musées pourront conserver une bonne quantité de ces précieux courriers. Mais pour tout dire, peu m’importe dans le fond où se trouvent physiquement les lettres. Je comprends qu’on puisse attacher une grande valeur à ce papier sur lequel a glissé la plume d’une personne plus ou moins célèbre, il y a plus de cent ans. C’est très émouvant. Mais le plus intéressant, c’est tout de même le contenu de la correspondance, sa valeur informative.

S’il fallait faire des économies, je serais d’avis qu’il y ait une obligation de prendre une bonne copie de chaque courrier, une transcription, et de mettre ces informations à disposition du public dans les archives des musées. Après, les lettres pourraient vivre leur vie en passant de main en main chez les collectionneurs.

Copier un tableau de Monet

J’ai eu un coup de coeur pour cette magnifique copie du jardin aux Iris, Giverny de Monet, que m’envoie Karin.

J’ai eu un coup de coeur pour cette magnifique copie du jardin aux Iris, Giverny de Monet, que m’envoie Karin.

Karin était attirée par ce tableau, vu dans un livre de jardinage, pour améliorer la souplesse de sa touche, « libérer ses coups de pinceau ».

Après avoir localisé l’oeuvre par internet, elle a écrit à son propriétaire, l’université de Yale, aux Etats-Unis, qui a eu l’amabilité de lui envoyer une bonne copie numérique.

La photo lui a permis de voir le détail des coups de pinceaux. Mais surprise : les couleurs de l’image officielle ne correspondent pas aux autres reproductions qu’on peut en trouver dans les livres ou sur le net. Les tons en sont plus doux, moins contrastés, moins brillants. Il a donc fallu faire un choix, opter pour une gamme de coloris plutôt qu’une autre, sans avoir la possibilité de comparer avec l’original.

« Au fur et à mesure que je travaillais sur mon tableau, mon admiration pour Monet et ses coup de pinceaux cassés ou rompus augmentait« , raconte Karin. Copier une oeuvre permet de percevoir chaque détail d’un tableau et de s’approcher de la technique d’un maître, tout en sachant que celle de Monet est particulièrement difficile à imiter, avec sa touche vibrante.

Karin, qui est d’une extrême modestie, trouve beaucoup de défauts à son tableau, notamment le manque de matière (Monet empâtait souvent les siens), et estime qu’elle a fait une « très pâle copie », certes ressemblante, mais très éloignée de l’original. Soyez gentils, laissez-lui un commentaire pour lui dire ce que vous pensez de son travail.

Qui est Ariane ?

Après avoir été longtemps journaliste dans la presse écrite et à la radio, Ariane est aujourd’hui guide interprète en Normandie.

Elle est aussi présidente de l’association GiVerNet et mère de quatre enfants.

Le LRBA s’expose

Jusqu’à la fin du mois, le musée de Vernon présente une exposition consacrée au LRBA, qui fête ses 60 ans. Le Laboratoire de Recherche Balistique et Aéronautique, c’est l’un des gros employeurs de Vernon, une entreprise de haute technologie qui jouit d’une forte aura, au même titre que Safran, ex Snecma, ex SEP, sa voisine qui fabrique des moteurs de fusées.

Jusqu’à la fin du mois, le musée de Vernon présente une exposition consacrée au LRBA, qui fête ses 60 ans. Le Laboratoire de Recherche Balistique et Aéronautique, c’est l’un des gros employeurs de Vernon, une entreprise de haute technologie qui jouit d’une forte aura, au même titre que Safran, ex Snecma, ex SEP, sa voisine qui fabrique des moteurs de fusées.

Avant-guerre déjà, un certain Edgar Brandt (celui des machines à laver) s’était installé dans la forêt qui domine la ville et testait des missiles sur son terrain de tir.

Après-guerre, le site a accueilli un groupe d’ingénieurs allemands spécialisés dans l’aéronautique. L’aventure spatiale française commençait.

Aujourd’hui, le LRBA fait partie de la Direction Générale de l’Armement. Ses activités restent mystérieuses pour le grand public. J’étais donc ravie de son action de communication, et je suis allée voir cette exposition pleine de curiosité.

Comment dire ? J’ai vu à quoi ressemble un missile. L’expo met en avant la haute technologie qu’il renferme, en passant pudiquement sous silence son potentiel de destruction. J’ai vu des images d’archives de l’INA, des interviews des années 50 qui en disent autant sur l’évolution du journalisme et des médias que sur la conquête spatiale. J’ai vu des photos des premières fusées, celles qui étaient peintes en rouge et blanc comme dans Tintin. Mais je suis sortie frustrée de cette présentation des activités du laboratoire, qui semble conçue par des ingénieurs pour des spécialistes. Il manque quelques phrases cadres, des explications basiques, le rappel de ce qui semble certainement très évident aux professionnels, mais qui va mieux en le disant pour les Candide que nous sommes.

C’est le piège de toutes les expertises. Comment se mettre à la portée de tous, sans ennuyer ceux qui savent déjà, ni ceux qui ne savent pas ? Comment tendre un tabouret à ceux qui en sont au b-a ba d’un sujet, pour leur permettre de gravir la marche qui les sépare des personnes plus averties ? Finalement, ce que je retire de plus précieux de cette exposition, c’est cette interrogation.

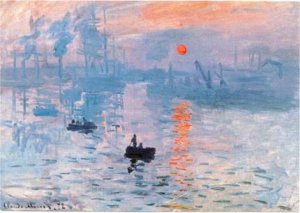

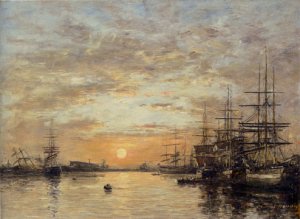

Impression, soleil levant

Impression, soleil levant, Claude Monet, datée 1872, huile sur toile 48×63 cm, musée Marmottan (Paris, France)

Impression, soleil levant, Claude Monet, datée 1872, huile sur toile 48×63 cm, musée Marmottan (Paris, France)

Une oeuvre qui fait date dans l’histoire de la peinture, et qui n’a pourtant demandé à Claude Monet que quelques heures de travail !

Cette toile est présentée pour la première fois au public lors de l’exposition de la « société anonyme des artistes peintres, sculpteurs, graveurs », en 1874. Ce groupe de trente artistes qui pour la plupart ne partagent pas les conceptions conventionnelles du jury du Salon officiel a décidé de monter sa propre exposition dans les salons du photographe Nadar, 35, boulevard des Capucines à Paris.

La toile, de dimensions moyennes (48×63 cm) est datée 72, mais elle a certainement été signée et datée après coup, au moment de sa vente. Selon les auteurs, elle aurait été peinte en 73 ou en 74, peut-être en janvier 1874 lors d’un séjour que l’artiste fait au Havre, la ville où il a passé ses jeunes années.

Monet loge dans un hôtel qui donne sur un bassin de l’avant-port, l’hôtel de l’Amirauté. « Qu’est-il venu faire au Havre ? » s’interroge Marianne Alphant. « Son père et sa tante sont morts, son frère habite Rouen ». Mais il a en tête de refaire des marines. C’est tout naturellement qu’il revient vers des lieux qu’il connaît bien.

La toile a été peinte en une seule séance. On imagine Monet debout au petit matin, fasciné par le spectacle de l’aurore, se saisir de ses tubes et de ses brosses pour jeter sur la toile les couleurs qu’il aperçoit à travers la fenêtre. Peut-être qu’il s’interrompt de temps en temps, et que d’un geste vif il essuie la condensation déposée sur la vitre.

La toile a été peinte en une seule séance. On imagine Monet debout au petit matin, fasciné par le spectacle de l’aurore, se saisir de ses tubes et de ses brosses pour jeter sur la toile les couleurs qu’il aperçoit à travers la fenêtre. Peut-être qu’il s’interrompt de temps en temps, et que d’un geste vif il essuie la condensation déposée sur la vitre.

Les couleurs traduisent cet éclairage éphémère du lever du soleil, quand les nuages, les brumes, les vapeurs diffuses, les reflets de l’eau se chargent d’une luminosité rosée.

Au premier plan, occupant la moitié de la toile, une vaste étendue d’eau bleu-rose, évoquée à grands traits, et mouchetée de petits touches horizontales d’un bleu soutenu, comme autant de vaguelettes. A l’arrière plan, on devine des silhouettes de grues sur des docks, de grands voiliers à quai, de cheminées d’usines.

Trois accents tranchent sur les surfaces douces, quasi aquarellées du paysage : le soleil qui se lève, orange, fortement coloré mais d’une intensité lumineuse moyenne, avec son reflet qui l’accompagne comme une traîne, et les deux bateaux à contre-jour, sihouettes noires en ombres chinoises.

On retrouve ici plusieurs thèmes chers à Monet : l’illustration de l’essor industriel du 19e siècle, la représentation de l’eau, l’inscription de la silhouette humaine dans le paysage.

Mais surtout, le tableau exprime pleinement la recherche essentielle de Monet : le rendu de l’instant, la perception lumineuse de l’atmosphère qui entoure les choses.

On perçoit tout l’aspect révolutionnaire de la peinture de Monet si on la compare avec une scène similaire peinte quelques années plus tard par son maître Eugène Boudin, qui ne passait pourtant pas pour avoir un style rétrograde ! (Le Havre, Bassin de L’Eure, Eugène Boudin, huile sur toile, 1881)

On perçoit tout l’aspect révolutionnaire de la peinture de Monet si on la compare avec une scène similaire peinte quelques années plus tard par son maître Eugène Boudin, qui ne passait pourtant pas pour avoir un style rétrograde ! (Le Havre, Bassin de L’Eure, Eugène Boudin, huile sur toile, 1881)

Plus tard, Claude Monet se souviendra de sa première exposition chez Nadar et fera cette confidence à Maurice Guillemot, journaliste de la Revue illustrée : « Le paysage n’est qu’une impression, et instantanée… J’avais envoyé une chose faite au Havre, de ma fenêtre, du soleil dans la buée et au premier plan quelques mâts de navires pointant… On me demande le titre pour le catalogue, ça ne pouvait pas passer pour une vue du Havre, je répondis : « Mettez Impression ».

Edmond Renoir, qui rédige le catalogue, complète par « soleil levant ». Le titre est donné.

Monet n’est pas le premier à utiliser ce terme d’impression, mais son tableau va le populariser, grâce aux commentaires ironiques du critique d’art du Charivari. Louis Leroy, par raillerie, qualifie d’Impressionniste ce nouveau mouvement pictural. Le nom reste, mais devient un titre de noblesse.

Impression soleil levant va passer de main en main, de façon singulière. Après l’exposition, la pochade est vendue en 1874 au collectionneur Ernest Hoschedé, pour le prix conséquent de 800 francs. Monet ne sait pas encore qu’il aimera bientôt et épousera finalement Alice Hoschedé, la femme d’Ernest.

Quand Hoschedé fait faillite, sa collection est dispersée lors d’une vente. Pour Impression, les enchères ne dépassent pas 210 francs. L’acheteur est de Bellio, qui la revend ensuite à Donop de Monchy, son dernier propriétaire privé. En 1957, Impression, soleil levant est léguée à l’académie des Beaux-Arts et conservée à Marmottan. C’est là qu’elle se fait dérober en 1985 ! Heureusement, on la récupère cinq ans plus tard, et on peut toujours l’admirer dans le musée parisien.

Visite guidée

Il arrive que les visiteurs de Giverny rendent compte de leur voyage sur internet, dans des sites spécialisés, ou encore dans leur blog ou leur journal de bord. Ces comptes-rendus sont précieux par leur sincérité même, différents de ceux que l’on obtient en posant la sempiternelle question, alors, ça vous a plu ?

Il arrive que les visiteurs de Giverny rendent compte de leur voyage sur internet, dans des sites spécialisés, ou encore dans leur blog ou leur journal de bord. Ces comptes-rendus sont précieux par leur sincérité même, différents de ceux que l’on obtient en posant la sempiternelle question, alors, ça vous a plu ?

Sur internet, les avis positifs abondent. Le charme de Giverny agit sur la plupart des visiteurs. Rêves devenus enfin réalité, paradis terrestre…

Ce qui me fascine, c’est de pouvoir, grâce à ces récits, vivre la visite de quelqu’un qui découvre les lieux avec son regard neuf.

On a des surprises quelquefois. Certains, par exemple, n’ont pas trouvé la maison de Monet très intéressante. Je sursaute. La maison de Monet ! Cette merveille, ce temple ! Ce témoignage unique du goût exquis de Monet, ce reflet fidèle de la vie bourgeoise à la campagne il y a cent ans ! Je ne comprends pas. Ou plutôt si, je comprends : ils sont passés à travers les pièces sans vraiment les voir.

Nous avons besoin d’explications pour que notre oeil s’ouvre. Il nous est difficile de percevoir ce que personne ne nous a montré. Et pas seulement montré, mais raconté, mis en scène dans son contexte. Comment apprécier sans comprendre ?

Chers lecteurs, si vous prévoyez de venir visiter Giverny, pensez à préparer soigneusement votre voyage, et pas seulement dans ses aspects pratiques, mais lisez, écoutez, réservez une visite guidée… Votre voyage vous récompensera de vos efforts au centuple, il en sera tellement plus beau.

Marché de Noël

Pour les amateurs de Monet, c’est en hiver qu’il faut voir la cathédrale de Rouen. Monet l’a peinte une trentaine de fois au cours de campagnes de peinture hivernales. Pour retrouver ses éclairages, il faut la lumière pâle des mois les plus froids.

Pour les amateurs de Monet, c’est en hiver qu’il faut voir la cathédrale de Rouen. Monet l’a peinte une trentaine de fois au cours de campagnes de peinture hivernales. Pour retrouver ses éclairages, il faut la lumière pâle des mois les plus froids.

En ce moment, les subtils dégradés de gris de la façade sont réchauffés par la gaité d’un marché de Noël. Dans les arômes de vin chaud, les petits chalets bien alignés proposent des décorations et des idées de cadeaux.

La tradition des marchés de Noël nous vient de l’Est. Elle n’a que quelques années d’existence en Normandie, mais elle paraît bien décidée à s’implanter. Qu’on se laisse tenter ou non par les objets exposés, c’est l’occasion de mettre le nez dehors pendant ces journées froides de décembre, sur fond sonore de chants de Noël. Un avant-goût des fêtes.

Monuments anciens, le passé présent

Comment vivre aujourd’hui dans nos villes avec les monuments du passé ?

Comment vivre aujourd’hui dans nos villes avec les monuments du passé ?

La réponse ne va pas de soi. Elle a été radicalement différente au fil des siècles.

La notion de patrimoine est un concept moderne. Autrefois, quand un monument avait perdu la fonction pour laquelle il avait été bâti, on pouvait en faire une source de matériaux prêts au réemploi, ou l’utiliser à d’autres fins – prison, fabrique, lieu de stockage…

Aujourd’hui, la question de l’importance des vestiges en tant que témoins du passé ne se pose plus. Ils sont nos racines, qui plongent loin dans l’histoire, et nous permettent de savoir d’où nous venons et qui nous sommes.

Mais il nous faut cohabiter avec ces tours, ces remparts, ces châteaux d’un autre âge.

Alors ? Les mettre sous verre, comme des objets précieux, magnifiés par l’éclairage ? N’est-ce pas les vouer à une mise à l’écart, à un rang à part dans le tissu urbain, comme un bibelot sur une étagère, qu’on finit par ne plus voir ? Ou bien les reconsidérer en leur trouvant un usage respectueux de leur valeur ?

A Vernon, c’est cette dernière option qui a été choisie pour la Tour des Archives. Le vieux donjon du château de Philippe-Auguste, vieux de huit siècles, est devenu une sorte de cimaise géante. Et on lève à nouveau les yeux vers lui. Ces dernières années, on l’a vu se parer de drapeaux qui portent haut les couleurs de la Normandie. On l’a vu exposer des oeuvres d’art contemporain de grandes dimensions. Il sert de toile de fond à des spectacles et des feux d’artifices. Sa dernière mise en beauté a eu lieu le week-end dernier, à l’occasion du Téléthon.

Ces dernières années, on l’a vu se parer de drapeaux qui portent haut les couleurs de la Normandie. On l’a vu exposer des oeuvres d’art contemporain de grandes dimensions. Il sert de toile de fond à des spectacles et des feux d’artifices. Sa dernière mise en beauté a eu lieu le week-end dernier, à l’occasion du Téléthon.

Les pompiers ont eu la belle idée de vendre des ampoules, qu’ils sont allés accrocher avec la grande échelle en longues guirlandes pendant depuis le sommet de la tour. L’effet est spectaculaire, et un magnifique symbole d’espoir.

Les petits secrets du Mont Saint-Michel

J’en ai appris de belles sur le Mont Saint-Michel aujourd’hui.

J’en ai appris de belles sur le Mont Saint-Michel aujourd’hui.

Figurez-vous qu’il y a toute une polémique autour du crâne de Saint Aubert. Qu’est-ce que c’est que cette histoire ? Pour la comprendre, il faut revenir à l’origine légendaire du Mont.

Selon la tradition, l’archange Michel (appelé abusivement Saint Michel, mais il semble qu’il ne se vexe pas) s’est dérangé personnellement pour réclamer son monastère.

Il est apparu en songe à l’évêque d’Avranches, Aubert. Avranches, vous savez, c’est la petite ville merveilleusement située sur un promontoire au-dessus de la baie du Mont Saint-Michel.

Donc, Aubert rêve que l’archange lui demande de lui bâtir une église sur le mont Tombe, l’ancien nom du Mont Saint-Michel. Mais au réveil, l’évêque doute : était-ce vraiment un message archangélique, ou un effet de son imagination ? La nuit suivante, Aubert refait le même rêve. Et doute toujours au réveil. Alors, l’archange lui apparaît une troisième fois en songe. Et pour mieux se faire comprendre, il touche Aubert.

La légende raconte que l’évêque a gardé toute sa vie une marque de ce contact. Le doigt de l’archange s’est posé sur sa tempe. Pas sur son front, à l’endroit où l’on se frappe quand on a une riche idée. Plutôt sur le côté, là où on fait toc-toc pour signifier un brin de folie. Ceci a son importance.

Oui, car la précieuse relique de saint Aubert, vénérée depuis le Moyen-Âge, existe toujours. Elle se trouve aujourd’hui à Avranches, où l’on peut voir un crâne très ancien, qui présente un défaut à l’os pariétal. Un trou.

Après qu’on eut longtemps crû qu’il s’agissait de la véritable boîte crânienne de l’évêque véritablement touchée par l’archange, la belle histoire a été fichue par terre au siècle dernier. D’après des analystes qui ont examiné l’ossement, il s’agirait plutôt du crâne d’un homme du néolithique ayant subi une trépanation. Récupération et détournement, en somme…

J’en étais restée à cette thèse un peu triste jusqu’à ce matin. Et puis, alleluia ! Amis du merveilleux, réjouissez-vous ! Aux dernières nouvelles, le crâne date réellement de la période de saint Aubert, et il présente des traces de kyste plutôt que de trépanation.

Le 21e siècle sera religieux ou ne sera pas.

Le musée d’Evreux

Le musée d’Evreux est logé dans l’ancien évêché de la ville, juste derrière la cathédrale.

Le musée d’Evreux est logé dans l’ancien évêché de la ville, juste derrière la cathédrale.

Le palais épiscopal date de 1499, en pleine Renaissance. Sa façade arrière, assez austère, avait une fonction défensive, tandis que la façade côté cour présente un décor plus recherché, avec sa tour hexagonale et ses hautes lucarnes.

Le musée abrite des collections de beaux-arts, d’antiquités et au sous-sol une section archéologique principalement gallo-romaine.

Correspondance d’artiste

C’est un véritable trésor : plus de mille lettres, adressées à Monet entre 1879 et 1925 vont être dispersées dans une vente aux enchères après-demain. La vente aura lieu aux Champs Elysées à Paris, elle est organisée par Artcurial. Jusqu’à demain soir, on peut voir cette fabuleuse collection d’autographes à l’hôtel Dassault.

C’est un véritable trésor : plus de mille lettres, adressées à Monet entre 1879 et 1925 vont être dispersées dans une vente aux enchères après-demain. La vente aura lieu aux Champs Elysées à Paris, elle est organisée par Artcurial. Jusqu’à demain soir, on peut voir cette fabuleuse collection d’autographes à l’hôtel Dassault.

C’est comme si on lisait par dessus l’épaule de Monet.

Beaucoup de ses amis sont là : les critiques Geoffroy (260 lettres) et Mirbeau (145 lettres), les peintres impressionnistes Caillebotte, Cézanne, Renoir, Manet, Morisot, Sisley, Degas.

On retrouve aussi des amateurs, des médecins, des écrivains tels que Maupassant ou Guitry.

Mais le plus émouvant peut-être, c’est l’extraordinaire soutien que manifeste le marchand de Monet, Paul Durand-Ruel (250 lettres). Inlassablement, il l’encourage au travail, lui envoie de l’argent, sauf quand il n’a plus rien lui-même. « Je suis absolument sans argent comme vous. Je vous envoie donc ce soir seulement 50 Francs pour partager avec vous ce qui me reste. »

Voilà qui tombe mal : Monet est en train de s’installer à Giverny. Les lettres signées de Monet à son marchand sont absentes, mais elles sont publiées depuis longtemps. C’est donc un dialogue en filigrane que l’on entend. Année après année, Durand-Ruel croit en Monet envers et contre tout, avec une détermination admirable.

Giverny hors saison

A quoi ressemble Giverny hors saison, quand les musées sont fermés pour cinq mois ?

A quoi ressemble Giverny hors saison, quand les musées sont fermés pour cinq mois ?

Certaines stations balnéaires paraissent mornes en hiver. Rien de tel ici. Quelque chose a changé, oui, mais à peine.

Le grand parking de la Prairie est vide, barrières closes. Ses touffes de graminées continuent de briller dans le soleil, à contre-jour. En face, le parking sous les pommiers accueille quelques voitures du personnel des musées, où le travail continue même en l’absence du public.

Rue Claude Monet, les galeries de peintures ont tiré leur rideau. Le restaurant de la fondation Monet, si joli en saison au milieu des fleurs, est fermé. Personne au Terra Café.

Les rues sont désertes, aussi normalement désertes que dans n’importe quel village des alentours.

A y regarder de près, on sent comme une tension qui se relâche : on est entre soi de nouveau. On a fini d’être observé, photographié. On peut laisser les portails ouverts, on s’autorise un brin de décontraction.

Le village se repose en coulisse et savoure cette détente. Mais l’entracte est long. En avril, les premiers touristes seront aussi attendus que le retour des beaux jours.

Porte de jardin

Avez-vous remarqué que les portes attirent beaucoup de photographes ? Il y en a même des sites entiers sur le web. De porte en porte à travers le monde, on voit défiler l’incroyable diversité du génie humain.

Avez-vous remarqué que les portes attirent beaucoup de photographes ? Il y en a même des sites entiers sur le web. De porte en porte à travers le monde, on voit défiler l’incroyable diversité du génie humain.

Dans la vraie vie, on en voit de charmantes en passant dans les ruelles qui donnent sur le côté jardin des maisons. Dans la région, les murs qui ceignent les propriétés y sont percés de portes dérobées, rustiques et sans prétention.

Qu’est-ce qui fait l’essence du charme ? Sur cette porte-ci, est-ce la grenouille qui sert de heurtoir, le numéro un peu de travers ? Si on les enlève mentalement, la porte garde son attrait.

Alors ? Les planches patinées dont la peinture s’écaille, la fente pour glisser le journal, la vieille poignée de fer ? Ou bien la découpe en dents de scie du haut, pour freiner les velléités de maraude ? Ou encore les dimensions réduites, et cette façon de se glisser entre les murs de briques ? La glycine et le lierre, qui annoncent comme des enseignes le jardin de l’autre côté ?

Aucun de ces éléments ne fait le charme à lui tout seul. Aucun ne semble avoir été longuement réfléchi pour créer un effet. Ils sont le fruit d’une intention qui n’était pas décorative.

La réponse s’impose d’elle-même : c’est une cohérence entre des traits faits pour s’entendre qui crée l’harmonie et qui fait qu’on s’arrête pour prendre une photo.

Le jardin blanc en hiver

Le jardin blanc du musée d’art américain de Giverny fait peau neuve pour la prochaine saison.

Le jardin blanc du musée d’art américain de Giverny fait peau neuve pour la prochaine saison.

Nous l’avions visité au printemps et à l’automne. Le voici tel qu’il se présente après la fermeture du musée pour l’hiver.

Il est prêt à affronter le gel et la neige.

Il ne reste plus grand chose en surface, quelques touffes de vivaces rabattues et des iris taillés court.

Mais sous la terre, le jardin regorge d’invisibles promesses de racines, de rhizomes et de bulbes.

Le printemps les tiendra.

Le monsieur qui habite dans l’arbre

Il a un petit oeil rond, un gros nez, une bouche bienveillante et des bajoues.

Il a un petit oeil rond, un gros nez, une bouche bienveillante et des bajoues.

C’est le monsieur qui habite dans l’arbre, à côté du cimetière de Vernon.

Le tilleul a peut-être une centaine d’années, son habitant guère moins.

Son grand âge lui donne une certaine distance par rapport aux choses de ce monde.

Peut-être que s’il voyageait en Afrique, le monsieur qui habite dans l’arbre se réincarnerait en baobab. Sous ses frondaisons se tiendraient les palabres, qu’il inspirerait de sa grande sagesse.

Coucher de soleil

Au milieu des vastes terres agricoles du Vexin, la Seine a creusé un sillon plus profond que les autres. Au fil des méandres, les bords de la vallée se rapprochent ou s’éloignent, toujours distants de plusieurs kilomètres. Les villes et les bourgs sont venus s’installer sur les bords du fleuve, qui a entraîné l’essor du commerce, de l’artisanat et de l’industrie. Sur le plateau, on trouve les villages à vocation agricole, plantés au milieu des champs à moins d’une heure de marche les uns des autres.

Au milieu des vastes terres agricoles du Vexin, la Seine a creusé un sillon plus profond que les autres. Au fil des méandres, les bords de la vallée se rapprochent ou s’éloignent, toujours distants de plusieurs kilomètres. Les villes et les bourgs sont venus s’installer sur les bords du fleuve, qui a entraîné l’essor du commerce, de l’artisanat et de l’industrie. Sur le plateau, on trouve les villages à vocation agricole, plantés au milieu des champs à moins d’une heure de marche les uns des autres.

De Giverny, on aperçoit l’autre rive, beaucoup plus raide, orientée plein nord et couverte d’arbres. Elle s’étire en une longue bande sombre qui figure souvent à l’arrière-plan des tableaux de Monet.

A force d’être toujours borné par un horizon assez proche, on aspire parfois aux grandes étendues. Il suffit alors de quitter le fond de la vallée et de grimper sur le plateau. Le meilleur moment, c’est le coucher du soleil.

Je m’arrête sur une petite route de campagne au milieu des cultures et je laisse mon regard filer jusqu’au bout de cette mer de champs. Comme à la plage, on croit voir la courbe imperceptible de la Terre, ce qui permet de se remémorer sa taille, gigantesque mais finie.

Peu à peu, au-dessus de ces immensités, le ciel s’embrase.

Le lever du soleil joue un air de flûte, c’est Au Matin de Peer Gynt. Le coucher du soleil éclate dans les trompettes d’Aïda.

Le ciel invente des camaïeux de roses et d’oranges, tendus sur un dégradé de bleus. Spectacle grandiose qu’il se joue pour lui-même, indifférent à la présence ou non de spectateurs.

La lumière évolue insensiblement, en intensité et en couleurs. Le film est un court métrage, d’une vingtaine de minutes peut-être. Et puis, brusquement, cela s’éteint.

Quand Monet est-il mort ?

Claude Monet est décédé le 5 décembre 1926, il y a exactement 80 ans.

Claude Monet est décédé le 5 décembre 1926, il y a exactement 80 ans.

La plaque qui est apposée sur sa tombe de marbre blanc, à Giverny, témoigne de l’affection que lui portaient non seulement ses proches, mais ses contemporains.

Monet est mort à un âge avancé : 86 ans, après une vie toute entière consacrée à la peinture.

Ses derniers instants ont été réconfortés par l’affection de sa belle-fille Blanche et de son grand ami Georges Clemenceau, qui a recueilli ses dernières paroles : « Souffrez-vous ? » demande Clemenceau. « Non », répond Monet d’une voix faible, et il s’éteint quelques instants plus tard, dans sa chambre de sa maison de Giverny, où il a vécu 43 ans.

Il est décédé d’une affection pulmonaire incurable, « une lésion et un engorgement à la base du poumon gauche » décelés à la radiographie par son médecin, Jean Rebière. On peut penser qu’il s’agit d’un cancer du poumon dû à sa tabagie.

Claude Monet a été enterré le 8 décembre 1926 près de l’église de Giverny. Il y repose toujours, bien qu’il ait été question un temps de transférer sa dépouille au Panthéon.

Remplage

Dans les églises gothiques, les grandes fenêtres sont divisées par des remplages de pierre. Ces fines lignes dessinent des ajours à l’intérieur desquels prennent place les vitraux.

Dans les églises gothiques, les grandes fenêtres sont divisées par des remplages de pierre. Ces fines lignes dessinent des ajours à l’intérieur desquels prennent place les vitraux.

Des meneaux découpent le bas de la fenêtre en longues lancettes terminées en ogives. Elles sont surmontées d’un réseau plus travaillé.

Voici le réseau flamboyant d’une fenêtre basse de la collégiale de Vernon. Les quatres lancettes se terminent en ogives trilobées. Au-dessus, le réseau se divise en formes courbes et symétriques évoquant des flammes.

On distingue la barlotière dans le bas de la photo, en haut de la partie rectiligne des lancettes. Cette pièce métallique sertie dans la maçonnerie sert à fixer les panneaux des vitraux et à renforcer la solidité du vitrail.

Pour ceux que le sujet passionne, voici un site pour tout savoir sur le travail du vitrail.

GiVerNet a dix ans

On ne lèvera pas nos verres, on ne soufflera pas les bougies, mais c’est une date que je voulais partager avec vous, les internautes : l’association GiVerNet a dix ans. Le 3 décembre 1996, ses statuts étaient déposés à la préfecture de l’Eure.

On ne lèvera pas nos verres, on ne soufflera pas les bougies, mais c’est une date que je voulais partager avec vous, les internautes : l’association GiVerNet a dix ans. Le 3 décembre 1996, ses statuts étaient déposés à la préfecture de l’Eure.

Ce n’était guère plus qu’une idée alors qui avait germé dans nos têtes, une idée généreuse comme il y en a tant sur la toile : faire connaître la région de Giverny et Vernon par l’internet, en donnant la parole à ceux qui y vivent.

Nous ne savions pas que nous étions en train de nous embarquer pour une aventure au long cours. Nous avons construit une caravelle avec trois allumettes.

La création de l’association était l’aboutissement de six mois de travail, autour de la conception d’un embryon de site, nommé giverny.org. Nous y avons mis tout ce que nous aimions dans la région, la maison et les jardins de Monet, les peintres, les moulins, les châteaux, les musées, les sites archéologiques, et tout ce qui nous a paru utile pour les visiteurs, moyens de transport, restaurants, hôtels, gîtes, chambres d’hôtes…

Internet balbutiait en France, il fallait expliquer le web et l’e-mail. Mais internet intriguait. Nous avons rapidement été vingt, trente, cinquante dans l’association.

Le vrai succès de Givernet, ce sont les internautes qui l’ont fait, en venant nombreux, très vite. Au cours de la seule année 2006, vous aurez été un million à surfer sur giverny.org.

Le succès crée des obligations, infléchit des carrières professionnelles. C’est une aventure enthousiasmante, un défi quotidien qui demande technicité, créativité et vista. Il entraîne un bouillonnement de projets, capable de nous occuper quelques décennies encore…

Mais l’aspect le plus exaltant de cette aventure, c’est l’ouverture qu’elle donne sur le monde. C’est ce sentiment d’ouvrir virtuellement nos bras et d’y accueillir la terre entière. L’encouragement des milliers d’internautes qui ont écrit des messages chaleureux dans le livre d’or du site. Autour de nous, le soutien de tant de bonnes volontés, à commencer par la ville de Vernon.

Pour ces dix ans de partage, à tous, merci.

Tondo

21 décembre 2006 / Leave a comment

La vision paysagiste a progressivement disparu, en même temps que la représentation des berges ou de branches. Monet se laisse hypnotiser par l’eau, les arbres et les nuages qui s’y reflètent, les fleurs qui flottent.

C’est ainsi qu’il lui vient un jour l’envie d’essayer un format circulaire, qu’on appelle un tondo. Inscrit dans une forme ronde, le bassin y devient une sorte d’évocation d’un monde clos, d’un univers sans limite.

Vernon partage avec Saint-Etienne et Houston le privilège de posséder un de ces rares tondos.

La photo ne rend pas souvent justice aux Monet, et la reproduction ci-contre ne donne qu’une pâle idée de la délicatesse exquise des coloris de celui, sobrement intitulé Nymphéas, qui se trouve au musée A.G. Poulain à Vernon. D’assez grande taille (90 cm de diamètre) il permet effectivement au regard de se perdre dans les mirages de l’étang.

C’est Monet lui-même qui en a fait don à la ville, un an avant sa mort, en 1925.

Auparavant, le tableau a été prêté pendant trois ans à la manufacture des Gobelins, à Paris, pour qu’il en soit fait une tapisserie. Le directeur de la célèbre manufacture n’était alors autre que Gustave Geffroy, critique d’art et ami de longue date de Monet.

Dans la correspondance vendue aux enchères la semaine dernière, plusieurs lettres de Geffroy évoquent ce projet. En 1906, il explique qu’il a accepté la direction des Gobelins pour de multiples raisons, notamment l’envie de faire exécuter un Monet en tapisserie. L’idée viendrait de Monet lui-même :

En 1907, Geffroy relance Monet :

« Ne dites pas non » se réfère à l’éloge, non au projet lui-même. En 1908, celui-ci connaît quelques retards, mais un an plus tard, Monet envoie plusieurs toiles, dont le tondo que Geffroy trouve « admirable d’atmosphère molle et bleue d’un jour d’été ». Il le fera interpréter en Savonnerie, comme deux autres oeuvres de Monet.

La ville de Vernon a choisi cette année ce joyau des collections du musée municipal pour illustrer sa carte de voeux. Est-ce un hasard ? Le format de la carte découpée est le même que celui suggéré par Geffroy à Monet dans une lettre où, dessin à l’appui, il lui explique comment il pourrait faire monter la tapisserie « en écran ».