Home » 2007 (Page 6)

Yearly Archives: 2007

Bureau de poste

Comment décoreriez-vous un bureau de poste, si cette tâche vous incombait ? Celui de Louviers, reconstruit après la guerre, est orné d’un bas-relief tout en hauteur, placé dans l’angle du bâtiment.

Comment décoreriez-vous un bureau de poste, si cette tâche vous incombait ? Celui de Louviers, reconstruit après la guerre, est orné d’un bas-relief tout en hauteur, placé dans l’angle du bâtiment.

C’est l’ancien conseiller municipal R. Delamarre qui l’a exécuté en 1954. Il représente Iris, messagère des déesses de l’Olympe en compagnie de quelques oiseaux qui évoquent peut-être les pigeons voyageurs.

Au-dessous, des cavaliers et des voitures à cheval figurent les relais de poste de l’Ancien Régime.

Tout en bas une noble dame, la plume à la main, termine un courrier. La citation qui l’accompagne aide à l’identifier :

Je m’en vais vous mander la chose la plus étonnante, la plus surprenante, la plus merveilleuse, la plus miraculeuse, la plus triomphante, la plus…

Ce sont les premiers mots d’une savoureuse lettre de la marquise de Sévigné où elle raconte la mésalliance de Mademoiselle, cousine du roi.

Dans les villes de l’Eure bombardées pendant la deuxième guerre mondiale, la reconstruction s’est faite selon une charte que l’on a volontiers qualifiée de régionaliste, par opposition à l’option moderniste adoptée au Havre, par exemple, où dominent les grands ensembles.

Dans l’Eure les urbanistes de l’après-guerre ont voulu conserver le caractère des petites villes en imposant un nombre limité d’étages, des toits en pente couverts de tuiles ou d’ardoises, et en recommandant d’utiliser la brique pour souligner les chaînages des façades.

On commence tout juste à s’intéresser à cette architecture de la Reconstruction. Si elle n’est pas dépourvue de raideur, elle présente toutefois des réalisations harmonieuses dans le droit fil du style Art Déco qui prévalait quelques années plus tôt.

Un nouvel emploi pour sarco

En visitant le beau jardin public ancien de Louviers, je suis restée stupéfaite devant ce spectacle. Vous avez reconnu ce qui sert de pot de fleurs ?

En visitant le beau jardin public ancien de Louviers, je suis restée stupéfaite devant ce spectacle. Vous avez reconnu ce qui sert de pot de fleurs ?

J’essaie de me convaincre que les jardiniers ou les édiles ont eu raison. Allons, un peu de terre et d’eau ne risque pas d’abîmer ce sarcophage mérovingien. Quelle plus belle image que de voir naître, de nos cendres, des fleurs ?

J’essaie, mais il y a dans la désinvolture du remploi du cercueil quelque chose qui me choque. Cette façon de poser le couvercle à cheval sur le côté comme une boîte de chocolats. Regardez donc ce qu’il y a à l’intérieur, surprise !

Voilà, c’est un objet qui a treize siècles environ, et qui encombre notre époque. Que faire des témoignages du passé quand ils ne sont pas dans les musées ?

Que vaut-il mieux, laisser ce sarcophage comme échoué dans un coin de parc, ou le détourner en le fleurissant, oublier sa vocation première pour lui attribuer une fonction purement décorative ?

Toujours cette lancinante question du patrimoine. Comment vivre aujourd’hui entourés de ce que nous ont légué les siècles passés ?

Jardin de peintre

Ce qui rend les jardins de Giverny uniques, c’est d’être l’oeuvre d’un peintre. Monet avait la passion du jardinage autant que celle de la peinture. Il était très fier de son jardin qu’il considérait comme son plus beau chef-d’oeuvre, un tableau vivant créé à même la nature.

Ce qui rend les jardins de Giverny uniques, c’est d’être l’oeuvre d’un peintre. Monet avait la passion du jardinage autant que celle de la peinture. Il était très fier de son jardin qu’il considérait comme son plus beau chef-d’oeuvre, un tableau vivant créé à même la nature.

C’est en ce moment qu’on s’en rend le mieux compte : Monet utilisait les fleurs comme des touches de couleur, telles des coups de brosse sur la toile.

Ce grand coloriste prévoyait à l’avance les mélanges de couleurs qui sortiraient de ses semis. De la profusion de fleurs de teintes voisines naît une vibration colorée, la même que celle qui émane de ses toiles impressionnistes.

Limace

Je fais beaucoup de progrès en anglais ces temps-ci. Par exemple, j’ai appris à dire une limace : a slug.

Je fais beaucoup de progrès en anglais ces temps-ci. Par exemple, j’ai appris à dire une limace : a slug.

Ca se prononce sleug, et rien que de le dire on fait déjà une grimace de dégoût.

Je trouve ça injuste pour ces pauvres limaces. Elles n’ont pas choisi d’avoir à se traîner pour avancer, de devoir produire pour ce faire toute cette bave qui nous répugne. Elles n’ont pas choisi d’avoir un régime alimentaire qui nous les fait détester. Slug.

Bien sûr, je suis comme tout le monde, les limaces me dégoûtent de façon irrationnelle. Pourtant il y en a de jolies en livrée tigrée, d’autres d’un roux qui n’a rien à envier à celui des écureuils. Elles aiment la pluie, elles sont humbles et voraces. Ca rime avec limace, tous les jardiniers en savent quelque chose.

A l’opposé nous avons une affection guère plus justifiée pour d’autres petites bêtes aux noms charmants : les coccinelles, les libellules, les hirondelles. Pourtant je suis sûre que si on allait y voir de près… Vous trouvez ça ragoûtant, vous, de se nourrir de pucerons ou de moustiques ?

Il n’y a pas plus goulu que les hirondelles en matière de mouches en tout genre. Les hirondelles, les grandes nettoyeuses du ciel : en anglais une hirondelle se dit a swallow, le même mot que le verbe avaler.

Oxalis

D’où viennent les idées ? Qu’est-ce qui fait que d’un seul coup, on se tape le front en se disant « mais c’est bien sûr ! » ?

D’où viennent les idées ? Qu’est-ce qui fait que d’un seul coup, on se tape le front en se disant « mais c’est bien sûr ! » ?

Au printemps dernier, des amis irlandais m’ont offert une oxalis dans un joli panier en terre cuite. Je n’en avais jamais vu de semblable et j’ai été étonnée et ravie de leur choix si original : c’est une variété à feuilles pourpres qui produit des fleurs bleu pâle.

Comme toutes les oxalis, les feuilles se replient autour de la tige et en leur milieu, ce qui leur donne l’air de pliages habiles, à la façon des origamis japonais.

Voilà des mois que cette oxalis est sur l’appui de la fenêtre, et ce matin je viens d’avoir une illumination. Si nos amis irlandais ont été séduits par cette plante en particulier chez le fleuriste, c’est parce qu’elle devait leur rappeler le trèfle, le fameux trèfle irlandais !

Saint-Patrick qui a évangélisé l’Irlande avait l’habitude d’expliquer la sainte Trinité en montrant un trèfle. Cette feuille est devenue l’emblème national, et il est de bon ton à la Saint-Patrick d’en porter un à la boutonnière.

J’imagine que si mes amis étaient Ecossais, ils auraient privilégié des fleurs en forme de chardons, tandis que des Anglais auraient été attirés par des roses. Nous aurons sous peu l’occasion de réviser ce langage des fleurs un peu particulier, coupe du monde oblige.

En attendant, je bichonne mon oxalis, promue au rang de symbole irlandais. Il s’en trouve aussi dans le jardin de Monet, du côté de la cuisine et de l’enclos aux dindons, où j’ai pris cette photo. Elles forment un joli parterre à l’ombre. L’oxalis aime bien la fraîcheur. Cette année, elle est servie.

Giverny en été

Tout comme les visiteuses qui se promènent dans ses allées, le jardin de Monet à Giverny a mis sa robe d’été.

Tout comme les visiteuses qui se promènent dans ses allées, le jardin de Monet à Giverny a mis sa robe d’été.

Les fleurs de printemps ont quelque chose de fragile et de frêle. Celles d’été d’apparence plus robuste s’étalent dans une luxuriance et une explosion de couleurs, où les camaïeux de jaunes répondent aux dégradés de violets.

C’est beau, les fleurs d’été. Dans les massifs les couronnes de pétales disposés autour d’un coeur règnent en maître, des zinnias aux hélianthus et aux rudbéckias, en passant par les reines-marguerites, les oeillets d’Inde et les cosmos. Elles alternent avec les fleurs qui s’ouvrent comme de petites bouches, les sauges, les verveines ou les balsamines.

Regarder attentivement une plate-bande givernoise est une leçon de biodiversité. Les jardiniers mêlent tellement de variétés différentes qu’on a tout loisir de s’émerveiller devant l’inventivité de la nature.

Les massifs qui ne dépassaient pas la hauteur du genou au printemps s’étalent maintenant juste sous les yeux. Dans la grande allée, les fleurs se balancent bien au-dessus des têtes, à plus de deux mètres de hauteur. C’est le moment de jouer à cache-cache dans les allées, masqué par les masses de feuillages et de fleurs.

Effet d’abyme

Les drapeaux et autres oriflammes ont un effet déco immédiat dans une ville. C’est facile et ça ne coûte pas cher pour beaucoup d’effet, avec ces étoffes colorées qui claquent au vent.

Les drapeaux et autres oriflammes ont un effet déco immédiat dans une ville. C’est facile et ça ne coûte pas cher pour beaucoup d’effet, avec ces étoffes colorées qui claquent au vent.

Il y a quelques années, la ville de Vernon s’en est avisée, et a décidé de mettre en place des hampes à drapeaux au sommet de la Tour des Archives.

C’est très pratique pour les automobilistes qui traversent le pont sur la Seine : ils voient tout de suite de quel côté le vent souffle, aussi bien qu’avec une manche à air.

Bref ! La question s’est donc posée de savoir quels drapeaux on allait installer en haut de la tour. Vous pouvez voir vous-même quelle configuration a été retenue : l’Europe, la France, la Normandie. L’idée était de situer Vernon dans la hiérarchie des territoires administratifs, qui s’emboîtent comme des poupées russes.

Mais alors, me diront ceux qui suivent, pourquoi n’y a-t-il pas de drapeau de Vernon ?

Ce n’est pas parce qu’il n’existe pas. On aurait pu mettre, au choix, les armes de la ville qui remontent au 13e siècle, ou le logo nettement plus récent.

Non, la réponse est dans la photo. Regardez bien le drapeau français sur l’agrandissement. Vous le voyez ? Il s’effrange. Ca souffle fort, là-haut. Les drapeaux ne résistent pas très longtemps.

Si la ville ne s’est pas représentée au même titre que la Région, l’Etat ou l’Union, c’est une question de budget. Les drapeaux de la Normandie, de la France et de l’Union européenne se trouvent tout faits à des prix abordables ; mais la ville aurait dû faire faire spécialement le sien, ce qui revient plus cher.

La mise en abyme à la cime de la tour reste incomplète, mais personne n’y prête attention. Quand le vent souffle, il est prudent de prendre plutôt garde à son chapeau. Il pourrait tomber.

Sarcophage

Il n'y paraît pas, mais voici un objet précieux. C'est un sarcophage

Il n'y paraît pas, mais voici un objet précieux. C'est un sarcophage mérovingien gallo-romain (voir commentaires). Précieux pour la connaissance de l'histoire normande, s'entend. Car il reste bien peu de renseignements sur cette période du haut Moyen Age qui va du 6e au 8e siècle, quand régnait la dynastie de Mérovée. Les Vikings ont saccagé toutes les archives des monastères lorsqu'ils ont envahi la Normandie, entre la mort de Charlemagne et le traité de Saint-Clair sur Epte en 911.

Tout porte à croire que cela n'allait pas fort en Normandie à cette période. Dans l'Eure, on a retrouvé des cimetières mérovingiens surtout le long des cours d'eau et sur le plateau du Vexin. Des secteurs entiers, cultivés à l'époque gallo-romaine, semblent vides de peuplement au temps des Francs. Les historiens émettent l'hypothèse qu'ils sont retournés à l'état de friche et de forêt, une hypothèse corroborée par une autre donnée : dans ces zones vides d'habitat mérovingien, les noms de lieux d'origine scandinave sont nombreux. Cela laisse penser qu'ils ont été défrichés à nouveau quand les Vikings se sont installés en Normandie.

Ce sarcophage mérovingien découvert à Vernon se trouve maintenant dans un petit square au bord de la Seine, à l'arrière de l'église. Il a été taillé dans un même bloc de pierre et doit être fort lourd.

Son absence de décor donne peu d'indications, et pourtant, la pierre raconte toujours quelque chose. En l'examinant de près, on reconnaît dans le calcaire les morceaux de silex caractéristiques de la pierre de Vernon. Ce petit détail m'a touchée comme un lien entre les Vernonnais d'il y a 1500 ans et ceux d'aujourd'hui, aux prises avec le même matériau local.

Ceux qui nous ont précédés en ces lieux il y a quinze siècles ont eu le projet d'enterrer dignement l'un des leurs. Ils ont extrait les monolithes d'une carrière située sur la rive opposée, les ont creusés, ils leur ont fait traverser le fleuve pour venir inhumer le corps à l'intérieur de la cité, tout près d'une église aujourd'hui disparue.

Fenêtre de jardin

Sommes-nous dedans ou dehors ? Inutile de mettre des carreaux à la fenêtre… Au Jardin Plume, ce drôle de mur marque la limite entre le potager et le verger. Le rosier grimpant qui le recouvre donne l’illusion d’un toit, et le banc placé devant renforce cette impression d’être face à un bout de maison.

Sommes-nous dedans ou dehors ? Inutile de mettre des carreaux à la fenêtre… Au Jardin Plume, ce drôle de mur marque la limite entre le potager et le verger. Le rosier grimpant qui le recouvre donne l’illusion d’un toit, et le banc placé devant renforce cette impression d’être face à un bout de maison.

Comme le peintre, l’art du paysagiste est d’apprivoiser l’oeil, de lui donner des lignes où s’appuyer, des points d’entrée pour s’approprier ce qui s’offre à la vue. La fenêtre attire le regard comme un aimant. Au jardin comme au mur, nous aimons bien que le paysage soit serti dans un cadre.

Instinct grégaire

Avez-vous remarqué que les vaches aiment se tourner toutes dans le même sens pour brouter ? On dirait qu’elles obéissent à l’une de ces grandes lois mathématiques qui régissent l’univers :

Avez-vous remarqué que les vaches aiment se tourner toutes dans le même sens pour brouter ? On dirait qu’elles obéissent à l’une de ces grandes lois mathématiques qui régissent l’univers :

Soit un ensemble nommé troupeau constitué d’un nombre n de bovins, n étant supérieur à 1. Démontrez que ces bovins sont des bipoints orientés tous dans le même sens. En déduire que cette prairie est un champ vectoriel.

L’instinct grégaire est sans doute cette loi. Mettez-vous cinq minutes dans la tête d’une vache. Ca y est ? Vous êtes un placide ruminant ? Alors vous comprenez : quand vous vous trouvez au milieu d’un pré, avec toute cette herbe qui s’offre à vous de tous les côtés, cela vous inquiète de devoir choisir où aller brouter. C’est si apaisant de mettre une partie de son cerveau en sommeil et de suivre tranquillement quelqu’un qui décide à votre place. Certaines vaches sont des meneuses, et cela arrange la plupart des autres.

Et les humains ? Et nous Français, réputés si frondeurs, avons-nous ou non l’instinct grégaire ?

Nous aurons le temps d’y repenser la prochaine fois que nous serons pris dans un bouchon sur la route des vacances, les capots tous orientés dans le même sens.

Jardin Plume

Le nom est déjà toute une promesse de légèreté duveteuse. A une cinquantaine de kilomètres de Giverny en direction de Rouen, le Jardin Plume fête ses dix ans, un laps de temps qui lui a permis de s’en faire un, de nom, des deux côtés de la Manche et jusqu’au Japon. Et pourtant, il a encore tout un charme champêtre qui donne au visiteur l’impression d’avoir le privilège de le découvrir, au bout de son chemin de terre. On se gare face au champ de maïs, on pousse un portillon dans la haie, et on traverse le miroir. Tout devient soudainement léger, coloré, harmonieux.

Le nom est déjà toute une promesse de légèreté duveteuse. A une cinquantaine de kilomètres de Giverny en direction de Rouen, le Jardin Plume fête ses dix ans, un laps de temps qui lui a permis de s’en faire un, de nom, des deux côtés de la Manche et jusqu’au Japon. Et pourtant, il a encore tout un charme champêtre qui donne au visiteur l’impression d’avoir le privilège de le découvrir, au bout de son chemin de terre. On se gare face au champ de maïs, on pousse un portillon dans la haie, et on traverse le miroir. Tout devient soudainement léger, coloré, harmonieux.

Plusieurs espaces à thèmes se succèdent, jardins des saisons, verger, potager fleuri, et jardin plume en tant que tel, un délicat et savant mélange de graminées de tous poils et de fleurs aux couleurs éclatantes…

Ses créateurs sont aussi pépiniéristes, une façon de faire partager leur passion pour les merveilleuses graminées qui enchantent leur domaine.

En ce moment, le jardin d’été est en pleine gloire, avec ses hautes haies de buis parfaitement taillées qui contiennent l’exubérance des fleurs estivales aux teintes de feu.

Mais c’est le jardin plume qui m’a le plus retenue. Dans les allées au gazon aussi fin qu’un green, c’était un délice de marcher pieds nus. Il soufflait une petite brise qui faisait onduler les herbes comme des vagues, et ces masses mousseuses brillaient dans le soleil en tissus précieux, évoquant des sensations tactiles de frôlements et de caresses.

Le souffle de la terre

Enfin un vrai temps d’été… Il a fait si chaud hier que le crépuscule était tentant pour la balade. Je me suis aventurée dans la colline à la recherche d’un point de vue, dans l’espoir de faire une jolie photo de la ville dorée par le soleil couchant.

Enfin un vrai temps d’été… Il a fait si chaud hier que le crépuscule était tentant pour la balade. Je me suis aventurée dans la colline à la recherche d’un point de vue, dans l’espoir de faire une jolie photo de la ville dorée par le soleil couchant.

Le chemin, assez large, grimpe sec, puis sinue au flanc de la colline comme un balcon. Il desservait autrefois les carrières de pierre.

Même sous les arbres, l’air restait d’une grande douceur, sûrement plus de 25 degrés. Hélas, pas l’ombre d’une trouée. Partout des arbres bouchaient la vue. La déception me poussait à aller de plus en plus loin, bien que le soleil fût couché. Et soudain, l’air est devenu glacial. L’effet rappelait ce que l’on ressent à la mer quand on est pris dans un courant froid. Un froid brusque et intense tout à fait angoissant.

Il suffisait de regarder du côté de la colline pour comprendre d’où venait ce courant d’air. Une entrée de carrière s’ouvrait à une vingtaine de mètres comme une bouche sombre. C’était l’haleine de la colline, fraîche comme une cave, rendue sensible par la température extérieure élevée.

Bizarrement, comprendre n’a pas suffi à me rassurer. C’est une chose étonnante que la peur. Il n’y avait aucun danger, mais le souffle venu des profondeurs de la terre un soir d’été donnait un intense sentiment de malaise. Le froid de la tombe, peut-être.

Le poids des ans

Les maisons anciennes en colombage tiennent par habitude, dit-on, même quand les bois ont vieilli, qu’ils ont souffert de l’eau et ne sont plus aussi résistants qu’ils l’étaient à la construction.

Les maisons anciennes en colombage tiennent par habitude, dit-on, même quand les bois ont vieilli, qu’ils ont souffert de l’eau et ne sont plus aussi résistants qu’ils l’étaient à la construction.

Tout a travaillé, s’est courbé, tordu, penché, a glissé peut-être. Mais la maison ne risque pas de s’écrouler pour autant.

Celle-ci, malgré son air d’avoir une scoliose, défie les ans depuis cinq ou six siècles. Elle se trouve tout près de la collégiale de Vernon au dessus d’un petit square. La maison du Temps Jadis, siège de l’office de tourisme et qui penche sérieusement elle aussi, se trouve juste à côté.

Les fenêtres ont été récemment rénovées, ainsi que le toit et l’enduit. Mais on a beau faire, la charpente révèle l’âge du bâti, tout comme sa forme bizarre, étroite et tout en hauteur.

Au Moyen-Age les maisons étaient calquées sur le découpage des parcelles extrêmement étroites. On se serrait à l’intérieur des murs de la cité. Comme à New-York, toutes proportions gardées, il fallait construire des étages pour récupérer sur la hauteur la place qui manquait au sol.

Ombrelle

On ne voit plus guère cet accessoire de mode indispensable à l’époque de Monet, quand les femmes voulaient à tout prix éviter de hâler leur visage.

On ne voit plus guère cet accessoire de mode indispensable à l’époque de Monet, quand les femmes voulaient à tout prix éviter de hâler leur visage.

Aujourd’hui, le bronzage donne bonne mine. Mais les plus romantiques des visiteuses de Giverny l’utilisent encore pour se protéger de la grande chaleur et des coups de soleil.

Cela leur donne un certain charme qui n’aurait pas déplu à Monet. L’ombrelle est un élément essentiel de plusieurs de ses tableaux, comme les deux « Essais de figure en plein air » du Musée d’Orsay.

Visitation

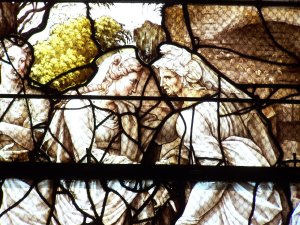

Chaque fois que je vais à Gisors, ce magnifique vitrail en grisaille et jaune d’argent, dont voici un détail, me fascine. Il faut un peu le chercher, il est tout en haut du choeur de l’église sur la droite.

Chaque fois que je vais à Gisors, ce magnifique vitrail en grisaille et jaune d’argent, dont voici un détail, me fascine. Il faut un peu le chercher, il est tout en haut du choeur de l’église sur la droite.

Cette verrière classée, de l’école de Fontainebleau, représente des épisodes de l’enfance du Christ et de la vie de la Vierge. Entièrement réalisée en grisaille et jaune d’argent, elle date de 1545.

La Visitation, épisode important de l’évangile de Luc, est un thème inlassablement repris dans l’iconographie religieuse. Deux femmes se font face, Marie, jeune et belle, et sa cousine Elisabeth, « déjà avancée en âge ». Souvent elles se touchent, s’étreignent, ici elles se tiennent la main.

Toutes deux portent un enfant. Elisabeth est enceinte de Jean, le futur Jean-Baptiste. Son mari Zacharie et elle, couple jusque là stérile, n’y croyaient plus. Et voilà que grâce à l’intervention divine, cette vieille femme va enfanter. Marie apprenant l’heureuse nouvelle est accourue chez sa cousine. Quand elles se rencontrent, Elisabeth sent l’enfant bouger dans son ventre, et toutes deux expriment leur joie par des louanges.

L’opposition entre la jeunesse et la vieillesse est un thème qui était bien fait pour inspirer les artistes. Regardez avec quelle finesse ceux-ci ont modelé les deux visages.

Elisabeth porte une coiffe qui rappelle celle des Normandes. Mais la scène dans son ensemble est marquée par la Renaissance, avec des éléments de décor antiques.

L’utilisation de sépia ou de marron pour dessiner les décors était classique, le jaune d’argent – mélange de sel d’argent et d’ocre jaune délayé – donne une luminosité extrême à la verrière.

Le jardinier de Clemenceau

Par le plus grand des hasards, j’ai rencontré la petite-fille du jardinier de Clemenceau. C’est une dame qui n’est plus toute jeune, mais dont l’énergie pourrait faire envie à pas mal de monde. Comme elle a de qui tenir, voici le beau jardin qu’elle s’est créé dans un petit village normand.

Par le plus grand des hasards, j’ai rencontré la petite-fille du jardinier de Clemenceau. C’est une dame qui n’est plus toute jeune, mais dont l’énergie pourrait faire envie à pas mal de monde. Comme elle a de qui tenir, voici le beau jardin qu’elle s’est créé dans un petit village normand.

Son grand-père se nommait François Rousseau et officiait dans le château que Georges Clemenceau possédait à Bernouville, près de Gisors. Quand Clemenceau y séjournait, il ne manquait pas de rendre visite à Monet à Giverny, à moins que ce ne soit Monet qui ne se déplace.

Quelques souvenirs de famille : Clemenceau arpentait le jardin avec son jardinier et lui désignait du bout de sa canne l’emplacement où il fallait planter les arbres.

L’épouse du jardinier, très dévouée, faisait office de gardienne. Elle s’occupait de faire prendre sa tisane au Tigre, et elle avait bien du mal à le localiser dans la propriété tant il ne tenait pas en place.

Ce n’est qu’en 1908 que Clemenceau a acheté le petit château bourgeois de Bernouville, assorti d’une ferme. La présence de Monet à une vingtaine de kilomètres a sûrement compté dans l’affaire.

C’est aujourd’hui une propriété privée. L’étrange de l’histoire est que je suis passée souvent à Bernouville sans jamais faire le lien avec Clemenceau. Il y a tant de noms de villages qui se ressemblent en Normandie, et la finale gallo-romaine -ville, pour villa, la ferme, fait qu’on a tendance à tous les confondre. Quelle surprise de faire le rapprochement entre le réel, ce village que j’ai traversé bien des fois, et quelque chose qui était abstrait jusque là, le domaine de Clemenceau. Le lieu cesse d’être sans histoire, banal, le voici soudain riche de tout ce vécu qui l’inscrit dans le cours d’une histoire plus vaste.

Quelle est la surface du jardin de Monet ?

Voilà une question qui m’embarrasse quand des Français me la posent, car je connais la réponse en acres : le clos normand fait près de trois acres et le jardin d’eau en fait deux, ce qui fait un total approchant les cinq acres.

Voilà une question qui m’embarrasse quand des Français me la posent, car je connais la réponse en acres : le clos normand fait près de trois acres et le jardin d’eau en fait deux, ce qui fait un total approchant les cinq acres.

Et en mètres carrés, ça donne quoi ?

L’internet étant équipé de convertisseurs très efficaces, il suffit de se poser la question pour trouver la réponse : le jardin de Monet mesure au total 2 hectares, ou si vous préférez, pour comparer avec les jardins que vous connaissez, 20 000 mètres carrés. Environ 8000 mètres carrés côté bassin aux nymphéas et 12 000 devant la maison.

Pour un parc public, ce n’est pas immense, mais pour un jardin privé ! Surtout fleuri avec une telle minutie !

Monet a franchi le pas des ambitions dépassant celles d’un simple particulier quand il a embauché toute une équipe de jardiniers. Ce sont des moyens que tout le monde n’a pas.

Banc de pierre

Chaque jardin, chaque maison, chaque ville a une âme, et tout l’art de les aménager consiste à ne pas l’étouffer mais au contraire à la faire sentir.

Chaque jardin, chaque maison, chaque ville a une âme, et tout l’art de les aménager consiste à ne pas l’étouffer mais au contraire à la faire sentir.

Ce banc d’aspect massif n’irait peut-être pas ailleurs, mais à Gisors il est parfaitement à sa place.

Ses pierres patinées et ses parevents latéraux lui donne un air immuable et protecteur, tout comme le château-fort qui domine la ville.

Et encore une fois, on peut vérifier que c’est la forme qui fait le confort davantage que le matériau. La vague donne une impression enveloppante, tout en adoucissante la raideur de la pierre.

Balsamine

Dans les jardins de Monet, l’heure des plantes géantes est arrivée. Elle marque le deuxième temps de l’été.

Dans les jardins de Monet, l’heure des plantes géantes est arrivée. Elle marque le deuxième temps de l’été.

Tout le monde n’est pas encore là, il manque encore beaucoup de fleurs à l’appel, les tournesols, les dahlias géants, les hélianthus, mais les balsamines n’ont pas perdu de temps pour pousser à plus de deux mètres de haut.

A jouer comme cela à qui sera la plus grande, elles ne manquent pas d’attirer l’attention des insectes. Vous aurez remarqué avec quelle détermination ce bourdon fonce vers la balsamine.

Un missile pointé vers son objectif.

Un chercheur d’or en pleine ruée vers l’Ouest.

Un fan d’Harry Potter à minuit une le soir de la parution du dernier tome.

Des nymphéas dans les nuages

Quelquefois les feuilles de Nymphéas font mine de ne pas être vertes. On dirait qu’elles s’appliquent à être bleues pour mieux refléter le ciel.

Quelquefois les feuilles de Nymphéas font mine de ne pas être vertes. On dirait qu’elles s’appliquent à être bleues pour mieux refléter le ciel.

Peut-être que c’est leur rêve secret, oublier qu’elles sont des plantes et devenir de l’air, de l’eau, se transformer en bulles de savon et s’élever au milieu des nuages…

Nid d’hirondelle

En raison de la crise du logement chez les hirondelles, avec la disparition de beaucoup de granges et d’étables où elles étaient les bienvenues, ces dames se voient contraintes de parer au plus pressé, ce qui peut les conduire à faire n’importe quoi.

En raison de la crise du logement chez les hirondelles, avec la disparition de beaucoup de granges et d’étables où elles étaient les bienvenues, ces dames se voient contraintes de parer au plus pressé, ce qui peut les conduire à faire n’importe quoi.

Saluons la patience des habitants de cet appartement qui ont renoncé à fermer leurs volets pour toute la saison… et plus si affinités. Les hirondelles passent et repassent en un ballet incessant tout le temps qu’il fait jour, de l’aube au crépuscule.

A peine ont-elles fini d’élever leur première couvée qu’elles en mettent une deuxième en route, et c’est reparti pour un tour. Certaines années, elles commettent l’imprudence de se lancer dans une troisième nichée, et là c’est la grosse cata, parce que les parents s’épuisent au lieu de prendre des forces avant la migration, et que les petits ne seront pas assez costauds pour le grand voyage.

Mais on n’en est pas là. Pour l’instant c’est le nourrissage. Les habitants de cet immeuble ont installé des nids artificiels sous les balcons. Cela n’a pas empêché les hirondelles de venir en bâtir d’autres aux fenêtres.

L’avantage est d’avoir un baromètre en permanence sous les yeux pour prédire le temps de la journée, beau si les hirondelles volent haut dans le ciel, pluvieux si elles font du rase-mottes.

La magie du jardin

Ce n’est pas à cause de la parution toute récente du dernier volume d’Harry Potter, mais il y a quelque chose de magique dans le jardin d’eau de Claude Monet.

Ce n’est pas à cause de la parution toute récente du dernier volume d’Harry Potter, mais il y a quelque chose de magique dans le jardin d’eau de Claude Monet.

Pour le visiter, on longe un cours d’eau, le Ru, on traverse la bambouseraie et on débouche au pied de ce hêtre pourpre centenaire.

On le voyait très bien de loin, tant il est grand. Depuis la fenêtre de la chambre de Monet, il apparaît à l’arrière-plan, immanquable avec son rouge bien foncé. Mais une fois que l’on est dessous, quel est ce sortilège ? Si on lève les yeux vers lui, les feuilles paraissent vertes !

Il doit y avoir une explication scientifique des plus rationnelles, mais j’espère que personne ne va se mettre en tête de me la livrer. Vous aimez bien qu’on vous explique les tours de prestidigitation, vous ?

Un autre sort opère au même endroit, c’est très curieux. De là, on ne voit pas l’étang aux nymphéas. On aperçoit tout juste un coin du pont, un bout de pelouse, quelques arbustes. Mais c’est toujours à cet endroit que les visiteurs se mettent à soupirer d’aise en disant « quel calme ! quel endroit merveilleux ! »

Je ne m’explique pas trop bien non plus ce phénomène ; je me retiens de leur dire, mais non, ce n’est pas là, attendez de voir le bassin ! J’imagine qu’il y a un effet de porte quand on débouche des bambous, même si on ne voit pas grand chose.

Mais finalement, la magie la plus exceptionnelle, c’est encore sur Monet qu’elle a opéré. Cette attraction irrésistible, cette aimantation qui l’a tenu au bord de son bassin pendant vingt ans, qui lui a fait reprendre les pinceaux alors qu’il ne peignait plus depuis longtemps suite à la mort de sa femme Alice, qui l’a poussé à reproduire à l’infini les mêmes paysages d’eau sur des centaines de mètres carrés de toiles, ces « éternels nymphéas » pour lesquels il a jeté dans la bataille ses dernières forces de vieillard… Si ce n’est pas de la magie, qu’est-ce que c’est ?

Chambre de verdure

Au musée d’art américain de Giverny, le jardin se décompose en petites chambres de verdure dont les murs sont faits de charmilles. Ces haies évoquent pour les uns celles du bocage normand, pour les autres les bosquets de Versailles. Leur opacité est telle qu’on ne peut deviner ce qu’elles cachent. On chemine d’une chambre à l’autre, chacune réservant une nouvelle surprise.

Au musée d’art américain de Giverny, le jardin se décompose en petites chambres de verdure dont les murs sont faits de charmilles. Ces haies évoquent pour les uns celles du bocage normand, pour les autres les bosquets de Versailles. Leur opacité est telle qu’on ne peut deviner ce qu’elles cachent. On chemine d’une chambre à l’autre, chacune réservant une nouvelle surprise.

Ici, c’est une pièce de dimensions réduites, organisée autour de végétaux bien taillés. Là, une symphonie de tons oranges. Plus loin, on découvre un tout petit parterre à la française aux buis minuscules plantés de rosiers. Ailleurs, de puissantes senteurs de plantes condimentaires vous assaillent, puis c’est le clapotis d’un petit bassin au milieu d’un massif de fleurs blanches.

On déambule. On n’a pas tellement envie d’entrer dans les jardinets, mais on passe devant en jetant un coup d’oeil à l’intérieur, et l’on en retient une image fugitive et colorée qui impressionne la rétine.

Photos anciennes

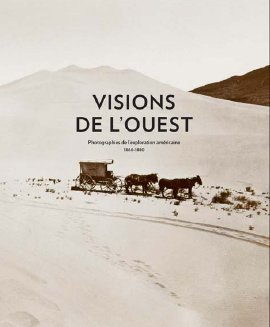

La programmation n’en était certainement pas concertée. Par une coïncidence étonnante, deux expositions de photos présentées à quelques kilomètres de distance, l’une à Giverny, l’autre à Vernon, se répondent.

La programmation n’en était certainement pas concertée. Par une coïncidence étonnante, deux expositions de photos présentées à quelques kilomètres de distance, l’une à Giverny, l’autre à Vernon, se répondent.

Les deux expositions montrent des photographies très anciennes, des années 1860-1870 pour le musée d’Art Américain de Giverny, à partir de 1870 pour le musée A.G. Poulain de Vernon.

Le musée de Vernon présente un fonds de photos d’un dénommé Paul Denis, un Vernonnais qui s’est passionné pour ce média nouveau et a pris des milliers de clichés dans la ville, livrant un témoignage précieux de son aspect à la fin du 19ème siècle.

De son côté, le musée d’art américain a organisé son exposition autour des missions photographiques qui ont suivi de peu l’exploration et la conquête des Etats de l’Ouest américain. Le gouvernement a fait réaliser des reportages par plusieurs équipes. Dans quel but ? Ce n’est pas très clair. Il est possible qu’il y ait eu une volonté de propagande pour pousser à la colonisation de ces terres nouvelles récemment conquises sur les tribus indiennes. En tout cas, de luxueux portfolios de grand format ont été réalisés à grands frais et se retrouvent aujourd’hui dans des collections françaises, peut-être transmis par des ambassades.

La photographie avait alors dépassé le stade des balbutiements et de l’expérimentation, mais restait un art difficile réservé à des professionnels, ou à tout le moins des personnes très motivées.

C’était la grande époque des négatifs sur plaque de verre au collodion et des tirages sur papier albuminé.

La plaque de verre est recouverte d’un vernis composé de coton-poudre dissous dans de l’alcool et de l’éther, additionné d’iodure de potassium, puis sensibilisé dans un bain de sels d’argent. Une exposition de 3 à 12 secondes est nécessaire, puis l’image négative est développée à l’acide pyrogallique ou au sulfate de fer, et fixée à l’hyposulfite de sodium. (Amélie Lavin, conservatrice du musée de Vernon, catalogue de l’exposition « autour de Paul Denis »)

Bigre ! Le papier, de son côté, était « sensibilisé dans une solution de nitrate d’argent puis recouvert d’une fine couche d’albumine ».

Il fallait un certain penchant pour la chimie pour se lancer dans la photographie. Mais ce n’était pas la seule qualité requise. Il importait également d’être assez athlétique pour transporter le matériel, lourd et volumineux. La taille des plaques de verre déterminait la taille du tirage. Si l’on voulait de grandes photos, il fallait utiliser de grandes plaques, et des chambres de taille correspondante.  C’est là qu’on mesure l’exploit des missions américaines, parties pour de longs mois en chariots tirés par des mules, sur des pistes pleines de cahots, et qui ont livré des vues magnifiques grand format prises au bout de pitons rocheux.

C’est là qu’on mesure l’exploit des missions américaines, parties pour de longs mois en chariots tirés par des mules, sur des pistes pleines de cahots, et qui ont livré des vues magnifiques grand format prises au bout de pitons rocheux.

La beauté sauvage de l’ouest américain avant l’arrivée des Blancs a quelque chose de fascinant. Les photographes s’attachent à en montrer l’aspect monumental rendu populaire un peu plus tard par les westerns, du Grand Canyon à Monument Valley. Ils n’oublient pas de souligner la présence d’eau et de végétation, histoire de lutter contre le bruit qui court alors que l’ouest n’est qu’un vaste désert.

D’image en image, on les voit rechercher le cadrage harmonieux, mais aussi se mettre en scène eux-mêmes, avec parfois un peu d’humour.

Tandis que ces équipes parcourent le lointain ouest en tous sens, à Vernon, Paul Denis produit des images beaucoup plus sages, dans ces mêmes tons chocolatés donnés par les tirages sur papier albuminé. Ce sont des rues, des vues du pont et de la Seine, des figures dans le paysage, des portraits, des inondations, des aspects de son jardin, et puis soudain, des peintres de la colonie d’Auvers sur Oise dont la postérité n’a guère gardé la mémoire, Ramalho, Girskens, Favier.

Enfin il s’essaie à la photographie de personnages costumés, comme des scènes de théâtre saisies en pleine action. Voilà à quoi l’on s’amuse en France dans une petite ville de province au moment même où, aux Etats-Unis, d’autres personnes maîtrisant le même art vivent l’aventure de l’exploration.

Reflets dans la nef

Il y a des reflets dont la vue serre le coeur. Voici ceux que l’on peut voir dans la nef de l’église de Louviers, un jour pluvieux comme aujourd’hui. On patauge dans les flaques d’eau, tandis que de grosses gouttes continuent de tomber des voûtes noircies par l’humidité.

Il y a des reflets dont la vue serre le coeur. Voici ceux que l’on peut voir dans la nef de l’église de Louviers, un jour pluvieux comme aujourd’hui. On patauge dans les flaques d’eau, tandis que de grosses gouttes continuent de tomber des voûtes noircies par l’humidité.

Des travaux de restauration sont en cours depuis près de dix ans. Ce sera, comme aurait dit le docteur Knock de Jules Romain, très long et très coûteux. D’autant qu’on s’entoure de précautions et qu’on affine les études préliminaires de manière à éviter les restaurations désastreuses comme celles du 19ème siècle, qui causent des déboires aujourd’hui.

L’un des bas-côtés, au nord, a déjà été refait, une fois les problèmes d’étanchéité résolus.  Le contraste avec la nef et le bas-côté sud est spectaculaire.

Le contraste avec la nef et le bas-côté sud est spectaculaire.

En dépit de ses voûtes fissurées, l’église de Louviers reste impressionnante par la richesse de son mobilier sculpté, sans parler de sa façade sud dans laquelle le gothique flamboie de ses derniers feux.

Commentaires récents