Un effet de sept minutes

Claude Monet, Les quatre arbres, 1891, Metropolitan museum of Art, New York

Lilla Cabot Perry a été l’amie de Claude Monet, une amitié qui l’a conduite à passer une dizaine d’étés à Giverny. Le peintre lui rendait volontiers visite après déjeuner, le temps d’une cigarette fumée dans son jardin de la maison du Hameau.

Dans ses souvenirs sur son illustre voisin publiés au lendemain de la mort de Monet, Lilla Cabot Perry donne certains détails qu’elle est la seule à avoir recueillis. C’est ainsi que Monet, alors qu’il travaillait à la série des Peupliers, lui aurait confié qu’un de ses effets ne durait que sept minutes, le temps que le soleil atteigne une certaine feuille d’un arbre.

Il ne faudrait pas en conclure à tort que la lumière change toutes les sept minutes à Giverny. Certains des effets captés par Monet duraient jusqu’à une demi-heure, selon des précisions confiées à Marc Elder. Mais celui-ci était particulièrement court.

Je regrette que nous n’ayons pas de renseignements sur l’identité de la toile dont il s’agit. On peut toutefois supposer qu’elle n’est pas surchargée de peinture.

A la réflexion, ce n’est pas tant l’oeil exacerbé de Monet, son perfectionnisme dans la recherche de la pureté de l’effet qui m’impressionnent dans cette anecdote, ni même le fait qu’il ait crû bon de se vanter de la brièveté du moment auprès de sa voisine, peintre elle-même. C’est, très prosaïquement, le fait que Monet était en possession de ce renseignement. Comment savait-il que son effet ne durait que sept minutes ?

J’imagine la scène. Le premier jour où Monet est interpelé par cette luminosité particulière de l’instant, il se hâte de peindre sur une toile neuve, pour s’apercevoir à peine plus tard que c’est déjà fini ; il ne lui reste plus qu’à espérer retrouver cet éclairage-là le lendemain puis les jours suivants pour poursuivre son étude. Bigre ! se dit-il, c’était rudement court ! Peut-être raconte-t-il cela à la table familiale, peut-être lui suggère-t-on de chronométrer l’effet pour avoir une estimation objective de sa durée. Il est aussi possible qu’il ait eu envie de le savoir par lui-même. Toujours est-il qu’il pense, par la suite, à tirer sa montre de sa poche au moment où il constate le début de l’effet, à noter l’heure, puis à vérifier combien de minutes se sont écoulées quand il se voit contraint de poser ses pinceaux.

C’est Monet qui s’observe en train de se confronter à la nature. Il veut quantifier le défi qu’elle lui lance, et le relever.

Ce geste que nous avons perdu aujourd’hui de sortir sa montre de son gousset, Marc Elder en fait l’incipit de son livre A Giverny, chez Claude Monet paru en 1924 :

Le maître tire sa montre :

– Dix heures et demi, dit-il, allons les voir : ils sont ouverts.

Ils, ce sont les nymphéas, visités à l’époque des roses.

Giverny au coeur de l’été

Paul Jouve

Paul Jouve, Panthère dévorant un serpent, (détail) 1932, mosaïque, Musée des Années 30, Boulogne-Billancourt, dépôt de l’académie des Beaux-Arts

C’est de près que l’on apprécie le mieux la beauté de cette mosaïque animalière de Paul Jouve au musée des Années 30 de Boulogne-Billancourt.

De loin, voici la scène imaginée par l’artiste animalier, transcrite en mosaïque par les ateliers Gaudin :

Ce n’est pas ce qu’il y a de plus doux à contempler. L’oeuvre est pleine de force, de puissance, de violence meurtrière. Le python est en train de chercher à étouffer la panthère, mais celle-ci, la patte antérieure posée sur le serpent, les crocs plantés derrière sa tête, aura le dessus.

Je me demande si une telle scène est plausible. Je m’interroge sur le titre : le félin va-t-il vraiment se nourrir du serpent ? Le titre alternatif Panthère noire combattant un python donné par l’Institut de France me paraît plus exact.

La panthère noire ! C’est l’animal fétiche de Jouve, lui qui nous l’a fait connaître en étant le premier illustrateur du Livre de la jungle de Kipling. Artiste animalier de premier plan, Jouve a marqué le début du XXe siècle, quand les représentations des animaux envahissaient les Salons et les salons. Le musée de Boulogne-Billancourt et celui de Vernon possèdent chacun plusieurs de ses oeuvres.

Le musée de Vernon, dont l’une des spécialités est l’art animalier, consacre actuellement une exposition aux « Animaux Art déco », à voir jusqu’au 21 septembre 2025. Elle est enrichie de prêts exceptionnels du musée d’Orsay, du centre national des arts plastiques, du musée François Pompon et de l’association Armand Petersen.

En bonne place dans l’expo se trouve un tableau de Jouve habituellement présenté dans les salles animalières du musée. C’est une version plus carrée du combat entre un félin et un serpent, avec un lion en lieu et place de la panthère. Le jeu des lignes, le fonds doré évoquant la mosaïque ne laissent pas de doute sur l’intention décorative de l’oeuvre.

Ma biographie de Monet

éditions Orep, 96 pages, 19,90 euros

Ma biographie de Claude Monet est sortie de presse mardi et vient d’arriver en librairie. Comme vous le voyez sur cette photo prise à la boutique de la maison de Monet, elle est au format d’un magazine et pas trop longue à lire : 96 pages largement illustrées de photos, de tableaux et de dessins.

J’y raconte toute la vie de Monet, de sa naissance à sa mort, en mettant l’accent sur des aspects souvent passés sous silence : des précisions sur son enfance, l’importance de la Normandie dans la construction de sa personnalité et dans son oeuvre, les multiples raisons du choix de Giverny, celles de son attirance pour Alice Hoschedé, l’évolution de ses relations avec les villageois…

Je me suis appuyée sur mes propres recherches pour détailler comment Monet agrandit progressivement son domaine et sa maison, fait construire, crée ses jardins. En plus de donner à voir ses principaux tableaux et des portraits de lui au fil des années, j’ai voulu présenter l’homme qu’il a été.

La biographie se poursuit au-delà de sa mort jusqu’à aujourd’hui avec la restauration de sa propriété de Giverny et l’ouverture de celle-ci au public. Huit pages sont consacrées à l’aspect actuel des lieux.

J’avais des craintes avant de commencer ce projet qui était une demande de l’éditeur et j’ai hésité plusieurs années avant de m’y mettre, mais une fois lancée, l’écriture et le choix des illustrations ont été des moments de pur bonheur. J’ai adoré raconter le chemin de vie de Monet. Sa façon de faire face, d’assumer ses choix, de se battre jusqu’à imposer son talent est exemplaire, tout autant que sa grande tendresse pour les siens. J’espère avoir contribué à donner une image nette de sa personnalité, si inspirante pour de très nombreuses personnes.

Erigeron

Faut-il ou non accepter les fleurs sauvages dans un jardin ? Et surtout : lesquelles bichonner, et lesquelles bannir ?

Il m’a fallu du temps pour comprendre que les petites fleurs blanches ci-dessus, qui ensoleillent les massifs de Giverny dès le mois de juin, n’étaient pas des asters précoces mais des érigerons. Je pense qu’il s’agit ici d’Erigeron annuus. Chez Monet l’érigeron, alias vergerette, est planté pour apporter une touche de couleur claire dans certains massifs. Les jardiniers l’ont à l’oeil afin qu’il n’aille pas se répandre à tort et à travers aux alentours.

En ce moment, les érigerons sont partout le long des routes et des chemins, car ils sont bien décidés à coloniser toutes les terres colonisables. Surtout le redoutable Erigeron canadensis. Juste retour des choses, puisqu’il provient du Canada, une terre que les Européens sont allés coloniser il y a quelques siècles. Il est devenu résistant au glyphosate, un cauchemar pour les agriculteurs, et dans le canton de Fribourg, en Suisse, les citoyens sont invités à faire preuve de civisme en l’arrachant sans pitié.

Si certaines vergerettes se prennent pour des asters, (elles sont de la même famille) d’autres, telles Erigeron karvinskianus, ou vergerette de Karwinski, ressemblent plutôt à des pâquerettes. Je ne sais pas s’il faut s’en méfier autant que de leur cousine canadienne, et il est vrai que quand elles se plaisent, elles ont bien l’air de se répandre généreusement, mais j’avoue que je suis fan de ces gracieuses fleurettes qui se glissent dans les moindres interstices et poétisent les vieilles pierres (ici dans une rue de Bricquebecq, dans la Manche). Plantées dans mon jardin depuis des années, elles vivotent sans se multiplier ni disparaître, si bien qu’elles n’arrivent pas à me faire peur.

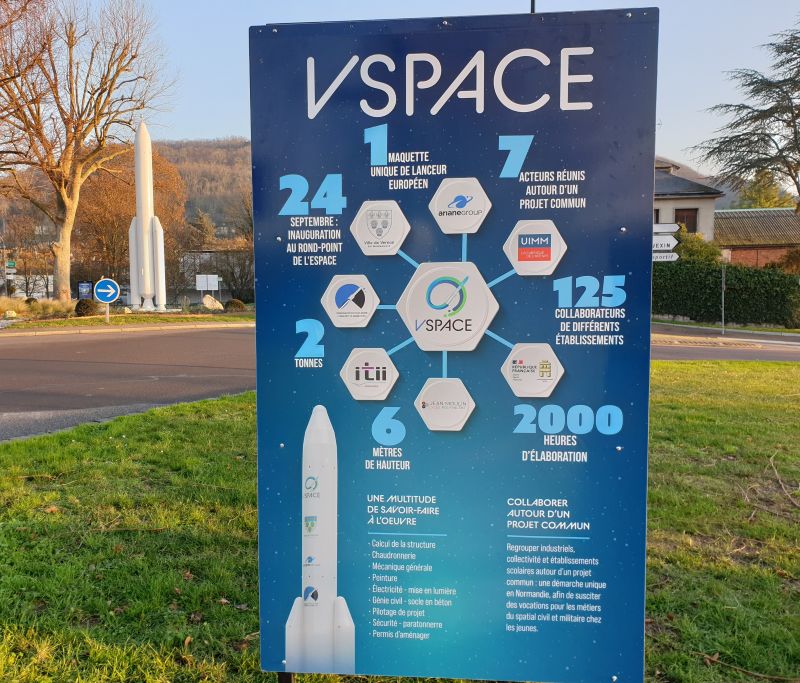

La vaguelette de l’espace

C’est le début d’une visite de groupe ; j’ai ouvert mon micro, les clients ont branché leurs écouteurs, trouvé la fréquence. Je me présente par mon prénom, et comme souvent, je parle du lanceur de satellites européen Ariane, dont le moteur est conçu et fabriqué à Vernon. Aujourd’hui notre allure n’aura rien de celle d’une fusée : je suis chargée du groupe le plus lent.

A peine ai-je évoqué l’industrie spatiale qu’un homme âgé s’approche. Je suis depuis longtemps habituée aux goûts vestimentaires des Américains, à leur conception personnelle du confort et de l’élégance, mais sa tenue est si étonnante qu’il est impossible de ne pas la remarquer. Il porte un T-shirt siglé Nasa orné de galaxies colorées et de météorites, un bermuda, et des chaussettes montantes bleu nuit où des étoiles reliées par des lignes figurent les constellations.

-Mon fils travaille à la Nasa, m’explique-t-il, il est chargé des relations avec l’agence spatiale européenne. Il vient souvent en Europe. Il devait être avec nous aujourd’hui, mais l’administration fédérale a supprimé « tous les voyages superflus », il n’a pas pu venir.

Sa voix est chargée d’une colère rentrée tandis qu’il me cite la formulation officielle qui a brisé son rêve de retrouvailles familiales sur le vieux continent. Son visage exprime une déception abyssale.

Si les circonstances étaient différentes, dans le cadre d’une visite privée par exemple, je compatirais, et je me ferais un plaisir de l’éclairer sur ce que les Européens pensent de l’actuel président des Etats-Unis. Mais c’est hors de question. Les consignes, fort sages, sont de ne parler ni de politique, ni de religion. Je réponds donc, d’une voix enjouée mais ferme, qu’aujourd’hui, « we want to have fun », nous avons décidé de nous amuser. J’entends qu’on glousse près de moi. Se pourrait-il que ce papy si remonté contre le gouvernement fédéral et si fier de son fils ait agacé déjà une ou deux personnes du groupe ?

Pour changer de sujet et adoucir ce qu’il risque de prendre pour un rejet, je le complimente pour son T-shirt. « Oh, je ne les paie pas, on me les offre, » dit-il, retrouvant sa fierté à l’évocation du donateur.

Je comprends soudain son choix vestimentaire du jour : c’est le moyen qu’il a trouvé pour que son fils soit, malgré tout, un peu là avec lui.

Il est rare que mon quotidien se trouve affecté par les décisions contestables prises à la Maison blanche, et celle-ci est infiniment moins grave que d’autres, dramatiques pour des milliers de personnes. C’est une vaguelette comparée à un tsunami. Mais cette vaguelette a traversé l’océan et a remonté la Seine, jusqu’à venir mourir à mes pieds ce matin.

La roseraie de George Sand

A Nohant, le domaine de George Sand a retrouvé une très belle roseraie. Restaurée en 2023-24, elle a été recréée à partir de variétés existant au milieu du 19e siècle, aussi ravissantes que parfumées. L’écrivaine adorait les roses, et parlait abondamment de son jardin dans sa correspondance prolifique.

A Giverny, les restaurateurs du jardin de Monet ont pu se pencher sur les tableaux et les photos prises à son époque. Les documents écrits existent, mais ils sont peu nombreux. C’est tout l’inverse à Nohant, où il y en a énormément, en particulier dans l’autobiographie de l’écrivaine, « Histoire de ma vie ». Le jardin y joue un rôle essentiel.

Comme à Giverny, l’éloignement dans le temps n’a permis qu’à de rares plantes de parvenir jusqu’à nous. George Sand s’est éteinte en 1876, cinquante ans avant Monet, ce qui restreint encore le nombre de végétaux survivants. Ceux qui restent sont d’autant plus émouvants. Le site mon carnet George Sand apporte de nombreuses précisions sur les différences entre l’aspect du jardin autrefois et aujourd’hui : celui que l’on visite est globalement très proche de celui connu par l’écrivaine, tout en étant adapté aux contraintes de l’ouverture au public, comme c’est le cas à Giverny.

Le moulin de Limetz

Le village voisin de Giverny se nomme Limetz.

Villez et Limetz font aujourd’hui cause commune et forment la commune de Limetz-Villez. Autrefois en Seine-et-Oise, le redécoupage des départements l’a placée dans les Yvelines, à la limite de l’Eure.

Limetz est traversé par l’Epte, et bordé par la Seine. Du temps de Monet, un moulin à grains fonctionnait sur l’Epte, comme on peut le voir sur cette carte postale ancienne. Juste à côté sur la droite, une dérivation faisait tourner les broches d’une filature de coton. Créée en 1824, la filature Janneton occupait 200 ouvriers en 1833. Après être passée entre plusieurs mains, elle a cessé toute activité en 1872, une dizaine d’années avant l’arrivée de Monet à Giverny.

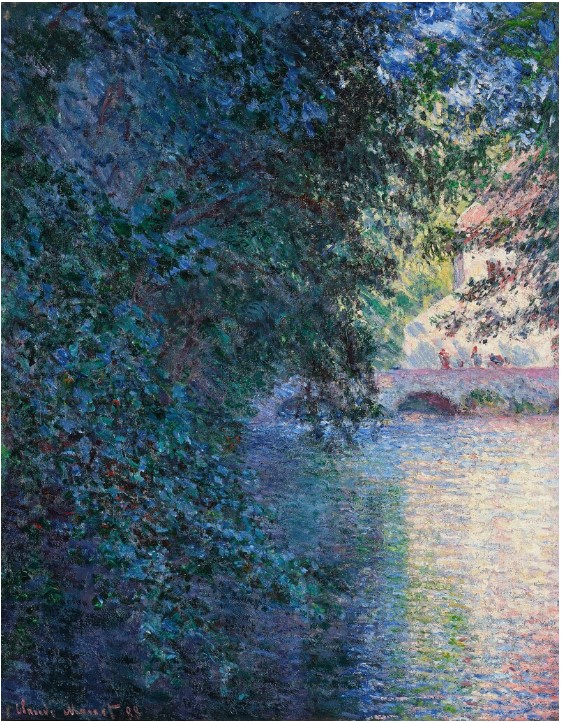

Ce moulin a inspiré à Monet deux toiles extrêmement proches.

Dans la première, les arbres du premier plan (des aulnes, sans doute) sont au soleil, dans la deuxième, ils baignent dans l’ombre.

Le peintre s’est avancé le long du cours principal de l’Epte, plus large et au courant plus fort que le Ru traversant Giverny. Le pont matérialise la ligne horizontale qui coupe la toile en son milieu, préfigurant les Matinées sur la Seine. Le moulin n’est qu’un prétexte. Monet s’intéresse davantage aux contrastes de lumière et d’ombre, au miroitement de l’eau, au reflet lumineux de la façade ensoleillée.

En plus de lui servir de motif, le moulin de Limetz aura plus tard une autre utilité dans la vie de Monet. Transformé en petite centrale hydro-électrique, il alimentera les abonnés de Giverny. Le peintre et sa famille bénéficient de la lumière électrique à partir de 1910.

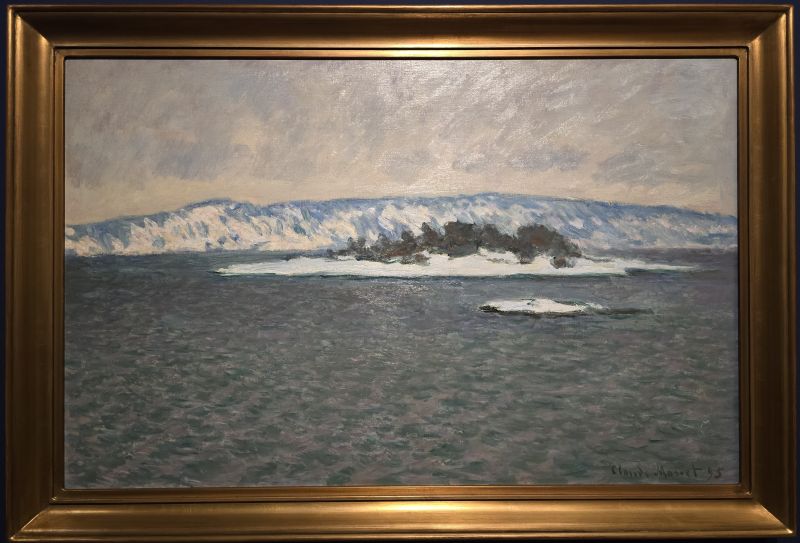

Le fjord d’Oslo

Ce tableau est l’un des cinq Monet que l’on peut voir jusqu’à la fin du mois au musée des impressionnismes Giverny, dans le cadre de l’exposition tirée de la collection Nahmad. Le séjour de Monet en Norvège, documenté par de nombreuses lettres et même des articles de journaux norvégiens, est peu connu du public français. Il a lieu à l’hiver 1895, en février-mars, et ce qui motive le voyage de l’artiste est autant la présence de son beau-fils Jacques Hoschedé à Christiana que l’espoir d’y trouver de beaux effets de neige.

Après un éreintant voyage de cinq jours en train et bateau, le peintre consacre trois semaines à découvrir ce pays si nouveau pour lui, avant de se décider enfin à peindre. Il sait qu’il ne reviendra pas. Et pourtant il se lance dans une série représentant le mont Kolsaas, il multiplie les motifs. Que peindre ? Il se languit de l’eau, de la mer, car tout est gelé près de la côte. Une excursion lui donne enfin l’occasion de retrouver son élément préféré dans le fjord de Christiana.

Le plus étrange dans ce tableau est la mer aux tons sourds, peinte en gris-violet, vert, avec une virtuosité dans le rendu des vaguelettes due à une longue pratique. Monet va vite. Alors qu’il s’est acharné sur ses Cathédrales, il retrouve en Norvège la spontanéité des années d’Argenteuil.

Que voit-on ? Le cartel du tableau regorge de détails sur ce point. « A trente minutes en traineau de Sandviken » où il réside, Monet peint 4 vues du site depuis la grande île d’Ostoya. On reconnaît « l’île boisée de Krokholmen, précédée d’un îlot », et « à l’arrière-plan, la presqu’île de Nesodttangen. »

Ce n’est pas la Norvège, c’est une impression de Norvège. On sent le froid, la lumière morne, une pesanteur particulière à cette étendue vide et glacée. Ailleurs, à Bjornegaard, Monet peindra de joyeuses maisons rouges.

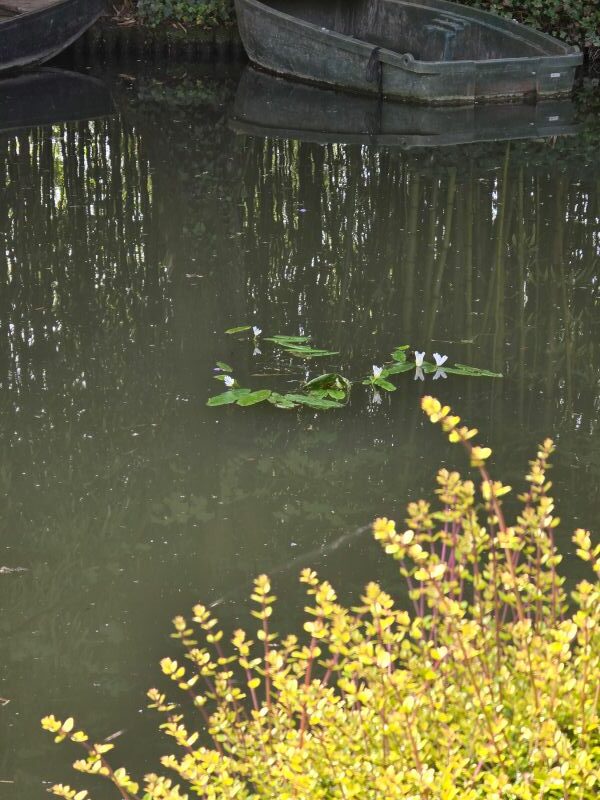

Aponogeton

Une nouvelle fleur a fait son apparition à la surface du bassin de Monet : c’est l’aponogeton odorant. Du moins je crois. La plante est si inaccessible qu’elle constitue un défi pour l’identification par Plantnet, et l’appli n’est sûre qu’à 25% de l’avoir reconnue.

Si ce n’est elle, elle lui ressemble beaucoup. L’aponogeton porte aussi le nom de vanille d’eau. Elle fleurit à l’ombre et très tôt en saison, dès le mois d’avril à Giverny. Ce coin de l’étang ne reçoit que peu de lumière, en raison de la bambouseraie qui le borde côté sud. Les nymphéas y fleurissent parcimonieusement, au coeur de l’été.

La colline aux oiseaux

C’est le moment de visiter les roseraies, à Giverny ou ailleurs en Normandie, comme ici à Caen. Depuis 30 ans, les caennais disposent d’un espace vert né de la reconversion d’une décharge ayant fonctionné jusqu’en 1972, enfouie sous des mètres cubes de terre : la colline aux oiseaux, ainsi nommée en souvenir des nombreux oiseaux attirés à l’époque par les déchets ménagers.

Des oiseaux, il y en a toujours dans les parties boisées de la colline, j’y ai même entendu une grive musicienne, pas encore repérée à Giverny. Les roses ont été sélectionnées pour ne pas toutes fleurir en même temps. On peut voir des variétés anciennes tout comme des obtentions récentes aux teintes étonnantes, telle cette Mango de 2019. Le tout est parfaitement étiqueté, aligné, ordonné et peigné… Comme toujours dans les roseraies, on est très loin du style ébouriffé et des associations complexes et subtiles de Giverny.

Les rosiers Marie Pavié (ou Pavic), datés 1888, arborent de petites fleurs blanc-rosé.

Tout en haut, une allée circulaire offre un joli coup d’oeil sur la roseraie, et un délicieux parfum de glycines blanches en fin de floraison.

Les Glaçons

Claude Monet, Les Glaçons, 1880, Musée d’Orsay, Paris, actuellement exposé au musée BHM de Vernon

Dans le cadre de l’opération « Cent oeuvres racontent le climat », le musée d’Orsay a prêté au musée de Vernon la très belle toile de Monet Les Glaçons, à voir jusqu’au 29 juin 2025.

J’ai déjà évoqué les circonstances de création de ce tableau, peint en janvier 1880 par un froid polaire alors que Monet réside à Vétheuil. Nous sommes là en présence de la version qui a été peinte en plein air, devant la Seine où flottent des glaçons. Sur un fond lisse de couleur bleu pâle, presque turquoise, Monet a posé toute une gamme de roses, nous donnant à ressentir son exaltation face à la beauté du spectacle. Dans l’impression captée par l’oeil passe aussi beaucoup d’émotion.

La présentation des Glaçons porte à trois les Monet que l’on peut admirer actuellement à Vernon, en toute tranquillité, avec le tondo de Nymphéas et le Coucher de soleil à Pourville. Elle s’accompagne d’une intéressante frise chronologique sur les épisodes les plus froids enregistrés depuis le XVIe siècle. L’hiver qui nous intéresse, celui de 1879-1880, connaît 75 jours de gel à Paris, et des températures qui descendent à – 25°C. Plus près de nous, sont mentionnés 2012 et 1985. En 2012, j’avais pu faire des photos de neige et de givre dans les jardins de Monet. Malgré le froid saisissant, j’étais restée longtemps, avec la conscience que ce spectacle ne se reproduirait pas de sitôt. Reverrons-nous des températures en dessous de -10°C ?

Une parcelle du monde

Gallimard publie aujourd’hui le dernier ouvrage de Catherine Vigourt, Une Parcelle du monde, consacré à Claude Monet. Comme toujours chez Vigourt, dont j’ai lu tous les livres, c’est un bonheur de lecture tant la langue est belle, « tenue », dit-elle. Voilà Monet qui fait son entrée en littérature chez le célèbre éditeur, dans un ouvrage qui ne ressemble à aucun autre.

Le titre est suivi de la mention « roman », car l’autrice a laissé parler son imagination pour camper le peintre dans son quotidien à différentes dates de sa vie givernoise, de 1893 à 1926. Mais c’est une « fiction documentée », (formule et guillemets sont de l’autrice), où les parties narratives sont suivies de paragraphes dans lesquels Catherine Vigourt s’adresse directement à Monet. Elle a plein de choses à lui dire, elle lui parle de la réception posthume de son oeuvre, elle souligne les changements sociétaux intervenus entre son époque et la nôtre, elle lui raconte la restauration de ses jardins… Cela, toujours avec une finesse de perception et d’expression qui me fascine. C’est la force des écrivains de nous faire sentir ce qui se dérobe à la simple biographie.

On a restitué bien des choses de ta vie à Giverny mais il y a, pour toi comme pour tout le monde, ce qu’on ne peut tout à fait reproduire. Ce qui constituait la maille de tes jours, la toile de fond sous la brosse. Ces humbles éléments du quotidien qui nous rattachent au coeur le plus vivant de nos vies. (…) On ne peut reproduire dans la cuisine le tintement du couvercle de fonte, le grésillement de l’eau bouillante en fuite sur la plaque, le chantonnement de Marguerite qui se suspend quand elle sort le plat du four dans un fumet d’échalotes. (…)

En fermant le catalogue tu as gardé ton pouce en marque-page, tu grattes dans le froissement du papier le durillon que t’a laissé la palette. Tu as faim, un peu sommeil aussi, mais tu te laisses porter par ce corps étendu que devient une maison qu’on aime. Toutes ces sensations se sont épaissies avec les années, les êtres, le lieu, le travail : ce sont elles qui t’arriment aux choses fuyantes que tu saisis sur la toile.

Catherine Vigourt, Une parcelle du monde, éditions Gallimard, 20.50 euros

La benoîte

La benoîte, ou geum, ne fait plus guère parler d’elle, éclipsée par des fleurs plus spectaculaires. Mais elle a eu son heure de gloire, quand ses vertus médicinales étaient célébrées au point qu’on la disait plante bénite, d’où son nom, dérivé de benedicta. Cette vivace fleurit actuellement dans les massifs de Giverny, en orange comme ici ou en rouge vif, et elle peut avoir une ou plusieurs rangées de pétales.

Vivre sans attendre

Ce matin j’ai guidé une famille ukrainienne dans les jardins de Monet. La maman fêtait son cinquantième anniversaire, occasion qui l’avait motivée à organiser ce voyage « très compliqué », selon elle. « Cela fait des dizaines d’années que j’avais envie de venir, mais ce n’était jamais le bon moment, il y a eu les enfants, etc, on se disait toujours qu’on viendrait plus tard… Mais vous savez, quand votre vie est menacée chaque jour, vous commencez à voir les choses différemment. Attendre n’a plus de sens. Il faut faire les choses qui comptent pour nous, tout de suite. »

Devant les arceaux couverts de roses de la grande allée, Nataliia, émue, a senti son coeur battre. Les rosiers commencent tout juste à fleurir, ils seront bientôt suivis par une masse de fleurs, quand tous les boutons s’ouvriront. Nataliia a éprouvé un peu de regret de manquer le spectacle, vite tempéré : « Un jardin, ça vous enseigne à apprécier l’instant présent, ce qui fleurit en ce moment, » dit-elle. Peut-être que la guerre donne tout simplement plus de valeur à la vie, à la beauté de la nature, et à la paix là où elle règne encore.

Le papillon Belle-Dame

Je ne sais pas si ce papillon vous est familier. Les anneaux qui marquent son abdomen sont caractéristiques et m’ont aidée à identifier cette Belle-Dame, posée sur du myosotis dans les jardins de Monet. J’ai été surprise de lire que c’est l’espèce diurne la plus répandue au monde, du fait de son comportement migrateur et de sa très vaste aire de répartition. La Belle-Dame se nomme aussi, en France, la Vanesse des chardons, plante qu’elle affectionne. Parmi les vanesses, on trouve des papillons très communs, le Paon du jour, la Petite Tortue ou le Vulcain.

Ciste

Le début mai voit refleurir les cistes, en anglais comme en latin cistus. Ils arborent à Giverny des pétales blancs chiffonnés marqués d’une étoile pourpre autour d’un coeur d’un lumineux jaune d’or. Ils existent aussi de couleur rose intense, et certaines variétés n’ont pas de macule. C’est un arbrisseau qui se plaît au soleil, où il peut devenir assez imposant. Plante méditerranéenne, le ciste supporte le manque d’eau, mais il y a peu de chance que ceux du jardin de Monet aient l’occasion d’en faire l’expérience.

Banc de jardin

Il n’est pas toujours facile de trouver de jolis bancs pour aménager son jardin. En voici un photographié à Chédigny, qui allie élégance et légèreté pour l’oeil. Il contraste avec ceux de Giverny. Chez Monet, tous les bancs sont en bois, parfois sur une armature métallique.

Celui-ci est manifestement l’oeuvre d’un ferronnier d’art.

L’anémone coronaire

Cette merveille est une anémone coronaire bicolore. Elle pousse au pied des rhodos dans le jardin d’eau, en compagnie de quelques-unes de ses soeurs. Sa beauté m’a saisie. Petite sphère de velours violet mise en valeur par une couronne d’étamines sombres et un cercle blanc, subtil dégradé du rouge vers le rose, empilement soyeux des pétales… Je suis revenue faire des photos après ma visite rien que pour elle.

La voici in situ. Ce n’est pas très gros, une anémone. Depuis que celles-ci fleurissent, personne ne m’a interrogée à leur sujet. A cet endroit, les visiteurs n’ont d’yeux que pour l’autre côté de l’allée, vers le bassin. Si je montre les jolies anémones, mes clients leur accordent un regard distrait. Oui, oui… Ils sont préoccupés par l’absence de nénuphars, en retard cette saison. Pourquoi ne pas s’intéresser à ce qu’il y a, plutôt que de se focaliser sur ce qui manque ?

Un peu plus loin, je sais qu’ils s’extasieront devant les premières pivoines, aux corolles larges comme des assiettes étalées à hauteur de vue. C’est mon tour de faire oui, n’est-ce pas ? Les pivoines me laissent froides, elles en font trop, elles volent la vedette à toutes les autres.

J’espère que le coup de chaleur annoncé va accélérer la montée en température du bassin et la croissance des nénuphars. Pour l’instant, seules quelques feuilles encore rouges flottent à la surface de l’eau. Le fond de l’étang a été curé cet hiver, ce qui revient à rendre la pièce d’eau plus profonde. La lame d’eau plus importante met plus longtemps à se réchauffer. De plus, de nombreux nénuphars ont été replantés, il leur faut un peu de temps pour démarrer. L’été devrait être plus beau que jamais dans le jardin d’eau de Monet.

Le chant des oiseaux

Les oiseaux s’en donnent à coeur joie en ce printemps ensoleillé. Si vous avez envie de savoir qui vous gratifie de ce concert naturel, des applications dédiées à l’identification des chants d’oiseaux sont là pour vous répondre. Il y en a plusieurs, et puisqu’il faut bien choisir, j’utilise Merlin. Comme un merle qui vous enchante.

Ce matin, j’ai ouvert ma fenêtre et tendu le smartphone vers la colline boisée. En une minute d’enregistrement, Merlin a détecté plusieurs espèces : un chant de chardonneret, tout près, magnifique, entremêlé de celui d’une fauvette à tête noire, de l’appel du pinson des arbres, quelques croassements de corneille, le roucoulement du pigeon ramier, et la voix du pouillot véloce.

A mesure que l’appli détecte un oiseau, son image et son nom apparaissent en surbrillance. Avec un peu d’entraînement et beaucoup d’oreille, on doit arriver à apprendre à les reconnaître sans l’aide de la technologie. Mais d’ici là… je parie que, si vous n’êtes pas déjà accro, vous allez le devenir.

L’appli, développée par l’université américaine de Cornwell, existe en de nombreuses langues. Elle est gratuite mais nécessite de se géolocaliser, de façon à faciliter l’identification des oiseaux et à alimenter la base d’observations.

La pensée géante de Suisse

La pensée, tout le monde connaît. Elle est à la fois hyper banale et incroyablement multiforme, un peu comme, disons, les tulipes, pour citer une fleur de saison. Voici, parmi les plus grandes des pensées, la géante de Suisse. Oh là là ! 8 cm de diamètre, entre 10 et 20 cm de haut ! De quoi rivaliser avec le mont Cervin !

Allez, je ne voudrais pas qu’elle se vexe. On l’adore justement pour sa petite taille qui fait merveille à Giverny en couvre-sol. La géante de Suisse porte le nom de pensée des jardins (elle n’existe pas dans la nature) ou pour les intimes de Viola x wittrockiana, une façon de dire qu’elle fait partie de la famille des violettes, qu’elle est issue d’hybridation, et de rendre hommage à monsieur Veit Brecher Wittrock, botaniste suédois du 19e siècle, spécialiste des violas, comme il se doit, mais aussi des algues.

Sa fiche m’indique qu’il était phycologue. J’entre ce mot dans le moteur de recherche, qui, toujours serviable, me délivre aussitôt une liste de psychologues à Vernon. C’est gentil, il ne fallait pas. Mais pris d’un doute, le dit moteur me propose d’essayer avec l’orthographe phycologue. Mais oui, mon gars ! Puisqu’on te le dit !

Selon wikipedia, on pourrait nommer la phycologie l‘algologie. Mais au lieu d’éclaircir le sens, ce terme serait plutôt source de confusion. Car le mot algologie est déjà pris en médecine : il désigne l’étude et le traitement de la douleur. Personnellement, l’expression étude des algues me va très bien, et j’espère ne pas avoir à m’intéresser de sitôt à l’algologie. La bobologie, ça suffit bien.

Un clin d’oeil à Giverny

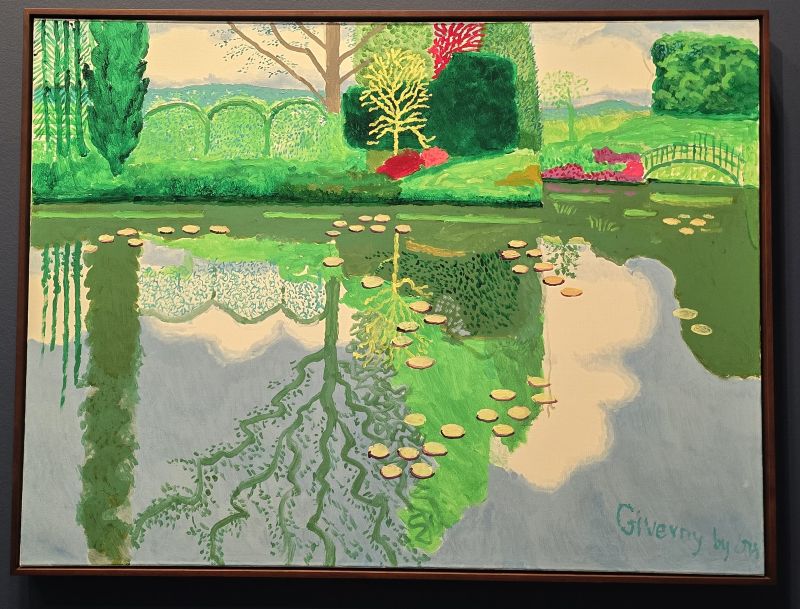

La fondation Louis Vuitton présente jusqu’au 31 août 2025 une exposition consacrée à David Hockney. Parmi toutes les oeuvres extraordinaires rassemblées, celle-ci n’est pas la plus impressionnante, mais elle ne pouvait manquer de retenir mon attention. Hockney a travaillé de mémoire, mélangé les angles, pour recréer son Giverny rêvé. Il a pris soin de laisser toute la place au miroir de l’eau. C’est un homme qui sait voir ce qui compte vraiment.

Au vu des nénuphars débutants et des masses roses et rouges des azalées, il a visité les lieux à cette époque de l’année, la fin avril.

En sortant de l’exposition, j’ai regardé de plus près mon billet d’entrée. L’envers était orné d’une reproduction de ce tableau de Giverny, précisément, parmi toutes les images possibles. Clin d’oeil…

La basilique en point de repère

Claude Monet a fait figurer le clocher élancé d’une église dans son tableau Effets d’hiver à Argenteuil. C’est la basilique Saint-Denys. En 1875, elle est achevée depuis dix ans à peine.

La voici telle qu’elle se dresse toujours au centre d’Argenteuil. Jusqu’au 11 mai 2025, la précieuse relique qu’elle abrite depuis l’an 800, la Sainte Tunique, dernier vêtement porté par le Christ lors de sa Passion, est présentée à la vue et à la dévotion des pèlerins. Cette ostention n’a lieu en principe que tous les cinquante ans.

La tulipe de l’Ecluse

Voici une tulipe particulièrement élégante avec ses deux couleurs : dehors, elle est rouge-rosé, dedans, blanche avec une macule violette. Pourquoi de l’Ecluse ? Ce nom qui intrigue est un hommage au botaniste Charles de l’Ecluse, qui vivait au 16e siècle et se passionnait pour les tulipes.

Vue du dessus, la tulipe de l’Ecluse charme par sa géométrie parfaite. Les trois pétales extérieurs sont pointus, les trois pétales intérieurs arrondis.

La tulipe clusiana était jusque dans les années 1960 une plante adventice des vignes dans le sud de la France. Les pratiques modernes de la viticulture l’ont fait quasiment disparaître. Elle a toutefois ses ardents défenseurs.

Voici la tulipe de l’Ecluse mise en scène par les jardiniers de Giverny, en compagnie de pâquerettes pompons, de tiarelles, de pensées et d’oeillets de poète. Au passage, ces voisines donnent l’échelle : la tulipe de l’Ecluse n’est pas très grande, entre 20 et 40 cm. Elle n’est pas de celles qui s’imposent à la vue, tandis que d’autres tulipes n’hésitent pas à parler fort.

Effet d’hiver à Argenteuil

23 avril 2025 / Un commentaire sur Effet d’hiver à Argenteuil

Voici l’un des cinq tableaux de Monet que l’on peut voir en ce moment à Giverny, au musée des impressionnismes, dans le cadre de l’exposition tirée de la collection Nahmad. Cela fait seulement trois ans que l’oeuvre a été achetée par la famille Nahmad. Elle appartenait auparavant à un collectionneur français de Tahiti, Paul Yeou Chichong, un self-made-man au parcours étonnant, né à Papeete d’un père chinois. Premier polynésien à intégrer HEC, il en sort diplômé en 1959, retourne à Tahiti et commence une brillante carrière. Il investit une partie de ses bénéfices en tableaux, jusqu’à amasser 350 toiles, dont de nombreux chefs-d’oeuvres signés des plus grands. Il aime en particulier les toiles de Gauguin, bien sûr, il a un penchant pour les natures mortes de poissons, mais aussi, plus curieusement, pour les paysages de neige. J’imagine qu’ils paraissent très exotiques quand on vit un été permanent.

Mais son rêve de voir l’Etat créer un musée à Tahiti pour y présenter ses tableaux ne semble pas avoir pu se concrétiser. En mai 2022, sa collection a été proposée aux enchérisseurs par Sotheby’s.

Les experts de la maison de vente se sont livrés à une étude approfondie du tableau de Monet. En décembre 1874, il avait enfin neigé abondamment, après plusieurs années sans flocons ou presque. On devine l’excitation de Monet et sa joie de peindre de beaux effets d’hiver. Il n’a pas eu à les chercher très loin : à quelques pas de chez lui, le voici face à un stock de blocs de pierre chapeautés de neige. Il est possible que ce soit l’aspect ton sur ton du blanc du calcaire et de celui de la neige qui ait arrêté son regard. Argenteuil est alors une ville en pleine expansion où l’on construit beaucoup.

Au-delà de ce motif un peu anecdotique, c’est l’intérêt porté par le peintre aux tons mouvants du ciel qui fascine. Les nuées sont animées d’une vie propre, leurs nuances délicates sont si travaillées que pas un centimètre carré du tableau ne paraît vide.