Home » 2007 (Page 9)

Yearly Archives: 2007

Les Campanules Sylvie

La pluie et le vent ont couché mes campanules Sylvie, qui poussaient si droites l’année dernière. La campanule Sylvie, nomenclature toute personnelle forgée sur l’anémone sylvie, ou anémone des bois : c’est mon amie Sylvie qui m’a donné des pieds de grandes campanules bleu ciel, il y a plusieurs années.

La pluie et le vent ont couché mes campanules Sylvie, qui poussaient si droites l’année dernière. La campanule Sylvie, nomenclature toute personnelle forgée sur l’anémone sylvie, ou anémone des bois : c’est mon amie Sylvie qui m’a donné des pieds de grandes campanules bleu ciel, il y a plusieurs années.

Je regarde tristement les longues tiges des campanules fleurir la tête basse. Sylvie s’en va le mois prochain.

Et je me demande combien de temps il faut pour que le soleil sèche la pluie. Pour y gagner, à cause de la couleur des blés, pour que les étoiles au ciel se mettent à rire, pour que les campanules redressent la tête et finissent par tintinnabuler.

Les crocodiles du bassin

La fin d’année est propice aux voyages scolaires. Au grand dam de certaines personnes en âge d’être grand-mères, les groupes d’élèves se succèdent en ce moment à Giverny.

La fin d’année est propice aux voyages scolaires. Au grand dam de certaines personnes en âge d’être grand-mères, les groupes d’élèves se succèdent en ce moment à Giverny.

« Pourquoi est-ce qu’on les emmène là ? Qu’est-ce que ça leur apporte ? » grognent parfois les visiteuses dérangées dans leurs contemplations botaniques.

Mais si on tend l’oreille à l’expression spontanée de cette marmaille remuante, c’est un régal.

Comme je me trouvais à l’accueil des groupes en même temps qu’une classe de maternelle, j’ai engagé la conversation avec les enfants les plus proches de moi.

– Vous savez ce que vous venez voir ?

– On vient voir Claude Monet ! claironne une blondinette.

– Vous allez voir sa maison et son jardin, mais pas Claude Monet, parce que ça fait très longtemps qu’il est mort !

L’information du décès du maître des lieux la saisit. Elle fait passer le scoop en se retournant vers les autres enfants :

– Hé ! Claude Monet, il est mort ! Depuis longtemps !

– Il est mort depuis quatre-vingt un ans ! dis-je en insistant sur ce gros chiffre. Même ses enfants sont morts.

Elle se retourne à nouveau.

– Même ses enfants sont morts ! répète-t-elle pour les autres avec la même stupéfaction.

Mon badge avec la photo et le logo tricolore les intrigue.

– Pourquoi tu as ça ?

Je résume :

– Mon métier, c’est d’expliquer tout sur Monet.

-Aaah ! font-il pensifs. Ils ignoraient l’existence de ce métier. Miss porte-voix s’empresse de le faire savoir aux copains. « La dame elle explique tout sur Monet ! »

Un autre enfant s’est approché d’un gardien qui porte une magnifique cravate à motif de nymphéas.

– C’est comme dans le livre ! s’exclame-t-il en montrant du doigt. La maîtresse constate, amusée, que le motif est bien celui du tableau qu’ils connaissent. Maintenant ils sont trois petits garçons autour du gardien en train de toucher sa cravate pour mieux la voir.

– Et ils sont où les poissons ?

– Ils sont dans l’eau sous les nénuphars, on ne les voit pas, répond patiemment le gardien.

Un de ses collègues est plus farceur :

– Faites attention, il y a des crocodiles dans le bassin !

Regards étonnés et un peu inquiets.

– Des crocrodiles ? Ah bon ! Je savais pas qu’y avait des crocrodiles !

Voilà un groupe qui ne jouera pas à pousser des ouh ! de fantômes dans le passage souterrain. Ils vont scruter le bassin de Monet comme un nouveau Loch Ness, à la recherche d’une longue mâchoire aux dents pointues, d’une paire d’yeux proéminents et d’un corps couvert d’écailles.

Les toits de Vernon

Ce matin les hirondelles volaient assez haut dans le ciel, faisant mentir les prévisions pessimistes de Météo France. Ce sont elles qui ont eu raison, il n’est pas tombé une goutte aujourd’hui.

Ce matin les hirondelles volaient assez haut dans le ciel, faisant mentir les prévisions pessimistes de Météo France. Ce sont elles qui ont eu raison, il n’est pas tombé une goutte aujourd’hui.

De là-haut, elles doivent avoir une vue sur les toits de Vernon proche de celle qu’on a depuis le sommet de la Tour des Archives.

Ce qui frappe tout d’abord le promeneur essouflé d’avoir gravi cent marches et qui contemple le paysage en attendant que son coeur reprenne un rythme normal, c’est la silhouette élancée de l’église émergeant des maisons qui l’entourent. On dirait une poule au milieu de tout plein de poussins.

Le quartier entre la tour et l’église a été peu affecté par les bombardements de la dernière guerre. Il a conservé son tracé du Moyen-Age, avec ses rues étroites et ses toitures enchevêtrées.

L’ardoise et la tuile se disputent les faveurs des couvertures à Vernon. Je crois qu’un comptage effectué en vue de définir quel matériau il faut employer pour les nouvelles constructions dans les secteurs protégés a conclu à un partage à 50-50. Les architectes et les particuliers ont donc le choix, petite tuile plate brun rouge ou ardoise.

On n’a pas toujours prêté autant d’attention à l’harmonie générale. Il y a quelques décennies, la tendance était plutôt de privilégier les matériaux modernes si pratiques. Quantités de toits se sont vu couverts de tuiles de Beauvais, une tuile mécanique à la jolie teinte chaude mais au rendu raide et uniforme. Avec le temps, elles finissent tout de même par se patiner et par avoir leur charme.

De tous ces toits émergent des forêts de cheminées devenues passablement superflues depuis qu’on ne se chauffe plus au bois ou au charbon. Les ramoneurs les ont désertées, il reste les petites fenêtres aménagées dans les combles qui leur permettaient d’accéder au toit pour ramoner le haut des cheminées.

Sous les toits, à la faveur d’une discontinuité de la rue, on aperçoit aussi quelques pignons de maisons à colombages. Leur dessin bicolore rappelle que nous sommes déjà en Normandie. Vernon a une vocation de ville frontière. Sous Philippe-Auguste, au 12ème siècle, c’était la dernière ville française en bord de Seine. La limite s’est un peu déplacée. Aujourd’hui c’est la première ville normande le long du fleuve.

Entretien du bassin

L’entretien du bassin aux Nymphéas de Monet est une tâche quotidienne. Il faut constamment supprimer les herbes aquatiques qui flottent à la surface ainsi que les pollens de peupliers qui se déposent sur l’eau au début du printemps.

L’entretien du bassin aux Nymphéas de Monet est une tâche quotidienne. Il faut constamment supprimer les herbes aquatiques qui flottent à la surface ainsi que les pollens de peupliers qui se déposent sur l’eau au début du printemps.

A l’époque de Monet, un jardinier était dévolu à l’entretien de l’étang. Parmi ses attributions figurait une tâche assez singulière : chaque matin, il devait laver les nymphéas.

Un contemporain a décrit cette occupation routinière du jardinier, qui circulait en barque entre les nénuphars et plongeait les boutons dans l’eau avant qu’ils ne s’ouvrent dans la matinée.

Monet n’aimait pas que quelque chose vienne s’interposer entre son motif et son oeil. La route qui longe le jardin d’eau n’a cessé de devenir de plus en plus passagère. Les véhicules à moteur soulevaient des nuages de poussière qui venait se déposer sur les fleurs aquatiques.

Avec la détermination qui lui était coutumière, Monet a résolu le problème. En proposant de régler la moitié de la dépense, il a obtenu du conseil municipal de Giverny de faire asphalter la portion de chaussée qui traverse sa propriété. C’est le jardinier du bassin qui a dû être content.

Histoire de couple

J’aime bien raconter l’histoire de la grande allée. Tout le monde s’y projette volontiers, et elle suscite souvent des commentaires ou au moins un sourire de la part des visiteurs.

J’aime bien raconter l’histoire de la grande allée. Tout le monde s’y projette volontiers, et elle suscite souvent des commentaires ou au moins un sourire de la part des visiteurs.

La grande allée existait déjà à l’arrivée de Monet et sa famille, divisant le jardin en deux parties égales. Elle était bordée de grands sapins et se terminait par les deux ifs que l’on voit toujours.

L’ombre donnée par les arbres en jetait une sur le couple de Claude et d’Alice, la future femme de Monet : ils étaient très divisés sur la question.

Alice appréciait beaucoup cette allée ombragée qui lui permettait de sortir dans le jardin sans ombrelle. Monet ne l’aimait guère parce que les fleurs refusaient d’y pousser.

Vous pouvez voir sur la photo qui a gagné. De disputes en négociations, Monet a obtenu ce qui a dû lui paraître un compromis. Il a conservé les ifs, et il a fait couper les sapins à trois ou quatre mètres de hauteur.

Vous imaginez ce que cela donne de couper des sapins adultes à trois mètres du sol : il ne reste que des troncs dénudés, des sortes de colonnes sur lesquelles Monet a fait pousser des rosiers grimpants. Entre ces piliers, il a installé les arches métalliques qui servent également de supports à des rosiers.

L’effet était assez joli, même si les fûts couverts de roses faisaient un peu bizarre. Au fil du temps, les arbres privés de branches et de faîte ont fini par pourrir. Monet les a fait abattre définitivement et l’allée a pris son aspect d’aujourd’hui.

Brouette de jardin

Il y a tant à faire pour entretenir le jardin de Claude Monet à Giverny que les jardiniers sont obligés de travailler pendant les heures d’ouverture au public.

Il y a tant à faire pour entretenir le jardin de Claude Monet à Giverny que les jardiniers sont obligés de travailler pendant les heures d’ouverture au public.

Mais cette superbe brouette en bois qui a l’air prête à servir au coin d’une allée n’a qu’un but décoratif.

Les huit jardiniers utilisent du matériel plus pratique et plus léger, en métal, même s’il est moins joli.

Zaandam

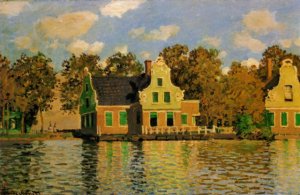

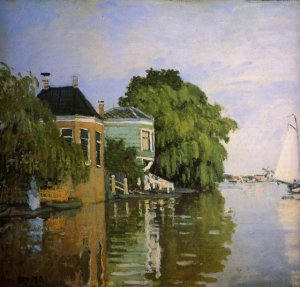

Zaandam est à Amsterdam ce qu’Argenteuil est à Paris : une banlieue autrefois riante qui est devenue très industrielle et urbaine.

Zaandam est à Amsterdam ce qu’Argenteuil est à Paris : une banlieue autrefois riante qui est devenue très industrielle et urbaine.

« Monet a peint chez nous, nous venons de Zaandam », m’ont dit deux visiteurs hollandais, et ce nom m’a aussitôt évoqué une maison verte au bord de l’eau et des multitudes de moulins.

Zaandam se situe au nord d’Amsterdam le long de la rivière Zaan, dans une région de polders.

Il y avait des centaines de moulins à Zaandam autrefois, il en reste une vingtaine soigneusement préservés. Les moulins prenaient feu à la première occasion, la foudre par exemple qui les menaçait beaucoup dans ce pays tout plat, c’est pourquoi la plupart ont disparu. Le meunier devait être vigilant et surveiller que son moulin n’allait pas trop vite, pas trop fort, sinon les meules risquaient d’émettre de dangereuses étincelles.

Les moulins servaient à toutes sortes d’usages : pomper l’eau des terres situées sous le niveau de la mer, broyer et moudre la moutarde, les pigments, fabriquer de l’huile… Nous avons l’image de moulins s’élevant au milieu des champs, et nous les associons spontanément à une activité agricole, mais ils étaient des sources d’énergie utilisées à toutes sortes de fins. Ce n’est pas étonnant que la région de Zaandam ait évolué vers l’activité industrielle.

Aujourd’hui les immeubles et les usines ont remplacé les champs.  La maison verte (« Maisons au bord de la Zaan à Zaandam ») existe toujours, c’est une belle demeure au bout d’une rangée de maisons à pignons plus récentes.

La maison verte (« Maisons au bord de la Zaan à Zaandam ») existe toujours, c’est une belle demeure au bout d’une rangée de maisons à pignons plus récentes.

Dans un autre tableau, « Zaandam », Monet a représenté un bateau à voile et deux maisons le long de la berge. « La maison jaune est appelée la maison de thé. Les riches se faisaient construire des pavillons dans leur jardin où ils allaient prendre le thé. » Le pavillon de thé a survécu lui aussi, mais il n’y a plus de voiliers, tout au plus des péniches. Les arbres des jardins ont cédé la place à des constructions.

C’est à l’été et l’automne 1871 que Monet fait un premier séjour en Hollande. Il revient de Londres où il s’est réfugié pendant la guerre franco-prussienne. Il peint 24 toiles à Zaandam ou aux environs, des moulins avec des bateaux, des maisons le long de la rivière, et pour finir le portrait d’une demoiselle nommée Guurtje van de Stadt, fille des négociants chez qui Monet demeurait.

C’est à l’été et l’automne 1871 que Monet fait un premier séjour en Hollande. Il revient de Londres où il s’est réfugié pendant la guerre franco-prussienne. Il peint 24 toiles à Zaandam ou aux environs, des moulins avec des bateaux, des maisons le long de la rivière, et pour finir le portrait d’une demoiselle nommée Guurtje van de Stadt, fille des négociants chez qui Monet demeurait.

Ce serait lors de ce séjour qu’il aurait eu la révélation des estampes japonaises et commencé sa collection.

Lundi de Pentecôte

Les accès les moins fréquentés du métro parisien portent l’indication « ouvert les jours ouvrables ». L’allitération involontaire de la formule donne naissance à une poésie administrative qui n’est pas sans charme. Mais la proximité phonétique d’ouvert, ouvré et ouvrable est bien faite pour engendrer des confusions. En guise d’exemple, prenons un cas d’une brûlante actualité, celui du lundi de Pentecôte.

Les accès les moins fréquentés du métro parisien portent l’indication « ouvert les jours ouvrables ». L’allitération involontaire de la formule donne naissance à une poésie administrative qui n’est pas sans charme. Mais la proximité phonétique d’ouvert, ouvré et ouvrable est bien faite pour engendrer des confusions. En guise d’exemple, prenons un cas d’une brûlante actualité, celui du lundi de Pentecôte.

Il fut un temps où le lundi de Pentecôte était chômé, il faut être très jeune pour ne pas s’en souvenir. Comme le lundi de Pâques, on ne savait plus trop bien pourquoi, mais c’était l’aubaine d’un long week-end. Vinrent la canicule de 2003, l’hécatombe parmi les personnes âgées les plus fragiles et la culpabilité collective. L’occasion était trop belle pour le gouvernement d’obtenir en douceur la suppression d’un jour férié. Notre ex-premier ministre décida donc la mort du lundi de Pentecôte.

Le problème, c’est que ces bêtes-là, c’est coriace. Ca résiste. Ca refuse de se laisser abattre.

Le lundi de Pentecôte a été enterré pour les uns, mais pas pour les autres.

A Giverny, comme il faut bien fixer un jour de fermeture, le musée Monet est fermé le lundi. Ce choix judicieux se démarque de celui des musées nationaux fermés le mardi, et permet d’offrir une alternative aux touristes parisiens.

Cette règle connaît une exception tout aussi logique, celle des lundis fériés. L’affluence est telle pendant les ponts que la Fondation Monet ouvre exceptionnellement les lundis fériés. Donc, à l’époque où a été fixée cette règle, le lundi de Pâques et le lundi de Pentecôte.

Reste une question : le lundi de Pentecôte est-il ou n’est-il pas férié ?

L’an dernier, le musée a consciencieusement appliqué la nouvelle norme. Le lundi suivant le dimanche de Pentecôte ravalé au rang de lundi ordinaire a suivi la règle ordinaire, celle de la fermeture. Quand tout le monde travaille, on ne travaille pas.

Cette année, pourtant, il n’est pas impossible qu’on revienne à l’ancien système de l’ouverture, parce que visiblement, le lundi de Pentecôte a beau être ouvrable, il n’est pas encore beaucoup ouvré. Information officieuse que je vous invite à vérifier par téléphone le jour J si vous envisagez de faire un tour à Giverny ce week-end.

Mais si vous en avez la possibilité, le mieux est encore de choisir une autre date. Les week-ends les plus chargés sont habituellement ceux de la Fête des Mères et de la Pentecôte.

P.S. Depuis 2009, la question en se pose plus : la Fondation Monet est ouverte 7 jours sur 7 pendant toute la saison.

Iris

« Si la pluie ne s’y met pas, il y en a encore pour une dizaine de jours, mais c’est une fleur qui n’aime pas trop l’humidité. » Parole de jardinier de Giverny, la collection d’iris du jardin de Monet est à son apogée, en même temps que les roses et les pivoines.

« Si la pluie ne s’y met pas, il y en a encore pour une dizaine de jours, mais c’est une fleur qui n’aime pas trop l’humidité. » Parole de jardinier de Giverny, la collection d’iris du jardin de Monet est à son apogée, en même temps que les roses et les pivoines.

En honneur du maître qui aimait beaucoup ses iris, c’est une débauche de fleurs plantureuses aux couleurs renversantes. Des plus pâles aux plus foncés, les iris jouent à qui sera le plus beau, à qui retiendra l’oeil. On dirait des jeunes filles au bal cherchant à séduire leur prince charmant. Regardez cette merveille en corsage jaune paille et jupe à volants, elle va se mettre à danser…

Pour obtenir un bel effet avec des iris, il ne faut pas lésiner sur la quantité. Monet les cultivait en bordure d’allées dans des plate-bandes de près d’un mètre de large. Il aurait sûrement aimé les variétés d’aujourd’hui plus hautes et plus grosses que de son temps, très florifères, et aux coloris plus divers et plus splendides que jamais.

Splendeur du printemps

Quand j’accompagne des visiteurs dans les jardins de Monet à Giverny, les premiers pas se font dans le silence. J’aime bien guetter l’émerveillement sur leur visage, pour le plaisir de m’assurer que nous sommes en phase.

Quand j’accompagne des visiteurs dans les jardins de Monet à Giverny, les premiers pas se font dans le silence. J’aime bien guetter l’émerveillement sur leur visage, pour le plaisir de m’assurer que nous sommes en phase.

« Vous devez être blasée », me disent parfois les visiteurs. Il n’en est rien. Entrer dans le clos fleuri et découvrir cette mer de corolles et de couleurs qui s’étend jusqu’au pied de la maison, traverser le pont japonais et embrasser d’un coup d’oeil toute l’étendue du jardin d’eau sont des joies que je retrouve intactes chaque jour.

Je ne suis pas la seule à revivre chaque jour la magie du jardin, si j’en crois le laconique « Il y a pire que nous » de l’un des gardiens.

Le printemps donne au clos fleuri des allures de jardin d’Eden. « Nous avons trouvé le Paradis, disaient les peintres américains en découvrant Giverny, il ne nous reste plus qu’à en jouir. » Le jardinier Monet a encore renforcé cette impression paradisiaque. Comme lui en 1883 tout le monde a envie d’écrire : « Giverny est un pays splendide pour moi ».

La pierre de Vernon

Voilà près d’un millénaire qu’on extrait de la pierre des carrières de Vernon pour construire des châteaux et des églises, la plus célèbre étant la Sainte-Chapelle à Paris.

Voilà près d’un millénaire qu’on extrait de la pierre des carrières de Vernon pour construire des châteaux et des églises, la plus célèbre étant la Sainte-Chapelle à Paris.

Les carrières de pierre s’ouvrent à flanc de coteau sur la rive droite de la Seine. D’en bas on ne voit rien, mais la colline est percée d’un dédale de galeries interminables où il ne ferait pas bon s’aventurer, si les entrées n’étaient soigneusement fermées.

La plupart des carrières ne sont plus exploitées aujourd’hui, toutes leurs ressources épuisées, sauf une dont les blocs sont réservés à la restauration des monuments historiques.

La pierre de Vernon est un beau calcaire blanc dans lequel on peut trouver des silex, surtout depuis qu’il ne reste plus que les bancs les moins fins à exploiter. Autant le calcaire est facile à sculpter, autant le silex est dur et résiste au ciseau des tailleurs de pierre. Seule l’énorme scie circulaire à ruban diamanté en vient à bout.

C’est dire le défi lancé tous les deux ans aux tailleurs de pierre qui participent aux journées de la sculpture sur pierre à Vernon. Chacun des participants se voit remettre un bloc de pierre. De l’extérieur il est bien difficile de savoir où se cachent les silex, et donc de prévoir comment les intégrer dans l’oeuvre.

Les concurrents ont deux jours pour sculpter ce qu’ils veulent, un chapiteau, une cariatide, une niche, dans un style imposé qui change à chaque édition. Cette année c’était la Renaissance.

Le concours a eu lieu dimanche dernier. Je n’ai pas attendu la remise des prix, je ne sais donc pas qui a gagné, mais le jury a dû avoir du mal à départager les plus belles pièces. Sur cette délicate tête de femme, par exemple, l’artiste a fait des silex des sortes de parures de cheveux. Ailleurs, ils forment l’oeil d’une salamandre.

L’oeuvre du gagnant rejoindra la collection de la ville de Vernon exposée au jardin des Arts, là même où se déroulait le concours.

Grenouille ou crapaud ?

C’était d’abord une rumeur, il y aurait des grenouilles dans le bassin de Monet à Giverny.

C’était d’abord une rumeur, il y aurait des grenouilles dans le bassin de Monet à Giverny.

Puis j’ai entendu un papa et son fils parler des deux belles grenouilles qu’ils avaient vues sur un radeau de nénuphars. Rendue sur les lieux qu’ils m’indiquaient, pas l’ombre d’un batracien en vue, hélas.

Ensuite, j’ai surpris un coâ sonore et répété, mais pas moyen d’admirer le ténor caché dans les roseaux.

Enfin, enfin, hier, je l’ai vue, tapie tout près de la berge. C’était l’heure du bain de soleil et la bête ne bougeait pas, j’ai pu l’observer et la photographier à loisir.

Comme vous pouvez le constater c’est un bestiau de belle taille, ce qui fait que je me demande si en fait de grenouille il ne s’agirait pas plutôt d’un crapaud. Si c’est une grenouille, elle est pourvue de cuisses dodues qui auraient fait le régal de la famille de Monet. On raconte qu’un jour les garçons avaient attrapé soixante grenouilles. Brrr… J’avais envie de les voir, mais de là à les imaginer grouillant comme une plaie d’Egypte…

Souvenir de jardin

C’est la pleine floraison des roses à Giverny. Devant la maison de Monet, le massif de rosiers tiges et de pelargoniums est au mieux de sa beauté.

C’est la pleine floraison des roses à Giverny. Devant la maison de Monet, le massif de rosiers tiges et de pelargoniums est au mieux de sa beauté.

L’espace qui s’étend devant la demeure a conservé quelque chose des parterres à la française qui s’y trouvaient avant l’arrivée de Monet.

C’est une zone plus formelle que le reste du jardin, avec des plates-bandes composées de fleurs d’une seule variété et d’une seule couleur, contrastant avec la profusion qui règne ailleurs. Au printemps, ce sont des tulipes roses surgissant de myosotis bleus. En été, des étendues de géraniums roses ou rouges.

J’ai déjà parlé de ce massif de géraniums et de rosiers devant lequel Monet aimait se faire prendre en photo.

Ce parterre semble d’un autre style, d’une autre patte que la sienne, et pour cause : le peintre a reproduit un souvenir de jardin. Le massif est une copie de celui de son enfance dans le jardin de sa tante Lecadre près du Havre.

Alors qu’il était âgé d’une vingtaine d’années, Monet a peint à plusieurs reprises le jardin de Sainte-Adresse. Quand on regarde bien le fond de ce tableau on reconnaît le massif qui a servi de modèle pour celui de Giverny.

Ainsi se balance l’espace devant la maison : devant l’aile droite, sous les fenêtres de la chambre du peintre, le parterre qui lui évoque son enfance. Au bout de l’aile gauche, côté cuisine et chambre des filles d’Alice, l’enclos aux dindons chargé de souvenirs pour Alice.

Rose simple

Monet préférait les fleurs simples, c’est-à-dire avec une seule rangée de pétales, aux fleurs doubles froufroutantes de pétales bien serrés.

Monet préférait les fleurs simples, c’est-à-dire avec une seule rangée de pétales, aux fleurs doubles froufroutantes de pétales bien serrés.

Parmi toutes les roses qui fleurissent cette semaine à Giverny, il s’en trouve beaucoup qui ressemblent à celles-ci.

Ces variétés simples sont proches de l’églantine sauvage, l’aïeule de tous les rosiers. En mai l’églantine étale ses fleurs aux délicates teintes nacrées le long des chemins, leur offrant pendant quelques jours des allures de jardin.

Réciproquement, accueillir des roses simples dans un jardin de fleurs lui donne aussitôt un je ne sais quoi de rustique qui rappelle les chemins creux.

C’était peut-être l’effet que recherchait Monet à Giverny, un côté naturel un peu sauvage, un peu campagne, qui cadre avec le lieu et l’amour du peintre pour les paysages de Normandie.

Buste de Monet

L’an prochain, il y aura peut-être un chemin qui mènera jusqu’à ce buste de Claude Monet à Giverny. Mais pour l’instant il faut couper à travers champs en se mouillant les pieds, tout au bout du parking municipal de Giverny, pour aller admirer cette oeuvre récemment inaugurée du sculpteur Daniel Goupil.

L’an prochain, il y aura peut-être un chemin qui mènera jusqu’à ce buste de Claude Monet à Giverny. Mais pour l’instant il faut couper à travers champs en se mouillant les pieds, tout au bout du parking municipal de Giverny, pour aller admirer cette oeuvre récemment inaugurée du sculpteur Daniel Goupil.

Un si beau buste caché au fond d’un parking, cela paraît aussi bizarre que dommage, comme une lampe sous le boisseau. Tout s’éclaire, si j’ose dire, quand on apprend les raisons qui ont conduit l’artiste à choisir cet emplacement retiré : le visage de Monet se trouve exactement à l’endroit où il se plaçait quand il peignait sa série de prairies aux peupliers.

C’est tout à l’honneur du sculpteur d’avoir opté pour cette localisation symbolique plutôt que pour une autre plus visible mais moins chargée de sens ailleurs dans le village.

Le banc mouillé

Ses bras invitant cachaient une traîtrise. Vous aviez envie d’un peu de repos, vous ne vous êtes pas méfié, vous vous êtes assis.

Ses bras invitant cachaient une traîtrise. Vous aviez envie d’un peu de repos, vous ne vous êtes pas méfié, vous vous êtes assis.

L’information d’un agréable relâchement musculaire arrive à votre cerveau une seconde avant une autre information, tout à fait contrariante celle-là : le banc était mouillé.

Votre visage trahit-il quelque chose de votre désagrément ? Pour l’instant vous êtes le seul à le savoir. A travers le vêtement, vous ressentez une fraîcheur humide qui ne laisse aucun doute, mais vous pouvez encore faire comme si. Quelle réaction choisissez-vous ? Pester haut et fort contre le banc ou contre vous-même, mettre tout le monde au courant de votre mésaventure ? Ou au contraire essayer que personne ne s’en aperçoive ?

Si l’idée d’exhiber un fondement orné d’une marque humide en son point de contact avec le siège vous fait honte par avance, vous élaborez des stratégies. Vous allez peut-être nouer négligemment votre pull autour de votre taille, prétextant la douceur de l’air. Ou à l’inverse remettre votre manteau en arguant de sa fraîcheur.

Ressaisissez-vous. Ce n’est qu’un peu d’eau qui sèchera vite. Vous n’êtes plus un enfançon sur le point de se faire réprimander parce qu’il n’a pas su contrôler sa miction.

N’attachez aucune importance à l’épisode. Levez-vous et continuez votre promenade sans y penser.

Tout le monde a déjà été sujet à ce genre d’étourderie. Si quelqu’un venait à le remarquer, il vous saurait gré de lui donner l’occasion de constater qu’il n’est pas le seul à être imparfait.

Le banc n’était pas un traître. C’était un tendre qui a posé sur vos joues d’en bas un joli baiser mouillé en forme de coeur.

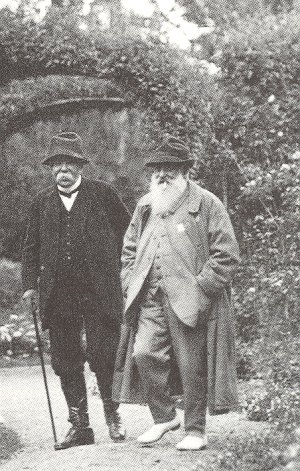

Clemenceau et Monet

Georges Clemenceau est sous les feux de l’actualité aujourd’hui. Notre Président tout neuf a rendu hommage à son lointain prédécesseur à la tête de l’Etat pendant la Première Guerre Mondiale, au Père la Victoire, au Tigre, bref au côté public du bonhomme.

Georges Clemenceau est sous les feux de l’actualité aujourd’hui. Notre Président tout neuf a rendu hommage à son lointain prédécesseur à la tête de l’Etat pendant la Première Guerre Mondiale, au Père la Victoire, au Tigre, bref au côté public du bonhomme.

Ce qu’a été Clemenceau au cours de sa carrière politique, je n’en sais que ce qu’on en apprend en classe et je ne me risquerais pas à l’évoquer. Mais j’adore, je raffole de Clemenceau côté privé.

Clemenceau et Monet ont vécu une extraordinaire et très longue amitié. Il en reste 153 lettres du Tigre au peintre, des lettres à hurler de rire et fondre de tendresse, qui livrent une image inattendue de l’homme politique.

Clemenceau s’y montre enjoué, encourageant, fraternel, facétieux, gentiment morigénateur, jouant souvent le rôle de soutien moral auprès d’un Monet qui doute. Entre eux deux, l’art. Le génie chez l’un, la passion de l’émotion esthétique chez l’autre.

L’intimité ne cesse de croître entre les deux hommes. A partir de 1920, ils se mettent à s’écrire beaucoup, jusqu’à 35 fois en 1923. Le don des Grandes Décorations de Monet à l’Orangerie et l’opération des yeux nécessaire au peintre en raison de sa cataracte en sont les principaux prétextes.

Clemenceau rend également souvent visite à Monet à Giverny, comme on le voit sur cette photo prise près de l’embarcadère du bassin aux Nymphéas. Le moustachu et le barbu ont l’air d’avoir le même chapelier, ils marchent du même pas et ont le même âge à quelques mois près.

Petits extraits de lettres de Clemenceau à Monet (tirées de « Georges Clemenceau à son ami Claude Monet, Correspondance », Réunion des Musées Nationaux) :

Je trouve votre oeuvre merveilleuse et je le dis. Seulement ce n’est pas assez. Il faudrait trouver des accents pour enfoncer la lumière dans les cerveaux obscurs. Difficile besogne. Travaillez, et soyez remercié d’avance de tout ce que vous ferez pour les yeux qui viendront. A vous de tout coeur. (21 mai 1895)

Et pensez que si vous ne venez pas, vous ne saurez jamais ce que c’est que le bouillon de choux-rèbes. Le reste vaut-il la peine de vivre ? Ce n’est pas certain. (17 août 1920)

Quoi ! Claude Monet rentre dans la circulation comme une vieille pièce de cent sous du temps de Mérovée qui sortirait de sa cachette pour épater nos faux billets de banque ! Alleluia dans les hauteurs ! Je ne vous ai pas écrit pour ne pas vous déranger, et voilà que vous vous dérangez vous-même. C’est une joie. (18 septembre 1921)

Cher ami, je viendrai vous dire adieu mercredi et je profiterai de l’occasion pour vous chiper un déjeuner. Pour vous offrir quelque chose, j’apporterai mon appétit. A vous mon coeur, qui tout aussi bien, est à l’ange bleu. (27 mars 1922)

Cher ami, Tout homme, en venant au monde, a le droit d’empocher au cours de son existence un certain nombre de coups de pieds au… derrière. Il faut croire que vous n’avez pas encore eu votre compte puisque vous vous donnez tant de peine, pour vous attribuer quelques suppléments. (septembre 1923)

Quand visiter Giverny

Les jardins de Monet à Giverny pour soi tout seul ou presque : le rêve ! Avoir le champ libre pour les plus belles photos, se laisser envahir par la beauté du lieu…

Les jardins de Monet à Giverny pour soi tout seul ou presque : le rêve ! Avoir le champ libre pour les plus belles photos, se laisser envahir par la beauté du lieu…

Les conseils habituels pour éviter les pics d’affluence tombent parfois un peu à plat. Il est recommandé de venir plutôt en semaine et plutôt le matin, par exemple. Mais en mai-juin, c’est pile le moment choisi par les groupes scolaires pour investir l’endroit. Le créneau du déjeuner, d’habitude assez calme, est franchement animé.

En cette période de l’année, le bon plan est d’arriver en milieu d’après-midi. Vers 15h30, les groupes regagnent leurs autocars pour ne pas rentrer trop tard. Les jardins et la maison peu à peu se vident.

A 17h15, aujourd’hui, nous n’étions plus qu’une poignée à nous promener dans les allées. Il restait encore trois quarts d’heure d’ouverture.

Quels instants extraordinaires quand les fleurs ont l’air de ne fleurir que pour vous. Quand on se sent comme l’invité de Monet et qu’on s’attendrait presque à le voir surgir au détour d’une allée, avec son ventre proéminent et sa longue barbe blanche, prêt à faire les honneurs de son jardin.

PS. A partir du 1er avril 2009 la Fondation Monet ouvrira 7 jours sur 7. Tout porte à croire que le lundi, qui était jusqu’ici le jour de fermeture, sera le plus calme de la semaine.

Exposition Monet chez Wildenstein

La moitié des Monet environ se trouve dans des collections privées : un millier de toiles inconnues ou presque du public, rarement présentées dans des livres. La seule occasion d’admirer ces oeuvres appartenant à des particuliers est d’aller voir les expositions où, parfois, elles sont prêtées.

La moitié des Monet environ se trouve dans des collections privées : un millier de toiles inconnues ou presque du public, rarement présentées dans des livres. La seule occasion d’admirer ces oeuvres appartenant à des particuliers est d’aller voir les expositions où, parfois, elles sont prêtées.

Les New-Yorkais ont cette chance en ce moment. Jusqu’au 15 juin, la galerie Wildenstein organise une exposition consacrée à Monet (Wildenstein & Co. 19 East 64th St New York, NY, Lundi – Samedi 10h-17h – Entrée 10$ – Senior/Etudiant 5$).

62 tableaux, la plupart sortis des coffres ou décrochés des murs de belles demeures, dressent un portrait insolite de l’oeuvre du peintre de Giverny.

Pour rassembler autant de trésors dans une galerie privée, il ne fallait pas moins que le nom et l’entregent de Guy Wildenstein. Son père Daniel Wildenstein a consacré une grande partie de sa vie à dresser le catalogue raisonné de l’oeuvre de Monet, suivant à la trace le devenir de chacune des 2000 toiles. Il a écrit une biographie du peintre qui fait autorité. Cette exposition est donc un double hommage, à Claude Monet et à Daniel Wildenstein, décédé il y a cinq ans.

La toile ci-dessus s’intitule « Adolphe Monet lisant dans un jardin ». Elle représente le père de Claude Monet et a appartenu à son frère Léon. C’est une oeuvre de jeunesse, peinte par Monet en 1866, à l’âge de 26 ans. On reconnaît à l’arrière plan le massif de pélargoniums et de rosiers conduits en arbres qui figure dans « Jardin en fleurs » exécuté le même été (musée d’Orsay). Monet a reproduit ce massif devant sa maison de Giverny.

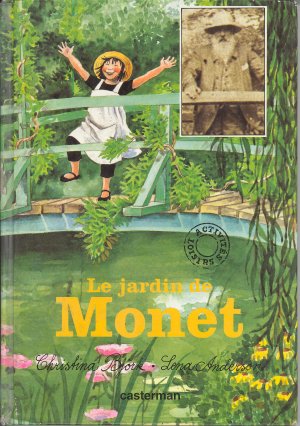

Linnea

Si vous vous intéressez à Monet, il y a de bonnes chances pour que vous ayez lu ce livre. C’est sans doute le plus vendu parmi les centaines à parler du peintre, traduit en japonais et en bien d’autres langues. Il existe même en suédois et pour cause : il a été écrit par une Suédoise.

Si vous vous intéressez à Monet, il y a de bonnes chances pour que vous ayez lu ce livre. C’est sans doute le plus vendu parmi les centaines à parler du peintre, traduit en japonais et en bien d’autres langues. Il existe même en suédois et pour cause : il a été écrit par une Suédoise.

Le titre de l’édition française est « Le jardin de Monet » (par Christina Björk et Lena Anderson, Ed. Casterman).

L’héroïne de ce livre pour enfants s’appelle Pomme, rebaptisée Linnea dans les éditions étrangères, clin d’oeil au grand Linné, le savant suédois à qui nous devons la classification systématique du vivant dans une nomenclature binominale.

On ne devient pas best-seller par hasard. Il faut des qualités qui plaisent à un large public, et ce petit livre en est plein. La mise en page mêle reproductions d’oeuvres, photos d’archives, et des dessins à l’aquarelle qui pétillent de gaieté.

L’histoire est bien faite pour que les jeunes lecteurs s’identifient et se projettent : elle raconte le voyage d’une petite fille qui se rend à Paris et à Giverny sur les traces de Claude Monet.

Le texte (53 pages) regorge de détails, dans une volonté de le rendre à la fois vivant, précis et instructif. Il est supposé écrit par la petite fille mais s’adresse à de bons lecteurs, avec des locutions comme « sous l’impulsion de Monet » ou « c’est la lumière du soleil qui déterminait l’apparence des choses ». Cela au milieu de notations très justes comme « Il est étrange de voir en réalité des choses auxquelles on a longtemps rêvé. Elles sont presque toujours si différentes. »

Voilà, c’est un petit livre plein de charme, qui se décline aujourd’hui en vidéo, en cartes postales et en produits dérivés divers. J’ai même aperçu une petite fille déguisée en Linnéa ce printemps dans les jardins de Monet !

Microcosmos

Malgré les apparences nous voyons mieux d’un peu loin que de près. Ce qui est petit, au ras du sol nous échappe. Il faut faire un effort pour se baisser, descendre nos yeux d’un bon mètre et regarder.

Malgré les apparences nous voyons mieux d’un peu loin que de près. Ce qui est petit, au ras du sol nous échappe. Il faut faire un effort pour se baisser, descendre nos yeux d’un bon mètre et regarder.

Si nous étions des insectes rampants, nous verrions le monde plus près des choses, comme à travers un zoom énorme. Ces mousses aux formes étranges nous seraient familières. Nous nous serions déjà retrouvés nez à nez avec l’araignée qui a tendu ces fils minuscules de l’une à l’autre, à deux centimètres de hauteur.

Il y a quelques années le film Microcosmos a connu un succès mérité. Au prix d’un travail considérable, ses auteurs ont réussi à faire entrer les spectateurs dans la peau des petites bêtes des prés, acteurs principaux du film. Vous vous rappelez ? C’était fascinant, et même hypnotique.

Tellement hypnotique qu’à chaque fois que j’ai vu Microcosmos, je me suis endormie, malgré tous mes efforts pour résister au sommeil. Les images étaient accompagnées de chants envoûtants qui me faisaient l’effet d’une berceuse, il faut croire. Je me suis endormie au cinéma, et ensuite chaque fois que j’ai tenté de visionner la cassette. Je voudrais bien savoir si cela vous a fait le même effet. Si cela s’avère, c’est sûrement qu’il y avait de la mouche tsé-tsé en image subliminale, entre deux plans de scarabées.

Je peux m’asseoir sur votre banc ?

Les bancs des espaces publics sont des lieux de convivialité singuliers. La conversation s’y engage avec plus de facilité qu’ailleurs. On dirait que le fait de partager le même siège crée un début de lien, un prétexte.

Les bancs des espaces publics sont des lieux de convivialité singuliers. La conversation s’y engage avec plus de facilité qu’ailleurs. On dirait que le fait de partager le même siège crée un début de lien, un prétexte.

C’est le lieu des contacts éphémères promis à une absence de lendemains. Le lieu des premières impressions. De rencontres qu’on trouve parfois trop brèves, mais qui laissent le souvenir de quelque chose, un humour, une présence humaine, des encouragements…

Hier j’étais tranquillement en train d’attendre des clients qui avaient du retard quand un monsieur et une dame sont venus s’asseoir près de moi.

« Nous sommes la Sainte Trinité », déclare solennellement le monsieur en anglais. Je le regarde avec des yeux ronds, et je vois que les siens rient. Je rentre dans son jeu.

– Ah bon, et qui de nous trois est Dieu ?

– On m’a appris à l’école que Dieu est un vieux barbu, ça ne peut être que moi, poursuit-il toujours imperturbable.

– Tu n’as pas beaucoup de barbe, remarque son épouse.

– Monet aurait fait un très bon Dieu d’après votre description.

Etc, etc, jusqu’à ce qu’ils se lèvent quelques minutes plus tard. Je viens de dire, je ne sais plus pourquoi, que nul n’est parfait.

– Nul n’est parfait sauf ? interroge l’Anglais.

– Sauf vous, naturellement, puisque vous êtes Dieu.

Il s’en va très satisfait.

Un autre jour, je suis assise près d’une dame qui déguste un petit suisse. Des jeunes arrivent peu à peu.

– Qui veut goûter ? leur demande-t-elle en allemand. Elle leur explique l’histoire de l’invention du petit suisse, comment on les fait, le goût que cela a.

J’écoute avec attention son excellente diction allemande, me demandant de quelle nationalité elle est pour avoir une telle connaissance des petits suisses et une telle désinvolture dans la façon de les consommer, dans leur pot et sans sucre.

Tout à coup elle s’adresse à moi, avec un accent français de Française qui me confond. J’apprends qu’elle est le professeur de ces jeunes en voyage scolaire, arrivés dans la région depuis la veille. Ils viennent de la ville où j’ai séjourné quand j’étais étudiante.

Le fait lui paraît assez marquant pour en informer ses élèves.

– Approchez ! que je vous raconte une histoire ! Vous voyez cette dame, ici, est-ce que nous nous connaissions avant ?

Je confirme que non.

– Nous avons engagé la conversation, et en parlant, voilà qu’elle me dit qu’elle a vécu à V.

Elle les laisse s’étonner de ce que le monde est petit. Son message est plutôt un encouragement à oser parler aux gens assis à côté de vous sur les bancs. Et pour moi, un message d’encouragement à me remettre à l’allemand. Dans la langue de Goethe, encouragement se dit Ermunterung. Je le savais, mais il a fallu qu’elle me le souffle.

Trois bottes de cresson

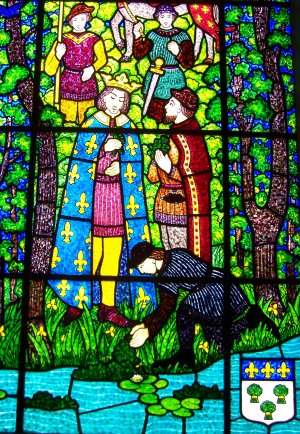

Cela ne se devine pas si on ne le sait pas : les armes de la ville de Vernon représentent trois bottes de cresson, surmontées de trois fleurs de lis.

Cela ne se devine pas si on ne le sait pas : les armes de la ville de Vernon représentent trois bottes de cresson, surmontées de trois fleurs de lis.

L’histoire de ce blason remonte à Louis IX, autrement dit Saint-Louis.

Le roi de France est venu une vingtaine de fois à Vernon, entre mai 1227, date du premier séjour connu, et les 9, 10 et 11 mai 1268, son dernier passage dans la ville.

Voici l’anecdote :

Saint-Louis, venu à Vernon par un temps de grande chaleur, témoigna à son arrivée dans la ville le désir de prendre quelques aliments à la fois substantiels et rafraîchissants. On lui offrit une salade de cresson, plante abondante dans le pays. Le roi en fut si satisfait qu’il accorda de suite à Vernon de placer dans son écu, d’abord trois fleurs de lis comme étant ville royale, puis en reconnaissance de sa bonne et chaude hospitalité, trois bottes de cresson de sinople liées d’or, deux et un.

Dans l’escalier d’honneur de la mairie de Vernon, un vitrail illustre cet épisode. Il a été réalisé par François Décorchemont en 1964.

Aujourd’hui, on ne récolte plus de cresson à Vernon, mais on en cultive pas très loin, dans les cressonnières de la vallée d’Eure. Le producteur vient tous les samedis au marché de Vernon. Je crois même que pour trois bottes, il vous fait un prix et vous offre en prime ses meilleures recettes.

Glycine mauve, glycine blanche

Comme tous les visiteurs s’y arrêtent pour admirer le point de vue sur l’étang aux nymphéas et se prendre en photo (Monet le faisait déjà), le pont japonais du jardin d’eau de Giverny est souvent noir de monde. Mais il suffit de lever les yeux et on ne voit plus que les glycines, encore plus belles quand leurs longues inflorescences sont traversées par la lumière du soleil.

Comme tous les visiteurs s’y arrêtent pour admirer le point de vue sur l’étang aux nymphéas et se prendre en photo (Monet le faisait déjà), le pont japonais du jardin d’eau de Giverny est souvent noir de monde. Mais il suffit de lever les yeux et on ne voit plus que les glycines, encore plus belles quand leurs longues inflorescences sont traversées par la lumière du soleil.

Si vous trouvez cette image un peu petite, allez voir en grand la glycine mauve et la glycine blanche de Monet à Giverny.

La qualité des estampes de Monet

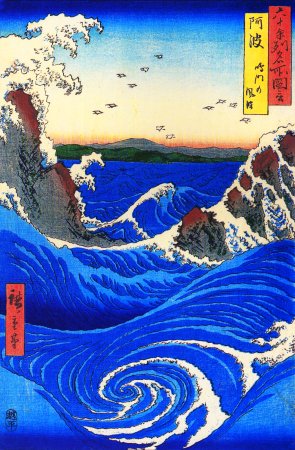

Aujourd’hui, il y avait dans le groupe que je guidais à Giverny un collectionneur d’estampes japonaises.

Aujourd’hui, il y avait dans le groupe que je guidais à Giverny un collectionneur d’estampes japonaises.

Cela se voit vite : à la place du regard intéressé, admiratif, recueilli ou curieux qu’ont généralement les visiteurs, celui-ci éprouvait une réelle jubilation devant l’impressionnante collection de gravures rassemblée par Monet.

Il m’a désigné l’estampe d’Hiroshige « Ohashi, averse soudaine à Atake » comme l’une des plus célèbres, m’a montré celles qu’il possédait et s’est extasié sur la qualité de la collection Monet.

De l’avis de ce connaisseur, Monet achetait ce qu’il y avait de mieux, non seulement les meilleurs artistes japonais mais aussi les meilleurs tirages.

Les estampes sont des impressions à l’encre à partir d’une gravure sur bois. On peut effectuer une centaine de tirages de chaque bois gravé, mais la finesse des contours diminue à la longue. Monet choisissait des tirages de tête, les toutes premières feuilles tirées des gravures, qui gardent la trace des veines du bois. C’est aussi émouvant que les empreintes digitales d’un sculpteur dans la glaise ou que les grains de sable collés dans la peinture de Camille sur la plage de Trouville par Monet.

L’état de conservation de la collection d’estampes japonaises de Monet est remarquable. Celles à dominante bleue ont bien traversé les décennies, et même si quelques-unes comme « Chrysanthèmes et abeille » d’Hokusai ont vu leur rouge pâlir, elles restent fort belles.

Commentaires récents