Home » Tableaux de Monet commentés

Category Archives: Tableaux de Monet commentés

Les premiers essais de Nymphéas

Cette grande toile sobrement encadrée est l’une des oeuvres phares de l’exposition Nahmad au musée des impressionnismes Giverny. Alors qu’elle figure au catalogue raisonné dans les pages consacrées aux tableaux de 1914-1917, des études récentes la datent de 1897, ce qui fait d’elle l’une des premières tentatives de Monet de peindre des nymphéas pour eux-mêmes.

Sans doute assis sur la berge, le peintre représente un tout petit coin de son bassin. Je crois qu’il se trouve près de la petite île et que les « hautes herbes » en question sont des feuilles d’iris. Monet insiste sur le contraste entre les feuilles éclairées et leur ombre. La disposition en surplomb, la forme tortueuse des feuilles me fait penser à l’estampe d’Hokusai La Grande Vague de Kanagawa que possédait Monet. « L’ombre des plantes occupe la plus grande partie de la toile, projetant un espace inquiétant sur les fleurs à peine esquissées », commente le rédacteur du cartel.

Face à la toile, j’ai été frappée par la couleur des nénuphars. Monet les a peints verts, comme il les voyait, alors qu’ils devaient être blancs ou jaunes. En bon observateur, il décrit les feuilles qui flottent plus ou moins vertes ou violettes selon leur âge.

La petite zone laissée inachevée à droite du tableau est fascinante, laissant entrevoir à quoi il ressemblait après une ou deux séances seulement. C’est comme si le peintre nous proposait de soulever le coin du tableau pour découvrir un autre stade de l’oeuvre par dessous. Tout au long de sa vie, Monet n’a cessé de s’interroger sur la peinture, et l’une des questions les plus récurrentes était celle du moment où il faut arrêter d’ajouter de la couleur au tableau. Sa correspondance avec Durand-Ruel révèle qu’il n’acceptait de se séparer d’une oeuvre que s’il en était à peu près satisfait. Mais il lui est aussi arrivé de gâcher des toiles, à ses yeux, en s’entêtant dessus.

Celle-ci est restée dans sa propre collection toute sa vie, comme l’atteste le cachet d’atelier apposé par son fils Michel après sa mort. Cette petite zone incomplète, c’est le pinceau qui reste en suspens, c’est la modestie de Monet affirmant que le tableau est inachevé. Selon lui, achevé voudrait dire parfait, or la perfection n’est pas à la portée de l’humain.

Ce tableau faisait-il partie des « tentatives anciennes » retrouvées dans sa cave par Monet, des années plus tard, que Clemenceau jugeait « bien sages », et qui lui ont donné l’envie de se lancer dans les Grandes Décorations ? Le cadrage ignorant les berges, centré sur l’eau et les plantes aquatiques, pourrait le faire penser.

Jardin en fleurs à Sainte-Adresse

Claude Monet, Jardin en fleurs à Sainte-Adresse, vers 1866, musée Fabre, Montpellier

Le musée Fabre de Montpellier présente un troisième tableau de Claude Monet, en plus de son Portrait de Bazille et de sa nature morte Trophée de chasse. Il s’agit cette fois d’un paysage, le jardin de la tante de Monet, Jeanne Lecadre. Celle-ci possédait une maison de campagne à Sainte-Adresse.

La ville de Sainte-Adresse est voisine de celle du Havre où habitait la famille. Il était courant à l’époque que les maisons de campagne se trouvent très près du domicile urbain de leur propriétaire. Les faubourgs d’alors n’étaient pas aussi étendus que nos banlieues d’aujourd’hui, les transports moins rapides, et si l’on voulait profiter de sa maison dans la verdure il était préférable qu’elle ne soit pas trop loin.

Monet a 25 ans quand il représente ce coin de jardin éclatant sous la lumière d’été. Les rosiers tiges sont en fleurs, tout comme les géraniums plantés à leurs pieds. Les couleurs des roses et des pélargoniums se répondent et font vibrer tous les verts autour. Le jeune peintre a porté toute son attention sur le contraste entre l’ombre et la lumière. Sous le grand tilleul, les ton se font sombres. Le spectateur peut ressentir la fraîcheur qui règne sous l’arbre, par comparaison avec le massif de fleurs, très ensoleillé. Monet s’adonne à la joie de peindre, et rien ne laisse deviner, dans ce tableau rayonnant, les soucis familiaux auxquels il est confronté.

A l’arrière, la maison se devine, avec ses lignes régulières. Les volets sont peints en vert. Est-ce là que Claude a trouvé l’inspiration pour la couleur de ses volets de Giverny, gris à l’origine, qu’il a voulu repeindre en vert ? Il est probable en tout cas que c’est dans le jardin des Lecadre à Sainte-Adresse qu’il a puisé le modèle de ses massifs de rosiers et de géraniums qui ornent l’espace devant sa maison de Giverny.

Trophée de chasse

Claude Monet, Trophée de chasse, 1862, Musée Fabre, Montpellier

Claude Monet n’a que 21 ans quand il exécute ce tableau de chasse. Le contexte de l’oeuvre est mystérieux : dans quelles circonstances a-t-il eu l’occasion de peindre tous ces oiseaux, entassés sur une console en marbre, tandis que pendent au-dessus d’eux différents instruments de chasse qui ont servi à les tuer ? La corne à poudre est très semblable à celle de la Nature morte au faisan déposée au musée de Rouen.

Le but artistique est clair : montrer son habileté à représenter les plumes, la fourrure, la corne, le marbre… Et ce faisant, plaire à un éventuel amateur.

Les émotions qui nous assaillent à la vue de ce carnage d’oiseaux sont sans doute bien différentes de celles que Monet éprouvait, et qu’il espérait faire ressentir à son spectateur. Il ne voyait probablement aucun mal à la chasse, loisir communément pratiqué dans son milieu social. Peut-être même éprouvait-il un certain orgueil du gibier tué, à l’image du jeune Pagnol fier de son père abattant deux bartavelles. C’est cette même « gloire » du fin tireur qui pouvait susciter l’achat d’un tel tableau mémorisant une chasse fructueuse.

Pour ma part, il me rend si triste que je ne pourrais pas supporter de le voir accroché au mur. Heureusement, il y a le chien.

Ce chien de chasse attiré par l’odeur du gibier, la truffe en éveil, a dû lui aussi participer à la chasse. On ne voit que sa tête, qui anime le bas de la composition de toute sa vie. Nez à bec avec la bécasse, impossible de savoir ce qu’il pense, ce qu’il ressent. Mais son attitude d’intérêt intense sollicite, par mimétisme, le nôtre. Monet espère que son tableau retiendra l’attention à l’égal de celle du chien.

Etretat en hiver

En 1883, après six jours passés au dispendieux hôtel Continental du Havre, Monet décide de changer de lieu de séjour et de se rendre à Etretat, 28 km plus au nord sur la côte. Il va y rester trois semaines, bien mises à profit avec près d’un tableau par jour.

Le 31 janvier, il écrit à Alice de l’hôtel Blanquet, Etretat :

« Je vous dirai que je suis très content d’être venu ici, c’est vraiment admirable et je crois que je vais faire de très bonne choses, ce sera peut-être moins nouveau que ce que je voulais faire au Havre, mais c’était impossible avec le temps qu’il a fait. Ici je me suis mis de suite à travailler, j’ai mes motifs à la porte de l’hôtel et même un superbe de ma fenêtre. (…) Ici je suis très bien et à bon marché, ce qui est différent de l’hôtel Continental, mais je crois qu’aussitôt mon dîner terminé je n’aurai qu’à me coucher. »

En 1883 comme aujourd’hui, l’hiver est la basse saison à Etretat. Si les distractions manquent en soirée, peu importe : le froid et le vent ont dû bien fatiguer le peintre. Comment faisait-il pour travailler dehors toute une journée, immobile ? Température de l’air, 8 degrés. Température de l’eau, 7 degrés.

Le jour où Monet a peint La Falaise et la Porte d’Aval, à l’heure de la pleine mer, le vent devait souffler violemment, arrachant des gerbes d’écume. Pourtant, le peintre n’a pas l’air d’être dans sa chambre mais plutôt sur le perrey, actuellement la terrasse tout en haut de la plage de galets. Depuis l’hôtel, voici ce qu’il voit :

L’horizon coupe la porte d’Aval plus haut. On sent la jubilation de Monet à peindre les flots déchaînés, avec des touches en virgules d’un riche chromatisme. La mer est verte, jaune, grise, bleue, toute blanche d’écume ; d’énormes vagues viennent battre le Trou à l’homme, au pied de la falaise. Il en faut plus pour impressionner les pêcheurs du premier plan, qui donnent l’échelle des bateaux et des caloges aux toits de chaume, ces cabanes servant à ranger les filets, aménagées dans des esquifs impropres à la navigation. Du surcyclage avant l’heure.

Le Bloc

Claude Monet, Etude de rochers, Creuse (Le Bloc) – 1889, Collections royales de Grande-Bretagne

Aujourd’hui, Charles III et la reine consort Camilla vont avoir bien autre chose en tête que de penser à la peinture et aux immenses collections d’objets d’art des Windsor conservées dans les résidences royales. Mais peut-être ont-ils aperçu ce matin ce tableau peint par Monet en 1889, sans y prêter une attention particulière. Voilà bien longtemps qu’il fait partie des meubles à Clarence house, le home londonien de Charles et Camille. Une photo publiée par Le Guardian nous montre Le Bloc accroché en bonne place dans la Morning Room. Je ne suis pas très au fait des usages dans les maisons qui possèdent des dizaines de pièces, mais peut-être est-ce là que le couple royal prend son breakfast.

La maison était autrefois celle de la reine mère, et toujours selon le quotidien britannique c’est elle qui aurait fait entrer le prestigieux caillou dans sa collection privée en 1945, suite à un achat à la galerie Wildenstein de Paris. L’Etude de rochers, Creuse lui a été vendue pour une (grosse) bouchée de pain : 2000 livres, soit 124 000 euros de 2023. Elle en vaudrait 20 fois plus aujourd’hui, à minima. Queen Mum a fait une bonne affaire, à une époque où le marché de l’art était dans le creux de la vague.

Elle ne pouvait ignorer l’histoire de la toile, bien faite pour toucher une VIP. Le tableau peint en 1889 par Monet lors d’un séjour à Fresselines, dans la Creuse, est resté dix ans chez lui avant qu’il n’en fasse cadeau à son ami Georges Clemenceau. Ce dernier ne s’en est jamais séparé. Selon le catalogue raisonné établi par Wildenstein quelques décennies plus tard, les héritiers de l’homme d’Etat l’ont gardé plusieurs années avant de le mettre en vente. Il n’aurait donc été proposé à l’achat qu’une seule fois.

C’est une oeuvre qui, au premier abord, déroute. Que nous donne-t-elle à voir ? Une pente rocheuse très escarpée, dont la crête se détache sur le ciel. Quelques arbres se devinent à l’arrière-plan, sur la gauche, donnant l’échelle. Rien d’autre.

L’oeil, tel Sisyphe, gravit sans relâche le rocher, redescend, recommence. Il cherche ce qu’il y a à voir. Cet abrupt rocailleux, est-ce donc tout ? Il faudrait arriver tout en haut pour voir s’ouvrir le paysage. Mais Monet ne nous propose pas d’horizon. Ce qu’il recherche, c’est la frontalité.

On ne sait pas à quel moment de sa campagne de peinture à Fresselines Monet s’attelle à ce motif. Sans doute n’est-ce pas le tout premier qu’il choisit, mais plutôt des vues de la vallée et sa rivière : un paysage. Et puis un jour cette muraille dressée qui lui fait face au bord de l’eau s’impose à lui. Il faut qu’il la fasse.

Le site du tableau à Fresselines

Dans ce ravin au confluent de la Grande et de la Petite Creuse, Monet est venu chercher une nature sans âge, dont la sauvagerie lui rappelle Belle-Île. L’absence de recul impose la contre-plongée. Monet peint cet escarpement comme il peint les falaises du pays de Caux depuis la plage, comme il peindra bientôt la cathédrale de Rouen. Le regard rivé sur la pierre aux teintes changeantes, il détaille la muraille minérale qui se dresse devant lui et s’offre à la lumière.

Il se dégage une force tellurique impressionnante de cette étude de rochers. Leur masse paraît surgir d’un profond mouvement de terrain et s’élever vers le ciel. N’est-ce pas ainsi que Monet nous apparaît, tel un roc, s’imposant de toute la force de son caractère ?

Lui-même associera plus tard ce Bloc à son ami Georges Clemenceau, et cela pour des raisons totalement républicaines.

Reprenons la chronologie : au printemps 1889 Monet peint l’Etude de Rochers, Creuse.

En janvier 1891 Clemenceau prononce à la Chambre le célèbre discours « La Révolution française est un bloc ». Il s’oppose à représentation à la Comédie-Française de la pièce de Victorien Sardou, Thermidor, hostile à la période de la Terreur.

En mai 1895 Monet et Clemenceau, qui se sont connus au Quartier latin quand ils étaient jeunes et se rencontrent sans doute épisodiquement, se rapprochent suite à l’article louangeur de Clemenceau à propos de l’exposition des Cathédrales de Monet.

En janvier 1898 Clemenceau plaide dans l’affaire Dreyfus pour défendre Zola. Zola est condamné en mars. Monet suit les débats avec passion dans les journaux.

Le 23 décembre 1899, Clemenceau remercie Monet de son envoi du Bloc. Le tableau devait être accompagné d’une lettre explicative de l’artiste, qui ne nous est pas parvenue. Nous ne saurons donc pas ce qui a vraiment motivé ce don de Monet. C’est peut-être suite à la grâce présidentielle accordée à Dreyfus le 19 septembre 1899 que le peintre a l’idée de l’analogie entre Clemenceau et son tableau peint dix ans plus tôt. Car Clemenceau ne veut pas d’une grâce, mais d’une réhabilitation. Mais Clemenceau tarde à répondre, selon le texte de sa lettre où il explique magnifiquement son embarras :

Paris, 23 décembre 1899

Bien cher ami,

Justement je n’avais pas répondu à votre affectueuse lettre parce que je ne savais que vous dire au sujet de ce merveilleux « Bloc » dont il vous plaît de m’écraser. Vos bonnes paroles étaient pour moi la plus belle récompense, car j’ai pu juger que l’homme était chez vous à hauteur de l’artiste, et ce n’est pas peu dire. Je voulais que vous sachiez combien vous m’avez donné de joie. Je voulais vous embrasser et vous dire une fois de plus que je vous aime. Mais ce diable de « Bloc » était entre nous et me barrait le passage. Je ne pouvais pas refuser par crainte de vous faire de la peine. Je ne pouvais pas accepter parce que c’est un présent de trop haut prix. Et voilà que maintenant, sans ma permission, vous me bombardez de ce monstrueux caillou de lumière. Je demeure stupide et ne sais plus que dire. Vous taillez des morceaux de l’azur pour les jeter à la tête des gens. Il n’y aurait rien de si bête que de vous dire merci. On ne remercie pas le rayon de soleil.

Je vous embrasse de tout mon coeur.

G. Clemenceau

P.S. Je vous prie de présenter mes hommages à Madame Monet. Je me tiens prêt à faire le voyage de Vernon avec Geffroy au jour qu’il désignera.

Peut-être est-ce le même Geffroy qui a dénoué la situation, en pressant Clemenceau d’accepter et de répondre. Le ton de cette lettre est encore formel, bien qu’admiratif. On est loin de la familiarité et du ton enjoué des dernières années.

Le Bloc, ce sera finalement le titre d’un journal entièrement rédigé par Clemenceau de janvier 1901 à mars 1902, date qui voit son retour à la vie politique.

Coin d’appartement

Claude Monet, Coin d’appartement, 1875, musée d’Orsay (W365)

Exposé au musée des impressionnismes Giverny jusqu’au 2 juillet 2023

Que peindre aujourd’hui ? L’oeil de Monet, toujours aux aguets, s’est arrêté sur un intéressant contre-jour : celui que dessine la lampe à pétrole dans le cadre de la fenêtre. Au sol, le reflet de la lumière luit comme la coulée bleue d’une rivière sur le parquet ciré en point de Hongrie. Intéressant à peindre aussi, ce contraste entre le premier plan bien éclairé et le clair-obscur qui règne à l’intérieur de l’appartement. La couleur contre l’ombre.

C’est la morne saison, les potées qui décorent le jardin pendant l’été ont été mises à l’abri du gel dans la maison. A en juger par leur décalage, on peut les croire posées sur les marches d’un escalier. En réalité, celles du premier plan sont sans doute placées sur des supports, de façon à renforcer leur aspect de petits arbres en trichant sur leur taille.

Pierre-Auguste Renoir, Claude Monet, 1875, musée d’Orsay.

Actuellement présenté à l’exposition ‘Léon Monet’ au musée du Luxembourg.

Un tableau de Renoir daté de la même année nous montre Monet et ce qui se trouve derrière lui. Le peintre porte curieusement un chapeau dans sa maison, comme dans un autre portrait de Monet par Renoir, Monet lisant.

Les plantes sont remisées dans une pièce lumineuse, peut-être un jardin d’hiver. Wildenstein parle d’une véranda. La lumière qui frappe le visage de Monet par la droite indique une fenêtre de ce côté également. Monet peint-il vraiment, ou fait-il semblant ? Si nous imaginons qu’il peint, nous avons la sensation étrange que Renoir est caché derrière le rideau du Coin d’appartement et que nous assistons à la scène, au moment même où Monet exécute le tableau. En réalité, la position du rideau et de l’arbrisseau ne correspondent pas. Monet se tient plus en retrait pour peindre le Coin d’appartement.

Claude Monet, Camille au métier, 1875 (W366), The Barnes Foundation, Philadelphia

La toile cataloguée juste après le Coin d’appartement est comme celle de Renoir peinte en direction de la véranda et nous montre Camille penchée sur son métier à broder, dans un chromatisme époustouflant.

Monet s’est donc installé là, dans la véranda, saisi par l’angle original qui s’offrait à lui quand il regardait vers le hall. Un tableau. A condition de peindre au format portrait pour obtenir le troublant effet de lumière traversante. Le format paysage, trop stable, ne convient pas.

Mais il lui faut des figures pour lutter contre le sentiment de vide d’un intérieur désert. Est-ce un jeudi ? Une période de vacances scolaires ? Toute la famille est requise pour l’entreprise de peindre.

Monet a placé très précisément son fils à l’endroit adéquat, légèrement décalé vers la droite pour ne pas perturber le reflet, pour ne pas être aligné avec la lampe. Mets-toi là et reste tranquille. Jean a sept ans. Il obéit.

Camille, qui préfère sans doute rester assise, équilibre la composition sur la gauche. Voilà des années qu’elle-même pose pour son époux. Elle aime se trouver avec lui, immobile, pendant qu’il travaille.

La brosse de Monet restitue la netteté avec laquelle l’oeil voit ce qui est proche et le flou des lointains. Camille est à peine esquissée alors que les plantes du premier plan sont représentées avec précision. Et entre les deux, le regard du petit Jean, sérieux, posé sur son père en train de le peindre. Car bien sûr, ce n’est pas le spectateur du tableau qu’il regarde. Il fixe ses yeux sur son papa.

A quoi pense-t-on à sept ans quand on doit rester immobile, les mains dans les poches, pendant des dizaines de minutes ? Monet est un taciturne, je ne crois pas qu’il lui parle. L’enfant sent le regard de son père posé sur lui, il se sait le centre de son attention, et cela lui suffit pour lutter contre l’ennui. Monet lui a donné une expression rêveuse mais pas boudeuse. Le petit Jean se tient à mi-distance entre son père et sa mère. Il est fils unique, habitué à jouer tout seul. Il le restera encore pendant quatre ans, jusqu’à la naissance de son frère Michel et l’arrivée dans leur vie de la tribu Hoschedé. Une autre époque.

Quant au titre, Coin d’appartement, on ne sait qui l’a donné au tableau. Il m’évoque une autre toile de Monet conservée au musée d’Orsay, Coin d’atelier. Les peintres du XIXe siècle ont souvent représenté le lieu où ils travaillaient, peignant tout simplement la pièce qu’ils avaient autour d’eux. Monet fait de même en brossant cet aspect de son domicile. Pas de bohème ici. Le peintre peut être fier de son logement. Il habite dans une maison neuve d’Argenteuil, meublée de façon bourgeoise, avec tentures et chandelier dont il restitue les teintes chatoyantes.

Après une vente aux enchères ratée où Monet doit racheter son tableau, c’est son ami Gustave Caillebotte qui en fait l’acquisition. La toile se retrouve ainsi dans le legs impressionniste fait par Caillebotte à l’Etat français, au coeur des collections de l’actuel musée d’Orsay.

Claude Monet, La Maison de l’artiste à Argenteuil, 1873. The Art Institute, Chicago

Enfin, je sollicite votre aide, chers amateurs de plantes vertes. Quelles sont celles que Monet fait pousser ? Je bute sur leur identification. Quels sont ces arbres grêles, comment s’appellent ces feuilles panachées trop souples pour être des sansevierias ? Sur le tableau qui fait l’affiche de l’exposition du MDIG » Les Enfants de l’impressionnisme « , la floraison blanche me fait penser à des anthémis, mais les feuilles ne correspondent pas. Si vous avez une idée, merci de nous la partager !

P.S. Je découvre en recherchant Argenteuil dans le blog que j’ai déjà commenté, plus brièvement, les tableaux W365 et W366 en 2007. Je n’en avais aucun souvenir… C’est ici.

Jean Monet dans son berceau (2)

La découverte de l’intervention de Beguin-Billecocq pour trouver une nourrice au petit Jean Monet jette un éclairage nouveau sur le tableau Jean Monet dans son berceau (W101). En effet, le début de l’histoire de la toile reste mystérieux. Wildenstein, dans son catalogue raisonné de l’oeuvre de Monet, note que le peintre en a fait don à un ami. L’identité de cet ami est inconnue.

Le biographe suggère le docteur de Bellio, grand soutien des impressionnistes. Pourtant celui-ci ne paraît commencer à collectionner les toiles que plus tard : son premier achat d’un Monet daterait de 1874.

Il paraît plus probable qu’ils s’agisse tout simplement de Théophile Beguin-Billecocq. Le comte a séjourné chez les Monet, il connaît personnellement père et fils, et depuis longtemps. Né en 1825, il a 25 ans de moins qu’Adolphe Monet, 15 ans de plus que le peintre. Il a été témoin des relations houleuses entre l’adolescent plein de vie et son père autoritaire, qui qualifie Oscar de « sauvage d’Amérique ». Il est à même de comprendre la situation assez désespérée du jeune Monet, rejeté par sa famille pour cause de vie maritale avec un modèle, et de lui tendre la main.

Beguin-Billecocq, selon ses mémoires, trouve une nourrice, Eulalie. Il donne peut-être le berceau, le trousseau. On imagine la reconnaissance qu’éprouve Monet. Pour l’exprimer, le peintre prend ses brosses et une très grande toile. Le tableau frappe par ses dimensions, presque grandeur nature.

L’oeuvre n’est pas signée, preuve qu’elle n’était destinée ni à l’exposition ni à la vente. Ses dimensions sont à la mesure de la gratitude de Monet, mais un peu embarrassantes. Qui voudrait exposer chez soi un tableau immense du bébé d’un ami ? A une date inconnue, la toile est vendue. Elle changera souvent de mains avant de trouver sa place dans la collection Mellon.

Jean Monet dans son berceau

Claude Monet, Jean Monet dans son berceau, 1867, huile sur toile, 116 x 89 cm.

National Gallery of Art de Washington, collection Mellon.

Le musée des impressionnismes Giverny se concentre sur « Les Enfants de l’impressionnisme » ce printemps. Parmi les nombreux chefs-d’oeuvre exposés figure cette toile intimiste de Claude Monet. Avec une grande tendresse paternelle, l’artiste a représenté son fils Jean âgé de quelques semaines et couché dans son berceau.

C’est un très joli berceau, n’est-ce pas ? La nacelle, suspendue à un support qui la met à hauteur du lit des parents (pas un cododo mais presque !) et permet le balancement, est habillée d’un ravissant tissu à fleurs, peut-être du satin. La parure dessine de profonds festons gansés de rouge. Un voile du même tissu tombe d’une crosse et tamise la lumière pour protéger bébé de l’éclat du soleil ou des courants d’air.

Le petit Jean, dans son bonnet blanc à noeud bleu, ne fait pas pitié. Il tient dans la main gauche ce qui ressemble à un hochet tambour. Un autre jouet, un moulinet, repose au bas du berceau, attendant de retenir à nouveau son intérêt. Assise près de lui, une femme à la tête couverte d’un bonnet blanc ne quitte pas l’enfant des yeux.

Tout cela ne cadre pas tellement avec la misère présumée dans laquelle Claude et Camille vivent à cette époque. Mais il ne faut pas se fier au berceau ou aux jouets : sans doute, comme aujourd’hui, les prêts entre jeunes parents sont-ils fréquents, et peut-être que le petit Jean bénéficie d’un berceau qui ne lui était pas destiné à l’origine. Même chose pour les jouets.

La vérité de la situation misérable des Monet transparaît plutôt dans le caractère exigu de la pièce. Depuis que le berceau a investi la chambre des parents, dont on aperçoit le lit à gauche, on ne peut plus se tourner sans se cogner aux meubles. L’angle choisi laisse penser que la chambre est très petite.

Camille a accouché à son domicile, un meublé près du parc Monceau, avec l’aide d’un étudiant en médecine ami du peintre, Ernest Cabadé. Pendant ce temps Monet séjournait au Havre chez son père. Quelques semaines plus tard, il revient enfin à Paris auprès de Camille et du petit qu’il découvre, ému. C’est un peu de cette tendresse paternelle qu’il nous donne à voir dans cette toile, mais aussi son regard de peintre et sa réaction face à ce qui lui apparaît comme un bien joli tableau.

Le personnage féminin assis à côté du berceau a donné lieu à des spéculations parmi les historiens de l’art. Le profil ne paraît pas être celui de Camille, la mère de l’enfant. Le catalogue de l’exposition évoque une identification à Julie Vellay, compagne de Pissarro et marraine du petit Jean Monet. Mais l’auteur de la notice y voit plutôt une nourrice « embauchée par Théophile Beguin-Billecocq, fonctionnaire du ministère des Affaires étrangères qui fréquentait la famille Monet au Havre et fut un soutien financier important pour le jeune Monet. »

Selon les Mémoires du comte, Camille ne pouvait (ou ne voulait ?) pas allaiter. C’est lui qui s’était chargé de trouver une nourrice à l’enfant, une jeune femme venue de Champagne. Il ne dit rien du berceau, mais il ne serait pas étonnant que ce soit un cadeau de sa part.

Monet ne souffle mot de cela dans aucune des lettres qui nous sont parvenues. Peut-être a-t-il remercié par écrit son ami de ses largesses. Si c’est le cas, cette lettre est tout aussi inédite que le Grand Journal de Beguin-Billecocq.

Le vert de la mer

Quelle audace dans cette oeuvre de Claude Monet exécutée fin 1868 sur la côte normande ! Le jeune peintre de 28 ans brosse avec fougue la sortie en mer de bateaux de pêche. La couche picturale est fine, les flots, les bateaux et le ciel esquissés à grands traits. Aucun détail superflu. La rapidité d’exécution elle-même confère à la toile une idée de mouvement, et fait penser à cette expression qui revient souvent dans la correspondance de Monet : « en hâte ». Un sentiment d’urgence anime l’artiste. Vite, il faut saisir l’instant avant qu’il ne s’échappe. Face à la brièveté de l’impression, la réponse n’est pas encore la série, mais la vitesse.

La composition révèle que Monet a regardé les estampes japonaises. Audace, encore. Où sont les lignes de fuite de la perspective classique ? L’idée de profondeur est suggérée par des plans successifs où les objets sont de plus en plus petits. Au premier plan, le bateau est poussé sur la gauche, laissant un espace vide très japonisant à sa droite. Monet y décrit l’agitation des flots par de petites touches plus sombres en virgules, où quelques rehauts de blanc évoquent l’écume des vagues. Au second plan, un bateau coupé par le cadre suggère l’idée de déplacement rapide. Tout bouge, tout est mouvement, onde, voiles gonflées de vent, nuages… La côte, seul élément fixe, est réduite à une fine ligne mauve marquant l’horizon, placé très haut à la japonaise.

Il faut une réelle virtuosité pour retranscrire un paysage avec une telle justesse, capturer son énergie, sa lumière, son atmosphère. L’oeil de Monet lui fait choisir les tons justes, cet incroyable vert opaline pour la mer – et elle peut vraiment être de cette couleur sur la côte normande – répondant au gris rosé du ciel, aux notes sombres des bateaux. Les coups de brosse vont à l’essentiel, synthèse brillante de la perception visuelle.

Mais la virtuosité de Monet, on ne la comprendra que plus tard. Dans la salle voisine du musée des Beaux-Arts de Lausanne sont présentées plusieurs belles oeuvres de Charles Gleyre, qui a été le maître de Monet. Originaire du canton de Vaud où il est né en 1806, Gleyre a enseigné la peinture à l’Ecole des beaux-arts de Paris ainsi que dans un atelier au 70 bis rue Notre-Dame des Champs où il dispensait ses cours gratuitement, les élèves ne payant que pour le loyer et les modèles. C’est là que Monet, Renoir, Sisley, Bazille se rencontrent en 1862-63.

Qu’ont-ils pu retenir de l’enseignement de Gleyre ? L’encouragement à aller peindre en plein air, peut-être. Mais sûrement pas ses exhortations à penser à l’antique lorsqu’ils dessinent des nus, c’est-à-dire à idéaliser le corps humain.

A regarder les tableaux de Gleyre, ces manifestes de l’académisme, on comprend tout le fossé qui sépare le maître du petit groupe de fortes têtes, et le temps qu’il faudra au public pour accepter d’aimer l’impressionnisme. Comment concilier deux visions de la peinture si radicalement différentes ?

Je me suis arrêtée longuement devant les oeuvres du maître vaudois, Romains passant sous le joug, portraits de personnes croquées pendant ses voyages, et devant cette superbe Sapho. Chez Gleyre, l’érotisme n’est jamais très loin. Il peut prendre diverses formes et tire parfois sur le sado-masochisme, mais cela n’est pas le cas ici. La poétesse grecque s’offre dans la perfection de sa nudité, les pieds foulant la peau d’une panthère. Dos tourné, elle place le spectateur dans la position du voyeur.

Elle a posé sa lyre, le lit est prêt à l’accueillir. Mais avant de s’allonger, elle emplit d’huile une petite lampe qu’elle va placer, je suppose, sur le porte lampe en métal qui rythme la composition de sa ligne verticale, en écho à la colonne de gauche.

On sent que chaque détail a été longuement réfléchi et calculé ; la technique est parfaite, admirable. Et en même temps, on conçoit le ras-le-bol de la jeune génération devant cette peinture-là. Les futurs impressionnistes trouvent tout simplement qu’elle n’est plus de leur temps.

Nature morte au melon

Claude Monet, Nature morte au melon, 1872, musée Calouste Gulbenkian, Lisbonne

Voici une composition de Monet qui est presque de saison : on trouve déjà pêches et melons sur les étals, mais la présence de raisin laisse supposer que l’artiste a peint ces fruits un peu plus tard, à la fin de l’été. Monet joue avec les couleurs complémentaires orange et bleues pour faire chanter les tons des fruits et de l’assiette au décor japonisant.

Comme souvent dans les natures mortes, celle-ci est l’occasion d’un exercice de virtuosité pour rendre la lumière et les textures : le velouté des pêches, l’aspect boursouflé de la peau du melon (en existe-t-il encore de pareils ?), les grains luisants du raisin encore couverts de pruine, le brillant de la faïence…

C’est la période d’Argenteuil, tout comme la nature morte au service à thé, et l’on retrouve le même désir de coller au goût de l’époque pour le japonisme.

Porte à l’ancienne

Pendant son séjour à Vétheuil, Claude Monet dispose d’un jardin en face de chez lui, de l’autre côté de la route. Le terrain en pente assez prononcée est traversé par un escalier ; tout en bas, on débouche sur cette porte qui ouvre sur la Seine.

La porte est à moitié ouverte, limite symbolique entre le petit éden privé du jardin et l’attraction du fleuve. Le rythme des lignes verticales de la barrière se développe, magnifié, dans celui de la porte, couronnée de son petit arceau.

De part et d’autre, les touches rouges de fleurs d’été, peut-être des fuchsias ou des sauges. Penchées sur elles, des branches d’arbres dont on ne voit pas les troncs ; on peut parier que ce sont des fruitiers.

Magie de la peinture, on rêve de se trouver là, de passer d’un côté à l’autre de la porte, de boire des yeux les couleurs des plantes et la masse liquide du fleuve.

Claude Monet fait une deuxième toile avec la porte pour motif, cette fois un peu de biais et grande ouverte, comme pour laisser entrer les flots de lumière de l’après-midi.

Ce type de porte réalisé autrefois par le menuisier local n’a plus l’air de se faire, à l’heure de la standardisation.

J’ai tout de même eu la joie de découvrir un modèle assez proche, pas très loin de Vétheuil.

Quand Elle passe

C’est un tableau de Monet qui ne cesse de nous interroger, de nous émouvoir, et avec lequel le peintre lui-même n’était pas très au clair.

Dans la biographie de Claude Monet publiée par Daniel Wildenstein, le rédacteur, Rodolphe Walter, n’en fait pas des tonnes. Lui d’habitude si précis se contente de quelques mots :

« Alors que Camille repose sur son lit de mort, une étrange tentation s’empare de Monet. « D’abord il résista, l’idée confuse se précisait, finissait par être une obsession. Il céda enfin, alla prendre une petite toile, commença une étude ».

Et sans indiquer d’où est tirée cette citation, le biographe se contente de donner entre parenthèse le numéro du tableau dans le catalogue raisonné (543).

La notice du catalogue ne nous en dit pas beaucoup plus :

« Provenance : Michel Monet, Giverny. Donné en 1963 par Mme Katia Granoff au musée du Louvre et exposé galerie du Jeu de Paume. Transféré en 1983 au Musée d’Orsay, Paris. Camille mourut à Vétheuil le 5 septembre 1879, âgée de trente-deux ans. »

Au passage, la toile n’est pas si petite : 90 x 68 cm. C’est le format des bouquets de fleurs que Monet peint cet été-là, peut-être le seul qu’il avait sous la main.

Monet s’était confié à Georges Clemenceau, sans que rien ne nous prouve qu’il ait été jusqu’à lui montrer le tableau. Voici les propos que rapporte le Tigre dans le livre qu’il a consacré à son ami, Claude Monet – Les Nymphéas, paru en 1928 :

« …un jour, me trouvant au chevet d’une morte qui m’avait été et m’était toujours très chère, je me surpris, les yeux fixés sur la tempe tragique, dans l’acte de chercher machinalement la succession, l’appropriation des dégradations de coloris que la mort venait d’imposer à l’immobile visage. Des tons de bleu, de jaune, de gris, que sais-je ? Voilà où j’en étais venu. Bien naturel le désir de reproduire la dernière image de celle qui allait nous quitter pour toujours. Mais avant même que s’offrît l’idée de fixer des traits auxquels j’étais si profondément attaché, voilà que l’automatisme organique frémit d’abord aux chocs de la couleur, et que les réflexes m’engagent, en dépit de moi-même, dans une opération d’inconscience où se reprend le cours quotidien de la vie. Ainsi de la bête qui tourne sa meule. Plaignez-moi, mon ami. »

Sous les dehors d’une citation, on reconnaît le style de Clemenceau. Monet ne pense pas si compliqué, il a une façon de s’exprimer plus directe et plus simple. Mais l’idée générale est de lui, et peut-être des bouts de phrases ici ou là.

Il aime Camille, il l’a toujours aimée : au moment de son décès, elle lui est toujours très chère, il y est si profondément attaché. Cela n’exclut pas l’hypothèse qu’il la trompe peut-être depuis deux ans avec Alice, la chair est faible, mais il est également permis de penser qu’il lui est resté fidèle jusqu’au bout.

Tandis qu’il la veille, le voilà tenaillé par une envie de peindre. Clemenceau nous décrit l’espèce de déformation professionnelle qui fait observer les variations de la couleur à Monet. Il parle d‘inconscience, de réflexes. La citation de Wildenstein fait état d’une obsession.

Monet a un peu honte de lui. Il a le sentiment qu’il n’aurait pas dû. Qu’il commet une forme d’indécence. De quelle nature ? Il devrait être éploré, incapable du moindre mouvement, or il ne pense qu’à peindre. Le même sentiment de gêne le prendra bien plus tard pendant la Première Guerre mondiale, quand il s’excusera de s’intéresser à de petites recherches chromatiques pendant que d’autres se battent au front. Quelle vanité que la peinture, quand la mort passe.

C’est indécent aussi parce que Camille a été très souvent son modèle, et qu’il lui impose de poser encore pour lui, alors qu’elle n’est plus là pour lui donner son consentement. Il lui vole son image. Voilà des mois qu’il ne la peint plus, elle est trop malade. Mais comme il a aimé le faire ! Dès la première fois, dès la Femme à la robe verte, Il a adoré cela, la regarder et la faire renaître sur la toile, sous ses doigts. Il sait que c’est sa grâce à elle qui a transformé de nombreux tableaux en purs chefs-d’œuvre.

C’est aussi à ce bonheur-là qu’il faut dire adieu, cette complicité du couple : tu poses, je te peins, tu es le sujet, je suis l’artisan du tableau. Je le crois dans une douleur extrême, si grande qu’il lui faut de l’action pour s’anesthésier. Son sentiment de perte est très profond, et peut-être repense-t-il au chagrin éprouvé à la disparition de sa mère, quand il avait 16 ans. Ces sentiments si intimes, il ne sait pas les extérioriser. Le chagrin le submerge, et c’est alors que lui vient cette idée de la peindre encore, une dernière fois. Une planche de salut pour ne pas se noyer de tristesse. L’obsession de la couleur a bon dos.

Parmi les sentiments indicibles qui l’assaillent, figurent aussi sans doute une part de culpabilité et une pointe de soulagement : enfin, elle ne souffre plus. Voilà des mois que Camille endure le martyre, qu’elle est dans une faiblesse complète. Des semaines qu’elle ne mange plus rien. Monet a vécu tout cela avec un sentiment d’impuissance, incapable de soulager la douleur de sa femme, trop pauvre pour faire venir souvent le médecin. A-t-elle été assez bien soignée ? Aurait-il pu faire mieux ? On ne perd pas son épouse à 32 ans sans révolte contre le sort et sans se poser des questions.

Et puis, par moment, il n’est pas impossible que Monet ait ressenti une forme d’apitoiement sur lui-même. « Plaignez-moi, mon ami », dit-il à Clemenceau. De quoi faut-il le plaindre ? Pour la galerie : d’être obsédé par la peinture jusqu’à l’indécence. Au fond de lui : de son infinie tristesse d’avoir perdu si tôt son épouse chérie, celle qu’il a choisie en dépit du désaccord et du rejet de son père Adolphe Monet, celle qui lui a donné deux fils, et qui l’aimait tendrement.

Pourquoi, alors, est-il resté si peu de témoignages de Camille, aucune lettre envoyée ou reçue, une seule et unique photo ? On ne sait pas comment elle pensait, comment elle s’exprimait. A nouveau la biographie de Daniel Wildenstein est tout à la fois laconique et catégorique :

« Les lettres [de la mère de Camille] ont connu le sort de celles que Camille a reçues ou écrites pendant son existence et des photos où elle a figuré : leur destruction a été imposée à Monet par la femme exclusive et jalouse qui va désormais régner sans partage sur sa vie. »

J’aimerais bien savoir ce qui lui fait dire cela. D’où tient-il l’information ? S’agit-il de sa conviction personnelle ? J’ai déjà remarqué dans la biographie de Wildenstein une certaine misogynie à l’égard d’Alice. La pauvre ne trouve guère grâce à ses yeux, au point de lui faire tordre la vérité. Selon le biographe, Alice exigeait une lettre quotidienne de Monet quand il partait en voyage… C’est oublier un peu vite que Monet lui aussi en exigeait une d’elle, et que la missive avait intérêt d’être longue et tendre.

Pour en revenir aux lettres de Camille, je ne crois pas qu’Alice ait demandé à Monet de les détruire : pourquoi aurait-elle été jalouse d’une morte ? Dont, qui plus est, elle avait été l’amie ? A mes yeux, cela n’a pas de sens. Je pense que c’est Monet lui-même qui a décidé de les détruire, comme plus tard il brûlera les lettres d’Alice, en pleurant. Parce que pour lui le deuil passe par là. Quand la femme que l’on a aimée passe de l’autre côté du miroir, chacun fait ce qu’il peut.

Immersion

Claude Monet, Nymphéas avec rameaux de saule, 1916-1919 – Lycée Claude Monet de Paris, en dépôt au musée des impressionnismes Giverny

Claude Monet n’a pas cessé d’innover tout au long de sa vie, à mesure que sa perception du monde et sa conception de la peinture évoluaient. Vers 1916-1919, date supposée d’exécution de ses Nymphéas avec rameaux de saule, il peint son bassin de Giverny depuis 20 ans déjà, et il continuera d’expérimenter avec ce motif unique jusqu’à sa mort en 1926.

La toile

La toile est de taille imposante : 1,80 m de large, 1,60 m de haut. Accrochée à quelques dizaines de centimètres du sol, le bord supérieur dépasse la tête du spectateur qui la contemple, tandis que les côtés sortent de son champ de vision. C’est le principe de l’immersion : une oeuvre tellement grande que vous plongez dans la peinture en oubliant le reste du monde.

Que montre cette toile ? Des feuilles étroites attachées à des tiges pendantes, où un oeil habitué à la promenade le long de plans d’eau paysagés reconnaît tout de suite des rameaux de saule pleureur.

Ce n’est pas l’idée de Monet de nous donner à voir un saule pleureur. Ce qui l’intéresse n’est pas l’arbre, mais l’expérience de voir à travers ses rameaux. Ils strient le paysage, arrêtent le regard sur eux en même temps qu’ils laissent deviner l’arrière-plan. On les voit et on voit à travers.

Monet s’est placé devant le saule, au bord de son bassin. Le tronc n’est pas figuré car il est derrière le peintre, dans son dos. Ce parti renforce l’effet d’immersion : nous aussi, nous voilà si près des branches que nous ne voyons pas d’où elles partent.

Les rameaux sombres contrastent avec un fond bleu ciel magnifique qui les met en valeur. L’harmonie de tons froids, la forme souple des feuilles de saule font tout le charme du tableau. Il en émane un grand calme.

Les branches de saule sont si présentes sur la toile qu’il faut un instant avant de remarquer un autre motif confiné au bas et aux côtés de la composition : des formes arrondies et vertes.

Le titre

Je me demande si, sans le titre Nymphéas avec rameaux de saule probablement donné après la mort de Monet, un spectateur non averti comprendrait. Le peintre n’a fait qu’esquisser la forme des feuilles de ses chers nymphéas. Pas une fleur. Titre d’ailleurs trompeur, puisqu’il aurait été plus exact de dire « Rameaux de saule avec nymphéas ». Les nénuphars sont clairement à l’arrière-plan. Faire passer les nymphéas en premier, c’est inscrire la toile dans la production artistique de Monet, évoquer implicitement les célèbres séries, souligner la présence du motif fétiche de l’artiste.

Les Nymphéas

Pour ses contemporains, pas de problème de compréhension : la Belle Epoque semait des nénuphars partout. C’était l’une des fleurs à la mode, à l’égal de la glycine ou de l’iris. Elles ont été largement exploitées comme motif décoratif de l’Art nouveau, qui faisait la part belle au végétal. L’amateur d’il y a un siècle n’a pas d’hésitation, ces formes rondes sont des feuilles de nénuphars.

Une fois que son regard a capté les nymphéas, le spectateur reboote. La présence des feuilles de nénuphar lui impose une nouvelle analyse de ce qu’il voit. Les nymphéas sont des fleur aquatiques. Leurs feuilles flottent à la surface de l’eau. L’arrière-plan bleu n’est donc pas le ciel comme il le croyait mais son reflet. La petite zone blanche sur la gauche devient un reflet de nuage. Tout en bas, les lignes plus ou moins verticales figurent le reflet des rameaux de saule eux-mêmes.

Monet rompt avec les règles traditionnelles de la peinture de paysage. Il n’a pas représenté les bords du bassin, ni l’horizon, ni le ciel. Immersion, encore : nous sommes si près que nous ne les voyons pas. Notre oeil boit le contraste des couleurs et des formes jusqu’à ce que nous nous sentions fondus dans cette nature que le peintre aimait tant. Pour mieux nous faire plonger dans l’eau du bassin, Monet en a redressé le plan à la manière des estampes japonaises. Pas de perspective, la surface de l’eau semble parallèle au plan des feuilles de saule.

La signature

Claude Monet n’a jamais signé Nymphéas avec rameaux de saule. Il avait l’habitude de poser son paraphe sur les tableaux qui quittaient son atelier pour cause de vente ou d’exposition, et qu’il considérait comme terminés. Ceux qui étaient encore chez lui n’avaient pas besoin d’être identifiés. Ce n’est qu’après sa mort que son fils Michel Monet a fait fabriquer un tampon d’atelier rappelant la signature de Claude Monet et qu’il l’a apposé sur toutes les oeuvres non signées dont il a hérité. Sur ce vaste tableau, le cachet paraît d’une petitesse disproportionnée.

Le cadre

Claude Monet considérait-il sa toile comme finie ? Voulait-il y travailler encore ? Impossible de trancher. Il n’a pas jugé bon de fignoler les contours du tableau, qui laissent apparaître la toile par endroit, discrètement encadrée d’une large baguette aux tons ivoire. Ce cadre n’entre pas en concurrence avec l’oeuvre et ne lui impose pas de limitation brutale.

Tout porte à croire que l’encadrement date de l’époque où le tableau a quitté Giverny pour être accroché à un endroit assez inattendu : aux murs d’un lycée parisien.

L’histoire du tableau

En 1954, Michel Monet, le fils du peintre, fait don de cette toile à l’établissement auquel on veut donner le nom de lycée Claude Monet, qui doit être inauguré l’année suivante. Il est situé dans le 13e arrondissement, près de la place d’Italie.

Michel Monet a 76 ans. Il possède encore beaucoup de tableaux de son père, surtout des grands panneaux décoratifs de Nymphéas qui peinent à trouver acquéreur. Les oeuvres de Claude Monet, en particulier les plus tardives, n’ont pas la cote qu’elles atteignent aujourd’hui. Elles ont connu une longue désaffection du public et des collectionneurs dès la mort de l’artiste. En 1954, le rebond s’amorce tout juste, les Suisses en particulier manifestent un nouvel intérêt pour Monet. Ce n’est qu’en 1955 que l’acquisition par le Museum of Modern Art de New York d’immenses panneaux du bassin aux nymphéas marquera un retour en grâce du maître de Giverny, considéré désormais comme précurseur de l’art abstrait.

Donc, au moment du don des Nymphéas avec rameaux de saule, le cadeau n’est pas démesuré. C’est un contre-don adapté à l’honneur de voir le nom de son père porté par un établissement scolaire, pour la première fois sans doute (mais pas la dernière !).

Depuis, la situation a quelque peu changé. Les Monet ont pris des valeurs stratosphériques et on imagine bien que la présence d’une telle oeuvre dans le bureau du proviseur pose un problème d’assurance et de sécurité. Nymphéas avec rameaux de saule est depuis plusieurs années en dépôt au musée des impressionnismes Giverny, pour le plus grand plaisir du public qui peut désormais l’admirer.

Les élèves de la cité scolaire Claude Monet ne sont pas privés d’art pour autant. Leur établissement possède une collection impressionnante d’oeuvres dues à de respectables artistes tels que le prix de Rome Jean Dupas, l’académicien Jean Bouchaud, une extraordinaire tapisserie d’Aubusson de René Perrot, (elle m’a scotchée, allez voir) et une série de quatre vasques monumentales au pied des escaliers.

Avoir la chance de côtoyer des oeuvres d’art au quotidien pendant ses années de scolarité, c’est aussi cela, l’immersion…

Monet par Manet

Staatsgalerie de Stuttgart, Allemagne

Les peintres Monet et Manet étaient proches non seulement par leurs noms presque semblables, mais aussi par la solide amitié qui les a liés. En 1874, Claude et son épouse Camille résident à Argenteuil, au bord de la Seine, et adorent passer des heures sur l’eau dans le bateau-atelier bricolé par Monet, une barque dotée de quelques planches qui forment une cabine.

C’est ainsi que Manet les représente sur cette toile exécutée sur le vif. Où se tient-il lui-même ? Sur la berge ? Les gris dominent, comme s’il voulait rendre l’idée de l’ombre qui règne sous l’auvent. Monet peint, sans doute l’un de ses chefs-d’oeuvre de la période d’Argenteuil. Camille a l’air d’avoir apporté un ouvrage pour s’occuper, si vaguement esquissé qu’il est impossible de savoir s’il s’agit d’une broderie, d’une tapisserie ou d’autre chose. Elle n’est pas assez absorbée pour ignorer le regard de Manet sur elle. Derrière on devine les flots de la Seine.

Une autre toile également conservée en Allemagne offre un plan plus large et un angle différent. On reconnaît le store à festons au-dessus du couple, le chapeau de paille porté par Monet. On peut supposer que les deux oeuvres ont été faites le même jour. Mais laquelle en premier ? Et pourquoi changer de style entre l’une et l’autre ? Manet voulait-il expérimenter une nouvelle technique ?

La facture est moins rapide, sauf pour la silhouette de Camille. Celle de Monet concentré sur son travail tranche au milieu de tout ce bleu. Le noir a presque déserté le tableau, signe de l’influence de l’impressionnisme sur Manet.

J’aurais bien aimé savoir ce que les deux amis se sont dit en regardant leurs toiles respectives à la fin de la journée.

Les Coquelicots

Ce tableau figure au catalogue raisonné de Claude Monet sous le titre "Les Coquelicots à Argenteuil". Au musée d'Orsay où il est conservé, on le nomme "Les Coquelicots". Exécuté en 1873, c'est l'une des toiles les plus célèbres de Claude Monet.

Ce tableau figure au catalogue raisonné de Claude Monet sous le titre "Les Coquelicots à Argenteuil". Au musée d'Orsay où il est conservé, on le nomme "Les Coquelicots". Exécuté en 1873, c'est l'une des toiles les plus célèbres de Claude Monet.

Vous trouverez sur ce site le lieu où l'on suppose que le peintre s'est installé pour exécuter cette oeuvre. Il n'y a pas beaucoup d'éléments identifiables, mais il semblerait que le cadre soit plutôt celui de l'île Marante, sur le territoire de la commune de Colombes, et non pas Argenteuil située sur l'autre rive de la Seine. Cela n'a au fond pas tellement d'importance, car le paysage a été radicalement transformé par l'urbanisation.

Quiconque a déjà vu un champ envahi par les coquelicots accepte sans sourciller l'idée du titre, selon laquelle les taches vermillon du tableau représentent les fameuses fleurs sauvages. Mais si l'on vient d'une partie de la planète où les coquelicots sont inconnus, il est difficile de voir dans ce tableau une représentation florale.

Il y a de l'audace dans ce titre, comme dans le tableau lui-même. Monet aurait pu lui donner un nom plus conventionnel, tel que "Promenade dans les prés" ou encore "L'Eté". En choisissant "Les Coquelicots", il affirme qu'ils sont le vrai sujet de l'oeuvre. Les personnages ne sont qu'un prétexte pour animer la scène. Ce qui compte, ce sont les taches rouges qui font vibrer le paysage.

Il ne fait pas de doute que la jolie jeune femme et le petit garçon qui parcourent l'image, en haut et en bas du talus, sont la famille de Claude Monet : Camille, qu'il a épousée en 1870, et le petit Jean, né en 1867. Le fils de Monet porte le même chapeau de paille à ruban rouge que sur d'autres toiles, par exemple l'admirable Femme à l'ombrelle où il pose, le même été, à côté de sa mère.

Monet n'est pas dérangé par le fait de faire figurer plusieurs fois les mêmes modèles sur un tableau. C'est une convention picturale courante. Dans le Déjeuner sur l'herbe, on reconnaît trois fois son ami Bazille.

Ici, les vêtements différents portés par la femme du haut et celle du bas sont peut-être l'indice de deux séances de pose distinctes, comme un signe du temps qui passe. Cette image du temps se matérialise aussi dans l'idée d'une promenade, le temps qu'il faut aux personnages pour aller du haut du talus jusqu'au bas de celui-ci. Comme dans les tableaux du Moyen Âge, Monet semble représenter plusieurs scènes consécutives sur la même toile.

Il est à noter que Monet a exécuté une deuxième toile de la même scène (collection particulière) en ne conservant que le couple du bas.

Le tableau n'est pas très grand, 50 cm par 65 cm. Les personnages sont à peine esquissés, et pourtant Monet y a mis tout l'amour qu'il porte à sa femme et à son fils. Camille, saisie dans une attitude toute en grâce et en féminité, a laissé son ombrelle glisser vers l'arrière, dévoilant le dessous tendu de bleu pâle, comme un rappel du ciel. A ses côtés, l'enfant n'a que le haut du corps qui dépasse des herbes. Réduit à un buste, il rappelle les putti de la Renaissance.

Pour marquer l'éloignement, les traits des visages sont indistincts, ils se présentent comme des taches claires. L'impression de perspective et de profondeur est renforcée par la rangée de coquelicots du premier plan, plus grands que les autres.

Qu'est-ce qui fascine tant dans cette oeuvre ? Elle suscite spontanément l'empathie. Le spectateur se projette dans les personnages à peine suggérés : on se souvient d'avoir, enfant, cueilli des coquelicots, on est cette jeune femme élégante qui cherche son équilibre comme un funambule, en écartant un peu les bras, tandis que le vent joue dans les rubans de son chapeau, on est le peintre qui immortalise la scène champêtre.

Surtout, l'expérience sensorielle proposée par l'image séduit. Avancer parmi les fleurs, se glisser au milieu d'elles jusqu'à mi-corps, comme on marche dans la mer. C'est une expérience qu'on peut faire en ce moment à Giverny dans le jardin créé par l'artiste. Les coquelicots et les pavots sont si hauts qu'ils masquent les allées. De loin, les visiteurs semblent baigner dans une marée florale. C'est une expérience de fusion avec la nature, symbolique de la relation que Monet entretenait avec elle.

Ce tableau daté d'un an avant la première exposition impressionniste concentre bon nombre des principes chers au mouvement dont Monet est le chef de file, notamment la peinture de plein air, les teintes claires, et l'utilisation de taches de couleurs sans souci du détail. Mais il présente aussi certaines caractéristiques plus conventionnelles : représentation des loisirs bourgeois, et cette étonnante palette grisée rehaussée par les arbres sombres, qui évoque celle de Corot.

Monet a fixé sur la toile une lumière tamisée par les nuages. Ils sont très nombreux à circuler dans le ciel, et c'est sans doute la raison pour laquelle Camille a laissé son ombrelle reposer sur son épaule. Elle n'en a pas besoin, les nuages ombrent la scène.

On peut comparer les teintes adoucies des Coquelicots d'Orsay à celles, éclatantes, du Champ aux coquelicots de l'Art Institute de Chicago peint en 1890.

Les oies dans le ruisseau

Les oies dans le ruisseau, Claude Monet, 1874, huile sur toile 73,7 x 60 cm, Francine and Sterling Clark Art Institute, Willamstown, Massachussetts

Les oies dans le ruisseau, Claude Monet, 1874, huile sur toile 73,7 x 60 cm, Francine and Sterling Clark Art Institute, Willamstown, Massachussetts

Une des oeuvres de Monet les plus fascinantes que le Musée des Impressionnistes Giverny présente jusqu’au 31 octobre 2011 s’intitule les Oies dans le ruisseau. Comme toutes les toiles de l’exposition, elle vient du Francine and Sterling Clark Art Institute de Williamstown, aux États-Unis. Le couple de collectionneurs l’a acquise en 1949, manifestant une fois de plus la sûreté de son goût.

Le tableau est signé et daté en bas à gauche : Claude Monet 74. 1874, c’est l’année de la première exposition impressionniste chez Nadar, éreintée par les journaux, l’année où le public découvre Impression, soleil levant et où le mot impressionnistes est forgé par dérision par un critique.

Les oies dans le ruisseau, ce titre, chez Monet, sent le paradoxe. Derrière un sujet champêtre conventionnel, dénué d’originalité au premier abord, il y a dans ce tableau toute l’audace et la fougue d’un Monet de 33 ans qui semble habité par ses recherches picturales.

Pour une fois, le peintre a choisi le format vertical, celui des portraits, pour un paysage. Ce cadrage renforce l’effet de profondeur, accentue l’étroitesse du passage qui conduit vers la maison à l’arrière-plan.

Cet axe bien posé, Monet va s’employer à brouiller les cartes.

C’est une journée ensoleillée, assez chaude pour qu’on laisse les portes ouvertes, mais l’automne a déjà l’air de teinter les arbres de droite et de déplumer ceux de gauche.

L’air est vibrant d’une belle lumière que Monet capte en coups de brosse rapides, pâteux. Les tonalités de verts et de roux rehaussés de bleu marine se répandent sur les feuillages, dans l’eau et le chemin, en petits points lumineux qui noient les contours.

Les oies ont décidé de se jeter à l’eau, formant des rides à la surface qui attirent le regard comme une cible. Mais à peine l’oeil se pose-t-il sur les formes blanches des volatiles, qu’il nage en pleine confusion au milieu des oiseaux et de leurs reflets fragmentés en petites touches claires.

Le regard poursuit son enquête, cherche la berge. Où est-elle ? Où commence et où finit le ruisseau ? Impossible de le savoir avec certitude, car Monet a très habilement fait s’étirer les ombres des arbres de gauche dans la continuité des cercles sur l’eau. Le chemin a l’air de continuer la rivière, sans délimitation définie ni de ligne ni de couleurs.

Si le regard s’avance dans cette partie ombragée, attiré par les teintes contrastantes de la maison, il vient buter sur l’énigme de la porte ouverte, en plein dans l’axe de la perspective. Où se trouve le fond du tableau ? Il se dérobe, petite zone sombre qui ne donne rien à voir. On nous propose d’entrer, sans nous y inviter vraiment.

Le tableau n’a pas d’horizon. Les volumes se fondent les uns dans les autres, se confondent. Ou alors ils se masquent, comme les arbres qui cachent la maison. Rien n’est montré en entier, les oies elles-mêmes sont toutes petites dans le tableau, esquissées plutôt que dépeintes.

Qu’on ait envie de jouer avec Monet au jeu des frontières ou non, les teintes chaudes et l’équilibre du tableau séduisent. Il y a juste ce qu’il faut d’orange dans le toit pour répondre au bleu du ciel, juste assez de masse solide pour contrebalancer l’omniprésence du feuillage.

Les éléments privilégiés de Monet sont là, ceux qui exploseront bien plus tard dans le cycle des Nymphéas. L’eau et les reflets, l’importance de l’effet de lumière, la berge plantée d’arbres. Et comme dans le jardin de Monet à l’automne, on retrouve le désir que les végétaux vous englobent pour qu’il n’y ait plus de limite, non plus, entre l’être humain et la nature.

L’Aiguille et la falaise d’Aval

L'Aiguille et la falaise d'Aval, Claude Monet, 1885, huile sur toile 65x81cm

L'Aiguille et la falaise d'Aval, Claude Monet, 1885, huile sur toile 65x81cm

Sterling and Francine Clark Art Institute, Williamstown, Massachusetts

Cette vue prise à Etretat est l'un des chefs-d'oeuvre de Claude Monet que l'on peut admirer en ce moment au musée des Impressionnismes de Giverny. Le MDIG accueille jusqu'au 31 octobre une exposition en provenance du Sterling and Francine Clark Art Institute de Williamstown, dans le Massachusetts.

Monet a capturé le moment fugace où le soleil touche la pointe de l'Aiguille d'Etretat. On sent que l'ombre va progressivement descendre le long du rocher, à mesure que le soleil va monter. La toile, peinte en 1885 en pleine période impressionniste, est emblématique des recherches de Monet sur le rendu des éclairages éphémères, des "effets" de lumière.

Placé presque au centre du tableau, le rocher ensoleillé est le vrai sujet de l'oeuvre. Il se pare de tons chauds, dont les jaunes viennent s'harmoniser avec les tonalités bleues et grises qui baignent la toile.

La composition, qui fait s'avancer la falaise, tronquée, sur la droite, exprime l'aspect écrasant de cette gigantesque paroi minérale. Mais les gentilles vaguelettes qui animent la mer, le ciel bleu où flottent des nuages de beau temps, la douce plage rose du premier-plan, l'éclat du rayon de soleil et de son reflet, confèrent une atmosphère paisible à la scène, confirmée par la flottille de bateaux de pêche qu'on aperçoit à l'arrière-plan.

En 1885, Monet n'en est pas à son premier séjour dans la célèbre station balnéaire du littoral normand. C'est même plutôt le dernier. Le plus long, le plus abouti sur le plan artistique.

Le peintre a 45 ans, il vient de s'installer à Giverny 18 mois plus tôt. L'hiver, il aime s'éloigner pour des campagnes de peinture en solitaire.

Lors de ce septième séjour à Etretat, Monet prend le temps de chercher de nouveaux angles pour exprimer la beauté grandiose et sauvage de ce site naturel. Pour peindre ce tableau, explique Daniel Wildenstein, "il fallait, au siècle dernier, descendre le périlleux escalier de la valleuse de Jambourg. Une fois en bas, on est seul terriblement, surtout à l'approche de l'hiver, comme c'est le cas de Monet, dont la carrière, avec la vie, a bien failli s'arrêter là."

Le 27 novembre, installé avec son chevalet, Monet s'imagine que la mer descend, jusqu'à ce qu'arrive

une énorme vague qui me flanque contre la falaise et je déboule dans l'écume, avec tout mon matériel ! Je me suis vu de suite perdu, car l'eau me tenait, mais enfin j'ai pu en sortir à quatre pattes, mais dans quel état, mon Dieu ! avec mes bottes, mes gros bas et la gâteuse mouillés ; ma palette restée à la main m'était venue sur la figure et j'avais la barbe couverte de bleu, de jaune, etc."

On voit que Monet ne perd pas le sens de l'humour, surtout pour ne pas affoler sa compagne Alice à qui il raconte l'incident. Mais, toujours selon son biographe, à partir de ce jour, le charme est rompu. On ne sait si Monet osera encore descendre sur la plage où il a perdu sa toile "brisée bien vite".

On voit que Monet ne perd pas le sens de l'humour, surtout pour ne pas affoler sa compagne Alice à qui il raconte l'incident. Mais, toujours selon son biographe, à partir de ce jour, le charme est rompu. On ne sait si Monet osera encore descendre sur la plage où il a perdu sa toile "brisée bien vite".

Le tableau du Clark a sans doute été peint plus tôt. Aucune trace d'un potentiel danger ne perce en tout cas dans la vision majestueuse et sereine que donne Monet de la falaise d'Aval et de l'Aiguille.

Sauf, à bien y regarder, le risque d'éboulement, marqué par les rochers sur la photo comme il y a quelque 125 ans sur le tableau.

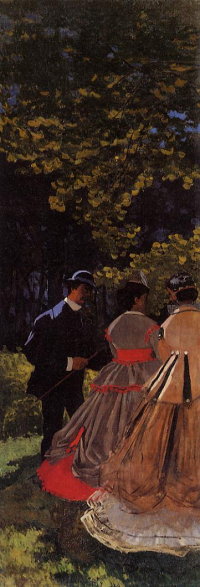

Le Déjeuner sur l’herbe

De haut en bas : Les Promeneurs, Claude Monet, 1865, National Gallery of Art, Washington D.C. huile sur toile 93,5cm x 69,5cm.

Étude pour le Déjeuner sur l’herbe, Claude Monet, 1865, Moscou Musée Pouchkine, huile sur toile 130 x 181cm.

Le Déjeuner sur l’herbe, Claude Monet, 1865, fragment gauche, Paris musée d’Orsay, huile sur toile 4,18m x 1,50m.

Le Déjeuner sur l’herbe, Claude Monet, 1865, fragment central, Paris musée d’Orsay, huile sur toile 2,40m x 2,17m.

L’exposition du Grand-Palais aura permis de rapprocher quatre oeuvres de Claude Monet qui ne s’étaient plus retrouvées ensemble depuis longtemps : le Déjeuner sur l’herbe du musée Pouchkine à Moscou, les fragments conservés du Déjeuner sur l’herbe qui se trouvent au musée d’Orsay, et une étude de personnages grandeur nature intitulée Les Promeneurs conservée à la National Gallery of Art de Washington.

L’exposition du Grand-Palais aura permis de rapprocher quatre oeuvres de Claude Monet qui ne s’étaient plus retrouvées ensemble depuis longtemps : le Déjeuner sur l’herbe du musée Pouchkine à Moscou, les fragments conservés du Déjeuner sur l’herbe qui se trouvent au musée d’Orsay, et une étude de personnages grandeur nature intitulée Les Promeneurs conservée à la National Gallery of Art de Washington.

L’ensemble, avec ses toiles parfois tronquées de différentes dimensions, est assez déroutant.

Début 1865, le jeune Monet n’a que 24 ans quand il se lance dans un projet ambitieux : peindre une toile monumentale de 4,65 mètres de haut et plus de 6 mètres de large dans le but de l’exposer au Salon. Si le tableau est accepté par le jury de l’Académie des Beaux-Arts, grâce à ses dimensions colossales, le jeune peintre est assuré qu’il sera remarqué au milieu des quelque 4000 oeuvres accrochées du sol au plafond aux cimaises du Palais de l’Industrie. Et si la critique est positive, ce seront des commandes, et le début de la gloire.

L’idée de ce déjeuner sur l’herbe géant est tout à la fois d’une audace folle et d’une complication extrême.

Risquée, parce que Monet n’a pas une grande expérience. Il n’a pas des dizaines de toiles représentant des figures à son actif. Verra-t-il le bout de cette grande machine ? Comment s’y prendre pour trouver des modèles qui acceptent de poser pour les figures ? Et comment concilier le credo de la nouvelle génération « réaliste » à laquelle il appartient, la nécessité de peindre sur le motif, en plein air, dans la lumière naturelle, avec les impératifs d’une oeuvre aux dimensions monumentales, et donc très difficile à transporter ?

Si Monet arrive au bout de ses efforts, rien ne dit que l’oeuvre plaira au jury du Salon, garant de la tradition, car le sujet choisi ne manque pas de provocation. On a un peu de mal à percevoir aujourd’hui ce que ces gens chics en train de pique-niquer en forêt peuvent avoir de choquant, et pourtant ! En 1865, les grands formats sont réservés à la peinture représentant des scènes issues de l’histoire sainte, de la mythologie ou de l’Histoire, tandis que les scènes de la vie quotidienne, dites scènes de genre, entendez genre mineur, sont bien moins haut sur l’échelle des valeurs et donc réalisées dans des formats plus modestes. La célébration des loisirs bourgeois est du nombre.

Il y a quelque chose d’iconoclaste chez Monet, une nature rebelle qui fait à son idée et ne cherche pas à se conformer aux attentes. Nul doute qu’il a apprécié à sa juste valeur l’effet de scandale produit en 1863 par une autre scène de pique-nique signée Edouard Manet, mêlant femmes nues et bourgeois vêtus, qu’on nomme alors Le Bain.

Au printemps et à l’été 1865, avant de se lancer dans le très grand format, Monet travaille son sujet comme on lui a appris à le faire. Il séjourne longuement à Chailly, et il exécute en forêt de Fontainebleau des dessins préalables ainsi que des études fragmentaires à l’huile, d’après nature, comme le couple des Promeneurs. Puis ce seront des esquisses poussées de la composition d’ensemble, dont il reste la toile du musée Pouchkine, faite en atelier à l’automne.

Peu d’oeuvres nous sont parvenues de ce travail préliminaire. Dans ses jeunes années, Monet, très désargenté, a fait l’objet de nombreuses saisies d’huissier. Tombées dans des mains indifférentes, ce sont probablement des centaines de toiles qui ont été perdues ainsi. Le peintre a été contraint d’en laisser d’autres en gage. Tel a été le sort de la version définitive du Déjeuner sur l’herbe. Monet la transporte dans ses affaires pendant treize ans. En 1878, incapable de payer le loyer de sa maison d’Argenteuil, il laisse l’immense toile au propriétaire, un menuisier du nom de Flament. Qu’en auriez-vous fait ? Ce monsieur l’a démontée de son cadre, l’a roulée et descendue dans sa cave.

Le peintre a été contraint d’en laisser d’autres en gage. Tel a été le sort de la version définitive du Déjeuner sur l’herbe. Monet la transporte dans ses affaires pendant treize ans. En 1878, incapable de payer le loyer de sa maison d’Argenteuil, il laisse l’immense toile au propriétaire, un menuisier du nom de Flament. Qu’en auriez-vous fait ? Ce monsieur l’a démontée de son cadre, l’a roulée et descendue dans sa cave.

Monet n’aura les moyens de payer sa dette, c’est-à-dire de régler son loyer au menuisier, que six ans plus tard. Il récupère alors son tableau qui, hélas ! n’a pas trop bien supporté le séjour prolongé à l’humidité. Les bords et l’extérieur du rouleau en sont moisis, irrécupérables. C’est Monet lui-même qui découpera la toile pour sauver ce qui peut l’être. Les deux grands fragments resteront en sa possession jusqu’à sa mort. Ils rejoindront les collections d’Orsay chacun de son côté, soixante ans plus tard.

La toile du musée Pouchkine, rapprochée de celles d’Orsay, donne une idée de l’ampleur de la composition. Douze personnes, cinq femmes et sept hommes, qui s’apprêtent à déjeuner sur l’herbe en forêt, sont saisies dans des attitudes nonchalantes et naturelles, dans la belle lumière qui filtre à travers les branches.

Frédéric Bazille, grand ami de Monet, a posé trois fois, pour l’homme de gauche, pour celui du milieu et pour l’homme à demi étendu au premier plan, aux jambes interminables.

Frédéric Bazille, grand ami de Monet, a posé trois fois, pour l’homme de gauche, pour celui du milieu et pour l’homme à demi étendu au premier plan, aux jambes interminables.

Impossible de se tromper : avec ses 1,88m, à l’époque Bazille fait figure de géant. Monet, à titre de comparaison, mesure 1,65m. Pour une échelle de valeurs contemporaine, il faudrait rajouter à chacun 10cm.

Bazille s’est fait prier pour venir, mais il se montre ensuite d’une grande patience. Ce n’est pas la seule fois où Monet fera poser le même modèle à plusieurs reprises dans un tableau, au mépris de la vraisemblance. Sans doute que celle-ci lui importe peu, seule compte la peinture, déjà.

On reconnaît aussi Gustave Courbet dans l’homme à la moustache en crocs. Il remplace un camarade d’atelier, Albert Lambron des Piltières, qui figurait dans le tableau de Moscou.

Camille est sans doute l’une des dames, tandis que la femme qui porte la robe à pois posera encore l’année suivante pour Femmes au jardin, avec la même robe.

L’exposition permettait de comparer l’état d’achèvement des différentes oeuvres de cet ensemble. Par rapport aux attentes de l’époque, il est clair que Monet avait encore beaucoup de travail avant d’avoir un tableau dont l’état puisse être jugé acceptable par le jury du Salon. Les vêtements, en particulier, auraient demandé encore de nombreuses heures de travail. Ils sont tout juste mis en place par de larges traits de brosse où tranchent les rouges et les bleus stridents.

Est-ce vraiment Courbet, comme on le dit, qui a découragé Monet de finir son chef-d’oeuvre ? Le jeune peintre y serait arrivé, c’est certain. La Femme à la robe verte, peinte en quatre jours après avoir renoncé à présenter le Déjeuner sur l’herbe au Salon, prouve assez sa maîtrise des matières, des drapés. Et la monumentalité n’était pas pour effrayer Monet, lui qui allait se lancer dans des Grandes Décorations démesurées au soir de sa vie.

Face à ce navire qui n’est pas arrivé au port, face à ces toiles où se lisent les difficultés de l’existence du jeune peintre, on ne peut qu’avoir des regrets.

Restent, malgré tout, ces extraordinaires morceaux de peinture, tellement grands que le spectateur entre dedans et se met à respirer l’air du sous-bois mêlé à l’odeur appétissante du pâté en croûte. Le petit chien jappe, attendant sa part du festin.

Tout paraît prendre vie dans cette scène où pourtant tout est posé et calculé de façon à faire valoir l’art de Monet. Je sais tout faire ! clame le jeune peintre, les figures, les natures mortes, les animaux, les paysages… C’était vrai. Pourquoi a-t-il douté ?

Auguste Vacquerie

Au début de sa carrière, Monet s’est adonné à la caricature. Adolescent, il avait déjà une solide réputation dans le portrait-charge, qu’il vendait jusqu’à 20 francs, une somme qui lui paraissait conséquente. Plus tard, quand, parvenu au faite de la gloire, il est revenu sur sa jeunesse pour les journalistes qui l’interrogeaient, Monet s’est volontiers souvenu d’avoir croqué maîtres et notables havrais. Il s’est moins vanté d’avoir copié, pour s’entraîner, les caricatures publiées dans les journaux satiriques de l’époque.

Au début de sa carrière, Monet s’est adonné à la caricature. Adolescent, il avait déjà une solide réputation dans le portrait-charge, qu’il vendait jusqu’à 20 francs, une somme qui lui paraissait conséquente. Plus tard, quand, parvenu au faite de la gloire, il est revenu sur sa jeunesse pour les journalistes qui l’interrogeaient, Monet s’est volontiers souvenu d’avoir croqué maîtres et notables havrais. Il s’est moins vanté d’avoir copié, pour s’entraîner, les caricatures publiées dans les journaux satiriques de l’époque.

Voyez, à droite, le portrait d’Auguste Vacquerie exécuté par Monet. On retrouve son modèle ci-dessous dans le Panthéon des gloires contemporaines, ou Panthéon Nadar, un « poster » best-seller de 1854 dû au crayon de… Nadar. Oui, Nadar, le célèbre photographe aux talents multiples, au caractère généreux, fougueux, à la vie mouvementée digne d’un roman de Dumas.

Nadar a commencé comme caricaturiste, lui aussi. La notoriété lui est venue avec la publication en quatre grands feuillets lithographiés d’un cortège imaginaire composé de centaines d’hommes célèbres de l’époque. En voici un détail, à gauche.

Parmi tous les lecteurs qui se bidonnent de voir les personnalités guignolisées, figure le jeune Monet, qui lit sans doute par-dessus l’épaule de son père. Il n’a que treize ans.

Monet a repéré parmi tous ces peoples une tête qu’il connaît : celle d’Auguste Vacquerie. Il la copie d’un trait sûr. Mais la charge de Monet est un peu plus appuyée, plus sèche, on n’y retrouve pas cette humanité qu’y a mis Nadar.

J’ai photographié ces documents à la Maison Vacquerie – Musée Victor Hugo de Villequier, surprise de voir qu’il existait un lien, ténu certes, mais attesté, entre ces deux géants de la littérature et de la peinture, Hugo et Monet.

Ce trait d’union, c’est ce fameux Auguste Vacquerie que voici.

Si le nom de Vacquerie vous dit quelque chose, c’est sans doute parce que son frère Charles a épousé la fille de Victor Hugo, Léopoldine, avec laquelle il a péri dans un accident de bateau qui ne devait rien, on l’a vu, au mascaret.

J’imagine qu’Auguste s’est culpabilisé de leur fin tragique : c’est lui qui les avait fait se rencontrer. Quelques années plus tôt, alors qu’il était étudiant à Paris, Auguste s’était payé le culot d’envoyer des vers à Victor Hugo, auquel il vouait une immense admiration. Hugo s’est montré plus que sympa avec son jeune fan : il l’a invité à dîner chaque semaine, en compagnie du copain d’Auguste, un certain Paul Meurice.

Malgré la génération d’écart, une solide amitié s’est nouée. Auguste, fidèle d’entre les fidèles, suivra Hugo en exil à Jersey. Belle abnégation !

Malgré la génération d’écart, une solide amitié s’est nouée. Auguste, fidèle d’entre les fidèles, suivra Hugo en exil à Jersey. Belle abnégation !

C’est peut-être vers cette époque que Monet le rencontre, ou même avant. Là, on se concentre, c’est un peu plus compliqué. Auguste Vacquerie est le fils d’un armateur du Havre. Sa soeur Marie-Arsène (charmant prénom !) vit au Havre et fréquente une autre famille d’armateurs, les Lecadre. C’est chez les Lecadre qu’habitent les Monet. Marie-Jeanne Lecadre, la « tante Lecadre » de Monet, est la demi-soeur du père de Claude.

Tout exilé de coeur qu’il soit, Auguste Vacquerie vient quand même parfois faire un coucou à sa soeur au Havre, qui, sans doute, en profite pour le sortir un peu dans le monde.

Marie-Arsène a un fils qui les accompagne chez les Lecadre. Il se nomme Ernest, et, en plus d’être copain avec Claude et son frère Léon, il tombe amoureux de, puis épouse Marie-Armande Lecadre.

Tout au long de sa vie, Monet va entretenir une correspondance avec cette cousine. Le musée de Villequier présente l’une de ces lettres envoyées de Giverny, parmi de nombreuses autres qui font état d’invitations réciproques à Giverny et à Villequier, maison de campagne des Vacquerie. Il n’est pas impossible que Monet y soit venu en visite.

Peut-être que cette connexion étonnante entre les deux familles serait restée dans l’ombre sans le travail du conservateur du musée de Villequier qui a imaginé de présenter ces différents documents. Je crois y reconnaître, sans en avoir la preuve formelle, la patte de Sophie Fourny-Dargère, actuelle conservatrice de Villequier et des maisons Corneille de Rouen et Petit-Couronne. Madame Fourny-Dargère est l’auteur d’une monographie sur Claude Monet, et elle a laissé un souvenir impérissable à Vernon, dont elle a dirigé le musée pendant près de vingt ans.

Jeanne-Marguerite Lecadre au jardin

Claude Monet, "Jeanne-Marguerite Lecadre au jardin" ou "Femme au jardin", 1866 ou 1867, Musée de l'Ermitage de Saint-Pétersbourg, huile sur toile, 80x99cm.

Claude Monet, "Jeanne-Marguerite Lecadre au jardin" ou "Femme au jardin", 1866 ou 1867, Musée de l'Ermitage de Saint-Pétersbourg, huile sur toile, 80x99cm.

L'exposition Monet du Grand Palais (Paris, jusqu'au 24 janvier 2011) a choisi le tableau Jeanne-Marguerite Lecadre au jardin alias Femme au jardin comme thème de sa communication. La lumineuse silhouette de la jeune cousine de Claude Monet dans un jardin fleuri se décline partout, des affiches au catalogue.

Pourquoi ce tableau-ci plutôt qu'un autre pour présenter la grande rétrospective parisienne qui aligne 168 chefs d'oeuvres du chef de file de l'impressionnisme ?

J'imagine qu'il convenait de mettre en avant une toile venue de loin, difficilement accessible pour le public parisien, et celle-ci est conservée au musée de l'Ermitage à Saint-Pétersbourg.

Et puis, quoi de mieux qu'une oeuvre de jeunesse pour annoncer une monographie qui porte sur "Monet entier", selon l'expression de Guy Cogeval, président des musées d'Orsay et de l'Orangerie, qui préface le catalogue.

A 26 ans, Monet n'a pas encore tourné le dos à la figure, si j'ose dire, pour se consacrer au seul paysage. Ses toiles s'animent de personnages, et ce tableau allie la grâce féminine au charme d'un éclatant jardin croulant sous les roses.

On est en juin, sans doute, juin 1867 selon les dernières recherches. Le jardin en question se trouve à Sainte-Adresse, près du Havre, c'est celui de la maison de campagne de la tante de Monet. Et la demoiselle qui illumine la pelouse de sa robe immaculée se nomme Jeanne-Marguerite.

Je ne suis pas une grande défricheteuse d'arbre généalogique, mais si j'ai bien compris Jeanne-Marguerite est à double titre la petite cousine de Claude Monet : cette demoiselle Lecadre, petite-nièce de la fameuse demi-tante de Monet si décisive pour les débuts du peintre, a épousé son cousin Lecadre, ce qui lui a permis de ne pas changer de nom de famille à son mariage.

Ce devait être une charmante personne, si l'on en croit son obligeance à poser pour Claude à deux reprises au moins, pour cette toile et pour Terrasse à Sainte-Adresse où elle apparaît dans une tenue assez semblable.

Les deux tableaux peints sans doute le même été présentent d'ailleurs la même luminosité extraordinaire, le même air vif baigné d'un soleil radieux, les mêmes coloris resplendissants.

Les déchargeurs de charbon

Les charbonniers ou Les déchargeurs de charbon, Claude Monet, 1875, huile sur toile 54 x 66cm, Paris musée d’Orsay