Bouton

Tout comme les chenilles donneront des papillons, les boutons de fleurs finissent un jour par se transformer en corolles.

Tout comme les chenilles donneront des papillons, les boutons de fleurs finissent un jour par se transformer en corolles.

Avant d’ouvrir le coffret qui contient leur robe de satin, de soie, de velours, les iris ressemblent à des chrysalides. La métamorphose est-elle si difficile qu’il faille en pleurer une larme ? Doucement la fleur émerge de la gangue qui la tenait bien serrée.

Chaque fois que je regarde les boutons d’iris je ne peux m’empêcher de penser au turban de Simone de Beauvoir.

Pourquoi sa tête à elle sous le turban, qui pourrait évoquer des princes du désert, aussi bien ?

Peut-être parce qu’il y a chez l’iris en devenir ce même décalage entre le léger ridicule de la mise et l’admirable dissimulé sous l’apparence.

Ou peut-être parce que l’iris, nom masculin d’une fleur si féminine, si froufroutante, recèle la même ambiguïté que cette dame ambivalente et féministe, « avec un cerveau d’homme » comme disait son papa.

Toujours cette même question du genre des fleurs !

Chenilles

Parce qu’elles rampent, qu’elles grouillent, qu’elles dévorent les feuilles et les fleurs des plus belles plantes de nos jardins, nous n’aimons pas les chenilles.

Parce qu’elles rampent, qu’elles grouillent, qu’elles dévorent les feuilles et les fleurs des plus belles plantes de nos jardins, nous n’aimons pas les chenilles.

Et en même temps elles nous fascinent avec leurs élégances géométriques, à l’image de celles des papillons.

Alors faut-il leur faire la guerre à l’égal des limaces ou les admirer avec un oeil d’esthète ?

La réponse est sans doute dans le dialogue fameux entre le Petit Prince de Saint Exupéry et sa rose. Alors qu’il s’apprête à la mettre sous globe avant de partir, la rose refuse :

– Mais les bêtes

– Il faut bien que je supporte deux ou trois chenilles si je veux connaître les papillons. Il paraît que c’est tellement beau. Sinon qui me rendra visite ? Tu seras loin, toi. Quant aux grosses bêtes, je ne crains rien. J’ai mes griffes.

Elle se croit invincible avec ses épines… Prête à faire face aux tigres comme aux chenilles tigrées !

Des ronds dans l’eau

Il a plu un peu cet après-midi à Giverny. J’avais oublié comme c’était joli, les premières gouttes qui dessinent des ronds parfaits dans l’eau, puis le crépitement de la pluie sur la surface de l’étang.

Il a plu un peu cet après-midi à Giverny. J’avais oublié comme c’était joli, les premières gouttes qui dessinent des ronds parfaits dans l’eau, puis le crépitement de la pluie sur la surface de l’étang.

Souvent l’air est baigné d’une lumière irréelle qui argente les bulles et magnifie les feuilles des nymphéas.

Me croirez-vous ? Personne ne râlait. Les visiteurs souriaient de cette promenade sous les parapluies « tellement romantique ».

C’était le jardin de toutes les eaux, celle dormante du bassin, celle si rapide du ruisseau, et celle distillée en gouttes à gouttes qui arrivait en chute libre depuis les nuages. Le premier nénuphar de l’année en a profité pour fleurir.

Rideau de clématite

En ce moment on voit enfin à quoi Monet voulait en venir en construisant les supports métalliques qui dominent la partie Est de son jardin fleuri.

En ce moment on voit enfin à quoi Monet voulait en venir en construisant les supports métalliques qui dominent la partie Est de son jardin fleuri.

Des clématites à petites fleurs en tombent en rideaux fleuris au-dessus de votre tête. D’autres variétés à grandes fleurs s’élancent à leur rencontre le long des pieds des portiques.

On retrouve la sensation de se promener sous des grappes de fleurs que l’on éprouve quand on se trouve sur le pont japonais, environné de toutes parts par les glycines.

Notes fleuries

Poussés par la brise, des volutes invisibles vous enveloppent tout-à-coup. Le nez frémit, les poumons aspirent à grandes lampées des effluves suaves, épicés. La question se fait pressante, il faut y répondre toutes affaires cessantes : mais qu’est-ce qui sent si bon ?

Poussés par la brise, des volutes invisibles vous enveloppent tout-à-coup. Le nez frémit, les poumons aspirent à grandes lampées des effluves suaves, épicés. La question se fait pressante, il faut y répondre toutes affaires cessantes : mais qu’est-ce qui sent si bon ?

C’est drôle comme l’expérience d’une odeur délicieuse et nouvelle n’est pas si fréquente. Et comme l’enquête à laquelle nous nous livrons immédiatement est impérieuse.

Je vais vous le dire, ce qui sent si bon, c’est la glycine au-dessus du pont japonais. Elle est à l’apogée de sa floraison, et ses longues grappes mauves chauffées par les rayons du soleil printanier exhalent une fragrance qui rappelle celle du jasmin. Mmmm ! On ne bougerait plus de là…

Mais la glycine n’est pas la seule à embaumer. Au rayon des parfums, elle a de la concurrence. En ce moment ce sont les azalées qui emplissent l’air de leurs notes fleuries. Pas besoin de se pencher vers les calices pour les sentir, sauf pour vérifier !

Plus discrètes, les roses demandent qu’on se rapproche. Quoi de plus merveilleux que de mettre son nez au coeur d’une fleur ? On devient papillon, abeille… Même Clemenceau le faisait, tout Père la Victoire qu’il était. Les roses, donc, chez Monet, ont ce délicat parfum des roses anciennes, à la fois envoûtant et désuet comme une eau de toilette d’autrefois.

Plus tôt en saison il y a eu les lauriers-tins, les jacinthes, les muguets, les lilas. Viendront cet été, ô merveille, les lavandes, les phlox… Leur parfum flottera dans l’air pour venir surprendre les visiteurs aux yeux gorgés de couleurs. Quand ils entreront sans s’en rendre compte dans l’aire parfumée qui s’étend autour de ces fleurs odorantes, ils marqueront l’arrêt en tournant la tête de tous côtés, à la recherche des responsables. Mmmm ! Mais qu’est-ce qui sent si bon ?

Tamaris

Trois jours par an, le tamaris est une splendeur. Il darde en tous sens ses chatons, des bâtonnets rose poudré tout à fait raccords avec la façade de la maison de Monet à Giverny.

Trois jours par an, le tamaris est une splendeur. Il darde en tous sens ses chatons, des bâtonnets rose poudré tout à fait raccords avec la façade de la maison de Monet à Giverny.

Devant tant de douceur, on fond, on en oublierait qu’on a maudit le tamaris tout le reste de l’année.

En effet, sitôt la floraison passée, il ne demeure du tamaris que son côté hirsute. Cet arbre à la forme incertaine, difficile à modeler, se la joue cheveux au vent en bord de mer, façon nostalgie des rivages maritimes où il se complaît habituellement.

Est-ce pour cette même nostalgie des vacances sur la côte méditerranéenne qu’on en voit dans tant de jardins ? Ou pour son feuillage si fin, si léger, qui rappelle les fanes des asperges ? Tellement fin, soit dit en passant, qu’il ne faut pas trop compter sur lui pour l’ombre. Il tamise à peine le soleil.

Si le tamaris laisse à désirer en matière de style, en revanche il assure côté culture. Plein de vitalité, c’est une vraie bonne pâte très peu exigeante qui se laisse bouturer avec une facilité déconcertante, si l’on en croit l’Encyclopédie de Diderot et d’Alembert :

Il se multiplie très aisément de branches couchées, & sur tout de bouture qui est la voie la plus courte ; elles réussissent assez généralement de quelque façon qu’on les fasse, quand même on les planteroit à rebours; & quoiqu’on les laisse exposées au grand soleil. Il faut préférer pour cela les branches qui sont de la grosseur du doigt: elles poussent souvent de 4 piés de hauteur dès la premiere année. On les fait au printems.

Quand même on les planteroit à rebours ! Rien que cette phrase, ça donne envie d’essayer pour voir si c’est vrai.

Michel Monet

Quel personnage étonnant que Michel Monet ! J’ai rencontré aujourd’hui un monsieur qui l’a connu quand il était enfant et qu’il habitait à Sorel-Moussel dans l’Eure et Loir, non loin de la demeure du fils de Claude Monet. « C’était un homme très élégant, se souvient-il, il portait des pantalons de golf et une casquette, il conduisait une magnifique voiture, une Delage de couleur verte. »

Quel personnage étonnant que Michel Monet ! J’ai rencontré aujourd’hui un monsieur qui l’a connu quand il était enfant et qu’il habitait à Sorel-Moussel dans l’Eure et Loir, non loin de la demeure du fils de Claude Monet. « C’était un homme très élégant, se souvient-il, il portait des pantalons de golf et une casquette, il conduisait une magnifique voiture, une Delage de couleur verte. »

Cette élégance apparaît sur cette photo de jeunesse prise du vivant de son père. Quelle classe ! Cela ne devait pas déplaire à Claude Monet qui avait lui-même un goût pour les vêtements de qualité.

Derrière ces allures de dandy, qui devinerait son don de la mécanique ? Très jeune Michel s’est passionné pour l’automobile, un autre virus hérité de papa, et qui lui coûtera la vie : Michel Monet décède en 1966 dans un accident de voiture à Vernon, sur le pont Clemenceau, à l’âge de 88 ans.

Mais n’allons pas trop vite.

Le fils cadet de Claude Monet naît le 17 mars 1878 à Paris, alors que la situation matérielle de ses parents et de son frère aîné Jean est catastrophique. A l’été suivant, pour limiter les dépenses quotidiennes, les Monet partagent une maison avec les Hoschedé à Vétheuil ; les deux familles sont dans la misère. Monet peint avec acharnement, sollicite ses amateurs pour qu’ils achètent des toiles, sans succès.

Camille, la femme de Monet, est au plus mal. Le petit Michel a la douleur de perdre sa mère alors qu’il est encore bébé. Est-ce l’origine de son caractère « neurasthénique » ? Ou cet aspect de sa personnalité vient-il du poids d’être fils de ? Ou de l’emprise de son père qui se serait opposé à sa vocation d’inventeur ?

Il est bien difficile de se faire une place quand on est le fils d’un génie et que tout le monde vous courtise en raison de votre filiation. Et même si Monet n’avait pas été le peintre que l’on sait, il n’en aurait pas moins eu cette personnalité inquiète de tout, contrôlante, et disons le mot, abusive.

Enfant, Michel s’intéresse à la botanique, attrape les grenouilles, bricole les bicyclettes, il est inséparable de Jean-Pierre, le plus jeune des enfants d’Alice, qui a presque le même âge.

Puis il fait ses débuts dans la vie professionnelle avant d’être mobilisé en 1914. Le voilà Poilu.

Il en revient, la vie reprend son cours. Il a perdu son frère Jean, décédé de maladie début 1914. Maintenant il est le seul descendant de Claude Monet.

Quand son père s’éteint le 5 décembre 1926, Michel a 48 ans. Il hérite d’une coquette maison de famille à la campagne, et surtout d’une impressionnante collection de tableaux. Combien ? 180, disent certains. C’est bien difficile à chiffrer tant la diversité des oeuvres est grande, des carnets de croquis et des toiles de jeunesse aux grands panneaux des Nymphéas encore présents dans l’atelier de Giverny.

De son vivant Monet a émis le voeu que les oeuvres majeures soient léguées à l’Etat. Il reste toutes les autres. Aux toiles de son papa s’ajoutent celles que Monet a rassemblées et qui lui venaient de ses amis peintres, des Cézanne, des Renoir, des Pissarro, des Berthe Morisot, des Boudin, des Manet… 35 au total, dit-on.

Cela, ce sont les biens tangibles. Michel Monet perçoit aussi des droits de reproduction sur les oeuvres de son père. De quoi vivre confortablement jusqu’à la fin de ses jours.

Que va-t-il faire de son temps, ma pauvre Lucette ? Comme beaucoup de gagnants du loto, il voyage. Il a laissé le souvenir d’un « explorateur » dans son village de Sorel.

Ses petits neveux voyaient en lui un voyageur au long cours. Son singe les amusait beaucoup. Ils étaient fascinés par les objets étranges rassemblés dans une pièce de sa maison, corbeilles à papier en pattes d’éléphant ou descentes de lit en peau de lion rapportées de ses safaris en Afrique.

Lui qui n’avait pas d’enfant aimait beaucoup ceux de ses belles-soeurs, il était heureux de leur étonnement devant sa collection d’objets improbables.

Surtout, le souvenir que va laisser Michel Monet à la postérité est celui d’une générosité exemplaire. Fidèle au voeu de son père, il lègue par testament tous ses biens à l’Académie des Beaux-Arts de l’Institut de France. C’est en quelque sorte les offrir au public plutôt que de les laisser à des particuliers plus ou moins proches.

Les tableaux sont conservés au musée Marmottan à Paris, la maison et les jardins de Giverny, admirablement restaurés, sont ouverts à la visite. Sans le geste de Michel Monet nous ne pourrions pas admirer des dizaines d’oeuvres de Monet ni découvrir la splendeur de ses jardins, l’harmonie de sa maison.

Sondage express

Le journal local de Vernon « Le Démocrate » s’est livré dans son édition de cette semaine à un petit sondage auprès des touristes de Giverny. Six personnes prises au hasard dans les rues du village de Monet ont répondu à la question « Qu’est-ce qui vous attire à Giverny ? »

Le journal local de Vernon « Le Démocrate » s’est livré dans son édition de cette semaine à un petit sondage auprès des touristes de Giverny. Six personnes prises au hasard dans les rues du village de Monet ont répondu à la question « Qu’est-ce qui vous attire à Giverny ? »

Tel est du moins le titre de l’article. Mais la question était peut-être plutôt « qu’avez-vous préféré à Giverny ? » à en juger par les réponses. Peu importe.

Les résultats de ce micro-trottoir sont sans grande surprise. La beauté des jardins de Monet revient dans presque toutes les réponses, les touristes notent aussi l’intérêt de sa maison, du Musée d’Art Américain, du paysage bucolique et de l’architecture du village.

Ce qui frappe, c’est leur enthousiasme. Je ne sais pas si le journaliste l’a suscité en leur demandant s’ils avaient aimé leur visite, ou si c’est l’expression spontanée de leur ressenti. « C’est fabuleux », dit l’une. « C’est fantastique ! » renchérit l’autre. « C’est magnifique ! » s’exclame un troisième. Si le sondage avait porté sur l’indice de satisfaction, nul doute qu’il aurait été élevé.

Comme le veut la loi du genre, les personnes interrogées pour ce sondage express ont décliné leur identité, leur âge, leur ville d’origine et leur métier. Je me souviens très bien de ce que l’on ressent quand on pose ce genre de questions à ceux que l’on interviewe, cette impression d’être indiscret tout en sachant qu’on doit le faire parce que c’est le métier qui veut ça.

C’est indiscret, mais en même temps en tant que lectrice, aujourd’hui, je suis curieuse de lever un tout petit coin du voile d’anonymat qui recouvre les centaines de personnes que je croise tous les jours dans les jardins de Monet. Pour six d’entre elles je peux mettre un nom sur un visage, savoir ce que ces personnes font dans la vie et d’où elles viennent. Ce n’est pas grand chose, mais c’est assez pour les distinguer de tous ceux qui n’ont pas répondu au sondage et qui resteront pour moi à jamais des inconnus.

Lunaire

Aussi appétissantes que des petits-pois mange-tout, les graines de la monnaie du pape sont déjà formées début mai alors que la plante fleurit toujours.

Aussi appétissantes que des petits-pois mange-tout, les graines de la monnaie du pape sont déjà formées début mai alors que la plante fleurit toujours.

A l’automne elles seront devenues des piécettes ovales ou rondes selon l’espèce, fines et translucides comme du papier calque. Leur rondeur argentée leur a valu ce curieux nom de monnaie du pape, mais aussi celui plus joli de lunaire, par analogie avec la forme et la couleur de la lune.

Les petites fleurs légères de la lunaire forment une mousse colorée dans les massifs d’un beau violet, une association pleine de fraîcheur avec le vert du feuillage.

La fleur fait penser à celles de la giroflée, de la julienne et même du colza. Normal, elles sont toutes cousines, de la famille des Brassicacées, dont le personnage le plus notable est le chou. Mais oui, le gros chou pesant et dodu, il cousine avec ces légèretés aériennes ! D’accord, il a peut-être l’air balourd par comparaison, mais lui, au moins, il est nourrissant !

Donner un genre

Une dame anglaise m’a raconté avec quelle incompréhension elle a découvert quand elle était petite que les noms avaient un genre en français. Comment une table pouvait-elle être « féminine » ? Avec la logique des enfants, cela lui paraissait, disons, grotesque. Depuis, il lui a fallu faire de gros efforts pour tenter de mémoriser un tant soit peu le genre des noms dans notre langue.

Une dame anglaise m’a raconté avec quelle incompréhension elle a découvert quand elle était petite que les noms avaient un genre en français. Comment une table pouvait-elle être « féminine » ? Avec la logique des enfants, cela lui paraissait, disons, grotesque. Depuis, il lui a fallu faire de gros efforts pour tenter de mémoriser un tant soit peu le genre des noms dans notre langue.

Pour avoir lutté comme elle avec des langues étrangères (pourquoi en allemand dit-on le table et la tableau ?) cette dame a toute ma sympathie. En français, il va de soi que le genre des noms me paraît aller de soi, comme tout le monde dans sa langue maternelle.

Il reste pourtant un irréductible champ du vocabulaire où son aspect arbitraire me redevient conscient : c’est celui du nom des fleurs. Cela m’agace comme un caillou dans la chaussure, pour certaines, j’ai du mal à trancher entre le et la.

Essayez, on va voir si vous êtes plus à l’aise. Pivoine ? Fritillaire ? Azalée ? Ellébore ? (Réponse : les quatre sont féminines).

Un truc qui marche quelquefois, mais pas toujours, c’est de se référer au nom latin de la plante, dont la terminaison indique le genre. Encore faut-il le connaître, et n’est-ce pas, les langues étrangères…

Brève rencontre

Dans le jardin d’eau de Claude Monet à Giverny, un lilas couleur lilas répond au mauve de la glycine qui recouvre le pont japonais.

Dans le jardin d’eau de Claude Monet à Giverny, un lilas couleur lilas répond au mauve de la glycine qui recouvre le pont japonais.

L’effet ton sur ton ne dure guère. Le lilas est déjà ouvert quand la glycine commence tout juste à avoir l’intention de fleurir prochainement. Le temps qu’elle se décide et il est déjà fâné. Mais dans le court laps de temps où les floraisons coïncident, les grappes de fleurs de la glycine et celles du lilas dialoguent de façon intéressante.

Comme ces deux fleurs de printemps, nous avons de nombreuses façons d’être le contemporain de quelqu’un. Quand nous étions enfant, nous avons côtoyé des personnes qui terminaient leur temps sur la terre. Quand viendra notre tour d’arriver au bout du parcours, nous en aimerons qui en seront à leurs balbutiements.

Mais nous avons aussi l’expérience depuis l’école de nos exacts contemporains, ceux qui sont nés la même année, et parfois le même mois et presque le même jour, comme Rodin et Monet, nés les 12 et 14 novembre 1840.

La date à laquelle nous avons été projetés sur la planète nous sépare définitivement de milliards d’autres humains, ceux qui ont vécu avant ou viendront après nous, tandis qu’elle nous associe à ceux qui partagent notre époque.

Il reste à se réjouir de vivre en même temps que ceux que nous admirons le plus, comme Mallarmé qui s’est écrié, transporté de joie par le don d’un tableau :

« Une chose dont je suis heureux, c’est de vivre à la même époque que Monet ».

Clemenceau devait partager cet avis.

Collégiale de Mantes-la-Jolie

Mantes-la-Jolie peut s’enorgueillir de posséder une superbe collégiale. Guillaume le Conquérant ayant incendié le précédent sanctuaire juste avant de mourir (il n’a pas dû l’emporter en paradis !), une nouvelle église est bâtie à partir de 1170, près d’un siècle plus tard.

Mantes-la-Jolie peut s’enorgueillir de posséder une superbe collégiale. Guillaume le Conquérant ayant incendié le précédent sanctuaire juste avant de mourir (il n’a pas dû l’emporter en paradis !), une nouvelle église est bâtie à partir de 1170, près d’un siècle plus tard.

On a pris le temps de la réflexion, mais une fois lancé le chantier va assez vite. La collégiale est pour ainsi dire achevée en moins de cent ans.

La façade est inspirée du gothique rayonnant parisien. Le plus admirable, c’est cette colonnade qui ajoure le ciel d’Ile de France, ces tours si légères, ouvertes aux quatre vents.

Sauf que, à propos des tours… Seule celle de droite, la tour sud, date du 13ème siècle. L’autre, la tour nord, en est à sa troisième mouture. On ne sait pas exactement à quoi elle ressemblait au départ, en 1266. Etait-elle identique à sa voisine ? On l’ignore parce qu’elle menaçait ruine et qu’il a fallu la reconstruire à la fin du 15ème, une époque où le style flamboyant domine.

Pendant trois cent cinquante ans les Mantais ont eu sous les yeux deux tours dissemblables. Ils s’en accommodaient fort bien, comme les Chartrains. Et puis vers 1850 est arrivé un certain Alphonse Durand, architecte de son état.

Sans doute inspiré par les principes de Viollet-le-Duc, il a jugé bon de donner plus d’harmonie à la façade en reconstruisant la tour nord en tous points symétrique à sa jumelle.

C’était comme cela que l’on envisageait les restaurations, au 19ème siècle. On « améliorait », on pastichait, on finissait l’inachevé, sans toujours très bien comprendre l’architecture d’origine. Cette désinvolture a fait de belles catastrophes, à Louviers ou à Evreux notamment. Ici, à Mantes, il est bien dommage que l’on ait perdu la tour du 15ème, mais la restauration du 19ème se laisse oublier et le résultat est agréable à l’oeil.

Voyage à Giverny

Plus que quelques jours pour aller voir l’exposition du musée Marmottan-Monet à Paris intitulée « Voyage à Giverny, de Monet à Joan Mitchell » (jusqu’au 11 mai 2008).

Plus que quelques jours pour aller voir l’exposition du musée Marmottan-Monet à Paris intitulée « Voyage à Giverny, de Monet à Joan Mitchell » (jusqu’au 11 mai 2008).

En complément à la magnifique collection permanente – une soixantaine de Monet sont présentés, si vous passez une minute devant chacun cela fait déjà une heure merveilleuse – l’exposition explore l’héritage artistique du maître de Giverny. Des peintres américains venus travailler dans son village aux artistes boursiers d’aujourd’hui qui séjournent pour trois ou six mois à Giverny, comment Monet a-t-il inspiré les autres ?

Le cas de Joan Mitchell est particulièrement frappant, puisque cette artiste a acheté la maison voisine de celle où le peintre a vécu à Vétheuil et qu’elle a séjourné pendant vingt-cinq ans dans le bourg de la vallée de la Seine. Le titre de l’exposition lui rend hommage.

La couverture du catalogue rapproche Claude Monet et un peintre contemporain, Leonard Yeardley. En haut, c’est un pont japonais tardif, peint quand Monet avait la cataracte. En bas, l’hymne à la beauté et à la force de la couleur dû à l’artiste américain. On peut y voir un lien si l’on veut. Ou pas.

Carpe diem

Le Ru qui traverse le jardin d’eau de Monet est très poissonneux. Si vous avez l’oeil d’un pêcheur vous me direz quelle est cette espèce, qui a l’habitude de nager à contre-courant en marquant des points fixes. Des gardons peut-être ?

Le Ru qui traverse le jardin d’eau de Monet est très poissonneux. Si vous avez l’oeil d’un pêcheur vous me direz quelle est cette espèce, qui a l’habitude de nager à contre-courant en marquant des points fixes. Des gardons peut-être ?

Le bassin de Monet à défaut de crocodiles héberge lui aussi de nombreux poissons, dont quelques beaux spécimens de carpes. Ce ne sont pas des carpes exotiques mais au contraire tout à fait indigènes, telles qu’on en trouve dans la Seine ou l’Epte.

Il y a quelques années la Seine a débordé. Nos carpes ont profité de l’aubaine pour s’en aller découvrir le vaste monde. Et de batifoler au milieu des prés, dans un lac qui semblait n’avoir pas de fin.

Hélas pour les carpes ce paradis n’eut qu’un temps. Un beau jour la Seine prise de fatigue décida de regagner son lit. Les carpes ne se doutant de rien se retrouvèrent piégées dans des flaques de moins en moins profondes. L’évaporation aurait fini par avoir raison d’elles. Mais heureusement, avant qu’elles ne périssent de leur étourderie, quelques bonnes âmes vinrent les sauver avec le secours de grosses poubelles, avant de les relâcher dans l’étang de Monet, où elles coulent des jours heureux, à voir la taille ventripotente qu’elles ont atteinte depuis.

J’aime bien les carpes, de braves herbivores paisibles, mais il y en a un qui n’est pas mon copain, c’est le brochet. Quelquefois on l’aperçoit qui profile sa silhouette inquiétante entre les nénuphars. Les petits poissons filent se cacher dès qu’ils voient frémir ses moustaches !

Le casier judiciaire du brochet est tristement bien rempli. Car non content de semer la terreur chez les pitchouns, il ne s’en prend pas qu’aux poissons. Figurez-vous qu’un couple de poules d’eau avait fait son nid sur le petit îlot au milieu du bassin. Quand les poussins naquirent, papa et maman les emmenèrent promener sur l’eau. Ce monstre de brochet les a tous gobés un par un.

On dirait le Japon

« On dirait le Japon ! », s’est exclamé Monet en arrivant en Norvège !

« On dirait le Japon ! », s’est exclamé Monet en arrivant en Norvège !

Si les montagnes enneigées de Scandinavie lui rappelaient ses estampes du Mont Fuji, ce n’est pas lui faire offense d’appliquer la même remarque à son jardin d’eau, ce presque jardin japonais.

C’est en ce moment qu’il faut le voir, quand les azalées et les rhododendrons en fleurs évoquent plus que jamais les jardins du pays du soleil levant, lumineux bouquets de couleur au milieu des feuillages découpés des érables, du Japon comme il se doit.

Comme c’est le printemps, j’ai fait un grand rangement dans les catégories de givernews. Cela va vous permettre de voir tous les billets depuis le début par thèmes plutôt qu’en passant par les archives. Bonne lecture !

Banc et arrière banc

Une bonne grosse averse a suffi à faire tomber une pluie de pétales sous les cerisiers du Japon, le banc se prenait pour un jeune marié à la sortie de la chapelle.

Une bonne grosse averse a suffi à faire tomber une pluie de pétales sous les cerisiers du Japon, le banc se prenait pour un jeune marié à la sortie de la chapelle.

Quand je rassemble un groupe quelque part pour lui donner des explications sur la vie de Monet et l’agencement des jardins, il y a toujours un banc à proximité.

De deux choses l’une : soit le banc est libre, soit il est occupé.

Cette semaine j’étais avec un adorable groupe d’enfants d’une dizaine d’années. Ils se sont assis par terre sur le gravier tout chaud de soleil, au pied d’un banc occupé par un monsieur Japonais assez âgé.

Le monsieur n’a pas senti la nécessité de bouger. Sans m’occuper de cet intrus qui n’allait sans doute pas tarder à se lasser de notre charabia français j’ai commencé à raconter des histoires aux enfants.

Quand ils sont sages c’est le meilleur des publics, ils vous regardent avec des yeux attentifs et pleins de rêves, ils répondent à toutes les questions qu’on lance, un vrai bonheur. Bien sûr il faut s’adapter, parler avec des mots simples et bien distinctement, ne pas prendre les raccourcis mais progresser doucement par étapes.

J’évoquais les estampes, la mode du japonisme, les végétaux exotiques du jardin de Monet et j’avais presque oublié le monsieur Japonais quand j’ai tourné le regard vers lui. Il avait perdu son air impassible. Lui aussi écoutait attentivement, tout sourire. Ma diction lente devait lui convenir. L’occasion était trop belle de l’intégrer à l’évocation de son pays :

– Le Japon, c’est le pays du monsieur, de l’autre côté de la terre.

Les enfants ont tourné leur regard vers lui, tandis qu’il inclinait la tête, toujours souriant.

A la fin il s’est levé et il a dit, dans un français un peu hésitant accompagné d’une courbette :

– Merci, j’ai tout bien compris. Au revoir !

Quelquefois le banc est libre. Les premiers arrivés s’y précipitent avec une célérité inversement proportionnelle à leur âge, plus ils sont jeunes, plus il faut qu’ils s’assoient d’urgence. Le reste du groupe écoute debout.

Cet après-midi plusieurs dames avaient pris place le plus tranquillement du monde sur le banc voisin miraculeusement libre. Qu’il faisait bon dans les jardins, assises à l’ombre ! Le Banc Idéal n’avait jamais aussi bien porté son nom. Je parlais depuis plusieurs minutes quand je me suis avisée que… l’une des dames dormait, bouche ouverte, bercée par le son de ma voix comme par la télévision.

A ce moment, je ne sais quel démon m’a chatouillé la plante des pieds. J’ai ressenti un irrépressible besoin de dire, « si vous le voulez bien, maintenant, on va aller voir la maison d’un peu plus près. » En sentant le groupe partir, la dame s’est réveillée en sursaut. Que c’est dur la vie de touriste !

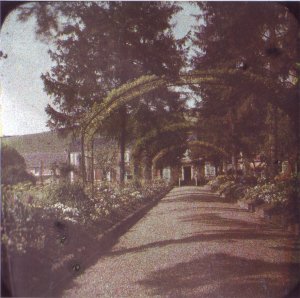

Monet et Clémentel

On trouve des documents incroyables sur le net, par exemple cette photo couleurs de la grande allée du jardin de Monet à son époque, plus exactement un autochrome pris par Etienne Clémentel.

On trouve des documents incroyables sur le net, par exemple cette photo couleurs de la grande allée du jardin de Monet à son époque, plus exactement un autochrome pris par Etienne Clémentel.

Cet homme politique proche de Georges Clemenceau avait une passion pour les arts et la photographie. Il a utilisé la technique de l’autochrome pour prendre plusieurs vues du jardin de Monet, dont l’une, où Monet pose devant sa maison, est très célèbre.

Ce cliché-ci est moins connu mais tout aussi captivant. Clémentel s’est placé dans le clos normand en bas de la Grande Allée. Les épicéas sont encore là, mais Monet a déjà fait installer les arceaux pour les rosiers. Malgré l’opposition d’Alice qui veut conserver les arbres il ne tardera pas à étêter les conifères.

On a ici une idée de l’ombre qui régnait dans cette allée, de l’impression de chemin forestier qu’elle pouvait donner. Monet a voulu changer ce style. Il a opté pour une impression de tunnel qui démarre devant la maison par une pergola, se poursuit sous les arceaux de la grande allée puis, de l’autre côté de la route, avec le pont japonais recouvert d’une glycine pour finir sous le couvert des bambous et du hêtre pourpre.

Les massifs de fleurs travaillés en taches de couleurs claires ont été conçus pour éclaircir l’ombre des épicéas.

Je n’ai pas trouvé la date à laquelle cette photo a été prise. Je me demande si Monet a attendu la mort d’Alice pour couper ses arbres ou si c’est elle qui a fini par céder, en femme intelligente.

Muguet

Revoilà le joli mois de mai ! Le muguet est pile à l’heure au rendez-vous de la fête du travail dans les jardins de Monet à Giverny. J’ai pris cette photo hier 30 avril du côté du jardin d’eau.

Revoilà le joli mois de mai ! Le muguet est pile à l’heure au rendez-vous de la fête du travail dans les jardins de Monet à Giverny. J’ai pris cette photo hier 30 avril du côté du jardin d’eau.

Le muguet a ses fanatiques et j’en fais partie, depuis le temps qu’il m’annonce avec poésie l’arrivée prochaine de mon anniversaire, un évènement qui, autrefois, me réjouissait beaucoup.

Cela étant posé, permettez-moi de médire du muguet.

Ce n’est pas la fleur la plus spectaculaire. En habitant des bois, le muguet se fait discret. Il cache ses clochettes sous de grandes feuilles lisses, l’air de ne pas y être, espérant que vous allez passer à côté sans chercher les brins fleuris au milieu de toute cette verdure. Le subterfuge a un effet limité : le délicieux parfum qu’il émet avec un certain esprit de contradiction le fait repérer malgré son petit jeu de cache-cache.

Il paraît que son nom vient de là, de son parfum, il dérive de la même racine que musc.

Son nom latin est un brin compliqué : Convallaria majalis. Une façon condensée de dire qu’il fleurit en mai (majalis) et dans les vallées (convallaria).

Les anglophones le nomment Lys de la vallée, on dirait du Balzac, mais si le muguet en a la blancheur il ne faudrait pas la prendre pour une marque de candeur.

Le perfide dissimule dans ses clochettes, ses feuilles, ses racines, ses baies surtout, un poison mortel. Vous me direz que c’est une jolie façon de mourir, mais quand même, on n’est pas pressé.

Il est assez paradoxal qu’on ait confié à une fleur aussi dangereuse la mission de porter bonheur, vous ne trouvez pas?

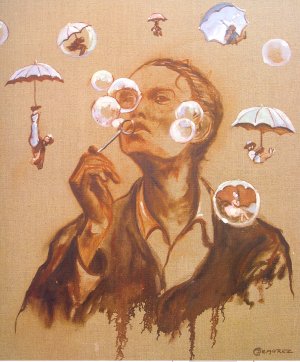

Christophe Demarez

Icarenbulle, huile sur toile 73x60cm, Christophe Demarez

Icarenbulle, huile sur toile 73x60cm, Christophe Demarez

Comment peut-on être peintre à Giverny aujourd’hui ? Impossible de ne pas se poser la question quand on fait partie de la poignée d’artistes installés dans le village de Claude Monet.

La tentation du néo-impressionnisme est grande. La clientèle est toute trouvée. Ils sont plusieurs à creuser ce sillon, non sans talent.

Et puis il y a ceux qui se démarquent de l’ombre de Monet, n’écoutant que leur inspiration et suivant leur propre voie. Le maître aurait approuvé la démarche.

Christophe Demarez est de ceux-là. Dans sa galerie du 62 rue Claude Monet il expose depuis plusieurs années des toiles qu’on ne voit pas ailleurs, pleines de fantaisie et de gaieté. Avec lui la peinture n’a rien de sérieux, elle pétille de malice, elle va chercher du côté des contes, des rêves.

Prenez cet Icarenbulle, où de petits personnages s’élèvent dans les airs confortablement assis dans une bulle de savon. Que va-t-il se passer quand la bulle va éclater ? Ils vont redescendre tout en douceur (et en acrobaties) car ils sont équipés de parapluies-parachutes. La femme qui les souffle – et à qui une bulle fait un drôle de monocle – paraît flotter elle aussi sur la toile.

Vous voulez en savoir plus ? Posez vos questions à l’artiste. Aux antipodes de l’image que l’on se fait du peintre taciturne, celui-ci est aussi à l’aise quand il s’agit de bavarder avec les passants qu’un pinceau à la main.

125 ans !

Cela fait exactement 125 ans aujourd’hui que Monet s’est installé à Giverny, le 29 avril 1883.

Cela fait exactement 125 ans aujourd’hui que Monet s’est installé à Giverny, le 29 avril 1883.

Quelques jours auparavant, venant à pied de Vernon, selon son beau-fils Jean-Pierre Hoschedé, il est tombé sous le charme des vergers en fleurs et des iris jaunes qui tapissent les prairies humides le long de l’Epte. Tout de suite l’endroit lui plaît, avec sa rivière qui serpente au milieu des saules.

Il sait qu’il va trouver ici une foule de motifs à peindre. Il voit juste.

Les détails pratiques comptent aussi. Les garçons pourront aller en classe à Vernon.

Il y a une petite gare à Giverny qui permet de rejoindre le bourg voisin, et de là Paris assez aisément. C’est indispensable pour mener une vie sociale, ne pas vivre en reclus dans cette campagne.

Et puis il y a la chance de cette maison à louer, la maison rose qu’on aperçoit derrière les branches mousseuses d’un verger cerné de murs.

Pensées blanches et violettes

Il existe tant de couleurs différentes de pensées que la tentation est grande de les collectionner. Dans les jardins de Monet elles se déclinent dans toutes les nuances de l’arc en ciel, blanches, roses, jaunes, orange, bleues, violettes, marron même, et comme si cela ne suffisait pas ces couleurs se combinent entre elles à l’infini.

Il existe tant de couleurs différentes de pensées que la tentation est grande de les collectionner. Dans les jardins de Monet elles se déclinent dans toutes les nuances de l’arc en ciel, blanches, roses, jaunes, orange, bleues, violettes, marron même, et comme si cela ne suffisait pas ces couleurs se combinent entre elles à l’infini.

Voici ces demoiselles dans leur version blanche rehaussée de violet qui met en valeur leur coeur jaune.

Quand elles fleurissent très serré comme ici et que la lumière leur fait tourner la tête du même côté, difficile de ne pas les comparer à des visages.

Elles sont au spectacle. Elles papotent avec leurs voisines, il y a encore un peu d’agitation dans les rangs. Elles attendent que la lumière s’éteigne et que les comédiens entrent en scène.

Lumière d’avril

Soudainement le printemps déferle. Pour la première fois de l’année il a fallu aller fouiller dans les gardes-robes d’été, et ce geste avait un goût de fête.

Soudainement le printemps déferle. Pour la première fois de l’année il a fallu aller fouiller dans les gardes-robes d’été, et ce geste avait un goût de fête.

La lumière d’avril a une qualité particulière. Elle pétille, on dirait du champagne. La douceur de l’air (25 degrés cet après-midi !) et le soleil aguicheur exercent une attraction irrésistible, faisant naître des envies de promenades dans les jardins.

De même qu’il nous précipite hors des maisons, le soleil printanier fait jaillir les feuilles de leurs bourgeons. Il aspire les végétaux hors du sol. Chaque jour les pivoines gagnent en taille et en vigueur, et elles ne sont pas les seules.

Le jardin de Monet resplendit de toute sa beauté de début de saison, éclatant de couleurs dans les massifs, fragile et tendre dans les ramures.

Dans le clos normand les parterres couverts de tulipes, de pensées et de giroflées sont peut-être les plus somptueux de l’année. Plus que jamais les pétales soyeux, satinés ou d’une douceur de velours accrochent la lumière à la manière d’un tableau impressionniste.

Du côté du jardin d’eau quelque chose semble en suspens, comme une promesse.

Le hêtre pourpre a déplié les éventails de ses feuillettes en un éclair. On les voit grossir presque à vue d’oeil depuis le début de la semaine. Elles sont d’un roux pâle mêlé de vert, et n’ont pas encore passé leur brevet de magiciennes.

Les buissons d’azalées bien taillées resplendissent de rouges profonds et d’orange velouté.

Mais on attend toujours que les nénuphars se réveillent, et que la glycine pare le pont japonais de sa délicate étole.

Fritillaire

C’est l’une des plus belles plantes à bulbe actuellement en floraison dans les jardins de Claude Monet à Giverny. Tout en haut d’une tige interminable qui peut atteindre soixante centimètres, une couronne de clochettes est accrochée sous une touffe de fines feuilles en bataille. Ces campaniles hirsutes se nomment des fritillaires.

C’est l’une des plus belles plantes à bulbe actuellement en floraison dans les jardins de Claude Monet à Giverny. Tout en haut d’une tige interminable qui peut atteindre soixante centimètres, une couronne de clochettes est accrochée sous une touffe de fines feuilles en bataille. Ces campaniles hirsutes se nomment des fritillaires.

Chez Monet les fritillaires sont associées à toutes sortes de fleurs jaunes, des tulipes couleur citron, des jacinthes d’un jaune crémeux, des pensées, des giroflées…

Il paraît que les fritillaires se ressèment toutes seules quand elles se plaisent dans un jardin, mais le plus souvent elles tirent leur révérence au bout de quelques années, et il ne reste plus qu’à racheter des bulbes. On peut en profiter pour essayer une autre couleur, selon que l’on a déjà goûté du jaune bouton d’or ou de l’orange fumé.  Les fritillaires ont quelque chose de rare et de spectaculaire qui étonne. Pourquoi sont-elles si peu connues du grand public ? Elles ne sont pas une découverte récente des horticulteurs. Voilà bien longtemps qu’elles ont été introduites de Turquie.

Les fritillaires ont quelque chose de rare et de spectaculaire qui étonne. Pourquoi sont-elles si peu connues du grand public ? Elles ne sont pas une découverte récente des horticulteurs. Voilà bien longtemps qu’elles ont été introduites de Turquie.

Vincent van Gogh déjà leur a consacré un tableau, Fritillaires dans un vase en cuivre daté de 1886.

D’un vase rayonnant comme un soleil, un bouquet de fritillaires semble jaillir. Les corolles orangées se détachent sur le fond moucheté de petits points bleus, la couleur complémentaire.

Un choeur grand comme ça

Les particuliers qui ont un jour entrepris des travaux dans leur maison en ont fait l’expérience, un chantier c’est toujours long, très long, trop long.

Les particuliers qui ont un jour entrepris des travaux dans leur maison en ont fait l’expérience, un chantier c’est toujours long, très long, trop long.

Si les mois ou les années nécessaires à l’aboutissement de nos modestes projets domestiques nous paraissent interminables, imaginons l’admirable patience qu’il a fallu aux bâtisseurs du Moyen-Âge avant de voir le bout des églises et des cathédrales dont ils ont entrepris ou poursuivi la construction. Pire, le plus souvent le temps nécessaire dépassait largement celui qui nous est alloué sur la terre. Et il fallait accepter l’idée que cette église à laquelle on apportait sa pierre, on ne la verrait jamais finie.

Cet étirement du temps de construction est visible sur bien des églises, en particulier sur celle de Vernon.

Il faut prendre du recul, de près on ne voit rien. Mais depuis le pont cela saute aux yeux.

Il y a quinze jours, un peu de neige faisait ressortir les toits de la collégiale, le toit à quatre pans de la tour, le grand toit très pointu de la nef à droite, le petit toit arrondi du choeur sur la gauche au pied de la tour.

Il y a quelque chose qui ne colle pas dans les hauteurs respectives de ces trois parties de l’église. Le choeur est beaucoup trop petit, ou la nef beaucoup trop haute.

C’est parce que les techniques de construction ont évolué au fil des siècles qui ont passé avant l’achèvement de la collégiale. On a appris à bâtir de plus en plus haut, et forcément, on ne s’en est pas privé.

Le choeur est la partie la plus ancienne de l’édifice, il date du 11ème siècle (1052). C’est encore un choeur roman avec des voûtes en plein cintre et des colonnes rondes massives à chapiteaux.

La construction s’est poursuivie un siècle plus tard par le déambulatoire, une des toutes premières voûtes sur croisée d’ogives de Normandie (1152). Puis on a continué avec le transept et le clocher. C’est la belle époque du gothique rayonnant, tout en finesse, sobriété et équilibre.

Arrivé là, hélas, le chantier s’arrête. Plus de budget, les caisses sont vides. La suspension provisoire des travaux va durer cent ans, l’ébauche d’église figée comme le château de la Belle au Bois dormant.

C’est la guerre qui la réveille au 14ème siècle. La Guerre de Cent Ans a débuté. A Evreux, la cathédrale a été dévastée. L’évêque ne peut célébrer les offices au milieu des ruines. Il se réfugie pendant un an à Vernon. Et donne le signal de la reprise des travaux.

Sauf que, au lieu de continuer à avancer dans le même sens d’Est en Ouest, du choeur vers le portail, il démarre du côté ouest, dans le style flamboyant qui est celui du 15ème et 16ème siècle.

Il n’est pas difficile de comprendre pourquoi l’évêque a pris le chantier par l’autre bout. Certainement il pensait qu’un jour, quand on aurait rejoint la partie ancienne, la tour, le transept et le choeur, on les démolirait pour les rehausser et les mettre en cohérence avec la nef. En attendant on les gardait pour y dire la messe.

Sauf que, arrivé à la tour, il ne s’est trouvé personne pour avoir envie de financer des démolitions et des reconstructions. Paroissiens et prêtres ont dû trouver que cela allait bien comme ça. Et l’église de Vernon a conservé son petit choeur roman sous-dimensionné, grand comme ça.

Peupliers

28 avril 2008 / 3 commentaires sur Peupliers

Un grand S de Superman parcourt la toile depuis le coin supérieur droit. C’est le feuillage d’une rangée de peupliers plantés le long de l’Epte, tel que Monet le voit depuis sa barque immobilisée sur l’eau.

Cadrage surprenant, qui conduit le regard du premier plan vers l’horizon selon un chemin insolite, non pas en se laissant guider par les lignes convergentes de la perspective, mais en dévalant ce circuit aérien.

Quelle trouvaille que cette composition ! Elle reprend la ligne serpentine chère aux maîtres de l’estampe japonaise en la faisant vivre dans un motif typique de Giverny, celui des peupliers au bord des cours d’eau.

Tendues comme les cordes d’une harpe, les lignes verticales parallèles des troncs viennent rythmer la souplesse de la courbe sinueuse, la rattachant au sol en même temps qu’à l’eau. Tout en bas de la toile, la rivière reflète le bas des troncs, reflet tronqué qui semble devoir se poursuivre bien au-dessous de l’endroit où le peintre se situe.

Reflet, anti-reflet : alors que l’oeil se trouve à hauteur de la berge, à la jonction de la terre et de l’eau, le cadrage lui refuse de chercher l’image inversée de la ligne serpentine dans le miroir de la rivière, tandis que la canopée dessine sur le bleu du ciel le parcours de la rivière, comme un reflet aérien de l’invisible.

Monet a découvert cet intéressant alignement d’arbres à deux kilomètres de chez lui, le long du marais communal de Limetz où des peupliers ont été plantés pour assurer la stabilité des berges.

Aujourd’hui, il n’est pas besoin d’aller bien loin pour peindre des alignements de peupliers : une peupleraie s’étend juste derrière le jardin d’eau de Monet. Ce n’était pas le cas à son époque, où l’arrière-plan de ses embarcadères aux roses apparaît dégagé.

Aujourd’hui, il n’est pas besoin d’aller bien loin pour peindre des alignements de peupliers : une peupleraie s’étend juste derrière le jardin d’eau de Monet. Ce n’était pas le cas à son époque, où l’arrière-plan de ses embarcadères aux roses apparaît dégagé.

Il s’y rend en bateau, avançant par puissants coups de rame, d’abord dans une barque à fond plat, sa norvégienne, puis dans le bateau plus spacieux que son ami le peintre Gustave Caillebotte accepte de lui prêter.

Il a besoin d’un peu de place, en effet. Après s’être lancé à grande échelle dans le processus de la série l’année précédente avec les Meules, Monet récidive devant les peupliers. Il va en donner vingt-deux versions, certaines prises exactement selon le même angle, d’autres offrant de légères variations.

Du printemps à l’automne 1891, Monet peint avec assiduité, « tour à tour par tranches de quelques minutes seize tableaux, ou plus » confie-t-il à sa voisine Lilla Cabot Perry.

Mais soudain c’est la catastrophe. Un matin, le 2 août, Monet découvre que la mairie de Limetz a décidé de faire abattre les arbres : ils sont marqués d’une croix à leur pied. La vente doit se faire par adjudication, avant la coupe.

Monet doit à tout prix retarder l’échéance pour pouvoir terminer ses tableaux. Mais il sait que s’il manifeste son intérêt pour les peupliers, les enchérisseurs vont s’en donner à coeur joie et les prix s’envoler.

Il est malin, Monet. Il prend contact avec une scierie qui s’est portée acquéreur du lot et lui propose un marché : celui d’enchérir assez pour emporter les peupliers. « Allez plus haut, je paierai la différence, mais laissez-moi le temps qu’il me faudra pour les peindre.«

Si d’aventure il vous prenait la fantaisie de peindre ces peupliers-là, vous feriez bien de ne pas tarder à finir votre toile. Les arbres sont arrivés à maturité, ce serait dommage qu’il vous arrive la même mésaventure qu’à Monet…