Eductour

En Normandie, on guide surtout l’été. En ce moment l’activité très calme laisse aux guides le temps de creuser leur sujet, d’étendre leurs connaissances et de se familiariser avec de nouveaux endroits.

En Normandie, on guide surtout l’été. En ce moment l’activité très calme laisse aux guides le temps de creuser leur sujet, d’étendre leurs connaissances et de se familiariser avec de nouveaux endroits.

Les lectures, indispensables, ne suffisent pas. Il faut aussi aller voir sur place, découvrir les lieux en compagnie de quelqu’un qui connaît bien le secteur. Pour cela, rien ne vaut les eductours.

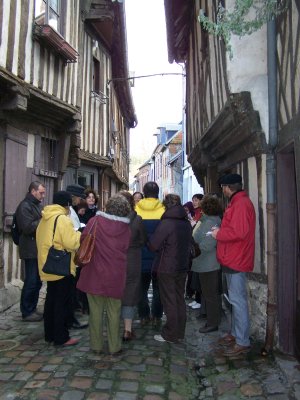

Mettez ensemble une vingtaine de guides et proposez-leur de suivre une visite guidée : l’ambiance est unique. De l’extérieur, on dirait un groupe comme les autres, et pourtant de petits détails ne trompent pas.

Il règne une attention et une concentration à nulle autre pareille. Tout le monde griffonne des tonnes de notes. Les questions fusent, rebondissent quelquefois entre les participants. Il y a là une concentration de puits de science, tous modestes et conscients de leurs lacunes, avides de précisions.

Autre détail révélateur, l’arrivée d’une voiture déclenche les mêmes réflexes professionnels chez tout le monde. « Attention ! Voiture ! Mettez-vous sur le trottoir ! »

On ne peut pas s’en empêcher…

Trois anges

A Noël on chante les anges, les anges dans nos campagnes, et aussi ceux qui sont trois et qui viennent vous voir le soir en vous apportant de bien belles choses, façon Père Noël en plus merveilleux encore.

A Noël on chante les anges, les anges dans nos campagnes, et aussi ceux qui sont trois et qui viennent vous voir le soir en vous apportant de bien belles choses, façon Père Noël en plus merveilleux encore.

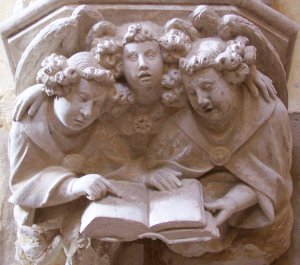

Les anges, bien entendu, chantent aussi, sur les porches des églises ou comme ici sur le socle de la vierge d’Ecouis.

Hmm ! Des anges, ceux-là ? Ils ont l’air beaucoup trop vrais pour qu’on les croit surnaturels. L’artiste leur a glissé des ailes derrière la tête pour la forme, mais on sent bien qu’ils seraient beaucoup moins craquants s’ils ne ressemblaient pas autant à de jeunes choristes.

Ils s’appliquent. Ils suivent avec le doigt dans le gros livre. Celui de gauche ne se sent pas assez sûr de lui pour chanter. Celui de droite s’y essaie, les yeux rivés sur la partition. Mais c’est celui du milieu, aux yeux mi-clos levés vers le ciel qui semble les entraîner.

Les deux bras passés autour des épaules de ses compagnons dans un mouvement qui répond à celui des ailes, ce n’est pas lui qui repose sur eux mais qui au contraire les élève. Leurs ailes ont l’air de lui appartenir et d’être largement déployées, prêtes à l’envol.

Et ce n’est sans doute pas un hasard si c’est l’ange du milieu qui a le visage le plus fin, le plus éthéré, le moins terrestre.

Crépuscule

Les jours sont si courts en ce moment qu’on ne risque pas de rater les crépuscules, ni celui du matin ni celui du soir. C’est une affaire qui vous surprend alors que la journée est déjà bien commencée ou qu’elle est loin de se terminer.

Les jours sont si courts en ce moment qu’on ne risque pas de rater les crépuscules, ni celui du matin ni celui du soir. C’est une affaire qui vous surprend alors que la journée est déjà bien commencée ou qu’elle est loin de se terminer.

Le zapping entre le jour et la nuit se fait tout en douceur, dans le mauve et le bleu.

Le long de l’eau flotte comme une mélancolie quand le ciel fait son baiser du soir à la rivière.

Reste à oublier cette lumière si brève, à se blottir dans la nuit comme dans un manteau. En attendant la prochaine aurore, le crépuscule de demain matin.

Fontaine Sainte Clotilde

C'est tout un petit square malheureusement fermé par des grilles qui a été aménagé aux Andelys autour de la fontaine Sainte-Clotilde.

C'est tout un petit square malheureusement fermé par des grilles qui a été aménagé aux Andelys autour de la fontaine Sainte-Clotilde.

Pourquoi tant de précautions ? Est-ce une propriété privée, ou a-t-on voulu protéger la source ? En tout cas apercevoir la fontaine de loin ne fait que renforcer son mystère.

On ne compte plus les points d'eau réputés miraculeux, qui guériraient toutes sortes de maladies. Celui-ci n'échappe pas à la règle, il a selon la légende redonné l'usage de ses membres à un paralytique qui s'y était baigné en 514.

Au début du siècle dernier on pouvait voir comme à Lourdes de nombreuses béquilles accrochées près de la source, témoins d'autres guérisons.

Mais le miracle le plus fabuleux, c'est le tout premier qui s'est produit ici.

L'histoire remonte à 511, à l'époque où règne Clovis, premier roi chrétien des Francs. Son épouse se nomme Clotilde et elle est très pieuse, à tel point qu'elle imagine une maison où de saintes femmes pourraient vivre dans la prière : un couvent. C'est elle qui fait construire les premiers monastères de France dont un ici, au Grand Andely.

Il peut se produire de drôles de choses pendant les travaux de terrassement. Il arrive qu'on tombe sur un énorme trésor. Mais ce n'est rien à côté d'un authentique miracle…

On creusait donc, on piochait dur dans le roc et la poussière, et les ouvriers avaient soif. Et plus une goutte à boire pour se désaltérer !

La sainte reine, voyant cela, a craint qu'ils n'abandonnent le chantier. Elle s'est mise à prier, et voilà que l'eau de la source voisine s'est changée en vin ! Ragaillardis par le divin breuvage qui coulait à volonté, les ouvriers ont repris du coeur à l'ouvrage et le monastère a pu être achevé.

Depuis, le temps l'a fait disparaître mais les vitraux de l'église du grand Andely gardent le souvenir de la vie de Sainte-Clotilde.

Un pèlerinage annuel est célébré à la source début juin.

Le jardin d’eau de Monet en hiver

Le bassin aux nymphéas du jardin de Claude Monet à Giverny, sous le pâle soleil de décembre.

Le bassin aux nymphéas du jardin de Claude Monet à Giverny, sous le pâle soleil de décembre.

Le givre poudre les pelouses de blanc, mais l’étang n’est pas pris en glace, sans doute grâce au courant qui le traverse.

Que le printemps paraît loin ! Et qu’il faudra de métamorphose avant la réouverture en avril prochain !

Les Glaçons

C’est quand il fait vraiment froid comme ces jours-ci qu’on réalise l’exploit de Monet d’aller peindre en plein air. Ça vous dirait de rester debout immobile pendant quelques heures ? Et pourtant la Seine n’est pas sur le point de geler !

C’est quand il fait vraiment froid comme ces jours-ci qu’on réalise l’exploit de Monet d’aller peindre en plein air. Ça vous dirait de rester debout immobile pendant quelques heures ? Et pourtant la Seine n’est pas sur le point de geler !

La lumière de ces Glaçons rappelle celle que nous avons en ce moment. Le froid enveloppe le paysage d’un voile laiteux, d’une lumière vaporeuse et glacée.

Monet se trouve à Vétheuil en décembre 1879 quand plusieurs jours de gel très intense provoquent l’embâcle de la Seine.

Fasciné par ce spectacle exceptionnel, Monet peint sans relâche malgré les températures polaires. Puis vient la débâcle, début janvier. Le fleuve charrie d’énormes blocs de glace. Et Monet peint toujours.

Pourtant Monet s’est permis une entorse à sa règle de peindre d’après nature. Ce tableau, les Glaçons, conservé au musée de Shelburne dans le Vermont est un grand format (97x150cm) qu’il réalise en mars d’après une étude plus petite faite en janvier, également nommée les Glaçons, qui se trouve aujourd’hui au musée d’Orsay à Paris. Il veut exposer les grands Glaçons au Salon de 1880. Hélas, la toile est refusée.

Si elle ne plaît pas au jury du Salon, elle fait pourtant beaucoup d’effet à l’un des amateurs de Monet, M. Georges Charpentier. C’est son épouse, Madame Charpentier qui va lui acheter la toile.

En juin, elle écrit au peintre :

Monsieur,

Je sais que mon mari désire beaucoup votre grand tableau de la Débâcle. Je voudrais lui en faire cadeau sur mes économies et, quoique je déteste marchander surtout un homme de votre talent, il n’entre pas dans mes moyens de le payer 2000 francs. Comme vous ne l’avez pas encore vendu, peut-être voudrez-vous bien accepter mes conditions : 1500 francs payables en trois fois.

Tout laisse à penser que Monet a trouvé les conditions acceptables. Et que Monsieur Charpentier a dû être bien heureux en déballant son cadeau.

L’hôtel de ville d’Evreux

Sur la place de Gaulle en plein centre d’Evreux, face au beffroi s’élève une imposante bâtisse : sans surprise, c’est l’hôtel de ville. Sa construction s’est achevée il y a un peu plus de cent ans, en 1895.

Sur la place de Gaulle en plein centre d’Evreux, face au beffroi s’élève une imposante bâtisse : sans surprise, c’est l’hôtel de ville. Sa construction s’est achevée il y a un peu plus de cent ans, en 1895.

Pas un centime des deniers publics n’a été mis à contribution pour le bâtir. Tout comme la fontaine sur la même place, l’édification de la mairie d’Evreux a été entièrement financée par un legs, celui d’Olivier Delhomme, adjoint au maire d’Evreux à la fin du 19ème siècle.

Delhomme cède par testament toute sa fortune à la ville, à charge de celle-ci de faire construire un hôtel de ville. Si la somme ne suffit pas, on attendra que les intérêts l’aient grossie.

En 1888, 14 ans après le décès du généreux donateur, la somme est enfin suffisante : 580 000 francs, à comparer aux 22 000 francs qu’a coûté à l’achat la modeste maison de Monet en 1890.

Le projet est confié à l’architecte départemental Georges Gossart. Les travaux débutent en 1890 et durent cinq ans.

La mairie mesure 64 mètres de long et s’élève sur trois étages plus un comble. L’étage noble est le troisième, ce qui se repère à ses fenêtres plus hautes que les autres et à son décor de briques. C’est ici que l’on va trouver la salle des mariages, dans l’avant-corps au centre de l’édifice.

La mairie est de style néo-classique, comme très souvent à cette époque où l’on adore les colonnes, les chapiteaux corinthiens, les frontons triangulaires et autres évocations de l’Antiquité. Mais l’architecte a été particulièrement bien inspiré en choisissant ce style pour un bâtiment public élevé sur un ancien rempart gallo-romain.

D’importants travaux de terrassement ont été nécessaires pour les fondations de la mairie. Le 23 août 1890, l’un des ouvriers a fait la trouvaille de sa vie, bien plus extraordinaire encore qu’une fresque cachée : sa pelle a heurté un bloc de métal qui une fois dégagé s’est avéré être le plus gros trésor monétaire jamais découvert, mais si mais si. 340 kilos de monnaies antiques ! Les pièces étaient toutes soudées entre elles, mais pour autant qu’on en pouvait juger elles dataient toutes des 3ème et 4ème siècle de notre ère, une époque où la cité, très florissante aux siècles précédents, est menacée.

On peut voir quelques pièces de ce trésor au musée d’Evreux, les autres sont conservées à la Bibliothèque Nationale où elles attendent de faire un jour l’objet d’une étude détaillée.

People d’Olivier Gerval

People, c’est le nom de ce groupe monumental installé depuis 1999 sur l’esplanade du château des Tourelles et du Vieux Moulin, à Vernon. De l’art contemporain dans un site classé, toutes proportions gardées ce n’est pas plus étrange que la pyramide du Louvre ! Le dialogue qui s’établit est très harmonieux.

People, c’est le nom de ce groupe monumental installé depuis 1999 sur l’esplanade du château des Tourelles et du Vieux Moulin, à Vernon. De l’art contemporain dans un site classé, toutes proportions gardées ce n’est pas plus étrange que la pyramide du Louvre ! Le dialogue qui s’établit est très harmonieux.

People est un ensemble de sept figures en métal galvanisé peint d’environ 4 mètres de côté. Ces personnages sont l’oeuvre d’Olivier Gerval, un artiste et créateur de mode aux multiples talents qui a fait un long séjour au Japon.

Le meilleur moment pour admirer People est sans doute le soir : la surface du métal est travaillée de reliefs qui captent les moindres éclats de lumière, en particulier au soleil couchant.

La brume, en revanche, renforce le côté fantomatique du groupe.

Sept silhouettes toutes de la même couleur et de la même forme, deux fois plus grandes qu’un être humain. Elles sont disposées comme pour une photo de famille, les petits devant les grands derrière, mais jamais parallèles. Surtout, elles ont chacune un léger mouvement de tête qui les rend attachantes, qui leur donne un air pensif un peu grave.

On peut voir d’autres membres de leur famille au musée de sculptures en plein air du château de Vascoeuil, dans l’Eure.

Chat noir

Cet authentique chat de gouttière passe sa vie sur les toits, et pour cause, il est solidement scellé à l’arête de cette couverture !

Cet authentique chat de gouttière passe sa vie sur les toits, et pour cause, il est solidement scellé à l’arête de cette couverture !

Il chasse paisiblement le pigeon et le moineau à Orbec, un très joli bourg du Calvados qui a gardé tout son caractère normand.

Ce genre d’animaux décoratifs en céramique est assez courant dans la région, voici un autre chat tout blanc vu aux Andelys.

Froid de canard

Il a fait un froid très vif aujourd’hui, augmenté par un petit vent glacial et irritant.

Il a fait un froid très vif aujourd’hui, augmenté par un petit vent glacial et irritant.

Les pas rendaient un bruit sec sur la terre gelée. Derrière chaque motte se cachaient des paillettes de givre inaccessibles aux rayons du soleil.

Dans les ornières les flaques prises en glace s’ornaient de courbes grises et bleues qui dessinaient des géographies inédites.

J’ai essayé d’oublier la bise et d’observer les oiseaux.

Sur le plateau qui domine la vallée de la Seine on a remédié à l’absence de rivière en creusant une multitude de mares qui font le bonheur des canards. Chaque village, presque chaque ferme a la sienne.

Les canards ont la vie dure en ce moment. Pour garder leur petit coin d’eau libre, il doivent rester groupés et agiter sans cesse les pattes, de manière à empêcher la glace de se former. Essayez de dormir dans ces conditions !

Il ne faut pas être frileux pour être canard. Ça vous dirait de barboter dans l’eau glaciale, ou d’aller marcher pattes nues sur l’étang gelé, là où d’habitude vous glissez sur un miroir ?

Aujourd’hui les canards donnaient l’image de la vaillance, braves petites bêtes capables de résister à des températures négatives. Mais l’expression froid de canard ne désigne pas un froid qui ne fait pas peur aux canards, c’est le froid dont souffrent les chasseurs qui les guettent en hiver. Pauvres chasseurs !

Enseigne

Quand il fait un beau ciel bleu à Vernon, les poissons de cette enseigne de poissonnier ont l’air de se trouver dans l’eau à danser la sarabande et faire des bulles…

Le nez en l’air c’est amusant de guetter ces illustrations pleines de fantaisie qui s’avancent en porte-à-faux et parfois se balancent au-dessus des têtes des passants.

Erable du Japon en automne

En automne les arbres aux feuilles vertes deviennent jaunes, rouges ou bruns.

En automne les arbres aux feuilles vertes deviennent jaunes, rouges ou bruns.

Et que font ceux qui sont pourpres toute l’année ?

Ils trouvent le moyen de devenir plus rouge ou plus roux encore.

A la fin octobre l’érable du Japon qui borde l’étang du jardin de Monet prend cette teinte incroyable, d’un rouge intense.

Le grand hêtre pourpre devient de la couleur des écureuils.

Maurice Ravel à Lyons la Forêt

Dans le joli village eurois de Lyons la Forêt, un peu à l’écart de la place et sa vieille halle, cette belle maison à colombages en impose.

Dans le joli village eurois de Lyons la Forêt, un peu à l’écart de la place et sa vieille halle, cette belle maison à colombages en impose.

Une plaque sur la façade nous informe que Maurice Ravel y a fait de fréquents séjours. C’est dans cette retraite paisible qu’il a composé Le tombeau de Couperin en 1917.

En 1922 il y a travaillé à l’une de ses oeuvres les plus fameuses, l’orchestration des Tableaux d’une exposition.

La musique rejoint la peinture ! Au départ l’idée est de Moussorgski. Il visite en 1873 une exposition qui célèbre la mémoire de son ami peintre et architecte Viktor Hartmann, qui lui inspire une série de petites pièces pour piano très diverses.

Près de cinquante ans plus tard, un chef d’orchestre demande à Ravel d’adapter la partition de Moussorgski pour un orchestre. La version de Ravel, éblouissante, va connaître un très grand succès.

Fresque cachée

Au manoir de Bellou, dans le Calvados, les propriétaires ont eu la bonne fortune de découvrir des peintures anciennes aux poutres et aux murs d’une chambre, à l’occasion d’une restauration. Des feuillages, une scène de chasse, une sainte Suzanne, etc, qui dateraient peut-être de la Contre-Réforme.

Au manoir de Bellou, dans le Calvados, les propriétaires ont eu la bonne fortune de découvrir des peintures anciennes aux poutres et aux murs d’une chambre, à l’occasion d’une restauration. Des feuillages, une scène de chasse, une sainte Suzanne, etc, qui dateraient peut-être de la Contre-Réforme.

C’est le genre de surprise dont on rêve quand on entreprend la réfection d’une maison ancienne. Y aura-t-il une merveille oubliée cachée sous un enduit ou un apprêt quelconque ?

Des découvertes comme celle de Bellou, on en faisait déjà au dix-neuvième siècle. Dans les Misérables, voici ce que Victor Hugo fait raconter à la soeur de l’évêque Myriel dans une lettre :

Madame Magloire a découvert, sous au moins dix papiers collés dessus, des peintures, sans être bonnes, qui peuvent se supporter. C’est Télémaque reçu chevalier par Minerve, c’est lui encore dans les jardins. Le nom m’échappe. Enfin où les dames romaines se rendaient une seule nuit. Que vous dirai-je? j’ai des romains, des romaines (ici un mot illisible), et toute la suite. Madame Magloire a débarbouillé tout cela, et cet été elle va réparer quelques petites avaries, revenir le tout, et ma chambre sera un vrai musée.

Il y a de quoi être tenté de jouer de la décolleuse, n’est-ce pas ?

Changer de prénom

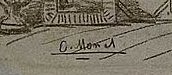

Ci-contre Vue prise à Rouelles, première huile sur toile de Monet cataloguée w1, signée et datée en bas à gauche O. Monet 58

Ci-contre Vue prise à Rouelles, première huile sur toile de Monet cataloguée w1, signée et datée en bas à gauche O. Monet 58

Au début, il s’appelait Oscar. Oscar Monet. C’est ainsi qu’il signe ses premières oeuvres en soulignant deux fois : Oscar ou O. Monet. Et puis un beau jour, adieu Oscar, l’artiste décide de changer de prénom. Ce sera le deuxième dans l’ordre de l’Etat-Civil, Claude. Et c’est en tant que Claude Monet qu’il deviendra, beaucoup plus tard, célèbre.

Choisir parmi la liste de prénoms que nos parents nous ont attribués à la naissance celui dont on veut faire le prénom usuel, c’est la façon la plus simple d’en changer. Aucune démarche, il suffit quand on vous le demande de souligner le bon, celui dont on a décidé qu’il allait servir dorénavant.

Monet a environ vingt et un ans quand il devient Claude. On peut y voir la marque d’un tempérament bien trempé qui veut signer son esprit d’indépendance. Mais il y a aussi une autre explication.

Pourquoi changer de prénom ? Parce que le précédent, celui qui l’a accompagné depuis l’enfance, ne lui plaisait guère et qu’il lui est soudain devenu insupportable.

L’évènement qui déclenche le rejet d’Oscar, la goutte qui fait déborder le vase, c’est le service militaire. Monet, qui a tiré un mauvais numéro, est affecté pour sept ans et à sa demande aux Chasseurs d’Afrique. En Algérie, ses compagnons se moquent-ils de son prénom ? Ni une ni deux, au retour Monet le troque sans regret pour Claude. Il ne sera pas dit qu’il le traînera toute sa vie comme un boulet.

Les goûts et les sonorités… Les prénoms ont leur mode, comme les pois et les rayures. On les choisit avec soin, conformistes ou originaux selon son tempérament. Certains font un tabac puis, trop entendus, ils passent de mode. D’autres suivent leur petit bonhomme de chemin tranquillou, en classiques.

Tous ces phénomènes ont pu être analysés finement par la statistique.

Aujourd’hui, on prédit un retour en force des Oscar, portés par la vogue du son O et une tendance rétro qui s’affirme. Les parents qui ont déjà fait ce choix sont bien entendu enchantés de ce prénom trop mignon qui va comme un gant à leur bout de chou. Saviez-vous que Patrick Bruel avait un petit Oscar ? OSCAAAAR !!!

Aujourd’hui, on prédit un retour en force des Oscar, portés par la vogue du son O et une tendance rétro qui s’affirme. Les parents qui ont déjà fait ce choix sont bien entendu enchantés de ce prénom trop mignon qui va comme un gant à leur bout de chou. Saviez-vous que Patrick Bruel avait un petit Oscar ? OSCAAAAR !!!

Château des Tourelles

Le château des Tourelles se dresse depuis le 12e siècle sur la rive droite de la Seine, face à Vernon.

Le château des Tourelles se dresse depuis le 12e siècle sur la rive droite de la Seine, face à Vernon.

Sa mission était de défendre le pont qui reliait les deux rives, un des très rares points de passage du fleuve en Normandie.

Le château des Tourelles a-t-il été construit par le duc-roi de Normandie du temps où la ville était normande ou, à peine plus tard, par Philippe-Auguste quand elle est devenue française ? Quoi qu’il en soit Vernon restait ville frontière et demandait à être fortifiée.

Le souverain n’a pas lésiné sur les moyens pour assurer la sécurité du pont et de la petite cité : un donjon composé d’un corps carré flanqué de quatre tourelles d’angle de 18 mètres de haut, le tout entouré de fortifications qui ont aujourd’hui disparu.

Avec la Tour du château de Vernon, l’actuelle tour des Archives, qui dominait la rive opposée de ses 22 mètres et les solides murailles qui entouraient la ville, la place n’était pas facile à prendre !

Au fil du temps la tête de pont a perdu sa vocation défensive.

Au 18e siècle, une époque où le blé était gardé aussi précieusement que de l’or, les Tourelles ont été incorporées dans une minoterie. Les solides murs du château protégeaient les sacs de grain et de farine. A la Révolution le propriétaire de la minoterie a été accusé d’affamer le peuple et a failli être pendu. Il a dû prendre la fuite.

Le château a ensuite servi d’annexe à une tannerie, puis le domaine est devenu un jardin d’agrément et enfin aujourd’hui, un centre de loisirs.

Entre-temps la deuxième guerre mondiale l’a sérieusement endommagé en lui arrachant une tour, celle du milieu sur la photo. Elle a été reconstruite récemment, mais cette fois plus question de lui faire des murs de pierre de 2m50 d’épaisseur : on a mis en oeuvre des éléments circulaires préfabriqués en béton, recouverts d’un parement de pierre. Des petits trous aménagés dans la paroi apportent un éclairage naturel qui sera sûrement bien agréable le jour où on voudra trouver un nouvel usage au château des Tourelles. Pour l’instant, comme le vieux moulin et la tour des Archives, le monument se contente de sa fonction décorative.

Vue imprenable

L’histoire qui se tisse entre une maison et son ou ses nouveaux propriétaires a toutes les caractéristiques de l’histoire d’amour, du coup de coeur initial au déchirement quand il faut se quitter, en passant par le bien-être tranquille ou les crises périodiques d’une relation au long cours.

L’histoire qui se tisse entre une maison et son ou ses nouveaux propriétaires a toutes les caractéristiques de l’histoire d’amour, du coup de coeur initial au déchirement quand il faut se quitter, en passant par le bien-être tranquille ou les crises périodiques d’une relation au long cours.

Il y a toutes sortes de raisons pour acheter une maison. Des raisons raisonnables et des raisons secrètes, affectives, qui vous font accepter tous les défauts de la belle.

La vue peut avoir ce charme irrésistible. Quand on y a goûté, il est très difficile de s’en passer par la suite, même si cela n’a rien à voir avec le confort de la maison ou son aspect, puisque c’est de l’espace extérieur qu’il s’agit. Un ami new-yorkais installé en Normandie a craqué pour un appartement à flanc de colline parce qu’il lui donnait l’impression d’habiter en haut d’un gratte-ciel. Le reste n’avait guère d’importance.

C’est fragile, une vue. Elle n’a de valeur que si elle est imprenable, qu’on ne risque pas de vous la confisquer brusquement par une construction intempestive devant votre balcon. On voudrait la protéger comme un bien précieux, sauvegarder le secteur. Mais le risque est là, vous avez acheté une vue, et celle-ci ne vous appartient pas. Elle dépend de centaines de voisins, à commencer par les plus proches.

J’ai visité cet après-midi une maison posée en belvédère au-dessus de la vallée de la Seine, où d’immenses baies offrent au regard tout le panorama. C’était à l’origine une maison récente de style normand, avec de faux colombages devant les fenêtres d’angle du salon qui faisaient un costume rayé au paysage. Le nouvel acquéreur, un architecte, ne s’est pas inquiété de cette banalité. D’un coup de baguette magique (qui a tout de même duré dix-huit mois) il a transformé la maison pour en faire un endroit unique en harmonie avec ses habitants.

Quand la vue est belle, elle attire comme un aimant. Sans que vous ayez eu le temps de vous en rendre compte vous vous retrouvez le nez collé à la vitre, les yeux happés par les lointains. Le regard qui vagabonde donne une impression de liberté grisante semblable à celle de la petite chevrette qui a quitté son enclos.

Par beau temps on a sans doute l’illusion d’être à l’extérieur, à nager dans le vert et le bleu. Aujourd’hui la pluie de décembre battait les vitres et définissait avec exactitude le dedans et le dehors. Les baies devenaient protectrices, d’autant plus cocoonantes qu’elles ne cachaient rien des intempéries. C’est drôle comme un matériau aussi froid que le verre peut offrir une impression de sécurité. Et comme l’absence de rideau est confortable quand vous avez le ciel en vis-à-vis et qu’il n’y a que les oiseaux qui peuvent voir chez vous.

Arbre remarquable

Cet alerte vieillard a 530 ans.

Cet alerte vieillard a 530 ans.

Bien qu’il soit très grand, à voir le port équilibré des branches, son aspect vigoureux, on pourrait mésestimer son âge véritable, mais le tronc extraordinaire met la puce à l’oreille.

Quelles boursouflures, quel profil triangulaire pour un tronc !

Il est tellement étonnant qu’en l’absence de feuilles on n’identifie pas facilement de quel arbre il s’agit. C’est, nous apprend le propriétaire du château, un platane.

Ce géant vénérable a fait l’objet d’un classement parmi les arbres remarquables de Normandie.

Il magnifie de toute sa noblesse le parc du château de Fervaques, dans le Calvados.

530 ans ! Aussi vieux que la demeure elle-même, qui date de la Renaissance.

C’est fou de penser que cet arbre était déjà là lors du séjour d’Henri IV au château !

A côté, le platane de la Liberté qui pousse derrière la cathédrale de Bayeux et qui n’a été planté qu’à la Révolution fait figure de jeunot, si ce n’est de gringalet.

Bon, ce n’est pas une raison pour que le platane de Fervaques se prenne pour le Mathusalem des arbres non plus.

530 ans, c’est très vieux pour un platane, mais c’est petit joueur comparé à d’autres essences, les chênes ou les ifs, par exemple, qui peuvent devenir millénaires ou même davantage.

Et là, se dire que quelque chose qui est toujours vivant au 21ème siècle a connu l’époque de Charlemagne, ça fait tout drôle, non ?

Rosace

Combien y a-t-il de cercles sur cette photo ?

Combien y a-t-il de cercles sur cette photo ?

Vous connaissez ces questions pièges où l’on vous demande de compter des triangles ou des rectangles imbriqués les uns dans les autres, et où vous n’en finissez pas d’en trouver des nouveaux. C’est un peu la même chose sur la façade ouest de la collégiale de Vernon.

De haut en bas, bien alignés, on a le tour du quadrilobe et son coeur tout rond, la pendule, et la rosace. Là ça se complique. Quatre cercles, un grand qui les entoure, oh et puis encore un petit à l’intérieur, et on dirait bien qu’il y en a encore d’autres dans les coins, et… ça fait combien déjà ?

C’est toute l’originalité de la rose de l’église de Vernon, ces cercles encastrés les uns dans les autres où s’inscrivent les flammes du gothique flamboyant.

Son originalité, et on pourrait presque dire sa bizarrerie. D’où vient ce dessin inattendu ?

C’est la fin du 15ème siècle ou le début du 16ème. Des roses, cela fait près de trois cents ans qu’on en fait. Si l’on veut éviter l’impression de déjà vu, la banalité, il faudrait trouver quelque chose qui sorte de l’ordinaire, se disent commanditaire et architecte.

Pour renouveler le genre, le moderniser, ils sont d’accord sur un point, il faut rompre avec l’habitude d’organiser le dessin en rayons à partir du centre.

A force de chercher le compas à la main, de dessiner encore et encore des rosaces, l’architecte a eu une idée.

Dans un carré, il a disposé quatre cercles en croix et les a fait vibrer en y dessinant les flammes. Puis, dans l’espace que créent les quatre cercles entre eux, il a imaginé de placer un petit quatre feuilles qui offrirait comme un résumé de la rose, comme une mise en abîme.

C’est une chance, son dessin plaît au commanditaire. La rosace imaginée par cet esprit inventif va s’étaler sur toute la façade de la collégiale.

Elle traversera les siècles, et qui sait, peut-être qu’on en parlera encore au prochain millénaire…

Dis-moi si demain il fera beau

Pelotonné comme un chat, enspiralé comme un gastéropode, roulé en boule comme un hérisson, le mauvais temps nous souffle des envies de repli sur soi.

Pelotonné comme un chat, enspiralé comme un gastéropode, roulé en boule comme un hérisson, le mauvais temps nous souffle des envies de repli sur soi.

Et si on se mettait la tête sous l’aile, si on allait hiberner jusqu’au retour du printemps ?

On dormirait en oubliant la pluie, le vent et le froid.

Et on s’étirerait en bâillant à l’arrivée des premières jonquilles…

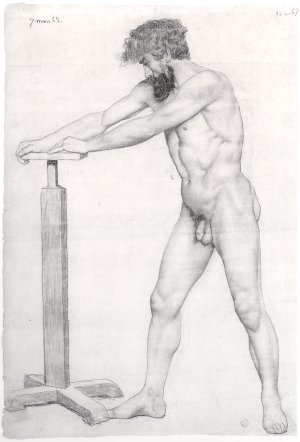

Étude de nu masculin

Nu masculin, Frédéric Bazille, 1863, crayon et fusain sur papier, musée Fabre, Montpellier

Nu masculin, Frédéric Bazille, 1863, crayon et fusain sur papier, musée Fabre, Montpellier

Dieu qu'il est beau ! Beau comme un dieu ! Le dessin exécuté au crayon et fusain sur une feuille volante par Frédéric Bazille, un ami de Monet, est conservé au musée Fabre de Montpellier. Un homme nu à la plastique sculpturale se tient debout, aux trois quarts tourné vers la gauche. Ses bras tendus reposent sur une sellette d'atelier.

C'est l'indice qui permet de comprendre la scène. Pas de mythologie ici. Le dessin ne raconte pas une histoire. Ce qu'il se propose de montrer, c'est tout simplement un modèle qui pose dans une école de peinture.

L'auteur ne considère pas son travail comme une oeuvre achevée mais comme un exercice préparatoire, une étape en vue peut-être d'une oeuvre plus élaborée.

Étude de nu masculin. A regarder attentivement on devine des repentirs, des traces de gommage au pied gauche et le long du dos et de l'épaule. Le modèle était plus redressé au départ. A-t-il bougé ? Ou l'artiste a-t-il jugé que cette pose était meilleure ?

Pas facile d'être modèle. A première vue il semble qu'on soit payé à ne rien faire, mais telle est justement la difficulté. Ne pas bouger du tout. Longtemps, très longtemps. De l'avis des modèles, c'est douloureux et épuisant.

Il se trouve pourtant au 19ème siècle des hommes et des femmes pour venir poser, qui plus est poser nus. Par quel ressort psychologique acceptent-ils en cette époque si prude de se dévêtir et de se livrer aux regards d'un ou plusieurs artistes ? Mystère.

Concernant l'homme qui pose pour Frédéric Bazille le 7 mars 1863, on serait tenté de croire qu'il y a une part de narcissisme dans sa démarche : le modèle se trouve beau et veut célébrer la beauté de son corps.

Sauf que. La scène se passe dans l'atelier du maître Gleyre devant un groupe d'élèves. Monet, qui en faisait partie en début d'année est sans doute déjà parti, alarmé dès les premiers jours par le manque de sincérité que prône le maître. "Quand on dessine d'après modèle, il faut toujours penser à l'antique," tel est le credo de Gleyre. C'est-à-dire qu'il faut arranger les défauts du modèle pour se rapprocher d'un idéal imaginaire.

On ne saurait faire reproche à Gleyre d'enseigner l'académisme, pas plus qu'on ne peut en vouloir à Monet de l'avoir rejeté ou à Bazille d'y avoir souscrit pour un temps.

En mars, le jeune camarade de Monet exécute donc studieusement cette académie, et il n'est pas impossible qu'il ait embelli son modèle en mettant à profit ses connaissances en anatomie. Bazille étudie parallèlement la médecine, bien qu'il soit de plus en plus attiré par les beaux-arts. Il a un bon coup de crayon, n'est-ce pas ?

Ce jour-là son nu est très admiré par tout le monde dans l'atelier, ce qu'il rapporte non sans fierté à ses parents. Pour prolonger ce succès il projette même de refaire le personnage grandeur nature.

Pendant ce temps, Monet a pris ses cliques et ses claques et il a filé peindre à la campagne, d'où il presse son ami de venir le rejoindre, le travail avec la nature pour modèle étant selon lui la meilleure des formations.

Les arbres en posant ne prennent pas de crampes, mais ils ont d'autres tours dans leurs branches pour en jouer aux peintres, Monet l'apprendra à ses dépens.

Les moutons de Giverny

Un mouton est passé par là, un peu de sa toison est resté accroché aux épines de cette ronce.

Un mouton est passé par là, un peu de sa toison est resté accroché aux épines de cette ronce.

Dans les collines au-dessus de Giverny, on peut voir de temps en temps un troupeau de moutons en train de paître.

Il a pour vocation d’entretenir les prairies, ces fameuses pelouses calcicoles à la flore si particulière, qui sans eux deviendraient rapidement une friche impénétrable.

C’est le Conservatoire des Sites Naturels de Haute-Normandie qui gère ces troupeaux placés sous la responsabilité d’un berger. En fait de moutons ce sont plutôt des brebis, de jolies brebis de race solognote avec le corps blanc et la tête et les pattes foncées.

Un peu partout sur leurs lieux de pâture ou de passage on trouve de petites touffes de poils laineux et frisés arrachés par les épines. Elles feront le bonheur des petits oiseaux au printemps quand ils voudront préparer un nid douillet pour leurs petits.

Soleil sur la Petite Creuse

5 décembre 2007 / 4 commentaires sur Soleil sur la Petite Creuse

C’est son ami critique d’art Gustave Geffroy qui lui a fait découvrir cet endroit à la sauvage beauté.

Monet séjourne à Fresselines, tout près du confluent des deux Creuses, la Petite et la Grande. Il arrive début mars et se met aussitôt au travail. C’est encore l’hiver. Le côté grandiose et mélancolique du lieu le fascine.

23 toiles nous sont parvenues de cette campagne qui se prolonge sur trois mois.

Comme d’habitude avec la nature pour modèle, rien n’est simple. Le plein air ne facilite pas les choses, le mauvais temps empêche Monet de peindre, après quoi les pluies ont fait grossir la rivière, puis vient le froid intense, et voilà le niveau de l’eau qui brusquement baisse… Et ce n’est pas tout.

Monet a commencé ses toiles en hiver. Mais à mesure que les semaines passent le printemps s’annonce puis s’installe. Le paysage s’en trouve changé.

C’est une vraie catastrophe. Le chêne, par exemple, le vieux chêne qui se dresse au confluent des rivières, ne se ressemble plus avec ses jeunes pousses vertes. Que faire ? Comme d’habitude Monet n’y va pas par quatre chemins :

Monet est le premier surpris du résultat de sa démarche. Le 9 mai, il écrit à Alice :

Un comble aussi d’en arriver à ces extrémités ! Mais Monet n’a pas trouvé mieux. Difficile de renoncer à finir son tableau. En jardinier, Monet va façonner la nature comme il la veut.

Trois toiles où le chêne joue tout le rôle… Est-ce du théâtre ? Voilà le chêne promu au rang d’acteur principal dans le tableau.

Pour sa couleur d’abord. En hiver, le chêne conserve ses feuilles séchées de l’année précédente et ne les perdra qu’au printemps. C’est cet orangé des feuilles fanées qui se détache ici sur l’ombre mauve du ravin, sa couleur complémentaire.

Pour sa forme ensuite. A gauche, des masses rocheuses dévalent vers le fond de la vallée. Pour l’équilibre de la composition, il faut la silhouette légère de l’arbre dressé de l’autre côté de la rivière.

L’arbre devenu vert, les branches dissimulées dans le feuillage, le rendu n’aurait pas été le même, c’est certain.

Que les esprits sensibles se rassurent, l’arbre s’en est remis. Le poète Rollinat, qui vivait à Fresselines et recevait Monet chaque soir, a pris la peine de l’informer que d’autres feuilles avaient poussé à son chêne. Il a dû mourir de sa belle mort un jour. Depuis, la Creuse coule toujours mais le chêne a disparu.