Immoralité jardinière

C’est le week-end. A la faveur d’un rayon de soleil, tous les jardiniers sont dans leurs jardins. Pas pour la bronzette : c’est quand ils sont dépouillés de leurs attraits à l’automne que les jardins requièrent le plus de soins et d’attention.

C’est le week-end. A la faveur d’un rayon de soleil, tous les jardiniers sont dans leurs jardins. Pas pour la bronzette : c’est quand ils sont dépouillés de leurs attraits à l’automne que les jardins requièrent le plus de soins et d’attention.

On ne saurait se passer de ces tâches automnales. Les règles du jardinage visent à détourner à notre profit les lois de la nature, ce qui impose un bras de fer permanent auquel chaque jardinier consacre plus ou moins d’énergie.

On fait de drôles de choses dans un jardin. On applique des règles d’une totale immoralité.

Le délit de sale gueule, quand on désherbe, entraîne la peine de mort par arrachage.

On brûle sur le bûcher les contrevenants à l’ordre jardinier.

On traque les résistants qui se contentent courageusement des situations les plus difficiles.

On déporte des hordes d’étrangères et on les oblige à s’acclimater chez nous.

On arrange les mariages, on les force.

On réduit les plantes en esclavage pour mieux leur retirer leurs enfants.

On étête, on décapite, on ampute.

On étouffe les unes, on empoisonne les autres, tandis qu’on bichonne les plus grosses. Au jardin les obèses sont les préférées, les frêles n’ont pas leur place.

On fait naître et on tue tout autant, par milliers. Les petits sillons de nos jardins sont des champs de bataille où le jardinier exerce son pouvoir de vie et de mort à discrétion.

Pourquoi ? Pour le plaisir de prendre le pas sur la pente naturelle des choses. Pour le plaisir de contempler des fleurs plus flatteuses à l’oeil que celles des champs. Par plaisir.

Pourquoi nous octroyons-nous ces libertés insensées ? Parce qu’en l’état actuel de nos croyances, en ce début du 21ème siècle, les plantes n’ont pas d’âme.

Sinon, ce serait vraiment trop affreux.

Croix de Saint-André

Dans les maisons normandes à pans de bois, on appelle croix de Saint-André les poutres qui se croisent en forme de X.

Dans les maisons normandes à pans de bois, on appelle croix de Saint-André les poutres qui se croisent en forme de X.

Ces éléments du colombage sont souvent placés au-dessus et au-dessous des fenêtres de manière à renforcer la structure de la charpente à un endroit où elle se trouve affaiblie par la présence d’une ouverture.

Pour que les poutres restent dans le même plan, elles croisent à mi-bois, c’est-à-dire que chaque élément de la croix est diminué de la moitié de son épaisseur à l’intersection.

Les croix de Saint-André tirent leur nom du supplice du premier apôtre du Christ, André. La Bible n’en souffle mot, mais la Légende Dorée, un ouvrage compilé au 13e siècle par Jacques de Voragine en se fondant sur des textes plus anciens, se montre plus loquace.

Egée, le tyran qui ordonne le supplice du martyre, « le fit lier ensuite à une croix par les mains et par les pieds afin qu’il souffrît plus longtemps ». Saint-André en profite pour évangéliser pendant deux jours les vingt mille personnes accourues. La foule exige qu’on le libère, mais le saint s’y oppose et ceux qui tentent de le faire sont frappés de paralysie.

Cette croix à la forme très simple se retrouve dans bien d’autres domaines, notamment sur le drapeau de l’Ecosse et dans de nombreux blasons.

Banc design

Êtes-vous plutôt faux vieux ou vrai contemporain ? Sur cette partie récemment rénovée de la promenade le long de l’Iton, du côté de la cathédrale, la ville d’Evreux a opté pour un mobilier urbain résolument tendance.

Êtes-vous plutôt faux vieux ou vrai contemporain ? Sur cette partie récemment rénovée de la promenade le long de l’Iton, du côté de la cathédrale, la ville d’Evreux a opté pour un mobilier urbain résolument tendance.

Place au métal pour des garde-corps très épurés et des bancs au design renouvelé. L’assise est faite de fines tiges métalliques, le dossier d’une simple barre en bois.

Le dessin rappelle un peu celui du traditionnel banc de square, au confort spartiate. On gagne en légèreté ce que l’on perd en romantisme, sans échapper à une certaine raideur. Mais à bien y regarder, il y a quelque chose d’aérien dans ce banc-là. Surveillez-le bien, il va battre des ailes et s’envoler…

Portrait de jeunesse de Blanche Hoschedé

Avec son visage rond, son doux sourire, on dirait un peu un Renoir. Cette fillette à l’air pensif, c’est Blanche Hoschedé. Elle est la deuxième fille d’Alice Hoschedé, qui va devenir la deuxième femme de Claude Monet.

Avec son visage rond, son doux sourire, on dirait un peu un Renoir. Cette fillette à l’air pensif, c’est Blanche Hoschedé. Elle est la deuxième fille d’Alice Hoschedé, qui va devenir la deuxième femme de Claude Monet.

Le portrait aurait été peint à l’époque où les Monet et les Hoschedé vivaient ensemble à Vétheuil, mais il n’est pas daté.

S’il faut en croire sa soeur Germaine, Blanche Hoschedé a quatorze ou quinze ans quand elle pose pour son futur beau-père Claude Monet. ll me semble qu’elle en paraît moins. Peu importe.

Toute la bonté de Blanche se révèle dans ce regard. Monet lui a fait un visage de vierge Marie, avec cet air de voir à l’intérieur, de savoir d’avance ce qui va se passer, et d’accepter.

L’oeil s’arrête un instant aux détails du portrait, à ce chapeau vif qui ne l’embellit guère, aux couleurs layette de la robe, au quadrillage qui matérialise l’arrière-plan. Mais il n’en finit pas d’interroger l’expression du visage de Blanche.

Ce portrait est resté dans la collection personnelle de Blanche jusqu’à sa mort en 1947. Elle l’a légué à l’Etat, qui l’a placé en dépôt au musée des Beaux-Arts de Rouen, une ville où Blanche Hoschedé Monet a vécu plusieurs années et où elle a acquis une certaine notoriété en tant que peintre.

L’église d’Auvers sur Oise

Cette église vous dit quelque chose ? Vous l’avez déjà vue quelque part ? La réponse est à un clic sur l’image…

Cette église vous dit quelque chose ? Vous l’avez déjà vue quelque part ? La réponse est à un clic sur l’image…

Toujours cette même impression extraordinaire de voir en vrai un endroit rendu célèbre par un tableau, et ce va et vient de l’un à l’autre pour comparer l’oeuvre au modèle, pour mesurer le travail créateur du peintre…

La ville d’Auvers l’a bien compris en installant une reproduction de la toile au chevet de l’église, à l’endroit même où se tenait Vincent van Gogh.

Lavoir

A Amfreville-sur-Iton, voici ce que l’on découvre au bout de la rue du vieux lavoir.

A Amfreville-sur-Iton, voici ce que l’on découvre au bout de la rue du vieux lavoir.

Tous les lavoirs sont devenus de vieux lavoirs aujourd’hui, mais il y a, il faut croire, des degrés dans l’ancien.

Celui-ci, restauré, a conservé son ingénieux système de vis qui permettait d’ajuster la hauteur du lavoir à celle de la rivière. Le plancher est ici au plus bas, en cas de crue on pouvait le remonter de quelques dizaines de centimètres.

Des kyrielles de lavoirs sont disséminées le long des rivières de l’Eure, semblables et différents, avec un air de cousinage qui les rend amusants à comparer.

C’est joli, un lavoir. Cette ébauche de maisonnette au bord de l’eau a quelque chose qui fait plaisir à voir. Même si on sait bien qu’ils ne servent plus, on a toujours un peu l’impression d’arriver entre deux lessives. Des lavandières ne vont pas tarder à tourner le chemin avec leur chargement de linge et se mettre à le frapper et le brosser de leurs bras musclés.

Il y a là un côté image d’Epinal du bon vieux temps, mais je ne voudrais pas avoir à le faire. Ça doit vous tuer le dos quelque chose de bien d’être penché au-dessus du courant, et vous geler jusqu’aux os de garder les mains dans l’eau glacée.

Les centaines de lavoirs que l’on peut encore voir dans la région rendent hommage au courage de toutes ces femmes qui y ont travaillé dur.

Une de mes clientes américaines m’a raconté qu’elle avait eu un guide formidable dans le Midi. « Il nous a montré les lavoirs ! » expliquait-elle, avec encore de l’enthousiame et de l’émerveillement dans la voix. C’est le souvenir de cette émotion ressentie à la vue d’un lavoir qui lui a donné envie de suivre des visites guidées ailleurs.

Je me dis que c’est difficile de savoir ce qui va émouvoir. Il ne faut pas négliger ce qui peut paraître évident ou banal.

Je me dis aussi que quand on fait du bon travail de guidage quelque part, on fait la promotion de toute la profession, partout. Et inversement.

La Maison du Pendu de Cézanne

C’est compliqué d’être riche. On se pose des problèmes dont les pas-riches n’ont même pas idée.

C’est compliqué d’être riche. On se pose des problèmes dont les pas-riches n’ont même pas idée.

Imaginez par exemple que vous appartenez à une famille de banquiers du nom de Camondo, vous vous prénommez Isaac, vous vivez à Paris et vous aimez l’art. Vous avez envie de vous constituer une collection, cela va de soi.

Comment vous y prendre ? Certes vous vous fiez à vos goûts qui épousent ceux de votre époque. Vous aimez les laques et les estampes japonaises, par exemple. Mais, dans le milieu cultivé dans lequel vous gravitez, on vous conseille aussi d’autres achats : des arts décoratifs du siècle passé, des sculptures du Moyen-Âge ou de la Renaissance…

La difficulté est de faire preuve de goût tout en réalisant de bons placements. Si vous vous montrez trop audacieux, vous en connaissez qui vont rire de vous. Que dira votre cousin Nissim, passionné du 18e siècle, devant vos dernières acquisitions, ces pastels, ces toiles, ces sculptures impressionnistes ? Vous soutenez avec constance ces jeunes artistes pleins de talent, mais dans la famille tout le monde ne partage pas votre goût pour leurs oeuvres dérangeantes.

Ce 1er juillet 1899, vous participez à la vente aux enchères de la collection Chocquet, un amateur ami de Renoir. On disperse des Delacroix, des Manet, des Renoir bien sûr, des Cézanne…

Vous avez une idée en tête : repartir avec la Maison du pendu de Paul Cézanne. C’est votre ami Monet qui vous en a parlé. Cette toile, c’est une vieille connaissance, une oeuvre de jeunesse de Cézanne peinte à Auvers sur Oise quand il y travaillait aux côtés de Pissarro, exposée dès 1874, revue il y a dix ans à l’exposition centennale de 1889. Monet est persuadé que ce tableau fera date dans l’histoire de l’art.

Adjugé à 6200 francs ! Vous avez bataillé ferme face à Vollard, mais vous avez fini par l’emporter sur le marchand. Vous voilà propriétaire de cette étonnante Maison du pendu. Est-ce qu’elle vous portera chance, comme la corde d’un pendu ? C’est un pari sur l’avenir. Mais vous avez toute confiance dans le jugement de Claude Monet.

Pour faire taire les moqueurs, vous avez une parade, ce que vous confiez à Renoir :

La Maison du pendu de Cézanne ? Eh bien oui, là, j’ai acheté un tableau qui n’est pas accepté par tout le monde ! Mais je suis couvert : j’ai une lettre autographe de Claude Monet, qui me donne sa parole d’honneur que cette toile est destinée à devenir célèbre. Si, un jour, vous venez chez moi, je vous ferai voir cette lettre. Je la conserve dans une petite pochette clouée derrière la toile, à la disposition des malintentionnés qui voudraient me chercher des poux dans la tête avec ma Maison du pendu.

On n’est jamais trop prudent.

Pitié pour les fleurs

Les coeurs amoureux ne sont pas toujours tendres. Les garçons transis gravent des prénoms dans l’écorce d’arbres qui ne leur ont rien fait. Les jeunes filles arrachent les pétales de marguerites qui ne peuvent se défendre.

Les coeurs amoureux ne sont pas toujours tendres. Les garçons transis gravent des prénoms dans l’écorce d’arbres qui ne leur ont rien fait. Les jeunes filles arrachent les pétales de marguerites qui ne peuvent se défendre.

Il est temps de donner la parole à ces malheureuses victimes que l’on torture depuis trop longtemps. Halte à la scarification des troncs ! Non à la dissection des fleurettes !

Songez, jeunes amoureux, que vous avez bien d’autres façons de laisser une trace impérissable de votre passion. Le marbre, par exemple. La publication des bans. Les registres de l’Etat-Civil.

Et vous, mesdemoiselles, plutôt que d’embêter les pâquerettes, vous pourriez le jouer à la roulette. Interroger les planètes. Lui poser la question bête.

L’omelette du Mont Saint-Michel

Les Oeufs, Claude Monet 1907, huile sur toile 73x92cm, collection particulière Etats-Unis

Les Oeufs, Claude Monet 1907, huile sur toile 73x92cm, collection particulière Etats-Unis

Claude Monet a mis un mois à peindre cette nature morte qui paraît à première vue si dénuée d’artifices. Plus exactement deux mois pour celle-ci dans les tons roses et sa soeur de mêmes dimensions dans les tons mauves, également en collection particulière aux Etats-Unis.

C’est pratique les oeufs quand on est peintre, ça ne risque pas de faner, de se flétrir ou de faisander. On a plusieurs semaines devant soi pour achever son tableau.

C’est pratique aussi quand on tient une auberge et qu’il faut rassasier rapidement et à moindre coût les voyageurs. Au Mont Saint-Michel, la Mère Poulard s’est rendu célèbre par son omelette mousseuse. Comme Angelina Baudy à Giverny, elle a su observer et s’adapter à la clientèle avec un grand sens commercial.

Mais une omelette délicieuse cuisinée dans un lieu touristique n’aurait sans doute pas suffi à lui apporter la célébrité. La Mère Poulard a eu la bonne fortune de bénéficier d’une promotion inattendue. Son omelette est entrée dans la légende grâce à Christophe, le dessinateur de la Famille Fenouillard, best-seller humoristique du 19ème siècle, qui l’a mise en scène dans l’un de ses albums.

Et puis, quel nom prédestiné, Poulard ! Son vrai nom d’épouse !

Depuis un siècle et demi la réputation du restaurant ne s’est pas démentie. Malgré ses tarifs élevés, il est généralement plein à craquer.

Le site internet de la Mère Poulard présente un habile mélange de décor plein de caractère, de service en costume normand et de tradition. La vidéo sur le cérémonial de la cuisson de l’omelette est un vrai régal. Mais le secret, s’il y en a un, est toujours aussi bien gardé. Annette Poulard elle-même avait cet art de la feinte transparence. A un restaurateur qui lui demandait la recette de son omelette, elle a fait cette savoureuse réponse :

Monsieur Viel,

Voici la recette de l’omelette : je casse de bons oeufs dans une terrine, je les bats bien, je mets un bon morceau de beurre dans la poêle, j’y jette les oeufs et je remue constamment.

Je suis heureuse, Monsieur, si cette recette vous fait plaisir.

Annette Poulard

Plaque de rue

Les villes sont plus bavardes que les villages. En ville, le regard est happé partout par de l’écrit, des noms de commerces, des affiches de spectacles, des pubs, de la signalétique… Mais à la campagne on chemine entre des murs beaucoup moins loquaces. Étonné de ce silence, le citadin lève le nez vers les plaques de rue. Derrière leur indication brève il entrevoit des usages immémoriaux, il pénètre un tout petit peu dans cet univers rural qui se dérobe derrière les murs de pierre des jardins.

Les villes sont plus bavardes que les villages. En ville, le regard est happé partout par de l’écrit, des noms de commerces, des affiches de spectacles, des pubs, de la signalétique… Mais à la campagne on chemine entre des murs beaucoup moins loquaces. Étonné de ce silence, le citadin lève le nez vers les plaques de rue. Derrière leur indication brève il entrevoit des usages immémoriaux, il pénètre un tout petit peu dans cet univers rural qui se dérobe derrière les murs de pierre des jardins.

Sente proprette, dit cette plaque du village de Chérence. Le simple nom déjà réjouit le promeneur. Qu’a donc cette ruelle de si charmant, de si particulier qui lui a valu d’être distinguée de la sorte ? En plus du plaisir qu’on éprouve à emprunter les voies étroites où les voitures n’ont pas accès, on sent comme une invitation dans ce côté pimpant mis en avant.

A la campagne il n’était guère besoin d’indiquer le nom des rues aux carrefours. Tout le monde savait bien où se trouvait la rue de l’église ou celle du lavoir. Mais aujourd’hui cet usage a gagné les endroits les plus reculés. Et les édiles se trouvent confrontés au problème du choix de l’aspect des plaques de rues.

La solution la plus simple, c’est d’opter pour le modèle à fond bleu et caractères blancs si courant en France. Mais on peut aussi jouer la carte de l’originalité.

A Chérence, un village d’Ile de France au caractère préservé qui se trouve à une dizaine de kilomètres de Giverny, la municipalité a porté son choix vers un modèle moins courant. Le fond évoque un parchemin déroulé. Le nom de la rue est inscrit en brun foncé dans une police de caractères qui rappelle le gothique.

Je ne sais pas ce que vous en pensez. Bien sûr on peut discuter le style parchemin – qui aurait eu l’idée d’écrire le nom d’une rue sur un parchemin et de l’accrocher à une façade ? – et l’usage du gothique, tout en se réjouissant qu’il ait perdu sa connotation germanique et ne rappelle plus les heures noires de l’Occupation. Mais au moins le message est clair, retour vers le Moyen-Âge, dans une volonté de s’accorder à l’âge des maisons.

Personnellement je trouve cela plutôt coquet. Propret.

Lotus

Comme le nénuphar, le lotus pousse dans les eaux tranquilles et y déploie de ravissantes corolles, blanches à coeur jaune ou rose à coeur rouge, par exemple.

Comme le nénuphar, le lotus pousse dans les eaux tranquilles et y déploie de ravissantes corolles, blanches à coeur jaune ou rose à coeur rouge, par exemple.

Contrairement au nénuphar qui n’hésite pas à s’ouvrir au ras de la surface, le lotus préfère s’élever un peu au-dessus de l’eau.

Chez les Orientaux, le lotus est porteur d’une puissante symbolique.

Pour les hindous,

Le lotus prend racine dans la boue, qui représente la vie matérielle. L’eau que sa tige traverse symbolise le monde astral.

Quand la plante atteint la surface et qu’elle ouvre son bouton floral au soleil, elle représente l’être spirituel. Lorsque le lotus s’éveille sous les rayons du soleil matinal et qu’il ouvre ses pétales, l’interdépendence entre le lotus et le soleil est un symbole de l’amour.

Emerger de la vase et de la corruption et grandir à travers l’eau purificatrice jusqu’à atteindre la lumière du soleil, c’est la transformation métaphorique de l’être humain vers l’illumination.

Pour les bouddhistes, le symbole est encore plus fort, puisque le lotus est la fleur de Bouddha, rien de moins.

La Vierge d’Ecouis

Voici une des plus belles statues de la Vierge que l’on puisse admirer en Normandie. Elle se trouve à une demi-heure de route de Vernon vers le Nord-Est, dans le petit bourg d’Ecouis.

Voici une des plus belles statues de la Vierge que l’on puisse admirer en Normandie. Elle se trouve à une demi-heure de route de Vernon vers le Nord-Est, dans le petit bourg d’Ecouis.

Une demi-heure de route pour aller voir une statue ? Pourquoi pas, d’autant qu’on est sur la route de tout un tas d’endroits charmants, le château de Vascoeuil, l’abbaye de Mortemer, le village typique de Lyons la Forêt, par exemple.

La collégiale d’Ecouis est un endroit enchanteur. A chaque pas on y découvre de nouvelles merveilles.

La Vierge d’Ecouis fait partie d’un ensemble sculpté qui représente l’Annonciation. L’archange Gabriel lui fait face, tandis que la Vierge est installée sur une console soutenue par trois adorables angelots chanteurs.

On ne se lasse pas de contempler ce visage. Le maître qui l’a sculpté lui a donné une expression de douceur, d’intériorité, d’acceptation du destin que l’ange est en train de lui annoncer. Marie s’abandonne à cette volonté qui lui est signifiée. Elle croise les bras en signe d’attention, de respect.

Cette Vierge a quelque chose de très juvénile, presque enfantin. Ses mains présentent des fossettes comme en ont les très jeunes enfants.

Pour une plus grande finesse de travail, la tête et les mains ont été réalisés en marbre tandis que le reste du corps est en calcaire, un procédé courant à l’époque.

L’époque ? C’est la seconde moitié du 14ème siècle. La Guerre de Cent ans a commencé, mais on est dans une période plus calme qui va de 1360 à 1415.

La sculpture flamboyante est à son apogée. Le spécialiste des imagiers de cette époque Jacques Beaudoin a enquêté pour tenter de savoir à qui on peut attribuer cet « ensemble magistral de l’art français ».

Selon lui, compte tenu de l’ampleur du drapé, de la bouche entrouverte d’un angelot, des crocs dans les cheveux de l’archange, elle pourrait être l’oeuvre de Jean de Marville, un artiste originaire de la région lilloise qui aurait pu l’exécuter avant de se rendre en Bourgogne.

Oeuvre de titan

Voici la partie gauche de Bassin aux nymphéas avec iris de Claude Monet, un tableau monumental de 6 mètres de large par 2 mètres de haut qui se trouve à la Kunsthaus de Zurich, en Suisse.

Voici la partie gauche de Bassin aux nymphéas avec iris de Claude Monet, un tableau monumental de 6 mètres de large par 2 mètres de haut qui se trouve à la Kunsthaus de Zurich, en Suisse.

Un immense Monet de deux mètres de haut, cela rappelle ceux de l’Orangerie, et pour cause. Non content de couvrir 182 mètres carrés de toile pour décorer les cimaises du musée parisien, Monet a peint beaucoup plus de panneaux qu’il n’en fallait.

Il voulait pouvoir choisir ceux qui s’intégreraient le mieux à la composition d’ensemble. Ce n’était pas une mince affaire, c’était une donation faite à la France, son testament pictural !

Monet se met à cette oeuvre de titan à 76 ans, quand il fait construire un atelier adapté à des toiles de grandes dimensions. Il sait que c’est « au-delà de ses forces de vieillard ». Il souffre de la cataracte, il voit de plus en plus flou, des couleurs faussées.

Et pourtant il s’acharne à peindre. Debout face à la toile, il lutte. Il sent la mort qui approche, mais tant qu’il peint, il vit. Une joie l’anime, la joie de créer.

Dans sa fièvre de travail Monet a produit 77 mètres linéaires de tableaux supplémentaires, soit 154 mètres carrés « de trop ».

Ces oeuvres écartées sont bien sûr de la même qualité que les Nymphéas de l’Orangerie. Leurs dimensions hors normes leur ont valu d’être acquises davantage par les musées que par les particuliers.

Alors qu’un Monet sur deux est en collection privée, on peut admirer preque tous ces Bassins en collections publiques à New-York (24,75 mètres linéaires de Grandes Décorations de Monet), à Zürich (10,25m), à Bâle (9m), à Pittsburgh (6m), à Cleveland, Ohio, à Saint-Louis, Missouri, à Kansas City, Missouri et à Londres (chacun 4,25m). Sans oublier les 91 mètres de l’Orangerie à Paris.

Le Bassin aux Nymphéas

Il y a des toiles qui vous estomaquent. « Cela vous fait de l’effet », disait Monet. C’est le but recherché par les artistes dans les grands formats, mais les dimensions monumentales ne suffisent pas. Il faut aussi une présence de l’oeuvre, quelque chose qui ne peut se dire, une vibration qui vient résonner en vous.

Il y a des toiles qui vous estomaquent. « Cela vous fait de l’effet », disait Monet. C’est le but recherché par les artistes dans les grands formats, mais les dimensions monumentales ne suffisent pas. Il faut aussi une présence de l’oeuvre, quelque chose qui ne peut se dire, une vibration qui vient résonner en vous.

A la Tate Gallery de Londres, cette peinture immense (2m x 4,25m) est de celles qui vous cueillent par surprise. Elle a l’air presque anodine réduite à un petit format.

Avez-vous remarqué ? Quand on vient de visiter un musée et qu’on regarde les cartes postales tirées des oeuvres, on est presque toujours déçu. La reproduction fait pâle figure quand on a encore en tête l’émerveillement produit par l’original.

Monet peint la surface de son bassin de Giverny, captivé par les jeux de la lumière et des reflets. Quel moment de la journée est-ce, quelle saison ? On a du mal à le dire. Le peintre surfe à la limite du figuratif et de l’abstraction. En communion avec la nature, il essaie de provoquer chez le spectateur la même impression d’immersion dans le motif.

Toute référence directe à la berge écartée, nous flottons entre ciel et eau dans des harmonies de pure couleur, des teintes subtiles de mauve et vieux rose auxquelles répondent des verts tilleul et moutarde, des éclats d’or fondu.

La forme est dissoute, à peine devine-t-on quelques nénuphars en suspension, quelques branches de saule reflétées, simples prétextes à des déclinaisons colorées.

On ignore à quelle date Monet a peint ce Bassin aux Nymphéas, certainement après 1916 quand il dispose de son troisième atelier. Monet l’a-t-il peint sans savoir ce qu’il allait en faire, comme les autres toiles monumentales exécutées pendant la guerre, ou après la victoire dans le but de l’intégrer à son don à l’Etat ?

Quoi qu’il en soit, il ne retiendra pas ce panneau dans la composition finale pour le musée de l’Orangerie à Paris.

La National Gallery de Londres en fait l’acquisition en 1963.

Aquarelle

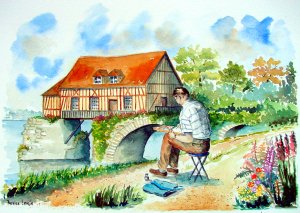

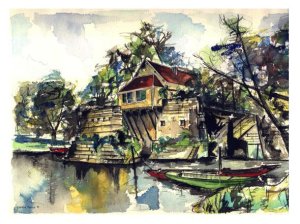

L’aquarelliste et le vieux moulin, Patrice Levoin

L’aquarelliste et le vieux moulin, Patrice Levoin

Patrice Levoin, un artiste peintre installé dans la région bordelaise, est originaire de Vernon.

C’est ainsi qu’il s’est promené sur givernews.com et qu’il m’envoie aujourd’hui deux de ses vues du vieux moulin.

C’est vraiment extraordinaire, la peinture. Voilà le même site peint par le même artiste dans le même médium, et pourtant on a peine à croire à la parenté de ces deux aquarelles : quel écart entre ces deux Vieux Moulins !

Sensibilité, humeur et technique façonnent l’oeuvre au même titre que la lumière du jour.

Vernon le vieux moulin, Patrice Levoin

Success Story

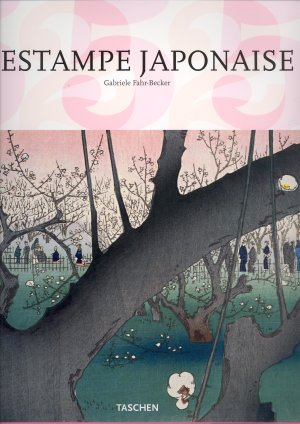

Bon nombre des estampes japonaises de Monet sont revenues sur les murs de sa maison. Le raccrochage s’est fait progressivement au cours de l’été, avec surtout des triptyques et des estampes de grand format.

Bon nombre des estampes japonaises de Monet sont revenues sur les murs de sa maison. Le raccrochage s’est fait progressivement au cours de l’été, avec surtout des triptyques et des estampes de grand format.

C’est un art fascinant que celui des estampes, mais il n’est pas facile à percer. A la boutique de la Fondation Monet, j’ai trouvé un livre qui je l’espérais me permettrait d’en savoir plus : « L’Estampe Japonaise » de Gabriele Fahr-Becker, éditions Taschen.

L’intérêt de l’ouvrage tient surtout à ses reproductions pleine page de très nombreuses gravures. Le texte est émaillé de mots japonais, parfois à tel point qu’il en devient fastidieux :

(P. 44) Cette estampe nous montre Danjuro II dans le rôle de Soga no Goro du kyogen intitulé « Yuzuriha nemoto Soga » représenté au théâtre Nakamura la 12ème anée de l’ère Kyoho (1727). »

Je ne sais pas si j’arriverai à en tirer quelque chose. Mais un petit texte imprimé sur le rabat de la couverture et sans rapport direct avec le contenu du livre m’a beaucoup fait rêver.

« L’Estampe Japonaise » a été publié en 2005, l’année des 25 ans de la maison d’édition. Taschen en profite pour raconter sa success story.

Écrire sa propre légende est un exercice qui répond indéniablement à des règles implicites. Cela m’a fait penser à l’histoire de Daniel Terra, le fondateur du Musée américain de Giverny, ou encore à Claude Monet revenant sur son passé alors qu’il avait atteint la gloire.

Il y a ce que l’on dit, ce que l’on occulte, un mélange d’apparente sincérité et d’omissions calculées, le tout forcément teinté d’humour et d’auto-dérision pour se faire pardonner d’avoir réussi.

Au départ le héros est quelqu’un comme tout le monde ou presque. En lui sommeille le génie mais personne ne le sait encore, peut-être même pas lui :

La grande aventure TASCHEN débute en 1980, quand Benedikt Taschen, alors âgé de 18 ans, ouvre une boutique en Allemagne, dans sa Cologne natale, pour écouler son immense collection de bandes dessinées.

Le héros est jeune, c’est préférable mais cela ne suffit pas, j’en connais d’autres qui avaient 18 ans en 1980 et n’ont pas fait fortune pour autant. Tous les ados caricaturistes ne sont pas devenus des Monet non plus.

Le héros a un côté dilettante et mono-maniaque qui a de quoi exaspérer son entourage. Comment réagissaient papa et maman Taschen face à leur fils toujours plongé dans ses sempiternelles BD ? Et d’abord, comment se les procurait-il ?

Personne n’est assez stupide pour croire qu’on devient riche en vendant d’occasion ce que l’on a acheté neuf, même si cet épisode dénote du soin et de l’organisation. Le déclic se produit un peu plus tard, en 1984, quand

il rachète 40 000 invendus d’un ouvrage en anglais sur Magritte et les revend à une fraction du prix original.

Pouce ! Je voudrais comprendre ce ressort essentiel, comment on passe de la boutique au business international. Où B. Taschen a-t-il trouvé ce stock impressionnant au prix du pilon ? Et les fonds nécessaires à cet investissement important ? Comment a-t-il écoulé ensuite tous ces Magritte en anglais ? On ne le saura pas. Ce que le rédacteur veut mettre en avant, c’est l’audace, le flair, l’esprit d’entreprise extraordinaires de cet autodidacte. Monet aussi était rebelle aux études…

Ensuite, l’histoire de Taschen devient moins surprenante. Il juge que

les livres d’art sont trop chers et difficiles à trouver.

Il fait le pari de l’édition de masse à prix démocratisés, en commençant par les artistes les plus populaires, Picasso et van Gogh. Il n’est pas très étonnant que de tels produits aient marché. Mais encore une fois tout un savoir-faire d’éditeur et de distributeur est présenté comme allant de soi. Pourtant il y a tant d’embûches sur la route d’une entreprise, tant d’occasions de la faire capoter que le succès suppose d’avoir su faire à chaque fois les bons choix.

Quant à la gloire en art, elle est encore plus incertaine puisqu’elle doit tout à la reconnaissance de la part de ses contemporains.

Le génie n’a rien à voir avec elle, il peut éclater a posteriori ou demeurer incompris, comme un fleur merveilleuse qui s’est épanouie pour personne.

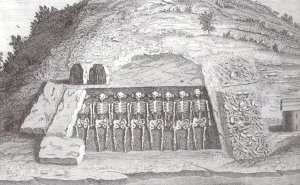

Première découverte préhistorique

N’importe quel enfant d’aujourd’hui sait vous parler des hommes préhistoriques. Pas moyen de coller un écolier sur leur façon de se vêtir de peaux de bêtes, de tailler des pointes de lance dans la pierre, de faire du feu avec des silex et de chasser le mammouth.

N’importe quel enfant d’aujourd’hui sait vous parler des hommes préhistoriques. Pas moyen de coller un écolier sur leur façon de se vêtir de peaux de bêtes, de tailler des pointes de lance dans la pierre, de faire du feu avec des silex et de chasser le mammouth.

Ce savoir nous paraît si évident qu’on en oublierait que cela n’a pas toujours été le cas. Au 17e siècle, par exemple, on ignorait tout de la préhistoire. Le passé le plus ancien remontait à l’Antiquité et, chez nous, aux Gaulois.

Cette « naïveté » fait toute la saveur du récit de la première découverte archéologique relatée au monde, en 1685. Elle s’est passée tout près d’ici, dans un village de la vallée d’Eure qui s’appelle Cocherel et qui s’est aussi rendu célèbre pour d’autres raisons.

Le seigneur de l’endroit avait besoin de pierres de taille, or tous les tailleurs étaient réquisitionnés sur le chantier du château de Maintenon. Il a voulu réemployer de belles pierres qui se trouvaient dans un de ses champs. Il ignorait qu’elles fermaient une tombe, encore plus que celle-ci datait du néolithique.

On a dépêché sur place le juge et le curé ainsi que quelques paysans. La question importante était de savoir s’il s’agissait d’une sépulture chrétienne ou non. Ayant remarqué par leurs observations que les défunts étaient idolâtres, les notables locaux en ont conclu qu’on pouvait sans scrupule profaner le tombeau.

Le texte décrit minutieusement cette toute première découverte archéologique. C’est tout à fait étrange de se mettre dans la peau de ces hommes du 17e, avec leurs préoccupations, leur logique et leur langue.

Ce récit est si évocateur que j’ai cherché à retrouver l’emplacement du cimetière préhistorique, qui selon Théodore Michel existait encore au milieu du 19e siècle. A mon grand désappointement, je n’ai pas pu le localiser.

Première gelée

Manque de chance, il a gelé cette année à la fin octobre. Le plus souvent les gelées nocturnes ne se produisent pas avant la Toussaint. Mais trois nuits trop froides ont dévasté le jardin de Monet dix jours avant la fermeture.

Manque de chance, il a gelé cette année à la fin octobre. Le plus souvent les gelées nocturnes ne se produisent pas avant la Toussaint. Mais trois nuits trop froides ont dévasté le jardin de Monet dix jours avant la fermeture.

Je n’étais pas très fière de montrer à mes clients le clos normand en piteux état, même si personne n’y est pour rien, cela n’a tout de même rien à voir avec le spectacle enchanteur qu’il offre d’habitude. Mais il restait le bassin et sa douce mélancolie, il restait la maison de Monet toujours aussi belle.

Et puis j’ai pris l’appareil photo et je me suis approchée des dahlias roussis, des asters ébouriffés, des roses d’Inde flétries, des rudbéckias desséchés, des capucines anéanties.

Ils avaient des allures curieuses, leurs pétales plaqués comme s’ils sortaient de la douche, ou encore entortillés en écharpes, leurs jupes froissées et pendantes…

Ils semblaient exténués par une longue bataille contre le gel, où seules demeuraient victorieuses les dernières roses de la saison.

Ils m’attendrissaient comme le doux visage de ma grand-mère tout sillonné des marques du temps.

Automne à Giverny

Voilà à quoi ressemblait l’étang du jardin de Claude Monet fin octobre à la veille de la fermeture.

Voilà à quoi ressemblait l’étang du jardin de Claude Monet fin octobre à la veille de la fermeture.

Les plantes n’ont pas toutes les mêmes réactions face à l’arrivée de la fraîcheur et à la baisse de la luminosité. Chacune a son rythme pour piger que c’est l’automne.

Le liquidambar répond tout feu tout flamme ; les rosiers rosissent ; les saules pleureurs poursuivent leurs lamentations ; la glycine se sent encore pleine de verdeur.

Et le petit chemin chemine de pont en pont, à la jonction des végétaux et de leurs reflets.

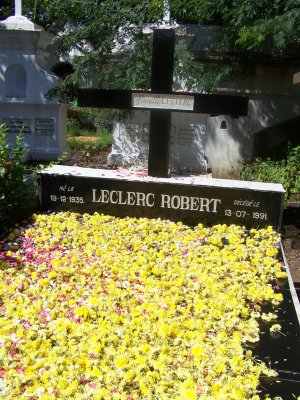

Fleurir une tombe

On fleurit les tombes à la Toussaint. Pourquoi ? C’est une question qu’on ne se pose même pas. On pourrait aussi bien, je ne sais pas, les couvrir de feuillages, de cendres, de sucre, de papier doré, allumer des bougies, y déposer des photos… Non. C’est à la grâce et à la fragilité des fleurs qu’incombe la tâche d’honorer nos morts.

On fleurit les tombes à la Toussaint. Pourquoi ? C’est une question qu’on ne se pose même pas. On pourrait aussi bien, je ne sais pas, les couvrir de feuillages, de cendres, de sucre, de papier doré, allumer des bougies, y déposer des photos… Non. C’est à la grâce et à la fragilité des fleurs qu’incombe la tâche d’honorer nos morts.

En novembre le choix n’est pas immense, ce sont les variétés de fin de saison les plus résistantes qui tiennent la vedette. Les bruyères et tous les chrysanthèmes, jaunes, violets, mordorés, qui rivalisent d’énormité grâce au talent des obtenteurs.

On arrive au cimetière avec sous le bras les potées qui ont poussé fort à propos à l’entrée des supermarchés fin octobre. On se sent un peu embarrassé.

On retrouve la tombe avec une efficacité proportionnelle à la taille du cimetière et à la constance des visites. On pose le pot de fleurs devant, et puis… rien. On se concentre pour évoquer mentalement le disparu, on se sent un peu gauche. On s’en va.

C’est un peu court comme rituel. Il faudrait des gestes plus lents, moins furtifs pour se donner le temps du souvenir.

J’ai été saisie par cette sépulture couverte d’un somptueux manteau de fleurs. Je me suis sentie proche de cette personne aimante qui a patiemment détaché les têtes des fleurs pour les arranger sur la dalle funèbre de Robert Leclerc, décédé il y a seize ans. Le deuil sans doute s’est estompé, il reste le cadeau de ce temps passé à répandre des pétales au-dessus de la dernière demeure de la personne aimée, cette offrande de beauté éphémère.

Si on a choisi les fleurs, c’est peut-être parce qu’elles fanent et qu’elles symbolisent la brièveté de la vie.

C’est peut-être aussi parce que dans chaque fleur il y a fêlure, comme celle que laisse en nous le départ de ceux qui nous ont été chers.

Regagner ses pénates

Je suis rentrée au bercail. J’ai regagné mes pénates.

Je suis rentrée au bercail. J’ai regagné mes pénates.

Il y a des mots qu’on n’a pas souvent l’occasion de placer dans la conversation. Dans quelle autre circonstance parler de bercail ou de pénates ? Voilà des noms vieillis qui survivent momifiés dans des expressions immuables, ces façons de parler qui sont le sel de la langue, qui élargissent et imagent le lexique, qui nous offrent des ressources prêtes à l’emploi pour exprimer ici une action bien courante et banale, celle de rentrer chez soi.

Retourner au bercail, la métaphore est mignonne qui fait de nous des brebis rejoignant leur bergerie. Cela sent bon la ruralité d’une France toute vouée naguère à l’élevage et à l’agriculture.

Pour les pénates, la référence est plus lointaine dans le passé. L’expression apparaît au 17ème siècle en pleine vogue de l’antiquité romaine. On se souvient alors que les pénates étaient des dieux domestiques protecteurs du foyer chez les anciens Romains. Par extension, le mot s’est appliqué ensuite au domicile.

Le Robert qualifie les deux expressions de plaisantes. Je ne sais pas si cela vous arrache un quart de sourire intérieur, leur humour d’origine s’est bien émoussé au cours des siècles.

S’il en reste quelque chose dans l’idée de retrouver ses pénates, cela tiendrait plutôt à des assonances dues au hasard. Derrière le mot du langage soutenu pénates s’en profilent deux autres qui font curieusement sens, peinard et savates. Ils résument jusque dans le relâchement du niveau de langue l’idée de détente qu’on associe au fait de rentrer à la maison.

A l’extérieur, nous étions dans un rôle social, nous contrôlions notre langage, nos actions. Nous portions des chaussures adaptées au travail ou à la marche. Après tant de contraintes, de tension, nous voilà heureux de nous laisser aller à l’abri des regards dans un environnement familier, de nous défaire des souliers qui serrent pour enfiler nos chaussons imprésentables mais si confortables.

Peinards, en savates.

Bouquet

Cette devanture de fleuriste en guise de bouquet virtuel pour vous, chère lectrice, cher lecteur.

Cette devanture de fleuriste en guise de bouquet virtuel pour vous, chère lectrice, cher lecteur.

Je vais prendre une pause du blog, accaparée par un mariage pas banal.

Dans l’hypothèse où mes petites notes vous manqueraient, n’hésitez pas à taper dans les conserves, les étagères sont bien garnies : 568 billets qui ne demandent qu’à être sortis du placard, il suffit de chercher à droite de l’écran la liste des archives.

Bonnes vacances à vous si vous en prenez, bon courage sinon.

Prochain billet vers la mi-novembre. Ce n’est pas le bouquet final non plus.

Sous le pont

Baissez la tête, on va passer sous le pont… Un des agréments du pont japonais que Monet a fait installer dans son jardin, c’est de donner du piment à la promenade en barque.

Baissez la tête, on va passer sous le pont… Un des agréments du pont japonais que Monet a fait installer dans son jardin, c’est de donner du piment à la promenade en barque.

Malgré sa belle taille pour un bassin artificiel, on fait le tour de l’étang aux Nymphéas en quelques coups de rame. D’où l’intérêt de se glisser sous le pont pour découvrir le petit bras qui se cache derrière et qui conduit au Ru.

Par son aspect décoratif et exotique le pont japonais de Monet est une fabrique. Mais il est plus que cela, dans cet univers de reflets où le ciel, l’eau et le végétal se mêlent.

Il est la passerelle qui relie la terre ferme et l’île.

Il permet de marcher au-dessus de l’eau, au-dessus des reflets, de se trouver physiquement en un point improbable à un mètre de la surface, dans l’air donc, pour mieux brouiller encore les repères.

Sur le pont, il arrive qu’on ressente un vertige simplement en fixant les reflets des arbres et du ciel.

Voyages

C’est une question qui revient souvent : Monet s’est-il rendu au Japon ? Quand on voit son jardin, son impressionnante collection d’estampes japonaises, ses meubles façon bambou, jusqu’à ses assiettes aux motifs de cerisiers en fleurs, on imagine que cette destination devait l’attirer beaucoup.

C’est une question qui revient souvent : Monet s’est-il rendu au Japon ? Quand on voit son jardin, son impressionnante collection d’estampes japonaises, ses meubles façon bambou, jusqu’à ses assiettes aux motifs de cerisiers en fleurs, on imagine que cette destination devait l’attirer beaucoup.

Eh bien non, Monet n’a jamais visité le pays du soleil levant. Son voyage le plus lointain l’a conduit en Norvège. Là, il lui a semblé retrouver le Mont Fuji de ses estampes dans la silhouette enneigée du mont Kolkaas. « On dirait le Japon », écrit-il à sa famille…

On aurait pu penser que son enfance havraise lui aurait donné le virus du voyage. Mais Monet, qui a beaucoup peint les bateaux, en a rarement pris pour voyager. Il préférait le train.

Il me semble que s’il s’est abstenu d’aller en Extrême-Orient, c’est qu’il ne ressentait pas l’appel du large. Il a fait peu de voyages d’agrément, celui en Espagne en voiture est organisé avant tout pour distraire Alice.

Monet a pourtant passé beaucoup de temps loin de chez lui. Chaque hiver ou presque il partait en campagne de peinture pour plusieurs mois, à la mer, au bord d’une rivière ou en ville, à Rouen ou à Londres.

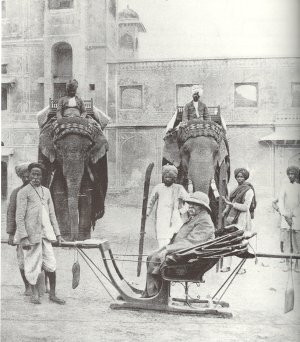

Son ami Georges Clemenceau a davantage bourlingué, mais sans atteindre le Japon lui non plus. Son voyage en Inde en décembre 1920 est l’occasion d’une lettre à Monet sur son ton enjoué habituel :

Non il ne sera pas dit que je serai venu à Bénarès prendre le plus prodigieux bain de lumière et que je n’aurai pas trouvé un mot à dire à l’homme qui s’appelle Claude Monet.

Imaginez-vous, mon vieux frère, que vous voyiez Bénarès quand vous faisiez le Vétheuil refusé par Faure. Un grand fleuve bien clair avec une grande courbe de palais blancs qui vont s’estompant dans une poudre d’aurore. C’est une splendeur de simplicité claire qui du fleuve au ciel enveloppe toute la vie des choses. Tout de même si j’étais Claude Monet je ne voudrais pas mourir sans avoir vu ça.

Ajoutons qu’une humanité folle de couleur expressive anime tout cela. Je ne veux pas aller en Paradis si je n’y retrouve pas Bénarès, et les fleurs, et le culte insensé et pourtant explicable de ces bonnes vaches sacrées qui venaient ce matin me manger les colliers fleuris dont on m’avait enguirlandé. Et tout. Croyez-moi fichez l’ange bleu dans une malle si elle récalcitre et arrivez-moi tous les deux. Dépêchez-vous. Je pars demain matin. Java est merveilleux, Ceylan est admirable. Mais rien ne tient devant Bénarès.

Quel dynamisme à 79 ans ! Pour ce grand voyage en Asie du Sud Est, Clemenceau s’est embarqué en septembre 1920, il n’est revenu qu’en mars de l’année suivante. Il n’est pas dupe de ce qu’il écrit, Monet et Blanche ne risquent pas d’arriver tous les deux, mais on sent tout son désir de partager avec le peintre les paysages qui l’éblouissent.

Toile d’araignée

Un matin de brume automnale dans les jardins de Monet : est-ce l’approche d’Halloween ? Les araignées ont enguirlandé tous les buissons, tous les branchages, à la manière de Christo et Jeanne-Claude.

Un matin de brume automnale dans les jardins de Monet : est-ce l’approche d’Halloween ? Les araignées ont enguirlandé tous les buissons, tous les branchages, à la manière de Christo et Jeanne-Claude.

Les araignées qui ont tissé avec patience toutes ces toiles pensaient jouer un tour aux insectes. Au final ce sont elles qui ont été bien attrapées par le brouillard. Il s’est déposé en milliers de gouttelettes tout au long des fils arachnéens. Les voilà surlignés de perles aux reflets argentés, eux qui avaient l’ambition de passer inaperçus… Les insectes se laisseront-ils encore prendre ?

La masse des gouttelettes a donné une pesanteur nouvelle à la toile d’araignée. Elle pend comme un tissu. Le frêne l’a attrapée du bout des doigts et s’apprête à faire la révérence.