Home » 2007 (Page 4)

Yearly Archives: 2007

Saint-Christophe

J’hésite à vous parler du Saint Christophe de Louviers tant la photo, comme la fresque elle-même, est sombre. Mais s’agissant d’une fresque du 15ème siècle non restaurée, c’est déjà un miracle de l’avoir conservée dans son état actuel. Elle se trouve à l’entrée de l’église, à côté du célèbre vitrail des drapiers.

J’hésite à vous parler du Saint Christophe de Louviers tant la photo, comme la fresque elle-même, est sombre. Mais s’agissant d’une fresque du 15ème siècle non restaurée, c’est déjà un miracle de l’avoir conservée dans son état actuel. Elle se trouve à l’entrée de l’église, à côté du célèbre vitrail des drapiers.

Lors du badigeonnage général de l’église, à la fin du 18ème siècle, il disparut ainsi que les peintures polychromes dont les traces subsistent dans diverses parties de l’église. Toutefois, (…) la différence du procédé d’exécution, (…)le badigeon s’effritant, nous laissa le saint Christophe à peu près intact.

On distinguait sans doute mieux la fresque à la fin du 19ème siècle quand l’historien local Charles Dubourg s’est intéressé à elle :

Le saint, vêtu d’une tunique à plis garnie de fourrure, est armé d’un bâton noueux et tient sur sa puissante épaule l’enfant Jésus, qui appuie sur la tête du géant le globe du monde surmonté d’une croix très longue. Tout en haut de l’ogive, Dieu le père, au milieu d’une gloire, contemple la scène. Dans le lointain se trouvent encore les traces d’un paysage très compliqué et notamment à droite on aperçoit une église parfaitement dessinée, dans le goût du XVe siècle.

Le culte de Saint-Christophe est apparu au Moyen-Âge. Selon la croyance populaire, il suffisait de voir son image le matin pour être protégé des maladies et des accidents jusqu’au soir. On se mit donc à élever de gigantesques statues de Saint-Christophe aux portails des églises ou comme ici de grandes fresques à l’intérieur, près de la porte.

Il y avait deux raisons pour représenter le saint de façon surdimensionnée. Pour le voir de loin afin d’en recevoir la protection, et parce que, selon la légende, c’était un géant.

Tout part de là. Voilà un homme qui se voit si grand et si fort qu’il veut se mettre au service du roi le plus puissant du monde. Il sert d’abord un grand souverain, mais il s’aperçoit un jour que le roi se signe avec effroi quand il entend le mot diable. Si le diable lui fait peur, c’est que le diable est plus puissant, raisonne le géant ; il part donc à la recherche du diable, et le trouve bientôt.

Puissant, le diable ? Certainement, mais le géant ne tarde pas à se rendre compte que la vue d’un crucifix lui fait faire un détour. C’est donc que le Christ est plus puissant que le diable !

Le voilà parti à la recherche du Christ. Le géant rencontre un ermite et, sur ses conseils, se met à servir Jésus en aidant les voyageurs à passer un torrent impétueux.

Un jour, un enfant lui demande de traverser. Le géant le place sur ses épaules et s’engage dans la rivière. Mais soudain l’enfant se fait lourd, lourd… Le géant manque de se noyer. Au prix de gros efforts, il atteint la berge. L’enfant lui révèle alors qu’il est le Christ et qu’il vient de porter tout le poids du monde. Il le baptise « Celui qui porte le Christ », Christofero en latin.

Christophe multiplie alors les miracles les plus extraordinaires, et se révèle très difficile à martyriser par l’empereur païen. Il survit au fouet, au feu, aux flèches, avant de mourir décapité. Un dernier miracle parvient enfin à convertir l’empereur. C’est cette résistance à tous les supplices qui est la source de la superstition qui s’est attachée à Saint-Christophe.

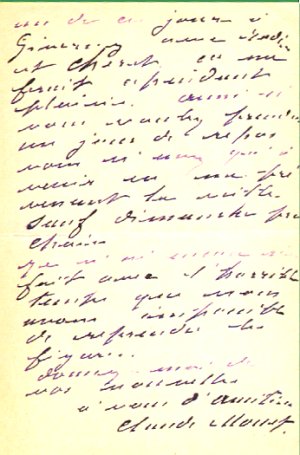

Autographes

Dans la maison de Claude Monet à Giverny, on peut voir les deux bureaux dont il se servait pour rédiger et ranger sa volumineuse correspondance. L’un se trouve dans son premier atelier, l’autre, une magnifique pièce en marqueterie du 18ème siècle, dans sa chambre à coucher.

Dans la maison de Claude Monet à Giverny, on peut voir les deux bureaux dont il se servait pour rédiger et ranger sa volumineuse correspondance. L’un se trouve dans son premier atelier, l’autre, une magnifique pièce en marqueterie du 18ème siècle, dans sa chambre à coucher.

Monet a écrit des milliers de lettres et il en a reçu autant. Toutes ces correspondances sont très convoitées par les collectionneurs.

C’est très émouvant de tenir une lettre ancienne dans ses mains, qu’elle provienne d’un personnage célèbre ou pas. En même temps que le mouvement de la pensée, on suit celui de la main. On voit l’encre devenir plus pâle puis soudain foncée, on devine le geste pour retremper la plume dans l’encrier. Comme une photo, la lettre manuscrite saisit un instant de vie. Comme elle, on peut la scruter pour essayer d’y retrouver quelque chose du passé. Il y a mille raisons d’écrire une lettre, mais quelle que soit cette raison, écrire est un acte social.

Pourtant, en feuilletant le catalogue de vente d’une boutique parisienne spécialisée dans les lettres et documents autographes, c’est à dire comportant au moins quelques mots ou une signature de la main de l’auteur, on a un peu l’impression de se promener au Père-Lachaise. Toutes les gloires passées s’y côtoient. Ce n’est pas la taille des monuments qui marque leur célébrité, mais leur cote.

Trois groupes se détachent qui semblent avoir davantage la faveur des collectionneurs. Les plus recherchés sont les manuscrits de compositeurs. Sur près de 400 entrées que compte le catalogue, Rossini l’emporte, et de très loin, avec une petite partition d’une page qui se négocie à plus de 5000 euros. Puis viennent les peintres. Le plus cher, est-ce une surprise ? c’est Monet : 2750 euros pour une lettre de deux pages à Geffroy, son ami critique d’art. Renoir le talonne de près, ainsi que Pissarro, tous deux à 2500 euros. Enfin, troisième axe de collection, les têtes couronnées semblent jouir d’un prestige important, mais inégal.

Pour en revenir à Monet, que dire de ses lettres ? Qu’il avait une écriture difficile à déchiffrer, ce qui n’a fait qu’empirer avec la cataracte. Clemenceau avoue un jour n’avoir pas réussi à lire sa missive, « par excès de calligraphie », dit-il sur son ton badin habituel.

Pour le contenu, Monet écrivait avec simplicité, sans fioriture, dans un style sans doute proche de son style oral. Mais il savait pourtant décrire avec précision ses enchantements, ses hésitations et ses tourments. Aujourd’hui, c’est grâce à ses lettres envoyées presque chaque jour à ses nombreux correspondants que nous connaissons le détail de la genèse de ses toiles et de sa vie quotidienne. Elles sont les documents authentiques qui forment le socle de l’analyse de son oeuvre.

Les fables de Florian

Quand on dit fable, on pense La Fontaine. Mais s’il est le plus connu des fabulistes de langue française, il n’est pas le seul. Jean-Pierre Clarisse de Florian, ou Florian pour faire court, a su lui aussi se servir d’animaux ou de types humains pour dégager des morales. Certains de ses vers sont passés dans le langage courant sous forme d’expressions ou de proverbes. « Eclairer sa lanterne » vient du Singe qui montre la lanterne magique, le Grillon a laissé « pour vivre heureux vivons cachés », Le vacher et le garde-chasse se termine par la morale connue, « Chacun son métier, Les vaches seront bien gardées ».

Quand on dit fable, on pense La Fontaine. Mais s’il est le plus connu des fabulistes de langue française, il n’est pas le seul. Jean-Pierre Clarisse de Florian, ou Florian pour faire court, a su lui aussi se servir d’animaux ou de types humains pour dégager des morales. Certains de ses vers sont passés dans le langage courant sous forme d’expressions ou de proverbes. « Eclairer sa lanterne » vient du Singe qui montre la lanterne magique, le Grillon a laissé « pour vivre heureux vivons cachés », Le vacher et le garde-chasse se termine par la morale connue, « Chacun son métier, Les vaches seront bien gardées ».

Florian a beaucoup fréquenté Vernon. Il était le secrétaire particulier du duc de Penthièvre, le seigneur de Vernon, qui l’aimait beaucoup.

Je dédie respectueusement cette fable à mes clients d’aujourd’hui, tous deux âgés et handicapés, et qui, en s’épaulant l’un l’autre, ont encore la vigueur de partir à la découverte de la planète.

Laveugle et le paralytique

Aidons-nous mutuellement,

La charge des malheurs en sera plus légère ;

Le bien que l’on fait à son frère

Pour le mal que l’on souffre est un soulagement.

Confucius l’a dit ; suivons tous sa doctrine :

Pour la persuader aux peuples de la Chine,

Il leur contait le trait suivant.

Dans une ville de l’Asie,

Il existait deux malheureux,

L’un perclus, l’autre aveugle, et pauvres tous les deux.

Ils demandaient au ciel de terminer leur vie ;

Mais leurs cris étaient superflus,

Ils ne pouvaient mourir. Notre paralytique,

Couché sur un grabat dans la place publique,

Souffrait sans être plaint ; il en souffrait bien plus.

L’aveugle, à qui tout pouvait nuire,

Était sans guide, sans soutien,

Sans avoir même un pauvre chien

Pour l’aimer et pour le conduire.

Un certain jour il arriva

Que l’aveugle, à tâtons, au détour d’une rue,

Près du malade se trouva ;

Il entendit ses cris ; son âme en fut émue.

Il n’est tels que les malheureux

Pour se plaindre les uns les autres.

J’ai mes maux, lui dit-il, et vous avez les vôtres,

Unissons-les, mon frère ; ils seront moins affreux.

Hélas ! dit le perclus, vous ignorez, mon frère,

Que je ne puis faire un seul pas :

Vous-même vous n’y voyez pas :

A quoi nous servirait d’unir notre misère ?

A quoi ? répond l’aveugle ; écoutez : à nous deux

Nous possédons le bien à chacun nécessaire ;

J’ai des jambes et vous des yeux :

Moi, je vais vous porter ; vous, vous serez mon guide,

Vos yeux dirigeront mes pas mal assurés :

Mes jambes, à leur tour, iront où vous voudrez.

Ainsi, sans que jamais notre amitié décide

Qui de nous deux remplit le plus utile emploi,

Je marcherai pour vous, vous y verrez pour moi.

Précautions oratoires

En 1908, Claude Monet fait, en compagnie de sa femme Alice, un séjour à Venise d’où il rapporte plus de trente toiles, pour la plupart inachevées. L’état de santé de son épouse, sa mort en 1911, le chagrin qu’il en éprouve l’empêchent longtemps de finir les tableaux. Ce n’est qu’en 1912 qu’il expose enfin ses Venise à Paris.

En 1908, Claude Monet fait, en compagnie de sa femme Alice, un séjour à Venise d’où il rapporte plus de trente toiles, pour la plupart inachevées. L’état de santé de son épouse, sa mort en 1911, le chagrin qu’il en éprouve l’empêchent longtemps de finir les tableaux. Ce n’est qu’en 1912 qu’il expose enfin ses Venise à Paris.

Monet a alors 71 ans. Il est en pleine gloire depuis plus de vingt ans.

Si, à ses débuts, il était de bon ton de railler sa peinture, en 1912 c’est devenu un sacrilège. D’avance, la critique et le public lui sont acquis. Dès l’ouverture de l’exposition, c’est l’enthousiasme : « succès triomphal », résume Le Figaro. Les commentaires rivalisent dans la louange, exprimée dans le style fleuri du début du siècle.

Difficile, dans le flot des éloges qui jaillissent de toutes parts, d’oser un avis moins absolu. Louis Vauxcelles, le célèbre critique du Ruy Blas qui a inventé les mots « fauvisme » et « cubisme », s’y risque pourtant. La quantité de précautions oratoires dont il s’entoure est tout à fait frappante. Elle laisse entrevoir, mieux que les cris d’admiration peut-être, l’icône que Claude Monet est devenu.

On se pressera à la galerie Bernheim et l’enthousiasme ne quittera pas, quinze jours durant, le diapason le plus haut. Toutefois, quelques personnes (de celles qui peut-être aiment et admirent le plus profondément le grand homme à qui nous devons tant de joie, le successeur de Claude Lorrain, celui qui dessilla les yeux de Manet et qui fut l’éducateur technique de tous les peintres d’aujourd’hui) ne ressentiront pas devant ces « Venise », le coup au coeur qu’on éprouve en voyant la « Cabane des douaniers à Varangeville », les « Débâcle », ou les « Rochers de Belle Isle ». Loin de moi la pensée de critiquer un des coloristes dont notre pays s’enorgueillit ; mais il est loisible, je pense, de préférer tel ou tel moment de sa glorieuse évolution. Je sens bien l’effort admirable que Claude Monet a tenté pour se renouveler, et je sais qu’il est et demeurera le maître de la lumière.

Mais, tout de même, je songe à l’architecture des palais vénitiens de Canaletto.

(Cité par Philippe Piguet in Monet et Venise)

On sent bien surtout l’effort lamentable que fait Vauxcelle pour essayer de parer d’avance les réactions indignées que va lui valoir sa prise de position à contre-courant. Pour éviter le crime de lèse-majesté, il multiplie les protestations d’admiration, les comparaisons flatteuses, il minimise la portée de ses réticences. Un vrai cours de diplomatie.

Dame-jeanne

Les objets animent les jardins. Qu’un élément inerte puisse donner de la vie à un milieu où tout pousse, bruisse et bouge au moindre souffle de vent n’est pas aussi paradoxal que cela en a l’air. Les objets issus de la main de l’homme nous renvoient à notre propre existence. Introduits dans un milieu naturel, ils deviennent l’âme de ce lieu.

Les objets animent les jardins. Qu’un élément inerte puisse donner de la vie à un milieu où tout pousse, bruisse et bouge au moindre souffle de vent n’est pas aussi paradoxal que cela en a l’air. Les objets issus de la main de l’homme nous renvoient à notre propre existence. Introduits dans un milieu naturel, ils deviennent l’âme de ce lieu.

Les parcs des châteaux avaient des statues sur des piédestaux. Dans les jardins ruraux qu’on crée aujourd’hui autour d’anciennes exploitations agricoles, ce sont les objets chinés qui jouent ce rôle.

En guise d’exemple, voici ce qu’Eliane, jardinière et peintre, a eu l’idée de faire avec des dames-jeannes. Sur les côtés de l’ancienne cour recouverte de gravillons, elle fait pousser des lavandes et des santolines taillées en boules. Les dames-jeannes leurs répondent, mêmes formes, mêmes couleurs. Leurs gros ventres rebondis reflètent les nuages et le bleu du ciel normand.

Les dames-jeannes sont de belles bouteilles en verre soufflé d’une contenance d’environ dix litres. Elles servaient autrefois à transporter le vin, on les recouvrait d’osier pour les protéger des chocs.

Leur nom vient de la reine de Naples Jeanne, réfugiée en Provence en 1347. L’histoire raconte que, contrainte par un orage de passer la nuit chez un maître verrier, la reine voulu visiter son atelier. En son honneur le verrier souffla une énorme bouteille. Plutôt que de la laisser baptiser « Reine Jeanne », la souveraine déchue demanda à ce que le flacon s’appelle plus simplement dame-jeanne.

Si vous aimez les beaux jardins, je vous suggère d’aller passer quelques jours chez Eliane. Elle propose de très jolies chambres d’hôtes à Fontaine sous Jouy, dans la vallée d’Eure, et vous fera les honneurs de son magnifique jardin de près d’un hectare, qui vous réserve beaucoup d’autres surprises.

Porphyre

Un des bonheurs du métier de guide est le temps que l’on passe à étudier, chaque visite nouvelle demandant beaucoup de préparation. Une source ne suffit pas, il faut les croiser, les empiler, les décanter, les laisser se répondre les unes aux autres jusqu’à s’approprier un sujet, avant de songer à le restituer. La remarque vaut aussi pour le blog.

Un des bonheurs du métier de guide est le temps que l’on passe à étudier, chaque visite nouvelle demandant beaucoup de préparation. Une source ne suffit pas, il faut les croiser, les empiler, les décanter, les laisser se répondre les unes aux autres jusqu’à s’approprier un sujet, avant de songer à le restituer. La remarque vaut aussi pour le blog.

C’est en me penchant sur une description du Grand Trianon que j’ai fait une découverte amusante.

Le caprice de Louis XIV, son palais « à faire des collations » est orné de « marbre rose du Languedoc et de porphyre ». Du porphyre ? De quelle couleur est-ce donc ? Un petit tour dans Google image… En même temps que la réponse (pourpre : on dirait bien que ce sont les grosses colonnes que voici qui sont en porphyre) j’ai eu la surprise de découvrir que le porphyre est aussi une algue au détour de cette délicieuse apologie de l’artichaut : allez-y, Hooly a l’art de la comparaison décalée, humoristique et tendre. Du coup j’en ai oublié le Grand Trianon….

Bignone

Bignone rime avec mignonne, et c’est justice : cette grimpante est une des plus jolies qui soient, doublée d’un caractère conciliant, ce qui ne gâte rien.

Bignone rime avec mignonne, et c’est justice : cette grimpante est une des plus jolies qui soient, doublée d’un caractère conciliant, ce qui ne gâte rien.

A Giverny, celle-ci pousse sur la clôture du jardin de Monet le long de la route, en plein soleil : la seule exigence de la belle est d’être bien exposée au sud. Moyennant quoi elle s’élance à l’assaut des supports au rythme d’un mètre par an au moins, et produit de pleins bouquets de trompettes aux teintes cuivrées jaune, orange ou rouge.

Groupées comme ici, on dirait d’anciens avertisseurs pour voitures automobiles, ou des gramophones en miniatures prêts à chanter ses mérites.

La renommée de ces joyeuses trompettes a eu le temps de se répandre depuis que cette native d’Amérique a traversé l’Atlantique sous Louis XIV. Son nom dérive de celui de Bignon, bibliothécaire du roi.

Tour Grise

Ce n’est pas l’effet du soleil couchant : à Verneuil sur Avre, la Tour Grise est bien de cette couleur brune un peu chamoisée. Elle tire son nom de la pierre qui la constitue, le grison. Cette pierre, un silex ferrugineux, a l’étrange particularité d’être grise quand on l’extrait du sol mais de devenir brun rouille en s’oxydant au contact de l’air. La Tour Grise devait l’être lors de sa construction, avant de brunir au fil des ans.

Ce n’est pas l’effet du soleil couchant : à Verneuil sur Avre, la Tour Grise est bien de cette couleur brune un peu chamoisée. Elle tire son nom de la pierre qui la constitue, le grison. Cette pierre, un silex ferrugineux, a l’étrange particularité d’être grise quand on l’extrait du sol mais de devenir brun rouille en s’oxydant au contact de l’air. La Tour Grise devait l’être lors de sa construction, avant de brunir au fil des ans.

Les bizarreries de cette construction ne s’arrêtent pas là. Habituellement, les forteresses servent à protéger les villes d’un ennemi éventuel. Telle n’était pas la destination de cette tour : elle était chargée d’asseoir le pouvoir royal sur les habitants de Verneuil. C’est Philippe-Auguste qui l’a fait construire, lui qui a également fortifié Vernon (j’ai déjà parlé souvent de la Tour des Archives) et Rouen.

Le petit roi de France a envahi la Normandie après la chute de Château-Gaillard. Les Vernoliens lui ont fait mauvais accueil, ils se sont retrouvés avec une tour qui en imposait, comme une menace de finir au cachot.

Le Ru

Un petit cours d'eau traverse le jardin de Claude Monet à Giverny. Il s'appelle le Ru.

Un petit cours d'eau traverse le jardin de Claude Monet à Giverny. Il s'appelle le Ru.

C'est un des bras de l'Epte, la rivière qui constitue depuis 911 la limite entre la Normandie et l'Ile de France. Giverny se trouve pile sur la frontière, côté normand. Le village voisin, Limetz Villez, est francilien.

J'ai appris que le Ru n'était pas un bras naturel de l'Epte, c'est le bief d'un moulin, creusé par des moines au Moyen-Age. Monet s'en est servi pour son jardin d'eau.

Pourquoi le Ru ? Ce n'est pas très imaginatif comme nom. Un peu comme d'appeler son chat le Chat, ce qui est sûrement le nom le plus porté statistiquement par les matous.

Des rus, il y en a beaucoup dans la région, le plus souvent complétés par un nom, comme le ru de Vienne à Vétheuil. On pourrait dire alors, le ru de Giverny, ou le ru de Monet ?

Jusqu'au 16ème siècle, le mot ru était employé dans la langue littéraire. Il a perdu de son lustre pour ne survivre que dans la langue ru…rale. Le sens exact de ru fait d'ailleurs débat. Le dictionnaire affirme qu'il s'agit d'un "petit ruisseau", mais des linguistes suggèrent que c'est plutôt le mot ruisseau qui serait un diminutif de ru. Je laisse à votre sagacité le soin de trancher si vous le souhaitez.

Rue moyenâgeuse

Beaucoup de maisons de Vernon datent du milieu du 15ème siècle. Mais il en existe d’encore plus vieilles. Rue Potard, elles remontent, pense-t-on, au 12ème ou 13ème siècle. Elles seraient plus ou moins contemporaines de la Tour des Archives, donjon du château de Vernon. Certaines d’entres elles sont adossées au mur d’enceinte de la forteresse.

Beaucoup de maisons de Vernon datent du milieu du 15ème siècle. Mais il en existe d’encore plus vieilles. Rue Potard, elles remontent, pense-t-on, au 12ème ou 13ème siècle. Elles seraient plus ou moins contemporaines de la Tour des Archives, donjon du château de Vernon. Certaines d’entres elles sont adossées au mur d’enceinte de la forteresse.

A deux pas des quartiers reconstruits, les doyennes de la ville continuent à se faire leur brin de causette. Que se disent-elles ? L’une d’elles se souvient que le nom de la rue vient de la famille Potart, de riches propriétaires du 15ème siècle qui y possédaient une maison.

Le soleil ne vient pas souvent dorer les façades dans cette voie assez étroite. Mais cela n’a pas l’air de déranger les roses trémières qui jaillissent du trottoir. Au dessus de leurs têtes on peut noter tous les ajouts récents faits aux façades du Moyen-Age : persiennes, fenêtres, fleurs, grilles, électricité, téléphone…

Toutes ces transformations réalisées avec soin n’ont rien entamé du charme des maisons, au contraire. La rue elle-même est amusante, avec son profil bossu et ses petits escaliers de pierre qui mordent sur les trottoirs.

Les bancs de l’école

Hier soir je me suis assise dans une salle de classe d’école primaire, sans doute pour une des dernières fois de ma vie.

Hier soir je me suis assise dans une salle de classe d’école primaire, sans doute pour une des dernières fois de ma vie.

C’est toujours un peu drôle de se retrouver là, dans un cadre qui est celui de son enfant quand on n’est pas avec lui, et qui résonne de réminiscences lointaines.

Toutes les classes se ressemblent un peu, avec leurs illustrations et leurs pense-bêtes affichés aux murs. J’ai contemplé longuement le portrait de François Premier, les lettres majuscules en belles anglaises qui couraient tout le long d’un mur, les affiches de la flore de montagne, traces d’un voyage scolaire il y a deux ans… J’ai fixé avec étonnement une consigne en anglais, Look — me! jusqu’à m’apercevoir que la règle de géométrie accrochée un peu plus haut masquait le at, faisant sonner la locution à la française : regarde-moi !

Les circulaires ministérielles font obligation aux enseignants de rencontrer les parents en début d’année. C’est une sage décision. Cela m’a donné l’occasion d’apprendre que cette année l’accent sera mis sur le calcul mental, la lecture, la grammaire et l’orthographe. Cela paraît aller de soi ? Que non ! Jusqu’en juin il fallait se livrer à « l’observation réfléchie de la langue ».

Quel que soit le bout par lequel nos ministres de l’Education Nationale prennent les choses, rien n’est moins évident que d’enseigner les règles du bien écrire. La mémoire photographique des mots s’acquiert au fil des lectures, mais l’appétit de fiction ou de connaissance trouve aujourd’hui d’autres sources pour se nourrir. Et les liens que tissent les mots entre eux imposent une gymnastique de l’esprit pour laquelle on montre plus ou moins de souplesse.

Il m’arrive de relire de vieux billets. Chaque fois, j’y trouve ce qu’en journalisme on appelle pudiquement des coquilles. Des erreurs embusquées aux premières lectures apparaissent soudain au grand jour. L’oeil est moins performant quand il sait d’avance ce qu’il va lire.

Si d’aventure vous tombiez nez à nez avec l’une des ces malfaçons, ce serait bien aimable à vous de m’en tenir informée, n’est-ce pas ? que je fasse le ménage. Promis, ça restera entre nous.

Lignes aériennes

Le Vieux Moulin s’est assoupi sur son perchoir, les yeux mi-clos, à l’heure des poules.

Le Vieux Moulin s’est assoupi sur son perchoir, les yeux mi-clos, à l’heure des poules.

Pendant que le soir tombe sur Vernon, des gens voyagent à travers le ciel. Ils sont passés déjà, partis vers des ailleurs, conduits par des bataillons de pilotes qui labourent des sillons roses dans le bleu tendre.

Au pied du pont, la Seine coule paisiblement, entraînant des masses mouvantes vers la mer. Sous son toit biscornu, le Vieux Moulin venu du Moyen-Âge poursuit son voyage immobile à travers le temps.

Que sont mes amis devenus ?

A Vernon, la Tour des Archives a l’air aimable des vieilles pierres, depuis qu’elle ne sert plus qu’à décorer le jardin des Arts. On en oublierait qu’elle fut autrefois le donjon d’une place forte. On y accédait par le premier étage grâce à un pont qui donnait sur les remparts. La salle basse servait de cachot.

A Vernon, la Tour des Archives a l’air aimable des vieilles pierres, depuis qu’elle ne sert plus qu’à décorer le jardin des Arts. On en oublierait qu’elle fut autrefois le donjon d’une place forte. On y accédait par le premier étage grâce à un pont qui donnait sur les remparts. La salle basse servait de cachot.

C’est dans cet endroit sinistre que moisit au 13ème siècle un certain Rutebeuf, poète de son état.

J’ai appris lors d’une promenade littéraire proposée dans le cadre des Journées du Patrimoine comment Rutebeuf s’est retrouvé là : il s’était livré semble-t-il à des libations excessives pendant un séjour du roi dans sa bonne ville de Vernon. Malheureusement sa rétention en « cellule de dégrisement » s’est prolongée plus que de raison, aucun de ses amis n’étant venu demander sa grâce. Cette triste situation a inspiré à Rutebeuf un des poèmes les plus poignants qui soit sur les désillusions de l’amitié :

Que sont mes amis devenus

Que j’avais de si près tenus

Et tant aimés

Ils ont été trop clairsemés

Je crois le vent les a ôtés

L’amour est morte

Ce sont amis que vent emporte

Et il ventait devant ma porte

Les emporta

La Roche-Guyon

Dans la lumière de fin de saison, une des petites rues de la Roche-Guyon où le temps semble s’écouler à un rythme oublié.

Dans la lumière de fin de saison, une des petites rues de la Roche-Guyon où le temps semble s’écouler à un rythme oublié.

Par celle-ci on accède à l’église. D’autres plus étroites s’ouvrent entre les hauts murs des maisons et ceux des jardins aux portes dérobées.

Partout des pavés, des fenêtres fleuries de géraniums, des chats qui se prélassent dans le ron-ron des péniches qui passent. Une jolie douceur pour fêter le début de l’automne dimanche prochain.

Maison à vendre

La maison de Monet cherche un acquéreur. Je suis passée devant aujourd’hui, il y avait un gros panneau A VENDRE accroché au volet du premier étage, avec l’adresse d’une agence de Mantes-la-Jolie.

La maison de Monet cherche un acquéreur. Je suis passée devant aujourd’hui, il y avait un gros panneau A VENDRE accroché au volet du premier étage, avec l’adresse d’une agence de Mantes-la-Jolie.

C’est un peu exagéré de parler de la maison de Monet, c’est vrai. Elle ne lui a jamais appartenu. Il en a été locataire pendant trois ans, de 1878 à 1881, avant de déménager pour Poissy puis Giverny.

Il habitait alors Vétheuil. La maison se trouve à la sortie du bourg en direction de la Roche-Guyon. Elle s’élève au ras de la chaussée dont elle n’est séparée que par un étroit trottoir.

La propriété comprenait alors un jardin de l’autre côté de la route (tiens tiens, déjà !) qui a disparu depuis, une maison récente y a été bâtie.

Voilà des lustres que la demeure de Monet n’est plus habitée. Je l’ai toujours vue avec les volets fermés. C’est sûrement ce qui peut lui arriver de mieux, d’être enfin mise en vente.

Dans l’état où elle a l’air de se trouver, à en juger de l’extérieur, il se peut qu’elle ne soit pas très chère. Que va-t-elle devenir ? Qui se laissera séduire par son potentiel, son histoire ? Est-ce que ce seront des particuliers qui en feront leur sweet home ? Une collectivité locale qui y ouvrira un musée ? Une école de peinture qui s’y installera ?

Tout est possible… On est là en plein milieu des motifs de Monet. Trois pas dans la rue, et le paysage qu’il a peint des dizaines de fois se révèle, la route de la Roche-Guyon, le village de Lavacourt de l’autre côté de la Seine, et surtout l’église de Vétheuil, tant aimée du peintre. Un endroit fabuleux, chargé de douloureux souvenirs.

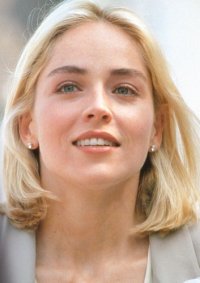

Sharon Stone et l’Empereur du Japon

Qu’ont en commun ces deux célébrités ? D’être venues ce début de semaine visiter les jardins de Monet à Giverny.

Qu’ont en commun ces deux célébrités ? D’être venues ce début de semaine visiter les jardins de Monet à Giverny.

La belle Américaine était là hier, entourée de six gardes du corps. Pas de lunettes, puis lunettes noires, quoi qu’on fasse difficile de passer inaperçue quand on est aussi connue. Mais sa venue qui était restée secrète n’a pas suscité d’attroupement, et l’actrice a échappé aux journalistes.

Aujourd’hui, moins glamour, mais plus vénérable et tout aussi vulnérable, sa majesté l’Empereur du Japon a arpenté les allées du jardin. Akihito, pour l’appeler par son prénom (une mode européenne que les Japonais réprouvent) a 73 ans et un cancer depuis cinq ans déjà. C’est sans doute ce douloureux état de santé qui le fait cheminer un peu penché, à tous petits pas.

Il était entouré d’un groupe de personnes, des dames habillées haute couture, des messieurs très respectueux. Tout ce monde avait l’air, comment dire ? Tendu ? Ennuyé ? Stressé ? Dans ses petits souliers ?

C’est la spécificité des sites incontournables comme Giverny d’attirer aussi bien les stars de toute la planète que le public le plus large. Je me demande ce que Monet penserait de ces visites sous haute surveillance, lui qui a connu la gloire mais détestait les honneurs, et aimait se retirer seul au bord de son étang. Dans sa retraite de Giverny, il a eu l’occasion de goûter aux inconvénients d’être célèbre : les jeunes peintres de la colonie rêvaient de le rencontrer. On chuchotait quand il passait dans la rue. Mais cela n’a jamais été au point de nécessiter la présence de gardes du corps. On peut être un immense artiste, on n’égalera jamais la popularité d’une actrice de cinéma. Mais c’est peut-être une gloire plus durable.

Visite guidée au cimetière

Les cimetières ressemblent aux villes des vivants. Les caveaux s’y alignent le long des rues dans un ordre parfait. On s’y promène, on lit sur les pierres tombales des noms familiers ou inconnus. Le plus souvent, on n’en saura pas beaucoup plus sur les personnes qui sont enterrées là ; les riches caveaux de famille, les humbles croix de métal ou de bois gardent tout leur mystère.

Les cimetières ressemblent aux villes des vivants. Les caveaux s’y alignent le long des rues dans un ordre parfait. On s’y promène, on lit sur les pierres tombales des noms familiers ou inconnus. Le plus souvent, on n’en saura pas beaucoup plus sur les personnes qui sont enterrées là ; les riches caveaux de famille, les humbles croix de métal ou de bois gardent tout leur mystère.

Un coin du voile s’est levé dimanche à Vernon, à l’occasion des journées du Patrimoine une visite guidée du cimetière était proposée.

Elle était conduite par l’un des conférenciers que je préfère, qui allie empathie, modestie et érudition. Pas à pas, il a fait revivre tous ces gens disparus.

Quelquefois, les caveaux ont eux-mêmes une histoire. Celui-ci, à la porte de bronze très lourde et opaque, a servi pendant la guerre à cacher des parachutistes anglais ou canadiens pendant la journée. Ils ressortaient à la nuit pour accomplir leur mission. La gardienne du cimetière, courageuse résistante, est inhumée un peu plus loin.

La grand messe du sport

Impossible de bloguer tranquillement pendant le match d’hier soir. L’équipe de France a offert un tel festival d’essais au public toulousain face à la Namibie que j’ai fini par me laisser convaincre de regarder moi aussi, malgré mon ignorance en matière de rugby.

Impossible de bloguer tranquillement pendant le match d’hier soir. L’équipe de France a offert un tel festival d’essais au public toulousain face à la Namibie que j’ai fini par me laisser convaincre de regarder moi aussi, malgré mon ignorance en matière de rugby.

Ne rien comprendre aux règles d’un sport incite à un regard différent, qui se porte sur les apparences plutôt que sur la qualité de jeu. Une sorte de regard oblique, comme un essai transformé.

De Chabal, j’avais entendu des descriptions aussi admiratives que peu flatteuses. J’ai été frappée par son visage d’apôtre. Plus exactement, il m’a fait penser au Saint-Christophe de Verneuil. Porter le ballon pendant la Coupe du Monde, n’est-ce pas un peu porter tout le poids du monde ? Chabal a l’air d’être descendu de quelque pilier de cathédrale pour s’animer soudainement sur une pelouse, avec une énergie surhumaine.

De Chabal, j’avais entendu des descriptions aussi admiratives que peu flatteuses. J’ai été frappée par son visage d’apôtre. Plus exactement, il m’a fait penser au Saint-Christophe de Verneuil. Porter le ballon pendant la Coupe du Monde, n’est-ce pas un peu porter tout le poids du monde ? Chabal a l’air d’être descendu de quelque pilier de cathédrale pour s’animer soudainement sur une pelouse, avec une énergie surhumaine.

L’énergie, c’est cela qui m’a impressionnée aussi ; je ne sais pas si, comme on le dit, les rugbymen sont des gentlemen. En tout cas ils jettent dans la lutte toutes leurs forces et tous leurs muscles, ce qui n’est pas peu dire. Il y avait quelque chose de la corrida dans leurs charges déterminées.

On dirait que cette énergie est communicative, qu’il en passe dans le public. Bien sûr il y a l’enjeu du jeu, mais tout aussi sûrement l’effet du rassemblement de dizaines de milliers de personnes autour d’un spectacle de joutes physiques. On doit ressortir galvanisé, j’imagine.

Et dans cette grand messe du sport, on chante. Le stadium résonnait des cuivres des bandas, de la Marseillaise entonnée par des cohortes de supporters, toute une foule qui se levait en houle pour de puissantes olas.

Ce sont les prières ferventes de notre temps, ce désir de victoire porté par toute une nation.

Les goûts et les couleurs

Quelle est votre couleur préférée ? Je doute que vous me répondiez le jaune, ou même l’orange. C’est pourtant une couleur lumineuse, chaleureuse, comme celle de ces belles roses d’Inde dans les jardins de Claude Monet.

Quelle est votre couleur préférée ? Je doute que vous me répondiez le jaune, ou même l’orange. C’est pourtant une couleur lumineuse, chaleureuse, comme celle de ces belles roses d’Inde dans les jardins de Claude Monet.

Alors que la Chine ou l’Inde le placent en tête de leurs préférences, le jaune est mal aimé chez nous. Notre civilisation occidentale préfère le bleu, symbole de paix, neutre et consensuel.

Michel Pastoureau a consacré en 2000 une étude passionnante à la couleur bleue, qui a détrôné le rouge au Moyen-Age, grâce à la montée en puissance du culte marial (le bleu était la couleur associée à la Vierge Marie). Il y montre à quel point nos goûts pour les couleurs sont dictés par l’époque à laquelle nous vivons.

Nous croyons nous déterminer en toute liberté, en fonction de quelque chose que nous pensons subjectif et individuel, alors que sans le savoir nous sommes totalement sous influence.

Quelle indépendance d’esprit il faut pour se détacher de cette symbolique sous-jacente et considérer les couleurs pour ce qu’elles sont, comme le faisait Monet dans son travail de décorateur !

Je pensais à cette histoire de rejet du jaune en entendant une fois de plus une visiteuse me dire dans la salle à manger de Monet, où les murs et les meubles sont entièrement peints de deux tons de jaune de chrome : « C’est beau, ce jaune, mais je n’en voudrais pas chez moi. C’est trop jaune pour moi. »

Les chevaux domptés

Cette année les journées du Patrimoine sont consacrées aux métiers liés à la conservation des oeuvres et monuments. A Vernon, une paire d’importants bronzes est en cours de restauration, le public était invité aujourd’hui à s’entretenir avec le restaurateur.

Cette année les journées du Patrimoine sont consacrées aux métiers liés à la conservation des oeuvres et monuments. A Vernon, une paire d’importants bronzes est en cours de restauration, le public était invité aujourd’hui à s’entretenir avec le restaurateur.

Ce spécialiste est chargé de retirer toutes les parties pulvérulentes à la surface du bronze, sans en enlever la patine. Il procède à un sablage en douceur qui retire la corrosion et les poussières mais laisse à la pièce la couleur vert de gris que lui a donnée le temps. Les deux pièces sont âgées d’une centaine d’année.

Les chevaux domptés de Frederick MacMonnies, le grand sculpteur de la colonie américaine de Giverny, ornent la cour d’honneur du musée de Vernon depuis près de trente ans. Ils étaient l’une des pièces majeures de l’exposition inaugurale de la Fondation Monet, en septembre 1980. Le grand atelier accueillait cette année-là une sélection d’oeuvres d’artistes de la colonie.

Il faut lire l’oeuvre de MacMonnies comme une allégorie, la victoire de l’esprit sur l’animal. Le cavalier est d’une échelle inférieure à celle des chevaux, ce qui les fait paraître géants. Les montures dégagent beaucoup de fougue et de force, l’homme parvient néanmoins à les dompter.

En regardant attentivement, j’ai toutefois noté une petite incongruité dans le chef-d’oeuvre de MacMonnies. Les sabots des chevaux sont ferrés. Pour celui que le cavalier chevauche, passe encore, mais celui qui se cabre, on se demande comment le maréchal ferrant a bien pu faire son office…

Ovalie

Les horloges ne tournent plus tout à fait rond ces jours-ci. Les aiguilles fonctionnent en ellipse, à des vitesses différentes selon que c’est bientôt l’heure du match, le match, ou la troisième mi-temps.

Les horloges ne tournent plus tout à fait rond ces jours-ci. Les aiguilles fonctionnent en ellipse, à des vitesses différentes selon que c’est bientôt l’heure du match, le match, ou la troisième mi-temps.

Ne comptez pas sur moi pour vous parler rugby, mais il est assez curieux de penser que Monet a consacré dix ans de sa vie à une oeuvre ovale.

Il semble que le projet des Grandes Décorations, qui se trouvent depuis 1927 au musée de l’Orangerie à Paris, ait été un ovale dès le début. Pour que la toile englobe le spectateur et lui donne l’illusion d’un tout sans fin, il faut qu’elle soit incurvée, qu’elle vienne s’incrire dans la vision périphérique. Un cercle aurait aussi bien fait l’affaire, de ce point de vue, mais Monet trouve que ça fait vraiment trop « cirque ».

L’idée de départ était de bâtir un pavillon spécialement pour les Grandes Décorations dans le jardin de l’hôtel Biron à Paris, devenu musée Rodin après la guerre de 14-18.

D’après l’éminent architecte chargé des plans, Louis Bonnier, il est beaucoup plus difficile – et donc coûteux – de bâtir ovale que rond, et rond que rectangulaire. « Dépenses formidables à prévoir pour le pavillon », estime-t-il dès les premières mesures des toiles. Après bien des tergiversations, le projet avorte en raison de son prix, ou peut-être de sa modernité.

On se rabat sur un bâtiment déjà existant, l’Orangerie des Tuileries, place de la Concorde, dont il « suffit » d’aménager une partie.

La valse hésitation se poursuit pendant des années, de novembre 1918, date à laquelle Monet décide de donner des panneaux à l’Etat pour fêter la victoire, jusqu’à leur installation définitive neuf ans plus tard.

Au final, d’une salle on est passé à deux. Le chef-d’oeuvre qui a coûté dix ans d’efforts à Monet occupe deux vastes pièces ovales, sur les cimaises desquelles se déploie l’univers enchanté des Nymphéas.

Helianthus

Cela vous est-il déjà arrivé de vous sentir tout petit devant des fleurs ? L’helianthus est de celles qui vous regardent de haut, comme pour mieux se détacher sur le bleu du ciel.

Cela vous est-il déjà arrivé de vous sentir tout petit devant des fleurs ? L’helianthus est de celles qui vous regardent de haut, comme pour mieux se détacher sur le bleu du ciel.

Il fait partie de la famille du tournesol, une famille où tout le monde est grand et jaune. Semé en pleine terre après les gelées, il pousse à toute vitesse pour éclater de couleur en septembre. Il est splendide dans le plein soleil de ces jours-ci comme dans la brume du petit matin.

C’est le moment de venir à Giverny ! Le jardin de Monet est somptueux. La lumière tamisée du matin met en valeur la maison et les avalanches de fleurs répandues partout.

Au bassin, les reflets sont à couper le souffle, et vous verrez les nymphéas s’ouvrir au soleil de l’après-midi.

Style Louis XV

Ce bel hôtel particulier de Verneuil sur Avre, dans le sud de l’Eure, décline les caractéristiques du style Louis XV. Les plus évidentes : des fenêtres hautes et cintrées, des balcons tout en courbes savantes, un toit à la Mansart orné de lucarnes (ici des oeil de boeuf).

Ce bel hôtel particulier de Verneuil sur Avre, dans le sud de l’Eure, décline les caractéristiques du style Louis XV. Les plus évidentes : des fenêtres hautes et cintrées, des balcons tout en courbes savantes, un toit à la Mansart orné de lucarnes (ici des oeil de boeuf).

En regardant attentivement, on note aussi les bandeaux de séparation d’étages et la corniche moulurée, ainsi que les refends façon Louis XIV, encore très présents à l’époque suivante, qui rythment la façade de chaque côté de la porte.

Invisible sur la photo, le heurtoir très travaillé de la porte cochère était déjà une indication. On aurait pu s’attendre aussi à un décor un peu plus fourni en mascarons et autres blasons aux clés des fenêtres. Cet hôtel du milieu du 18ème siècle reste d’une certaine sobriété.

Perron

C’est tout un art de rendre un perron accueillant. La maison y révèle son âme, se montre invitante ou au contraire hostile.

C’est tout un art de rendre un perron accueillant. La maison y révèle son âme, se montre invitante ou au contraire hostile.

Voici la petite porte d’entrée qui était réservée à Monet dans sa maison de Giverny, par où il faisait entrer les visiteurs venus voir ses dernières toiles.

On y accède par un bref escalier. D’en bas, les yeux donnent sur ce gros pot chinois débordant de fleurs.

Monet ne craignait pas le heurt des couleurs franches, le bleu du pot, le rouge des géraniums sur le vert omniprésent des boiseries, qui donne une unité de ton.

Tout un jeu de lignes droites structurent l’espace. Ces droites sont heureusement adoucies par le flou de la potée et la courbe si gracieuse du voilage, qui semble faire la révérence.

L’étang à Montgeron

24 septembre 2007 / 4 commentaires sur L’étang à Montgeron

L’étang à Montgeron, Claude Monet, 1876, huile sur toile 172 x 193 cm

Un coin d’étang, une trouée zigzaguante de lumière à travers la pénombre : Monet n’a que 36 ans quand il peint ce tableau de grandes dimensions commandé par son mécène Ernest Hoschedé.

La scène est prise à Montgeron, dans le parc du château de Rottembourg, propriété des Hoschedé. Le maître des lieux veut décorer le salon en rotonde avec de grandes toiles qui expriment le plaisir qu’il éprouve à séjourner dans son château. Vues des jardins, scènes de chasse, Monet a carte blanche.

Cette toile-ci est l’une des quatre les plus importantes sur lesquelles le peintre travaille pendant plusieurs mois, au cours d’un séjour prolongé au château à l’automne 1876. Il se décide par ailleurs pour les dindons qui animent les pelouses, un coin d’étang et des massifs fleuris, et une scène de sous-bois où il représente Ernest Hoschedé à l’affût, au second plan.

Si Ernest a le beau rôle dans La chasse, son épouse Alice se fait beaucoup plus discrète. La voyez-vous dans le coin du tableau en haut à droite ? Elle se fond dans l’ombre des arbres. Est-ce vraiment Alice, d’ailleurs ? Impossible d’en être sûr, ce n’est guère qu’une silhouette sans visage.

La femme debout a l’air de pêcher. La pêche et la chasse, Madame et Monsieur, ce serait assez logique. Sauf qu’ici il faut un examen attentif de la toile pour apercevoir le personnage. Le regard est happé par la coulée de lumière, la nappe liquide.

Ernest ne profitera pas des tableaux qu’il a commandés à Monet, qui ne décoreront jamais la pièce en rotonde pour laquelle ils ont été conçus. La faillite est imminente. Mais il est étonnant de voir dans le motif de cette grande décoration la préfiguration de l’étang aux Nymphéas de Giverny, et dans la rotonde du château celle des salles ovales de l’Orangerie.