Home » La colonie américaine de Giverny

Category Archives: La colonie américaine de Giverny

Suzanne au lapin

Suzanne et Theodore vont se marier l’année suivante, en 1892. Les voici au début de leur idylle, elle posant et lui la croquant au pastel avec infiniment de douceur et de tendresse. Suzanne Hoschedé tient un lapereau dans les mains. Pour le calmer, elle lui murmure des mots doux et lui envoie sans doute des baisers. Butler a dû faire vite pour saisir cette expression et pour représenter le lapereau, car la petite bête ne pouvait être tenue des heures dans les mains.

Le dessin est dédicacé à « Mon amie Mme Baudy ». Au-dessus, Butler a croqué un drôle de petit personnage portant un chapeau. Lui-même peut-être ? Malgré son mystère, ce très charmant pastel démontre les très bonnes relations qui existaient entre les jeunes Hoschedé et les peintres de la colonie de Giverny, d’une part, et ceux-ci et Angelina Baudy, d’autre part. Pourquoi Butler fait-il don de ce pastel à la patronne de l’hôtel Baudy ? Parce qu’elle était la propriétaire du lapin, et qu’elle l’a mis dans les mains de Suzanne ?

Le pont de bois

Guy Rose, Le Vieux Pont (The Old Bridge, France), 1910

Les vues de ponts ont été l’un des thèmes favoris des impressionnistes tout comme des photographes du début du XXe siècle. La hauteur de celui dépeint par Guy Rose, sa légère courbe, sa construction en bois permettent d’affirmer qu’il s’agit de celui de Manitaux, que l’on voit sur cette carte postale ancienne :

Je pense que Rose se trouvait de l’autre côté du pont, avec la colline à sa gauche. Il a l’air d’être en bateau au milieu du bras de Seine (grossi de quelques gouttes de l’Epte). Et que pensez-vous de la position de Frieseke, ci-dessous ? N’est-il pas un peu haut pour peindre assis dans un bateau, lui aussi ?

Novembre à Giverny

L’artiste californien Guy Rose a séjourné longuement à Giverny, où il possédait une maison, « la Pergola ». Il est ainsi l’un des rares membres de la colonie impressionniste du village à s’être attaché à représenter le paysage à l’arrière-saison. La lumière atténuée du mois de novembre lui a inspiré plusieurs tableaux :

Pour exécuter cette toile, Rose a emporté tout son matériel en haut de la colline qui surplombe Giverny à l’ouest, en direction de Vernon. Il se trouve au-dessus de Grande Île. On aperçoit sur la droite le pont de pierre qui enjambait la Seine. Rose a adopté le principe très impressionniste des arbres au premier plan. On retrouve dans ce tableau la sensation de vertige que donnent les vues de Monet prises du haut des falaises de la côte normande.

Le titre souligne l’importance donnée à l’instantanéité, à l’effet de lumière. Le soleil a disparu derrière l’horizon, laissant dans le ciel une clarté jaune qui se reflète encore dans la Seine sur la gauche du tableau. Les détails du paysage disparaissent dans une brume bleutée d’une grande douceur, contrastant avec la définition vigoureuse du premier plan.

Au bord de l’Epte, du côté de la gare de Giverny, ces deux barques figurent dans plusieurs tableaux de Rose. Matin de novembre présente une atmosphère ouatée qui décline les subtiles nuances de bleu et de vert.

Brumes de Novembre est légèrement plus lumineux, comme si le soleil voulait percer derrière les arbres. La toile est dans l’esprit de la série des Peupliers de Monet.

Et voici ces mêmes barques au format paysage, l’accent étant mis cette fois sur les reflets. Cette image de la barque emplie d’eau et qui ne flotte plus qu’à demi me paraît assez mélancolique, voire un peu lugubre. On la retrouve chez Pierre Maubert. Il faut croire qu’il était banal que les barques ne soient pas très étanches.

Le jardin des MacMonnies

S’il n’était pas pensable pour une femme d’aller peindre seule dans la campagne à la fin du XIXe siècle, rien ne l’empêchait de représenter son jardin. A Giverny, Mary et Frederick MacMonnies en avaient un somptueux, à un kilomètre environ de celui de Monet, en direction de Vernon. La statue de Pan au milieu du bassin tout rond permet de l’identifier.

C’est la même que celle qui figure sur la toile du musée de Vernon, peinte en hiver.

Et voici à nouveau ce coin de jardin sous un angle presque identique, en été. C’est un jardin de rêve, qui offre un magnifique belvédère sur la vallée. On aperçoit le début de la pergola de roses à droite. J’ai l’impression que le tableau d’hiver est antérieur aux deux autres car le banc de pierre le long du mur n’y figure pas. Rentrait-on vraiment un tel banc en hiver ?

Et voici un quatrième point de vue… Le plus étonnant, c’est la présence de ces grosses colonnes blanches, anachroniques le long de cet ancien monastère du 16e siècle tout en colombages. Je n’en ai pas la preuve, mais je ne serais pas étonnée que ce soit là un ajout fait par les MacMonnies pour avoir un « porche » à l’américaine. Petit détail adorable, la cuisinière de dînette de ses deux filles au premier plan. Les petites chaises ont bien l’air d’être destinées à des enfants elles aussi.

Dans la vigne

Emma Richardson Cherry, huile sur toile

Cette toile d’Emma Richardson Cherry est reproduite en noir et blanc par William Gerdts dans Giverny, une colonie impressionniste sous un titre erroné, Les Moissonneurs. L’auteur en donne les dimensions exactes, 38.4 x 49.5 cm, mais je ne l’ai pas trouvée au Denver Art Museum où il la localise. On lit la signature en bas à gauche, et peut-être « Normandie » en dessous. Une femme est en train de sarcler la vigne avec une houe. Un magnifique pommier en fleurs domine la composition, accompagné de deux plus petits : une amorce de verger.

C’est l’une des très rares évocations picturales de la culture de la vigne à Giverny au XIXe siècle. Les pieds étaient taillés courts. Les rangs de vigne plantés face au sud dans le coteau profitaient d’un ensoleillement maximum. Mais on voit que la vigne descendait jusqu’au niveau des maisons, et à en juger par la présence des peupliers à l’arrière-plan, cette ferme se trouve tout en bas, à côté de la route.

Le sarclage de la vigne consistait à déraciner les mauvaises herbes avec une houe ou une binette, pour éviter qu’elles ne fassent concurrence à la vigne. Ce travail était considéré comme une tâche « légère » qui pouvait être accomplie par une femme, de même que la taille ou la vendange.

Emma Richardson Cherry

Cette jolie aquarelle est l’oeuvre d’une des premières artistes américaines à avoir séjourné à Giverny, Emma Richardson Cherry. Elle est signée, titrée Normandie et datée 1888 en bas à droite. Une paysanne chargée de paniers remonte la rue de la Côte dans un paysage baigné de lumière. On aperçoit au fond la ferme de la Côte et la colline qui domine le village.

J’ai été frappée par la ressemblance de cette aquarelle avec les peintures très claires que l’Anglais Dawson-Watson a exécutées dans le village. Vérification faite, cela n’est pas très étonnant, regardez :

Cette toile, qui fait partie de la collection Terra, est déjà venue à Giverny. C’est exactement la même composition. Du coup, on peut douter de l’originalité de celle d’Emma. N’a-t-elle pas tout simplement copié celle de Dawson ? Emma était amie avec la future femme de Dawson, Mary Hoyt Sellars. Toutes deux sont arrivées à Giverny en 1888, selon le récit de Dawson, bientôt épris de Mary. A cette époque, Emma étudiait à l’académie Julian à Paris.

Il est aussi possible d’imaginer Emma faisant de l’aquarelle dans la rue aux côtés de Dawson, et je penche pour cette option, en observant les angles que forment les bâtiments. Emma a l’air d’être debout à droite de Dawson. Elle ajoute le pilier du portail de la maison de droite mais ignore la cheminée. le mur dans l’ombre est plus court que chez Dawson. Elle voit un toit de plus à la ferme de la Côte.

Emma est venue à Giverny parce qu’elle avait envie de peindre en plein air, occupation jugée inconvenante pour une jeune femme seule. Elle a saisi l’occasion de profiter de la compagnie de Dawson. Ce dernier a sans doute retravaillé son propre tableau, peut-être en atelier. Emma nous livre une impression spontanée d’un instant d’été. A voir les ombres, il n’est pas loin de midi.

Cinq ans plus tard, Emma Richardson Cherry donnait l’impulsion à la fondation du musée d’art de Denver au Colorado. Malheureusement, le musée ne présente aucune oeuvre d’elle.

Le Vieux Moulin par Butler

Theodore Butler (1861-1936), époux de Suzanne Hoschedé puis de sa soeur Marthe Hoschedé, belles-filles de Monet, a passé une grande partie de sa vie d’adulte et de peintre à Giverny. Il n’est donc pas étonnant de retrouver sous ses pinceaux des paysages familiers puisés dans les environs, notamment à Vernon.

Les Vernonnais diraient sans hésiter qu’il s’agit ici d’une vue du Vieux Moulin, emblème de la ville. Mais ce n’est pas le titre que Butler donne à son tableau, la maison n’est même pas mentionnée. C’est le pont en ruines qui intéresse l’artiste. En 1909, un beau pont de pierres inauguré en 1861 enjambe la Seine en d’amples arches, solides et puissantes.

L’année précédente, Butler l’a représenté de nuit, illuminé par les feux d’artifice.

A côté, les traces qui subsistent du pont du Moyen-Âge (12e siècle) n’en paraissent que plus pittoresques. La végétation a commencé à les coloniser.

Le point de vue adopté par Butler est vraiment intéressant. L’horizon est au milieu de la toile, le spectateur a l’illusion de lever les yeux vers le Vieux Moulin : le peintre se trouve au ras de l’eau. Je crois qu’il est en barque et qu’il a trouvé moyen de s’attacher au bas du pont récent. Il y a bien une île de ce côté, mais je ne suis pas sûre qu’elle offre ce point de vue. Il faudrait aller vérifier en bateau, à supposer que ses contours n’aient pas changé.

Ce qui est fascinant, c’est l’angle très précis choisi par le peintre. Les piles du pont sont fines et effilées vers l’amont. Elles s’alignent dans le lit du fleuve, espacées de plusieurs mètres, mais grâce à cette vue en oblique elles se présentent les unes derrière les autres sans discontinuité, occupant tout le centre de la toile. Leur reflet clair miroite dans l’eau légèrement agitée de la Seine. Butler y a vu de nombreuses couleurs, moins fidèles à la perception oculaire que les impressionnistes, mais plaisantes et joyeuses. C’est le début de l’automne, certains arbres et arbustes sont déjà teintés de rouille et d’or, d’autres encore résolument verts.

Theodore Butler a exécuté un deuxième tableau au titre identique d’un point de vue légèrement différent et avec des couleurs d’été, en une symphonie de verts et de bleus.

Dans tout cela, une couleur m’intrigue : le rouge du titre. Qu’est-ce que cette référence à un pont rouge ? Je n’ai jamais rien lu à ce sujet. Mais j’imagine que Butler n’a pas sorti cela de son chapeau. Peut-être qu’en 1909, les planches du pont qui conduisaient au Vieux Moulin étaient peintes en rouge pour les protéger des intempéries.

L’ombre des peupliers

Les possibilités graphiques des peupliers ont inspiré Claude Monet à de nombreuses reprises, et même dès son premier tableau. Outre sa série Peupliers de 1891, peinte sur la commune de Limetz, les arbres longilignes jalonnent son oeuvre. A Giverny, les alignements de peupliers étaient à portée de pinceau, à quelques centaines de mètres de sa maison. On peut se figurer Monet ne cessant d’observer le jeu de la lumière dans leurs branches, sans cesse renouvelé au fil de la journée.

En 1894, le peintre réalise une courte série de ce petit coin de prairie à différentes heures du jour. Quatre toiles seulement, dont celle-ci, fascinante. L’arrière-plan nous explique ce que nous voyons au premier plan : les ombres des troncs souples et lisses de peupliers. Pendant leur croissance, on taillait leurs branches pour en faire des fagots. Ces arbres ont besoin d’humidité : on les plante en fond de vallée, souvent le long d’un cours d’eau, sur chaque berge. Ce positionnement en vis à vis explique les lignes doubles représentées par le peintre.

Monet n’est pas le seul à avoir été séduit par ces ombres étonnantes. Voici l’interprétation de sa belle-fille Blanche Hoschedé :

Alors que Monet a spontanément repris le format portrait privilégié dans sa série de 1891, Blanche opte pour un format paysage plus classique.

Comme souvent chez Blanche, la toile n’est pas datée, mais celle-ci me semble être l’une des meilleures de sa production. La jeune peintre a acquis de la maîtrise. Si les deux arbres de droite présentent de fortes similitudes avec ceux de Monet, la gauche de la composition est bien différente, de même que les lointains.

Blanche n’ayant quitté Giverny qu’en 1897, après son mariage avec Jean Monet, il est possible qu’elle ait exécuté ce paysage lors de séances communes avec son beau-père, tandis que Monet peignait le sien à quelques pas d’elle. Mais Blanche regarde dans une autre direction, elle opte pour un angle différent, comme en témoignait son frère Jean-Pierre Hoschedé dans son ouvrage « Claude Monet, ce mal connu« .

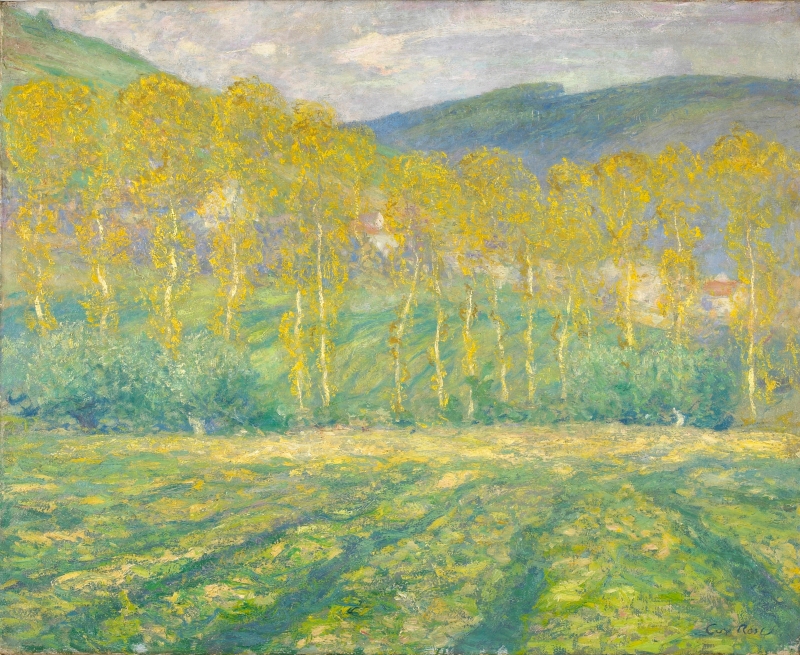

Et voici la lumineuse interprétation qu’offre Guy Rose du même sujet. Cette fois nous sommes beaucoup plus près du village. Le peintre s’est tourné vers le nord-est. Les peupliers que nous voyons bordent le Ru communal, mais il en existait une deuxième rangée dans la prairie, qui sont dans notre dos et dont l’ombre s’étire. C’est la fin de la journée. Est-ce l’église que l’on devine derrière les arbres à gauche ?

La toile de Blanche est passée aux enchères en 2018, celle de Rose en 2007. Saurez-vous deviner laquelle a été adjugée pour 40 000 dollars, et laquelle est montée jusqu’à la coquette somme de 628 000 dollars ?

A travers les arbres

A en juger par l’absence de feuilles aux arbres, par les rousseurs des buissons, c’est une vue hivernale de Giverny que nous offre Theodore Robinson, dans un format vertical assez inhabituel pour les paysages. C’est le matin. Le peintre s’est placé près du Ru et tourne son regard vers les maisons du village. Comme dans sa vue du pont de Vernon, quelques arbres animent le premier plan. Juste derrière, on devine la voie ferrée. Je me demande si Robinson s’est installé sur le pont près du moulin des Chennevières, un de ses endroits fétiches. A gauche, un grand gerbier attend que le paysan vienne démeulonner et battre le grain.

Dans ce paysage rural où la modernité est allusive, Robinson démontre une fois de plus la douceur nuancée de sa palette. Le regard navigue entre l’agitation chromatique du premier plan et les zones tranquilles de la colline et du ciel. Le temps est suspendu. Pas une âme.

Le pont de pierre de Vernon

Tout comme Monet, les artistes américains qui ont séjourné à Giverny ont cherché leur inspiration dans les alentours. Theodore Robinson a été attiré par le pont sur la Seine entre Vernon et Vernonnet, inauguré en 1861.

Comme le montre la comparaison avec la carte postale ancienne, Robinson a fait exprès de choisir un premier-plan encombré d’arbres, derrière lesquels le pont se profile. Le photographe a préféré une vue dégagée et des personnages qui donnent l’échelle, tout en suggérant la flânerie et la contemplation. Une perspective plus ouverte lui permet d’inclure dans son cadrage le clocher de l’église de Vernonnet, contemporaine du pont.

Comme le précise le site du musée, mettre des arbres au premier plan d’une vue du fleuve était une composition courante parmi les impressionnistes, peu appréciée des critiques conventionnels.

Les ponts ont beaucoup inspiré les impressionnistes, de Monet à Caillebotte et Sisley. Voici à nouveau le pont de Vernon par un artiste de la colonie givernoise, Guy Rose. Cette fois, le peintre s’est placé sur la berge nord, côté Giverny. Sa toile plus calme que celle de Robinson nous montre une arche presque de face se reflétant dans la Seine. Au-delà du pont, on distingue les piles en ruine du pont médiéval.

Les coquelicots de Metcalf

Willard Leroy Metcalf est l’un des tous premiers artistes américains à avoir découvert Giverny. Passionné d’ornithologie, il collectionnait les coquilles d’oiseaux. L’une de ses trouvailles, datée, atteste de son passage précoce dans le village. Mais il semble n’être revenu pour peindre qu’en 1886. Ses vues réputées givernoises sont un peu troublantes car Metcalf évite tout signe de reconnaissance qui permettrait d’identifier le village à coup sûr. On a souvent l’impression que le paysage qu’il décrit pourrait être n’importe où, et j’ai même quelques doutes sur certains tableaux titrés Giverny ou jardin de Monet. Ce n’est pas le cas pour celui-ci, même si, une fois de plus, on n’a pas grand chose à quoi se raccrocher.

Si le tiers supérieur de l’oeuvre est traité de façon assez réaliste, avec de petits personnages occupés à faner, le premier plan est stupéfiant de liberté. Sur un fond où tous les verts se mêlent, du rose et du vert céladon apportent une étonnante douceur. Je me demande ce que les contemporains de Metcalf pensaient de sa façon d’oser les taches imprécises, vibrantes, les surépaisseurs et les transparences. Sans parler du mouvement dans ses poppies écarlates.

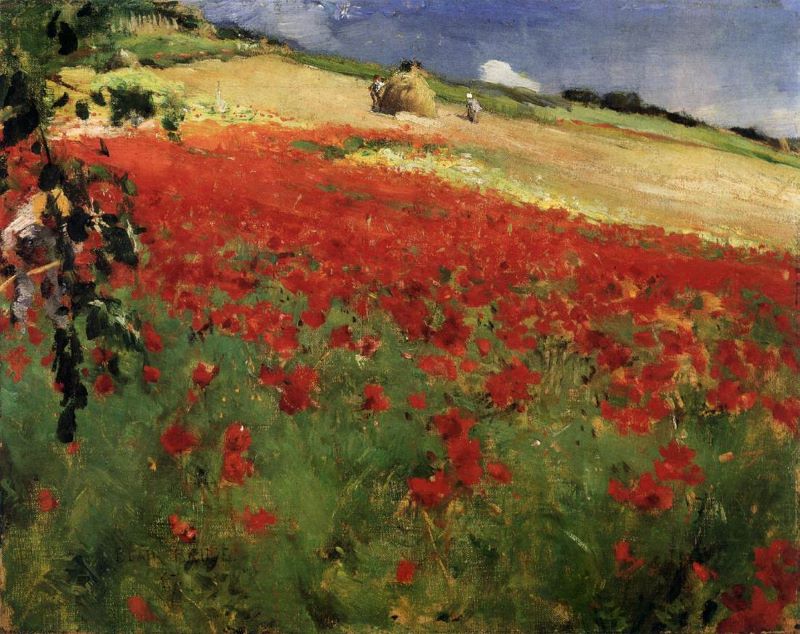

Les coquelicots étaient décidément une bonne excuse pour donner libre cours au sens de la couleur des jeunes peintres, peut-être même une sorte de must impressionniste. Monet ne savait pas résister à leur éclat, et Bruce s’est laissé séduire par ceux de Giverny lui aussi.

Robinson dans la chambre de Monet

Le peintre américain Theodore Robinson a si bien su gagner la confiance de Monet qu’il était régulièrement invité à dîner dans la maison du Pressoir ; il a même eu droit à une visite très privée, celle de la chambre à coucher de Monet. C’est là, nous apprend-il, que Monet conservait une de ses toiles les plus intimes, celle de son épouse sur son lit de mort.

De nos jours, dans un souci de simplification, les copies des toiles de Monet sont présentées dans son atelier et celles de ses amis dans sa chambre.

3 juillet 1892

Dîné avec Butler chez les Monet. De bonnes choses dans la chambre de Monet. La toile de Mme M. après sa mort – extraordinaire d’impression et de vérité. Un bon petit Pissarro, des paysannes en train de planter des rames à pois, amusant enchevêtrement de bras comme une frise grecque. Un pastel – une tête de fille par Mme Morisot. Aquarelle de Jongkind – Monet les trouve meilleures que ses huiles – qui étaient généralement faites d’après les aquarelles. Il sortait avec un carnet, une boîte d’aquarelle et une bouteille d’eau et il en faisait un bon nombre en une journée, parfois 15 ou 20.

Madame Baudy par Robinson

Le peintre américain Theodore Robinson, un des tout premiers à fréquenter la colonie de Giverny, un des rares à avoir su se lier avec Claude Monet, nous offre le plaisir de contempler le visage fin d’Angelina Baudy. Si vous avez envie d’en observer tous les détails, le musée en propose une version haute définition ici.

J’ai été émue de ce face à face, car je n’avais vu d’elle que de pauvres photos d’époque, et son écriture sur le registre de l’hôtel. Cette fois, nous croisons son regard bleu, même si elle est perdue dans ses pensées. Porte-t-elle du marron ou du noir ? Je penche pour du marron. Malgré l’austérité de la mise, la rose cueillie au jardin n’est pas une parure pour le deuil. Accoudée à une des tables couvertes de zinc de son café-buvette, elle fait mine de boire un verre d’un liquide clair dans lequel flotte une cerise. Ce n’est qu’une attitude : le verre est toujours plein. A côté se dresse une bouteille brune à bouchon mécanique de porcelaine. Le bouchon est fermé, il n’est pas prêt de se rouvrir.

Theodore Robinson est reparti définitivement aux Etats-Unis en 1892, la toile date au plus tard du printemps de cette année-là. Angelina, née le 27 janvier 1853, a 39 ans maxi. Mais peut-être moins : John Leslie Breck a peint son époux Lucien Baudy dès 1888.

Ce n’est que le début de son aventure entrepreneuriale, mais on sent qu’elle n’a pas l’habitude de s’asseoir à ne rien faire, et qu’aussitôt son cerveau se met en marche à échafauder de nouveaux projets. Elle a gardé son chapeau de paille sur la tête et ses bottines à talons aux pieds. Que faisait-elle, juste avant d’accéder à la demande du peintre de poser pour lui ?

La Maison bleue par Guy Rose

Guy Rose, peintre californien né en 1867 a séjourné à l’hôtel Baudy dès 1890, avant d’acheter une maison à Giverny, la Pergola, devenue Hedera, en 1899. Elle se trouve non loin de la Maison bleue, que Monet venait d’acquérir : la mutation est enregistrée au cadastre en 1899, elle est sans doute un peu antérieure.

Monet faisait entretenir un vaste jardin potager dans cette propriété, et n’a eu de cesse d’agrandir son terrain. On se demande bien à qui étaient destinés tous ces légumes, car au tournant du siècle, la plupart des enfants partis, ils n’étaient plus très nombreux à table.

Voici cette maison bleue sous la neige, et l’on aperçoit une partie de ce fameux potager et verger. J’ai trouvé cette image sur le net sous le titre d’un château en hiver (!), je doute que ce soit le titre donné par le peintre.

Et voici l’aspect actuel de cette même maison, à la belle saison, en avril.

Guy Rose a fait une deuxième vue de la maison bleue, depuis le chemin du Roy :

Giverny sous la neige par Robinson

Les peintres ne se bousculaient pas encore à Giverny pendant l’hiver 1889-1890, quand l’Américain Theodore Robinson a transcrit cette image de l’église du village couverte d’un fin manteau de neige. Ami de Claude Monet, l’artiste en a subi l’influence, pour le meilleur. Dans ce paysage dénué de présence humaine, ce qui est rare chez Robinson, la touche rapide et le coloris font penser aux audaces de Monet. Robinson a pris soin de dater précisément son oeuvre, ce qui laisse entendre qu’il l’a exécutée sur le vif en une seule séance.

Et voici une autre vue de l’hiver 1889, prise pas très loin de l’église. Quelques maisons du village sont tapies à flanc de colline, tandis que les lointains violets créent une douce harmonie chromatique avec le premier plan aux tons de terre et d’herbe sèche.

Au bord de l’Epte

Pendant son séjour à Giverny à l’été 1887, à l’aube de la colonie impressionniste, Bruce n’a pas manqué de représenter ce qui allait devenir l’un des poncifs de Giverny : le bord de l’Epte.

Cette vue aux couleurs acides et à la touche rapide est d’une rare modernité. En raison du mur à droite, je pense qu’il s’agit du bras le plus petit de la rivière, le Ru, qui ne traversait pas encore le jardin d’eau de Monet.

Sur ce deuxième tableau, de facture plus classique, ce petit ressaut de la rivière m’intrigue. Je ne vois pas où il peut être, et si longtemps plus tard, il a bien pu disparaître. On dirait une construction de main d’homme pour créer une petite retenue d’eau en amont. Les pierres en pente pourraient bien servir à des lavandières. Mais que font les deux faitouts disposés à côté ?

Au fond, on aperçoit quelques vaches gardées par leur bergère, qui tourne le dos à un homme près d’elle. Un familier sans doute, car sa présence n’a pas l’air d’émouvoir le chien.

Sur le plan stylistique, l’oeil de Bruce a capté avec justesse les couleurs du plein air et les jeux de la lumière à la surface de l’eau.

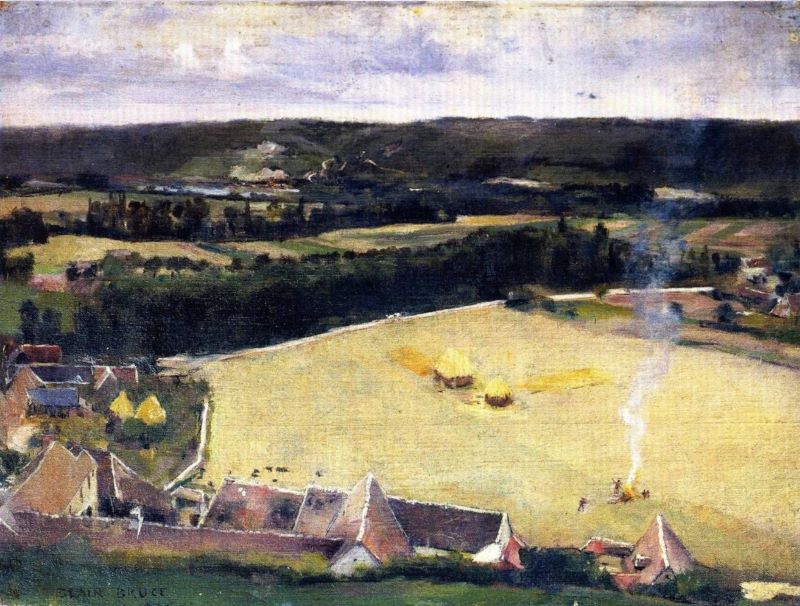

Le Clos Morin vu d’en haut

Pour réaliser cette vue panoramique du clos Morin, Bruce a dû monter très haut au-dessus de la ferme de la Côte, au niveau du banc du belvédère. Les gerbiers au milieu de la composition se trouvent à l’emplacement de l’actuel parking du Verger. C’est là que Monet viendra peindre ses fameuses Meules, trois ans plus tard. A gauche, on en devine deux autres chez un des voisins. Certains agriculteurs préféraient rapporter le blé chez eux et dresser les meules près de leur maison.

Cette vue nous montre la longue rangée d’arbres qui bordait le ru et le chemin du Roy, beaucoup plus nombreux que vingt ans plus tard, quand nous en parviennent les premiers témoignages photographiques. Bruce est assez haut pour décrire une seconde rangée d’arbres par derrière, plus petits et ronds, peut-être des pommiers ? Une troisième rangée d’arbres variés marque le cours de l’Epte. C’est le bras du milieu après la division de la rivière en trois branches à l’approche de son confluent avec la Seine. Au fond, on devine la carrière déjà aperçue chez Bruce et Butler et l’inflexion du coteau si marquée dans la scène de vignes.

A l’extrême droite des peupliers apparaît le moulin des Chennevières tel que représenté par Theodore Robinson, pas encore agrandi d’une tour.

La reproduction de l’oeuvre est trop peu précise pour oser une étude du tableau, mais on note tout de même le fort contraste coloré entre le premier plan lumineux et les lointains plus sombres, ainsi que le vide relatif du centre de la composition. Faut-il y voir une influence du japonisme ?

Bruce sur la colline

Bruce s’est montré très productif pendant son séjour à Giverny à l’été 1887. Le revoici dans la prairie dominant la maison de Monet, déjà vue dans la scène de pluie, à l’époque des foins. L’herbe au premier plan n’a pas encore été coupée et se colore de fleurs bleues et blanches, tandis que dans la parcelle voisine, la charrette est prête à rejoindre le fenil. A l’extrême droite se devine l’église de Giverny.

Bruce a fait deux dessins à l’encre représentant presque le même point de vue. Cette fois, deux personnages animent le premier plan : des fillettes assises dans l’herbe nous tournent le dos. Elles sont accompagnées d’un chien noir semblable à celui de Pluie à Giverny.

Le second dessin est daté d’août 1887. La maison de Monet est tout à gauche. On remarque les deux fenêtres des chambres d’Alice et de Blanche. Le toit d’un petit bâtiment est ébauché dans la continuité de la maison. C’est la première fois que je découvre une représentation de cette aile comprenant un « grand bûcher, petit hangar et cabinet d’aisance » selon la description de l’acte de vente établi trois ans plus tard. On voit que Louis Singeot avait fait aligner le corps de ferme et les dépendances le long de la route et non en U autour d’une cour. Quand Monet va agrandir sa maison, il va conserver la même disposition.

Une vue de Giverny de Bruce

On imagine Bruce, chargé de son matériel de peinture, grimpant haut dans la colline qui domine Giverny jusqu’à atteindre ce magnifique panorama. La vue est prise plus à l’ouest que Pluie à Giverny. Les peupliers le long de la route, qui se devinaient sur la droite sont maintenant légèrement à gauche.

C’est la fin de l’après-midi, les ombres s’allongent, mettant en lumière une échancrure dans le coteau au-dessus de Jeufosse, du côté de Notre-Dame-de-la-Mer. La carrière qui se voyait dans Vallée de la Seine, Giverny de Theodore Butler est juste au pied de ce vallon.

La vigne au premier plan est éclaboussée de soleil. Elle masque un champ rougi de coquelicots, peut-être celui déjà croisé dans Paysage aux coquelicots. Pas de paysans au travail cette fois-ci, mais la présence humaine se devine dans ces cultures si bien entretenues qui se déploient en éventail coloré, ces cheminées qui fument, peut-être pour préparer le repas du soir, et des détails trop infimes pour qu’on puisse en être sûr : y a-t-il quelqu’un qui marche sur la route ? Ce point blanc dans le champ labouré, qu’est-ce que c’est ?

Et voici que des mouettes s’envolent dans l’air du soir, guidant notre regard vers le haut du tableau.

Les coquelicots de Bruce

Voici l’un des chefs-d’oeuvre de Bruce, peint à peu près à la même époque que Pluie à Giverny pendant son séjour dans le village en 1887. Le tableau est réputé appartenir à l’Art Gallery of Ontario, mais je ne le trouve pas dans les collections. A-t-il été déplacé, ou cédé ?

Je ne sais ce qui me fascine le plus de la force du coloris ou de l’audace de la composition. L’oeil est happé par ce rouge intense, mis en valeur par le jaune paille du champ fauché et le vert du premier plan, complémentaire du rouge. Les couleurs se mêlent l’une à l’autre grâce à l’incursion de fleurs parmi la verdure, comme si ce rouge sang s’égouttait.

En haut de la toile, un homme et une femme sont en train de bâtir une meule. A sa forme, elle est en foin. On sent que le travail est difficile dans la pente. Plus haut, juste sous le cadre, quelques piquets marquent peut-être un chemin, ou une vigne comme il en existait plusieurs hectares sur la commune, dans les parties bien exposées.

Ce n’est qu’après avoir exploré tous ces détails que mon regard a remarqué le personnage dissimulé derrière un rameau au premier plan à gauche, qui a achevé de m’époustoufler. On pense aux figures de Bonnard, poussées au bord de la composition, fondues dans le décor… Je vois un homme penché, peut-être en train de manier une faux. Est-il blond ou porte-t-il un chapeau de paille ?

Le talent impressionniste de Bruce éclate dans cette oeuvre saisissante. Le Canadien avait-il vu les Coquelicots de Monet, peints en 1873 à Argenteuil, ou l’une de ses nombreuses toiles ultérieures mettant des coquelicots en scène ? Quoi qu’il en soit, Bruce se détache de ces éventuelles sources d’inspiration par son usage personnel de la couleur et sa façon d’intégrer les personnages dans le paysage, pour créer une scène saisissante.

Pluie à Giverny

Blair Bruce (1859-1906) est un peintre canadien natif d’Hamilton, près de Toronto et des chutes du Niagara. Il fait partie des tout premiers artistes de la colonie de Giverny, où il est venu séjourner après avoir vécu dans les villages de Barbizon et de Grèz-sur-Loing.

Il s’est mis à pleuvoir, une paysanne et son chien se hâtent de rentrer, sous l’averse. Comme souvent dans les tableaux qui dépeignent la campagne, l’anecdote est mince, mais elle a été observée sur le vif. L’intérêt est dans le rendu atmosphérique très juste, les tons exacts, et ce sentiment de dévers que l’artiste arrive à nous faire sentir. Au fond, on note l’énorme panache de fumée du train, qui circule de Vernon vers Gisors.

Où se passe cette scène ? En raison de la rangée de peupliers à gauche qu’on voit sur de nombreuses photos et peintures contemporaines du tableau, en observant la disposition des bâtiments, leur hauteur respective, je pense que la vue est prise juste au-dessus de la maison de Monet, qui figure tout à gauche de la toile. En 1887, Monet n’a pas encore fait agrandir sa demeure. La voici dans sa taille initiale bien modeste, avec néanmoins un toit d’ardoises qui la distingue.

Nouvelle acquisition du musée de Vernon

Bien avant de se faire une spécialité de la peinture de cactus, au Texas, l’artiste anglais Dawson Dawson-Watson a séjourné à Giverny, où il a peint notamment une scène de moisson. Le musée BHM de Vernon vient d’acquérir cette très belle toile exécutée également à Giverny, dans la plaine des Ajoux, à la même époque. Elle figure la récolte des betteraves, sujet fort peu traité, qui laisse supposer que le peintre a prolongé son séjour dans le village assez avant dans l’automne, jusqu’au mois de novembre. A l’horizon, les arbres arborent une belle couleur vert-ocre, tandis que quelques touches de peinture blanche suggèrent un feu dans le champ voisin. L’artiste a porté une grande attention à l’étude du ciel lumineux d’arrière-saison. La légère brume diffuse une lumière presque sans ombre, créant à peine un contre-jour au premier plan.

Ces grosses betteraves cultivées en plein champ ne sont probablement pas destinées à l’alimentation humaine, mais plutôt à celle du bétail. Les betteraves fourragères offrent un aliment d’appoint frais à l’époque où l’herbe se fait rare, et complètent le foin. Les vaches, gourmandes, les adorent pour leur petit goût sucré. Dans l’Eure, où l’on produit du sucre de betterave, la pulpe pressée est toujours valorisée en aliment pour les vaches laitières.

Les tas de betteraves représentés par Dawson-Watson évoquent donc les bêtes d’élevage de Giverny, qui restent humblement hors champ, rarement montrées par les artistes, plus souvent par les photographes de cartes postales.

La même année 1891, au printemps, Monet a connu un succès retentissant avec son exposition de Meules. On est tenté de voir dans la disposition des amas de betteraves, dans leur forme, une analogie avec, au moins, les meulettes, ou demoiselles.

Les tennis de Giverny

Les terrains de tennis de l’hôtel Baudy à Giverny, carte postale ancienne, Archives de l’Eure

Deux mondes se côtoient. A côté d’un champ de céréales où se dressent les traditionnelles meulettes, voici, au tout début du XXe siècle, un équipement sportif des plus modernes qui surprend à Giverny : deux magnifiques terrains de tennis. C’est Angelina Baudy qui s’est laissé convaincre (par Stanton Young, dit-on) de réaliser cet investissement pour ses hôtes de l’hôtel Baudy. Ces jeunes artistes aisés avaient l’habitude de pratiquer les sports, en particulier Stanton Young, résident américain qui venait en voisin puisqu’il était propriétaire du moulin des Chennevières que l’on aperçoit à l’arrière-plan, avec sa tour et sa verrière d’atelier. A gauche du court le plus grand, le potager de l’hôtel Baudy fournissait des légumes pour la table du restaurant.

La singularité de ces courts n’a pas échappé aux photographes de l’époque, puisqu’il existe plusieurs cartes postales où ils figurent. Les vues sont prises de l’hôtel Baudy. Celle que voici est antérieure à celle ci-dessus car il n’existe encore qu’un seul terrain. Des drapeaux flottent au vent, à gauche de l’entrée, le drapeau tricolore, à droite, la bannière étoilée. De jeunes enfants sont assis à l’entrée, peut-être pour jouer dans le sable ?

La collection Terra possède même un tableau des tennis. Il est de l’Américain Karl Anderson, un ami de Frederick Frieseke qui a séjourné à Giverny plusieurs fois entre 1909 et 1911. Anderson nous donne à voir l’atmosphère chic et détendue qui pouvait régner à l’hôtel Baudy : quelques spectateurs élégamment vêtus regardent le match à l’ombre en sirotant des rafraîchissements. Les arbustes fleuris ont poussé depuis la photo précédente. Ils structurent l’espace entre ombre colorée et plein soleil surexposé. Seules ces plantes d’agrément sont autorisées à figurer sur la toile. Contrairement aux photographies, rien ne suggère l’aspect agricole de Giverny. Exit, les meulettes…

Les demoiselles

Sur cette vue de Giverny prise il y a un peu plus d’un siècle, les demoiselles sont à l’honneur. Ce sont les tas de gerbes que l’on aperçoit au premier plan, peut-être ainsi nommées à cause de leur silhouette évoquant une demoiselle à la taille fine et aux jupes amples. Le photographe surplombe la rue de Haut, aujourd’hui la rue Claude-Monet. On se donnait du mal, alors, pour cultiver les terrains en pente.

Il était moins pénible d’aller labourer les terres fertiles de la plaine des Ajoux, entre le village et la Seine. Monet y a peint trois tableaux de demoiselles en 1894, par temps couvert et sous le soleil.

Le catalogue raisonné donne cette explication pour le terme de demoiselles : » Formées chacune de plusieurs gerbes, les demoiselles de Giverny ou meulettes, appelées également diziaux par les cultivateurs de la région, constituent un abri provisoire contre les intempéries, en attendant la construction des meules proprement dites. «

Le peintre américain Theodore Butler, double beau-gendre de Monet, a lui aussi été séduit par les demoiselles de Giverny ! J’ai un doute concernant le titre de l’oeuvre, car Butler savait que ce n’était pas du foin, lui qui a passé de nombreuses années à Giverny.

Giverny sous la neige

Je ne suis pas sûre que les couleurs de cette image soient vraiment celles que l’artiste a voulues, mais ce n’est pas grave. Nous voici à nouveau dans le clos Morin, comme dans le tableau de moisson de Dawson-Watson. Et à nouveau, nous apercevons dans les lointains la maison de Claude Monet, reconnaissable à son toit d’ardoises orienté plein sud, sur lequel la neige a déjà fondu, et à ses cheminées.

L’absence de la partie droite de la maison me rend perplexe. Est-elle cachée à la vue, masquée par quelque chose que Butler n’a pas précisé ? Car j’en suis presque convaincue, en 1895, l’aile droite existe. Depuis qu’il a signé l’achat du bien en 1891, Monet n’a pas chômé, selon les indices que j’ai pu rassembler : construction de l’aile gauche en 1891, paiement (en une fois semble-t-il) de la totalité du prix d’achat de la maison en novembre 1891, construction de l’aile droite en 1892 et 1893, construction de la serre, réaménagement du jardin de fleurs, achat de parcelles de prés à l’île aux Orties, achat d’une bande de terrain pour faire le premier jardin d’eau… Tout cela en peignant quantité de toiles et en gérant une famille nombreuse.

Les agrandissements de la maison sont inscrits au cadastre sous le terme d’augmentation de construction, avec toujours un décalage dans le temps. La maison initiale compte 10 ouvertures. La transformation de l’aile gauche en 1891 les porte à 23, modification enregistrée en 1894 seulement. En 1896, le cadastre entérine une augmentation de construction qui fait passer le nombre d’ouvertures à 32, chiffre actuel. Les travaux de l’aile droite ont dû s’achever bien avant.

Cette hâte à pousser les murs n’a rien d’étonnant. Elle correspond à une soudaine aisance due à l’envolée des prix des tableaux de Monet, d’une part, et à une nécessité domestique, à mesure que les enfants grandissent. En 1891, seul Jean a quitté le nid, ils sont encore 9 personnes au foyer. En 1892, il est suivi par Suzanne qui se marie. En 1896, Jean entraînera Blanche avec lui en l’épousant. Petit à petit, tous les enfants sauf Michel partiront. A partir du recensement de 1901, il n’y a plus que 3 personnes dans la maison. Les nombreuses chambres n’auront pas servi longtemps. La vaste salle à manger, elle, est promise à un bel avenir. On imagine les tablées géantes, à la moindre occasion.

Commentaires récents