Le jardin de Claude Monet

Que c’est long, l’hiver. La douceur du printemps nous manque, la lumière plus vive, les jours plus longs, et les fleurs.

Que c’est long, l’hiver. La douceur du printemps nous manque, la lumière plus vive, les jours plus longs, et les fleurs.

Pour tromper l’attente, comme d’autres feuillettent leurs photos de vacances, je regarde celles prises l’année dernière dans le jardin de Claude Monet, cet endroit merveilleux où je travaille, et qui est fermé pour deux mois encore, jusqu’au 31 mars.

Les groupes les plus prévoyants font déjà leurs réservations pour venir visiter Giverny à la prochaine saison. Pendant que nous prenons rendez-vous je me transpose mentalement à la date qu’ils m’indiquent, et c’est par anticipation une joie d’imaginer avril ou juin, la beauté du jardin, le bonheur de le faire découvrir, de se promener à nouveau dans la plus belle oeuvre de Monet…

Ceux qui me téléphonent doivent me trouver bien enthousiaste. Me manque aussi tout simplement de faire ce travail que j’aime, ces rencontres autour d’un sujet qui me tient à coeur.

Tour lanterne

Cathédrale d’Evreux, transept sud

Cathédrale d’Evreux, transept sud

Vous avez sous les yeux une merveilleuse invention des bâtisseurs de cathédrales normands, une trouvaille architecturale qui s’est répandue dans toute la Normandie. Evreux en offre un bel exemple mais ce n’est pas là qu’on l’a imaginée, elle existait depuis trois cents ans déjà.

Repérons-nous : à gauche on aperçoit le toit de la nef, à droite celui du choeur. Face à nous la rose rayonnante du transept, bras sud.

Juste au-dessus, soutenant la flèche, la voici, l’idée géniale : la tour lanterne, bâtie en 1465. Elle s’élève à la croisée du transept, à l’endroit où se rejoignent les deux branches de la croix que dessine l’église.

Les maîtres-maçons du Moyen-Âge ont imaginé d’ouvrir un puits de lumière à cet endroit plus sombre qu’ailleurs. Ils ont couronné la croisée d’un transept d’une tour percée de fenêtres qui vont chercher le jour très très haut, à 45 mètres du sol, et donnent un éclairage doux à l’entrée du choeur.

C’était une belle idée, et qui ne manquait pas d’audace : monter une tour au-dessus du vide, tout son poids soutenu par les quatre piliers des angles ! Mais les architectes connaissaient leur affaire. A Evreux, Rouen et ailleurs ils n’ont pas hésité à ajouter une flèche bien pesante au sommet de la tour lanterne, histoire de voir si on pouvait toucher les nuages.

Cocherel et Aristide Briand

C’était une époque où les hommes politiques aimaient disposer d’une maison de campagne en Normandie, pas trop loin de Paris.

C’était une époque où les hommes politiques aimaient disposer d’une maison de campagne en Normandie, pas trop loin de Paris.

Clemenceau avait son château de Bernouville, près de Gisors. Aristide Briand a jeté son dévolu sur Cocherel.

On ne sait plus trop bien aujourd’hui qui était Aristide Briand. Pourtant il a fait preuve d’une grande longévité politique : de 1906, où il est ministre de Clemenceau, jusqu’en 1931 sous Laval, il a été, c’est un record, 20 fois ministre et 11 fois chef du gouvernement.

Accessoirement il a aussi assuré sept mandats de député. Mais ce n’est pas pour cela qu’il y a tant d’avenues qui portent son nom, c’est à cause de son engagement pacifiste dans l’entre-deux guerres qui lui a valu le prix Nobel de la Paix.

Il y croyait, à la paix, il a beaucoup oeuvré à rapprocher l’Allemagne et la France, appuyé par son homologue allemand Stresemann qui a partagé le Nobel avec lui. Briand pensait que la diplomatie devait régler les conflits. Il rêvait des États-Unis d’Europe.

On lui a beaucoup reproché ses positions, en ce temps-là. Aujourd’hui peut-on en vouloir à ce visionnaire d’être arrivé trop tôt ? De n’avoir pas su prendre la mesure d’Hitler ?

Mais revenons à Cocherel : Briand découvre le village en 1908. Il séjourne d’abord à l’auberge, puis achète une première maison normande au toit de chaume, puis une ferme, puis deux, puis trois… A sa mort en 1932 il était propriétaire de 700 hectares à Cocherel et aux environs ! Il venait se ressourcer, retrouver ses maîtresses, pêcher et jouer à l’agriculteur. C’est à Cocherel qu’il repose, à côté de la chapelle qui date dit-on du 7ème siècle.

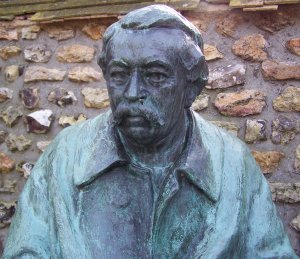

A la sortie de Cocherel en direction d’Hardencourt, on peut voir la statue en bronze de l’habitant le plus célèbre du village, exécutée par Émile Guillaume en 1934. Une belle patine recouvre l’oeuvre, mais elle a disparu du dessus des doigts, preuve que l’apôtre de la paix ne manque pas de visiteurs qui viennent lui serrer la main.

Aristide Briand est assis « en méditation » non loin de l’Eure. Dans ce lieu rendu célèbre par une bataille sanglante, il est juste qu’une colombe se soit posée.

Bataille de Cocherel

Les coïncidences n’affectent pas que les humains. Elles peuvent s’inviter dans le destin de localités discrètes. Voyez Cocherel, par exemple.

Les coïncidences n’affectent pas que les humains. Elles peuvent s’inviter dans le destin de localités discrètes. Voyez Cocherel, par exemple.

Ce modeste village de la vallée d’Eure était voué à couler des jours paisibles au bord de sa rivière. Or à plusieurs reprises des évènements importants l’ont fait entrer dans l’Histoire.

Je vous ai déjà parlé de cette première découverte fortuite d’une tombe préhistorique, la plus ancienne trace des réactions de nos ancêtres face aux restes d’un peuplement datant du fond des âges. Cela se passait en 1685. Revenons un peu plus tôt, très exactement le XVI mai MCCCLXIV.

Le 16 mai 1364, si vous préférez, Cocherel est le théâtre d’une bataille sans précédent.

Une stèle placée sur le bord de la route rappelle l’évènement, sept bons siècles plus tard. C’était du temps où les Anglais, et avec eux pas mal de nobles de notre pays, faisaient la guerre au roi de France. Par chance pour ce dernier, il avait à la tête de son armée un capitaine aussi rusé que vaillant : Bertrand du Guesclin.

Donc, ce matin là, l’armée commandée par du Guesclin campe au bord de l’Eure à Cocherel. Devant eux le fond plat de la vallée, et au loin les collines qui en marquent le bord. C’est là que les troupes anglaises les attendent, en bonne position au-dessus de la vallée.

Pas question d’attaquer dans ces conditions, ce serait du suicide. Du Guesclin a alors une idée. Il demande à son armée de se replier. Les Anglais s’interrogent. Est-ce une ruse, ou les Français prennent-ils la fuite ? La cavalerie, bouillonnante, décide de se lancer à leur poursuite. Les chevaux encaparaçonnés portant les chevaliers en armures dévalent la colline. Pour se trouver nez-à-nez avec les troupes de du Guesclin, qui bien entendu ont fait demi-tour.

Le combat fait rage pendant des heures. Les pertes sont lourdes dans chaque camp, mais Bertrand du Guesclin avait demandé à deux cents cavaliers bretons de se tenir à l’écart. Il fait entrer ces forces fraîches dans la bataille en fin de journée, et c’est la déroute dans l’armée anglaise dont le chef est fait prisonnier.

Cette victoire décisive marque un tournant dans la guerre de Cent ans, elle permet au jeune roi Charles V tout juste sacré à Reims de partir à la reconquête de son royaume.

Il y a une logique qui m’échappe

Quelquefois la vie a l’air de vous envoyer des signaux. Il suffit d’une coïncidence et vous voilà parti à chercher ce que cela peut bien vouloir dire. Pourquoi ceci, maintenant ? Quel est le lien secret qui relie des évènements distincts, ce lien qui passe par vous ?

Quelquefois la vie a l’air de vous envoyer des signaux. Il suffit d’une coïncidence et vous voilà parti à chercher ce que cela peut bien vouloir dire. Pourquoi ceci, maintenant ? Quel est le lien secret qui relie des évènements distincts, ce lien qui passe par vous ?

C’est étrange, dit l’ange.

Aussitôt informée j’ai couru à Rosny sur Seine voir la nouvelle exposition à l’Hospice Saint-Charles. Le thème de l’ange décliné par un collectif de peintres qui se disent Réalistes Magiques, il y avait de quoi piquer la curiosité.

L’exposition s’intitule L’ange exquis, être ange, étrange. 33 artistes réunis autour du Français Lukas Kandl ont travaillé sur de grandes toiles de même format sur le principe des cadavres exquis. Vous vous rappelez ce jeu imaginé par les surréalistes, où chacun inventait un bout de phrase sans savoir ce que les autres avaient écrit avant ? Là les peintres participent à une oeuvre collective, une sorte de série autour de l’ange, en ignorant ce que font les autres artistes du collectif.

Le résultat est spectaculaire. Ca explose de couleurs. Ca fourmille de détails, dans une virtuosité picturale qui épate les signataires du livre d’or.

Et en même temps c’est une peinture qui dérange, dans sa façon de recycler des éléments connus pour en faire, quoi ? On ne comprend pas très bien en général. Est-ce qu’il faut chercher du sens dans la toile d’Ugo Levita ci-dessus ? Y a-t-il des clés, un message, comme dans les rêves, qu’il faudrait savoir décoder ?

Ce qu’il ne faut certainement pas chercher dans les tableaux présentés, c’est la vision religieuse de l’ange. Il est ici plus magique que sacré, prétexte au surnaturel, et voisine avec des licornes, des lions et des chiens ailés, tout un bestiaire de monstres qui transporte l’imaginaire hors du référentiel habituel.

Rien d’étonnant à cette disparition du religieux pour qui s’inscrit dans la logique de Jacques Prévert l’athée. Prévert fut l’un des premiers surréalistes à jouer aux cadavres exquis. L’exposition a placé son poème en exergue :

Être ange

c’est étrange

dit l’ange

Être âne

c’est étrâne

dit l’âne

Cela ne veut rien dire

dit l’ange en haussant les ailes

Pourtant

si étrange veut dire quelque chose

étrâne est plus étrange qu’étrange

dit l’âne

Étrange est

dit l’ange en tapant des pieds

Étranger vous-même

dit l’âne

Et il s’envole.

Un petit bijou, n’est-ce pas ? On ne se lasse pas de le relire, emporté par ce délicat humour de l’absurde. Je ne sais pas si comme moi vous êtes tombé dans la marmite de Prévert étant petit, mais j’ai l’impression d’en avoir lu tant et tant que je suis surprise quand je découvre un de ses poèmes que je ne connaissais pas. C’est ce qui s’est passé cette semaine grâce à mon écolier. Et voilà que le même poème que j’ai ignoré pendant des années se manifeste deux fois en deux jours !

C’est étrâne, peut-être…

Peintre en bâtiment

Chez les Monet on est peintre de père en fils depuis plusieurs générations.

Chez les Monet on est peintre de père en fils depuis plusieurs générations.

Je veux parler des Monet qui ont une entreprise de peinture à Mantes-la-Jolie, parce que, comme vous le savez, dans la famille de Claude papa était commerçant (avitailleur pour les bateaux qui prenaient la mer au Havre), et les fils de Claude se sont bien gardés de manifester un penchant quelconque pour la peinture.

Le Monet qui est à la tête de l’entreprise de ravalement mantaise se prénomme Michel. Oui, comme le fils de Claude. Je me demande quel était le prénom de son papa.

Je me demande aussi, étant donné que l’entreprise existe depuis 1892, si notre Monet était au courant de son existence. Si, plus probablement, les Monet de Mantes connaissaient ses toiles et sa réputation. Et si c’est un pur hasard que leur ancêtre du 19ème siècle se soit mis à la peinture en bâtiment.

La maison des Quatrans de Caen

Au pied du château de Caen, la maison des Quatrans tourne le dos au quartier auquel elle a donné son nom. Elle boude, et il y a de quoi, quand on est un bel hôtel particulier du 14ème siècle, être un peu vexé qu’on puisse vous confondre avec un ensemble de barres d’immeubles construites dans les années 1950, le quartier des Quatrans.

Au pied du château de Caen, la maison des Quatrans tourne le dos au quartier auquel elle a donné son nom. Elle boude, et il y a de quoi, quand on est un bel hôtel particulier du 14ème siècle, être un peu vexé qu’on puisse vous confondre avec un ensemble de barres d’immeubles construites dans les années 1950, le quartier des Quatrans.

Dans le temps la maison des Quatrans avaient plein de copines dans sa rue, la rue de Geôle (brr !). Les hôtels particuliers tous plus beaux les uns que les autres s’alignaient au coude à coude. Et puis il y eut les bombardements de la deuxième guerre mondiale. La maison des Quatrans a vu un grand nombre de ses soeurs tomber au champ d’honneur. Elle, elle a tremblé, elle a été blessée, mais elle s’en est sortie.

Aussitôt, ni une ni deux, on l’a décorée non pas de la croix de guerre mais d’un joli classement Monument Historique. Cela protège d’un certain nombre d’avatars mais pas de toutes les misères. Après la chance d’en réchapper, la maison des Quatrans a eu la malchance de tomber sur une entreprise désastreuse qui au lieu de lui réparer son escalier l’a définitivement détruit. C’est ballot.

Cahin caha elle s’est pourtant remise, ses dizaines de fenêtres on retrouvé leurs dimensions d’origine dans le colombage repeint de frais, et elle a fière allure, n’est-ce pas ?

Sa façade est en bois parce que c’est plus joli que la pierre. C’est du moins ce que pensait son premier propriétaire, Thomas Quatrans. A Caen on a tellement de pierre (de Caen) qu’on n’a pas besoin de construire en bois, sauf dans un but décoratif. D’ailleurs les côtés et l’arrière de la maison sont en pierre. Mais côté rue, le tabellion du roi trouvait le bois plus sympa. A voir sa maison, on ne peut qu’être d’accord avec lui, non ?

Le printemps des fleuristes

Des couleurs qui claquent et des parfums à faire tourner la tête : impossible d’ignorer que c’est déjà le printemps chez les fleuristes.

Des couleurs qui claquent et des parfums à faire tourner la tête : impossible d’ignorer que c’est déjà le printemps chez les fleuristes.

Les narcisses hauts sur pattes, les primevères toutes rouges de s’être hâtées de fleurir dans la serre, les jacinthes aux têtes surdimensionnées de premier de la classe prennent un bol d’air frais en compagnie des fidèles cyclamens.

Derrière la vitre des compositions plus fragiles les regardent avec envie.

Malgré la douceur printanière des derniers jours il faudra encore attendre avant de voir fleurir toutes ces belles dans les jardins. Mais que cela fait du bien de se repaître un instant de couleurs quand le ciel reste invariablement couvert et que l’hiver répand du gris partout…

Rosace

Quand on sort du château de Caen on se trouve face à la rose de l’église Saint Pierre située en contre-bas. La rosace apparaît au ras du mur d’enceinte, et sa rondeur et sa légèreté qui contrastent avec l’aspect massif du mur donnent un peu l’impression du soleil qui se lève.

Quand on sort du château de Caen on se trouve face à la rose de l’église Saint Pierre située en contre-bas. La rosace apparaît au ras du mur d’enceinte, et sa rondeur et sa légèreté qui contrastent avec l’aspect massif du mur donnent un peu l’impression du soleil qui se lève.

Le cercle est roi sur cette rose, encore davantage qu’à la collégiale de Vernon. Sous un arc en plein cintre un grand cercle en contient sept qui eux-mêmes en renferment chacun trois. Enfin les angles de la base carrée sont occupés par deux cercles plus petits.

Dans chacun des petits cercles on trouve un quatre-feuilles, un motif typique du quatorzième siècle. Associée à des trilobes, cette profusion de quadrilobes compose comme un tapis de fleurettes qui donne à cette rose un aspect très printanier.

De l’intérieur l’effet est purement magnifique.

Christophe Conan

« J’en ai marre de dire aux gens de ne pas toucher, on a beau faire, tout le monde touche ! » Le surveillant de l’exposition Christophe Conan au musée de Vernon soupire. Et moi je souris. Parce que bien sûr, j’ai eu envie de toucher l’incroyable rhinocéros en métal qui a tellement l’air d’être en cuir. Et que bien sûr, je me suis abstenue malgré la tentation, par respect pour l’oeuvre et le travail de l’artiste.

« J’en ai marre de dire aux gens de ne pas toucher, on a beau faire, tout le monde touche ! » Le surveillant de l’exposition Christophe Conan au musée de Vernon soupire. Et moi je souris. Parce que bien sûr, j’ai eu envie de toucher l’incroyable rhinocéros en métal qui a tellement l’air d’être en cuir. Et que bien sûr, je me suis abstenue malgré la tentation, par respect pour l’oeuvre et le travail de l’artiste.

A Rouen, le musée le Secq des Tournelles présente un panorama de ce qui s’est fait en fer, des objets d’une grande qualité plastique mais qui avaient une fonction. On est dans le royaume des arts appliqués. A Vernon, dans de nombreuses oeuvres de l’expo Conan, c’est aussi du fer qui est employé, cette fois dans la seule intention d’exprimer. C’est le domaine de l’art.

Christophe Conan est un artiste animalier, c’est à ce titre qu’il expose au musée de Vernon, musée qui possède de belles collections sur le thème de l’animal.

On dirait que Conan n’en finit pas de s’étonner de l’étrangeté des animaux, la carapace épaisse du rhinocéros, les formes bizarres des poulpes, des calamars, des méduses… Il découpe le métal rouillé avec virtuosité pour donner à voir un banc de poissons de roche soudés si discrètement les uns aux autres qu’ils semblent défier la pesanteur. Il s’interroge avec humour sur les mécanismes qui régissent les mouvements des chiens. Ses cabots suggèrent que les meilleurs amis de l’homme sont équipés intérieurement de pièces articulées qui actionnent la queue, la patte ou la mâchoire.

Et nous, face à la complexité du monde animal, comment nous comportons-nous ? Nous essayons de classer, d’étiqueter, de mettre en boîte. Comme dans un muséum d’histoire naturelle l’artiste place ses oursins chacun dans une petite vitrine numérotée. Avec des vis, du fil de fer et des bouts de papier il invente des quantité de frelons qu’il range dans des casiers.

Il peint aussi, en sculpteur, avec des granulosités, des reliefs, et toujours cet air de ne pas se prendre trop au sérieux. Le spectateur se sent de connivence.

Arbre sec

A Rouen, le musée de la ferronnerie a choisi une enseigne de marchand drapier comme emblème. Exposée dans le musée, elle date de 1600 environ et vient de Paris où elle a donné son nom à une rue du premier arrondissement située près du quai de la Mégisserie et de Saint-Germain l’Auxerrois, la rue de l’Arbre Sec.

A Rouen, le musée de la ferronnerie a choisi une enseigne de marchand drapier comme emblème. Exposée dans le musée, elle date de 1600 environ et vient de Paris où elle a donné son nom à une rue du premier arrondissement située près du quai de la Mégisserie et de Saint-Germain l’Auxerrois, la rue de l’Arbre Sec.

Cet arbre fait référence à une légende. Les pèlerins qui voyageaient en Terre Sainte allaient se recueillir devant un arbre creux et desséché. On leur racontait que ce chêne datait du commencement du monde. Planté sur la tombe de Loth, il était, disait l’histoire, resté vert jusqu’à la Crucifixion. A cet instant tous les arbres de l’univers se desséchèrent.

Voilà qui avait de quoi marquer l’esprit des pèlerins ! L’arbre sec devenu célèbre en Occident évoquait l’Orient et ses luxueuses étoffes, c’est sans doute la raison qui l’a fait choisir par le commerçant.

Je me suis demandé pourquoi à son tour le musée avait sélectionné cette oeuvre et non une autre pour le représenter. Les collections renferment tellement de pièces merveilleuses, comment choisir ?

N’ayant trouvé trace nulle part d’explication à ce sujet, voici donc mon interprétation toute personnelle.

Le donateur de la collection de ferronnerie à la ville de Rouen s’appelait Henri Le Secq des Tournelles. Une bonne raison du choix est l’homophonie : Le Secq, l’Arbre Sec.

Mais peut-être que cela ne s’arrête pas là. L’arbre symbolise la famille en généalogie. Si l’on suppose qu’Henri n’a pas eu d’enfant, il était bel et bien un arbre sec. Et il est assez troublant d’apprendre que c’est en faisant des recherches généalogiques à Rouen qu’il a choisi de prendre la capitale normande comme légataire de sa collection, cette trace concrète et magnifique de son passage sur la terre.

Arts du fer

C’est le plus époustouflant musée qu’on puisse imaginer. A priori pas de ceux que le visiteur de Rouen placerait en tête de liste : un musée de la ferronnerie, voilà qui n’est pas spécialement inspirant, pas vrai ? Et même si l’on vous précise pour vous appâter que c’est une collection de 15 000 pièces unique au monde, quelque chose vous dit que vous allez en mourir d’ennui.

C’est le plus époustouflant musée qu’on puisse imaginer. A priori pas de ceux que le visiteur de Rouen placerait en tête de liste : un musée de la ferronnerie, voilà qui n’est pas spécialement inspirant, pas vrai ? Et même si l’on vous précise pour vous appâter que c’est une collection de 15 000 pièces unique au monde, quelque chose vous dit que vous allez en mourir d’ennui.

Pour une fois n’écoutez pas cette petite voix intérieure et foncez au musée Le Secq des Tournelles ! Car cette église aujourd’hui dédiée à la célébration des arts du fer vous réserve des tonnes d’émotions muséales, une déferlante de stupéfaction, d’admiration, de plongeon dans le passé humble ou prestigieux, et une sympathie certaine pour les deux passionnés qui lui ont consacré leur vie.

Tout a commencé au 19ème siècle quand Jean-Louis Le Secq des Tournelles s’est mis à collectionner les objets en fer les plus étonnants et les plus hétéroclites, des grilles de châteaux aux couteaux de cuisine, des serrures sophistiquées aux cabochons de souliers.

Papa LSdT ne s’est pas contenté d’amasser des trésors, il a aussi transmis la manie de la collectionnite à son fils Henri. C’est devenu sa vie, au fiston, pendant plus d’un demi-siècle.

Difficile d’imaginer les merveilles accumulées au fil des décennies par ces deux amoureux du fer. Les enseignes les plus ouvragées surplombent des coffres bardés de renforts, dont les mécanismes paraissent réglés au micron. Les briquets succèdent aux lits à baldaquin, les dés à coudre aux balustrades.

La présentation thématique et chronologique conduit le visiteur éberlué à la découverte d’une multitude d’ustensiles dont l’usage si familier à nos aïeux s’est perdu, ou qu’on préfère aujourd’hui dans un autre matériau. On a oublié tout ce qui se faisait en fer autrefois, tous ces objets qui avaient leur place dans la rue, à l’église, dans toutes les pièces de la maison, dans l’âtre, sur les tables, jusque dans la parure…

La maestria avec laquelle les artisans d’alors ont travaillé le fer, la finesse de certaines pièces émerveille. Saurait-on encore les fabriquer de nos jours ?

Au cours de la visite on ne peut s’empêcher de se sentir gagné par la fascination des Le Secq des Tournelles pour ce matériau aux mille métamorphoses. Et d’avoir envie de les remercier de nous avoir fait partager leur érudition et leur dévorante passion en léguant leur collection à la ville de Rouen en 1921.

Banc sous le lierre

Disposition astucieuse : deux bancs de pierre sont installés sous un lierre qui ne date pas d’hier dans le parc de l’abbaye de Mortemer. Ainsi, selon l’ensoleillement et son humeur on peut choisir le côté que l’on préfère, à l’ombre ou au soleil.

Disposition astucieuse : deux bancs de pierre sont installés sous un lierre qui ne date pas d’hier dans le parc de l’abbaye de Mortemer. Ainsi, selon l’ensoleillement et son humeur on peut choisir le côté que l’on préfère, à l’ombre ou au soleil.

C’est un végétal tellement romantique, le lierre. On l’aimait bien pour les tombes, autrefois, comme celle des frères van Gogh à Auvers-sur-Oise par exemple.

Ses feuilles toujours vertes donnent une impression d’immortalité. Mais il paraît qu’elles tombent tous les six ans.

Comme le houx le lierre a deux sortes de feuilles, certaines un peu étoilées qui plaisent beaucoup à Noël, et puis d’autres, lancéolées. Mais ce n’est pas une histoire d’âge cette fois. C’est simplement que quand le lierre se met à fructifier, il fabrique des feuilles différentes, allez savoir pourquoi.

Lierre

Malgré les apparences ceci n’est pas un arbre, c’est une liane. Au fil des ans le lierre a entièrement recouvert le pan de mur en ruine qui lui sert de support dans le parc de l’abbaye de Mortemer.

Malgré les apparences ceci n’est pas un arbre, c’est une liane. Au fil des ans le lierre a entièrement recouvert le pan de mur en ruine qui lui sert de support dans le parc de l’abbaye de Mortemer.

Arrivé au sommet, il n’avait plus nulle part où aller. Le lierre s’est alors dit que c’était le moment de se reproduire et il s’est mis à faire des fleurs. De nombreuses plantes sont ainsi, elles attendent d’être dans une impasse pour fructifier. Sinon, tant qu’elles ont de la place pour s’étaler, elles s’étalent. Finis ta croissance d’abord, leur a répété leur maman.

Rien de plus banal que le lierre, il y en a partout, en ville et en forêt, dans les vergers et jusqu’en bord de mer. Le lierre a été, il est et il sera. C’est une formule qui marche : il nous vient de l’ère tertiaire. D’accord, par rapport à la prêle ou aux fougères, c’est avant-hier, mais c’est tellement avant nous qui sommes arrivés il y a cinq minutes…

En ce temps-là rien n’était comme aujourd’hui. Il faisait doux et humide l’hiver, très chaud et très sec l’été. Dans sa grande sagesse le lierre a donc décidé de faire ses fruits en hiver, parce que cela demande un minimum de pluie de fabriquer des baies, voyez-vous. Il faut se mettre à sa place.

Depuis je ne sais pas si le lierre s’est aperçu que le climat avait varié. Ou s’il aime tellement la tradition qu’il n’a pas envie de changer ses bonnes vieilles habitudes pour si peu. Il continue à fleurir à l’automne, ce qui fait le bonheur des abeilles, et ses baies sont mûres à point au tout début du printemps, ce qui arrange bien les oiseaux.

Cathédrale de Rouen

Voyez-vous les gargouilles qui dépassent à gauche de la photo ? Ce sont celles de la tour Saint-Romain, qui limite au Nord la façade de la cathédrale de Rouen. Le manque de recul rend l’édifice difficile à photographier : il est très large car ses deux tours ont été construites hors oeuvre, à l’extérieur de la nef plutôt que de la surmonter au dessus des portails latéraux. Résultat, la façade mesure 61 mètres de long, les tours 75 et 82 mètres de haut, sans parler de la flèche qui s’élève à 151 mètres.

Voyez-vous les gargouilles qui dépassent à gauche de la photo ? Ce sont celles de la tour Saint-Romain, qui limite au Nord la façade de la cathédrale de Rouen. Le manque de recul rend l’édifice difficile à photographier : il est très large car ses deux tours ont été construites hors oeuvre, à l’extérieur de la nef plutôt que de la surmonter au dessus des portails latéraux. Résultat, la façade mesure 61 mètres de long, les tours 75 et 82 mètres de haut, sans parler de la flèche qui s’élève à 151 mètres.

Le même problème de cadrage s’est posé à Claude Monet quand il a entrepris sa célèbre série des Cathédrales. Il a tranché : fidèle à son principe de ne peindre que ce qu’il voyait comme il le voyait, il n’a représenté qu’une partie du monument sur ses toiles.

La cathédrale Notre-Dame de Rouen est fort ancienne puisque sa crypte date du 11ème siècle. Le duc de Normandie assiste à sa dédicace en 1063. Trois ans avant la bataille d’Hastings, Guillaume n’est pas encore surnommé le Conquérant, il n’est encore que le Bâtard.

Quatre-vingts ans plus tard, pourtant, on rase tout. Pourquoi ? Parce que le nouvel archevêque a vu Saint-Denis, où l’abbé Suger a introduit la voûte sur croisée d’ogives. Cette nouveauté enthousiasme l’archevêque de Rouen. Son église romane ne lui plaît plus. Il veut, lui aussi, des voûtes en pierre et des verrières immenses.

On construit d’abord la tour Saint-Romain, puis la façade, et ensuite la nef. En dépit d’un incendie en 1200, l’oeuvre est terminée au milieu du 13ème siècle.

Terminée, c’est une façon de parler. Car la cathédrale n’a jamais cessé d’être en travaux d’un côté ou de l’autre. Pas seulement pour réparer ou entretenir. On modifie, on embellit sans relâche.

Prenez la façade, par exemple. La première n’avait pas du tout cet aspect là. Au 12ème siècle on construisait sobre, sans ornement et guère plus d’ouverture. Deux cents ans plus tard, une telle austérité ne convient plus. C’est l’apogée du gothique rayonnant, on va donc habiller cette façade d’un décor très fouillé composé de dizaines de statues et d’élégants remplages.

Le portail est une nouvelle fois remanié au 16ème siècle quand on abat la partie médiane pour y ouvrir une rose. Pour ne pas nuire à l’harmonie de la façade, l’architecte y applique le style flamboyant, bien que la Renaissance ait déjà conquis la Normandie.

Ce remaniement fait suite à la construction de la tour sud, à droite sur la photo. Elle a causé des désordres au portail principal qui menace ruine. Nos aïeux avaient bien de la constance pour remettre cent fois sur le métier leur ouvrage !

Châteaux de la Loire

Les châteaux de la Loire sont à trois heures de route de Giverny. C’est une excursion envisageable sur la journée à condition d’être assez motivé pour se lever tôt, rouler beaucoup et rentrer tard. Mais avec toutes ces merveilles à l’horizon, qui s’en soucie ?

Les châteaux de la Loire sont à trois heures de route de Giverny. C’est une excursion envisageable sur la journée à condition d’être assez motivé pour se lever tôt, rouler beaucoup et rentrer tard. Mais avec toutes ces merveilles à l’horizon, qui s’en soucie ?

Quand la décision est prise il reste à savoir quels châteaux on va aller voir. Comme devant le chariot de desserts, il faut choisir. Certains, fort tentants, il faudra pourtant les laisser de côté. On se promet qu’on y reviendra.

On peut faire un choix kilométrique : les plus proches seulement, mais à quelques minutes près est-ce bien raisonnable ? Ou se laisser séduire par les superlatifs : Chambord le plus grand, Cheverny le plus meublé, Chenonceau le plus féminin…

A chaque fois l’ambiance est différente. On aime les châteaux de la Loire parce qu’ils ont chacun leur personnalité, leur âme. Ils sont enfilés comme des perles le long des rivières, mais des perles qui ne se ressemblent qu’un peu.

On les aime aussi pour leur audace, leur raffinement, leur originalité.

Et parce qu’on s’y verrait bien, pour un temps, châtelain ou châtelaine…

Palais de Justice

L’opération coûte au contribuable plus de 18 millions d’euros : cela vaut le coup de s’extasier devant la réfection des façades du palais de justice de Rouen.

L’opération coûte au contribuable plus de 18 millions d’euros : cela vaut le coup de s’extasier devant la réfection des façades du palais de justice de Rouen.

On n’avait pas trop le choix, il faut dire. Il y a une quinzaine d’années, les travaux de reconstruction consécutifs à la guerre étaient à peine achevés que des morceaux de pierres ont commencé à se détacher des façades et tomber dans la rue, menaçant les passants. Il devenait urgent de décider des travaux.

L’affaire menée par le ministère de la Justice va son petit bonhomme de chemin. Ce n’est pas terminé, mais une bonne partie est déjà réalisée, tellement spectaculaire qu’on en reste cloué sur place, saisi par « l’effet waou » cher aux décorateurs.

Un aspect parmi cent autres de ce travail, dans la cour d’honneur, cette lucarne de l’aile du palais royal voulue par François Premier, qui date de 1543, a retrouvé tout son éclat de la Renaissance. La pierre blanche se découpe sur l’ardoise sombre qui met en valeur ses délicats pinacles à crochets, ses accolades, ses balustrades, ses statues. Le parti pris par l’architecte est de mener une réfection, c’est-à-dire de réparer, consolider et nettoyer. Quand il l’a pu, il a aussi replacé des statues depuis longtemps déposées. Il en a fait refaire d’autres. L’effet d’ensemble doit se rapprocher beaucoup de ce que pouvaient ressentir les justiciables des siècles passés, sans doute impressionnés et peut-être écrasés par autant de magnificence.

Le parti pris par l’architecte est de mener une réfection, c’est-à-dire de réparer, consolider et nettoyer. Quand il l’a pu, il a aussi replacé des statues depuis longtemps déposées. Il en a fait refaire d’autres. L’effet d’ensemble doit se rapprocher beaucoup de ce que pouvaient ressentir les justiciables des siècles passés, sans doute impressionnés et peut-être écrasés par autant de magnificence.

Pour se souvenir d’à quoi ressemblait le palais de justice de Rouen avant le début des travaux, il suffit d’en faire le tour. A l’arrière, le contraste entre les façades à restaurer et celles déjà remises en beauté est saisissant. Au fil du temps, la pierre de Vernon avait pris la couleur de l’ardoise. Comment est-ce possible que des murs, surfaces verticales, se salissent à ce point ?

Le bûcher de Jeanne d’Arc

Le coeur de Rouen est marqué par une place, celle du Vieux Marché. En théorie elle est assez vaste, sauf qu’on a rarement vu place aussi encombrée : une église, un marché couvert, des ruines, un mémorial, un belvédère et un espace vert, sans compter quelques terrasses de café en saison. Il a fallu caser tellement de choses sur cette place qu’il n’en reste plus beaucoup pour les piétons.

Le coeur de Rouen est marqué par une place, celle du Vieux Marché. En théorie elle est assez vaste, sauf qu’on a rarement vu place aussi encombrée : une église, un marché couvert, des ruines, un mémorial, un belvédère et un espace vert, sans compter quelques terrasses de café en saison. Il a fallu caser tellement de choses sur cette place qu’il n’en reste plus beaucoup pour les piétons.

Ce qu’on repère immédiatement en arrivant, c’est l’église à la forme biscornue, étrange, qui a quelque chose du bateau viking et du monstre marin. Le marché couvert semble la prolonger de ses toits en forme de crêtes.

La visite de l’église confirme que c’est l’une des plus fascinantes de Rouen. Pourtant, si comme la plupart des touristes on a abordé la place par la rue du Gros-Horloge qui la relie à la cathédrale, il se peut qu’on manque le petit espace vert aménagé à l’arrière de l’édifice religieux, et qui le justifie.

Tout contre l’église se dresse une immense croix. A son pied, un massif planté de bruyères délimite un emplacement circulaire : celui du bûcher de Jeanne d’Arc. C’est exactement là que la sainte fut brûlée par les Anglais le 30 mai 1431.

Tout a changé sur la place qui l’entoure, monuments et façades. L’église actuelle consacrée à Jeanne d’Arc n’existait pas, il y en avait une autre quelques mètres plus loin dont on voit aujourd’hui les ruines.

Mais ici même les archéologues ont retrouvé le sol du Moyen-Âge, et l’endroit précis du martyre.

Le public n’a pas accès à l’emplacement du bûcher. Comme au Moyen-Âge il est maintenu à l’écart. Le périmètre de sécurité est devenu une distance respectueuse.

Bonne année

Quoi de plus naturel quand on s’appelle Rosemonde que de présenter ses voeux aux roses et au monde ? J’étais haute comme trois pommes quand j’ai appris ce poème de Rosemonde Gérard qui commençait par :

Quoi de plus naturel quand on s’appelle Rosemonde que de présenter ses voeux aux roses et au monde ? J’étais haute comme trois pommes quand j’ai appris ce poème de Rosemonde Gérard qui commençait par :

Bonne année à toutes les choses,

Au monde ! A la mer ! Aux forêts !

Bonne année à toutes les roses

Que l’hiver prépare en secret.

Il ne se passe pas un 1er de l’An sans que je ne me récite ces vers. Chers professeurs des écoles, choisissez bien les poèmes que vous faites apprendre aux enfants, il arrive qu’ils s’en souviennent toute leur vie !

N’est-ce pas merveilleux, cette façon de saluer la terre entière, dans ce qu’elle est et dans ce qu’elle sera, avec toutes les promesses qu’elle récèle ?

La suite est d’une grande générosité :

Bonne année à tous ceux qui m’aiment,

Et qui m’entendent ici bas,

Et bonne année aussi, quand même,

A tous ceux qui ne m’aiment pas.

Cette Rosemonde, elle méritait le prix de bonne camaraderie.

Houx

Aussi rouges que la capuche du Père Noël, les baies du houx sont des drupes.

Aussi rouges que la capuche du Père Noël, les baies du houx sont des drupes.

La drupe désigne tout simplement un fruit à noyau. Pourquoi m’avait-on caché jusqu’ici ce mot essentiel, et me laissait-on mettre tous les fruits dans le même panier ?

Ce rouge vif des drupes de houx semble destiné aux oiseaux, merles en tête : mangez-moi, mangez-moi ! Mais l’humain n’est pas invité au festin. S’il franchit à ses risques et périls la barrière des piquants et qu’il goûte les fruits du houx, il va le regretter amèrement. Non pas qu’ils soient amers, sans doute que non, mais bien bien toxiques, que ça vous en gâcherait un réveillon.

Le nom latin du houx est assez illisible : Ilex. Dans beaucoup de polices de caractères le I majuscule et le l minuscule se confondent, et le temps de départager les deux cela fait un moment que vous imaginez, contagion de houx aidant, que c’est un H dont on a coupé le pont. Hex. Presque de la sorcellerie. (Hexe, sorcière en allemand).

Il n’y a pourtant pas plus saint que le houx. Parce que les piquants qui paraissent si agressifs se révèlent à l’occasion protecteurs, il suffit de se cacher derrière. C’est ce qu’aurait fait la Sainte Famille lors de la fuite en Egypte, lorsqu’elle avait les soldats d’Hérode aux trousses. Le houx, mine de rien, a étendu ses branches pour cacher Marie, Joseph et l’enfant Jésus. En guise de récompense pour ce haut fait, le houx a obtenu de rester toujours vert, comme Vernon. Et de trôner sur la table de Noël.

En vieillissant le houx devient inoffensif. Il cesse de fabriquer des piquants autour de ses feuilles. Peut-être qu’il a enfin compris la nécessité de la non-violence… Mais un houx sans piquants, est-ce encore du houx ? Est-ce devenu du hou ?

L’absence de piquants n’est pas la seule surprise que peut réserver un Ilex vénérable. Sa taille en est une autre. A force de le voir en arbuste dans les jardins, on en oublierait qu’il peut devenir un arbre imposant. Dans les collines au-dessus de Giverny, on en trouve des spécimens de belle taille, preuve qu’il sait s’accommoder des sols calcaires.

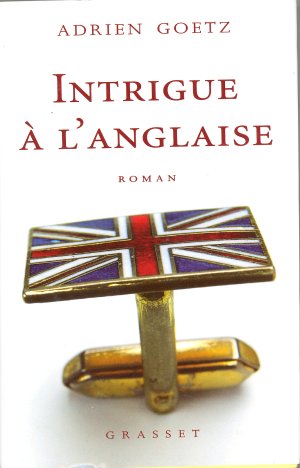

Intrigue à l’anglaise

Voilà un livre qui donne envie de s’offrir une excursion à Bayeux ! Dans la veine du da Vinci Code en plus léger, c’est l’histoire d’une jeune conservatrice nommée au musée de la Tapisserie pour démêler les fils d’une intrigue qui se noue au 11ème siècle, s’embrouille au 19ème et se termine serrée comme un noeud coulant à la mort de la princesse Diana.

Voilà un livre qui donne envie de s’offrir une excursion à Bayeux ! Dans la veine du da Vinci Code en plus léger, c’est l’histoire d’une jeune conservatrice nommée au musée de la Tapisserie pour démêler les fils d’une intrigue qui se noue au 11ème siècle, s’embrouille au 19ème et se termine serrée comme un noeud coulant à la mort de la princesse Diana.

La Tapisserie de Bayeux s’arrête un peu abruptement. Quelle était la vraie fin ? Pourquoi a-t-elle disparu ? Et pourquoi ces quelques mètres de toile brodée intéressaient-ils Napoléon, Hitler et les Windsor ?

L’intrigue ne manque pas d’originalité, le ton d’humour, et la toile de fond aux lieux si familiers donne à l’histoire un relief et une saveur tout particuliers.

Détail de vitrail

Le lavement des pieds (détail), Peter Hemmel d’Andlau, vers 1478-1481 Musée de l’oeuvre Notre-Dame, Strasbourg

Le lavement des pieds (détail), Peter Hemmel d’Andlau, vers 1478-1481 Musée de l’oeuvre Notre-Dame, Strasbourg

Si l’on pouvait admirer les vitraux du Moyen-Âge de près, que de détails on y verrait ! Celui-ci était à l’origine placé bien haut sur une verrière d’église. Il se trouve aujourd’hui au musée de l’oeuvre Notre-Dame de Strasbourg, idéalement situé à hauteur des yeux, ce qui permet de découvrir l’étonnante précision de son dessin.

C’est encore plus net sur l’image agrandie : voyez les rides d’expression des apôtres, les boucles de la barbe et des cheveux, les reliefs du bonnet, les coutures du tissu, les veines du bois… Et ces bouches sur le point de parler, ces regards…

L’artiste s’est habilement servi de la grisaille pour marquer les ombres, donner du relief au dessin. C’est tout un psychodrame qui est en train de se jouer pendant que les douze disciples attendent leur tour de se faire laver les pieds par Jésus. Chacun a une expression différente, Judas se cache derrière les autres.

Pourquoi tout ce luxe de détails alors que personne ne les verrait, à plusieurs mètres de distance ? Adrien Goetz, dans son roman « Intrigue à l’anglaise », a cette belle phrase :

On ne sait pas comment on regardait vraiment les cathédrales et les églises au Moyen-Âge, entourées de maisons, de constructions de bois. Ceux qui les peignaient travaillaient pour le regard de Dieu.

Fils électriques

D’accord, c’est moche les fils électriques. Surtout les poteaux. Et c’est une bonne chose quand on décide d’enfouir les premiers et de supprimer les seconds.

D’accord, c’est moche les fils électriques. Surtout les poteaux. Et c’est une bonne chose quand on décide d’enfouir les premiers et de supprimer les seconds.

Encore quelques lustres et on les aura tous enlevés. Il faut donc se dépêcher d’admirer les graphismes qu’ils dessinent dans le soleil couchant… Toute notre soif de communication à contre-jour sur fond de nuages mousseux, tous ces mots et ces images qui passent dans les fils à travers le ciel.

Qu’est-ce qui peut bien être en train de se dire dans ces fils-là ? Des voeux de bonne année ? Des mots d’amour ? Ou juste un rendez-vous avec le plombier, le garagiste ou, disons, l’électricien ?

Atelier de Monet

C’est de la rue Claude Monet qu’on le voit le mieux, cet énorme atelier que Monet s’est fait construire à 76 ans dans sa propriété de Giverny. Il le trouvait fort laid et on ne peut pas lui donner entièrement tort, même si sa construction en pierre de Vernon lui donne aujourd’hui un certain charme.

C’est de la rue Claude Monet qu’on le voit le mieux, cet énorme atelier que Monet s’est fait construire à 76 ans dans sa propriété de Giverny. Il le trouvait fort laid et on ne peut pas lui donner entièrement tort, même si sa construction en pierre de Vernon lui donne aujourd’hui un certain charme.

L’atelier où Monet a peint ses grandes décorations se voulait avant tout fonctionnel. A l’intérieur il éclate de lumière grâce à sa double verrière de toit, à la fois au nord et au sud.

Dès les premiers beaux jours le soleil devait faire monter sérieusement la température à l’intérieur, si bien que Monet a fait installer de grands rideaux pour se protéger de ses ardeurs.

La Manneporte, reflets sur l’eau

20 janvier 2008 / Un commentaire sur La Manneporte, reflets sur l’eau

A l’automne 1885 Claude Monet effectue un long séjour sur les côtes de la Manche, à Etretat. Il s’intéresse à une foule de motifs et de perspectives différents, subjugué par la beauté spectaculaire des lieux :

écrit-il à Alice à son arrivée.

Cette vue de la plus découpée des arches de pierre, Monet est allé la chercher en marchant deux kilomètres le long du chemin des douaniers au sommet de la falaise. Une bonne trotte quand il faut transporter tout le matériel de peinture. Selon Maupassant, il se faisait aider par des enfants qui portaient ses toiles jusqu’au motif.

Monet a peint deux tableaux depuis cet endroit dans un éclairage différent. On peut voir celui ci-dessus au musée des Beaux-Arts de Caen, où le musée d’Orsay l’a mis en dépôt. L’autre tableau de ce même motif se trouve à Philadelphie en Pennsylvanie.

Deux caractéristiques frappent le spectateur de La Manneporte, reflets sur l’eau : son coloris bleu et rose très lumineux, très Monet, et son aspect inachevé qui gênait tellement ses contemporains.

Monet a signé le tableau, c’est qu’il le considérait suffisamment terminé pour le vendre. Mais on est bien loin des surfaces léchées qui étaient la règle à l’époque. Les coups de pinceaux apparaissent, vigoureux.

Cependant, malgré cette touche bien marquée, les couleurs semblent se fondre les unes dans les autres, sous l’effet d’un soleil qui noie le paysage dans la lumière.

Monet a ignoré les ombres, les contrastes pour répandre partout cette lumière vaporeuse du bord de mer normand.

Il n’a pas cherché à donner une représentation réaliste des lieux mais plutôt à rendre l’impression de lumière vibrante perçue par la rétine.

La roche n’apparaît pas comme un masse solide, elle semble posée sur la mer, tandis que son reflet éclaté par les vagues s’étire jusqu’au bas du tableau.

Le miroir dansant de l’eau n’a pas fini de fasciner Claude Monet.