Pourquoi y a-t-il des monstres à l’extérieur des églises ?

Cette mignonne petite bête qui escalade le portail de la collégiale Saint-Vulfran d’Abbeville vous rappelle quelqu’un ? Ne dirait-on pas Denver, le dernier dinosaure, héros des dessins animés de la télévision ?

Cette mignonne petite bête qui escalade le portail de la collégiale Saint-Vulfran d’Abbeville vous rappelle quelqu’un ? Ne dirait-on pas Denver, le dernier dinosaure, héros des dessins animés de la télévision ?

D’un anachronisme à l’autre, on peut se demander où les sculpteurs du Moyen-Age sont allés chercher le modèle de ce monstre. Si l’on s’imagine un peu vite qu’ils n’avaient aucunes connaissances archéologiques, la ressemblance avec les dinos est assez troublante.

Que vient faire cette bête à cet endroit-là ? La question s’impose chaque fois que l’on regarde une église gothique de quelque importance, face à la multiplication des gargouilles et des monstres en tous genres.

L’explication la plus courante est qu’ils sont là comme des épouvantails, pour faire fuir les démons attirés par toutes les âmes réunies à l’intérieur de l’édifice.

Mais un tailleur de pierre vient de me donner une autre analyse qui m’a fait l’effet d’une révélation, tant elle semble évidente après coup : les gargouilles et autres monstres sont une matérialisation dans la pierre des démons en train de fuir de l’église, repoussés par la sainteté du lieu. Un peu comme si on pétrifiait des vampires battant en retraite parce qu’ils ont aperçu des gousses d’ail.

Transformés en gargouilles, voilà les monstres matés, cracheurs d’eau bienfaisante plutôt que de feu destructeur.

Séjour en francophonie

Qu’a retenu Monet de son séjour sous les drapeaux en Algérie, en 1861-62 ? Les femmes parées de bijoux d’or, les chameaux et leur démarche altière, presque chic ?

Qu’a retenu Monet de son séjour sous les drapeaux en Algérie, en 1861-62 ? Les femmes parées de bijoux d’or, les chameaux et leur démarche altière, presque chic ?

Y a-t-il connu son premier amour, l’a-t-il fait valser au bal du 14 juillet ?

A-t-il aimé, quand il bivouaquait à quelques mètres de la plage, les couchers de soleil aux teintes abricot ?

L’armée française n’avait certes rien à voir avec une bande de bachi-bouzouk, mais dans son costume bleu et rouge, qui paraît si bizarre aujourd’hui où règnent les tenues de camouflages passe-partout, le jeune Monet avait un air de clown, comme on peut en juger sur ce Portrait de Claude Monet en uniforme par Charles Lhuillier, daté de 1861 et conservé au musée Marmottan à Paris.

Vous aussi, du 10 au 20 mars 2007, laissez libre cours à votre imagination et participez à la Semaine de la langue française et de la francophonie en jouant avec les dix mots proposés : abricot, amour, bachi bouzouk, bijou, bizarre, chic, clown, mètre, passe-partout, valser.

L’art de photographier les jardins

L’impressionnisme est une gageure, celle de rendre, par la technique lente de la peinture, l’impression d’un instant. Si l’on s’en tient à cette définition, la photographie paraît impressionniste par nature, puisqu’elle fixe instantanément l’instant.

L’impressionnisme est une gageure, celle de rendre, par la technique lente de la peinture, l’impression d’un instant. Si l’on s’en tient à cette définition, la photographie paraît impressionniste par nature, puisqu’elle fixe instantanément l’instant.

Bien sûr, il y a des photos qui sont intemporelles. Et bien sûr, la peinture impressionniste, c’est aussi une touche, un choix de motifs, une réflexion sur le rôle de l’art…

La photographe Anne Chrysotème excelle dans l’art de l’impressionnisme photographique. Il y a quelques années, elle s’est prise de passion pour les jardins de Claude Monet à Giverny, au point d’y fixer sur la pellicule argentique plusieurs milliers de clichés.

Quand elle arrive avec sa dernière moisson, c’est toujours un moment d’émerveillement de découvrir ses photos pleines de poésie, de magie. Son talent me bluffe. Comme le peintre transforme un paysage en oeuvre, elle magnifie ce lieu que je connais bien, avec sa vision personnelle d’artiste.

A Giverny, Anne Chrysotème aime les reflets du jardin d’eau, les couleurs de l’automne. En suivant ce lien, vous verrez d’ailleurs que la photo n’est pas le seul de ses talents.

Anne prend son temps pour tirer le portrait des fleurs comme ces roses du Clos Normand, devant la maison du peintre.

Si vous voulez essayer d’en faire autant, il vous faut un appareil avec une bonne optique, qui permette de jouer sur la profondeur de champ. Passez-le en mode manuel, choisissez une grande ouverture de diaphragme et réglez la netteté du premier plan. Petit truc, Anne recommande de choisir un arrière-plan sombre, le ciel ne donne pas grand-chose. Pour le reste, l’oeil, la composition, sont affaires personnelles.

Frederick et Mary MacMonnies

Cette toile de grandes dimensions (97 x 163 cm) de Mary Fairchild MacMonnies est un des chefs d’oeuvres du musée de Vernon. Elle représente le jardin de l’artiste en hiver.

Cette toile de grandes dimensions (97 x 163 cm) de Mary Fairchild MacMonnies est un des chefs d’oeuvres du musée de Vernon. Elle représente le jardin de l’artiste en hiver.

L’impressionniste américaine et son époux Frederick MacMonnies, peintre et surtout sculpteur, ont habité Giverny. A la fin des années 1890, les MacMonnies sont les deux artistes les plus marquants de la colonie de peintres étrangers qui a jeté son dévolu sur le village.

A cette époque, les MacMonnies jouissent d’une certaine aisance. Ils emménagent dans un ancien monastère du 16e siècle, que leurs amis renomment bientôt le MacMonastery.

La demeure est entourée d’un parc d’un hectare et demi. Au tournant du siècle, Claude Monet n’est pas le seul à avoir un magnifique jardin à Giverny. De l’avis de certains visiteurs, celui des MacMonnies, à l’autre extrémité du village, est encore plus beau. Plus dans le goût du temps, en tout cas. On voit bien ici le bassin au milieu duquel se dresse une statue du dieu Pan. D’autres statues antiques sont alignées sur le mur au second plan. Monet, en revanche, n’a que faire de cet académisme, on ne trouve pas une seule statue dans son jardin.

Comme souvent avec les oeuvres des peintres américains réalisées à Giverny, on ne peut s’empêcher d’établir des comparaisons avec Monet. Le « Jardin en hiver à Giverny » de Mary Fairchild MacMonnies évoque le maître de l’impressionnisme à plus d’un titre :

– la localisation du motif (Giverny, reconnaissable à la colline à l’arrière-plan),

– le thème traité (un coin de jardin),

– le traitement de la lumière (touche vibrante et dorée),

– l’importance du moment de la journée (le matin, à en juger par le sens des ombres)…

Toutes ces caractéristiques font penser aux paysages d’hiver de Monet, à la Pie, aux Glaçons, à la route près d’Honfleur, aux Meules en hiver… Claude Monet a exercé une influence indéniable sur Mary MacMonnies. Comme lui, elle a d’ailleurs représenté son jardin à plusieurs saisons, des toiles que l’on peut voir également au musée de Vernon.

Aujourd’hui, l’ancienne propriété des MacMonnies s’appelle le Moutier, nom qui dérive de monastère, et se trouve non loin de l’église.

Les Refusées du Salon

Il n’y a pas qu’au Salon de l’Agriculture (qui, au cas où cela vous aurait échappé, se tient cette semaine Porte de Versailles à Paris) qu’on peut voir des vaches et des veaux. En Normandie, on a ça toute l’année chez nous. Certes, les bovins ne sont pas aussi astiqués que ceux qui participent au salon parisien. Les vaches ont des mensurations ordinaires. Ce ne sont pas les Claudia Schiffer des bovidés. Elles sont juste normales, comme vous et moi, qui ne songeons pas à concourir pour Elite. A tous les coups, si elles essayaient, elles seraient refusées au Salon.

Il n’y a pas qu’au Salon de l’Agriculture (qui, au cas où cela vous aurait échappé, se tient cette semaine Porte de Versailles à Paris) qu’on peut voir des vaches et des veaux. En Normandie, on a ça toute l’année chez nous. Certes, les bovins ne sont pas aussi astiqués que ceux qui participent au salon parisien. Les vaches ont des mensurations ordinaires. Ce ne sont pas les Claudia Schiffer des bovidés. Elles sont juste normales, comme vous et moi, qui ne songeons pas à concourir pour Elite. A tous les coups, si elles essayaient, elles seraient refusées au Salon.

Hier, je suis allée assister à la traite du soir. Elle commence à 17 heures, et il faut une heure trente pour traire les 80 vaches laitières de l’exploitation, une opération qui se répète deux fois par jour.

Ca rend zen de regarder des vaches. Certaines sont pressées de se faire traire, les dominantes du troupeau passent les premières. Mais la plupart patientent avec placidité. Elles s’engagent les unes derrières les autres dans la file qui mène à la salle de traite, comme si elles faisaient la queue au self, et certaines devront attendre près de 90 minutes, mais elles ne semblent pas s’en soucier. Comment font-elles ? D’où leur vient cette sérénité ? Elles ne discutent pas avec leurs voisines. Elles n’ont pas de MP3 dans les oreilles. Aucune distraction à l’horizon. Elles sont là, présentes de toute la masse de leur gros corps. A quoi pensent-elles ? Pensent-elles, d’ailleurs ?

La fermière m’a fait voir les veaux. Il est regrettable que ce mot soit masculin, car tous étaient des femelles. Les demoiselles sont conservées pour renouveler le troupeau, tandis que les jeunes gens finissent rapidement à l’abattoir. Cela peut être un avantage certain de naître avec des mamelles, en tout cas chez les vaches.

Il faut apprendre aux veaux à boire au seau, car cela ne va pas de soi de baisser la tête pour se nourrir quand on est programmé pour la lever vers le pis de sa mère. On leur appuie légèrement sur la tête, certains pigent au quart de tour, d’autres mettent plusieurs jours…

Les petits veaux sont tout à fait attendrissants, ils vous tètent la main goulûment, ils ont l’air de la prendre pour une grosse tétine en silicone. Leur pelage dru a le toucher d’une peluche.

En grandissant, les veaux deviennent joueurs et turbulents. Ils courent d’un côté à l’autre de l’étable sur leurs pattes grêles, si vite qu’on a peur qu’ils ne les cassent. Puis les génisses s’assagissent. Des plus jeunes veaux aux vaches allaitantes, les bêtes sont regroupées par âge, comme à l’école.

Toutes attendent avec impatience le moment d’aller brouter et gambader dans les prés. C’est pour bientôt, il y a de l’herbe, mais la pluie a rendu le terrain trop boueux. Est-ce à cela que vous songiez, Mesdames, en attendant la traite ?

Champ d’avoine

Il fut un temps où les Monet ne s’adjugeaient pas sous le marteau des commissaires – priseurs après d’haletantes ventes aux enchères, mais où ils s’offraient tout bonnement à la convoitise des collectionneurs.

Il fut un temps où les Monet ne s’adjugeaient pas sous le marteau des commissaires – priseurs après d’haletantes ventes aux enchères, mais où ils s’offraient tout bonnement à la convoitise des collectionneurs.

Imaginez par exemple que vous vivez en 1891 à Boston, vous êtes amateur d’art, vous vous appelez Desmond Fitzgerald, et voilà que le 7 avril vous découvrez ce Monet-ci à la galerie J. Eastman Chase.

Je peux vous dire ce qui vous arrive : votre coeur s’emballe, et vous ne rêvez que d’une chose, c’est que votre cousin se porte acquéreur du tableau.

Pourquoi ? Je ne lis pas dans vos pensées à ce point là. Votre cousin John Nicholas Brown vous a peut-être demandé de le conseiller pour se constituer une collection ? Ou est-il plus fortuné que vous ? En tout cas, après avoir beaucoup admiré le Champ d’avoine, vous foncez au bureau des télégrammes et vous cablez ce mot enthousiaste à votre cousin qui habite Providence :

Le plus magnifique Monet vient d’arriver. Vous et votre mère l’admirerez. Il m’est réservé jusqu’à demain midi. Quinze cents $. Je vous supplie de dire oui, vous ne le regretterez jamais. Répondez oui ou non ce soir si possible.

Vous êtes sur des charbons ardents tout le reste de la journée. Enfin, à 8 heures du soir, vous retournez à la Western Union Telegraph Company juste à l’instant où le bureau va fermer, et, quel bonheur, le télégramme d’acceptation de votre cousin arrive à cet instant.

Ensuite, vous rentrez chez vous et, après dîner, vous reprenez la plume pour être un peu plus précis. Il s’agit de rassurer votre correspondant qui achète sans avoir vu.

Le tableau pourrait être vendu, si tu décides de ne pas le garder, mais il est d’une beauté surprenante et de la meilleure qualité – signé et daté 1890. Il a la même taille (N.D.L.R. : 50×76 cm) que ma Scène d’automne dans la bibliothèque – un peu plus grand que le tableau d’Antibes que tu as vu chez moi. Il est (…) arrivé de Paris cet après-midi. Nous ne sommes que quelques-uns à l’avoir vu.(…) C’est le tableau de Monet le plus complet que j’ai jamais vu, un chef d’oeuvre. C’est un champ de blé et de coquelicots avec quelques arbres, semblable à celui que toi et H aimiez mais bien bien meilleur à tous égards. Tu ferais bien de descendre pour le voir tout de suite. Mais il est impossible de te donner une idée de sa finesse et de sa beauté. C’est un jour chaud et vaporeux de plein été.

Et pour mieux vous faire comprendre vous griffonnez un petit dessin de la composition du tableau. Enfin, après avoir signé, vous rajoutez encore ce post-scriptum :

C’est une belle composition autant qu’une belle image. C’est le meilleur que j’ai jamais vu. Il vaudra plus de 10.000 dollars un jour.

Vous avez le goût sûr : votre cousin n’est pas déçu de son acquisition. Il l’aime tellement qu’il garde le tableau toute sa vie, et ses héritiers, tout aussi séduits, ne s’en séparent pas davantage.

On possède quelques détails sur la création de cette oeuvre. Daniel Wildenstein a déterminé qu’elle a été peinte « sur le plateau au nord du val de Giverny, à l’orée des bois de la Réserve et du Gros-Chêne, en regardant ver l’est. » Elle fait partie d’une mini série de quatre toiles peintes au même endroit pendant l’été 1890, quand, après une longue période de mauvais temps, Monet retrouve enfin la possibilité de travailler sur le motif, en plein air. Quant à savoir s’il s’agit d’avoine ou de blé, il faut un oeil d’expert pour faire la différence !

Le Musée nationale de la Céramique de Sèvres

De quelle couleur est ce vase ? Il vous paraît rose, n’est-ce pas ? Mais peut-être que, si vous allez le voir au musée national de la céramique à Sèvres, vous aurez l’impression qu’il tire plutôt sur le vert.

De quelle couleur est ce vase ? Il vous paraît rose, n’est-ce pas ? Mais peut-être que, si vous allez le voir au musée national de la céramique à Sèvres, vous aurez l’impression qu’il tire plutôt sur le vert.

Cet énorme objet de plus d’un mètre de haut a été fabriqué dans la manufacture de Sèvres en 1883, en porcelaine dure dite « pâte changeante » : quand on le regarde à la lumière électrique, le vase est rose, tandis qu’il est vert céladon en éclairage naturel.

Ce fleuron de la manufacture accueille les visiteurs du musée à l’entrée des collections de porcelaine, et c’est un festival étourdissant de tout ce qui s’est fait de plus raffiné en la matière depuis plusieurs siècles, dans une débauche de décors minutieux et de dorures.

On doit à Louis XIV d’avoir imposé la faïence sur les tables des nobles, qui ne juraient auparavant que par la vaisselle d’orfèvrerie. Le métal précieux a trouvé un meilleur usage dans les coffres royaux… pour le plus grand bonheur des manufactures de faïences, qui connaissent dès le début du 18e siècle un essor sans précédent. De Marseille à Rouen et à Strasbourg, la vaisselle se pare de délicats motifs de fleurs, surtout des roses et des tulipes.

Sèvres est une manufacture de porcelaine créée plus tardivement, par Louis XV : vers 1770, on perce enfin le secret des porcelaines chinoises si fines et translucides, composées de kaolin, de quartz et de feldspath.

La manufacture de Sèvres fonctionne toujours, mais sa production est réservée à une élite capable de s’offrir des pièces de vaisselle dont les prix s’expriment avec trois ou quatre chiffres.

Beaucoup plus abordable, l’entrée au musée voisin permet de découvrir les différentes productions de céramiques à travers le globe, des grès japonais aux carreaux islamiques, des pavés de terre cuite aux statues religieuses.

Il faut moins d’une heure pour se rendre de Giverny à Sèvres. Le musée est situé tout près de la sortie du tunnel de Saint-Cloud au bout de l’autoroute de Normandie, l’A13. Il suffit de prendre la sortie Boulogne-Billancourt et de longer la Seine vers la droite sans la traverser.

Parlez-vous français ?

Je suis allée à l’étranger ce week-end. A Bruges. Cela faisait plusieurs lustres que je rêvais de cette destination, probablement la plus belle ville de Belgique, et j’ai fait toute la visite avec un sourire extatique semblable à celui qu’on voit souvent aux visiteuses de Giverny.

Je suis allée à l’étranger ce week-end. A Bruges. Cela faisait plusieurs lustres que je rêvais de cette destination, probablement la plus belle ville de Belgique, et j’ai fait toute la visite avec un sourire extatique semblable à celui qu’on voit souvent aux visiteuses de Giverny.

A quoi tient le bonheur d’être à l’étranger ? A cette façon de transformer les choses les plus ordinaires. C’est une baguette magique qui change la couleur des boîtes aux lettres, la forme des façades, les noms des magasins et les habitudes alimentaires.

A Bruges, les chocolateries fleurissent à tous les coins de rue. Après en avoir compté dix, je suis entrée dans l’une d’elles pour une double gourmandise : celle des douceurs fondantes et celle, exquise, de demander : « Parlez-vous français ? »

C’est une pure formalité, les commerçants belges maîtrisent parfaitement les deux langues officielles de leur pays, il n’y pas de doute là-dessus. Mais j’adore, en le disant, me régaler du fait d’être en pays flamand, et sentir que mon interlocuteur me fait une politesse, une faveur, en s’exprimant en français.

Moi qui ai tenté avec une réussite variable d’apprendre tant de langues, qui ne me sont d’aucune utilité ici, j’aime éprouver de la reconnaissance pour cet effort d’apprentissage et de mémorisation que la boulangère, le restaurateur, le passant dans la rue ont fourni il y a longtemps. Ce lourd travail qui ne m’était pas destiné, qui avait un but imprécis et global – communiquer avec les francophones – trouve son application aujourd’hui pour me renseigner ou me servir, et je le reçois comme un cadeau.

Les côtes anglaises par temps clair

Tout le littoral normand est baigné par la Manche. De la vallée de la Bresle, au Nord, à celle du Couesnon qui arrose le Mont-Saint-Michel, à l’Ouest, s’étirent des centaines de kilomètres de côtes. Les plages de sable fin alternent avec les plages de galets et les falaises bordées d’un interminable sentier des douaniers.

Tout le littoral normand est baigné par la Manche. De la vallée de la Bresle, au Nord, à celle du Couesnon qui arrose le Mont-Saint-Michel, à l’Ouest, s’étirent des centaines de kilomètres de côtes. Les plages de sable fin alternent avec les plages de galets et les falaises bordées d’un interminable sentier des douaniers.

Bien avant l’apparition de l’Homme sur la Terre, les îles britanniques étaient rattachées au continent. Il reste de ce lointain passé des similitudes géologiques qui donnent aux deux côtes un air de famille : mêmes falaises crayeuses de chaque côté du Channel, même végétation calcicole, par exemple.

Pour qui se trouve en Normandie, la comparaison reste théorique, car il faut plusieurs heures de navigation depuis Cherbourg, Ouistreham, Le Havre ou Dieppe pour traverser le bras de mer et juger de la ressemblance. De nulle part depuis les côtes normandes, quel que soit le temps, on n’aperçoit la Grande-Bretagne, mais on sait qu’elle est derrière l’horizon. Autrefois, elle a fait l’effet d’un territoire à conquérir, ou d’une menace, ou d’un refuge, selon les époques. C’est une présence que l’on devine sans la voir.

Tout change quand on remonte vers le Nord et qu’on approche de Calais. Les deux côtes se rapprochent de façon spectaculaire, au point de laisser entre elles un couloir de 28 kilomètres seulement. Le cap Gris-Nez est le point le plus avancé du littoral français. Il forme un promontoire d’où la vue porte jusqu’à Folkestone. Par temps clair, les falaises anglaises s’élèvent au-dessus de l’horizon, ruisselantes de soleil, proches à les toucher.

N’était le vent, on resterait longtemps à regarder les bateaux qui se succèdent, tous à la queue leu leu. Cinq cents navires par jour font de ce chenal le passage maritime le plus fréquenté du monde.

N’était la pluie récente, on s’assiérait bien dans l’herbe rase, les yeux fixés de l’autre côté de la mer, à rêver de cet ailleurs so british. Et peut-être qu’au même instant, il y aurait quelqu’un d’autre, là-bas, en train de scruter à l’horizon les limites du continent européen, en rêvant de France et de voyage.

Mur en trompe-l’oeil

Où s’arrête la réalité ? Où commence l’illusion ? A Vétheuil un trompe-l’oeil représentant un vaste panorama anime la place du village devant la mairie. C’est la vue sur la vallée de la Seine que l’on aurait en montant au sommet de la colline.

Où s’arrête la réalité ? Où commence l’illusion ? A Vétheuil un trompe-l’oeil représentant un vaste panorama anime la place du village devant la mairie. C’est la vue sur la vallée de la Seine que l’on aurait en montant au sommet de la colline.

On aperçoit, dans l’ombre, l’église du village. Dans le ciel peint, un planeur rappelle que l’aérodrome de Chérence est tout près, et que les adeptes de vol à voile viennent profiter des courants ascendants créés par les falaises.

La mise en place du dessin a été si habilement faite, en tirant parti au mieux des bâtiments, qu’il est difficile de distinguer le vrai du faux. Les mots Alimentation Générale sont hors de la fresque, mais le toit de la boutique est peint, on peut le vérifier en regardant le bord de la façade, parfaitement lisse, à gauche. Peint aussi, le petit chat sur le toit qui s’amuse à faire s’envoler un pigeon.

L’image réduite ne permet pas de rendre tous les détails, mais la fresque en fourmille, et pour une fois, on peut s’approcher tout près : elle descend à hauteur des yeux.

Sur la droite, au premier plan, l’artiste a imaginé une terrasse de café. Tous les peintres qui ont habité le village y sont représentés. Claude Monet figure en bonne place. Il est reconnaissable à sa longue barbe qui n’était pas encore blanche du temps où il vivait à Vétheuil, à la fin des années 1870.

Plaque émaillée

Voilà qui sent l’authentique : la police de caractères signe la Belle Epoque, de même que les côtés chantournés. L’usure aux coins, l’aspect bombé de cette plaque émaillée confirment qu’elle arrive tout droit d’il y a un siècle.

Voilà qui sent l’authentique : la police de caractères signe la Belle Epoque, de même que les côtés chantournés. L’usure aux coins, l’aspect bombé de cette plaque émaillée confirment qu’elle arrive tout droit d’il y a un siècle.

Le dessin, très délicat, illustre précisément le texte, il représente une branche de tilleul en fleurs où volètent des papillons.

La plaque a-t-elle été faite à la demande, ou ce modèle était-il courant à l’époque ? Le nom de la maison, en tout cas, n’est pas usurpé, puisqu’on aperçoit les tilleuls en question depuis le portail.

Ils étaient sans doute déjà là quand les propriétaires ont cherché un nom pour leur demeure, à moins que ce ne soient eux qui les aient plantés.

L’oeil jongle de l’écrit au dessin, du dessin au motif, comme dans une muséographie in situ. Il y a dans la concordance entre les trois – concordance de sujet et concordance temporelle – quelque chose de satisfaisant pour l’esprit : une cohérence qui se retrouve rarement dans les noms de maison plus contemporains.

Monet et Proust

On aurait aimé qu’ils se soient rencontrés, ces deux géants-là. Mais il semble bien que non. La vie de Claude Monet et celle de Marcel Proust sont somme toute bien documentées, et même s’il est toujours possible d’imaginer une entrevue fortuite qui aurait échappé au passage à la postérité, elle reste improbable.

On aurait aimé qu’ils se soient rencontrés, ces deux géants-là. Mais il semble bien que non. La vie de Claude Monet et celle de Marcel Proust sont somme toute bien documentées, et même s’il est toujours possible d’imaginer une entrevue fortuite qui aurait échappé au passage à la postérité, elle reste improbable.

Je n’ai pas trouvé trace, non plus, que Monet ait lu Proust. L’auteur d’ A la Recherche du temps perdu devient célèbre en 1919 avec l’attribution du prix Goncourt pour A l’ombre des Jeunes filles en fleurs. A cette date, la vue de Monet est fortement diminuée par la cataracte. Pouvait-il encore lire ? Se faisait-il lire des livres ?

On sait en revanche que Proust admirait beaucoup les Monet qu’il a pu voir, notamment « Champ de Tulipes près de Harlem ». Le personnage du peintre Elstir, qui apparaît dans la Recherche, a sans doute quelque chose de Monet, même si on peut y lire une anagramme de Whistler.

La rencontre n’a pas eu lieu, et pourtant que de convergences dans les oeuvres de Marcel Proust et Claude Monet… Une étude de Michael Magner (membre de la Marcel Proust Gesellschaft, association des amis de Proust de langue allemande) souligne ces points communs.

Le plus évident est territorial, c’est ce balancement entre Paris et la Normandie, l’attraction pour les côtes de la Manche aussi bien chez Proust que chez Monet, et qui s’exprime dans leurs visions de la Gare Saint-Lazare, point de départ parisien des trains pour la Normandie.

L’évocation de la nature chez Proust présente plus d’un parallèle avec l’oeuvre de Monet : longues descriptions de nénuphars flottant sur l’eau, de lilas en fleur, d’orchidées, de falaises… On pourrait multiplier les exemples.

Au-delà de ces aspects quasi matériels, Magner note des affinités plus profondes. Avec son regard aigu, son infinie analyse de tout ce qui se présente à sa pensée, Proust décrit en mots des phénomènes que Monet exprime en peinture. L’aspect impressionniste du style de Proust a frappé ses lecteurs depuis longtemps – il existe dès 1930 des études sur ce sujet.

Sainte Radegonde

C’est la Sainte-Radegonde d’hiver aujourd’hui. Oui, je sais, merci de l’info, vous ne connaissez aucune Radegonde. Ou peut-être que si ? Peut-être que ce prénom qui figure ici au Top 50 des oubliés du calendrier est super tendance ailleurs sur la planète ? Dans ce cas, que les Radegonde se manifestent, je leur enverrai un bouquet virtuel de roses de Giverny.

Radegonde était mariée à Clotaire. Bien disparu aussi comme prénom. Je crois qu’il y a un Clotaire dans le Petit Nicolas de Goscinny, mais c’est parce que l’auteur s’est amusé à collectionner des prénoms improbables.

Clotaire et Radegonde… Ce n’était pas le couple de l’année, ces deux-là. Ils ont vécu au 6e siècle. Radegonde était une princesse germanique, et par malheur, quand elle était petite, son père et Clotaire se sont fait la guerre. C’est Clotaire qui a gagné. Le fils de Clovis a massacré la famille de Radegonde et a emmené l’enfant en captivité.

On l’imagine noble, douce et belle, Radegonde. Sinon, pourquoi Clotaire aurait-il eu l’idée de l’épouser quelques années plus tard ?

Malheur aux vaincus ! Radegonde, la mort dans l’âme, doit se soumettre à l’assassin de ses parents. La pieuse jeune femme devient reine, et voit dans cette situation le moyen de faire encore plus de bien autour d’elle. Radegonde se consacre aux pauvres et aux malades. Elle s’approche sans crainte des lépreux et n’est pas dégoûtée par les dermatoses les plus aiguës.

Clotaire devrait se réjouir d’avoir une épouse aussi vertueuse. Mais il ne trouve rien de mieux à faire que d’exécuter son frère, soi-disant pour trahison. C’en est trop pour Radegonde, toute sainte qu’elle soit. Elle veut prendre le voile, mais son royal époux ne l’entend pas de cette oreille et la fait poursuivre. Radegonde parvient à s’échapper grâce au miracle des avoines : elle fait instantanément pousser un champ pour s’y cacher. Elle fondera une abbaye à Poitiers, où on conserve toujours ses reliques.

L’église de Giverny est consacrée à Sainte-Radegonde. Une statue de pierre du 17e siècle, située à gauche de l’autel, la représente en mère-abbesse.

Le culte de la sainte est encore très vivant en Normandie. On recense neuf sanctuaires où elle est vénérée. Sa fête principale est le 13 août.

C’est le roi de France Charles VII qui, en 1450, en lance le culte. On sort de la Guerre de Cent Ans et le protégé de Jeanne d’Arc veut s’affirmer comme l’héritier légitime du trône de France, en soulignant ses neuf siècles de lignage royal. Pour enfoncer le clou, il prénomme d’ailleurs sa première fille Radegonde.

La foi populaire prête des vertus curatives à Sainte-Radegonde, qui fait partie des saints guérisseurs. A Giverny, on peut voir à l’entrée de l’église la « pierre de Sainte-Radegonde », sans doute un ancien menhir ou dolmen christianisé ultérieurement, qui a la réputation de soigner les maladies de peau. Ce n’est pas impossible, après tout. Au vu de ce que l’on sait aujourd’hui sur les dermatoses atopiques, il se peut que certaines d’entre elles cèdent au tellurisme du lieu, renforcé d’une prière fervente. L’avoine, pour sa part, possède des principes actifs utilisés en pharmacie pour adoucir les peaux irritées.

Reconnaître les moustaches

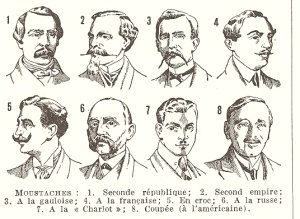

Apprenons à reconnaître les moustaches ! En guise d’alibi, s’il en faut un, disons que cela peut être utile pour dater approximativement une photo ou un tableau.

Apprenons à reconnaître les moustaches ! En guise d’alibi, s’il en faut un, disons que cela peut être utile pour dater approximativement une photo ou un tableau.

Cette figure du Larousse du XXe siècle, paru dans les années trente, contribue à nous éclairer sur cette question d’importance. Avec un sérieux imperturbable, les auteurs se sont préoccupés d’illustrer et dater les modes successives qui ont affecté la « partie de la barbe qui croît au-dessus de la lèvre supérieure ».

La moustache Seconde République (1848 à 1852), en forme de de nageoire caudale de cachalot, est intéressante, mais celle du Second Empire (de 1852 à 1870), interminablement effilée, a tout de même plus d’allure.

Malgré la sympathique évocation d’Astérix et Obélix, la moustache à la Gauloise est un peu déprimante. Celle « à la française » fait tout de suite plus snob. La moustache en croc est amusante, mais il faut oser.

Enfin l’illustrateur du dictionnaire manifeste son ouverture d’esprit en allant voir ce qui se passe à l’étranger. La moustache à la russe vous pose un homme, non ? Celle à la Charlot, plus British, a été immortalisée par Chaplin. Et la moustache coupée (à l’américaine) a un côté dynamique ma foi seyant.

Laquelle choisirez-vous, Messieurs ?

Le Musée de Normandie à Caen

Avez-vous une idée d’à quoi sert cet engin ? Il se trouve au Musée de Normandie à Caen, un musée consacré à l’histoire normande et aux arts et traditions populaires.

Avez-vous une idée d’à quoi sert cet engin ? Il se trouve au Musée de Normandie à Caen, un musée consacré à l’histoire normande et aux arts et traditions populaires.

C’est, explique le cartel, une « machine à laver le beurre » du début du 20e siècle. La petite fontaine sert à faire couler un filet d’eau sur le beurre fraîchement battu, que l’on malaxe grâce au fuseau monté sur pignons. Ingénieux, non ?

Nos ancêtres avaient plus d’un tour dans leur baratte pour se faciliter un peu le travail. Il valait mieux, car la Normandie assurait depuis le 18e siècle l’approvisionnement en beurre de la capitale. Progressivement, et surtout avec l’arrivée du chemin de fer, les champs de céréales ont été remplacés par les prés où paissaient les bonnes vaches normandes. Le débouché des produits laitiers a modifié le paysage.

Donc, il faut laver le beurre. A force qu’il nous arrive tout pasteurisé dans le chariot, on en oublierait comment on le fait. J’ai essayé, et ce n’est pas si évident de le réussir. Il faut se procurer de la crème crue et la battre à vitesse lente pendant dix bonnes minutes. Tout à coup elle se met à prendre en petits grains de beurre, victoire ! C’est alors qu’il faut laver doucement le beurre obtenu pour le débarrasser du babeurre et éviter qu’il ne rancisse.

Il ne reste plus qu’à le tasser dans un joli moule gravé d’une vache ou d’une fleur. Le goût est bien sûr incomparable…

Tellement délicieux que les bourgeois de Rouen étaient prêts à payer fort cher le droit d’en manger pendant le carême ! C’est grâce à cette « indulgence » qu’a, dit-on, été construite la tour de droite de la Cathédrale de Rouen, surnommée la Tour de Beurre.

Le musée de Normandie est installé dans le château de Caen, où il occupe l’ancien Logis des Gouverneurs. Il présente une foule d’objets insolites, émouvants, qui ont fait le quotidien de nos aïeux, et des pièces rares comme une splendide robe de mariée tout en dentelle blonde de Caen. La visite est passionnante, et, quelle chance, gratuite, (tout comme le musée voisin des Beaux-Arts) ce qui permet de voir et revoir le musée.

L’église de Giverny

J’ai fait visiter la petite église de Giverny à deux Japonaises, ce matin. C’est tout ce qu’on peut visiter à Giverny en ce moment, les musées sont fermés.

J’ai fait visiter la petite église de Giverny à deux Japonaises, ce matin. C’est tout ce qu’on peut visiter à Giverny en ce moment, les musées sont fermés.

Mes Japonaises étaient absolument charmantes. Elles parlaient très peu l’anglais et pas du tout le français, j’ai donc dû improviser une visite où les gestes avaient une large part. Elles ont fait d’énormes efforts pour essayer de deviner ce que j’essayais de leur expliquer, et je crois même que nous sommes parvenues à nous comprendre plusieurs fois.

En arrivant devant le porche, je voulais leur faire ressentir l’importance que l’édifice a eu dans la vie des Monet. C’est là que la famille assistait à la messe, c’et là qu’ont eu lieu les mariages. « Monet and Alice got married here ! » dis-je, en détachant chaque mot et en montrant mon alliance puis l’intérieur de l’église. « Aaaah ! » s’exclament les dames avec intérêt. Est-ce que c’était clair ? Est-ce que les Japonais portent des alliances ?

L’église Sainte-Radegonde de Giverny est une modeste église de village, mais les visiteuses ont été impressionnées par son caractère ancien. « Old ? » me demandent-elles. Comment leur expliquer que l’abside, romane, date du 11e siècle, tandis que la nef et le transept sont nettement plus récents, du 15e-16e siècle ? Je renonce à ces subtilités, je secoue vivement la tête, « yes ! 1000 years ! » et j’écris le nombre du doigt dans les airs, tout en l’épelant. « Ooooh !!! » disent-elles.

C’est un peu frustrant de ne pas pouvoir donner plus de détails. Nous sortons, et rendons visite à la tombe des Monet-Hoschedé à l’arrière de l’église. Le temps que j’explique qu’il est enterré là avec toute sa famille, elles sont déjà reparties. Zappons la complexité des liens familiaux… Je reviendrai me recueillir tranquillement une autre fois. Les Japonaises sont-elles toujours aussi pressées ? Ont-elles peur de me retenir trop longtemps ? Ou n’est-ce pas dans leur culture de vénérer les ancêtres devant leur tombe, mais plutôt devant un autel ?

L’instant d’après, je ne pense plus à la légendaire politesse des Japonais, si difficile à comprendre des Occidentaux. Mes visiteuses rient, ravies de voir les premiers arbres en fleurs et les bambous dans les jardins givernois. Et nous repartons dans ma voiture, et nous rions encore, parce qu’elle est de marque japonaise. Il n’y a pas besoin de beaucoup de mots pour bien s’entendre, en fait.

Regards croisés

Ce qui fait un tableau, c’est le regard. Celui du peintre, d’abord, qui dirige la main, exécutante plus ou moins heureuse et habile. Et puis celui du spectateur. Sans regard, pas de tableau. Qu’est-ce qu’une oeuvre d’art dans un coffre de banque ? Un morceau de toile recouverte d’un corps gras, le tout d’une valeur vénale absurdement élevée.

Ce qui fait un tableau, c’est le regard. Celui du peintre, d’abord, qui dirige la main, exécutante plus ou moins heureuse et habile. Et puis celui du spectateur. Sans regard, pas de tableau. Qu’est-ce qu’une oeuvre d’art dans un coffre de banque ? Un morceau de toile recouverte d’un corps gras, le tout d’une valeur vénale absurdement élevée.

Je pensais à cette fonction du regard en surfant sur ce blog écrit par des anglophones qui vivent à Paris.

Souvent les récits de touristes m’ennuient, avec leurs clichés et leurs jugements, doublés en filigrane d’un « c’est mieux chez nous » définitif. Rien de cela ici, au contraire.

Tous les co-auteurs de theparisblog.com tiennent chacun leur propre journal en ligne, et mettent en commun certains billets dans le blog communautaire.

Il en résulte une diversité d’inspiration et de styles qui ne s’obtient que par la pluralité d’une équipe. Avec une constante : la qualité de contenu, et une tendresse de regard commune à tous les intervenants.

C’est ce regard qui me fascine. On sent chez tous un amour de la France tout parcouru de bienveillance et d’humour, et en même temps un recul qui leur fait noter des détails qui nous échappent, à nous autres natifs.

J’ai beaucoup aimé l’histoire du serveur qui présente avec cérémonie la carafe d’eau comme si c’était un grand vin, et aussi notre manie des piécettes, nos stations de métro fantômes, nos anglicismes à la française…

C’est vivifiant comme la flamme de la Statue de la Liberté éclairant les façades parisiennes. Merci de nous apprendre à voir, les estrangerss !

La cuisine de Monet

Cette adorable vitrine de Cheryl Miller représente la cuisine de la maison de Monet à Giverny. C’est l’une des pièces les plus spectaculaires de la maison.

Cette adorable vitrine de Cheryl Miller représente la cuisine de la maison de Monet à Giverny. C’est l’une des pièces les plus spectaculaires de la maison.

A l’origine, la demeure ne comportait qu’une petite cuisine. C’est Monet qui a fait construire et aménager celle que nous pouvons voir aujourd’hui.

Les murs sont entièrement carrelés de carreaux bleus et blancs en céramique de Rouen, et les meubles peints en bleu ciel. Cette couleur n’a pas été choisie au hasard : la salle-à-manger jaune est juste à côté, si bien que lorsqu’on ouvre la porte pour le service, le bleu doux et froid et le jaune vif et chaud des deux pièces se répondent.

La pièce maîtresse de la cuisine, c’est le piano, le grand fourneau de tôle et d’acier, digne d’un restaurant. Il possède deux fours, et permet de cuire simultanément plusieurs plats. Il faut dire qu’on préparait quotidiennement des repas pour une bonne douzaine de personnes, sans compter les invités.

Le fourneau fonctionnait au bois ou au charbon, et dégageait une forte chaleur dans toute la pièce. Heureusement les deux portes-fenêtres donnant sur le jardin permettaient de ventiler la cuisine. Le fourneau possède encore son réservoir à eau, qu’il suffisait de remplir pour obtenir de l’eau chaude. On venait se servir au robinet situé à l’avant du fourneau.

Une magnifique rangée d’ustensiles en cuivre occupe le mur face au jardin. Casseroles, poêles, sauteuses, couvercles, écumoire, chocolatière… sont alignés comme à la parade, soigneusement astiqués. La collection est si complète qu’elle compte aussi des pièces d’usage moins fréquent comme la saumonière, un ustensile tout en longueur qui sert à cuire les poissons longs, ou la turbotière, à la curieuse forme de losange, adaptée à la cuisson des poissons plats comme le turbot.

Entre les deux portes-fenêtres se trouve l’évier en grès où on lavait les légumes du jardin potager. Les oeufs venaient de la basse-cour.

Au fond de la cuisine, une porte donne sur le cellier, une pièce fraîche au sol en terre battue où étaient stockés le vin et les fruits, bien rangés sur des étagères à claire-voie.

Cheryl Miller a représenté une femme en train de s’activer dans la cuisine, et elle a raison, c’était le domaine des femmes, la cuisinière, ses aides et Alice, qui décidait des repas et des achats. Monet ne mettait pour ainsi dire jamais les pieds dans la cuisine, ce qui ne l’empêchait pas de suivre avec attention ce qui s’y passait, en gourmet averti !

Le Grand Orgue de l’abbaye de Juaye-Mondaye

« Vous pouvez dire que c’est le plus beau buffet d’orgues de France ! Ou au moins de Normandie ! » Le frère de l’abbaye de Juaye-Mondaye qui fait visiter son église n’est pas peu fier de l’instrument qui s’élève au fond de la nef. Il faut reconnaître qu’il y a de quoi.

« Vous pouvez dire que c’est le plus beau buffet d’orgues de France ! Ou au moins de Normandie ! » Le frère de l’abbaye de Juaye-Mondaye qui fait visiter son église n’est pas peu fier de l’instrument qui s’élève au fond de la nef. Il faut reconnaître qu’il y a de quoi.

Lorgue de Mondaye a été construit en 1741, par un facteur dorgues du nom de Claude Parisot. Le buffet lui-même est de Melchior Verly. Le sculpteur a su donner le meilleur du style Louis XV, alors à son apogée. L’ensemble est « une oeuvre unique par léquilibre et lélégance, la richesse et la profusion de son ornementation, le mouvement général du dessin, le détail fouillé, pittoresque et quasiment ciselé » selon le site de l’abbaye.

C’est une envolée d’anges musiciens, conduits à la baguette par un ange chef d’orchestre. Toute cette troupe ailée joue du cor, de la trompette, du violon, de la harpe, du tambour… des instruments que les tuyaux de l’orgue reproduisent à merveille.

L’orgue anime la messe dominicale dans l’église que se partagent la communauté des Prémontrés et la paroisse de Mondaye. Mais on pourra aussi l’entendre chanter lors du 6e Festival de musique sacrée Mondaye-en-Musiques du 12 au 27 mai 2007.

Rinceau

La virtuosité des tailleurs de pierre de la Renaissance a de quoi couper le souffle. Cette exquise dentelle de feuillage a été taillée dans la masse par un artiste du 16e siècle : l’appui de fenêtre et le rinceau qui le souligne sont d’un seul tenant. Selon toute vraisemblance, la pierre a d’abord été dégrossie, puis posée et évidée en place, à plusieurs mètres du sol. Le risque aurait été grand, sinon, de casser les délicates feuilles d’acanthe.

La virtuosité des tailleurs de pierre de la Renaissance a de quoi couper le souffle. Cette exquise dentelle de feuillage a été taillée dans la masse par un artiste du 16e siècle : l’appui de fenêtre et le rinceau qui le souligne sont d’un seul tenant. Selon toute vraisemblance, la pierre a d’abord été dégrossie, puis posée et évidée en place, à plusieurs mètres du sol. Le risque aurait été grand, sinon, de casser les délicates feuilles d’acanthe.

Cette arabesque végétale est l’un des détails ornementaux qui font le charme du Manoir du Chapitre, à Ailly, dans l’Eure.

La rénovation exemplaire a su préserver les fenêtres à meneau, les oculi tréflés et les majestueux appareillages de pierre.

Quand on aime les vieilles pierres, impossible de ne pas avoir le coup de coeur pour cette belle demeure, qui replonge ses visiteurs dans l’ambiance du 16e siècle.

A côté de la cheminée monumentale, une armure monte la garde auprès d’un coffre gothique, tandis qu’un ange doré sourit sur le mur. Il flotte encore dans l’air une atmosphère recueillie qui rappelle que le manoir avait à l’origine une vocation religieuse. On s’attend presque à voir quelque prélat venir se chauffer les mains devant les flammes…

Monet au Carnaval de Nice

On se représente toujours Claude Monet comme un homme austère, travaillant sans relâche. C’est vrai, bien sûr, mais derrière cette rigueur, le peintre dissimule un caractère parfois enjoué, farceur, capable de fantaisie.

On se représente toujours Claude Monet comme un homme austère, travaillant sans relâche. C’est vrai, bien sûr, mais derrière cette rigueur, le peintre dissimule un caractère parfois enjoué, farceur, capable de fantaisie.

Cet aspect de sa personnalité trouve l’occasion de s’exprimer lors de son séjour sur la Riviera italienne pendant l’hiver 1884.

Monet peint d’arrache-pied un sujet difficile, le fouillis végétal du jardin de la villa Moreno, au centre de Bordighera. La propriété appartient à un Marseillais qui laisse aimablement travailler Monet, « un des artistes les plus distingués de Paris ».

Le peintre est sous le charme de cette propriété unique en son genre, qu’il décrit ainsi à Alice :

« Un jardin comme cela ne ressemble à rien, c’est de la pure féerie, toutes les plantes du monde poussent là en pleine terre et sans paraître soignées ; c’est un fouillis de toutes les variétés de palmiers, toutes les espèces d’oranges et de mandarines. »

L’exubérance du jardin le fascine au point qu’il souhaitera la recréer à Giverny. On retrouve dans les plates-bandes débordantes de fleurs géantes du clos normand, dans les buissons qui entourent le jardin d’eau un peu de la prolifération du jardin Moreno.

Donc, pendant des semaines, Monet est sur le motif, il s’acharne à rendre les plantes et les paysages de la Côte d’Azur, avec l’alternance de satisfaction, de doute et de découragement qui lui sont habituels.

Fin février, il a hâte de rentrer à Giverny. Mais il ne sait pas résister à l’invitation de Monsieur Moreno, qui l’entraîne au Carnaval de Nice.

Le visage protégé d’un masque en fil de fer, couvert de plâtre et de farine, c’est un nouveau Monet qui se révèle, celui qui se lâche en prenant part à la bataille de bonbons.

Voici le récit qu’il en fait à Alice, une vision de peintre autant que de participant enthousiaste :

Les chevaux, les voitures couvertes de housses vertes, bleues, rouges, et dans chaque voiture des sacs énormes de ces bonbons ; du reste, tout le monde porte en bandoulière son sac et une pelle pour les jeter. C’est un combat acharné, tout le monde est blanc de farine, il en tombe des fenêtres, de partout, il n’y a pas d’abri possible. »

Pauvre Alice, qui doit imaginer ces débordements, elle qui se morfond à l’attendre à Giverny !

Le rouge-gorge

Le temps s’est soudainement mis au beau ce week-end, comme pour se faire pardonner une semaine pluvieuse. Récompense de toute cette pluie, le jour se lève dans une lumière enchanteresse de premier matin du monde, réveillant tous les oiseaux.

Le temps s’est soudainement mis au beau ce week-end, comme pour se faire pardonner une semaine pluvieuse. Récompense de toute cette pluie, le jour se lève dans une lumière enchanteresse de premier matin du monde, réveillant tous les oiseaux.

C’est un de ces temps où ce qui est habituellement une corvée – laver la voiture, faire les carreaux, tailler la haie, arracher les mauvaises herbes – revêt soudain un attrait irrésistible, doublé d’un caractère d’urgence.

Le thermomètre est monté à 22° cet après-midi ; le soleil appelait tout le monde dehors, et même les plus accros des ados ont délaissé un instant leurs consoles de jeux. Entre Vernon et Giverny, la voie verte ressemblait à une allée de Central Park, parcourue de joggers, de rollers et de vélos à roulettes.

Au jardin, il faisait bon s’activer en bras de chemise, en se persuadant qu’on bronzait. J’ai abattu un peu de besogne. Un peu seulement, car je n’étais pas la seule à avoir mis le nez dehors : oh ! une coccinelle ! Oh ! les premiers bourgeons de roses !

Le sécateur troqué contre l’appareil photo, j’ai guetté tous les signes de retour à la vie, les gendarmes rouges et noirs qui se chauffaient au soleil, les bourdons dans les jonquilles… Une araignée en train d’emballer un cloporte m’a même tentée de me lancer dans le reportage animalier gore. Résultat peu convaincant, je vous l’épargne !

De retour à pied d’oeuvre, j’ai eu la visite du rouge-gorge. Il paraît que c’est toujours le même. C’est un oiseau qui s’attache à un territoire, chaque jardin a le sien.

Le rouge-gorge est le moins farouche des oiseaux. Quand la gourmandise lui fait perdre toute retenue, il s’approche si près qu’on pourrait presque le toucher.

Il m’attendrit, avec ses manières d’aristocrate. J’aime croiser son regard, quand il penche un peu la tête et me fixe de son petit oeil noir. « Qu’attends-tu pour te mettre au travail ? » semble-t-il dire. « Gratte un peu le sol, et trouve moi de bonnes petites choses à manger ! »

Je ne veux pas décevoir le vrai propriétaire du jardin : je m’exécute, et pendant que je retourne la terre, mes pensées vagabondent. Ami lecteur, ne serais-tu pas un peu le rouge-gorge de ce blog ? Je gratte de droite et de gauche, je farfouille, pour que tu picores deci-delà ce qui te plaît. Ce jardin est le tien.

Le village de Giverny

Noyé dans un restant de brume matinale, voici le village de Giverny vu depuis la colline qui le surplombe.

Noyé dans un restant de brume matinale, voici le village de Giverny vu depuis la colline qui le surplombe.

A gauche, le bâtiment vivement éclairé par le soleil est le grand atelier de Monet, celui où il a peint les Grandes Décorations du musée de l’Orangerie à Paris.

Au milieu de l’image apparaît le pignon de la maison d’habitation de Monet, dont on distingue la façade rose. Dans le prolongement, le deuxième atelier forme le coin du domaine.

Le jardin de Monet s’étend à peu près jusqu’à la rangée de peupliers. Derrière, on aperçoit le parking de la Prairie, vide de véhicules en cette saison, et la plaine des Ajoux.

Sur les traces Vikings

Tout le monde sait ce que veut dire tarabiscoté, mais savez-vous ce qu’est un tarabiscot ?

Tout le monde sait ce que veut dire tarabiscoté, mais savez-vous ce qu’est un tarabiscot ?

Je l’ai appris hier en visitant l’exposition que le musée de la Tapisserie de Bayeux consacre aux Vikings, jusqu’au 2 mai 2007.

C’est un outil de menuiserie qui sert à creuser des tarabiscots ! Car les tarabiscots désignent aussi les rainures que l’on fait avec l’outil du même nom, de petites rainures qui séparent deux éléments d’une moulure. Autant dire que lorsqu’on les multiplie, ces rainures et ces moulures, on obtient un style très tarabiscoté !

Ce n’était pas l’objectif des Vikings, mais ils utilisaient l’outil pour fabriquer leurs bateaux à clins, les langskips (drakkar vient de dragon et ne désigne que la figure de proue, qui était amovible et que les guerriers venus du Nord mettaient en place au moment d’accoster seulement).

La Tapisserie de Bayeux présente de nombreux objets en usage vers 1066, date de l’évènement qu’elle relate, la Conquête de l’Angleterre par Guillaume, duc de Normandie. L’idée de cette expo est de montrer un certain nombre de ces objets « en vrai », en les rapprochant des scènes où ils figurent. L’effet est saisissant, surtout quand il ne s’agit pas de reproductions mais d’authentiques pièces du 11e siècle en provenance du Danemark.

On voit ainsi un gouvernail de bois, grand comme un homme, de la forme exacte de sa réplique sur la Tapisserie, miraculeusement préservé dans une tourbière depuis mille ans. Un reliquaire d’or, semblable à celui sur lequel Harold prête serment. Des outils, des vêtements, des parures… Et deux fibules qui servaient à fixer le vêtement des femmes, trouvées lors de fouilles à Pîtres, dans l’Eure. Elles sont ornées d’entrelacs typiquement Vikings. Un style, comment dirai-je ? Oui, un peu tarabiscoté…

Tout le littoral du Calvados est dévolu au souvenir, à travers les plages du Débarquement et leurs multiples musées. Si les détails des faits nous sont connus aujourd’hui, c’est en grande partie grâce au travail irremplaçable des journalistes correspondants de guerre, qui ont couvert l’évènement au péril de leur vie. On pense en particulier aux photos du 6 juin 44 prises par Robert Capa, débarqué avec les Américains dans l’enfer d’Omaha Beach.

Tout le littoral du Calvados est dévolu au souvenir, à travers les plages du Débarquement et leurs multiples musées. Si les détails des faits nous sont connus aujourd’hui, c’est en grande partie grâce au travail irremplaçable des journalistes correspondants de guerre, qui ont couvert l’évènement au péril de leur vie. On pense en particulier aux photos du 6 juin 44 prises par Robert Capa, débarqué avec les Américains dans l’enfer d’Omaha Beach.