Grande ville oblige, La Venue de l’avenir de Cédric Klapisch est toujours à l’affiche au Havre, tandis que le film ne passe plus à Vernon, où le réservoir de spectateurs est beaucoup plus réduit. Une scène se déroule au Havre, au musée d’art moderne André Malraux, une autre est située à Giverny, chez Monet.

Ce sont mes gentilles collègues, toutes plus enthousiastes les unes que les autres, qui m’ont encouragée à voir ce film. Elles ont eu raison, j’ai passé une bonne soirée et je le reverrai avec plaisir. Cela va sans dire, cette fiction n’est pas un documentaire sur la peinture de Monet. C’est un conte. Le contexte impressionniste n’est qu’un décor, un prétexte, et le réalisateur a laissé libre cours à son imagination.

C’est un film sur la famille, qui effleure avec délicatesse les questions sans y apporter de réponses. Qu’est-ce qui fonde la famille ? Est-ce qu’avoir des ancêtres communs nous lie ? Comment pouvons-nous être apparentés tout en étant si différents ? Sommes-nous contraints à une forme d’intimité avec nos lointains cousins, parce que ce sont des cousins ? Est-ce que les histoires se répètent de génération en génération ? Héritons-nous de goûts, de traits de personnalités de nos ancêtres, à notre insu ?

La question de la famille est si vaste qu’il est impossible de la traiter en l’espace d’un film. Klapisch laisse les histoires en suspens, comme s’il envisageait de les reprendre dans un prochain opus. J’ai vu tout de même une espèce de conclusion, sous forme de métaphore : la famille est un trésor inestimable. Qu’allons-nous faire de ce trésor ?

Se découvrir des cousins avec l’aide d’un généalogiste est certainement très touchant. Mais rencontrer ses demi-frères et soeurs à l’âge adulte est autrement bouleversant. Cela peut être une joie et un enrichissement, comme j’en ai fait l’expérience. Ou tout l’inverse. On ne sait pas quand Léon et Claude Monet, pour leur part, ont appris qu’ils avaient une demi-soeur, ni ce qu’ils ont ressenti à ce moment-là. La correspondance entre les frères, si elle existe encore, n’est pas publiée.

Selon Daniel Wildenstein, ils se seraient sans doute bien passés de Marie, leur jeune demi-soeur, qui réduisait leur part d’héritage, puisqu’il fallait partager en trois et non en deux. Le ressentiment justifié de Monet à l’égard de son père était si intense qu’il est probable qu’il n’ait pas cherché à rencontrer sa petite demi-soeur, née 19 ans après lui, le 3 janvier 1860. Je l’imagine plein de mépris, à son tour, envers la « conduite » de son père. Adolphe avait légitimé sa maîtresse le 31 octobre 1870, deux mois et demi avant de mourir. Par la même occasion, la petite Marie Vatine devenait Marie Monet, et se trouvait protégée d’une misère noire grâce à la succession de son père.

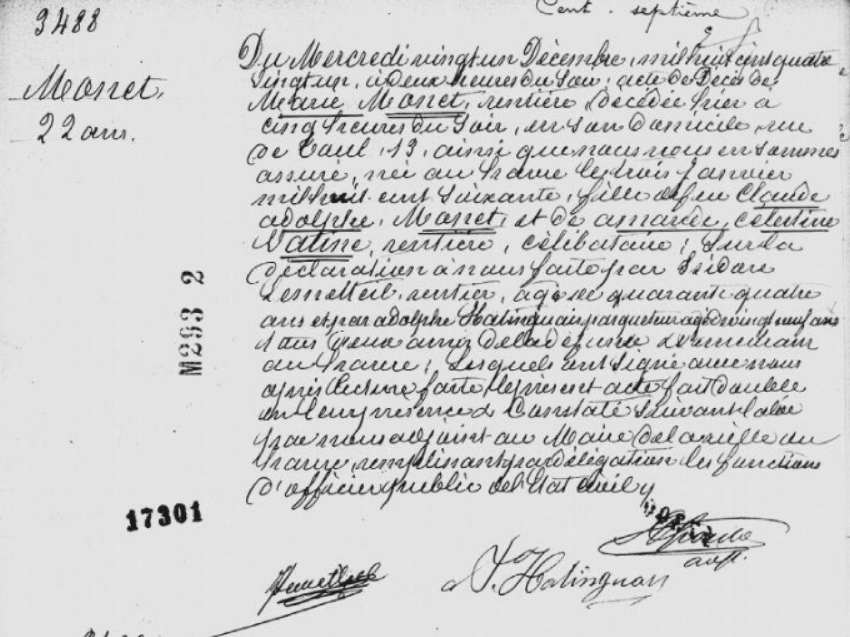

Qu’a ressenti Marie face au rejet présumé de ses demi-frères ainés ? En a-t-elle été peinée ? Elle avait onze ans au décès de leur père Adolphe, et elle s’est éteinte onze ans plus tard, le 20 décembre 1881, à quelques jours de son 22e anniversaire.

Selon la chronologie de Charles Stuckey, Marie s’est éteinte le 20 décembre 1891.

Il est possible qu’il y ait une coquille dans le Wildenstein. je vais essayer de trouver son acte de décès.

Je ne trouve pas son décès à cette date, ni au Havre, ni à Sainte-Adresse.

J’ai trouvé son décès dans la table décennale au Havre. Je lis 20 décembre 1881.

J’ai trouvé son acte de décès. Je vais le rajouter à l’article.

Merci beaucoup, Ariane, pour votre travail de correction et pour la reproduction de l’acte de décès de Marie.