Le temps des roses à La Roche-Guyon

A côté des arbres palissés le long du mur tourné vers le sud, abricotiers, pêchers ou figuiers, le potager du château de La Roche-Guyon est orné de magnifiques rosiers grimpants. Pour le plaisir des yeux, du nez, et celui des pollinisateurs qui s’affairent au coeur des fleurs.

Albertine retrouvée

Ce ravissant rosier porte le doux prénom d’Albertine. Tout de suite on pense à Proust et son Albertine disparue, et ma foi c’est un truc qui en vaut un autre pour retenir le nom de ce cultivar obtenu en 1921 par René Barbier. Rose ancienne, Albertine est naturellement très parfumée.

Albertine adore s’échapper vers les arbres voisins, car c’est un rosier grimpant, à son apogée fin mai – début juin. Elle a un tempérament de fugitive, la belle.

Les souples sarments d’Albertine portent de belles rosettes très doubles et comme chiffonnées, qui donnent beaucoup de douceur et de fraîcheur à ce coin du jardin d’eau. Selon Wikipedia (!) on trouve aussi Albertine dans le clos devant la maison sur les supports de la « boîte de peinture ». Enfin je crois la reconnaître sur le premier arceau de la grande allée, où elle fait merveille.

Albertine est un prénom si rare qu’il va peut-être bientôt revenir à la mode. En connaissez-vous ? En avez-vous connu ? Pour moi il reste associé à une amie de ma grand-mère qu’elle s’était faite quand elles avaient une vingtaine d’années, dans les années vingt, et qu’elle a gardé toute sa vie. Elles s’écrivaient régulièrement et chaque année elles allaient passer une semaine d’été chez l’une ou chez l’autre. Fidèles, les Albertine.

Source concernant l’emplacement au jardin d’eau : Gilbert Vahé, « Le jardin de Monet à Giverny – Histoire d’une renaissance », p 193.

Une touche de féerie

On retient son souffle. On pourrait déranger les elfes, les lutins.

On pourrait troubler la grâce délicate de ce moment où la rosée emperle les feuilles des pavots d’un collier de lumière.

La belle Vichyssoise

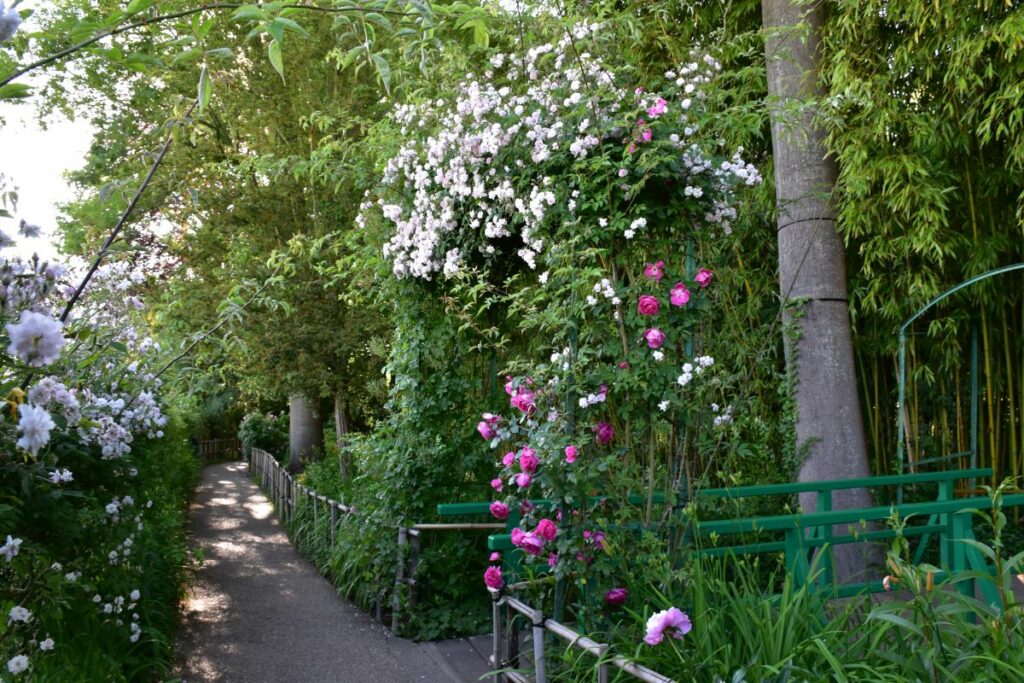

A l’entrée du jardin d’eau de Claude Monet, un rosier grimpant est en train de se couvrir de bouquets de petites fleurs rose pâle. C’est une variété ancienne devenue fort rare : la belle Vichyssoise.

Georges Truffaut, qui eut l’occasion de visiter plusieurs fois les jardins avec Monet et de rédiger un article à leur sujet, raconte :

Les bords des eaux furent ombragés de Rosiers à très forte végétation ou grimpant le long des arbres déjà existants, en particulier il utilisa à cet effet un rosier noisette d’une vigueur extraordinaire nommé la Belle Vichyssoise qui pousse jusqu’à une hauteur de 7 à 8 mètres et produit de longues grappes de petites Roses roses parfumées.

Revue Jardinage, novembre 1924

Les rosiers Noisette n’ont rien à voir avec le fruit à coque préféré des écureuils. Leur nom vient de Louis Claude Noisette, botaniste qui découvrit un hybride spontané de Rosa chinensis et de Rosa moschata au début du XIXe siècle. Selon Wikipédia, ‘La belle Vichyssoise’ est un cultivar obtenu en 1897 par Louis Lévêque fils. Son nom est un hommage à la ville de Vichy où Louis Lévêque se rendait en cure thermale.

A moins que nous ne sachions pas tout et que l’hommage s’adresse en fait à une charmante personne de Vichy dont l’histoire n’a pas retenu le nom. Peut-être monsieur Lévêque était-il amoureux.

Quand on a la chance de connaître, de source sûre, le nom d’une variété cultivée par Monet, il la faut dans le jardin. Encore faut-il pouvoir se la procurer. Gilbert Vahé s’est livré à de longues recherches avant de mettre la main sur cette grimpante « historique » et d’avoir la joie de la planter au jardin d’eau.

Hier j’ai remarqué que quelques boutons de ce rosier venaient de s’ouvrir, ce qui m’a donné envie de raconter son histoire aux personnes que je guidais. Il est rare que j’en parle, il y a tant d’autres choses plus importantes à dire pendant le temps si court de la visite. Quand j’ai prononcé le nom de la variété, j’ai vu un sourire se dessiner sur le visage de mon client, et ses proches se tourner vers lui d’un air de connivence : « C’est pour toi, ça, Jean-Pierre ! »

– Je suis né à côté de Vichy, m’a-t-il expliqué.

C’est le rêve de tout guide de mettre ainsi dans le mille, de personnaliser son commentaire pour que ses auditeurs se sentent concernés. On peut mettre en avant tel ou tel détail et donner ainsi un accent américain, suisse, japonais, belge ou anglais au commentaire sur Giverny. Aux visiteurs venus du Luxembourg j’ai parlé du musée du Luxembourg à Paris et de l’exposition Léon Monet. Ce n’est pas grand chose mais cela fait plaisir.

Evidemment, je n’avais aucune idée du lieu de naissance de mon client. C’est un coup de chance, de hasard ou d’intuition aiguillonnée par la vision des premières fleurs de ce rosier.

Source concernant l’emplacement : Gilbert Vahé, « Le jardin de Monet à Giverny – Histoire d’une renaissance », p 160.

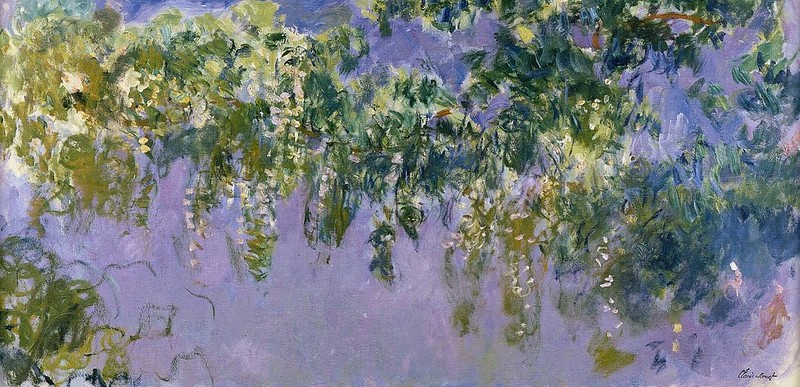

Les glycines de Monet

Giverny ce matin. La glycine blanche du bassin aux nymphéas déploie ses élégantes inflorescences dans les premiers rayons de soleil. Les glycines mauves achèvent leur floraison. Comment n’y aurait-il pas là un motif à peindre ? Oui, Claude Monet a représenté ses glycines, mêmes si ce ne sont pas les plus connues de ses toiles.

Claude Monet, Glycines (W 1905). 100 x 300 cm, 1917-1920, musée d’Art et d’Histoire, Dreux

Certaines sont immenses, trois mètres de long par un de haut. Presque grandeur nature. Les lianes ont l’air de flotter dans le vide, de ne s’accrocher à rien.

Claude Monet, Glycines (W 1904), 100 x 300 cm, 1917-1920, musée Marmottan-Monet, Paris.

C’est une frise que Monet envisageait de placer au-dessus des Grandes Décorations de nymphéas, ces grands panneaux présentés au musée de l’Orangerie à Paris. Projet esquissé puis abandonné, dont il nous reste à voir l’impulsion première.

Claude Monet, Glycines (W 1907) 150 x 200 cm 2e partie d’un diptyque (avec W 1906), 1917-1920

Le tracé frôle l’abstraction. Monet semble accrocher des rubans, des bouts de laine, à un invisible fil. Il tricote ses couleurs.

Claude Monet, Glycines (W 1908) 150 x 200 cm, 1919-1920, Gemeentemuseum, La Haye

L’arrière-plan, ciel ou eau ? prend une couleur turquoise inconnue à Giverny.

Claude Monet, Glycines (W 1906) 150 x 200 cm première partie d’un diptyque (avec W 1907), 1917-1920

Il faut même une certaine bonne volonté pour voir une glycine dans ces entrelacs de couleurs.

Claude Monet, Glycines (W 1909), 150 x 200 cm, 1919-1920, Allen Memorial Art Museum, Oberlin (Ohio).

Monet n’y voit plus, mais il s’accroche à ses pinceaux, comme la glycine à son support.

Claude Monet, Glycines (W 1903), 100 x 300 cm, 1917-1920, musée Marmottan, Paris.

Mais il y a dans l’ellipse des notations colorées quelque chose qui retient le regard et séduit comme un souffle, un envol, un lyrisme abstrait et poétique.

Délicates digitales

Digitales à Giverny (photo 15/05/2018)

Les jardiniers de Giverny ont eu l’idée de planter des digitales sous les ifs qui montent la garde devant la maison de Claude Monet. Elles se plaisent et deviennent immenses : il faut lever les yeux pour en voir la pointe, en ce moment de leur floraison où elles sont les plus belles.

Les digitales aiment les sous-bois, peut-être parce que c’est le domaine des fées. Elles ont l’art de poétiser les endroits où elles poussent et dialoguent avec les fleurs des jardins issues des prairies et des haies ou des bords de rivière.

Nouvel éclairage

La fondation Claude Monet a profité de la fermeture hivernale pour repenser l’éclairage des pièces de la maison du peintre. De nouvelles lampes ont fait leur apparition, des spots très discrets sont venus révéler les coins sombres, et un éclairage a été installé à l’intérieur des buffets pour mettre en valeur leur contenu. Une réussite.

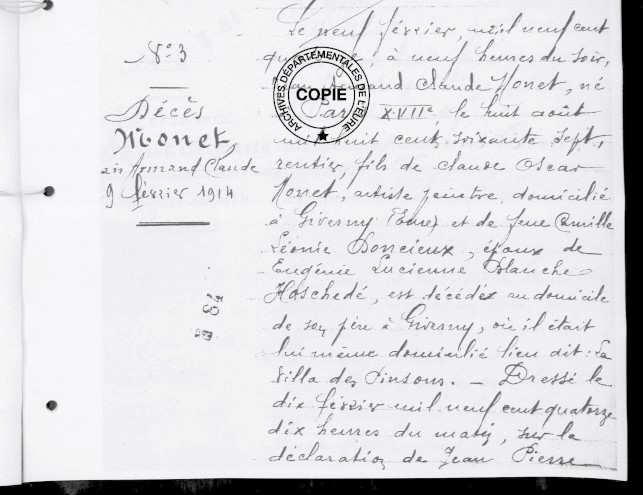

De quoi est mort Jean Monet ?

Jean Monet, fils du peintre Claude Monet

Photo collection Géraldine Lefèbvre

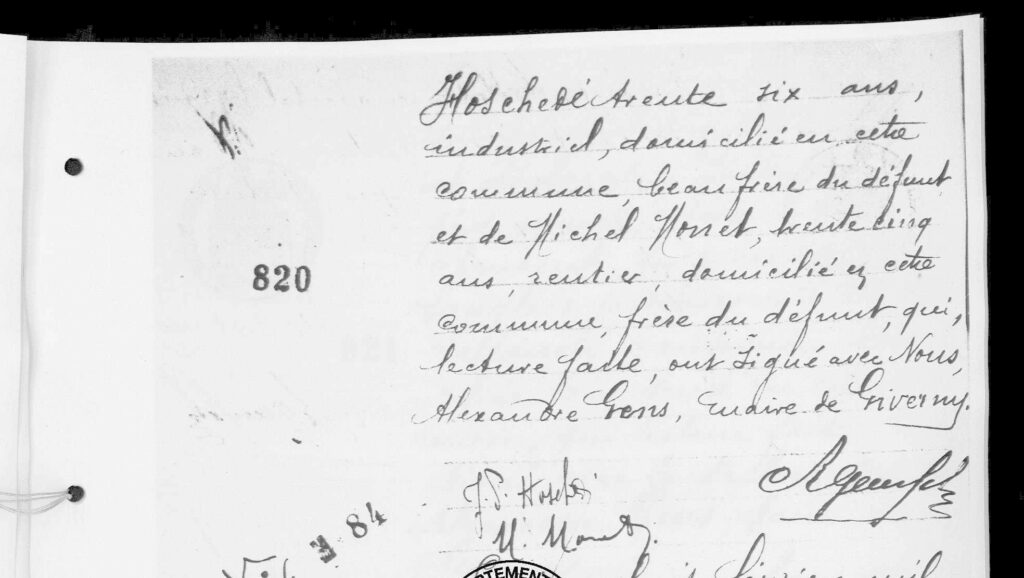

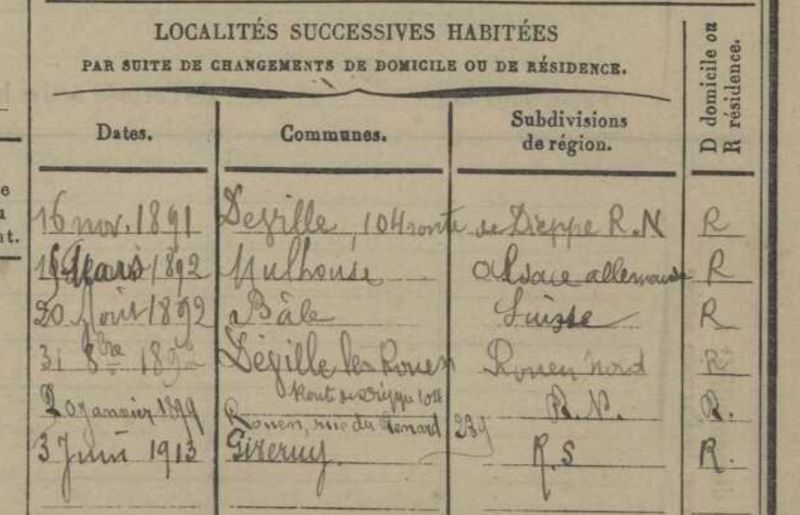

Comme toujours, l’état-civil de Giverny est bien discret sur les causes de la mort prématurée de Jean Monet, le fils aîné du peintre, à l’âge de 46 ans, le 9 février 1914. Rien que nous ne sachions déjà grâce aux lettres de Monet qui nous sont parvenues, sinon que ce sont Jean-Pierre Hoschedé et Michel Monet qui sont allés déclarer la mort de leur frère et beau-frère, nous donnant ainsi l’occasion de voir leurs signatures.

Pour Géraldine Lefèbvre, commissaire de l’exposition Léon Monet qui se tient en ce moment à Paris au musée du Luxembourg, l’explication à la mort de Jean est d’une triste simplicité : de 1891 à 1909, Jean a travaillé pendant de longues années comme chimiste dans l’entreprise dirigée par son oncle Léon à Maromme, près de Rouen, une fabrique de colorants pour textiles. Le jeune homme respirait un air chargé de composés volatils des plus toxiques. A cela s’ajoutait la pollution de l’air de la vallée du Cailly, où se concentraient de nombreuses fabriques brûlant des quantités de charbon. Jean Monet serait donc décédé d’avoir été exposé à une pollution aérienne excessive. D’une maladie professionnelle.

Adrienne Blis

Une autre personne semble être morte de la pollution de l’air : la cousine de Jean et Michel, la jeune Adrienne Blis. Quand je dis cousine, je m’avance un peu. Adrienne est la fille d’Aurélie Blis, cuisinière de Léon qui deviendra sa femme et lui donnera une (deuxième ?) fille, Louise, née en 1901. Léon Monet n’a jamais reconnu Adrienne comme sa fille, mais il la considérait comme telle.

La belle Adrienne décède en 1911, le 18 décembre, à l’âge de 25 ans (elle est née le 12 août 1886 au Havre). Léon en est désespéré et ne peut admettre qu’il s’est rendu responsable de cette disparition en faisant vivre sa famille dans un environnement aussi agressif pour les voies respiratoires. Il cherche d’autres causes, et trouve un bouc émissaire en la personne de Jean. Celui-ci, qui a quitté l’entreprise depuis deux ans, aurait transmis sa maladie à Adrienne. On peut imaginer qu’il tousse de façon chronique, en effet. De telles allégations vont sceller la rupture entre Léon et Claude Monet, qui soutient son fils.

Une chose est certaine : l’état de santé de Jean donnait des inquiétudes depuis longtemps déjà. Dès 1890, il est hospitalisé au Havre pour une fluxion de poitrine. Monet se rend à son chevet. En 1892, Jean revient très malade d’un séjour à Bâle au siège de Geigy, dont l’entreprise de son oncle est une filiale. En février 1900, Jean ne peut se libérer pour aller voir Monet à Londres car il est souffrant. En 1901, il fait une série de malaises. En juin 1907, il part avec Blanche faire une cure à Lamalou-les-Bains.

On ne sait pas trop où il a mal, justement. A Lamalou, on traite les rhumatismes et les affections neurologiques. De quoi souffre-t-il ?

De retour de cure, son état de santé continue de se dégrader. La relation avec son oncle aussi, au point qu’en 1909, la rupture est consommée. Jean quitte la chimie et la pollution et part réaliser son rêve : monter un élevage de truites.

Depuis l’enfance, il aime la pêche et les poissons. Il se voit certainement très bien vivre au grand air et au bord de l’eau. Ce sera à Beaumont-le-Roger, au Moulin de la Fontaine.

Mais l’entreprise tourne court. Est-ce la faute de son associé ou la sienne ? Dès 1913, Monet installe Blanche et Jean à Giverny dans une maison qu’il achète au nom de son fils : la villa des Pinsons. Ce n’est pourtant pas là que Jean décède mais dans la maison de son père, dans le premier atelier, où il agonise pendant plusieurs jours sous les yeux impuissants de Monet. Il semble qu’en visite chez son père, il ait été pris d’une attaque qui l’a rendu intransportable. La délivrance, pour douloureuse qu’elle soit, est un soulagement pour Monet « car c’était un vrai martyr ».

Détail de la fiche de matricule militaire de Jean Monet

Mais les mauvaises langues de Giverny, jamais en peine d’une médisance, n’ont pas manqué de proposer une autre explication au décès de Jean Monet. Selon elles il serait mort des suites de la syphilis qu’il aurait contractée lors de son séjour en Suisse.

Cette hypothèse a été recueillie et reprise par le Vernonnais Michel de Decker dans sa biographie Claude Monet (1992, Perrin), ainsi que par Sophie Fourny-Dargère, autrice elle aussi d’un Monet et ancienne conservatrice du musée de Vernon. Dans son ouvrage consacré à Blanche Hoschedé-Monet, catalogue d’une exposition du musée au printemps 1991, elle indique p 23 dans une note :

La tradition orale de Giverny s’accorde sur le fait que Jean Monet aurait contracté, en Suisse, une maladie vénérienne alors qu’il était en mission pour le compte de son oncle. Cette maladie « honteuse » compte pour une bonne part dans le différend qui aboutira à la rupture entre Léon Monet et Jean Monet et par là même avec tout le clan de Giverny. Léon Monet perdra sa fille Adrienne, âgée de 15 ans, en 1911. Ce décès brutal aurait été imputé à la maladie jugée incurable de Jean.

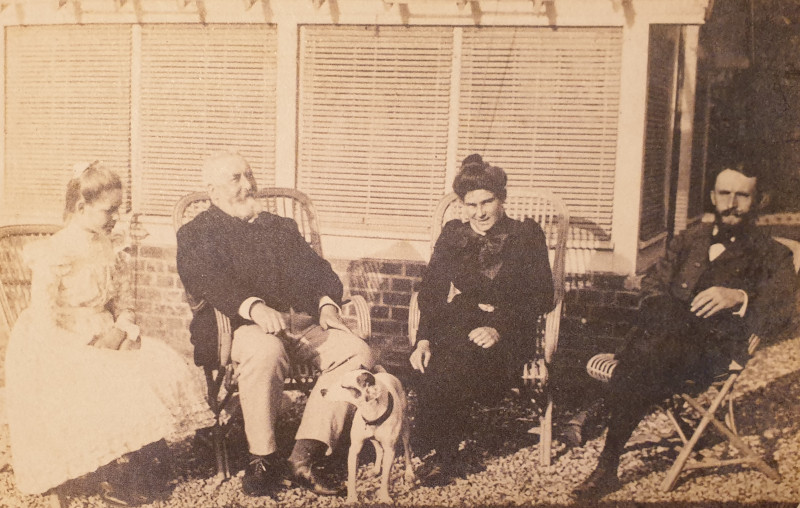

La première édition de la biographie Wildenstein évoque elle-même avec prudence cette hypothèse et les soupçons de contamination par Jean de sa cousine, « à tort ou à raison ». La photo ci-dessous est accompagnée d’une légende peu flatteuse :

Léon Monet, avec, à sa droite, sa fille Adrienne, accueille dans le cercle de famille Jean et sa femme Blanche Hoschedé-Monet. En 1911, le décès d’Adrienne à l’âge de 15 ans, dont on rendra responsable, à tort ou à raison, l’état de santé de Jean Monet atteint de son côté d’un mal incurable, mettra fin à la carrière du pitoyable aide-chimiste que la mort viendra délivrer à Giverny trois ans plus tard.

Catalogue raisonné, Tome 4, p 71. (1985, Bibliothèque des Arts)

Outre l’erreur de 10 ans sur l’âge d’Adrienne, il est inexact de penser que c’est le décès de la jeune femme qui provoque le départ de Jean. Selon les renseignements révélés par l’exposition Léon Monet, Jean a démissionné le 22 avril 1909 de l’entreprise de son oncle.

Si l’on ne peut pas l’exclure formellement, je suis d’avis qu’il n’est pas la peine d’aller chercher des explications aussi scabreuses et pense comme Géraldine Lefèbvre que le contexte industriel de la région rouennaise au tournant du siècle suffit amplement à expliquer des morts prématurées en série.

Mais il n’est pas impossible que Jean Monet ait souffert tout à la fois de problèmes respiratoires et des suites de la syphilis. D’après ce qu’on peut lire sur le net, celle-ci peut entraîner une impuissance (ce qui expliquerait que Jean soit mort sans enfant) et des troubles neurologiques type AVC.

Alors, de quoi Jean Monet est-il mort ? Son père, en annonçant la triste nouvelle à ses correspondants et amis, parle de congestion cérébrale. Ce n’est peut-être qu’un symptôme d’un autre mal, mais si l’on veut éviter de parler au conditionnel, il vaut mieux s’en tenir là.

Les marronniers centenaires

Malgré leur haute taille, ces deux marronniers font partie des végétaux « discrets » des jardins de Monet, de ceux que pas grand monde ne remarque. Ils sont situés le long de la ruelle Leroy, où ils ombragent l’entrée des groupes et celle des visiteurs munis de billets.

Selon les notes et souvenirs de Gilbert Vahé, (le chef-jardinier qui a restauré les jardins, je le rappelle), « un ou deux marronniers se sont maintenus sur les six qui se trouvent le long du mur ouest ». (in Le Jardin de Monet à Giverny, histoire d’une renaissance, éditions Claude Monet Giverny, p 124) Lequel ou lesquels a ou ont été planté.s par Claude Monet ? Il faudrait pouvoir mesurer la taille des troncs, dans cette partie inaccessible au public. Et encore…

Imaginons que ce sont ces deux-là ! Il me plaît à penser que le peintre en avait choisi un fleurissant blanc et l’autre rose, quitte à en mettre deux. C’est plausible : vérification faite, la variété rose existe depuis le début du XIXe siècle.

Dans les glycines

La glycine le 4 mai 2023, toujours aussi vigoureuse que lorsque Monet l’a plantée.

... et la glycine le 9 mai 2023. La partie de gauche plus à l’ombre est en fleurs, les deux glycines à inflorescences longues, plus tardives et plus récemment plantées, commencent à s’épanouir.

Victoire ! Voilà plusieurs années que les glycines recouvrant le pont japonais n’avaient été aussi belles, aussi généreusement fleuries. Un gel tardif avait à chaque fois raison des bourgeons naissants au début du mois d’avril, ruinant la floraison. Si bien que les jardiniers de Giverny ont pris des mesures radicales :

L’hiver dernier, un brumisateur a été installé au-dessus du pont. Dès que la température frôle le zéro, le système se déclenche et vaporise de fines gouttelettes d’eau sur la glycine. Elles gèlent et enrobent les bourgeons d’une gangue de glace qui les protège. Cela paraît contre-intuitif, mais ça marche.

Cette fine couche de glace fond aux premiers rayons du soleil. Début avril, j’ai eu à peine le temps d’apercevoir la glycine gelée.

Voici l’aspect beaucoup moins spectaculaire qu’avaient les glycines le 11 mai 2022, avant l’installation du système de brumisation.

La tulipe en forme de bec

Cette très étrange tulipe intrigue bien des curieux à Giverny, et comme le dit son obtenteur, on a presque du mal à croire que c’en est une. Elle fait partie des tulipes à fleurs de lis, connues pour leurs pétales pointus qui rebiquent vers l’extérieur. Ici, ils sont si étroits qu’on dirait des becs, et c’est peut-être un moyen de retenir le nom de cette variété : ‘Bikkel’.

Bikkel veut dire bien des choses en néerlandais, ai-je découvert. C’est d’abord une marque de vélos, quelque part entre bike et bicloune. C’est aussi un nom commun qui désigne un dur à cuire et a possiblement toutes sortes d’autres traductions selon Reverso, au point qu’il n’est pas simple de se faire une idée précise du sens. Mais ni vélo, ni gros costaud n’aident à mémoriser le nom de cette tulipe… J’en reste aux becs !

Faux pistachier

Staphylea pinnata ou staphylier penné à Giverny

Un petit panneau d’identification donne le nom de cet arbuste qui fleurit en ce moment dans les jardins de Monet, tout près de la maison du peintre.

C’est une ancienne variété de Staphylea pinnata, alias faux pistachier. Il ne retient guère l’attention des visiteurs : tout près de là s’étendent les massifs de tulipes roses et de myosotis bleus qui sont le clou du spectacle en haut du clos normand.

Selon Gilbert Vahé, le chef-jardinier qui a restauré les jardins, ce faux pistachier a été planté par Monet. Ce dernier trouvait sans doute sa floraison originale et intrigante, ses feuilles d’un beau vert.

C’est l’arbuste qui se trouve à gauche sur cette photo.

En couronne

Tulipe ‘Crown’

L’anémone de Caen et la coquelourde, ou lychnis, partagent le privilège d’être couronnées : leur nom est suivi de l’épithète coronaria.

Mais voici qu’un tulipe s’est mise sur les rangs du couronnement : la tulipe ‘Crown’. Ses étranges pétales ondulent et lui donnent une allure ourlée très particulière.

Les tulipes ‘Crown’ existent en plusieurs couleurs mais commencent hélas à faner à Giverny. Pas sûr qu’elles tiennent le coup jusqu’au couronnement de samedi prochain.

Couleurs

Giverny, les massifs ouest des jardins de Monet.

Dernière salve de couleurs pour les tulipes, les camassias, les giroflées, les scilles et autres bonheurs du printemps. Bientôt, il faudra attendre l’année prochaine avant de les revoir.

Chez Léon Monet

Cette photo qui m’intriguait en 2008 a enfin perdu une part de son mystère. Elle est actuellement présentée à l’exposition Léon Monet, et une légende détaille l’identité des cinq personnes de droite.

Aurélie Monet est la deuxième épouse de Léon, celle qui a été sa cuisinière et qui lui a donné deux filles.

Quant à la famille Billecocq, si elle avait tissé des liens avec Claude Monet, ceux noués avec son frère Léon n’ont été pas moins durables.

La fritillaire de Perse

Fritillaire de Perse, variété Adiyaman

Avec leurs intrigantes collections de clochettes, les fritillaires de Perse sont les championnes pour se faire remarquer. Leurs couleurs presque noire et presque blanche leur permettent de s’intégrer aux jardins les plus contemporains. A Giverny, elles dialoguent gentiment avec la multitude de fleurs de toutes sortes qui les entoure. Voici les variétés fritillaria persica ‘Adiyaman’, pourpre sombre, et fritillaria persica ‘Ivory Bells’, ivoire teinté de vert, dont le nom est un peu plus facile à mémoriser.

Fritillaria persica ‘Ivory Bells’ à Giverny

Le sourire de Monet

Avez-vous remarqué ? Sur toutes les images de Claude Monet qui nous sont parvenues, que ce soient des tableaux ou des photos, le peintre affiche une mine sérieuse. Mais un film anglais conservé par British Pathé nous le montre en train de serrer la main de Sacha Guitry, un grand sourire aux lèvres. (1min 44s) La scène est un peu accélérée. Monet, qui fumait, porte rapidement sa cigarette à la bouche pour libérer sa main droite et serrer celle de son ami.

C’est une surprise pour moi, car je croyais que seul le même Sacha Guitry avait eu le privilège de filmer Monet pour son documentaire Ceux de chez nous, dont on voit un court extrait. Le film britannique a été réalisé à l’occasion de la mort de Guitry en 1957 et présente quelques images de sa vie.

Un autre film tourné pour les actualités cinématographiques de l’après Seconde Guerre mondiale nous emmène à Vernon, au moulin de Fourges et à Giverny en 1959. Jean-Pierre Hoschedé fait les honneurs de la maison de Monet aux visiteurs d’Outre-Manche. Ceux-ci nous offrent quelques belles images du jardin, dont un magnifique gros plan de nymphéas. Le film présente aussi un arbre énorme face au pont japonais, un arbre désormais disparu.

Merci à Dugald Stark qui m’a mise sur la piste de ces archives inestimables.

Les bois bleus

Pour que l’enchantement soit parfait, il faudrait des rayons de lumière pétillante et quelques gouttes de rosée. Mais même ainsi, les jacinthes sauvages, en pleine floraison en ce moment, restent irrésistibles. Souplesse, couleur, charmantes bouclettes, elles ont toutes les grâces, mais plutôt que de se la jouer m’as-tu-vu comme leur cousin le Narcisse, elles ont l’esprit collectif et adorent se fondre dans la masse.

En traversant un bout de forêt en voiture ces jours-ci, il arrive qu’on en aperçoive un tapis qui bleuit le sous-bois. Si vous êtes comme moi, vous ressentez un irrépressible besoin de vous arrêter et d’aller marcher dans cette onde végétale.

Admettons que vous ayez quelques minutes, que vous ayez trouvé un endroit où vous garer en sécurité, que l’accès à la forêt – souvent privée – soit possible. Des milliers et des milliers de jacinthes sauvages se pressent au point de former un tapis bleu, parsemé de-ci de-là des étoiles blanches de quelques anémones sylvestres. Vous faites attention à l’endroit où vous posez les pieds : il y en a jusque dans le chemin.

Rien d’apprêté, de mis en scène. Des branches mortes gisent au sol. On ne nous attendait pas. On fleurissait pour soi et sans l’aide de la main de l’homme.

Ne cessent de m’émerveiller ces spectacles d’un poésie puissante que la nature s’invente. Soudain ils font irruption dans notre quotidien, coucher ou lever de soleil, arc-en-ciel, brume ou reflets sur la mer… Nous restons le souffle coupé, les yeux écarquillés, parcourus d’une joie profonde. Ils nous ont cueillis à l’improviste, nous ne nous y attendions pas.

D’autres fois il faut aller à leur recherche, s’aventurer dans les bois, marcher un peu au creux des vallons. Et avec de la chance, le cadeau était là, un spectacle intime et mystérieux qui nourrit l’âme. Nous avons juste pris le temps de l’attente, de l’espoir, de l’approche, de la rencontre. Le temps d’ouvrir le paquet.

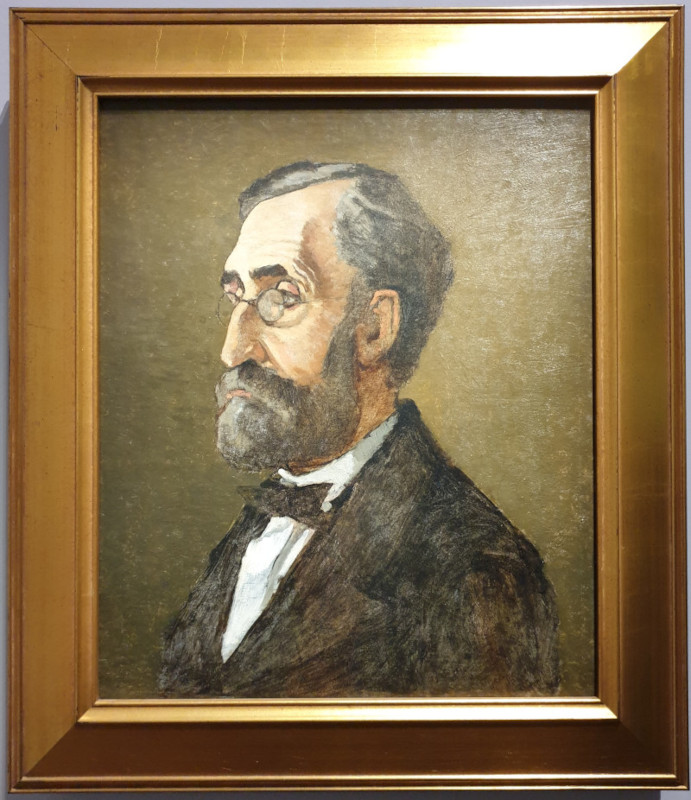

La famille Monet en portraits

Presque tous les portraits qui représentent la famille de Claude Monet se trouvent actuellement rassemblés au musée du Luxembourg à Paris, dans le cadre de l’exposition consacrée au frère de l’artiste, Léon Monet.

Si Claude Monet n’était pas un portraitiste né comme son ami Renoir par exemple, il a tout de même peint presque tous ses proches, parfois à plusieurs reprises.

Claude Monet, Portrait de Léon Monet, 1874, collection particulière

Le tableau qui fait l’affiche de l’exposition représente son frère Léon Monet. Il n’avait jamais été montré. Fruit d’une seule séance de pose, il frappe par sa spontanéité, mais aussi par sa rudesse. Le tour de l’oeil blanc fait une sorte de monocle au visage, tandis que la pommette rouge lui donne un air maladif. Monet aurait été empêché de retoucher la toile, comme il en avait l’intention, par Sisley et Renoir, qui la trouvaient très bien comme ça et craignaient que Monet ne l’abîme en la retravaillant. Je ne suis pas certaine que ses amis aient été de très bon conseil. Peu appréciée de Léon, l’oeuvre pas très flatteuse est resté cachée.

Et voici le portrait de son papa fait par Claude Monet. Ce père inflexible et dur, dépassé par l’originalité de son fils, qui n’hésitera pas à le laisser crever de faim avec bru et petit-fils, au nom d’une moralité qu’il ne s’appliquera pas à lui-même. A quoi pense-t-il, tandis qu’il se prête à la séance de pose ? Y a-t-il eu des moments où il a encouragé et soutenu l’adolescent, peintre en devenir ? Ont-ils eu, le temps de ce portrait, un semblant de complicité ? En 1865, Monet est de retour d’Algérie, mais il n’a pas encore rencontré Camille.

Quant à la mère de Claude et Léon Monet, elle est hélas disparue trop tôt, en 1857, avant que son fils ne se soit mis sérieusement à la peinture, avant surtout qu’il n’ait eu le temps de la représenter. Il n’existe pas de portrait connu d’elle.

Je ne pouvais pas imaginer que ce serait si beau

Quel bonheur, ce jardin de Monet de la fin avril, dans l’éclat de ses tulipes et des fleurettes du printemps ! Silencieuse dans les allées, je tends l’oreille et je surprends cet aveu :

– Je ne pouvais pas imaginer que ce serait si beau.

Ce n’est pas « je n’imaginais pas » : je ne pouvais pas imaginer. La beauté du jardin de Giverny dépasse l’imagination, la met en déroute. On s’attend à quelque chose, un pont, des fleurs… Et on se retrouve soufflé par le spectacle du printemps à Giverny.

J’ai eu un peu de mal à illustrer ces propos dérobés à une visiteuse sous le charme. Aucune photo ne me paraissait à la hauteur, tant il est difficile de donner à voir l’impression générale autant que le détail, l’aspect de l’ensemble et la finesse de la broderie. J’ai finalement opté pour celle-ci en forme de synecdoque, où toute la beauté du jardin me paraît contenue dans une seule tulipe.

La statue d’Ernest Meissonier

Quatre ans après sa mort en 1891, le peintre académique Ernest Meissonier, qui fut la gloire de la ville de Poissy, a eu droit à sa statue. Juché sur un socle qui le place à plus de trois mètres de hauteur, l’artiste à la barbe de Dieu le Père se tient la tête, le petit doigt posé sur le sourcil.

Pour le réaliser, le sculpteur Antonin Mercié s’est inspiré de l’autoportrait de Meissonier qui le montre dans la même pose pensive. Mais si dans le tableau le peintre a l’air de réfléchir, son effigie de marbre donne plutôt l’image de l’accablement. La palette à la main, Meissonier semble se demander ce qu’il fait là.

Est-ce la débauche de couleurs étalées à ses pieds pour l’honorer qui le plonge dans un tel désarroi ? Ou regrette-t-il quelques-unes de ses prises de position, contre la tour Eiffel, contre les impressionnistes au Salon, contre Monet, qui fut un temps son presque voisin ?

Meissonier fait maintenant face à la route où il regarde défiler les voitures de la modernité. Il tourne le dos au parc qui porte son nom, si bien que pour qui arrive de ce côté, la statue a un aspect assez étrange : on y lit Iena 1806, Friedland 1807, Campagne de France 1814, et la mention du Général Desaix achève de convaincre le promeneur qu’il est face à un monument qui commémore les hauts faits d’un militaire.

Le passant fait alors le tour, et découvre cette attitude avachie rien moins que martiale. Pauvre Meissonier !

Giverny et la biodiversité

Le thème de la biodiversité et du développement durable est de plus en plus au coeur de nos préoccupations, et dans ce domaine les jardins de Monet se doivent d’être exemplaires.

La première action a été de bannir l’emploi de pesticides, avant même la loi Labbé de 2017 qui les interdit dans les jardins ouverts au public. Il a fallu trouver d’autres façons de contrôler les surpopulations temporaires d’insectes comme les altises, qui colonisent les capucines. La solution a été d’installer des brumisateurs, car ces petites bêtes détestent l’eau. De façon générale, l’objectif est d’arriver à un équilibre entre les proies et les prédateurs : assez de proies pour nourrir les prédateurs, assez de prédateurs pour limiter les proies.

Cet équilibre est souvent rompu temporairement, par exemple en raison de conditions météorologiques particulières, et c’est aussi aux visiteurs d’accepter les imperfections qui peuvent en résulter. Tout n’est pas parfait dans le petit paradis de Giverny.

Du côté du jardin d’eau, des poissons de Seine ont été préférés aux carpes koï qu’on pourrait s’attendre à trouver dans un tel jardin. Des petits alevins jusqu’au brochet et aux vieilles carpes, ils participent au nettoyage de l’étang en le débarrassant de larves ou d’algues. Plusieurs espèces d’amphibiens sont également présentes. Ils ne sont pas toujours visibles, mais cet après-midi on entendait très bien les différents croassements des grenouilles.

Si le jardin de fleurs est entouré de murs, le jardin d’eau n’est séparé des prairies voisines que par un grillage. La nature environnante s’invite chez Monet, pour le meilleur et pour le pire.

Tôt le matin, on peut croiser le héron qui vient gober quelques poissons, tandis qu’en fin de journée, les ragondins installés dans les berges du Ru ne se gênent pas pour venir grignoter tout ce qui leur plaît. Ils sont friands de rhizomes de nénuphars, riches en amidon. Un émetteur d’ultra-sons a été mis en place pour les éloigner, et des grillages sont posés sur les pots de nénuphars afin d’éviter que les rongeurs ne viennent y jardiner à leur façon.

Et à toute heure, il n’est pas rare de voir filer une souris ou une musaraigne à travers les allées. Dès que les fleurs se transforment en graines, la nourriture abonde pour elles.

A l’automne, j’ai pu observer par deux fois un écureuil attiré par les faînes du hêtre pourpre. Il a vite disparu à l’arrivée des premiers visiteurs.

Du côté du règne végétal, les plantations de Giverny présentent en elles-mêmes une énorme biodiversité, très attirante pour les pollinisateurs. Le milieu ambiant vient s’y glisser sous forme de primevères sauvages, coquelicots et autres centaurées. Ces jolies fleurs sont les bienvenues, comme au temps de Monet. Le peintre les invitait dans son jardin quand il en appréciait les qualités esthétiques.

Gardait-il, lui aussi, les prêles sur les berges du jardin d’eau ? Les jardiniers ne perdent plus de temps à essayer de les éradiquer, car elles ont des racines immenses impossibles à extraire du sol. Ils ont décidé à leur tour que tout compte fait, la prêle est assez jolie pour se faire une place dans les massifs.

Dans les rues d’Argenteuil

A Argenteuil, Monet s’impose dans l’art urbain ! Il nous regarde du coin de l’oeil depuis l’étage d’un immeuble, une fresque colorée réalisée par l’artiste C215.

Et le revoici au coin de la rue, peignant Camille dans les coquelicots.

Aspidistra

Une potée d’aspidistras

Toujours selon la règle qui veut que l’on prête attention à ce qui nous intéresse, j’ai remarqué cette belle potée d’aspidistras dans un lieu où je ne m’attendais pas à trouver une plante verte : la chapelle de la Sainte Tunique dans la basilique Saint-Denys d’Argenteuil. La plante a l’air de se porter très bien dans la pénombre et la fraîcheur.

La basilique a fêté ses 150 ans en 2016. Elle était achevée depuis cinq ans à l’arrivée des Monet à Argenteuil. Le peintre y est-il jamais entré ? Ce n’était pas un fervent catholique, mais peut-être que Camille y est allée.

Y avait-il déjà des aspidistras dans un coin de la chapelle ? Depuis combien de temps sont-ils là ? Est-ce dans leurs cordes de survivre 150 ans ? Je me pose de drôles de questions sous la fresque où Charlemagne remet solennellement la Sainte Tunique à l’abbaye d’Argenteuil.

A peine sortie de la maison de Monet, j’ai l’impression que le peintre me fait un clin d’oeil. « Tu vois, c’est ça, des aspidistras, comme ceux que je cultivais dans les pots « chinois » qu’on voit dans Coin d’appartement. »

Ceux vus à la basilique sont sans doute des Aspidistra eliator, tandis que je penche pour Aspidistra eliator variegata chez Monet.

Cette année je vais être inspirée en matière de plantes vertes pour la fête des mères…

Le Bloc

6 mai 2023 / 9 commentaires sur Le Bloc

Claude Monet, Etude de rochers, Creuse (Le Bloc) – 1889, Collections royales de Grande-Bretagne

Aujourd’hui, Charles III et la reine consort Camilla vont avoir bien autre chose en tête que de penser à la peinture et aux immenses collections d’objets d’art des Windsor conservées dans les résidences royales. Mais peut-être ont-ils aperçu ce matin ce tableau peint par Monet en 1889, sans y prêter une attention particulière. Voilà bien longtemps qu’il fait partie des meubles à Clarence house, le home londonien de Charles et Camille. Une photo publiée par Le Guardian nous montre Le Bloc accroché en bonne place dans la Morning Room. Je ne suis pas très au fait des usages dans les maisons qui possèdent des dizaines de pièces, mais peut-être est-ce là que le couple royal prend son breakfast.

La maison était autrefois celle de la reine mère, et toujours selon le quotidien britannique c’est elle qui aurait fait entrer le prestigieux caillou dans sa collection privée en 1945, suite à un achat à la galerie Wildenstein de Paris. L’Etude de rochers, Creuse lui a été vendue pour une (grosse) bouchée de pain : 2000 livres, soit 124 000 euros de 2023. Elle en vaudrait 20 fois plus aujourd’hui, à minima. Queen Mum a fait une bonne affaire, à une époque où le marché de l’art était dans le creux de la vague.

Elle ne pouvait ignorer l’histoire de la toile, bien faite pour toucher une VIP. Le tableau peint en 1889 par Monet lors d’un séjour à Fresselines, dans la Creuse, est resté dix ans chez lui avant qu’il n’en fasse cadeau à son ami Georges Clemenceau. Ce dernier ne s’en est jamais séparé. Selon le catalogue raisonné établi par Wildenstein quelques décennies plus tard, les héritiers de l’homme d’Etat l’ont gardé plusieurs années avant de le mettre en vente. Il n’aurait donc été proposé à l’achat qu’une seule fois.

C’est une oeuvre qui, au premier abord, déroute. Que nous donne-t-elle à voir ? Une pente rocheuse très escarpée, dont la crête se détache sur le ciel. Quelques arbres se devinent à l’arrière-plan, sur la gauche, donnant l’échelle. Rien d’autre.

L’oeil, tel Sisyphe, gravit sans relâche le rocher, redescend, recommence. Il cherche ce qu’il y a à voir. Cet abrupt rocailleux, est-ce donc tout ? Il faudrait arriver tout en haut pour voir s’ouvrir le paysage. Mais Monet ne nous propose pas d’horizon. Ce qu’il recherche, c’est la frontalité.

On ne sait pas à quel moment de sa campagne de peinture à Fresselines Monet s’attelle à ce motif. Sans doute n’est-ce pas le tout premier qu’il choisit, mais plutôt des vues de la vallée et sa rivière : un paysage. Et puis un jour cette muraille dressée qui lui fait face au bord de l’eau s’impose à lui. Il faut qu’il la fasse.

Le site du tableau à Fresselines

Dans ce ravin au confluent de la Grande et de la Petite Creuse, Monet est venu chercher une nature sans âge, dont la sauvagerie lui rappelle Belle-Île. L’absence de recul impose la contre-plongée. Monet peint cet escarpement comme il peint les falaises du pays de Caux depuis la plage, comme il peindra bientôt la cathédrale de Rouen. Le regard rivé sur la pierre aux teintes changeantes, il détaille la muraille minérale qui se dresse devant lui et s’offre à la lumière.

Il se dégage une force tellurique impressionnante de cette étude de rochers. Leur masse paraît surgir d’un profond mouvement de terrain et s’élever vers le ciel. N’est-ce pas ainsi que Monet nous apparaît, tel un roc, s’imposant de toute la force de son caractère ?

Lui-même associera plus tard ce Bloc à son ami Georges Clemenceau, et cela pour des raisons totalement républicaines.

Reprenons la chronologie : au printemps 1889 Monet peint l’Etude de Rochers, Creuse.

En janvier 1891 Clemenceau prononce à la Chambre le célèbre discours « La Révolution française est un bloc ». Il s’oppose à représentation à la Comédie-Française de la pièce de Victorien Sardou, Thermidor, hostile à la période de la Terreur.

En mai 1895 Monet et Clemenceau, qui se sont connus au Quartier latin quand ils étaient jeunes et se rencontrent sans doute épisodiquement, se rapprochent suite à l’article louangeur de Clemenceau à propos de l’exposition des Cathédrales de Monet.

En janvier 1898 Clemenceau plaide dans l’affaire Dreyfus pour défendre Zola. Zola est condamné en mars. Monet suit les débats avec passion dans les journaux.

Le 23 décembre 1899, Clemenceau remercie Monet de son envoi du Bloc. Le tableau devait être accompagné d’une lettre explicative de l’artiste, qui ne nous est pas parvenue. Nous ne saurons donc pas ce qui a vraiment motivé ce don de Monet. C’est peut-être suite à la grâce présidentielle accordée à Dreyfus le 19 septembre 1899 que le peintre a l’idée de l’analogie entre Clemenceau et son tableau peint dix ans plus tôt. Car Clemenceau ne veut pas d’une grâce, mais d’une réhabilitation. Mais Clemenceau tarde à répondre, selon le texte de sa lettre où il explique magnifiquement son embarras :

Peut-être est-ce le même Geffroy qui a dénoué la situation, en pressant Clemenceau d’accepter et de répondre. Le ton de cette lettre est encore formel, bien qu’admiratif. On est loin de la familiarité et du ton enjoué des dernières années.

Le Bloc, ce sera finalement le titre d’un journal entièrement rédigé par Clemenceau de janvier 1901 à mars 1902, date qui voit son retour à la vie politique.