Du muscari au mascara

Ils sont si petits qu’on les plante toujours en nombre et qu’on les désigne au pluriel, et pourtant leur nom existe bel et bien au singulier : le muscari se plaît à fleurir en bleu le début du printemps.

Pas toujours facile de retenir le nom des fleurs ! Ma collègue Miranda m’a soufflé une astuce qu’elle veut bien partager : la fleur du muscari, dit-elle, ressemble à une petite brosse à mascara, un mot très voisin. Cet aide-mémoire ne parlera sans doute guère aux messieurs, mais il a une chance de faire sourire les dames, même s’il est légèrement tiré par les cils.

Monet à la Villa Saint-Louis

La maison où vécurent Claude Monet, Alice Hoschedé et leurs enfants à Poissy est visible depuis le train quand on circule de Paris à Giverny. Elle s’élève au bord de la Seine, tout au bout du cours du 14-juillet.

Sur place, on peut prendre le temps de lire l’hommage de la ville de Poissy à Monet.

On peut descendre au bord de l’eau dont Monet a su si bien capter la teinte glauque, goûter la sérénité de l’endroit, s’étonner qu’une inondation ait pu monter jusqu’au rez-de-chaussée de la maison.

On peut apprécier l’alignement remarquable des tilleuls du cours du 14-juillet, dignes descendants de ceux immortalisés par Monet depuis sa fenêtre.

Et c’est à peu près tout. La villa Saint-Louis reste mystérieuse derrière son portail clos.

L’internet est plus indiscret. La maison est passée en vente en juin 2021. On apprend qu’elle possède 10 pièces, totalise 330 m2 et dispose d’un vaste jardin. Quelques photos permettent de se faire une idée des pièces à vivre et de la façade côté parc.

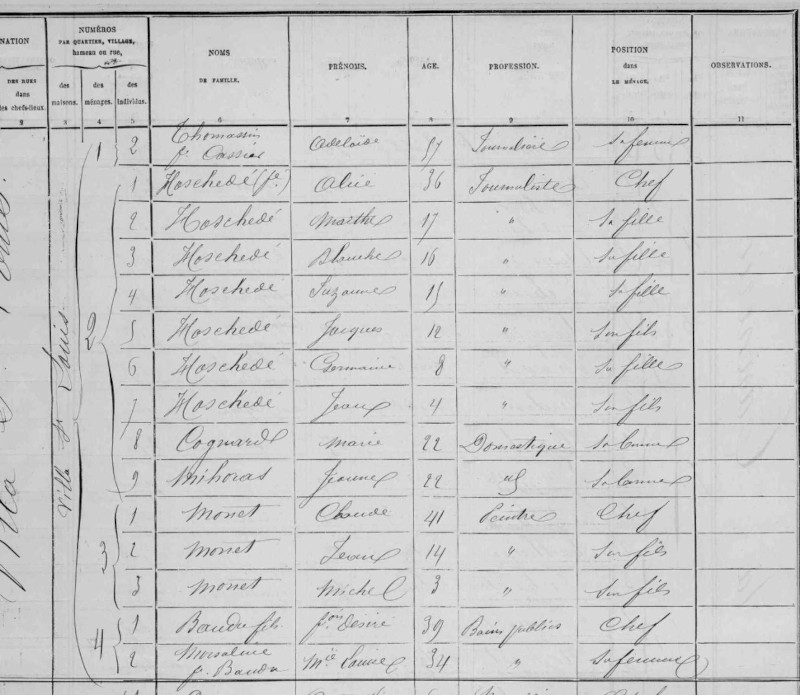

Les Hoschedé-Monet occupaient-ils la totalité de la maison ? J’ai retrouvé sur le site des archives départementales des Yvelines le recensement de 1881 qui les concerne :

Alice se déclare journaliste !!! Est-ce la mécompréhension de l’agent recenseur ? Ernest, l’époux d’Alice, travaille comme journaliste à cette époque. Ou bien Alice a-t-elle réellement publié quelque chose ? Si oui, sous son nom ou sous un pseudo, comme c’était courant, en particulier pour les femmes ? Ou veut-elle poser en femme indépendante, puisqu’elle ne peut plus se dire rentière ? Elle est notée comme chef de famille. Le document prend acte qu’Ernest ne vit pas avec elle.

Le recensement révèle qu’Alice emploie deux domestiques, Marie Cognard et Jeanne Mihoras, toutes deux âgées de 22 ans. « Sa bonne », précise deux fois l’agent recenseur, c’est-à-dire qu’il ne précise rien du tout des tâches qui leur étaient dévolues en tant que bonnes à tout faire. Mais ce sont clairement les employées d’Alice et non de Monet.

Viennent ensuite les noms de Monet Claude, peintre, chef de famille, et ses deux fils Jean et Michel. Enfin, logés sous le même toit, vivent encore deux couples, qui semblent n’avoir rien à faire avec les Hoschedé-Monet : les Baudu, dont monsieur est employé aux bains publics, et les Cassier, qui gagnent leur vie en tant que journalier et journalière. Cela porte à 16 les occupants de l’immeuble.

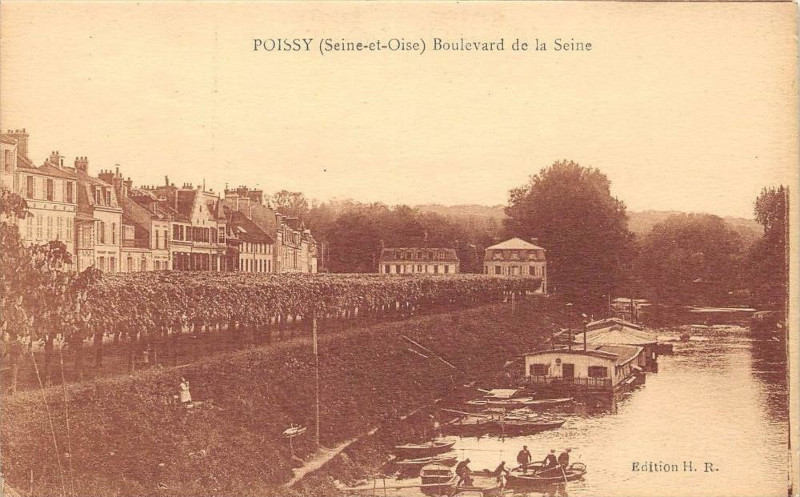

Et voici, grâce au site cartorum, le quai le long de la Seine et la villa Saint-Louis au fond, au début du XXe siècle.

Giverny au soleil

Jean Monet dans son berceau (2)

La découverte de l’intervention de Beguin-Billecocq pour trouver une nourrice au petit Jean Monet jette un éclairage nouveau sur le tableau Jean Monet dans son berceau (W101). En effet, le début de l’histoire de la toile reste mystérieux. Wildenstein, dans son catalogue raisonné de l’oeuvre de Monet, note que le peintre en a fait don à un ami. L’identité de cet ami est inconnue.

Le biographe suggère le docteur de Bellio, grand soutien des impressionnistes. Pourtant celui-ci ne paraît commencer à collectionner les toiles que plus tard : son premier achat d’un Monet daterait de 1874.

Il paraît plus probable qu’ils s’agisse tout simplement de Théophile Beguin-Billecocq. Le comte a séjourné chez les Monet, il connaît personnellement père et fils, et depuis longtemps. Né en 1825, il a 25 ans de moins qu’Adolphe Monet, 15 ans de plus que le peintre. Il a été témoin des relations houleuses entre l’adolescent plein de vie et son père autoritaire, qui qualifie Oscar de « sauvage d’Amérique ». Il est à même de comprendre la situation assez désespérée du jeune Monet, rejeté par sa famille pour cause de vie maritale avec un modèle, et de lui tendre la main.

Beguin-Billecocq, selon ses mémoires, trouve une nourrice, Eulalie. Il donne peut-être le berceau, le trousseau. On imagine la reconnaissance qu’éprouve Monet. Pour l’exprimer, le peintre prend ses brosses et une très grande toile. Le tableau frappe par ses dimensions, presque grandeur nature.

L’oeuvre n’est pas signée, preuve qu’elle n’était destinée ni à l’exposition ni à la vente. Ses dimensions sont à la mesure de la gratitude de Monet, mais un peu embarrassantes. Qui voudrait exposer chez soi un tableau immense du bébé d’un ami ? A une date inconnue, la toile est vendue. Elle changera souvent de mains avant de trouver sa place dans la collection Mellon.

Jean Monet dans son berceau

Claude Monet, Jean Monet dans son berceau, 1867, huile sur toile, 116 x 89 cm.

National Gallery of Art de Washington, collection Mellon.

Le musée des impressionnismes Giverny se concentre sur « Les Enfants de l’impressionnisme » ce printemps. Parmi les nombreux chefs-d’oeuvre exposés figure cette toile intimiste de Claude Monet. Avec une grande tendresse paternelle, l’artiste a représenté son fils Jean âgé de quelques semaines et couché dans son berceau.

C’est un très joli berceau, n’est-ce pas ? La nacelle, suspendue à un support qui la met à hauteur du lit des parents (pas un cododo mais presque !) et permet le balancement, est habillée d’un ravissant tissu à fleurs, peut-être du satin. La parure dessine de profonds festons gansés de rouge. Un voile du même tissu tombe d’une crosse et tamise la lumière pour protéger bébé de l’éclat du soleil ou des courants d’air.

Le petit Jean, dans son bonnet blanc à noeud bleu, ne fait pas pitié. Il tient dans la main gauche ce qui ressemble à un hochet tambour. Un autre jouet, un moulinet, repose au bas du berceau, attendant de retenir à nouveau son intérêt. Assise près de lui, une femme à la tête couverte d’un bonnet blanc ne quitte pas l’enfant des yeux.

Tout cela ne cadre pas tellement avec la misère présumée dans laquelle Claude et Camille vivent à cette époque. Mais il ne faut pas se fier au berceau ou aux jouets : sans doute, comme aujourd’hui, les prêts entre jeunes parents sont-ils fréquents, et peut-être que le petit Jean bénéficie d’un berceau qui ne lui était pas destiné à l’origine. Même chose pour les jouets.

La vérité de la situation misérable des Monet transparaît plutôt dans le caractère exigu de la pièce. Depuis que le berceau a investi la chambre des parents, dont on aperçoit le lit à gauche, on ne peut plus se tourner sans se cogner aux meubles. L’angle choisi laisse penser que la chambre est très petite.

Camille a accouché à son domicile, un meublé près du parc Monceau, avec l’aide d’un étudiant en médecine ami du peintre, Ernest Cabadé. Pendant ce temps Monet séjournait au Havre chez son père. Quelques semaines plus tard, il revient enfin à Paris auprès de Camille et du petit qu’il découvre, ému. C’est un peu de cette tendresse paternelle qu’il nous donne à voir dans cette toile, mais aussi son regard de peintre et sa réaction face à ce qui lui apparaît comme un bien joli tableau.

Le personnage féminin assis à côté du berceau a donné lieu à des spéculations parmi les historiens de l’art. Le profil ne paraît pas être celui de Camille, la mère de l’enfant. Le catalogue de l’exposition évoque une identification à Julie Vellay, compagne de Pissarro et marraine du petit Jean Monet. Mais l’auteur de la notice y voit plutôt une nourrice « embauchée par Théophile Beguin-Billecocq, fonctionnaire du ministère des Affaires étrangères qui fréquentait la famille Monet au Havre et fut un soutien financier important pour le jeune Monet. »

Selon les Mémoires du comte, Camille ne pouvait (ou ne voulait ?) pas allaiter. C’est lui qui s’était chargé de trouver une nourrice à l’enfant, une jeune femme venue de Champagne. Il ne dit rien du berceau, mais il ne serait pas étonnant que ce soit un cadeau de sa part.

Monet ne souffle mot de cela dans aucune des lettres qui nous sont parvenues. Peut-être a-t-il remercié par écrit son ami de ses largesses. Si c’est le cas, cette lettre est tout aussi inédite que le Grand Journal de Beguin-Billecocq.

Une ouverture dans la bourrasque

Les jardins de Monet ont rouvert aujourd’hui dans une atmosphère fraîche et ventée, où les apparitions du soleil se sont comptées en secondes.

La floraison est normale pour un début de saison, pensées, narcisses, premières tulipes, et déjà les fritillaires se sont hissées aux altitudes vertigineuses dont elles sont coutumières. Les jardiniers ont innové en plantant des variétés aux couleurs incertaines, à mi-chemin entre le jaune et l’orange ou le jaune et le vert. Cela change des habituels orange ou jaunes stridents des couronnes impériales et donne un intérêt nouveau à cette belle fleur à bulbe.

Sur la gauche de la maison, le mur a reçu son nouveau treillage et cinq arbres fruitiers ont été plantés. Celui du milieu est en forme de V ou palmette, les autres en forme de U. Le massif devant a retrouvé ses rosiers et gagne en netteté.

Les pommiers du Japon explosent d’une myriade de fleurs roses, à la grande joie des visiteurs asiatiques présents. Je les ai regardé poser comme eux seuls savent le faire, dans des attitudes bizarres et amusantes. L’une après l’autre les dames se plaçaient devant l’arbre en fleurs, attrapaient un rameau et l’approchaient de leur visage. Est-ce un stéréotype ? En tout cas les Japonais ou les Coréens ont une façon bien particulière de réagir au jardin, de se l’approprier, qui ne cesse de me ravir. Depuis trois ans les Asiatiques manquaient à Giverny. C’est tout juste si on en a aperçu quelques-uns l’an dernier. J’espère qu’ils sont de retour pour de bon. Sans eux, ce jardin japonisant était amputé d’une dimension, privé d’une part de son « rêve extrêmement oriental » selon l’expression du critique d’art Louis Vauxcelles.

Les enfants de l’impressionnisme

Voici l’affiche de l’exposition qui ouvre ce vendredi 31 mars 2023 au musée des impressionnismes de Giverny, la veille de l’ouverture des jardins de Monet le 1er avril.

Le tableau choisi pour annoncer cette expo est une merveille de douceur : Claude Monet représente son fils Jean en train de jouer au cerceau devant leur maison d’Argenteuil. C’est sans doute la mère de l’enfant, Camille, qui est debout sur le seuil et les regarde tous les deux. Elle est vêtue d’une robe dont le bleu est assorti aux potées luxuriantes qui animent la cour. C’est l’été, l’ombre est douce, le jardin déborde de fleurs.

L’exposition a pour thème les enfants de l’impressionnisme et nous promet des Monet, Renoir, Pissarro, Cassatt, Morisot ainsi que des artistes plus contemporains. J’ai hâte de la découvrir et suis ravie de cette programmation qui fera plaisir aux visiteurs de Giverny.

Ce n’est qu’après m’être délectée de l’image que j’ai prêté attention au titre en voyant la photo s’afficher sur l’écran. Quelle étonnante police de caractères où le N d’enfants se fond dans le A et le T voisins, où le F a l’air d’arriver du ciel et de vouloir se faire une place entre le N et le A ! Le E de Les semble porté dans les bras par le L et le S, comme un petit enfant. Le O d’impressionnisme joue au cerceau avec le N. La dernière lettre, le E, fait le petit train avec les précédentes, qu’elle tire vers la droite.

C’est ludique tout en restant lisible, parce que le mot enfant nous est très familier et qu’impressionnisme se lit dans sa globalité. Si lisible en fait que je n’aurais sans doute pas fait attention à ce choix de police si ce n’était l’une de mes préoccupations du moment : cette semaine j’ai eu à choisir une fonte pour le titre de mon prochain livre « Le Village de Giverny » à paraître ce printemps. Notre attention est sélective, elle nous montre ce qui nous intéresse à cet instant et que nous ne remarquons pas d’habitude. Il suffit d’attendre une naissance pour voir des femmes enceintes partout.

L’exposition du MDIG a fait l’objet d’un catalogue, bien entendu, en vente ici. Je vous laisse découvrir la façon dont le titre a été posé sur la couverture. Cela m’a fait sourire, peut-être parce que je n’aurais jamais osé.

Euphorbe

L’euphorbe est à la fois singulière et plurielle. Elle ne ressemble pas tout à fait à une fleur, mais pas vraiment à une feuille non plus. Elle suscite des sentiments mêlés, attirance ou rejet. Ni jaune ni verte, sa couleur parfois limite criarde est indéfinissable. Mais on ne saurait parler de l’euphorbe de façon définitive car il en existe des milliers de variétés aux caractéristiques personnelles. Une chose est sûre, elle sort de l’ordinaire, et sa culture demande très peu de soins. L’euphorbe adore qu’on n’en fasse pas trop.

Sa floraison qui dure jusqu’au temps des roses a déjà commencé, pour le plus grand plaisir des amoureux des jardins qui n’ont pour l’instant pas grand chose à se mettre sous les yeux. La plupart des fleurs sont encore en train de réfléchir à leur futur épanouissement. Elles hésitent, tâtent la température… La saison elle aussi hésite, une heure de printemps, deux heures d’hiver. Jusqu’à cette petite coccinelle qui semble hésiter sur la conduite à adopter.

A Giverny, on compte les jours avant l’ouverture des jardins de Monet, le 1er avril.

Magnolia de Soulange

Ses fleur énormes d’une belle couleur rose nacré donnent un attrait irrésistible au magnolia de Soulange. C’est en ce moment qu’il se manifeste dans toute sa grâce, à l’avant-garde du printemps. On l’oubliera plus tard, quand son feuillage vernissé, trop épais pour rendre son ombre agréable, aura pris le relais. Mais pour l’instant il magnifie les parcs et jardins publics, où bien peu de plantes sont en mesure de lui voler la vedette.

A Giverny, la fondation Monet n’a pas encore ouvert ses portes, mais par chance, c’est de la rue qu’on observe le mieux le magnolia soulangeana, alias magnolia de Chine, qui est planté à côté du deuxième atelier.

Sa floraison commence à peine. Gageons qu’elle sera encore au top dans huit jours, pour l’ouverture au public des jardins de Monet.

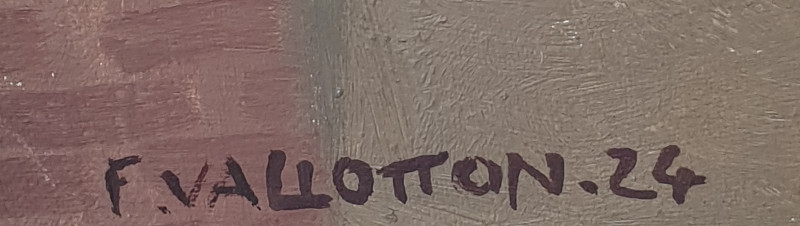

Les Andelys par Vallotton

Parmi toutes les belles toiles nabies que le musée de Vernon a la chance de posséder, peintes par Pierre Bonnard et Maurice Denis notamment, si nouvelles à leur époque, celle-ci est certainement la plus dérangeante. Elle est signée Félix Vallotton.

Félix Vallotton, (alias le Nabi étranger car il est né en 1865 en Suisse à Lausanne) s’est fait une spécialité de la peinture grinçante. Au début, elle met mal à l’aise, ce qui est le but recherché. Avec le temps, à mesure que l’on découvre Vallotton, c’est une nouvelle forme de plaisir pictural qui s’installe, un peu comme on anticipe l’humour trash d’un éditorialiste en se disant « qu’est-ce qu’il va encore nous sortir ».

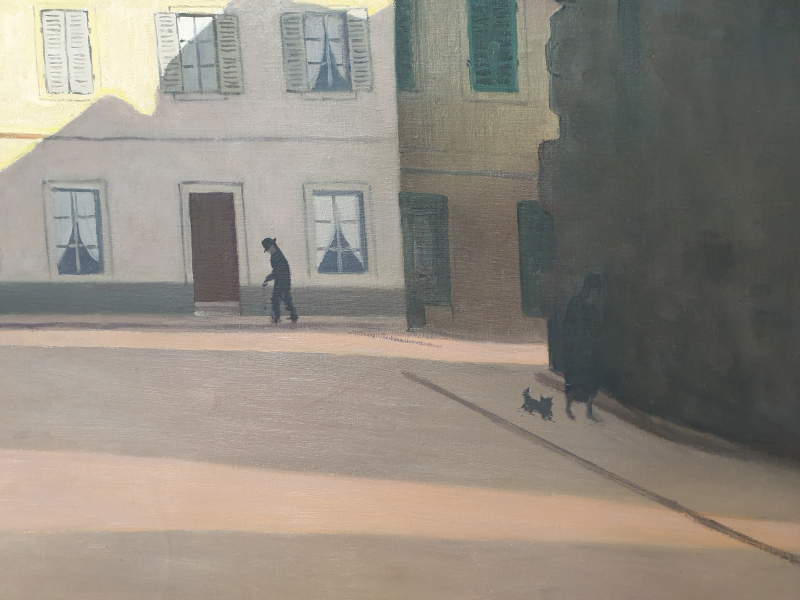

Comme nous en informe le tableau, daté à côté de la signature, Félix Vallotton a séjourné en 1924 au Petit Andely, à une trentaine de kilomètres de Giverny vers l’aval de la Seine, et il a exécuté plusieurs tableaux de ce quartier très pittoresque des Andelys. Le motif de celui du musée de Vernon est pris derrière l’église Saint-Sauveur, et fait apparaître la silhouette du Château-Gaillard à l’arrière-plan.

Un siècle plus tard, le lieu n’a pas changé, ce qui est un petit miracle au regard des bombardements de 1940 qui ont ravagé le Grand Andely, à un kilomètre de là. Si bien que la comparaison du tableau et du motif est possible, et révélatrice : au naturel, le château est beaucoup plus loin. Le peintre l’a rapproché de nous pour lui donner un aspect pesant, imposant, angoissant. La forteresse domine le village de toute l’autorité ducale, et ses hauts murs font penser à une prison.

Quand je guide au musée de Vernon et que je demande aux visiteurs s’ils aiment ce tableau, il s’en trouve toujours pour faire la grimace. « Ce vert ! » disent-ils. La photo ne traduit pas totalement l’acidité de la couleur choisie par Vallotton, si présente dans le tableau. On cherche ensemble encore d’autres raisons à leur rejet : la masse sombre de l’église paraît menaçante, l’ombre inquiétante envahit tout, le vide de la place n’est pas de bon augure… La dame au chien paraît avalée par l’église, le monsieur à la canne rase le mur. Ce n’est pas un endroit où il fait bon se promener.

Tout cela est calculé. Si Vallotton avait voulu son image plus gracieuse, il aurait pu peindre son motif au soleil du matin, ou encore se placer de l’autre côté de l’église, à l’ouest. L’artiste, aux dires des commentateurs, porterait en lui une part d’ombre et la peinture lui servirait à l’exorciser.

Mais il y a toujours une note d’humour, et je la vois dans ce volet qui se détache sur le bord gauche du tableau. Qui dit volet dit fenêtre, vue, spectateur. Vallotton nous propose de nous mettre à cette fenêtre et « d’admirer » la vue.

Les fenêtres d’ailleurs abondent dans cette oeuvre, certaines un peu trop mignonnes pour être honnêtes, presque puériles avec leurs petits rideaux. Elles tournent le dos au château menaçant, comme si elles refusaient de regarder le danger en face. D’autres sont fermées de volets, muettes.

On est si peu de temps après la Première Guerre mondiale, et Vallotton a été si impliqué dans ce conflit, qu’il ne me paraît pas hors de propos d’imaginer que les fenêtres fermées de volets sont une image des morts. Les autres fenêtres seraient alors une image des vivants, bien « sages » et inconscients des périls qui s’annoncent. Cette ombre gigantesque qui vient de l’Est et qui mange le mur ensoleillé de la maison du fond pourrait figurer la menace de la Prusse sur la France, dont Vallotton, plus lucide que les autres, sait qu’elle n’est pas écartée. Et le château en ruines au sommet de la colline prend alors le sens d’une défense dérisoire, obsolète, qui prête à rire. C’est cela, l’humour de Vallotton.

La ferme Singeot

Début mai 1883, Claude Monet et sa grande famille s’installent à Giverny. Monet a trouvé une maison à louer dans le quartier du Pressoir.

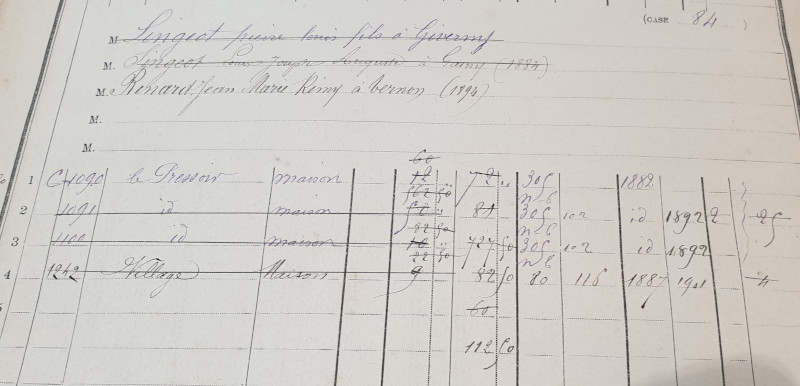

La propriété appartient à Louis Singeot et son épouse Aglaée. Le couple habite juste de l’autre côté de la rue de Haut, une maison cadastrée parcelle C 1090. Celle où logeront les Monet-Hoschedé est bâtie sur la parcelle C 1091. Les deux maisons ont été construites en même temps, vers 1880-1881. La matrice des propriétés bâties les note comme achevées la même année 1882. La maison familiale historique des Singeot, sur la même parcelle 1090, avait pignon sur la rue de Haut.

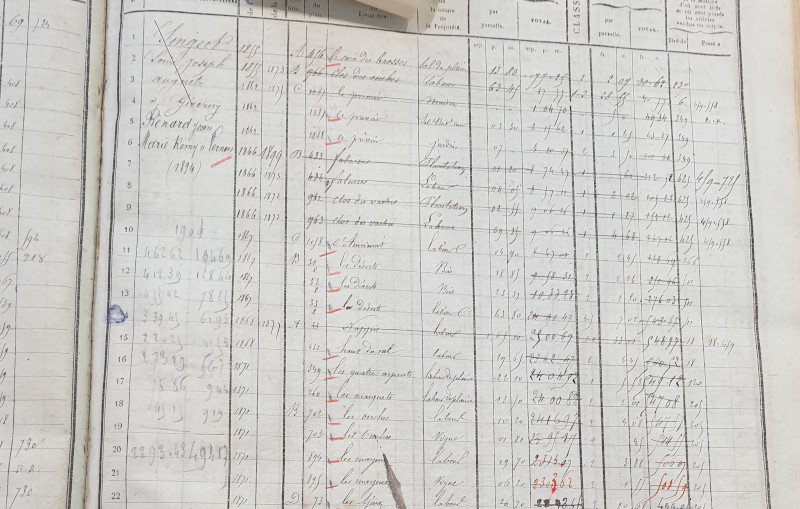

Qui est ce Louis Singeot, dont les biographes de Claude Monet disent qu’il s’agit d’un riche propriétaire givernois ? Il est vrai que les biens appartenant à Louis Joseph Auguste (ou Augustin) Singeot s’alignent sur cinq pages dans la matrice des propriétés non bâties. L’homme se déclare tantôt cultivateur, tantôt propriétaire, tantôt rentier. Il possède surtout des labours, mais aussi des vignes, des prés, des bois, des ‘plantations’ sans plus de précisions, au total environ 180 parcelles en général d’assez petite taille, mais cela finit par compter tout de même. Malgré tout, il faut relativiser : La commune de Giverny est divisée en plusieurs milliers de parcelles. Louis Singeot ne possède qu’une assez modeste portion du village.

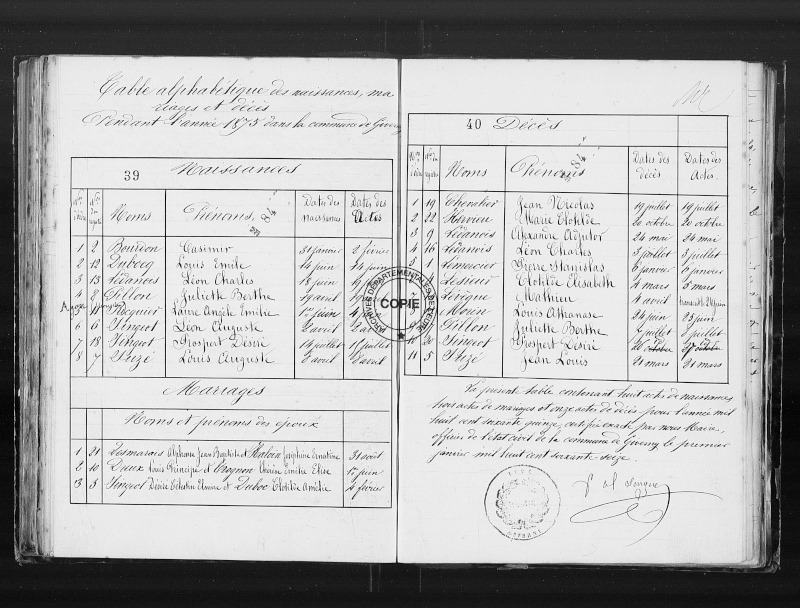

Les Singeot n’ont pas d’enfant. Louis est issu d’une famille qui a perdu 4 enfants et dont il est le seul rescapé. Né en 4e position, il voit mourir son frère aîné, François, 10 ans, et son frère cadet, Alphonse, 8 ans. Louis se marie sur le tard, à 41 ans et demi (l’acte est précis !), alors qu’il habite toujours avec sa mère Sophie Radegonde dans la maison familiale. L’élue est Aglaée Saintard, une jeunette de 21 ans. Mais pas trace de naissance ultérieure à l’état-civil de Giverny.

Au moment du mariage de Louis et Aglaée en 1866, papa Singeot est décédé depuis un an. C’est donc Louis qui est le chef de famille. Il administre les biens, met sans doute aussi la main à la pâte, et acquiert patiemment des propriétés voisines avec un projet en tête : les réunir pour créer un vaste domaine où il fera bâtir une belle maison.

Que veut-il en faire ? Quinze ans plus tard, la construction simultanée des deux maisons, la sienne et celle qu’il louera bientôt à Monet, laisse à penser qu’il a l’intention de tirer un revenu de cette propriété. A moins – spéculons un peu – qu’il ne souhaite y habiter lui-même, mais en soit empêché pour l’instant par sa vieille maman, attachée à sa maison familiale et refusant de la quitter. Singeot mettrait alors en location la maison voisine, puis renoncerait à la récupérer.

En 1884, maman Singeot s’éteint. Louis hérite de tout, ce qui ne change pas grand chose en vérité. Il semble qu’il déménage à Gasny pour un temps, avant de revenir, en 1886, occuper le fauteuil de maire de Giverny, qu’il abandonne moins d’un an plus tard.

Louis et son épouse s’installent alors à Vernon, avenue de Paris, en location dans une maison qu’ils partagent avec un architecte. Le recensement de 1891 révèle qu’ils vivent sans domestique à demeure, détail surprenant. Seraient-ils moins aisés qu’il n’y paraît ?

Quand Monet leur achète finalement la maison, en 1890, (et à mon avis c’est Monet qui propose d’acheter et non Singeot qui met en vente) Louis et Aglaée réinvestissent la somme dans la construction d’une maison route d’Evreux. Après le décès de son époux, Aglaée mettra cette maison en viager pour s’assurer un revenu jusqu’à son dernier jour.

Les prénoms de Giverny

Non, nos ancêtres ne s’appelaient pas tous Pierre, Paul, Jacques, Catherine ou Marie. Le registre de l’état-civil de Giverny des années 1861 – 1902 garde trace de prénoms d’une originalité décoiffante. Voici un florilège des noms de baptême les plus inattendus (et peut-être inspirants ?) attribués à des bébés givernois :

Prénoms de filles : Anaïse – Dulcinée – Eugénie – Augustine – Alexandrine – Armandine – Radegonde – Célénie – Appolline – Rosalie – Félicité – Ernestine – Fideline – Désirée – Adélaïde – Renelle – Rose – Victoire – Espérance – Marguerite – Victorine – Irma – Reine – Aimée – Euphrasie – Clémentine – Zoé – Angélina – Pascalie – Estellia – Marceline – Elise – Célestine – Magdeleine – Julienne – Octavie – Léocadie – Hyacinthe – Berthe…

et aussi de plus classiques comme : Henriette – Denise – Geneviève – Hortense – Mathilde – Lucile – Amélie – Caroline – Cécile – Pauline – Juliette – Eleonore – Camille – Gabrielle – Mélanie – Clotilde – Angèle – Thérèse – Elise…

Prénoms de garçons : Merri – Ambroise – Isidore – Abel – Vital – Auguste – Florentin – Stanislas – Roi – Parfait – Narcisse – Eugène – Armand – Evariste – Juste – Eustache – Hilaire – Kléber – Samson – Léopold – Hippolyte – Léon – Athanase – Sosthène – Toussaint – Octave – Cazimir – Théophile – Prospert – Principe – Adjutor…

et aussi de plus classiques comme : Mathieu – Georges – Gaston – Lucien – Emile – Quentin – Adrien – Romain – Valentin – Ernest – Edouard – Julien – François…

La maison de Sorolla à Madrid

Lors de son voyage à Madrid en 1904, Monet n’a pas rencontré le célèbre impressionniste espagnol Joaquin Sorolla, d’après ce que nous pouvons déduire de la lettre que lui envoie son meilleur ami Aureliano de Beruete. Mais Monet a été accueilli chez Beruete, il est donc entré dans un intérieur de peintre madrilène.

Si on ne visite pas la maison de Beruete, celle de Joaquin Sorolla est devenue un musée. Au moment de sa construction, le quartier devait être paisiblement résidentiel. Le joli bâtiment est maintenant cerné par des édifices récents, comme un témoin du Madrid d’autrefois qui résiste.

Buis taillés, jeux d’eau, statues lui donnent un caractère formel et bien entendu hispanisant, un aspect renforcé par l’usage de carreaux de faïence décorés.

La maison est un rêve de maison d’artiste : elle a conservé le mobilier, de nombreux tableaux, les objets et souvenirs, la décoration d’origine… On est chez les Sorolla.

L’intérieur est bourgeois et chic, parfaitement conservé, tout à fait dépaysant dans le temps et dans l’espace. Harmonie, religiosité à l’espagnole, c’est une maison pour vivre heureux, et peindre.

Avant les visiteurs

Dans les jours qui précèdent l’ouverture fixée au 1er avril, les jardins de Monet flottent dans leur rêve, suspendus dans l’attente du printemps.

Les potions magiques

18/18

Que faut-il dire et que vaut-il mieux taire dans les lettres que l’on adresse aux siens ? Rien de ce qui touche la santé ne doit être passé sous silence, telle est la doctrine des Monet. Aussi Germaine est-elle tenue au courant par sa mère des aléas de digestion de son beau-père :

Monet est mieux ce matin heureusement car hier, pris de douleurs intestinales, il était bien découragé et n’a pas voulu bouger de l’hôtel. Il est vrai que le dimanche, c’est une cohue à ne pas se risquer. […] Quelle chaleur ici, c’est effrayant.

Alice Monet à sa fille Germaine, Madrid, 17 octobre 1904

Pourtant Monet n’est pas totalement remis, car sa turista se poursuit à Tolède :

Mon pauvre Monet est bien indisposé, il a encore été bien souffrant cette nuit.

Alice Monet à sa fille Germaine, Tolède, 19 octobre 1904

Monet ne s’habitue pas à la nourriture espagnole, lui qui a pourtant la réputation d’avoir un estomac à toute épreuve, lui qui aime les salades couvertes de poivre et la viande bien faisandée ! Enfin, le 20 octobre, Alice veut croire que c’est passé :

Monet est arrivé ici très fatigué, énervé et s’est couché de suite. Grâce à des potions, du bon thé et une bonne nuit, il était ressuscité ce matin et dès 9h nous étions au musée jusqu’à midi.

Alice Monet à sa fille Germaine, Madrid, 20 octobre 1904

On sent percer une pointe de satisfaction, celle d’avoir su s’y prendre pour remettre son mari d’aplomb. Alice a une grande habitude de soigner des malades et l’expérience de ce qu’il faut faire. Dommage qu’elle ne nous dise pas ce qu’il y avait dans ses potions et son bon thé (ou tisane ?).

Mais déjà le retour se profile. Probablement moins difficile que l’aller, car ils ont dû prendre la précaution de louer leurs couchettes, ils embarquent le lendemain, un vendredi, pour la France et sont à Biarritz le samedi. Le dimanche et le lundi les voient à Bordeaux, à l’hôtel du Chapon fin, où ils retrouvent une délicieuse table gastronomique : « On est très bien au Chapon fin, quel dîner ! » Ils font ensuite une étape près d’Angoulême avant de gagner Tours le mercredi. De là, cap sur Blois, et enfin Giverny rallié le vendredi soir.

Monet n’a jamais vraiment cessé de penser à son jardin, dont il a laissé les rênes à Félix Breuil, le chef-jardinier :

Monet est désolé que tu ne lui donnes pas de détails sur le jardin, il espère que tout va bien et que tout ce que Félix attendait est bien arrivé.

Alice Monet à sa fille Germaine, Madrid, 20 octobre 1904

Et tandis qu’ils tressautent sur les routes de France, où « la voiture marche bien mal » et ne dépasse pas le 30 à l’heure, l’esprit de Monet s’évade. Il songe aux prochaines courses de côte à Gaillon, à une vingtaine de kilomètres de Giverny, ce qui se traduit par une nouvelle recommandation à Germaine :

Comme Monet pense aux courses de Gaillon, il me charge de te dire de donner commande de prendre samedi chez B. un pâté de 12 fr. volailles et jambon afin que nous puissions le prendre dimanche en allant aux courses.

Alice Monet à sa fille Germaine, 23 octobre 1904, Bordeaux

On appréciera la chaîne Monet – Alice – Germaine – employé des Monet – charcutier B, ainsi que la façon dont le peintre se préoccupe de faire bonne chère, même en pique-nique. Enfin, le 27 octobre, ils pensent être à l’heure pour dîner en famille à Giverny, mais la voiture n’est pas très fiable :

Monet qui prévoit tout veut que je vous dise de vous mettre à table, si nous ne sommes pas là à 7h 1/2, car nous aurons quelques montées qui seront pénibles. Ne vous inquiétez pas, s’il y avait la moindre panne, je télégraphie.

Alice Monet à sa fille Germaine, 27 octobre 1904, Blois

Délicate prévenance… Avec un tel sens de la tribu, Alice aurait adoré les réseaux sociaux et le portable, j’en suis sûre. Et avec un tel goût pour la table, toute la famille aurait été fan de Top chef.

En gare de Tolède

17/18

Le style mauresque qui impressionne tant Alice Monet est partout à Tolède. Impossible de deviner quel était leur hôtel « absolument mauresque » et non moins « baroque » . Mais il est certain que Claude, Michel et elle sont passés par la gare de chemin de fer.

Telle qu’elle se présente, elle date de 1919. Une photo de l’inauguration accrochée à l’intérieur montre le bâtiment de l’ancienne gare, par où sont arrivés les Monet, à gauche de la tour. Il a été démoli peu après.

Je ne sais qui a eu l’idée de laisser tomber le style impersonnel du premier bâtiment et de gratifier les usagers du train de cette petite merveille.

Les voyageurs prenaient leur billet à ces incroyables guichets, désormais désaffectés.

L’invitation au voyage se poursuit côté quai. Si ces bâtiments avaient existé en 1904, nul doute qu’Alice aurait trouvé la gare de Tolède, elle aussi, « absolument mauresque ».

Les Monet visitent Tolède

16/18

C’est avec bien du mal que je puis t’écrire, outre tout notre temps prix par la visite des églises, couvents, musées, etc., impossible dans cet hôtel baroque d’avoir du papier. […] Nous partons ce soir pour Madrid, malgré la somptuosité de cet hôtel absolument mauresque, je serai aise de retrouver celui de Madrid où nous sommes mieux installés.

Lettre d’Alice Monet à sa fille Germaine, 19 octobre 1904, Tolède

Que visitent les Monet à Tolède ? Dans quel hôtel séjournent-ils ? En l’absence de précision, place aux spéculations. Face à la cathédrale se trouve l’office de tourisme de la ville. La conseillère en séjour, très aimablement, déplie pour nous le plan de la ville et barre tous les lieux touristiques qui n’existaient pas en 1904. Puis nous essayons de nous mettre à la place des Monet et d’imaginer ce qu’ils ont eu envie de voir, dans le bref laps de temps dont ils disposaient.

La cathédrale, cela ne fait pas de doute. Pas question d’y faire un petit tour d’un quart d’heure comme dans celle de Tours : de nos jours, la visite est payante et audioguidée. Elle dure près de deux heures ! De quoi ressortir saturé d’art religieux. C’est splendide, bien sûr :

Alice évoque aussi la visite de couvents. Ils ne manquent pas à Tolède ! Celui qui m’attire le plus est San Juan de los Reyes pour le jardin au centre de son cloître.

Le sapin bleu surprend, j’y vois l’évocation de l’hiver. Le magnolia à sa droite pourrait figurer le printemps, les quatre parties du jardin seraient les quatre saisons. Vision contemporaine, car le jardin avait certainement un sens profond et mystique. On y voit toujours le puits central pour l’eau, source de vie. Le cloître lui-même est à deux niveaux, l’étage supérieur étant réservé à la circulation royale.

Changement de décor tout à côté, à la synagogue Santa Maria la Blanca, qui date du XIIIe siècle. Je ne sais pas si les Monet l’ont visitée, et le mot synagogue n’est pas dans la liste d’Alice, mais c’est si beau que je le leur souhaite.

Le Greco émerveille Monet

15/18

Nous avons vu de superbes toiles de Greco dont Monet est bien émerveillé.

Lettre d’Alice Monet à sa fille Germaine, Tolède, 19 octobre 1904

Où peut-on voir à Tolède des oeuvres de Domínikos Theotokópoulos, né en 1541 en Crète et surnommé pour cette raison le Grec, El Greco ? Aujourd’hui, l’office de tourisme tolédan propose un circuit dédié au peintre, avec bien entendu son musée, mais aussi plusieurs édifices religieux qui possèdent des oeuvres de lui.

En 1904, la « maison du Greco » n’existait pas. Sans doute Monet a-t-il pu visiter la cathédrale, dont la sacristie présente notamment un Apostolado du maître, c’est à dire des portraits des douze apôtres plus le Christ. Le critique d’art Astruc, qui a visité la ville bien avant Monet, se souvient d’avoir admiré « La Mort d’un chevalier » et « Jésus au milieu des soldats. » Il pourrait s’agir de l’Enterrement du comte d’Orgaz toujours visible à l’église Santo Tomé et du partage de la tunique du Christ, El Expolio, qui se trouve à la cathédrale.

On redécouvrait alors le Greco, après des siècles d’oubli. Qu’admire Monet chez l’artiste tolédan ? Je me pose la question, incapable d’y répondre de façon formelle en l’absence d’écrits de sa part sur le sujet. L’émotion, l’humanité, la spiritualité qui se dégagent des oeuvres ? Leur audace, leur modernité, leur mouvement, leur coloris ? Tout simplement, leur force ?

Le musée consacré au peintre a ouvert en 1910. Installé dans une maison proche de celle ou le Greco a réellement habité, il se veut une reconstitution d’une demeure du XVIe siècle et de ses jardins, avec leur atmosphère de l’époque. La visite en est très agréable. S’il lui manque ce qui fait le charme de Giverny, l’authenticité, le musée du Greco possède en revanche ce qui fait défaut à la maison de Monet, une très belle collection de tableaux du maître, et non des copies. Mais à Giverny la disposition des lieux empêcherait d’exposer des oeuvres de valeur tout en assurant leur sécurité. On ne peut pas tout avoir.

A Tolède

14/18

Est-ce la rencontre d’Aureliano de Beruete qui leur en a donné l’idée ? Le 17 octobre 1904, depuis Madrid, Alice Monet écrit à sa fille Germaine : « Demain sans doute nous irons à Tolède ». Le 18, Germaine est destinataire d’une carte postale qui confirme l’excursion. Le 19, Alice reprend la plume pour lui donner plus de précisions :

D’abord que je te dise toute notre admiration pour Tolède ! Hier, ma carte n’a pu t’en donner une idée. Jamais je n’ai rien vu de pareil. Monet dit que cela lui rappelle absolument Alger. Hier nous avons fait le tour en voiture. C’était unique, c’est ici qu’on voit des oliviers, figuiers de Barbarie etc., mais avec l’aspect des maisons mauresques et même le chant des femmes, puis les ânes, les mules, tout rappelle l’Afrique.

Lettre d’Alice Monet à sa fille Germaine, 19 octobre 1904, Tolède

Je me figure qu’en 1904, le tour de Tolède proposé se faisait en voiture à cheval. Mais peut-être suivait-il un itinéraire proche de celui du petit train touristique actuel, qui part tout en haut, de l’Alcazar, descend dans la ville basse, franchit le Tage pour arriver à ce point de vue, et termine sa boucle par la gauche. Hélas ! le pittoresque décrit par Alice appartient à l’Histoire. Fini le chant des femmes, les mules, les ânes… C’est à peine si l’on aperçoit encore quelques oliveraies entre Madrid et Tolède, et il faut bien chercher pour dénicher des figuiers de Barbarie.

Reste une architecture qui fait souvent référence à celle du Maghreb, mais est-ce assez pour soutenir la comparaison avec l’Algérie ? Pour Monet qui y a effectué son service militaire, les similitudes abondent. Il se trouve transporté au temps de sa jeunesse, alors qu’il servait dans le 1er régiment de chasseurs d’Afrique, âgé d’à peine 20 ans. On imagine l’émotion pleine de nostalgie qui l’étreint. Mais descendre plus au sud, il n’en est pas question. Même si Michel adorerait assister à un spectacle de flamenco à Séville, ils n’iront pas si loin.

Monet au Prado

13/18

« Nous partons au musée avec le père Durand ! » écrit Alice Monet le 14 octobre 1904 à sa fille Germaine. Le point d’exclamation veut tout dire de leur joie et de leur anticipation. Les Monet viennent d’arriver à Madrid et ont rendez-vous avec Paul Durand-Ruel, leur vieil ami le marchand des impressionnistes parisien, pour aller sans tarder admirer enfin les merveilles du musée du Prado, alors baptisé Museo Nacional de Pintura y Escultura. C’est le but de leur voyage, son prétexte, sa raison d’être.

Alice n’est pas bavarde concernant la réaction de Monet face aux oeuvres qu’il souhaite voir depuis si longtemps. Elle parle plutôt de son bonheur à elle :

Comme tu penses, nous ne faisons que des visites aux musées, aux églises, aux Académies. C’est admirable et on est si heureux d’être initié, guidé par Monet devant ces merveilles. […]

Lettre d’Alice Monet à sa fille Germaine, 15 octobre 1904, Madrid

Cela devait être quelque chose en effet d’avoir Monet (et Durand-Ruel) pour guides ! A condition toutefois que Monet ne soit pas submergé par l’émotion. On en sait un peu plus sur son ressenti grâce aux confidences faites à Marc Elder et publiées dans A Giverny chez Claude Monet en 1924 :

Dans un seul musée j’ai eu l’impression joyeuse de la peinture fraîche, de la peinture vive, chaude encore de la main créatrice : à Madrid. Le Prado ! Quel musée ! Le plus beau de ceux que je connais. Quand je me suis trouvé dans ces salles, au milieu des Titiens, des Rubens, des Velasquez, des Tintorets qu’on dirait faits d’hier, qui éclatent de force, de lumière, de couleur, l’émotion m’a empoigné au coeur, à la gorge, et j’ai pleuré, pleuré sans pouvoir me contenir… Michel et Blanche n’en revenaient pas et me regardaient avec inquiétude… Que voulez-vous ? c’était plus fort que moi. (…) Je me demande par quels procédés Madrid a conservé sa jeunesse à la peinture.

Vingt ans ont passé, Elder brode parfois, confond Alice et Blanche, mais je ne vois pas comment il pourrait oser inventer les larmes de Monet.

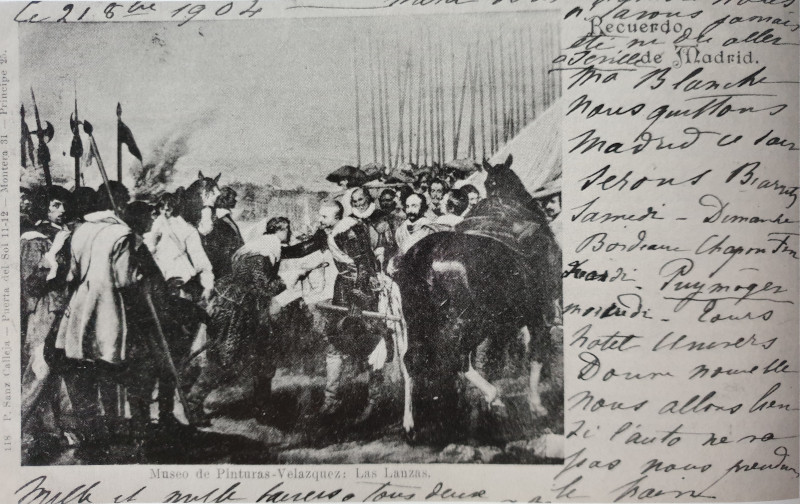

Le musée du Prado compte des dizaines d’oeuvres de Velazquez, Rubens, Titien ou du Tintoret susceptibles d’avoir ému le peintre. Parmi elles, j’ai tendance à croire que le chef d’oeuvre de Velazquez La Reddition de Breda, dit Les Lances, se détache. Il fait partie des cartes postales sélectionnées par Alice (dans la boutique du musée ?) pour sa correspondance, preuve que la toile lui a fait, à elle aussi, une vive impression.

Premières impressions à Madrid

12/18

La gare de Madrid-Atocha, où les Monet débarquent le 14 octobre au terme d’un éprouvant voyage, a été reconvertie en jardin tropical. C’est un espace inattendu et agréable qui donne sur la partie la plus récente de la gare, celle d’où partent les trains à grande vitesse.

En découvrant Madrid, je n’ai pas compris la remarque d’Alice qui ne peut être due qu’à la fatigue : « Madrid est laid ! Il pleut « , dit-elle. Mais même sous la pluie, la capitale espagnole reste éblouissante. Quelle ville magnifique ! Y avait-il des travaux partout en 1904 ? Alice n’en parle pas. J’espère qu’elle a revu ce jugement formulé trop vite. L’a-t-elle fondé sur le seul aspect des banlieues traversées en train ? Près de la gare et du musée du Prado, où ils se rendent de suite en compagnie de Paul Durand-Ruel, les immeubles sont splendides.

Je n’ai pas réussi à savoir dans quel hôtel les Monet séjournent. Le Ritz, le Palace, le Mediodia qui pourraient correspondre sont tous postérieurs à 1904. Etait-ce au Gran Hotel Inglès, inauguré en 1886 ? Du moins, Alice en est emballée :

Ici, nous sommes très bien, chambres admirablement situées, c’est absolument la place du Havre, vue de Terminus. La nourriture n’est pas mauvaise et c’est très propre.

Lettre d’Alice Monet à sa fille Germaine, 15 octobre 1904, Madrid

Du 14 octobre à leur départ le 21, ils vont y rester sept jours, moins les deux nuits passées à Tolède.

La comparaison avec l’hôtel Terminus situé gare Saint-Lazare à Paris où les Monet ont leurs habitudes et avec la place du Havre voisine n’a pas suffi à me mettre sur la piste. Si vous allez à Madrid et avez envie de chercher, tenez-moi au courant…

Gare de Miranda, le temps suspendu

11/18

De Miranda, les lettres d’Alice Monet à sa fille Germaine révèlent peu de choses, sinon que les Monet y sont passés au cours de leur périple vers Madrid, et qu’ils y ont dîné de plats typiques parfumés à l’ail et à l’échalote. On se figure donc les voyageurs de 1904 descendant tous du train pour une pause prolongée. Quand le trajet durait 20 heures, il fallait bien se restaurer.

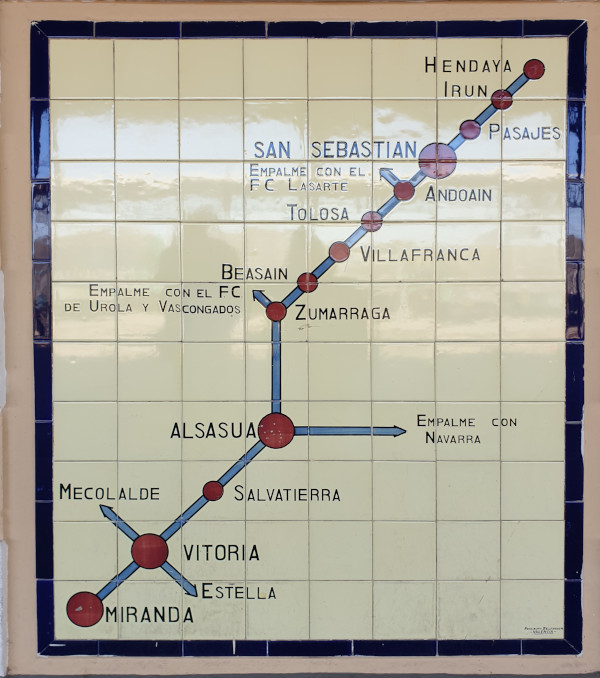

La gare de Miranda est un noeud ferroviaire. Le bâtiment voyageurs donne d’un côté sur la ligne allant de Hendaye à Madrid, de l’autre sur celle de Castejon à Bilbao, autrefois gérées par deux compagnies différentes. Il suffisait de traverser la salle des pas perdus pour changer de quai et attraper sa correspondance.

Cette ingénieuse disposition est due à l’ingénieur anglais Charles Vignoles qui a conçu la gare. Celle-ci date de 1862 et a miraculeusement préservé son délicieux aspect vintage. Les plans du réseau, un peu obsolètes, dessinés sur des carreaux de faïence, montrent les très nombreuses haltes imposées aux voyageurs. On y voit que Burgos, où l’espoir des Monet d’obtenir des couchettes à été déçu, se trouve peu après Miranda. C’est ensuite que la partie la plus pénible du voyage a commencé.

Les longues marquises, les structures métalliques sentent bon le XIXe siècle. La gare paraît très semblable à celle que les Monet ont connue, à de menus détails près. La signalétique récente côtoie l’antique, comme une illustration de notre voyage. Oui, il reste des lieux qui ont très peu changé depuis tout ce temps, des endroits que les Monet reconnaîtraient. Nous jubilons.

Dominée par les immeubles qui ont poussé comme des champignons, la gare de Miranda résiste dans sa bulle, et semble affirmer son identité, si jolie et bien conçue qu’il n’y a rien à y changer.

Les joies du train

10/18

A partir de Biarritz, le voyage des Monet vers Madrid se poursuit donc en train. A moins que leur chauffeur Silvain ne les ait conduits en auto jusqu’à Irun, en effet la lettre d’Alice à Germaine relatant le voyage ferroviaire n’est pas très claire sur ce point :

[…] Quel pénible voyage et que de regrets de ne plus avoir l’auto. Comme a dû t’en prévenir ma carte de Saint-Sébastien, nous sommes partis de la frontière Irun à 2h. Impossible d’avoir des places dans le Sud-Express, il faut les retenir au moins quatre jours d’avance. Mais comme nous étions dans un wagon-couloir complet, on nous a fait espérer qu’à Burgos nous pourrions trouver un sleeping. Nous étions partis avec cet espoir, mais à Burgos, rien, il a donc fallu passer ces 20 heures au complet, quel supplice ! Tu ne peux pas t’imaginer la lenteur de ces trains espagnols, on se croirait trainés par une brouette c’était mortel et ne pouvoir ni s’étendre, ni dormir pendant ces 20 heures, j’ai bien cru que j’arriverais malade. […]

Lettre d’Alice Monet à sa fille Germaine, Madrid 14 octobre 1904.

Le Sud-Express était un train de luxe qui partait de la gare d’Orsay à Paris à destination, entre autres, de Madrid. Les Monet ont dû se rabattre sur un train moins confortable mais non moins complet. Avantage de l’exaspérante lenteur, ils ont le temps d’admirer le paysage, et Alice retrouve ses accents enthousiastes pour décrire la traversée des montagnes :

La route est merveilleuse, quel pays d’abord admirable, ces montagnes splendides, ces torrents, tout cela doré par un soleil éclatant, puis cela devient la grande désolation, pas un être, la nature désolée, rien que d’énormes blocs de pierre, c’est beau, superbe.

Lettre d’Alice Monet à sa fille Germaine, Madrid 14 octobre 1904.

Je l’imagine en accord avec Monet dans l’admiration. Mais pour cela il faut qu’il fasse jour, car de nuit le voyage perd tout agrément :

Mais une fois le dîner à Miranda (pas mauvais malgré l’échalote et l’ail), rester sans voir et rouler à reculons, ce que je regrettais l’auto ! Et cependant, nous serions certainement restés en panne dans la traversée des Pyrénées et sans doute en plein désert. […]

Lettre d’Alice Monet à sa fille Germaine, Madrid 14 octobre 1904.

Miranda sera donc notre prochaine étape.

Au pied des Pyrénées

9/18

L’étape de Biarritz marque un point d’inflexion dans le voyage vers l’Espagne des Monet. Vont-ils continuer en auto ou en train ? La Panhard-Levassor marchote depuis le départ de Giverny, et il n’est pas sûr qu’elle franchisse l’obstacle des Pyrénées. Le 10 octobre 1904, de Bordeaux, Alice s’en ouvre à sa fille Germaine :

Michel a été très gentil, il a travaillé et mis la main à tout, le pauvre Silvain, plein de bonne volonté, perd complètement la tête, veut tout démonter dans la voiture, enfin n’y est plus et manque complètement de sang-froid. […] Partout, on nous dit de ne pas entreprendre le voyage en auto en Espagne. Pas de routes, rien que des chemins, les meilleures autos se font remorquer par les boeufs ou mules.

Moi, cela me tente ; Michel bougonne, il voudrait déjà être rentré. Nous déciderons donc cela à Biarritz avec plus amples informations. […] »

« Moi, cela me tente ! » Elle m’épate, Alice. Quel esprit d’aventure ! Mais le lendemain, elle n’a guère d’illusions :

[…] La voiture marche mal et demain consultation à un garage et sans doute (et à mon grand désespoir) départ pour Madrid par le train. […]

Lettre d’Alice Monet à sa fille Germaine, Biarritz 11 octobre 1904

Ils prendront le train, mais ils ne partiront pas de la gare du Midi photographiée ci-dessus. Cette gare, devenue une salle de spectacles, est postérieure au voyage des Monet. Achevée en 1911, elle desservait Biarritz-ville et facilitait l’accès au centre depuis la gare dite de Biarritz-la-Négresse, sur la ligne Bordeaux-Irun, à 3 km de là.

Nous ne sommes pas allés voir la gare principale et nous nous sommes contentés de rêver devant le bel édifice voyageurs de la gare du Midi, dû à l’architecte Dervaux et destiné à plaire à la clientèle élégante du début du siècle.

Coin d’appartement

13 avril 2023 / 6 commentaires sur Coin d’appartement

Claude Monet, Coin d’appartement, 1875, musée d’Orsay (W365)

Exposé au musée des impressionnismes Giverny jusqu’au 2 juillet 2023

Que peindre aujourd’hui ? L’oeil de Monet, toujours aux aguets, s’est arrêté sur un intéressant contre-jour : celui que dessine la lampe à pétrole dans le cadre de la fenêtre. Au sol, le reflet de la lumière luit comme la coulée bleue d’une rivière sur le parquet ciré en point de Hongrie. Intéressant à peindre aussi, ce contraste entre le premier plan bien éclairé et le clair-obscur qui règne à l’intérieur de l’appartement. La couleur contre l’ombre.

C’est la morne saison, les potées qui décorent le jardin pendant l’été ont été mises à l’abri du gel dans la maison. A en juger par leur décalage, on peut les croire posées sur les marches d’un escalier. En réalité, celles du premier plan sont sans doute placées sur des supports, de façon à renforcer leur aspect de petits arbres en trichant sur leur taille.

Pierre-Auguste Renoir, Claude Monet, 1875, musée d’Orsay.

Actuellement présenté à l’exposition ‘Léon Monet’ au musée du Luxembourg.

Un tableau de Renoir daté de la même année nous montre Monet et ce qui se trouve derrière lui. Le peintre porte curieusement un chapeau dans sa maison, comme dans un autre portrait de Monet par Renoir, Monet lisant.

Les plantes sont remisées dans une pièce lumineuse, peut-être un jardin d’hiver. Wildenstein parle d’une véranda. La lumière qui frappe le visage de Monet par la droite indique une fenêtre de ce côté également. Monet peint-il vraiment, ou fait-il semblant ? Si nous imaginons qu’il peint, nous avons la sensation étrange que Renoir est caché derrière le rideau du Coin d’appartement et que nous assistons à la scène, au moment même où Monet exécute le tableau. En réalité, la position du rideau et de l’arbrisseau ne correspondent pas. Monet se tient plus en retrait pour peindre le Coin d’appartement.

Claude Monet, Camille au métier, 1875 (W366), The Barnes Foundation, Philadelphia

La toile cataloguée juste après le Coin d’appartement est comme celle de Renoir peinte en direction de la véranda et nous montre Camille penchée sur son métier à broder, dans un chromatisme époustouflant.

Monet s’est donc installé là, dans la véranda, saisi par l’angle original qui s’offrait à lui quand il regardait vers le hall. Un tableau. A condition de peindre au format portrait pour obtenir le troublant effet de lumière traversante. Le format paysage, trop stable, ne convient pas.

Mais il lui faut des figures pour lutter contre le sentiment de vide d’un intérieur désert. Est-ce un jeudi ? Une période de vacances scolaires ? Toute la famille est requise pour l’entreprise de peindre.

Monet a placé très précisément son fils à l’endroit adéquat, légèrement décalé vers la droite pour ne pas perturber le reflet, pour ne pas être aligné avec la lampe. Mets-toi là et reste tranquille. Jean a sept ans. Il obéit.

Camille, qui préfère sans doute rester assise, équilibre la composition sur la gauche. Voilà des années qu’elle-même pose pour son époux. Elle aime se trouver avec lui, immobile, pendant qu’il travaille.

La brosse de Monet restitue la netteté avec laquelle l’oeil voit ce qui est proche et le flou des lointains. Camille est à peine esquissée alors que les plantes du premier plan sont représentées avec précision. Et entre les deux, le regard du petit Jean, sérieux, posé sur son père en train de le peindre. Car bien sûr, ce n’est pas le spectateur du tableau qu’il regarde. Il fixe ses yeux sur son papa.

A quoi pense-t-on à sept ans quand on doit rester immobile, les mains dans les poches, pendant des dizaines de minutes ? Monet est un taciturne, je ne crois pas qu’il lui parle. L’enfant sent le regard de son père posé sur lui, il se sait le centre de son attention, et cela lui suffit pour lutter contre l’ennui. Monet lui a donné une expression rêveuse mais pas boudeuse. Le petit Jean se tient à mi-distance entre son père et sa mère. Il est fils unique, habitué à jouer tout seul. Il le restera encore pendant quatre ans, jusqu’à la naissance de son frère Michel et l’arrivée dans leur vie de la tribu Hoschedé. Une autre époque.

Quant au titre, Coin d’appartement, on ne sait qui l’a donné au tableau. Il m’évoque une autre toile de Monet conservée au musée d’Orsay, Coin d’atelier. Les peintres du XIXe siècle ont souvent représenté le lieu où ils travaillaient, peignant tout simplement la pièce qu’ils avaient autour d’eux. Monet fait de même en brossant cet aspect de son domicile. Pas de bohème ici. Le peintre peut être fier de son logement. Il habite dans une maison neuve d’Argenteuil, meublée de façon bourgeoise, avec tentures et chandelier dont il restitue les teintes chatoyantes.

Après une vente aux enchères ratée où Monet doit racheter son tableau, c’est son ami Gustave Caillebotte qui en fait l’acquisition. La toile se retrouve ainsi dans le legs impressionniste fait par Caillebotte à l’Etat français, au coeur des collections de l’actuel musée d’Orsay.

Claude Monet, La Maison de l’artiste à Argenteuil, 1873. The Art Institute, Chicago

Enfin, je sollicite votre aide, chers amateurs de plantes vertes. Quelles sont celles que Monet fait pousser ? Je bute sur leur identification. Quels sont ces arbres grêles, comment s’appellent ces feuilles panachées trop souples pour être des sansevierias ? Sur le tableau qui fait l’affiche de l’exposition du MDIG » Les Enfants de l’impressionnisme « , la floraison blanche me fait penser à des anthémis, mais les feuilles ne correspondent pas. Si vous avez une idée, merci de nous la partager !

P.S. Je découvre en recherchant Argenteuil dans le blog que j’ai déjà commenté, plus brièvement, les tableaux W365 et W366 en 2007. Je n’en avais aucun souvenir… C’est ici.