Emma Richardson Cherry

Cette jolie aquarelle est l’oeuvre d’une des premières artistes américaines à avoir séjourné à Giverny, Emma Richardson Cherry. Elle est signée, titrée Normandie et datée 1888 en bas à droite. Une paysanne chargée de paniers remonte la rue de la Côte dans un paysage baigné de lumière. On aperçoit au fond la ferme de la Côte et la colline qui domine le village.

J’ai tout de suite été frappée par la ressemblance de cette aquarelle avec les peintures très claires que l’Anglais Dawson-Watson a exécutées dans le village. Vérification faite, cela n’est pas très étonnant, regardez :

Cette toile, qui fait partie de la collection Terra, est déjà venue à Giverny. C’est exactement la même composition. Du coup, on peut douter de l’originalité de celle d’Emma. N’a-t-elle pas tout simplement copié celle de Dawson ? Emma était amie avec la future femme de Dawson, Mary Hoyt Sellars. Toutes deux sont arrivées à Giverny en 1888, selon le récit de Dawson, bientôt épris de Mary.

Il est aussi possible d’imaginer Emma faisant de l’aquarelle dans la rue aux côtés de Dawson, et je penche pour cette option, en observant les angles que forment les bâtiments. Emma a l’air d’être debout à droite de Dawson. Elle ajoute le pilier du portail de la maison de droite mais ignore la cheminée. le mur dans l’ombre est plus court que chez Dawson. Elle voit un toit de plus à la ferme de la Côte.

Emma est venue à Giverny parce qu’elle avait envie de peindre en plein air, occupation jugée inconvenante pour une jeune femme seule. Elle a saisi l’occasion de profiter de la compagnie de Dawson. Ce dernier a sans doute retravaillé son tableau, peut-être en atelier. Emma nous livre une impression spontanée d’un instant d’été. A voir les ombres, il n’est pas loin de midi.

Cinq ans plus tard, Emma Richardson Cherry donnait l’impulsion à la fondation du musée d’art de Denver au Colorado. Malheureusement, le musée ne présente aucune oeuvre d’elle.

Les derniers feux de Giverny

Le bassin aux nymphéas de Monet, 26 octobre 2025. Octobre s’avance avec ses averses de pluie battante ou sournoise, ses rafales de vent décoiffantes, et parfois le miracle de parenthèses enchantées qui magnifient la beauté de l’automne.

J’ai fait dimanche une visite très matinale au cours de laquelle le bassin s’est montré d’une splendeur saisissante. Voici l’étang de Monet à 8h40, une nouvelle heure d’hiver toute fraîche.

Et le revoici une heure plus tard. Les reflets vibraient sous l’effet d’une légère brise. Quelques visiteurs admiraient le spectacle depuis le pont.

Ailleurs, personne.

Le petit pont est encore serti dans un écrin vert.

Derrière le deuxième atelier, la colline a commencé à roussir. Pendant quelques heures, le ciel nous a fait le cadeau d’être intensément bleu, étalant tout cet azur autour des plus irréductibles des nymphéas.

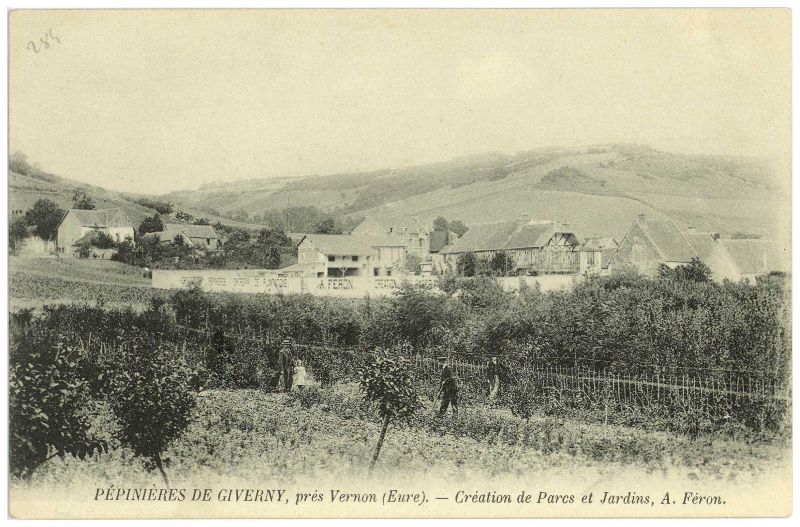

Les pépinières Féron

On le sait peu, mais Giverny disposait d’une florissante entreprise d’horticulture à l’époque de Claude Monet. C’est vers 1890 qu’Albert Féron s’installe dans le village et y fonde ses pépinières. Horticulteur, il est aussi paysagiste et travaille notamment pour la mairie de Giverny et pour l’hôtel Baudy, qu’on aperçoit à l’arrière-plan derrière le mur orné de la raison sociale de l’entreprise. Les terrains s’étendaient jusqu’à la ferme de la Dîme, qui faisait partie de la propriété des Féron. C’était leur résidence.

Claude Monet a-t-il fait appel aux services d’Albert Féron ? Certainement pas pour la création de jardin, cela va de soi, mais il est vraisemblable qu’il lui ait commandé des végétaux, bien qu’on n’en ait pas de preuve écrite. Dans le village, tout se passait de vive voix. On imagine assez bien le peintre et son chef-jardinier venir choisir des arbres sur place, pour s’assurer d’avoir les mieux formés. Il était avantageux pour Monet de se procurer des arbres adaptés aux exigences du terrain et du climat de Giverny.

La pépinière a perduré pendant quarante ans, jusqu’au début des années 1930.

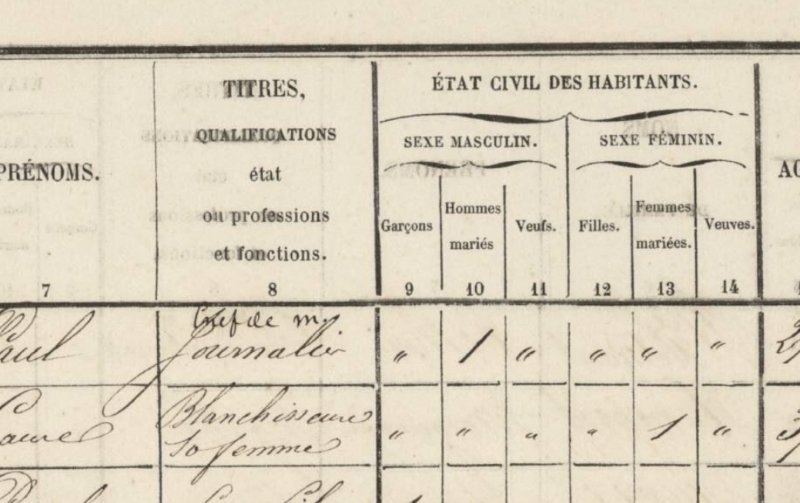

Les professions de Giverny en 1891

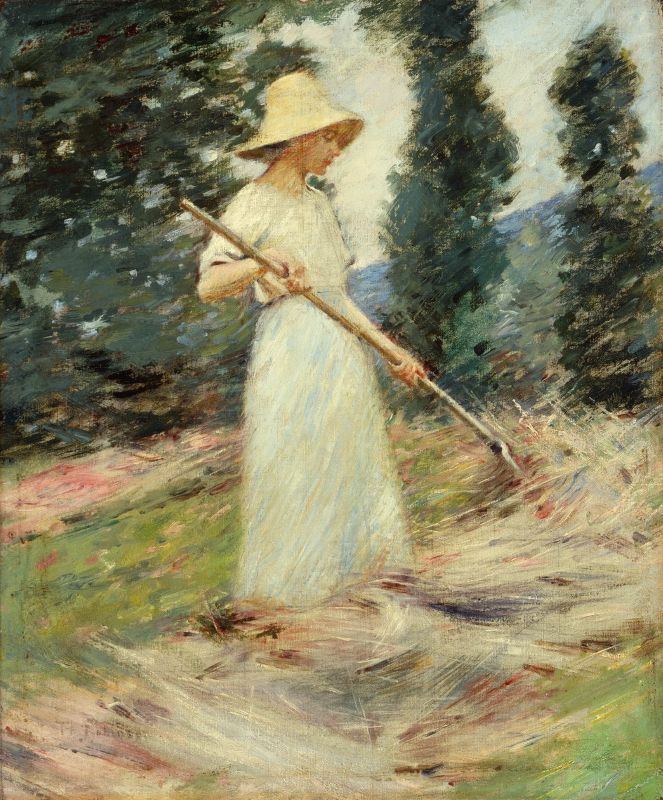

Theodore Robinson, Girl raking hay, (jeune fille ratissant du foin) vers 1890

Je viens de me livrer à un petit dénombrement des métiers pratiqués à Giverny tels qu’ils apparaissent dans le recensement de la population de 1891. Certes le résultat présente un biais, car seule est notée la profession du chef de famille, rarement celle des plus grands enfants alors que naturellement tout le monde mettait la main à la pâte, comme on le voit sur le tableau de Robinson. De plus, une seule profession est enregistrée, alors que bien des personnes en avaient plusieurs. Voici le décompte, sur une base de 104 ménages :

Métiers liés à l’agriculture : cultivateur 34, journalier 31, jardinier 3, meunier 1, charretier 4, berger 1, maréchal ferrant 1 + 2 commis (total 77)

Métiers liés au vêtement : couturière 3, lingère 2, cordonnier 1

Employés : cantonnier 2, garde champêtre 1, garde particulier 2, domestique 8, employé des chemins de fer 4, receveuse 1, instituteur 1

Artisans : peintre 3, maçon 6, mécanicien 1

Artistes : dramatique 1, lyrique 1, peintre 3

Aubergiste, maître.sse d’hôtel : 3 + garçon de café 1

Rentiers : 17

Sans surprise les métiers de l’agriculture arrivent largement en tête dans ce petit village rural. Quand on possède de la terre on se présente comme cultivateur, quand on travaille pour les autres à la tâche on est journalier. Le recenseur n’a pas cherché à détailler d’éventuelles spécialisations, et c’est dommage. En revanche, quand les personnes donnent spontanément leur profession dans les actes d’état-civil, on voit apparaître des viticulteurs à Giverny. C’est le cas de Louis Singeot, propriétaire de la maison de Monet à son arrivée dans le village en 1883. D’autre part, Giverny possédait une florissante entreprise d’horticulture, pépinières, création de jardins, qui ne ressort pas dans le recensement.

Le nombre de rentiers, 17, peut paraître élevé. Il correspond le plus souvent à des personnes âgées qui mettent leur biens en location ou en viager, seule possibilité de toucher une sorte de retraite. Ceux qui n’en ont pas les moyens travaillent jusqu’à la fin. Ainsi le garde champêtre a 82 ans, l’un des cantonniers en a 70. On a l’impression que ce sont des emplois qui leur ont été confiés par bienveillance à leur égard.

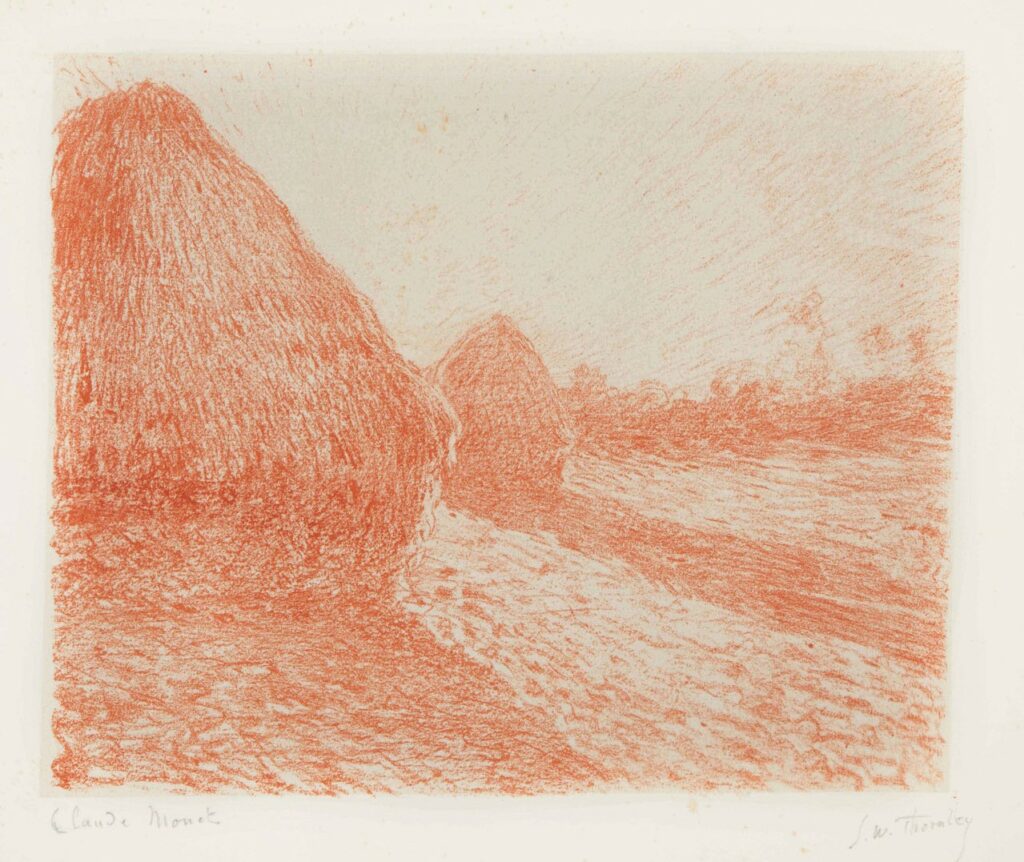

Dès 1891 on remarque la présence de 5 artistes à demeure à Giverny. Ceux de passage, hébergés à l’hôtel ou chez l’habitant, sont bien plus nombreux. Sur les trois artistes peintres, on compte Monet bien sûr, mais aussi Georges William Thornley, qui habitait la maison voisine. Monet appréciait son talent de graveur. Thornley a été chargé de transcrire en lithographie des peintures de Monet, ce qui peut sembler une gageure, mais il s’en est sorti avec brio.

Les arches du pont médiéval

Le pont médiéval de Vernon

Entre le Vieux moulin et le château des Tourelles, les récents travaux ont dégagé, restauré et mis en valeur les arches toujours debout du pont médiéval sur la Seine. C’est au milieu du XIIe siècle qu’on trouve la première mention de ce pont, probablement plus ancien. Il aurait environ un millénaire. Construit en pierres de Vernon, c’est ce matériau qui a été utilisé pour remplacer (par en-dessous…) les pierres endommagées. Les deux premières arches qui étaient bouchées ont retrouvé toute leur élégance. Les cyclistes et les piétons peuvent désormais passer dessous et poursuivre leur promenade le long de la Seine, sur la voie de la Seine à vélo.

Et voici, côté Seine, le Vieux moulin, emblème de Vernon et de l’entrée en Normandie. Il daterait de 1478. Au-delà, les arches ont disparu, il ne reste que quelques piles du pont du Moyen-Âge. Sur celle du Vieux moulin, on voit que la végétation s’installe avec vigueur dès qu’on tourne le dos. Au niveau des arches, qui étaient couvertes de lierre, les spécialistes des vieilles pierres ont dû batailler pour se débarrasser des racines. Ils ont parfois été obligés de démonter le parapet jusqu’au tablier du pont pour en venir à bout.

Les tacots de Jacques Charmoz

Voici une petite assiette à fromage ou à dessert issue d’un service de Gien qui a été très populaire dans les années 1950-60. Chaque assiette représente un véhicule ancien assorti d’une date. Les dessins sont signés Jacques Charmoz, un homme qui, certes, a vécu sa vie pied au plancher.

Sur ce modèle, une jeune femme dissimulée sous une gaze pour se protéger du vent, de la poussière et des insectes est assise à l’arrière d’un véhicule sans fenêtre. Son chauffeur s’apprête à monter dans l’auto, un bidon à la main. Il disparaît sous un long manteau de fourrure, un casque de cuir, des lunettes et des gants. Seule la moustache dépasse, ce qui laisse supposer que ces chaussures pointues et ces chevilles fines sont bien celles d’un homme. L’aspect désuet de la scène lui donne un côté cocasse, qui n’est sans doute pas pour rien dans le succès de ce service.

Ce matin, je m’apprêtais à ranger cette assiette avec ses soeurs quand je me suis avisée que…

Ce n’est peut-être pas tout à fait la même, mais elle ressemble beaucoup à la Panhard-Levassor de Monet, qui lui a été livrée en 1901.

Les nuages passent

Le bassin de Claude Monet à Giverny début octobre. Vu depuis l’extrémité de l’étang, le reflet du ciel donne cette impression d’immensité qui continue de fasciner les visiteurs, tout comme il a maintenu Monet scotché face à ce motif. Le lent mouvement des nuages, la brise qui trouble la surface produisent un effet d’hypnose auquel il est doux de s’abandonner, les yeux happés par les variations presque imperceptibles du paysage.

La tenue de travail de Monet

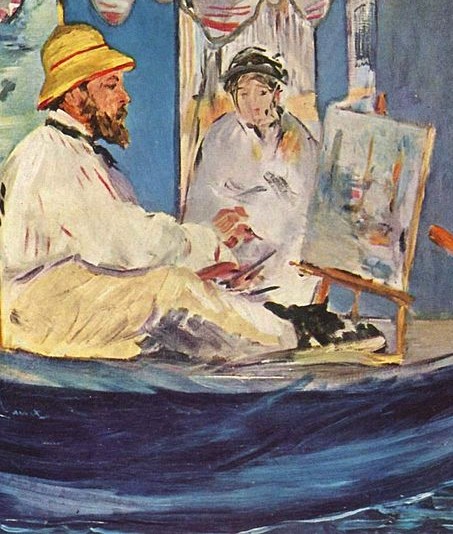

Edouard Manet, Claude Monet peignant dans son atelier (détail), 1874, Neue Pinakothek, Münich, Allemagne

Alors que je me posais la question de savoir quelle pouvait bien être la tenue de travail de Monet, l’évidence m’a frappée : lorsque ses amis peintres l’ont figuré en pleine action, il ne s’était pas fait beau pour la galerie. Il était dans sa tenue habituelle.

Le voici représenté par Manet à Argenteuil dans son bateau-atelier, en train de canoter et de peindre la Seine en même temps, sous les yeux de sa femme Camille. C’est l’été, il porte des vêtements clairs, sans que la touche très libre de Manet permette de savoir s’ils sont immaculés ou non.

Pierre Auguste Renoir, Claude Monet peignant dans son jardin à Argenteuil (détail), 1873, Wadsworth Atheneum, Hartford, Connecticut

Renoir peint Monet à Argenteuil au début de l’automne, alors que les dahlias sont dans toute leur gloire. Cette fois, Claude est plus chaudement vêtu d’un pantalon brun et d’une courte veste bleue. Il porte un chapeau rond sombre, une tenue qui évoque celle de son portrait par Renoir dans la véranda.

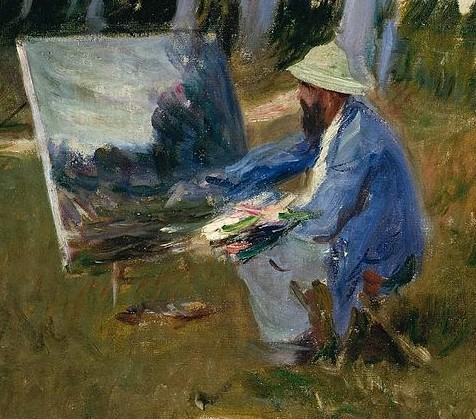

John Singer Sargent, Claude Monet peignant à l’orée d’un bois (détail), 1885, Tate Britain, Londres

C’est finalement John Singer Sargent qui nous le révèle en train de peindre à Giverny dans une tenue un peu plus décontractée : Monet n’a pas boutonné sa blouse bleue, dont un pan dépasse sous son pliant. Chapeau de paille, pantalon ample et gris (ou bien est-ce un morceau de tissu posé dessus ?), chemise blanche sous la blouse, pour une fois il n’a pas fait d’effort vestimentaire. Sargent nous donne le détail du visage mais il a avalé les pieds et surtout les mains toujours en mouvement. Monet paraît avoir posé sa palette sur ses genoux. Dans ces conditions, il est préférable que ses vêtements aient été à l’épreuve des taches.

La mode selon Monet

J’ai guidé cette semaine des personnes venues assister à la Paris Fashion Week, ce qui m’a donné l’occasion pour une fois de parler des goûts vestimentaires de Monet. Cette photo prise par Jacques Ernest Bulloz en 1905 est l’un des meilleurs exemples du raffinement recherché par le peintre. Une fashion victim à sa manière ! Elégant costume deux pièces, pantalon retenu par de solides bretelles de cuir fièrement arborées, chemise à plis ornée d’un volant et de poignets froncés, pantalon resserré à la cheville par quatre boutons, belles chaussures de cuir, chapeau, barbe ronde et cigarette à la main… Il y a un look Monet, qu’il s’est forgé sans se préoccuper des règles, comme toujours.

Plus jeune, il passait pour un dandy, sans avoir pourtant l’élégance naturelle d’un Manet, mais plutôt par goût des beaux vêtements. Son tailleur était à Paris, il ne se fiait pas aux petites couturières locales qui selon lui, rataient souvent leur ouvrage. Alice devait prendre plaisir à le voir habillé avec recherche. Sur cette photo, il s’est mis sur son 31 pour le photographe, ce qui est presque toujours le cas. Il lui arrive de poser la palette à la main, mais il est difficile de croire qu’il portait chaque jour une tenue aussi raffinée pour travailler. Comment s’habillait-il pour peindre ? C’est un mystère. On ne connaît aucune photo de Monet vêtu d’une blouse de peintre pour se protéger des taches de peinture.

Julie Manet et Claude Monet

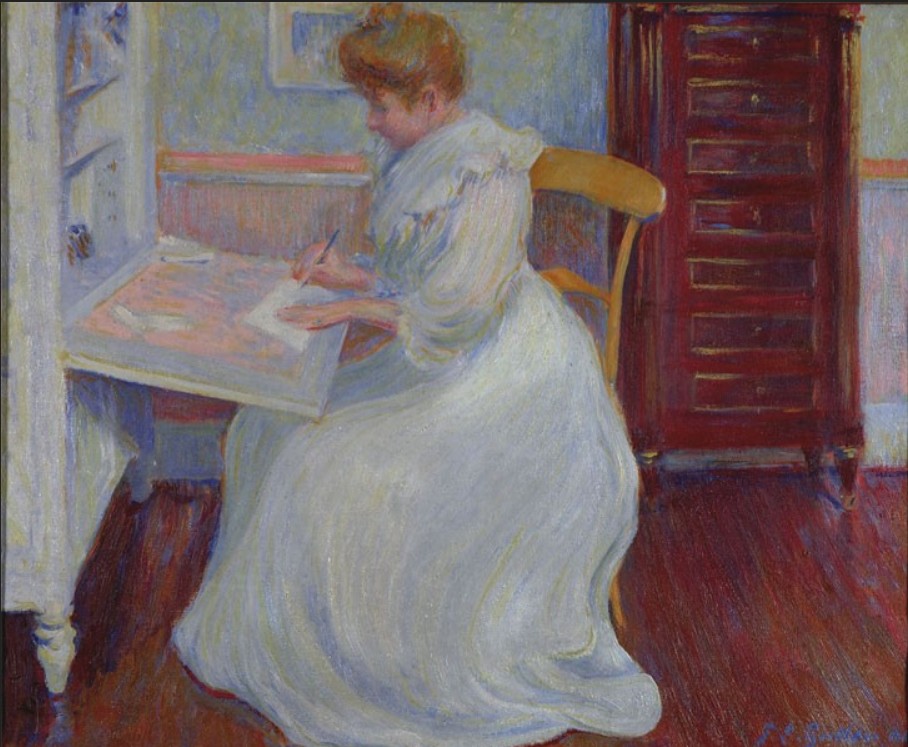

Pierre Auguste Renoir, Portrait de Julie Manet, 1894, musée Marmottan-Monet

A seize ans, quand Renoir la peint, Julie Manet est déjà rompue à l’exercice de la pose. Depuis son plus jeune âge elle a servi de modèle à sa mère, Berthe Morisot. En 1892, elle a eu la douleur de perdre son père, Eugène Manet. Sa mère s’éteint à son tour en 1895, la laissant orpheline et désespérée, mais confiée à deux tuteurs prestigieux : Mallarmé (qui disparaît lui aussi en 1898) et Renoir. Au milieu de tous ces deuils, c’est dire l’importance que Renoir revêt pour Julie, tant sur le plan artistique que sur le plan moral. Il ne cesse d’apparaître dans son journal. Elle l’admire, elle loue sa gentillesse, sa bonté, elle est avide de ses conseils artistiques, puisqu’elle peint elle aussi. Elle le trouve profond et plein de sagesse. Il est son mentor.

En 1895, l’affaire Dreyfus éclate, et Renoir se range dans le camp des antidreyfusards. Tout naturellement, Julie, adolescente, adopte ses idées. Je pense que c’est là qu’il faut chercher la raison de la distance qui l’écartera de Monet par la suite. Le peintre de Giverny a exprimé son dévouement à Berthe Morisot en participant très activement à l’exposition de ses oeuvres organisée à sa mémoire. Mais Julie ne va plus guère le rencontrer, sauf dans le cadre d’obsèques ou de vernissages. A partir de 1898, Monet, ami de Clemenceau, qui a publié le J’accuse ! de Zola dans l’Aurore, prend fait et cause pour Dreyfus. L’affaire ne se dénoue qu’en 1906.

Le fuchsia de Magellan

Le fuchsia de Magellan forme un gigantesque arbuste en ce moment dans le jardin de Monet. Les fuchsias sont souvent utilisés en potées de taille réduite, si bien que cette expansion à plus de deux mètres de haut, mais aussi en largeur, surprend. Le fuchsia de Magellan, dont il existe de nombreux cultivars, est l’un des fuchsias les plus rustiques grâce à ses origines : il vient du sud du Chili et de l’Argentine, pas loin du détroit de Magellan, justement. Il résiste donc très bien à nos hivers et peut rester en terre toute l’année, ce qui lui permet de prendre cette belle ampleur. Et tout cela en quelques mois seulement, car il est recommandé de le tailler sévèrement au début du printemps.

Son nom vient du botaniste bavarois Leonhart Fuchs, l’un des fondateurs de la botanique de la Renaissance. Au XVIe siècle, Fuchs a été le premier à se pencher sur les plantes du Nouveau Monde et à les nomenclaturer. Son nom se prononce ‘foux’ en allemand, ce qui aide à se souvenir de la place du s. Il signifie Renard. En anglais, il faut penser à diphtonguer le u en ‘fyouchia’… mais si on oublie, les anglophones comprennent quand même !

Le château des Manet

A Juziers, en val de Seine, voici ce que l’on peut voir du château du Mesnil, propriété privée, à travers la grille d’entrée. Dans son journal de jeune fille, Julie Manet y fait référence à plusieurs reprises quand elle aperçoit le château depuis le train. La rue qui passe devant a été baptisée rue Berthe Morisot en 1991.

Le château a été acheté en 1891 par les parents de Julie, Eugène Manet et Berthe Morisot-Manet, peu avant le décès d’Eugène. Berthe, alors, ne supporte plus d’y séjourner et le met en location. Elle se plaît à penser que plus tard, Julie y reviendra et le peuplera d’enfants, et c’est effectivement ce qui va se passer. Quelques mois après ses fiançailles avec Ernest Rouart en 1900, Julie fait visiter le château à son futur époux. Le jeune couple décide d’en faire sa résidence. Ils auront trois enfants, Julien, Clément et Denis.

Harmonie rose

C’est l’automne aujourd’hui. Dans le jardin de Monet à Giverny, le long massif rose est l’un de mes préférés. Même s’il est difficile de choisir. Reines-marguerites, dahlias, sauges, gauras, cléomes se répondent dans toutes les nuances du rose, tandis que les capucines orange pointent leur nez pour les mettre en valeur.

Devant la maison, le violet des reines-marguerites et des sauges se mêle aux notes délicates des fuchsias et des tabacs. En regardant bien, on aperçoit les pompons des gomphrenas et les rayures de la mauve.

Un peu plus loin, ce sont les zinnias qui apportent les tons les plus soutenus. Ils éclatent au milieu des lavatères, des laurentias et des héliotropes.

Un homme pressé

Je n’ai pas de photo de Sébastien Lecornu, mais bon, vous voyez à quoi il ressemble, son visage est partout en ce moment. Je ne pense pas être la seule vernonnaise à qui cela fait un drôle d’effet de le voir nommé Premier ministre, sans en être surprise toutefois : à Vernon, son fief, on le connaît depuis longtemps. En 2014, il avait mené une campagne électorale inédite pour les municipales. Un livre intitulé Vernon mérite mieux avait été déposé dans chaque boîte aux lettres, présentant les très nombreuses mesures envisagées pour la ville. Son équipe débordait de dynamisme sur les réseaux sociaux.

C’est peu après son élection à la mairie en mars 2014, à l’âge de 27 ans, que j’ai rencontré Sébastien Lecornu pour la première fois. Je me suis présentée à l’accueil de l’hôtel de ville avec mon livre Vernon. Alors que j’expliquais le motif de ma visite, le nouveau maire est justement sorti de son bureau. Il connaissait le livre. Il m’en a commandé dix, pour faire des cadeaux. Un échange de moins d’une minute.

Nous n’avons pas gardé notre maire longtemps. Aux yeux de l’électeur, Sébastien Lecornu a un côté anguille : à peine élu il brigue déjà une autre fonction. L’électeur a un léger sentiment de s’être fait avoir. Dès décembre 2015, le jeune maire a échangé son siège avec celui de son premier adjoint pour cause de cumul des mandats, car il était devenu président du conseil général de l’Eure. Je me souviens avoir été soufflée par sa façon de griller les étapes. A peine élu conseiller général, et si jeune cela paraissait déjà un exploit, il prenait la tête du département ! Cela dénotait un grand sens de la politique politicienne, pour le moins, un talent pour le jeu des alliances et du réseautage. Et une ambition hors norme.

Par la suite, j’ai eu l’occasion de l’entendre dans diverses manifestations culturelles. Quand Sébastien Lecornu prend le micro après les autres orateurs, on change de registre. Il a une façon directe et franche de s’exprimer qui le fait trouver sympathique par beaucoup de vernonnais. J’ai été frappée par son charisme, bien entendu, sa connaissance des dossiers, son énergie et son goût de l’action. C’est ce que l’on peut attendre d’un homme politique. J’ai aussi trouvé que c’était un homme pressé, d’une hâte assez dérangeante.

L’histoire se passe à Giverny, au musée des impressionnismes, où une nouvelle exposition va ouvrir. Nous sommes cent ou deux cents personnes debout dans le hall. Le directeur remercie toutes les présents et les absents dans l’ordre protocolaire, et, avant de donner des détails sur l’exposition, il tient à manifester sa gratitude au président du conseil général, qui est un peu son patron puisque le musée est un établissement public de coopération culturelle. Le directeur a particulièrement apprécié que le président du conseil général ait « su rester à sa place » en n’intervenant pas dans les choix de programmation du musée. Il faut croire que ce n’est pas toujours le cas, et que certaines personnalités politiques se montrent un peu envahissantes. Pour le directeur, avoir les mains libres est certainement plus agréable.

C’est bien d’exprimer sa gratitude, n’est-ce pas ? Vient ensuite le tour de Sébastien Lecornu. Lui parle sans notes, et il n’est pas impossible qu’il improvise, il n’a pas que ça à faire d’écrire des discours pour des vernissages. Le voilà donc qui répond au directeur et qui glisse dès la deuxième phrase « il faut savoir rester à sa place », faisant rire toute l’assemblée par cette allusion. On croit à un sympathique clin d’oeil à l’orateur précédent. Mais Lecornu poursuit, et de phrase en phrase l’expression « rester à sa place » réapparaît, quatre, cinq, six fois. Le public ne rit plus du tout, conscient qu’il se passe quelque chose, qu’on est sorti des discours policés, qu’on a basculé dans la colère, le règlement de compte. Malaise.

Avec le recul, au vu du parcours supersonique de l’actuel Premier ministre, il est clair que l’expression « rester à sa place » était maladroite. Une gaffe, même. Lecornu en a été profondément vexé, bien à tort du reste. Mais il aurait pu garder ce ressenti pour lui. Je n’ai pas aimé assister à l’humiliation publique du directeur. Et je ne suis pas rassurée de savoir notre chef du gouvernement aussi impulsif. J’espère qu’il a acquis plus de retenue et de circonspection depuis, au fil de ses fonctions ministérielles, à l’approche de la quarantaine.

L’implicite

Thedore Butler, Marthe, femme de l’artiste.

Dans chacune de ses lettres à sa famille, Monet termine en embrassant petits et grands, mais Marthe, l’aînée des filles Hoschedé, a droit à un traitement à part. A elle, Monet fait ses amitiés. Qu’en conclure ? Que Marthe ne voulait pas qu’il l’embrasse. L’aînée, contrainte par sa mère de la suivre chez Monet, restait fidèle à son père.

En visite à Giverny avec sa mère Berthe Morisot, Julie Manet fait tout le tour de la maison nouvellement agrandie et de la serre qui vient d’être construite. Mais une pièce reste fermée : « Nous n’avons pas vu la chambre de Mlle Marthe. »

Il est probable que nous ne trouverons jamais une archive qui nous permette de savoir le fin mot de cette histoire. Mais il est tentant d’essayer de percer l’implicite, avec tous les risques d’erreur que cela comporte. Que pouvons-nous comprendre ? Que Julie Manet a remarqué qu’elle n’avait pas tout vu de la maison. Lui a-t-on donné une explication à la porte close ? Ce n’est pas sûr. Si Marthe avait prétendu être souffrante, Julie, très empathique, l’aurait sans doute mentionné dans son journal. Ce qui me paraît découler de sa brève remarque, c’est que Marthe boude. Elle refuse de rencontrer les amies de Claude Monet.

La maison de Monet vue par Julie Manet

Le 30 octobre 1893, Julie Manet note dans son journal cette description de la maison de Monet à Giverny :

La maison a changé depuis la dernière fois que nous sommes allés à Giverny. M. Monet s’est fait faire une chambre par-dessus l’atelier avec de grandes fenêtres, des portes et un parquet en pitchpin, et tendue de blanc. Dans cette chambre beaucoup de tableaux sont accrochés, entre autres : Isabelle se peignant, Gabrielle à la jatte, Cocotte avec un chapeau, un pastel de Maman, un pastel de l’oncle Edouard, une femme nue très jolie de M. Renoir, des Pissarro, etc.

La chambre de Mme Monet a des boiseries bleues, celles de Mlles Blanche et Germaine sont violettes. Nous n’avons pas vu la chambre de Mlle Marthe. Mlle Blanche nous a montré des tableaux d’elle, qui sont d’une jolie couleur, deux, des arbres se reflétant dans l’Epte ressemblent à la peinture de M. Monet.

Le salon est en boiseries violettes, beaucoup de gravures japonaises y sont accrochées, ainsi que dans la salle à manger qui est toute jaune. Nous sommes allées sous des peupliers voir la serre où se trouvent des chrysanthèmes magnifiques. Puis la pièce d’eau sur laquelle se trouve un pont vert à l’air japonais.

M. et Mme Butler sont venus, leur petit garçon est très gentil, il voulait tout le temps me tirer les cheveux ; il a six mois.

La chambre de Blanche Hoschedé à Giverny, « violette »

A Sainte-Adresse

L’été est encore là au Havre, où quelques baigneurs se hasardaient dans l’eau hier après-midi. Cette vue, c’est celle que Monet aurait eu alors qu’il peignait Terrasse à Sainte-Adresse, s’il avait tourné les yeux vers la gauche, et non légèrement à droite pour capter le profil de son père. Peut-être portait-il parfois son regard de ce côté-là.

Pour jouir de cette vue il faut faire partie de la société des régates, qui possède solarium, piscine et terrain de beach volley juste au-dessus de la plage. On est au tout début de la digue qui longe le bas des falaises. C’est grâce à un dyonisien, Rémy Dufour, que j’ai pu entrer dans ce domaine privé.

Sainte-Adresse est un lieu idyllique, un balcon sur la mer. Pourquoi devrait-elle être bleue ? Elle affiche des teintes subtiles et douces où le gris argent domine. Au loin, les bateaux en zone d’attente patientent, attendant la marée pour remonter la Seine vers Rouen.

Autrefois, un sémaphore de commerce permettait d’échanger des messages avec les navires de façon à se mettre d’accord pour la vente de la cargaison, sans perdre une minute.

J’ai gravi l’escalier Claude Monet, j’y tenais. Il va de la rue du beau panorama, d’où on ne voit pas grand-chose, à la place Frédéric Sauvage, devant l’immeuble Dufayel, qui offre une vue magnifique. Si Monet rôde encore par là, il doit aimer cette image de l’escalier que l’on gravit, symbole de sa carrière.

Voici le fameux immeuble Dufayel, dénommé le Nice havrais. De loin, j’ai crû qu’il était bâti en pierre de Caen. Point du tout. C’est de la brique jaune, une composition spécialement élaborée pour Dufayel.

En s’élevant encore, on longe d’anciennes pinèdes. Je crois que c’est Dufayel, toujours lui, qui en a eu l’idée pour copier Nice.

Un peu plus haut on arrive à une petite place. C’est là que se trouve la table d’orientation. Au premier plan, une reproduction du célèbre tableau de Monet, même si ce n’est pas tout à fait là que le peintre se trouvait. On est à peu près au niveau du haut du Barvalet, une valleuse perchée bien visible sur les tableaux de Monet. Depuis, entre la végétation et les constructions, elle n’est pas facile à voir.

Le Barvalet, c’est cette zone verte sur le tableau. En venant du Coteau, Monet pouvait passer par là pour rejoindre la plage. Plus près du centre ville, un parc à huîtres barrait le passage le long de la mer.

Et voici l’église Saint-Denis, achevée en 1877. Celle que Monet a peinte se trouvait à l’avant et à droite, du côté de la voiture rouge. Une fois la nouvelle église achevée, l’ancienne a été démolie et la rue alignée et élargie de 3 ou 4 mètres.

Le journal de Julie Manet

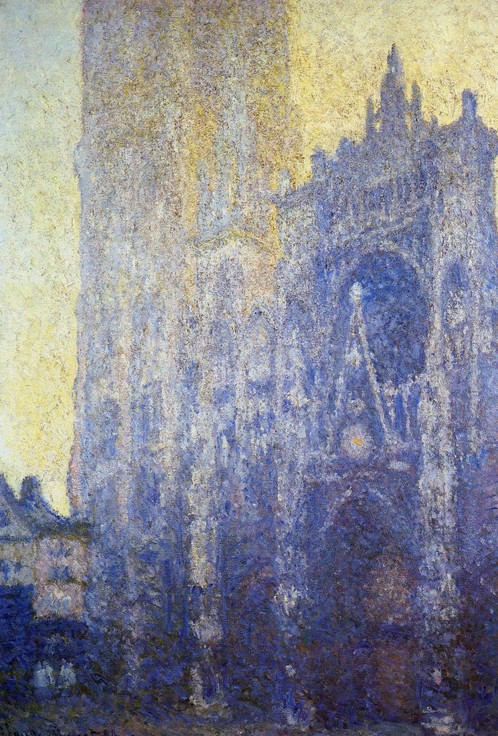

Claude Monet, La Cathédrale de Rouen, le Portail, effet du matin,

1894, fondation Beyeler, Riehen, Suisse

La fille de Berthe Morisot et d’Eugène Manet a tenu son journal, de ses 14 ans jusqu’à sa rencontre avec Ernest Rouart, son futur mari. Orpheline de bonne heure, elle était sous la tutelle de Stéphane Mallarmé, elle recevait les conseils de Renoir en matière de peinture, et vivait avec ses cousines également orphelines, Paule et Jeannie Gobillard. Jeannie avait un an de plus que Julie, Paule onze.

Elle est adorable, cette petite Julie. Tendre, affectionnée, et très studieuse. On la voit être dévastée par la mort de sa mère, décrire un par un les tableaux qui figurent à l’exposition commémorative organisée par ses amis, Monet, Degas, Renoir… On sent poindre la grande collectionneuse qu’elle sera. C’est tout naturellement que, lors d’une visite à Giverny avec sa mère le 30 octobre 1893, elle détaille les oeuvres que leur montre Monet. Elle va avoir quinze ans, et partage son temps entre l’étude du violon et celle de la peinture.

Lundi 30 octobre :

Parties ce matin de bonne heure pour Giverny. Pluie toute la journée. M. Monet nous a montré ses cathédrales. Il y en a vingt-six, elles sont magnifiques, quelques-unes toutes violettes, d’autre blanches, jaunes, avec un ciel bleu, roses avec un ciel un peu vert, puis une dans le brouillard, deux ou trois dans l’ombre au bas et et éclairées des rayons du soleil sur les tours. Ces cathédrales, admirablement dessinées sont faites par masses, et cependant on y découvre chaque détail, elles sont tellement dans l’air. Cela me semble si difficile de ne pas dessiner tous les détails. Ces tableaux de M. Monet donnent une bonne leçon de peinture.

Nénuphars à Giverny

Sur le bassin de Monet, les nymphéas sont en pleine floraison, déclinant toute une gamme de couleurs.

Tous les nénuphars ne flottent pas. Certains se dressent sur leurs tiges pour mieux surveiller les environs.

La saison est doucement en train de changer. Elle glisse du plein été vers la fin, et voit tomber les premières feuilles. Les nymphéas, trompés par une eau encore tiède, ne s’en sont pas encore rendu compte.

Mais le raccourcissement des jours, le manque de grande lumière va faire son oeuvre et ralentir leur ardeur à fleurir. A dix-huit heures, sous le ciel gris, ils partent déjà se coucher. Leurs corolles se referment, ils plongent sous la surface. A demain matin !

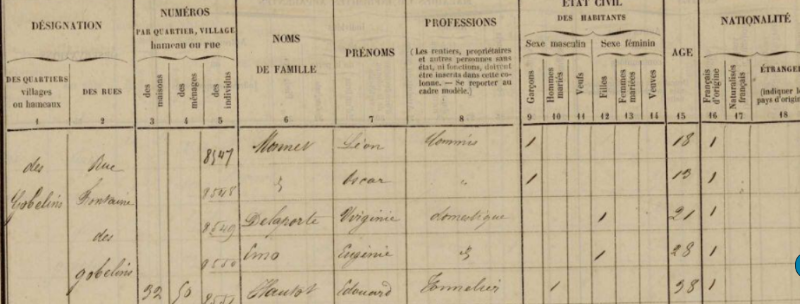

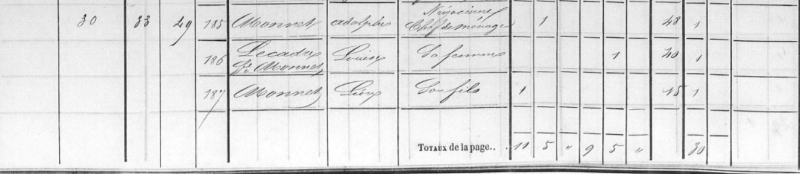

La rue fontaine des Gobelins

Jusqu’en 1854, la rue du Havre où habite la famille de Claude Oscar Monet s’appelle rue fontaine des Gobelins. Elle prend ensuite le nom de rue d’Epremesnil.

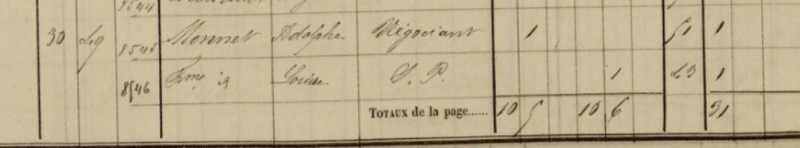

Pour trouver les Monet dans le recensement du Havre daté 1846, il faut ouvrir le cahier du canton nord, section d’Ingouville, cahier N°1.

Les Monet sont p. 258-259. Ils habitent le numéro 30 de la rue fontaine des Gobelins, quartier des Gobelins.

Monet est orthographié avec deux n. On retrouve toute la famille, Adolphe est négociant, Louise sans profession, Léon et Oscar sont commis… et là un détail cloche. Impossible que le futur peintre soit employé à l’épicerie en gros. Car en 1846, Oscar a 5 ans jusqu’à son anniversaire le 14 novembre. Or, ce recensement daté 1846 lui en donne 13, et 18 à Léon. On serait plutôt en 1854, 8 ans plus tard.

A cette date incertaine, les Monet emploient 2 domestiques, Virginie Delaporte et Eugénie Emo, âgées de 21 et 28 ans. Pas encore de Célestine Vatine à leur service. Il n’est pas certain qu’elle apparaisse dans les recensements, effectués tous les 5 ans. Elle a pu ne faire qu’un bref passage chez les Monet. Elle pouvait aussi loger chez elle et non chez eux.

Recensement du Havre, 1851, document 6 M 88 – 1851, Archives Départementales de la Seine-Maritime, p 299-300

Dans le recensement de 1851, Adolphe a cette fois 48 ans, sa femme 40. Léon a 15 ans et Oscar 10, ce qui est bien leur âge début 1851. Ce recensement paraît antérieur au précédent. Les domestiques aussi ont trois ans de moins : Virginie a 18 ans et Eugénie 25.

Ce qu’elle vaut et ce qu’elle mérite

Pierre-Auguste Renoir, Madame Claude Monet, vers 1872-74, musée Calouste Gulbenkian, Lisbonne

En 1932, l’historien de l’art Gaston Poulain publie aux éditions La Renaissance du livre un ouvrage consacré à Bazille et ses amis. Parmi lesdits amis se trouve Claude Monet, naturellement. L’originalité de ce travail est de présenter des lettres de et à Bazille, en tant que documents incontestables.

Certaines, par le hasard de leur conservation, éclairent l’histoire de Monet. C’est ainsi que le jeune Frédéric avait gardé la réponse d’Adolphe Monet à la missive qu’il lui avait envoyée pour plaider la cause de Claude, qui allait être papa. Voici cette réponse :

Monsieur,

J’ai bien reçu votre lettre d’hier, et je commencerai par vous dire que je n’ai pas besoin d’excuser votre intervention amicale dans les affaires de mon fils, elle est une preuve de votre amitié pour lui ; je dois donc, au contraire, vous en remercier. Je comprends parfaitement son désappointement d’avoir été refusé par le jury de l’exposition, mais cette fâcheuse circonstance, bien qu’elle m’affecte singulièrement à cause de lui, qui a tant besoin d’avancer, ne peut en rien influer sur nos dispositions à son égard. Ce sont seulement ses actions, sa conduite, qui peuvent avoir à nos yeux une importance favorable ou défavorable. Mais ce que je ne comprends pas, c’est qu’il ait besoin de conseils pour abandonner une mauvaise voie qu’il a longtemps suivie avec une coupable énergie ; et pourtant, lorsqu’on reconnaît ses torts, il est bien facile de se tracer une ligne de conduite et de réforme indispensable pour arriver à un résultat honorable et avantageux sous tous les rapports.

Si donc il est franchement repentant et disposé à suivre une bonne voie pour réparer son funeste passé, ce qui dépend uniquement de lui seul, il n’a qu’un moyen pour réussir, c’est de marcher résolument dans la voie du travail et de l’ordre. Ainsi que je lui ai dit, je ferai en sorte d’amener ma soeur à le recevoir à Sainte-Adresse ; il pourrait là travailler avec calme et avec fruit s’il le voulait ; mais pour cela, il faudrait renoncer à ses extravagances d’idées et de conduite ; ma soeur, à son âge, a besoin de ne pas être troublée dans sa tranquillité intérieure, comme cela est déjà arrivé plusieurs fois, et, si je réussissais à faire arriver Oscar ici, ce serait pour lui un bon lieu de refuge, mais il faudrait lui faire comprendre qu’il devrait s’y livrer à un travail sérieux et suivi, aussi bien pour avancer dans la voie du progrès que pour produire des résultats pécuniaires, ce dont il ne s’est pas assez pénétré jusqu’à présent, tout en connaissant bien cependant l’importance et l’utilité de l’argent.

Maintenant, il y a la question de sa maîtresse. J’avoue que j’ai été tout d’abord fort surpris de cette confidence, ces choses restant habituellement dans le silence, et c’est en vérité bien naïf, mais, comme je lui ai dit, il est seul compétent pour savoir ce qu’il doit faire en cette occurrence ; il prétend que cette femme a des droits parce qu’elle sera mère dans trois mois. Evidemment, elle ne peut avoir que les droits qu’il voudra bien lui accorder, et, à cet égard, il doit savoir mieux que moi ce qu’elle vaut et ce qu’elle mérite ; aussi, je le répète, j’ai été extrêmement surpris de cette communication très intempestive.

En résumé, je ne dirai plus qu’un mot : c’est qu’on voit tous les jours des gens biens et dûment unis de par la loi se séparer ; cela est donc encore plus fréquent et plus facile dans le cas où se trouve Oscar, sans qu’il soit obligé de se cacher ou de s’expatrier. Je partage absolument les idées que vous exprimez sur l’avenir de mon fils ; ses progrès ont été rapides, et c’est une raison de plus pour qu’il se trace une ligne de conduite qui le mette à même d’affirmer ses succès et d’obtenir de bons résultats. Dans cet espoir, je vous prie, Monsieur, de recevoir l’assurance de mes bons sentiments. A. Monet

Que nous révèle cette lettre sur celle envoyée par Claude Monet à son père deux jours plus tôt ? Qu’il lui a demandé conseil. Qu’il lui a dit être prêt à épouser Camille, à donner un père à son enfant. Qu’il lui a raconté être en très mauvaise posture suite à son refus au Salon, qui le prive de revenus. Bref, il a besoin que son père consente à ce mariage et aide le jeune couple à s’installer. Devant la réponse insatisfaisante de son père, il a demandé à Frédéric Bazille, reçu très aimablement à Sainte-Adresse l’été précédent, d’essayer de le fléchir. Peine perdue. Pour Adolphe Monet, Camille est une jeune fille de mauvaise vie.

Il est bien difficile de nous défaire de notre vision du XXIe siècle pour essayer de comprendre les motivations d’Adolphe, tant sa réponse nous paraît inhumaine. Mais s’opposer à un mariage était monnaie courante pour les parents de l’époque. Claude lui-même ne se mettra-t-il pas en travers des projets d’union entre Blanche Hoschedé et John Leslie Breck, sous prétexte que peintre est un métier trop incertain ?

Pas facile non plus de percer l’implicite dans la phrase d’Adolphe : « il doit savoir mieux que moi ce qu’elle vaut et ce qu’elle mérite. » Peut-être que cette phrase sous-entend : Claude doit savoir si Camille était vierge. Si elle cédait aux avances d’autres hommes. Si elle était entretenue. Bref, pour Adolphe Monet, être modèle enfreint la bienséance et est contraire à l’idée qu’il se fait d’une jeune fille respectable que l’on épouse. D’ailleurs, elle a accepté des relations hors mariage, c’est tout dire.

En conséquence de ses doutes sur la moralité de Camille, l’enfant n’existe pas à ses yeux. Il est totalement invisibilisé, c’est incroyable. Adolphe parle de séparation, sans relever que cela conduit à abandonner le bébé. Camille en fera ce qu’elle voudra, c’est son problème. Pas un instant il ne voit son fils comme un père, et lui comme un grand-père par la même occasion. « Elle sera mère dans trois mois », mais de paternité, il n’est pas question. Nourrit-il des doutes, en formant l’hypothèse que Camille pourrait avoir plusieurs amants ?

Il aurait préféré ne pas savoir. « C’est en vérité bien naïf ». Quoi donc ? Croire qu’Adolphe va résoudre le problème ? S’imaginer qu’il va consentir au mariage ? Non : ce qu’il trouve naïf, c’est de se tourner vers papa quand on a fait une « bêtise. » On doit la « réparer » tout seul, c’est-à-dire décider soi-même d’abandonner mère et enfant. Ou bien, se comporter en adulte en gagnant sa vie, nourrir sa famille, et ne rien demander à personne.

En même temps, je comprends son désarroi de père, avec ce fils qui lui donne depuis toujours du fil à retordre, léger, insouciant, mais aussi rebelle, frondeur, insolent… Et si doué en même temps… Droit dans ses chaussures cirées, Adolphe moralise, il fait la leçon. Il pense que c’est là son rôle de père. Quand le tour de Claude sera venu, plus tard, d’endosser le même rôle, il aura l’occasion de voir que ce n’est pas une tâche facile d’accompagner de jeunes adultes vers l’indépendance et la maturité.

Les souliers cirés

Papa Monet lit le journal. Au XIXe siècle, c’est ce que l’on faisait quand on craignait de s’ennuyer, comme nous cherchons de la distraction avec notre téléphone aujourd’hui. Coiffé d’un panama, Adolphe s’est mis à l’ombre dans le jardin de la villa familiale Le Coteau. Sur quoi est-il assis, au mépris des taches sur son élégant pantalon gris et sa veste sombre, un rocher couvert de mousse ? Les détails de sa chemise blanche dépassent, le col, les poignets, peut-être un jabot dans l’entrebâillement du vêtement. Du blanc encore pour les chaussettes, et je ne sais pourquoi, cela me fait penser que cet homme est né en 1800.

Et puis, les chaussures. Noires, luisantes, lustrées par d’autres mains que les siennes. Elles dansent, elles s’exhibent, l’une en l’air, l’autre au sol. De belles chaussures de bourgeois.

J’aime ce que ce tableau dit du lien entre Claude Monet et son père. Ils se sont mis d’accord : Vous voudrez bien poser pour moi ? Je voudrais faire un tableau avec vous dans le jardin. Bien sûr, mon fils ! Mais il faudra qu’il fasse beau.

Et puis, ce matin, le soleil brillait. Aujourd’hui alors ? Entendu ! Mais si tu permets, je vais prendre un journal. C’était bien long, la séance de pose quand tu as fait mon portrait.

C’est une transcription somme toute chaleureuse que fait le jeune peintre de la figure paternelle. Tout n’est pas au beau fixe entre les deux hommes. Mais je crois qu’Adolphe est foncièrement un bon père. Il aime son fils et il veut le meilleur pour lui. Il s’est beaucoup inquiété pour son avenir. Il faut qu’Oscar (il refuse de l’appeler Claude) devienne quelque chose, qu’il exerce une activité qui le satisfasse et lui permette d’en vivre. Il se souvient du temps des caricatures, qui peut-être l’amusaient tout en le mettant mal à l’aise. Est-il permis de se moquer des gens de la sorte ? Il est soulagé que son cadet se soit mis à quelque chose de plus sérieux. Huile sur toile. Paysages. Portraits. Natures mortes. Il l’encourage autant qu’il peut au travail, car le talent n’est pas tout. « On admire chaque coup de brosse », racontera Claude, amusé, dans une lettre à Bazille.

Adolphe le sait, lui-même n’y connaît pas grand chose en peinture. Il se fie à l’opinion de sa soeur, passionnée d’art, et a été totalement convaincu du talent de son fils après le succès incroyable de La Femme à la robe verte, très remarquée au Salon de ce printemps 1866. Les journaux l’ont portée aux nues.

Et revoici Adolphe Monet, l’année suivante, assis sur la fameuse Terrasse à Sainte-Adresse. Au costume précédent s’ajoute une très fine canne. les souliers sont toujours aussi bien cirés. Toute sa personne respire la respectabilité. Mais il tourne le dos à son fils : celui-ci vient de lui apprendre que Camille, le modèle de La Femme à la robe verte, attend un enfant de lui. Et cette nouvelle n’est pas du goût d’Adolphe Monet.

Les métiers de Sainte-Adresse

La lecture des recensements de Sainte-Adresse est intéressante pour essayer de deviner à quoi ressemblait le bourg au milieu du XIXe siècle. Les métiers y sont beaucoup plus variés qu’à Giverny à la même époque, où les choix de moyens de subsistance étaient très limités. La mer offre une large gamme de professions : calfat, mareyeur, pêcheur, marchand.e d’huitres ou de poisson, voilier, marin, capitaine au long cours et même gardien de phares.

En 1866, la commune de Sainte-Adresse compte 4 instituteurs. Elle regorge de cordonniers, de blanchisseuses, de maçons, de journaliers, de repasseuses, de couturières. Elle a son lot de propriétaires et de domestiques, de jardiniers. Elle dispose de voituriers, cochers, conducteurs d’omnibus. On y trouve des tonneliers, des scieurs de long, des bûcherons. Elle ne manque pas d’épiciers, de boulangers et de bouchers. Elle compte des marchands de volailles et des marchands de légumes.

Aristide Jacqueline exerce en tant que ferblantier, Alphonse Karr apparaît comme homme de lettres. On croise un directeur d’assurances maritimes et un receveur des finances (1 épouse, 1 fils, 6 domestiques !), un capitaine du génie, des négociants dont l’un, Finlay, a reçu l’étonnant prénom de Wasington. Eugène Marchand a la bonne idée d’être marchand (de charbon), ça me fait plaisir. Charles Napp est consul de la république argentine.

Bien avant les chambres d’hôtes, Monique, veuve Burel, est loueuse en garni. Louise Schlageder tient un hôtel-restaurant. Chez les Langer, (négociant) les trois enfants ont une bonne d’enfants et une institutrice. Chez les Lockhart (négociant), on a engagé une nourrice pour le petit Henri Robin, 1 an.

Le curé a trois domestiques a son service, deux femmes quadragénaires comme il se doit et un jeune homme. Le sacristain a cinq enfants plus un ouvrier cordonnier (ça me dépasse : il aurait deux métiers mais un seul d’inscrit ?) On peut trouver des terrassiers et des tapissiers, des peintres, des menuisiers, des charpentiers et des tailleurs d’habits, une modiste et un coiffeur, un serrurier. Adélaïde Canut femme Camut (ne confondons pas) est débitante, de boissons ou de tabac je suppose. Hyacinthe Cliquet est inspecteur d’omnibus. Eugène Dumont, veuf et père de 8 enfants, loue des voitures. Aucun des jeunes ne travaille, ils ont 2 domestiques : c’est un beau métier.

Victor Warnod exerce en tant que photographe. Les trois fils du forgeron sont cochers. Ils doivent connaître Pierre Lemerchey, sellier. François Racine travaille comme berger.

Nellie Lusac, à 32 ans, est fleuriste et il n’y a qu’un nom dans son foyer. L’agent recenseur, troublé de cette indépendance, a coché la case garçon, alors qu’il a bien écrit marchande au féminin. Léonie Lavigne vend des cierges. Elle a 30 ans, elle est célibataire, elle vit seule elle aussi. Ce sont deux cas rares, j’espère qu’elles sont amies. La règle, c’est la vie de famille, souvent élargie. Adolphe Monet, en venant habiter chez sa soeur, suit la norme de l’époque.

Certains métiers sont plus difficiles à se figurer. Conducteur de ponts et chaussées, par exemple. Que peut-il bien conduire ? Des travaux ? Mais le pompon revient à la profession de regrattier, découverte dans un recensement antérieur. J’ai d’abord lu régatier, et je me suis étonnée que ce soit un métier. Mais à mieux y regarder, il s’agissait de regrattier, quelqu’un qui vend des denrées au détail, mais aussi qui organise le regrat, c’est-à-dire la revente des restes des repas des riches. J’ignorais tout de cette pratique anti-gaspi qui choque aujourd’hui notre sens de l’hygiène, et je comprends mieux pourquoi George Sand, quand elle demandait à son jardinier de leur servir les beaux melons poussés au jardin, s’entendait répondre que les rats les avaient mangés (je cite l’anecdote de mémoire).

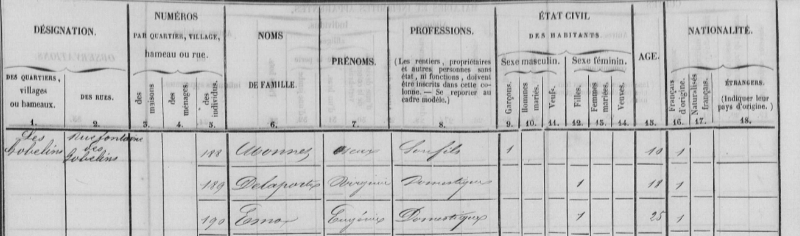

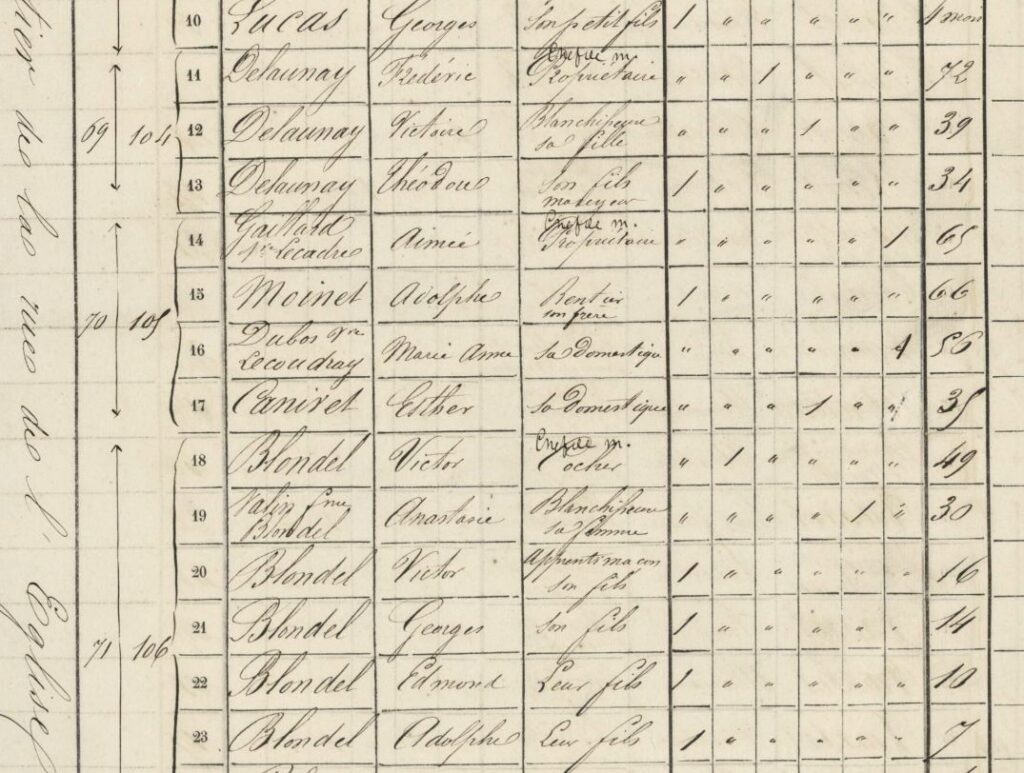

Recensement au « Coteau »

En 1866, le recensement de Sainte-Adresse livre les noms des habitants de la maison du Coteau. Celui de la tante Lecadre (née Gaillard ) de Claude Monet arrive en premier puisqu’elle est la propriétaire de la maison. Elle est considérée comme chef de ménage.

J’ai eu une surprise en lisant son prénom, car l’histoire de l’art la connaît sous ceux de son état-civil, Marie Jeanne. Ainsi donc elle se faisait appeler Aimée ! On ne saura sans doute jamais pourquoi elle a fait ce choix, mais il était tout de même assez ancré pour que ce soit le prénom qu’elle donne à l’agent recenseur. C’est quand même très fort.

Ce dernier a fait une erreur de dix ans sur son âge, car elle est née à Lyon le 30 mars 1790, renseignement fourni par son acte de décès. Elle a donc 75 ou 76 ans selon la date du recensement. Se serait-elle rajeunie par coquetterie ? Cela paraît invraisemblable. L’agent n’a pas dû bien entendre, et ce n’est pas la seule erreur qu’il a commise au Coteau.

Ensuite vient le (demi-)frère de la veuve Lecadre, Adolphe Monet. Regardez comment l’agent l’a orthographié : Moinet. Cela prête à sourire car il n’avait rien d’un moinillon ni d’un petit moineau.

Pour être recensé à Sainte-Adresse, il fallait que la maison soit sa résidence principale. A cette époque, c’est le cas. Adolphe s’est retiré des affaires. Pourquoi vient-il vivre chez sa soeur ? Il économise son ancien loyer en ville, au Havre, et peut-être qu’Aimée est heureuse de l’accueillir et de ne pas être seule, de savoir qu’il y a un homme dans la maison : on est au XIXe siècle.

Suivent les noms de deux domestiques, Marie-Anne Dubos, veuve Lecoudray, 56 ans (au recensement précédent, son mari était aussi au service de la famille) et Esther Canivet, 35 ans. Pas de jardinier à demeure, pas de chauffeur… Claude vivra sur un plus grand pied, à leur âge.

L’agent recenseur a d’abord coché la case de veuve pour Esther, mais il a dû gratter et se corriger en mettant 1 dans la colonne des « filles ». Que d’erreurs ! Il n’était pas dans un bon jour.

Les colonnes cochées correspondent au genre et au statut des personnes à l’état-civil, garçons et filles se diraient aujourd’hui célibataires. Il faudrait ajouter beaucoup de cases pour coller à la réalité de 2025. Je ne vois pas trop pourquoi l’administration souhaitait collecter ce renseignement. En cas de conflit, pour savoir qui envoyer au front en priorité ? Il y a dans l’acte même du recensement quelque chose d’inquisiteur : quels sont votre identité, votre âge, vos liens familiaux ? De quoi vivez-vous ? Combien de personnes avez-vous à charge ? Tout est déclaratif et nul ne signe sa déclaration, mais il fallait affronter les oreilles de ceux avec qui l’on vivait en livrant des détails que peut-être ils ignoraient. Les renseignements collectés varient selon les années. Malgré le biais de la sincérité relative et des erreurs, ils restent une mine d’or d’informations.

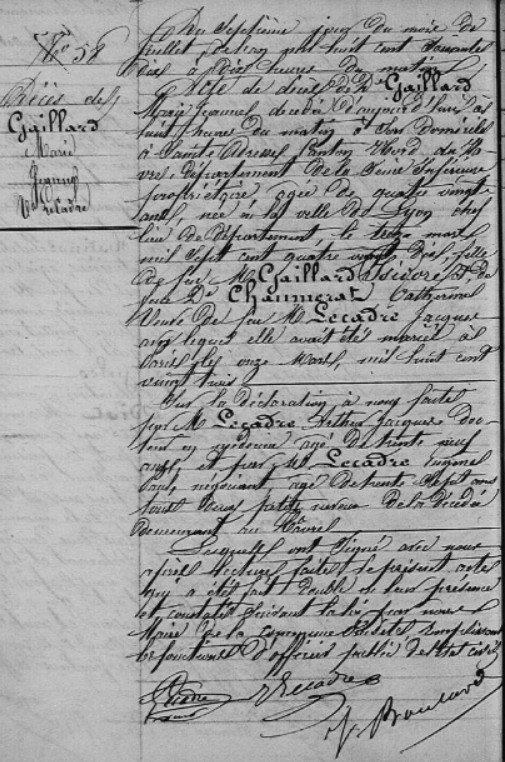

Pour finir, voici l’acte de décès de la tante Lecadre :

Transcription :

Au septième jour du mois de juillet de l’an 1870 à dix heures du matin, acte de décès de dame Gaillard Marie Jeanne, décédée d’aujourd’hui à huit heures du matin à son domicile à Sainte Adresse, canton nord du Havre, département de la Seine-Inférieure, propriétaire, âgée de 80 ans, née en la ville de Lyon, chef-lieu de département, le 30 mars 1790, fille de feu Gaillard Isidore et de feue Dame Chaumerat Catherine, veuve de feu M. Lecadre Jacques avec lequel elle avait été mariée à Paris le 11 mars 1823.

Sur la déclaration à nous faite par M. Lecadre Arthur Jacques, docteur en médecine, âgé de 39 ans, et par M. Lecadre Eugène Paul, négociant, âgé de 37 ans, tous deux petits-neveux de la décédée demeurant au Havre. Lesquels ont signé avec nous après lecture faite le présent acte qui a été fait double et constaté suivant la loi par nous, Maire de la commune susdite remplissant les fonctions d’officier public de l’état-civil.

Signé A. Lecadre, E. Lecadre et J. Boulard.

Août au milieu des fleurs

Voici quelques images du jardin de fleurs de Monet au mois d’août, prises à quelques pas les unes des autres.

C’est une promenade comme si vous y étiez.

J’ai fait ces photos en pleine journée, au milieu de l’affluence, simplement en tournant le dos à l’allée.

Comme chaque année l’extraordinaire diversité des fleurs d’été m’émerveille. Je les regarde, je me les nomme pour le plaisir.

La grande allée a sa parure estivale de salicaires et de dahlias, tandis que les capucines se montrent encore un peu timides.

Les tournesols font partie des champions de la hauteur, mais ce ne sont pas les seuls.

Le jardin si beau nous fait ressentir la joie de Monet devant les massifs opulents qu’il cultivait.

Mention spéciale pour le jaune, qui rappelle la salle à manger de Giverny.