Home » Autres livres (Page 2)

Category Archives: Autres livres

Les mises en scène de la visite guidée

La visite guidée, objet d’études par des chercheurs en communication ? En 2005, Michèle Gellereau, maître de conférences à l’université de Lille, a publié un essai aux éditions l’Harmattan, Les mises en scène de la visite guidée, communication et médiation. Grâce à une enquête de terrain qui l’a amenée à suivre une centaine de visites guidées, elle s’est attachée à dégager les points communs des pratiques de guidage, considérées sous l’angle de la communication.

La visite guidée, objet d’études par des chercheurs en communication ? En 2005, Michèle Gellereau, maître de conférences à l’université de Lille, a publié un essai aux éditions l’Harmattan, Les mises en scène de la visite guidée, communication et médiation. Grâce à une enquête de terrain qui l’a amenée à suivre une centaine de visites guidées, elle s’est attachée à dégager les points communs des pratiques de guidage, considérées sous l’angle de la communication.

Michèle Gellereau n’a pas rédigé son ouvrage pour les acteurs concernés, guides ou public, mais pour ses pairs chercheurs en communication. C’est dire qu’il faut un peu s’accrocher pour s’approprier aussi bien le vocabulaire (pourquoi la « scène » de la visite et non le « cadre » ?) que les concepts.

Quelques titres de chapitres au hasard, dans la 2e partie :

De l’interprétation à l’appropriation : la triple mimèsis

Pré-compréhension, configuration et reconfiguration

La capture du temps

Du préconstruit à l’horizon d’attente : deux exemples

On est à mille lieues de notre métier qui consiste tout au contraire à rendre les choses accessibles.

Malgré tout, et sans prétendre avoir tout assimilé, c’est une lecture intéressante pour qui est concerné par le travail de guide. Michèle Gellereau met le doigt sur nombre de nos préoccupations, et formule tout haut des questions essentielles qu’on oublierait presque de se poser. Quel est l’objectif stratégique de la visite guidée ? Quelle est la fonction du guide ? Quelles sont les attentes du public ? Comment donner du sens ? Quelle doit être la place du dialogue dans la visite ?

Chaque guide se fait implicitement une certaine idée de ces questions, et adapte son discours en conséquence.

On ne trouvera pas dans le livre de Michèle Gellereau de réponse définitive, davantage un recensement de différents cas de figures puisés dans des contextes très divers. C’est un point de départ pour s’interroger sur sa propre pratique.

Aux collègues qui me font l’amitié de me lire : je vous prêterai avec plaisir ce livre s’il vous intéresse.

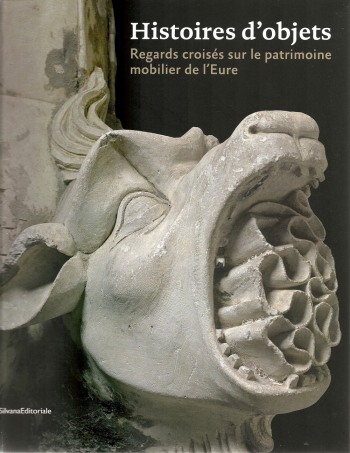

Histoires d’objets

D’un bout à l’autre de ses 374 pages, ce gros livre consacré aux merveilles disséminées un peu partout dans les églises ou les édifices publics de l’Eure est un régal.

D’un bout à l’autre de ses 374 pages, ce gros livre consacré aux merveilles disséminées un peu partout dans les églises ou les édifices publics de l’Eure est un régal.

L’intrigante photo de couverture n’est pas celle d’une gargouille. Elle avait déjà servi d’affiche à une expo, et je me demandais bien ce que signifiaient ces espèces de tuyaux sortant de la gueule de la bête. La réponse se trouve, bien entendu, dans un des chapitres du livre, celui consacré aux superbes statues gothiques de la collégiale d’Ecouis.

Le dragon est en train d’avaler sainte Marguerite, et ce sont les plis de sa robe, magnifiquement ciselés, que l’on voit disparaître dans la gueule du monstre, tandis que la sainte, orante, jaillit de son dos dans le même temps.

Un des mérites de l’ouvrage est de prendre le temps de présenter vraiment les objets, souvent illustrés par plusieurs grandes photos, angles différents, détails. Le commentaire approfondi, signé par deux conservatrices, Valérie Péché et Sylvie Leprince, d’une grande clarté et d’une richesse informative passionnante, m’a captivée !

Le livre n’a rien d’un catalogue d’objets classés. Les auteurs ont choisi de ne présenter qu’une sélection d’oeuvres, toutes intéressantes, significatives, et situées dans l’Eure. C’est en effet le Conseil général qui est à l’origine du projet.

Du vitrail à la peinture d’histoire, des albâtres aux cloches de Corneville, dix-neuf thématiques ont été retenues. Elles brossent un tout petit aperçu de l’immense patrimoine du département, qui figure parmi les dix premiers de France en nombre d’objets classés ou inscrits monuments historiques, plus de 3000 au total.

Cette frénésie de classement apparaissait déjà au niveau des paysages, on la retrouve dans le mobilier. Je ne sais s’il y a ou non un rapport.

Les auteurs ont habilement choisi des oeuvres très connues, telles que la châsse Saint-Taurin, ou des artistes dont le nom est familier, comme François Décorchemont, et d’autres qui le sont beaucoup moins. On se promène un peu partout dans le département, et de préférence dans les petites communes. La plupart des objets sont visibles, motivations supplémentaires pour des balades de découvertes à deux pas de Giverny !

J’ai ainsi eu la surprise de remarquer enfin une oeuvre de Quentin Varin dans un recoin de la collégiale des Andelys, où pourtant je guide, après avoir lu une analyse détaillée du tableau… Le livre aide à voir, mais aussi à comprendre, et à ce titre il n’est pas indispensable d’envisager une visite dans le coin pour l’apprécier.

Enfin, cerise sur le gâteau, le grand peintre Gérard Garouste, qui habite l’Eure, a contribué à l’ouvrage en mettant en mots son ressenti face aux objets présentés, d’où le titre, regards croisés.

Histoires d’objets, regards croisés sur le patrimoine mobilier de l’Eure, Silvana Editoriale, 38 euros

L’échappée belle

Anna Gavalda publie un nouveau livre. C’est une grande nouvelle. Ou si vous préférez, un roman court.

Anna Gavalda publie un nouveau livre. C’est une grande nouvelle. Ou si vous préférez, un roman court.

La dame aux cinq A n’a pas besoin de moi pour qu’il devienne un best seller, et en plus, il n’y a pas un mot dedans sur Giverny ni sur Monet.

Non, si j’en parle, c’est parce qu’elle y fait un portrait très savoureux d’un guide d’opérette. Voilà déjà celui des visiteurs :

Quand nous sommes arrivés, la dernière visite venait de commencer. (…) Il y avait là quelques touristes égarés, des femmes à la cuisse molle, un couple d’instituteurs recueillis en Mephisto, des familles équitables, des gamins ronchons et une poignée de Bataves. Tous s’étaient retournés en nous entendant arriver.

Vincent, lui, ne nous avait pas vus. Il était de dos et commentait ses mâchicoulis avec une fougue que nous ne lui connaissions pas.

Vous vous êtes reconnu quelque part ? Devant tant d’ironie condescendante, ce n’est pas gagné.

La suite est très habile. Ses frère et soeurs regardent Vincent jouer les guides et épater son auditoire, alors qu’eux savent qu’il a « inventé tout ce pipeau ».

Une telle collection d’idées reçues sur notre métier, que n’importe qui peut se bombarder guide, qu’on raconte n’importe quoi, et de préférence du croustillant, du sordide, du surnaturel, du ronflant, et que le public « sous le charme » gobe et en redemande, un tel ramassis de clichés devrait me faire grincer des dents.

Mais je ne peux pas. C’est quand même très drôle, j’ai la bouche ouverte.

Madame Chrysanthème

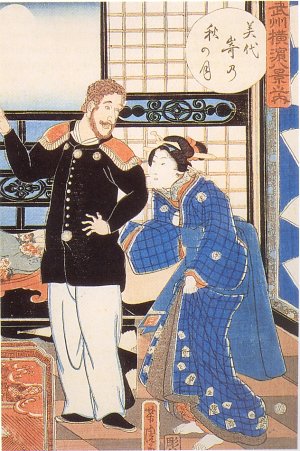

Estampe de Yoshitora représentant une courtisane en compagnie d’un étranger, 1861, collection Claude Monet

Estampe de Yoshitora représentant une courtisane en compagnie d’un étranger, 1861, collection Claude Monet

Monet a aimé le Japon à distance, sans jamais y aller. L’écrivain Pierre Loti, lui, a fait le voyage vers l’Extrême-Orient en 1885.

Cette année-là, son bateau séjourne six semaines à Nagasaki pour réparer des avaries. Cela laisse le temps à Loti de glâner des impressions sur ce pays lointain qui est à l’époque si à la mode en Occident.

Deux ans plus tard il publie en France un roman tiré de cette expérience japonaise, Madame Chrysanthème.

A l’époque où ses contemporains se ruent sur les bibelots japonais, les estampes, où leurs intérieurs se remplissent de meubles en pseudo bambous et leurs jardins de pont arqués, il y a certainement en eux une attente, apprendre à quoi ressemble en vrai ce Japon qui les fascine.

Madame Chrysanthème est donc un succès de librairie. Vincent van Gogh écrit à son frère Théo :

Est-ce que tu as lu Madame Chrysanthème ? Cela m’a bien donné à penser que les vrais Japonais n’ont rien sur les murs. (…) C’est donc comme cela qu’il faut regarder une japonaiserie, dans une pièce bien claire, toute nue, ouverte sur le paysage.

Mais le lecteur nippophile risquait fort d’être déçu par Madame Chrysanthème. Loti n’en fait pas mystère, il n’a pas été emballé par le Japon, et cette impression mitigée transparaît dans son roman.

Le paysage, oui, est magnifique, il y a dans la culture japonaise des aspects qu’il admire, mais les Japonais sont « laids, mesquins, grotesques ». L’exquise délicatesse japonaise lui paraît « maniérée et bébête ». Aujourd’hui encore la brutalité avec laquelle il compare les Japonaises à des chiens savants, des poupées, des singes met mal à l’aise. Où sont donc le respect et la tolérance ?

Loti se confronte à l’extrême altérité de ces habitants du bout du monde. Il sait qu’un fossé culturel le sépare d’eux. En toute honnêteté, il revendique sa subjectivité, son regard d’occidental.

Donc, nous découvrons un coin de Japon en 1885 à travers les yeux de Loti, et cette expérience de lecteur est extraordinaire. Tout ce que nous croyons savoir du Japon d’autrefois se retrouve raconté avec minutie et des mots du 19ème siècle, faisant voyager à la fois dans l’espace et dans le temps.

A titre d’exemple, voici comment Loti décrit un jardin japonais :

Le jardinet de Madame Renoncule (…) est un des sites les plus mélancoliques, sans contredit, qu’il m’ait été donné de rencontrer dans mes courses par le monde. (…)En pleine ville, encaissé entre des murs, ce parc de quatre mètres carrés, avec des petits lacs, des petites montagnes, des petits rochers ; et une teinte de vétusté verdâtre, une moisissure barbue recouvrant tout cela qui n’a jamais vu le soleil.

Cependant un incontestable sentiment de la nature a présidé à cette réduction microscopique d’un site sauvage. Les rochers sont bien posés. Les cèdres nains, pas plus hauts que des choux, étendent sur les vallées leurs branches noueuses avec des attitudes de géants fatigués par les siècles, et leur air grand arbre déroute la vue, fausse la perspective.

Loti a pris soin de relever tous les détails exotiques. Il est déçu quand l’exotisme fait défaut, comme c’est le cas à son arrivée dans le quartier occidental du port de Nagasaki. J’ai gardé pour la fin cette remarque visionnaire et désabusée :

Il viendra un temps où la terre sera bien ennuyeuse à habiter, quand on l’aura rendue pareille d’un bout à l’autre, et qu’on ne pourra même plus essayer de voyager pour se distraire un peu…

Philippe Delerm

Le dernier Delerm est une merveille. Il s’appelle Traces. Delerm s’attache à des traces de ce qui a été, des affiches, des graffiti, des pierres tombales, des noms de rues, des bateaux abandonnés… De sa langue précise, précieuse, il décortique les signes. Il a l’entêtement d’un Proust à analyser le sens de ce qui s’offre et se dérobe en même temps.

Le dernier Delerm est une merveille. Il s’appelle Traces. Delerm s’attache à des traces de ce qui a été, des affiches, des graffiti, des pierres tombales, des noms de rues, des bateaux abandonnés… De sa langue précise, précieuse, il décortique les signes. Il a l’entêtement d’un Proust à analyser le sens de ce qui s’offre et se dérobe en même temps.

On déambule dans un Paris où le passé s’effrite, des boucheries chevalines transformées en boutiques chics, des marchands de livres d’occasion annotés par leur ancien propriétaire, des ruelles pavées où courent encore des rails devenus inutiles… On lève les yeux vers le panache laissé par un avion. On s’arrête pour déjeuner dans un bistro où la table a bien vécu.

Philippe Delerm est Eurois. Je ne sais si cette proximité géographique est pour quelque chose dans les affinités particulières que j’ai pour cet auteur. Je me souviens du temps d’avant La première gorgée de bière, quand il écrivait dans le magazine de l’Eure Inter. Il décrivait des balades dans le département, qui sont devenues après coup Les chemins nous inventent.

Le saisissement de découvrir cette prose si incroyablement littéraire et poétique, une pépite au milieu du magazine. Sa petite photo en vignette, où il avait la barbe bien sombre encore.

C’est dans ce contexte-là que Philippe Delerm a écrit un très beau texte sur Giverny. Comme dans Traces, il est illustré de photos esthétiques, émouvantes, prises par sa femme Martine Delerm.

C’est tellement beau et tellement juste, il y a une dizaine d’années j’ai écrit à Philippe et Martine Delerm pour leur demander l’autorisation de publier ce texte sur internet.

J’ignorais leur adresse complète, je ne connaissais que leur commune de résidence. Visiblement la lettre leur est parvenue puisque j’ai reçu en réponse l’autorisation demandée. Malicieusement, Delerm avait omis le nom de la rue lui aussi. La lettre m’est arrivée quand même, bien que je sois une parfaite inconnue dans une commune nettement plus peuplée, merci la Poste.

Cela m’a amusée de trouver dans Traces un chapitre sur les lettres autographes.

Bien sûr, c’est de Baudelaire, de Vigny, de Picasso, de Monet, d’Apollinaire. Ce n’est pas pour autant du Baudelaire, du Vigny. C’est même plutôt le contraire : l’aveu d’une normalité qui ne les a pas empêchés d’enfermer ailleurs, dans un autre cadre, un autre espace, la seule chose qui ait du prix : leur différence.

Je regarde la petite lettre autographe que je possède de Philippe Delerm, et je me dis que c’est tout-à-fait ça, de Delerm mais pas du Delerm.

N’empêche, dans ce chapitre de Traces, on trouve deux occurences du nom de Monet.

Intrigue à l’anglaise

Voilà un livre qui donne envie de s’offrir une excursion à Bayeux ! Dans la veine du da Vinci Code en plus léger, c’est l’histoire d’une jeune conservatrice nommée au musée de la Tapisserie pour démêler les fils d’une intrigue qui se noue au 11ème siècle, s’embrouille au 19ème et se termine serrée comme un noeud coulant à la mort de la princesse Diana.

Voilà un livre qui donne envie de s’offrir une excursion à Bayeux ! Dans la veine du da Vinci Code en plus léger, c’est l’histoire d’une jeune conservatrice nommée au musée de la Tapisserie pour démêler les fils d’une intrigue qui se noue au 11ème siècle, s’embrouille au 19ème et se termine serrée comme un noeud coulant à la mort de la princesse Diana.

La Tapisserie de Bayeux s’arrête un peu abruptement. Quelle était la vraie fin ? Pourquoi a-t-elle disparu ? Et pourquoi ces quelques mètres de toile brodée intéressaient-ils Napoléon, Hitler et les Windsor ?

L’intrigue ne manque pas d’originalité, le ton d’humour, et la toile de fond aux lieux si familiers donne à l’histoire un relief et une saveur tout particuliers.

Gilles de Gouberville, premier des diaristes

Les blogueurs ont un ancêtre normand. Ce personnage a vécu au 16ème siècle, en pleine Renaissance, de 1521 à 1578. Il s’appelle Gilles Picot de Gouberville.

Les blogueurs ont un ancêtre normand. Ce personnage a vécu au 16ème siècle, en pleine Renaissance, de 1521 à 1578. Il s’appelle Gilles Picot de Gouberville.

C’est exceptionnel pour l’époque, le sieur de Gouberville tient, jour après jour, son « livre de raison ». Il vit dans son fief du nord du Cotentin, au Mesnil-au-Val, et prend un soin constant de ses affaires. Gouberville note minutieusement ses faits et gestes, ses dépenses, les ordres qu’il donne à ses gens. Voulez-vous plongez dans le quotidien d’un gentilhomme d’il y a cinq siècles ?

Le vendredi XXIXè, apprès desjeuner je m’en allé à Gouberville, Cantepye avecques moy. Nous y arrivasmes à mydi. Joret n’y estoyt poinct. Il estoyt à Gatteville faire férer une roe. Je l’envoyé quérir. Pendant lequel temps je me dormy. Puys regardasmes quelles bestes il maineroyt demain à la fère de la Pernelle. Je party à troys heures, le vicayre et Joret me convièrent jusques près la chasse du Mor. Nous parlasmes à Michel Le Fevbre et à son frère qui estoupoient à un clos qu’ils ont fait neuf. Avant que desjeuner céans au matin j’avoye achapté quatre maquereaulx qui coustèrent XXd.

J’aime bien Gouberville pour cette incroyable langue, à la fois compréhensible et étrange. Rien de fleuri dans tout cela, pas d’effet de style. il écrit pour lui, brut de décoffrage.

On se laisse emporter par le fil de cette vie, de cette plume assez sèche. Et puis soudain, on reste stupéfait face à une ligne de caractères… grecs. Comme nous autres blogueurs d’aujourd’hui pourrions être tentés de glisser quelques mots en anglais, Gouberville se laisse aller à employer la langue étrangère qu’il maîtrise. Le grec.

Voilà qui remet les siècles à leur place…

On peut encore voir aujourd’hui la tour de Barville, le dernier vestige du manoir du Mesnil-au-Val. Une association, le comité G. de G. s’attache à préserver ce bâtiment et à faire connaître le Journal.

Livres de voyages

Qu’est-ce qui fait venir les touristes à Giverny ? Par quelle grâce ce lieu façonné par Claude Monet s’est-il hissé au rang envié de « must see », comme disent les Américains, d’endroit à visiter absolument ?

Qu’est-ce qui fait venir les touristes à Giverny ? Par quelle grâce ce lieu façonné par Claude Monet s’est-il hissé au rang envié de « must see », comme disent les Américains, d’endroit à visiter absolument ?

Quand tant d’autres jardins remarquables se créent un peu partout en France, en Normandie, qui sont loin de connaître la même affluence, il y a de quoi s’interroger sur le succès de Giverny.

Bien sûr, le premier ambassadeur du lieu, son meilleur VRP à travers le monde, c’est Claude Monet lui-même. Les innombrables tableaux qu’il a fait de son jardin, présents dans des centaines de musées, donnent forcément envie de découvrir le modèle.

Et puis interviennent les prescripteurs, le bouche à oreille, l’effet boule de neige. Giverny est populaire parce que ce qui est proposé -un jardin fleuri, une promenade au bord de l’eau, une maison de campagne pleine de charme- est susceptible de plaire à un très large public. Comment les touristes ont-ils appris l’existence de Giverny ? Il y aurait des enquêtes à faire sur ce sujet, s’ils s’en souviennent.

Les livres ne sont pas les derniers à donner envie de voir en vrai. Ils créent le désir en faisant rêver. Un jour, leur auteur a visité les jardins et la maison de Monet. Sous le charme, il a eu envie de faire partager son émerveillement. Ecrire, illustrer, est susceptible d’infléchir le cours de la vie des lecteurs. Quel fabuleux pouvoir !

Les livres qui incitent au voyage s’offrent, à tout âge. Et voilà l’étincelle lancée, les yeux brillent, le feu couve.

Interview d’une famille anglaise en visite chez Monet : ils puisent leurs idées de voyages dans un best-seller reçu au dernier Noël, « Endroits inoubliables à voir avant de mourir ». Giverny était un des lieux « mythiques » les plus proches de chez eux, un week-end a suffi. Ils cochent sur leur liste, avec un intense sentiment de satisfaction. Le goût de la collection qui habite chacun de nous, sans doute. Après coup, trouvent-ils justifié que Giverny figure sur cette liste ? Oui, disent-ils, c’est encore plus beau que ce qu’ils avaient imaginé. Surtout, le clos normand en pleine floraison estivale et la maison sont de merveilleuses surprises, ils s’attendaient davantage au jardin d’eau.

Cela peut prendre du temps avant de réaliser les rêves nés des livres. Témoignage d’un couple de jeunes Allemands : leur voyage leur a été inspiré par le livre pour enfants « Linnea dans le jardin de Claude Monet » que la jeune femme a reçu quand elle avait huit ans. Depuis vingt ans, elle avait envie de faire ce voyage, en suivant toutes les étapes du livre, le même hôtel parisien qui existe vraiment, le musée Marmottan, l’Orangerie, Giverny par le train. Sa petite poupée Linnea à la main, la voici en plein émerveillement de concrétiser ce rêve venu du plus profond de l’enfance. C’était donc vrai…

Commentaires récents