Home » Le Havre et Sainte-Adresse

Category Archives: Le Havre et Sainte-Adresse

A Sainte-Adresse

L’été est encore là au Havre, où quelques baigneurs se hasardaient dans l’eau hier après-midi. Cette vue, c’est celle que Monet aurait eu alors qu’il peignait Terrasse à Sainte-Adresse, s’il avait tourné les yeux vers la gauche, et non légèrement à droite pour capter le profil de son père. Peut-être portait-il parfois son regard de ce côté-là.

Pour jouir de cette vue il faut faire partie de la société des régates, qui possède solarium, piscine et terrain de beach volley juste au-dessus de la plage. On est au tout début de la digue qui longe le bas des falaises. C’est grâce à un dyonisien, Rémy Dufour, que j’ai pu entrer dans ce domaine privé.

Sainte-Adresse est un lieu idyllique, un balcon sur la mer. Pourquoi devrait-elle être bleue ? Elle affiche des teintes subtiles et douces où le gris argent domine. Au loin, les bateaux en zone d’attente patientent, attendant la marée pour remonter la Seine vers Rouen.

Autrefois, un sémaphore de commerce permettait d’échanger des messages avec les navires de façon à se mettre d’accord pour la vente de la cargaison, sans perdre une minute.

J’ai gravi l’escalier Claude Monet, j’y tenais. Il va de la rue du beau panorama, d’où on ne voit pas grand-chose, à la place Frédéric Sauvage, devant l’immeuble Dufayel, qui offre une vue magnifique. Si Monet rôde encore par là, il doit aimer cette image de l’escalier que l’on gravit, symbole de sa carrière.

Voici le fameux immeuble Dufayel, dénommé le Nice havrais. De loin, j’ai crû qu’il était bâti en pierre de Caen. Point du tout. C’est de la brique jaune, une composition spécialement élaborée pour Dufayel.

En s’élevant encore, on longe d’anciennes pinèdes. Je crois que c’est Dufayel, toujours lui, qui en a eu l’idée pour copier Nice.

Un peu plus haut on arrive à une petite place. C’est là que se trouve la table d’orientation. Au premier plan, une reproduction du célèbre tableau de Monet, même si ce n’est pas tout à fait là que le peintre se trouvait. On est à peu près au niveau du haut du Barvalet, une valleuse perchée bien visible sur les tableaux de Monet. Depuis, entre la végétation et les constructions, elle n’est pas facile à voir.

Le Barvalet, c’est cette zone verte sur le tableau. En venant du Coteau, Monet pouvait passer par là pour rejoindre la plage. Plus près du centre ville, un parc à huîtres barrait le passage le long de la mer.

Et voici l’église Saint-Denis, achevée en 1877. Celle que Monet a peinte se trouvait à l’avant et à droite, du côté de la voiture rouge. Une fois la nouvelle église achevée, l’ancienne a été démolie et la rue alignée et élargie de 3 ou 4 mètres.

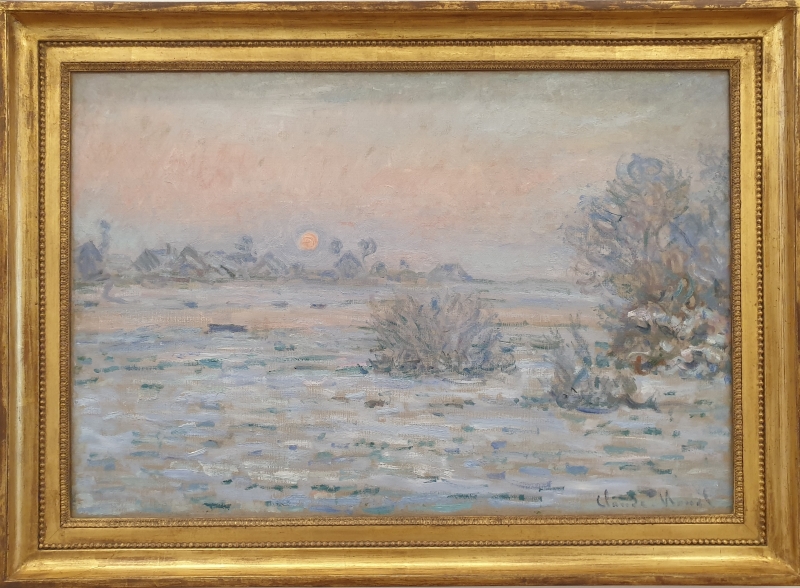

Les Monet du Muma

Le musée André Malraux du Havre (Muma) possède six oeuvres de Claude Monet, dont la moitié a été fournie par le peintre lui-même. En 1911, Claude Monet a fait preuve de générosité en cédant à la ville du Havre trois tableaux en échange de « ce que la commission voudrait bien [lui] offrir ». La transaction s’est montée à 3000 francs, à une époque où chacune de ses toiles se négociait cinq ou dix fois ce prix. Il importait à l’artiste d’être présent dans les collections du musée du Havre qu’il connaissait sans doute très bien, pour avoir passé son enfance et son adolescence dans la cité portuaire. Le bâtiment du musée, ouvert en 1845, l’année où les Monet s’installent au Havre, figure à l’arrière-plan de l’une de ses vues du port, conservée à la National Gallery de Londres.

L’édifice n’existe plus, mais les collections ont été sauvées des bombardements. Voici les oeuvres envoyées par l’artiste, classées dans l’ordre de leur exécution :

Pure merveille de touche et de coloris, Les Falaises de Varengeville nous transporte au-dessus de la Manche. L’échelle est donnée par la cabane des douaniers et les bateaux au loin. C’est le titre qui aide à reconstituer la scène, car les falaises sont invisibles : le peintre se trouve à leur sommet.

En 1897, Monet retourne sur la côte normande pour reprendre des motifs qu’il aime et qu’il a déjà peints en leur appliquant le principe de la série. Il va répéter cinq fois le point de vue de ces Falaises. Le ciel y est réduit à une mince bande tout en haut du tableau.

Monet aimait Londres pour son brouillard, source de multiples effets de lumière sur la Tamise. Dans cette toile aux tons sourds, la silhouette du Parlement se découpe en bleu à travers un voile teinté de rose. Deux embarcations tout juste esquissées traversent le premier plan, comme une réminiscence des barques d’Impression, soleil levant peintes au Havre. Là encore, Monet choisit une toile faisant partie d’une série, mais cette fois, il s’agit d’un motif extérieur à la Normandie, peut-être pour montrer l’envergure internationale de son oeuvre.

Enfin, Monet complète le lot avec un tableau de Nymphéas, caractéristique de son travail sériel dans son jardin de Giverny. Les radeaux de nénuphars colorés flottent à la surface du bassin, environnés des reflets des grands arbres qui ombragent la berge. Quelques touches de bleu au premier plan sont la seule allusion au ciel : une petite trouée entre les branches, hors cadre, se reflète à la surface de l’eau. Monet joue avec virtuosité des différents plans pour donner de la profondeur et du volume à son tableau, en laissant deviner ce qui se trouve hors de la scène décrite.

Deux autres tableaux ont été légués par des collectionneurs havrais au musée de leur ville. Cette vue de Lavacourt, le village face à Vétheuil, au plus froid de l’hiver a appartenu à Charles-Auguste Marande, négociant en coton. Un pâle soleil s’élève à l’horizon, teintant d’un orange doux le ciel et son reflet dans le ruban de la Seine. La plaine est couverte de givre évoqué par des touches horizontales blanches et gris-bleu. L’herbe transparaît sous le givre en touches vert sombre. L’attention porté à l’éclairage fugace de l’instant, la facture rapide en font une oeuvre typique de l’impressionnisme de Monet, avant les séries.

La Seine à Vétheuil a fait partie de la collection d’Olivier Senn, autre négociant en coton havrais.

A la fin de l’été 1878, peu après son arrivée dans le bourg des bords de Seine, Monet a utilisé son bateau-atelier pour exécuter ce paysage depuis le milieu du petit bras du fleuve. Les eaux calmes reflètent les arbres des berges comme un miroir. La toile entière ruisselle de lumière, grâce à l’usage de tons clairs et de petites touches mêlant les roses, les bleus et les verts. Un audacieux ciel presque turquoise couronne la scène, tout en s’étirant dans le reflet.

Claude Monet, Fécamp, bord de mer, 1881, MuMa, Le Havre

Enfin, voici une toile acquise par le musée en 1994, avec l’aide du Fonds régional d’acquisition des musées de Haute-Normandie et du Fonds du Patrimoine. A l’hiver 1881, Monet habite encore Vétheuil mais il a pris goût à la peinture de marines après un séjour chez son frère aux Petites-Dalles. Il passe un mois à Fécamp en début d’année et peint ici une mer agitée sous un ciel couvert. Une lueur jaune à l’horizon laisse penser que le soleil va bientôt apparaître sous les nuages. L’artiste a saisi un instantané de cette scène pleine du mouvement des vagues et du vent.

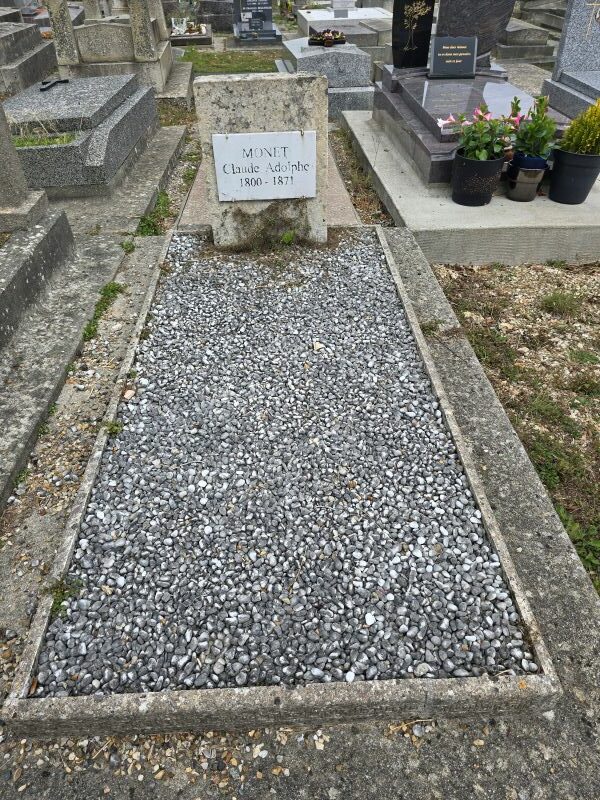

La tombe du père de Monet

Le cimetière de Sainte-Adresse s’étend tout en haut de la commune, avec vue mer ou vallon quand on s’approche de ses bords. Les tombes récentes se mêlent aux anciennes, à mesure que ces dernières sont délaissées. Ce mélange ne facilite pas la recherche, et je pense que je n’aurais jamais trouvé sans l’aide providentielle d’une dame qui, me voyant cheminer entre les rangées, a pensé que je m’intéressais aux parents du général de Gaulle. Quand je lui ai dit que c’était plutôt la famille de Monet, elle m’a répondu : oh ! la tombe est juste à côté de la mienne.

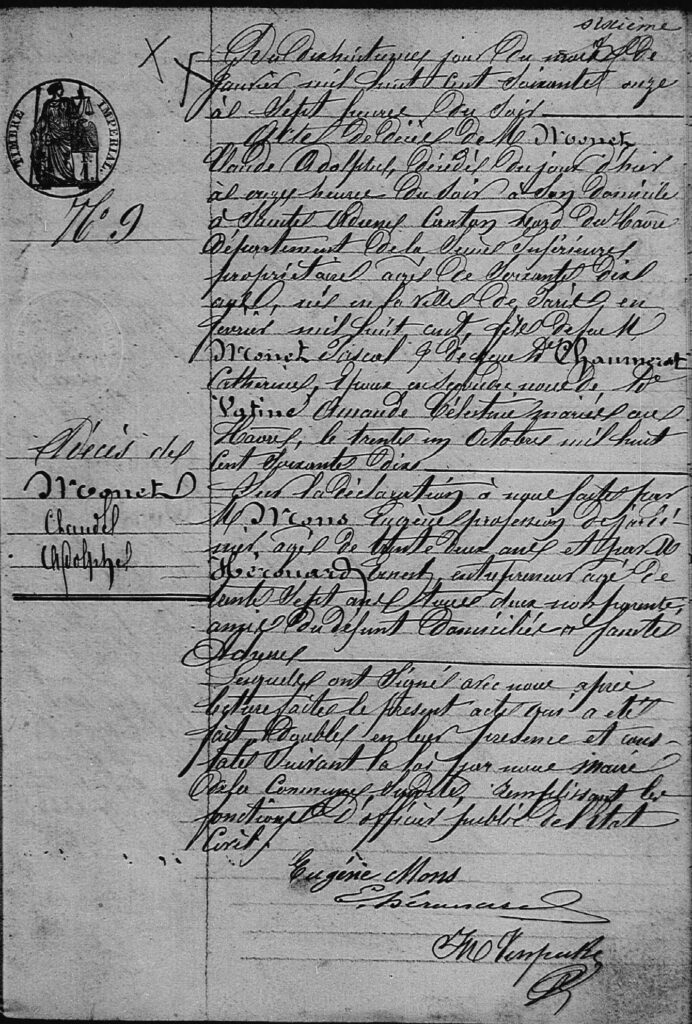

Le père de Claude Monet se nommait Adolphe Monet. Claude était un prénom de famille, qu’on retrouve sur plusieurs générations chez les Monet, mais qui n’était pas le prénom usuel du papa de l’artiste.

Selon son acte de décès ci-après, Adolphe Monet est décédé à son domicile de Sainte-Adresse le 17 janvier 1871 et a été enterré dans la même commune.

La déclaration de décès est faite par un jardinier, Eugène Mons, et un entrepreneur, Ernest Hérouard. Aucun de ses deux fils n’est présent : c’est la guerre avec la Prusse. Claude est en exil à Londres avec femme et enfant, Léon et sa famille sont installés près de Rouen.

J’ai été frappée par l’aspect de la tombe du père de Claude et Léon Monet : elle est recouverte de petits cailloux gris ; une stèle toute simple porte une plaque qui semble récente. Est-ce bien là la dernière demeure d’un commerçant en vue, l’un des notables de la ville portuaire ? A-t-elle toujours été ainsi, sans pierre tombale ? On sait que Claude était fâché avec son père, qui n’avait jamais accepté ni Camille, ni leur fils Jean, et les avait laissé mourir de faim. Mais Léon ? Partageait-il ce ressentiment, lui dont la conduite et la carrière avaient toutes raisons de donner satisfaction à leur père ?

Je me demande qui s’est occupé des obsèques. Peut-être la jeune femme qu’Adolphe venait d’épouser au Havre, sa domestique Amande Célestine Vatine ? Envisageait-elle de le rejoindre un jour dans cette tombe ? En tout cas Adolphe n’est pas allé rejoindre sa première épouse, Louise Justine Aubrée, la mère de Léon et Claude, qui était inhumée au Havre. (Sa tombe n’existe plus, elle a été détruite par les bombardements de la Seconde Guerre Mondiale.)

Je m’imagine qu’il s’agit d’une concession à perpétuité. Je n’ai pas pu localiser les tombes des grands-parents Monet, Pascal Monet décédé le 27 avril 1851 et Catherine Chaumerat-Monet qui s’est éteinte le 21 septembre 1855, ni celle de Jacques Lecadre (30 septembre 1858) et de la fameuse tante Jeanne Lecadre née Gaillard, fidèle soutien de Claude, morte en 1870. Peut-être sont-elles tout simplement trop anciennes, à moins que les gravures en soient devenues illisibles.

Terrasse à Sainte-Adresse

Comme son nom l’indique, le tableau de Monet intitulé « Terrasse à Sainte-Adresse » a été peint depuis une terrasse privée qui surplombe la Manche, sur la commune de Sainte-Adresse, près du Havre. Le lieu n’existe plus tel qu’il apparaît sur la toile, mais à vrai dire, la vue n’est guère différente depuis la promenade qui longe le bord de mer, à quelques détails près. A gauche sur la photo, on aperçoit l’entrée du port du Havre. Monet, qui bénéficiait d’un point de vue plus élevé et d’un temps clair, a fait figurer la colline qui marque l’estuaire de la Seine au sud. Selon Géraldine Lefebvre, directrice du Musée André-Malraux du Havre, qui a identifié les lieux avec précision, on reconnaît au second plan « la colline de Beuzeval qui domine l’entrée de la Dive sur la côte bas-normande (..) appelée également falaise des Vaches noires. »

La terrasse bordée de croisillons « appartient à une modeste maison à pans de bois. » Ce chalet destiné à la villégiature en bord de mer était celui d’une famille amie, les Bodson de Noirefontaine.

Depuis leur villa du Coteau, située dans un vallon boisé perpendiculaire à la côte, les Monet-Lecadre ne pouvaient pas observer les régates. Claude Monet, son père Adolphe, sa tante Jeanne Lecadre, sa cousine Marguerite et l’époux de celle-ci, Eugène Lecadre, ont accepté l’invitation de leurs amis, absents du tableau. Peut-être les Bodson de Noirefontaine n’étaient-ils tout simplement pas là, ce « 21 juillet 1867 en fin de matinée ».

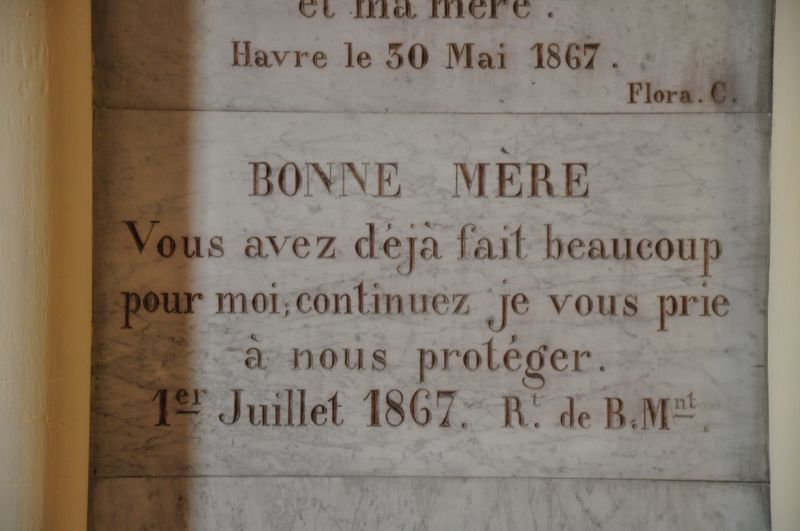

Notre-Dame-des-Flots

La chapelle Notre-Dame-des-Flots domine l’estuaire de la Seine et le port du Havre. Elle se dresse dans le haut de Sainte-Adresse, tout près du Pain de Sucre, tournée vers la Manche. Le coucher du soleil baigne sa façade occidentale : comme la plupart des églises, elle est orientée.

Ce n’est pas un édifice très ancien. La chapelle a été bâtie au milieu du 19e siècle, en deux ans, et consacrée en 1859, le 11 septembre. Un an plus tôt, la Vierge apparaissait à Bernadette Soubirous. La levée de fonds a sans doute bénéficié de la ferveur mariale suscitée par les apparitions de Lourdes.

Oscar Claude Monet avait 18 ans. S’est-il glissé dans la foule venue assister à la cérémonie ? Sa famille était-elle présente ? Ils avaient pu voir le sanctuaire se construire quasiment sous leurs yeux, à quelques centaines de mètres de chez eux. Mais les Monet n’étaient pas portés sur la religion, et peut-être ont-ils volontairement snobé l’évènement.

Si toutefois, un jour, le jeune peintre a eu la curiosité d’entrer dans la chapelle, il a pu en apprécier la sobre élégance néo-gothique. Une statue de la Vierge placée au-dessus de l’autel accueille les fidèles. Les nombreux vitraux dans le style du 13e siècle donnent un aspect coloré à l’édifice.

Maquettes de bateaux et tableaux rappellent la vocation du lieu : confier les marins à la protection de la Vierge. Et cela, qu’ils soient vivants ou trépassés.

Les ex-voto, gravés dans le marbre blanc, tapissent les murs. Le jour de l’inauguration, ils devaient être rares. Depuis, ils ont envahi tout l’espace disponible.

Gratitude, espérance, foi se mêlent, rendant les murs vibrants de ces marques de dévotion.

Le Pain de Sucre vu de près

A Sainte-Adresse, de la maison du Coteau, où Monet résidait avec sa famille pendant l’été, à la placette où s’élève cet intrigant monument, il n’y a que quelques minutes de marche. Autant dire que le jeune peintre connaissait le lieu par coeur.

Le nom de Pain de Sucre est dû à sa forme et à sa couleur. Un panneau indique aux visiteurs curieux qu’il s’agit d’un amer prévenant les marins des dangers. Il a été construit par la veuve du général-comte Charles Lefebvre-Desnouettes en 1852, en mémoire de son mari péri en mer. Elle-même repose depuis 1880 dans le monument, qui est donc aussi un mausolée. Une cérémonie d’hommage en costume a eu lieu en 2023.

Situé sur une hauteur, l’amer offre une belle vue sur le Havre et son port, mais je ne crois pas que Monet ait jamais peint depuis cet endroit. En revanche, le Pain de Sucre est bien visible sur plusieurs de ses tableaux peints depuis la plage.

La villa du Coteau

C’est à Sainte-Adresse que se trouve la villa Le Coteau, construite à l’emplacement d’une maison du même nom où Monet et sa famille séjournaient aux beaux jours. Le domaine, d’une certaine étendue, appartenait à la demi-soeur du père de Claude, Jeanne Lecadre, et son époux.

C’est maintenant une résidence privée, fermée par ce magnifique portail normand. Il laisse deviner un chemin qui monte en épingle et longe un terrain de tennis, signe qu’il existe un endroit plat dans le jardin. Est-ce là que s’étendait autrefois la roseraie peinte par le jeune Monet ?

Sur le côté s’ouvre une porte piétonne. Un panneau explique les liens de Claude Monet avec Sainte-Adresse. Le texte est illustré par le tableau Jeanne-Marguerite Lecadre au jardin, peint dans la propriété.

Les quais du Havre

A l’heure où d’autres rues, d’autres villes fourmillent d’activité, un grand calme règne en début de matinée à l’entrée historique du port du Havre. De rares promeneurs sortent leur chien ou joggent sur la jetée. Le ciel recouvre de son azur la mer tranquille.

C’est là, devant ce paysage maritime ouvert sur le monde, que se trouve le musée Malraux et ses riches collections impressionnistes.

Le musée est implanté dans un quartier entièrement reconstruit après-guerre par Auguste Perret et ses collaborateurs, qui a valu à la ville son classement au patrimoine mondial de l’Unesco. A droite, une installation colorée, la catène de conteneurs, anime l’esplanade gagnée sur le bassin. Au milieu de la photo, un immeuble plus haut, en saillie, se dresse à peu près à l’endroit d’où Monet a peint Impression, soleil levant. L’artiste bénéficiait d’un point de vue plus haut et plus éloigné que celui qu’on a en se trouvant sur le quai.

En s’approchant, on découvre que des personnages ont été intégrés dans les façades de ces immeubles Perret. Celui-ci m’a fait peur : l’espace d’un instant, j’ai crû que quelqu’un s’apprêtait à se jeter dans le vide.

Soleil levant au Havre

L’attente du lever du soleil est toujours un moment fascinant, qui n’a rien perdu de sa magie depuis l’aube des temps. Le spectacle n’a lieu que par temps clair, mais quel spectacle. Il suffit de trouver un endroit dégagé vers l’est, de se lever assez tôt, et d’attendre.

Il fait froid, peut-être humide. Il n’y a rien d’autre à faire que regarder les modifications très douces de la lumière, des couleurs.

Le port du Havre a changé depuis que Monet y a peint Impression, soleil levant en 1872. Le coeur de l’activité s’est déplacé, le plan d’eau de l’avant-port a rétréci, les bassins proches de l’ancien Grand Quai, aujourd’hui le quai de Southampton, sont devenus bien calmes. A cette heure matinale il n’y passe à mes yeux de profane que de rares bateaux de pêche, quelques remorqueurs qui viennent troubler l’eau, créant une vague vite apaisée. Sur le plan graphique, en se modernisant le paysage industriel de l’arrière-plan n’a rien perdu de son intérêt.

L’est devient orange. Le soleil va poindre. Il s’annonce. Ca ne va pas tarder. C’est imminent. Ah ! Enfin, le voilà…

Aussitôt levé, l’astre éblouit. Il s’élève doucement, distribuant généreusement sa lumière, et voici que s’allume sur le plan d’eau la trainée de corail qui avait tant plu à Claude Monet.

Le peintre a dû se dépêcher, ou alors peindre de mémoire, car l’effet ne dure qu’une quinzaine de minutes.

Le port du Havre

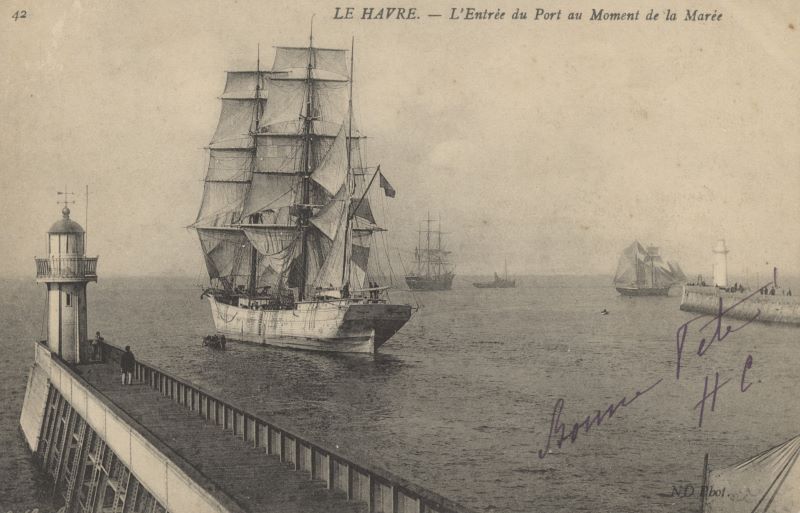

Le Havre, grande ville de départ transatlantique il y a un siècle, a été l’objet d’une intense production de cartes postales. Voici le Grand Quai, où s’élevait l’hôtel de l’Amirauté d’où Monet a peint Impression, soleil levant. Derrière les voiles des petits bateaux du premier plan, on devine au fond le panache de fumée d’un vapeur.

J’ai commandé cette jolie carte en ligne, et l’aimable vendeur en a ajouté une autre, que je trouve encore plus belle :

Un trois mâts s’élance vers la haute mer, précédé de plusieurs autres embarcations. Ce spectacle devait paraître banal au Havre à l’époque. Mais il y a dans ces voiles ouvertes, offertes à la poussée du vent, une charge de rêve qui ne se dément pas, à l’heure où l’arrivée du Vendée Globe continue de nous faire vibrer.

Sainte-Adresse et son Pain de Sucre

Claude Monet, Sainte-Adresse, 1867, National Gallery of Art, Washington

L’exposition L’impressionnisme et la mer se termine dimanche à Giverny, au musée des impressionnismes. Encore quelques jours pour admirer les fantastiques couleurs que les artistes, de Boudin à Maufra, ont vues dans les flots de la mer.

Je suis retournée tout à l’heure regarder de près les Monet, avec leur étrange signature où le t final est comme une croix qui penche, un mât de navire. Et faire un gros plan du pain de sucre de Sainte-Adresse, que Monet a fait figurer sur cette toile de 1867, avec la chapelle Notre-Dame-des-Flots juste derrière. Ce sont là deux monuments caractéristiques de Sainte-Adresse, qu’il connaissait parfaitement.

Claude Monet, Sainte-Adresse (détail), 1867, National Gallery of Art, Washington

On distingue très bien le chemin crayeux qui y monte.

Et puis je me suis demandé s’il était possible de voir le pain de Sucre aujourd’hui depuis la plage du Havre. La réponse est oui, si l’on a des yeux perçants, comme Monet.

Le bassin du Commerce

37 x 45 cm

Claude Monet, qui a grandi dans le port du Havre, avait une fascination pour les bateaux. Au fil de sa vie, il en a peint énormément. Il ne fait pas de doute qu’il s’y connaissait en navires et qu’il s’attachait à les représenter avec exactitude, lui qui admirait ceux de Boudin « si bien gréés ». En 1874, alors qu’il habite Argenteuil avec Camille et le petit Jean, il revient séjourner au Havre. Est-ce pour s’embarquer à destination des Pays-Bas ? Les tableaux qui suivent ceux du port du Havre sont peints à Amsterdam.

Il est probable que l’artiste ne s’est pas attardé dans la cité de son enfance. Seules quatre toiles du Havre exécutées à cette occasion nous sont parvenues, dont trois peintes depuis la fenêtre de son hôtel sur le Grand Quai. Celle-ci fait exception. Le plan d’eau décrit est identifiable par le bâtiment à coupole, l’ancien théâtre : Monet se trouve devant le bassin du Commerce, orienté est-ouest, le théâtre se trouvant à l’extrémité ouest de ce long bassin. Je suppose qu’il a pris place sur le pont de la Bourse.

Quelques décennies plus tard, au tournant du siècle, la nature des bateaux amarrés dans ce bassin a changée, mais le théâtre est encore là.

De nos jours, un pont superbe de légèreté enjambe toujours le bassin du Commerce face à l’ancienne bourse de la Reconstruction. Le quai a gardé ses pierres. Au fond, le centre culturel le Volcan dessiné par l’architecte brésilien Oscar Niemeyer a remplacé le théâtre. Et le bassin est pour ainsi dire vide de bateaux.

La jetée du Havre

En 1868, la jetée du Havre, ou digue nord, était un lieu de promenade très prisé, même par gros temps. Monet a peint cette grande toile en vue du Salon. Malheureusement, elle a été refusée, malgré ses qualités soulignées par Zola :

L’autre tableau de Claude Monet, celui que le jury a refusé et qui représentait la jetée du Havre, est peut-être plus caractéristique. La jetée s’avance ; longue et étroite, dans la mer grondeuse, élevant sur l’horizon blafard les maigres silhouettes noires d’une file de becs de gaz. Quelques promeneurs se trouvent sur la jetée. Le vent souffle du large, âpre, rude, fouettant les jupes, creusant la mer jusqu’à son lit, brisant contre les blocs de béton des vagues boueuses, jaunies par la vase du fond. Ce sont ces vagues sales, ces poussées d’eau terreuse qui ont dû épouvanter le jury habitué aux petits flots bavards et miroitants des marines en sucre candi.

Emile Zola, l’Evénement illustré, 24 mai 1868

En 1857, le photographe Gustave Le Gray s’était placé presque au même endroit pour prendre cette vue de la jetée du Havre et de la mer, dramatisée par l’arrivée d’un magnifique cumulus.

La digue nord n’est plus la même et elle n’est plus accessible au public, les becs de gaz ont disparu, mais les vagues n’ont pas changé. Même par temps calme, elles se précipitent à intervalles réguliers sur la jetée,

et s’écrasent sur la plage de galets, un peu moins jaunes que Monet ne les a vues.

Le Havre de Monet

Peut-on marcher sur les pas de Monet au Havre, reste-t-il, dans cette ville meurtrie par la Seconde Guerre mondiale, quelque chose de la cité portuaire que l’artiste a connue ? C’est presque une question saugrenue, tant l’architecture de la Reconstruction est présente et célébrée, surtout depuis l’inscription des quartiers rebâtis par Auguste Perret au Patrimoine mondial de l’Unesco. Mais à côté des très remarquables hectares de ville voués au béton, il n’est pas nécessaire d’aller très loin pour retrouver des immeubles plus anciens, en briques et en pierres.

Il arrive qu’une signature corrobore une supposition. En 1881, Monet avait la quarantaine, et plus beaucoup de raisons de venir au Havre, mais il aurait pu connaître cet immeuble.

Je n’ai malheureusement pas trouvé de date sur cet ancien bureau de postes et télégraphes, mais son décor de coquillages et de vagues est splendide, et on est avant l’ajout du téléphone.

Certaines rues semblent n’avoir guère changé. Même le tramway est de retour. Tiens ! Un atelier d’artiste !

Oh ! Une porte Art nouveau !

En me voyant faire des photos dans la rue, une dame m’invite aimablement à visiter son appartement.

L’escalier est magnifique et rappelle celui de Giverny ou d’Argenteuil. Fin XIXe ?

A l’intérieur, le double salon à moulures et à parquet de chêne des appartements haussmanniens, et un joli balcon.

Finalement, les immeubles centenaires abondent. Mais pour trouver des bâtiments qui existaient déjà à l’époque de la jeunesse de Monet, au milieu du XIXe siècle, il faut chercher un peu plus.

Voici l’hôtel Dubocage de Bléville, autrefois propriété d’un navigateur et négociant, corsaire de sa majesté, aujourd’hui espace d’exposition.

Juste à côté, l’église Saint-François est toujours debout, au centre d’une place reconstruite.

Mais l’exemple le plus frappant, c’est celui de la merveilleuse « maison de l’armateur », sur l’ancien Grand Quai. Elle date du XVIIIe siècle, et Monet est passé devant un million de fois. Mais peut-être n’a-t-il pas eu, lui, la chance de pouvoir la visiter, alors qu’elle est maintenant ouverte au public.

Commentaires récents