Home » Vie de Monet (2) (Page 2)

Category Archives: Vie de Monet (2)

Histoire de couple

J’aime bien raconter l’histoire de la grande allée. Tout le monde s’y projette volontiers, et elle suscite souvent des commentaires ou au moins un sourire de la part des visiteurs.

J’aime bien raconter l’histoire de la grande allée. Tout le monde s’y projette volontiers, et elle suscite souvent des commentaires ou au moins un sourire de la part des visiteurs.

La grande allée existait déjà à l’arrivée de Monet et sa famille, divisant le jardin en deux parties égales. Elle était bordée de grands sapins et se terminait par les deux ifs que l’on voit toujours.

L’ombre donnée par les arbres en jetait une sur le couple de Claude et d’Alice, la future femme de Monet : ils étaient très divisés sur la question.

Alice appréciait beaucoup cette allée ombragée qui lui permettait de sortir dans le jardin sans ombrelle. Monet ne l’aimait guère parce que les fleurs refusaient d’y pousser.

Vous pouvez voir sur la photo qui a gagné. De disputes en négociations, Monet a obtenu ce qui a dû lui paraître un compromis. Il a conservé les ifs, et il a fait couper les sapins à trois ou quatre mètres de hauteur.

Vous imaginez ce que cela donne de couper des sapins adultes à trois mètres du sol : il ne reste que des troncs dénudés, des sortes de colonnes sur lesquelles Monet a fait pousser des rosiers grimpants. Entre ces piliers, il a installé les arches métalliques qui servent également de supports à des rosiers.

L’effet était assez joli, même si les fûts couverts de roses faisaient un peu bizarre. Au fil du temps, les arbres privés de branches et de faîte ont fini par pourrir. Monet les a fait abattre définitivement et l’allée a pris son aspect d’aujourd’hui.

Les dindons

Sur la droite de la maison de Monet à Giverny, à quelques pas de la cuisine, on peut voir de petites pelouses en terrasse entourées d’un grillage. C’est l’enclos des dindons. J’ai pris cette photo il y a quelques années, aujourd’hui l’enclos est vide. (8 mai 07 : les dindons sont de retour !)

Sur la droite de la maison de Monet à Giverny, à quelques pas de la cuisine, on peut voir de petites pelouses en terrasse entourées d’un grillage. C’est l’enclos des dindons. J’ai pris cette photo il y a quelques années, aujourd’hui l’enclos est vide. (8 mai 07 : les dindons sont de retour !)

Monet et Alice y élevaient des dindons blancs, en souvenir des dindons du château de Montgeron.

Le musée d’Orsay à Paris présente le grand tableau Les Dindons que Monet a peint dans le parc du château. Les volatiles qui se promènent en liberté sur les pelouses apparaissent en contre-plongée, leur plumage blanc rehaussé d’étonnantes teintes roses. Le château, minuscule, se devine à l’arrière-plan.

Les riches aimaient à cette époque s’entourer de dindons, espèce d’apparat à l’égal des paons. Alice et Ernest Hoschedé en avaient donc dans le parc de leur château.

C’est l’un des motifs retenus par Claude Monet quand il entreprend de grands panneaux décoratifs destinés aux belles pièces du château, une commande d’Ernest Hoschedé, grand amateur de peinture impressionniste. Il y travaille peut-être quand lui et Alice tombent amoureux l’un de l’autre.

Ce « premier temps de leurs amours », ils le chérissent tous les deux. Amours impossibles, puisqu’ils sont mariés chacun de leur côté. Amours blanches, aussi pures que les plumes de leurs oiseaux fétiches. Il faudra des circonstances inattendues pour qu’elles se concrétisent. Mais tout au long des années de vie commune et de mariage, les dindons seront là pour en rappeler discrètement le souvenir.

Monet et les caricatures

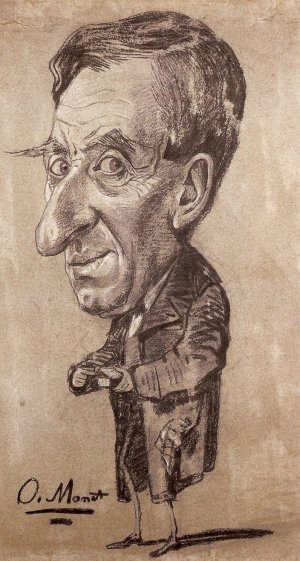

Caricature d’un homme à la tabatière, par Claude Oscar Monet vers 1858, fusain et craie blanche, Sterling and Francine Clark Institute, Williamstown, Massachusetts

Caricature d’un homme à la tabatière, par Claude Oscar Monet vers 1858, fusain et craie blanche, Sterling and Francine Clark Institute, Williamstown, Massachusetts

Claude Monet s’est beaucoup vanté d’avoir commencé sa carrière en tant que caricaturiste. Il est vrai que les premiers dessins qu’il ait vendus sont des portraits-charges.

La caricature connaît une véritable vogue au 19e siècle. Les journaux de tous bords sont friands d’illustrations, et certains dessinateurs humoristiques comme Honoré Daumier parviennent à se faire un nom dans ce domaine. Le jeune Monet a certainement vu beaucoup de caricatures dans les journaux qu’on lisait chez lui, le Figaro, le Gaulois et le Journal amusant. Il s’est amusé à en copier certaines.

Qu’il ait eu envie de s’essayer à son tour à ce genre n’a rien d’étonnant. D’autres peintres de sa génération en ont fait autant. Cela est attesté pour plusieurs de ses amis, Courbet et Pissarro notamment.

Selon ses dires, Claude Monet s’ennuyait ferme en classe, il a donc commencé par des dessins peu flatteurs de ses professeurs qui ont eu un succès certain auprès de ses camarades.

« J’enguirlandais la marge de mes livres, je décorais le papier bleu de mes cahiers d’ornements ultra-fantaisistes, et j’y représentais, de la façon la plus irrévérencieuse, en les déformant le plus possible, la face ou le profil de mes maîtres. Je devins vite à ce jeu d’une belle force. A quinze ans, j’étais connu de tout le Havre comme caricaturiste. » Thiébault-Sisson, le Temps, 26.11.1900

De fil en aiguille, il se met à caricaturer des notables du Havre et à vendre ces portraits, d’abord 10 puis 20 francs, une somme qui lui paraît considérable. Sa petite affaire marche si bien qu’il réussit à économiser 2000 francs, ce qui laisse supposer une production conséquente.

Les caricatures de Monet sont en vente, encadrées, dans la boutique du papetier Gravier où elles voisinent avec les huiles d’Eugène Boudin. C’est dans cette boutique que les deux peintres finissent par se rencontrer, une rencontre décisive pour Monet. Car Boudin va l’inciter à peindre, en plein air, des paysages, tels que son oeil les voit.

Les caricatures ont permis à Monet de se constituer un pécule, mais elles lui ont coûté la bourse municipale. La ville du Havre octroyait 1200 francs annuels à un artiste pour aller étudier à Paris. Boudin avait justement profité quelques années plus tôt de cette largesse. Mais quand papa Monet la sollicite pour Claude, il s’attire une réponse mielleuse du conseil municipal :

Monnet (Oscar) (…) présente avec sa demande un tableau de nature morte qui ferait mal juger de son talent s’il n’était pas si complètement révélé par ces spirituelles esquisses que nous connaissons tous. Dans la voie où l’ont entraîné jusqu’ici de remarquables dispositions naturelles, dans la caricature puisqu’il faut l’appeler par son nom, Oscar Monnet a déjà trouvé la popularité si lente à venir aux oeuvres sérieuses. Mais n’y a-t-il pas dans ces précoces succès, dans la direction jusqu’ici donnée à ce crayon si facile, un danger, celui de tenir le jeune artiste en dehors des études plus sérieuses mais plus ingrates qui seules ont droit aux libéralités municipales ? L’avenir nous répondra. » (Archives municipales du Havre).

L’avenir a répondu. En octroyant la bourse au sculpteur Aimable-Edmond Peau et à l’architecte Anthime-Marin Delarocque, les édiles du Havre n’ont pas misé sur le bon cheval.

Jean Monnet ou Jean Monet ?

Porter presque le même nom qu’un autre est source d’interminables confusions. A l’heure où l’on célèbre le cinquantenaire du traité de Rome, et où l’on rend un hommage mérité à l’un de ses pères fondateurs, Jean Monnet, il est temps de mettre les choses au point : l’homme d’Etat s’écrit avec deux n et n’a rien à voir avec la famille de Claude Monet.

Porter presque le même nom qu’un autre est source d’interminables confusions. A l’heure où l’on célèbre le cinquantenaire du traité de Rome, et où l’on rend un hommage mérité à l’un de ses pères fondateurs, Jean Monnet, il est temps de mettre les choses au point : l’homme d’Etat s’écrit avec deux n et n’a rien à voir avec la famille de Claude Monet.

Pas l’ombre d’un lointain cousinage, à peine un lointain voisinage. Claude Monet et son fils Jean ont vécu à Giverny, dans l’Eure, à une cinquantaine de kilomètres de Bazoches-sur-Guyonne dans les Yvelines, où Jean Monnet demeurait.

Le site de l’association Jean Monnet s’empresse lui aussi de clarifier l’encombrante homonymie, et vous donnera tous les détails sur le grand homme, né en 1888, qui a marqué l’Histoire.

Quelques années plus tôt, en 1867, un petit bonhomme vient au monde. C’est le premier fils de Claude Monet et de Camille Doncieux. Ses parents l’appellent Jean.

Les premières années du petit Jean sont marquées par la précarité de la famille, qui vit dans des conditions difficiles, presque sans ressources. Mais l’enfant grandit entouré de la tendre sollicitude de sa mère et de son père.

Claude Monet, qui avoue son attendrissement devant le bébé, le peint à plusieurs reprises seul ou avec d’autres personnes : dans son berceau ; endormi ; avec un bol ; à la table familiale… Le petit Jean n’a que deux ans quand il pose pour ce portrait où il apparaît rêveur, le visage empreint d’une douce gravité.

Monet et Proust

On aurait aimé qu’ils se soient rencontrés, ces deux géants-là. Mais il semble bien que non. La vie de Claude Monet et celle de Marcel Proust sont somme toute bien documentées, et même s’il est toujours possible d’imaginer une entrevue fortuite qui aurait échappé au passage à la postérité, elle reste improbable.

On aurait aimé qu’ils se soient rencontrés, ces deux géants-là. Mais il semble bien que non. La vie de Claude Monet et celle de Marcel Proust sont somme toute bien documentées, et même s’il est toujours possible d’imaginer une entrevue fortuite qui aurait échappé au passage à la postérité, elle reste improbable.

Je n’ai pas trouvé trace, non plus, que Monet ait lu Proust. L’auteur d’ A la Recherche du temps perdu devient célèbre en 1919 avec l’attribution du prix Goncourt pour A l’ombre des Jeunes filles en fleurs. A cette date, la vue de Monet est fortement diminuée par la cataracte. Pouvait-il encore lire ? Se faisait-il lire des livres ?

On sait en revanche que Proust admirait beaucoup les Monet qu’il a pu voir, notamment « Champ de Tulipes près de Harlem ». Le personnage du peintre Elstir, qui apparaît dans la Recherche, a sans doute quelque chose de Monet, même si on peut y lire une anagramme de Whistler.

La rencontre n’a pas eu lieu, et pourtant que de convergences dans les oeuvres de Marcel Proust et Claude Monet… Une étude de Michael Magner (membre de la Marcel Proust Gesellschaft, association des amis de Proust de langue allemande) souligne ces points communs.

Le plus évident est territorial, c’est ce balancement entre Paris et la Normandie, l’attraction pour les côtes de la Manche aussi bien chez Proust que chez Monet, et qui s’exprime dans leurs visions de la Gare Saint-Lazare, point de départ parisien des trains pour la Normandie.

L’évocation de la nature chez Proust présente plus d’un parallèle avec l’oeuvre de Monet : longues descriptions de nénuphars flottant sur l’eau, de lilas en fleur, d’orchidées, de falaises… On pourrait multiplier les exemples.

Au-delà de ces aspects quasi matériels, Magner note des affinités plus profondes. Avec son regard aigu, son infinie analyse de tout ce qui se présente à sa pensée, Proust décrit en mots des phénomènes que Monet exprime en peinture. L’aspect impressionniste du style de Proust a frappé ses lecteurs depuis longtemps – il existe dès 1930 des études sur ce sujet.

Commentaires récents