Bruce sur la colline

Bruce s’est montré très productif pendant son séjour à Giverny à l’été 1887. Le revoici dans la prairie dominant la maison de Monet, déjà vue dans la scène de pluie, à l’époque des foins. L’herbe au premier plan n’a pas encore été coupée et se colore de fleurs bleues et blanches, tandis que dans la parcelle voisine, la charrette est prête à rejoindre le fenil. A l’extrême droite se devine l’église de Giverny.

Bruce a fait deux dessins à l’encre représentant presque le même point de vue. Cette fois, deux personnages animent le premier plan : des fillettes assises dans l’herbe nous tournent le dos. Elles sont accompagnées d’un chien noir semblable à celui de Pluie à Giverny.

Le second dessin est daté d’août 1887. La maison de Monet est tout à gauche. On remarque les deux fenêtres des chambres d’Alice et de Blanche. Le toit d’un petit bâtiment est ébauché dans la continuité de la maison. C’est la première fois que je découvre une représentation de cette aile comprenant un « grand bûcher, petit hangar et cabinet d’aisance » selon la description de l’acte de vente établi trois ans plus tard. On voit que Louis Singeot avait fait aligner le corps de ferme et les dépendances le long de la route et non en U autour d’une cour. Quand Monet va agrandir sa maison, il va conserver la même disposition.

Une vue de Giverny de Bruce

On imagine Bruce, chargé de son matériel de peinture, grimpant haut dans la colline qui domine Giverny jusqu’à atteindre ce magnifique panorama. La vue est prise plus à l’ouest que Pluie à Giverny. Les peupliers le long de la route, qui se devinaient sur la droite sont maintenant légèrement à gauche.

C’est la fin de l’après-midi, les ombres s’allongent, mettant en lumière une échancrure dans le coteau au-dessus de Jeufosse, du côté de Notre-Dame-de-la-Mer. La carrière qui se voyait dans Vallée de la Seine, Giverny de Theodore Butler est juste au pied de ce vallon.

La vigne au premier plan est éclaboussée de soleil. Elle masque un champ rougi de coquelicots, peut-être celui déjà croisé dans Paysage aux coquelicots. Pas de paysans au travail cette fois-ci, mais la présence humaine se devine dans ces cultures si bien entretenues qui se déploient en éventail coloré, ces cheminées qui fument, peut-être pour préparer le repas du soir, et des détails trop infimes pour qu’on puisse en être sûr : y a-t-il quelqu’un qui marche sur la route ? Ce point blanc dans le champ labouré, qu’est-ce que c’est ?

Et voici que des mouettes s’envolent dans l’air du soir, guidant notre regard vers le haut du tableau.

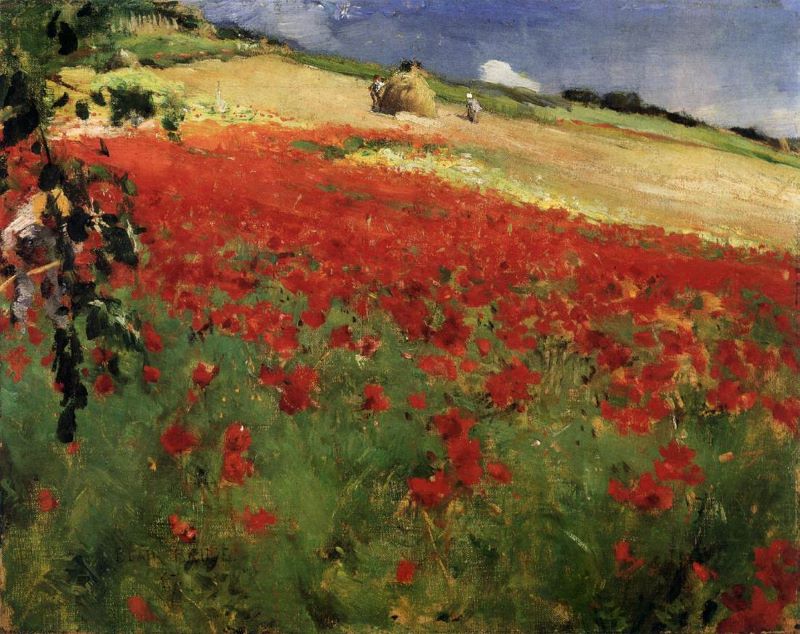

Les coquelicots de Bruce

Voici l’un des chefs-d’oeuvre de Bruce, peint à peu près à la même époque que Pluie à Giverny pendant son séjour dans le village en 1887. Le tableau est réputé appartenir à l’Art Gallery of Ontario, mais je ne le trouve pas dans les collections. A-t-il été déplacé, ou cédé ?

Je ne sais ce qui me fascine le plus de la force du coloris ou de l’audace de la composition. L’oeil est happé par ce rouge intense, mis en valeur par le jaune paille du champ fauché et le vert du premier plan, complémentaire du rouge. Les couleurs se mêlent l’une à l’autre grâce à l’incursion de fleurs parmi la verdure, comme si ce rouge sang s’égouttait.

En haut de la toile, un homme et une femme sont en train de bâtir une meule. A sa forme, elle est en foin. On sent que le travail est difficile dans la pente. Plus haut, juste sous le cadre, quelques piquets marquent peut-être un chemin, ou une vigne comme il en existait plusieurs hectares sur la commune, dans les parties bien exposées.

Ce n’est qu’après avoir exploré tous ces détails que mon regard a remarqué le personnage dissimulé derrière un rameau au premier plan à gauche, qui a achevé de m’époustoufler. On pense aux figures de Bonnard, poussées au bord de la composition, fondues dans le décor… Je vois un homme penché, peut-être en train de manier une faux. Est-il blond ou porte-t-il un chapeau de paille ?

Le talent impressionniste de Bruce éclate dans cette oeuvre saisissante. Le Canadien avait-il vu les Coquelicots de Monet, peints en 1873 à Argenteuil, ou l’une de ses nombreuses toiles ultérieures mettant des coquelicots en scène ? Quoi qu’il en soit, Bruce se détache de ces éventuelles sources d’inspiration par son usage personnel de la couleur et sa façon d’intégrer les personnages dans le paysage, pour créer une scène saisissante.

Pluie à Giverny

Blair Bruce (1859-1906) est un peintre canadien natif d’Hamilton, près de Toronto et des chutes du Niagara. Il fait partie des tout premiers artistes de la colonie de Giverny, où il est venu séjourner après avoir vécu dans les villages de Barbizon et de Grèz-sur-Loing.

Il s’est mis à pleuvoir, une paysanne et son chien se hâtent de rentrer, sous l’averse. Comme souvent dans les tableaux qui dépeignent la campagne, l’anecdote est mince, mais elle a été observée sur le vif. L’intérêt est dans le rendu atmosphérique très juste, les tons exacts, et ce sentiment de dévers que l’artiste arrive à nous faire sentir. Au fond, on note l’énorme panache de fumée du train, qui circule de Vernon vers Gisors.

Où se passe cette scène ? En raison de la rangée de peupliers à gauche qu’on voit sur de nombreuses photos et peintures contemporaines du tableau, en observant la disposition des bâtiments, leur hauteur respective, je pense que la vue est prise juste au-dessus de la maison de Monet, qui figure tout à gauche de la toile. En 1887, Monet n’a pas encore fait agrandir sa demeure. La voici dans sa taille initiale bien modeste, avec néanmoins un toit d’ardoises qui la distingue.

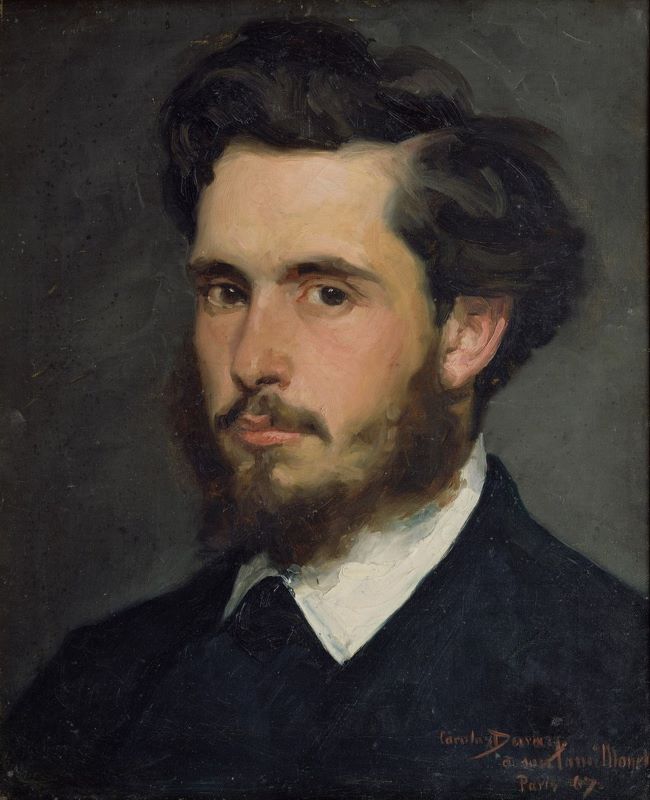

Monet par Carolus-Duran

Monet a 26 ou 27 ans quand il pose pour son ami, qui va lui dédicacer et lui donner le tableau. Carolus-Duran est à peine plus âgé : 30 ans. Il deviendra bientôt un artiste très recherché pour ses portraits mondains, et sera le maître de John Singer Sargent, appelé lui aussi à une carrière remarquable dans ce genre.

Cette belle étude, que Claude Monet et son fils Michel ont conservée toute leur vie, est tout en spontanéité. Monet fixe le peintre avec attention, et nous par la même occasion. Pas d’air rêveur, si fréquent dans les portraits. Il est présent tandis qu’il se prête à l’exercice de poser. Il se laisse désormais pousser la barbe, curieusement d’une autre couleur, plus marron, que les cheveux.

On peut observer toute la distance stylistique qui sépare ce portrait rapidement enlevé, que les deux amis considéraient sans doute comme un exercice, et le tableau très abouti de Carolus-Duran, La Dame au gant du musée d’Orsay, pour lequel son épouse Pauline a servi de modèle. Pauline était artiste elle-même, pastelliste et miniaturiste. Elle a réalisé un très beau portrait d’Alice Hoschedé, que je préfère à celui fait par son mari et dédicacé « Carolus-Duran à son ami E. Hoschedé ».

La date en est incertaine, entre 1872 et 1878, mais comme Alice semble être en deuil là aussi, pourquoi ne serait-ce pas la même année que sa miniature par Pauline, 1875 ? On remarque au passage qu’elle porte des fleurs au chapeau, au corsage et en bouquet, selon la mode de l’époque. Et qu’elle a l’ait complètement ailleurs. A quoi, à qui peut-elle bien penser ?

Elle ne va pas poser beaucoup pour Monet, et il s’arrange toujours pour qu’on ne la reconnaisse pas. La raison en est assez évidente : elle ne tient pas à afficher sa liaison extra-conjugale. Quand enfin, en 1892, elle épousera Monet, il sera en pleine période des séries et aura abandonné la figure.

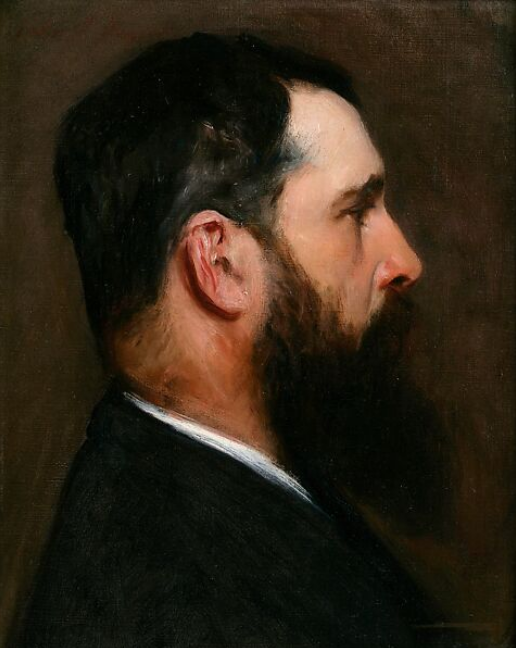

Monet par Sargent

John Singer Sargent, Claude Monet, 1887, National Academy Museum, New York

Voici un portrait peu connu de Claude Monet, exécuté par son ami John Singer Sargent, probablement en 1887. Parmi les oeuvres, très nombreuses, du célèbre portraitiste de la haute société, ce n’est pas non plus celle qui a fait le plus de bruit. L’étude est d’une grande sobriété, dans une palette de tons réduite. Monet pose sagement, sans doute à la demande de Sargent qui ne lui laissera pas le portrait mais le gardera pour lui.

C’est cette toile que Sargent décide de présenter dix ans plus tard comme travail de diplôme à la National Academy of Design de New York. Il faut croire qu’il en était satisfait. C’était aussi une façon d’afficher ses liens avec le chef de fil de l’impressionnisme, rencontré à plusieurs occasions. Un autre tableau témoigne de leur amitié :

John Singer Sargent, Claude Monet peignant à l’orée d’un bois, 1885, Tate Gallery, Londres

Cette fois l’influence de Monet est nette : scène de plein air, rapidité de la touche, couleurs claires, c’est une toile impressionniste qui représente précisément un impressionniste au travail, dans une sorte de mise en abîme. Selon le musée des impressionnismes, qui a exposé le tableau en 2014, Monet travaille à Prairie aux meules de foin près de Giverny, l’un des premiers tableaux de la série des Meules. Monet n’est installé que depuis deux ans à Giverny, où il est encore le seul peintre. Cette tranquillité ne durera pas… A côté de lui, une femme en robe blanche, Alice sans doute, est assise dans l’herbe, peut-être en train de lire.

La route enneigée

C’est à peine si les lieux ont changé. La route est maintenant bitumée et bordée de poteaux, la végétation un peu plus fournie, mais les petits murets au-dessus du fossé sont toujours là, de même que le chemin qui escalade le coteau.

Voici la lumineuse transcription de ce paysage hivernal faite par Claude Monet en 1886. Le peintre a franchi le pont sur l’Epte et s’est avancé en direction de Limetz avant de se retourner vers les collines de Giverny. Au centre, on aperçoit le moulin de Cossy, et à droite les peupliers du marais communal.

A Barbizon

« Honneur aux héros de 1914-1918, dignes fils des Gaulois » explique la plaque apposée sous le buste de ce valeureux moustachu au casque ailé, les épaules drapées dans une dépouille de lion. Le village de Barbizon, célèbre rendez-vous des peintres près de la forêt de Fontainebleau, a fait preuve d’originalité dans le choix de son monument aux morts. Pas de représentation de poilu, de famille éplorée, de Victoire distribuant les couronnes de lauriers, mais un ancêtre farouche. C’était avant Astérix. Plus d’un siècle a passé, et l’on peut mesurer, en contemplant ce monument, le changement qui s’est opéré dans les mentalités et dans la façon d’appréhender l’histoire.

Abutilon

Certaines fleurs nous émeuvent plus que d’autres sans que nous sachions forcément expliquer pourquoi. C’est le cas de la lanterne chinoise, que je présente souvent aux visiteurs de Giverny. Elle fait partie des résistantes de la dernière heure, encore épanouies à la Toussaint. La voici dans sa version rouge, aux pétales délicatement contournés en forme d’accolades. Ils sont parcourus de nervures en relief faisant penser à des veines.

Les clochettes de la lanterne chinoise se nichent sous de larges feuilles, si bien qu’il faut prêter attention pour les découvrir. L’abutilon manifeste beaucoup plus de discrétion qu’une fleur comme la tulipe, par exemple. Le jardinier tenté d’en planter a intérêt à en apprécier aussi le feuillage. Claude Monet en cultivait une variété panachée assez proche de celle-ci et l’aimait assez pour en faire un bouquet, et même un tableau.

A quoi tient la grâce de cette fleur ? A la découpe pointue des sépales, à l’arrondi du calice ? Au pistil dissimulé, en forme de ballant de cloche ?

Ou encore à la courbe élégante de la tige, à ses couleurs inattendues ? A sa ressemblance avec un vêtement, une jupe ? Chaque variété a sa personnalité.

Un dernier tour à Giverny – 3

Le cléome fait partie de ces plantes qui ne se lassent pas de fleurir. Dans la grisaille de novembre, il multiplie les pétales comme si c’était le coeur du printemps, sans donner le moindre signe de fatigue.

Que restait-il en fleur dans le jardin d’eau de Monet à la veille de sa fermeture ? Les impatiences toujours fidèles au poste, imitées par les bégonias.

Rien n’arrête la danse des fuchsias.

Les touffes de cupheas restent couvertes de fleurettes allongées, souvent orange.

Au bout du bassin, les jardiniers ont planté deux Asclépias physocarpa, également nommés Gomphocarpus physocarpa ou Gomphocarpus brasiliensis. Le nom vernaculaire de cette plante prête à confusion : arbre à ballons est facile à retenir, mais ce n’est pas un arbre, et le titre de fleur ballon est déjà attribué au platycodon. On trouve aussi faux cotonnier et d’autres noms plus ou moins explicites, en français comme en anglais, dont celui de bijoux de famille. Les fruits apparaissent à hauteur des yeux, et leur étrangeté attire le regard.

Tiens ! encore un vaillant zinnia, qui s’est trompé de saison.

Un dernier tour à Giverny – 2

Le coleus est plutôt une plante de jardinière ou d’intérieur, mais pourquoi ne pas l’utiliser au jardin et profiter de ses magnifiques feuilles rouges et roses ? L’effet est saisissant près des fuchsias et des sauges rouges, rehaussés de la touche argentée d’une cinéraire. (L’identification des plantes est de mon fait. Si vous pensez que ce n’est pas ça, merci de me laisser un commentaire).

On attend toute l’année l’heure de gloire des liquidambars aux couleurs vibrantes. Voici l’un de ceux plantés au bord du bassin, qui se détache sur la masse sombre du laurier du Caucase planté par Monet. A gauche, l’érable du Japon flamboie. Les baies violettes sont celles du callicarpa, perles d’amour pour les Allemands (Liebesperlenstrauch).

Voici la même scène vue depuis le pont sur le Ru. Au fond, le cyprès chauve replanté après l’abattage du précédent, étêté par une tempête il y a une dizaine d’années, commence à être assez grand pour se faire remarquer.

Après une période sans aucun nénuphar début octobre, quelques-uns ont réapparu, roses ou blancs. La plupart peinent à s’ouvrir et restent en bouton. Pour cette fleur d’été, flotter au milieu des reflets de feuillages d’automne est une exception.

Un dernier tour à Giverny – 1

Juste avant que la maison et les jardins de Monet ne ferment leurs portes pour l’hiver, je suis allée dire au revoir au jardin d’eau.

Certains coins du jardin paraissent immuables, grâce au vert persistant des bambous ou du lierre.

Au pied du grand hêtre, de minuscules cyclamens pointent entre les racines moussues.

La lumière sourde est bien celle de la Toussaint. C’est à peine si on repère la sauge violette et noire et les hydrangéas.

Les massifs d’arbustes offrent un patchwork de feuillages aux formes et aux teintes assorties.

Les feuilles étoilées des liquidambars sont restées prisonnières des nénuphars, dont les tiges s’allongent. Au centre, des feuilles de nymphéas jeunes, plus foncées, témoignent de la vitalité de la plante, qui ne s’est pas encore mise en repos.

Un bananier à Giverny

Y a-t-il un bananier dans les jardins de Claude Monet ? Aussi surprenant que cela puisse paraître, la réponse est oui ! Il n’est pas immense, il ne produit pas de bananes, mais c’est un bananier tout de même : Ensete ventricosum ‘Maurelii’, alias bananier rouge d’Abyssinie.

Il pousse des bananiers dans cette partie de la corne de l’Afrique, comme le montrent les photos d’Arthur Rimbaud. Avec son épaisse nervure rouge et ses très larges feuilles, celui-ci a surtout des visées ornementales. A Giverny, il tranche sur la végétation alentour. Comme il a besoin de soleil et d’humidité, les jardiniers l’ont planté au jardin d’eau, loin de l’ombre des bambous. De ce fait, le voilà aussi bien loin du chemin emprunté par les visiteurs. Je crois qu’ils ne sont pas nombreux à le remarquer.

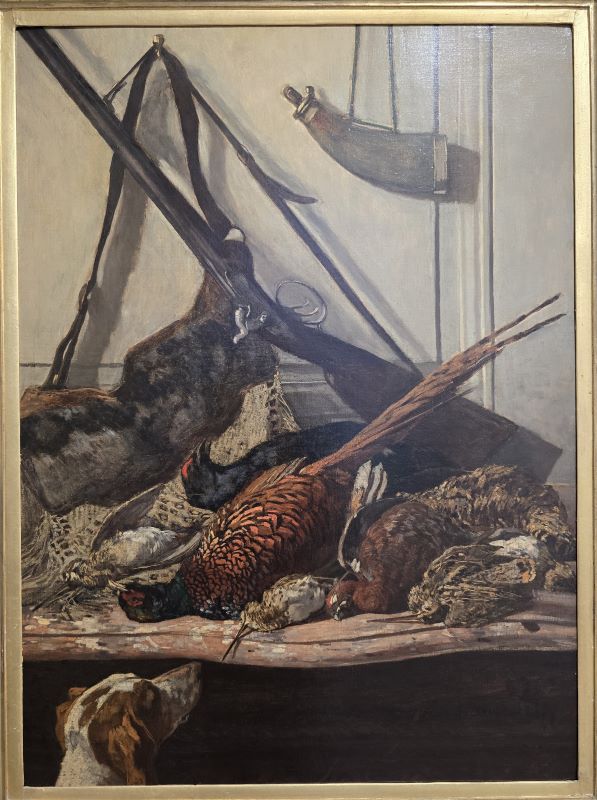

Trophée de chasse

Claude Monet, Trophée de chasse, 1862, Musée Fabre, Montpellier

Claude Monet n’a que 21 ans quand il exécute ce tableau de chasse. Le contexte de l’oeuvre est mystérieux : dans quelles circonstances a-t-il eu l’occasion de peindre tous ces oiseaux, entassés sur une console en marbre, tandis que pendent au-dessus d’eux différents instruments de chasse qui ont servi à les tuer ? La corne à poudre est très semblable à celle de la Nature morte au faisan déposée au musée de Rouen.

Le but artistique est clair : montrer son habileté à représenter les plumes, la fourrure, la corne, le marbre… Et ce faisant, plaire à un éventuel amateur.

Les émotions qui nous assaillent à la vue de ce carnage d’oiseaux sont sans doute bien différentes de celles que Monet éprouvait, et qu’il espérait faire ressentir à son spectateur. Il ne voyait probablement aucun mal à la chasse, loisir communément pratiqué dans son milieu social. Peut-être même éprouvait-il un certain orgueil du gibier tué, à l’image du jeune Pagnol fier de son père abattant deux bartavelles. C’est cette même « gloire » du fin tireur qui pouvait susciter l’achat d’un tel tableau mémorisant une chasse fructueuse.

Pour ma part, il me rend si triste que je ne pourrais pas supporter de le voir accroché au mur. Heureusement, il y a le chien.

Ce chien de chasse attiré par l’odeur du gibier, la truffe en éveil, a dû lui aussi participer à la chasse. On ne voit que sa tête, qui anime le bas de la composition de toute sa vie. Nez à bec avec la bécasse, impossible de savoir ce qu’il pense, ce qu’il ressent. Mais son attitude d’intérêt intense sollicite, par mimétisme, le nôtre. Monet espère que son tableau retiendra l’attention à l’égal de celle du chien.

Portrait de Bazille

Claude Monet, Portrait de Frédéric Bazille, 1864, musée Fabre, Montpellier

Ce petit portrait à l’huile sur un panneau de bois a longtemps été attribué à Bazille, dont il aurait été l’autoportrait. On le croyait exécuté dans le mas viticole de la famille, à Saint-Sauveur, près de Montpellier. Selon le cartel du musée Fabre, des recherches récentes le donnent maintenant à Claude Monet et le datent de 1864. En juin de cette année-là, Monet et Bazille séjournent ensemble à Honfleur à la ferme Saint-Siméon.

Bazille y a été entrainé par Monet, et se montre ébloui par les paysages normands. Le 1er juin, il écrit à sa mère :

« Le bateau à vapeur nous a amenés à Honfleur par la Seine dont les bords sont fort beaux. Dès notre arrivée à Honfleur, nous avons cherché nos motifs de paysages. Ils ont été faciles à trouver car le pays est le paradis. On ne peut voir de plus grasses prairies avec de plus beaux arbres. Il y a partout des vaches et des chevaux en liberté… La mer, ou plutôt la Seine excessivement élargie, donne un horizon délicieux à ces flots de verdure. Nous logeons à Honfleur même chez un boulanger qui nous a loué deux petites chambres. Nous mangeons à la ferme de Saint-Siméon, située sur la falaise un peu au-dessus d’Honfleur. C’est là que nous travaillons et que nous passons nos journées ».

Il est vrai que les couleurs du paysage aperçu par la fenêtre sont celles de la Normandie plus que du Languedoc. Au-dessus de Bazille, les coups de pinceaux laissent transparaître la couleur d’apprêt, évoquant le soleil qui perce à travers les nuages. La tête un peu inclinée, Bazille est peut-être en train de lire, ou de rêver.

Reste que le panneau de bois n’est pas un support habituel chez Monet. Mais dans le milieu artistique qui était celui de Honfleur au XIXe siècle, tous les scénarios sont possibles, et Monet a fort bien pu se laisser tenter par le don d’un panneau.

Le catalogue raisonné de Bazille, accompagné d’une biographie, est consultable en ligne. On y trouve une intéressante notice sur cette oeuvre.

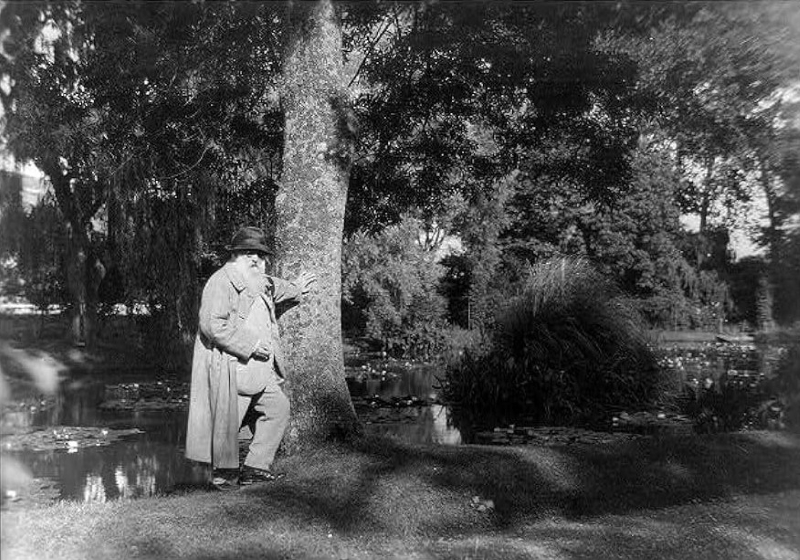

Monet au bassin

Monet, âgé, s’appuie contre le tronc d’un arbre le temps d’une photo au bord de son bassin aux nymphéas. C’est l’été, l’étang fleurit. Mais sur les berges, le gazon règne en maître. L’arbre se voit sur de nombreuses photos. Cela pourrait être un frêne déjà là avant l’achat par Monet de la parcelle. En dessinant son bassin, Monet a pris soin de conserver le grand arbre.

Monet porte un pardessus, sans doute contraint à le mettre par Blanche, sa belle-fille, qui a toujours peur qu’il prenne froid. On la voit sur une autre photo, à une autre occasion, trimballant un épais manteau que Monet a refusé. Il n’est pas si tôt que ça, le soleil éclaire le peintre de face : fin de matinée ou début d’après-midi.

Sous le chapeau, à la lisière de son ombre, les petits yeux fatigués par le temps se devinent derrière les lunettes portées dans les dernières années. La main droite, refermée, tient sans doute une cigarette. Monet ne sourit pas : on ne souriait pas sur les photos, il y a cent ans.

Les Monet à télécharger

Claude Monet, Bras de Seine près de Giverny, 1897, Art Institute of Chicago

Les oeuvres de Claude Monet sont depuis longtemps dans le domaine public, puisqu’il est mort en 1926. On peut donc, en théorie, faire l’usage que l’on veut des reproductions de ses tableaux, sans acquitter de droits d’auteur. La difficulté est plutôt de disposer d’une bonne image de la toile convoitée. La législation de certains pays, comme la France, conserve des droits au photographe de l’oeuvre. Pour une image gratuite, il faut, dans ce cas, aller dans le musée faire soi-même sa photo.

Aux Etats-Unis, la photographie d’oeuvres en deux dimensions n’est pas protégée. Les musées ont maintenant pour la plupart digitalisé leurs collections, mais leur politique de mise à disposition des images peut varier du tout au tout. Certains gardent jalousement leur trésor numérique et font payer les images, tandis que d’autres les mettent généreusement à disposition de tout le monde en téléchargement gratuit. C’est une politique de communication à long terme, puisque les oeuvres qu’ils possèdent vont se trouver reproduites partout, le nom de l’institution y étant associé. La notoriété de ces musées s’en trouvera accrue… sans un centime de publicité.

Voici, sans engagement de ma part, naturellement, un début de liste des institutions qui me paraissent pratiquer le CC0 (Creative Common zéro, c’est-à-dire la liberté totale). Je ne me suis intéressée qu’à Monet. Si vous découvrez d’autres musées mettant les images digitales de leurs oeuvres à disposition en grand format pour le public, merci d’avance pour l’info.

Art institute of Chicago : beaucoup de caricatures et 35 tableaux

The Clark Art Institute : 8 tableaux et 3 dessins

Cleveland Museum of Art : 5 tableaux et le buste de Paulin

Dallas Museum of Art : 8 tableaux

Getty Museum : 4 tableaux

National Gallery of Art Washington : 27 tableaux, 1 pastel et 1 dessin

Yale University Art Gallery : 4 tableaux

Barnes Foundation, Philadelphia : 4 tableaux

Brooklyn Museum : 3 tableaux

Los Angeles County Museum of Art (Lacma) : 4 tableaux

Minneapolis Institute of Art : 3 tableaux + 1 en moyenne résolution

Museo Nacional de Buenos Aires : 2 tableaux

National Museum de Norvège : 3 tableaux

Philadelphia Museum of Art : 23 tableaux

Saint Louis Art Museum : 2 tableaux

Staedel Museum Francfort : 2 tableaux et un pastel

The Walters Art Museum, Baltimore : 2 tableaux

L’humour, dans quel sens ?

Hier, l’un des voyageurs que je guidais au château de la Roche-Guyon m’a surprise en venant me dire après la visite qu’il avait adoré la façon dont je mêlais l’histoire et l’humour anglais. Je n’ai pas osé lui demander ce qui l’avait amusé. A la Roche-Guyon, on évoque une multitude de sujets dont certains sont on ne peut plus graves, comme la question juive ou le mur de l’Atlantique, les bombardements inutiles ou l’attentat raté contre Hitler, le suicide forcé de Rommel, etc. On balaie les siècles depuis la christianisation (3e siècle) jusqu’au Moyen Âge, au siècle des Lumières, à la Révolution et enfin la Seconde Guerre mondiale. Tout cela en 1h30 et en anglais. Je suis loin d’être calée comme les guides du château, incollables sur les péripéties de la guerre de Cent ans ou la généalogie ducale. Mais j’aime bien faire de temps en temps cette visite tranquille, qui me change de Giverny.

Faire rire son groupe, c’est le rêve de tout guide, parce que le groupe, quand il rit de bon coeur, émet une énergie positive qui fait du bien. Le rire est déclenché par mille ressorts souvent liés à un décalage, comme l’antiphrase, l’anachronisme, la projection de pensées humaines sur des animaux, la chute d’une histoire, etc, etc, etc. Souvent la drôlerie est dans le ton bien plus que dans ce qui est dit. Un ton ingénu, par exemple, peut être hilarant.

Mais c’est un métier de faire rire, qui demande du travail et du talent. Le rire ne fait pas nécessairement partie du contrat implicite qui lie le guide et ses clients. Nous nous engageons à apporter un éclairage, des explications, des informations, et, parce que nous sommes passionnés, nous leur faisons vivre des émotions variées. Mes registres préférés sont l’empathie pour les personnes qui nous ont précédés sur la terre, et l’émerveillement devant la beauté. Il y en a beaucoup d’autres.

Je ne savais pas que je pratiquais l’humour anglais. L’idée que je m’en fais est celle d’un humour pince-sans-rire, où la drôlerie vient du ton neutre adopté. C’est l’auditeur qui décrypte ce qui, dans le discours, est à prendre au deuxième degré. Ma surprise passée, j’ai repensé à notre visite du matin et j’ai essayé de deviner ce que mon client avait bien pu trouver de drôle. Je crois que cela ne tenait pas beaucoup à moi, mais à la bonne humeur du groupe, heureux de débuter une croisière en France et de découvrir ce joli village. Je me suis souvenue les avoir entendu glousser au moment de traverser la route. Il passe une voiture toutes les cinq minutes à La Roche-Guyon. Comme à mon habitude, je venais de dire, « nous allons essayer de traverser cette rue à la circulation intense ». C’est un moyen pour qu’ils regardent en traversant, parce qu’il suffit que l’on s’engage pour qu’arrive un véhicule. Ce n’est pas destiné à une franche rigolade, mais les Américains sont bon public. Pour eux, rire à une plaisanterie, c’est montrer qu’on l’a comprise. En France, nous sommes plus réticents à pouffer.

J’ai aussi eu la surprise de voir mon groupe éclater de rire à propos de Rommel et de la décapitation de saint Nicaise, histoire que je trouve plus éclairante que drôle. Une troisième occurrence m’est revenue : alors que nous descendions un escalier de cave, dans les casemates, je leur ai dit de faire attention à la dernière marche : « Elle est spéciale ! » Eclats de rires derrière moi : « Qu’est-ce qu’elle a de spécial ? » « Elle est plus haute que les autres ! N’allez pas gâcher votre croisière en vous tordant la cheville dès le début ! » Re-rigolade. Quand on est de bonne humeur, on voit de l’humour partout. Si on est adepte de l’humour noir, on pouvait s’imaginer que le sous-entendu était : si vous vous tordez la cheville à la fin de la semaine, c’est moins grave, vous aurez au moins sauvé vos vacances. Loin de moi une pareille pensée. Dans l’échange d’énergie du rire, l’auditeur compte encore plus que le locuteur, peut-être.

Dans le port de Saint-Malo

Le port de Saint-Servan, limitrophe de celui de Saint-Malo, est en lien avec l’histoire de Monet car le beau-fils de Claude Monet, Jacques Hoschedé, fils de sa seconde épouse Alice, y résidait et y travaillait. Jacques était « courtier, interprète et conducteur de navires », trois casquettes qui auraient dû lui assurer une belle carrière.

Né en 1869, il a 25 ans quand Monet lui rend visite en Norvège, au début de l’année 1895. Jacques s’y perfectionne en norvégien, langue dans laquelle il se fait comprendre, selon son beau-père. C’est aussi lors de ce séjour que Jacques tombe amoureux d’Inga Jorgensen, qu’il épouse l’année suivante. Elle a sept ans de plus que lui et elle est déjà maman d’une petite fille, Anna Bergman, qui viendra passer des vacances à Giverny, ainsi qu’à Rouen chez Blanche et Jean Monet.

Plusieurs vieux gréements sont à quai dans le port de Saint-Malo, donnant une toute petite idée, plus ou moins exacte ou erronée, de ce que devait être le lieu à la fin du 19e siècle, du temps où cohabitaient la marine à voile et la marine à vapeur.

Jacques Hoschedé aurait su apprécier ces bateaux, les dater, les évaluer. En tant que courtier, je suppose qu’il devait s’occuper d’acheter des navires, d’en vendre, ou de les affréter. Il devait même savoir les piloter.

Et Monet, qui avait grandi dans le port du Havre dans un milieu lié au commerce maritime, excellait lui aussi dans l’identification des navires de toutes sortes. Il appréciait d’ailleurs, chez Boudin, « ses bateaux si bien gréés ».

Il ne fait pas de doute que Monet a donc vu d’un bon oeil Jacques s’intéresser à la marine marchande. Il est même probable qu’il ait contribué à l’achat de sa charge de courtier. Cela expliquerait sa colère en apprenant, des années plus tard, que Jacques venait de vendre cette charge. A partir de là, le peintre coupe les ponts avec l’enfant prodigue, qu’il estime être un bon garçon, mais sous mauvaise influence. Jacques s’adonnait-il au jeu ? Ou était-il seulement peu doué pour les affaires, comme son père Ernest Hoschedé ? Ses demandes d’argent ont lassé la patience de son beau-père.

Notre-Dame-de-la-Mer

A environ un quart d’heure de route de Giverny – beaucoup plus en bateau et à pied, bien entendu – la chapelle de Notre-Dame-de-la-Mer était un but d’excursion de la famille Hoschedé-Monet. Elle s’élève sur une hauteur qui domine la vallée de la Seine, dans le département des Yvelines. Sa dernière reconstruction date de 1866, c’est donc ainsi qu’elle apparaissait aux excursionnistes givernois.

Un belvédère bâti au bord du plateau permet de se hausser encore un peu plus pour admirer la vue magnifique. A gauche sur la photo, la statue de la Vierge fait face à cette étendue. Sur l’origine de cette dévotion et sur le nom du lieu, qui remontent aux incursions des Vikings au 9e siècle, le site municipal fournit d’intéressants détails. On est bien loin de la mer, mais les hordes de pillards en venaient, et le nom pourrait jouer sur l’homophonie entre mer et mère.

La carte présentée sur le site du village permet de visualiser l’immense boucle que dessine la Seine, juste en face du belvédère.

Droit devant, le petit point blanc est le donjon du château de la Roche-Guyon, à une demi-heure en voiture :

Difficile d’imaginer, au vu de cette photo, que la Seine coule au pied du château, au creux de la vallée, soixante mètres en contrebas.

A l’extrême gauche du panorama, voici l’est de Giverny. Le jardin d’eau de Monet se cache derrière les branches de l’arbre sur la gauche de la photo. La maison qui présente un alignement de fenêtres est l’hôtel de la Musardière. Les buissons envahissent les terres au-dessus du village, si soigneusement cultivées à l’époque de la colonie impressionniste.

En montant sur le belvédère, la Seine devient plus visible.

Chouette

Quelle merveilleuse émotion de se retrouver face à face avec une chouette ! Hier soir j’étais en train de lire quand j’ai entendu du bruit à la fenêtre : des coups d’ailes et des coups de becs. Je me suis approchée et j’ai vu le ventre blanc de l’oiseau et ses yeux sombres sertis dans une face blanche cernée de plumettes, en forme de coeur. L’idée de faire une photo m’a traversé l’esprit, mais elle aurait été sans intérêt, pleine de reflets. J’ai craint que l’oiseau se blesse en tapant du bec sur le carreau, j’ai tiré le rideau et la chouette s’est envolée.

C’est la première fois que cela m’arrive de ma vie. Je me souviens des sorties nature nocturnes, il y a vingt ans, où nous entendions ululer les rapaces, mais sans les voir. Pour les observer, on pouvait aller au bois des Aigles, dans le sud de l’Eure. Depuis, les volières ont fait place à un parc de loisirs. Tout passe, même la manie de dire chouette à tout bout de champ. Cela m’a fait chaud au coeur de voir qu’il en reste encore.

Septembre au jardin de fleurs

En septembre, c’est la grande allée du jardin de Monet qui est le clou du spectacle. Elle est envahie de capucines rampantes, tandis que les massifs de dahlias forment des murs de chaque côté.

Les petites allées, accessibles aux seuls jardiniers, se faufilent dans une exubérance de cosmos, cléomes, anémones du Japon, hélianthes et autres dahlias.

Dans le massif rose, les jardiniers ont joué des associations de formes : les persicaires légères se mêlent aux boules d’un rose intense des dahlias.

Sur le mur côté rue Claude Monet, les jeunes poiriers en espalier plantés à l’automne 2022 sont couverts de fruits.

Jardin en fleurs à Sainte-Adresse

29 octobre 2024 / Un commentaire sur Jardin en fleurs à Sainte-Adresse

Claude Monet, Jardin en fleurs à Sainte-Adresse, vers 1866, musée Fabre, Montpellier

Le musée Fabre de Montpellier présente un troisième tableau de Claude Monet, en plus de son Portrait de Bazille et de sa nature morte Trophée de chasse. Il s’agit cette fois d’un paysage, le jardin de la tante de Monet, Jeanne Lecadre. Celle-ci possédait une maison de campagne à Sainte-Adresse.

La ville de Sainte-Adresse est voisine de celle du Havre où habitait la famille. Il était courant à l’époque que les maisons de campagne se trouvent très près du domicile urbain de leur propriétaire. Les faubourgs d’alors n’étaient pas aussi étendus que nos banlieues d’aujourd’hui, les transports moins rapides, et si l’on voulait profiter de sa maison dans la verdure il était préférable qu’elle ne soit pas trop loin.

Monet a 25 ans quand il représente ce coin de jardin éclatant sous la lumière d’été. Les rosiers tiges sont en fleurs, tout comme les géraniums plantés à leurs pieds. Les couleurs des roses et des pélargoniums se répondent et font vibrer tous les verts autour. Le jeune peintre a porté toute son attention sur le contraste entre l’ombre et la lumière. Sous le grand tilleul, les ton se font sombres. Le spectateur peut ressentir la fraîcheur qui règne sous l’arbre, par comparaison avec le massif de fleurs, très ensoleillé. Monet s’adonne à la joie de peindre, et rien ne laisse deviner, dans ce tableau rayonnant, les soucis familiaux auxquels il est confronté.

A l’arrière, la maison se devine, avec ses lignes régulières. Les volets sont peints en vert. Est-ce là que Claude a trouvé l’inspiration pour la couleur de ses volets de Giverny, gris à l’origine, qu’il a voulu repeindre en vert ? Il est probable en tout cas que c’est dans le jardin des Lecadre à Sainte-Adresse qu’il a puisé le modèle de ses massifs de rosiers et de géraniums qui ornent l’espace devant sa maison de Giverny.