Volets peints

D’un côté, c’est un lis épanoui qui pousse dans un pot, une libellule posée sur l’une de ses feuilles.

D’un côté, c’est un lis épanoui qui pousse dans un pot, une libellule posée sur l’une de ses feuilles.

De l’autre, un gros bulbe fraîchement planté dans un autre pot, prêt à pousser, et un papillon qui volette.

Au-dessus, un seau de bois est suspendu.

A quoi sert-il ?

A offrir force arrosage à l’oignon pour le faire grandir ?

Ou menace-t-il de l’écrabouiller un jour, tel une épée de Damoclès ?

Chacun peut s’inventer sa propre histoire en passant, et se laisser emporter par cette brindille de poésie.

C’est frais comme l’ombre délicate offerte par les deux arbres, dont des branches pendent à la manière des saules pleureurs.

Cette jolie fenêtre toute seule sur son mur se trouve à Chartres, et elle offre plus d’une énigme.

Qu’y a-t-il de l’autre côté des volets ?

Et pourquoi un morceau en est-il absent, privant d’emploi la tête de bergère ?

L’entrée de Giverny en hiver

L’entrée de Giverny en hiver, Claude Monet, 1885, huile sur toile, 65.5 x 85.5cm. Collection particulière.

L’entrée de Giverny en hiver, Claude Monet, 1885, huile sur toile, 65.5 x 85.5cm. Collection particulière.

Les ventes de paysages de neige sont réputées difficiles… surtout à la belle saison. Sotheby’s a opportunément programmé en pleine vague de froid la vente de ce beau Monet enneigé, ce qui a sans doute contribué à enflammer les enchères.

Le marteau est tombé à 9,8 millions d’euros, nettement au-dessus de la fourchette haute de l’estimation.

L’heureux acheteur emporte une petite merveille. (Vous pouvez voir un très grand agrandissement de cette toile en cliquant trois fois sur l’image.) Une petite merveille qui était jusqu’ici jalousement conservée loin des yeux du public par la famille Canonne, héritière du pharmacien parisien du même nom, grand collectionneur des impressionnistes et post-impressionnistes à partir des années 20. L‘Entrée de Giverny en hiver n’a été exposée que deux fois, à Paris, en 1930 et en 1969.

Rien ne dit que les chances de le voir sont plus grandes dorénavant. L’acheteur a conservé l’anonymat, le tableau passe d’une collection particulière à une autre.

Monet habite depuis dix-huit mois à Giverny quand il peint une courte série de quatre vues de ce paysage, l’entrée de Giverny en venant de l’Est, de Sainte-Geneviève-les-Gasny. L’endroit n’a presque pas changé. On voit toujours la courbe de la route, et la rangée de maisons à droite, précédées d’un talus où prospèrent les buddleias sauvages.

Sur cette toile, Monet a saisi les tonalités mauves et roses du coucher de soleil sur la neige. Les traces dans la neige, sur la route, figurées à grands coups de brosse, donnent beaucoup de dynamisme à la composition.

L’iris éclatant de Sophie Peslier

Quelle merveille que cet « iris éclatant » !

L’oeil se régale à se promener dans cette luxuriance, cette débauche de couleurs.

Sophie Peslier est l’auteur de ce pastel inspiré par une photo des iris de Monet publiée sur ce blog.

Elle a magnifiquement rendu le velouté, le brillant, l’épaisseur de chaque pétale pour dégager toute la personnalité de la fleur.

C’était une joie de découvrir son travail, c’en est une encore de le partager avec vous.

Dites-le avec des timbres

Il y avait le timbre en forme de coeur, décliné par les plus grands noms du graphisme ou de la mode, idéal pour affranchir les courriers tendres, un peu ironique pour régler les contraventions. Les Valentins et les Valentines d’aujourd’hui peuvent faire mieux encore : créer leurs propres timbres, en ligne, grâce au service de personnalisation proposé par la Poste.

Il y avait le timbre en forme de coeur, décliné par les plus grands noms du graphisme ou de la mode, idéal pour affranchir les courriers tendres, un peu ironique pour régler les contraventions. Les Valentins et les Valentines d’aujourd’hui peuvent faire mieux encore : créer leurs propres timbres, en ligne, grâce au service de personnalisation proposé par la Poste.

J’ai été touchée de recevoir un faire-part de mariage orné du timbre ci-contre. Les amoureux ont choisi le pont japonais de Monet comme emblème à leur engagement, c’est une belle image, puisque le mariage unit deux familles, deux êtres qui se rencontrent à mi-chemin, au milieu du pont.

Je connais bien ce jeune couple-là, je me souviens de ce jour de printemps radieux à Giverny, où ils avaient mis spontanément un t-shirt de la même couleur. Rouge passion, au milieu de tout ce vert espoir.

A tous les couples, à toutes les amours naissantes, je souhaite une longue vie d’harmonie.

Et de planer un petit peu, au-dessus de la terre, au-dessus de l’eau.

Le legs Monet dans les archives de l’INA

Pour occuper les longues soirées d’hiver, le site internet de l’Institut national de l’audiovisuel (Ina) recèle des milliers d’heures d’enregistrements d’archives de la radio et de la télé françaises aptes à captiver chaque internaute.

Pour occuper les longues soirées d’hiver, le site internet de l’Institut national de l’audiovisuel (Ina) recèle des milliers d’heures d’enregistrements d’archives de la radio et de la télé françaises aptes à captiver chaque internaute.

Supposons que vous vous intéressiez à Giverny et à Monet. Il suffit d’aller sur ina.fr et de taper, disons, Monet dans la zone Recherche. De grands moments de télévision vous attendent.

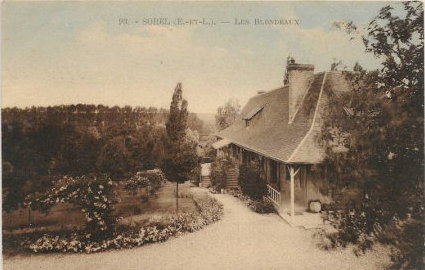

Laissons de côté le premier document en date, l’inauguration de l’exposition du centenaire de Monet et Rodin en 1941, dans le Paris de l’Occupation, et le second, en 1965, qui évoque une vente aux enchères. Le premier reportage à m’avoir scotchée s’intitule « levée des scellés de la collection Claude Monet » à Sorel-Moussel, au domicile de Michel Monet.

Daté de février 1966, il fait suite au legs par Michel Monet de la collection de son père à l’Académie des Beaux-arts. Dans sa grande maison des bords de l’Eure, « les Blondeaux », le fils de Monet conservait ses tableaux préférés. Il avait notamment fait encadrer ensemble les portraits de ses parents Camille et Claude faits par Renoir. De purs chefs-d’oeuvre sont là, et c’est un moment d’une rare émotion de les découvrir en même temps que leurs bénéficiaires. Le singe de Michel Monet suit toute l’affaire des yeux, juché sur une épaule, tandis qu’apparaissent deci-delà quelques objets rapportés d’Afrique par son maître.

Quelques jours plus tard, en mars 66, dans son reportage « Peintures Monet », la télé s’invite à Giverny.

La maison de Monet était alors une propriété tout à fait privée, sans occupant depuis la mort de Blanche Hoschedé en 1947. Après un bref tour dans le jardin, les images nous font entrer dans la salle-à-manger, en compagnie de maître Bourdon, administrateur des biens de Claude Monet. On reconnaît un buffet, encore plein de la vaisselle familiale, les chaises, et les estampes au mur. Partout sont entassées les toiles de Monet qui étaient restées à Giverny, toiles tardives du temps de la cataracte, longtemps dépréciées : 46 tableaux, précise l’administrateur.

Le reportage se poursuit dans le deuxième et le troisième atelier, et c’est une surprise de les découvrir avant leur restauration. Je n’ai pas vu les arbres qui poussaient supposément dedans, en revanche les transformations apportées ultérieurement au deuxième atelier sautent aux yeux.

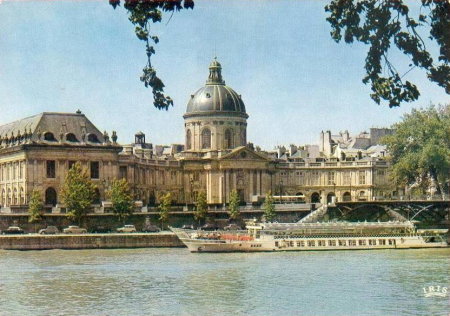

Le reportage est suivi d’une interview d’Emmanuel Bondeville, qui était alors le secrétaire perpétuel de l’Académie des Beaux-arts. En plan fixe devant une fenêtre de l’institut de France qui donne sur le quai de la Seine, il s’exprime sur les conditions de ce legs. Au fil de ses propos, on peut voir les bouquinistes tenir leurs éventaires, et les flots de voitures couler ou s’arrêter au feu rouge. DS, Dauphine, Simca 1000, 2CV, Ami 6, 4L, Vespa, et même le bus vert de la RATP, c’est 1966 qui défile en arrière-plan, et la juxtaposition du discours en termes choisis de l’académicien et de ces voitures miniatures transporte réellement dans une autre époque.

En 1971, tous les tableaux transférés au musée Marmottan sont présentés au public (Reportage « Monet du musée Marmottan« ). A l’occasion de cette exposition, le conservateur du musée Pierre Schneider parle avec beaucoup de sensibilité de la peinture de Monet, de son amour de l’eau, du passage du stable à l’instable, et de sa façon de « hausser le paysage jusqu’à l’épopée ».

Enfin, un amusant reportage de 1972, « Exposition Claude Monet« , commente la popularité toute neuve du musée Marmottan qui, avant le legs Monet, ne recevait paraît-il que 300 visiteurs par an. A se demander s’il était ouvert quelquefois.

Depuis la terrasse

Voici la vue que Monet pouvait contempler depuis les fenêtres de sa salle-à-manger, les jours où il avait neigé à Giverny.

Voici la vue que Monet pouvait contempler depuis les fenêtres de sa salle-à-manger, les jours où il avait neigé à Giverny.

Les ifs se dressent majestueux en haut de l’allée, les arceaux et les pommiers du Japon scintillent de givre, tandis qu’on devine à droite l’atterrissage d’une escouade de soucoupes volantes.

Ce sont les rosiers en arbres, dont les rameaux fragiles sont empaquetés dans du voile d’hivernage.

Au premier plan, les massifs où, dans deux mois, les tulipes roses géantes se dresseront au-dessus d’un tapis de myosotis.

Les bulbes sont déjà là, blottis sous la neige, dans l’attente de jours meilleurs.

La saison du blanc

La maison de Claude Monet vue depuis la volière de son deuxième atelier. D’habitude tout est vert dans ce coin du jardin ombragé par des tilleuls dont certains datent encore de l’époque du peintre. Verts les feuillages, vert le fin gazon qui recouvre l’allée…

La maison de Claude Monet vue depuis la volière de son deuxième atelier. D’habitude tout est vert dans ce coin du jardin ombragé par des tilleuls dont certains datent encore de l’époque du peintre. Verts les feuillages, vert le fin gazon qui recouvre l’allée…

A l’arrière-plan, on distingue la silhouette du troisième atelier, et celle d’un séquoia dans un parc voisin, planté quand Giverny était un village de villégiature.

Givre et neige à Giverny

Dans Giverny il y a hiver. Et toutes les lettres du mot neige, et du mot givre.

Dans Giverny il y a hiver. Et toutes les lettres du mot neige, et du mot givre.

Pourtant il est rare que l’hiver vienne jeter sur le jardin de Monet sa robe de mariée, et que celle-ci étincelle de perles et de diamants dans les rayons du matin. Pour qu’un velours épais et chatoyant recouvre Giverny, il faut des conditions particulières, beaucoup de neige d’abord, du soleil glacé ensuite, au lieu de l’habituel redoux.

Cet exceptionnel tour de magie a eu lieu ce matin. Après les flocons de dimanche est venu le grand froid : -13° au petit jour. La Seine et l’Epte fumaient une haleine tiède dans l’air glacial, et toute cette humidité devenait cristal aux alentours. Chaque brindille s’est épaissie d’une armure piquante et fragile qui miroitait dans la lumière.

Je n’avais jamais vu le jardin pris par le givre. La beauté de sa métamorphose m’a captivée trois heures durant, le souffle coupé non de froid mais d’émerveillement.

Dans Giverny, il y a « J’y vais ».

La baie du Mont-Saint-Michel

Parcourir à pied la baie du Mont Saint-Michel, c’est une belle balade à faire même en hiver, quand le temps est clément. Si l’on n’est pas du coin, il est indispensable de prendre un guide pour déjouer les pièges mortels que cette zone entre mer et terre tend aux imprudents.

Parcourir à pied la baie du Mont Saint-Michel, c’est une belle balade à faire même en hiver, quand le temps est clément. Si l’on n’est pas du coin, il est indispensable de prendre un guide pour déjouer les pièges mortels que cette zone entre mer et terre tend aux imprudents.

Les guides de la Baie ne font pas que vous accompagner, ils proposent une analyse du milieu qui permet de comprendre les spécificités de l’écosystème local.

A la base de tout, il y a la tangue, un sédiment composé de sable et de vase. La mer apporte des sables et des débris de coquillages, les rivières (pardon, les fleuves) qui se jettent dans la baie charrient des argiles, tout cela se mélange à chaque marée, pour se déposer ou repartir au large, au gré des flots.

La tangue est un terrain fertile, dans la région du Mont elle sert d’amendement aux sols acides. Au sud du Mont, depuis longtemps des polders ont été gagnés sur la mer.

Plus on s’avance vers le nord, vers le Mont, plus les terrains sont susceptibles d’être visités par les vagues. Leur pente imperceptible laisse monter l’eau plus ou moins loin, selon le coefficient de marée. La fréquence avec laquelle l’eau salée recouvre le sol varie, de même pas une fois par an à deux fois par jour. La végétation varie en conséquence.

Juste au-dessus de l’estran, dans des zones que la mer recouvre régulièrement mais pas tous les jours, on trouve les fameux prés salés. Ces herbus sont colonisés par des plantes halophytes, c’est-à-dire qui supportent le sel. Certaines sont délicieuses, croquantes et savoureuses, comme la salicorne ou l’obione, alias faux pourpier. D’autres sont appréciées des moutons, comme la puccinellie, une graminée de bord de mer qui a l’apparence de l’herbe la plus banale. Au total 70 espèces se partagent ce domaine instable et menacé.

Car la cartographie de ces terrains change d’une année sur l’autre, selon les fantaisies des cours d’eau, qui serpentent dans la baie et balaient la tangue sur leur passage. Pour l’instant, les herbus gagnent du terrain. Mais cela devrait changer bientôt, grâce au vaste programme de restitution du caractère maritime du Mont.

Au Mémorial de Caen

A la cafétéria du Mémorial de Caen, la jeune femme qui vous sert un café aussi noir que sa peau s’appelle Pacifique. Un prénom prédestiné pour travailler dans ce musée « Cité de la Paix ». Quand on le lui dit, son rire éclate, éclaboussant de gaieté les idées sombres.

A la cafétéria du Mémorial de Caen, la jeune femme qui vous sert un café aussi noir que sa peau s’appelle Pacifique. Un prénom prédestiné pour travailler dans ce musée « Cité de la Paix ». Quand on le lui dit, son rire éclate, éclaboussant de gaieté les idées sombres.

Ce n’est pas gai de visiter le Mémorial de Caen, « le » musée français de la Seconde Guerre mondiale. Oppressant même de parcourir ce grand livre d’histoire où l’architecture est au service du propos pour faire comprendre et ressentir les évènements, les causes du conflit, son évolution, ses suites.

Mais le Mémorial se veut aussi un espace où plaider pour les droits de chaque être humain. C’est dans cet esprit que chaque année depuis quinze ans, a lieu le concours de plaidoiries pour les Droits de l’Homme.

Ce concours s’adresse en priorité aux lycéens, mais aussi aux élèves avocats et aux avocats. Jeunes ou ténors du barreau choisissent eux-mêmes une cause qu’ils souhaitent défendre.

Plus de 800 lycéens y ont participé cette année. Après avoir franchi la sélection régionale, les meilleurs se départageaient ce week-end au Mémorial de Caen.

C’est réconfortant de voir tous ces jeunes s’indigner. Prendre fait et cause pour la corne de l’Afrique, contre la répression en Syrie, pour la liberté d’expression en Russie, ou plus près de nous pour le droit à une fin de vie digne et heureuse.

Je suis repartie du Mémorial avec dans le coeur l’espoir offert par leurs messages de refus de l’inacceptable, leur jeune éloquence contre l’indifférence.

Et le rire de Pacifique.

Le cimetière monumental de Rouen

On est souvent un peu déçu par les tombes des gens célèbres. On s’attendait à quelque chose de grandiose, à l’image de leur talent ou de leur aura, on se retrouve devant une dalle banale qui pourrait être celle de n’importe qui.

On est souvent un peu déçu par les tombes des gens célèbres. On s’attendait à quelque chose de grandiose, à l’image de leur talent ou de leur aura, on se retrouve devant une dalle banale qui pourrait être celle de n’importe qui.

A Rouen, le grand cimetière qui domine la ville se nomme, en toute simplicité, le cimetière monumental. Au 19e siècle, cela devait ressembler à une ville pour les fantômes, un alignement de chapelles familiales ornées de vitraux et de fer forgé. Aujourd’hui, beaucoup de ces monuments funéraires souffrent du manque d’entretien, jusqu’à offrir parfois l’image d’un chaos de dalles, bousculées, basculées en tous sens, comme si l’aube était venue figer l’ouverture des tombeaux pour quelque sabbat nocturne.

Je ne sais pas ce qui se passe la nuit, mais en pleine après-midi, l’atmosphère est paisible et la balade agréable, le long des allées rectilignes animées par les silhouettes des ifs et des pins.

Je ne sais pas ce qui se passe la nuit, mais en pleine après-midi, l’atmosphère est paisible et la balade agréable, le long des allées rectilignes animées par les silhouettes des ifs et des pins.

La vue, surtout, est splendide. On a offert aux morts un belvédère d’où ils peuvent contempler à loisir les vieux quartiers hérissés de clochers, tapis autour de la cathédrale, et le sillon argenté du fleuve enjambé par les ponts.

C’est déjà une bonne raison pour venir flâner dans ce Père-Lachaise normand, à goûter la mélancolie du temps qui passe. Une autre est d’aller se recueillir sur la tombe du plus célèbre hôte de ces lieux : Gustave Flaubert.

De là-haut, s’il se penche un peu, le grand romancier peut presque apercevoir le musée Flaubert, pardon, l’ancien Hôtel-Dieu où il est né et a passé les vingt-cinq premières années de sa vie, en tant que fils du chirurgien-chef. De sa maison natale à sa dernière demeure, c’est un tout petit parcours pour quelqu’un qui a tant transporté ses lecteurs.

Le flaubertien du dimanche franchit donc la porte du cimetière monumental de Rouen et se met en quête de la signalétique vers la tombe illustre. Et là, surprise, Flaubert a de la compagnie. Sépultures Louis Bouilhet et famille Flaubert, suggère la pancarte.

Le flaubertien du dimanche franchit donc la porte du cimetière monumental de Rouen et se met en quête de la signalétique vers la tombe illustre. Et là, surprise, Flaubert a de la compagnie. Sépultures Louis Bouilhet et famille Flaubert, suggère la pancarte.

Le flaubertien du dimanche s’étonne. Qui est donc ce Louis Bouilhet qui a le culot de voler la vedette au génie du roman réaliste ? Comment s’y est-il pris pour figurer sur le même panneau ?

En fait, ce n’est pas si étrange que cela, et simplement l’effet de l’ordre alphabétique. Car si Louis Bouilhet a sombré dans l’oubli, sauf pour les flaubertiens à plein temps, il a pourtant compté beaucoup pour son grand ami Gustave. Tous deux se sont connus au collège, pour devenir intimes à 24 ans.

En fait, ce n’est pas si étrange que cela, et simplement l’effet de l’ordre alphabétique. Car si Louis Bouilhet a sombré dans l’oubli, sauf pour les flaubertiens à plein temps, il a pourtant compté beaucoup pour son grand ami Gustave. Tous deux se sont connus au collège, pour devenir intimes à 24 ans.

Bouilhet a d’abord fait des études de médecine, avant de se tourner vers la littérature. Il écrit, des vers, des pièces, bien accueillis et pour lesquels Flaubert a beaucoup d’estime. A sa mort, son succès n’est pas assez éclatant cependant aux yeux du conseil municipal de Rouen pour justifier l’édification d’un monument à sa mémoire. Flaubert, qui est le mandataire de la souscription, s’énerve de ce refus. Sa lettre à la municipalité est un bijou de raillerie et de férocité.

Flaubert devait bien cet engagement à son « accoucheur ». Cent cinquante ans plus tard, on ne lit plus Bouilhet, mais son influence sur l’oeuvre de son ami se sent encore, lui que Flaubert nommait « ma conscience littéraire, mon jugement, ma boussole ».

La Prairie

Si vous aimez les jardins de graminées, il en est un à ne pas rater à Giverny. Il s’appelle très justement la Prairie : c’était le nom de la parcelle, et pour une composition d’herbes, on ne pouvait mieux trouver.

Si vous aimez les jardins de graminées, il en est un à ne pas rater à Giverny. Il s’appelle très justement la Prairie : c’était le nom de la parcelle, et pour une composition d’herbes, on ne pouvait mieux trouver.

C’est en fin de saison que la Prairie est au faite de sa beauté, quand ses panaches plumeux s’entremêlent, que les feuilles se dorent, quand chaque variété forme d’énormes coussins doux, animés par la brise.

Au loin, de grands arbres marquent le cours de l’Epte, dont un bras traverse la Prairie. Au printemps, le ruisseau glougloute entre les iris jaunes. Puis il accueille la danse des patineurs de bassin, tandis que de longues algues y ondulent.

La masse mauve du coteau creusé par la Seine borne l’horizon.

Aucune haie, aucun grillage n’enserre la Prairie, qui se fond avec naturel dans les cultures. En été, parfois, un champ plein de coquelicots, jadis peint par Monet, la prolonge.

On peut pique-niquer sur les parties herbues, ou à l’ombre dans le bosquet près de la rivière.

Ce jardin presque sans fleur a été créé par une femme, Florence Robert, à la demande de la mairie de Giverny. Architecte-paysagiste, Florence Robert est une collaboratrice du cabinet d’architecture Reichen et Robert, les créateurs du musée des Impressionnismes.

J’ai fait cette photo le 1er novembre, à 18h, en allant chercher une dernière fois ma voiture. Eh oui ! La Prairie, c’est le nom du grand parking de Giverny. Trois cents places où laisser vos chevaux vapeur brouter tranquilles, les roues dans l’herbe.

Emile Verhaeren

Cette paire de moustaches à la gauloise n’appartient pas à quelque chef de tribu du temps des Véliocasses ou des Eburovices, mais à un esprit très raffiné de la fin du 19e siècle : le poète belge Émile Verhaeren.

Cette paire de moustaches à la gauloise n’appartient pas à quelque chef de tribu du temps des Véliocasses ou des Eburovices, mais à un esprit très raffiné de la fin du 19e siècle : le poète belge Émile Verhaeren.

Son buste se dresse dans les jardins de l’abbatiale Saint-Ouen de Rouen. C’est en effet à Rouen que le poète a trouvé la mort en 1916.

Émile Verhaeren a l’honneur d’avoir écrit, à côté de magnifiques vers pour lecteurs adultes, quelques poèmes qui s’apprennent encore dans les écoles primaires. Peut-être celui-ci, tout à fait de saison, vous rappellera-t-il des souvenirs :

Monsieur le vent

Ouvrez les gens, ouvrez la porte,

Je frappe au seuil et à l’auvent,

Ouvrez les gens, je suis le vent

Qui s’habille de feuilles mortes.

Entrez monsieur, entrez le vent,

Voici pour vous la cheminée

Et sa hotte badigeonnée.

Entrez chez vous, monsieur le vent.

Émile Verhaeren a eu aussi une intense activité de critique d’art, défendant les peintres modernes, et parmi eux Claude Monet. Bien que, né en 1855, le poète soit de quinze ans le cadet du peintre, en 1885 rien n’est encore acquis pour les impressionnistes. Dans Le Journal de Bruxelles, à l’occasion d’une exposition d’oeuvres impressionnistes, Émile Verhaeren ne mâche pas ses mots :

L’homme qui le premier s’est improvisé paysagiste impressionniste, c’est Claude Monet. Plus que personne il est le superbe révolutionnaire et pour l’instant le principal bafoué. C’est de règle. Voyant de manière plus parfaite, plus profonde, plus délicate, il est nécessaire qu’il subisse tous les lazzis des daltoniens de la peinture et de la critique, des immobilisés de tout âge et des retardataires de toute arrière-garde.

Je ne sais pas si Verhaeren a rencontré le maître de Giverny. En revanche, il était un ami de Maximilien Luce, qu’il fait venir en Belgique où Luce va se faire le chantre du Pays Noir.

Verhaeren aura été l’une des gloires de son temps, un homme de lettres ami des têtes couronnées, traduit en vingt langues. Quand la Première Guerre mondiale éclate, le poète met sa célébrité au service de la paix. Il est sollicité pour des conférences. C’est au lendemain de l’une d’elles, en 1916, à Rouen, que l’accident arrive. A la gare, la foule autour de lui est dense. A-t-il été bousculé ? Tente-t-il de monter dans le train alors que celui-ci roule encore ? A l’instant où la locomotive entre en gare, Verhaeren chute et est écrasé par le convoi.

Si cette mort stupide a quelque chose de révoltant, cette fin est étonnamment chargée de symbole. Le critique qui a défendu Monet s’éteint dans la ville que le peintre a célébrée, dans une gare, symbole de la modernité.

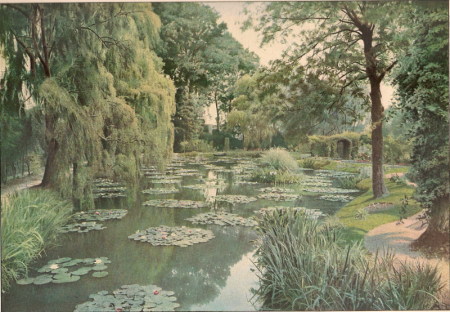

Le bassin aux nymphéas

A titre de comparaison avec la photo de l’Illustration, voici le bassin aux nymphéas de Monet vu depuis le pont japonais, le 25 mai 2011.

A titre de comparaison avec la photo de l’Illustration, voici le bassin aux nymphéas de Monet vu depuis le pont japonais, le 25 mai 2011.

En six ans de blog, je n’ai presque jamais publié de photo prise sous cet angle.

Banalité d’un cliché que tout le monde prend ?

Problème de contraste quasi insoluble ?

Inconfort de stationner sur le pont et de gêner les autres photographes ?

Je n’arrive pas à savoir vraiment la raison.

On constate que malgré les apports colorés des massifs, c’est toujours le vert des feuillages qui domine de ce côté du jardin.

L’impression d’exubérance est, au jardin d’eau, une interprétation contemporaine, moins présente dans le jardin originel.

Le jardin d’eau dans l’Illustration

Ce cliché de 1923 ou 1924 montre le jardin d’eau de Monet à l’époque ou le peintre finalise les Grandes Décorations de l’Orangerie.

Ce cliché de 1923 ou 1924 montre le jardin d’eau de Monet à l’époque ou le peintre finalise les Grandes Décorations de l’Orangerie.

Le photographe, que le journal ne nomme pas, s’est placé sur le pont japonais pour saisir une vue d’ensemble du jardin d’eau, tout en évitant de se laisser distraire par la glycine, ni par le parapet.

La couleur verte règne en maître, d’autant plus que des pelouses s’étendent tout autour du bassin, là où se déploient aujourd’hui des massifs de fleurs aux couleurs vives ou tendres.

Les berges paraissent un peu nues, elles sont beaucoup plus plantées de nos jours, avec une succession d’arbustes.

En revanche, le frêne qui poussait au bord de l’eau n’existe plus, et le tronc de droite qui paraît couvert de lierre a lui aussi disparu.

Sur l’eau, la similitude est totale. Aujourd’hui comme hier on retrouve les mêmes taches de nénuphars et on voit très bien ici leur alignement suivant des lignes obliques.

Photo extraite de L’Illustration du 15 janvier 1927

Monet dans l’Illustration

Il y a tout juste 85 ans, le 15 janvier 1927, l’hebdomadaire l’Illustration consacrait un reportage posthume à Claude Monet, décédé un mois plus tôt à Giverny. Fidèle à sa réputation, le magazine publiait quatre grandes photos prises dans les jardins du peintre, dont deux magnifiques vues en couleurs.

Il y a tout juste 85 ans, le 15 janvier 1927, l’hebdomadaire l’Illustration consacrait un reportage posthume à Claude Monet, décédé un mois plus tôt à Giverny. Fidèle à sa réputation, le magazine publiait quatre grandes photos prises dans les jardins du peintre, dont deux magnifiques vues en couleurs.

Vous jugerez si le vert des volets correspond au vert actuel, sempiternel débat, mais aussi de la fidélité avec laquelle ce coin de jardin se trouve restitué aujourd’hui. Je crois que la seule différence notable est l’absence des haricots d’Espagne qui s’élançaient à l’assaut des tuteurs. Selon le chef-jardinier, c’est parce que ces fleurs ont une durée de floraison éphémère, et qu’il est plus intéressant de cultiver des grimpantes durables et spectaculaires. Ce sont entre autres des rosiers grimpants qui sont chargés de garnir les trépieds aujourd’hui.

Pour le reste, rien n’a changé. On a toujours ces deux couleurs de pélargoniums dans le premier massif bordé d’oeillets au feuillage argenté, et une seule teinte dans celui des rosiers en arbres, du rose pour s’harmoniser avec le rose des roses.

Sur la façade, la végétation proliférait à la fin de la vie de Monet, au point d’en paraître excessive. On se demande comment le Maître faisait pour fermer les volets de sa chambre. En avait-il, au fait, ou dormait-il sans pour mieux être réveillé par le point du jour ?

Et puis, figure dans le paysage, solidement posé exactement au milieu de la photo, voici Monet, tiré à quatre épingles. Chapeau de paille sur la tête, magnifique barbe blanche, veste claire avec ses éternels pans arrondis, fermée par le seul bouton du haut. Une main dans la poche, l’autre, la droite, une cigarette entre les doigts. Monet pose pour l’éternité, selon le mot de Philippe Piguet.

Le pont de Mantes

Quand on franchit la Seine de Mantes-la-Jolie à Limay, l’élégant pont de pierres qui subsiste presque intact sur un bras du fleuve attire le regard. Avec sa pittoresque petite maison à l’extrémité, il a un air familier : c’est le modèle d’un célèbre tableau de Corot conservé au Louvre, popularisé par la philatélie.

Quand on franchit la Seine de Mantes-la-Jolie à Limay, l’élégant pont de pierres qui subsiste presque intact sur un bras du fleuve attire le regard. Avec sa pittoresque petite maison à l’extrémité, il a un air familier : c’est le modèle d’un célèbre tableau de Corot conservé au Louvre, popularisé par la philatélie.

Le tableau se nomme Le pont de Mantes, mais pont de Limay serait plus juste. C’était l’autre partie du pont, entre l’île et Mantes-la-Jolie, qui s’appelait le pont de Mantes. Passons. Corot, dont on a déjà du mal à savoir s’il se prénommait Camille ou Jean-Baptiste, n’est pas entré dans ces subtilités.

Mantes-la-Jolie se trouve en Île de France à une cinquantaine de kilomètres de Paris, assez près pour que soit organisée depuis 1935 une marche nocturne Paris-Mantes qui réunit plus de trois mille sportifs le dernier dimanche de janvier.

Et Mantes se trouve bien loin de Nantes, en Bretagne, sur la Loire, à qui le tableau de Corot est parfois attribué, par contagion sans doute avec la fameuse chanson « Sur le pont de Nantes, un bal y est donné ». Mais Mantes n’est pas davantage Avignon, pas de bal donné sur le pont, pas de chanson et pas de tragédie, non.

C’est paisible, Corot, c’est pour ça qu’on l’aime. Pour cette lumière argentée qui enchante le paysage, pour ses arbres brumeux, fumeux, pour ses architectures solides et douces. Et pour ses petits personnages à bonnets rouges qui viennent donner de la vie au paysage, à la manière classique.

La photo n’est pas prise sous le même angle que le tableau. Le peintre devait se trouver en diagonale par rapport au pont, sur l’île aux Dames. On reconnaît tout de suite la curieuse maison du passeur. Le bâtiment du milieu, sans doute un moulin, a disparu. Le pont lui-même a été endommagé par le Génie français en 1940 et n’a pas été reconstruit.

Les arches paraissaient plus hautes quand Corot les a peintes. C’est que le niveau de la Seine, depuis qu’elle est aménagée, canalisée presque, a monté. On peut se figurer sous la surface les belles arches de pierre, ce qui donne une idée de la profondeur actuelle du fleuve, autour de cinq ou six mètres me semble-t-il. Difficile aujourd’hui d’imaginer que nos lointains ancêtres pouvaient, en été, trouver des endroits pour passer à gué.

Mais revenons au tableau. Corot a séjourné fréquemment à Mantes, et il aimait tellement ce paysage qu’il l’a peint plusieurs fois. Mais pourquoi s’installer sur l’île plutôt que sur la berge de Limay, où la vue sur le pont est plus dégagée ?

Mon hypothèse est que c’est à cause des arbres, justement. Le vrai sujet du tableau, si je peux hasarder cette interprétation, ce n’est pas le pont, ce sont les deux arbres au premier plan, en plein milieu de la composition. Regardez comme celui de droite, plus fin, moins massif que celui de gauche, ondule langoureusement.

On dirait un couple qui se rapproche de plus en plus, et on ne peut s’empêcher de penser qu’il y a une histoire d’amour là-dessous, peut-être entre Corot et la tante d’un de ses amis d’enfance, une certaine Madame Osmond qui habitait Mantes et portait un prénom à faire rêver : Parfaite.

Les îles fantômes

En juillet, après la fenaison, les prés qui s’étendent dans la vallée de la Seine entre Vernon et Giverny laissent apparaître un réseau de lignes d’un beau vert, autour de zones plus sèches. Sur place, on voit qu’elles correspondent à des fossés où le sol reste humide même au coeur de l’été. Ce sont des bras asséchés du fleuve, qui entouraient jusqu’au 19e siècle tout un puzzle d’îles.

En juillet, après la fenaison, les prés qui s’étendent dans la vallée de la Seine entre Vernon et Giverny laissent apparaître un réseau de lignes d’un beau vert, autour de zones plus sèches. Sur place, on voit qu’elles correspondent à des fossés où le sol reste humide même au coeur de l’été. Ce sont des bras asséchés du fleuve, qui entouraient jusqu’au 19e siècle tout un puzzle d’îles.

Les cartes anciennes révèlent que ces petites parcelles de terrains ceints par la rivière portaient toutes des noms, tout comme les îles qui subsistent encore à Vernon dans le lit du fleuve : l’île Corday, l’île du Talus, l’île Saint-Jean…

Parmi celles qui ont disparu figurait l’île aux Hortils. Hortil vient du latin hortus, le jardin, un lieu clos où l’on fait pousser fruits et légumes. On maraîchait beaucoup sur les îles, où le sol est riche, meuble, et où on a sous la main toute l’eau nécessaire à l’arrosage. A Amiens, les célèbres Hortillonnages sont toujours cultivés.

De nos jours, les anciennes îles ont été reconverties en prés à vaches, en terres à maïs. Là où elles sont hélas devenues des friches, les mauvaises herbes prospèrent sur ces sols fertilisés et riches en nitrates. Surtout les orties, qui peuvent y atteindre des tailles impressionnantes.

Je n’ai pas de certitude quant à l’étymologie, mais il ne serait pas étonnant que la fameuse île aux Orties de Monet, où il possédait un hangar à bateaux, ait été à l’origine une île aux Hortils. Ceci expliquerait cela.

Les rois, les mages

C’est entendu, les rois mages n’étaient pas rois. S’ils portaient sans doute un turban, il est vraisemblable qu’ils n’avaient pas de couronne par-dessus.

C’est entendu, les rois mages n’étaient pas rois. S’ils portaient sans doute un turban, il est vraisemblable qu’ils n’avaient pas de couronne par-dessus.

J’ai quand même bien cru reconnaître deux d’entre eux à Louviers, en pleine rue.  Ils ont laissé de côté les calculs astronomiques et servent… avez-vous deviné à quoi ?

Ils ont laissé de côté les calculs astronomiques et servent… avez-vous deviné à quoi ?

Oui, ce sont des arrêts de volets !

Sans doute cette fonction prosaïque habituellement dévolue aux bergères n’est-elle pas du goût de nos importants personnages. Regardez comme ils ont l’air de faire la tête.

Celui de gauche surtout est très renfrogné, orbites sombres, moustache de travers. Celui de droite paraît plus pensif. Il médite, paupières baissées.

Ce qui me fascine, c’est de voir à quel point les objets d’autrefois gardaient chacun une personnalité, même ceux produits en série. Ils avaient toujours un petit quelque chose d’artisanal.

On gomme aujourd’hui toutes ces infimes différences. Les objets sont identiques à l’excès, jusqu’à devenir des clones, un peu ennuyeux de monotonie.

La petite porte

Voici l’interprétation de Zach d’une photo de la maison de Monet, avec la petite porte d’entrée réservée au peintre.

C’est l’époque de la floraison spectaculaire des massifs de tulipes roses géantes au-dessus d’un tapis de myosotis.

En avril-mai, Giverny est plus rose et vert que jamais.

J’aime bien toute cette fraîcheur qui transparaît dans la touche de Zach.

Vous pouvez découvrir d’autres oeuvres de Zach dans sa galerie, et notamment plusieurs toiles inspirées par Claude Monet et Giverny.

La photo qui a servi d’inspiration est aussi celle de la page d’accueil du site giverny.org.

Des roses à Noël

Bien sûr, elles n’ont pas l’opulence de celles qui embaument le printemps. Mais les roses qui décident de fleurir fin octobre, comme celles de cette photo devant le deuxième atelier de Monet tout couvert de vigne vierge rougie par l’automne, ou en plein décembre, tandis que le houx, le sapin et le gui sont à l’honneur, ces roses-là donc ont quelque chose de spécial.

Bien sûr, elles n’ont pas l’opulence de celles qui embaument le printemps. Mais les roses qui décident de fleurir fin octobre, comme celles de cette photo devant le deuxième atelier de Monet tout couvert de vigne vierge rougie par l’automne, ou en plein décembre, tandis que le houx, le sapin et le gui sont à l’honneur, ces roses-là donc ont quelque chose de spécial.

Vaillantes et fragiles, elles affrontent les nuits fraîches en y laissant souvent quelques pétales roussis de froid. Dessous, le bouton est intact, et ne demande qu’un peu de douceur pour s’épanouir.

A Giverny, les jardins offrent quelques-unes de ces téméraires, à la faveur d’un début d’hiver qui n’a rien fait encore pour être pris au sérieux. 15° cet après-midi !

Dans la douceur ensorcelante de ces jours les plus courts de l’année, il était tentant de cueillir un petit bouquet des roses de la Noël et de faire entrer, à côté des étoiles scintillantes et des flocons de papier, un éphémère printemps dans la maison.

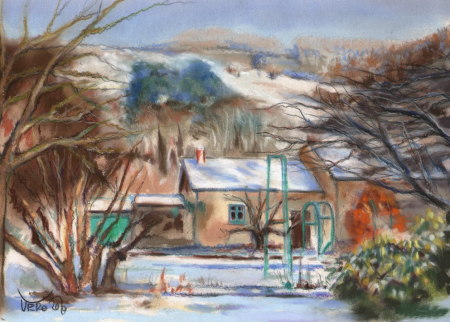

Des photos à peindre

Cette photo d’un coin du jardin de Monet sous la neige, au pied de la colline aux arbres déplumés par l’hiver, n’avait à mes yeux rien qui méritât qu’on la publie.

Je ne sais ce qui a décidé mon amie Veronika Stark, pastelliste, à la sélectionner pour s’en servir de modèle.

Elle a transcendé cette photo médiocre et voici la jolie image que j’ai reçue.

Le pastel gras donne un moelleux et une douceur magnifiques au paysage.

Veronika a fait beaucoup d’autres dessins et tableaux de la maison et des jardins de Monet à Giverny.

Plusieurs fois par an, des artistes me contactent pour me demander l’autorisation de peindre d’après les photos de givernews. C’est une grande joie pour moi de voir leur talent et leur sensibilité opérer leur magie, et transformer le plomb en or.

Si vous aussi souhaitez vous inspirer de mes clichés du jardin de Monet, je donne avec plaisir mon autorisation pour les arts graphiques (mais pas pour les retouches par ordinateur). Même si vous n’êtes qu’à moitié satisfait du résultat, je serai toujours ravie de voir votre travail. Et de le publier, ou non, selon votre souhait.

Si vous ne trouvez pas la photo que vous aimeriez sur givernews, n’hésitez pas à m’expliquer ce que vous voudriez. Je peux peut-être la trouver, ou aller la faire.

Bonne création à tous ceux qui dessinent et qui peignent, qui aiment les fleurs, et les jardins de Giverny !

Giverny im Winter (Giverny en hiver), pastel sur papier, Veronika Stark, 2010.

Le pan de bois normand

Vernon compte encore 233 maisons à pans de bois, groupées à proximité de la collégiale ou du musée, ou disséminées dans les quartiers plus éloignés du centre ville. Dans le val de Seine, leur style est très sobre : très peu de sculptures, de motifs décoratifs viennent rompre l’alignement régulier des rayures.

Vernon compte encore 233 maisons à pans de bois, groupées à proximité de la collégiale ou du musée, ou disséminées dans les quartiers plus éloignés du centre ville. Dans le val de Seine, leur style est très sobre : très peu de sculptures, de motifs décoratifs viennent rompre l’alignement régulier des rayures.

Les visiteurs habitués aux pans de bois plus aérés ou plus compliqués d’autres régions de France s’étonnent de cette abondance de verticales. C’est qu’en Normandie, pour ceux qui en avaient les moyens, le chic du chic a longtemps été le tant pour tant.

La règle du tant pour tant est simplissime : il s’agit de voir autant de brun que de blanc, autant de colombes que d’hourdis.

En Normandie, c’est étrange, les colombes sont brunes. Rien à voir avec de paisibles oiseaux. Ces colombes-là cousinent avec les colonnes, elles ont le même aïeul latin columna.

Tout comme les colonnes, donc, la colombe est destinée à se tenir debout. Pour l’aider, on la bloque entre deux pièces de bois horizontales, les sablières. Voilà beau temps qu’on ne pose plus les sablières sur du sable pour mieux leur faire prendre leur place, mais le nom est resté.

Contrairement aux apparences, la colombe ne supporte rien, et surtout pas la sablière haute dans laquelle elle s’encastre par tenon et mortaise. La douce colombe est là pour faire joli et remplir en partie le mur. Le gros costaud qui soutient tous les étages et le toit de la maison, c’est son poteau le poteau.

Enfin, même si on a la folie des verticales, il est vivement conseillé de ne pas omettre quelques pans de bois obliques, sauf si on tient à voir toutes les verticales le devenir, obliques, et la maison se pencher inexorablement vers les voisins.

Ces obliques se nomment soit des décharges, soit des écharpes, selon qu’elles ont un rôle ou non dans la répartition des charges. Pour les distinguer, il faut un oeil de spécialiste, et si comme moi vous ne faites pas la différence, vous préférerez peut-être (surtout quand il fait froid) le terme d’écharpe, plus coquet que décharge, qui a un parfum de scandale dans sa forme sauvage.

Sous les fenêtres, des croix de Saint-André font une heureuse diversion.

Donc, supposons qu’on décide de bâtir en tant pour tant. On prend de belles grosses pièces de bois qu’on va placer verticalement, les poteaux et les colombes, et on les écarte de leur largeur, ou un chouïa à peine plus.

Quand l’ossature de bois est en place, il reste à combler les vides par un hourdis. Le matériau de remplissage importe peu puisqu’il sera masqué. Il varie selon ce que l’on a sous la main. A Vernon, à cause des carrières de pierre, ce sont souvent de petits triangles de calcaire coincés grâce à un lattis de châtaignier, et noyés dans un mortier à base de terre.

Une alternative traditionnelle est le torchis, mélange à base d’argile, de paille et d’eau. Si vous avez l’intention de mettre la main à la pâte, le torchis vous remerciera en vous faisant les mains douces, argile oblige. Les formules modernes d’hourdis à base de chanvre et de chaux ont de merveilleuses qualités, mais elles ont ourdi un complot contre vos mains. Même éteinte, la chaux brûle encore.

Lorsque l’entre-colombage est bien sec, on le protège avec un enduit de sable et de chaux, soigneusement appliqué en trois couches. En plus de protéger la façade des agressions du mauvais temps, l’enduit a la bonne idée de venir combler les jours qui se sont sournoisement formés le long des pans de bois, à mesure que le matériau de remplissage se débarrassait des litres et des litres d’eau qu’il contenait. Un régime amincissant qui fait flotter le hourdis dans ses vêtements, et ménage des espaces entre lui et les colombes, par où le vent ne demanderait qu’à s’engouffrer.