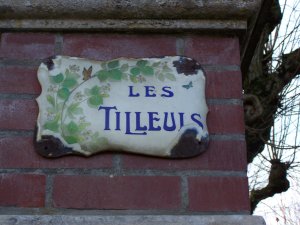

Plaque émaillée

Voilà qui sent l’authentique : la police de caractères signe la Belle Epoque, de même que les côtés chantournés. L’usure aux coins, l’aspect bombé de cette plaque émaillée confirment qu’elle arrive tout droit d’il y a un siècle.

Voilà qui sent l’authentique : la police de caractères signe la Belle Epoque, de même que les côtés chantournés. L’usure aux coins, l’aspect bombé de cette plaque émaillée confirment qu’elle arrive tout droit d’il y a un siècle.

Le dessin, très délicat, illustre précisément le texte, il représente une branche de tilleul en fleurs où volètent des papillons.

La plaque a-t-elle été faite à la demande, ou ce modèle était-il courant à l’époque ? Le nom de la maison, en tout cas, n’est pas usurpé, puisqu’on aperçoit les tilleuls en question depuis le portail.

Ils étaient sans doute déjà là quand les propriétaires ont cherché un nom pour leur demeure, à moins que ce ne soient eux qui les aient plantés.

L’oeil jongle de l’écrit au dessin, du dessin au motif, comme dans une muséographie in situ. Il y a dans la concordance entre les trois – concordance de sujet et concordance temporelle – quelque chose de satisfaisant pour l’esprit : une cohérence qui se retrouve rarement dans les noms de maison plus contemporains.

Monet et Proust

On aurait aimé qu’ils se soient rencontrés, ces deux géants-là. Mais il semble bien que non. La vie de Claude Monet et celle de Marcel Proust sont somme toute bien documentées, et même s’il est toujours possible d’imaginer une entrevue fortuite qui aurait échappé au passage à la postérité, elle reste improbable.

On aurait aimé qu’ils se soient rencontrés, ces deux géants-là. Mais il semble bien que non. La vie de Claude Monet et celle de Marcel Proust sont somme toute bien documentées, et même s’il est toujours possible d’imaginer une entrevue fortuite qui aurait échappé au passage à la postérité, elle reste improbable.

Je n’ai pas trouvé trace, non plus, que Monet ait lu Proust. L’auteur d’ A la Recherche du temps perdu devient célèbre en 1919 avec l’attribution du prix Goncourt pour A l’ombre des Jeunes filles en fleurs. A cette date, la vue de Monet est fortement diminuée par la cataracte. Pouvait-il encore lire ? Se faisait-il lire des livres ?

On sait en revanche que Proust admirait beaucoup les Monet qu’il a pu voir, notamment « Champ de Tulipes près de Harlem ». Le personnage du peintre Elstir, qui apparaît dans la Recherche, a sans doute quelque chose de Monet, même si on peut y lire une anagramme de Whistler.

La rencontre n’a pas eu lieu, et pourtant que de convergences dans les oeuvres de Marcel Proust et Claude Monet… Une étude de Michael Magner (membre de la Marcel Proust Gesellschaft, association des amis de Proust de langue allemande) souligne ces points communs.

Le plus évident est territorial, c’est ce balancement entre Paris et la Normandie, l’attraction pour les côtes de la Manche aussi bien chez Proust que chez Monet, et qui s’exprime dans leurs visions de la Gare Saint-Lazare, point de départ parisien des trains pour la Normandie.

L’évocation de la nature chez Proust présente plus d’un parallèle avec l’oeuvre de Monet : longues descriptions de nénuphars flottant sur l’eau, de lilas en fleur, d’orchidées, de falaises… On pourrait multiplier les exemples.

Au-delà de ces aspects quasi matériels, Magner note des affinités plus profondes. Avec son regard aigu, son infinie analyse de tout ce qui se présente à sa pensée, Proust décrit en mots des phénomènes que Monet exprime en peinture. L’aspect impressionniste du style de Proust a frappé ses lecteurs depuis longtemps – il existe dès 1930 des études sur ce sujet.

Sainte Radegonde

C’est la Sainte-Radegonde d’hiver aujourd’hui. Oui, je sais, merci de l’info, vous ne connaissez aucune Radegonde. Ou peut-être que si ? Peut-être que ce prénom qui figure ici au Top 50 des oubliés du calendrier est super tendance ailleurs sur la planète ? Dans ce cas, que les Radegonde se manifestent, je leur enverrai un bouquet virtuel de roses de Giverny.

Radegonde était mariée à Clotaire. Bien disparu aussi comme prénom. Je crois qu’il y a un Clotaire dans le Petit Nicolas de Goscinny, mais c’est parce que l’auteur s’est amusé à collectionner des prénoms improbables.

Clotaire et Radegonde… Ce n’était pas le couple de l’année, ces deux-là. Ils ont vécu au 6e siècle. Radegonde était une princesse germanique, et par malheur, quand elle était petite, son père et Clotaire se sont fait la guerre. C’est Clotaire qui a gagné. Le fils de Clovis a massacré la famille de Radegonde et a emmené l’enfant en captivité.

On l’imagine noble, douce et belle, Radegonde. Sinon, pourquoi Clotaire aurait-il eu l’idée de l’épouser quelques années plus tard ?

Malheur aux vaincus ! Radegonde, la mort dans l’âme, doit se soumettre à l’assassin de ses parents. La pieuse jeune femme devient reine, et voit dans cette situation le moyen de faire encore plus de bien autour d’elle. Radegonde se consacre aux pauvres et aux malades. Elle s’approche sans crainte des lépreux et n’est pas dégoûtée par les dermatoses les plus aiguës.

Clotaire devrait se réjouir d’avoir une épouse aussi vertueuse. Mais il ne trouve rien de mieux à faire que d’exécuter son frère, soi-disant pour trahison. C’en est trop pour Radegonde, toute sainte qu’elle soit. Elle veut prendre le voile, mais son royal époux ne l’entend pas de cette oreille et la fait poursuivre. Radegonde parvient à s’échapper grâce au miracle des avoines : elle fait instantanément pousser un champ pour s’y cacher. Elle fondera une abbaye à Poitiers, où on conserve toujours ses reliques.

L’église de Giverny est consacrée à Sainte-Radegonde. Une statue de pierre du 17e siècle, située à gauche de l’autel, la représente en mère-abbesse.

Le culte de la sainte est encore très vivant en Normandie. On recense neuf sanctuaires où elle est vénérée. Sa fête principale est le 13 août.

C’est le roi de France Charles VII qui, en 1450, en lance le culte. On sort de la Guerre de Cent Ans et le protégé de Jeanne d’Arc veut s’affirmer comme l’héritier légitime du trône de France, en soulignant ses neuf siècles de lignage royal. Pour enfoncer le clou, il prénomme d’ailleurs sa première fille Radegonde.

La foi populaire prête des vertus curatives à Sainte-Radegonde, qui fait partie des saints guérisseurs. A Giverny, on peut voir à l’entrée de l’église la « pierre de Sainte-Radegonde », sans doute un ancien menhir ou dolmen christianisé ultérieurement, qui a la réputation de soigner les maladies de peau. Ce n’est pas impossible, après tout. Au vu de ce que l’on sait aujourd’hui sur les dermatoses atopiques, il se peut que certaines d’entre elles cèdent au tellurisme du lieu, renforcé d’une prière fervente. L’avoine, pour sa part, possède des principes actifs utilisés en pharmacie pour adoucir les peaux irritées.

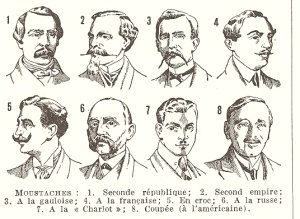

Reconnaître les moustaches

Apprenons à reconnaître les moustaches ! En guise d’alibi, s’il en faut un, disons que cela peut être utile pour dater approximativement une photo ou un tableau.

Apprenons à reconnaître les moustaches ! En guise d’alibi, s’il en faut un, disons que cela peut être utile pour dater approximativement une photo ou un tableau.

Cette figure du Larousse du XXe siècle, paru dans les années trente, contribue à nous éclairer sur cette question d’importance. Avec un sérieux imperturbable, les auteurs se sont préoccupés d’illustrer et dater les modes successives qui ont affecté la « partie de la barbe qui croît au-dessus de la lèvre supérieure ».

La moustache Seconde République (1848 à 1852), en forme de de nageoire caudale de cachalot, est intéressante, mais celle du Second Empire (de 1852 à 1870), interminablement effilée, a tout de même plus d’allure.

Malgré la sympathique évocation d’Astérix et Obélix, la moustache à la Gauloise est un peu déprimante. Celle « à la française » fait tout de suite plus snob. La moustache en croc est amusante, mais il faut oser.

Enfin l’illustrateur du dictionnaire manifeste son ouverture d’esprit en allant voir ce qui se passe à l’étranger. La moustache à la russe vous pose un homme, non ? Celle à la Charlot, plus British, a été immortalisée par Chaplin. Et la moustache coupée (à l’américaine) a un côté dynamique ma foi seyant.

Laquelle choisirez-vous, Messieurs ?

Le Musée de Normandie à Caen

Avez-vous une idée d’à quoi sert cet engin ? Il se trouve au Musée de Normandie à Caen, un musée consacré à l’histoire normande et aux arts et traditions populaires.

Avez-vous une idée d’à quoi sert cet engin ? Il se trouve au Musée de Normandie à Caen, un musée consacré à l’histoire normande et aux arts et traditions populaires.

C’est, explique le cartel, une « machine à laver le beurre » du début du 20e siècle. La petite fontaine sert à faire couler un filet d’eau sur le beurre fraîchement battu, que l’on malaxe grâce au fuseau monté sur pignons. Ingénieux, non ?

Nos ancêtres avaient plus d’un tour dans leur baratte pour se faciliter un peu le travail. Il valait mieux, car la Normandie assurait depuis le 18e siècle l’approvisionnement en beurre de la capitale. Progressivement, et surtout avec l’arrivée du chemin de fer, les champs de céréales ont été remplacés par les prés où paissaient les bonnes vaches normandes. Le débouché des produits laitiers a modifié le paysage.

Donc, il faut laver le beurre. A force qu’il nous arrive tout pasteurisé dans le chariot, on en oublierait comment on le fait. J’ai essayé, et ce n’est pas si évident de le réussir. Il faut se procurer de la crème crue et la battre à vitesse lente pendant dix bonnes minutes. Tout à coup elle se met à prendre en petits grains de beurre, victoire ! C’est alors qu’il faut laver doucement le beurre obtenu pour le débarrasser du babeurre et éviter qu’il ne rancisse.

Il ne reste plus qu’à le tasser dans un joli moule gravé d’une vache ou d’une fleur. Le goût est bien sûr incomparable…

Tellement délicieux que les bourgeois de Rouen étaient prêts à payer fort cher le droit d’en manger pendant le carême ! C’est grâce à cette « indulgence » qu’a, dit-on, été construite la tour de droite de la Cathédrale de Rouen, surnommée la Tour de Beurre.

Le musée de Normandie est installé dans le château de Caen, où il occupe l’ancien Logis des Gouverneurs. Il présente une foule d’objets insolites, émouvants, qui ont fait le quotidien de nos aïeux, et des pièces rares comme une splendide robe de mariée tout en dentelle blonde de Caen. La visite est passionnante, et, quelle chance, gratuite, (tout comme le musée voisin des Beaux-Arts) ce qui permet de voir et revoir le musée.

L’église de Giverny

J’ai fait visiter la petite église de Giverny à deux Japonaises, ce matin. C’est tout ce qu’on peut visiter à Giverny en ce moment, les musées sont fermés.

J’ai fait visiter la petite église de Giverny à deux Japonaises, ce matin. C’est tout ce qu’on peut visiter à Giverny en ce moment, les musées sont fermés.

Mes Japonaises étaient absolument charmantes. Elles parlaient très peu l’anglais et pas du tout le français, j’ai donc dû improviser une visite où les gestes avaient une large part. Elles ont fait d’énormes efforts pour essayer de deviner ce que j’essayais de leur expliquer, et je crois même que nous sommes parvenues à nous comprendre plusieurs fois.

En arrivant devant le porche, je voulais leur faire ressentir l’importance que l’édifice a eu dans la vie des Monet. C’est là que la famille assistait à la messe, c’et là qu’ont eu lieu les mariages. « Monet and Alice got married here ! » dis-je, en détachant chaque mot et en montrant mon alliance puis l’intérieur de l’église. « Aaaah ! » s’exclament les dames avec intérêt. Est-ce que c’était clair ? Est-ce que les Japonais portent des alliances ?

L’église Sainte-Radegonde de Giverny est une modeste église de village, mais les visiteuses ont été impressionnées par son caractère ancien. « Old ? » me demandent-elles. Comment leur expliquer que l’abside, romane, date du 11e siècle, tandis que la nef et le transept sont nettement plus récents, du 15e-16e siècle ? Je renonce à ces subtilités, je secoue vivement la tête, « yes ! 1000 years ! » et j’écris le nombre du doigt dans les airs, tout en l’épelant. « Ooooh !!! » disent-elles.

C’est un peu frustrant de ne pas pouvoir donner plus de détails. Nous sortons, et rendons visite à la tombe des Monet-Hoschedé à l’arrière de l’église. Le temps que j’explique qu’il est enterré là avec toute sa famille, elles sont déjà reparties. Zappons la complexité des liens familiaux… Je reviendrai me recueillir tranquillement une autre fois. Les Japonaises sont-elles toujours aussi pressées ? Ont-elles peur de me retenir trop longtemps ? Ou n’est-ce pas dans leur culture de vénérer les ancêtres devant leur tombe, mais plutôt devant un autel ?

L’instant d’après, je ne pense plus à la légendaire politesse des Japonais, si difficile à comprendre des Occidentaux. Mes visiteuses rient, ravies de voir les premiers arbres en fleurs et les bambous dans les jardins givernois. Et nous repartons dans ma voiture, et nous rions encore, parce qu’elle est de marque japonaise. Il n’y a pas besoin de beaucoup de mots pour bien s’entendre, en fait.

Regards croisés

Ce qui fait un tableau, c’est le regard. Celui du peintre, d’abord, qui dirige la main, exécutante plus ou moins heureuse et habile. Et puis celui du spectateur. Sans regard, pas de tableau. Qu’est-ce qu’une oeuvre d’art dans un coffre de banque ? Un morceau de toile recouverte d’un corps gras, le tout d’une valeur vénale absurdement élevée.

Ce qui fait un tableau, c’est le regard. Celui du peintre, d’abord, qui dirige la main, exécutante plus ou moins heureuse et habile. Et puis celui du spectateur. Sans regard, pas de tableau. Qu’est-ce qu’une oeuvre d’art dans un coffre de banque ? Un morceau de toile recouverte d’un corps gras, le tout d’une valeur vénale absurdement élevée.

Je pensais à cette fonction du regard en surfant sur ce blog écrit par des anglophones qui vivent à Paris.

Souvent les récits de touristes m’ennuient, avec leurs clichés et leurs jugements, doublés en filigrane d’un « c’est mieux chez nous » définitif. Rien de cela ici, au contraire.

Tous les co-auteurs de theparisblog.com tiennent chacun leur propre journal en ligne, et mettent en commun certains billets dans le blog communautaire.

Il en résulte une diversité d’inspiration et de styles qui ne s’obtient que par la pluralité d’une équipe. Avec une constante : la qualité de contenu, et une tendresse de regard commune à tous les intervenants.

C’est ce regard qui me fascine. On sent chez tous un amour de la France tout parcouru de bienveillance et d’humour, et en même temps un recul qui leur fait noter des détails qui nous échappent, à nous autres natifs.

J’ai beaucoup aimé l’histoire du serveur qui présente avec cérémonie la carafe d’eau comme si c’était un grand vin, et aussi notre manie des piécettes, nos stations de métro fantômes, nos anglicismes à la française…

C’est vivifiant comme la flamme de la Statue de la Liberté éclairant les façades parisiennes. Merci de nous apprendre à voir, les estrangerss !

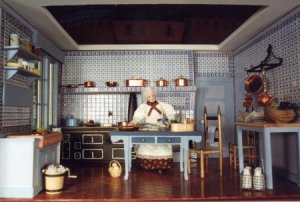

La cuisine de Monet

Cette adorable vitrine de Cheryl Miller représente la cuisine de la maison de Monet à Giverny. C’est l’une des pièces les plus spectaculaires de la maison.

Cette adorable vitrine de Cheryl Miller représente la cuisine de la maison de Monet à Giverny. C’est l’une des pièces les plus spectaculaires de la maison.

A l’origine, la demeure ne comportait qu’une petite cuisine. C’est Monet qui a fait construire et aménager celle que nous pouvons voir aujourd’hui.

Les murs sont entièrement carrelés de carreaux bleus et blancs en céramique de Rouen, et les meubles peints en bleu ciel. Cette couleur n’a pas été choisie au hasard : la salle-à-manger jaune est juste à côté, si bien que lorsqu’on ouvre la porte pour le service, le bleu doux et froid et le jaune vif et chaud des deux pièces se répondent.

La pièce maîtresse de la cuisine, c’est le piano, le grand fourneau de tôle et d’acier, digne d’un restaurant. Il possède deux fours, et permet de cuire simultanément plusieurs plats. Il faut dire qu’on préparait quotidiennement des repas pour une bonne douzaine de personnes, sans compter les invités.

Le fourneau fonctionnait au bois ou au charbon, et dégageait une forte chaleur dans toute la pièce. Heureusement les deux portes-fenêtres donnant sur le jardin permettaient de ventiler la cuisine. Le fourneau possède encore son réservoir à eau, qu’il suffisait de remplir pour obtenir de l’eau chaude. On venait se servir au robinet situé à l’avant du fourneau.

Une magnifique rangée d’ustensiles en cuivre occupe le mur face au jardin. Casseroles, poêles, sauteuses, couvercles, écumoire, chocolatière… sont alignés comme à la parade, soigneusement astiqués. La collection est si complète qu’elle compte aussi des pièces d’usage moins fréquent comme la saumonière, un ustensile tout en longueur qui sert à cuire les poissons longs, ou la turbotière, à la curieuse forme de losange, adaptée à la cuisson des poissons plats comme le turbot.

Entre les deux portes-fenêtres se trouve l’évier en grès où on lavait les légumes du jardin potager. Les oeufs venaient de la basse-cour.

Au fond de la cuisine, une porte donne sur le cellier, une pièce fraîche au sol en terre battue où étaient stockés le vin et les fruits, bien rangés sur des étagères à claire-voie.

Cheryl Miller a représenté une femme en train de s’activer dans la cuisine, et elle a raison, c’était le domaine des femmes, la cuisinière, ses aides et Alice, qui décidait des repas et des achats. Monet ne mettait pour ainsi dire jamais les pieds dans la cuisine, ce qui ne l’empêchait pas de suivre avec attention ce qui s’y passait, en gourmet averti !

Le Grand Orgue de l’abbaye de Juaye-Mondaye

« Vous pouvez dire que c’est le plus beau buffet d’orgues de France ! Ou au moins de Normandie ! » Le frère de l’abbaye de Juaye-Mondaye qui fait visiter son église n’est pas peu fier de l’instrument qui s’élève au fond de la nef. Il faut reconnaître qu’il y a de quoi.

« Vous pouvez dire que c’est le plus beau buffet d’orgues de France ! Ou au moins de Normandie ! » Le frère de l’abbaye de Juaye-Mondaye qui fait visiter son église n’est pas peu fier de l’instrument qui s’élève au fond de la nef. Il faut reconnaître qu’il y a de quoi.

Lorgue de Mondaye a été construit en 1741, par un facteur dorgues du nom de Claude Parisot. Le buffet lui-même est de Melchior Verly. Le sculpteur a su donner le meilleur du style Louis XV, alors à son apogée. L’ensemble est « une oeuvre unique par léquilibre et lélégance, la richesse et la profusion de son ornementation, le mouvement général du dessin, le détail fouillé, pittoresque et quasiment ciselé » selon le site de l’abbaye.

C’est une envolée d’anges musiciens, conduits à la baguette par un ange chef d’orchestre. Toute cette troupe ailée joue du cor, de la trompette, du violon, de la harpe, du tambour… des instruments que les tuyaux de l’orgue reproduisent à merveille.

L’orgue anime la messe dominicale dans l’église que se partagent la communauté des Prémontrés et la paroisse de Mondaye. Mais on pourra aussi l’entendre chanter lors du 6e Festival de musique sacrée Mondaye-en-Musiques du 12 au 27 mai 2007.

Rinceau

La virtuosité des tailleurs de pierre de la Renaissance a de quoi couper le souffle. Cette exquise dentelle de feuillage a été taillée dans la masse par un artiste du 16e siècle : l’appui de fenêtre et le rinceau qui le souligne sont d’un seul tenant. Selon toute vraisemblance, la pierre a d’abord été dégrossie, puis posée et évidée en place, à plusieurs mètres du sol. Le risque aurait été grand, sinon, de casser les délicates feuilles d’acanthe.

La virtuosité des tailleurs de pierre de la Renaissance a de quoi couper le souffle. Cette exquise dentelle de feuillage a été taillée dans la masse par un artiste du 16e siècle : l’appui de fenêtre et le rinceau qui le souligne sont d’un seul tenant. Selon toute vraisemblance, la pierre a d’abord été dégrossie, puis posée et évidée en place, à plusieurs mètres du sol. Le risque aurait été grand, sinon, de casser les délicates feuilles d’acanthe.

Cette arabesque végétale est l’un des détails ornementaux qui font le charme du Manoir du Chapitre, à Ailly, dans l’Eure.

La rénovation exemplaire a su préserver les fenêtres à meneau, les oculi tréflés et les majestueux appareillages de pierre.

Quand on aime les vieilles pierres, impossible de ne pas avoir le coup de coeur pour cette belle demeure, qui replonge ses visiteurs dans l’ambiance du 16e siècle.

A côté de la cheminée monumentale, une armure monte la garde auprès d’un coffre gothique, tandis qu’un ange doré sourit sur le mur. Il flotte encore dans l’air une atmosphère recueillie qui rappelle que le manoir avait à l’origine une vocation religieuse. On s’attend presque à voir quelque prélat venir se chauffer les mains devant les flammes…

Monet au Carnaval de Nice

On se représente toujours Claude Monet comme un homme austère, travaillant sans relâche. C’est vrai, bien sûr, mais derrière cette rigueur, le peintre dissimule un caractère parfois enjoué, farceur, capable de fantaisie.

On se représente toujours Claude Monet comme un homme austère, travaillant sans relâche. C’est vrai, bien sûr, mais derrière cette rigueur, le peintre dissimule un caractère parfois enjoué, farceur, capable de fantaisie.

Cet aspect de sa personnalité trouve l’occasion de s’exprimer lors de son séjour sur la Riviera italienne pendant l’hiver 1884.

Monet peint d’arrache-pied un sujet difficile, le fouillis végétal du jardin de la villa Moreno, au centre de Bordighera. La propriété appartient à un Marseillais qui laisse aimablement travailler Monet, « un des artistes les plus distingués de Paris ».

Le peintre est sous le charme de cette propriété unique en son genre, qu’il décrit ainsi à Alice :

« Un jardin comme cela ne ressemble à rien, c’est de la pure féerie, toutes les plantes du monde poussent là en pleine terre et sans paraître soignées ; c’est un fouillis de toutes les variétés de palmiers, toutes les espèces d’oranges et de mandarines. »

L’exubérance du jardin le fascine au point qu’il souhaitera la recréer à Giverny. On retrouve dans les plates-bandes débordantes de fleurs géantes du clos normand, dans les buissons qui entourent le jardin d’eau un peu de la prolifération du jardin Moreno.

Donc, pendant des semaines, Monet est sur le motif, il s’acharne à rendre les plantes et les paysages de la Côte d’Azur, avec l’alternance de satisfaction, de doute et de découragement qui lui sont habituels.

Fin février, il a hâte de rentrer à Giverny. Mais il ne sait pas résister à l’invitation de Monsieur Moreno, qui l’entraîne au Carnaval de Nice.

Le visage protégé d’un masque en fil de fer, couvert de plâtre et de farine, c’est un nouveau Monet qui se révèle, celui qui se lâche en prenant part à la bataille de bonbons.

Voici le récit qu’il en fait à Alice, une vision de peintre autant que de participant enthousiaste :

Les chevaux, les voitures couvertes de housses vertes, bleues, rouges, et dans chaque voiture des sacs énormes de ces bonbons ; du reste, tout le monde porte en bandoulière son sac et une pelle pour les jeter. C’est un combat acharné, tout le monde est blanc de farine, il en tombe des fenêtres, de partout, il n’y a pas d’abri possible. »

Pauvre Alice, qui doit imaginer ces débordements, elle qui se morfond à l’attendre à Giverny !

Le rouge-gorge

Le temps s’est soudainement mis au beau ce week-end, comme pour se faire pardonner une semaine pluvieuse. Récompense de toute cette pluie, le jour se lève dans une lumière enchanteresse de premier matin du monde, réveillant tous les oiseaux.

Le temps s’est soudainement mis au beau ce week-end, comme pour se faire pardonner une semaine pluvieuse. Récompense de toute cette pluie, le jour se lève dans une lumière enchanteresse de premier matin du monde, réveillant tous les oiseaux.

C’est un de ces temps où ce qui est habituellement une corvée – laver la voiture, faire les carreaux, tailler la haie, arracher les mauvaises herbes – revêt soudain un attrait irrésistible, doublé d’un caractère d’urgence.

Le thermomètre est monté à 22° cet après-midi ; le soleil appelait tout le monde dehors, et même les plus accros des ados ont délaissé un instant leurs consoles de jeux. Entre Vernon et Giverny, la voie verte ressemblait à une allée de Central Park, parcourue de joggers, de rollers et de vélos à roulettes.

Au jardin, il faisait bon s’activer en bras de chemise, en se persuadant qu’on bronzait. J’ai abattu un peu de besogne. Un peu seulement, car je n’étais pas la seule à avoir mis le nez dehors : oh ! une coccinelle ! Oh ! les premiers bourgeons de roses !

Le sécateur troqué contre l’appareil photo, j’ai guetté tous les signes de retour à la vie, les gendarmes rouges et noirs qui se chauffaient au soleil, les bourdons dans les jonquilles… Une araignée en train d’emballer un cloporte m’a même tentée de me lancer dans le reportage animalier gore. Résultat peu convaincant, je vous l’épargne !

De retour à pied d’oeuvre, j’ai eu la visite du rouge-gorge. Il paraît que c’est toujours le même. C’est un oiseau qui s’attache à un territoire, chaque jardin a le sien.

Le rouge-gorge est le moins farouche des oiseaux. Quand la gourmandise lui fait perdre toute retenue, il s’approche si près qu’on pourrait presque le toucher.

Il m’attendrit, avec ses manières d’aristocrate. J’aime croiser son regard, quand il penche un peu la tête et me fixe de son petit oeil noir. « Qu’attends-tu pour te mettre au travail ? » semble-t-il dire. « Gratte un peu le sol, et trouve moi de bonnes petites choses à manger ! »

Je ne veux pas décevoir le vrai propriétaire du jardin : je m’exécute, et pendant que je retourne la terre, mes pensées vagabondent. Ami lecteur, ne serais-tu pas un peu le rouge-gorge de ce blog ? Je gratte de droite et de gauche, je farfouille, pour que tu picores deci-delà ce qui te plaît. Ce jardin est le tien.

Le village de Giverny

Noyé dans un restant de brume matinale, voici le village de Giverny vu depuis la colline qui le surplombe.

Noyé dans un restant de brume matinale, voici le village de Giverny vu depuis la colline qui le surplombe.

A gauche, le bâtiment vivement éclairé par le soleil est le grand atelier de Monet, celui où il a peint les Grandes Décorations du musée de l’Orangerie à Paris.

Au milieu de l’image apparaît le pignon de la maison d’habitation de Monet, dont on distingue la façade rose. Dans le prolongement, le deuxième atelier forme le coin du domaine.

Le jardin de Monet s’étend à peu près jusqu’à la rangée de peupliers. Derrière, on aperçoit le parking de la Prairie, vide de véhicules en cette saison, et la plaine des Ajoux.

Sur les traces Vikings

Tout le monde sait ce que veut dire tarabiscoté, mais savez-vous ce qu’est un tarabiscot ?

Tout le monde sait ce que veut dire tarabiscoté, mais savez-vous ce qu’est un tarabiscot ?

Je l’ai appris hier en visitant l’exposition que le musée de la Tapisserie de Bayeux consacre aux Vikings, jusqu’au 2 mai 2007.

C’est un outil de menuiserie qui sert à creuser des tarabiscots ! Car les tarabiscots désignent aussi les rainures que l’on fait avec l’outil du même nom, de petites rainures qui séparent deux éléments d’une moulure. Autant dire que lorsqu’on les multiplie, ces rainures et ces moulures, on obtient un style très tarabiscoté !

Ce n’était pas l’objectif des Vikings, mais ils utilisaient l’outil pour fabriquer leurs bateaux à clins, les langskips (drakkar vient de dragon et ne désigne que la figure de proue, qui était amovible et que les guerriers venus du Nord mettaient en place au moment d’accoster seulement).

La Tapisserie de Bayeux présente de nombreux objets en usage vers 1066, date de l’évènement qu’elle relate, la Conquête de l’Angleterre par Guillaume, duc de Normandie. L’idée de cette expo est de montrer un certain nombre de ces objets « en vrai », en les rapprochant des scènes où ils figurent. L’effet est saisissant, surtout quand il ne s’agit pas de reproductions mais d’authentiques pièces du 11e siècle en provenance du Danemark.

On voit ainsi un gouvernail de bois, grand comme un homme, de la forme exacte de sa réplique sur la Tapisserie, miraculeusement préservé dans une tourbière depuis mille ans. Un reliquaire d’or, semblable à celui sur lequel Harold prête serment. Des outils, des vêtements, des parures… Et deux fibules qui servaient à fixer le vêtement des femmes, trouvées lors de fouilles à Pîtres, dans l’Eure. Elles sont ornées d’entrelacs typiquement Vikings. Un style, comment dirai-je ? Oui, un peu tarabiscoté…

Cousu double

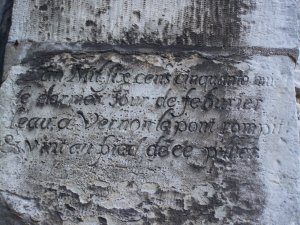

L’an mil six cens cinquante huict

Le dernier jour de febvrier

l’eau à Vernon le pont rompit

& vint au pied de ce pilier.

On peut passer des centaines de fois devant sans voir cette inscription, pourtant bien en évidence sur le premier contrefort gauche de l’église de Vernon. Elle relate un épisode dramatique, la terrible inondation de 1658 qui eut pour conséquence de détruire le pont sur la Seine.

Vous vous souvenez d’ « O ! triste bruit ! « , cette autre inscription qui commémore le même événement dans un style poétique, et se trouve de l’autre côté de la collégiale ?

Si le pourquoi d’une stèle pouvait se comprendre, le doublon a quelque chose qui laisse perplexe.

Y a-t-il eu deux personnes chargées de rédiger le quatrain, et qu’on n’ait voulu en froisser aucune ? Ou a-t-on trouvé que le quatrain d’O ! triste bruit ! n’était pas assez clair ?

Cela m’évoque une des expressions de ma grand-mère alsacienne : cousu double, ça tient mieux (doppelt genajt hept’s besser). On ne sait jamais, si la première couture craque, il reste l’autre. Si une inscription disparaît, on pourra encore lire sa jumelle. Un peu « ceinture et bretelles », pour employer une locution familière de chez nous.

Lettres à Alice

C'est l'histoire d'une grande passion qui dure jusqu'au dernier souffle.

C'est l'histoire d'une grande passion qui dure jusqu'au dernier souffle.

Claude Monet et Alice, née Raingo, se rencontrent parce que le mari d'Alice, Ernest Hoschedé, collectionne les oeuvres des impressionnistes.

Il faut sans doute faire remonter "les premiers temps de leurs amours", comme dit Monet, à l'automne 1876. Le 8 octobre, Alice Hoschedé, d'habitude si plaintive, écrit dans son journal intime, tandis que Monet séjourne chez elle dans son château de Montgeron : "Quel beau ciel et quelle bonne journée j'ai passée aujourd'hui. Depuis bien des années je n'avais été si heureuse."

Epris, ils le sont, mais trop droits et raisonnables pour ne pas combattre cette passion naissante. Claude est marié et père de famille, Alice a cinq enfants…

Et puis le malheur s'abat sur eux. Il sera, curieusement, l'artisan de leur amour.

Les Hoschedé font faillite. Quelques mois plus tard, les deux familles décident de vivre ensemble pour limiter les frais, à la campagne. Ce sera Vétheuil.

Dans cette maison bien trop petite pour loger tant de monde, Camille, la femme de Monet, meurt en 1879.

Dès lors, les destins d'Alice et de Monet sont scellés : il a besoin d'elle pour élever ses deux garçons, elle a besoin de lui pour vivre. Et ils s'aiment, en dépit des circonstances -Alice est toujours l'épouse d'Ernest – qui les empêchent de se marier.

Les premières années sont rudes. Monet part pour de longues campagnes de peinture au bord de la mer, et il écrit tous les jours à Alice. Ses lettres les plus tendres ont peut-être été détruites par la jeune femme. Dans celles qui restent, il exprime avec pudeur, sa tendresse, fidélité, préoccupation, possessivité et jalousie. Au hasard, quelques extraits :

Janvier 1883 : enfin je pioche et je serais satisfait, si je ne vous savais tous ces soucis et si vous n'étiez loin de moi.

11 février 1883 : Adieu vilaine coureuse (c'est pour rire). Je vous aime, voilà, et suis jaloux que vous passiez votre temps autrement qu'avec moi et voudrais savoir tout ce que vous avez fait à Paris et où vous êtes allée.

19 février 1883 : Je sens bien que je vous aime plus que vous ne le supposez, plus que je ne croyais moi-même.

26 février 1886 : En passant une ou deux journées avec vous, je m'illusionnerais encore, vous croyant à moi seul, quand il faut au contraire me bien persuader que vous l'êtes de moins en moins.

28 novembre 1885 : Vous le voyez que je ne puis vivre sans vous.

1er février 1884 : Allez et sachez donc une fois pour toutes que vous êtes toute ma vie avec mes enfants et qu'en travaillant je ne cesse de penser à vous. Cela est si vrai qu'à chaque motif que je fais, que je choisis, je me dis qu'il me faut les bien rendre pour que vous voyiez où j'ai été et comment cela est.

9 février 1884 : Avez-vous quelque impérieuse raison de famille qui vous pousse à me parler de séparation, vous qui m'aimez tant et moi qui ne pourrais plus vivre sans vous ?… Je t'aime, je te voudrais là et te supplie de me répondre par une bonne lettre pleine de caresses.

16 février 1884 : Pensez bien qu'à l'heure du dîner (et après aussi) je serai près de vous par la pensée.

3 mars 1884 : Me parler d'infidélité, ne me connaîtrez-vous donc jamais ?

Vous me recommandez d'être à vous sans partage ; c'est chose bien inutile, vous savez.

Ne plus nous voir, ne plus nous aimer, n'ayez pas de pareilles pensées, mais, non plus, ne me cachez pas vos pensées, je veux tout savoir, mais je vous veux un peu plus de raison.

17 mars 1884 : Plus que jamais envie de vivre votre vie, d'être à côté de vous, de jardiner.

17 novembre 1886 : Je n'ai de pensées, de désirs que pour toi, je t'aime et donnerai je ne sais quoi pour être dans tes bras. Je me sens si pur de conscience, que ces suppositions, dès qu'il y a un jupon près de moi, cela m'attriste. Si vous saviez, comme, à part vous, les femmes me sont égales… Vous êtes ma vie et je vous aime. Recevez mon triste coeur, tout moi.

13 avril 1889 : Mon seul souci, ma vie, c'est l'art et vous.

4L peinte

En vous promenant dans Giverny, voilà la surprise qui vous attendra peut-être au détour d’un chemin. Cette jolie voiture peinte appartient à la patronne du restaurant « Les Jardins de Giverny », la meilleure table du village. Quand elle n’est pas au volant, Mélanie Peter s’en sert de panneau indicateur pour guider les convives vers son établissement.

En vous promenant dans Giverny, voilà la surprise qui vous attendra peut-être au détour d’un chemin. Cette jolie voiture peinte appartient à la patronne du restaurant « Les Jardins de Giverny », la meilleure table du village. Quand elle n’est pas au volant, Mélanie Peter s’en sert de panneau indicateur pour guider les convives vers son établissement.

« J’ai du ciel bleu sur mon capot toute l’année », sourit-elle. C’est un ami qui a patiemment reproduit ce tableau de Monet, « Les Coquelicots à Argenteuil », un des chefs-d’oeuvre du musée d’Orsay. Petite touche d’humour, il a rajouté une… tête de zèbre (!) au pied d’un arbre, à la place où Monet a peint les silhouettes de Camille et Jean.

Ce n’est pas désagréable de conduire une voiture personnalisée de cette façon : les passants vous sourient ! Pourquoi réserver ces mises en beauté aux modèles anciens, tels que cette 4L de Renault ? Pourquoi ne pas mettre un peu de gaieté dans le parc automobile français, si terne ? A vos pinceaux !

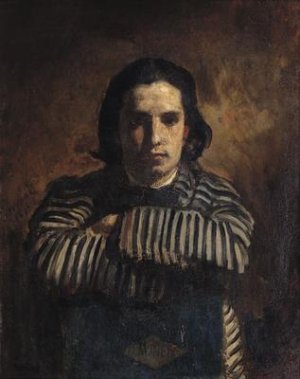

Monet à 25 ans

A la façon de l’arroseur arrosé, voici le peintre peint. Monet pose pour son camarade Gilbert Alexandre de Séverac.

A la façon de l’arroseur arrosé, voici le peintre peint. Monet pose pour son camarade Gilbert Alexandre de Séverac.

On est en 1865, il a 25 ans. Ses débuts sont prometteurs : le Salon accepte ses envois, et même s’il doit, pour vivre, exécuter des « portraits de concierges à cent sous, à dix francs, parfois même à cinquante francs, cadre compris« , tous les espoirs lui sont permis.

Je suis fascinée par ce portrait, qui faisait partie de la collection personnelle de Monet et se trouve aujourd’hui au musée Marmottan à Paris. Je serais capable de rester des heures devant, happée par ce regard. Daniel Wildenstein, le biographe de Monet, le qualifie de « grave et résolu ». L’adjectif qui me vient, c’est « hardi ». C’est un trait du caractère de Monet : on sait par des anecdotes qu’il ne manquait pas d’audace, ni de culot.

« Hardi », c’est aussi le qualificatif qu’emploie cette année-là le critique Paul Mantz de la Gazette des Beaux-Arts, en commentant les deux envois de Monet au Salon : il a apprécié dans ces vues de la Seine « une manière hardie de voir les choses et de s’imposer à l’attention du spectateur. »

Cette phrase pourrait tout aussi bien s’appliquer au portrait peint par Séverac. Monet fixe intensément celui qui le regarde, droit dans les yeux, d’un regard qui transperce. On comprend Camille, qu’il rencontre l’année suivante alors qu’elle a 19 ans. Quelle femme résisterait à un tel regard posé longuement sur elle ? Camille, son modèle, devient bientôt sa femme.

De ce portrait de jeunesse de Monet, il se dégage une présence. Les bras croisés sur le carton à dessin qui porte son nom expriment une ferme résolution. On sent une forte personnalité, sûre d’elle.

A bien y regarder, autre chose me frappe : l’étonnante modernité de ce portrait. Oubliez le fond marron, et regardez le jeune Monet. Il a un look très hiver 2007, vous ne trouvez pas ?

Les cheveux sont longs, le menton imberbe. Monet n’a pas encore adopté la longue barbe typique de son temps qu’il gardera le reste de sa vie. Il porte un vêtement rayé qu’on dirait sorti de chez Jules. La reproduction n’est pas excellente, dans mon souvenir les rayures sont violettes, une des couleurs les plus tendances de la saison : si Monet revenait aujourd’hui parmi un groupe d’étudiants, on ne remarquerait même pas qu’il est à la mode d’il y a 132 ans.

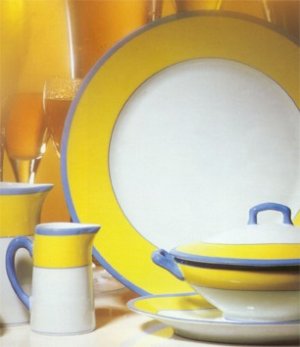

La vaisselle de Monet

Raffinement d’esthète : Monet, quand il a eu atteint une certaine aisance, s’est fait faire son propre service de table à Limoges. Un service de porcelaine fine, plus chic que la faïence de tous les jours, réservé aux grandes occasions et aux invités de marque.

Raffinement d’esthète : Monet, quand il a eu atteint une certaine aisance, s’est fait faire son propre service de table à Limoges. Un service de porcelaine fine, plus chic que la faïence de tous les jours, réservé aux grandes occasions et aux invités de marque.

Le modèle qu’il a dessiné est d’une étonnante sobriété : sur une base blanche, un marli jaune rehaussé d’un filet bleu. En pleine Belle Epoque, une telle simplicité n’était pas commune !

Quand on visite la maison de Monet à Giverny, on comprend pourquoi le peintre a choisi d’associer ces deux couleurs dans sa vaisselle : ce sont celles de sa salle-à-manger, peinte de deux tons de jaune de chrome, et décorée d’une multitude d’estampes japonaises à dominante bleue.

Bleue aussi, la vaisselle dont on se servait tous les jours, le célèbre service « Japon » en faïence de Creil et Montereau, qu’on apercevait dans les vitrines des deux buffets cauchois.

Aujourd’hui, le service de porcelaine de Monet n’est plus un modèle unique. Il fait l’objet d’une réédition par la société Haviland. On peut, à condition d’y mettre le prix, s’offrir le luxe d’un design signé Monet, et dresser sa table comme le maître de Giverny.

Aporie

Nous sommes en 1333, à Sienne, en Italie, bien longtemps avant l’invention de la bande dessinée et de ses bulles.

Nous sommes en 1333, à Sienne, en Italie, bien longtemps avant l’invention de la bande dessinée et de ses bulles.

Le maître Simone Martini est en train de peindre une Annonciation. Très précisément, le début de la scène, quand l’Archange se présente à Marie pour lui annoncer son destin, et qu’elle est effrayée.

Martini a un problème : comment évoquer cette scène où le Verbe est tout, sans écrire un mot ?

Il décide de placer des paroles dans la bouche de l’Ange, les versets mêmes de l’évangile de Luc : « Je vous salue Marie… »

Les mots vont tout droit de la bouche de l’Ange à l’oreille de Marie.

Résonnent-ils dans la pièce ? Ce n’est pas sûr. D’autres peintres ont aimé représenter la scène dans une maison, où des personnages vaquent à leurs occupations sans se douter de rien. En 1425, dans le Retable de Mérode, le maître Robert Campin imagine Joseph en train de fabriquer des pièges à rats (!) dans son atelier tandis que l’Ange apparaît à son épouse dans la salle à manger.

Le procédé d’inclure du texte dans un tableau n’est pas nouveau à l’époque de Martini. On le retrouve déjà sur des fresques du 7e siècle. Mais l’originalité du peintre siennois est de faire aller les paroles de l’Ange directement dans l’oreille de Marie, comme s’il s’agissait d’une sorte de transmission de pensée.

Ce faisant, il n’évite pas une aporie, une difficulté d’ordre rationnel impossible à surmonter : le sens de lecture de gauche à droite fait que les mots sortent dans le bon sens de la bouche de l’Ange, mais qu’ils entrent par la fin dans l’oreille de Marie. Placer l’Ange à droite ne résoud rien : c’est maintenant lui qui parle à l’envers !

Pour éviter ce problème, les peintres de scènes religieuses ont généralement recours à des phylactères, c’est-à-dire des bandelettes aux extrémités enroulées sur lesquelles figure le texte. Le bout des phylactères ne touche pas les oreilles, il flotte librement dans l’air.

Pour ma part, je trouve cette aporie de Martini plutôt touchante. Elle vient à point pour souligner la dimension mystérieuse de la scène, où tant d’autres choses dépassent la raison : un dialogue entre un ange et une femme, une fécondation divine…

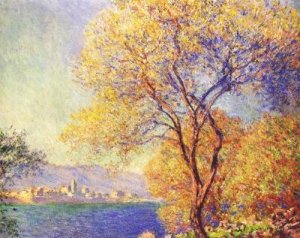

Monet à Antibes

Pendant des années, Monet ne passe guère l’hiver à Giverny. Il a l’habitude de partir pour de longues campagnes de peinture qui l’emmènent vers des lieux retirés du monde : la Creuse, Belle-Ile en Mer, Varengeville, Sandviken en Norvège. A moins qu’il n’opte au contraire pour l’agitation de Londres.

Pendant des années, Monet ne passe guère l’hiver à Giverny. Il a l’habitude de partir pour de longues campagnes de peinture qui l’emmènent vers des lieux retirés du monde : la Creuse, Belle-Ile en Mer, Varengeville, Sandviken en Norvège. A moins qu’il n’opte au contraire pour l’agitation de Londres.

Destination hivernale plus conventionnelle, la Côte d’Azur le voit séjourner à Bordighera, et, en 1888, à Antibes.

Ce séjour de Monet à Antibes est un des plus longs : trois mois et demi, et des plus tourmentés. Après avoir longuement hésité sur le choix des motifs, Monet finit par se fixer à Antibes à l’hôtel du château de la Pinède, où il doit subir la compagnie de peintres médiocres.

Comme toujours, il passe de l’excitation la plus extrême : « Temps idéal, c’est merveilleux, et voilà que je me sens un peu maître de moi« , écrit-il le 23 janvier, au doute : « c’est si difficile, si tendre et si délicat, et justement moi qui suis si enclin à la brutalité » (10 mars), enfin à l’abattement le plus profond : « Je ne sais plus où j’en suis et j’ai peur d’un triste résultat malgré tant d’efforts » (23 avril).

Ce ne sont peut-être pas les meilleures de ses toiles que Monet rapporte de cette épuisante campagne. La critique est assez dure, mais la douceur des tons roses, bleus, dorés, séduit. L’exposition des vues d’Antibes se révèle un succès commercial.

Forsythia

Le nom même du forsythia sonne comme une invitation à le forcer. C’est un jeu : en février, quand les bourgeons tout gonflés semblent n’attendre que le premier rayon tiède pour éclater, on cueille quelques tiges. A l’intérieur, le forsythia, berné, ne tarde pas à exploser de couleur.

Le nom même du forsythia sonne comme une invitation à le forcer. C’est un jeu : en février, quand les bourgeons tout gonflés semblent n’attendre que le premier rayon tiède pour éclater, on cueille quelques tiges. A l’intérieur, le forsythia, berné, ne tarde pas à exploser de couleur.

Les premières fleurs du printemps sont jaunes, les primevères, les jonquilles, même les tulipes sauvages qui tapissaient les vignes, à l’époque où le désherbage se faisait sans herbicides, à la charrue. Le forsythia n’échappe pas à la règle. C’est un jaune qui réchauffe, une petite boule de soleil dans chaque jardin.

Promenez-vous en mars dans un quartier résidentiel, et cherchez les maisons qui n’ont pas de forsythia. Tous les jardiniers, ou presque, en ont planté un, sans la moindre réticence à l’idée de copier sur les voisins.

Pas seulement parce que c’est un arbuste d’une culture enfantine, qui s’accommode aussi bien d’un oubli complet que d’une taille maniaque : le forsythia est un must. Il répond à l’impatience que nous éprouvons dans l’attente du printemps. Sa floraison précoce est un cri de joie muet : « l’hiver se termine ! »

Son heure de gloire terminée, le forsythia rentre dans l’ombre. Les feuilles prennent le relais des fleurs fanées. Elles offrent un écran de verdure agréable mais si banal qu’on oublie la plante le reste de l’année. On peut lui redonner de l’intérêt en y faisant grimper des pois de senteur, dans une floraison rose du plus bel effet.

Maison natale de Corneille

Pierre Corneille a eu l'extrême courtoisie, et je l'en remercie, de naître à une date facile à retenir : le 6 juin 1606.

Pierre Corneille a eu l'extrême courtoisie, et je l'en remercie, de naître à une date facile à retenir : le 6 juin 1606.

Lui qui a composé tant de vers qui sont venus s'inscrire dans la mémoire de générations de comédiens, a choisi pour venir au monde un lieu non moins mnémotechnique : la rue de la Pie. C'était bien vu pour qui portait un nom d'oiseau, et s'est rendu célèbre par la plume.

La rue de la Pie où naquit le grand dramaturge se trouve à Rouen, à deux pas de la place du Vieux Marché où avait été dressé, en 1431, le bûcher de Jeanne d'Arc.

Au numéro 4, la maison natale de Pierre Corneille, signalée par une inscription, se visite. C'est une belle demeure à colombages dans laquelle le cabinet de travail du poète a été reconstitué. Le musée Corneille de Rouen présente aussi des meubles et tableaux du 17e siècle et une riche bibliothèque.

Mais les amoureux de l'auteur du Cid, s'ils n'ont que peu de temps pour visiter Rouen, se trouvent confrontés à un choix cornélien : car il existe un deuxième musée Corneille non loin, dans la banlieue rouennaise, à Petit-Couronne. Il s'agit de la "maison des champs" de la famille, une belle demeure à pans de bois essentés, garnie d'une foule de souvenirs.

Ce musée Corneille départemental est agrémenté d'un joli jardin où l'on peut voir encore le puits, le four à pain, le potager et le verger, et même l'auge aux cochons. Tout cela ajoute au pèlerinage sur les lieux d'inspiration du dramaturge une petite touche prosaïque et champêtre qui ne manque pas de charme.

Des peupliers peuplés de pies

Pie niche haut, oie niche bas : la pie a la folie des hauteurs. Elle adore faire son nid où nul ne viendra la chercher, à une dizaine de mètres du sol. Pour nous les humains, cela reviendrait à n’accepter de loger qu’au dernier étage des plus hautes tours, ce qui provoquerait certainement une insoluble crise du logement. Heureusement pour la pie, les peupliers, l’équivalent pour elle des gratte-ciel, abondent en Normandie, surtout dans le fond des vallées. Et personne ne lui dispute son perchoir préféré, tout près de la cime, dans le grand balancement du vent.

Pie niche haut, oie niche bas : la pie a la folie des hauteurs. Elle adore faire son nid où nul ne viendra la chercher, à une dizaine de mètres du sol. Pour nous les humains, cela reviendrait à n’accepter de loger qu’au dernier étage des plus hautes tours, ce qui provoquerait certainement une insoluble crise du logement. Heureusement pour la pie, les peupliers, l’équivalent pour elle des gratte-ciel, abondent en Normandie, surtout dans le fond des vallées. Et personne ne lui dispute son perchoir préféré, tout près de la cime, dans le grand balancement du vent.

Pas besoin d’être calé en botanique pour reconnaître un peuplier, cette grande bringue d’arbre qui met trois têtes à tous les autres. La pie est tout aussi facile à identifier, avec son élégant costume noir et blanc, qui évoque celui des chefs d’orchestre…

L’arbre et l’oiseau n’allant pas l’un sans l’autre, il n’y a pas besoin de chercher longtemps, à Giverny, pour voir des pies. Pas farouches, elles s’approchent volontiers des habitations.

La pie chante, prétend une marque de bonbons. C’est être bien complaisant pour son cri sec comme un claquement, guère plus mélodieux que le croassement d’un corbeau. En fait de chant, on dit plutôt que la pie bavarde, jacasse, jase et même agasse, oui, avec deux s à la place du c.

Peupliers et pies ont tous deux inspiré Claude Monet. S’il n’a peint l’oiseau qu’une seule fois, dans le tableau célèbre du musée d’Orsay, il a exploité longuement le thème des Peupliers, qui s’alignent sur ses toiles en séries à la composition géométrique.

Tout le littoral du Calvados est dévolu au souvenir, à travers les plages du Débarquement et leurs multiples musées. Si les détails des faits nous sont connus aujourd’hui, c’est en grande partie grâce au travail irremplaçable des journalistes correspondants de guerre, qui ont couvert l’évènement au péril de leur vie. On pense en particulier aux photos du 6 juin 44 prises par Robert Capa, débarqué avec les Américains dans l’enfer d’Omaha Beach.

Tout le littoral du Calvados est dévolu au souvenir, à travers les plages du Débarquement et leurs multiples musées. Si les détails des faits nous sont connus aujourd’hui, c’est en grande partie grâce au travail irremplaçable des journalistes correspondants de guerre, qui ont couvert l’évènement au péril de leur vie. On pense en particulier aux photos du 6 juin 44 prises par Robert Capa, débarqué avec les Américains dans l’enfer d’Omaha Beach.