Le belvédère de Giverny

Un panneau a fait son apparition à Giverny. Il se trouve à l’arrière du musée des impressionnismes, rue Blanche-Hoschedé-Monet, entre la mairie et la ferme de la Côte. Le musée a décidé de baliser l’accès à la colline sur ce terrain qui lui appartient, pour encourager les randonneurs à prendre de la hauteur et profiter d’une belle vue sur la vallée.

La grimpette est rude et clairement pas pour tout le monde, mais tout de même pour un large public, avec quelques pauses. Vous voyez le petit trait horizontal en haut de cette pâture à moutons ? C’est le banc. C’est là que nous allons.

Et voici la récompense ! Le regard porte jusqu’à la ligne de collines au pied desquelles coule la Seine. Entre les deux, la plaine est traversée de rangées d’arbres qui matérialisent les bras de l’Epte. Juste en bas, on aperçoit les toits végétalisés du musée. C’est agréable de pouvoir s’asseoir tranquillement pour contempler.

Voici l’angle choisi par Claude Monet pour peindre son quartier du Pressoir. A gauche, la ferme de la Côte. Avec la neige cela a dû être difficile de se hisser sur la colline avec son matériel.

Monet et la banque

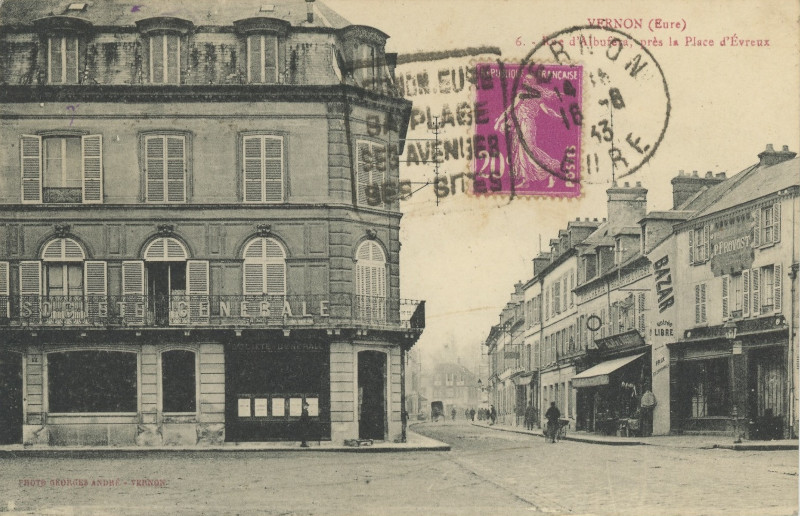

SOCIETE GENERALE. Les lettres se répétaient dans la rue d’Albufera, tandis que sur le pan coupé figurait le mot CHANGE.

Il me semble lire la date de 1933 sur la première carte postale, et les véhicules de la seconde ont bien l’air eux aussi de dater de l’Entre-deux-guerres. En 1933, Claude Monet est mort depuis à peine sept ans. A l’intérieur des locaux, il reste sûrement des guichetiers qui l’ont bien connu, car c’était là son agence bancaire.

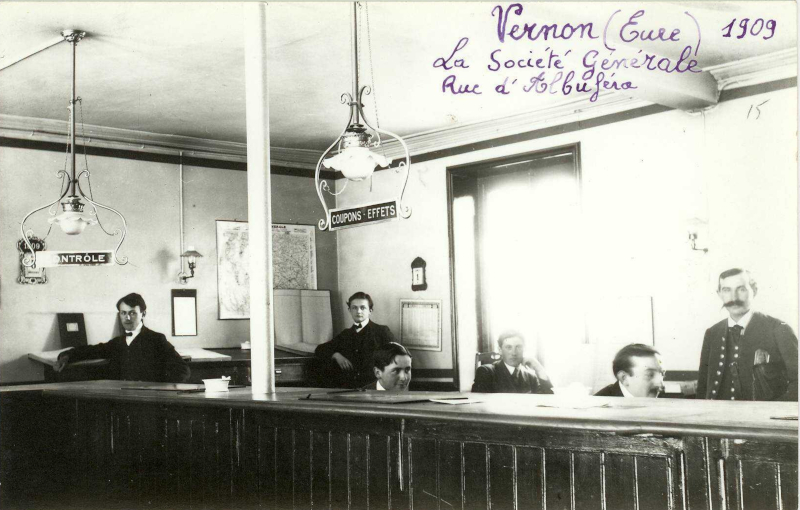

En parcourant les cartes postales de Vernon mises en ligne par les Archives départementales de l’Eure, j’ai eu la surprise de tomber sur l’incroyable document qui suit, et qui nous fait pénétrer dans l’agence dès 1909, donc en plein à l’époque où le peintre la fréquente régulièrement.

Cela a tout l’air d’être une photo plutôt qu’une carte postale. Cette fois, on y est, avec tous ces messieurs qui se sont interrompus dans leur travail et fixent le photographe comme ils devaient fixer Monet quand il pénétrait dans les locaux.

Michel de Decker, biographe vernonnais de Monet, (Claude Monet, Perrin) a recueilli et publié dans son ouvrage le témoignage de l’un des anciens employés de l’agence : selon Marcel Roncerel, l’arrivée de Monet suscitait toujours un certain émoi car il détestait attendre. Il frappait le sol de sa canne ou en faisait des moulinets. Monet déposait de grosses sommes d’argent qui interloquaient les guichetiers par leur montant et leur origine.

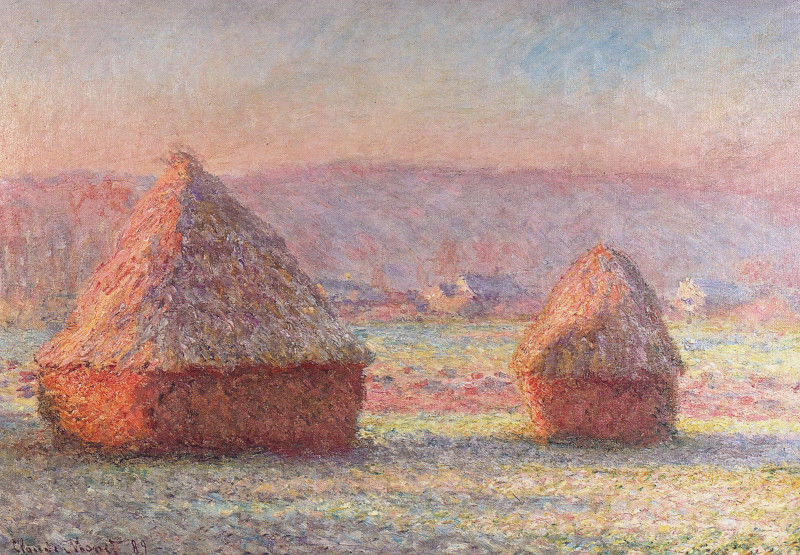

Une première allusion à la possession d’actions apparaît dans une lettre de 1888, dix ans seulement après les vaches très maigres de Vétheuil. Ce portefeuille va se développer à mesure que Monet augmente ses prix et que les amateurs recherchent ses toiles. Marianne Alphant (Claude Monet, une vie dans le paysage, Hazan) fait la liste des titres qu’il possède en 1913 : Sucreries d’Egypte, Obligations bulgares, argentines, japonaises, russes, Chemin de Fer de Sao Paulo, Banque russo-asiatique, Magasins du Printemps, Port de Para, American Telegraph-Telephone, Brazil Railway, Compagnie Lorraine d’Electricité, Colonisation du Japon, Tramways Parisiens… Ouf !

Il a 72 ans. Vendre n’a plus de sens. Autant il bataillait sur les prix quand il avait une famille nombreuse à nourrir, autant il n’a plus besoin de recevoir de l’argent en échange de ses tableaux maintenant. C’est à cette époque qu’il se met à donner des toiles ou des pastels pour des ventes de charité ; on n’arrête pas, d’ailleurs, de le solliciter. En point d’orgue, le majestueux don des Grandes Décorations à l’Etat français ira de soi.

Giverny en 1974

Ma première réaction a été que ce jardin, présenté comme celui de Monet, était une copie, un parc dans l’esprit de Giverny. Puis j’ai vu la date : avril 1974, et d’un seul coup cette photo a pris un tout autre sens et un très grand intérêt.

Le problème, c’est que, une fois passée la légende en anglais, le commentaire disait ceci :

Başbakan Bülent Ecevit, Nisan 1974’te, Fransa Cumhurbaşkanı Pompidou’nun cenaze törenine katılmak üzere Başbakan Yardımcısı Necmettin Erbakan ve Milli Savunma Bakanı Hasan Esat Işık’la birlikte Paris’teydi.

Etc, etc, pendant des lignes. Je n’arrivais même pas à savoir quelle langue c’était.

Heureusement, nous vivons une époque formidable, et voici ce que donne la traduction automatique avec détection de la langue, en l’occurrence le turc :

Le Premier ministre Bülent Ecevit était à Paris avec le vice-Premier ministre Necmettin Erbakan et le ministre de la Défense nationale Hasan Esat Işık pour assister aux funérailles du président français Pompidou en avril 1974. Après la cérémonie, ils se sont rendus dans la ville de Giverny, où se trouvent les jardins de Monet. La délégation était accompagnée de Bernard Berche, maire de Giverny, également agriculteur, et des jardiniers, Monsieur Blain et Jean-Marie Toulgouat, qui s'occupent des jardins. On dit qu'ils étaient très gênés devant cet élégant premier ministre de Turquie, qui parlait un anglais parfait, à cause des jardins négligés. La maison et les jardins de Monet, qui ont été réparés et ouverts au public à la fin des années 1970, accueillent environ un million de visiteurs par an. On estime que les photographies ont été prises par Gülgün Üstündağ.

Bülent Ecevit, Monet House visit, Paris, April 1974 – (Photo Gülgün Üstündağ Flickr The commons)

Les obsèques officielles du président Pompidou ont eu lieu le 6 avril 1974, voilà donc une date possible pour ces photos. Je suppose que l’homme en tablier est M. Blin, l’unique jardinier, car on ne peut pas considérer Jean-Marie Toulgouat, descendant des Hoschedé-Monet, comme tel. La Fondation Monet a ouvert au public en 1980, après une restauration qui a débuté en 1974. Nous avons donc ici un témoignage de l’état du jardin d’eau juste avant la restauration, dans toute l’authenticité de ce qui pouvait subsister du jardin originel, qui n’était bien entendu pas du tout adapté à l’ouverture au public.

Que voit-on ? Sur la première photo, comme au temps de Monet des berges engazonnées et des planches en guise de petits ponts, de grand arbres qui ferment le jardin à l’Est, le vieux saule, un cerisier du Japon, des pétasites le long du Ru ; une eau qui paraît très marron et envasée. Sur la seconde photo, une glycine volubile au-dessus d’un pont où la délégation n’hésite pas à s’aventurer. On note aussi le gris-bleu de la peinture, la même pour les garde-corps du pont et la porte du jardin. De l’autre côté de la route, on aperçoit le muret et la grille qui entourent le clos, derrière lesquels se dressent quelques arbres.

Un seul regret, ne pas en voir davantage, notamment côté maison… Si Gülgün Üstündağ a fait d’autres photos ce jour-là, comme on aimerait les découvrir !

Monet était-il surdoué ?

Si tout le monde est d’accord pour considérer Claude Monet comme un surdoué de la peinture, je ne crois pas que cette question ait déjà été posée : Monet était-il un surdoué « tout court » ?

Pour certaines personnes célèbres, le surdon saute aux yeux. C’est le cas, disons, de Marcel Proust ou de Félix Fénéon. Leur personnalité et leurs écrits collent à l’idée que nous nous faisons d’une intelligence brillante doublée d’un regard acéré sur le monde et d’une ironie mordante.

En regardant le très bon documentaire de François Prodromidès Clemenceau dans le jardin de Monet rediffusé il y a quelques jours sur Arte, il m’est apparu que Georges Clemenceau entrait aussi dans cette catégorie des surdoués évidents, lui le tribun « tombeur de ministères ». Or, on dit que les zèbres se reconnaissent entre eux. L’idée m’est alors venue que Monet n’était peut-être pas moins surdoué que son grand ami, juste « autrement surdoué ». L’amitié entre ces deux-là était si profonde qu’elle me semble dépasser les similitudes de caractère (ce sont deux lutteurs) pour toucher à l’harmonie intime de deux personnes qui se sentent câblées pareil.

J’emprunte à Jeanne Siaud-Facchin, éminente spécialiste de la douance et inventrice, je crois, du terme de zèbres pour désigner ces personnes qui pensent et sentent autrement que les autres, je lui emprunte, donc, le titre en forme de question, car elle aime mieux suggérer qu’affirmer, et laisse chacun libre d’apporter ses réponses. Pour vérifier mon hypothèse concernant Monet, je suis allée relire son ouvrage paru en 2008 Trop intelligent pour être heureux ? L’adulte surdoué (Odile Jacob).

La psychologue y décrit les traits caractéristiques et les difficultés rencontrées par les très nombreux surdoués qu’elle a suivis dans son cabinet. Ce qui frappe et va à l’encontre des idées reçues, c’est qu’il y a mille façons de vivre le surdon, y compris certaines qui vous font passer pour idiot. Jeanne Siaud-Facchin nuance la définition statistique du surdon ( un score de QI total de 2 écarts-types au-dessus de la moyenne, soit à partir de 130) pour s’intéresser plutôt aux zébrures, car pour elle on peut être zèbre même si le QI testé ne franchit apparemment pas cette limite – peut-être pour cause de fatigue ou de stress.

Comme il n’est plus possible de faire passer de bilan à Monet, nous sommes bien obligés de nous contenter d’autres indices, et d’aller chercher dans ses lettres ou dans des témoignages de proches ce qui pourrait évoquer un profil de zèbre. Parmi tous les comportements que Jeanne Siaud-Facchin a pu observer chez les surdoués, certains collent parfaitement à Monet :

- la vue perçante

- les montagnes russes émotionnelles

- une part infantile encore bien présente incluant la créativité et la capacité à s’émerveiller

- se plaindre de tout, tout le temps, en alternance avec un sentiment de toute-puissance

- le sentiment d’être en décalage temporel

- le charisme et le leadership

- le perfectionnisme

- la difficulté à se plier aux règles

- la rapidité d’apprentissage qui conduit à vite dépasser le maître

- la tendance à se faire beaucoup de souci pour ses proches

- l’insatisfaction chronique

- la puissance de travail

- l’éventuelle addiction au travail pour calmer l’anxiété

- la capacité de créer du beau là où d’autres ne voient que le banal

- le sens esthétique et poétique

Pour expliquer ce dernier point, on croirait que Jeanne Siaud-Facchin avait les tableaux de Monet en tête. Selon elle, l’esthétique

permet de s’accorder au monde dans ce qu’il a de plus intime. (…) Le sens esthétique est cette capacité à saisir par l’intermédiaire de tous les sens et avec une sensibilité subtile, la quintessence des choses. L’esthétique saisit à la fois le caché et le visible, l’intérieur et l’extérieur et embrasse le monde avec une profondeur percutante.

Le caractère poétique parle de la capacité à s’oublier soi-même pour exalter la beauté de la nature ou de l’autre. Le poétique crée un lien intime avec l’environnement. Le poétique, c’est pouvoir s’immerger entièrement dans l’environnement pour en absorber l’essence ou l’identité. Le poétique, c’est une communion avec le monde par capillarité sensitive.

Si on ajoute à toutes ces zébrures la capacité de Monet à argumenter avec brio dans ses relations avec ses marchands, c’est-à-dire, quand il en éprouve le besoin et s’en donne la peine, l’expression d’une certaine puissance intellectuelle, si on pense à sa tendance à l’inhibition sociale qui lui vaut une réputation d’ours, on arrive à un faisceau d’indices qui dessinent un profil qui pourrait bien être celui d’un surdoué, ce qui serait une explication à sa singularité.

Cataracte

Quand Monet commence-t-il à souffrir de la cataracte ? Difficile à dire, car le mal progresse insidieusement tous les jours et sans doute s’est-il habitué au fur et à mesure à la perte d’acuité visuelle qui touche surtout son oeil droit. Et puis soudain, un jour, il réalise à quel point sa vue a baissé. Cela se produit le 23 juillet 1912. Le 26, il écrit à son vieil ami Gustave Geffroy :

Il y a trois jours, me mettant au travail, j’ai constaté avec terreur que je ne voyais plus rien de l’oeil droit. J’ai tout planté là pour aller bien vite me faire examiner par un spécialiste, qui m’a déclaré que j’avais la cataracte et que l’autre oeil était légèrement atteint aussi. On a beau me dire que ce n’est pas grave, que j’y verrai comme avant après l’opération, je suis très tourmenté et inquiet.

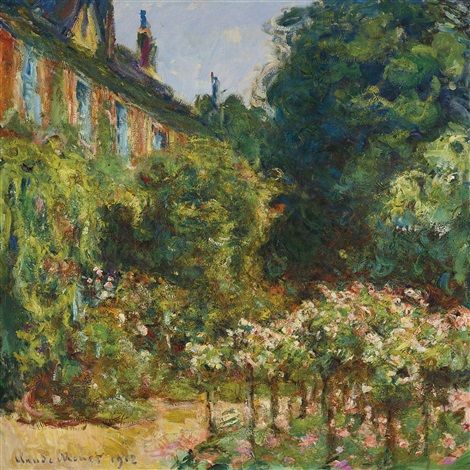

Qu’est-il en train de peindre ? Peut-être l’une des vues de sa roseraie, avec la maison qui émerge de la végétation à l’arrière-plan. Les fenêtres sont encore gris-bleu sur des murs plus orange que roses.

Dix ans plus tard, voici ce qu’il voit du même endroit. En 1924, il accepte de se faire opérer de l’oeil droit. Il lui faudra un an pour recouvrer une vision satisfaisante. L’oeil gauche ne sera jamais opéré.

A la vie à la mort

Claude Monet est né à Paris le 14 novembre 1840 au 45 rue Laffitte, juste en face de l’église Notre-Dame-de-Lorette, au pied de la butte Montmartre. Cette rue était alors connue comme « la rue des marchands de tableaux », ce que Monet n’omettait jamais de préciser à tous les journalistes qui se piquaient de vouloir l’interviewer pour raconter sa vie dans leurs colonnes, une fois la gloire venue. Georges Clemenceau lui-même se demandait s’il ne fallait pas y voir le signe d’une prédestination, et notait la coïncidence dans la biographie qu’il consacrait à son ami. Qu’on y croie ou non, c’était en tout cas un clin d’oeil du destin qui ne pouvait manquer d’amuser les lecteurs.

Mais Monet n’a jamais jugé utile de souligner une coïncidence encore plus troublante : très étrangement, quand Ernest Hoschedé est au plus mal et qu’Alice, la compagne de Monet, se rend au chevet de celui qui est encore son mari, elle le trouve dans une chambre du… 45 rue Laffitte ! C’est là qu’il meurt quelques jours plus tard, le 19 mars 1891. Selon la biographie de Daniel Wildenstein, ce ne serait pas la même maison, les numéros auraient été changés. N’empêche.

On peut chercher – et trouver – des raisons objectives pour tenter d’expliquer ce hasard : Ernest aime la peinture, il est logique qu’il loge dans le quartier des galeries… Il n’y a peut-être pas tellement de maisons qui proposent des chambres à louer dans la rue… Mais quand même. Paris est si grand.

C’est Monet qui règle les frais d’obsèques et d’inhumation de son ancien rival au cimetière de Giverny : les enfants ont réclamé d’avoir leur père auprès d’eux dans le village. Ernest est le premier à reposer dans ce qui va devenir le caveau familial.

Monet l’y rejoindra bien des années plus tard, le 5 décembre 1926. J’ai déjà parlé de cette succession de décisions et de non-décisions qui les conduit à cette proximité peu conventionnelle. Les voici côte à côte pour l’éternité… Il y a entre ces deux âmes un lien qui laisse sans voix, qui dépasse leur amour commun pour Alice et pour la peinture impressionniste. Ils se sont recherchés, aimés, puis ils se sont craints et fuis. Mais le lien était toujours là. Comme le lien indéfectible qui unit deux frères.

Les Monet d’Ottawa

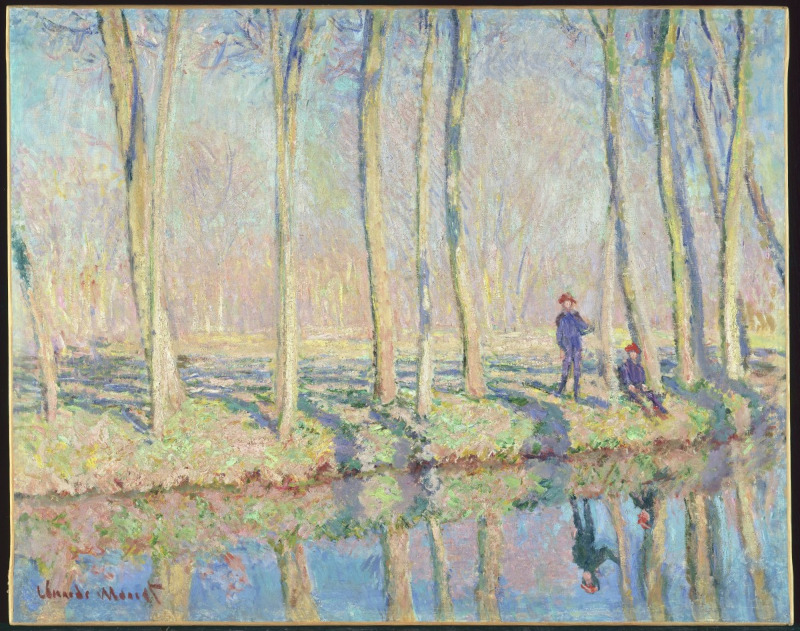

Ce n’est pas tous les jours qu’on parle d’Ottawa sur les chaînes de télévision européennes. Cela m’a donné envie d’aller voir si la capitale du Canada recelaient dans ses musées des tableaux de Monet. Le voyage en valait la peine. Celui-ci, par exemple, représente les deux inséparables le long de l’Epte. La rivière me paraît trop large pour n’être que le Ru qui traverse la propriété de Monet, je présume qu’on est plutôt du côté de l’ancienne gare de Giverny-Limetz. Si c’est bien là, on serait en fin d’après-midi un jour ensoleillé d’hiver. Un peu ce qu’on voit ces jours-ci quand il fait beau, magnifié par l’oeil de Monet. Wildenstein remarque la note rouge faite par les chapeaux des deux garçons. Des bérets ?

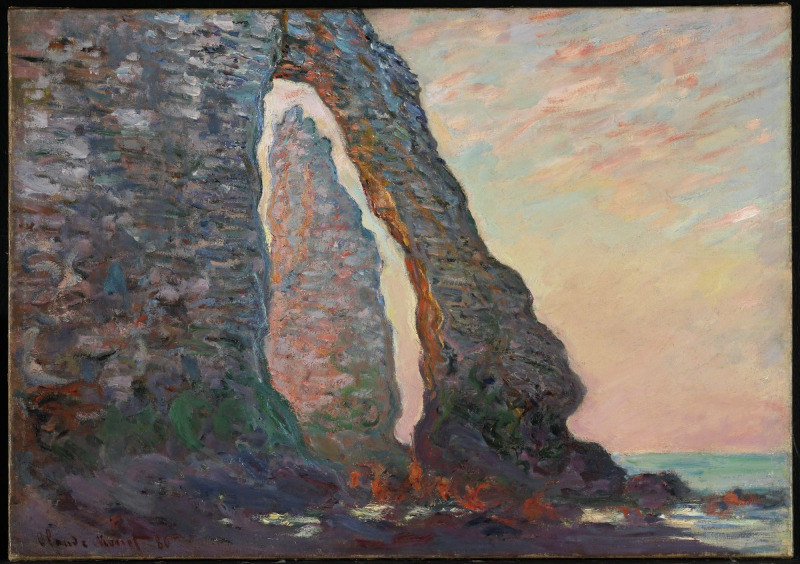

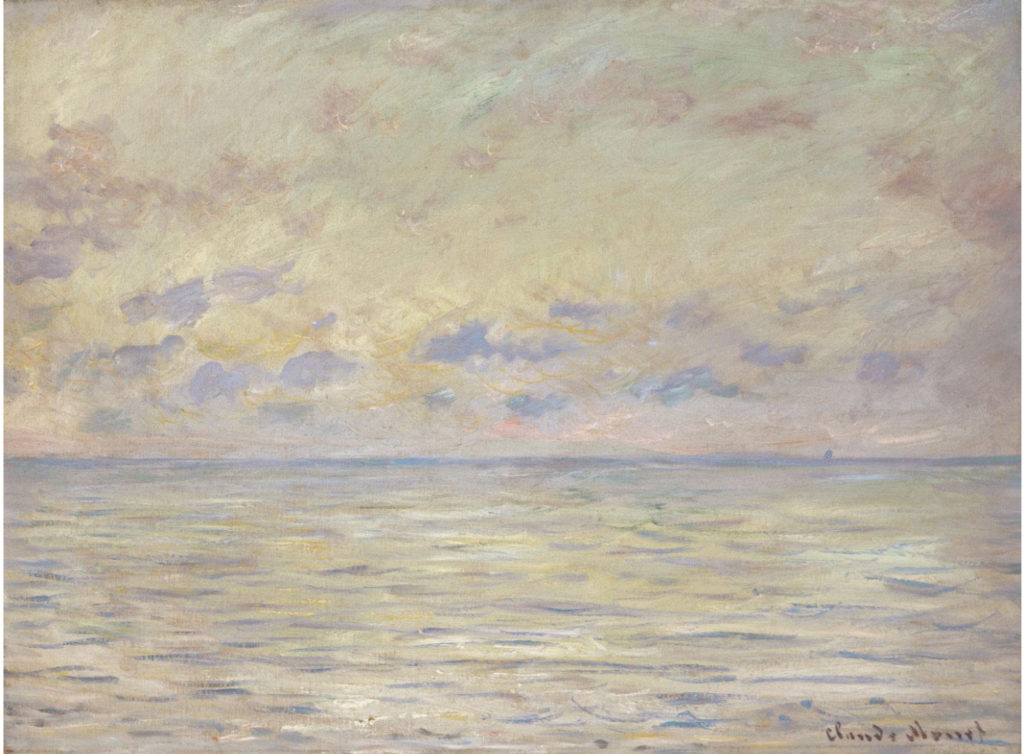

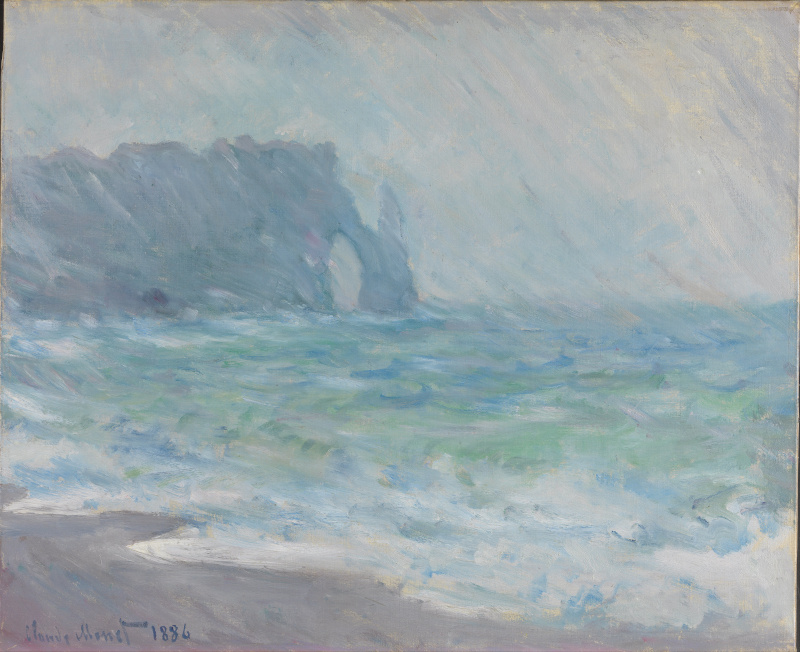

Autre vue de saison, cet aspect de la mer pris à Fécamp ou aux Petites-Dalles, à en juger par les toiles qui encadrent celle-ci dans le catalogue raisonné. Autant les bords de l’Epte étaient calmes, autant ceux de la Manche mugissent du vent du large. Monet était à son affaire.

On reste sur la côte d’Albâtre avec cette vue saisissante de l’aiguille d’Etretat cadrée à travers la Porte d’Aval. Monet s’est avancé sur le platier à marée basse, à l’heure du couchant. C’était beau, mais si court. Pas facile de retrouver ces deux critères en même temps pour finir la toile.

Enfin, à la limite de l’abstraction, un superbe effet de brouillard sur le pont de Waterloo à Londres. On croit deviner une minuscule voile en bas du tableau, signe discret de présence humaine, tandis qu’un soleil corail illumine la Tamise de reflets. Si le parallèle avec Impression, soleil levant nous paraît aujourd’hui flagrant, il faut se souvenir que le tableau « fondateur de l’impressionnisme » n’avait pas encore été hissé au rang qu’il occupe désormais.

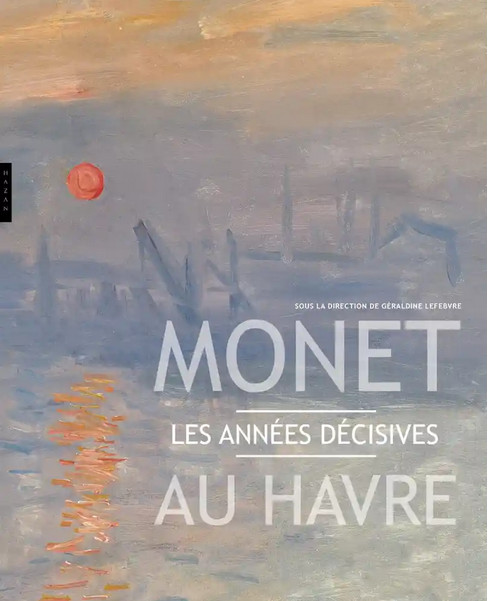

Monet au Havre

Paru à l’occasion des 500 ans de la ville du Havre en 2017, Monet au Havre explore les liens qui existent entre l’artiste et ce territoire où il a grandi et s’est pour la première fois essayé à l’art. L’ouvrage est aussi passionnant qu’il est magnifiquement illustré, et ce n’est pas peu dire. Les éditions Hazan ont apporté un grand soin à la qualité des reproductions, qui sont un régal. Jamais, par exemple, on n’avait vu si bien le premier tableau de Monet Vue prise à Rouelles, dans toute la fraîcheur de ses accords de verts.

Géraldine Lefèbvre et les autres contributeurs, tous d’éminents spécialistes de l’impressionnisme et de Monet, se penchent au fil des chapitres sur des sujets aussi divers que le musée du Havre, auquel Monet a fait don de trois tableaux ; la famille Lecadre, résolvant au passage l’énigme de l’endroit d’où a été peinte Terrasse à Sainte-Adresse ; les caricatures de Monet ; l’influence de Boudin et Jongkind ; l’émergence très précoce de la photographie au Havre ; les liens entre Monet et le Japon ; les premiers amateurs, parmi lesquels les Gaudibert ; et les dernières avancées en matière de datation des oeuvres, qui permettent d’avoir des précisions sur le jour et l’heure où ont été peints Impression, soleil levant ou Port du Havre, effet de nuit. Un très beau livre qui se lit comme une enquête, ou plutôt plusieurs. Cerise sur le gâteau, on le trouve désormais en vente à 25 euros au lieu de 45 à sa parution.

Promenade d’hiver à Giverny

La tabagie de Monet

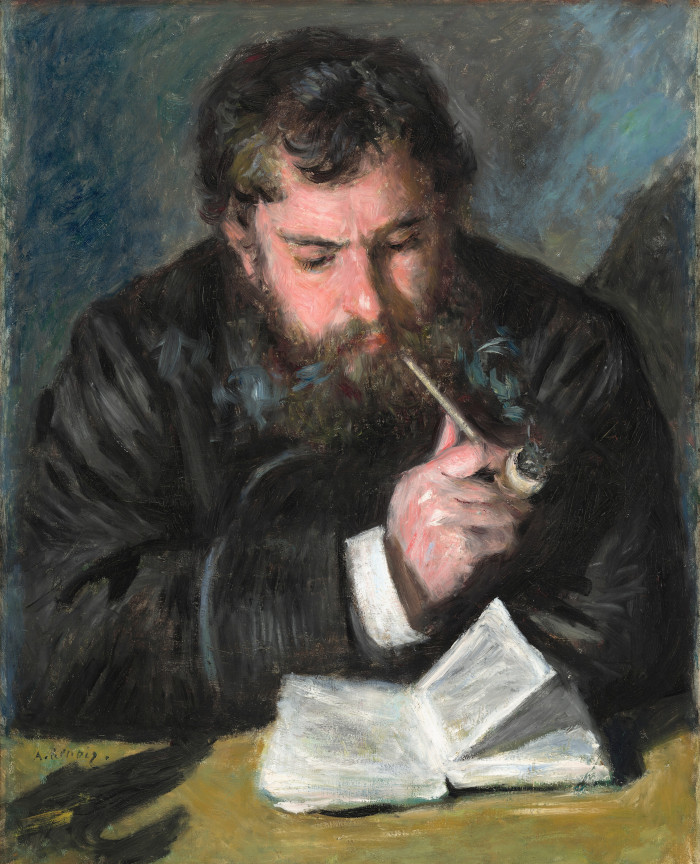

Le musée Marmottan-Monet conserve un précieux témoignage de l’amitié qui unissait Pierre-Auguste Renoir et Claude Monet : ce portrait du jeune Monet – il a 32 ans – occupé à lire le journal tout en fumant la pipe.

Le tabac va accompagner Monet tout au long de sa vie d’adulte, jusqu’à sa mort en 1926, vraisemblablement du cancer du poumon. Au XIXe siècle personne ne voit à redire à ce qu’un homme fume, on ignore les dangers du tabac. Ou on feint de les ignorer ?

Dans ses lettres à Alice et même à d’autres correspondants, Monet laisse percer sa dépendance au tabac. Ainsi, tandis qu’il séjourne dans le hameau de Kervilaouen à Belle-Île-en-Mer, le peintre n’envisage pas de s’en passer :

Lettre 691 Kervilaouen 22 septembre 1886

Vous seriez bien aimable de m’envoyer par la poste une douzaine de paquets de cigarettes ; impossible d’en avoir ici et je suis malheureux.L 697 27 septembre 1886

J’ai reçu ce soir votre bonne lettre d’hier, ainsi que les cigarettes.L 706 08 octobre 1886

Vous serez bien aimable de me renvoyer des cigarettes.L 709 à Gustave Caillebotte, 11 octobre 1886

Je vous avais demandé l’adresse du marchand de pipes à Londres. Impossible d’en trouver ici et la mienne ne marche plus. Je suis très malheureux. Si vous voulez être bien aimable, achetez-moi donc une bonne pipe en bruyère et envoyez-la moi par la poste à l’adresse ci-contre et dites-moi ce que je vous dois.L 713 15 octobre 1886

J’ai reçu ce soir les cigarettes ainsi que des pipes (envoi Caillebotte) ; aussi je me régale ; mais rassurez-vous, je fume moins et m’en trouve bien ; je ne fume plus du tout au lit et jamais à jeun.723 26 octobre 1886

Puis, en allant samedi au marché, il sera temps de me renvoyer des cigarettes, je fume plus par ces journées de pluie.L 732 1er novembre 1886

J’ai reçu les cigarettes.L 745 13 novembre 1886

J’ai reçu les six paquets de cigarettes. Vous ferez bien de m’en envoyer quand vous aurez une occasion.L 754 21 novembre 1886

Je vous remercie des cigarettes que je viens de recevoir.

Si l’on suppose qu’Alice lui envoie à chaque fois 12 paquets, sauf quand Monet précise qu’il n’y en avait que six, le jour du retour approchant, on arrive à un total approximatif de 48 paquets en deux mois, soit un peu plus d’un demi-paquet par jour. Le peintre y ajoute une pipe le soir, tandis qu’il examine ses toiles.

Même si Alice met quelque diligence à lui adresser ses « Caporal supérieur » de la Régie, elle ne manque pas une occasion de lui prêcher la tempérance, surtout lorsqu’il se plaint de maux de tête. Mais pour Monet, c’est l’obligation de rester confiné dans une chambre quand le temps est trop mauvais qui serait la source de ses céphalées. Là, ils ont raison tous deux, car la pièce où Monet demeure se charge de fumée. A Antibes, n’a-t-il pas la curieuse idée d’inviter d’autres messieurs à venir fumer le soir dans sa chambre d’hôtel ? A cette occasion se produit un épisode cocasse :

L 824 1er février 1888 Cap d’Antibes A Alice

Avec cela, il fait un froid de loup dans ma chambre ; j’avais voulu avoir du feu il y a deux jours, et après le dîner, nous étions dans ma chambre avec plusieurs messieurs à fumer, quand le feu a pris dans la cheminée : on n’avait jamais ramoné ; ça a été un événement, toute la maison à l’envers, et il y avait tant de fumée que j’ai dû coucher dans une autre chambre.

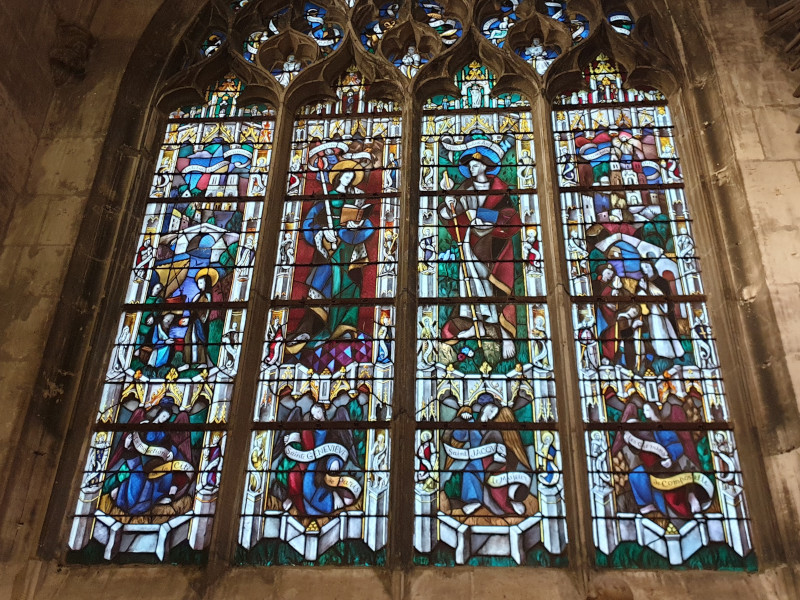

Vitrail aux églises disparues

La chapelle Saint-Jacques, une halte pour les pèlerins en route vers Compostelle, était située sur ce qui est maintenant la place Charles-de-Gaulle. Des lignes colorées de pavés indiquent son emprise sur la place.

Ce vitrail est l’oeuvre de Jacques Bony et date de 1976. Dans les lancettes du milieu, Sainte-Geneviève et Saint-Jacques-le-Majeur se font face, sous des dais d’architecture. Au-dessus de leur tête, un phylactère indique leur nom respectivement en latin et en grec, tandis qu’un autre phylactère tenu par des anges au bas du vitrail donne leur nom en français.

Les lancettes des côtés illustrent la mission des saints : à gauche, ‘La protection de la cité de Lutèce’, à droite, ‘Les chemins de Compostelle’.

Si les personnages et les décors sont de style contemporain, leur mise en scène est inspirée des vitraux gothiques du XVe siècle tels que la collégiale en possédait avant-guerre. Dais d’architectures, pinacles et petits personnages sur les colonnes se retrouvent sur une unique verrière rescapée dans la chapelle voisine.

La tombe de Claude Monet

La tombe de Claude Monet est une grande concession familiale, dans laquelle quatre personnes avaient déjà pris place avant lui. Elle en accueille huit au total.

Avec qui avez-vous envie de passer l’éternité ? C’est une question qui mérite qu’on se la pose. De façon assez surprenante, Monet partage son caveau de Giverny non seulement avec son épouse Alice, mais aussi avec Ernest Hoschedé, le premier mari de celle-ci. Le mécène et ami de Monet, puis son rival. À se demander si Claude avait vraiment réfléchi à la question.

La situation a pris cette tournure une décision après l’autre, presque par mégarde. Le premier à mourir est Ernest. Il décède en 1891 à Paris, mais les six enfants du couple Ernest-Alice, qui habitent maintenant avec Monet à Giverny, demandent à ce que leur père soit enterré dans le village pour pouvoir aller se recueillir sur sa tombe. Monet y consent. Il achète une concession au chevet de l’église de Giverny. Curieusement, Monet investit dans un grand caveau. Est-ce également une demande des enfants ? À partir de ce choix, il peut se douter qu’il finira aux côtés d’Ernest. Il faut croire que cela ne le dérangeait pas.

La deuxième à disparaître est Suzanne, l’une des filles d’Ernest et Alice. En 1899, elle rejoint son père dans la tombe. Normal.

Ou non. Là encore, un autre choix aurait pu être fait. Car Suzanne est mariée et mère de deux enfants. Le cimetière de Giverny vient d’être agrandi en 1891, la place ne manque pas, la famille aurait pu décider de réserver un autre emplacement pour Suzanne et son époux.

Sa mère, Alice, est inconsolable. Elle ne se remettra jamais de la mort de son enfant. Elle est la troisième à s’éteindre, en 1911.

Et à nouveau, on décide que sa place est auprès de son premier mari et de sa fille chérie, et non pas dans une autre tombe, où elle aurait attendu Monet.

En 1914, Jean Monet, le fils aîné de Claude et Camille, succombe à une grave maladie. Il est le premier Monet à être enterré dans ce caveau jusque-là occupé uniquement par des Hoschedé. Pourquoi là ? On a un peu l’impression qu’il n’a rien à y faire, à cela près qu’il est l’époux de Blanche Hoschedé qui y a toute sa place, en tant que fille d’Ernest et Alice et soeur de Suzanne. Peut-être est-ce elle qui a fait ce choix.

Puis, en décembre 1926, c’est au tour de Monet d’être inhumé.

Claude a-t-il exprimé une intention, un souhait, des dernières volontés ? Selon Jean-Pierre Hoschedé, son beau-fils, il a demandé à être enterré simplement, comme un enfant du pays. Mais il ne semble pas avoir dit quelque chose à propos du caveau. Cela devait aller de soi sans doute. Sans que quiconque y trouve à redire, il rejoint son fils, sa chère Alice, Suzanne, et du même coup Ernest. À l’époque, personne ne relève.

Blanche, qui adorait son beau-père, se devait de reposer auprès de Claude Monet et de son époux Jean Monet. C’est ce qui arrive en 1947.

Il reste deux places, dont Michel Monet, le plus jeune fils de Claude, décide de faire ce qu’il veut. Quand son épouse Gabrielle rend son dernier souffle en 1964, Michel, qui habite pourtant à Sorel-Moussel, à une heure de route, la fait enterrer à Giverny.

Michel avait attendu le décès de son père pour épouser Gabrielle Bonaventure, peut-être parce que Monet désapprouvait cette liaison avec une mannequin. On espère qu’ils ont fini par s’apprécier dans l’au-delà. Michel est maintenant là pour jouer les intermédiaires. Il est le dernier à avoir été enterré dans la tombe familiale, en 1966.

Les autres enfants Hoschedé, Marthe, Germaine et Jean-Pierre, ont été enterrés dans des tombes voisines. Seul l’un d’eux manque à l’appel. C’est Jacques, qui avait fini par excéder Monet par ses demandes continuelles de subsides.

Quant à la grande croix qui surplombe le caveau, on peut raisonnablement penser qu’elle a été édifiée après la mort de Suzanne, tant pleurée par sa mère. C’est ce que laisse deviner l’emplacement du nom de Suzanne au centre le la croix. Le nom d’Ernest, seul autre habitant de la tombe à ce moment-là, est relégué en bas, sur le socle.

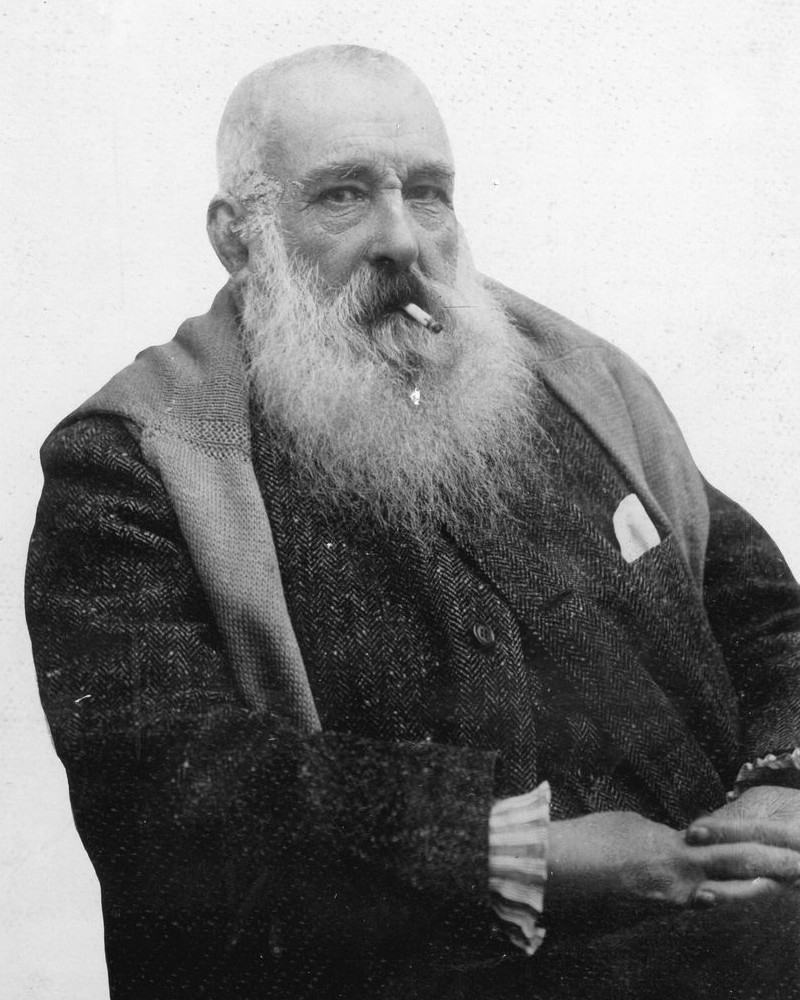

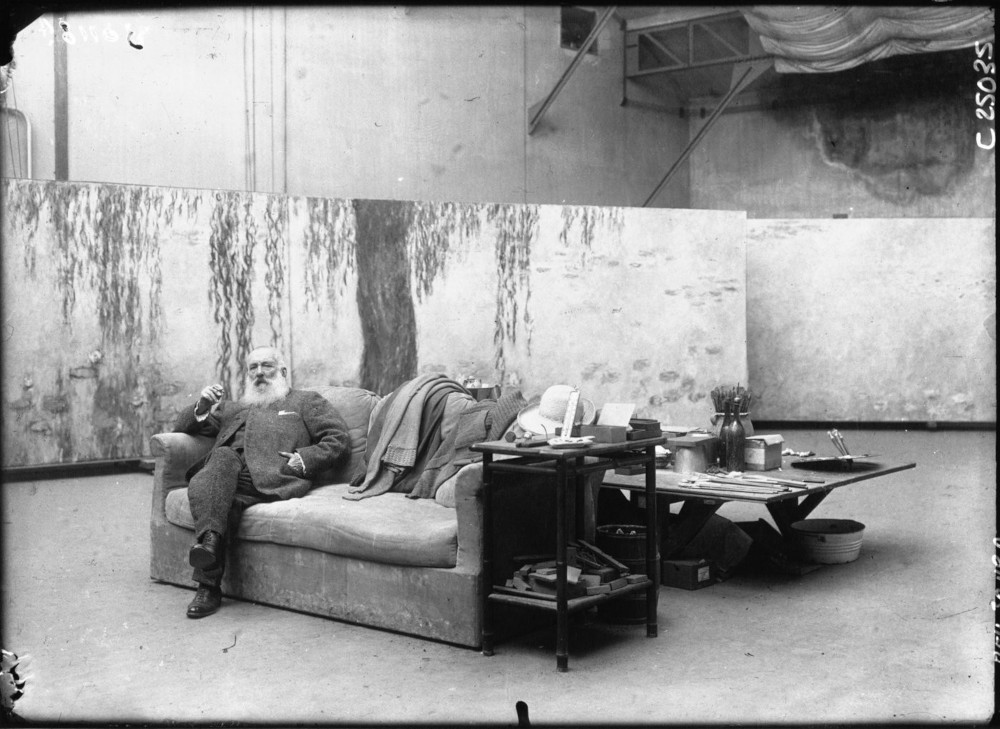

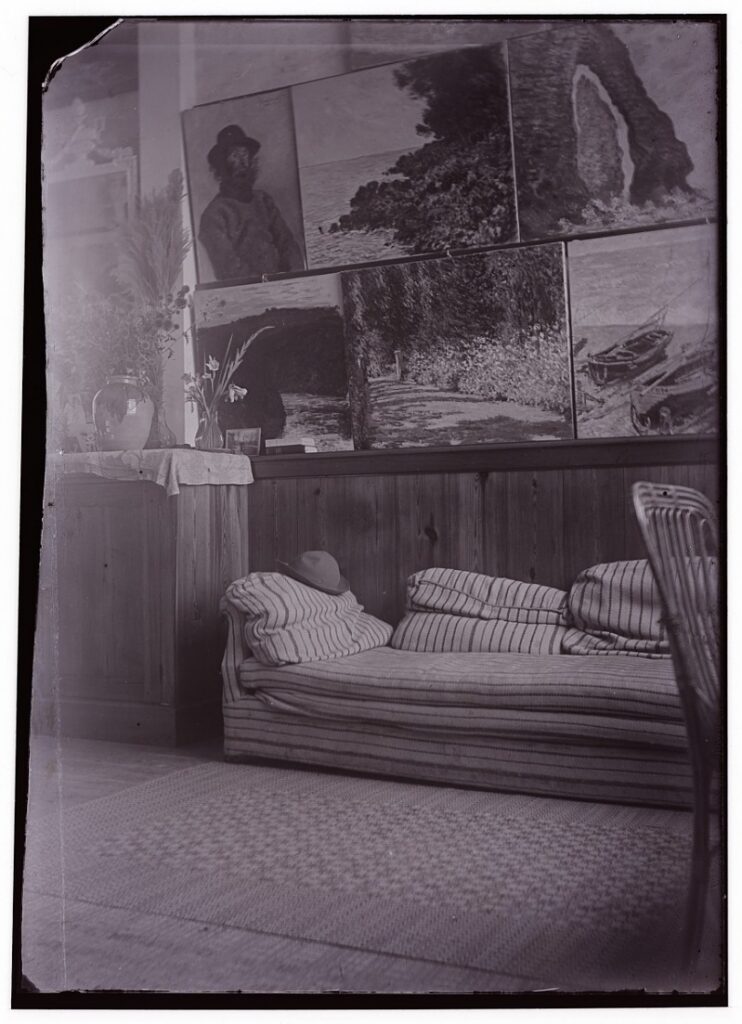

Monet dans son atelier

gallica.bnf.fr, Bibliothèque nationale de France

La pose est calculée pour être avantageuse et donner le change : Monet est assis dans le canapé de son grand atelier, jambes croisées, les doigts de la main gauche glissés dans la poche, et il fixe l’opérateur.

Il porte un beau costume d’hiver agrémenté d’une pochette qui dépasse juste ce qu’il faut, tout comme les poignets plissés de sa chemise. De la barbe impeccable aux souliers bien cirés, on sent qu’il a soigné sa mise dans la perspective de la photo. A 85 ans, il donne l’image d’un beau vieillard en pleine possession de ses moyens.

Dans la main droite, il tient une cigarette. Combien en a-t-il fumé depuis sept décennies ? Avec ses dizaines de milliers de soeurs, elle va le tuer dans quelques mois.

Monet s’est-il demandé comment le photographe allait cadrer ? S’est-il douté qu’il voudrait immortaliser, en même temps que l’artiste, son oeuvre ? Deux panneaux des Grandes Décorations forment un arrière-plan superbe au maître de Giverny. Sur la droite de l’image, on aperçoit une table basse destinée à recevoir le matériel de peinture, disposé avec le soin d’un artisan de l’art méticuleux. C’est presque une nature morte, bouteilles et grand pot qui contient les pinceaux, et surtout la palette, maintenue en équilibre par trois brosses glissées dans le trou pour le pouce. Cela sent l’astuce de pro. Monet veut-il ainsi mettre à part celles qu’il a sélectionnées dernièrement, pour ne pas avoir à les rechercher au milieu des autres ?

Et puis, en regardant bien, l’image si parfaite se fissure. Des briquettes de charbon et du petit bois pour allumer le poêle sont posés sur le bas de la desserte. Un thermomètre trône sur le dessus, signe d’une nouvelle préoccupation pour la température. Un tas de vêtements chauds jonche le canapé. Monet est devenu frileux. Il est loin le temps où il peignait dans la neige en Norvège, bravant le froid. C’était trente ans plus tôt…

Enfin, sur cette même desserte, Monet a posé ses lunettes. A l’envers, sans les replier, lui si soigneux : comme quelqu’un qui n’est pas habitué à en porter. On distingue un verre sombre et un verre clair. Il les a retirées parce qu’il sait qu’il n’est pas photogénique avec, une coquetterie dont on lui sait gré.

Sans lunettes, il ne voit sans doute pas la grande trace d’humidité qui s’est formée sur le mur du fond de l’atelier, due à une fuite de la verrière dissimulée par le velum. De quoi être contrarié, le bâtiment a tout juste dix ans. Le canapé (qui n’a pas l’air d’être celui de la limousine) montre lui aussi des traces d’usure.

L’image dit la fuite inexorable du temps, face à l’éternelle jeunesse des Nymphéas.

La méthode Monet

Les campagnes de peinture de Claude Monet obéissent à un programme immuable, qui nous est connu par ses lettres à Alice et, dans une moindre mesure, par les observations de personnes qui l’ont vu à l’oeuvre.

En général Monet se rend à une destination où il est déjà allé (Etretat, Bordighera, Antibes, Fresselines, Londres…) ou dont il pressent le potentiel pictural (Belle-Île-en-Mer, la Norvège…). Les premiers jours sont consacrés au repérage de motifs à peindre avec leur lot d’hésitations et de doutes. Monet recherche un endroit « qui l’empoigne ». S’il se décide pour un lieu, il ne peut s’empêcher de se persuader que ce serait mieux ailleurs, un peu plus loin. Quand il est à Fresselines, il rêve d’aller à Crozant. Il pense ne passer que quinze jours au premier endroit avant de rejoindre le second… où il n’ira finalement jamais.

Une fois les sites bien repérés, un porteur trouvé, le travail proprement dit commence, et toujours dès le matin. Pour capter l’effet, le peintre couvre toute sa toile de traits assez larges et espacés d’un à deux centimètres grâce auxquels il note les valeurs des tons. Puis, au cours des séances suivantes, il repeint sur ce premier canevas, apportant de plus en plus de précision à ses notations chromatiques.

Quand sait-il qu’un toile est finie ? C’est l’expérience qui lui dit s’il peut encore apporter de la force à une peinture en ajoutant des touches. Décision très subjective et où il doute souvent de lui. Un jour il est content de son travail, le lendemain rien ne va plus. Les périodes d’exaltation dans la création sont suivies de lourdes journées de découragement. Et toujours ce leitmotiv : que c’est difficile de peindre…

La toile en devenir est une gestation fragile. Monet lutte pour restituer dans la matière ce que ces yeux captent de la beauté du monde et de la lumière. Il se trouve souvent bien en deçà, d’où des mouvements de rage, des cris d’impuissance. Certaines études sont abandonnées après 15 ou 20 séances, parce qu’il les a « gâchées » ou qu’il les trouve « tout simplement mauvaises ».

Mais quand tout va bien, Monet se surmène, dans un état second. Il est porté par la création, ne sentant ni la fatigue, ni la pluie ni le froid. Ses études « le passionnent. » Il le sait, c’est quand il est dans cette fièvre de travail qu’il réalise ses plus belles toiles.

Les semaines succèdent aux semaines. A mesure qu’il a découvert les différentes facettes d’un paysage par tous les temps, le peintre a mis en chantier des toiles nouvelles : jusqu’à une trentaine. Rentrer, c’est condamner celles qui sont encore trop peu avancées : il ne pourra pas « en venir à bout » à l’atelier. Mais pour les « sauver » il lui faut la météo correspondante, et elle ne se commande pas.

Peu nombreuses sont les toiles qu’il termine véritablement sur place. Mais il arrive qu’il décide d’en mettre certaines en caisse et de ne plus les revoir avant de rentrer à Giverny, de peur de risquer de les abîmer. La saturation fausse le jugement et porte à déconsidérer son ouvrage.

Et puis un beau jour, quand il est totalement à bout, abruti de fatigue et de peinture, Monet rentre. Il range ses toiles dans des caisses en bois qu’il expédie par le train jusqu’à Vernon. Ordre est donné d’aller les chercher à la gare, mais interdiction de les ouvrir avant son retour. Une fois reposé, après quelques jours ou quelques semaines, Monet ouvre lui-même les caisses, regarde ses toiles les unes à côté des autres, et apporte les finitions nécessaires en les harmonisant entre elles. Faire aboutir toute la série lui prend encore un mois ou deux pendant lesquels il ne se sépare d’aucune oeuvre. Ce n’est qu’une fois l’ensemble des toiles de la série terminées qu’il consentira à les vendre. Elles seront signées et datées juste avant d’être envoyées au marchand.

Monet et Geffroy

Les périodes de la vie de Monet qui nous sont les mieux connues sont celles où il était éloigné de chez lui pour peindre, grâce aux lettres qu’il envoyait à sa femme, à ses amis et à ses marchands, dans lesquelles il décrit en détail son quotidien et son travail.

Parmi tous ses voyages, le séjour de Belle-Île-en-Mer est peut-être le mieux documenté, car il bénéficie d’une seconde source exceptionnelle. Gustave Geffroy, rencontré par Monet sur l’île, est devenu son ami intime et son biographe. Il a livré sa propre version de l’histoire.

Il y a quelque chose d’assez magique dans leur rencontre, une coïncidence heureuse qui paraît pilotée par la destinée. Car les deux hommes qui avaient une estime réciproque sans s’être jamais croisés encore font connaissance dans un hameau perdu au bout de l’île, au milieu de nulle part, à Kervilaouen.

Monet a trouvé tout près de là de superbes motifs de côte accidentée et sauvage, à Port-Goulphar, Port-Domois et Port-Coton.

De son côté, à l’automne 1886, Gustave Geffroy s’intéresse à Auguste Blanqui, socialiste révolutionnaire, incarcéré sur l’île trente ans plus tôt. Blanqui avait tenté de s’évader et devait embarquer à Port-Goulphar sur un bateau à destination de l’Angleterre, mais il avait été trahi par le pêcheur qui devait être son complice, et l’évasion avait échoué. Geffroy est venu enquêter sur place.

Voici le compte-rendu que le peintre fait à chaud de sa rencontre avec le critique :

Lettre 702 de Claude Monet à Alice Hoschedé

(Kervilahouen), dimanche soir (3 octobre 1886)

(…) Quoique dans un coin vraiment perdu, j’ai fait une rencontre aujourd’hui ; en rentrant ce soir pour dîner, je trouvai ma place habituelle prise par un monsieur et une dame qui dînaient. (…) Ce monsieur, auquel on avait dit que je faisais des tableaux, s’excuse d’avoir pris ma place, me cause et me demande si je connais Raffaëlli ; il me dit être un de ses grands amis. Bref, en entendant mon nom, il se précipite et me donne force poignées de mains et manifeste toute son admiration ; c’est un critique d’art de la Justice qui a fait de très bons articles sur moi, auquel j’avais adressé des remerciements. (…) C’est drôle d’être si loin et de faire des rencontres. (…)

Ainsi est scellée une amitié qui durera jusqu’à leur mort la même année 1926.

La biographie que Geffroy consacre à la fin de sa vie à son ami commence par le récit de cette rencontre fortuite :

(…) Je m’étais installé pour dîner, après une journée de marche, à une petite table placée dans l’encoignure de la salle. J’avais pris, sans le savoir, la place habituelle de l’artiste. Celui-ci entra. Un fort gaillard, vêtu d’un tricot, coiffé d’un béret, la barbe en broussaille, et des yeux brillants, aigus, qui me transpercèrent dès la porte. Je compris que celui-là tenait à sa solitude, mais puisque je devais rester près de lui au moins pendant un mois, et que lui non plus n’était pas près de s’en aller, j’ouvris la conversation, j’allais dire les hostilités.

– Vous êtes peintre, Monsieur ? lui dis-je après l’avoir salué.

– Oui, je suis peintre. (…) Et vous, est-ce que vous êtes peintre aussi ?

– Non, rassurez-vous… Je ne suis qu’un journaliste, mais j’écris des articles d’art dans un journal que vous ne connaissez sans doute pas.

– Lequel ?

– La Justice.

– Alors, vous vous appelez Gustave Geffroy ?

– C’est mon nom, en effet.

– Vous avez écrit sur moi, je vous ai remercié, mais je vous remercie encore. Je m’appelle Claude Monet.

Claude Monet – Sa vie, son oeuvre de Gustave Geffroy – (Macula)

Geffroy n’a jamais caché son admiration pour le peintre, « ce grand lutteur de l’art », « un maître nouveau ». Monet, en retour, lui voue une amitié sincère qui transparaît dans ses lettres très affectueuses, son désir de le rencontrer chaque fois qu’il se rend à Paris, ses invitations constantes à Giverny.

Le critique et historien de l’art est un compagnon de lutte, c’est aussi un fin connaisseur de l’impressionnisme et Monet aime avoir son avis sur ses toiles quand il revient d’une campagne de peinture. En outre, Geffroy sait manier les mots. Monet admire ce talent chez son ami.

Ma fidèle amitié vous est acquise et inaltérable, le malheur est que nous ne puissions nous voir davantage, écrit Monet à Geffroy le 16 octobre 1920, avant de conclure par un chaleureux : « Je vous embrasse de tout mon cœur ».

Le canapé de l’atelier

Claude Monet a présidé à la décoration de sa maison, et sans doute son épouse n’a guère eu son mot à dire. Ainsi, la chambre d’Alice est l’une des rares pièces de la maison où les meubles ne sont pas peints, comme si elle avait voulu se préserver son espace d’originalité en contraste avec les pièces autour. C’est aussi ce qui ressort d’un échange de lettres entre Claude et Alice tandis que Monet séjourne dans la Creuse, à Fresselines. Ou plutôt des seules lettres de Monet, car celles écrites par Alice ayant disparu, il nous faut lire entre les lignes.

Je voulais vous demander ce qu’il faudrait à peu près d’étoffe pour le divan de l’atelier, il y a ici de la véritable limousine. Ne croyez-vous pas que cela ferait très bien. Il y a chez Rollinat une portière comme ça, c’est très joli.

L 938 Fresselines 5 avril 1889

Monet a donc été séduit par l’aspect de cette épaisse étoffe de laine qui servait à faire des capes aux bergers dans le Limousin, et que le poète Rollinat, chez qui il prend tous les jours ses repas à Fresselines, utilise pour lutter contre le froid. Il soumet le projet à la maîtresse de maison, mais :

Je crois que vous avez raison pour le canapé, faites-le bien vite faire avec les rideaux de la salle et faites venir des échantillons pour les remplacer.

L942 8 avril 1889

Alice, en bonne maîtresse de maison économe, est la reine du surcyclage. Les rideaux de la salle sont défraîchis ? Ils feront très bien l’affaire pour retapisser le canapé de l’atelier, qui en a sans doute grand besoin. Mais Monet semble avoir oublié qu’il s’était rangé à son avis, car :

La limousine partira sans doute lundi, faites donc faire le nécessaire pour que ce soit fait pour mon retour.

L 947 12 avril 1889

Alice a dû être bien surprise de lire ceci et s’est sans doute précipitée pour avertir le tapissier de tout arrêter en attendant l’arrivée de la limousine. En tout cas Monet a l’air très content de son idée :

La limousine part aujourd’hui. Je crois que ce sera très joli, ne manquez pas de faire mettre la rayure en long dans le sens du divan.

L953 16 avril 1889

C’est précis, mais pas encore assez, car il trouve à redire aux choix d’Alice :

Vous auriez mieux fait de ne pas faire faire de volants au canapé et d’aplisser l’étoffe simplement, voyez donc ça si c’est temps encore.

L 961 23 avril 1889

On voit qu’en matière de décoration, c’est-à-dire d’esthétique, Monet sait ce qu’il veut et qu’il est maître chez lui.

Atelier de Monet, photo Lilla Cabot Perry (entre 1899 et 1909), Archives for American art, Smithsonian Institution Washington

Catalogue raisonné de Claude Monet

Le Wildenstein Plattner Institute a eu la générosité de mettre en ligne les deux éditions du catalogue raisonné de Claude Monet.

La première édition signée Daniel Wildenstein est parue volume après volume à partir de 1974 à la Bibliothèque des Arts à Lausanne. Elle compte 5 tomes, le dernier étant consacré aux dessins et pastels de Monet. C’est la plus complète puisqu’elle rassemble une biographie annotée, une reproduction en noir et blanc de chaque oeuvre et tous les détails la concernant, et les lettres envoyées par Claude Monet. Elle présente aussi d’intéressantes photos faites sur les lieux peints par Monet dans les années 1960, un certain nombre de grandes reproductions de tableaux en couleurs, et des cartes soignées.

La seconde édition (Taschen) publiée en 1996 a l’avantage d’avoir été révisée et d’être plus récente, de présenter la plupart des tableaux en couleurs, mais elle ne contient pas les lettres, ni les notes qui accompagnent la biographie, ni les photos des lieux, ni le dernier tome sur les dessins et pastels. La biographie est proposée d’un seul tenant dans le volume 1 et non répartie par tronçon dans chaque tome. Cette biographie a aussi été éditée à part sous le titre ‘Monet ou le Triomphe de l’impressionnisme’ également chez Taschen.

De très riches index complètent ces catalogues et listent les sources, les expositions, les musées, les collectionneurs, les motifs représentés… Ce sont des mines inépuisables d’informations.

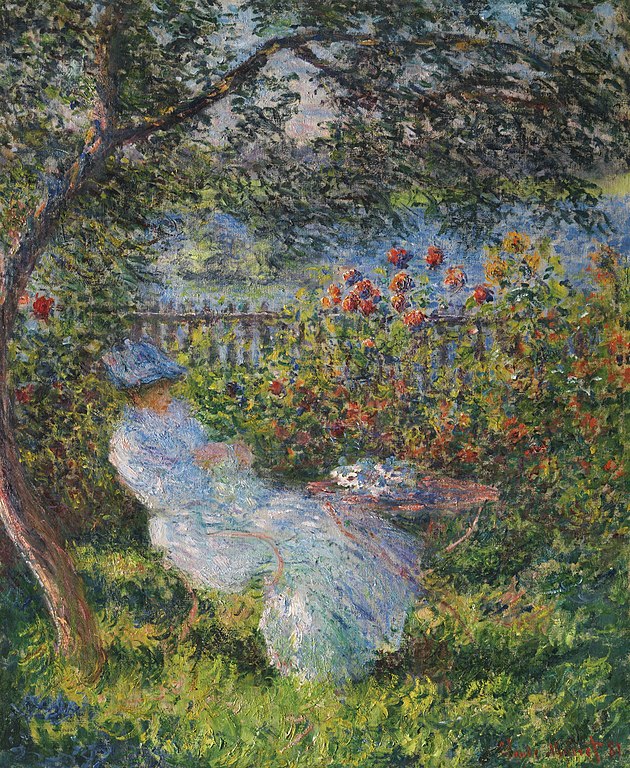

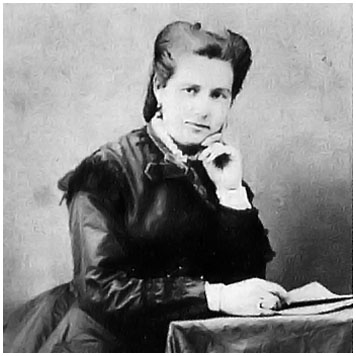

La famille d’Alice

A l’époque de Vétheuil, Alice pose pour plusieurs tableaux de Monet dans le jardin qui descend vers la Seine

Alice Hoschedé-Monet, la seconde épouse de Claude Monet, est née Raingo le 19 février 1844 à Paris 11e. Ses parents la prénomment Angélique Emélie Alice : on voit que le prénom usuel n’est pas forcément le premier de l’état-civil.

A sa naissance, sa mère Anne Jeanne Coralie Boulade a 25 ans et déjà un premier fils. Elle donnera naissance à 9 enfants au total, 6 filles et 3 garçons ; le plus jeune vient au monde 12 ans après Alice. Celle-ci a donc vu la fratrie s’agrandir et a été habituée à vivre dans une famille nombreuse. Lorsqu’elle-même se retrouvera mère et chargée de 8 enfants, elle saura faire face. Voici les membres de cette fratrie dont Alice fait partie :

Louis Benjamin Ernest Raingo né en 1841, qui épouse Anastasie Fossey

Angélique Emélie Alice Raingo née en 1844, future Mme Hoschedé puis Mme Monet

Jeanne Léonie Louise Raingo née en 1845, future Mme Coste

Gabrielle Anne Marie Raingo née en 1847, future Mme Vialatte

Cécile Victorine Joséphine Raingo née en 1849, future Mme Remy

Amédée Alphonse Léon Raingo né en 1851, qui épouse Agathe Devirgille puis Antoinette Devirgille

Ernestine Amélie Marguerite Raingo née en 1852, future Mme Le Moyne

Amélie Marie Isabelle Raingo née en 1854, future Mme Pagny

Jean Jules Paul Raingo né en 1856

Leur père, Denis Lucien Alphonse Raingo, est né à Tournai, en Belgique, en 1802. Son épouse a 17 ans de moins que lui. Papa Raingo est associé dans la société Raingo frères, fabricants de bronzes. Il est lui-même le 5e enfant d’une famille Raingo qui en compte 8. Ses enfants listés ci-dessus ont donc beaucoup d’oncles et tantes et de nombreux cousins.

Se rabougrir

A l’automne 1886, Claude Monet travaille à Belle-Île-en-Mer et doit affronter une météo peu favorable à la peinture en plein air. Au terme d’une journée où il a plu sans discontinuer toute l’après-midi par vent du nord, alors qu’il écrit à sa compagne Alice, il a bien du mal à se réchauffer dans sa chambre à l’auberge de Kervilahouen, et il lui annonce qu’il ne répondra pas à son fils Jean ce soir car :

J’ai les pieds gelés et je ne vois qu’un moyen de me réchauffer, c’est de me rabougrir dans mon dodo.

Lettre 723 26 octobre 1886

Me rabougrir dans mon dodo ! Au milieu des considérations de toutes sortes qui peuplent ses pensées et dont il fait part à sa compagne, l’expression étonne à double titre, par son dodo familier et son rabougrir bizarre. Qu’est-ce que ce terme que nous employons surtout au participe passé comme synonyme de chétif vient faire là ?

Une recherche du sens de rabougrir sur internet apporte, à côté de très nombreux emplois pour les végétaux, une définition qui colle si exactement à l’usage que Monet fait du terme qu’il ne peut s’agir d’une erreur :

Se rabougrir décrit le comportement d’un individu qui chercherait à rassembler bras et jambes contre son corps, pour réduire son espace corporel, pour garder sa chaleur corporelle ou pour rester dans un état de prostration.

Malheureusement je n’ai pas trouvé cette définition ailleurs que sur le site l’internaute. Larousse, Littré, Robert, l’Académie française font l’impasse dessus. Mais son emploi par Monet me conforte dans l’idée que cet usage pronominal du verbe a existé, même s’il n’était pas fréquent. Est-ce un régionalisme ?

Les bonnes manières

Les lettres de Claude Monet à sa compagne puis épouse Alice Hoschedé regorgent de détails sur les séjours du peintre loin de la maison familiale, son travail et ses rencontres. Elles révèlent aussi la nature du lien qui unit ce couple. Même à distance, Monet se préoccupe de la vie de la maisonnée et des soucis d’Alice. Il se montre tendre, aimant, attentif. Parfois, ses lignes révèlent la complicité qui règne entre eux deux : Monet cherche à faire sourire sa femme. C’est ainsi qu’il change de niveau de langue par l’usage de mots d’enfants ou de tournures populaires :

Lettre de Claude Monet à Alice Hoschedé depuis Bordighera, le 27 mars 1884

Merci de votre belle photographie, mais j’aime peut-être mieux la première ; mais les deux sont bien et je suis enchanté de les avoir ; mais ce que j’aimerais mieux, c’est l’original, c’est rien de le dire, comme on dit dans le monde.

L’antiphrase « Comme on dit dans le monde » est un marqueur pour avertir sa lectrice que l’usage de l’expression « c’est rien de le dire » est intentionnellement décalé. Alice et Claude sont tous deux des bourgeois qui ont reçu une éducation soignée et contrôlent leur langage tout autant que leur maintien.

Je me figure qu’ils ont à coeur d’enseigner de bonnes manières de table à leurs enfants, et que les remarques sur la façon de faire usage des couverts doivent être fréquentes dans la salle-à-manger de Giverny. C’est sur ce socle de valeurs partagées que Monet s’appuie, dans la même lettre, pour faire rire Alice aux dépens d’un pensionnaire de son hôtel en Italie :

L’hôtel s’est subitement rempli à nouveau, toujours des Anglais et des Allemands. La patronne a pensé m’être très agréable en mettant le peintre français près de moi à table, et je le déplore, car il est idiot, et heureux qu’il est de me trouver, il ne cesse de me causer ; avec cela il est dégoûtant et mange comme un saligaud ; voisinage peu agréable.

Dame ! Il n’y va pas avec le dos de la main morte. Un saligaud, ou « un homme méprisable, ignoble » : on voit toute sa fatigue le soir et son peu de goût des relations sociales, surtout avec des peintres « idiots », c’est-à-dire qui ne comprennent pas la nouvelle peinture chère à Monet. Bien d’autres personnages se trouvent épinglés au fil des lettres, mais quelquefois les rencontres sont tout de même très agréables, comme celle de Geffroy à Kervilahouen.

Oranges, citrons et mandarines

Pendant l’hiver 1884, Claude Monet fait un long séjour en Italie sur la côte ligure, non loin de Menton. Il est ébloui par la lumière de la Méditerranée et par la végétation exotique qu’il découvre : palmiers et agrumes rivalisent de beauté dans les environs, notamment dans le jardin de M. Moreno, où il est accueilli pour peindre.

Lettre à Alice, Bordighera le 25 février 1884

M. Moreno est décidément un homme charmant ; en sortant de travailler dans son jardin aujourd’hui, il m’a fallu m’y rafraîchir, manger des fruits – et quels fruits ! – et je suis rentré chargé de fleurs et d’oranges et de mandarines, ainsi que de citrons doux qui sont délicieux à manger.

(…) Embrassez bien fort les bébés, dites-leur qu’ils recevront des manradines et des fameuses, car je n’en ai jamais mangé de pareilles.

Cette lettre est complétée de la note suivante :

C’est à dessein que Monet suit la prononciation enfantine : « manradine » pour mandarine.

Les bébés en question ne sont plus si petits que ça : Jean-Pierre, né le 20 août 1877, a 6 ans et demi, et Michel né le 17 mars 1878 a presque 6 ans. Il est probable qu’ils ne font plus cette charmante faute de prononciation, et que Monet évoque un mot d’enfant plus ancien, par complicité avec Alice.

Les manradines promises vont mettre longtemps à arriver. Telles l’Arlésienne, de lettre en lettre on en parle beaucoup mais on ne les voit jamais.

3 mars : (…) M. Moreno que je n’ai malheureusement pas rencontré chez lui, de sorte que je ne peux dire si les manradines sont parties.

4 mars : Je ne puis vous annoncer encore l’envoi d’oranges. J’ai vu M. Moreno. (…) Il a été occupé ces jours-ci, (…) mais il doit faire cueillir les oranges et fera l’envoi.

5 mars : M. Moreno décidément me gâte : il m’a envoyé aujourd’hui un énorme panier de manradines. J’ai été le remercier, pensant que c’était pour envoyer aux enfants, mais il veut faire l’envoi lui-même ; celles-ci étaient bien pour moi, me rafraîchir en rentrant du travail. On n’est pas plus aimable.

11 mars : J’écrirai aux petits demain, mais je voudrais pouvoir leur annoncer que les oranges sont en route et j’espère voit M. Moreno demain.

12 mars : J’ai travaillé ce matin chez M. Moreno, mais ne l’ai pas vu ; mais comme je ne puis lui rappeler sa promesse, je m’arrangerai pour aller un de ces soirs dîner à Menton et faire moi-même un envoi de manradines, afin que les petits en aient pour la naissance de Michel et aussi pour vous rafraîchir un peu.

Monet tient sa promesse dès le 14 mars, où il écrit à Alice depuis Menton : Vous devrez recevoir par la poste six boîtes de fleurs dont deux pour les petits, à leur adresse du reste, puis par chemin de fer deux boîtes de manradines avec fleurs de poivriers et d’eucalyptus.

Les petits et les grands ne manqueront pas de bons fruits, car le 16 mars : Je suis heureux de vous annoncer que M. Moreno a fait hier son envoi ; donc les enfants auront de quoi s’en régaler avec ce que j’ai envoyé de mon côté ; je ne sais s’il en a envoyé beaucoup, mais à coup sûr elles seront bonnes, vous me direz cela.

Le 17 mars, jour de l’anniversaire de Michel, Monet pense aux enfants : A l’heure où je vous écris, les petits doivent être bien heureux, bien excités sans doute, car je sais bien qu’ils doivent être gâtés. J’espère que tous les envois, fleurs et manradines, seront arrivés à temps.

Il faut croire que non, car le 21 mars : J’espère qu’enfin les mandarines vous sont arrivées, et en bon état, et dites-moi comment est l’envoi Moreno, afin que je le remercie de nouveau en lui annonçant la bonne arrivée.

Enfin le 22 mars : Les enfants ont dû être bien contents de leurs manradines si longues à venir.

Monsieur Baudy derrière son comptoir

huile sur toile 34.9 × 44.5 cm – 1888, Smithsonian American Art Museum, Washington DC

La scène est à Giverny, en février 1888. John Leslie Breck, peintre américain de la première heure dans le village, fréquente l’hôtel Baudy, du moins son bistro, car les chambres ne sont probablement pas encore terminées à cette date. Et comme le paysage est assez morne à cette saison, il prend pour modèle Lucien Baudy installé au comptoir du bar.

Une petite estrade permet à Lucien Baudy de mieux voir ce qui se passe dans la salle même quand il est assis, un miroir derrière lui révèle qui entre même quand il est retourné. Verres et bouteilles s’alignent sur des étagères à portée de main. Contrastant avec cette impression de rangement et d’organisation, le comptoir est encombré de coupes posées en équilibre, de bouteilles, carafes et de ce qui semble être un plateau chargé de petites bouteilles d’huile et de vinaigre à poser sur les tables du restaurant. On devine que c’est une heure creuse, peut-être l’après-midi.

Au sol, le chat se pelotonne non loin de son maître. La porte de la cuisine reste fermée. La palette joue des tons de bruns et de roses, créant une atmosphère paisible. La touche impressionniste laisse voir chaque coup de brosse. Breck a néanmoins considéré son étude comme finie puisqu’il l’a signée et dédicacée ‘à Madame Baudy’. J’imagine la joie de la patronne en recevant cette oeuvre.

Le tableau a par la suite appartenu à Donald et Helen Douglass, qui en ont fait don au Smithsonian American Art Museum.

Lumières de Noël à Evreux

Enguignonné

La correspondance de Claude Monet révèle des tournures de langage qui seraient qualifiées d’archaïques, désuètes ou vieillies dans les dictionnaires d’aujourd’hui. Le vocabulaire s’érode, les tournures sont remplacées par d’autres. Du reste a fait place à d’ailleurs. Nous utilisons moins cependant et lui préférons mais. Monet est bien aise du succès de l’exposition de Boudin, qui le rendrait heureux aujourd’hui. On chercherait en vain un du coup dans ses lettres, alors que nous le prononçons toutes les cinq minutes.

J’ai souri en rencontrant cet enguignonné dans une missive de Claude à Alice. Est enguignonné celui qui est poursuivi par le guignon, la déveine, la malchance. Le préfixe ‘en’ lui donne une nuance supplémentaire, qu’on retrouve dans ensorcelé ou envoûté : il y a quelqu’un qui vous porte la poisse.

Monet est assez souvent porté à se croire malchanceux. C’est un travers qui étonne chez un homme qui donne plutôt l’image de la solidité et de la puissance. Le 17 février 1883, il écrit d’Etretat à sa compagne Alice Hoschedé :

Je voudrais pouvoir vous donner de meilleures nouvelles et vous dire que je suis à peu près satisfait sinon content, mais je ne dirais pas la vérité. Certes j’ai beaucoup travaillé encore aujourd’hui et j’en suis las et de corps et d’esprit, mais je ne fais rien de bon, je gâte tout, c’est à croire que je suis enguignonné, car j’avais bien commencé.

Tout est contre lui. Au premier rang des récriminations, la pluie qui l’empêche de travailler sur le motif. Ou simplement la météo qui change, l’éclairage qui n’est pas le même, la mer qui monte ou qui descend mal à propos. Ce sont les pêcheurs qui ont déplacé leurs bateaux, comme plus tard les paysans de Giverny démonteront leurs meules. C’est, enfin, la conscience que le temps lui est compté. En l’occurrence, il a prévu de quitter Etretat le 20 février pour préparer une exposition chez Durand-Ruel qui doit ouvrir quelques jours plus tard.

En fait, c’est la tension qu’il s’est créée qui lui est défavorable. Monet travaille bien quand il est détendu. Les voyages pour peindre sont en eux-mêmes une source de stress, qui commence par le choix de la résidence, puis des motifs, et se poursuit par la lutte contre la fatigue. Monet travaille à force pour rapporter un maximum de toiles nouvelles. Chaque jour qui passe coûte en frais de séjour et en tristesse d’être séparé des siens. Il est tiraillé entre le désir de bien faire et l’envie de rentrer. Plus la date du retour approche, plus le stress monte, et le voilà qui s’embrouille dans ses couleurs et ses pinceaux :

Je suis furieux, désolé, navré. (…) j’ai travaillé comme une brute, perdant tout ce qu’il y avait de bien dans mes études. (…) Je suis arrivé à détruire ce qui m’avait donné tant de mal à faire.

(Lettre à Alice depuis Etretat, 16 février 1883).

Le doute s’insinue et provoque cet auto-sabotage. A force de mettre la barre trop haut, de s’entêter à vouloir l’impossible, il se persuade qu’il n’y arrive pas et crée les conditions de l’acte manqué, gâcher des toiles qui étaient bien venues jusque là.

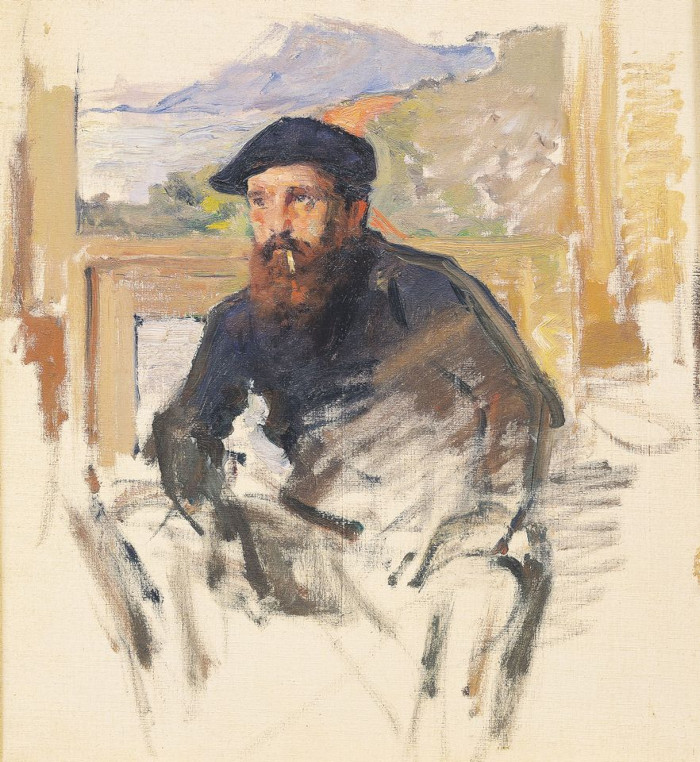

Claude Monet par Charles Giron

C’est une bataille judiciaire qui aura duré 17 ans. Le portrait ci-dessus, qui représente Claude Monet et n’est pas signé, est dû à la brosse d’un peintre genevois, Charles Giron (1850-1914).

Si vous n’êtes pas suisse, il se peut que vous n’ayez jamais entendu ce nom. Mais il est très célèbre dans la Confédération helvétique. En effet, Giron a réalisé ce qui passe pour être l’oeuvre picturale la plus connue des Suisses, la grande fresque de 12 mètres sur 5 qui orne la salle du Conseil national à Berne : Le Lac des Quatre-Cantons, le berceau de la Confédération, datée de 1901. Un tableau de chevalet représentant cette même fresque dont il est l’étude définitive s’est envolé aux enchères à plus de 500 000 euros. Ce n’est toutefois pas la cote habituelle du peintre, comme le montre l’estimation de cette même toile entre 5 000 et 8 000 francs suisses. Les vendeurs ont eu la bonne surprise de voir la valeur de leur bien multipliée par 100 lorsque le marteau du commissaire-priseur l’a adjugé.

Mais revenons à notre pochade non signée de Monet. Ce portrait fait maintenant partie des collections du musée Marmottan-Monet à Paris. Sa propriétaire précédente, Paulette Howard-Johnston, la fille du peintre Paul Helleu, pensait qu’il s’agissait d’un tableau de John Singer Sargent. Cela paraissait logique : Sargent était un ami à la fois d’Helleu et de Monet, et spécialisé dans le portrait. L’oeuvre sert d’ailleurs d’illustration au tome II de la première édition de la biographie de Claude Monet par Daniel Wildenstein en 1979, avec pour légende : « Claude Monet pose dans son atelier pour John Singer Sargent devant une grande toile représentant la Corniche de Monaco ; cat 891. »

Mais quand Paulette Howard-Johnston cède la toile au même Daniel Wildenstein, celui-ci, après une étude attentive, conteste la vente : il est persuadé que le portrait n’est pas de Sargent mais d’un peintre beaucoup moins coté. Sans doute a-t-il détecté qu’il s’agit du Giron documenté par des échanges épistolaires entre Monet et le peintre suisse. Sa biographie de Monet ne précise-t-elle pas, dans les pages consacrées à 1885 :

Le hasard qui préside à la conservation des documents a livré la trace du passage, à Giverny, de Charles Giron. Ce sympathique peintre genevois, non content d’offrir à Monet une pochade le représentant, lui achète une Eglise de Vernon pour 600 francs, prix d’ami, puis note dans un cahier d’intéressantes observations sur la palette du maître. Quelques billets encore de ce dernier, toujours amicaux, puis c’est le silence. Combien de personnages épisodiques, tel Giron, sont passés dans la vie de Monet, comme dans celle de tous les hommes illustres, sans que rien jusque-là soit venu rappeler leur souvenir ?

La première édition du catalogue raisonné – biographie détaille en plusieurs notes de bas de page de quels documents il s’agit, et ils sont nombreux. Dans ses lettres à Alice depuis Menton, où il séjourne brièvement en avril 1884 après sa campagne de peinture de Bordighera, Monet raconte à sa compagne qu’il a été présenté à

… un peintre, un monsieur Giron qui habite le même hôtel que moi, qui voulait me connaître, mais n’osait pas m’aborder ; donc, présentation et réexhibition des toiles, grande admiration ; charmant garçon du reste, nous avons passé la soirée ensemble, promenade en voiture au clair de lune.

D’autres lettres sont adressées au Genevois lui-même. Une dernière note du rédacteur de la biographie Wildenstein précise les observations de Giron suite à sa visite à Giverny, consignées dans un carnet. » Il a passé la journée du 15 février 1885 chez Claude Monet avec Helleu, et il a fait une pochade du maître de Giverny dans son atelier. La palette de Monet, d’après Giron, ne comporte ni terres, ni ocres, mais une gamme de couleurs vives. »

Madame Howard-Johnston, après négociation, accepte la nouvelle attribution et rend la moitié de l’argent contre la promesse que Wildenstein fera don du tableau au musée Marmottan. On sent bien que cette proposition de solution émane de Wildenstein. Impossible pour notre Paulette de suggérer à Daniel de faire don du tableau. Le propriétaire est libre d’en faire ce qu’il veut.

Mais l’histoire ne s’arrête pas là. Lorsque le catalogue raisonné de Claude Monet, établi par la maison Wildenstein, est réédité en 1996, Madame Howard-Johnston a la surprise de découvrir que son tableau est devenu un autoportrait de Monet ! Sous le titre « Portrait de l’artiste dans son atelier, vers 1884« , la reproduction de la pochade trône en tête du tome II. Wildenstein a fait de la place dans la succession chronologique des tableaux pour l’insérer sous le numéro 891a, juste après l’oeuvre de Monet représentée à l’arrière-plan.

La notice qui l’accompagne est pour le moins surprenante :

Peint vers 1884 avec en toile de fond une esquisse du Sentier au cap Martin, n° 891. Attribuée à tort à John Singer Sargent, cette toile est certainement un cadeau de Claude Monet à son ami.

Toutes les lettres et toutes les notes ont disparu de l’édition Taschen.

Voilà donc que Daniel Wildenstein se déjuge. Ce n’est plus une pochade du sympathique Giron, c’est l’un des très rares portraits de Monet par lui-même. La valeur de l’oeuvre se trouve multipliée par 100, au bas mot.

Quelles sont les intentions du marchand et biographe ? Je n’arrive pas à croire qu’il soit prêt à mettre en danger la réputation de sa maison juste pour un tableau. Mais alors pourquoi change-t-il d’avis ?

La seule explication que j’entrevois à la volte-face de cet homme déjà riche à millions, c’est le démon du jeu. Daniel Wildenstein est joueur, comme l’atteste son pari gagné dans la succession Bonnard, ou encore son écurie de chevaux de course. Depuis qu’il a terminé le colossal travail de catalogage de l’oeuvre de Monet, c’est lui qui décide des attributions. Il ne sait pas résister à la tentation de faire ce coup, transformer une toile achetée à la cote d’un Giron en rare autoportrait de Monet. Et au lieu de l’offrir au musée Marmottan, il l’aurait déposée dans un coffre de banque.

Puisqu’il a désormais promu le tableau au rang de vrai Monet, il convient de l’intégrer au catalogue. Wildenstein le glisse en place dans l’édition de 1996.

Cela aurait pu être discret, et peut-être que Paulette Howard-Johnston n’aurait rien remarqué. Elle serait morte quelques années plus tard, sans savoir que Wildenstein n’avait pas tenu sa parole d’offrir la toile, et il aurait pu la mettre sur le marché.

Mais il y a chez certains joueurs un plaisir sans pareil à se vanter de leurs coups, une jouissance du dépit du perdant. Il me semble que c’est la motivation qui pousse le biographe à mettre en scène le tableau dans la réédition du catalogue, pour narguer Paulette Howard-Johnston. C’est gagné, elle sort effectivement de ses gonds. Et l’assigne en justice.

L’histoire se termine bien puisque la vérité a triomphé. La justice a obtenu que l’oeuvre soit donnée au musée Marmottan-Monet. Au passage, la toile a été attribuée à Charles Giron, personnage épisodique dans la vie de Monet, certes, mais qui a su passer à la postérité par son propre mérite.