Un coup de projecteur

A 9 heures, le soleil se lève enfin derrière l’imposante colline qui surplombe Giverny.

Le pinceau de son phare touche d’abord les arbres du bout du bassin, qu’il éclaire par en-dessous comme les feux de la rampe dans les tableaux de Degas.

Les feuillages qui sommeillaient dans des tons gris-verts se réveillent sous ce baiser.

Dans cette brève ivresse matinale ils s’illuminent des couleurs chaudes des vins, verts acidulés des frênes, rouge boisé des prunus.

A côté du petit pont, le grand gunnera s’avance sur la scène, dans des vapeurs dorées que le soleil fait naître.

Bientôt ce sera tout le jardin qui rayonnera dans la gloire du matin.

L’étole sous les étoiles

Dans la prairie qui s’étend derrière le bassin aux Nymphéas, la brume est apparue avec l’aube.

Elle s’élève du sol, fantomatique, juste assez pour avaler les vaches qui sont déjà en train de vaquer en toute indifférence à leur occupation principale : paître. A croire qu’elles n’ont fait que ça toute la nuit.

On dirait un Monet, tant le peintre aimait l’atmosphère vaporeuse de cette heure à la lumière si douce, bleue, mauve, où perce la première pointe de rose.

Il aurait fait une image soyeuse de cette étole légère posée sur les épaules de la Terre, tandis que le froid tombe des étoiles.

Comment les fleurs dorment

C’est juste avant le lever du soleil qu’il fait le plus froid.

En ce moment, par temps clair, le thermomètre affiche un petit six degrés au point du jour à Giverny.

Tout comme les Nymphéas, beaucoup de fleurs se protègent en se refermant pendant la nuit.

Pas un seul aster qui ressemble à une petite étoile avant la douceur des premiers rayons.

Tout à l’heure, au grand jour, quand la dernière planète sera effacée du ciel, les corolles s’ouvriront enfin.

Les feuilles disparaîtront sous une myriade de petites fleurs laiteuses, comme un hommage végétal à la voie lactée.

L’étoile du berger

La rue Claude Monet à Giverny à 7 heures du matin, en direction de l’est.

A droite, à côté du deuxième atelier de Monet, la silhouette du grand magnolia se découpe en ombre chinoise.

Dans le ciel très clair brillent l’étoile du berger et la lune, aussi fine et recourbée qu’un cil.

C’est l’heure où les jardiniers de la Fondation Monet commencent leur travail.

Aube

La rue Claude Monet de Giverny toute mauve à 7 heures du matin, quand l’aube pâlit le ciel.

Fin d’été

Déjà la fin de l’été. Ce matin j’ai vu la première feuille de liquidambar tombée sur les nymphéas.

Chaque jour amène son lot de signes. Ce sont, un beau matin, les colchiques qui dardent leurs pousses mauves au milieu du vert des pelouses. Un autre jour, les premiers asters, les plus simples à l’air presque sauvage, qui déploient leurs toutes premières étoiles. Et puis viennent les fleurs couvertes de duvet, les leonotis, les sauges leucanthas. Et timidement, les oiseaux se remettent à chanter.

C’est encore l’été, mais un peu moins qu’avant. Le thermomètre ne fera plus de folies. Dans ses sauts de trampoline entre le jour et la nuit, il rebondit de moins en moins haut. Il fait encore doux mais tiède, l’équinoxe approche, c’est le moment qu’attendaient les fleurs de fin d’été pour entrer en scène.

Comme au sortir de l’hiver, le sortir de l’été a ses éclaireurs, ses plantes qui se hasardent quand il n’est pas encore tout à fait l’heure pour elles. Celles du printemps nous emplissent de joie. Elles annoncent les beaux jours. Mais voir dès la mi-août s’ouvrir le premier hélianthe me pince le coeur. Déjà, déjà ! Retourne te coucher, c’est trop tôt ! Attends octobre !

Je n’ai pas envie de me réjouir de leur audace. Est-ce qu’on saute de joie de voir se dessiner une première ride ?

Dans l’abondance de l’été, tandis que l’orchestre de la nature joue avec brio la grande symphonie des fleurs et des fruits, perce déjà une note, ténue encore, de mélancolie en puissance, de nostalgie à venir.

Allée monumentale

En ces temps de rentrée, voici une petite escapade au vert. C’est à Heudicourt, près de Gisors, dans l’Eure, que l’on peut admirer cet exceptionnel alignement d’arbres. Sur quatre rangées et un bon kilomètre de long, platanes et tilleuls s’élèvent vers le ciel comme les piliers d’une cathédrale. Les deux rangées d’arbres de chaque côté de la route figurent la nef. Les rangées extérieures forment les bas-côtés, un mot commun au vocabulaire des églises et à celui des routes. Du côté des champs, les branches des platanes s’étirent et retombent vers le sol. Elles évoquent des arcs-boutants.

La comparaison n’est pas de moi mais des concepteurs du spectacle « Gothique frémissant », un son et lumière projeté l’an dernier sur les voûtes de l’abbatiale Saint-Ouen de Rouen. Françoise Jolivet et Roy Lekus ont eu l’idée de photographier l’allée d’Heudicourt à travers les saisons et d’adapter ces images à l’architecture gothique de l’église. Le résultat était envoûtant.

L’allée est une route de campagne qui vient buter contre les grilles du château d’Heudicourt. Celui-ci est entouré d’un parc intéressant ouvert ponctuellement à la visite. Je pense que ce sera le cas pour les journées du Patrimoine. Le village d’Heudicourt lui-même ne manque pas de charme, autour de l’église Saint-Sulpice bâtie en moellons de silex.

Plectranthus, coleus et hypoestes

Plusieurs plantes qu’on voit plus souvent en intérieur sont cultivées en pleine terre à Giverny. C’est le cas des plectranthus, des hypoestes et des coleus, histoire de les prendre au mot avec leurs noms à coucher dehors.

Le jardinier m’a raconté que des semis spontanés se forment dans les serres, si bien qu’il ne reste plus qu’à les récupérer, leur prodiguer quelques bons soins et les replanter dans le jardin. Alors pourquoi s’en priver ?

Le plectranthus n’est pas le plus coloré mais il est très charmant avec ses festons. Une petite fantaisie de la nature dont on se demande à quoi elle sert, si ce n’est au plaisir des yeux des humains.

Il existe des centaines de plectranthus différents, et peut-être que dans la nature ils ne sont pas tous aussi portés sur les finitions féminines de leur toilette, mais les variétés présentées dans les jardins de Monet ont l’air d’avoir toutes ce trait de personnalité, qu’elles soient argentées, panachées ou vertes. La fleur a un vague air de sauge, mais il ne faut pas s’y fier, il paraît que c’est avec le coleus qu’il cousine.

Le coleus, on le repère beaucoup plus vite. Il affectionne les tenues ultra voyantes, les associations de couleurs limite mauvais goût genre bordeaux, violet, vert et jaune. Il faut oser, mais pas de problème, il ose, et c’est assez bluffant de découvrir son dressing extravagant.

Plus discrète, l’hypoestes paraît toute douce à côté. C’est la plante aux taches de rousseur, ou plante à pois (polka dot plant) en anglais. Elle paraît familière avec ses nervures vertes qui tranchent sur des tons rose, rouge ou blanc. Oui oui, on l’a déjà vue dans des potées. La voici promue au rang de couvre-sol sous les ifs de la grande allée en remplacement des impatiences, une mission dont elle s’acquitte avec panache, on peut le dire.

Noir – Histoire d’une couleur

Ce qu’il y a de bien avec Michel Pastoureau, c’est qu’on n’est jamais déçu. Chacun de ses livres allie une érudition sans faille à un talent didactique. Bref, avec « Noir », nous ne restons pas dans les ténèbres. Pastoureau est même très éclairant.

Ce qu’il y a de bien avec Michel Pastoureau, c’est qu’on n’est jamais déçu. Chacun de ses livres allie une érudition sans faille à un talent didactique. Bref, avec « Noir », nous ne restons pas dans les ténèbres. Pastoureau est même très éclairant.

Le plus frappant, finalement, c’est de voir à quel point tout est affaire de culture et complètement subjectif. Nous faisons nôtre la façon de voir de notre époque.

A travers les siècles, le rapport au noir évolue. Il fait peur, il séduit, il impressionne. Et comme rien n’est simple, il peut même être négatif et positif à la fois.

Cette ambivalence se retrouve jusque dans le lexique. Le latin disposait de deux termes pour désigner le noir, tout comme pour parler du blanc d’ailleurs. Ater est le noir mat, niger le noir brillant. Cette opposition existe aussi en ancien haut allemand (swarz/blach) et ancien anglais (swart/blaek).

Encore plus fort : « le paramètre de luminosité est plus important que celui de coloration ». Le noir-black et le blanc ont une étymologie commune qui vient de briller, blik-an.

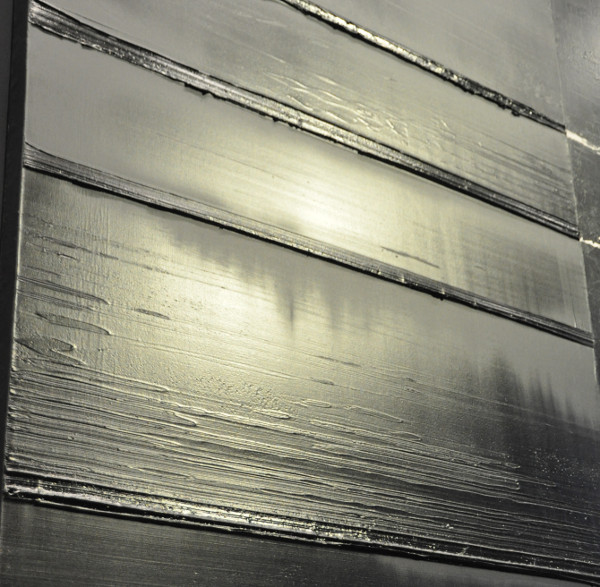

On ne peut s’empêcher de penser au contraste de brillance et de matité dans les oeuvres de Pierre Soulages, que ce soit ses Outrenoirs ou les blancs des vitraux de Conques. A Rodez, j’ai été fascinée par la toile ci-contre.

On ne peut s’empêcher de penser au contraste de brillance et de matité dans les oeuvres de Pierre Soulages, que ce soit ses Outrenoirs ou les blancs des vitraux de Conques. A Rodez, j’ai été fascinée par la toile ci-contre.

Dans la lumineuse brillance des noirs, j’ai retrouvé le bassin aux Nymphéas, les jours où il se métamorphose et s’habille haute-couture comme celui-ci ou celui-là.

Pierre Soulages, Peinture 300 x 236, 9 juillet 2000 (détail) Huile et acrylique sur toile, musée Soulages, Rodez

Août dans le calendrier DuMont 2015 de Giverny

C’est l’époque de l’année où la grande allée présente cette délicieuse coulée de capucines, encadrée par toute une rangée de dahlias simples pourpres.

Plus haut, les énormes pompons de dahlias aux couleurs éclatantes s’avancent en bouquets généreux.

Voici passé le milieu de l’été : les fleurs ont eu le temps de s’installer, d’ouvrir leurs éventaires et d’étaler leur marchandise, toutes ces soies, ces satins, ces velours grisants patiemment mis au point, spécialement conçus pour ensorceler les abeilles.

Même nous qui sommes dépourvus d’antennes et de trompes, nous nous y laissons prendre.

Avez-vous déjà marché dans un bouquet ? Tel est Giverny en août.

On a des fleurs des pieds jusqu’à bien au-dessus de la tête, et on les butine du regard.

Le moulin de Cossy

Depuis le coteau au-dessus de Giverny, la vue s’étend sur la plaine née du confluent de la Seine et de l’Epte. Nichée dans le vert, une grande bâtisse à colombage s’élève près de la route qui mène à Limetz-Villez. C’est le moulin de Cossy.

On parlait autrefois du moulin de Cossé, également dénommé l’usine, ce qui marque assez son importance. C’était au 19e siècle une minoterie qui comptait deux moulins côte à côte, alimentés par l’Epte. Elle fonctionnait encore à la veille de la Première Guerre mondiale. Le propriétaire de l’époque était d’ailleurs le maire de Giverny.

Le moulin de Cossy est aujourd’hui encore occupé par un maire, celui de Levallois-Perret. Pour les Givernois, il est devenu le « Moulin Balkany », une propriété cossue qui défraie parfois l’actualité et où l’on n’entre pas comme dans un moulin.

En bateau

En photo comme en peinture, cadrer, c’est limiter. Ce n’est pas seulement choisir. Souvent, aussi, c’est couper.

Dans la vraie vie, face au motif, l’oeil balaie le paysage et analyse ce qu’il voit grâce à tous les éléments à sa disposition, tellement vite qu’on ne s’en rend même pas compte.

En revanche, quand nous percevons la réalité à travers le regard subjectif de quelqu’un d’autre, regard qui en a volontairement subtilisé des morceaux, il nous faut nous servir d’indices pour compenser ce qui se dérobe hors du cadre.

Je parie que sur la photo ci-dessus, la mince zone floue qui figure la barque, c’est ce que vous avez repéré en dernier. C’est pourtant elle qui vous a révélé la clé de l’énigme : il s’agit du reflet d’un jeune jardinier de la Fondation Monet debout sur la barque au milieu des nénuphars du bassin, et qui se sert de son épuisette pour avancer. Il s’en va couper l’herbe, comme il dit, c’est à dire les plantes aquatiques autres que les Nymphéas, sous ses pieds. Si j’ai eu la malice de ne cadrer que le reflet, c’était pour vous mener un tout petit peu en bateau…

A l’arrache

Les massifs débordants de fleurs d’été offrent ce spectacle ébouriffant en ce moment à Giverny : une débauche d’annuelles de coloris proches mais de tailles, formes, textures, variétés différentes subtilement associées, de façon à ce qu’elles se répondent et se mettent en valeur les unes les autres. Les pétales sont utilisés à la façon de touches de peinture sur la toile, pour donner cette illusion de tableau impressionniste chatoyant.

Les couleurs chantent dans la chaleur estivale, comme autant de petites soleils en écho au grand. Pas deux fleurs semblables côte à côte, pour éviter toute impression de régiment et pour un maximum de naturel. Mais tout est planté, bien sûr, et plutôt trois fois qu’une.

Cette façon d’organiser les massifs si différente de ce dont on a l’habitude déroute, désarçonne et dérange. J’ai surpris ce commentaire d’un visiteur qui avait une idée bien arrêtée sur la façon de travailler des jardiniers de Giverny : « C’est planté à l’arrache.«

Petite perle linguistique, d’un surréalisme involontaire. Visualisez-vous l’étrange méthode qui consisterait à essayer de mettre un plant en terre tout en l’arrachant, comique et absurde à la fois.

C’est planté à l’arrache, admettons, encore faut-il s’entendre sur le sens à donner à cette assertion. C’est le problème avec cette locution apparue récemment, et peut-être aussi l’avantage, chacun lui donne un peu le sens qu’il veut. Signifie-t-elle « rapidement et grossièrement, sans chercher à peaufiner » ? « Fait dans l’urgence et avec peu de moyens » ? Ou encore « sans préparation, sans précaution » ? Quoi qu’il en soit ces définitions recouvrent l’idée d’improvisation. Et c’est là tout le tour de force des jardiniers de Giverny, l’aboutissement de leur recherche : parvenir à recréer un aspect de naturel qui ait l’air totalement spontané. Tout est pensé, planifié, peaufiné, et pour finir on a l’impression que les fleurs ont poussé là comme par enchantement.

Cela va sans dire, si on les fourrait dans le sol telles que tombées de la brouette, on n’obtiendrait pas du tout le même rendu. Mais que certains visiteurs aient la naïveté de le croire, tout compte fait, c’est un compliment.

Lavande

Quand la lavande est fanée en Provence, elle fleurit encore à Giverny. Ses touffes compactes bordent la jolie allée surnommée la boîte de couleurs, où les teintes des massifs forment un arc-en-ciel de chaque côté du chemin.

Après la pluie

J’aime bien me promener dans le jardin de Monet après la pluie. Sous la pluie, même, si elle est douce et tiède comme ces derniers jours. Sinon, dès qu’elle s’arrête.

Les dernières gouttes font des ronds dans l’eau, ou glissent encore le long des feuilles et des branches, finissant de laver les végétaux tout luisants de propreté. L’air sent le frais. Les oiseaux se remettent à chanter.

Dans cette lumière douce d’après la pluie, quand les nuages se font moins épais, les couleurs brillent. Un rayon perce. Il fait plus doux soudain.

Après être resté fermé tout l’après-midi dans la fraîcheur de l’averse, le nymphéa hésite. Est-il raisonnable de se déployer maintenant, si près de l’heure du coucher ? Pour lui c’était un dimanche de paresse, toute une journée sans faire l’effort de s’habiller. Tant qu’à faire, autant rester en pyjama : des nuages ont déjà ravalé le soleil.

Ce mouvement lent des plantes me fascine. Une amie qui vit dans le désert m’a envoyé il y a quelques jours des images animées de la floraison des cactus, en accéléré. C’est une vraie danse que nous ne savons voir, car nous ne percevons que des images arrêtées de la transformation des plantes.

Je les regarde le long des allées, toutes ces fleurs de l’été, ces dahlias, ces rudbeckias dans leur époustouflante variété. De l’un à l’autre, selon leur degré d’épanouissement, on devine le mouvement en train de se faire. Tel pétale incurvé va s’ouvrir, à en juger par la fleur d’à côté, telle corolle dressée comme les mains au-dessus de la tête finira en jupon autour du coeur.

Et puis, il y a toutes ces dissemblances, comme autant de cadeaux. Regarde-nous ! disent les fleurs. Elles font les belles, après la pluie, elles se redressent pour être admirées. Regarde-nous !

J’obéis. Je les admire, je les compare. Tiens ! Celle-ci a un coeur marron. Celle-là est très double, quelle pile de pétales ! Et cette autre, toute simple et légère… Elles font les coquettes dans leurs robes qui tournoient.

Il n’y a plus de visiteurs dans le jardin mouillé. Les corolles des derniers parapluies ont disparu. Dans le calme revenu, la présence des végétaux se fait à nouveau perceptible, et elle me tourne un peu la tête.

Juillet dans le calendrier DuMont 2015 de Giverny

Quand arrive juillet, c’est la couleur verte qui domine au jardin d’eau. Les fleurs font ce qu’elles peuvent pour donnner quelques touches de couleur. C’est peine perdue : on ne les voit guère au milieu des assauts de la chlorophylle. Les astilbes, les roses, les hémérocalles arrivent tout juste à adoucir un peu la verve verdoyante des feuilles, qui se gorgent de l’énergie de l’air et de l’eau.

C’est cette image du bassin de Monet à la végétation foisonnante, moins paisible que d’habitude qu’ont choisie les éditions DuMont parmi mes photos pour illustrer le mois de juillet 2015 de leur calendrier de Giverny.

J’aime bien cette période où les rosiers grimpants du bassin s’épanouissent enfin, bons derniers de la classe, juste à l’orée de l’été, et se reflètent dans l’étang. A peine seront-ils passés que les premiers rosiers remontants se mettront à refleurir. Ca ne chôme pas du côté des roses.

Sonner la cloche

A la campagne, beaucoup de maisons sont encore équipées d’une cloche à l’entrée, comme celle-ci photographiée dans les rues de Giverny.

C’est un geste familier de tirer sur la chaîne pour faire tinter la cloche. Il faut y aller franchement. Les novices ont tendance à hésiter et ne produisent qu’un chatouillis muet.

Vous tirez donc d’une main ferme sur la chaîne de la cloche, et le tintement résonne, de la voix particulière de cette cloche-ci.

Au moins, vous êtes sûr d’avoir sonné, pas comme avec ces sonnettes électriques qui déclenchent un carillon à distance, inaudible depuis la rue, si bien que vous vous demandez si on vous a bien entendu, si la sonnette fonctionne, et que vous hésitez à sonner de nouveau, pris entre la crainte de déranger et la peur de rester ignoré pendant cent sept ans sur le trottoir.

Pas de souci, donc. Vous patientez tranquillement. Les maisons sont grandes à la campagne, il faut du temps pour les parcourir, pour franchir des portes et des escaliers. Mais vous n’êtes pas pressé. Ici, on a le temps.

Les étrangers s’étonnent et s’amusent des cloches aux maisons. Elles leur paraissent archaïques peut-être. Beaucoup sont des as du digicode, mais n’ont jamais tiré à une cloche de leur vie. Ils ont besoin qu’on leur explique comment faire. Ils essaient, ils rient, épatés de produire tout ce bruit.

Dans notre monde empli des sonneries électroniques des téléphones, la cloche annonce l’arrivée d’une personne en chair et en os, qui sollicite de vous rencontrer pour de vrai. Vous vous hâtez. Il ne faudrait pas la faire attendre. Qui cela peut-il être ?

Il devait y avoir une ou des cloches à la maison de Monet autrefois. Elles ont disparu dans la restauration, remplacées par des portiers électroniques.

Le temps des cloches touche à sa fin dans notre région. De plus en plus les cloches sont doublées par des sonneries électriques, parce que c’est ce que les visiteurs cherchent des yeux : un bouton à presser. S’il y a une cloche, ils ne la voient pas. Ou alors ils la croient décorative. Quand il n’y a qu’une cloche, il y a quelque chose qui cloche.

Divine diva

Si l’on souhaite voir les nymphéas en fleurs, le meilleur moment de la journée pour visiter Giverny n’est pas le matin.

Pour peu que la nuit ait été fraîche, le nénuphar paresse. Il prend son temps pour s’ouvrir.

La fleur attend que le soleil monte et que la température se réchauffe avant de faire son entrée en scène.

Autour du bassin, les visiteurs tendent le cou par-dessus les fleurs d’été de plus en plus hautes, les phlox, les dahlias, les reines des prés, pour scruter la surface.

Où sont les nymphéas ? interrogent-ils. Déjà, on les sent déçus. Quand sont-ils en fleur, quelle est la bonne saison pour les voir ?

Ce n’est pas une question de saison mais d’heure. Aux approches de midi, les divas du bassin se décident à paraître.

Elles se déploient.

Elles font la roue, elles s’ouvrent telles de petits soleils.

Elles vont faire leur show jusqu’à la fin de l’après-midi.

Bien sûr, la programmation du festival de l’été n’est pas toujours aussi tardive. Quand les nuits sont douces, les nénuphars se ferment à peine. On les trouve dès le petit jour la robe tourbillonnante sur l’onde, comme s’ils avaient dansé toute la nuit.

S’émerveiller des petites choses

Roseraie de Monet à Giverny, 14 avril 2015, 10h.

Ce matin-là la rosée s’était condensée en petites gouttes qui restaient accrochées à chaque dentelure des feuilles. Celles toutes neuves de ce rosier alignaient des colliers de perles.

En préparant la sélection de photos pour l’édition 2017 du calendrier DuMont sur les jardins de Monet, je suis retombée sur cette image. J’avais oublié cet instant d’émerveillement. Je l’ai revécu avec bonheur au fil des onze photos sur le même sujet. Travailler l’arrière-plan, la netteté m’avait occupée un moment.

On comprend la fascination de Monet pour l’eau, ses métamorphoses infinies, sa présence massive ou infime. La lumière et l’eau sont des artisans majeurs de la magie de l’instant. Pas toujours au rendez-vous, bien sûr, mais quand elles le sont…

C’est l’une des grandes joies de la photographie. S’obliger à voir, observer avec attention, et en guise de récompense découvrir des beautés insoupçonnées, délicates, discrètes, des merveilles que l’on peut capturer sans faire de mal à personne. L’émerveillement, n’est-ce pas une des émotions les plus délicieuses qui soient ?

C’est l’été, la saison où l’on prend le temps. Que vous partiez très loin où que vous organisiez des expéditions exploratrices de votre jardin, je vous souhaite de vous émerveiller des grandes et des petites choses. Et de prendre beaucoup de belles photos, à resavourer plus tard.

Le potager de Mesnil-Geoffroy

En Seine-Maritime, le château de Mesnil-Geoffroy est réputé pour sa magnifique roseraie et son parc impeccablement entretenu. Il récèle aussi un petit bijou de potager.

Alors que, le plus souvent, les jardins potagers sont dévolus aux lignes droites, celui-ci serpente en courbes voluptueuses. Pas de rangées de poireaux alignés comme pour le défilé du 14 juillet, pas d’effet de masse de légumes identiques, mais des plates-bandes qui mêlent les fleurs et les plantes comestibles, les roses et les artichauts. Les allées aux bordures soigneusement marquées se détachent en surplomb des parties travaillées. On devine un important entretien quotidien.

Au fond, la serre ancienne adossée au mur de clôture est intacte, avec son élégant arrondi. Elle sert toujours au forçage des semis, et hormis les godets qui sont en plastique aujourd’hui, rien n’y a changé. Ces serres anciennes, avec leur atmosphère tiède et l’odeur de terreau humide qui les caractérise, leurs détails en fonte ouvragée et leurs astuces pratiques, sont parmi les lieux les plus évocateurs et les plus poétiques des jardins d’autrefois.

La soif des vaches

Quand il fait chaud comme ces jours-ci, une température caniculaire assez rare à Giverny, les vaches retrouvent le chemin du ruisseau. Elles qui restent en général à bonne distance des clôtures de la Fondation Monet, bien groupées en troupeau au milieu de leur immense prairie, s’approchent soudain tout près. Les visiteurs qui débouchent du passage souterrain vers le jardin d’eau ont la surprise de se retrouver presque nez à nez avec les bovins.

Ca n’y paraît pas, mais c’est plutôt gros, une vache. Une révélation quand on ne les connaît que de loin depuis l’autoroute. Il y a un moment d’effarement, suivi de ravissement. On est au zoo. Les appareils photos crépitent.

Les vaches n’en ont cure. Leur problème est d’arriver à boire, mais comment ? Debout ? A genoux ? Le sol est en pente et glissant. Elles piétinent, embarrassées, maladroites.

Elles ont retrouvé spontanément le lieu de l’abreuvoir d’autrefois, à la sortie du jardin de Monet. Je crois qu’il était plutôt en face, là où les visiteurs se trouvent aujourd’hui. Les plantations inhabituelles de Monet dans son plan d’eau inquiétaient les Givernois qui craignaient un empoisonnement de l’eau. Monet s’est justifié devant le préfet que ses plantes aquatiques n’étaient pas toxiques. De fait, aucune vache n’est morte d’avoir bu de l’eau aux nymphéas. Si c’était le cas, on s’en souviendrait encore.

Superficiel

Quand l’air est calme, la surface du bassin de Monet est un miroir parfait, creusé ici et là de nymphéas qui rappellent que ce monde à l’envers n’est qu’une illusion, qu’il s’agit d’un reflet dans un plan d’eau. Cet ensemble si harmonieux est d’une beauté envoûtante. On ne se lasse pas de le regarder.

Tout comme l’étang réfléchit l’image des arbres qui poussent à son bord, les gens nous renvoient un reflet de nous. Quand on rencontre chaque jour des dizaines de personnes nouvelles, ce sont autant d’interactions qui s’instaurent.

J’ai été surprise d’entendre un visiteur qui faisait partie d’un groupe allemand me dire : « Finalement, vous nouez des relations superficielles avec les gens ». Tellement saisie que j’ai bien fait attention à l’expression qu’il a employée : oberflächliche Beziehungen. Pas d’erreur, c’est bien ce qu’il voulait dire.

Des relations superficielles. Naturellement. Et même heureusement. Il y a une chance sur dix mille pour qu’on revoie les personnes guidées dans des groupes. Elles ne sont pas à l’origine de la demande de visite guidée, organisée par quelqu’un d’autre. Elles l’acceptent, l’apprécient ou la subissent, mais elles savent à peine nos prénoms. On est ensemble pendant quelques dizaines de minutes seulement.

Comment les relations avec ces clients pourraient-elles être autre chose que superficielles ?

Tout cela est tellement évident que je me suis demandée pourquoi ce visiteur en faisait la remarque. Et dans le miroir de ses yeux, je crois voir ce qui l’a amené à penser tout haut. C’est ma cordialité qui le déroute, ce sourire radieux qui lui semble plutôt du domaine des relations amicales.

C’est vrai, je mets de la chaleur humaine dans mon contact avec les gens, tout comme beaucoup d’autres guides. Ce n’est pas parce qu’une rencontre est brève qu’elle ne saurait être chaleureuse. Et peut-être même qu’elle laissera un souvenir durable.

Mais, faut-il le préciser, les guides ont aussi des relations profondes avec les personnes qu’elles côtoient régulièrement et qu’elles apprennent à connaître. Des liens qui vont en deçà de la superficie, du miroir, qui plongent au coeur des êtres. Des liens qui se construisent dans la durée, et qui n’ont rien de superficiel.

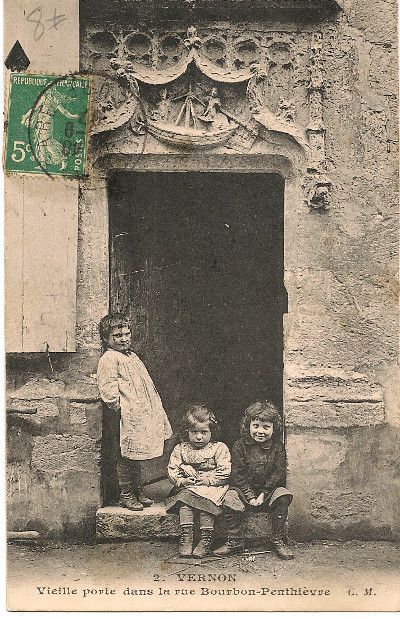

La maison du passeur

De cette maison il ne reste plus que le bas-relief qui ornait la porte. Ces enfants nés avec le siècle ne sont probablement plus non plus : la carte est oblitérée 1907. La sculpture elle-même, assez abîmée, a été appliquée sur un mur près de l’embarcadère de Vernon.

De cette maison il ne reste plus que le bas-relief qui ornait la porte. Ces enfants nés avec le siècle ne sont probablement plus non plus : la carte est oblitérée 1907. La sculpture elle-même, assez abîmée, a été appliquée sur un mur près de l’embarcadère de Vernon.

Les avis divergent sur la fonction de la personne qui logeait dans cette maison. Au moment où je me documentais pour le livre sur Vernon, j’avais lu qu’il s’agissait du clerc de l’eau, le responsable de la manoeuvre de passage sous le pont par les bateaux halés. Mais j’ai rencontré aujourd’hui un éminent historien local, Jean Castreau, qui pense que c’est plutôt la maison du passeur. Car il n’y a pas toujours eu un pont en état d’être traversé à Vernon. Dans les périodes où le délabrement de l’ouvrage empêchait de s’en servir, il fallait recourir aux services d’un passeur.

On reconnaît bien, en tout cas, le type de bateau représenté. C’est une besogne de Seine, longtemps construite avec des planches qui se recouvrent qu’on nomme des clins, et pourvue d’un gigantesque gouvernail. Celui-ci, précise Jean Castreau, ne fonctionnait que dans le sens de la montée, quand le bateau était halé. A la descente au fil de l’eau, le gouvernail ne servait à rien. C’étaient des barques en remorque qui permettaient de diriger le bateau.

Le halage se faisait avec des cordes accrochées au mat. Il fallait des chevaux très robustes pour tirer ces lourdes besognes, qui transportaient jusqu’à 400 tonnes.

Les besognes ont sillonné la Seine du 18e au milieu du 19e siècle. Le style renaissant de la sculpture est donc un pastiche plus tardif.

La maison, située à proximité du pont sur la Seine, a été détruite par les bombardements de la Seconde Guerre mondiale. Les ruines ont été nivelées à coup de bulldozer lors de l’aménagement du pont flottant par les troupes britanniques. Mais quelqu’un s’est avisé de la présence d’un élément décoratif intéressant et l’a mis de côté. Il ne s’agissait alors que de la moitié du bas-relief. L’autre avait été poussée dans la Seine par l’engin de terrassement.

Après la Libération, le demi bas-relief rescapé a été placé dans une façon de niche sur un mur voisin. Et puis, plusieurs années plus tard, des dragages ont été effectués dans la Seine. Hasard heureux, on a retrouvé l’autre moitié de l’oeuvre. L’assemblage des deux éléments sur le mur a été fait si habilement que je n’avais jamais remarqué l’existence d’une cassure.

En tout état de cause, il paraît difficile d’imaginer que le bas-relief illustre la légende de Saint Adjutor, même si le passeur tout comme le clerc de l’eau se plaçaient forcément sous sa protection. Adjutor, patron des bateliers, avait utilisé une petite barque pour aller calmer un tourbillon de la Seine, et non pas une besogne.

Luxembourg

J’étais cet après-midi au jardin du Luxembourg à Paris, resplendissant de toute sa beauté estivale. De larges massifs de fleurs multicolores de petite taille courent autour de pelouses au tracé net, impeccablement vertes et tondues. Tout ici obéit à la main de l’homme, et tout est un peu artificiel, jusqu’à la présence de magnifiques palmiers cultivés dans des pots, qui étonnent sous notre climat.

On sent l’héritage d’une longue tradition. Et même si ce style est en recul, c’est malgré tout un archétype, et c’est cette image que de nombreux visiteurs associent au mot jardin. On comprend leur surprise en découvrant l’exubérance givernoise.

Tout semble si sage et ordonné au jardin du Luxembourg. Les enfants depuis toujours font voguer des bateaux sur le bassin. Ils étaient toute une flotille par ce beau temps. On s’asseoit avec un livre, on se promène en famille, on mange des glaces.

Derrière les grilles qui entourent le parc se déroulait un tout autre spectacle. C’était le jour de la gay pride, le défilé joyeux, carnavalesque des homos, leur parade multicolore et bruyante d’affirmation de soi.

Comme tout le monde je crois depuis que les homos n’ont plus besoin de se cacher, j’en fréquente beaucoup, notamment parce que notre profession très féminisée en compte un certain nombre. J’ai pensé à chacun et chacune d’eux, que je connais affables, professionnels et charmants. C’était difficile de les associer au grand mouvement de lâcher prise qui déroulait ses travestis sur le boulevard. Tout à coup j’ai réalisé que je n’avais pas la tenue adéquate, que tout le monde autour de moi était gay, et je me suis sentie un peu honteuse d’être différente. C’est un ressenti que les gays connaissent bien, hélas.

La police avait fermé les portes du Luxembourg, ce jardin si conservateur où les fleurs poussent droites, ce jardin du Sénat. De l’autre côté des grilles, une jeunesse provocatrice défilait dans le quartier latin, l’émotion à fleur de peau. J’ai pensé au chemin parcouru depuis Proust et Wilde, à celui qu’il reste à parcourir. Et à l’évolution des jardins, aux beaux jardins d’aujourd’hui où souffle sur les fleurs un vent de liberté.

Le chemin dans les alchémilles

En juin les rosiers grimpants recouvrent la clôture côté route à Giverny. Ce sont des murs de fleurs qui s’élèvent, et le doux parfum des roses se répand aux alentours.

Les jardiniers ont à peine la place de glisser un pied entre les touffes d’alchémilles, le long du massif où claquera bientôt le rouge des crocosmias. Déjà les coquelicots sauvages jouent les contrastes. Mais c’est encore le rose qui domine, avec les pavots dans toute leur majesté, si beaux dans la lumière rasante qu’on ne se lasse pas de les photographier.