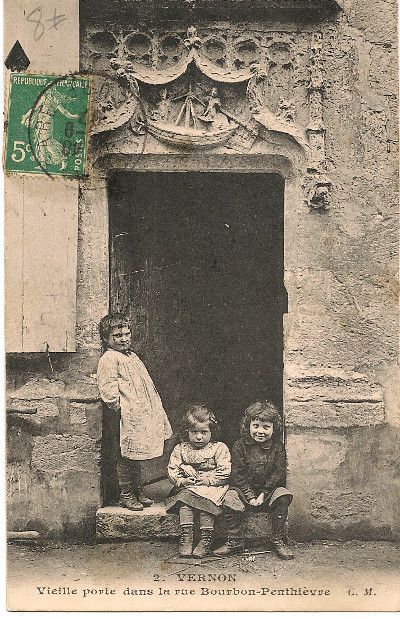

La maison du passeur

De cette maison il ne reste plus que le bas-relief qui ornait la porte. Ces enfants nés avec le siècle ne sont probablement plus non plus : la carte est oblitérée 1907. La sculpture elle-même, assez abîmée, a été appliquée sur un mur près de l’embarcadère de Vernon.

De cette maison il ne reste plus que le bas-relief qui ornait la porte. Ces enfants nés avec le siècle ne sont probablement plus non plus : la carte est oblitérée 1907. La sculpture elle-même, assez abîmée, a été appliquée sur un mur près de l’embarcadère de Vernon.

Les avis divergent sur la fonction de la personne qui logeait dans cette maison. Au moment où je me documentais pour le livre sur Vernon, j’avais lu qu’il s’agissait du clerc de l’eau, le responsable de la manoeuvre de passage sous le pont par les bateaux halés. Mais j’ai rencontré aujourd’hui un éminent historien local, Jean Castreau, qui pense que c’est plutôt la maison du passeur. Car il n’y a pas toujours eu un pont en état d’être traversé à Vernon. Dans les périodes où le délabrement de l’ouvrage empêchait de s’en servir, il fallait recourir aux services d’un passeur.

On reconnaît bien, en tout cas, le type de bateau représenté. C’est une besogne de Seine, longtemps construite avec des planches qui se recouvrent qu’on nomme des clins, et pourvue d’un gigantesque gouvernail. Celui-ci, précise Jean Castreau, ne fonctionnait que dans le sens de la montée, quand le bateau était halé. A la descente au fil de l’eau, le gouvernail ne servait à rien. C’étaient des barques en remorque qui permettaient de diriger le bateau.

Le halage se faisait avec des cordes accrochées au mat. Il fallait des chevaux très robustes pour tirer ces lourdes besognes, qui transportaient jusqu’à 400 tonnes.

Les besognes ont sillonné la Seine du 18e au milieu du 19e siècle. Le style renaissant de la sculpture est donc un pastiche plus tardif.

La maison, située à proximité du pont sur la Seine, a été détruite par les bombardements de la Seconde Guerre mondiale. Les ruines ont été nivelées à coup de bulldozer lors de l’aménagement du pont flottant par les troupes britanniques. Mais quelqu’un s’est avisé de la présence d’un élément décoratif intéressant et l’a mis de côté. Il ne s’agissait alors que de la moitié du bas-relief. L’autre avait été poussée dans la Seine par l’engin de terrassement.

Après la Libération, le demi bas-relief rescapé a été placé dans une façon de niche sur un mur voisin. Et puis, plusieurs années plus tard, des dragages ont été effectués dans la Seine. Hasard heureux, on a retrouvé l’autre moitié de l’oeuvre. L’assemblage des deux éléments sur le mur a été fait si habilement que je n’avais jamais remarqué l’existence d’une cassure.

En tout état de cause, il paraît difficile d’imaginer que le bas-relief illustre la légende de Saint Adjutor, même si le passeur tout comme le clerc de l’eau se plaçaient forcément sous sa protection. Adjutor, patron des bateliers, avait utilisé une petite barque pour aller calmer un tourbillon de la Seine, et non pas une besogne.

Luxembourg

J’étais cet après-midi au jardin du Luxembourg à Paris, resplendissant de toute sa beauté estivale. De larges massifs de fleurs multicolores de petite taille courent autour de pelouses au tracé net, impeccablement vertes et tondues. Tout ici obéit à la main de l’homme, et tout est un peu artificiel, jusqu’à la présence de magnifiques palmiers cultivés dans des pots, qui étonnent sous notre climat.

On sent l’héritage d’une longue tradition. Et même si ce style est en recul, c’est malgré tout un archétype, et c’est cette image que de nombreux visiteurs associent au mot jardin. On comprend leur surprise en découvrant l’exubérance givernoise.

Tout semble si sage et ordonné au jardin du Luxembourg. Les enfants depuis toujours font voguer des bateaux sur le bassin. Ils étaient toute une flotille par ce beau temps. On s’asseoit avec un livre, on se promène en famille, on mange des glaces.

Derrière les grilles qui entourent le parc se déroulait un tout autre spectacle. C’était le jour de la gay pride, le défilé joyeux, carnavalesque des homos, leur parade multicolore et bruyante d’affirmation de soi.

Comme tout le monde je crois depuis que les homos n’ont plus besoin de se cacher, j’en fréquente beaucoup, notamment parce que notre profession très féminisée en compte un certain nombre. J’ai pensé à chacun et chacune d’eux, que je connais affables, professionnels et charmants. C’était difficile de les associer au grand mouvement de lâcher prise qui déroulait ses travestis sur le boulevard. Tout à coup j’ai réalisé que je n’avais pas la tenue adéquate, que tout le monde autour de moi était gay, et je me suis sentie un peu honteuse d’être différente. C’est un ressenti que les gays connaissent bien, hélas.

La police avait fermé les portes du Luxembourg, ce jardin si conservateur où les fleurs poussent droites, ce jardin du Sénat. De l’autre côté des grilles, une jeunesse provocatrice défilait dans le quartier latin, l’émotion à fleur de peau. J’ai pensé au chemin parcouru depuis Proust et Wilde, à celui qu’il reste à parcourir. Et à l’évolution des jardins, aux beaux jardins d’aujourd’hui où souffle sur les fleurs un vent de liberté.

Le chemin dans les alchémilles

En juin les rosiers grimpants recouvrent la clôture côté route à Giverny. Ce sont des murs de fleurs qui s’élèvent, et le doux parfum des roses se répand aux alentours.

Les jardiniers ont à peine la place de glisser un pied entre les touffes d’alchémilles, le long du massif où claquera bientôt le rouge des crocosmias. Déjà les coquelicots sauvages jouent les contrastes. Mais c’est encore le rose qui domine, avec les pavots dans toute leur majesté, si beaux dans la lumière rasante qu’on ne se lasse pas de les photographier.

Les sculptures de Degas

Petite danseuse de quatorze ans, Edgar Degas, collection particulière et Etude de nu pour la danseuse habillée, Edgar Degas, musée d’Orsay, en exposition au Musée des impressionnismes Giverny

C’est une drôle d’histoire que celle des sculptures d’Edgar Degas. On connaît bien la « Petite danseuse de quatorze ans » dont une fonte en bronze se trouve au musée d’Orsay, tout comme l’étude de nu pour la danseuse habillée. Le réalisme de la Petite danseuse et son air qui passait pour sournois firent scandale quand le public les découvrit en 1881. Mais les autres sculptures de Degas, tout de même cent cinquante au total, sont restées cachées dans son atelier jusqu’à sa mort.

Degas sculptait pour lui, des danseuses aussi bien que des chevaux. A la fin de sa vie, sa vue déclinant, c’est même la seule forme d’art à laquelle il pouvait encore s’adonner. François Thiébaut-Sisson rapporte les propos suivants, recueillis en 1897 :

C’est pour ma seule satisfaction que j’ai modelé en cire bêtes et gens, non pour me délasser de la peinture ou du dessin, mais pour donner à mes peintures, à mes dessins, plus d’expression, plus d’ardeur et plus de vie. Ce sont des exercices pour me mettre en train ; du document, sans plus. Rien de tout cela n’est fait pour la vente. (…) Ce qu’il me faut à moi, c’est exprimer la nature dans tout son caractère, le mouvement dans son exacte vérité, accentuer l’os et le muscle, et la fermeté compacte des chairs. Mon travail ne va pas plus loin que l’irréprochable dans la construction. Quand au frisson de la peau, bagatelles ! Jamais mes sculptures ne donneront cette impression d’achevé qui est le fin du fin dans le métier de statuaire, et comme après tout on ne verra jamais ces essais, nul ne s’avisera d’en parler, pas même vous. D’ici ma mort, tout cela se sera détruit de soi-même, et cela vaudra mieux pour ma réputation.

Degas a bien failli avoir raison. Vingt ans plus tard, à sa mort, l’inventaire de l’atelier révèle des statuettes de cire en piteux état. « Fendillées, racornies, poussiéreuses, où l’armature de fer trouait en maint endroit la matière plastique » selon Thiébaut-Sisson, la moitié seulement des sculptures pourra être sauvée par l’ami de Degas le sculpteur Bartholomé, et le fondeur Adrien Hébrard. Les héritiers de Degas feront don des droits de reproduction, le fondeur fera cadeau de son travail, et leurs générosités conjuguées permettront aux musées nationaux de se rendre acquéreurs de la série complète. Le musée des impressionnismes de Giverny en présente treize jusqu’au 19 juillet. Ces « essais », comme disait Degas, palpitent de mouvement attrapé au vol.

Source : François Thiébaut-Sisson, Degas sculpteur raconté par lui-même, éditions l’Echoppe

Examen d’anglais

Il y a quelques semaines, les jeunes Japonais candidats à l’entrée à l’université ont dû passer un examen d’anglais. Devinez sur quoi ils sont tombés ? Le jardin de Monet à Giverny ! Le niveau attendu n’est pas très élevé, un niveau de collège en France me semble-t-il, mais il ne faut pas oublier la difficulté que représente le fait de changer de graphie.

J’espère vraiment que le sujet a porté chance aux candidats et leur a permis de donner le meilleur d’eux-mêmes. Pour eux le nom de Giverny restera à tout jamais associé à cette épreuve d’anglais passée à un tournant de leur vie.

L’info m’est parvenue non pas par la toile mais par courriel quand l’éditeur chargé de la publication des annales de l’examen m’a contactée pour les droits sur les photos. On ne m’avait rien demandé pour utiliser cette photo et une du pont japonais pour le sujet d’examen lui-même… Peur des fuites, peut-être.

Recevoir cette copie m’a fait rêver, aussi bien aux candidats qu’au(x) concepteur(s) du sujet. Car tout de même il s’agit d’un examen d’anglais, non de français. Ce choix de Monet peut s’entendre comme celui d’une culture occidentale internationalisée, d’autant plus séduisante vue du Japon qu’elle est empreinte de japonisme. C’est aussi une invitation au voyage, manière d’encourager les élèves à poursuivre leurs efforts dans l’apprentissage de la langue.

Je me demande si le rédacteur du sujet est japonais, et s’il est déjà venu à Giverny. Je me demande si j’aurai la chance de le rencontrer un jour pour lui poser mes questions de vive voix. Si je guiderai un jour, en anglais, des visiteurs qui se souviendront de cet examen…

Je dédie ce billet à tous les élèves qui passent en ce moment des examens et des concours. C’était aujourd’hui l’épreuve d’allemand du baccalauréat, par exemple. Le sujet portait sur Pina Bausch. La grande chorégraphe allemande était inconnue de bien des candidats… mais je parie que désormais son nom leur dira quelque chose.

De bronze et d’ébène

C’est l’alchimie du petit matin, quand le soleil apparaît derrière la colline de Giverny et que le contre-jour transforme tout ce qu’il touche en éclats de lumière.

Les rayons vont fouiller les ténèbres, réveillant le bassin encore perdu dans ses songes.

Sous ce pinceau, les nénuphars se revêtent d’une patine couleur bronze.

Les particules suspendues entre air et eau deviennent des perles scintillantes.

La parure sera brève, mais elle recommencera demain.

Juin 2015 dans le calendrier DuMont de Giverny

Pour illustrer la page de juin de son calendrier sur les jardins de Monet, voici la photo qu’a sélectionnée l’éditeur DuMont parmi mes clichés.

J’aime beaucoup cet angle sur le jardin d’eau depuis la gauche du grand pont, avec cette allée qui part en sinuant et nous invite à la promenade.

On sent qu’on va s’avancer dans un jardin enchanté…

Les feuillages jouent de tous leurs tons, et les lupins rouges illuminent les verts de leur couleur complémentaire.

Quand on se trouve à cet endroit, on a envie de partir à la rencontre des branches caressantes du saule, et même si le regard perd la trace du chemin on devine qu’il continue jusqu’au petit pont et au-delà.

Ce petit pont à l’horizon, c’est une ancre, un point fixé au loin comme un point focal. Son japonisme répond à celui de la ligne serpentine. Ensemble ils ont un air joyeusement exotique au milieu des verts si normands.

Les arceaux de roses

L’une des joies de juin au jardin, c’est cette orgie de roses qui s’imposent partout. Au-dessus de la grande allée qui traverse le jardin de Monet, les rosiers lancent leurs tiges en courbes gracieuses, couvertes de fleurs qui ne le sont pas moins. Les couleurs alternent, rose, blanc, rouge ou beurre frais. Ce ne sont pas toujours les mêmes rosiers qui sont plantés de chaque côté de l’arceau, et c’est peut-être encore plus joli, quand les fleurs se rejoignent tout en haut et viennent mêler leurs couleurs.

Mais malgré la grâce des roses, cette allée serait un peu raide sans les floraisons incroyables qui s’élèvent des massifs. Les alliums sont encore là, accompagnés par le rose et le pourpre des pavots, et les longs eremurus aux noms étranges, quenouilles de Cléopâtre, lis des steppes ou cierges du désert. Les capucines font le dos rond le long de l’allée, prêtes à s’élancer à sa conquête. Les premiers dahlias simples s’alignent derrière, les delphiniums détachent leurs hampes bleues, tandis que les fleurs des semaines précédentes, digitales et lupins, finissent tranquillement d’ouvrir leurs derniers boutons.

Tout ce camaïeu de tons de roses s’illumine dans la lumière du petit matin, avec en toile de fond les feuillages contrastés des arbres et bambous du jardin d’eau.

Capter l’éphémère

Monet à Clemenceau, 16 mai 1922 : Deux mots pour vous prévenir que la glycine est bien près d’être à point, qu’elle sera splendide d’ici peu de jours et que votre venue ici s’impose.

Monet à Clemenceau, 22 mai 1922 : J’espérais vous voir hier, vous n’êtes pas venu, ce que je regrette fort, car la glycine n’a jamais été aussi belle et, par cette chaleur, elle ne durera pas longtemps. Tout est admirable en ce moment et cette lumière m’aveugle…

Monet à Gillet, 24 mai 1924 : Le jardin est en effet plein de fleurs en ce moment, floraison de plantes printanières qui malheureusement passe trop vite. C’est vous dire que si vous le pouvez, le mieux sera de ne pas attendre longtemps. Voulez-vous venir déjeuner le mardi 3 juin ?

Les floraisons de printemps ne durent pas, remarquait avec justesse Monet en invitant ses amis à lui rendre visite. Il est bien court le temps des tulipes, des glycines ou des iris.

En ce moment c’est l’époque des roses, et quelle fleur mieux qu’elles symbolise cette brièveté de la beauté ?

En les cadrant dans leur objectif, les visiteurs de Giverny voudraient les retenir, les empêcher de faner. Arrêter le temps.

Se souvenir de leur impression de visite, de cet instant où ils étaient au milieu des roses.

C’est un geste si impressionniste de vouloir mémoriser l’instant fugace.

Capter l’éphémère.

La roseraie de Grand-Quevilly

Le Grand-Quevilly est situé dans la banlieue sud de Rouen. Dans cette ville qui a poussé vite pendant les Trente Glorieuses, les arbres ont grandi entre les immeubles et partout, le végétal a l’air de cohabiter avec le minéral.

Tout en haut de l’agglomération, là où s’élevait autrefois le château d’eau de la commune, un trésor incroyable attend le visiteur. La ville de Grand Quevilly a planté la bagatelle de 16 000 rosiers.

C’est un espace vert public gratuit, où l’on peut même venir avec son chien. Sur six hectares, le promeneur chemine en toute liberté entre les roses.

Chacune des centaines de variétés fait l’objet d’un panneau explicatif à hauteur des yeux. Contrairement aux roseraies classiques, on peut admirer des dizaines de plants du même rosier, ce qui permet de se faire une idée exacte de l’impact de la fleur.

Les massifs aux contours arrondis en forme de pétales regroupent plusieurs sortes de roses, en mélangeant les dernières obtentions et les roses anciennes. On ne saurait dire lesquelles sont les plus belles, les plus opulentes, les plus gracieuses ou les plus suaves. C’est une surenchère de pétales ourlés, incurvés, dentelés, qui s’empilent ou s’alignent sagement en formant la ronde, qui turbinent depuis le centre de la fleur, tourbillonnent et s’offrent au regard et aux abeilles. Et des couleurs ! Des couleurs de folie, comme par exemple le rosier Rio Samba dont « les pétales virevoltent en jupons jaunes bordés d’orange, comme au coeur d’une danse brésilienne » selon la description gentiment lyrique du cartel.

On est en ville, comme le rappelle le mobilier urbain, les jeux pour les enfants et la présence au loin d’immeubles plus hauts que les autres, qui ont la chance d’avoir leurs fenêtres sur la roseraie. Et pourtant, un samedi midi de juin, nous étions peut-être une dizaine à nous partager les 60 000 m2 de roseraie, dans un air délicieusement parfumé. Autant dire qu’on n’est pas gêné dans sa contemplation.

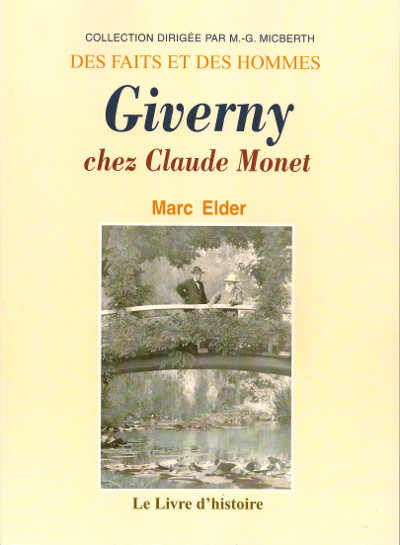

Broder

Un ami de Claude Monet, l’écrivain Marc Elder est l’auteur d’un très joli livre sur le maître de Giverny. D’une plume alerte et vivante, Elder retranscrit les instants les plus marquants de ses entretiens avec Monet. Beaucoup de sujets sont évoqués, de l’importance de Durand-Ruel à la personnalité de Courbet, de l’influence de Boudin à la rencontre avec Geffroy, le tout entremêlé de descriptions prises sur le vif du jardin, du déjeuner dans la salle-à-manger jaune, ou encore de la Seine.

Un ami de Claude Monet, l’écrivain Marc Elder est l’auteur d’un très joli livre sur le maître de Giverny. D’une plume alerte et vivante, Elder retranscrit les instants les plus marquants de ses entretiens avec Monet. Beaucoup de sujets sont évoqués, de l’importance de Durand-Ruel à la personnalité de Courbet, de l’influence de Boudin à la rencontre avec Geffroy, le tout entremêlé de descriptions prises sur le vif du jardin, du déjeuner dans la salle-à-manger jaune, ou encore de la Seine.

Les sources contemporaines sont toujours très intéressantes, mais pour autant peut-on les prendre pour argent comptant ? Dans ses remerciements suite à la publication du livre en 1925, Monet écrit à Elder :

A vous, tous mes remerciements, bien que vous me fassiez dire bien des bêtises, mais cela c’est de ma faute. Je me laisse trop souvent aller à répéter tout un tas de souvenirs plus ou moins intéressants.

Réponse ambiguë. Monet est-il gêné de voir ses souvenirs exposés aux yeux de tous, ce qui est possible, ou est-ce une façon polie de signifier à Elder qu’il a légèrement enjolivé les choses, ce qui est tout aussi probable ? Si tel est le cas, comme Monet le dit lui-même, il en est le premier responsable. Selon son biographe Daniel Wildenstein, le peintre avait tendance à la fin de sa vie à livrer aux journalistes des versions revisitées de ses souvenirs.

Je crois que c’est un penchant bien humain. Tout le monde embellit les histoires à force de les répéter. Il semble même que ce soit de la répétition des récits, de leur transmission orale que soient nés les plus beaux contes.

Pour les guides qui sont amenés à redire d’innombrables fois les mêmes histoires, le risque de broder est grand, et cette fois c’est un travers. La déontologie professionnelle exige le plus de véracité possible. Mais l’exercice du métier pousse à la recherche d’effets émotionnels pour capter l’attention des auditeurs. Quelquefois la narration entraîne vers l’ajout de roses, et d’autres fois d’épines.

Le glissement du détail relevé dans la littérature vers l’interprétation personnelle est insidieux, il est très difficile d’en prendre conscience. Si je dis que Monet était un patron exigeant, je suis sûre que c’est vrai et que je peux trouver des auteurs qui rapportent cette exigence. Mais si j’ajoute que c’était un patron qui distribuait plus facilement les critiques que les compliments, je commence à donner ma propre vision de l’homme, celle que je me suis forgée au fil des lectures. Jusqu’où puis-je m’aventurer en terrain stable ? A partir de quand est-ce que je risque de déformer la réalité ? Et à quel moment entendrai-je résonner en moi un très dérangeant « mais qu’est-ce que tu en sais ?« , comme cela m’est arrivé récemment au bord du bassin alors que j’étais en train, ciel, de médire de Monet ?

Pour ne pas risquer de se laisser entraîner par sa propre verve, il faut relire sans cesse des ouvrages de référence sur le sujet abordé. Revenir aux sources. Et laisser la broderie aux brodeuses qui savent si bien faire naître sous leurs doigts des roseraies tout entières.

La touche de rouge

Un peu plus bas dans la grande allée, à la faveur d’un petit rayon de soleil, on pouvait observer l’effet vivifiant d’une pointe de rouge dans le tableau.

Les fleurs géantes du printemps préfigurent déjà l’été et ses immenses tournesols.

Et déjà on ressent cette impression que Monet aimait d’être immergé dans le végétal, cette orgie florale de la démesure.

Les verticales des digitales

Cette année les jardiniers de la Fondation Monet ont planté un grand nombre de fleurs de haute taille le long de l’allée principale.

Les premières à fleurir ont été les lis des steppes (eremurus blancs) et les lupins, suivis par les eremurus roses et les digitales.

Dans le petit massif voisin, des verbascums roses moins hauts mais de même forme font écho aux inflorescences élancées de la grande allée.

Vu de loin, on dirait des hachures serrées, des traits de pinceaux zébrant la toile de coups vifs au-dessous des arches souples qui enjambent l’allée.

Broderies de roses

Exposition « Deux mille et une roses » à l’orangerie du château de Bizy à Vernon du 11 au 16 juin 2015 de 10h à 17h30 (sauf lundi 15 juin, jour de fermeture du château). Visite de l’expo et du parc du château : 4 euros.

Exposition « Deux mille et une roses » à l’orangerie du château de Bizy à Vernon du 11 au 16 juin 2015 de 10h à 17h30 (sauf lundi 15 juin, jour de fermeture du château). Visite de l’expo et du parc du château : 4 euros.

Les roses sont à l’honneur au château de Bizy à partir du jeudi 11 juin prochain, surtout celles qui naissent sous les doigts des brodeuses.

L’association vernonnaise « Deux Mille et Une Croix » va exposer ses plus belles réalisations sur le thème de la rose dans l’Orangerie du château.

Il y aura des merveilles de finesse brodées au point de croix, mais aussi de la broderie de Lunéville, un travail de perles à la façon de la haute-couture qui promet d’être époustouflant.

On pourra admirer le travail des dentellières, des créatrices de patchwork et de broderie Hardanger, qui puisent leur inspiration dans des techniques normandes, américaines ou norvégiennes.

Des ouvrages seront à gagner dans une tombola. J’ai vu quelques-uns des lots, des choses si jolies que je serais bien repartie tout de suite avec… mais il faut patienter et tenter sa chance !

Et bien sûr on pourra profiter du salon de thé, car ouvrage rime avec breuvage et papotage ! Bref une visite qui complétera agréablement une sortie à Giverny ou au château de Bizy.

L’entrée fixée à 4 euros comprend la visite de l’exposition et celle du parc du château en visite libre. La visite guidée du château est en sus.

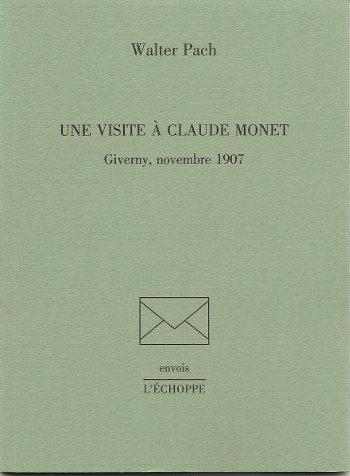

Une visite à Claude Monet de Walter Pach

En novembre 1907, le jeune peintre américain Walter Pach n’était pas peu fier d’avoir décroché un rendez-vous avec un homme fort célèbre, le peintre Claude Monet. Un peu comme un acteur débutant qui rencontrerait aujourd’hui une star internationale à la carrière bien remplie.

En novembre 1907, le jeune peintre américain Walter Pach n’était pas peu fier d’avoir décroché un rendez-vous avec un homme fort célèbre, le peintre Claude Monet. Un peu comme un acteur débutant qui rencontrerait aujourd’hui une star internationale à la carrière bien remplie.

Le jeune Pach allait rendre compte de son entretien avec Monet dans un article publié par le Scribner’s Magazine en juin 1908. Cet article a été traduit et réédité récemment par les éditions L’Echoppe.

Qu’apprend-on de nouveau dans ce document ? Que Pach était mandaté en mission. Il devait tâcher de convaincre Monet de venir peindre aux Etats-Unis. Ce projet tenait à coeur à l’homme d’Etat français Paul d’Estournelles de Constant.

Pas de suspense pour le lecteur du 21e siècle : nous savons que le projet n’a pas abouti. Ce qui rend tout de même l’article piquant, c’est le récit des réactions de Monet à cette proposition. Comment et pourquoi il décline l’offre.

« Je suis trop vieux pour me familiariser avec un autre pays », argumente Monet, qui ira pourtant peindre Venise dès l’année suivante.

Mais une autre raison apparaît bientôt au fil de la conversation, sous forme d’un souvenir, celui de Courbet au Salon vilipendant les orientalistes : « Ce sont donc des hommes sans patrie ! » se serait-il exclamé. Là encore, l’argument « patriotique » est démenti par les faits. Monet a beaucoup peint à l’étranger, en Italie, en Angleterre, en Hollande, en Norvège.

Et puis, doucement, la cause de la réticence de Monet se dessine. « Pourquoi les Américains viennent-ils peindre en France ? N’ont-ils pas de paysages chez eux ? Pourquoi viennent-ils faire tous ces paysages de Bretagne, peindre ces gens en costume local – toutes ces choses qu’ils ne comprennent pas ? »

Et pour être tout à fait franc, Monet aurait pu ajouter, et pourquoi viennent-ils peindre ici, à Giverny, et me spolier de paysages que je croyais pour moi seul ?

Alliums

Dans le jardin de Claude Monet, la fin mai se colore de violet et de mauve. L’époque des iris coïncide avec la floraison des juliennes des dames et des alliums.

Avec sa boule ronde perchée tout au bout d’une interminable tige toute raide, l’allium est une fleur qui intrigue. Elle a un air d’avoir déjà été croisée quelque part, et c’est vrai : elle vient du potager. Allium est le nom d’un genre botanique qui comprend l’ail, bien sûr, mais aussi le poireau, l’oignon et la ciboulette.

Les obtenteurs ont si bien amélioré les alliums qu’il en existe une multitude de cultivars aux teintes différentes, des plus douces aux plus soutenues. Certains ressemblent à des pelotes à épingles. D’autres s’ornent de collections d’étoiles violettes. Les alliums Universe sont si gros qu’ils ont l’air de vouloir défier la Terre. D’autres, les plus curieux, fabriquent une deuxième ombelle autour de la première et atteignent des tailles respectables : jusqu’à 30 centimètres de large. Des monstres, des mutants qui captent les regards. Ah bon, ça existe des trucs pareils ? Ceux-là n’ont rien de familier, si ce n’est qu’ils évoquent ces feux d’artifices où la gerbe une fois arrivée dans le ciel explose à nouveau en une multitude de couronnes de lumière.

Les alliums sont les derniers bulbes du printemps. Ils fleurissent longtemps et charment les jardiniers par leurs multiples possibilités, qu’on recherche une ambiance romantique ou une composition nette et contemporaine. A Giverny, ils se marient avec des fleurs aux couleurs voisines, ancolies, camassias, oeillets de poètes, pour décliner toute une douce harmonie violette dans ce massif à l’est du jardin.

Symphytum

Bordure de symphytums, jardins de Bellevue, Seine-Maritime

Si vous aimez les plantes indulgentes qui vous pardonnent avec bonhomie vos maladresses et vos négligences, les plantes autonomes qui vivent leur vie toutes seules sans exiger comme un bébé qu’on s’en mêle, le symphytum est fait pour vous.

On trouve des symphytums à Giverny, en petites touches. Aux jardins de Bellevue, en Seine-Maritime, ils sont plantés en masse au pied des haies, dans le sous-bois, où ils forment un coussin compact et fleuri d’un très joli effet.

La fleur rappelle la consoude, et pour cause : c’en est.

Voilà plusieurs milliers d’années que la consoude fait disparaître les entorses (en une nuit dit-on !) et consolide les fractures, une propriété qui lui a valu son nom : consoude vient de consolidare.

Comme toutes les plantes sauvages, quand il se plaît le symphytum pousse avec vigueur. Il étire joyeusement ses stolons pour vous permettre d’être généreux avec vos amis.

Giverny en español

L’hiver dernier j’ai eu la surprise de découvrir cet éventail aux Nymphéas dans une vitrine de Séville, en Espagne. Un bel objet qui évoque la fraîcheur rien qu’à le regarder. Un peu plus loin, encore plus étonnante, c’était une robe qui arborait de haut en bas le motif des Coquelicots de Monet (musée d’Orsay). Et au musée de Séville, dans le rayon enfant de la boutique, j’ai trouvé le très joli livre « ¿Dondé está la ranita? » (Où est passée la rainette ?) de Géraldine Eschner et Stéphane Girel.

L’hiver dernier j’ai eu la surprise de découvrir cet éventail aux Nymphéas dans une vitrine de Séville, en Espagne. Un bel objet qui évoque la fraîcheur rien qu’à le regarder. Un peu plus loin, encore plus étonnante, c’était une robe qui arborait de haut en bas le motif des Coquelicots de Monet (musée d’Orsay). Et au musée de Séville, dans le rayon enfant de la boutique, j’ai trouvé le très joli livre « ¿Dondé está la ranita? » (Où est passée la rainette ?) de Géraldine Eschner et Stéphane Girel.

Claude Monet est très populaire en Espagne et en Amérique latine. C’est ce qui m’a encouragée à ouvrir un troisième blog sur Giverny, en espagnol cette fois.

Le deuxième, c’est celui en anglais, giverny-impression. Celui en allemand viendra peut-être un jour…

Ce sont les quatre langues dans lesquelles je guide à Giverny. J’avais depuis longtemps envie de me remettre à l’espagnol, appris il y a bien des années lors d’un séjour en Colombie. Cet hiver j’ai repris des cours pour me rafraîchir la mémoire, préparé ma visite guidée, et me voici prête à rencontrer des personnes venues d’horizons nouveaux. Je me réjouis d’avance de ces échanges avec des visiteurs d’une autre culture, riches d’autres expériences horticoles ou picturales.

Mai 2015 dans le calendrier DuMont de Giverny

La deuxième quinzaine de mai rassemble un florilège de fleurs volontiers hissées au rang de fleurs préférées, selon mes statistiques empiriques : les roses, les iris, les pivoines.

En plus de fleurir en même temps, ces chouchoutes présentent des points communs. Elles ont des pétales soyeux et colorés, parfumés souvent, et elles ne font pas dans la discrétion. Impossible de les rater, à l’inverse de petites choses tout à fait charmantes mais trop menues pour qu’on les remarque, comme les puschkinias par exemple.

D’ici quelques jours, le jardin de Monet tel qu’il est représenté sur la page du mois de mai du calendrier DuMont aura tout à fait cet aspect-là. Les iris sont déjà splendides, les pivoines et les roses commencent tout juste à s’ouvrir. Si vous prévoyez de venir, privilégiez les fins d’après-midi en semaine pour profiter d’un jardin plus tranquille.

Arrêt sur image

C’est le temps si court où les trois glycines qui ornent le pont japonais de Claude Monet sont en fleurs, en même temps. La précoce et les deux tardives se rencontrent à la façon de l’équipe de nuit relayée par l’équipe de jour (ou l’inverse). Le chassé-croisé des juillettistes et des aoûtiens.

On voudrait faire durer l’instant, s’éterniser sur cette image. Mais la nature tourne les pages du livre à notre place et à son rythme à elle, trop lentement à notre goût en hiver, bien trop vite à la belle saison.

C’est un peu triste de voir les moments les plus magiques s’effacer, mais c’est toujours pour laisser la place à d’autres. Et l’avantage de ce livre-là, c’est qu’on le relit chaque année.

Le texte est le même et pourtant changé. 2015 aura été une très belle année pour la floraison des arbres, par exemple. Qui sait si 2016 sera aussi généreuse ?

Le texte est le même mais la pièce est interprétée par une troupe différente, parfois brillante et parfois décevante, à l’image de la météo.

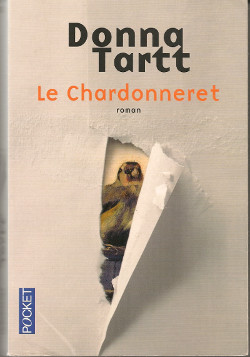

Le Chardonneret par Donna Tartt

C’est un livre où l’histoire d’un tableau s’enchevêtre à celle d’un adolescent : Donna Tartt, dans son ample roman (1100 pages en Pocket !) explore avec finesse de nombreuses thématiques essentielles et profondes : le hasard, le deuil, le sens de la vie, l’ambivalence des relations humaines, la relativité du bien et du mal… L’ensemble est sombre, pessimiste, et je dois dire que je ne partage en rien le nihilisme du narrateur, alcoolique, drogué et désespéré. Si j’en parle ici, c’est parce que le seul personnage lumineux du roman, la mère du héros, est une esthète dont l’enthousiasme vis-à-vis de la peinture m’a touché.

C’est un livre où l’histoire d’un tableau s’enchevêtre à celle d’un adolescent : Donna Tartt, dans son ample roman (1100 pages en Pocket !) explore avec finesse de nombreuses thématiques essentielles et profondes : le hasard, le deuil, le sens de la vie, l’ambivalence des relations humaines, la relativité du bien et du mal… L’ensemble est sombre, pessimiste, et je dois dire que je ne partage en rien le nihilisme du narrateur, alcoolique, drogué et désespéré. Si j’en parle ici, c’est parce que le seul personnage lumineux du roman, la mère du héros, est une esthète dont l’enthousiasme vis-à-vis de la peinture m’a touché.

En visite dans une exposition, elle commente pour son fils plusieurs oeuvres de peintres hollandais. Voici par exemple ce qu’elle dit de la Leçon d’anatomie de Rembrandt, un tableau qui lui « flanquait la trouille » quand elle était petite :

Le consensus autour de ce tableau est qu’il traite de la raison et des Lumières, de l’aube de l’investigation scientifique, tout cela, mais à mes yeux ce qui donne la chair de poule, c’est de voir comme ils sont polis et formels, grouillant autour de la table de dissection comme s’il s’agissait d’un buffet à un cocktail. Cependant, tu vois ces deux types perplexes là-bas au fond ? Ce n’est pas le corps qu’ils regardent – c’est nous. Toi et moi. Comme s’ils nous voyaient debout devant eux – tout droit débarqués du futur. Eberlués. « Qu’est-ce que vous faites ici ? » C’est très naturaliste. En revanche (du doigt elle traça en l’air les contours du cadavre) le corps n’est pas peint de manière naturaliste du tout, si tu observes bien. Il s’en dégage une incandescence bizarre, tu vois ? On dirait presque l’autopsie d’un alien. Regarde comme il illumine les visages des hommes penchés sur lui. Comme s’il générait sa propre lumière ? Rembrandt lui donne cette qualité radioactive parce qu’il veut attirer notre oeil vers ça – que cela nous saute aux yeux. Et ici (elle pointa la main écorchée) tu vois comme il attire l’attention dessus en la peignant si grande, complètement disproportionnée par rapport au reste du corps ? Il l’a même retournée, et du coup le pouce est du mauvais côté, tu le vois ? Eh bien, il n’a pas fait cela par hasard. La peau sur la main est enlevée – on le remarque tout de suite, il y a quelque chose qui ne colle pas – mais en retournant le pouce il rend l’image encore plus étrange ; de manière subliminale, et même si nous n’arrivons pas à cerner pourquoi, nous enregistrons que quelque chose est de travers, faussé. C’est très astucieux.

Des commentaires d’oeuvres comme celui-ci, je pourrais en écouter pendant des heures… Je vous laisse découvrir son analyse du Chardonneret de Fabritius, qui donne son titre au roman, et les regards portés sur cette oeuvre et sur la peinture en général par les différents protagonistes de l’histoire.

Azalées

Dans le jardin d’eau de Claude Monet, la floraison des azalées, à cheval sur avril et mai, est un des moments les plus colorés de l’année. L’hiver dernier, les jardiniers ont créé de nouvelles zones de terre acide et planté plusieurs dizaines d’azalées supplémentaires, ainsi que des érables du Japon de différentes espèces. Le but : augmenter l’intérêt printanier du jardin d’eau et souligner son caractère japonisant.

Ces massifs nouveaux dévoilent leurs merveilles en ce moment pour la première fois, et les visiteurs découvrent de nouvelles harmonies de couleurs et de formes dans des endroits du jardin qui passaient un peu inaperçus jusque là. Le massif que voici se trouve à l’entrée du jardin d’eau, au débouché du passage souterrain sur la gauche, où il prend le relais des cornouillers plus précoces.

Les azalées jaunes que l’on voit à l’arrière-plan figurent parmi les fleurs les plus délicieusement parfumées que je connaisse. Celles-ci diffusent à distance, mais ailleurs elles poussent le long de l’allée, et je ne peux résister au bonheur d’y plonger le nez chaque fois que je passe à côté. Une vraie addiction.

Ah ! Le parfum ! C’est parfois ce que les visiteurs retiennent en priorité de leur visite, devant l’expérience visuelle ou auditive. Il est vrai que cette griserie de baigner dans les senteurs délicieuses des glycines ou des iris s’offre rarement aux citadins. Elle fait de la visite de Giverny, cet espace si coloré qui est avant tout conçu comme un lieu pour l’oeil, un moment intense pour les mal-voyants également.

Psst ! Les premiers nymphéas sont en fleurs depuis le 10 mai ! Des blancs surtout, j’en ai compté près d’une vingtaine aujourd’hui.

Pavot bleu de l’Himalaya

A l’heure où un séisme sans précédent fait tourner avec consternation tous les regards vers le Népal, les pavots bleus de l’Himalaya commencent paisiblement leur floraison en Normandie. J’ai photographié celui-ci aux jardins de Bellevue, en Seine-Maritime, qui s’est fait une spécialité de cette fleur.

A l’heure où un séisme sans précédent fait tourner avec consternation tous les regards vers le Népal, les pavots bleus de l’Himalaya commencent paisiblement leur floraison en Normandie. J’ai photographié celui-ci aux jardins de Bellevue, en Seine-Maritime, qui s’est fait une spécialité de cette fleur.

En langage botanique, le pavot bleu de l’Himalaya se nomme Meconopsis Betonicifolia, c’est-à-dire le Meconopsis dont les feuilles ressemblent à la bétoine.

La culture de cette fleur est réservée à des jardiniers aguerris qui sauront lui donner le terrain qu’elle aime, la protéger des courants d’air et lui assurer la bonne dose d’ensoleillement et d’humidité, avec le dévouement du Petit Prince pour sa Rose.

Je crois en avoir vu l’an dernier à Giverny. Y en aura-t-il encore cette année ? Réponse dans quelques jours, car ici les pavots sont pour la plupart encore en boutons.

Evolution du jardin

Il y a des instants où la lumière offre un supplément d’âme aux choses. Ce matin à neuf heures, après la grande douche du lever du jour, le jardin de Monet étincelait. Un rayon de soleil tournait le coin des bambous, ébouriffait les grappes mauves de la glycine au-dessus du pont japonais et venait caresser la spirée tout juste fleurie. C’était léger comme un baiser sur la joue d’une mariée, tout ce blanc qui cascadait en voile, et la petite touche rouge des ancolies en guise de fard à lèvres.

A l’époque de Monet, il n’y avait là ni ancolies ni spirée. Monet affectionnait l’herbe autour du bassin, tout simplement. Face à l’opulence du jardin de fleurs, le jardin d’eau était dépouillé, sobre, et comparé à celui d’aujourd’hui, presque nu. Une pivoine par-ci par-là, un trépied à rosiers, quelques agapanthes et autres iris… Mais pas, ou si peu, d’arbustes, de massifs fleuris, de couleurs. Pas de masses végétales en dehors des branches des saules. Rien n’entravait le regard. La vue s’offrait dégagée sur le pont et sur les nymphéas, car Monet voulait les peindre.

Qu’on peigne ou que l’on photographie, il est bien difficile aujourd’hui de retrouver exactement les motifs de Monet depuis la berge. Car petit à petit une surenchère végétale s’est mise en place, dans une espèce de peur du vide. Que faire pour émerveiller les visiteurs, si difficiles à éblouir de nos jours ? Comment offrir un intérêt printanier au jardin d’eau, alors que les nymphéas sont des fleurs d’été ? Les jardiniers plantent. Le jardin d’eau déborde de merveilles.

En ce moment fleurissent les splendides azalées, les cornouillers, les glycines, les spirées, les premiers iris, les berbéris, les rhododendrons, tant d’autres encore, tout cela au-dessus de tapis de pensées, de giroflées, de myosotis, de tulipes multiples, de pétasites, de sceaux de Salomon… Et oui, j’en suis témoin à chaque pas dans le jardin, c’est un enchantement. Les visiteurs, et plus particulièrement les visiteuses ne cessent de le répéter, c’est beau, c’est beau…

Alors faut-il regretter les infidélités au jardin d’origine ? Je ne le crois pas. Tout jardin évolue, et même du vivant de Monet, il n’a cessé de changer. Le pont par exemple s’est vu doter d’une pergola de glycines. Ce n’est plus le jardin d’un homme mais de 600 000 personnes. L’évolution des conditions implique l’évolution des plantations.

Il faut planter pour le public, oui. Mais que souhaite le public ? Il a des désirs contradictoires. Etre ébloui de fleurs et reconnaître les motifs des tableaux qu’il a vus : des nymphéas, le pont en gros plan.

Ménager des vues tout en fleurissant les berges avec naturel et subtilité, c’est le défi que doivent relever les jardiniers d’aujourd’hui.

Vie sauvage

La vie sauvage arrive à s'inviter dans les jardins au coeur des villes, alors a fortiori à la campagne. Ce matin ces deux canards venus d'on ne sait où avaient pris leurs quartiers dans l'étang aux Nymphéas de Monet. Resteront-ils ? Ce n'est pas sûr qu'ils apprécient l'agitation du lieu. En attendant ils posaient comme de vrais pros pour les visiteurs.

Aux petites heures du jour, c'est un héron qui vient parfois prendre son déjeuner. Il est le bienvenu pour limiter la prolifération des grenouilles.

Samedi dernier, un intrus plus inattendu a nécessité l'intervention des gendarmes. Un chevreuil un peu perdu s'est introduit dans le jardin d'eau, par le ruisseau semble-t-il. Paniqué de se retrouver coincé par les grillages qui l'entourent, il courait en tous sens à la recherche d'une issue. Les forces de l'ordre ont fermé la route pendant quelques minutes, les surveillants ont ouvert la grande porte du jardin, celle qui sert à faire passer le matériel de jardinage, et le chevreuil a fini par trouver comment s'échapper. Il a bondi vif comme l'éclair en direction de la prairie.

Personne n'a l'air de se souvenir qu'un pareil incident se soit déjà produit. Serait-ce une première ? Les chevreuils sont plutôt d'un naturel craintif… Celui-ci était sûrement un amateur d'art passionné d'impressionnisme, qui avait envie de brouter les nymphéas de Claude Monet…