Ifs taillés

Le travail de jardinier municipal a des aspects ingrats, par exemple les petits bouts de pelouses tarabiscotés et très en pente qu’il faut tondre, ou les sempiternels arrosages de potées. Mais il en est d’autres de plus gratifiants. La réalisation d’un ensemble spectaculaire, par exemple.

Le travail de jardinier municipal a des aspects ingrats, par exemple les petits bouts de pelouses tarabiscotés et très en pente qu’il faut tondre, ou les sempiternels arrosages de potées. Mais il en est d’autres de plus gratifiants. La réalisation d’un ensemble spectaculaire, par exemple.

Depuis quand ces ifs taillés montent-ils la garde devant la mairie de Saint-Marcel, la petite voisine de Vernon ? Est-ce le créateur de cette rangée méticuleusement taillée qui l’entretient aujourd’hui, ou son successeur au poste, héritier de cette fantaisie arboricole ?

Si on a l’humeur belliqueuse on peut y voir une armée de fantassins prêts à partir à l’assaut.

Mais la tête arrondie de ces ifs me fait plutôt penser aux Barbapapas, les héros de l’Île aux Enfants.

Peut-être que c’est un camouflage et que la nuit venue…

Muséum de Rouen

Voisin du musée des Antiquités, le muséum de Rouen se trouve au 198 rue Beauvoisine, à quelques minutes à pied de la gare.

Voisin du musée des Antiquités, le muséum de Rouen se trouve au 198 rue Beauvoisine, à quelques minutes à pied de la gare.

Le muséum de Rouen a rouvert en 2007 après une fermeture de onze ans.

On pouvait craindre une mutation violente, une modernisation brutale de la muséographie. Il n’en est rien. Le muséum a gardé tout son charme rétro, ses vitrines du 19ème siècle en verre soufflé, ses beaux planchers sonores, et une ambiance inimitable qui fait basculer une bonne centaine d’années en arrière.

C’est un endroit où l’on se trouve assailli, d’émotions, d’interrogations, et en tout premier lieu assailli par les collections.

Rouen possède le deuxième plus grand muséum de France après Paris. 800 000 pièces sont conservées, dont la moitié est présentée au public.

Le curieux déambule donc au milieu de 400 000 spécimens de toutes sortes, et il comprend vite qu’il doit renoncer à tout voir.

La nature tout entière a rendez-vous dans cet ancien couvent. Autant dire que la Création est un peu tassée, genre arche de Noé. Tassée, mais organisée.

L’idée qui domine est celle de rangement. Les savants d’hier ont aimé classer, comparer, ordonner. Sans perdre un centimètre carré s’alignent les uns à côté des autres des restes de ce qui fut de la vie dans son extraordinaire diversité, étiquetée, nommée, codifiée.

La présence d’autant de signes de mort, animaux empaillés, insectes épinglés, squelettes, conserves en bocaux de vers ou de grenouilles, a quelque chose qui met indubitablement mal à l’aise. On n’aimerait pas se trouver enfermé là à la nuit tombée. On hésite à s’approcher des vitrines les plus dérangeantes. On sent, au tréfonds de soi, un instinct de fuite. Il faut se rappeler que le danger est nul, le simple contact impossible. Habitué à toutes les images, on frémit devant le réel.

Et en même temps, quelle fascination s’exerce ici ! La variété du vivant, la fameuse biodiversité vous saute à la figure comme jamais. Même les mammifères, les grosses bêtes poilues qu’on s’imagine bien connaître, réservent des surprises. Bête jamais vue nulle part, coup d’oeil au cartel, jamais entendu ce nom-là… L’expérience se répète à l’infini, on finit par renoncer à lire les étiquettes.

Il y a pourtant eu des gens pour qui les noms des végétaux ou des animaux étaient de la plus grande importance, des hommes qui ont écrit ces légendes d’une belle écriture soignée, quand on trempait les plumes dans les encriers. On les sent présents partout, ces savants d’hier, auteurs de cette accumulation, de cette prédation peut-être, on sent leur passion, leur patience… Ces milliers d’heures passées à tout mettre en case, au propre et au figuré, rendraient presque palpable la fuite du temps.

C’était une façon de s’approprier le monde, cette obstination à explorer chacun de ses recoins et à nommer tout ce qui s’y trouve de vivant ou d’inerte.

Riche idée

La ville de Saint-Marcel, à côté de Vernon, a décidé de ne pas fleurir idiot.

La ville de Saint-Marcel, à côté de Vernon, a décidé de ne pas fleurir idiot.

Dans chaque massif municipal on trouve un panonceau explicatif qui détaille les variétés de plantes fleuries présentes dans le parterre. Connaissiez-vous le nom latin de l’oeillet (dianthus), saviez-vous à quoi ressemblent des gazanias ?

Il y a parfois dans certaines démarches municipales une volonté didactique. Les noms de rue, par exemple, sont parfois assortis d’explications. On situe en deux mots un personnage, un lieu. Des dates, un grade, une fonction, un métier… L’intention est claire, hommage, devoir de mémoire.

Ici, avec les petits panneaux au milieu des fleurs, on est plutôt dans le domaine du service. Vous voulez savoir comment s’appellent ces belles fleurs ? Voici leur nom.

La pancarte souligne du même coup la diversité des plantes choisies, leur beauté, leur bonne santé. Une façon discrète de mettre en avant le travail des jardiniers municipaux.

Impatience

A l’inverse du clos normand, le jardin débordant de fleurs qui s’étend devant la maison de Monet, son jardin d’eau est peuplé de grands arbres qui donnent une ombre très agréable en été.

A l’inverse du clos normand, le jardin débordant de fleurs qui s’étend devant la maison de Monet, son jardin d’eau est peuplé de grands arbres qui donnent une ombre très agréable en été.

Ici toutes les lignes sont sinueuses tandis qu’elles sont tirées au cordeau dans le clos normand.

Ce massif d’impatiences est une référence aux tableaux de Monet dans lesquels le peintre s’est attaché à rendre le jeu du soleil à travers les arbres, comme les Femmes au jardin, la Liseuse ou le Déjeuner sur l’herbe.

Les impatiences blanches rendent l’éclat du soleil tandis que les fleurs violettes figurent les zones d’ombre.

Pour obtenir un beau tapis coloré comme celui-ci, il faut imiter les jardiniers de Giverny et pincer les tiges des fleurs à la plantation. Elles développent de nouvelles tiges sur les côtés ce qui multiplie le nombre de fleurs.

Video du bassin de Monet à Giverny

Le bassin aux Nymphéas de Claude Monet à Giverny le 15 août, tandis que de gros nuages argentés se reflètent à la surface et matérialisent le ciel normand.

Cerf-volant

Le panneau qui signale un risque de traversée d’animaux sauvages est si fréquent à la campagne qu’on n’y fait plus attention : on le trouve au coin de chaque bois.

Le panneau qui signale un risque de traversée d’animaux sauvages est si fréquent à la campagne qu’on n’y fait plus attention : on le trouve au coin de chaque bois.

Il faut pour le remarquer à nouveau voyager en compagnie de très jeunes enfants. Les boutchous adorent repérer le papa de Bambi qui saute, c’est leur panneau préféré.

Mais même si on ne transporte plus de passager de l’âge de la maternelle, ce panneau-ci a de quoi attirer l’oeil, un détail différent des autres. Vous avez vu ? Il y a deux petites ailes attachées dans le dos du cerf.

Je passe souvent à cet endroit juste à la sortie de Vernon, et à chaque fois ce cerf volant est là comme un sourire, prêt à traverser d’un bond toute la largeur de la route en quelques battements gracieux.

On pourrait croire que quelqu’un a griffonné ces ailes vite fait au marqueur, pris d’une inspiration soudaine. Mais vu de près la préméditation se révèle. Les ailes sont soigneusement découpées dans une matière douce comme du velours et collées sur le panneau.

Il y a dans cette intention quelque chose qui m’enchante. Quelqu’un a conçu le projet de transformer le cerf banal en Pégase des grands chemins, juste pour donner un peu de poésie à la banalité de la vie. Cette personne a trouvé le matériau adéquat, dessiné les ailes, est venue les mettre en place…

Face au flux des automobilistes pressés apparaît, le temps d’un éclair, une étincelle de fantaisie.

Frêne et sumac

Monet aimait faire se rencontrer dans son jardin des plantes aux affinités de couleur ou de forme. Ces feuillages, par exemple, dans le jardin d’eau. A première vue on dirait le même arbre. Même vert, mêmes feuilles composées. Mais à part cette coïncidence ces deux-là n’ont pas grand chose en commun.

Monet aimait faire se rencontrer dans son jardin des plantes aux affinités de couleur ou de forme. Ces feuillages, par exemple, dans le jardin d’eau. A première vue on dirait le même arbre. Même vert, mêmes feuilles composées. Mais à part cette coïncidence ces deux-là n’ont pas grand chose en commun.

Permettez-moi de faire les présentations. En haut voici le frêne, un arbre majestueux de nos régions. En bas, le sumac de Virginie, originaire d’Amérique du Nord, de taille plus modeste.

Qui a copié sur l’autre ? Qui s’est dit le premier tiens, je pourrais installer des mini-feuilles le long d’une tige comme des chambres le long d’un couloir, ce sera plus commode pour la distribution de sève ?

Peut-être qu’ils ont eu la même idée en toute indépendance, sans imaginer que cela existait déjà ailleurs sur la planète. Peut-être que les mêmes problèmes n’ont qu’un nombre limité de façons d’être résolus, que les mêmes besoins conduisent à un nombre restreint de réponses.

L’histoire humaine est pleine de ces coïncidences. A propos de l’invention de l’aviation, par exemple. Pour les Français, le papa du vol d’un plus lourd que l’air s’appelle Clément Ader. Pour les Américains, pas d’hésitation, ce sont les frères Wright qui ont inventé l’avion.

Cosmos

En toute simplicité, cette fleur s’appelle Cosmos.

En toute simplicité, cette fleur s’appelle Cosmos.

Quand on porte un nom aussi démesuré, tout l’art consiste à garder des dehors modestes.

Aussi le cosmos s’applique-t-il à ne pas en faire trop. Ses pétales ne la ramènent pas, ni par l’ampleur ni par le volume, un petit plissé tout simple, pas de froufrous superflus. La tige est toute fine comme un trait de crayon, le feuillage, une brume légère qui ne fait d’ombre à personne.

Côté couleur le cosmos a une préférence pour les roses vifs ou le blanc frais, les deux se mêlant parfois à la façon d’une aquarelle.

Surtout le cosmos a oublié d’être capricieux, et sa culture enfantine le fait aimer des jardiniers débutants qui découvrent avec lui le bonheur de se créer un univers.

Potager fermé

Les dahlias fleurissent pour personne dans le potager-verger du château de la Roche-Guyon. Quatre années seulement après son ouverture en 2004, le jardin est déjà fermé.

Les dahlias fleurissent pour personne dans le potager-verger du château de la Roche-Guyon. Quatre années seulement après son ouverture en 2004, le jardin est déjà fermé.

Malgré les deux pages d’explications affichées sur les grilles, les raisons qui ont présidé à cette fermeture du potager ne sont pas vraiment claires. Peut-être son entretien était-il tout simplement trop cher pour le conseil général du Val d’Oise, propriétaire du château.

Ce qui est bien expliqué, en revanche, c’est le virage écologique et social que va prendre le jardin. On avait voulu recréer ici le potager-verger du château tel qu’il se présentait au 18e siècle, mais impossible de lui fournir les trente jardiniers qui s’y activaient à l’époque. On aura désormais un potager soucieux de préservation de l’environnement d’où la chimie polluante sera proscrite, et dont la production devra trouver des débouchés sur les marchés locaux, auprès des associations caritatives et d’insertion.

Selon Gilles Clément, qui mène ce projet, on sera de la sorte beaucoup plus près des intentions qui ont présidé à la création du jardin au 18e siècle. Il s’agissait de se nourrir avec des produits locaux, cultivés de façon naturelle. On expérimentait aussi dans les jardins de châteaux, on testait de nouvelles espèces, des méthodes de cultures innovantes, pour le bien-être de l’humanité. Le nouveau potager, qui ouvrira peut-être en 2009, misera lui aussi sur la biodiversité.

Mer de fleurs

C’est peut-être le meilleur moment de l’année pour visiter les jardins de Monet à Giverny, plus éblouissants que jamais : tout est en fleur, les Nymphéas bien sûr, les capucines dans la grande allée, les rosiers remontants, les annuelles d’été éclatantes de couleurs.

C’est peut-être le meilleur moment de l’année pour visiter les jardins de Monet à Giverny, plus éblouissants que jamais : tout est en fleur, les Nymphéas bien sûr, les capucines dans la grande allée, les rosiers remontants, les annuelles d’été éclatantes de couleurs.

Mais curieusement chaque année l’affluence marque le pas au début août.

On trouvera plus facilement un banc libre pour s’asseoir à l’ombre au milieu d’une mer de fleurs.

Par la barbichette

S’il te plaît, dessine-moi un monstre…

S’il te plaît, dessine-moi un monstre…

Pas si facile d’inventer un truc vraiment effrayant.

Les sculpteurs du Moyen-Âge qui devaient imaginer des gargouilles ont dû se creuser la tête pour composer des bêtes horribles.

Ils ont souvent dérivé l’idée du gros chien, comme ici à Evreux au-dessus du cloître de la cathédrale.

C’est une expérience que chacun a faite de se trouver face à un gros chien aboyeur et furieux, il y a de quoi ne pas en mener large.

Celui-ci, en plus de ses oreilles couchées, de ses dents menaçantes et de ses narines dilatées, a été affublé d’une barbiche supposée le rendre plus hideux encore.

Ils lui donneraient plutôt un petit air comique, ses trois poils au menton.

Foulon

L’endroit où l’on peut admirer cette cuve de pierre aurait tendance à induire tout le monde en erreur : nous sommes ici dans le cloître situé derrière la cathédrale d’Evreux.

L’endroit où l’on peut admirer cette cuve de pierre aurait tendance à induire tout le monde en erreur : nous sommes ici dans le cloître situé derrière la cathédrale d’Evreux.

On a vite fait d’en déduire que cette cuve servait à pratiquer des baptêmes, au cours d’un rite hypothétique où l’on se serait immergé de la tête aux pieds dans une petite piscine.

Que nenni.

Point du tout.

Aux dernières nouvelles il s’agit d’une cuve à foulon qui remonterait rien moins qu’aux gallo-romains. On pardonnera au vénérable objet vieux de mille huit cents ans d’être fendu et rafistolé au fil de fer.

A quoi servait une cuve à foulon ? A fouler, cela va de soi, c’est-à-dire écraser du pied les draps de laine de manière à les feutrer. Le feutrage a pour effet de faire s’accrocher entre eux les petits brins de la laine, le tissu devient plus épais, résistant et offre une meilleure protection contre les intempéries.

Cela devait être long, fastidieux et fatigant de fouler la laine, aussi l’ingéniosité humaine a-t-elle par la suite conduit à l’utilisation d’une autre force motrice. A Evreux, on a installé des moulins sur les bords de l’Iton.

La cuve à foulon s’est trouvée sans emploi, sauf à servir de baignoire aux petits oiseaux.

Hors de portée de leurs jets d’eau, elle nargue les gargouilles, des jeunettes qui n’ont que cinq siècles au compteur.

L’union des sports

Au temps lointain où cette enseigne correspondait à l’établissement qu’elle domine, le propriétaire avait trouvé judicieux, pour attirer une vaste clientèle, de nommer son café restaurant « A l’union des sports ».

Au temps lointain où cette enseigne correspondait à l’établissement qu’elle domine, le propriétaire avait trouvé judicieux, pour attirer une vaste clientèle, de nommer son café restaurant « A l’union des sports ».

Cela sonne comme une dédicace, mais c’était plutôt un appel du pied aux joyeux sportifs pour qu’ils viennent célébrer ici les victoires, se consoler des défaites, refaire le monde et l’arbitrage autour d’un canon et organiser leur banquet de fin d’année.

On n’était pas sectaire, des footeux aux joueurs de boules, tout le monde était le bienvenu, tous réunis dans la même communion d’après l’effort.

Le local a changé moultes fois d’affectation, sans doute, et l’Union des Sports s’est évanouie comme un idéal qui disparaît.

A une semaine de l’ouverture des Jeux Olympiques, la polémique pékinoise bat son plein. Les Jeux, c’est pourtant l’occasion de célébrer l’union des sports, ce qui n’arrive pas si souvent.

Enseigne ancienne rue Carnot à Vernon

Après la pluie

Il faut les grosses chaleurs de l’été pour se souvenir comme c’est bon, la pluie, les gouttes fraîches qui vous criblent les bras nus et traversent les vêtements légers jusqu’à la peau, les filets d’eau qui ruissellent le long du visage ou des cheveux et vous chatouillent le creux du cou…

Il faut les grosses chaleurs de l’été pour se souvenir comme c’est bon, la pluie, les gouttes fraîches qui vous criblent les bras nus et traversent les vêtements légers jusqu’à la peau, les filets d’eau qui ruissellent le long du visage ou des cheveux et vous chatouillent le creux du cou…

Le thermomètre affichait un bon 33° cet après-midi, un score inhabituel pour Vernon transformée en ville morte.

Et puis toute cette humidité puisée dans l’océan a fini par se déverser sur la Normandie, sur les vaches qui broutent imperturbables, sur les chemins poussiéreux et les humains alanguis.

Ouf ! On respire à nouveau, tandis que s’exhalent dans l’air du soir des parfums de terre et de foin.

Derrière les nuages qui se déchirent le ciel bleu refait son apparition.

Ce soir les flaques ouvrent des coins d’azur sous les pieds, où viennent se mirer les roses des tonnelles.

Trouville, hôtel des Roches Noires

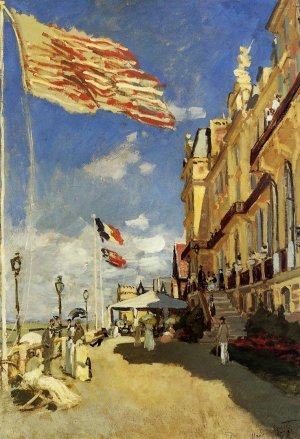

Quel est ce ressort qui nous fait éprouver une jubilation étonnante à découvrir le motif du peintre, le paysage qui a servi de modèle à un tableau célèbre ?

Quel est ce ressort qui nous fait éprouver une jubilation étonnante à découvrir le motif du peintre, le paysage qui a servi de modèle à un tableau célèbre ?

J’étais toute heureuse, à Trouville, de voir de mes yeux et en vrai l’hôtel des Roches Noires, un établissement de standing aujourd’hui divisé en appartements qui donne directement sur la plage de sable blond.

Et un peu frustrée de n’avoir pas sous la main une reproduction de la toile que Claude Monet en a fait en 1870 pour comparer, chercher l’emplacement exact où il a planté son chevalet et voir ce qui est resté semblable et ce qui a changé depuis 138 ans.

La façade de pierre dorée est toujours la même, mêmes volets blancs, même ligne brisée des balcons, même toit d’ardoise gris bleu.

La tour se devine dans le fond, mais les réverbères ont disparu tout comme les drapeaux, tandis que des bancs tournés vers le large ont fait leur apparition.

Le lion de pierre qui monte la garde était-il déjà là à l’époque de Monet ?

Le lion de pierre qui monte la garde était-il déjà là à l’époque de Monet ?

Combien de temps a-t-il fallu pour que son pelage se creuse et s’érode sous les colères de la mer ?

Je ne sais pas ce que l’on cherche sur les lieux de la création, ce qui fait venir tant de gens de si loin pour admirer le bassin aux Nymphéas à Giverny.

Peut-être l’identification au ressenti du peintre face au motif ?

Mais il y avait dans ce que j’éprouvais à Trouville quelque chose de la joie de revoir un ami après de longs mois, avec ce décalage entre l’image que nous avons gardé de lui et sa présence effective, quand nous recherchons sous sa nouvelle coiffure et son visage un peu changé les traits que nous avons conservé en mémoire.

Arrosage

En langage de jardinier, forte chaleur signifie arrosage, car beaucoup de fleurs sont fragiles et se dessèchent en cas de canicule.

En langage de jardinier, forte chaleur signifie arrosage, car beaucoup de fleurs sont fragiles et se dessèchent en cas de canicule.

Dans les jardins de Giverny, tôt le matin, les rampes d’arrosage sont installées.

Elles projettent dans l’air de fines gouttelettes qui capturent la lumière.

A travers le rideau de bruine les rayons du soleil se matérialisent en éventail, les ombres s’allongent en oblique.

Il naît partout, à volonté, de minuscules arcs-en-ciel, souvenirs de la palette de Claude Monet.

Point du jour

Vernon possède une rue nommée rue du point du jour, elle est curieusement située à l’ouest du centre ville.

Vernon possède une rue nommée rue du point du jour, elle est curieusement située à l’ouest du centre ville.

Certaines appellations demeurent mystérieuses, peut-être qu’un jour je découvrirai l’origine de ce nom poétique, dans un grand éclat de soleil qui viendra frapper la plaque de rue…

Pour l’instant, bien que ce soit une voie large et baignée de lumière, la rue du point du jour garde pour moi quelque chose d’obscur, comme si s’attachait à son nom une part des ombres de la nuit.

Quel joli moment, quand la ville sort de ses rêves nocturnes et que les façades émergent doucement du néant qui les enveloppait !

Le silence baigne les ruelles, pas une mouche ne bourdonne, pas un oiseau ne lui vole après.

Les passants ne passent pas encore.

La vie se tait derrière les volets clos.

Le soleil va réveiller l’orchestre de la cité en brandissant mille baguettes.

Il flotte dans l’air une odeur de croissants chauds.

Porte-fenêtre

Monet qui a tant peint les reflets n’a jamais pris pour motif ceux qui se dessinaient dans sa porte.

Monet qui a tant peint les reflets n’a jamais pris pour motif ceux qui se dessinaient dans sa porte.

Tout son jardin vient buter contre la vitre de la porte-fenêtre de la cuisine, prêt à se précipiter à l’intérieur si quelqu’un venait à l’ouvrir.

Les couleurs de l’été claquent dans le soleil, le rouge des pélargoniums, le vert des peintures plus lumineux que jamais.

En comparaison tout paraît sombre à l’intérieur.

Comme dans un miroir le reflet masque ce qui se trouve derrière la vitre.

Impossible de deviner le fourneau, de distinguer les rangées de cuivres qui luisent dans la cuisine.

Il suffirait de tourner la poignée de porcelaine blanche et d’entrer pour s’apercevoir que la pièce n’est pas si obscure.

C’est l’ambiguïté de la porte-fenêtre, cette frêle barrière entre le dedans et le dehors capable de s’effacer avec civilité pour vous laisser passer.

Effet de soleil

Pas un jardinier sans doute n’a été plus attentif aux effets de lumière sur ses plates-bandes que Claude Monet.

Le peintre de Giverny étudiait avec minutie le rendu du soleil matinal ou vespéral à travers les plantes. Il jouait des textures translucides ou au contraire opaques et veloutées pour obtenir dans son jardin ce scintillement, cette vibration colorée caractéristique des tableaux impressionnistes.

De nombreuses fleurs se prêtent bien à ce jeu avec le soleil rasant, par exemple les pavots, les lavatères, les mauves, les roses trémières.

Le contre-jour magnifie leur éclat à la façon d’un vitrail.

Plus graphique, les rayons qui traversent les longues feuilles lancéolées des iris, des glaïeuls ou des crocosmias font ressortir leurs nervures parallèles et projettent sur cet écran des ombres chinoises aussi indéchiffrables que des idéogrammes.

Volubilis

Que nous cultivions les volubilis ou ipomées, voilà encore une de ces bizarreries de chez nous qui étonnent les visiteurs venus de l’autre côté de la terre.

Que nous cultivions les volubilis ou ipomées, voilà encore une de ces bizarreries de chez nous qui étonnent les visiteurs venus de l’autre côté de la terre.

Tout comme les agapanthes qui poussent comme du chiendent en Australie, les volubilis sont considérés comme des pestes aux antipodes.

De jolies mauvaises herbes, comme peut l’être notre liseron, mais qu’on ne se risquerait pas à inviter chez soi de crainte de ne plus jamais s’en débarrasser.

Les jardiniers de Giverny n’ont pas ce genre d’inquiétudes. Ils savent qu’ils ne courent aucun danger d’être envahis par les ipomées.

Nous avons pour contrer la volubilité des volubilis une arme fatale : l’hiver. La belle grimpante ne résiste pas à nos gelées.

Il faut la replanter tous les ans à la belle saison, moyennant quoi elle ne tarde pas à partir à l’assaut de tous les supports qu’on veut bien lui fournir, et se garnit bientôt de corolles bleu nuit au centre desquelles rayonne un coeur tout blanc comme une lune.

Celles-ci ornent la pergola aux glycines du Musée d’Art Américain de Giverny, on peut aussi en voir chez Monet accrochées aux supports des clématites.

Château d’Anet

Il n’y a pas que dans le val de Loire que l’on trouve des châteaux Renaissance ! A Anet, à une quarantaine de kilomètres de Giverny, on peut en visiter un qui a été construit au bord de l’Eure pour les beaux yeux de Diane de Poitiers, favorite du roi Henri II.

Il n’y a pas que dans le val de Loire que l’on trouve des châteaux Renaissance ! A Anet, à une quarantaine de kilomètres de Giverny, on peut en visiter un qui a été construit au bord de l’Eure pour les beaux yeux de Diane de Poitiers, favorite du roi Henri II.

La demeure a le charme des châteaux habités par leurs propriétaires, patiemment meublée et décorée dans le style du 16e siècle. On y perçoit tout le faste et le raffinement de la Renaissance.

Les décorateurs ont décliné ici les symboles liés à Diane, déesse de la chasse. Un exemple ? Le portail d’entrée est orné d’une pendule. A l’époque où Diane de Poitiers était la maîtresse des lieux et du roi, les statues qui surmontent la pendule étaient des automates. Le cerf frappait du sabot pour marquer les heures tandis que les chiens aboyaient.

Roses trémières

La simplicité rustique des roses trémières fait bon ménage avec les maisons à colombages de la rue Potard à Vernon.

La simplicité rustique des roses trémières fait bon ménage avec les maisons à colombages de la rue Potard à Vernon.

Cette rue médiévale, une des plus anciennes de la ville, vient d’être refaite et rendue piétonne. Des espaces ont été aménagés dans le revêtement pour laisser aux roses trémières la place de pousser.

Alignées en gros bouquets devant les maisons, les longues tiges couvertes de corolles de couleur vive ont toujours un effet spectaculaire. Elles ajoutent encore au charme de cette rue qui a gardé tout son caractère.

Tête de pavot

Quand le pavot est défleuri il reste très décoratif avec sa grosse tête ronde et sa petite couronne en forme de calebasse. Celui-ci revient de la corvée d’eau au marigot, il transpire à grosse goutte…

Quand le pavot est défleuri il reste très décoratif avec sa grosse tête ronde et sa petite couronne en forme de calebasse. Celui-ci revient de la corvée d’eau au marigot, il transpire à grosse goutte…

Plus tard en saison les têtes de pavots changent encore. Elles sèchent, perdent leur couleur verte pour devenir blondes. De petites ouvertures laissent échapper de minuscules graines, à la façon d’une salière. Ce sont ces petites graines grises qui sont utilisées en boulangerie pour fabriquer les pains spéciaux.

Pavot

Une petite tête aux cheveux bien peignés émerge d’un col façon fraise de François Premier, au milieu d’une envolée froufroutante : le pavot a un style à déconcerter les couturiers.

Une petite tête aux cheveux bien peignés émerge d’un col façon fraise de François Premier, au milieu d’une envolée froufroutante : le pavot a un style à déconcerter les couturiers.

Une fois qu’il s’est extrait de son bouton, il étale sa grande corolle au soleil, bien droite ou un peu penchée en parabole de télé. Avec qui veut-il communiquer ? Ses fans sans doute, nombreux, fascinés par ses multiples toilettes crêpées. Le pavot aime le rouge vermillon bien claquant, ou alors le rose maculé de violet, mais parmi les plus petits il en existe aussi des blancs, des jaunes ou des bleu ciel du plus bel effet.

A Giverny Monet en cultivait déjà, et comme à son époque on peut apercevoir dans les massifs des Papaver orientalis mêlés à leurs cousins, des coquelicots indigènes arrivés là plus ou moins par hasard.

Repiquage

Le jardinier a tombé la veste, il fait vite chaud dans le clos normand du jardin de Monet à Giverny, exposé plein sud. Il est occupé à repiquer des centaines de fleurs pour regarnir les massifs.

Le jardinier a tombé la veste, il fait vite chaud dans le clos normand du jardin de Monet à Giverny, exposé plein sud. Il est occupé à repiquer des centaines de fleurs pour regarnir les massifs.

Les huit jardiniers de la Fondation Claude Monet ne chôment pas. Tout au long de la saison on peut les voir travailler dans le jardin du peintre.

Une de leurs tâches les plus importantes est de faire évoluer les plates-bandes. Dès que la période de floraison de certaines fleurs annuelles est passée, ils les arrachent et ils les remplacent par de jeunes plants sur le point de fleurir, tout juste sortis de la serre.

Grâce à ce travail colossal le spectacle est permanent tout au long de la saison, sans être jamais le même puisque la composition des parterres change avec le temps.