Paradis artificiel

Août est fini. On range la plage, quai des Lavandières à Louviers…

Août est fini. On range la plage, quai des Lavandières à Louviers…

La pelle mécanique entasse le sable dans le camion, le balai de cantonnier en fait disparaître les derniers grains. Une plage, où ça ?

La semaine dernière encore il y avait là les taches de couleur des jouets en plastique pour les bambins, des crêpes et des gaufres aussi fameuses que fumantes, des locations de barques pour se promener sur l’Eure au nez des ragondins, par delà le pont chargé de fleurs, le long des berges où s’alignent les belles demeures des patrons du 19ème siècle.

Sous le ciel gris, le saule balance ses branches en essuie-glace fugace comme pour effacer les dernières traces de l’été. Allez ! Il est temps d’oublier la plage et de préparer les cartables.

Bouffon

Quelquefois l’argot des cours de récréation a le génie de déterrer un mot oublié venu du fond des siècles, pour le propulser sans crier gare dans le 21ème. Comme les Visiteurs, le mot se sent tout bizarre dans sa nouvelle époque.

Quelquefois l’argot des cours de récréation a le génie de déterrer un mot oublié venu du fond des siècles, pour le propulser sans crier gare dans le 21ème. Comme les Visiteurs, le mot se sent tout bizarre dans sa nouvelle époque.

Il y a la maille, l’argent, qui était resté figée dans l’expression maille à partir, et qui a retrouvé une nouvelle jeunesse récemment, tous rhumatismes envolés, bondissant de bouche en bouche avec vivacité. C’est aussi le cas du mot bouffon.

Ce n’est pas qu’on avait oublié ce que ce mot voulait dire, mais ce qu’il désignait n’existe plus. Et le voilà qui revient tout fringant en épithète peu amène.

Pourquoi pas troubadour ou trouvère ? C’était quelqu’un de bien, le bouffon. A Louviers, on se souvient du bouffon du roi Henri IV. Il habitait ici, dans cette maison qui est aujourd’hui l’Office de tourisme. Une belle maison cossue, n’est-ce pas ?

Il s’appelait Guillaume Marchand, ou Lemarchand. Maître Guillaume, s’il vous plaît. L’homme était respecté : il était apothicaire. Pharmacien, pour parler moderne.

Amis pharmaciens qui me lisez, aviez-vous songé à cette reconversion ? Quitter votre officine pour suivre pas à pas un des grands de ce monde et tenter de l’égayer par vos traits d’esprit ?

Maître Guillaume a eu cette étonnante façon de rebondir. L’armée d’Henri IV a pris la ville de Louviers, a capturé l’apothicaire, mais ses bons mots ont su dérider le roi, qui en a fait son bouffon. Pardon : son Bouffon. Et sa maison a pris le nom de Maison du Fou du Roy. Elle vient d’être repeinte dans des couleurs qui n’inspirent pas la mélancolie.

Le Bonhomme Louviers

Ce petit personnage qui apparaît sous le porche de l’église de Louviers n’a rien de biblique. On le surnomme le Bonhomme Louviers, ou le « maqueu d’soupe », le mangeur de soupe, car il tient une écuelle à la main.

Ce petit personnage qui apparaît sous le porche de l’église de Louviers n’a rien de biblique. On le surnomme le Bonhomme Louviers, ou le « maqueu d’soupe », le mangeur de soupe, car il tient une écuelle à la main.

Sur le sens qu’il faut donner à cette sculpture, les avis divergent.

L’explication la plus répandue est qu’il s’agirait d’une référence à un épisode de la guerre qu’Henri IV livra en 1591 pour reconquérir son royaume. Henri IV s’assura les services d’un prêtre qui remplaçait le guetteur à l’heure de midi au sommet du beffroi, et qui ne donna pas l’alerte lorsque les troupes s’avancèrent. Le bonhomme signifierait que les Lovériens ont préféré manger leur soupe plutôt que de défendre leur ville.

Mais certains historiens remettent cette explication en cause, pour eux la sculpture du portail est antérieure à 1591 de près d’un siècle.

Autre hypothèse, les Lovériens portaient le surnom de mangeurs de soupe parce qu’ils étaient assez riches pour manger de la soupe plusieurs fois par jour.

Autre hypothèse, les Lovériens portaient le surnom de mangeurs de soupe parce qu’ils étaient assez riches pour manger de la soupe plusieurs fois par jour.

Enfin, il pourrait s’agir d’un message adressé par le maître sculpteur à son commanditaire pour lui faire comprendre qu’il tarde à payer son dû à l’artiste !

On retrouve le Bonhomme Louviers à l’intérieur de l’édifice, sur le dernier pilier de droite près du choeur, mais il a le visage moins avenant. Il a la tête de quelqu’un qui vient de découvrir que son assiette est cassée. Au prix des objets à l’époque, c’est l’équivalent aujourd’hui de tout un plateau de vaisselle qu’on aurait fait tomber. Il y a des chances qu’on ferait triste mine, nous aussi.

Serre

C’est une beauté secrète : on ne visite plus la serre du jardin public d’Evreux, longtemps en accès libre. Des plantes ayant été subtilisées, il a fallu fermer à clé. Cet endroit merveilleux continue de vivre sa vie, mais pour lui seul.

C’est une beauté secrète : on ne visite plus la serre du jardin public d’Evreux, longtemps en accès libre. Des plantes ayant été subtilisées, il a fallu fermer à clé. Cet endroit merveilleux continue de vivre sa vie, mais pour lui seul.

J’ai eu la chance de me trouver devant la porte close, toute désappointée, à l’instant où arrivait le jardinier chargé de fermer les fenêtres pour le soir. Il m’a très aimablement laissé faire un tour au milieu des crottons, des strelitzias, des fougères arborescentes et de quantités d’autres plantes dont j’ignore le nom, au feuillage dru et découpé.

Comme dans toutes les serres tropicales, l’ambiance est envoûtante. Humidité, chaleur, on s’attend à voir surgir des feuilles quelque serpent interminable ou insecte venimeux. C’est rassurant de savoir qu’on ne risque rien dans cette enclave de forêt amazonienne.

On aimait beaucoup les serres au 19ème siècle, à l’âge d’or du fer et de l’acier. Il en a poussé partout, en même temps que s’ouvraient des jardins botaniques. En Normandie, la ville de Cherbourg présente de vastes serres à la température variée, où l’on voyage aussi bien dans le désert que dans la forêt équatoriale.

Quel âge peut avoir la serre du jardin d’Evreux ? Est-elle contemporaine de la mise à disposition de la Société d’Agriculture et la Société de Médecine de l’Eure du jardin des Capucins, en 1814 ? Elle a un délicieux air vieillot, mais de là à la dater…

Franchissement de la Seine

Le franchissement de la Seine par les troupes britanniques en août 1944 à Vernon est resté dans les annales de l’art de la guerre comme un modèle du genre. Les Alliés ont réussi l’exploit d’établir un pont flottant, sous le feu ennemi, en six jours à peine.

Le franchissement de la Seine par les troupes britanniques en août 1944 à Vernon est resté dans les annales de l’art de la guerre comme un modèle du genre. Les Alliés ont réussi l’exploit d’établir un pont flottant, sous le feu ennemi, en six jours à peine.

Un monument commémore cet acte de guerre, et le sacrifice de centaines de jeunes gens tombés pour la Libération. Il s’élève à l’endroit précis d’où partait le pont provisoire installé par le Génie.

On peut voir plusieurs symboles dans cette stèle réalisée par un sculpteur local, Daniel Goupil. Une colombe de la paix semble jaillir d’un V. Celui de Vernon ou celui de la victoire ? Ses ailes touchent chaque côté du V, comme le pont qui relie les rives du fleuve.

Le couvent des Pénitents

C’est le monument le plus étonnant de Louviers : le couvent des Pénitents présente un étrange cloître bâti sur l’eau.

C’est le monument le plus étonnant de Louviers : le couvent des Pénitents présente un étrange cloître bâti sur l’eau.

D’habitude, les cloîtres sont des endroits fermés, au calme propice à la méditation. Ils entourent un petit jardin qui offre une image terrestre du paradis.

Celui-ci rompt avec cette tradition. Deux de ses côtés étaient des ponts, et les religieux avaient le spectacle de l’eau courante de la rivière sous les yeux, plutôt que de paisibles parterres de buis taillés.

Qu’est-ce qui a bien pu pousser les Franciscains à cette solution architecturale originale, et qui sait, unique ? L’étroitesse de leur terrain rue de l’Isle ?

C’est en 1646 qu’ils commencent la construction de leur couvent de Louviers. Les bâtiments frappent par leurs dimensions considérables. Pourtant, les religieux n’y seront jamais plus de douze, ils n’en ont pas le droit. Ils se consacrent à l’enseignement et au soin des malades.

A la Révolution, l’Etat leur confisque le couvent, qui revient à la Ville. Que va-t-on en faire ? La chapelle sert d’abord de salle de réunion politique, puis de grange, avant de s’écrouler. Le bâtiment principal, quant à lui, est transformé en prison dès 1793.

Les détenus à la maison d’arrêt et de correction de Louviers étaient condamnés à des peines de moins d’un an. Mais ils ont été nombreux à souffrir de maladies dans cette geôle, et à y mourir. L’humidité due à la rivière d’Eure aggravait l’insalubrité.

La prison a fonctionné jusqu’en 1928. Aujourd’hui, ce passé douloureux est presque effacé des mémoires. Le couvent des Pénitents a trouvé une nouvelle vocation qui lui sied mieux : il sert d’école de musique.

Asclepia

Comment s’appelle cette fleur ? demande Madame. Oh, elle porte un nom à coucher dehors…

Comment s’appelle cette fleur ? demande Madame. Oh, elle porte un nom à coucher dehors…

Il exagère un peu, le visiteur des jardins de Monet dont j’ai surpris la réponse évasive. Ce n’est pas bien compliqué, Asclépia. C’est une jolie fleur d’un mètre de haut qui a des feuilles allongées rappelant la verveine, et dont les boutons floraux orange s’ouvrent en petite étoiles jaunes.

La belle vient d’Amérique et peut se cultiver en pots dans les vérandas. Il faut la rentrer en hiver, elle n’aime pas les températures inférieures à 10°.

Je fais la maligne, mais j’ai appris son nom récemment, et je me le répète chaque fois que je passe devant les asclépias, histoire de ne pas l’oublier. Et pour la joie secrète de saluer les fleurs en les appelant par leur nom. Il y a une jubilation à connaître et reconnaître, à savoir distinguer. C’est ce sentiment là qui nous pousse à apprendre même là où il n’y a pas grand chose à comprendre.

Volière

Spectacle insolite : des perroquets dans le jardin de Monet ! Ils ont pris pension pour quelques jours dans la volière. Il y en a un rouge et un bleu, leur sortie a créé un attroupement devant la maison.

Spectacle insolite : des perroquets dans le jardin de Monet ! Ils ont pris pension pour quelques jours dans la volière. Il y en a un rouge et un bleu, leur sortie a créé un attroupement devant la maison.

Bien que la volière de Monet soit située le long du deuxième atelier, à un endroit où le public n’a pas accès, on ne saurait ignorer la présence des deux oiseaux. Ils lancent des cris assez peu harmonieux, il faut bien le dire, qui portent distinctement jusqu’au jardin d’eau, de l’autre côté de la route. Et plus question de s’installer à l’ombre des tilleuls pour parler de la vie de Monet, leur voix couvre très largement la mienne. Une seule solution, attendre qu’ils aient fini de s’exprimer !

Historiquement parlant, en tout cas, ils ajoutent de la véracité au tableau formé par les poules et les dindons dans leurs enclos respectifs. Monet possédait une volière qui a vu passer de nombreux oiseaux destinés à l’amusement des enfants, qui s’efforçaient de les apprivoiser.

Poule d’eau

Après les coqs perchés en haut des airs, voici les poules d’eau… Dans le jardin de Monet, il y en a deux, venues d’on ne sait où, qui ont adopté l’étang aux nymphéas. Elles ont un joli succès auprès des porteurs d’appareils photos, avec leur bec orange et leur beau costume noir réhaussé de blanc.

Après les coqs perchés en haut des airs, voici les poules d’eau… Dans le jardin de Monet, il y en a deux, venues d’on ne sait où, qui ont adopté l’étang aux nymphéas. Elles ont un joli succès auprès des porteurs d’appareils photos, avec leur bec orange et leur beau costume noir réhaussé de blanc.

Les poules d’eau ont la faculté de marcher sur les feuilles de nénuphar tant elles sont légères. Les feuilles s’enfoncent un peu dans l’eau, pas plus, comme les blocs de mousse à la piscine.

Et puis les poules d’eau ont un cri agréable, une sorte de gloussement liquide et amusant qui anime parfois la surface si paisible de l’étang.

Coq d’église

Surprise de la photo au téléobjectif : le zoom permet d’apercevoir les détails du coq de l’église, bien trop loin pour que l’oeil nu les distinguent. Celui-ci se trouve au plus haut du clocher de Vernon.

Surprise de la photo au téléobjectif : le zoom permet d’apercevoir les détails du coq de l’église, bien trop loin pour que l’oeil nu les distinguent. Celui-ci se trouve au plus haut du clocher de Vernon.

Sa simplicité m’a étonnée. Pas de détails inutiles à ces altitudes vertigineuses, la ligne est sobre, on se permet juste quelques rainures dans les plumes de la queue.

L’objet, creux, est d’un beau vert patiné, j’imagine qu’il est en cuivre, étudié pour tourner au moindre souffle de vent.

Quoi de plus fier qu’un coq ? Campé sur une éminence, fut-ce un tas de fumier, le coq est à son aise pour pousser un cocorico sonore. Il a toujours l’air d’avoir envie qu’on l’admire, ramage, plumage, je suis le phénix des hôtes de ces lieux.

On le regardait souvent, autrefois, tout en haut de l’église. La girouette permettait de se faire une idée du temps du lendemain. Les vents d’ouest sont fréquemment porteurs de pluie en Normandie. Aujourd’hui, le bulletin météo a rendu tout un savoir empirique caduc, la forme des nuages, la couleur du coucher de soleil, le comportement des bêtes.

Oublié tout là-haut, le coq déprime. Pourtant, on en veut encore ! Qu’une tempête le jette à terre et on le replace, le remplace, dûment béni et enrubanné. Et puis bien vite il retombe dans l’oubli, sans regards pour se poser sur lui.

Comble de disgrâce, le coq n’est plus tout à fait au plus haut du clocher. Le paratonnerre le nargue, juste un peu au-dessus de lui.

Reflet

S’attarder au bord de l’eau est l’un des plaisirs de l’été, quand les journées trop chaudes font rechercher la fraîcheur. (Et le propre de l’écriture est de permettre la fiction, n’est-ce pas).

S’attarder au bord de l’eau est l’un des plaisirs de l’été, quand les journées trop chaudes font rechercher la fraîcheur. (Et le propre de l’écriture est de permettre la fiction, n’est-ce pas).

A Vernon, les bords de la Seine sont colonisés par des plantes sauvages qui aiment l’eau, les saules aux feuilles argentées et les salicaires aux longues inflorescences roses, tandis que des nénuphars sauvages à fleurs jaunes s’accrochent près des berges les moins exposées au courant. C’est tout l’univers de Monet résumé dans sa version spontanée.

Les reflets mouvants qui jouent à la surface ont quelque chose d’hypnotique. Les taches de couleurs dansent, agitées deci-delà par le mouvement de l’eau, les lignes droites explosent, se fractionnent, deviennent étrangement sinueuses, dans un ballet toujours renouvelé.

Je regarde les reflets sur la Seine sous le pont de Vernon et je pense à Monet, capable de rester des journées entières à observer le jeu de la lumière à la surface de son étang, même sans pinceau à la main. Réflection support à la réflexion…

Palimpseste

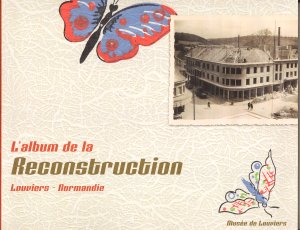

Voilà, ça recommence, me suis-je dit en lisant le catalogue de l’exposition sur la Reconstruction organisée ce printemps par le musée de Louviers : il faut à nouveau que je sorte le dictionnaire pour comprendre la prose de conservateur.

Voilà, ça recommence, me suis-je dit en lisant le catalogue de l’exposition sur la Reconstruction organisée ce printemps par le musée de Louviers : il faut à nouveau que je sorte le dictionnaire pour comprendre la prose de conservateur.

Sur ce grand palimpseste qu’est l’espace urbain, où chaque époque dessine ses éléments en effaçant les éléments antérieurs, la Reconstruction tient une place majeure, au même titre peut-être que le développement des usines textiles au XIXème siècle.

Pour le coup, une fois renseignée, j’ai été émerveillée par la justesse de l’image évoquée par Leslie Dupuis, responsable du musée de Louviers : un palimpseste est un parchemin sur lequel les copistes du Moyen-Age ont gratté la première écriture pour s’en resservir.

Dans les villes, on démolit, on détruit, on rebâtit sur d’anciennes caves… La ville est un espace à trois dimensions où le temps s’inscrit comme une quatrième dimension perceptible.

Exubérance à Giverny

A Giverny, la fin d’été dresse des murailles de fleurs dans le clos normand. Les massifs donnent une impression de luxuriance, que les jardiniers s’emploient à canaliser.

A Giverny, la fin d’été dresse des murailles de fleurs dans le clos normand. Les massifs donnent une impression de luxuriance, que les jardiniers s’emploient à canaliser.

Près de la Grande Allée, des roses répondent au ton de la façade. Elles sont d’un rose un peu plus soutenu car plus proche de nous. En peinture, les couleurs vives sont au premier plan, elles sont plus pâles à l’arrière-plan. On retrouve cette même règle dans la composition des massifs de Claude Monet.

Cactus

Rêve de voyages… Au jardin public de Louviers, cet étonnant parterre vous transporte instantanément bien loin des bords de l’Eure. Vous voilà dans une contrée aride où les plantes doivent livrer un combat sans merci contre la chaleur et la sécheresse.

Rêve de voyages… Au jardin public de Louviers, cet étonnant parterre vous transporte instantanément bien loin des bords de l’Eure. Vous voilà dans une contrée aride où les plantes doivent livrer un combat sans merci contre la chaleur et la sécheresse.

Elles ont des airs redoutables derrière leur blindage épais, avec leurs piquants dardés, leurs aiguilles acérées, leurs tentacules bordées de dents…

Le cactus n’est pas partageur. Il tient à garder son eau pour lui seul. Dans la lutte pour la vie, il se fiche du sort des autres.

Toutes ces précautions paraissent hors de saison sous nos climats. Ici, seules les ronces et les roses ont opté pour les épines, par pure méchanceté sans doute. Quand l’eau est abondante, le climat tempéré, les plantes prennent généralement un air bonasse, à l’image de l’herbe que broutent les vaches.

Bureau de poste

Comment décoreriez-vous un bureau de poste, si cette tâche vous incombait ? Celui de Louviers, reconstruit après la guerre, est orné d’un bas-relief tout en hauteur, placé dans l’angle du bâtiment.

Comment décoreriez-vous un bureau de poste, si cette tâche vous incombait ? Celui de Louviers, reconstruit après la guerre, est orné d’un bas-relief tout en hauteur, placé dans l’angle du bâtiment.

C’est l’ancien conseiller municipal R. Delamarre qui l’a exécuté en 1954. Il représente Iris, messagère des déesses de l’Olympe en compagnie de quelques oiseaux qui évoquent peut-être les pigeons voyageurs.

Au-dessous, des cavaliers et des voitures à cheval figurent les relais de poste de l’Ancien Régime.

Tout en bas une noble dame, la plume à la main, termine un courrier. La citation qui l’accompagne aide à l’identifier :

Je m’en vais vous mander la chose la plus étonnante, la plus surprenante, la plus merveilleuse, la plus miraculeuse, la plus triomphante, la plus…

Ce sont les premiers mots d’une savoureuse lettre de la marquise de Sévigné où elle raconte la mésalliance de Mademoiselle, cousine du roi.

Dans les villes de l’Eure bombardées pendant la deuxième guerre mondiale, la reconstruction s’est faite selon une charte que l’on a volontiers qualifiée de régionaliste, par opposition à l’option moderniste adoptée au Havre, par exemple, où dominent les grands ensembles.

Dans l’Eure les urbanistes de l’après-guerre ont voulu conserver le caractère des petites villes en imposant un nombre limité d’étages, des toits en pente couverts de tuiles ou d’ardoises, et en recommandant d’utiliser la brique pour souligner les chaînages des façades.

On commence tout juste à s’intéresser à cette architecture de la Reconstruction. Si elle n’est pas dépourvue de raideur, elle présente toutefois des réalisations harmonieuses dans le droit fil du style Art Déco qui prévalait quelques années plus tôt.

Un nouvel emploi pour sarco

En visitant le beau jardin public ancien de Louviers, je suis restée stupéfaite devant ce spectacle. Vous avez reconnu ce qui sert de pot de fleurs ?

En visitant le beau jardin public ancien de Louviers, je suis restée stupéfaite devant ce spectacle. Vous avez reconnu ce qui sert de pot de fleurs ?

J’essaie de me convaincre que les jardiniers ou les édiles ont eu raison. Allons, un peu de terre et d’eau ne risque pas d’abîmer ce sarcophage mérovingien. Quelle plus belle image que de voir naître, de nos cendres, des fleurs ?

J’essaie, mais il y a dans la désinvolture du remploi du cercueil quelque chose qui me choque. Cette façon de poser le couvercle à cheval sur le côté comme une boîte de chocolats. Regardez donc ce qu’il y a à l’intérieur, surprise !

Voilà, c’est un objet qui a treize siècles environ, et qui encombre notre époque. Que faire des témoignages du passé quand ils ne sont pas dans les musées ?

Que vaut-il mieux, laisser ce sarcophage comme échoué dans un coin de parc, ou le détourner en le fleurissant, oublier sa vocation première pour lui attribuer une fonction purement décorative ?

Toujours cette lancinante question du patrimoine. Comment vivre aujourd’hui entourés de ce que nous ont légué les siècles passés ?

Jardin de peintre

Ce qui rend les jardins de Giverny uniques, c’est d’être l’oeuvre d’un peintre. Monet avait la passion du jardinage autant que celle de la peinture. Il était très fier de son jardin qu’il considérait comme son plus beau chef-d’oeuvre, un tableau vivant créé à même la nature.

Ce qui rend les jardins de Giverny uniques, c’est d’être l’oeuvre d’un peintre. Monet avait la passion du jardinage autant que celle de la peinture. Il était très fier de son jardin qu’il considérait comme son plus beau chef-d’oeuvre, un tableau vivant créé à même la nature.

C’est en ce moment qu’on s’en rend le mieux compte : Monet utilisait les fleurs comme des touches de couleur, telles des coups de brosse sur la toile.

Ce grand coloriste prévoyait à l’avance les mélanges de couleurs qui sortiraient de ses semis. De la profusion de fleurs de teintes voisines naît une vibration colorée, la même que celle qui émane de ses toiles impressionnistes.

Limace

Je fais beaucoup de progrès en anglais ces temps-ci. Par exemple, j’ai appris à dire une limace : a slug.

Je fais beaucoup de progrès en anglais ces temps-ci. Par exemple, j’ai appris à dire une limace : a slug.

Ca se prononce sleug, et rien que de le dire on fait déjà une grimace de dégoût.

Je trouve ça injuste pour ces pauvres limaces. Elles n’ont pas choisi d’avoir à se traîner pour avancer, de devoir produire pour ce faire toute cette bave qui nous répugne. Elles n’ont pas choisi d’avoir un régime alimentaire qui nous les fait détester. Slug.

Bien sûr, je suis comme tout le monde, les limaces me dégoûtent de façon irrationnelle. Pourtant il y en a de jolies en livrée tigrée, d’autres d’un roux qui n’a rien à envier à celui des écureuils. Elles aiment la pluie, elles sont humbles et voraces. Ca rime avec limace, tous les jardiniers en savent quelque chose.

A l’opposé nous avons une affection guère plus justifiée pour d’autres petites bêtes aux noms charmants : les coccinelles, les libellules, les hirondelles. Pourtant je suis sûre que si on allait y voir de près… Vous trouvez ça ragoûtant, vous, de se nourrir de pucerons ou de moustiques ?

Il n’y a pas plus goulu que les hirondelles en matière de mouches en tout genre. Les hirondelles, les grandes nettoyeuses du ciel : en anglais une hirondelle se dit a swallow, le même mot que le verbe avaler.

Oxalis

D’où viennent les idées ? Qu’est-ce qui fait que d’un seul coup, on se tape le front en se disant « mais c’est bien sûr ! » ?

D’où viennent les idées ? Qu’est-ce qui fait que d’un seul coup, on se tape le front en se disant « mais c’est bien sûr ! » ?

Au printemps dernier, des amis irlandais m’ont offert une oxalis dans un joli panier en terre cuite. Je n’en avais jamais vu de semblable et j’ai été étonnée et ravie de leur choix si original : c’est une variété à feuilles pourpres qui produit des fleurs bleu pâle.

Comme toutes les oxalis, les feuilles se replient autour de la tige et en leur milieu, ce qui leur donne l’air de pliages habiles, à la façon des origamis japonais.

Voilà des mois que cette oxalis est sur l’appui de la fenêtre, et ce matin je viens d’avoir une illumination. Si nos amis irlandais ont été séduits par cette plante en particulier chez le fleuriste, c’est parce qu’elle devait leur rappeler le trèfle, le fameux trèfle irlandais !

Saint-Patrick qui a évangélisé l’Irlande avait l’habitude d’expliquer la sainte Trinité en montrant un trèfle. Cette feuille est devenue l’emblème national, et il est de bon ton à la Saint-Patrick d’en porter un à la boutonnière.

J’imagine que si mes amis étaient Ecossais, ils auraient privilégié des fleurs en forme de chardons, tandis que des Anglais auraient été attirés par des roses. Nous aurons sous peu l’occasion de réviser ce langage des fleurs un peu particulier, coupe du monde oblige.

En attendant, je bichonne mon oxalis, promue au rang de symbole irlandais. Il s’en trouve aussi dans le jardin de Monet, du côté de la cuisine et de l’enclos aux dindons, où j’ai pris cette photo. Elles forment un joli parterre à l’ombre. L’oxalis aime bien la fraîcheur. Cette année, elle est servie.

Giverny en été

Tout comme les visiteuses qui se promènent dans ses allées, le jardin de Monet à Giverny a mis sa robe d’été.

Tout comme les visiteuses qui se promènent dans ses allées, le jardin de Monet à Giverny a mis sa robe d’été.

Les fleurs de printemps ont quelque chose de fragile et de frêle. Celles d’été d’apparence plus robuste s’étalent dans une luxuriance et une explosion de couleurs, où les camaïeux de jaunes répondent aux dégradés de violets.

C’est beau, les fleurs d’été. Dans les massifs les couronnes de pétales disposés autour d’un coeur règnent en maître, des zinnias aux hélianthus et aux rudbéckias, en passant par les reines-marguerites, les oeillets d’Inde et les cosmos. Elles alternent avec les fleurs qui s’ouvrent comme de petites bouches, les sauges, les verveines ou les balsamines.

Regarder attentivement une plate-bande givernoise est une leçon de biodiversité. Les jardiniers mêlent tellement de variétés différentes qu’on a tout loisir de s’émerveiller devant l’inventivité de la nature.

Les massifs qui ne dépassaient pas la hauteur du genou au printemps s’étalent maintenant juste sous les yeux. Dans la grande allée, les fleurs se balancent bien au-dessus des têtes, à plus de deux mètres de hauteur. C’est le moment de jouer à cache-cache dans les allées, masqué par les masses de feuillages et de fleurs.

Effet d’abyme

Les drapeaux et autres oriflammes ont un effet déco immédiat dans une ville. C’est facile et ça ne coûte pas cher pour beaucoup d’effet, avec ces étoffes colorées qui claquent au vent.

Les drapeaux et autres oriflammes ont un effet déco immédiat dans une ville. C’est facile et ça ne coûte pas cher pour beaucoup d’effet, avec ces étoffes colorées qui claquent au vent.

Il y a quelques années, la ville de Vernon s’en est avisée, et a décidé de mettre en place des hampes à drapeaux au sommet de la Tour des Archives.

C’est très pratique pour les automobilistes qui traversent le pont sur la Seine : ils voient tout de suite de quel côté le vent souffle, aussi bien qu’avec une manche à air.

Bref ! La question s’est donc posée de savoir quels drapeaux on allait installer en haut de la tour. Vous pouvez voir vous-même quelle configuration a été retenue : l’Europe, la France, la Normandie. L’idée était de situer Vernon dans la hiérarchie des territoires administratifs, qui s’emboîtent comme des poupées russes.

Mais alors, me diront ceux qui suivent, pourquoi n’y a-t-il pas de drapeau de Vernon ?

Ce n’est pas parce qu’il n’existe pas. On aurait pu mettre, au choix, les armes de la ville qui remontent au 13e siècle, ou le logo nettement plus récent.

Non, la réponse est dans la photo. Regardez bien le drapeau français sur l’agrandissement. Vous le voyez ? Il s’effrange. Ca souffle fort, là-haut. Les drapeaux ne résistent pas très longtemps.

Si la ville ne s’est pas représentée au même titre que la Région, l’Etat ou l’Union, c’est une question de budget. Les drapeaux de la Normandie, de la France et de l’Union européenne se trouvent tout faits à des prix abordables ; mais la ville aurait dû faire faire spécialement le sien, ce qui revient plus cher.

La mise en abyme à la cime de la tour reste incomplète, mais personne n’y prête attention. Quand le vent souffle, il est prudent de prendre plutôt garde à son chapeau. Il pourrait tomber.

Sarcophage

Il n'y paraît pas, mais voici un objet précieux. C'est un sarcophage

Il n'y paraît pas, mais voici un objet précieux. C'est un sarcophage mérovingien gallo-romain (voir commentaires). Précieux pour la connaissance de l'histoire normande, s'entend. Car il reste bien peu de renseignements sur cette période du haut Moyen Age qui va du 6e au 8e siècle, quand régnait la dynastie de Mérovée. Les Vikings ont saccagé toutes les archives des monastères lorsqu'ils ont envahi la Normandie, entre la mort de Charlemagne et le traité de Saint-Clair sur Epte en 911.

Tout porte à croire que cela n'allait pas fort en Normandie à cette période. Dans l'Eure, on a retrouvé des cimetières mérovingiens surtout le long des cours d'eau et sur le plateau du Vexin. Des secteurs entiers, cultivés à l'époque gallo-romaine, semblent vides de peuplement au temps des Francs. Les historiens émettent l'hypothèse qu'ils sont retournés à l'état de friche et de forêt, une hypothèse corroborée par une autre donnée : dans ces zones vides d'habitat mérovingien, les noms de lieux d'origine scandinave sont nombreux. Cela laisse penser qu'ils ont été défrichés à nouveau quand les Vikings se sont installés en Normandie.

Ce sarcophage mérovingien découvert à Vernon se trouve maintenant dans un petit square au bord de la Seine, à l'arrière de l'église. Il a été taillé dans un même bloc de pierre et doit être fort lourd.

Son absence de décor donne peu d'indications, et pourtant, la pierre raconte toujours quelque chose. En l'examinant de près, on reconnaît dans le calcaire les morceaux de silex caractéristiques de la pierre de Vernon. Ce petit détail m'a touchée comme un lien entre les Vernonnais d'il y a 1500 ans et ceux d'aujourd'hui, aux prises avec le même matériau local.

Ceux qui nous ont précédés en ces lieux il y a quinze siècles ont eu le projet d'enterrer dignement l'un des leurs. Ils ont extrait les monolithes d'une carrière située sur la rive opposée, les ont creusés, ils leur ont fait traverser le fleuve pour venir inhumer le corps à l'intérieur de la cité, tout près d'une église aujourd'hui disparue.

Fenêtre de jardin

Sommes-nous dedans ou dehors ? Inutile de mettre des carreaux à la fenêtre… Au Jardin Plume, ce drôle de mur marque la limite entre le potager et le verger. Le rosier grimpant qui le recouvre donne l’illusion d’un toit, et le banc placé devant renforce cette impression d’être face à un bout de maison.

Sommes-nous dedans ou dehors ? Inutile de mettre des carreaux à la fenêtre… Au Jardin Plume, ce drôle de mur marque la limite entre le potager et le verger. Le rosier grimpant qui le recouvre donne l’illusion d’un toit, et le banc placé devant renforce cette impression d’être face à un bout de maison.

Comme le peintre, l’art du paysagiste est d’apprivoiser l’oeil, de lui donner des lignes où s’appuyer, des points d’entrée pour s’approprier ce qui s’offre à la vue. La fenêtre attire le regard comme un aimant. Au jardin comme au mur, nous aimons bien que le paysage soit serti dans un cadre.

Instinct grégaire

Avez-vous remarqué que les vaches aiment se tourner toutes dans le même sens pour brouter ? On dirait qu’elles obéissent à l’une de ces grandes lois mathématiques qui régissent l’univers :

Avez-vous remarqué que les vaches aiment se tourner toutes dans le même sens pour brouter ? On dirait qu’elles obéissent à l’une de ces grandes lois mathématiques qui régissent l’univers :

Soit un ensemble nommé troupeau constitué d’un nombre n de bovins, n étant supérieur à 1. Démontrez que ces bovins sont des bipoints orientés tous dans le même sens. En déduire que cette prairie est un champ vectoriel.

L’instinct grégaire est sans doute cette loi. Mettez-vous cinq minutes dans la tête d’une vache. Ca y est ? Vous êtes un placide ruminant ? Alors vous comprenez : quand vous vous trouvez au milieu d’un pré, avec toute cette herbe qui s’offre à vous de tous les côtés, cela vous inquiète de devoir choisir où aller brouter. C’est si apaisant de mettre une partie de son cerveau en sommeil et de suivre tranquillement quelqu’un qui décide à votre place. Certaines vaches sont des meneuses, et cela arrange la plupart des autres.

Et les humains ? Et nous Français, réputés si frondeurs, avons-nous ou non l’instinct grégaire ?

Nous aurons le temps d’y repenser la prochaine fois que nous serons pris dans un bouchon sur la route des vacances, les capots tous orientés dans le même sens.

Jardin Plume

Le nom est déjà toute une promesse de légèreté duveteuse. A une cinquantaine de kilomètres de Giverny en direction de Rouen, le Jardin Plume fête ses dix ans, un laps de temps qui lui a permis de s’en faire un, de nom, des deux côtés de la Manche et jusqu’au Japon. Et pourtant, il a encore tout un charme champêtre qui donne au visiteur l’impression d’avoir le privilège de le découvrir, au bout de son chemin de terre. On se gare face au champ de maïs, on pousse un portillon dans la haie, et on traverse le miroir. Tout devient soudainement léger, coloré, harmonieux.

Le nom est déjà toute une promesse de légèreté duveteuse. A une cinquantaine de kilomètres de Giverny en direction de Rouen, le Jardin Plume fête ses dix ans, un laps de temps qui lui a permis de s’en faire un, de nom, des deux côtés de la Manche et jusqu’au Japon. Et pourtant, il a encore tout un charme champêtre qui donne au visiteur l’impression d’avoir le privilège de le découvrir, au bout de son chemin de terre. On se gare face au champ de maïs, on pousse un portillon dans la haie, et on traverse le miroir. Tout devient soudainement léger, coloré, harmonieux.

Plusieurs espaces à thèmes se succèdent, jardins des saisons, verger, potager fleuri, et jardin plume en tant que tel, un délicat et savant mélange de graminées de tous poils et de fleurs aux couleurs éclatantes…

Ses créateurs sont aussi pépiniéristes, une façon de faire partager leur passion pour les merveilleuses graminées qui enchantent leur domaine.

En ce moment, le jardin d’été est en pleine gloire, avec ses hautes haies de buis parfaitement taillées qui contiennent l’exubérance des fleurs estivales aux teintes de feu.

Mais c’est le jardin plume qui m’a le plus retenue. Dans les allées au gazon aussi fin qu’un green, c’était un délice de marcher pieds nus. Il soufflait une petite brise qui faisait onduler les herbes comme des vagues, et ces masses mousseuses brillaient dans le soleil en tissus précieux, évoquant des sensations tactiles de frôlements et de caresses.