Reflets impressionnistes

Lumière

Les romans biographiques offrent parfois des fulgurances que les biographies classiques ne permettent pas. C’est le cas de Lumière par Eva Figes, ou plus près de nous, de Deux remords de Claude Monet par Michel Bernard.

Lumière est paru en 1983 en Grande-Bretagne et a été soigneusement traduit par Gilles Barbedette. Le texte, assez court (115 pages), a quelque chose d’expérimental qui déroute. De fines descriptions de la luminosité rythment chaque heure d’une journée dans la vie des Hoschedé-Monet, peu après le décès de Suzanne en 1899. On passe de la perception de l’un à celle de l’autre, en essayant de deviner de qui il est question. On cherche désespérément une histoire, alors qu’il n’y en a pas, et c’est peut-être cela qui dérange le plus : le livre ne raconte pas, il décrit.

Et cela, Eva Figes le fait avec brio. La lente progression de la lumière du jour puis son déclin, heure par heure, influence tous les protagonistes. Mais derrière ce parti très impressionniste – admirable mais un peu ennuyeux selon certains lecteurs – se profile une analyse minutieuse des relations entre les personnes, de leurs émotions, ressentis et solitudes. Figes s’y entend pour nous faire comprendre le côté patriarcal de la famille, la place des femmes, des enfants, des employés, et bien entendu de Claude Monet.

Il en impose. Il écrase tout le monde. Mais lui-même est tout entier à sa peinture et à sa famille, avec le poids de la responsabilité. Et chacun vit dans sa bulle, son monde, avec ses espoirs et ses attentes. Figes nous fait entrer dans leurs pensées les plus secrètes.

Elle a tout compris de Marthe, par exemple, l’aînée des enfants Hoschedé. Si Theodore Butler se remarie avec elle, ce n’est pas (seulement) parce qu’elle est la plus âgée et celle qu’il convient de caser in extremis. C’est parce qu’elle s’est, en tant qu’aînée, toujours occupée des plus jeunes, et que c’est donc avec naturel qu’elle a pris en charge les enfants de sa soeur décédée. Elle sait s’y prendre avec les petits, mieux sans doute que Blanche ou Germaine. Et Butler lui est reconnaissant de s’occuper de ses enfants.

Aujourd’hui, les veufs n’ont plus pour habitude de chercher une remplaçante à leur épouse parmi ses soeurs, mais c’était banal il y a 120 ans. C’est le mérite d’Eva Figes de nous plonger dans la mentalité de l’époque et d’avoir fait de son petit livre bien plus qu’une étude impressionniste de la lumière.

Le cadastre de Giverny

Les archives de l’Eure ont mis en ligne une foule de documents accessibles en quelques clics, notamment le cadastre napoléonien. A Giverny, cette cartographie systématique du territoire national a été opérée bien après la chute de l’Empire, puisque le plan de la commune parcelle par parcelle date de 1836.

C’est un demi-siècle plus tôt que la période qui nous intéresse, celle de Monet et de la colonie impressionniste. Le cadastre napoléonien offre donc un compte-rendu très détaillé du village avant les constructions résidentielles de la fin du siècle, qui ont accéléré sa transformation.

Voici une vue du quartier du Pressoir où Claude Monet et sa famille s’installeront en 1883. Sa propriété s’étend actuellement de la ruelle Leroy à la ruelle de l’Amsicourt, les deux petites voies plus ou moins verticales sur le dessin. Autour d’une grande parcelle blanche, on aperçoit plusieurs parcelles saumon et, le long de la rue principale et de la ruelle de l’Amsicourt, des formes grises et roses. Selon les légendes des couleurs du cadastre, les rectangles gris sont des maisons d’habitation, les bâtiments roses sont plutôt d’usage agricole. La couleur saumon indique un jardin. Le blanc pourrait être un champ ou une prairie.

Les bâtiments présents sur la future propriété de Monet vont faire l’objet de bouleversements. Plusieurs seront rasés pour reconstruire du neuf. Monet, au départ, ne possède pas toutes les parcelles, il en fera l’acquisition à mesure que l’occasion s’en présentera.

Un autre élément frappant de ce cadastre, c’est le tracé de la rue principale du village, dénommée ici rue de Haut. Elle bifurque à la hauteur de la ruelle Leroy pour partir à l’ascension de la colline, vers la ferme de la Côte. Plusieurs bâtiments seront rasés pour permettre la continuation de la voie tout droit, à travers le clos Morin. Je n’ai pas encore trouvé la date exacte de ces travaux, au début du 20e siècle. Quoi qu’il en soit, quand Monet peint ses Meules dans le clos Morin, il faut qu’il passe par le haut ou par le bas.

Côté jardin, de Monet à Bonnard

Le musée des impressionnismes Giverny annonce déjà sa prochaine expo, qui devrait ouvrir le 1er avril. Elle concernera les jardins impressionnistes ! Je m’en réjouis car j’adore et le thème et la période, et c’est la promesse d’un très agréable moment dans les galeries du musée givernois. Mais tout de même, comment les commissaires, Cyrille Sciama, le directeur du musée, et Mathias Chivot, spécialiste des Nabis, vont-ils s’y prendre pour éviter un air de déjà vu ?

Selon le site du musée, ils proposeront un éclairage inédit sur la « sensibilité face au jardin, entre émotion personnelle et réclusion. » Les sections auront pour thèmes « l’espace, les silences, les jeux, le jardin luxuriant, le jardin clos et le retour à l’impressionnisme. » Alléchant, n’est-ce pas ?

C’est la belle toile de Claude Monet prêtée par le lycée Monet de Paris, souvent vue à Giverny, « Nymphéas avec rameaux de saule » qui sert d’affiche à l’exposition. Au moins un autre Monet sera là aussi, venu de Montpellier, « Jardin en fleurs à Sainte Adresse ». En ces temps incertains, et après l’expérience cruelle de l’expo sur le plein air de l’an dernier, le musée n’en dévoile pas plus sur les oeuvres qu’on peut espérer voir. Attendons.

Quelques flocons sur Giverny

La carte de Météo France avait un aspect original ce matin : elle annonçait de la neige ( 2 à 4 centimètres, ne nous emballons pas ) pile sur notre petit coin de France. Juste là et pas ailleurs : ni sur les Alpes, ni sur les Pyrénées, le Massif central, les Vosges ou le Jura, bref partout où il est normal qu’il neige en ce moment.

Les prévisionnistes avaient bien calculé. A l’heure du déjeuner, de gros flocons se sont mis à tomber, de ceux qui couvrent le paysage de blanc et vous collent le nez à la fenêtre d’excitation.

Le temps d’enfiler un manteau, c’était déjà fini. La température est redevenue positive et la neige s’est immédiatement mise à fondre. Ce soir, il ne reste plus un flocon sur les prés.

Angelina Baudy

Parmi tous les personnages inspirants de Giverny, visionnaires, passionnés, engagés, talentueux, Angelina Baudy tient une place à part. Cette femme du 19e siècle a su faire fi des limitations imposées au genre féminin à son époque et se comporter en véritable entrepreneur.

Rendons justice à son époux Lucien Baudy, représentant en machines à coudre et mercerie en gros, qui l’a laissé faire et certainement encouragée et soutenue dans ses projets. Cela mérite d’être souligné, à l’heure où tant de maris faisaient peser leur autorité sur leur épouse. On a l’impression qu’Angelina a eu carte blanche pour engager des travaux considérables. Témoins de la bonne entente du couple, les initiales LB ornent toujours la façade de l’hôtel Baudy. Le L ne signifie pas Lucien mais Ledoyen, le nom de jeune fille d’Angelina.

L’histoire commence au printemps 1886, quand un grand gaillard barbu pousse pour la première fois la porte de l’épicerie-buvette d’Angelina Baudy, un modeste établissement où les gars du coin se retrouvent pour boire le coup. Le barbu cherche une chambre, mais il ne parle pas le français et Angelina ne comprend pas un mot à ce qu’il lui demande. Est-il insistant ? Le prend-elle pour un rôdeur ? Toujours est-il qu’elle lui montre la porte. L’histoire, tant de fois répétée par la suite, est devenue un mythe. Certains narrateurs, qui ont peut-être exagéré sa réaction pour dramatiser l’anecdote, prétendent qu’Angelina met Metcalf dehors.

Ce n’est que le lendemain, quand l’Américain revient avec son matériel de peintre, qu’elle percute. Elle sait ce que c’est, Monet est installé depuis trois ans dans le village et peint en plein air. Son visiteur est artiste ! Il cherche à se loger !

C’est à cet instant que la personnalité d’Angélina se dévoile. La Givernoise aurait pu passer son existence à tenir sa petite épicerie-buvette, mais cette rencontre va changer le cours de sa vie et bouleverser celle du village. La jeune femme a un sens aigu de l’hospitalité. Généreusement, elle laisse sa propre chambre à Willard Metcalf, elle lui prépare des repas, à un prix modique. Le peintre est enchanté. Il promet de revenir avec des amis.

L’année suivante, en 1887, ils sont six, et c’est là qu’elle m’épate le plus : Angelina comprend le potentiel commercial de l’engouement des artistes étrangers pour le village. Son sens de l’accueil va révéler l’entrepreneuse.

Elle ose. Elle se lance. Elle a la foi dans son projet. Elle a confiance que ces messieurs vont revenir année après année. Bref, elle fait construire.

Douze chambres, puis d’autres encore. Des verrières au nord éclairent les combles où les peintres pourront travailler. Et un atelier est bâti dans le jardin.

Comment finance-t-elle ces travaux considérables ? Quel argent familial ou emprunté investit-elle ? C’est un pari risqué. Heureusement, le succès est au rendez-vous. Le mot circule, les artistes affluent. Angelina est attentive à leurs besoins. Elle est l’hôtesse parfaite.

Ses registres et notes d’hôtel, dont une partie nous est parvenue, révèlent l’identité des clients, leur nationalité, mais aussi la liste de leurs dépenses à l’hôtel Baudy : consommations, articles de toilettes, de mercerie ou de bonneterie, matériel de peinture venu des établissements Lefebvre-Foinet à Montparnasse, etc. Dans ce village perdu, ils ne manquent de rien. Et quand le mal du pays se fait trop fort, Angelina leur cuisine des recettes américaines : des haricots façon Boston, de la salade de crevettes à la mode de Kansas City, de l’omelette californienne, des côtelettes à l’anglaise, du pudding à Noël, le tout arrosé de bière, de whisky ou de champagne « Widow Cliquot »…

Et peu à peu les murs de l’établissement se couvrent de toiles, laissées en paiement ou en cadeau. Il y a une grande générosité chez cette femme, un coeur immense doublé d’un sens de l’action.

Elle ne s’arrête pas là. Veuve à 43 ans, la voilà seule aux commandes de l’entreprise familiale, secondée par son fils et sa belle-fille. L’ancienne remise à machines à coudre est transformée en salle de bal. Le potager alimente la cuisine, l’eau du toit alimente le bassin du potager… Le jardin devient un parc. On vient au Baudy pour téléphoner, se faire conduire en carriole à Vernon, jouer au tennis, faire la fête le soir, organiser un banquet pour le dimanche, prendre un verre, acheter du papier et des plumes… Angelina accueille les désirs des autres et y répond sans attendre. Elle a l’art de passer à l’action.

Quand elle s’éteint en 1942, si elle se retourne sur sa vie, elle doit avoir le sentiment que celle-ci a été riche et remplie. Et si elle n’a pas vraiment fait fortune, elle a vécu intensément, avec générosité. Un accomplissement qui va de pair avec, sans nul doute, le souvenir de s’être bien amusée.

Sur le caveau familial, elle apparaît comme Mme Lucien Baudy, selon un usage assez répandu où l’identité de la femme disparaissait derrière celle de son mari.

Ethnobotaniste

Avez-vous déjà lu un livre sur les champignons ? De la première à la dernière page, sans le lâcher, tellement il est palpitant ? Oui, un livre palpitant sur les champignons, cela paraît un oxymore, surtout si l’on n’est pas tellement accro à la cueillette dans les sous-bois, et pourtant c’est possible : Sophie Lemonnier l’a fait.

Cette ancienne givernoise exerce le métier peu banal d’ethnobotaniste : elle étudie les relations entre les hommes et les plantes. Il y a de quoi faire, si l’on veut préserver la mémoire de savoirs qui se perdent avec la disparition des aînés.

En commençant à enquêter dans les Cévennes où elle vit maintenant, elle s’est aperçue que parmi toutes les plantes, les champignons tenaient une place à part. Elle est allée à la rencontre d’une trentaine de Cévenols et Caussenards mycophiles et elle leur a tendu son micro.

L’un des charmes de son livre, c’est la multiplicité des transcriptions audios, avec toute la saveur de l’oralité. Classées, organisées, présentées avec bienveillance, elles se répondent et se complètent d’un intervenant à l’autre, révélant des masses de connaissances issues de l’expérience. Par exemple la réponse à ces questions zappées par les guides d’identification des champignons : qu’est-ce qui les fait sortir ? Quand ? Et où chercher ? Saviez-vous par exemple qu’une averse de grêle, « c’est de l’or » ?

Au pays du cèpe, les gens en connaissent un rayon en champignons, ils peuvent en parler pendant des heures. J’ai dévoré leurs témoignages, fascinée par leur intimité avec les bolets ou les morilles. Ils savent les trouver, les cuisiner, les conserver. Ils ont des milliers de souvenirs de cueillettes dans leur mémoire. Sophie Lemonnier complète cette transmission par ses propres recherches de scientifique. Elle nous explique les différentes familles de champignons, elle retrouve des légendes dont ils sont l’objet… Comparé à la sécheresse des guides d’identification, ce livre-ci est plein à craquer d’humain, et c’est si bon !

« Les champignons, une cueillette de saveurs et de savoirs entre Causses et Cévennes » par Sophie Lemonnier, éditions des îlots de résistance, 28 euros

Eclat

Une nouvelle décoration de Noël a fait son apparition à Vernon cette année. Les six lettres lumineuses accueillent les passants au rond-point de Vernonnet, celui qui se trouve à l’extrémité du pont sur la Seine et permet de se rendre à Giverny. En la découvrant, j’étais partagée entre une joie enfantine (c’est joli !) et une réaction soulagée de contribuable : heureusement qu’on ne s’appelle pas Amfreville-sous-les-Monts ou Saint-Etienne-du-Rouvray, ai-je pensé.

En cette année où les distractions sont rares, les villes ont fait des efforts de déco pour les fêtes, comme chaque année certes, mais nous y sommes d’autant plus sensibles.

Evreux se distingue avec un immense sapin devant l’hôtel de ville. Il se compose d’une structure métallique garnie de 230 petits sapins. Une parure garantie écolo : les sapins sont produits dans l’Eure, à quelques kilomètres d’Evreux, sans pesticides, et seront broyés en copeaux après l’hiver.

Malgré le couvre-feu, il nous reste près de trois heures pour profiter des illuminations. Je me suis promis de faire une chasse photographique des plus belles, à la nuit tombée, pour découvrir les nouveautés et retrouver celles déjà aperçues les années précédentes.

Je vous souhaite de saisir vous aussi toutes les occasions de vous émerveiller. Bonne fin d’année !

Claude Monet en Playmobil

Depuis leur création en 1974 par l’Allemand Hans Beck, les Playmobil ont investi tous les thèmes susceptibles de plaire à des enfants, voire à des adultes. J’ai tout de même été surprise et amusée de constater l’existence d’une figurine Monet, eh oui ! Ou peut-être même deux, un Monet âgé et un Monet jeune. Car la figurine du peintre « Belle Epoque » proposée actuellement par la marque porte la barbe, le béret et présente une certaine smilitude avec le maître de Giverny.

Monet partage l’honneur d’avoir été « playmobilisé » avec plusieurs autres artistes, dont van Gogh et Picasso, ce qui n’est pas très étonnant, et le moins attendu Albrecht Dürer, probablement le plus célèbre des peintres allemands.

Playmobil a cessé de produire son Claude Monet en 1993 je crois, et depuis la cote de l’artiste n’a cessé de monter, en figurine tout comme sur le marché de l’art. Vendue au départ pour quelques francs, la boîte livrée dépasse maintenant la coquette somme de 100 euros.

Une idée de cadeau

Bien sûr, il y a les puzzles des tableaux de Monet et d’autres génies de la peinture… Mais pour changer, pourquoi ne pas faire transformer l’une de vos plus belles photos en petit jeu de patience ? Les prestataires sont nombreux sur le net, et c’est amusant de se glisser dans la peau d’un concepteur, à se demander quelle image se prêtera le mieux au jeu. Si vous aussi avez été traumatisé par les grandes zones unies, vous ferez attention à ce qu’il n’y ait pas trop de ciel…

Quelques jours après la commande, on reçoit sa boite, et on a l’impression que le facteur vous apporte un cadeau pour vous, même si vous avez l’intention de l’offrir. Il a l’attrait de la pièce unique personnalisée.

Les propositions ne manquent pas pour transformer des photos en objets. Le puzzle a l’avantage d’occuper un petit moment, si confinement et couvre-feu se prolongent…

Marie Bashkirtseff par elle-même

Ce nom me disait quelque chose : dans son exposition « Portraits de femmes », en 2016, le musée de Vernon présentait plusieurs toiles de Marie Bashkirtseff, une peintre morte quelques jours avant ses 26 ans, terrassée par la tuberculose, en 1884. Avec une vie aussi brève, l’artiste n’a pas eu le temps de laisser beaucoup d’oeuvres à la postérité, d’autant qu’un certain nombre d’entre elles ont été détruites par les Nazis, m’apprend Wikipédia.

Le livre paru en 1933 aux éditions de la Madeleine est un curieux amalgame d’extraits du journal de la jeune femme, qu’elle entreprend dès ses douze ans, et de ses lettres envoyées anonymement à Guy de Maupassant. Elle s’en explique auprès de l’écrivain, alors qu’ils sont sur le point d’interrompre leur brève correspondance :

Pourquoi vous ai-je écrit ? On se réveille un beau matin et l’on trouve qu’on est un être rare entouré d’imbéciles. On se lamente sur tant de perles devant tant de cochons.

Si j’écrivais à un homme célèbre, un homme digne de me comprendre ? Ce serait charmant, romanesque, et qui sait, au bout d’une quantité de lettres, ce serait peut-être un ami, conquis dans des circonstances peu ordinaires. Alors on se demande qui ? Et on vous choisit.

Marie est tout entière dans ces quelques lignes. Aujourd’hui, on la qualifierait de surdouée. Son journal nous livre les mouvements incessants de sa pensée. Les fées se sont penchées sur son berceau et elle en a conscience. Elle se sait supérieurement intelligente, jolie et talentueuse, ce qui lui donne ce ton de supériorité arrogante.

Pourquoi contacte-t-elle le romancier sans dévoiler son identité ? C’est peut-être qu’elle voudrait être sûre d’être recherchée pour elle-même et non pas pour son nom, sa fortune ou sa figure. Mais elle déchante vite :

Vous ne me valez pas, a-t-elle le front d’écrire à Maupassant. Je le regrette. Rien ne me serait plus agréable que de vous reconnaître toutes les supériorités, à vous ou à un autre. Pour avoir à qui parler.

Autre trait agaçant de son caractère, elle est capricieuse ; elle ne sait pas ce qu’elle veut. Elle ne se sent jamais bien là où elle se trouve. Et puis, je la soupçonne d’être parfois méchante, avec le goût de faire des farces aux gens et de se moquer.

Elle est dévorée d’ambition et de vanité. « Je suis admirable et je m’adore », lance-t-elle à son journal. Elle rêve d’être connue, célébrée. Elle veut épouser un homme riche et vivre en grande dame. Elle raffole de la toilette. Se montrer. Bref, avec un tel narcissisme Marie Bashkirtseff n’est pas forcément quelqu’un qu’on aurait aimé avoir pour amie… jusqu’à ce qu’on découvre sa sensibilité extrême qui fait qu’on lui pardonne tout. C’est cette sensibilité qui la fait s’ouvrir à la question sociale. Elle adopte le style naturaliste. Son mentor : Jules Bastien-Lepage, dont le musée de Vernon possède une très belle toile :

Le catalogue de l’exposition Portraits de femmes du musée de Vernon dit sobrement qu’elle « admire Bastien-Lepage et devient son amie ». Admirer, elle ? ce serait trop tiède. Elle l’adule. Son amie ? Elle l’aime, elle en est folle, elle ne pense qu’à lui. « Jules Bastien-Lepage est mon dieu ! », s’épanche-t-elle dans son journal. Faut-il y percevoir une pointe d’auto-ironie ? Non :

Bastien est un pur génie, Vélasquez peignait comme lui ; mais ce n’était qu’un peintre intelligent, tandis que Jules Bastien est un sublime artiste.

Il a aussi le bon goût d’être son contemporain, et il lui plaît : « Son portrait à lui est absolument un chef-d’oeuvre. »

J’ai bien peur, en attendant, que ma peinture ressemble à la sienne, note-t-elle avec lucidité. Je copie la nature très sincèrement, je sais ; mais tout de même, je pense aussi à sa peinture.

Pourvu cependant que mon tableau, Les Deux Gamins, ne ressemble pas trop à son Pas Mèche, un véritable chef-d’oeuvre !

L’air de famille entre son travail et celui du peintre lorrain est indéniable…

Mais deux obstacles vont empêcher l’idylle : Jules Bastien-Lepage a déjà une femme dans sa vie. Et son frère Emile en pince pour Marie, si bien que Jules s’interdit de lui rafler la belle artiste sous le nez.

C’est la mort qui les réunira. Marie et Jules s’éteignent à quelques jours d’écart, après s’être souvent rendu visite au cours des semaines qui précèdent leur agonie. Jules a 36 ans, il est célèbre. Marie est en passe de le devenir : l’Etat vient de lui acheter un tableau pour le musée du Luxembourg. Elle n’aura pas eu le temps d’exprimer tout son talent de sculptrice et d’écrivaine.

Balade automnale à Giverny

Et la barque des jardiniers était amarrée à l’embarcadère, si tentante…

Misonéisme

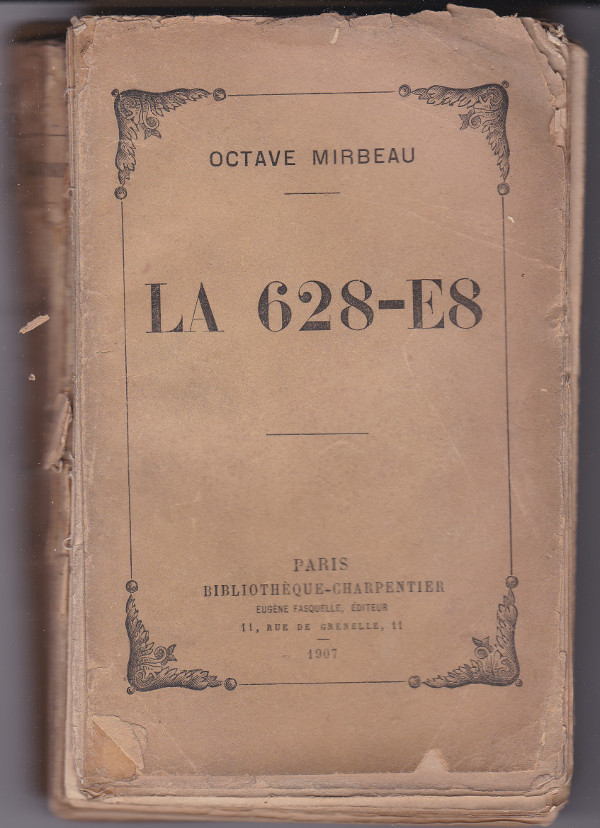

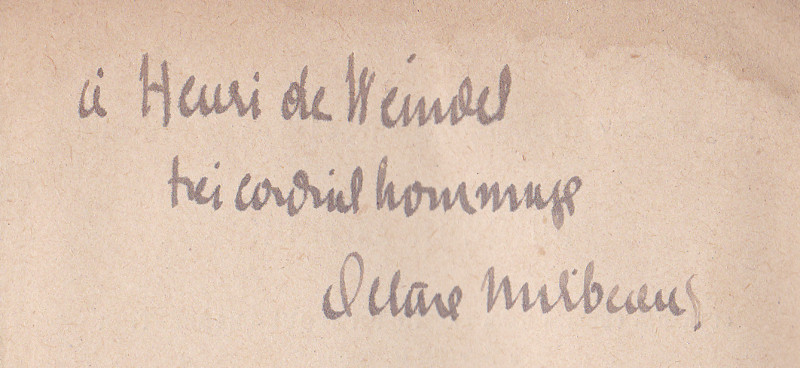

Le grenier de ma maison contient plusieurs caisses de vieux livres laissés par les précédents propriétaires. Il y a un siècle, leur aïeul était directeur du journal l’Excelsior et recevait à ce titre les ouvrages nouvellement parus, dédicacés par leur auteur, pour en faire la promotion.

En cette période de confinement, ces livres sont une manne. Une mine. Ils datent de l’époque de Monet à Giverny, la fin du 19e siècle, le début du 20e. Sous les couvertures poussiéreuses, je découvre, tracés à l’encre, quelques mots de ces écrivains d’antan. Certains sont oubliés — qui lit encore le pourtant très amusant Paul Reboux ? — d’autres, les moins nombreux, sont passés à la postérité.

Colette dédicace « Claudine en ménage » d’une calligraphie griffée, et l’on sent dans l’initiale qui remplace le prénom du destinataire tout l’ennui qu’elle éprouve à ce pensum. Quatre lettres de moins à écrire ! En 1902, elle ne le connaît pas, visiblement. Le ton est bref et froid. Au fil des ans le message devient plus amical et le prénom s’écrit en entier.

Parfois, glissé au milieu des pages, un petit mot autographe vient truffer l’envoi ; Maeterlinck ajoute deux « pensées » sur une feuille volante. Giono refuse d »obéir à la guerre ».

Je feuillette au hasard les pages jaunies. La Belle Epoque ressurgit, avec ses codes, ses contraintes. Et ses rêves.

Soudain, mon coeur bondit. Mirbeau ! Le grand ami de Monet ! Voir son écriture me touche, me le rend presque vivant. Il envoie « Les affaires sont les affaires », que j’ai déjà lu, et aussi, joie ! « La 628-E8 » que j’ai envie de lire depuis longtemps.

Le texte est disponible sur gallica, si cette lecture vous tente. C’est l’histoire d’un road-trip, comme on ne disait pas encore, à travers l’Europe du Nord. En automobile, en 1905. Le livre est dédié au constructeur du véhicule, monsieur Fernand Charron.

Au cours de ce voyage, Octave Mirbeau et ses compagnons de route se sont heurtés à la surprise des habitants des localités traversées. Un mot revient dans les pages, que je ne connaissais pas : misonéisme. Le fait de ne pas aimer ce qui est nouveau. Mirbeau affirme qu’on leur a parfois jeté des pierres. S’il invente souvent les anecdotes qu’il raconte, on le croit sans peine quand il décrit les attroupements suscités par son automobile.

Quel goût a-t-il donc de se faire des ennemis ? Mirbeau adore ou déteste. Il encense, il conspue. C’est peu de dire qu’il a la dent dure : son mordant est outrageant. Après de tels déversements de bile, c’est un soulagement quand, enfin, reviennent des lignes de louanges. Au moins, à sa décharge, peut-on admirer qu’il ait le courage de ses opinions.

La visite du port d’Anvers l’enthousiasme. C’est l’occasion de placer plusieurs pages terribles consacrées aux pogromes en Russie, au prétexte d’une rencontre, imaginaire peut-être, avec un vieux Juif dont la famille aurait été victime de persécutions. Le récit de ces exactions est si horrible que j’ai été obligée de sauter des paragraphes. Je sais que ces histoires, qui sont le reflet de celles de ma famille, vont me hanter si je les lis. Au lendemain de l’affaire Dreyfus, Mirbeau se montre délibérément philosémite.

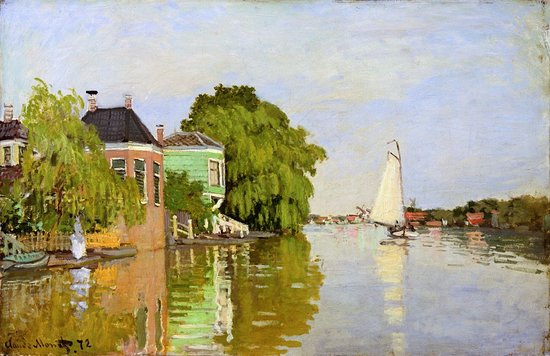

Il n’est pas beaucoup question de son ami Monet au fil de ces pages, sauf à la faveur de son passage à Zaandam, aux Pays-Bas, où le peintre a séjourné et travaillé trente-quatre ans plus tôt. Mais je ne peux m’empêcher de parcourir ces lignes à travers les yeux de Monet, qui a dû les lire aussi à leur parution : l’ouvrage figure dans sa bibliothèque. Pourquoi Monet aimait-il Mirbeau ? Que lui trouvait-il ? Octave devait faire rire Claude, c’est probable. Mais au-delà de cela, le peintre devait aussi apprécier chez cet ami qui le portait aux nues et le défendait dans la presse, l’absence de compromission. Monet lui-même n’avait-t-il pas, lui aussi, creusé son sillon sans se soucier de l’opinion d’autrui ? Et puis, ils aimaient tous deux la peinture audacieuse, les fleurs, et les nouveautés dues au progrès comme les automobiles. Pas une once de misonéisme chez eux.

Giverny secret

C’est un secret un peu trop bien gardé : les jardins de Monet sont magnifiques en octobre. Eh oui ! Si tard en saison, ils débordent toujours de fleurs ! Ils fermeront au soir du 1er novembre, mais en attendant, pendant les jours qui viennent, c’est toujours un moment bien choisi pour les visiter. Vous ferez le plein de couleurs et vous vous promènerez dans des allées presque vides.

J’ai tellement entendu les visiteurs regretter l’affluence qui régnait ces dernières années que je tiens à le souligner : les jardins de Giverny ont retrouvé en 2020 une apparence de jardin secret. Vous rêviez de les voir sans public ? Foncez ! Qui sait, l’an prochain, les touristes pourraient être de retour…

Double amour

Les bancs de jardin peuvent être bien plus que des sièges. Ils atteignent parfois à la grâce de l’instant suspendu, de la poésie pure.

L’artiste givernoise chez qui j’ai vu celui-ci a le sens de la mise en scène. Cette magnifique pièce de ferronnerie est merveilleusement mise en valeur par les feuillages de la clématite et des hostas qui l’encadrent. Juste ce qu’il faut de verdure pour répondre aux entrelacs de végétation figurés sur le banc, pour offrir un refuge à celui qui viendrait s’asseoir. Un toit, une petite cabane, rien d’oppressant. Dans le gravier, des fraisiers sauvages viennent parfaire le tableau.

Les beaux objets qui nous entourent sont le fruit d’un double amour, celui de la personne qui les a conçus, et le nôtre qui nous les a fait choisir.

Le choix de ce banc ne peut être qu’un coup de coeur, qui s’explique si bien de la part d’une artiste qui créait des meubles en métal. Quelle finesse d’exécution ! Quelle richesse graphique !

En voyant l’installation de ce banc, en examinant ses détails, j’ai ressenti puissamment ce double amour. J’ai imaginé le crayon inspiré du ferronnier qui a inventé cet oiseau en train de béqueter des fruits, la fluidité avec laquelle il a laissé courir le trait pour former les volutes…

et son besoin de rajouter ces petits personnages aux accoudoirs pour donner de l’esprit à ce banc de jardin. Des compagnons, ou bien des gardiens. Et j’ai senti en même temps combien mon amie aime son banc, comme il lui correspond profondément et quelle joie elle a à le regarder et à s’en servir.

Les beaux objets qui nous entourent et que nous aimons rayonnent de l’amour que nous leur portons. Ils s’en chargent comme des piles et nous le retournent, même si nous ne prêtons pas toujours attention à cette énergie dont ils sont porteurs.

Toute l’émotion que j’ai eue en découvrant l’harmonie installée entre un objet et un être, entre mon amie et son banc, m’est revenue intacte plusieurs mois plus tard à la vue des photos. C’est l’émotion poétique d’un vers qui touche, d’un mot juste, d’un chant d’oiseau…

Cousu main

Au premier étage de la maison de Claude Monet, sur le palier entre la chambre d’Alice et celle de Blanche, on aperçoit un réduit derrière une porte vitrée. Grand comme un mouchoir de poche, c’est l’atelier couture de Mesdames Monet.

Des draps brodés anciens sont disposés sur la machine à coudre, qui trône toujours en bonne place. La marque Hurtu signe une fabrication 100% française réalisée à Montluçon à la fin du 19e siècle ou au début du 20e.

C’est le genre d’objet qui évoque une foule de souvenirs à nombre de visiteurs. Il y a cinquante ans, les machines à pédales étaient encore d’usage courant, à une époque où la plupart des femmes savaient coudre.

Selon la tradition familiale des Hoschedé-Monet, c’était le cas d’Alice. Etre experte en travaux d’aiguilles était un must pour les jeunes filles.

Au-dessus a été accrochée une toile de Lilla Cabot Perry, qui fut la voisine de Monet pendant plusieurs années, et devint son amie. Il s’agirait de la fille de l’artiste, elle aussi prénommée Alice.

De l’autre côté, le mobilier est complété par une petite chaise, une estampe japonaise, et c’est tout.

Calligraphie

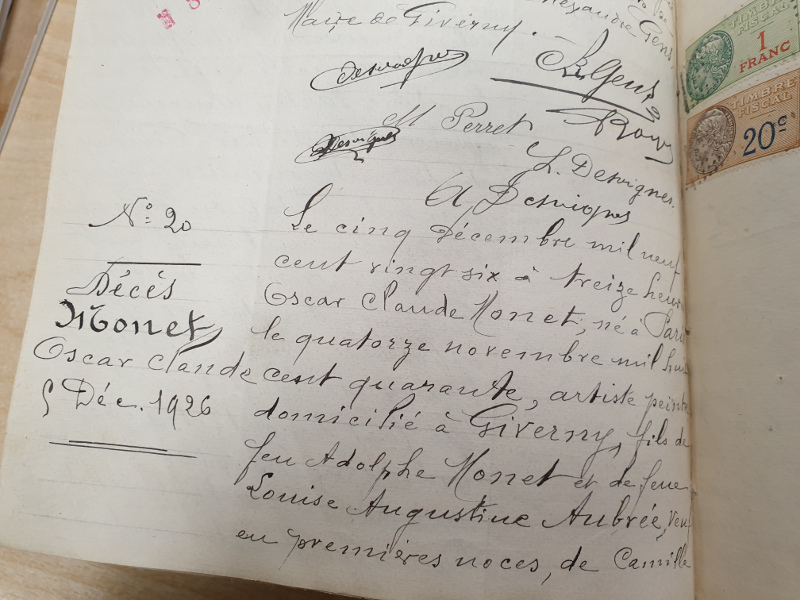

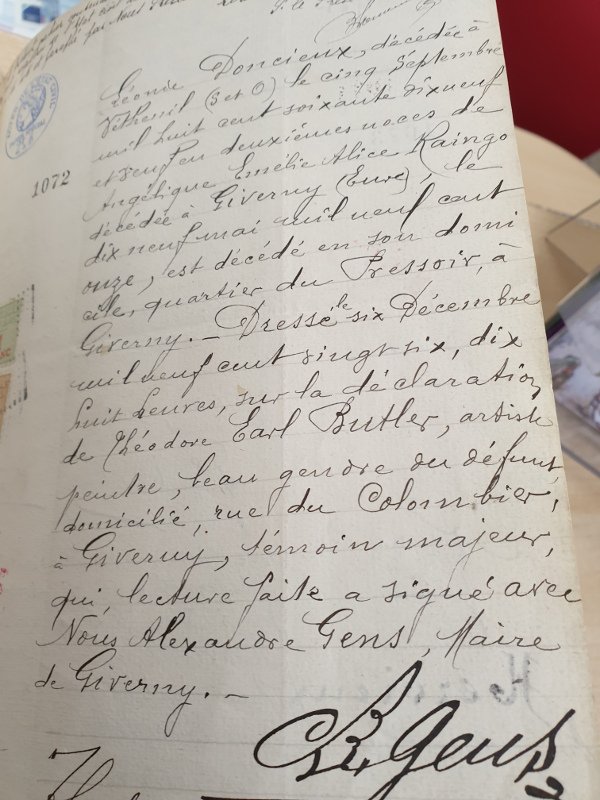

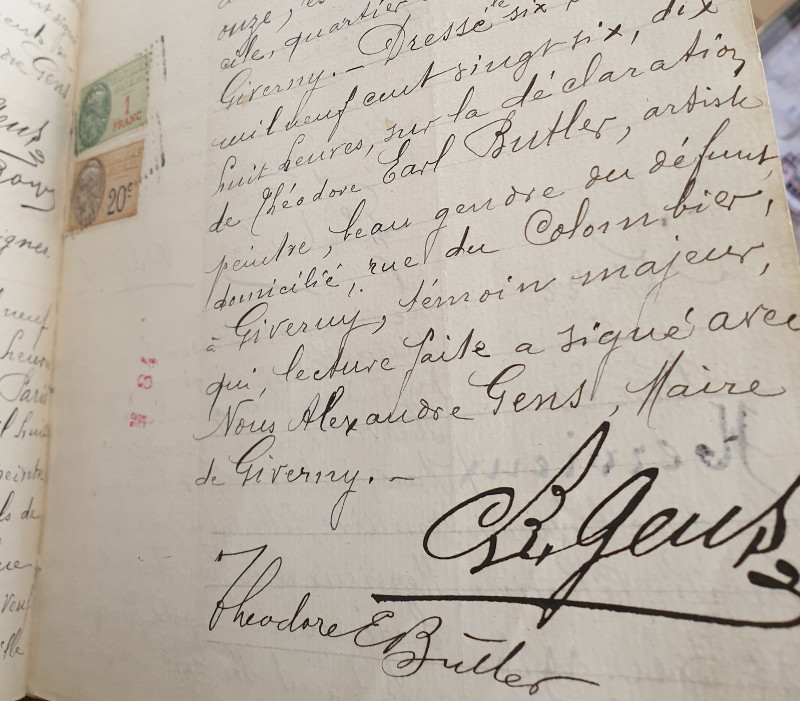

C’est parfois un challenge de décrypter les actes anciens manuscrits, qu’ils concernent l’état-civil, les jugements, les minutes notariales, l’urbanisme ou tout autre sujet. Confronté à une écriture désuète et presque illisible, le lecteur du XXIe siècle en est réduit aux comparaisons entre les mots, aux devinettes et aux conjectures.

Mais rien de tel à Giverny. A l’époque du décès de Monet, le maire du village, Alexandre Gens (ou est-ce le secrétaire de mairie qui rédige ? Dans ce cas la tâche serait probablement dévolue à l’instituteur ? La signature ne me paraît pas de la même main), bref l’officier d’état-civil a une écriture soignée, très lisible et même plaisante à lire. Les lignes sont bien écartées, prétracées sur le papier qu’on ne cherche pas à économiser, bien qu’il soit timbré. Une page et demi pour un décès !

Transcription :

Le cinq décembre mil neuf cent vingt-six à treize heures, Oscar Claude Monet né à Paris le 14 novembre 1840, artiste peintre domicilié à Giverny, fils de feu Adolphe Monet et de feue Louise Augustine Aubrée, veuf en premières noces de Camille Léonie Doncieux décédée à Vétheuil (Seine et Oise) le cinq septembre mil huit cent soixante dix-neuf et veuf en deuxièmes noces de Angélique Emélie Alice Raingo décédée à Giverny (Eure) le dix-neuf mai mil neuf cent onze, est décédé en son domicile, quartier du Pressoir, à Giverny. – Dressé le six décembre mil neuf cent vingt-six, dix-huit heures, sur la déclaration de Théodore Earl Butler, artiste peintre, beau-gendre du défunt, domicilié rue du Colombier, à Giverny, témoin majeur, qui, lecture faite a signé avec Nous, Alexandre Gens, maire de Giverny.

Les actes anciens, même ceux dont on connaît déjà la nature comme celui-ci, ont le don de susciter des questions. Pourquoi est-ce Théodore Butler qui est allé déclarer le décès de Claude Monet, et non son fils Michel Monet, ou son beau-fils Jean-Pierre Hoschedé ? Butler a-t-il aimablement proposé ses services ? Lui a-t-on confié cette mission parce qu’il était un peu moins accablé que les autres ?

Des questions comme celles-ci, il ne cesse d’en jaillir dès qu’on se penche sur les actes anciens. La plupart n’auront sans doute jamais de réponse.

C’est sans importance. La magie de l’écriture manuscrite est de nous rendre le scripteur plus proche. On suit le fil de la main comme celui de la pensée. On croit être là, présent avec lui et le déclarant, pendant la rédaction de l’acte.

Si c’était vrai, si Butler était en face de nous avec son chagrin, nous aurions fait preuve de retenue, respectant sa tristesse. Ce genre de questions oiseuses, nous ne les aurions pas posées.

Un air d’arrière-saison

Les teintes rouges des sauges et des amarantes font chanter les verts. Le soleil assure, encore 26 degrés cet après-midi. Quelques visiteurs sont venus profiter de la puissance des couleurs, de la douceur des températures. Ambiance de fin septembre. A Giverny, c’est l’arrière-saison. Il reste moins de six semaines avant la fermeture, le 1er novembre.

Le jardin de fleurs explose de touches de couleurs, plus impressionniste que jamais.

Du blanc au presque noir, les teintes affichent leur progression dans la « boîte de peinture » du jardin de Monet.

Dans la lumière crue de l’après-midi, les nymphéas brillent comme des écus qui auraient roulé de la bourse d’un géant.

Leurs rosettes couronnent le bassin de Monet roi des plans d’eau.

L’un d’eux s’est égaré dans le bleu du ciel.

De l’aube au crépuscule

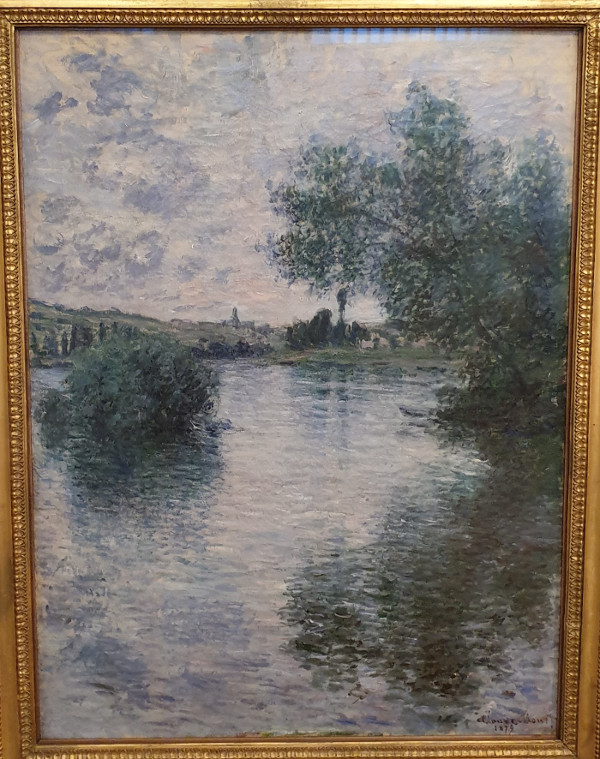

Les impressionnistes affectionnaient les effets de lumière. Ils ont aimé représenter les plus spectaculaires, ceux du début et de la fin du jour. L’exposition proposée par le musée de Louviers dans le cadre du Festival Normandie impressionniste rassemble quelques beaux instants crépusculaires capturés par Monet et les peintres de son temps.

Mais l’expo ne s’arrête pas aux paysages. En prime, une section intimiste nous fait entrer dans les intérieurs bourgeois du 19e siècle, au fil de la vie, de l’aube au crépuscule.

Ce tableau-ci, par exemple, m’a scotchée par sa théâtralité. Nul doute que c’est l’intention de ces rideaux ouverts, de cette femme qui nous fait face. On se croit face à la scène d’un théâtre.

L’oeuvre est signée d’un peintre né à Louviers, Roger-Joseph Jourdain, bien connu des milieux artistiques parisiens de l’époque. Ainsi, Jourdain participe à la souscription pour acheter l’Olympia de Manet à sa veuve et faire entrer le tableau dans les collections de l’Etat. C’est Monet qui se charge de rassembler les fonds.

Jourdain retranscrit une scène du quotidien et fait de nous ses spectateurs indiscrets : les deux protagonistes sont en train de se faire une scène, justement. Pas de doute là-dessus. Le nuage dont il est question dans le titre ombrage leur relation, et non cette lumineuse journée d’été.

Que se sont-ils dit ? Elle s’appuie sur la table, comme si sa tête était devenue trop lourde des mots qu’elle vient d’entendre. Il s’est éloigné pour regarder par la fenêtre, comme s’il préférerait être ailleurs. Il croise les jambes, prêt à faire demi-tour quand une réplique bien sentie lui traversera l’esprit.

Le spectateur cherche des indices. Que faut-il déduire de ce haut-de-forme et de cette paire de gants posé sur le tabouret, de cette table mise pour le thé ? Petit morceau de virtuosité que cette nature morte, où la théière d’argent reflète les tasses de porcelaine et même l’éclat de lumière sur le plateau.

Comme lorsqu’on entre dans l’appartement de quelqu’un d’autre, l’oeil parcourt les détails, les petits bouquets disposés partout, les pages négligemment coincées entre les livres sur l’étagère, les bibelots sur la cheminée, le reflet du jour sur le tapis, la fenêtre qui se dessine sur la cheminée, sans trouver la clé. Peut-être Monsieur a-t-il suggéré une sortie à Madame, et celle-ci aura décliné pour cause de mal de tête ? Il boude à la fenêtre. Il n’a pas touché à son thé.

Mais l’oeil revient encore et encore vers un détail du premier plan un peu agaçant. Le tapis fait une bosse, comme le faisaient les tapis de laine d’autrefois. Il est tout prêt pour qu’on se prenne les pieds dedans.

Pourquoi le peintre a-t-il pris grand soin de décrire ce détail ? Veut-il accentuer le réalisme de la scène ? Rien n’est apprêté. Le couple n’est pas en train de recevoir. Ils sont juste tous les deux, dans leur petit fourbi, tandis que passe leur nuage.

C’est à se demander s’il y a quelque chose de caché. Un non-dit dissimulé sous le tapis.

Si c’est Geffroy qui le dit…

« Quand un homme possède le don de voir, de comprendre, de reproduire en résumés magiques ce passage de la lumière sur le monde, il peut vivre seul, car il n’est pas seul : il est entouré de toutes les fées des sources, des rivières, des champs, des bois, de la mer, des saisons ; il est en dialogue perpétuel avec elles, il écoute leurs voix, qui sont ses voix. C’est ainsi que s’est affirmé de plus en plus le goût de la solitude de Monet, sa sauvagerie, sa vie retirée parmi ses fleurs, au bord de l’eau, dans les prairies, partout où l’on entend les rumeurs de l’espace. »

Gustave Geffroy a été un ami intime de Monet et certainement l’une des personnes qui l’ont le mieux compris. La biographie qu’il a consacrée au peintre est l’une des sources les plus précieuses dont disposent les historiens de l’art. GG, dans ses écrits, est du genre sérieux. Allez, j’ose : il est même peut-être parfois un tout petit peu plombant à lire.

Je me faisais cette idée de lui, un homme sincère, entier, passionné et éventuellement un peu ennuyeux, quand je suis tombée sur le passage ci-dessus à la fin de la biographie. Interloquée, je reste des minutes à lire et relire ces lignes sans pouvoir trancher : est-ce une simple image poétique, ou le pense-t-il vraiment, que les fées existent ?

Quel historien de l’art oserait aujourd’hui écrire cela ? On lui rirait au nez. Des FEES ??? Cela ferait pouffer. Notre époque ne permet plus à des amis de se dire qu’ils s’aiment, elle a aussi coupé tout lien avec le monde des esprits de la nature. Autrefois, beaucoup de personnes les voyaient. De nos jours, s’il en reste, elles se cachent. Je parle des personnes sensibles à leur présence, car je pense qu’ils continuent de vivre leur vie, indifférents à notre cécité.

Tout compte fait, je crois que Geffroy ne plaisante pas. Il a pesé ses mots, toujours aussi sérieux. Il y croit dur comme fer, comme quelqu’un qui en a vu. Perçu. Et qui comprend qu’on se retire dans un coin de nature pour mieux « entendre les rumeurs de l’espace ». Dans mes bras, Geffroy.

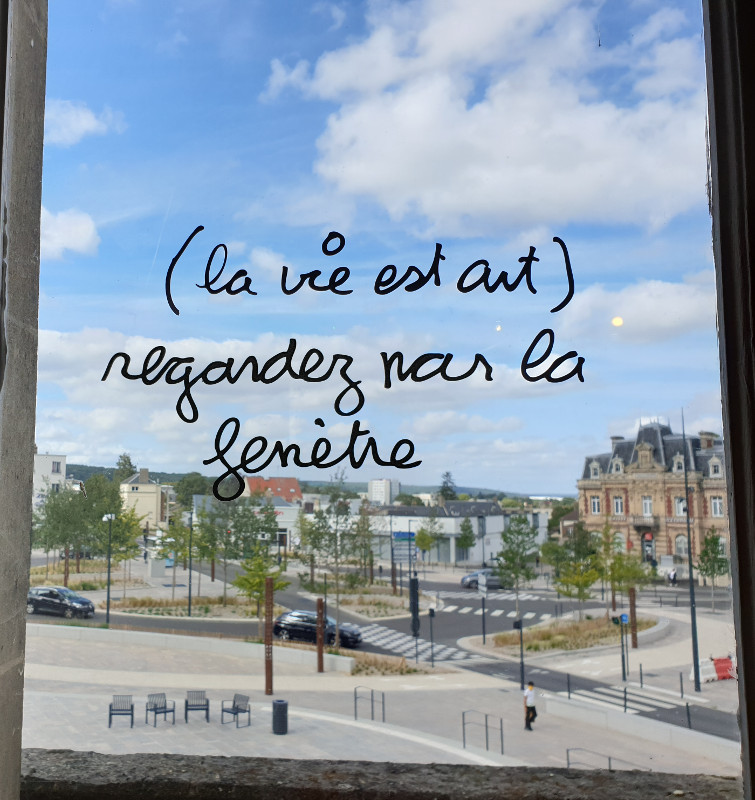

Par la fenêtre

On reconnaît instantanément l’écriture manuscrite de Ben, tant l’artiste a su se faire connaître des plus jeunes en investissant leurs trousses et leurs cahiers de textes.

Benjamin Vautier a exposé au musée de Louviers en 2011-2012. Il en reste ce « graffiti » sur une fenêtre du premier étage, où se déroule en ce moment une belle exposition impressionniste sur les aubes et les crépuscules.

J’ai obéi. Et, magie de l’expression artistique ? regardez ce qui s’est passé : la scène n’a pas l’air d’être vraie, vous ne trouvez pas ? La place Thorel nouvellement refaite a l’air de sortir d’une plaquette publicitaire.

Les vignes de Vernon

Anémomorphose

La déformation des arbres par le vent porte un nom : c’est l’anémomorphose, un mot où l’on repère deux racines grecques, le vent anémos et la forme morphos. Quand on se promène le long des côtes de la Manche par une belle journée d’été, il est difficile d’imaginer les conditions extrêmes que doivent y affronter les plantes à d’autres périodes de l’année. Les végétaux torturés par les éléments, comme figés dans la douleur de leur lutte, viennent nous rappeler que le temps n’est pas toujours aussi clément. Quand la tempête fait rage, cela se passe à notre insu. Nous restons à l’abri dans nos maisons, mais les arbres n’ont pas d’autre choix que de subir.

Cependant, la déformation des arbres et arbustes pourrait résulter de conditions beaucoup moins difficiles qu’on ne l’imagine à priori. Une étude menée par trois scientifiques, Olivier Cantat, Edwige Savouret et Laurent Brunet constate que les vents venant de la mer ne sont pas les plus fréquents sur le littoral de la Manche. Les vents dominants soufflent du sud-ouest. Alors pourquoi les arbres penchent-ils dans l’autre sens ?

Selon ces scientifiques, c’est parce qu’en avril, à la période où s’ouvrent les bourgeons et où la croissance des ligneux s’accélère, les brises du nord-est deviennent majoritaires. Tout particulièrement en début d’après-midi, aux heures de fort ensoleillement : pile au moment où la croissance des plantes est la plus forte. Les arbres attendent des conditions favorables pour déclencher l’apparition des jeunes pousses. Ils aiment qu’il fasse beau et que le vent ne soit pas trop fort. Ces conditions anticycloniques correspondent à celle d’apparition des brises de mer.

Ces vents marins chargés de sel n’ont pas besoin d’être violents pour dessécher les bourgeons et les jeunes pousses. L’arbre est empêché de se développer du côté de la mer. Seule la partie « sous le vent » parvient à faire grandir les rameaux, donnant à l’arbre sa forme caractéristique.

Lyons-la-Forêt

C’est l’un des bijoux du département de l’Eure, serti dans l’écrin émeraude de sa forêt : Lyons (on prononce Lyonsse pour ne pas confondre) est l’un des Plus Beaux Villages de France. Du charme à la puissance 10.

On est dans le même département que Giverny, à 45 kilomètres tout de même, mais on croirait avoir changé de région. Ici les maisons sont en bois (forêt oblige) ou en briques, et non en pierres. Si à Giverny on cherche un centre, à Lyons la place Bensérade, espace en triangle sur lequel se dresse la grande halle, est le coeur battant du village. La tête de la comète, dont la queue serait la rue du Bout-de-Bas, qui s’étire jusqu’à l’église Saint-Denis.

La municipalité a fait le choix d’un fleurissement extraordinaire, récompensé au concours des villages fleuris par quatre fleurs et la rare Fleur d’or. Maurice Ravel, qui a séjourné longuement dans la maison ci-dessus, celle de sa marraine de guerre, a contribué au renom du village.

Tout est si charmant, si joli qu’on a envie de photographier chaque détail, comme les paons qui décorent ces rideaux ou la forme élégante des pans de bois, et le gris doux des persiennes et des volets.

Le vieux lavoir sur la Lieure donne envie de s’approcher de l’eau.

En cette saison, le ruisseau fait à peine vingt centimètres de profondeur et coule une eau limpide sur un fond de gravier. Sa fraîcheur est délicieuse par cette météo caniculaire.

Immersion

26 janvier 2021 / 4 commentaires sur Immersion

Claude Monet, Nymphéas avec rameaux de saule, 1916-1919 – Lycée Claude Monet de Paris, en dépôt au musée des impressionnismes Giverny

Claude Monet n’a pas cessé d’innover tout au long de sa vie, à mesure que sa perception du monde et sa conception de la peinture évoluaient. Vers 1916-1919, date supposée d’exécution de ses Nymphéas avec rameaux de saule, il peint son bassin de Giverny depuis 20 ans déjà, et il continuera d’expérimenter avec ce motif unique jusqu’à sa mort en 1926.

La toile

La toile est de taille imposante : 1,80 m de large, 1,60 m de haut. Accrochée à quelques dizaines de centimètres du sol, le bord supérieur dépasse la tête du spectateur qui la contemple, tandis que les côtés sortent de son champ de vision. C’est le principe de l’immersion : une oeuvre tellement grande que vous plongez dans la peinture en oubliant le reste du monde.

Que montre cette toile ? Des feuilles étroites attachées à des tiges pendantes, où un oeil habitué à la promenade le long de plans d’eau paysagés reconnaît tout de suite des rameaux de saule pleureur.

Ce n’est pas l’idée de Monet de nous donner à voir un saule pleureur. Ce qui l’intéresse n’est pas l’arbre, mais l’expérience de voir à travers ses rameaux. Ils strient le paysage, arrêtent le regard sur eux en même temps qu’ils laissent deviner l’arrière-plan. On les voit et on voit à travers.

Monet s’est placé devant le saule, au bord de son bassin. Le tronc n’est pas figuré car il est derrière le peintre, dans son dos. Ce parti renforce l’effet d’immersion : nous aussi, nous voilà si près des branches que nous ne voyons pas d’où elles partent.

Les rameaux sombres contrastent avec un fond bleu ciel magnifique qui les met en valeur. L’harmonie de tons froids, la forme souple des feuilles de saule font tout le charme du tableau. Il en émane un grand calme.

Les branches de saule sont si présentes sur la toile qu’il faut un instant avant de remarquer un autre motif confiné au bas et aux côtés de la composition : des formes arrondies et vertes.

Le titre

Je me demande si, sans le titre Nymphéas avec rameaux de saule probablement donné après la mort de Monet, un spectateur non averti comprendrait. Le peintre n’a fait qu’esquisser la forme des feuilles de ses chers nymphéas. Pas une fleur. Titre d’ailleurs trompeur, puisqu’il aurait été plus exact de dire « Rameaux de saule avec nymphéas ». Les nénuphars sont clairement à l’arrière-plan. Faire passer les nymphéas en premier, c’est inscrire la toile dans la production artistique de Monet, évoquer implicitement les célèbres séries, souligner la présence du motif fétiche de l’artiste.

Les Nymphéas

Pour ses contemporains, pas de problème de compréhension : la Belle Epoque semait des nénuphars partout. C’était l’une des fleurs à la mode, à l’égal de la glycine ou de l’iris. Elles ont été largement exploitées comme motif décoratif de l’Art nouveau, qui faisait la part belle au végétal. L’amateur d’il y a un siècle n’a pas d’hésitation, ces formes rondes sont des feuilles de nénuphars.

Une fois que son regard a capté les nymphéas, le spectateur reboote. La présence des feuilles de nénuphar lui impose une nouvelle analyse de ce qu’il voit. Les nymphéas sont des fleur aquatiques. Leurs feuilles flottent à la surface de l’eau. L’arrière-plan bleu n’est donc pas le ciel comme il le croyait mais son reflet. La petite zone blanche sur la gauche devient un reflet de nuage. Tout en bas, les lignes plus ou moins verticales figurent le reflet des rameaux de saule eux-mêmes.

Monet rompt avec les règles traditionnelles de la peinture de paysage. Il n’a pas représenté les bords du bassin, ni l’horizon, ni le ciel. Immersion, encore : nous sommes si près que nous ne les voyons pas. Notre oeil boit le contraste des couleurs et des formes jusqu’à ce que nous nous sentions fondus dans cette nature que le peintre aimait tant. Pour mieux nous faire plonger dans l’eau du bassin, Monet en a redressé le plan à la manière des estampes japonaises. Pas de perspective, la surface de l’eau semble parallèle au plan des feuilles de saule.

La signature

Claude Monet n’a jamais signé Nymphéas avec rameaux de saule. Il avait l’habitude de poser son paraphe sur les tableaux qui quittaient son atelier pour cause de vente ou d’exposition, et qu’il considérait comme terminés. Ceux qui étaient encore chez lui n’avaient pas besoin d’être identifiés. Ce n’est qu’après sa mort que son fils Michel Monet a fait fabriquer un tampon d’atelier rappelant la signature de Claude Monet et qu’il l’a apposé sur toutes les oeuvres non signées dont il a hérité. Sur ce vaste tableau, le cachet paraît d’une petitesse disproportionnée.

Le cadre

Claude Monet considérait-il sa toile comme finie ? Voulait-il y travailler encore ? Impossible de trancher. Il n’a pas jugé bon de fignoler les contours du tableau, qui laissent apparaître la toile par endroit, discrètement encadrée d’une large baguette aux tons ivoire. Ce cadre n’entre pas en concurrence avec l’oeuvre et ne lui impose pas de limitation brutale.

Tout porte à croire que l’encadrement date de l’époque où le tableau a quitté Giverny pour être accroché à un endroit assez inattendu : aux murs d’un lycée parisien.

L’histoire du tableau

En 1954, Michel Monet, le fils du peintre, fait don de cette toile à l’établissement auquel on veut donner le nom de lycée Claude Monet, qui doit être inauguré l’année suivante. Il est situé dans le 13e arrondissement, près de la place d’Italie.

Michel Monet a 76 ans. Il possède encore beaucoup de tableaux de son père, surtout des grands panneaux décoratifs de Nymphéas qui peinent à trouver acquéreur. Les oeuvres de Claude Monet, en particulier les plus tardives, n’ont pas la cote qu’elles atteignent aujourd’hui. Elles ont connu une longue désaffection du public et des collectionneurs dès la mort de l’artiste. En 1954, le rebond s’amorce tout juste, les Suisses en particulier manifestent un nouvel intérêt pour Monet. Ce n’est qu’en 1955 que l’acquisition par le Museum of Modern Art de New York d’immenses panneaux du bassin aux nymphéas marquera un retour en grâce du maître de Giverny, considéré désormais comme précurseur de l’art abstrait.

Donc, au moment du don des Nymphéas avec rameaux de saule, le cadeau n’est pas démesuré. C’est un contre-don adapté à l’honneur de voir le nom de son père porté par un établissement scolaire, pour la première fois sans doute (mais pas la dernière !).

Depuis, la situation a quelque peu changé. Les Monet ont pris des valeurs stratosphériques et on imagine bien que la présence d’une telle oeuvre dans le bureau du proviseur pose un problème d’assurance et de sécurité. Nymphéas avec rameaux de saule est depuis plusieurs années en dépôt au musée des impressionnismes Giverny, pour le plus grand plaisir du public qui peut désormais l’admirer.

Les élèves de la cité scolaire Claude Monet ne sont pas privés d’art pour autant. Leur établissement possède une collection impressionnante d’oeuvres dues à de respectables artistes tels que le prix de Rome Jean Dupas, l’académicien Jean Bouchaud, une extraordinaire tapisserie d’Aubusson de René Perrot, (elle m’a scotchée, allez voir) et une série de quatre vasques monumentales au pied des escaliers.

Avoir la chance de côtoyer des oeuvres d’art au quotidien pendant ses années de scolarité, c’est aussi cela, l’immersion…