Benjamin Rabier au musée

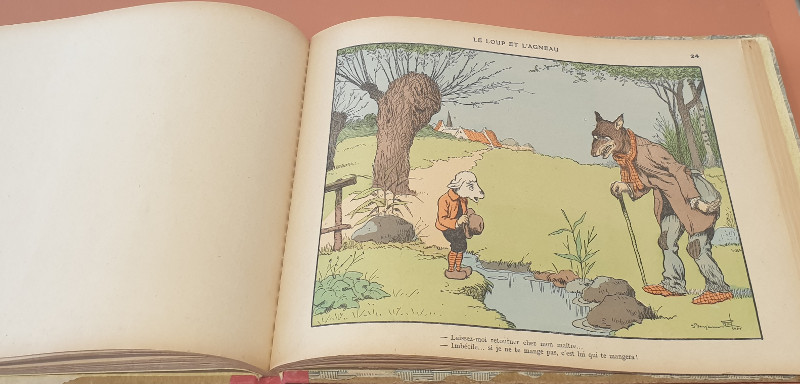

La scène pourrait se passer à Giverny : un ruisseau de rien du tout, un saule têtard, la barrière d’un pont, un petit village au fond. Les deux protagonistes se font face dans un tête à tête immortalisé par Jean de La Fontaine, comme nous le rappelle le titre de cette planche : le Loup et l’Agneau.

Mais au lieu de la morale attendue sur la raison du plus fort, au lieu de toutes les répliques que nous connaissons par coeur, le dialogue prend un tour différent :

– Laissez-moi retourner chez mon maître…

– Imbécile… si je ne te mange pas, c’est lui qui te mangera !

Il y a quelque chose de savoureux dans cet échange, et c’est peut-être cette apparence de logique du loup qui sous-entend « alors autant en finir tout de suite », ou « alors il vaut mieux que tu me nourrisses moi qui suis un animal plutôt que de finir dans le ventre d’un humain ». Une espèce de marchandage fait sur un ton prosaïque, avec des mots de tous les jours soigneusement pesés. Façon punch line.

Ou peut-être que c’est le comique de voir l’agneau déniaisé, et cela par un loup clochard… Car il n’a pas la superbe de celui du poète, qui s’écrie « Qui te rend si hardi de troubler mon breuvage ? » Celui-ci se balade en charentaises, des pièces aux genoux et courbé sur sa canne. On se demanderait presque s’il lui reste des dents, si Rabier n’avait pas anticipé la question en lui faisant une gueule effrayante.

C’est le musée de Vernon qui présente ce livre dans sa section d’art animalier, où une belle place est faite aux oeuvres du célèbre illustrateur Benjamin Rabier (1864-1939), quasi contemporain de Monet (1840-1926). Je ne crois pas que sa fameuse Vache qui Rit figure dans les collections, mais on peut voir d’autres dessins avec ce même côté désuet qui nous touche encore.

Depuis quelques années, la muséographie de cette section a été simplifiée, selon les tendances du moment. La sélection des oeuvres présentées est donc d’autant plus drastique. Je me suis penchée sur la vitrine pour découvrir ce Loup et cet Agneau, j’ai souri, et j’ai pensé à la personne qui avait eu l’ouvrage en mains, l’avait feuilleté, s’était peut-être amusée à d’autres pages, puis avait finalement décidé d’ouvrir l’album à celle-ci pour nous en faire savourer à notre tour l’humour… comment dire ? Mordant.

Les voyages qu’on ne fera pas

Devant la maison de Monet, de grosses potées bleues montent la gardent. Les lobélias qui cascadent gracieusement par-dessus bord répondent aux tons du décor d’inspiration asiatique qui les orne. Un rêve bleu.

Je ne suis pas assez calée pour savoir si ce décor est japonais ou chinois, fait là-bas ou plus près d’ici. Mais peu importe au fond. Car Monet n’a jamais quitté l’Europe, sauf lors de son séjour sous les drapeaux en Algérie.

Il connaissait plusieurs régions de France : la Normandie en long et en large bien sûr, la Bretagne par son séjour à Belle-Île-en-Mer et Noirmoutier, le Sud-Ouest, la côte d’Azur, la Creuse… Il a fait de fréquents voyages à Londres. Il a visité la Suisse et l’Espagne. Il a peint longuement en Italie à Venise, à Bordighera, en Hollande. Tous les pays proches de la France, en somme, sauf l’Allemagne, où pourtant on appréciait sa peinture. Mais jamais il n’a songé à s’embarquer pour le Japon. Trop loin. Trop long.

Cela n’a pas empêché Monet de rêver du Japon toute sa vie, en fervent collectionneur d’estampes. Il s’est entouré de ces images exotiques, y puisant inspiration et délassement. De nombreux objets et meubles, dans sa maison, attestent de son goût pour le japonisme.

Nous revoilà dans la situation de Monet, cette année. Les pays aux antipodes sont redevenus des destinations lointaines, dont on ne fait que rêver. Nous en regardons des images sur nos écrans, tout en restant à la maison. Les raisons ne sont plus les mêmes que celles de Monet, mais le résultat est le même.

C’est une année à cultiver des lobélias.

Visite « Nymphéas noirs »

Vous avez aimé Nymphéas noirs, le roman de Michel Bussi qui se passe à Giverny ? Les 18 juillet, 22 août, 23 août et 12 septembre 2020 à 15h, je vous propose une visite guidée sur les lieux mêmes de l’histoire.

Michel Bussi est géographe, il aime décrire avec précision les sites où se déroule son histoire. Mais il prend aussi quelques libertés pour les besoins du récit. Entre réalité et fiction, nous découvrirons le Giverny de Nymphéas noirs.

RV parking le Verger devant l’office de tourisme. 15 euros.

Réservation en suivant ce lien :

https://guidesdenormandie.fr/evenement/le-giverny-de-nympheas-noirs-4/

Les iris du Japon

Les derniers iris du Japon sont encore en fleur à Giverny, bien après que leurs cousins germains les iris barbus ont achevé leur floraison. Ce décalage dans le temps est peut-être un peu causé par la différence de température entre leurs terrains préférés respectifs. L’iris germanica adore le plein soleil du clos normand, l’iris ensata préfère la mi-ombre du jardin d’eau. Il aime être planté sur la berge en terrain frais.

L’iris du Japon se reconnaît à ses gros sépales ronds qui retombent avec un délicieux abandon. Au milieu, les pétales dressés sont petits et discrets. En raison de ses goûts pour les sols humides, il n’est pas de culture courante, et a de ce fait le charme de la rareté.

Dans le jardin de Monet, les iris ensata renforcent l’aspect japonisant du bassin. Le peintre adorait les iris. Il en possédait une collection si large qu’elle a attiré l’attention de Georges Truffaut. A sa demande, le jardinier chef de Monet a rédigé un article dédié aux iris pour la revue Jardinage dont Truffaut était le créateur : “Les Iris aux bords des eaux.” Il est paru en octobre 1913.

Le parcours à sens unique

Une pluie de roses pour Monet

Un immense rosier pleureur dégringole en cascade au-dessus de la tombe de Claude Monet et sa famille. Il y a quelques années, le pignon était encore dénudé et minéral. Depuis que le jardinier qui se charge de l’entretien de la tombe a eu l’idée de planter ce rosier, il a bien grandi, pour atteindre cette taille très spectaculaire. C’est joli pour les visiteurs qui viennent se recueillir, et surtout, c’est tellement Monet. A croire que c’est lui qui a soufflé l’idée.

Réouverture le 8 juin

C’est officiel : la Fondation Monet rouvrira ses portes le lundi 8 juin à 9h30. La vente des billets électroniques sera possible dès demain 29 mai. Il faudra avoir acheté son ticket d’avance pour entrer, il n’y aura pas de vente sur place.

L’accès se fera par la ruelle Leroy, anciennement « l’entrée des groupes ». Le sens de visite sera imposé. On devine qu’il faudra commencer par le jardin d’eau, puis revenir vers le clos, la maison et finir par la boutique.

Il faudra venir avec son masque et le porter pendant toute la visite. Des contraintes légères face à la joie de retrouver les jardins de Monet ! A bientôt à Giverny !

On déconfine à Giverny

Cela a quelque chose du supplice de Tantale. A Giverny, les jardins sont dans tout leur éclat, derrière des grilles fermées. Les visiteurs venus des alentours, les fameux 100 kilomètres à vol d’oiseau, se pressent dans les rues, à la faveur d’un week-end de l’Ascension radieux. Leurs voitures ont rempli le parking à demi : ils sont plusieurs centaines.

Ils sont nombreux à porter un masque. Ils déambulent en couple ou en famille, heureux de sortir de chez eux, de retrouver la joie d’une escapade. Mais celle-ci tourne court. Rien à visiter, pas même l’église. Pas moyen de s’asseoir pour prendre un verre ou manger un morceau, guère de vente à emporter. Marcher au grand air ailleurs qu’autour de chez soi, c’est déjà ça.

Dans la rue Claude Monet, on n’entend que du français, et c’est un peu bizarre. Contrairement à d’habitude, les promeneurs parcourent la voie principale de Giverny de bout en bout plutôt que de rester dans le quartier des musées, puisqu’il n’y a pas grand chose d’autre à faire. Seules les galeries de peinture sont ouvertes, sous réserve d’application de la distanciation et avec recommandation du port du masque.

Je suis entrée, tout à la joie de bavarder un moment avec des gens que je connais. Pendant que nous papotons, c’est un crève-coeur d’entendre des dames demander, avec beaucoup de gentillesse et de politesse, si elles peuvent utiliser les toilettes. Tout est fermé, les commodités les plus proches, c’est… chez elles.

Naturellement, les fourrés ont repris du service. Même situation à la Roche-Guyon ou sur la route des Crêtes, ce belvédère au-dessus de la Seine si prisé pour le pique-nique. Pourquoi est-ce que tout le monde s’agglutine au même endroit ? La campagne est si vaste, dès qu’on s’éloigne un peu.

C’est une situation bancale qui ne saurait durer. Giverny retient son souffle, en attente des nouvelles décisions gouvernementales. L’Eure est en zone verte. On parle d’une possible réouverture en juin pour la Fondation Monet. Les terrasses aussi, espérons-le. Tout le monde pense la même chose, même si c’est encore en partie du domaine du rêve : il est temps que ça se termine. On n’est pas encore sortis du tunnel, mais il y a de la lumière au bout. On déconfine. Et le soleil brille si fort.

Les gestes barrières

L’ancienne voie ferrée

On surplombe les champs comme d’un balcon, et la vue porte au loin.

Le chemin est agréablement ombragé et plein de chants d’oiseaux.

La nouvelle star

Sur la colline

Les pivoines japonaises

Fleurs des villes

Vous souvenez-vous avoir tracé un cercle avec un piquet et une ficelle ? C’est un peu ce qui nous arrive depuis que nous avons l’autorisation de nous promener dans la limite d’un kilomètre de notre résidence.

Notre laisse est courte, nous en apprécions davantage les merveilles à notre porte. Privée de mon Giverny quotidien, j’ai été éblouie par ce magnifique parterre imaginé par les jardiniers du service Espaces verts de Vernon. Tulipes rouges, jaunes et chamarrées d’orange, narcisses pour éclairer, et quelques touches bleues de muscaris, c’est merveilleusement frais. Quelques pâquerettes de la pelouse viennent même se mêler aux bulbes printaniers. Merci les jardiniers !

Giverny confiné

Pas un seul visiteur à Giverny pour admirer les somptueuses floraisons d’avril cette année. Les jardins de Monet resplendissent pour personne dans la belle lumière printanière. Seuls les jardiniers sont à l’oeuvre, presque au complet, mais sans l’aide des jeunes stagiaires qui renforcent habituellement l’équipe.

Ils ne sont pas démotivés, parce qu’ils aiment trop leur métier, mais on les sent déçus. Tous leurs efforts visent à éblouir le public, au terme de longues réflexions et de beaucoup de travail. Ils savourent à l’avance la magie de ce qu’ils mettent en place, comme Monet autrefois savait le faire, avec son oeil de jardinier qui anticipait les floraisons. Le printemps a fait s’ouvrir les tulipes et les pensées patiemment installées pour le grand show, mais les portes sont restées fermées.

Il flotte sur Giverny confiné une étrange atmosphère. Comme ailleurs, chacun garde ses distances. Les volets de la maison de Monet sont toujours clos. Ce sentiment de vide qui au début nous émerveillait devant les images des places de Rome ou de Paris désertes est devenu opressant. Tout comme le silence peut être assourdissant, le désert humain de nos rues – et des allées du jardin – finit par peser.

Les changements les plus visibles intervenus cet hiver dans le jardin concernent les arbres. Au rond des dames, un nouveau paulownia a été planté à la place de l’ancien, et sa taille encore modeste dégage une perspective inhabituelle. Au jardin d’eau, dans la rangée de trois saules, celui du milieu a été renouvelé. Au bout du bassin, le vieux saule planté par Monet a subi une taille sévère. Une nouvelle pelouse a été créée à la sortie du souterrain, au pied du grand cornouiller blanc.

D’autres surprises surgiront au fil de la saison, notamment parmi les rosiers. Les jardiniers seront-ils encore les seuls à les contempler ? Le printemps galope, en avance de quinze jours, tandis que la date du déconfinement s’éloigne, et plus encore celle de réouverture des musées.

Un rêve de Giverny

L’an dernier à cette date, les jardins de Monet étaient déjà ouverts depuis dix jours… La date d’ouverture a été repoussée au 1er mai, pour l’instant. Bien malin qui saurait dire si la liberté nous sera rendue d’ici-là.

Le printemps est en avance de quelques jours par rapport à l’an dernier, me semble-t-il. J’imagine l’explosion des narcisses et des jacinthes dans le clos normand désert. Les jardiniers avaient tout préparé, le jardin doit être splendide. Ils sont les seuls ou presque à profiter du fruit de leur travail.

« J’ai le spleen de Giverny, tout doit être si beau par ce temps inouï », se plaignait Monet retenu au loin par sa peinture. Pas un mot à changer.

Contagion

Le 25 février 1888, Berthe Morisot, qui signe ses courriers Berthe Manet depuis qu’elle est l’épouse d’Eugène Manet, le frère de Gustave, adresse une lettre de trois pages à Alice Hoschedé, la compagne de Monet. Le peintre givernois séjourne alors à Antibes, et Alice, qui se rend de temps en temps à Paris, a tenté de rendre visite à Berthe mais l’a manquée.

« C’est d’autant plus mauvaise chance que voici 3 semaines que je suis retenue à la maison par un affreux rhume et qu’aujourd’hui, tout à fait exceptionnellement, j’étais dehors pour quelques instants seulement. (…) J’aurais bien voulu savoir si M. Monet travaillait beaucoup dans le Midi. Je crains qu’il n’ait bien mauvais temps. Sans reproches, il nous a laissé sa grippe à sa dernière visite, nous y avons tous passé depuis à tour de rôle, et nous la subissons en souvenir de lui » (…)

Berthe Morisot fait sans doute allusion à la visite de Monet du 7 janvier, attestée par un petit mot qu’il lui écrit avant de reprendre le train pour Vernon :

Chère Madame,

Toutes mes excuses de m’être présenté chez vous avec une si triste mise, et merci de l’excellente tisane que vous m’avez donnée ; grâce à elle et au repas, je peux repartir chez moi tout à fait remis.

Votre amicalement dévoué,

Claude Monet

Monet dit sans doute vrai, car il prépare aussitôt son départ pour la Côte d’Azur, où il arrive le vendredi 13. « Malgré la date fatale, je suis arrivé à bon port, » annonce-t-il avec humour à Alice depuis Cassis.

Mais la tisane miracle de Berthe n’a pas l’air de fonctionner quand c’est elle-même qui la prend. On l’imagine toussant et mouchant sans fin pendant des semaines… Fin février, Alice relaie bien entendu l’accusation pas très aimable de Berthe Morisot, et Monet se fend d’une lettre depuis Antibes, datée du 10 mars 1888 :

Chère Madame,

J’ai appris que vous aviez été malade et que peut-être j’en avais été la cause. Je serais bien heureux d’apprendre que tout le monde est bien à présent, mais je veux croire que le terrible hiver que vous avez eu est la vraie cause de cette vilaine grippe. (…)

Aussitôt, Berthe, sans doute radoucie par le retour de la santé, lui répond le 14 mars qu’il n’a pas à avoir de remords pour elle :

Le mauvais temps et les années sont seuls causes de mes maladies : je deviens une vieille dame à bronchite. Enfin, me voici de nouveau sur pied et en bataille réglée avec mes toiles. (…)

Rhume, grippe, bronchite… Mirbeau de son côté se plaint régulièrement d’influenza. Les correspondances d’artistes sont pleines de détails sur leur santé, et l’on voit que les maladies contagieuses ne les laissaient pas tranquilles.

Trop de vie sociale, sans doute… Cela aurait été plus sage de rester confiné dans un atelier…

Monet à l’Atelier des Lumières

L’Atelier des Lumières est logé dans une ancienne fonderie du 11e arrondissement de Paris, transformée en « centre d’art numérique ». Dans cet espace autrefois industriel, le spectateur est plongé dans des projections de tableaux sélectionnés autour d’un thème.

Le spectacle présenté en ce moment (jusqu’au 3 janvier 2021) propose des reproductions d’oeuvres de Monet, Renoir, Matisse, Signac, Dufy, Chagall… peintes sur les rives de la Méditerranée, mais aussi dans le nord de la France.

La mouvance des oeuvres, la mise en avant de détails, la musique, l’immersion dans la couleur contribuent au charme de l’expérience.

C’est très sympa pour tout le monde, y compris pour les bébés. Ils n’ont pas peur du tout, au contraire, ils sont, comme les adultes, totalement fascinés.

Je vous aime parce que vous êtes vous

Au 19e siècle, au début du 20e encore, les hommes osaient se dire leur amitié avec des mots forts. On est surpris aujourd’hui en lisant leurs correspondances de ces déclarations profondes, passionnées, tellement sincères.

Les mêmes mots dans la bouche ou sous la plume de nos contemporains seraient-ils possibles ? Il me semble que non. A notre époque où l’impudeur la plus grossière est de mise, cela ne se dit pas. La déclaration d’amitié serait prise pour de l’homosexualité. Notre époque fait une place aux gays, elle n’en fait plus aux amis qui dépassent le stade de bons copains. L’amitié féroce de Monet et Clemenceau existe certainement encore, mais elle n’a plus droit de cité.

Impossible de leur imaginer une attirance physique l’un pour l’autre. Ce qu’éprouvent Clemenceau et Monet n’est pas de ce registre. C’est un lien d’admiration réciproque, de confiance, de fraternité.

Et Clemenceau n’a pas peur des mots. Le 23 décembre 1899, en remerciement du tableau Le Bloc que lui a offert Monet, il glisse : « je voulais vous embrasser et vous dire une fois de plus que je vous aime. »

« Je vous aime, » encore, le 13 octobre 1921.

Et puis, le 22 avril 1922, Clemenceau écrit à Monet cette belle déclaration qui fait penser à Montaigne et La Boétie : « Je vous aime parce que vous êtes vous, et que vous m’avez appris à comprendre la lumière. Vous m’avez ainsi augmenté. Tout mon regret est de ne pas pouvoir vous le rendre. Peignez, peignez toujours, jusqu’à ce que la toile en crève. Mes yeux ont besoin de votre couleur et mon coeur est heureux. Je vous embrasse. «

Epiphanie

(W1 c’est-à-dire premier tableau de son catalogue raisonné)

Si vous aviez l’habitude d’utiliser le mot Epiphanie pour désigner la Fête des Rois et rien d’autre, vous avez peut-être remarqué que ce terme est devenu de plus en plus courant. Il est désormais très souvent employé comme un équivalent de révélation ou d’illumination. Bref, chaque fois que la vie nous offre une compréhension soudaine de quelque chose, même dans les circonstances les plus prosaïques.

Cet usage nous vient peut-être de l’influence de l’anglais, qui emploie epiphany de façon banale et à tout bout de champ. En français, le Larousse juge encore le terme littéraire.

Claude Monet, à la fin de sa vie, se souvient encore d’avoir connu une épiphanie. Il se garde bien d’employer ce mot, naturellement. Il dit : « ce fut tout à coup comme un voile qui se déchire. J’avais compris, j’avais saisi ce que pouvait être la peinture. »

Cette minute décisive dans la carrière de Monet, c’est à Eugène Boudin qu’il la doit. Ils se rencontrent au Havre. C’est l’été, Claude a 17 ans, le coup de crayon leste et pas grand chose à faire. Boudin l’invite à aller peindre sur le motif avec lui.

« J’achetai une boîte de peinture, dit Monet, et nous voilà partis pour Rouelles, sans grande conviction de ma part. Boudin installe son chevalet et se met au travail. Je le regarde avec quelque appréhension, je le regarde plus attentivement, et puis ce fut tout à coup comme un voile qui se déchire : j’avais compris, j’avais saisi ce que pouvait être la peinture ; par le seul exemple de cet artiste épris de son art et de son indépendance, ma destinée de peintre s’était ouverte. »

L’adolescent encore tout imprégné de l’académisme appris au lycée découvre, en regardant peindre Boudin, qu’on peut représenter les choses tout simplement telles qu’on les voit, avec leurs vraies couleurs. Une révélation.

Douceur givernoise

En ce début d’année, permettez-moi de vous offrir un peu de douceur avec cette jolie tartelette en forme de fleur faite avec amour par le boulanger-pâtissier de Giverny. La boulangerie, un ancien restaurant, est assez vaste pour qu’on puisse déguster les spécialités sur place, et celle-ci tient ses promesses !

Je vous souhaite de vous créer beaucoup de moments de douceur en cette année 2020, autour des fruits, des fleurs, des feuilles et des branches… Vive les merveilles de la nature !

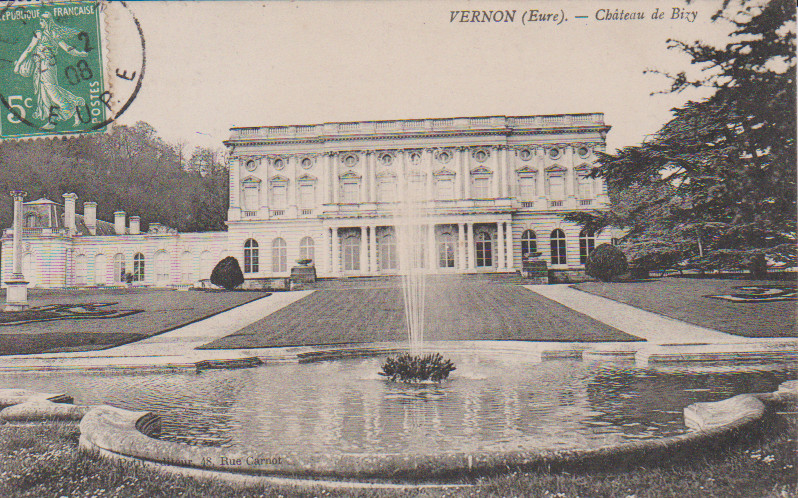

Les fontaines de Bizy

Les cartes postales anciennes donnent une idée de ce que pouvait être le parc du château de Bizy, à Vernon, au début du siècle dernier. Sur celle-ci, la date d’oblitération du timbre est bien lisible : 23 février 1908. La photo a donc été prise au plus tard à la belle saison de 1907, ou peut-être plusieurs années auparavant. On est à la Belle Epoque, qui coïncide avec la belle époque du château tel qu’il se dresse encore aujourd’hui.

La demeure rasée à la Révolution a été reconstruite par un banquier au 19e siècle. Le corps de logis date de 1866. Mais les jeux d’eau sont antérieurs. Conçus au 18e siècle, ils avaient été remis en état et fonctionnaient fièrement, comme cette photo l’atteste.

Cette fontaine est aujourd’hui à sec. Les canalisations sont remplies de calcaire, les désobstruer est très onéreux.

L’affaire n’est pas simple car l’eau provient de sources en amont autrefois canalisées vers le château. L’eau traversait le parc par gravité, selon une perspective des plus classiques. Elle surgissait tout en haut dans la fontaine de Neptune, cascadait sur les degrés d’un escalier d’eau, sortait par la gueule de monstres marins, disparaissait sous les écuries, réapparaissait dans le pédiluve, pour s’engouffrer à nouveau en sous-sol sous le château et jaillir joyeusement au milieu de la pelouse.

Le Deuxième Guerre mondiale a sonné le glas des fontaines. Certaines sont timidement remises en eau, sans la puissance d’autrefois. Il ne reste plus à Bizy que son surnom de petit Versailles, et à son parc le souvenir d’une gloire enfuie.

Camélia d’automne

Il faudrait sans doute un odorat très performant pour s’écrier en passant à proximité de ce camélia : « Ca sent quoi ? » Mais de fait, la fleur du Camellia sasanqua est délicatement parfumée quand on plonge le nez dedans, d’une fragrance qui rappelle le jasmin.

Le camélia, cet arbuste magnifique aux larges feuilles vernissées et aux fleurs aux coloris superbes, est associé au tout début du printemps. J’ai été ravie de découvrir qu’il en existe des variétés qui fleurissent en automne, et qui plus est parfumées.

Cette photo a été prise la semaine dernière dans les jardins Albert Kahn à Boulogne-Billancourt, du côté de la forêt vosgienne. Merci à Nicole Boschung, spécialiste du jardin parfumé, qui m’a appris leur nom amusant, si facile à mémoriser.

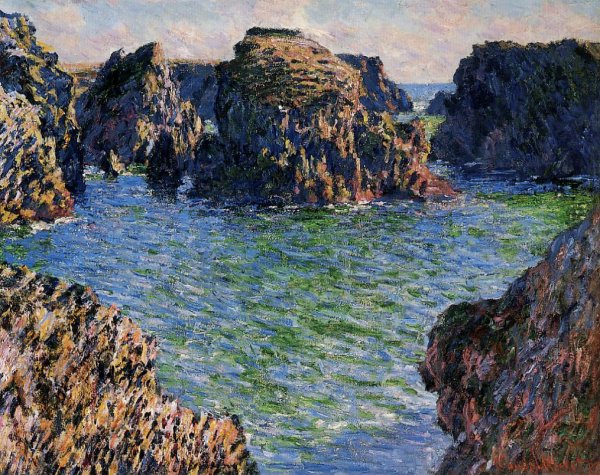

Monet à Belle-Ile-en-Mer

A l’automne 1886, Claude Monet quitte soudainement Giverny et met le cap sur la Bretagne, avec l’intention de la visiter en touriste. Mais ce qui devait être un grand périple tourne court. A Belle-Île, le peintre est happé par le paysage de la côte sauvage. Il se fixe dans le hameau de Kervilahouen, à un kilomètre des falaises, et peint sans relâche pendant plus de deux mois.

Rien n’a changé sur ce littoral, hormis la construction d’un centre de thalasso. Ce sont les mêmes landes couvertes de végétation rase, épineux et bruyères, qui laissent le regard filer au loin. Le phare de Goulphar troue toujours l’obscurité de ses éclairs décalés de 3 et 7 secondes. Surtout, la côte rocheuse est identique dans ses moindres détails, effaçant comme par enchantement les 133 ans écoulés.

J’ai suivi le chemin que prenait Monet, une route maintenant, jusqu’au choc de me trouver face à son motif. Pour qui vient de Giverny, de son paysage calme et verdoyant, l’émotion de ce chaos de roche et de mer est intense. Monet n’est pas que le peintre des bords de Seine, c’est aussi l’homme des falaises de Seine-Maritime. Il a dû retrouver à port Goulphar le caractère colossal des portes d’Etretat.

L’à-pic est vertigineux. S’il y a une pente, elle est très abrupte. Souvent le plateau s’arrête à la verticale à cinquante mètres au-dessus des flots tumultueux. Pas l’ombre d’une barrière, d’une matérialisation du danger. Un pas de plus et c’est le grand saut et la mort assurée. Comme si cela ne suffisait pas, un vent intense ne cesse de souffler.

A quarante-trois ans, Monet est intrépide. Sur place, en recherchant les emplacements où il se tenait pour peindre, on mesure la folie de son entreprise. Car il arrive que le point de vue précis soit pour ainsi dire inaccessible, quelques mètres plus bas dans la pente. Il est probable que Monet cherchait à éviter le vent, mais comment faisait-il pour descendre, avec son matériel, et pour peindre là pendant des heures ? On sent un homme qui a passé son enfance à parcourir les falaises du pays de Caux. Il est insensible à la peur.

Avec l’aide d’un pêcheur du pays, Poly, Monet arrimait son chevalet et sa toile avec des pierres pour braver le vent. La pluie aussi ne l’a pas épargné, et finalement la tempête. Et Monet peint sous la pluie, et Monet peint la tempête…

Monet par Manet

13 décembre 2019 / 4 commentaires sur Monet par Manet

Staatsgalerie de Stuttgart, Allemagne

Les peintres Monet et Manet étaient proches non seulement par leurs noms presque semblables, mais aussi par la solide amitié qui les a liés. En 1874, Claude et son épouse Camille résident à Argenteuil, au bord de la Seine, et adorent passer des heures sur l’eau dans le bateau-atelier bricolé par Monet, une barque dotée de quelques planches qui forment une cabine.

C’est ainsi que Manet les représente sur cette toile exécutée sur le vif. Où se tient-il lui-même ? Sur la berge ? Les gris dominent, comme s’il voulait rendre l’idée de l’ombre qui règne sous l’auvent. Monet peint, sans doute l’un de ses chefs-d’oeuvre de la période d’Argenteuil. Camille a l’air d’avoir apporté un ouvrage pour s’occuper, si vaguement esquissé qu’il est impossible de savoir s’il s’agit d’une broderie, d’une tapisserie ou d’autre chose. Elle n’est pas assez absorbée pour ignorer le regard de Manet sur elle. Derrière on devine les flots de la Seine.

Une autre toile également conservée en Allemagne offre un plan plus large et un angle différent. On reconnaît le store à festons au-dessus du couple, le chapeau de paille porté par Monet. On peut supposer que les deux oeuvres ont été faites le même jour. Mais laquelle en premier ? Et pourquoi changer de style entre l’une et l’autre ? Manet voulait-il expérimenter une nouvelle technique ?

La facture est moins rapide, sauf pour la silhouette de Camille. Celle de Monet concentré sur son travail tranche au milieu de tout ce bleu. Le noir a presque déserté le tableau, signe de l’influence de l’impressionnisme sur Manet.

J’aurais bien aimé savoir ce que les deux amis se sont dit en regardant leurs toiles respectives à la fin de la journée.