Destination Vernon

Le programme des animations de l’été à Vernon a fait l’objet d’une affiche qu’on a pu voir un peu partout dans la ville. Le dessin fait la part belle à l’emblème de Vernon, le Vieux Moulin. Le panneau ci-dessus se trouvait tout près du site lui-même. On aperçoit le moulin à l’arrière-plan de la photo.

Comme beaucoup de Vernonnais, j’ai tout de suite aimé cette affiche pleine de joie de vivre. Elle est signée Raphaël Delerue. Dans une interview accordée au Démocrate vernonnais, le graphiste avoue adorer le côté sexy des pin-ups des années 50-60. Ses créations mettent en scène « un homme et une femme, le début d’un histoire d’amour… » dans un cadre qui caractérise une ville.

Comme dans les affiches de la Belle-Epoque, le vélo et le canotage sont mis en avant, propositions de loisirs pour se la couler douce en val de Seine… En regardant bien, on voit que la jeune femme promène son chien et son chat dans le panier de son vélo, détail improbable mais qui fait sourire. L’humour de l’artiste est contagieux, tout comme le sourire de ses personnages.

La mairie de Vernon

Cette façade orientée au Nord-Est restera à l’ombre tout l’hiver. Mais pour l’instant, le soleil se lève encore assez loin pour éclairer la mairie de Vernon en début de matinée.

L’hôtel de ville a été construit en 1895 par un maire nommé Adolphe Barette, qui trouvait la précédente maison commune trop modeste à son goût. Il souhaitait un monument plus à même de représenter le pouvoir civil face au pouvoir religieux symbolisé par l’église. La collégiale de Vernon est située juste en face sur la même place.

Le style néo-classique est bien dans le goût de l’époque, et pourtant la mairie a fait polémique en son temps. Ses détracteurs la qualifiaient « d’énorme pâté ». Presque aussi profonde que large, il est exact qu’elle occupe tout un pâté de maison. Les bâtiments préexistants ont été impitoyablement rasés pour lui faire place.

Le gisant d’Aliénor

Impossible lors de la visite de Château-Gaillard aux Andelys de ne pas évoquer la figure de la mère de Richard Coeur de Lion, Aliénor d’Aquitaine. Cette femme hors du commun a beaucoup compté dans l’éducation et la vie de son fils, notamment en lui transmettant son goût des lettres.

J’avais grande envie d’aller à Fontevraud, la nécropole des Plantagenêt, parce que c’est là que repose Richard Coeur de Lion, duc de Normandie et roi d’Angleterre, bâtisseur de Château-Gaillard. Son squelette du moins. Son coeur est dans la cathédrale de Rouen, où il en reste paraît-il encore 80 grammes soigneusement embaumés et placés dans un coffret de plomb.

Mais c’est le gisant de sa mère que j’ai adoré. En ce mois d’août, allongée près de son époux, on la croirait à la plage. Elle est en train de lire le livre qu’elle tient dans ses mains. Cette attitude nous la rend tellement proche et familière, elle qui est morte en 1204. Aimait-elle vraiment lire couchée, comme nous aujourd’hui ? L’abbaye de Fontevraud précise qu’Aliénor a elle-même demandé à être figurée un livre à la main, pour marquer son érudition.

Je crois pour ma part qu’elle avait peur de s’ennuyer dans l’au-delà, et qu’elle a voulu s’assurer d’emporter de la lecture…

Monet par Yazz

L’effigie d’une ressemblance parfaite surprend le regard des passants dans la rue Claude Monet de Giverny. Pour un peu on la croirait dotée de vie, en train de traverser la muraille comme dans le conte de Marcel Aymé.

Monet je crois aurait apprécié d’être noyé dans la vigne vierge à observer les gens. Des figures dans le paysage, aurait-il analysé.

Cette oeuvre de street art est signée Yazz, alias Yann Guignabert, sculpteur et peintre givernois qui expose avec Fabienne Bonneau dans sa galerie « Le jardin d’Eden » rue du Milieu à Giverny. C’est un artiste engagé et profondément humain, comme le révèle son projet « Toujours vivants ».

Après la canicule

La Normandie respire, après un épisode caniculaire sans précédent cette semaine. 41 °C à Giverny, c’est la première fois depuis toujours.

41 °, c’est dix degrés de plus que nos températures estivales d’il y a quelques années à peine. Le bouleversement climatique semble s’accélérer de façon préoccupante.

Pour les humains comme pour les fleurs, il est très difficile de survivre longtemps dans cette fournaise. Pour y faire face, il faut l’adaptation d’une succulente ou d’un cactus, ou l’expérience des hommes du désert.

Heureusement, le souffle brûlant venu du Sud ne s’est pas attardé trop longtemps sur les massifs givernois. Le jardin accuse le coup, certes, mais il reste beaucoup de fleurs magnifiques à admirer, des lis, des soleils, des dahlias, des glaïeuls… Le jardin d’été déroule ses harmonies colorées à hauteur des yeux.

Effet de plumes

La visite de jardins est parfois l’occasion de changer son regard sur le monde. A Giverny, certains visiteurs m’ont confié qu’auparavant ils n’avaient jamais prêté attention aux reflets dans l’eau. D’autres découvrent l’extrême variété du règne végétal en détaillant la composition des massifs. On peut aussi s’ouvrir à une esthétique nouvelle, une façon de concevoir un jardin qui sort des sentiers battus.

C’est le cas d’une visite au jardin Plume, qui s’est fait une spécialité de l’utilisation des graminées, bien avant que tout le monde ne s’y mette. Le jardin Plume est situé à l’est de Rouen, en pleine campagne, à Auzouville-sur-Ry. Sylvie et Patrick Quibel y travaillent la lumière, mêlant la légèreté des herbes et beaucoup de fleurs aux couleurs franches. Cette broderie subtile est contenue par une forte structure de haies et de buis taillés.

Si pour vous les herbes sont des mauvaises herbes, le jardin Plume vous fait changer d’avis. Les graminées ont une manière à nulle autre pareille de s’emparer des rayons du soleil. C’est d’un attrait irrésistible.

Avec de telles images dans la tête, on se prend à regarder autrement les bords des chemins. Je suis allée me promener au nouveau quartier Fieschi à Vernon, une ancienne caserne en cours de reconversion en zone résidentielle. Dans les terres remuées par les engins de construction, des plantes sauvages prospèrent.

Camomille, achillée, tanaisie, vesce, chardon se mêlent, tandis qu’il ne reste que les capsules des coquelicots. On dirait un jardin, oui, dense et lumineux, offert gracieusement à l’admiration par l’Eté.

Toute cette beauté spontanée est menacée. Demain peut-être une pelleteuse viendra excaver par ici, sans considération pour les simples. Cette menace qui pèse sur elles a quelque chose qui me touche, comme une image de notre monde en sursis.

Les plantes savent-elles que leur vie est en danger ? Je me figure que oui. C’est dans leur nature d’être à la merci des voraces et des piétineurs. Cela ne les arrête pas, au contraire. Il y a dans l’énergie qu’elles mettent à vivre, à fleurir, à fructifier, à se ressemer pour continuer à se reproduire une foi extraordinaire. Essayons toujours ! semblent-elles dire. Nous verrons bien si nous parvenons à nos fins, confier à la terre nos gênes pour que la vie se poursuive. Elles sont heureuses, elles profitent de l’été, de la chaleur du soleil. Pour l’instant tout va bien.

A Gerberoy

C’était quand, la dernière fois que vous vous êtes dit que vous aviez une chance insensée ? Le coup de bol énorme qui vous emplit de joie, le cadeau fabuleux de l’univers ?

Pour moi c’était dimanche dernier.

En fin de journée, une envie de bouger, de profiter de la température agréable avant la canicule… Mon époux suggère Gerberoy. Je m’enthousiasme : c’est le moment des roses, le village doit être magnifique.

Gerberoy est à une bonne heure de route de Giverny, dans l’Oise, au milieu d’une campagne idyllique. Des prés, des champs, des bosquets, des vallons, des clochers. Nous arrivons à six heures du soir.

L’heure est douce, la lumière belle, les roses parfaites, le village plus ravissant que jamais. Tout est d’un charme inouï. On marche dans un monde à part, presque irréel.

Nos pas nous conduisent vers le jardin du peintre Le Sidaner, un lieu que je souhaite ardemment connaître. Mais ce ne sera encore pas pour cette fois vue l’heure tardive.

Tiens ! la porte est ouverte. Il y a du monde à l’intérieur. Je m’avance, j’aurai au moins vu l’entrée… La gardienne alors prononce ces mots magiques : « Entrez, ce sont les Soirées romantiques, la visite est gratuite et c’est ouvert jusqu’à huit heures ce soir ! La propriétaire est en train de faire un commentaire dans le jardin blanc. »

J’ai fait tout le tour de cette merveilleuse propriété dans un état d’extase et de ravissement absolu. Il y a une grâce très particulière dans ce jardin, une grâce qui ressemble à celle des tableaux d’Henri Le Sidaner. Si vous êtes dans le coin, surtout si c’est le moment des roses, allez-y, ne manquez pas ce havre de délicate poésie florale. Que ce soit une Soirée romantique ou pas, le romantisme est garanti.

Nid de mésanges

Les mésanges ont la réputation de nicher n’importe où, dans les boîtes aux lettres, les poches d’épouvantail et autres endroits incongrus. Elles font mine de craindre les humains, mais c’est pour mieux revenir au plus près l’instant d’après. J’ai eu ce mois-ci le plaisir de voir un couple de mésanges s’installer dans le nichoir posé sur le rebord de la fenêtre face à mon bureau, à moins d’un mètre de moi.

A vrai dire, cette petite maison est surtout la mangeoire des oiseaux, où j’aime les regarder venir se nourrir en hiver. En ce moment, la nourriture abonde, la mangeoire est délaissée. Mais il y a quelques semaines, les mésanges sont venues visiter l’appartement témoin. Elles ont dû peser le pour et le contre. Enfin, malgré la présence intermittente d’humains à proximité, elles ont décidé de s’installer.

J’ai adoré les voir arriver le bec empli de matériaux pour aménager un nid douillet, comme des poils d’écureuil du plus beau roux. Et puis, le ballet a cessé. Elles couvaient.

Un beau jour, on a entendu une petite voix qui pépiait à l’intérieur du nichoir. Puis plusieurs. Les parents se sont mis à multiplier les allers-retours. Ils revenaient le bec débordant de nourriture, mais s’ils me voyaient derrière la fenêtre, ils n’osaient plus s’approcher du nid. J’ai tiré les rideaux pour ne pas les déranger.

Postée un peu loin, à l’extérieur, je les ai guettés avec l’appareil photo. Comme les oisillons, j’attendais leur retour.

Et puis soudain, un matin, plus un bruit, plus un oiseau. Envolés. Grands. Partis. J’ai rouvert les rideaux. Je me demande si le couple va revenir faire une deuxième couvée.

L’adolescence de Monet

Claude Monet ne parlait jamais de son enfance à ses proches. Non pas qu’elle ait été particulièrement difficile, pour ce que l’on en devine, mais sans doute parce qu’il s’y attachait trop d’émotion : l’adolescent a perdu sa mère alors qu’il venait d’avoir seize ans.

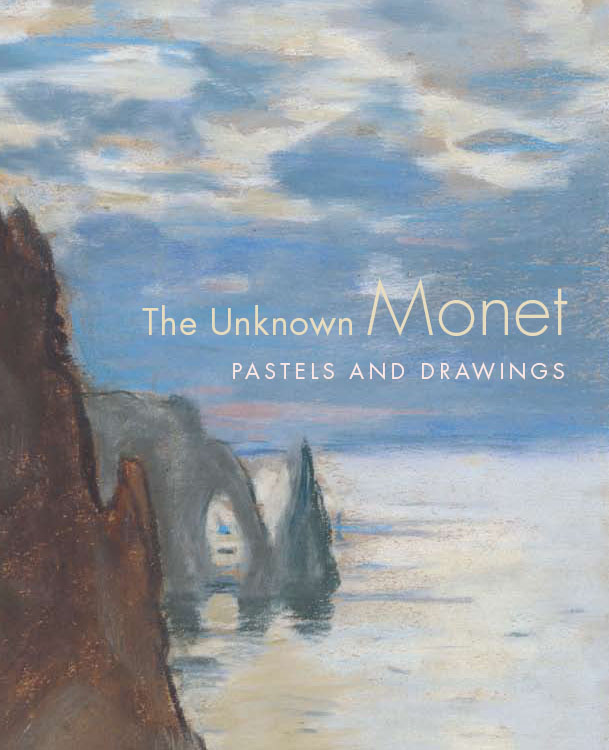

La parution en 2007 du catalogue de l’exposition « The Unknown Monet » par James Ganz et Richard Kendall (image ci-dessus) a levé un coin du voile qui recouvre les années de jeunesse du peintre. Pour la première fois, de nouvelles archives ont été exploitées : le Grand Journal du Comte Théophile Beguin-Billecocq.

Haut fonctionnaire du ministère des Affaires étrangères, Beguin-Billecocq a séjourné en tant qu’hôte dans la maison des Monet à Ingouville. Des liens se sont tissés entre son beau-frère Théodore Billecocq et le jeune Claude, qui se sont fréquentés pendant plusieurs années par la suite. Théodore avait trois ans de plus que Monet.

Beguin-Billecocq tenait son journal au quotidien. A la fin de sa vie, il a décidé d’écrire ses Mémoires, une sorte de résumé des épisodes les plus marquants, en s’appuyant sur ses notes écrites au fil du temps. Il a donné le nom de Grand Journal à ce récit.

L’existence de ce document était connue, mais, conservé en collection privée, il n’était pas accessible aux biographes de Monet. En 2007 pourtant, Ganz et Kendall ont obtenu de le consulter. Ils en ont publié des extraits traduits en anglais. Le texte initial en français reste toujours auréolé de mystère.

Qu’apprend-on sous la plume de Beguin-Billecocq ? Que le jeune Claude était complètement fou de dessin. Chaque petit morceau de papier qui lui tombait sous la main était voué à se transformer en croquis. Il avait une préférence pour les papiers anciens faits avec du chiffon. Claude dessinait tout ce qui lui plaisait, maisons, arbres, bateaux, personnages… Il était d’une nature joyeuse, aimait les bons mots, et avait un esprit indiscipliné qui exaspérait son père. Selon Beguin-Billecocq, Adolphe Monet traitait son fils de « sauvage américain », de bon-à-rien qui perturbait la classe en dessinant des caricatures sur ses cahiers. Le comte, en revanche, n’avait que bienveillance pour Claude Monet. Il appréciait sa fantaisie, son sourire espiègle, son appétit de vivre, son intelligence et sa curiosité. Il trouvait que c’était un bon garçon.

Ils se rencontrent donc à l’été 1853, et l’hiver suivant Claude vient passer la Noël et le Nouvel an à Paris chez les Billecocq. Il a treize ans, on le reçoit comme un membre de la famille. En 1855, on retrouve mention de la présence de Monet pendant les vacances d’été de la famille à Nemours, près de Fontainebleau.

Pendant deux mois, Claude (qui s’appelle encore Oscar) et Théodore sont inséparables. Ils font de longues promenades à cheval dans les allées immenses de la forêt de Fontainebleau, sous la conduite d’un maître d’équitation. On ne peut s’empêcher de penser au futur « Déjeuner sur l’herbe » de Monet en lisant la description des repas qu’ils emportent : pâtés, pain, fromage, vin. Ces détails proposent une toute autre lecture de l’oeuvre, considérée en général comme une réponse au scandaleux Déjeuner sur l’herbe de Manet. Cette dernière interprétation reste certainement vraie, mais on peut aussi voir dans le choix du thème du pique-nique dans les bois l’envie de Monet de retranscrire en peinture des souvenirs enchantés de son adolescence.

A l’été 1856, Claude fait un séjour de deux semaines avec les Billecocq aux Menuls, dans les Yvelines, et découvre Monfort l’Amaury, la vallée de Chevreuse, les Vaux de Cernay et la forêt de Rambouillet. A la fin de l’année, il est à nouveau à Paris chez ses amis pour les fêtes. Il est même enrôlé pour jouer dans des pièces de théâtre de salon, malgré sa timidité.

C’est la fin des années heureuses. Fin janvier 1857, la mère de Claude décède brutalement, à 47 ans. Il a seize ans. On le devine accablé de chagrin. C’est sans doute à ce moment qu’il se déscolarise. En mars, ses amis Billecocq l’invitent à nouveau, à l’occasion d’une pendaison de crémaillère. Monet ne laisse rien paraître de son chagrin. Billecocq se souvient qu’il a beaucoup fait rire l’assemblée par son interprétation des rôles comiques. C’est le début de l’enfouissement de l’émotion de son deuil sous un masque social. Elle ne refera plus surface.

Au bord du Ru de Giverny

Après avoir laissé à sa gauche le cours principal de l’Epte, passé le moulin de Cossy (alias moulin Balkany) et longé la prairie, le Ru de Giverny entre dans le jardin aquatique de Claude Monet. Il ne ralentit pas pour autant son cours rapide. Sans flâner, il fait le tour du bassin, ignorant superbement les nénufars chers au peintre.

Ce sont des fleurs vivaces qui bordent ses berges. Le long du Ru poussent des lis d’un jour, des rhododendrons, des iris des marais ou des pétasites – impossible de toutes les citer. Si le bassin offre des reflets somptueux, l’eau courante répond à l’eau dormante. Le Ru apporte son mouvement.

Monet – Auburtin dans le métro

Des iris à perte de vue

C’est le moment, celui auquel Monet écrivait à ses meilleurs amis – Clemenceau, Geffroy – pour les inviter à venir voir le spectacle des iris. Récemment renouvelés, ils offrent un panel incroyable de variétés toutes plus opulentes les unes que les autres, dans des coloris inattendus, comme cette merveille au premier plan.

Les iris d’aujourd’hui s’habillent de couleurs chaudes, orange, jaune, mordoré, bordeaux, et se déclinent du blanc au noir, unis ou bicolores, mouchetés de petits points, striés de fines lignes… Une splendeur. Si vous ne jurez que par les plus classiques, mauves ou bleus, vous ne serez pas déçu non plus.

Au bassin, les iris japonais plantés l’an dernier ont commencé à fleurir. De culture délicate car ils requièrent un sol inondable, leur forme gracieuse et leurs couleurs pâles nous sont moins familières. Ils ornent avec élégance les berges du bassin où les nénuphars roses sont en train de faire leur apparition.

Premiers nymphéas

Après un début mai bien frileux, les premiers nymphéas viennent de s’ouvrir à la surface du bassin de Monet. Le plus audacieux a pointé le bout de ses pétales dès le 14 mai. Leur nombre se multiplie de jour en jour. Pour l’instant ils sont tous blancs, comme toujours, les colorés suivront.

Sur les berges et dans les reflets, la symphonie des verts joue sa mélodie apaisante et joyeuse. Les fleurs et leurs couleurs se cachent dans les bordures. Elles pétillent d’orange, de rose ou de violet.

C’est l’époque délicieuse de la floraison des glycines, plus tardives ici qu’en ville. Tous les jours quelqu’un me confie : « j’adore la glycine ! » C’est si joli et si bref, il faut être là au bon moment.

Une grande roue à Vernon

Une grande roue est installée à Vernon jusqu’au 19 mai. Tout en douceur, elle emmène voir la ville d’en haut…

C’est un panorama qui rappelle celui depuis la tour des Archives, sans avoir à en monter les cent marches : les toits des vieux quartiers, la collégiale, la mairie, et de l’autre côté le pont sur la Seine et les collines de Vernonnet.

Les erreurs de livraison

Même aujourd’hui, à l’heure de la traçabilité et des codes-barres, les livraisons de végétaux récèlent encore parfois des surprises. Ce n’est pas fréquent, peut-être une fois sur mille. « Vous ne vous étonnerez pas de voir des tulipes rouges près de l’entrée de la maison, » me dit Rémi Lecoutre, chef-jardinier adjoint de Giverny. « On en avait commandé des roses, pour aller avec la teinte des murs, mais celles que le fournisseur nous a envoyées sont rouges. »

Le dépit des jardiniers de ne pas avoir reçu ce qu’ils attendaient a été de courte durée. « C’est un très beau rouge », estime Rémi Lecoutre. « Le problème, c’est que si on voulait en avoir pour recréer cette scène l’année prochaine, on ne sait pas quoi commander, puisqu’on ne connaît pas son nom. » Telle une espionne, la somptueuse tulipe d’un rouge profond a voyagé avec de faux papiers.

Il se raconte que Monet lui-même a composé avec une erreur de livraison. Ses capucines rampantes qui tapissent la grande allée et la transforment en rivière de fleurs auraient dû être des capucines naines. C’est la marque d’un jardinier averti de savoir évaluer l’effet produit de façon fortuite.

La primevère des marais

Au bord du bassin de Claude Monet, cette jolie fleur aux couleurs étonnantes attire l’oeil. Qu’est-ce que cela peut bien être ? Les feuilles ressemblent beaucoup à celles des primevères, quoique plus longues : elles dépassent parfois les vingt centimètres.

Une petite recherche sur « primevère originale » plus tard, voici la nouvelle venue identifiée. C’est une primevère des marais, une vivace venue de Chine qui se plaît en zone humide et un peu acide. On l’appelle aussi primula vialii (primevère de Vial) en l’honneur du père Vial, qui était missionnaire dans la région du Yunnan où cette plante a été découverte.

La floraison commence par le bas et remonte le long de l’épi, et une bonne partie du charme de cette fleur tient à son audacieux contraste de couleurs entre le mauve tendre et l’orange vif.

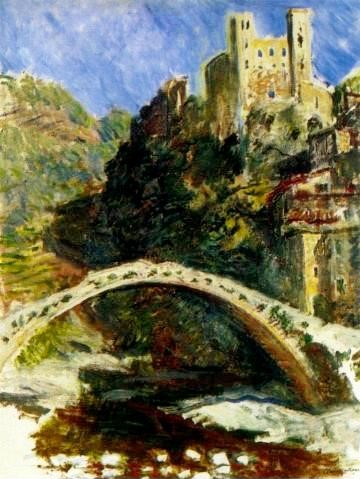

Dolceacqua

La ville de Bordighera et le village de Dolceacqua, en Italie, s’apprêtent à vivre un évènement culturel : deux toiles de Claude Monet peintes en 1884 vont revenir sur les lieux où elles ont été exécutées. A en juger par la publicité faite autour de cette exposition, il s’agirait d’une vue du pont de Dolceacqua qui sera présentée dans le château qui domine le village, et d’une toile peinte dans la vallée du Sasso, à découvrir à Bordighera dans la villa Regina Margherita. La double exposition s’intitule ‘Claude Monet Ritorno in Riviera’ (30 avril – 31 juillet 2019).

Le plus remarquable, c’est que les lieux ont très peu changé. On peut tout à fait éprouver la même admiration que Monet en découvrant le site de Dolceacqua.

La différence, c’est que Monet se demandait où se mettre pour avoir le meilleur point de vue, tandis que maintenant, le passant cherche l’angle précis sous lequel le tableau est peint.

Capter le regard

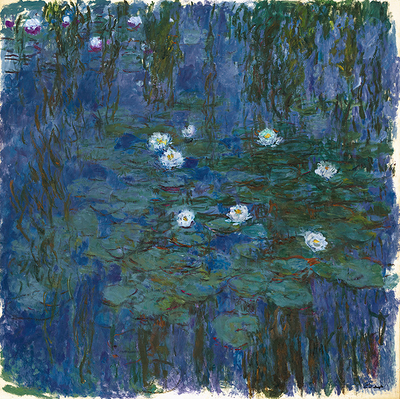

1916-1919 Musée d’Orsay (Paris)

Ce matin-là, la visite des jardins de Monet avait commencé un peu poussivement. Je guidais une petite famille avec deux enfants, deux garçons de 9 et 13 ans qui avaient l’air assez ennuyés d’être là. Ils fixaient obstinément leurs pieds, façon de dire que les fleurs, la peinture et Claude Monet les laissaient indifférents, qu’ils n’étaient là que par la volonté de leurs parents, et qu’ils n’avaient guère envie de coopérer. J’ai mis aussitôt leur bouderie sur le compte des écrans. Quand on est plongé avec passion dans un monde virtuel, c’est dur de revenir platement au monde réel.

De bon gré ou non, il fallait bien faire cette visite. Quand il y a des enfants, je m’adresse à eux et non à leurs parents, sinon les plus petits décrochent. Il faut les faire participer, leur raconter des histoires à leur portée, trouver des analogies qui leur parlent, leur montrer des images. Petit à petit, l’aîné à bien voulu répondre à mes questions. Le petit continuait à faire le timide. Et puis tout à coup, alors que je leur présentais dans un livre un tableau des nymphéas, la remarque a fusé :

– On l’a vu hier au musée !

Parmi les centaines de toiles de nymphéas de Monet, le hasard avait voulu que l’éditeur ait choisi les Nymphéas bleus du musée d’Orsay, où ils étaient allés la veille en famille. Quel oeil ! Après ce coup d’éclat du benjamin, l’atmosphère est devenue plus joyeuse.

Au bout d’une heure, pourtant, la maman m’a prise à part. « Ils souffrent d’autisme tous les deux », m’a-t-elle révélé. « L’un va dans une école spécialisée, l’autre à l’école du quartier avec une assistance. »

J’étais stupéfaite. Tout a pris sens d’un coup, la difficulté que j’avais à capter leur regard, leur difficulté à formuler des réponses à mes questions… Ce que j’avais mis sur le compte de la bouderie était un trouble du comportement. Alors que je pensais qu’ils n’avaient pas envie de coopérer, ils faisaient tout leur possible.

« Je ne m’en serais jamais doutée, ai-je dit à cette maman, et pourtant j’ai quatre garçons. Ils sont bien ! » Nous nous sommes regardées toutes les deux, dans un moment d’intense communion. On pouvait lire dans ses yeux l’amour qu’elle portait à ses enfants, et le poids au quotidien du défi que la vie lui avait envoyé. Tout à coup j’ai réalisé la générosité folle d’offrir à ces deux enfants un voyage en Europe, de l’autre côté de la planète : ils arrivaient d’Australie. J’avais devant moi l’Amour Maternel. « Vous aussi, vous êtes bien », ai-je ajouté en lui touchant le bras. Quand je me suis tournée à nouveau vers la grande allée pour enchaîner sur les futures capucines, je me suis aperçu que j’avais des larmes plein les yeux.

Le lendemain c’était la journée de l’autisme, ce qui m’a poussée à partager ceci. Ces troubles du comportement sont encore peu familiers de ceux qui ne sont pas directement touchés. Nous avons du chemin à faire pour aller vers le respect, la considération et l’empathie à l’égard des autistes et de leur entourage.

Cette histoire est aussi la preuve qu’on ne devrait pas faire de suppositions. On n’a pas toutes les clés. On passe son temps à essayer de deviner pourquoi les autres agissent de telle ou telle façon, pour savoir où nous en sommes de notre lien avec eux, mais ces suppositions sont sans valeur, quand on voit à quel point on peut se tromper.

Giverny ouvre vendredi

Ca y est, le printemps est de retour ! La Fondation Monet et le Musée des Impressionnismes Giverny rouvrent leurs portes ce vendredi 22 mars.

La nature s’éveille, avec les premiers bourgeons, les narcisses et jonquilles, et tout un festival de jacinthes qui parfument l’air. Chaque année de nouvelles couleurs de jacinthes font leur apparition pour créer la surprise.

C’est aussi le moment des primevères, des étoiles des Incas et autres bulbes ultra-précoces. Les toutes premières tulipes montrent le bout de leur nez. Et le jardin de Claude Monet a quelque chose de paisible et d’ordonné qui tranche avec sa folie florale des autres saisons.

Moi j’aime bien le tout début du printemps, et vous ? L’annonce du renouveau. Le retour de la douceur l’après-midi. Et à Giverny, des allées où il fait bon cheminer, avec pas trop de monde.

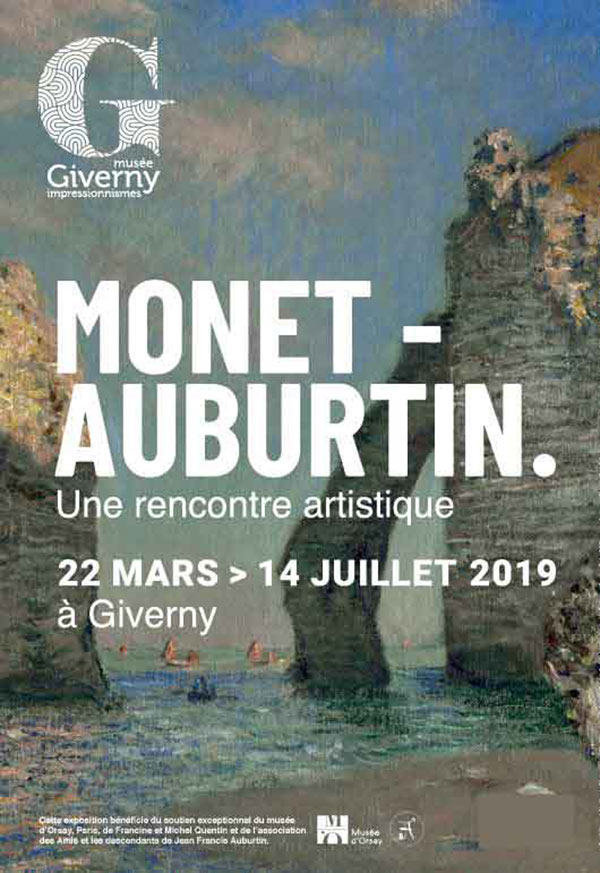

Jean Francis Auburtin versus Claude Monet

Voilà déjà dix ans que le Musée d’Art américain de Giverny a fait place au Musée des Impressionnismes Giverny. Pour fêter cet anniversaire, les visiteurs de début de saison du MDIG auront droit à une très belle exposition : un face-à-face entre des marines de Monet et les mêmes sites interprétés vingt-cinq ans plus tard par un autre peintre normand, Jean Francis Auburtin.

Si vous lisez ce nom pour la première fois, bienvenue au club. La postérité a des ingratitudes, elle laisse beaucoup de monde sur le bord du chemin. Est-ce injuste ou non ? Ce sera l’un des intérêts de l’exposition de donner à chacun l’occasion d’évaluer si Auburtin mérite un retour en grâce. Gageons que oui. Dans tous les cas, il est agréable de redécouvrir un artiste un peu perdu de vue, même si plusieurs expositions autour d’Auburtin ont eu lieu ces dernières années, à Lamballe, à Aix-les-Bains, au Havre, à Morlaix…

L’autre intérêt de l’expo, c’est bien sûr de comparer l’interprétation de deux artistes face à un même site. Car Auburtin n’est pas un « suiveur ». S’il admire Monet au point de choisir délibérément les mêmes motifs, il est plus jeune d’une génération : il est né en 1866, contre 1840 pour Monet. Son style est marqué par le symbolisme de Puvis de Chavanne, le synthétisme de l’école de Pont-Aven, le japonisme omniprésent à son époque, et même la peinture chinoise. Toutes ces influences forgent une esthétique personnelle qui se démarque de l’impressionnisme de Monet.

Exposition au Musée des Impressionnismes Giverny « Monet – Auburtin, une rencontre artistique » du 22 mars au 14 juillet 2019.

Amadou

Plus d’un utilisateur du célèbre site de rencontres l’ignore sans doute : Tinder porte le nom d’un champignon, en anglais tinder fungus, c’est-à-dire l’amadouvier.

C’est un champignon banal, d’autant plus qu’il a perdu de son utilité à l’époque actuelle et n’est donc plus recherché comme avant. Près du grand parking de Giverny, on peut observer l’arbre ci-dessus qui en présente plusieurs agrippés à son tronc.

C’est de l’amadouvier qu’on tire l’amadou, une fois qu’on a enlevé les lamelles, le coeur et le dessus du champignon. L’amadou est une substance fibreuse qui ne demande que d’être séchée pour servir à allumer le feu. Des vidéos montrent comment faire. Un tout petit bout suffit, quand on est un peu doué.

L’usage de l’amadou comme allume-feu s’est maintenu jusqu’en 1845 environ, puis les allumettes se sont généralisées, de plus en plus pratiques à utiliser. D’ailleurs, la devise de Tinder « Matchez. Discutez. Faites des rencontres. » est un jeu de mots entre the match, l’allumette et to match, se correspondre. Le match sportif, pour nous, se traduirait par rencontre. Nous y voilà encore.

Il est peu probable que les créateurs du site américain aient eu connaissance de l’origine du mot amadou en français. Il viendrait du provençal amadou, qui se dit aussi bien pour les amants que pour le champignon combustible. Les uns comme l’autre sont portés à s’enflammer facilement.

Chez Clemenceau

Claude Monet a rendu visite à son ami Georges Clemenceau une fois au moins dans sa maison de villégiature en Vendée. Le séjour du peintre à Saint-Vincent-sur-Jard se déroule du 4 au 11 octobre 1921, Monet a donc 80 ans bien sonnés, et Clemenceau vient de fêter lui aussi ses quatre fois vingt ans.

Malgré l’espoir du Tigre de voir son ami peindre le paysage qui lui est cher, on ne connaît pas de toiles de Monet à Belébat. Les lieux ont en revanche inspiré Blanche, la belle-fille de Monet, qui les a pris pour motifs au cours de ses séjours successifs chez Clemenceau.

Il faut aujourd’hui cinq bonnes heures pour aller en voiture de Giverny jusqu’en Vendée. En 1921, cela devait être une expédition, dans laquelle Monet hésitait sans doute à s’embarquer. Quand il se décide, Clemenceau est locataire de Belébat depuis deux ans. Ce dernier est ravi :

Donc, tout est bien. Le 4 à midi vous ferez votre entrée dans le sable où j’espère bien vous enliser. J’ai deux petites chambres pour vous et l’ange bleu qui trouvera de l’espace pour déployer ses ailes. Votre fils sera logé dans une agréable maison…

Car Michel est du voyage, c’est lui qui conduit l’automobile, pour laquelle Clemenceau a prévu « un garage de fortune à côté de la mienne ».

Nul doute que dès son arrivée, Monet a compris le coup de coeur de son ami pour cet endroit. L’emplacement est magnifique, grand ouvert sur le large. La maison est simple, « une bicoque » selon son propriétaire, le commandant Amédée Luce de Trémont. Elle convient parfaitement à Clemenceau qui en fait un lieu très personnel. Partout, des objets extraordinaires rapportés de ses voyages autour du monde, et qui ne sont qu’une infime partie des collections rassemblées puis dispersées au cours de sa vie.

Le visiteur se sent très bien à Belébat. Il y flotte encore quelque chose de l’énergie du Tigre, son éclectisme, son humour, son insatiable curiosité… Des milliers de livres sont alignés sur les étagères de la bibliothèque. Loin des bruits du monde, c’est une retraite parfaite pour penser, écrire et recevoir ses amis.

Dernière passion de cet homme décidément infatigable, le jardin créé par Clemenceau envers et contre tout, avec l’appui de Monet. Il compte de nombreuses vivaces, gauras, roses trémières, rudbeckias, céanothes, et donne envie de revenir à la belle saison.

Claude Monet critique d’art

C’est tout le mérite de Marc Elder d’avoir fait parler Monet à propos de la peinture des maîtres qui l’ont précédé. Dans son livre A Giverny chez Claude Monet, deux pages avant l’épisode Daumier, Monet évoque l’émotion qui l’a saisi face aux chefs-d’oeuvre du musée du Prado à Madrid.

Le Prado ! Quel musée ! Le plus beau de ceux que je connais. Quand je me suis trouvé dans ces salles, au milieu des Titiens, des Rubens, des Velasquez, des Tintorets qu’on dirait faits d’hier, qui éclatent de force, de lumière, de couleur, l’émotion m’a empoigné au coeur, à la gorge, et j’ai pleuré, pleuré sans pouvoir me contenir… (…) Que voulez-vous, c’était plus fort que moi….

Marc Elder est un interlocuteur de choix pour Monet : il est conservateur de musée. Il s’y entend en peinture. C’est ce qui incite Monet à poursuivre, avec une grande modestie :

Quels colosses à côté de nous ces grands peintres !… J’ai vu à Venise, un fragment du Tintoret, par terre, là, sous mes yeux… Etourdissant ! Chaque morceau vous donne le coup dans l’estomac !… Et Titien, ce n’est qu’une gloire !… Croyez-vous qu’il est beau son François Ier du Louvre, avec ce nez prodigieux qui est tout le portrait, tout le tableau… Ah ! comme on l’aurait refusé au Salon celui-là !

Une phrase comme celle-ci intrigue, n’est-ce pas ? Elle donne une irrésistible envie de revoir ce portrait célèbre. Rien de plus facile aujourd’hui par le miracle de l’internet. En effet, quel nez…

J’en étais là, face à cette image reproduite à l’infini sur l’écran de l’ordi, et je n’aurais sans doute pas écrit une ligne sur cette histoire, sur l’émotivité positive de Monet, si une jolie coïncidence n’était venue m’en donner l’élan. Le même jour, un site de tourisme normand m’apprend qu’une exposition vient d’ouvrir à Evreux : « Autour du Portrait de François Ier par Titien » ! La toile du musée du Louvre est exceptionnellement dans la capitale de l’Eure, dans le cadre de l’opération « Catalogue des désirs » pilotée par le ministère de la Culture. L’idée est de « faire circuler au sein des territoires les chefs-d’oeuvre des collections nationales françaises. »

A peine plus tard, me voilà donc en face de l’oeuvre sublime mise en valeur par le musée d’Evreux. Elle rayonne. Le nez s’étale en pleine toile, magnifique. Monet avait raison : dans le jeu des couleurs naturelles du tableau, on ne voit que lui. Cela pourrait suggérer la caricature, mais c’est le contraire qui se produit : il y a de la superbe dans ce nez royal.

L’exposition explique que Titien a travaillé d’après une médaille de Cellini, c’est pourquoi il a exécuté un portrait de profil et non de trois-quart. La médaille originale est là, en vitrine. C’est un tour de force d’avoir su en tirer ce grand tableau plein de vie.

Devant l’oeuvre, je me laisse prendre par le mystère de la peinture. J’essaie de voir le portrait avec les yeux de Monet, de ressentir ce qu’il ressentait. Je ne pleure pas, mais la force de la toile me saisit. Je pense au clin d’oeil de là-haut qui m’a conduite devant. C’est comme une leçon de peinture, une voix dans l’ombre qui dirait « Tu vois ».

Exposition « Par quatre chemins – Autour du Portrait de François Ier par Titien (1539) » Musée d’Art, Histoire et Archéologie d’Evreux du mardi au dimanche jusqu’au 5 mai 2019. Entrée libre.

Monet et Daumier

91 x 62 cm, Art Museum, Oberlin (Ohio).

Il est douloureux d’être rejeté comme le furent les impressionnistes à leurs débuts. Moqués par la critique, refusés par le jury du Salon, ignorés des collectionneurs, ils ont fait preuve d’un courage phénoménal pour tracer leur route malgré tout et donner une nouvelle impulsion à la peinture. Mais être rejeté par qui l’on admire est une douleur encore bien pire. C’est un coup qui porte jusqu’au tréfonds de l’être.

Au soir de sa vie, Monet se confie à l’écrivain Marc Elder, qui tire un livre de ces entretiens, « A Giverny chez Claude Monet ». Et voilà qu’au détour d’un échange sur Ingres ressurgit un souvenir terrible :

Etre compris, encouragé par cet homme, quelle impulsion c’eût été pour moi, pour nous tous !.. Hélas ! ce sont ceux dont l’éloge aurait eu le plus de prix qui furent toujours hostiles aux impressionnistes.

Ingres ne les a pas compris, pas plus que Corot :

Corot, le père Corot, un grand peintre, n’a jamais senti la valeur de notre effort… Troublant, n’est-ce pas ? Et triste !… Tenez, je vais vous dire la plus grande douleur de ma vie, la plus grande, qui me fait encore mal certains jours après des ans et des ans…

Pour comprendre toute la douleur de Monet, il faut se souvenir qu’il avait commencé sa carrière à l’adolescence en faisant des caricatures. Il s’entraînait à copier celles qui paraissaient dans les journaux, puis improvisait sur les personnalités de sa ville du Havre. L’épisode qu’il relate à Elder se déroule en 1867 à Paris, alors que Monet n’a que 26 ans.

Latouche, un petit marchand de couleurs qui marquait de la sympathie à notre groupe, exposait parfois nos peintures. Le soir, souvent, nous nous retrouvions dans sa boutique. C’était un lieu de rendez-vous, une parlotte. Je venais d’achever le Jardin de l’Infante. Je le lui portai : il le mit en vitrine. Du magasin on pouvait surveiller les passants, leurs mines, leurs grimaces. C’est ainsi que je vis venir Daumier. Il s’arrêta, fit un haut-le-corps, poussa la porte :

« Latouche, cria-t-il d’une voix forte, vous n’allez pas retirer cette horreur de votre montre ? «

Je pâlis, j’étouffai comme sous un coup de poing appliqué au coeur. Daumier ! le grand Daumier ! Un dieu pour moi !… J’avais attendu son verdict en tremblant. Et voilà le camouflet…

Les éloges et les encouragements de Diaz quelques minutes plus tard n’y changeront rien. « Diaz, c’était Diaz, tandis que Daumier…! »

La mairie de Giverny

Au moment de sa construction, en 1868, la mairie de Giverny était une mairie-école, comme dans de très nombreuses petites communes. Ce n’est qu’en 1995 qu’une nouvelle école a été bâtie sur le terrain adjacent.

L’édifice affiche aujourd’hui une certaine rusticité avec ses quatre façades en pierres de Vernon. Les moellons de tailles irrégulières sont posés en lignes pas toujours très droites. Cela n’avait pas d’importance car ils étaient faits pour être cachés.

Au départ, seules les pierres d’angle devaient rester visibles. Le reste des façades était recouvert d’un enduit de plâtre, comme cela se pratiquait beaucoup en ville et dans les zones rurales. Selon le Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement des Yvelines toutes proches (CAUE 78), qui s’est penché sur les enduits extérieurs au plâtre en Ile-de-France, on utilisait un mélange de plâtre gros, de chaux grasse, de sable et d’eau. La couleur était souvent donnée par le sable ou des pigments, ce qui avait l’avantage de conserver à l’enduit ses propriétés respirantes.

Puis est venu un temps, après la Deuxième Guerre mondiale, où l’on a trouvé dommage de masquer un matériau noble comme la pierre par un autre jugé moins noble comme le plâtre. On a procédé à la dépose de l’enduit d’origine.

La mairie elle-même, avec ses deux frontons triangulaires placés au-dessus des portes comme des sourcils levés, n’a pas l’air d’en revenir.

Commentaires récents