Un bouquet de nymphéas

Combien de temps nous reste-t-il à vivre ? Comment allons-nous employer ce temps-là ?

Combien de temps nous reste-t-il à vivre ? Comment allons-nous employer ce temps-là ?

Il y a cent ans, en 1910, Monet était dans sa 70e année. Il avait une immense carrière derrière lui, et pourtant il lui restait à peindre ses plus grands chefs d’oeuvre, le cycle des Nymphéas. S’en doutait-il, alors qu’en mars il se lamentait au bord de son bassin dévasté par la crue de la Seine ?

L’étang aux nymphéas est un lieu propice à la méditation, métaphore de la vie et de l’apparence des choses. Il me manque, aujourd’hui où je suis allée accompagner une vieille dame dans son dernier voyage.

Elle s’appelait Simone. Douce, discrète, aimante. Nos roses faisaient un horrible bruit sourd en tombant sur le cercueil.

Au même instant, ou presque, une autre Simone entrait sous la coupole. Forte, ardente. La sixième académicienne, en lutte pour les femmes jusqu’au bout.

Peut-être qu’on lui a offert des roses, à cette occasion. Que lui reste-t-il à accomplir, elle qui a déjà tant oeuvré ?

Il y a des questions qui n’ont de réponses que dans les profondeurs du bassin où se mire le saule agité par le vent.

A tous ceux qui trouvent qu’il y a des jours plus difficiles à passer que d’autres, et que celui-ci en était un, permettez-moi d’offrir, par la présente, un bouquet de nymphéas.

Giverny Capital

Malgré sa petite taille, le village de Giverny est souvent associé au mot capitale. De l’impressionnisme, ça va de soi. Plus rarement à capital au masculin.

Malgré sa petite taille, le village de Giverny est souvent associé au mot capitale. De l’impressionnisme, ça va de soi. Plus rarement à capital au masculin.

Des financiers canadiens ont pourtant choisi l’appellation « Giverny Capital » pour nommer leur société de conseil en placements boursiers. Hommage à Monet, certes, qui compte beaucoup d’admirateurs dans le monde, mais pas seulement.

Selon le président de la société, François Rochon, l’art de la gestion de portefeuilles a de nombreux points communs avec le jardinage. Il faut comprendre les conditions environnementales, le sol, la température, l’orientation du terrain, etc. Et prendre soin sans relâche de ses plantations.

Mais surtout, selon lui, le placement requiert, comme le jardin, une bonne dose de patience. Les meilleurs profits se font sur le long terme, de même qu’un arbre met des décennies à pousser.

La société canadienne vient de s’implanter à Princeton, aux États-Unis, et j’ai le plaisir de voir une de mes photos illustrer son beau site internet tout neuf. Depuis le temps que je les connais par Google, cela m’amuse beaucoup.

Monet derrière les volets verts

L’idée était de faire une sorte de coffret cadeau, comme cela a fait fureur à Noël dernier : un livre, en guise d’écrin, accompagne un DVD sur Claude Monet à Giverny.

L’idée était de faire une sorte de coffret cadeau, comme cela a fait fureur à Noël dernier : un livre, en guise d’écrin, accompagne un DVD sur Claude Monet à Giverny.

Le réalisateur Olivier Duhamel est passionné par les ambiances que dégagent les maisons où des artistes ont vécu longuement, et qui sont comme imprégnées de leur présence. Il a voulu restituer l’atmosphère d’une journée à Giverny dans la propriété de Monet.

Le tournage a eu lieu en 2008 à différentes saisons. Le film, un documentaire-fiction, mêle un peu bizarrement des reconstitutions dans lesquelles des acteurs interprètent Monet (frappant de ressemblance !) ou Blanche, et des interviews de personnalités telles que le chef jardinier Gilbert Vahé et l’écrivain historienne d’art Claire Joyes, comme toujours très intéressantes.

Par petites touches, comme autant d’impressions, on entre donc dans le quotidien de la famille Monet. Pour les habitués du musée, c’est étonnant de voir la maison aux volets verts reprendre vie à la faveur du film.

Le rythme lent laisse le temps d’admirer les très belles images du jardin et de l’intérieur de la maison tournées par Stéphane L’Hôte. Il y a bien quelques longueurs – je ne m’explique pas, par exemple, les plans sur les tapis de la maison, qui ne doivent rien à Monet mais sont là pour protéger les planchers du piétinement des visiteurs – mais l’atmosphère sereine des lieux est bien rendue.

Le livre écrit par Grégoire Mabille, bien fait et d’une lecture aisée, permettra à votre belle-soeur de mettre tout de suite le nez dans son cadeau. Elle risque fort, après avoir vu aussi le film, d’avoir une irrépressible envie de venir ou de revenir à Giverny.

Kim En Joong

Après Chartres, Rouen : le père Kim En Joong exposait au centre du vitrail de Chartres cet hiver, ses oeuvres seront à voir à la cathédrale de Rouen du 26 mars au 26 septembre 2010 dans le cadre du festival Courant d’Art.

Après Chartres, Rouen : le père Kim En Joong exposait au centre du vitrail de Chartres cet hiver, ses oeuvres seront à voir à la cathédrale de Rouen du 26 mars au 26 septembre 2010 dans le cadre du festival Courant d’Art.

D’origine coréenne, Kim En Joong s’est converti au catholicisme, a émigré en Suisse puis en France, et il est devenu dominicain.

Artiste de grand talent, il crée des peintures et des vitraux. Son travail, fortement inspiré de spiritualité, reflète l’influence de la calligraphie, mais c’est surtout la couleur, vibrante, fulgurante, qui frappe. Elle jaillit, magnifiée par la lumière quand les vitraux sont en place.

L’exposition au centre du vitrail de Chartres se tenait en sous-sol, on ne pouvait donc pas apprécier les oeuvres à la lumière naturelle. En revanche, elle permettait de découvrir le splendide cellier de la grange dîmière de Loëns, qui date paraît-il de Philippe-Auguste, c’est-à-dire du début du 13e siècle, comme la tour des Archives ou le château des Tourelles à Vernon.

En ce temps-là, le clergé percevait une redevance en nature sur les récoltes, la dîme. La Beauce était déjà couverte de céréales, mais aussi de petits vignobles aujourd’hui disparus. Le blé et l’avoine collectés étaient stockés dans la grange dîmière à l’étage, tandis que les caves de celles-ci recevaient le vin.

La magnificence de ces celliers étonne, avec leurs trois nefs à voûtes en ogives dont les nervures retombent sur des chapiteaux ouvragés. Rien n’était trop beau pour conserver le vin des hommes d’église…

Peigne fin

Bientôt les premiers bourgeons, les petites feuilles, c’est si mignon quand c’est petit.

Bientôt les premiers bourgeons, les petites feuilles, c’est si mignon quand c’est petit.

La nature a de la tendresse dans ses ébauches.

Et de l’ordre.

Dans la plaine des Ajoux qui s’étend au pied de Giverny, les futurs épis de blé sont alignés comme à la parade, les champs bien peignés.

Ce sont les semoirs mécaniques qui produisent ce joli paysage strié.

Autrefois, quand on semait du geste ample de la semeuse du franc, les grains tombaient n’importe comment, implantés en vrac comme les cheveux sur la tête.

Ça devait ressembler à une espèce de grande pelouse, les champs de blé en herbe.

Hôtel de Bourgtheroulde

A Rouen, l’hôtel de Bourgtheroulde (les Normands prononcent Bourtroude) fait l’objet d’une rénovation soigneuse dont l’objectif est de rendre à ce magnifique hôtel particulier de la Renaissance sa splendeur passée, et de le convertir en hôtel de luxe.

A Rouen, l’hôtel de Bourgtheroulde (les Normands prononcent Bourtroude) fait l’objet d’une rénovation soigneuse dont l’objectif est de rendre à ce magnifique hôtel particulier de la Renaissance sa splendeur passée, et de le convertir en hôtel de luxe.

La façade côté place de la Pucelle, une de ces charmantes placettes entourées de hautes maisons à colombages dont Rouen a le secret, et dont on croyait autrefois qu’elle était le lieu du supplice de Jeanne d’Arc, a déjà fière allure, alors que le chantier se poursuit à l’intérieur, toujours inaccessible.

Il a fallu déployer beaucoup d’efforts pour faire oublier l’ancienne agence bancaire installée naguère dans les lieux. Autour du porche, les bas-reliefs ont été remis en valeur, on jurerait qu’ils sont d’époque, alors qu’ils datent du 19e siècle.

Qu’importe ! Le porc-épic couronné de fleurs de lys continue d’intriguer les passants. C’est l’emblème de Louis XII, roi de France au moment de la construction du bâtiment, au début du 16e siècle.

Le porc-épic était connu en Europe, mais mal, et l’on a longtemps cru qu’il avait la faculté de lancer ses piquants sur ses ennemis. D’où l’idée du grand-père de notre Louis XII de l’adopter comme animal fétiche. Et pour ceux qui n’auraient pas compris le rapport, la devise servait de sous-titre : « de près et de loin ». Ça sonne mieux en latin : Eminus & cominus. Les ennemis n’avaient qu’à bien se tenir, et de préférence à bonne distance !

Ses prétendus pouvoirs extraordinaires faisaient de la bête un porc-épique à ranger dans la catégorie des animaux fabuleux, tels que la licorne, la salamandre ou le phoenix, autres emblèmes célèbres.

Aujourd’hui encore, le porc-épic ne nous est pas très familier. J’ai pu en voir un récemment au zoo, de la taille d’un chien moyen, et j’ai trouvé que le terme de porc est bien mal choisi. Les cochons devaient être bien petits au Moyen Âge…

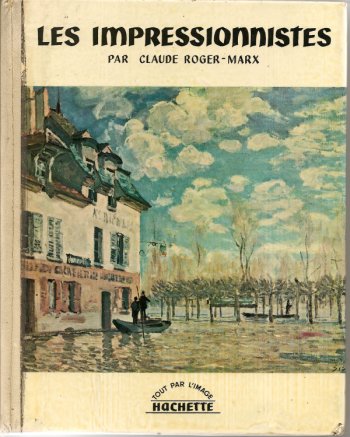

Le goût des années cinquante

J’ai trouvé dans une brocante cet exemplaire des « Impressionnistes » paru en 1956, et la signature m’a convaincue de le lire. Claude Roger-Marx a été un grand critique et historien d’art de l’après-guerre. Il est le fils de Roger Marx, lui-même critique influent du tournant du siècle et admirateur de Monet, Rodin ou Cézanne.

J’ai trouvé dans une brocante cet exemplaire des « Impressionnistes » paru en 1956, et la signature m’a convaincue de le lire. Claude Roger-Marx a été un grand critique et historien d’art de l’après-guerre. Il est le fils de Roger Marx, lui-même critique influent du tournant du siècle et admirateur de Monet, Rodin ou Cézanne.

L’ouvrage, paru chez Hachette et destiné sans doute à un large public, est pourtant loin des livres de vulgarisation d’aujourd’hui : écrit par un érudit dans une langue soutenue, il s’adresse à un milieu social privilégié. Dans les années cinquante, l’art n’est pas encore aussi populaire que de nos jours.

Le livre de Roger-Marx est une synthèse, qui évoque en moins d’une centaine de pages des artistes aussi importants que Monet, Degas, Renoir, Sisley, Pissarro, Morisot, Manet, Cézanne, et les post-impressionnistes. Ce n’est donc pas là qu’on en apprendra long sur tous ces maîtres, même si l’auteur a quelquefois de merveilleuses formules. Il décrit Impression, soleil levant, comme « un soleil saignant dans les brumes« . De Renoir, il dit que son nom seul fait penser « au soleil criblant de clarté jusqu’aux pénombres« .

Roger-Marx s’en tient à une analyse stylistique, donc, et livre du même coup un état des lieux étonnant sur la façon dont étaient perçus les impressionnistes dans les années cinquante. Monet, porté au pinacle de son vivant, dans les années 1890-1910, a été sévèrement rejeté avant de regagner sa place actuelle. « Monet devait connaître dans ses ultimes années des incompréhensions plus cruelles encore qu’à ses débuts. La critique d’après la Grande Guerre (…) devait, par une réaction facile et injuste, faire de Cézanne l’anti-Monet (…). Si ces contrevérités furent longtemps monnaie courante c’est que chaque génération a besoin de déboulonner des gloires avant de les remettre sur leur piédestal. »

Dans les années cinquante, la rentrée en grâce des impressionnistes n’est pas achevée. Beaucoup d’amateurs continuent de les trouver has been. Il faut donc de la diplomatie à Roger-Marx pour aborder le sujet, et donner à son livre l’apparence de l’objectivité. On est surpris aujourd’hui d’y trouver des critiques négatives virulentes sur Monet.

Selon lui, « la plus belle époque de Monet est incontestablement antérieure à la quarantième année. » Roger-Marx juge le peintre meilleur avec l’eau et l’air qu’avec les solides, « on le sent moins à l’aise sitôt qu’il se heurte à la pierre, à la falaise ou à la montagne« . Surtout, il estime qu’à la fin de sa vie, Monet s’est fourvoyé. « A force de ne vouloir exprimer que le fluide, sa palette s’amollit parfois. » Sa production devient « plus systématique, plus inégale » non dénuée de « brusqueries » et de « vulgarités« . « L’excès de clarté finit par tout éteindre : la toile à force de se vouloir lumineuse paraît presque décolorée. »

Roger-Marx est certainement sincère en attaquant ainsi l’oeuvre tardif de Monet, pas encore réhabilité par la lecture « moderne » qu’allaient en faire les jeunes américains de l’époque.

Aujourd’hui où Monet a atteint le rang de génie, ces critiques peu flatteuses sonnent comme de la provocation, une sorte de crime de lèse-majesté, la marque d’une liberté de pensée audacieuse.

Mais dans les années cinquante, le courage n’était pas là. Le courage était de défendre les impressionnistes, au risque de passer pour ringard. La dernière phrase du chapitre consacré à Monet révèle le désarroi de Roger Marx, certainement sincère admirateur du maître de Giverny. « Curieux retour des choses qui fait que pour défendre l’impressionnisme contre ses détracteurs il faille encore de nos jours presque autant d’indépendance et de courage qu’en 1876 ! »

L’ange au cadran

Ce cadran solaire fait face au sud sur un contrefort de la cathédrale de Chartres. Seul le dais est d’origine, l’ange et son cadran sont tous deux des copies. Les originaux, assez endommagés, se trouvent dans la crypte du sanctuaire.

Ce cadran solaire fait face au sud sur un contrefort de la cathédrale de Chartres. Seul le dais est d’origine, l’ange et son cadran sont tous deux des copies. Les originaux, assez endommagés, se trouvent dans la crypte du sanctuaire.

Le cadran porte la date de 1528. C’est l’année de l’installation de l’horloge astronomique dans la cathédrale : la Renaissance se passionne pour les instruments de mesure. Le cadran est là pour vérifier le bon fonctionnement de l’horloge.

L’ange lui-même a une histoire curieuse. Selon les spécialistes, son style presque roman, son aspect longiligne de statue colonne, laissent à penser que c’est en fait le réemploi d’une statue de saint Jean ou de saint Jean-Baptiste, qui se trouvait à l’origine au trumeau du porche central du portail ouest.

Le trumeau a été détruit, la statue déplacée vers le contrefort et affublée d’ailes et d’un nimbe. Et voilà saint Jean transformé en ange !

Le visage, toutefois, est bien angélique et fait pencher pour l’apôtre. Auréolé de cheveux bouclés, le regard sans expression, il frappe par la douceur extatique de son sourire.

Bientôt le printemps

Ça y est, on est en mars ! En mars, en Normandie, après le sommeil hivernal, la nature a la tête de quelqu’un qui sort du lit : ébouriffée et souriante certains jours, grognon et peu amène certains autres.

Ça y est, on est en mars ! En mars, en Normandie, après le sommeil hivernal, la nature a la tête de quelqu’un qui sort du lit : ébouriffée et souriante certains jours, grognon et peu amène certains autres.

Le vent de ce week-end a dégagé le ciel. Le soleil brille sur les premières fleurs, les tapis de nivéoles, les crocus, les petites touffes de cyclamens, les ellébores, les bruyères… Une harmonie jaune et violette qui se marie bien avec la première herbe vert tendre.

Partout, les jardiniers sont dans les jardins, heureux de pouvoir s’y activer à nouveau.

A Giverny, le compte à rebours s’accélère. Plus qu’un petit mois avant l’ouverture, avant de revoir les arbres en fleurs !

La photo, quant à elle, n’a que l’apparence du printemps. Elle a été prise en décembre, certains arbres exotiques ayant la bonne idée de fleurir deux fois.

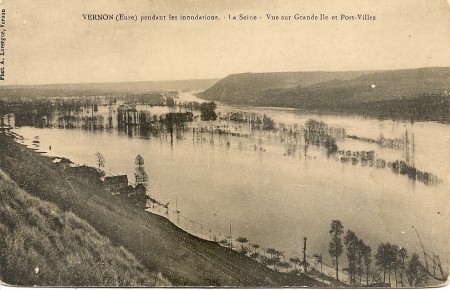

La crue de 1910

Centenaire oblige, on en parle partout, et la mairie de Vernon, entre autres, lui consacre une exposition : la crue de la Seine a atteint son paroxysme le 1er février 1910, à 7,11m.

Centenaire oblige, on en parle partout, et la mairie de Vernon, entre autres, lui consacre une exposition : la crue de la Seine a atteint son paroxysme le 1er février 1910, à 7,11m.

Au lieu de couler paisiblement au pied de la colline à droite sur la photo, le fleuve a, pendant plusieurs jours, empli à nouveau sa vallée.

Après une première décrue, l’eau est remontée à la mi-février, coupant Giverny du monde jusqu’au début mars.

Le cataclysme a été largement documenté : c’est l’âge d’or des cartes postales. Celle-ci montre la route de Giverny envahie par les eaux. Ma maison a les pieds mouillés.

A Giverny, tout à fait à gauche sur la photo, le jardin de Monet est submergé.

L’eau monte jusqu’à mi-hauteur de l’allée centrale, détaille Daniel Wildenstein, et les berges du bassin aux nymphéas disparaissent sous les eaux, d’où le dos-d’âne du pont japonais émerge à grand-peine.

Pour le peintre, la désolation est totale.

En parfait égoïste, je ne pensais qu’à mon jardin, à mes pauvres fleurs que voilà souillées de vase.

Monet se rachète bientôt de son « égoïsme » : il donne une belle toile de Londres comme lot à une tombola organisée par l’Académie des beaux-arts en faveur des sinistrés des inondations.

Quand la Seine se retire enfin, les dégâts dans son jardin sont importants, mais pas irrémédiables. Monet doit remplacer les végétaux arrachés ou détruits par les eaux. Surtout, il lui faut remodeler les berges du bassin, qui prend cette fois sa forme définitive.

Depuis, l’eau a plus d’une fois fait des incursions dans le jardin aquatique de Monet. Les crues décennales envahissent régulièrement les terres situées dans la plaine devant la colline de Giverny, sans qu’elles aient atteint jusqu’à présent la hauteur historique de la crue centennale.

Volontaires

Mon amie Anne est bénévole dans un zoo américain. Aux États-Unis, bénévole se dit volunteer, un mot dynamique qui marque bien l’engagement des personnes à donner de leur temps et de leur énergie.

Mon amie Anne est bénévole dans un zoo américain. Aux États-Unis, bénévole se dit volunteer, un mot dynamique qui marque bien l’engagement des personnes à donner de leur temps et de leur énergie.

Parmi les bénévoles, certains deviennent docent, mot emprunté au vocabulaire de l’université pour désigner quelqu’un habilité à enseigner : les docents sont là pour renseigner les visiteurs. « Ils te donnent toujours beaucoup plus d’explications que tu ne souhaiterais en avoir ! » plaisante mon amie, docent elle-même. Au zoo, ils aident à protéger les animaux des humains. Dans la serre aux papillons, par exemple, ils vous rappellent gentiment de regarder aussi où vous mettez les pieds pour ne pas en écraser.

On trouve des docents aussi bien dans les cathédrales que dans les musées. Pour le visiteur, c’est très agréable : dès qu’une question lui vient à l’esprit, il y a toujours une personne à proximité pour le renseigner. Dès qu’il en a assez entendu, il remercie et s’en va. C’est la culture du zapping.

Pour les institutions, les avantages de s’appuyer sur le bénévolat sont multiples, à commencer par la réduction des coûts de gardiennage. En compensation, les bénévoles ont droit à des privilèges, gratuités et réductions. Mais je crois que beaucoup se contentent de la joie de voir du monde et de faire partager leur passion.

Une cliente états-unienne me demandait hier au téléphone s’il y aurait des docents dans la maison de Monet. Pas un seul, grâce à Dieu ! Ce système fait partie de la culture américaine, et par bonheur il n’a pas traversé l’Atlantique.

Je dis par bonheur, parce que j’aime mon métier, et que je suis heureuse de pouvoir gagner ma vie en l’exerçant. Vous apprécieriez de voir des armées de retraités se mettre à pratiquer le vôtre bénévolement ?

La France pense que c’est mieux de professionnaliser les acteurs du tourisme. Elle aime bien que les compétences soient validées officiellement par un examen. Elle a une certaine méfiance envers les bénévoles, et exige une carte professionnelle pour guider dans les musées et les monuments historiques.

Résultat, ce sont les visiteurs qui doivent faire preuve de volontarisme pour décider de suivre une visite guidée. S’ils font ce choix, c’est qu’ils ont un appétit de commentaires. Pas de risque d’indigestion d’explications.

Jardin japonais

Parce que Claude Monet y a planté des bambous et des azalées, et placé de petits ponts de bois arqués, le jardin aquatique du peintre à Giverny s’est attiré l’appellation de jardin japonais. Une étiquette à ne pas prendre pour argent comptant. Il suffit de visiter des jardins japonais plus authentiquement nippons pour percevoir l’océan qui les sépare du bassin aux nymphéas de Monet.

Parce que Claude Monet y a planté des bambous et des azalées, et placé de petits ponts de bois arqués, le jardin aquatique du peintre à Giverny s’est attiré l’appellation de jardin japonais. Une étiquette à ne pas prendre pour argent comptant. Il suffit de visiter des jardins japonais plus authentiquement nippons pour percevoir l’océan qui les sépare du bassin aux nymphéas de Monet.

Prenez celui-ci, à San Francisco, une ville fière de sa communauté venue d’Extrême-Orient :

la main de l’homme y est partout présente.

Les arbres soigneusement conduits, taillés, deviennent des sculptures végétales, souvent nanifiées.

Des pas japonais se cachent dans les pelouses, permettent de franchir les ruisseaux.

Des lanternes de pierre animent les points stratégiques.

Surgissent aussi, ça et là, des pagodes rouges, des portiques aux ailes recourbées, des maisons de thé aux murs de papier.

La netteté règne. Pas un brin d’herbe qui dépasse. Ça file droit, autant que dans un jardin à la française aux fines broderies de buis taillé.

La nature résumée en modèle réduit est sous contrôle. Harmonisée, apaisante.

C’est de l’art, ou de l’artifice.

Et chez Monet ? Les plantations sont pensées, elles aussi, mais conduite avec plus de flou, l’envie de faire croire que tout a poussé tout seul. De la nature au naturel.

Les arbres ont le droit de grandir. La taille est discrète.

Hormis les passerelles, pas l’ombre d’une fabrique.

Pas la moindre sculpture.

Le mobilier de jardin se fond dans le décor vert.

L’élan de la nature est sensible, dans son extravagance estivale.

Si le jardin offre un résumé de la nature, c’est à travers les reflets du bassin, qui captent les nuages qui passent, le vent, les arbres.

L’artificiel se fait oublier.

C’est sous le pinceau de Monet que le jardin, de paysage, deviendra oeuvre d’art.

Photo : jardin japonais de San Francisco

Barques au repos, au Petit-Genevilliers

Une toile limpide, un cadre lourd et pompeux pour la borner : les amateurs d’impressionnisme contemporains de Claude Monet n’ont pas toujours fait preuve de modernité quand il s’est agi de mettre en valeur leurs plus belles acquisitions.

Une toile limpide, un cadre lourd et pompeux pour la borner : les amateurs d’impressionnisme contemporains de Claude Monet n’ont pas toujours fait preuve de modernité quand il s’est agi de mettre en valeur leurs plus belles acquisitions.

A qui faut-il imputer l’encadrement de celle-ci ? A Georges Feydeau, son premier propriétaire, le célèbre auteur de vaudevilles qui ont fait rire tout Paris ? Ou bien à son deuxième acquéreur, le jeune quatrième prince de Wagram, grand collectionneur de toiles impressionnistes ? Le fils de Bertha Clara von Rothschild et, bien évidemment, du troisième prince de Wagram, meurt à la fin de la Première Guerre mondiale. Le tableau est ensuite mis en vente à Berlin, et reste quarante ans dans la famille Adriani qui en fera don au musée des Beaux-Arts de San Francisco, le California Palace of the Legion of Honor.

C’est une oeuvre de jeunesse : Claude Monet n’a que 31 ans quand il peint ces bateaux mouillés sur les rives de la Seine au Petit-Genevilliers, non loin de Paris. Le bassin d’Argenteuil est vu en direction de l’aval.

Monet a décliné ce thème à l’envi, non pas encore en série, l’idée lui en viendra plus tard, mais sous tous les angles, avec des barques au repos ou en action lors de régates, les voiles gonflées par le vent. Un sujet bien dans l’air du temps. Les Parisiens découvrent les joies des dimanches à la campagne grâce au chemin de fer, une société des loisirs fait son apparition. Mais l’industrie, dont les cheminées se profilent à l’arrière-plan de la toile, n’épargnera pas ces communes trop proches de la capitale, où plus rien ne subsiste aujourd’hui des paysages peints par Monet.

La composition est hardie. Monet tronque délibérément la pointe des mâts, le bateau de droite, celui de gauche, la maison, et même le premier plan, absent. Où poser ses pieds ? L’effet de gros plan précipite le spectateur dans le tableau, comme si on était trop près pour tout voir. Mais ce déséquilibre du spectateur est compensé par l’équilibre de la composition, fortement structurée par les lignes verticales des mâts. Les bateaux flottent, insensibles au vent qui pousse les fumées des cheminées et froisse la surface de l’eau.

La rigueur de la composition contraste avec la douceur des couleurs. Le ciel chargé d’Ile de France charrie des nuages clairs qui adoucissent les teintes, qu’elles soient chaudes comme l’orange des toits ou froides comme le bleu des barques. Cette douceur renforce l’impact du motif central, les deux bateaux jumeaux dont la coque noire attire l’oeil.

Les mâts si droits se mirent dans l’eau en ondulant, et déjà se profile le thème des reflets qui poursuivra Monet toute sa vie.

L’examen attentif révèle la sobriété des moyens mis en oeuvre par le peintre. Vu de loin, l’illusion de l’eau est parfaite. Vu de près, la touche rapide, sans sur-épaisseur, laisse apparaître la toile par endroits. Les reflets sont calligraphiés d’un pinceau souple et sûr. Contrairement à d’autres toiles où Monet lutte pour rendre l’effet, il a l’air détendu ici, maître de son sujet, témoignant d’une facilité qui laisse sans voix.

Barques au repos au Petit-Genevilliers, Claude Monet, 1872, huile sur toile, 54x65cm, California Palace of the Legion of Honor, San Francisco, Californie

Choeur de lumière

Le choeur de la cathédrale de Chartres vient d’être restauré pour lui rendre autant qu’il est possible son aspect d’origine.

Le choeur de la cathédrale de Chartres vient d’être restauré pour lui rendre autant qu’il est possible son aspect d’origine.

Les enduits clairs, les clés de voûtes dorées forment un écrin somptueux au célèbre ensemble de vitraux.

D’ici quelques années, tout sera refait, et la cathédrale de Chartres sera redevenue le vaisseau de lumière qu’elle était à sa construction.

La partie achevée est admirable de beauté, mais ne le dites pas aux habitués de la cathédrale. Ils ne sont pas loin de penser qu’on leur dénature leur sanctuaire.

« C’était le charme de Chartres d’être sombre », regrettent-ils.

La pierre, avec le temps et la fumée de millions de cierges, s’est noircie, de même que les vitraux.

La nef est devenue un antre plein de pénombre, sauf aux plus belles heures de la journée.

Pour certains, c’est l’idée même des conditions du recueillement. Pour d’autres, habitués à des édifices lumineux, c’est lugubre.

Tant il est vrai que tout n’est qu’une question d’habitude.

Mais les partisans de la lumière ont, je crois, la vérité historique de leur côté.

La plus belle des cathédrales

La France compte beaucoup de somptueuses cathédrales gothiques, mais, aux dires des profs d’histoire de mon enfance, Chartres est la plus belle de toutes. J’ai grandi loin de la Beauce, et cette affirmation est longtemps restée pour moi parole d’Evangile. Mais quand, adulte, installée dans l’Eure, j’ai pu visiter l’Eure-et-Loir, l’épithète est devenue une énigme. Comment cette cathédrale, avec ses deux flèches dissemblables, sa nef obscure, pouvait-elle être considérée comme un modèle insurpassable ?

La France compte beaucoup de somptueuses cathédrales gothiques, mais, aux dires des profs d’histoire de mon enfance, Chartres est la plus belle de toutes. J’ai grandi loin de la Beauce, et cette affirmation est longtemps restée pour moi parole d’Evangile. Mais quand, adulte, installée dans l’Eure, j’ai pu visiter l’Eure-et-Loir, l’épithète est devenue une énigme. Comment cette cathédrale, avec ses deux flèches dissemblables, sa nef obscure, pouvait-elle être considérée comme un modèle insurpassable ?

Je viens de comprendre les raisons de l’admiration des spécialistes, grâce aux lumières dispensées par un érudit chartrain lors d’un récent éductour. « La cathédrale de Chartres a été faite par des intellos pour des intellos », affirme-t-il. Chartres était, au début du 13e siècle, un haut-lieu de la pensée occidentale, avec une école qui rassemblait les meilleurs savants, lettrés et théologiens du royaume, et peut-être du monde. Ce cénacle de têtes bien faites résumait toute la connaissance de l’époque.

Une des particularités de Chartres tient à la rapidité de sa construction. Presque toute la cathédrale a été construite en à peine un quart de siècle, sous l’épiscopat d’un même évêque. Alors qu’ailleurs l’édification des grandes églises se prolonge, que les programmes se succèdent, conduits par des personnes différentes, l’unité de style et de pensée donne ici une grande cohérence au sanctuaire. Autre fait remarquable, la cathédrale a été peu endommagée, ni par les Huguenots, ni par les Révolutionnaires, ni par les guerres. La plupart des statues chartraines ont encore toute leur tête.

Comme dans toutes les églises, le symbolisme est essentiel à Chartres, mais ici il atteint des sommets. Rien n’est le fruit du hasard, tout a été pensé par des esprits supérieurs. Notre guide s’est attaché à nous le démontrer longuement par une foule d’exemples.

Je crains de trahir sa pensée en essayant de la retranscrire, mais l’idée générale est celle de correspondances tirées entre l’ancien et le nouveau testament, le premier préfigurant le second. Correspondances aussi entre l’ici-bas, avec ses rois, ses clercs, et l’au-delà. Injonctions faites au chrétien avant qu’il ne pénètre dans le sanctuaire, mais aussi avant qu’il ne quitte ce monde pour entrer dans l’autre.

Chaque statue a au moins un sens, et plus sûrement plusieurs. Sa taille, sa position, son traitement, le moindre détail, sont signifiants, et l’on empile les thèses sur l’iconographie de la cathédrale.

Les intellos d’aujourd’hui et de demain n’ont pas fini de se creuser la tête pour tenter de percer les mystères transmis dans la pierre par les grands esprits du temps des cathédrales.

Nymphéas roses

Au coeur de l’été, le nymphéa resplendit. Oubliées, les timidités printanières ! Le roi des bassins exulte sous les caresses du soleil d’août, ouvrant tout grand ses corolles comme des astres en miniature.

Au coeur de l’été, le nymphéa resplendit. Oubliées, les timidités printanières ! Le roi des bassins exulte sous les caresses du soleil d’août, ouvrant tout grand ses corolles comme des astres en miniature.

C’est l’époque où les rives du bassin, les petits ponts, les recoins des bambous ou des saules, se couvrent de couples d’amoureux de tous âges, venus se promener main dans la main dans le jardin de Claude Monet.

Je ne sais qui copie sur les autres. Mais tandis que les chéris s’embrassent tendrement, regardez ce que font les nénuphars. Incroyable, non ? On dirait bien que le grand éclate de rire sous les chatouilles !

J’ai comme l’impression que la saint-Valentin des nénuphars, elle n’est pas le 14 février !

Arcs-boutants

Voici les arcs-boutants de la cathédrale de Chartres tels qu’on peut les observer depuis le passage chartrain, au-dessus des bas-côtés : une magnifique succession de courbes de pierres offrant, malgré leur masse, une impression de légèreté.

Ces structures dont la vocation est d’empêcher les murs de la voûte de s’écarter étonnent par leur grâce et leur variété.

Une des trouvailles chartraines consiste à organiser les arcs-boutants sur deux niveaux, et à y percer des oculi qui les allègent.

C’est un peu comme les banderoles des défilés contestataires, dans lesquelles les manifestants n’oublient pas de ménager des trous : grâce aux oculi, les arcs de pierre offrent beaucoup moins de prise au vent.

Expositions Monet

Deux belles expositions Monet ont lieu en ce moment, l’une en Grande-Bretagne, l’autre en Allemagne. Jusqu’au 28 février 2010, le von der Heydt Museum de Wuppertal présente une énorme rétrospective de la carrière de Claude Monet, avec une centaine de toiles balayant toutes les périodes de sa production. Nul doute que cette expo est destinée à attirer des centaines de milliers de visiteurs d’Allemagne et des pays voisins.

Deux belles expositions Monet ont lieu en ce moment, l’une en Grande-Bretagne, l’autre en Allemagne. Jusqu’au 28 février 2010, le von der Heydt Museum de Wuppertal présente une énorme rétrospective de la carrière de Claude Monet, avec une centaine de toiles balayant toutes les périodes de sa production. Nul doute que cette expo est destinée à attirer des centaines de milliers de visiteurs d’Allemagne et des pays voisins.

L’exposition de la Helly Nahmads gallery de Londres se veut, au contraire, plus intimiste. Cette galerie propose une exposition d’une trentaine de tableaux de Monet, offrant la particularité d’être très peu connus. La plupart sont en collection particulière depuis toujours, et très peu montrés. On découvre donc avec un oeil neuf le génie du maître, un peu comme si on vivait au 19e siècle et que l’on franchissait la porte du marchand parisien de Claude Monet. Cette expo se termine le 26 février 2010.

Je remercie Malou (qui a visité l’exposition allemande et en parle ci-dessous en commentaire) et Tessa (qui a visité l’expo londonienne et en parle sur son blog) de m’avoir signalé ces deux expositions. Combien je regrette de ne pouvoir aller les admirer !

Passage chartrain

Avez-vous déjà pratiqué l’accrobranches, ce sport vertigineux qui consiste à se balader d’arbre en arbre sur des ponts de singes ou des câbles tendus ? C’est un peu l’impression que l’on ressent quand on se promène tout en haut de la cathédrale de Chartres, au pied des grandes verrières, le long de l’étroit cheminement nommé passage chartrain. Sauf qu’à Chartres, on est beaucoup, beaucoup plus haut, et qu’on n’a pas de filin de sécurité.

Avez-vous déjà pratiqué l’accrobranches, ce sport vertigineux qui consiste à se balader d’arbre en arbre sur des ponts de singes ou des câbles tendus ? C’est un peu l’impression que l’on ressent quand on se promène tout en haut de la cathédrale de Chartres, au pied des grandes verrières, le long de l’étroit cheminement nommé passage chartrain. Sauf qu’à Chartres, on est beaucoup, beaucoup plus haut, et qu’on n’a pas de filin de sécurité.

J’avoue donc que je n’en menais pas large hier matin sur la minuscule corniche, en essayant de faire à toute vitesse des photos, précédée et suivie par mes collègues guère plus rassurés. Mais la beauté de ces lieux insolites nous subjuguait.

Plus qu’ailleurs on a la sensation d’être en prise directe avec la pensée des bâtisseurs du Moyen Âge, tandis qu’on avance entre les arcs-boutants aux lignes aériennes, au pied des immenses verrières des fenêtres hautes, dans ces parties techniques de l’édifice qui ne sont pas faites pour accueillir le public.

Bande dessinée

Les fresques de façades en trompe l’oeil jouent à proposer une vision magnifiée de la réalité, comme cette maison qui aligne ses fenêtres virtuelles au-dessus d’une fausse échoppe de bottier, à Mantes-la-Jolie. On se croirait dans une bande dessinée, dans ces scènes paisibles d’introduction à l’histoire où la vie va son petit bonhomme de chemin.

Les fresques de façades en trompe l’oeil jouent à proposer une vision magnifiée de la réalité, comme cette maison qui aligne ses fenêtres virtuelles au-dessus d’une fausse échoppe de bottier, à Mantes-la-Jolie. On se croirait dans une bande dessinée, dans ces scènes paisibles d’introduction à l’histoire où la vie va son petit bonhomme de chemin.

Fort logiquement, Angoulême, qui s’est spécialisé dans la BD, multiplie les façades en trompe-l’oeil. Le rêve fait irruption dans le quotidien. Pour rester dans le ton, les noms des rues sont inscrits dans des bulles, et plusieurs portent le nom de grands auteurs disparus tels qu’Hergé ou Goscinny.

Le week-end dernier, à l’occasion du festival de la bande dessinée, les auteurs vivants étaient là et bien là, crayon en main pour dédicacer leurs ouvrages d’un dessin personnalisé.

Quand on ne sait pas dessiner, il y a quelque chose de fascinant à observer des artistes à l’oeuvre, fascination encore accrue de voir les personnages familiers des auteurs de BD surgir du bout du feutre ou du pinceau, convoqués pour la circonstance. Quelle que soit l’idée qu’il illustre, chaque auteur reste si singulièrement dans son trait propre, identifiable au premier coup d’oeil.

Germaine et Suzanne

Un petit clin d’oeil aux belles-filles de Claude Monet, Germaine, la plus jeune des filles Hoschedé, et Suzanne, la plus jolie…

Un petit clin d’oeil aux belles-filles de Claude Monet, Germaine, la plus jeune des filles Hoschedé, et Suzanne, la plus jolie…

Clin d’oeil involontaire puisque ces deux barques ont été photographiées bien loin de Giverny, au Grand Port d’Aix-les-Bains, sur le lac du Bourget.

Elles disent à quel point ces deux prénoms aujourd’hui désuets ont été populaires en leur temps.

La mode s’en est maintenue longtemps, jusqu’au début du 20e siècle. Qui n’a pas une tante Germaine dans sa parentèle ?

Gageons que les deux prénoms ne tarderont pas à revenir sur le devant de la scène.

En attendant, ils datent ces deux belles barques de bois, dont j’imagine les propriétaires un peu âgés, amateurs de pêche à la ligne et respectueux du matériel.

Les couleurs, pourtant, n’ont rien de classique, et composent un tableau qui aurait peut-être inspiré le maître de l’impressionnisme.

Les petits chemins creux

La Normandie est le royaume des petits chemins de campagne. Dans la vallée de la Seine, ils s’insinuent jusque dans les quartiers résidentiels ou ils sont baptisés sentes et quadrillent les pentes de passages inattendus, formant tout un réseau parallèle aux voies bitumées.

La Normandie est le royaume des petits chemins de campagne. Dans la vallée de la Seine, ils s’insinuent jusque dans les quartiers résidentiels ou ils sont baptisés sentes et quadrillent les pentes de passages inattendus, formant tout un réseau parallèle aux voies bitumées.

Mais dès qu’on s’éloigne de la ville, les sentes redeviennent des chemins creux. Des barrières rustiques en bois ou des haies champêtres pleines d’églantines, de mûres et d’aubépines, bordent des prairies broutées aussi ras que des pelouses.

Par quelque bout qu’on les prenne, on finit toujours par arriver dans un bois d’un côté, dans un village de l’autre. Côté bois, en cette saison, rien n’arrête les rayons du soleil qui viennent danser entre les branches et donner plus de rousseur encore au tapis de feuilles de l’automne dernier.

Côté village, les chemins se glissent le long de vénérables granges de pierre, de murs en bauge ocre, et deviennent chemin des écoliers les jours de semaine.

Tôt ou tard, un ruisseau glougloute, pressé, petite source jaillie des pentes qui se hâte de rejoindre la Seine.

On ne suivra pas son exemple. On marchera d’un pas mesuré, les yeux ouverts sur le paysage qui se déploie dès que l’on monte un peu vers la crête de la colline. C’est toujours à mi-pente que les châtelains, pas fous, ont posé leurs châteaux, au milieu de parcs si vastes qu’on ne sait plus où ils finissent, et où commence la forêt.

Le buste de Monet

La ville de Rouen n’a pas manqué de dresser un mémorial « au peintre de la cathédrale » qui a su si bien magnifier le plus beau de ses monuments en en tirant une célèbre série. Curieusement, pourtant, le buste de Claude Monet ne s’élève pas à proximité du portail de Notre-Dame, mais sur une placette discrète, la place Saint-Amand.

La ville de Rouen n’a pas manqué de dresser un mémorial « au peintre de la cathédrale » qui a su si bien magnifier le plus beau de ses monuments en en tirant une célèbre série. Curieusement, pourtant, le buste de Claude Monet ne s’élève pas à proximité du portail de Notre-Dame, mais sur une placette discrète, la place Saint-Amand.

Un seul arbre encore jeune orne la petite place, où l’effigie du peintre impressionniste a été posée de façon un peu ridicule au sommet d’une grande stèle, pour bien marquer à quel point son génie s’élève au-dessus du commun des mortels. Pour l’instant, l’arbre ne fait pas d’ombre à la statue : on ne voit qu’elle.

Monet, donc, toise de haut les passants, lui qui était de taille assez petite, et qui n’avait pas la folie des grandeurs.

J’ignore de qui est ce bronze fort expressif d’un Monet vieillissant, bizarrement appuyé par la barbe au socle de pierre. C’est son rapport à l’environnement qui me frappe.

Monet, qui n’a jamais habité de maison à colombages, se retrouve entouré du plus normand des paysages urbains, de hautes bâtisses à pans de bois peintes en tons pastels. Pour le chantre de la couleur, rien que de très naturel.

Cette mode rouennaise de peindre les façades aux couleurs de l’arc-en-ciel n’a pas atteint Vernon, qui possède encore plus de deux cents maisons à colombages, toutes lasurées en teintes naturelles.

Des reflets dans le Robec

Le beau temps revenu creusait des reflets bleus dans le Robec hier.

Le beau temps revenu creusait des reflets bleus dans le Robec hier.

La Rue Eau-de-Robec est une des plus jolies de Rouen, avec ses hautes maisons à colombages de toutes les couleurs soulignées à leur pied du ruban du ruisseau.

Ce n’est plus vraiment le Robec, puisque le cours d’eau a été canalisé et poursuit sa course ailleurs, loin des regards, mais son évocation, une sorte de plan d’eau calme qui doit tout à l’eau de la ville.

Qu’importe ! La rue au nom qui fleure bon le viking est un bel endroit pour flâner, tandis que les yeux courent de haut en bas et de bas en haut, le long des façades rayées terminées par les greniers à étentes typiques des villes drapières, jusqu’à leur image inversée. C’est un jeu de zigzaguer de pont en pont dans la rue semi-piétonne, de franchir et refranchir un nombre infini de fois cette rivière pour rire.

Tout est si calme aujourd’hui dans la voie autrefois toute bruissante de vie, quand le vrai Robec faisait tourner une multitude de moulins, quand on travaillait dur dans cette rue, à moudre, tanner, filer, fouler, teindre, quand le cours d’eau poussait, rinçait, mouillait, trempait… Le temps s’est arrêté, figé sur une image de carte postale dans laquelle le Robec ne coule plus, en métaphore du temps suspendu.

Pour un peu on se laisserait glisser à nouveau un siècle en arrière, on pousserait la porte du musée de l’Education pour se faufiler entre les petits bancs, dans la salle de classe de jadis, où la leçon de morale inscrite au tableau noir attend d’être recopiée à la plume dans des cahiers recouverts de papier bleu.

Les déchargeurs de charbon

21 mars 2010 / 11 commentaires sur Les déchargeurs de charbon

Cette toile a déjà deux titres, les Charbonniers ou les Déchargeurs de charbon. On aurait pu lui en inventer un troisième : les Coltineurs. C’est en effet le nom que l’on donnait aux dockers et aux débardeurs, chargés de se coltiner les cargaisons sur le dos. Dur métier.

En cette fin de 19e siècle, on ne sait plus se passer du charbon, l’énergie principale de la révolution industrielle. Les usines, dont Claude Monet a figuré les cheminées fumantes à l’arrière-plan, le dévorent. Le charbon est extrait dans le Nord de la France, ou importé de Belgique, d’Allemagne et de Grande-Bretagne. Il est transporté par péniches le long des rivières et des canaux. Des montagnes de charbon font route vers la région parisienne.

Arrivé à bon port, il faut le décharger. Le plus souvent, pas de grues : on est en 1875, et le recours à la force musculaire reste très courant. Les déchargeurs posent sur leur épaule un panier conique empli de charbon, marchent en équilibre sur des planches qui relient la barge au quai, et vont vider les paniers dans des charrettes qui conduiront le combustible jusqu’aux usines. Au retour, les charbonniers posent le panier renversé sur leur tête, par dessus leur chapeau. Ils détendent leurs bras et leurs épaules pendant un instant.

Par le thème traité, cette toile est tout à fait unique dans l’oeuvre de Monet, au point qu’on pourrait douter qu’elle est de lui, le peintre des paysages riants et des loisirs bourgeois. Quelle mouche l’a piqué de faire dans la peinture sociale ? Veut-il dénoncer la condition ouvrière, à la manière de son ami Zola ?

Les couleurs mornes du tableau, sa construction fermée semblent mettre en avant la pénibilité du travail. Les hommes, réduits à l’état de bêtes de somme, cheminent comme des fourmis. Ils marchent en cadence, tous du même pas. Pas d’échappatoire : l’arche du pont écrase l’horizon, la barge bloque l’accès au fleuve.

Le motif présente des similitudes avec certaines estampes japonaises que Monet collectionne avec passion depuis plusieurs années déjà. Dans les paysages d’Hiroshige ou d’Hokusai, on retrouve des portefaix ployant sous le fardeau, franchissant des passerelles ou des ponts.

Pourtant, à bien y regarder, il n’est pas certain que Monet se soit laissé émouvoir. La scène est prise au pont routier d’Asnières, tout près du pont ferroviaire emprunté fréquemment par Monet pour se rendre d’Argenteuil, où il réside à l’époque, jusqu’à Paris, un petit trajet de onze kilomètres.

Il est probable que Monet a été frappé par les silhouettes sombres des charbonniers se détachant dans le contre-jour. Par la monumentalité de la scène. Les ponts sont un de ses motifs favoris, dès Argenteuil, un goût qu’il gardera longtemps puisqu’il représentera 45 fois la passerelle de son jardin d’eau. L’arche des Charbonniers évoque d’ailleurs la courbure des ponts japonais des Bassins aux Nymphéas.

Monet reste avant tout le peintre de la lumière. Il est permis de croire qu’il n’a vu dans le motif du port d’Asnières qu’un jeu d’éclairage intéressant, hors de toute considération sociale. Sinon, pourquoi cet unique tableau ? Il porte le numéro de catalogue 364. Dès le suivant, le « Coin d’appartement » qui se trouve lui aussi au musée d’Orsay, Monet délaisse la peinture sociale et revient à de paisibles scènes d’intérieur, tout empreintes d’harmonie familiale.