Cadran solaire

Genève a son horloge fleurie, Vernon son cadran solaire paysagé ! C’est une des curiosités les plus ignorées de la ville, bien que des centaines de voitures tournent autour chaque jour. Il se trouve au milieu d’un rond-point qui dessert un centre commercial entre Vernon et Saint-Marcel.

Genève a son horloge fleurie, Vernon son cadran solaire paysagé ! C’est une des curiosités les plus ignorées de la ville, bien que des centaines de voitures tournent autour chaque jour. Il se trouve au milieu d’un rond-point qui dessert un centre commercial entre Vernon et Saint-Marcel.

La raison d’être des chiffres couverts de lierre qui ornent le centre de ce rond-point peut sembler mystérieuse aux passants qui circulent au sol. S’ils pouvaient le survoler comme des oiseaux, tout deviendrait évident.

Au centre, un poteau de lampadaire incliné forme le style d’un cadran solaire. Des lignes de graminées symbolisant les heures rayonnent depuis le poteau. Elles se terminent par les chiffres qui permettent, en suivant l’ombre du style, de lire l’heure. Solaire, bien entendu, c’est-à-dire H moins 2 en été.

On doit cet original cadran solaire de verdure à un ancien responsable des espaces verts de Vernon, un certain monsieur Beauté.

Champ de blé

En Normandie, la moisson bat son plein dans la chaleur de juillet. Les moissonneuses-batteuses tournent sans relâche, soulevant des nuages de poussière.

En Normandie, la moisson bat son plein dans la chaleur de juillet. Les moissonneuses-batteuses tournent sans relâche, soulevant des nuages de poussière.

Les grands plateaux de l’Eure sont des terres à blé ; ce n’est pas la seule culture, mais elle arrive en bonne place.

J’aime traverser ces étendues d’épis dorés, voir toutes ces têtes barbues qui se balancent dans la brise jusqu’à l’horizon.

Certaines cultures vous parlent au coeur. Le blé est de celles-là. La vue d’un champ de blé mûr comble d’une joie inexpliquée, qu’aucun champ de pommes de terre ne produira jamais.

C’est une émotion qui semble venir du fond des âges, cette satisfaction devant l’abondance, cette promesse de pain. Nous sommes une civilisation du blé.

Le mariage de Claude Monet et Alice Hoschedé

« Ce n’est pas une noce, mais simplement un acte, une simple formalité ». Voilà en quels termes Monet parle de son mariage avec sa deuxième femme Alice. Le 16 juillet 1892 à 10h, ils convolent à la mairie de Giverny, puis à l’église voisine.

« Ce n’est pas une noce, mais simplement un acte, une simple formalité ». Voilà en quels termes Monet parle de son mariage avec sa deuxième femme Alice. Le 16 juillet 1892 à 10h, ils convolent à la mairie de Giverny, puis à l’église voisine.

Ils ne sont qu’eux deux accompagnés de leurs quatre témoins : Caillebotte, Helleu, Léon Monet, et Georges Pagny, un beau-frère d’Alice. Aucun de leurs enfants ni de leurs proches n’assiste à cette régularisation en catimini. Ils portent des vêtements de tous les jours, « vous savez mon peu de goût pour toutes les cérémonies », justifie Monet.

Une cérémonie, il s’en profile une, pourtant. Quatre jours plus tard, le 20 juillet : Suzanne, une des filles d’Alice, épouse Theodore Earl Butler, un jeune peintre de la colonie américaine de Giverny.

C’est cette union qui a précipité le mariage de Claude et d’Alice. « M. Monet a l’intention d’épouser maman, » explique Suzanne à son fiancé, afin qu’il puisse la « conduire à l’autel, et aussi pour que cela le mette plus à l’aise vis-à-vis de notre famille. »

On comprend aisément ces motivations là. L’ambiance avec la parentèle d’Alice, le clan Hoschedé-Raingo, était peut-être assez fraîche du fait de l’ambiguïté d’une situation qui s’est éternisée. Alice vit avec Monet depuis 1878, tout en étant mariée avec Ernest Hoschedé.

La mort d’Ernest le 19 mars 1891 change la donne. Veuve, Alice peut épouser Monet, lui-même veuf de Camille, après un délai d’un an.

Mais pourquoi faire ce mariage si attendu en « grand secret… sans que personne le sache« , dixit Suzanne ? On dirait qu’il y a comme une honte à conclure enfin cette « union projetée depuis longtemps« , selon Monet. Comme si ce mariage tardif était un aveu de l’illégitimité dans laquelle ils vivaient jusque là.

Il n’est pas facile aujourd’hui d’imaginer les règles de morale et de bienséance du XIXe siècle. Ce couple qui les brave pour vivre ensemble sans être marié pendant quatorze ans a pourtant quelque chose d’étonnamment moderne. Il faudrait donc employer un langage moderne pour parler d’Alice. Tout comme Camille, elle est la compagne puis la femme de Monet, tout simplement. Parler d’elle comme d’une liaison, ou d’une maîtresse, c’est faire preuve aujourd’hui de préjugés qui n’ont plus cours.

Livres de voyages

Qu’est-ce qui fait venir les touristes à Giverny ? Par quelle grâce ce lieu façonné par Claude Monet s’est-il hissé au rang envié de « must see », comme disent les Américains, d’endroit à visiter absolument ?

Qu’est-ce qui fait venir les touristes à Giverny ? Par quelle grâce ce lieu façonné par Claude Monet s’est-il hissé au rang envié de « must see », comme disent les Américains, d’endroit à visiter absolument ?

Quand tant d’autres jardins remarquables se créent un peu partout en France, en Normandie, qui sont loin de connaître la même affluence, il y a de quoi s’interroger sur le succès de Giverny.

Bien sûr, le premier ambassadeur du lieu, son meilleur VRP à travers le monde, c’est Claude Monet lui-même. Les innombrables tableaux qu’il a fait de son jardin, présents dans des centaines de musées, donnent forcément envie de découvrir le modèle.

Et puis interviennent les prescripteurs, le bouche à oreille, l’effet boule de neige. Giverny est populaire parce que ce qui est proposé -un jardin fleuri, une promenade au bord de l’eau, une maison de campagne pleine de charme- est susceptible de plaire à un très large public. Comment les touristes ont-ils appris l’existence de Giverny ? Il y aurait des enquêtes à faire sur ce sujet, s’ils s’en souviennent.

Les livres ne sont pas les derniers à donner envie de voir en vrai. Ils créent le désir en faisant rêver. Un jour, leur auteur a visité les jardins et la maison de Monet. Sous le charme, il a eu envie de faire partager son émerveillement. Ecrire, illustrer, est susceptible d’infléchir le cours de la vie des lecteurs. Quel fabuleux pouvoir !

Les livres qui incitent au voyage s’offrent, à tout âge. Et voilà l’étincelle lancée, les yeux brillent, le feu couve.

Interview d’une famille anglaise en visite chez Monet : ils puisent leurs idées de voyages dans un best-seller reçu au dernier Noël, « Endroits inoubliables à voir avant de mourir ». Giverny était un des lieux « mythiques » les plus proches de chez eux, un week-end a suffi. Ils cochent sur leur liste, avec un intense sentiment de satisfaction. Le goût de la collection qui habite chacun de nous, sans doute. Après coup, trouvent-ils justifié que Giverny figure sur cette liste ? Oui, disent-ils, c’est encore plus beau que ce qu’ils avaient imaginé. Surtout, le clos normand en pleine floraison estivale et la maison sont de merveilleuses surprises, ils s’attendaient davantage au jardin d’eau.

Cela peut prendre du temps avant de réaliser les rêves nés des livres. Témoignage d’un couple de jeunes Allemands : leur voyage leur a été inspiré par le livre pour enfants « Linnea dans le jardin de Claude Monet » que la jeune femme a reçu quand elle avait huit ans. Depuis vingt ans, elle avait envie de faire ce voyage, en suivant toutes les étapes du livre, le même hôtel parisien qui existe vraiment, le musée Marmottan, l’Orangerie, Giverny par le train. Sa petite poupée Linnea à la main, la voici en plein émerveillement de concrétiser ce rêve venu du plus profond de l’enfance. C’était donc vrai…

Feu d’artifice

Comme Noël commence le soir du 24 décembre, les feux d’artifice du 14 juillet sont traditionnellement tirés le 13, à quelques exceptions près.

Comme Noël commence le soir du 24 décembre, les feux d’artifice du 14 juillet sont traditionnellement tirés le 13, à quelques exceptions près.

Chaque année la question se pose : où aller admirer la belle bleue et la belle rouge ? Dans nos provinces où chaque ville met un point d’honneur à organiser son spectacle pyrotechnique pour la fête nationale, on peut varier les plaisirs au fil des années en changeant d’endroit et de décor.

Côté cadre, l’endroit le plus spectaculaire aux environs de Giverny, c’est certainement Château-Gaillard.

On arrive à la nuit tombante, on s’installe dans l’herbe sur la colline, qui forme un amphithéâtre face au château-fort. La Seine miroite en contrebas, captant les dernières traces de lumière du ciel.

La forteresse s’éclaire. On a le temps d’admirer ses murailles qui surgissent dans l’ombre, teintées d’orangé.

Peu après 23 heures, il fait nuit noire, et tandis que les feux d’artifice des villes voisines éclatent au loin, en version lilliputienne, l’explosion colorée commence, dans un déploiement de corolles scintillantes au-dessus du monument.

Ici, ni musique de film intempestive, ni bain de foule, mais un grand calme induit par la majesté du lieu. On est si bien que, lorsque le bouquet a embrasé une dernière fois le ciel, et que la nuit d’été retombe comme un rideau, on resterait bien jusqu’au matin, couché dans l’herbe sèche, à regarder s’allumer les étoiles.

Herbes et graminées

Comment paysager le grand parking de Giverny ? Aux portes des jardins de Claude Monet, difficile de renchérir dans la note fleurie.

Comment paysager le grand parking de Giverny ? Aux portes des jardins de Claude Monet, difficile de renchérir dans la note fleurie.

Les concepteurs de l’aménagement paysager ont donc pris le parti de trancher résolument. En référence aux prés humides qui s’étendaient là à l’origine, ils ont décliné toute la palette des herbes et des graminées.

Cela donne un jeu de matières duveteuses, fibreuses, lisses ou pelucheuses magnifiées par les rayons du soleil, des couleurs qui passent par tous les verts et les jaunes, et des masses de différentes hauteurs qui créent des volumes évoquant les topiaires.

En été, on peut regretter le manque d’ombre, mais il n’y avait pas d’arbres ici autrefois. Difficile en tout cas de faire mieux en matière d’intégration dans le paysage. Le parking se fond dans son environnement, jusqu’à son nom qui lui va comme un gant : la Prairie.

Le beffroi des Andelys

A 20 km de Giverny, la ville des Andelys est un pôle touristique bien plus ancien que les jardins de Monet, ouverts au public depuis 1980 seulement.

A 20 km de Giverny, la ville des Andelys est un pôle touristique bien plus ancien que les jardins de Monet, ouverts au public depuis 1980 seulement.

On vient aux Andelys depuis au moins deux siècles pour admirer les ruines de Château Gaillard, le château-fort de Richard Coeur de Lion, d’où l’on a un magnifique panorama sur la vallée de la Seine.

Les touristes aiment aussi se promener le long des berges du fleuve et dans les rues moyenâgeuses du Petit Andely, aux charmantes maisons normandes en colombages et briques roses.

Toutefois, peu d’entre eux savent que les Andelys sont la patrie du grand peintre classique Nicolas Poussin. Que c’est ici que Clotilde, l’épouse du premier roi chrétien franc Clovis, fit bâtir le premier monastère du royaume près d’une source miraculeuse.

Mais le monument des Andelys le plus méconnu est certainement le beffroi. Il se cache dans une rue à flanc de colline, à l’écart du centre ville.

Son origine n’est pas très claire. Les historiens locaux hésitent sur son ancienneté. La Tour de l’Horloge date pour certains du XVIème siècle. D’autres croient le beffroi postérieur à la destruction d’une église en 1798. On aurait récupéré le mécanisme d’horlogerie sur le clocher de l’église, et la tour aurait été construite avec les bois de démolition pour abriter l’horloge, bien utile aux tisserands du quartier.

Quoi qu’il en soit, ce curieux édifice mérite un petit détour, pour son essentage d’ardoises, son architecture sans prétention et son côté délicieusement vieillot. On découvre en s’approchant qu’on peut passer sous la tour. Le beffroi est construit à cheval au-dessus d’une venelle qui dévale la colline et relie deux des rues principales.

La grande allée début juillet

Le lundi est jour de fermeture à la Fondation Monet à Giverny. Cela ne veut pas dire qu’il n’y a personne dans le jardin. Les jardiniers en profitent pour travailler à leur aise. On remarque les traces de roues laissées par leur matériel dans le sable d’habitude si bien ratissé de l’allée.

Le lundi est jour de fermeture à la Fondation Monet à Giverny. Cela ne veut pas dire qu’il n’y a personne dans le jardin. Les jardiniers en profitent pour travailler à leur aise. On remarque les traces de roues laissées par leur matériel dans le sable d’habitude si bien ratissé de l’allée.

Le lundi, la porte des jardins est entrouverte aux artistes. Ceux qui en ont fait la demande – et pas plus d’une dizaine – peuvent venir peindre ou faire de la photo dans le jardin, en toute tranquillité.

Côté floraison, c’est encore le temps des roses, et déjà celui des dahlias. Et voici enfin les toutes premières capucines. Au milieu de la photo à gauche, on en voit qui s’aventurent dans l’allée, en éclaireurs. Toute la troupe va bientôt leur emboîter le pas.

Clos normand

Le jardin fleuri qui s’étend devant la maison de Claude Monet à Giverny s’appelle le clos normand. Ce nom désigne généralement un verger de pommiers entouré de murs. C’était l’apparence d’origine de cette partie du jardin, avant que Monet n’y plante une profusion de fleurs.

Le jardin fleuri qui s’étend devant la maison de Claude Monet à Giverny s’appelle le clos normand. Ce nom désigne généralement un verger de pommiers entouré de murs. C’était l’apparence d’origine de cette partie du jardin, avant que Monet n’y plante une profusion de fleurs.

Les habitants de ce petit coin de France ont l’habitude de s’entourer de murs de pierres assez hauts pour faire obstacle aux regards. Ici, on aime le « bien chez soi ». Ce n’est pas le goût du secret, mais une façon de se ménager un espace de liberté.

Alice et Claude, à la situation longtemps ambigu (si si ! c’est comme je vous le dis ! Ils ne sont pas mariés ! Elle a quitté son mari pour se mettre en ménage avec un artiste ! Et avec six enfants, vous vous rendez compte ? ) ont certainement apprécié de pouvoir s’isoler des curieux. Plus tard, quand de très nombreux artistes américains se sont installés à Giverny, Monet a préservé ses séances de travail des fâcheux en fermant sa porte.

Mais son clos fleuri est resté visible depuis la route et la voie de chemin de fer. Les contemporains décrivent le ballet des voitures ralentissant devant cette vision d’Eden. Cela n’a pas beaucoup changé aujourd’hui, les touristes tentent toujours d’apercevoir le jardin par un trou de la clôture.

Dans la rue Claude Monet, tout près de la Fondation, une maison porte encore son ancienne plaque émaillée. Ses propriétaires du début du siècle ont baptisé leur villa des champs « le clos normand », dans un curieux mélange de terminologie rurale et de mode bourgeoise, celle de donner un nom à son lieu de villégiature.

Le bus pour Giverny

Il est possible et même facile de visiter Giverny en utilisant les transports en commun.

Il est possible et même facile de visiter Giverny en utilisant les transports en commun.

La gare SNCF la plus proche se trouve à Vernon, à quelque six kilomètres de la Fondation Monet, soit une heure de marche. En saison, une navette est mise en place. Elle relie la gare de Vernon au grand parking de Giverny.

A la sortie des principaux trains venant de Paris, un bus attend les voyageurs à destination de Giverny. Le billet (3 euros en 2006) permet d’effectuer autant d’aller-retours qu’on le souhaite dans la journée.

La seule difficulté consiste à bien se renseigner la veille sur les heures de départ des trains de Saint-Lazare, au risque de devoir patienter plusieurs heures, car ils sont rares dans la journée.

Chambre d’hôtes au château

Admirez ce magnifique lit de parade derrière sa petite balustrade. On se croirait dans un musée, mais pas du tout : il est possible de dormir dans ce lit ! Il se trouve au château de Bonnemare, à une trentaine de kilomètres de Giverny.

Admirez ce magnifique lit de parade derrière sa petite balustrade. On se croirait dans un musée, mais pas du tout : il est possible de dormir dans ce lit ! Il se trouve au château de Bonnemare, à une trentaine de kilomètres de Giverny.

Bonnemare, c’est un château du dix-septième siècle habité par une famille d’agriculteurs. Les propriétaires louent les plus beaux appartements du château en chambres d’hôtes.

En fait de chambres, ce sont plutôt de merveilleuses suites où vous vous croyez dans les châteaux de la Loire, à Chantilly, à Vaux-le-Vicomte, à Versailles…

Salon de musique, boudoir, luxueuses salles de bains, partout des fresques, des stucs, des tapisseries, des rideaux qui dégringolent depuis le plafond, à quatre mètres de haut.

Un week-end à Bonnemare est un bien joli cadeau, qui demande tout de même de casser sa tirelire : 246 euros la nuit et le petit-déjeuner pour deux personnes. Mais c’est un moment privilégié de parcourir le château avec la maîtresse des lieux, qui a grandi là et connaît sa demeure sur le bout des doigts. D’anecdote en historiette, de détail architectural en meuble remarquable, on s’aperçoit soudain que la visite dure depuis deux heures et qu’on n’a pas vu le temps passer.

Un week-end à Bonnemare est un bien joli cadeau, qui demande tout de même de casser sa tirelire : 246 euros la nuit et le petit-déjeuner pour deux personnes. Mais c’est un moment privilégié de parcourir le château avec la maîtresse des lieux, qui a grandi là et connaît sa demeure sur le bout des doigts. D’anecdote en historiette, de détail architectural en meuble remarquable, on s’aperçoit soudain que la visite dure depuis deux heures et qu’on n’a pas vu le temps passer.

Au réveil, on prend son petit déjeuner dans l’ancienne cuisine du château. Dans la cheminée qui peut accueillir quatre personnes debout, un tournebroche est entraîné par des poulies mises en mouvement par la convection thermique du foyer. L’inventeur de cet ingénieux système aujourd’hui encore en parfait état porte un nom de code : Leonardo da Vinci.

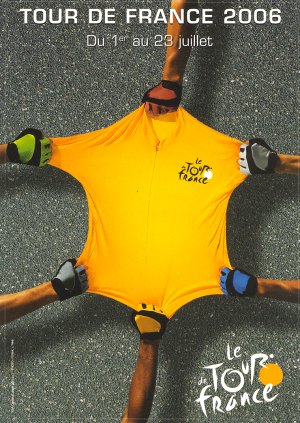

Le passage du Tour de France

Ce rendez-vous en pleine campagne à la mi-journée, cette hâte pour ne pas manquer l’heure de l’évènement rappelaient l’éclipse de 1999. Mais cette fois, pas besoin de guetter les nuages. D’ailleurs, il faisait beau.

Ce rendez-vous en pleine campagne à la mi-journée, cette hâte pour ne pas manquer l’heure de l’évènement rappelaient l’éclipse de 1999. Mais cette fois, pas besoin de guetter les nuages. D’ailleurs, il faisait beau.

Deux heures avant l’arrivée de la course, une bonne centaine de personnes se trouvait ce matin au point de passage du Tour de France le plus proche de Vernon, à l’endroit où les coureurs venant des Thilliers en Vexin piqueraient à angle droit vers Guitry, après une ligne droite de 4 km.

Pourquoi une telle anticipation ? Pour ne pas rater la caravane publicitaire ! On peut juger de l’importance de l’évènement sportif aux moyens publicitaires qu’il mobilise. La Grande Boucle est une grosse affaire. Elle est susceptible de véhiculer l’image d’une foule de marques grand public dans des domaines variés, supermarché, horlogerie, produits alimentaires, électroménager, banque, assurance, prêt-à-porter, presse, téléphone, jeux…

Les voitures sérigraphiées sont passées les unes derrière les autres, lançant dans la foule des casquettes, des rustines et des porte-clés. Autrefois on jetait ainsi des dragées ou des pièces de monnaie à la sortie des cérémonies, et les enfants couraient pour les ramasser. Les spectateurs qui arrivaient à saisir au vol un couvre-chef ressentaient une joie d’enfant, celle du bambin qui a attrapé le pompon du manège.

Après les distributions gratuites sont venues les ventes d’objets officiels « qu’on ne trouve nulle part ailleurs ». Discours bien rodé pour couper court aux hésitations : « c’est maintenant ou jamais, dépêchez-vous on repart ».

Longue attente, tandis que le ciel se couvre.

On en aurait presque oublié qu’on venait voir du sport. Tout à coup, une voix dans un haut-parleur annonce une échappée du Français Samuel Dumoulin et de l’Allemand Bjorn Schroeder. Les yeux scrutent le bout de la ligne droite, les gendarmes sortent leurs jumelles. Ca y est, voilà les échappés le nez dans le guidon. Juste le temps de les apercevoir, ils sont passés.

C’est le moment qu’a choisi le nuage qui s’était subrepticement glissé au-dessus de nos têtes pour éclater. Le peloton qui suivait à deux ou trois minutes a pris le temps d’enfiler les vêtements de pluie, tandis qu’au-dessus des têtes des spectateurs les parapluies aux couleurs du Tour s’ouvraient en grosses corolles jaunes.

A peine le temps d’applaudir, de crier des encouragements. Après une aussi longue attente, les 170 coureurs ont filé en quelques secondes. Il ne reste plus qu’à suivre la fin de l’étape à la maison, à la télé. C’est encore là qu’on voit le mieux les cyclistes.

Tour de France

Le Tour de France va passer tout près de Giverny demain, à une quinzaine de kilomètres au nord. Difficile de l’ignorer : la route de Vernon à Giverny sert de déviation à la circulation routière, elle porte les panneaux jaunes depuis plusieurs jours déjà.

Le Tour de France va passer tout près de Giverny demain, à une quinzaine de kilomètres au nord. Difficile de l’ignorer : la route de Vernon à Giverny sert de déviation à la circulation routière, elle porte les panneaux jaunes depuis plusieurs jours déjà.

L’étape Beauvais-Caen, une très longue étape de 225 km, emmène les coureurs de la Grande Boucle dans l’Eure, de Gisors à Cormeilles.

Le peloton traversera Les Andelys et franchira la Seine au pied de Château-Gaillard. Un sprint est même prévu dans l’artère principale de la ville. L’épreuve est dédiée à Christophe Marchix, un cycliste mortellement blessé à cet endroit en 1995.

L’espace d’un jour, les habitants des Andelys vont donc faire l’expérience d’une ville coupée en deux. Le passage qu’emprunteront les coureurs s’annonce aussi infranchissable que le mur de Berlin, de 9h15 à 15h. Les Andelysiens sont invités à prévoir leurs déplacements en conséquence. Et pas la peine de grogner en incriminant la mairie, les élus n’y sont pour rien, on ne leur a pas demandé leur avis. Sage précaution.

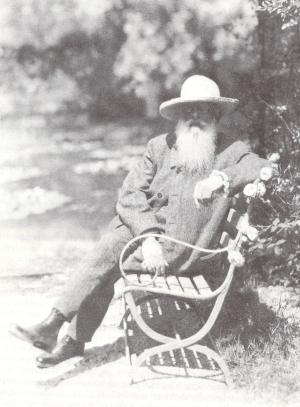

Banc de Monet

Cette photo de Claude Monet a été prise en 1926. C’est le printemps, Monet pose, assis sur un banc dans son jardin de Giverny, près du petit embarcadère aux arceaux fleuris de roses.

Cette photo de Claude Monet a été prise en 1926. C’est le printemps, Monet pose, assis sur un banc dans son jardin de Giverny, près du petit embarcadère aux arceaux fleuris de roses.

Le peintre a 86 ans, il lui reste six mois à vivre. A voir le cliché, on ne s’en douterait pas. Seule la barbe blanche trahit un âge avancé. L’attitude est décontractée, la mise élégante.

Au fond, le bassin aux nymphéas, que Monet a peint tant de fois. Au tout premier plan, l’extrémité du banc sur lequel Monet est assis. Parce que sa couleur claire tranche sur sa propre ombre, parce que ses lignes géométriques attirent l’oeil, parce que le regard de Monet se dérobe sous le grand chapeau, derrière les épaisses lunettes, le banc volerait presque la vedette au vieillard.

L’accoudoir surtout séduit, avec la simplicité de sa spirale.

Ce banc, le banc de Monet est toujours là aujourd’hui, au même endroit dans le jardin d’eau. Comme tout le mobilier de jardin de la Fondation Monet, il est soigneusement peint en vert.

Ce banc, le banc de Monet est toujours là aujourd’hui, au même endroit dans le jardin d’eau. Comme tout le mobilier de jardin de la Fondation Monet, il est soigneusement peint en vert.

Si le coeur vous en dit, vous pouvez vous aussi prendre la pose à l’endroit même où Monet était assis. N’oubliez pas votre chapeau.

Rose Mermaid

Une séduisante sirène sous la fenêtre de la chambre de Claude Monet, à Giverny : ce rosier à fleurs simples, jaune pâle, se nomme Mermaid (sirène en anglais). Il devait plaire beaucoup au maître des lieux pour avoir droit à cet emplacement privilégié.

Une séduisante sirène sous la fenêtre de la chambre de Claude Monet, à Giverny : ce rosier à fleurs simples, jaune pâle, se nomme Mermaid (sirène en anglais). Il devait plaire beaucoup au maître des lieux pour avoir droit à cet emplacement privilégié.

Tout le long de la terrasse, des rosiers grimpants s’appuient sur des armatures métalliques placées le long de la balustrade, formant une guirlande fleurie à la maison.

Ce n’est pas vraiment une pergola, il manque les croisillons qui formeraient le toit de verdure. Mais vus du jardin, les rosiers grimpants qui courent devant la maison en donnent l’illusion.

Les murs en eux-mêmes sont recouverts de vigne vierge. Ils flambloieront à l’automne, quand les roses seront passées.

Giverny en bateau

Cézanne s’arrête à Vernon tous les mercredis. Cézanne, plus exactement MS Cézanne, c’est le nom d’un bateau de croisière sur la Seine, taille XXL.

Cézanne s’arrête à Vernon tous les mercredis. Cézanne, plus exactement MS Cézanne, c’est le nom d’un bateau de croisière sur la Seine, taille XXL.

Ils sont plusieurs à sillonner le fleuve tout au long de la belle saison, de mars à novembre.

Au départ de Paris, il faut une semaine pour rejoindre la Manche à Honfleur, de méandres en écluses. On peut aussi choisir de remonter le fleuve pour finir à Paris.

L’étape à Vernon est un des temps forts du voyage. D’autres escales sont prévues à Mantes-la-Jolie, au pied de Château-Gaillard aux Andelys, à Rouen…

Depuis le pont sur la Seine à Vernon, on a une vue plongeante sur le pont du Cézanne. Il est équipé d’un solarium avec des chaises longues, et d’un jeu d’échecs géant.

Les passants jettent avec un brin d’envie un coup d’oeil aux distractions proposées pendant la croisière. Ils n’en sauront pas plus de ce monde flottant qui permet de voyager de ville en ville sans changer d’hôtel.

Fleur des champs

On dirait des gouttes de pluie sur un carreau vert. A votre avis, quelle est cette plante largement cultivée aux environs de Giverny ?

On dirait des gouttes de pluie sur un carreau vert. A votre avis, quelle est cette plante largement cultivée aux environs de Giverny ?

Allez, je vous aide. La France en est le premier producteur mondial, la Haute-Normandie la première région de France pour cette culture, l’Eure le deuxième département au niveau national. Vous voyez, ça compte.

Si ça se mange ? Oui, mais ce n’est pas pour la consommation qu’on en fait pousser autant. Si ça fleurit ? Oui, par millions de petites fleurs bleues.

Si vous donnez votre langue au chat, approchez votre souris de l’image pour voir s’afficher la réponse : un champ de lin. Vous aviez trouvé ? Bravo !

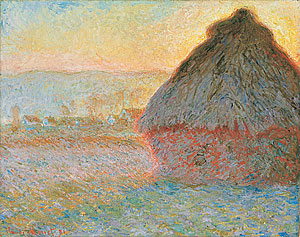

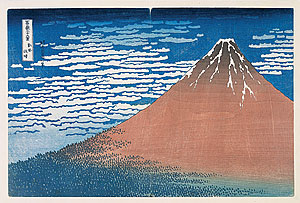

Inspiration

Quel lien y a-t-il entre l’oeuvre de Claude Monet et les estampes japonaises qu’il collectionnait passionnément ?

Quel lien y a-t-il entre l’oeuvre de Claude Monet et les estampes japonaises qu’il collectionnait passionnément ?

A l’automne prochain, le musée Marmottan-Monet à Paris proposera une exposition des estampes de Giverny, en relation avec des tableaux du maître.

La mise en parallèle des gravures japonaises et des toiles de Monet donne des résultats saisissants. Un des sites les plus extraordinaires qu’on puisse trouver sur internet à ce propos est celui conçu à l’occasion de l’exposition ‘Monet and Japan’ en 2001 en Australie, à Canberra et à Perth.

Les concepteurs du site ont réalisé un travail colossal de mise en relation d’estampes ayant appartenu à Monet avec ses tableaux. Les corrélations se font selon de multiples critères, composition, forme, technique, sujet… Surfer dans cette base permet de comprendre comment Monet a su s’inspirer des gravures qu’il avait sous les yeux dans sa maison. Il a adapté les leçons de l’art japonais à son style propre. Il s’en dégage une impression de connexion profonde entre ce Japon où il n’est jamais allé et son monde occidental.

Voici un exemple tiré de la rubrique « asymétrie ». A gauche, la toile de Monet Meule, soleil couchant peinte en 1891. A droite, une estampe d’Hokusai, Beau temps par vent du sud, extraite de la série des trente-six vues du Mont Fuji.

Cette gravure, dite aussi Fuji rouge, se trouvait dans le petit salon de Monet.

La similitude de composition et de forme est évidente. Même les coloris se répondent, avec ce cône supérieur sombre, ce bas rouge vibrant, cette ombre bleue de la meule.

Dans les 36 vues du Mont Fuji, Hokusai s’attache à représenter le volcan mythique à travers les variations climatiques. C’est sans doute l’artiste japonais qui a guidé Monet sur la voie des séries. Le maître de l’impressionnisme possédait neuf des trente-six vues.

Les abeilles de Giverny

Certaines visiteuses du jardin de Monet à Giverny entrent sans payer. C’est normal, elles viennent pour travailler. Distinguez-vous l’abeille en plein boulot au coeur de ce pavot ?

Certaines visiteuses du jardin de Monet à Giverny entrent sans payer. C’est normal, elles viennent pour travailler. Distinguez-vous l’abeille en plein boulot au coeur de ce pavot ?

Des amis apiculteurs ont installé des ruches dans un coin sauvage de mon jardin. Celui de Monet se trouvant à une distance qu’une abeille parcourt aisément, j’aime à croire que c’est peut-être l’une de mes pensionnaires qui est à l’oeuvre, et que dans le miel de mes amis il y a un peu du nectar des fleurs de Giverny.

Hier j’étais invitée à assister à l’inspection des ruches. L’apiculteur fait sa visite en plein après-midi, quand ces demoiselles sont presque toutes dehors. Malgré cette précaution, il en reste encore plusieurs centaines dans chaque ruche. C’est impressionnant de les entendre bourdonner, et je n’étais pas très fière quand elles se posaient sur mon voile de protection, à deux centimètres de mon visage !

Il faut sans doute un peu de pratique pour s’habituer à leur proximité et ouvrir les ruches à mains nues comme le fait l’apiculteur.

La phacélie

Dans la vallée de l’Eure, je tombe en arrêt devant un champ tout en fleur, d’un joli mauve. Qu’est-ce que c’est ?

Dans la vallée de l’Eure, je tombe en arrêt devant un champ tout en fleur, d’un joli mauve. Qu’est-ce que c’est ?

Une amie bien informée me renseigne : il s’agit de phacélie, une plante qui a plus d’une corde à son arc. Une étude canadienne détaille tous ses atouts.

D’abord, c’est une merveilleuse plante mellifère. Les abeilles adorent son nectar bien sucré. La phacélie donne un miel sombre et très parfumé.

Les abeilles ne sont pas les seules séduites par la phacélie. Toutes sortes d’insectes la visitent, elle permet donc d’attirer les prédateurs des pucerons pour protéger d’autres cultures comme le chou ou la betterave. C’est aussi un bon engrais vert, qui permet de reconstituer les réserves du sol quand on l’enfouit avec le labour d’automne.

Enfin, les éleveurs peuvent s’en servir de fourrage pour les bêtes.

Ce que l’étude canadienne ne précise pas, c’est l’utilisation picturale et, pourquoi pas, touristique qu’on peut faire de la phacélie, à l’instar des champs de lavande en Provence.

Les Nympheas de Monet

A Giverny, ça y est ! Les nymphéas sont en fleur dans le bassin du jardin d’eau de Claude Monet.

A Giverny, ça y est ! Les nymphéas sont en fleur dans le bassin du jardin d’eau de Claude Monet.

Les ilôts de nénuphars qui flottent à la surface du bassin s’ornent de couronnes de pétales roses, jaunes et blanches. A l’image de Claude Monet, on peut se perdre dans la contemplation des sortilèges du bassin.

Le nom de nymphéa choisi par Monet pour désigner tous ses nénuphars ne s’applique selon le Petit Robert qu’au seul nénuphar blanc. Toutefois, la diphtongue en éa sonne de façon plus légère et gracieuse que la terminaison en « ar », une désinence souvent péjorative. Pour nos oreilles contemporaines, les « éa » sont même furieusement à la mode pour les petites filles, d’Océane à Léa. A quand des petites Nymphéa ?

Le Robert nous informe que le nénuphar blanc s’appelle aussi lune d’eau. Quel pouvoir évocateur dans cette appellation ! Je me demande si Monet la connaissait.

Pour les Allemands, les nénuphars sont des roses de lac (Seerosen), pour les Anglais des lys d’eau (water lilies). Voilà de quoi rêver en les regardant flotter sur l’étang.

Une autre comparaison onirique est celle que propose Charles F. Stuckey dans sa monographie consacrée aux Nymphéas de Monet (Gründ). Le mot nymphéa dérivant de nymphe, il suggère une interprétation allégorique des tableaux de Monet. On pourrait y voir une analogie avec certaines oeuvres de ses contemporains, les Grandes Baigneuses de Renoir, les Grandes Baigneuses de Cézanne, ainsi qu’un tableau de grand format de Berthe Morisot représentant deux nymphes flottant dans une mer de nuages, d’après Boucher.

Le plus amusant, c’est l’explication qu’il donne pour justifier cette analyse. Monet se serait rabattu sur une représentation allégorique du corps féminin par absence de modèle.

D’après les enfants de Paul Durand-Ruel, le marchand de Monet, le peintre souhaitait abandonner l’étude du paysage pour celle de la figure. Il voulait même engager une jeune Parisienne, mais Alice, apprenant cela, aurait opposé son veto : « Si une femme entre ici, je sors de la maison ». La pieuse Alice ne badinait pas avec la morale !

La Grande Allée fin juin

En cette fin juin, les roses grimpantes apportent leur touche de poésie à la grande allée du jardin de Monet à Giverny. Des plates-bandes plantées serré, émergent les têtes ébouriffées des bleuets, les corolles somptueuses des lys et des pavots.

En cette fin juin, les roses grimpantes apportent leur touche de poésie à la grande allée du jardin de Monet à Giverny. Des plates-bandes plantées serré, émergent les têtes ébouriffées des bleuets, les corolles somptueuses des lys et des pavots.

Avez-vous remarqué la bordure vert tendre ? Les capucines se sont étoffées, mais elles ne portent pas encore de fleurs.

Fleurs en gros plan

Il y a une jubilation à utiliser la fonction macro de son appareil photo. La nature prend soudain une apparence, une structure, une présence différentes.

Il y a une jubilation à utiliser la fonction macro de son appareil photo. La nature prend soudain une apparence, une structure, une présence différentes.

J’ai fait l’expérience dans les jardins de Monet à Giverny. Cette fleur se présentait sous la forme d’une grosse boule perchée tout au bout d’une tige droite comme un i. Vue de près, elle se transforme en un bouquet dense d’étoiles blanches au coeur vert.

La fonction macro est dotée d’un pouvoir magique, elle nous apprend à voir. Sa loupe nous ouvre la porte d’un deuxième territoire de beauté inclus dans celui qui apparaît d’abord à notre regard. Comme Alice ou Gulliver, en nous approchant, nous changeons de dimension.

Les prodiges de mon appareil photo s’arrêtent là. Il n’est pas doué pour restituer les effets de lumière, l’atmosphère qui baigne le paysage à un instant donné.

Pour cela, il vaut mieux s’adresser à Monsieur Monet.

Rose orange

Dans les jardins de Monet à Giverny, ce buisson de roses se taille un beau succès. Impossible de passer à proximité sans entendre des exclamations d’admiration dans toutes les langues. C’est la star, tout le monde le prend en photo.

Dans les jardins de Monet à Giverny, ce buisson de roses se taille un beau succès. Impossible de passer à proximité sans entendre des exclamations d’admiration dans toutes les langues. C’est la star, tout le monde le prend en photo.

C’est sa couleur qui remporte tous les suffrages. Ce rose un peu saumonné, un peu orange. Original, non ?

Si vous voulez retrouver ce rosier lors de votre prochaine visite, vous ne pouvez pas le rater, il se trouve entre la maison de Claude Monet et la boutique.

Le Jardin aux iris, Giverny

8 juillet 2006 / 7 commentaires sur Le Jardin aux iris, Giverny

De retour de Londres, Monet retrouve avec bonheur le printemps givernois. Il peint quatre toiles dans cette partie de son jardin. C’est d’abord (Le Printemps, Giverny, w1620) une vue des pommiers en fleurs se découpant sur du ciel bleu, avec un horizon placé un peu au-dessous du milieu de la toile. Les touffes d’iris se confondent avec l’herbe au pied des arbres.

Puis (Pommiers en fleurs, w1621) Monet introduit la petite allée à la droite du tableau.

Dans son troisième tableau illustré ici, Monet change le cadrage pour placer l’horizon très haut. La floraison des pommiers a cédé la place à celle des iris. Le chemin semble sortir de nulle part. Les fleurs l’ont-elles envahi ? Cachent-elles un de ses détours ? L’allée permet en tout cas d’entrer dans le tableau, et de marquer la profondeur du verger.

La touche vibrante, très impressionniste de Monet se retrouve dans le traitement des feuillages et des massifs de fleurs. Ils apparaissent comme des masses colorées. Pour restituer l’impression printanière, Monet a employé des couleurs fraîches et claires, dans une harmonie de verts tendres et de mauves.

Dans son quatrième tableau (Allée de jardin, w1623) Monet monte encore l’horizon afin de diminuer l’importance des pommiers et augmenter celle des iris en fleurs. L’évolution de ses cadrages préfigure celle des Nymphéas. Au bord de son bassin, Monet donnera progressivement de moins en moins de place aux berges pour se concentrer sur les nénuphars flottant sur l’eau.