Claire Joyes-Toulgouat

Je viens d’apprendre avec une grande tristesse, et tout à fait par hasard, le décès de Claire -Joyes Toulgouat le 17 juin dernier, à l’âge de 81 ans. Claire Joyes était historienne de l’art, givernoise, et l’épouse de Jean-Marie Toulgouat, descendant d’Alice Hoschedé-Monet. Elle s’est éteinte à l’hôpital de Vernon ; ses obsèques ont eu lieu dans le Lot-et-Garonne, à Fréchou.

Si vous vous intéressez à Monet, il y a de grandes chances que vous ayez lu au moins l’un de ses livres. Le plus connu est celui qui regroupe les recettes servies à la table de Monet adaptées par le chef aux 30 étoiles Joël Robuchon, Les Carnets de cuisine de Claude Monet (Chêne). L’ouvrage a été traduit en dix langues et s’est vendu à plus de 600 000 exemplaires. Claire Joyes y retrace en détail la vie dans la maison du Pressoir à l’époque du peintre. Je l’ai lu plusieurs fois, toujours émerveillée par l’intelligence et le style de Claire Joyes, tout autant que par la multitude d’informations dont il regorge. Claire et Jean-Marie avaient pu interroger des personnes qui avaient très bien connu Monet.

Claire Joyes s’est aussi penchée sur l’ambiance du village de Giverny à l’époque de la colonie impressionniste dans Giverny – un village impressionniste au temps de Monet (Flammarion). Et je lui suis reconnaissante d’avoir partagé généreusement les photos de famille dans plusieurs livres sur Monet à Giverny.

En 2009, la Fondation Claude Monet lui avait confié la rédaction de sa nouvelle brochure : Claude Monet à Giverny, la visite et la mémoire des lieux. Son texte a été illustré d’une quarantaine de mes photos, aux côtés de celles du photographe Jean-Marie del Moral. Un honneur.

Le rosier survivant

Parmi les survivants toujours présents, on compte des arbres, des arbustes, une glycine, et aussi un rosier : le rosier Mermaid qui pousse juste sous la fenêtre de la chambre de Monet. Remontant, il produit des fleurs simples jaune pâle de juin à novembre.

Le rosier Mermaid a inspiré un tableau à Blanche Hoschedé-Monet, que l’on peut voir en ce moment au musée de Vernon dans le cadre de l’exposition Saga familiale :

Blanche a posé son chevalet devant le premier atelier, dont on aperçoit la fenêtre en haut du tableau. Et il me semble reconnaître dans la partie supérieure à droite la porte ouverte de l’atelier, lampes allumées peut-être, émettant une lumière orangée. Difficile de dater cette toile, quelque part entre 1927 et 1947, entre la mort de Monet et celle de Blanche. La touche vibrante est impressionniste, l’utilisation de l’espace fait penser aux Clématites de Monet, à ses Chrysanthèmes, au Parterre de marguerites de Caillebotte, des vues plongeantes qui couvrent toute la surface du tableau. Ici, Blanche donne de la verticalité à la toile grâce à l’évocation de la fenêtre.

Gilbert Vahé aime bien raconter l’histoire de ce rosier. En tant que chef-jardinier, il a eu maintes fois l’occasion d’accompagner des personnalités dans le jardin ; déambulations ponctuées de brefs commentaires : Gilbert Vahé n’est pas un grand bavard. En 1985, se souvient-il, l’hiver avait été si glacial que le rosier avait gelé. Mais la plante est repartie des racines au printemps suivant !

On sent dans son intonation toute la surprise et la joie éprouvées au début de 1986, quand il s’est aperçu que le rosier Mermaid refaisait de nouvelles pousses, son émerveillement devant la puissance de ce rosier et la résilience de la nature. Des émotions qui venaient remplacer la désolation ressentie après le gel.

J’aime le fait qu’il aime raconter cette histoire. On y entend de la fierté d’avoir préservé un rosier historique, de l’humilité d’avoir failli le perdre. Faire le tour du jardin avec Gilbert Vahé, c’est découvrir les lieux de son point de vue, comprendre un tout petit peu ses responsabilités et son métier, à travers son ressenti.

Le rosier Mermaid symbolise l’histoire du jardin de Monet, qui a failli disparaître, et qui est reparti vigoureusement de ses racines, grâce à tous les jardiniers de Giverny.

Coucher de soleil sur Giverny

Le jardin du yoga

A la Roche-Guyon, à quelques kilomètres de Giverny, un nouveau jardin vient d’ouvrir. Il se situe rue des Jardins, une voie parallèle à la rue principale en descendant vers la Seine. Faites quelques pas dans cette rue tranquille ; vous verrez bientôt un portail grand ouvert et une pancarte indiquant le Jardin du Yoga.

En matière de jardins, ce sont toujours un peu les mêmes thématiques qui reviennent (par exemple les cinq continents…) ; celle-ci m’a paru assez intrigante pour me donner envie d’aller voir. L’espace, clos de beaux murs de pierre, renferme quelques arbres fruitiers, des massifs tout simples de bergénias ou d’iris qui doivent être jolis au printemps, et des sculptures sans prétention figurant des postures de yoga.

Peut-être que les adeptes reconnaissent au premier coup d’oeil les mouvements dont il est question. Un panneau à l’entrée les identifie. A gauche, voici la torsion assise. Contre le mur, le guerrier. Le panneau vous suggère de les imiter. Je m’essaie à copier le guerrier, qui ne demande pas de s’asseoir, mais c’est plus difficile qu’il n’y paraît, surtout en robe.

Par-dessus le mur, l’arbre du voisin tend ses branches, gagné lui aussi par l’envie de s’étirer. Une partie du jardin est à l’ombre, l’autre au soleil, avec vue sur le donjon médiéval en haut de la colline. Le parcours, si parcours il y a, est ponctué de bancs. Si vous préférez la méditation, vous pouvez aussi vous poser un moment et rester là à laisser les minutes couler tout doucement.

Ce n’est pas un jardin qui en rajoute, mais il a une âme, c’est indéniable. Le panneau d’accueil informe les visiteurs que l’endroit a été offert à la commune par Déborah Manetta en mémoire d’Eugène Finley qui aimait beaucoup la Roche-Guyon. C’est Déborah qui a sculpté les postures. On aurait aimé en savoir un peu plus.

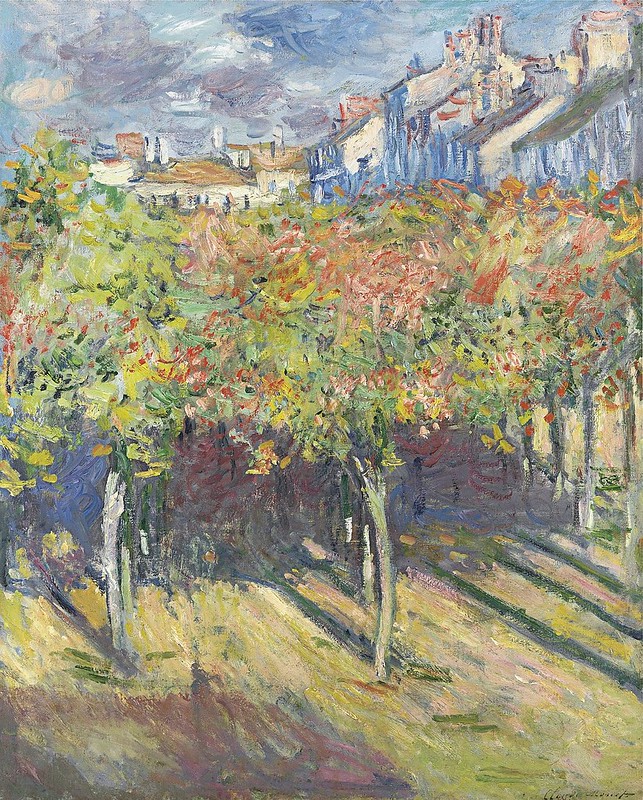

La collégiale de Vernon par Robinson

Le musée de Vernon n’avait pas encore d’oeuvre de Robinson, l’une des figures majeures de la colonie impressionniste de Giverny. Cette lacune est très heureusement comblée par l’achat, en décembre dernier, de ce tableau qui montre la collégiale de Vernon vue depuis la rive droite de la Seine.

Par rapport aux autres toiles impressionnistes de la collection du musée, il est assez petit, mais il représente notre bonne cité, d’une part, et il est d’une très jolie facture du plus pur style impressionniste : touche rapide, intérêt pour le rendu des reflets, de la lumière et des effets atmosphériques, finesse des coloris… Robinson avait parfaitement assimilé la leçon de Monet, dont il était l’ami.

Comme pour souligner qu’il s’agit d’une représentation d’un aspect fugitif du paysage, Robinson a daté l’oeuvre au revers. Cette scène a été peinte le 10 août 1888. Et au vue de la lumière sur la collégiale qui éclaire la pente nord du toit de la nef, l’après-midi est bien avancée. Il n’est pas nécessaire d’être vernonnais pour savoir de quel côté le soleil va se coucher. Comme presque toujours, l’église est orientée. Sur le tableau, le sud est à gauche, le nord à droite, et l’ouest face à nous. Robinson peint presque à contre-jour.

Massif rose à la Giverny

Ce massif rose très raffiné de Giverny se trouve devant la maison à gauche, au pied de la fenêtre du premier atelier. Les fleurs cascadent des grandes aux petites, et s’arrêtent devant vos pieds en une écume mousseuse faite d’oeillet, diascia, laurentia, pétunia, héliotrope, phlox, gomphrena, cuphea, zinnia, scaevola, asarine et certainement encore bien d’autres que je n’ai pas repérées…

Quand Monet jouait aux barres

A la fin de son ouvrage Claude Monet, ce mal connu, Jean-Pierre Hoschedé, beau-fils du peintre, a inclus quelques pages de notes rédigées par sa soeur Blanche. Elle y livre des souvenirs inédits et précieux, qui n’ont pas toujours un lien avec l’histoire de l’art. Ainsi se souvient-elle que Monet aimait beaucoup les enfants, qu’il était taquin, et qu’il jouait volontiers avec eux. « Je me rappelle des parties de barres à Vétheuil, sur la route de la Roche-Guyon, et aussi des parties de cache-cache dans l’île de Bennecourt ».

Les règles du jeu de barres vous sont-elles familières ? J’ai longtemps cru qu’il s’agissait d’un jeu d’adresse, mais pas du tout. C’est un jeu de course où il faut faire des prisonniers, mais seul le joueur qui a quitté son camp le plus récemment peut « prendre » ou délivrer. D’où l’intérêt de rester dans son camp jusqu’au moment opportun, quand un partenaire est en danger.

Voici l’endroit où les enfants et Monet jouaient aux barres, juste devant leur maison de Vétheuil, que l’on voit au centre de la toile à gauche de la route, au second plan. C’était encore un chemin de terre aux très rares véhicules à chevaux. Les piétons étaient les maîtres de la route, comme le montre le tableau.

Nous avons intégré depuis l’enfance d’être relégués sur les bas-côtés par la circulation. J’ai souvent été surprise, en cherchant l’emplacement exact où Monet s’était placé pour peindre une oeuvre, de me retrouver au milieu de la chaussée. Il pouvait y rester des heures avec son chevalet sans être dérangé. De nos jours, on a l’impression de se mettre en danger, rien que le temps de prendre une photo.

Giverny rêvé

Ce grand tableau de Theodore Butler vient de passer en vente aux enchères le 26 mai 2022, et s’est envolé à 107.475 dollars. Voilà une oeuvre d’un charme fou, dans laquelle l’artiste célèbre son bonheur de vivre à Giverny. Il a pris plaisir, on le sent, à peindre sa propre maison, tout à fait à gauche de la toile.

Couleurs vives et douces à la fois, imagerie naïve de ce paysage qui paraît rêvé, presque trop beau pour être vrai… C’est l’idylle de la vie humaine en harmonie avec la nature, exprimée par l’écho entre les rangées de pommiers en fleurs et les poufs poufs vaporeux de la locomotive. Tout fume dans ce tableau, les cheminées du village, les remorqueurs sur la Seine… Tout au fond, au pied de la colline un autre train sur la ligne Paris-Rouen répond au premier, qui traverse Giverny et dessert la ligne Pacy-Gisors.

Pour peindre cette vue aérienne du village, Butler est monté sur la colline qui le surplombe. Il semble penché au bord d’un à-pic, d’une falaise. On a l’impression qu’on va tomber.

Où a-t-il bien pu se placer ? Quand je crois avoir trouvé l’endroit, il y a toujours quelque chose qui ne colle pas. Voici une photo prise quelques jours plus tôt dans l’année, peu avant la floraison des pommiers et des cerisiers. On reconnaît la tour du moulin des Chennevières à droite. La maison haute du tableau, la Maison Rose, figure presque au centre de la photo. Son angle correspond à celui du tableau, alors que l’angle du moulin n’est pas le même. Pour lui, Butler a dû planter son chevalet un peu plus à gauche, de façon à voir le côté est de la tour, qui est au soleil dans son tableau.

Ce n’est pas la seule distorsion de perspective. Derrière le moulin, le bras de l’Epte trace une ligne droite. Butler a préféré s’intéresser à la petite courbe de la rivière juste avant, et l’a rapprochée du moulin. Il assouplit les formes trop géométriques des champs en les animant de chemins dansants.

Le coteau un peu monotone à l’arrière-plan ne faisait pas son affaire : Butler a tourné son regard un peu plus à droite, vers la carrière de pierre qui grignote la colline. Il a réduit la plaine entre le village et la Seine. Tout se passe comme s’il avait mêlé plusieurs points de vue, façon Demoiselles d’Avignon, vous voyez ? Peut-être n’a-t-il pas cherché à remettre son chevalet au même endroit à chaque fois, tirant le meilleur de différentes positions. Mais il est peu probable qu’il ait transporté cette toile imposante sur la colline. Est-ce une recréation de mémoire ? A-t-il pris des notes, fait des esquisses, des dessins préparatoires ?

Peu importe au fond la méthode utilisée. Seule compte l’émotion que le peintre transmet : la joie de vivre dans ce décor idéalisé, source inépuisable d’inspiration pour un artiste. A travers le regard de Butler sur le village, on peut deviner l’émotion de Monet en découvrant Giverny, quelques années plus tôt.

La famille Butler

(A voir en ce moment au musée de Vernon)

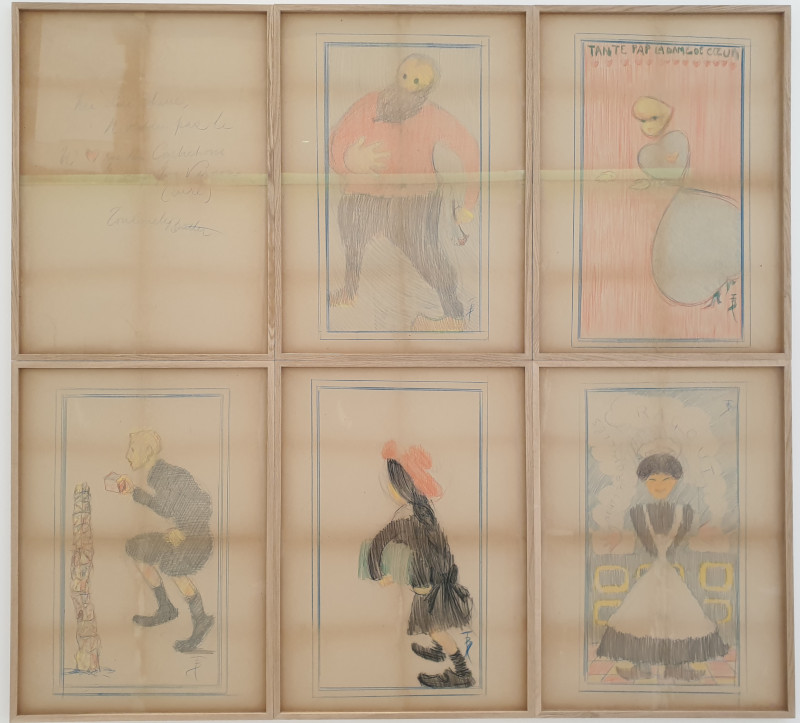

Le musée de Vernon propose pendant tout l’été Saga familiale, une belle exposition sur Monet et les peintres de sa famille, à savoir Blanche Hoschedé-Monet, Theodore Butler et James Butler.

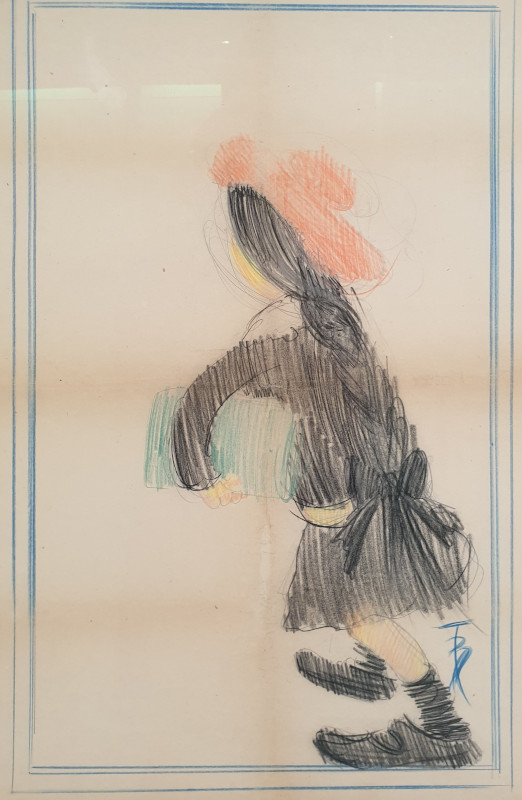

Parmi les oeuvres originales présentées pour la première fois par le commissaire Philippe Piguet figure cet ensemble de grands dessins aux crayons de couleur. Ils n’ont rien à voir avec des oeuvres destinées à la vente : ce sont des dessins faits pour être donnés en cadeau à une petite fille. On y reconnaît, dans l’ordre de présentation choisi par le commissaire, les membres de la famille de Theodore Butler : le peintre lui-même, Marthe Hoschedé-Butler, Jimmy Butler, Lily Butler et la cuisinière. L’ensemble est dédicacé dans le premier cadre :

« Ma Sisi chérie,

N’oublie pas le N° ‘coeur’ rue des Corbichons

Giverny par Vernon (Eure)

Ton oncle Butler. »

Sisi, c’est Simone Salerou, la fille de Germaine Hoschedé-Salerou. Elle est née en 1903.

Les dessins débordent de tendresse et de connivence. Qu’est-ce que cette rue des Corbichons, inconnue à Giverny ? Le terme n’est pas dans le dictionnaire. On dirait un mot d’enfant, une blague familiale, à l’image des manradines.

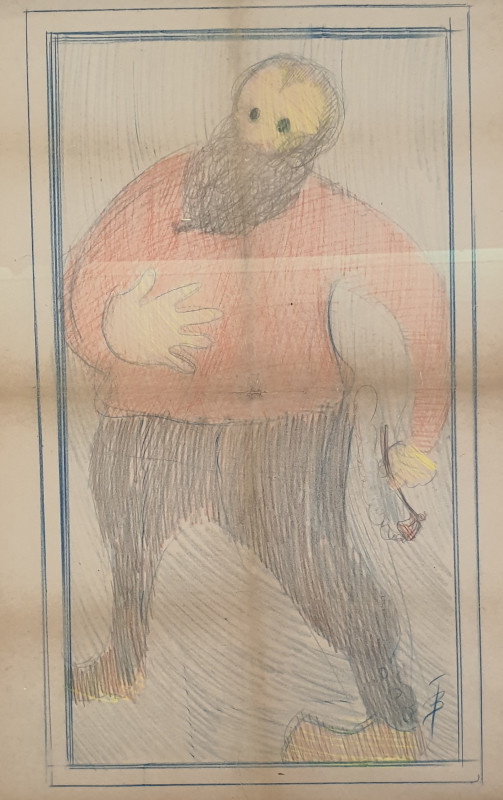

Theodore Butler s’est représenté en sabots, pipe à la main, le nez et la bouche noyés dans une barbe abondante, les yeux naïvement dessinés comme des billes, le visage en forme de coeur.

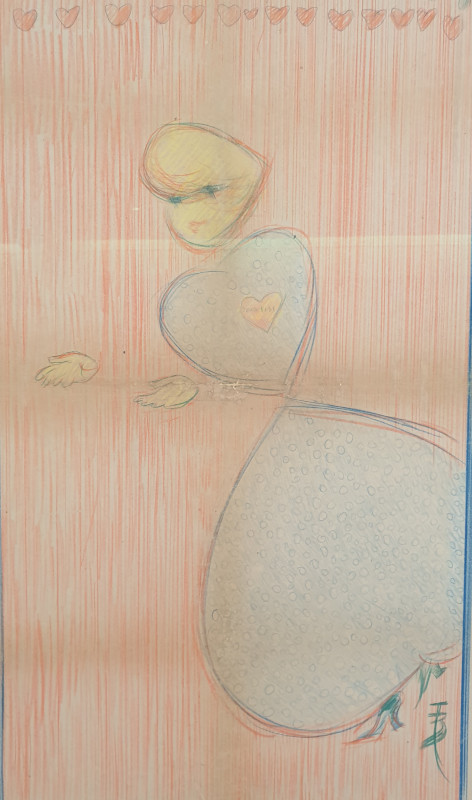

Sous le titre Tante Pap, la Dame de coeur souligné d’une rangée de petits coeurs, Theodore a figuré sa seconde épouse Marthe, la tante de ses enfants à lui tout autant que la tante de Sisi. Il s’est amusé à n’utiliser que des coeurs pour le visage, le buste et la jupe dont dépassent deux petites chaussures à talons. Au milieu de la poitrine, encore un coeur, marqué ‘Pour Sisi’.

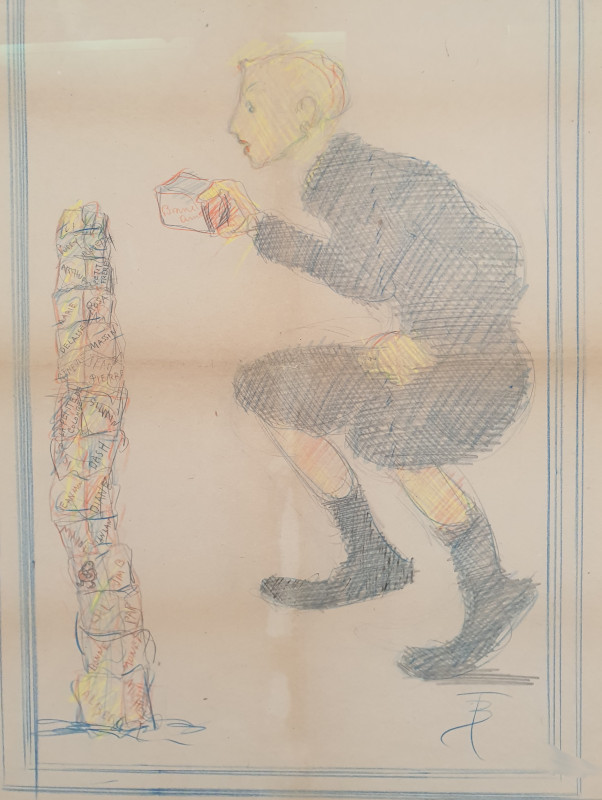

Le dessin représentant Jimmy, alias James, alias Jacques Butler, est peut-être le plus intéressant. L’enfant est pris sur le vif en train de construire une tour de cubes, dans une attitude qui rappelle celles des membres de la famille Fenouillard de Christophe. En regardant attentivement, on s’aperçoit que chaque cube porte le nom d’un proche ou d’un membre de la famille.

Tout en bas, en fondation, le plus gros porte le nom d’Albert. C’est le papa de la petite Sisi.

Puis viennent Michel (le fils cadet de Monet), Bonne (Alice Hoschedé-Monet), Monet, Lili (Alice Butler, la cousine de Sisi), Pap (Marthe Hoschedé-Butler, sa tante), Jim, le cousin de Sisi (James Butler), Maine (Germaine, la mère de Sisi), Lanlan (Blanche Hoschedé-Monet) et Jean Monet (fils aîné du peintre). Ils sont suivis de Diane (?), Sisi elle-même, Dash (?), La petite colombe (?), Sylvain (le chauffeur de Monet, je suppose), Pierre (?), Geneviève (Costadau, épouse de Jean-Pierre Hoschedé), Jean-Pierre (Hoschedé), puis Delasse, Marie, Rosa, Arthur, Petit frère, Pussy et Poussette, sans doute des employés de la famille pour les premiers, ou un bébé à naître, ou encore des chats pour les derniers. On retrouve dans cette énumération le goût de l’époque pour les surnoms.

Et le cube qui doit couronner le tout commence par Bonne Ann.. Bonne année ? Serait-ce un cadeau d’étrennes ?

Lili est représentée en écolière. Elle est née en octobre 1894, ce qui lui fait 9 ans d’écart avec la petite Sisi. Son frère le constructeur de tour en cubes a 18 mois de plus. On peut supposer que Sisi est très petite, on serait vers 1905 ou 1906 tout au plus.

C’est la cuisinière de la famille, sans être nommée, qui clôt cette galerie de portraits avec un bon sourire et les mains ouvertes, tandis que derrière elle, sur le grand fourneau, mijotent oeufs brouillés et ragout. Les plats préférés de la famille ? Ou de Theodore Butler ?

- Note du 7 août : le mystère de la rue des Corbichons est résolu ! C’est l’ancien nom de la rue du Colombier, comme le montre le cadastre napoléonien. Cela pourrait être tout simplement un nom propre. Merci Véronique !

Des brassées de rudbeckias

Même les moins motivés des jardiniers du dimanche peuvent profiter de l’éclatante floraison des rudbeckias dans leur jardin. Il suffit de les planter une fois pour toutes, et voilà le massif qui s’ensoleille fidèlement chaque été. La contrepartie de cette relative paresse ? Une fleur toute simple, coeur noir cerné d’un rang de pétales d’une taille modeste.

A Giverny, c’est tout l’inverse. Les jardiniers qui travaillent toute la semaine dans le domaine de Claude Monet débordent de savoir-faire et d’ardeur à la tâche, clés pour une créativité beaucoup plus grande. A eux la richesse sans fin des annuelles ! Dans les massifs jaunes et orange, les rudbeckias cultivés en serre à partir des graines et replantés ensuite dans le jardin rivalisent de luminosité.

Ils existent dans une gamme hallucinante de formes et de nuances. Leur couleur varie du jaune au marron, ils peuvent être unis ou bicolores, garnis d’une seule rangée de pétales ou au contraire froufrouter de multiples épaisseurs. Leur centre le plus souvent noir, sinon vert, s’agrémente d’une petite couronne et prend des allures variées. Les pétales, parfois immenses, se recourbent, s’enroulent, se dressent ou retombent avec nonchalance. Leur aspect évoque tantôt le velours, tantôt le satin.

On reste ébahis de cette diversité, à observer leurs dissemblances et leur beauté dans un jeu de comparaisons qui ne cesse de révéler des individus différents. Dans la grande famille des rudbeckias, les cousins sont légion. Ils gardent un air de parenté qui les fait s’harmoniser à la manière d’un bouquet, plantés très serrés comme ils le sont à Giverny.

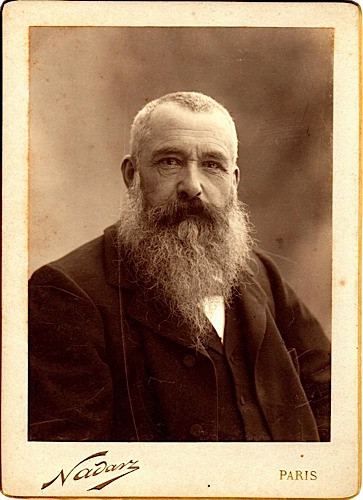

Monet par Nadar

« Est-ce que je suis bien comme ça ? » On imagine Monet interrogeant son épouse Alice, alors qu’ils se préparent tous deux à aller se faire tirer le portrait par Paul Nadar, le fils de Félix Tournachon, en décembre 1899. Voici le peintre sur son 31, astiqué jusqu’au dernier poil de barbe, avec la coupe autour de l’oreille parfaitement dessinée de celui qui sort de chez le coiffeur.

Monet n’en était pas à son premier portrait, puisque jeune homme il avait déjà posé devant l’objectif d’une autre célébrité de la photo, Etienne Carjat. Tout en s’avouant troublé par la très grande ressemblance, Monet est très satisfait des clichés pris par Nadar ; il va lui en commander des tirages pour en faire cadeau à ses proches, comme l’atteste la lettre qu’il adresse au photographe :

Lettre N° 1489 de Claude Monet à Paul Nadar

Giverny, 2 janvier 1900

Cher Monsieur Nadar,

Je vous remercie bien de l’envoi que votre lettre ne me faisait pas espérer. Nous sommes enchantés. Tout le monde trouve les épreuves de moi superbes, ainsi que les agrandissements qui sont bien un peu effrayants à cause de la si grande vérité.

Vous serez bien aimable de faire tirer comme c’est déjà convenu 12 portraits de ma femme, celui au chapeau, et 6 de l’autre, j’entends des grands et non les agrandissements bien entendu et sans aucune retouche, j’y tiens ; des miens également : 12 de celui de face, 6 de celui de profil des grands portraits, plus 12 de l’épreuve que je vous adresse par même courrier et qui est particulièrement ressemblant.

Tous mes compliments et félicitations, car je n’ai jamais vu d’aussi belles photographies.

Bien cordialement à vous,

Claude Monet

P.S. Vous recevrez ces jours-ci un croquis au pastel que j’ai fait mettre sous verre. Ce n’est qu’un simple croquis déjà un peu ancien, à titre de sympathique souvenir. Cl. M.

Pari gagné

En début de saison, les nymphéas, fleurs iconiques de Giverny, refusaient obstinément de pousser et de fleurir. Ils étalent désormais leurs beautés dans le bleu du reflet, et les visiteurs peuvent admirer des variétés peu vues encore à Giverny, choisies dans l’esprit de Monet.

Vase dit aux chauves-souris

A la nuit tombante, les chauves-souris sortent des anciennes carrières de pierre qui s’ouvrent à flanc de colline dans la vallée de la Seine, et partent à la chasse aux insectes. En me rendant au pont de Vernon pour admirer le feu d’artifice, j’ai été heureuse d’en apercevoir trois qui tournoyaient dans le ciel, comme elles devaient tournoyer au-dessus du bassin de Monet à la nuit tombante, il y a un siècle.

Monet aimait-il les chauves-souris, ces mignons petits mammifères mis en danger par l’extermination des insectes ? Le peintre possédait en tout cas un grand vase bleu orné de chauves-souris qu’il avait posé en bonne place sur la cheminée de la salle à manger.

D’accord, on est à la limite de l’abstraction… Mais je crois me souvenir d’avoir entendu Claire Joyes (épouse de Jean-Marie Toulgouat, descendant d’Alice Hoschedé-Monet) l’appeler le vase aux chauves-souris, en le qualifiant de « très beau ». C’est donc qu’il était révéré dans la famille.

En Chine et au Japon, les chauves-souris sont symbole de longévité, ce qui n’a rien d’étonnant puisqu’elles peuvent vivre 40 ans. Elles représentent aussi la prospérité et le bonheur. Monet le savait-il ?

A voir ce vase trôner sur la cheminée, on s’interroge sur ce qui lui a valu cette place de choix. Le peintre l’avait-il acheté, ou était-ce un cadeau ?

Par chance, l’un des contemporains de Monet, son beau-fils Jean-Pierre Hoschedé, évoque ce vase dans son ouvrage Claude Monet ce mal connu, d’abord en légende de la célèbre photo de la salle à manger avec Monet :

La salle à manger. Remarquer sur la grande cheminée, en son milieu le vase donné à Monet par Koechlin.

Puis p. 100 :

« C’est Deconchy qui mit Monet en très bonnes relations avec Raymond Koechlin. Leur amitié fut réciproque et souvent cet éclectique amateur d’art fut reçu à Giverny, toujours très amicalement. Il donna à Monet un magnifique grand vase qui est toujours sur le dessus de la cheminée de la salle à manger et Monet avait désiré qu’on donnât, après sa mort, à cet ami, un vase japonais qu’il aimait beaucoup et dont j’ai gardé le souvenir : couleur gris beige craquelé, goulot long et mince, base très large et ronde… »

Raymond Koechlin était un collectionneur d’art impressionniste autant que de beaux objets du Japon.

Ce vase comptait donc beaucoup pour Monet, et il n’est pas étonnant qu’il ait eu envie de s’en servir pour le peindre orné d’un splendide bouquet de chrysanthèmes multicolores, une fleur elle aussi symbole de longévité. L’aspect exotique du vase comme des fleurs et l’accord chromatique du bleu et de l’orange pourraient expliquer ce choix.

Il y a tout de même une incohérence entre ces souvenirs si précis et la date de 1882 attribuée au tableau dans le catalogue raisonné de Monet.

Pour Daniel Wildenstein :

« A Poissy, vers la mi-novembre 1882, Monet entreprend un tableau de fleurs qui pourrait bien être ce vase de chrysanthèmes. »

Or Raymond Koechlin n’aurait commencé à collectionner qu’à partir de 1895, année où il hérite de la fortune de son père.

A y regarder de près, l’auteur du catalogue raisonné n’a pas beaucoup d’informations sur ce tableau. Photo en noir et blanc, pas de dimensions, tout porte à croire qu’il ne l’a jamais vu en vrai et n’a donc pas pu procéder à une analyse stylistique fine. De même, la provenance est lacunaire : on ignore tout de ce qui se passe avant 1940. La logique qui sous-tend le classement en 1882 paraît être l’époque de floraison des chrysanthèmes, puisque deux lettres adressées par Monet à Durand-Ruel à la mi-novembre 1882 évoquent un ou des tableaux de fleurs à finir, qui l’empêchent de se déplacer à Paris.

Feux d’artifice au pont de Vernon

En 2022, c’est toujours de la rive droite de la Seine, près du pont de Vernon, que sont tirés les feux d’artifice du 14 juillet ! La colline à l’arrière-plan, dite côte de la Justice car au Moyen Âge le gibet se trouvait au sommet, n’a pas changé, et des peupliers ornaient récemment encore la berge, au même endroit. Mais le beau pont de pierre du 19e siècle a fait place à un ouvrage d’art moderne aux piles de béton et au tablier de métal.

Ce soir, nombreux seront ceux dans le public qui essaieront d’immortaliser le spectacle avec leur téléphone. Y aura-t-il des peintres ? C’est tout le mérite de Theodore Butler, le beau-gendre de Monet, d’avoir capté une impression fugitive dans cette étude de feux d’artifice datée de 1908.

L’harmonie chromatique évoque la tombée du jour, dans une plaisante gamme de bleus, de mauves et de verts. En plein centre de la composition, des tourbillons de lumière vive attirent le regard. La fumée qui s’étire vers la droite du tableau apporte du mouvement à la scène. Au premier plan, un personnage dans une barque ornée de deux lumières roses paraît ramer.

Tout étonne dans ce tableau : pourquoi les réverbères sont-ils restés allumés ? Que fait là ce rameur ? De quel engin pyrotechnique s’agit-il ? Où sont passés les spectateurs ? Reste le plaisir de l’oeil de cette scène aquatique animée de reflets, où l’ombre épaisse contraste avec l’éclat des feux et des lumières.

L’été des dahlias

Les dahlias sont en fleur à Giverny, et ne cessent de nous étonner par leurs couleurs et leurs formes chaque année plus extraordinaires. Dahlia dentelle, pompon, décoratif, balle, cactus, les genres de manquent pas et sont parfois si différents qu’on a du mal à croire qu’il s’agit de la même espèce.

Les jardiniers les mêlent à beaucoup d’autres fleurs, ici des mufliers, sauges, asters et glaïeuls dans un massif plutôt violet, de façon à profiter au mieux de leurs couleurs sans qu’ils ne volent la vedette aux autres.

Bienvenue au château

Une certaine animation régnait ce matin au château de la Roche-Guyon, où les allées et venues de véhicules et de livreurs tranchaient avec le calme habituel. Comme le domaine accueille de nombreuses manifestations artistiques, je n’ai pas prêté tellement d’attention à cette effervescence, jusqu’au moment où je me suis retrouvée nez à nez dans la salle des gardes avec un jeune homme roux au large sourire qui n’était pas sans ressemblance avec le prince Harry.

Le gros carton qu’il portait est allé rejoindre une pile en transit dans cette vaste salle où nous admirions le plafond aux poutres peintes ornées de la devise des La Rochefoucauld : « C’est mon plaisir ». Un cheval à bascule aux couleurs vives qui n’avait pas trouvé place dans les cartons trônait en équilibre sur l’un d’eux, petite touche de gaieté dans la pièce solennelle. Le jeune homme s’est redressé et s’est tourné vers nous. « On emménage ! On vient vivre ici ! » nous a-t-il expliqué, radieux.

Ce n’est un secret pour personne, la famille La Rochefoucauld réside toujours dans le château, au deuxième étage, au-dessus des appartements historiques ouverts au public. Mais depuis que je guide à La Roche-Guyon c’est la première fois que je rencontre un membre de la famille, très discrète d’habitude.

Mon groupe et moi-même n’étions pas au bout de nos surprises. Car à peine quittions-nous la salle-à-manger que nous étions accueillis par le duc de La Rochefoucauld en personne. Il s’est présenté à nous comme le propriétaire du château. Son salut à mon intention était si urbain que je me suis demandée un instant si nous avions déjà fait connaissance. Je ne crois pas, mais c’est un talent de demander Comment allez-vous ? avec tant de chaleur humaine. Puis il s’est adressé à mon groupe d’Américains, dans un anglais parfait, pour leur souhaiter la bienvenue et expliquer que c’est la nouvelle génération qui s’installe et vient vivre au château, une famille qui comprend trois petits dont l’aîné a cinq ans.

J’aurais bien aimé savoir quels étaient les liens entre les personnes, quels titres ils portent, etc, mais je n’ai pas osé poser trop de questions. J’étais touchée du sentiment de joie profonde qui émanait du père et du jeune homme, son fils ? son gendre ? Cet emménagement, c’était jour de fête.

Le plus curieux a été la réaction de mes clients après cette rencontre. Car ils se sont tous projetés dans cette idée de vivre dans le château, et à ma surprise elle ne semblait pas du tout leur faire envie.

Et comment on chauffe ? Il doit faire froid l’hiver ? J’ai eu beau leur expliquer que l’étage supérieur a des plafonds moins hauts, ils n’étaient pas convaincus. Qu’ont-ils fait des rêves de princesses et de châtelains de leur enfance ? Avec l’âge ils préfèrent leur petit nid douillet, leurs appartements climatisés. N’est pas aristocrate qui veut.

La cruche verte

Dans cette vibrante nature morte, Blanche Monet associe les produits de l’automne : pommes et courge, à une cruche ornée de coulures vertes.

La dénomination des tableaux, en particulier des natures mortes, pose parfois question. Je ne suis pas sûre que cette composition nous présente un potiron, que je me figure plutôt rond et côtelé, mais il s’agit bien d’une cruche et non d’un broc ou d’un pichet. La particularité de la cruche est d’être en terre cuite et de posséder une anse qui en facilite le transport.

Courge et cruche ! Deux objets rebondis et supposés creux, comme le serait prétendûment le crâne des personnes à qui on jetait autrefois ces mots à la tête. Je crois que l’insulte est devenue assez désuète et ne s’emploie plus guère que contre soi-même, par dérision.

Et si nous mangeons toujours courges et potirons, l’usage de la cruche se fait rare depuis l’installation de l’eau courante.

Les Monet se servaient-ils de leurs cruches, ou les gardaient-ils pour leur valeur décorative ?

La maison de Claude Monet à Giverny conserve non seulement les objets qui ont appartenu au peintre, mais aussi ceux qui ont servi de modèle à sa belle-fille. Le petit cruchon du tableau est présenté dans l’épicerie en compagnie de deux autres plus grands d’un vert pâle et uni.

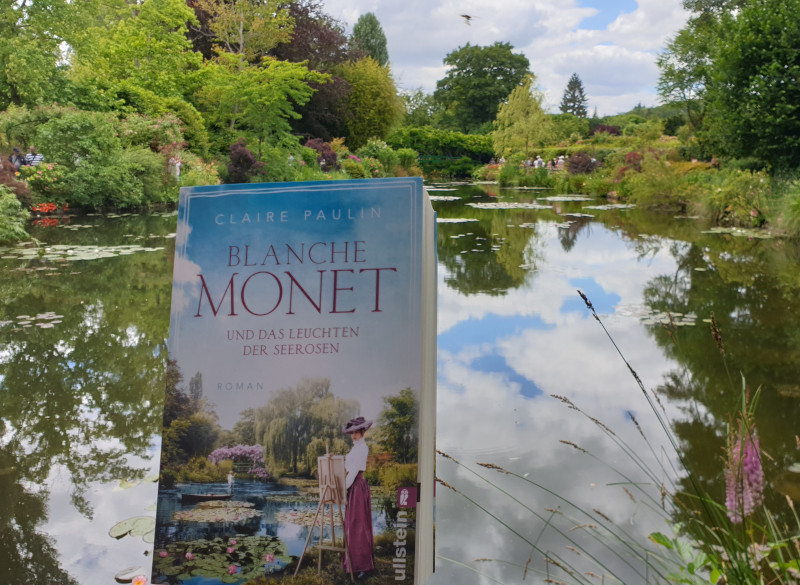

L’histoire de Blanche

Si vous lisez l’allemand, voici un très joli livre qui vient tout juste de paraître et qui pourrait vous plaire. Claire Paulin (Petra Göbel de son vrai nom, qu’elle utilise dans un autre genre pour signer des histoires d’enquêtes policières déjantées) Claire Paulin donc y raconte l’histoire de Blanche Hoschedé-Monet, la double belle-fille de Claude Monet.

J’avais fait la connaissance de l’auteure sous des trombes d’eau et dans les éclats de rire l’été dernier, et par la suite, elle m’a fait lire son manuscrit au fur et à mesure de sa rédaction. J’ai beaucoup apprécié sa plume alerte, très agréable à lire, et son imagination pour restituer des scènes qui ont dû avoir lieu et qu’elle a rendues avec une grande vraisemblance.

Je savais par exemple que pendant le séjour des Hoschedé-Monet à Vétheuil, leur blanchisseuse, lasse de ne pas être payée pour son travail, avait fini par retenir le linge. C’est une chose de lire cette information, c’en est une autre de suivre le dialogue comme si on y était entre Blanche, envoyée chercher les vêtements propres, et la blanchisseuse qui ne mâche pas ses mots. Les écrivains ont ce talent de remplir les blancs, d’imaginer ce qui a pu se passer et de restituer les émotions avec véracité. Claire Paulin élucide à sa façon les raisons pour lesquelles Blanche et Jean Monet n’ont pas eu d’enfant, en particulier. Ou pourquoi Monet a refusé la main de sa belle-fille à Breck.

Nous n’avons pas forcément la même vision de Blanche, même si nous sommes d’accord sur bien des points. L’auteure en a fait un personnage qui me paraît plus décidé, libre et moderne qu’elle n’a dû l’être, mais ce n’est pas très grave. Blanche est très attachante, comme les autres protagonistes. Et la plupart des faits racontés sont réels.

Du soleil sur la berge

Ce jeune saule est le dernier rescapé d’un groupe de trois qui ombrageaient la rive de l’étang aux nymphéas de Monet, du côté du pont japonais. Ses deux voisins, un peu plus grands, ont dû être abattus pour cause de maladie.

C’est une toute autre lumière, soudain, dans ce coin du jardin de Giverny qui était toujours à l’ombre. Mais il y a aussi comme un manque, une absence, une présence en creux, une tristesse. Et cette prise de conscience qu’un jardin sans ses arbres a bien moins d’intérêt. Les fleurs ne font pas tout, si belles soient-elles.

J’espère que l’absence de concurrence donnera de l’élan à ce jeune saule pour croître à toute allure et acquérir la belle majesté de celui qui résiste au passage du temps depuis un siècle, à l’autre bout du bassin.

Vous reprendrez bien un peu de culture globale ?

Ce n’est pas route de l’abbaye, mais sur le chemin du château, au Petit Andely, que l’on peut remarquer ce panneau, parce que décidément les quatre garçons dans le vent traversent les décennies.

Notre oeil a souvent pour habitude d’ignorer la signalisation ou le mobilier urbain ; il recherche les éléments plus intéressants et pittoresques, comme la flèche de l’église Saint-Sauveur au loin ou la tour Paugé à côté. Il faut l’inattendu du décor surajouté, l’humour du détournement pour que les passants qui empruntent cette impasse prennent conscience du panneau.

Ce même sens interdit portait naguère un panneau additionnel « sauf riverains », et j’ai expliqué le sens de ces mots de nombreuses fois à mes clients anglophones en redescendant de Château-Gaillard. Le panneau a perdu sa mention dérogatoire, tandis qu’il a gagné sa customisation rock. L’avantage, pour la ou le guide qui vient de parler presque non-stop pendant 90 minutes tout en gravissant puis redescendant le raidillon, c’est qu’il n’y a plus rien à expliquer.

Il suffit de dire : « Vous avez vu le panneau ? » Sourires assurés.

La culture globale

Un merle s’est posé dans le jardin de Monet et lance son chant mélodieux.

– Quel est cet oiseau ? me demande en anglais ma cliente, qui vit aux Etats-Unis.

C’est une question facile, je réponds sans hésiter :

– A blackbird.

Et en disant cela, une petite mélodie se met à chantonner dans ma tête. Dans la vôtre aussi peut-être, maintenant ? C’est un peu flou dans ma mémoire, mais je sais que c’est très connu, et je prends le risque d’ajouter : « Comme dans la chanson ». Et en même temps je prie pour que la dame ne me demande pas quelle chanson, car je ne sais plus trop les paroles, et j’aurais bien du mal à la fredonner.

Mais pas du tout. Ma cliente réfléchit, se tourne vers moi et dit :

– Blackbird Singing in the Dead of Night?

C’est cela même ! Nous nous sommes regardées en souriant, dans un moment d’intense complicité, heureuses de partager les mêmes références.

Je ne me fais pas d’illusions, je sais que chacun vit dans un monde différent, dans sa propre bulle. Mais parfois, l’art dépasse les frontières, que ce soit la musique ou la peinture, et nous rappelle que nous appartenons à la grande famille humaine à l’échelle de la planète.

En rentrant, j’ai eu envie d’écouter la chanson, de la comprendre et d’explorer son contexte. Et j’ai découvert ce que ma visiteuse américaine savait sûrement, que les paroles sont une métaphore de la lutte des Noirs aux Etats-Unis pour leurs droits civils.

Paul McCartney l’a écrite en 1968, elle figure sur l’album blanc des Beatles. Quelle est votre histoire à vous avec les Beatles, et avec cet album particulier ? Pour moi qui ai connu l’ère du vinyle, cette époque lointaine où la musique n’était pas à disposition à volonté sur internet, c’était l’album de mon frère, si bien que ses chansons me sont moins familières que celles des albums rouge et bleu qui étaient à moi.

J’ai eu très souvent l’occasion d’entendre les visiteurs de Giverny me parler de leur histoire personnelle avec Monet. Quoi que nous fassions nous restons marqués à jamais par notre univers, façonnés par notre apprentissage, notre regard sur le monde. Mais quel bonheur, dans notre individualité singulière, d’avoir parfois la fulgurante intuition d’être tous en lien.

Beauté de la pluie

En ces temps de canicule, je vous propose quelques images des jardins de Monet baignés d’humidité pour nous rafraîchir. Voilà déjà plusieurs années que les métamorphoses apportées par la pluie ou la rosée me fascinent.

Dans l’ombre du grand peuplier, un bouton de nymphéa patiente en périscope, tandis que ses feuilles flottent, tout à leur aise dans leur élément.

Et vous, aimez-vous la douce lumière argentée diffusée par les nuages, la géométrie des ronds dans l’eau qui se percutent, le relief créé par le choc des gouttes sur la surface du bassin ?

Monet à Poissy

On ne connaît que quatre tableaux de Monet peints à Poissy, maigre production pour une ville où le peintre a habité pendant un an et demi. Et encore l’un d’entre eux représente-t-il la forêt voisine de Saint-Germain. Le peintre l’a conservé pendant quinze ans avant de l’offrir à W. H. Fuller, critique d’art new-yorkais qui lui consacre dès 1899 une monographie de 52 pages intitulée Claude Monet and his paintings. Le tableau porte au dos l’inscription : « Sous-bois, forêt de Saint-Germain. A mon ami M. W.H. Fuller, Claude Monet, 9 juillet 97 ».

Sans exclure l’hypothèse que certaines toiles ont pu se perdre ou être détruites, le nombre de celles qui nous sont parvenues est si restreint qu’il interroge. Pourquoi, alors que Monet s’est montré si productif à Vétheuil, alors que la ville de Poissy elle-même, sur les berges de la Seine, ne manque ni de charme ni de motifs à peindre, pourquoi donc le peintre produit-il si peu ?

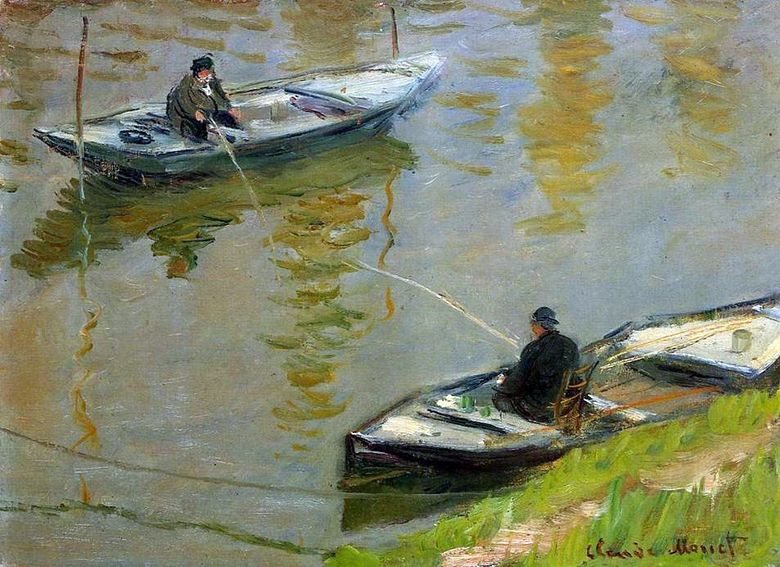

Fait curieux, les trois tableaux qui représentent Poissy ont été brossés par Monet depuis la fenêtre de la maison où il s’est installé avec sa famille en quittant Vétheuil, la villa Saint-Louis. L’un dépeint les tilleuls plantés sur le cours du 14-Juillet, mais vus d’en haut. Les deux autres figurent des pêcheurs dans leur barque, en contrebas de la maison.

On dirait que Monet n’ose pas mettre le nez dehors, lui toujours si prompt à aller peindre en plein air. Et il n’aura de cesse dans ses courriers de se plaindre de « cet horrible Poissy », sans jamais expliquer vraiment pourquoi il ne s’y plaît pas.

Nous en sommes réduits aux conjectures. S’il est probable qu’il n’y a pas une cause unique mais un ensemble de facteurs à l’origine du malaise de Monet à Poissy, l’une de ces raisons pourrait bien être la présence dans la ville d’un peintre adulé par ses contemporains : Ernest Meissonier.

De 25 ans son aîné, le Pisciacais est tout ce que Monet n’est pas. Il s’est fait connaître en peignant d’aimables scènes de genre historiques, mousquetaires attablés dans des tavernes, hommes du XVIIIe siècle jouant aux cartes… Meissonier a un ahurissant sens du détail. Il peint avec une minutie extraordinaire. Le spectateur qui regarderait ses tableaux à la loupe pourrait distinguer les moindres particularités du costume représentées avec fidélité, car le peintre se livre à des recherches infinies pour s’assurer de la justesse historique des accessoires. Tout est longuement mûri dans l’atelier, posé, d’une virtuosité inouïe et dénué de toute spontanéité.

Comme si cette opposition stylistique ne suffisait pas, Meissonier a la critique à ses pieds, il est couvert d’honneurs, il vend à des prix astronomiques, et, comble du comble, il va plus d’une fois siéger au jury du Salon qui rejettera Monet.

On peut comprendre que ce dernier ne tienne pas à le croiser dans la rue. Je crois même que cela va plus loin et que l’on peut avancer cette hypothèse : si Monet ne peint pas en plein air à Poissy, c’est qu’il veut s’épargner les remarques désobligeantes des passants Pisciacais. Le public local est plus qu’un autre piqué de peinture, pro-Meissonier à cent pour cent, et fermé aux recherches novatrices de Monet. Planter son chevalet dans la ville, c’est être assuré d’essuyer des quolibets. On a beau se moquer des moqueries, tout de même, ça déconcentre.

Les grands moyens

Nature morte au melon

29 juin 2022 / 2 commentaires sur Nature morte au melon

Claude Monet, Nature morte au melon, 1872, musée Calouste Gulbenkian, Lisbonne

Voici une composition de Monet qui est presque de saison : on trouve déjà pêches et melons sur les étals, mais la présence de raisin laisse supposer que l’artiste a peint ces fruits un peu plus tard, à la fin de l’été. Monet joue avec les couleurs complémentaires orange et bleues pour faire chanter les tons des fruits et de l’assiette au décor japonisant.

Comme souvent dans les natures mortes, celle-ci est l’occasion d’un exercice de virtuosité pour rendre la lumière et les textures : le velouté des pêches, l’aspect boursouflé de la peau du melon (en existe-t-il encore de pareils ?), les grains luisants du raisin encore couverts de pruine, le brillant de la faïence…

C’est la période d’Argenteuil, tout comme la nature morte au service à thé, et l’on retrouve le même désir de coller au goût de l’époque pour le japonisme.