Procrastination

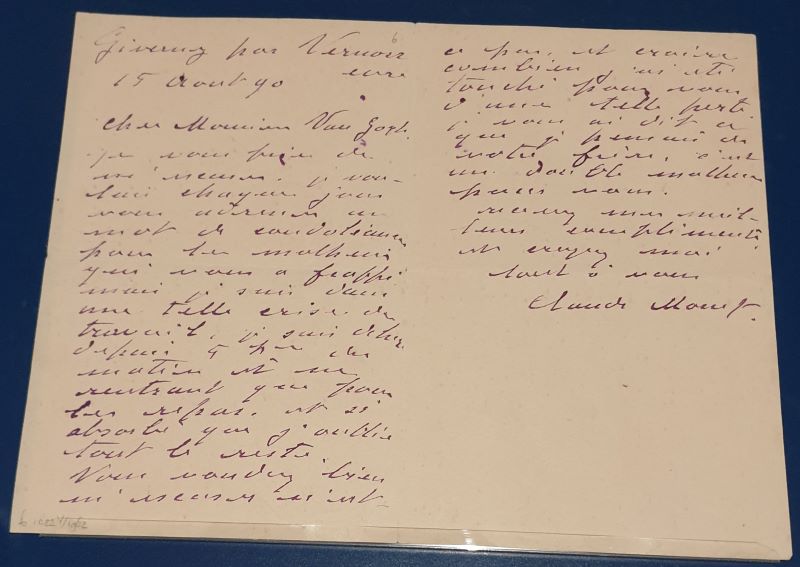

L’exposition « Van Gogh à Auvers-sur-Oise, les derniers mois » à voir au musée d’Orsay jusqu’au 4 février 2024 présente la lettre de condoléances de Claude Monet à Théo van Gogh après la mort de Vincent. Ecrite à la plume d’oie et à l’encre violette, elle est assez courte pour essayer de la déchiffrer, en se penchant un peu sur la vitrine.

Transcription :

Giverny par Vernon (Eure)

15 août 1890Cher Monsieur Van Gogh,

Je vous prie de m’excuser, je voulais chaque jour vous adresser un mot de condoléances pour le malheur qui vous a frappé mais je suis dans une telle crise de travail, je suis dehors depuis 4 h du matin et ne rentrant que pour les repas, et si absorbé que j’oublie tout le reste.

Vous voudrez bien m’excuser, n’est-ce pas, et croire combien j’ai été touché pour vous d’une telle perte. Je vous ai dit ce que je pensais de votre frère, c’est un double malheur pour vous.

Recevez mes meilleurs compliments et croyez-moi tout à vous,Claude Monet

Vincent van Gogh a commis son geste fatal le 27 juillet 1890, il est mort le 29 juillet à 1h30 du matin. Le faire-part a dû arriver à Monet le lendemain matin. Camille Pissarro, à Eragny-sur-Epte, le reçoit encore assez tôt pour que son fils Lucien se rende aux obsèques qui ont lieu le 30 juillet à 14h30. Monet a donc attendu 16 jours avant de se décider à prendre la plume. On imagine bien sa gêne et sa culpabilité croissante. Pourquoi se décide-t-il enfin le 15 août ? On peut supposer qu’il ne travaille pas ce jour-là. Il a toujours respecté le repos du dimanche, probablement aussi le jour férié de l’Assomption, qui devait compter aux yeux d’Alice.

Il se sent donc obligé de s’excuser de ce délai malséant, et la raison qu’il invoque longuement est celle du travail. Cette excuse nous choque un peu parce qu’elle manque sérieusement d’empathie : ton frère s’est suicidé, mais excuse-moi, j’ai trop de boulot pour venir à l’enterrement ou pour t’écrire un mot. Elle nous paraît également égocentrée, alors que dans une lettre de condoléances, on se tourne vers la personne en deuil pour lui apporter du soutien.

Pourquoi alors Monet la met-il en avant ? Il aurait pu, au fond, ne pas s’excuser et ne rien expliquer. Pour le comprendre, il faut se rappeler la relation qui le lie à Théo van Gogh : celle d’un artiste avec l’un de ses marchands. S’il importe donc de rester en bons termes en montrant un minimum de savoir-vivre, l’idée de peinture et de vente de tableaux demeure en toile de fond. Monet, en mettant en avant ce qu’il appelle une crise de travail, a peut-être l’idée que la nouvelle va faire plaisir à Théo et un peu lui remonter le moral. Personnellement, je doute que dans ces circonstances, il importe beaucoup à Théo de savoir que Monet est en train de peindre des chefs-d’oeuvres. A cet instant, un monde sépare l’artiste en pleine fièvre créative et le frère affligé, qui de plus se sait très malade.

Monet n’a jamais rencontré Vincent, il ne le connaît qu’à travers ses toiles, qu’il admire. « Je vous ai dit ce que je pensais de votre frère », abrège-t-il. Il aurait pu faire l’effort de le redire, non ? Cela nous aurait fort intéressés… Enfin, un peu d’empathie : « J’ai été touché pour vous d’une telle perte », dit-il. « C’est un double malheur pour vous ». Cette répétition de « pour vous » rejette l’affliction dans le camp de Théo. Et à nouveau, revoilà des considérations de peintre et de marchand : le double malheur est celui de perdre un frère et de perdre l’artiste majeur dont on a la vente exclusive. Si Monet est d’une telle maladresse, c’est qu’il ignore sans doute les circonstances du drame ainsi que la maladie de Théo.

En repoussant la rédaction de cette lettre, il nous montre la force magnétique qui le retient à son travail. Ecrire aux autres, c’est se détourner de sa peinture, se laisser distraire. Monet sait qu’il n’est pas toujours dans une veine de travail, que sa capacité de peindre des oeuvres qui le satisfont va et vient. Le terme de crise de travail est fort : il induit que cette crise passera. Tant qu’elle dure, Monet s’y plie, il travaille le plus possible. Il sait que l’inspiration s’en ira. Peut-être attendait-il ce moment pour se mettre à sa correspondance. Il procrastine, il priorise, pour employer le vocabulaire d’aujourd’hui. Jusqu’au 15 août.

Le bassin gelé

Voici l’étang aux nymphéas de Monet saisi en surface par la glace. Cette transformation est loin d’arriver tous les hivers car elle demande des températures nettement au-dessous de zéro. Cette année, à la mi-janvier, nous avons eu – 6° pendant plusieurs nuits. Les nénuphars, qui sont toujours en place au fond de l’eau, ne sont pas gênés par le gel de surface.

La glycine ne craint rien non plus.

Un nouveau saule, assez grand déjà, a été planté près du pont japonais à l’automne.

Et au bout du bassin, le dernier saule survivant de l’époque de Monet a dû être abattu à l’automne pour des raisons de sécurité. Nous l’aimions tous beaucoup, mais il était devenu complètement creux. Un jeune saule le remplace.

Pas de reflets ni de mouvements de l’eau, juste les ombres des arbres qui s’étirent.

Derrière l’écran des bambous, le neige tient un peu plus longtemps. J’ai pris ces photos le 18 janvier, le même jour que celles de Vernon, vers 14h. Au soleil, les flocons auront fondu en quelques heures.

On imagine Monet, brosse en main, luttant face à des changements aussi rapides.

Quelques feuilles automnales s’accrochent encore aux branches basses du hêtre pourpre.

Les jardiniers ont refait une partie des barrières de bambou, toutes vertes à côté des plus anciennes.

Sous le pont, l’eau n’a pas gelé et tend son miroir aux arbres roux. Qui aurait cru que ces quelques planches auraient un effet protecteur ? Beauté suspendue, éphémère, aussi fragile qu’un flocon qui fond dans la main, aussi brève que le temps que met la neige à tomber.

Un blanc linceul

Ce 18 janvier, un peu de neige recouvre la tombe de la famille Hoschedé-Monet, où repose le peintre Claude Monet. Le plaques dédiées à Michel, Blanche ou Gabrielle Monet sont bien lisibles, mais celle de l’artiste est ensevelie sous les flocons.

Je frotte pour la dégager, et j’ai la surprise de découvrir qu’elle a été changée. La précédente, en marbre blanc, était cassée.

Vernon sous la neige

Quelques flocons

Voici la fine couche de neige qui est tombée hier à Giverny. A l’heure où j’ai pris cette photo, elle avait déjà un peu fondu, malgré la température négative.

J’ai appris aux infos que cela a suffit pour mettre la pagaille sur les routes, et j’ai une pensée pour toutes les personnes pour lesquelles la neige a été synonyme de galère.

Mais j’avoue qu’après deux hivers sans neige, et le réchauffement du climat à un rythme effréné que nous constatons chaque année à Giverny et ailleurs, ces quelques flocons m’ont procuré une joie de gosse. J’ai aimé, en regardant par la fenêtre, voir le paysage blanchi, j’ai aimé, en allant jusqu’à ma voiture, sentir la neige crisser sous les pieds, j’ai aimé, en dégageant le pare-brise, toucher la neige et façonner une boule sans personne vers qui la lancer.

C’étaient des sensations dont il fallait profiter vite. Aujourd’hui, tout est déjà effacé, à croire qu’on a rêvé. Pour les jardiniers, le dégel va permettre de continuer la plantation des bisannuelles interrompue par la neige. S’ils se réjouissent d’un peu de froid, nécessaire au jardin, il leur faut aussi avancer dans les tâches hivernales.

Au bord des massifs, les cagettes vides des fleurs plantées et celles encore pleines s’alignent. Le travail est resté en suspens le temps d’une journée. Il va pouvoir reprendre.

Quand Renoir et Monet peignaient côte à côte

L’amitié de Claude Monet et de Pierre-Auguste Renoir a duré toute leur vie, depuis leurs années de jeunesse – ils se rencontrent à l’atelier de Charles Gleyre en 1862 – jusqu’au décès de Renoir en 1919. Claude est né en novembre 1840, Pierre-Auguste quelques semaines plus tard, en février 1841 : ils ont le même âge et s’apprécient mutuellement.

Pendant plusieurs années, les deux compères vont peindre volontiers côte à côte. Quelquefois, la ressemblance entre leurs oeuvres est saisissante, au point qu’il est difficile de savoir au premier coup d’oeil qui a peint laquelle.

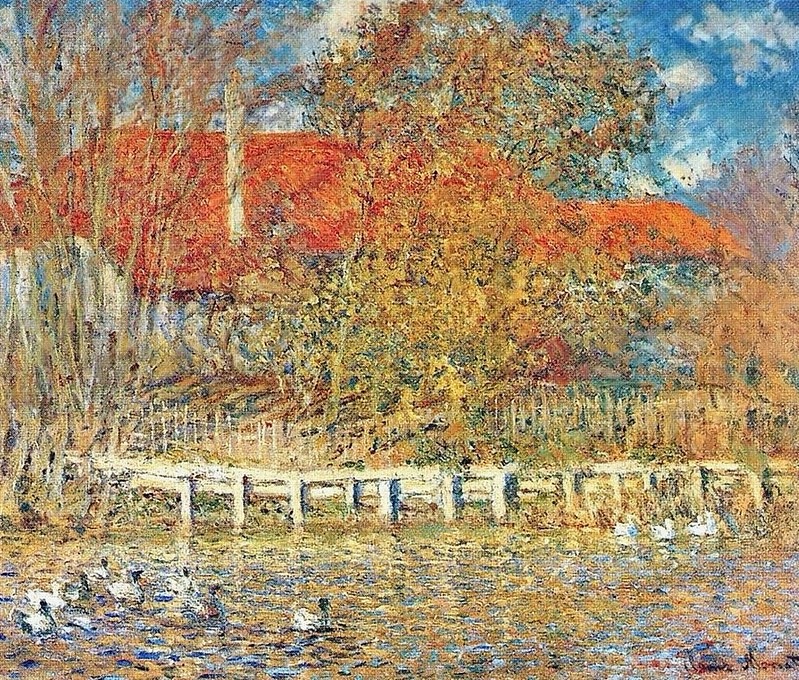

Est-ce Renoir ou Monet qui a peint cette ferme avec des canards ?

Et qui a peint celle-là ?

Réponse :

1. Claude Monet, La Mare aux canards, l’automne, 1873

2. Pierre-Auguste Renoir, La Mare aux canards, 1873, Dallas Museum of Art

Quel enchantement !

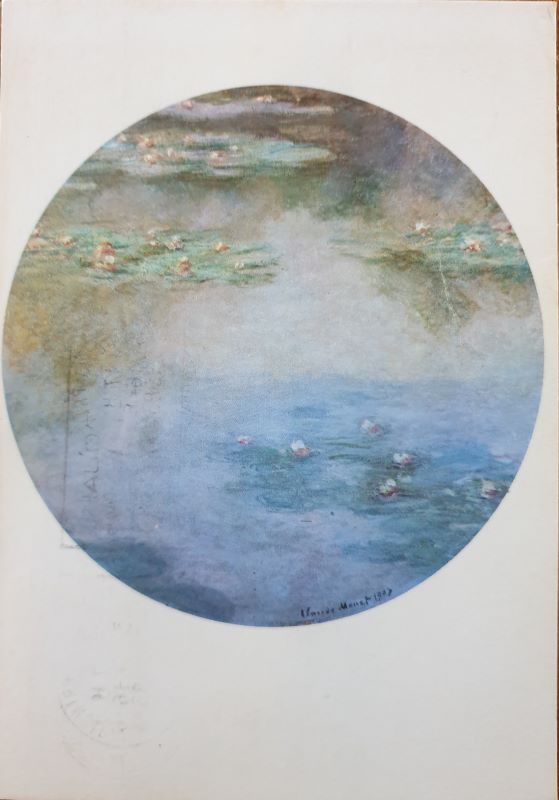

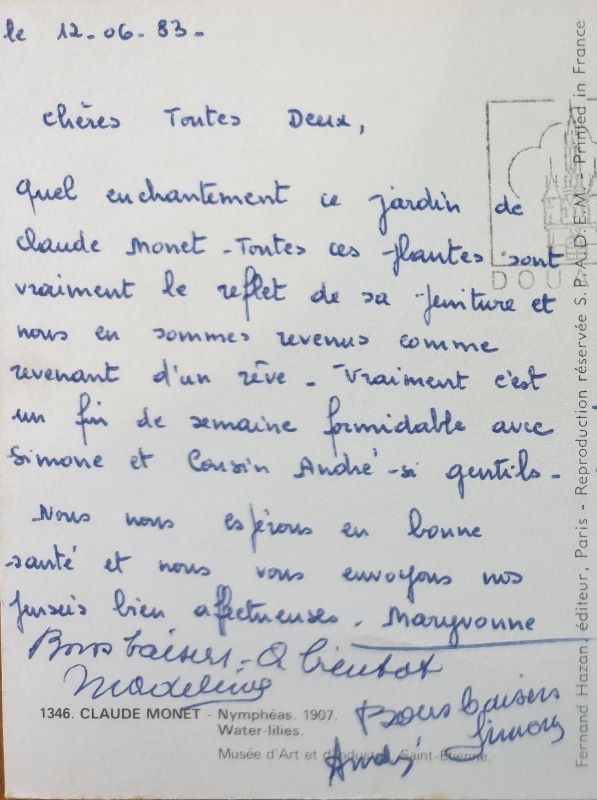

Dans une pile de cartes postales adressées il y a quelques lustres aux grands-tantes de mon époux (et pieusement conservées par celles-ci, cela va sans dire), ce tondo de Nymphéas a capté mon attention. Ce n’est pas celui du musée de Vernon mais de Saint-Etienne, un peu plus coloré de jaune. En retournant la carte, je m’attends à des voeux de Nouvel An, mais c’est beaucoup mieux que cela :

Transcription :

Chères toutes deux, Quel enchantement ce jardin de Claude Monet. Toutes ces plantes sont vraiment le reflet de sa peinture et nous en sommes revenus comme revenant d’un rêve. Vraiment c’est une fin de semaine formidable avec Simone et Cousin André – si gentils. Nous vous espérons en bonne santé et vous envoyons nos pensées bien affectueuses. Maryvonne Bons baisers. A bientôt Madeleine bons baisers André Simone.

Des quatre signataires et des deux destinataires, seule la rédactrice, Maryvonne, est encore en vie. J’ignorais que cette petite équipe s’était rendue en juin 1983 à Giverny. A l’époque, je crois que je n’avais moi-même pas connaissance de l’existence de ce jardin, ouvert au public depuis trois ans seulement.

Voilà un commentaire sur ce premier jardin, celui de la restauration, avant que les arbres et les arbustes n’aient atteint leur plein développement, qui me touche profondément. La magie opérait déjà. On marchait dans le tableau, on retrouvait le reflet de l’oeuvre du maître, comme dit si bien Maryvonne.

Me touche aussi que cette carte ne me concerne en rien, qu’elle soit adressée à d’autres. En 1983, les quatre excursionnistes, les deux destinataires et moi-même ignorons que je la lirai un jour et la place que prendra ce lieu dans ma vie. Quand Maryvonne écrit qu’ils en sont revenus comme revenant d’un rêve, ce n’est pas pour me faire plaisir. C’est un compte-rendu de leur émotion à tous, et je me réjouis du fond du coeur qu’ils l’aient vécue.

Vernon ville Ariane

Vernon termine son année de présidence de la Communauté des Villes Ariane par cette évocation lumineuse du lanceur européen : la fusée réalisée en modèle réduit au 1/10e s’apprête à décoller vers les étoiles. Une jolie mise en scène imaginée par les services techniques autour de cette maquette qui se dresse toute l’année au rond-point au bout du pont sur la Seine. Elle rappelle que les moteurs d’Ariane VI sont conçus et fabriqués à Vernon par ArianeGroup.

Que 2024 vous propulse tout droit dans vos rêves ! Bonne et heureuse année à vous.

Les pastels de Monet

Le Wildenstein Plattner Institute offre un joli cadeau de Noël aux amateurs de Claude Monet : le catalogue de ses pastels est en ligne, révisé, en couleurs, avec de grandes images. Cerise sur la bûche, il est accompagné d’un recueil d’essais et de commentaires signés Géraldine Lefebvre, éminente spécialiste de Monet qui a déjà enquêté sur sa jeunesse au Havre, notamment, et que l’on a pu rencontrer à Giverny à l’occasion de l’exposition Monet-Auburtin, dont elle était commissaire, ou au musée du Luxembourg, où elle était commissaire de l’exposition Léon Monet.

Si certaines oeuvres présentées dans le catalogue de pastels en ligne sont encore en noir et blanc, ce n’est pas qu’il n’existe pas d’image couleurs de celles-ci, mais que les propriétaires sont invités à se rapprocher de l’institut pour faire examiner leurs dessins. C’est le cas, par exemple, du portrait de la petite Germaine Hoschedé, vu à Vernon à l’occasion de l’exposition Saga familiale, qui n’est pas encore en couleurs dans le catalogue. Souplesse du support numérique par rapport à l’impression papier, la mise à jour est continue et le catalogue suit l’évolution de la recherche concernant l’artiste pour rester constamment à jour.

Inutile de dire que c’est un pur régal de surfer sur les magnifiques pastels exécutés avec maestria par Monet, et de profiter des commentaires éclairants et très documentés de Géraldine Lefevre. Un petit bijou ! Merci à Jazzloup de me l’avoir signalé.

Vernon la nuit

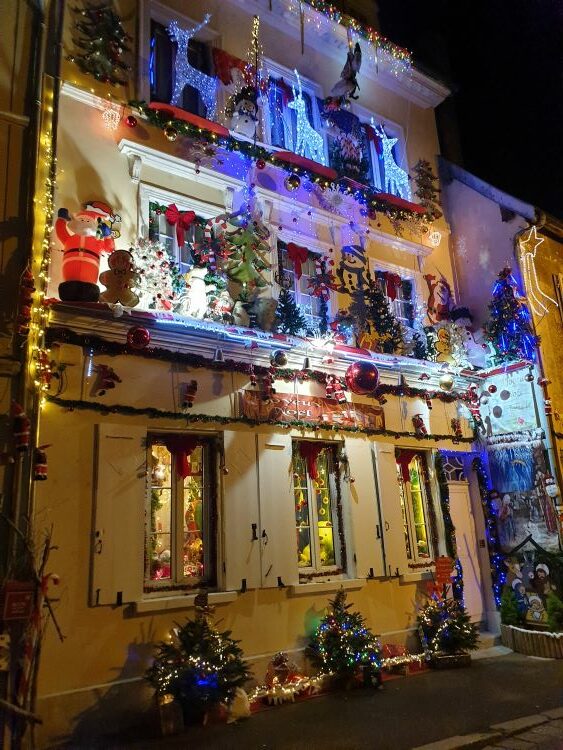

La féerie règne devant la mairie, face à la maison du Temps jadis et à l’église,

et un faux grand sapin composé de centaines de petits, tous poussés à deux pas d’ici, dialogue avec la collégiale Notre-Dame. C’est le joli temps de l’Avent.

Rue Carnot, près du musée, voici la la maison du père Noël, oeuvre de particuliers passionnés. Merci de nous faire rêver !

Face à la mer

Plage de Dieppe, vue sur Varengeville-sur-Mer, début décembre, coucher du soleil

En 1928, le peintre Jacques-Emile Blanche publie un recueil de critiques d’art sur de grands peintres de son temps : « Propos de peintres, » à lire sur gallica. Monet fait partie de la 3e série, entre Gauguin et Helleu. Un peu comme Fosca, Blanche est mitigé sur l’art de Monet. Un peu comme Fosca, il aime la période d’Argenteuil, mais il rejette les séries et les nymphéas. D’une génération plus jeune que Monet, il n’a pas connu les luttes des impressionnistes pas plus qu’il n’a bien connu Monet. Selon ses dires, il n’a été reçu qu’une seule fois à Giverny. C’est plutôt quelqu’un qui s’est tenu en marge de la vie de Monet, l’observant de loin, comme il le raconte magnifiquement dans cette scène :

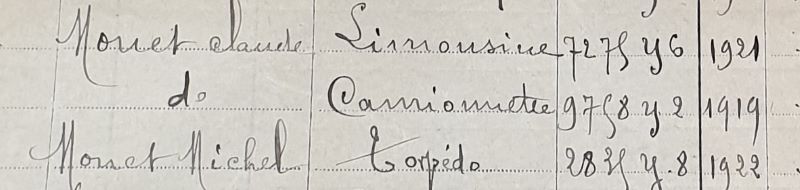

Monet avait rénové l’interprétation de la mer en poète. Les côtes normandes et bretonnes (Belle-Île, Le Havre, Pourville, Varengeville) lui suggérèrent quelques-unes de ses plus chatoyantes toiles. Après la guerre, je l’aperçus à Dieppe, vieilli, mais bien beau, descendant d’une voiture puissante, enveloppé d’une somptueuse fourrure. C’était en novembre, un jour de tempête. J’appris qu’il avait désiré contempler une fois encore cette rade qu’il avait si souvent peinte calme, ensoleillée, balnéaire. Il s’assit sur la digue, par un aigre vent d’ouest qui échevelait sa longue barbe blanche, y mêlait l’écume des vagues. Des nuages sinistres, à l’occident, s’étendaient comme un suaire sur la falaise de Varengeville, l’église et son cimetière marin ; le phare d’Ailly commençait à les zébrer de ses éclairs. Monet remonta dans sa torpedo, l’équipage démarra dans un plaintif mugissement du klaxon. Le crépuscule, la nuit, les nefs sombres des cathédrales, l’avaient de tout temps épouvanté, me racontait Edmond Maître, son ami de jeunesse.

La scène sent le vécu. La torpedo est vraisemblablement celle de Michel Monet, une Voisin. Monet a rapporté de Norvège des fourrures, il est aussi possible, trois décennies plus tard, qu’il se soit offert un manteau entre temps. (Une photo le montre aux courses de côte de Gaillon, portant un manteau de fourrure, et Alice, derrière lui, également. La voiture garée à proximité est la Panhard-Levassor, on est au tout début du siècle.)

Et il n’y a rien d’étonnant à ce que Monet ait ressenti l’appel de la mer, d’autant qu’il était habitué à braver tous les mauvais temps. Peut-être est-ce même la tempête qui l’a attiré. Pour arriver à Dieppe peu avant le crépuscule, à 132 kilomètres de Giverny, la décision de partir a dû être prise dans l’impulsion, après le repas de midi, façon « ça doit être bien beau, sur la côte, en ce moment. »

Qui était dans la voiture ? « J’appris », dit J.-E. Blanche laconiquement. Auprès de qui s’est-il renseigné ?

Pour qu’il ne juge pas nécessaire de préciser, il faut croire que c’est auprès d’un personnage subalterne qui ne mérite pas d’être mentionné dans la logique de l’époque. Je parierais qu’il s’est adressé au chauffeur, Sylvain. N’aurait-il pas, sinon, écrit « son fils m’apprit » ? On peut donc imaginer qu’ils sont quatre dans la voiture, Monet, Michel, Sylvain, et certainement aussi Blanche Hoschedé-Monet qui n’aurait pas laissé Monet partir en excursion sans elle. Tout ce monde se tient à une petite distance du peintre pour le laisser seul avec la mer.

Plage de Dieppe, début décembre

Jacques-Emile Blanche, lui aussi, laissera le peintre tranquille. En 1928 il a des regrets de s’être montré timide, ou discret :

J’aurais voulu me faire reconnaître, embrasser Monet, partageant de tout mon coeur ses transes. Oh ! ses yeux ! ses petits yeux, d’aventurine pailletée, qui semblaient doués d’une vie autonome, être le foyer de ses cinq sens ! Ils avaient tour à tour une mobilité, ou une fixité douce, caressante, s’ils se posaient sur un gazon, sur des fleurs, sur des objets tentants à peindre.

Propos de peintres

Mais Edmond Maître m’avait dit encore : « Quand on s’adresse à lui, Claude se détourne, ne vous regarde jamais. Son attention est ailleurs. »

On se demande à quel moment Maître avait fait cette observation. Dans leur jeunesse ? Monet étant alors trop absorbé par ses pensées pour entendre ? Ou dans leur vieillesse ? Alors qu’il était devenu par moments misanthrope, reclus à Giverny, et que peut-être il avait du mal à reconnaître les gens ? Dans la même page, Blanche cite une anecdote que lui aurait contée Maître et qui paraît bien bizarre :

Un soir, Maître rencontre Monet qui est de garde sur une place de sa garnison. L’artiste le supplie de ne point l’abandonner, de causer avec lui : « Quand il fait noir – aurait-il dit – il me semble que je meurs, je ne pense plus. »

De quelle place et de quelle garnison peut-il bien s’agir, sachant que Monet s’embarque pour l’Algérie trois semaines après avoir tiré son numéro ?

On sent que Blanche a stoppé l’élan de son coeur par crainte de déranger le face à face du vieux peintre et de la mer. Et peut-être s’est-il retenu de se faire connaître parce qu’il a craint de ne pas se faire reconnaître, ce qui aurait créé un moment de gêne et de peine, pour lui et pour Monet. C’est ce qui s’appelle avoir du tact.

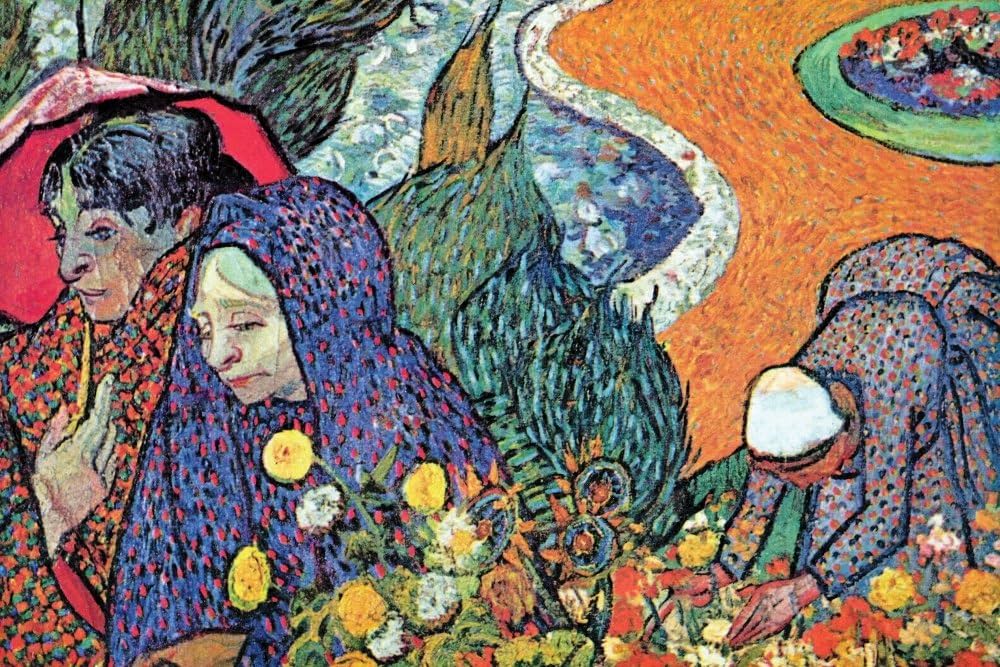

Monet ébloui par van Gogh

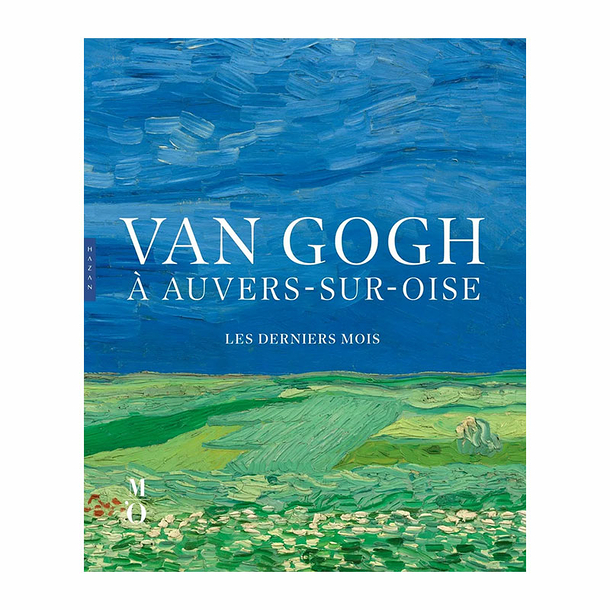

L’exposition sur les derniers mois de van Gogh à Auvers-sur-Oise, à voir au musée d’Orsay jusqu’au 4 février 2024, fait l’objet d’un très intéressant catalogue. Les natures mortes florales occupent tout un chapitre, « Sous le charme des fleurs », tandis que « Les premiers signes de reconnaissance de l’artiste » en constituent un autre.

Nienke Bakker, qui signe l’étude des bouquets, souligne que Vincent, à son arrivée à Auvers, a déjà fait ses preuves dans le domaine et que ses Tournesols ont été exposés début 1890 à Bruxelles et à Paris, suscitant l’admiration d’artistes et de critiques. Parmi les premiers fans de van Gogh : Claude Monet.

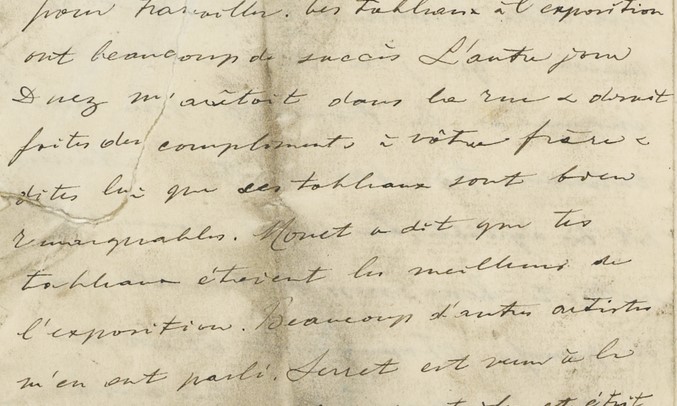

Une note de fin d’ouvrage renvoie à une lettre de Théo du 23 avril 1890, alors que Vincent se trouve encore à l’asile de Saint-Rémy. Les lettres écrites et reçues par van Gogh sont disponibles en ligne ; elles sont transcrites dans la langue d’origine et en anglais, le site propose aussi le facsimilé de la lettre. Celle qui nous intéresse fait quatre pages, et la petite remarque sur la réaction de Monet se trouve sur la dernière :

Monet a dit que tes tableaux étaient les meilleurs de l’exposition.

Lettre 862 de Théo à Vincent van Gogh, 23 avril 1890

Voilà, c’est écrit, de la plume même de Théo, il y a 133 ans, et Vincent a lu cette phrase, et il a su que Monet admirait le peintre qu’il était. A-t-il cru son frère ? S’est-il senti fier de l’approbation de ce peintre reconnu qu’il admire lui-même ?

En tout cas je suis heureuse que, par lettres et personnes interposées, il ait pu connaître la réaction si positive de Claude Monet à son travail. Voilà deux génies qui ne se sont pas rencontrés mais se sont frôlés, si l’on peut dire : chacun a vu la peinture de l’autre et ressenti une émotion spéciale, puissante, en la voyant. Ils se savent de la même confrérie, celle des peintres qui sont corps et âme dans la peinture.

Les meilleurs de l’exposition… De qui étaient donc les autres tableaux ? Le 23 avril 1890, l’exposition de la Société des Artistes indépendants va bientôt se terminer. Elle se tient depuis le 20 mars au pavillon de la ville de Paris, sur les Champs-Elysées, ce qui a laissé le temps à pas mal d’amateurs de peinture d’y aller et d’exprimer leurs réactions, et à celles-ci de parvenir aux oreilles de Théo van Gogh, qui est marchand d’art. Je ne crois pas qu’il ait rencontré Monet en personne : si c’était le cas, il s’étendrait davantage.

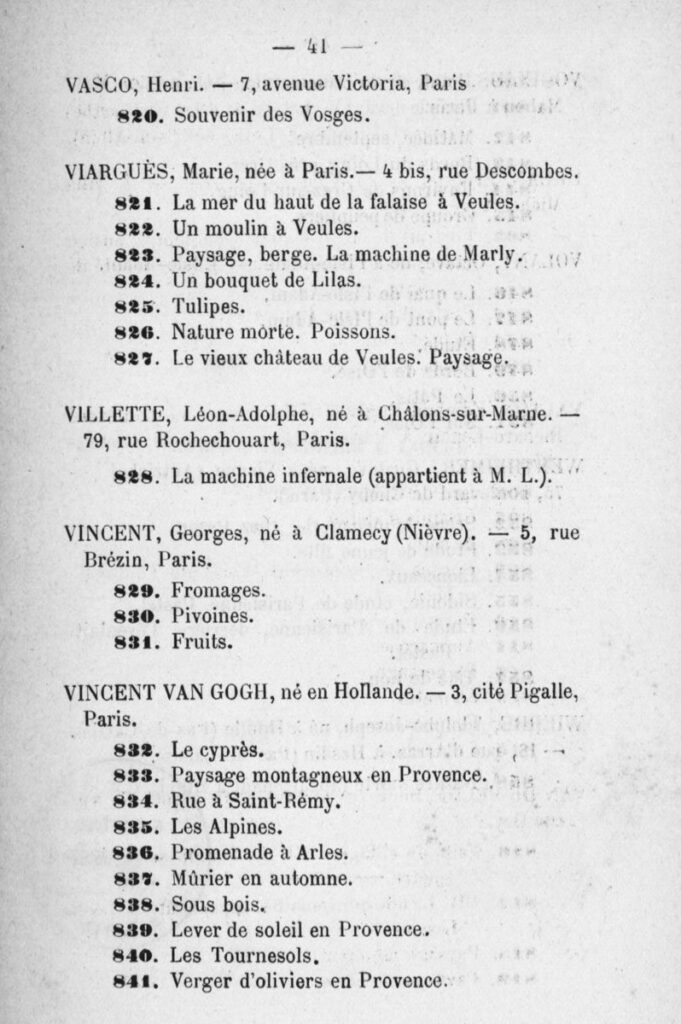

Le catalogue de l’exposition des Indépendants de 1890 est en ligne sur gallica : parmi une foule d’artistes dont la postérité n’a pas retenu le nom, apparaissent Pissarro, Seurat, Signac, Luce, Cross, Guillaumin, Angrand… C’est déjà l’époque du post-impressionnisme, du divisionnisme auquel Monet n’adhère pas. Et, presque à la fin, voici VINCENT VAN GOGH. Pas de prénom à la suite du nom, comme les autres. On sait que Vincent avait honte du sens de son nom de famille en français, qu’on ne saurait prononcer, d’après lui. Mais l’argot change, et depuis, plus personne ne fréquente les gogues, il y a d’autres mots pour cela.

Dix tableaux de Provence sont exposés, le maximum. Et, fait curieux, aucun n’est précédé de l’astérisque qui signale les oeuvres à vendre. Ils ne sont pas à vendre !!!

Est-ce une erreur du catalogue ? Ou bien Théo, qui en est propriétaire et qui a vraisemblablement organisé l’envoi pour l’expédition, ne souhaite-t-il pas les vendre mais simplement les montrer ? Si c’est le cas, il spécule.

S’ils avaient clairement été à vendre, certains des visiteurs de l’exposition se seraient-ils laissé tenter ? Je parie que Monet se serait offert une petite toile. « Les meilleurs de l’exposition ! » Il adore les van Gogh ! Je l’imagine s’attardant longuement devant chaque tableau. A côté de ces oeuvres irradiantes, celles des autres devaient paraître un peu ternes.

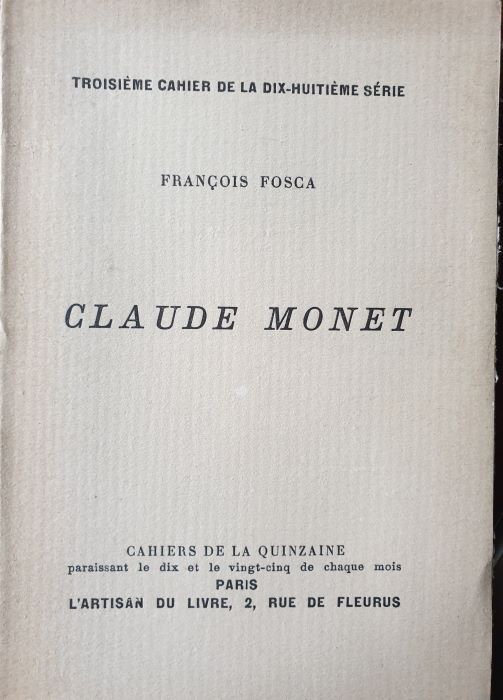

Claude Monet vu par Fosca

La mort de Claude Monet en décembre 1926 a donné lieu à de nombreuses publications, que ce soient des articles nécrologiques, des recueils de souvenirs ou des essais. Dans celui-ci, publié en 1927, François Fosca (pseudonyme de Georges de Traz), romancier et critique d’art, tire une sorte de bilan de l’art et de la carrière de Claude Monet.

Un entrefilet de l’Excelsior avait attiré mon attention sur ce titre, car la famille de Monet (Michel et Blanche, probablement) avait réclamé l’interdiction de l’ouvrage, le jugeant diffamatoire.

Je l’ai lu et je ne crois pas qu’il le soit. L’auteur reste dans les limites de la critique, me semble-t-il. Peu flatteur, certes, même s’il lui échappe de temps en temps des louanges sur la virtuosité de l’artiste. Pour faire court, Fosca est à cent pour cent d’accord avec la boutade de Cézanne, sur laquelle il conclut : « Monet, ce n’est qu’un oeil, mais bon Dieu quel oeil ! »

Mais lu avec le recul de l’histoire, son manque de discernement prend des allures d’autant plus comiques que l’auteur se veut tranchant et définitif. Cette phrase, par exemple :

Il est peut-être encore trop tôt pour se rendre compte de la place exacte que tiendra Monet dans l’art du dix-neuvième siècle. Je crois pourtant qu’il sera considéré comme un beau peintre, et comme un libérateur, plutôt que comme un grand artiste. (…) Mais l’importance d’un libérateur, considérable au moment même, diminue à mesure que les conquêtes sont accomplies.

Et cette autre :

Aujourd’hui, nous ne pouvons lire sans un certain étonnement, les commentaires enthousiastes que suscitèrent les expositions de Monet, que ces commentaires soient signés de Théodore Duret, de Georges Lecomte, ou de Gustave Geffroy. Comme beaucoup de leurs contemporains, ils étaient persuadés que Monet avait conquis à l’art des territoires nouveaux.

Ce sont plutôt les réserves de Fosca que nous ne lisons pas sans un certain étonnement. A sa décharge, il ne pouvait, en 1927, se douter de la fécondité de l’oeuvre de Monet, de ses répercussions infinies dans l’art du XXe siècle et au-delà. Dans son dernier chapitre, il imagine son « musée idéal » où les tableaux de ses contemporains seraient placés par affinités près des maîtres du passé, Delacroix près de Tintoret, Manet entre un Caravage et un Velasquez, Renoir entre un Rubens et un Fragonard, etc. « Mais une Cathédrale de Rouen de Monet, ou une Débâcle, ou un panneau de la série des Nymphéas, auprès de quelles oeuvres les placerait-on ? »

Il ne pouvait pas deviner que Monet deviendrait le maître admiré entre tous, et que c’est auprès de ses oeuvres à lui qu’on viendrait placer Rothko, Joan Mitchell et tant d’autres.

Les savons de bronze d’Al Brieu

Les visiteurs de Giverny qui ont la curiosité de se promener dans la rue Claude-Monet au-delà des musées ont la chance de découvrir plusieurs galeries d’art, par exemple l’Espace 87, d’après son numéro dans la rue. Une plasticienne givernoise, Christine Cloos-Ristich, et un fondeur, Al Brieu, se partagent les lieux.

Ce dernier s’est fait une spécialité des savons en bronze. Mais pas n’importe quels savons. Il part à la recherche de lots de savons de Marseille ou d’ailleurs, âgés de quelques décennies. Al Brieu en a même trouvé des centenaires au fond d’un garage, tout couverts de poussière. Quand on sait combien le savon a manqué pendant la Seconde Guerre mondiale, c’est un petit exploit. Absolument tout le monde devait ignorer leur existence.

Dans ces lots de savons tout déformés, fendillés, cabossés, desséchés et bien près de partir à la poubelle, Al Brieu sélectionnent ceux qui lui parlent, qui ont de belles inscriptions en relief et une histoire à raconter. « C’est comme la vie, qui laisse des marques sur nous », explique-t-il. Il prend l’empreinte de ces savons en silicone, en tire des moules et y coule du bronze à la cire perdue.

Al Brieu est incollable sur toutes les réglementations qui ont sévi en matière de savonnerie, les pourcentages d’huile obligatoires, l’action de Colbert, et j’en passe. C’est un très étrange objet, si on y réfléchit, qui s’use et disparaît. En tirer des bronzes, c’est faire durer ces savons pour l’éternité. C’est aussi un objet qui a été lui-même moulé, à l’origine. Sauver sa forme, c’est prendre la suite de ces mains qui ont façonné le savon alors qu’il était tout frais, des mains qui sans doute ne sont plus.

J’ai aimé qu’il me raconte l’histoire de ses savons et de sa démarche artistique parce que celle-ci contient sa part d’évidence intuitive, (comment ne pas avoir envie de mouler ces savons quand on est fondeur ?) de sur-cycling ( déchet pour les uns, trésor pour les autres !) de témoignage historique, de chasse au trésor… Et j’imagine sa joie quand il tombe sur une caisse pleine de savons antédiluviens… Et puis finalement la démarche comporte aussi sa part de questionnement philosophique, d’interrogation sur la mort et la place de l’art face à elle. De quoi méditer, si on pose une telle oeuvre sur son bureau.

Avant l’eau courante

Entre 1889 et 1909, la voisine américaine de Claude Monet, Lilla Cabot Perry, qui habitait la propriété du Hameau à Giverny, a pris quelques clichés de son illustre voisin, de son jardin et de son atelier. Ces documents sont conservés dans les archives de la Smithsonian Institution et accessibles en ligne.

J’avais déjà parlé de ces photos fascinantes où l’on peut observer, comme sur celle-ci, les plantations de la grande allée, la finesse des troncs de sapin qui devaient être bien jeunes, et le joyeux fouillis des fleurs, marguerites, glaïeuls, feuilles de pivoines et d’hélianthes… Au passage, où sont les deux ifs ? Auraient-ils été plantés par Monet ?

Mais ce n’est qu’hier que mon attention a été attirée par un détail noir sur fond noir, tout à droite de la photo. Une grande roue à bras, qui ne pouvait être que la pompe à eau. Elle se dresse entre la porte principale et celle de la cuisine, ce qui est assez logique. C’est là que se trouvait le puits, aujourd’hui recouvert d’une dalle de béton. Je suppose que ce puits est là depuis plusieurs siècles, même s’il n’apparaît pas sur l’acte de vente. Est-ce le précédent propriétaire, Louis Singeot, qui l’a modernisé en lui adjoignant une pompe ? Vu le style contemporain de la maison qu’il a fait construire avant de la louer à Monet, ce serait bien son genre.

Il me semble apercevoir, au pied de la roue, une margelle de bassin et le bec du déversoir. Cette roue me paraît être celle d’une pompe à chapelet. On tourne, et l’eau monte du fonds du puits par un tuyau de cuivre, tirée par une chaine qui comporte des tampons de caoutchouc du diamètre du tuyau disposés à intervalles réguliers.

C’est beaucoup plus clair en vidéo, et il n’en manque pas car ces pompes intéressent à nouveau. Pour peu qu’on ait un vieux puits dans son jardin, elles permettent l’autosuffisance en eau, sans dépense d’électricité. En Normandie, l’entreprise Constructions d’Antan remet en fonctionnement les pompes à chapelet, mais les bricoleurs passionnés peuvent aussi le faire eux-mêmes, et les adeptes des low-tech en fabriquent avec des roues de vélo recyclées… Complètement 21e siècle ! Et quelle joie, à chaque fois, de voir l’eau couler !

Monet évoque cette pompe dans une lettre à Alice du 29 mars 1893. De Rouen, il lui écrit :

Pour n’en pas perdre l’habitude, dire à Eugène de penser à arroser bien des choses (…) et veiller à ce qu’on n’arrose pas avec de l’eau sortant de la pompe.

Lettre 1203

Toujours les pots bleus

Suite de la saga des pots bleus dans les tableaux de Monet ! L’artiste devait vraiment les aimer beaucoup pour les faire figurer si souvent dans ses toiles. Celui-ci contient manifestement un laurier-rose.

Le peintre surprend au vol le geste par lequel Camille s’attache une fleur dans les cheveux. Quelle silhouette gracieuse ! Elle émerge des fleurs de dahlias et de fuchsias, nouvelle recherche de Monet sur l’insertion de la figure dans le paysage.

Devant elle, le petit Jean adore une fois de plus se rouler dans l’herbe. Son papa n’a pas ménagé les touches de vert pour nous montrer combien l’enfant a gâté son petit costume clair. Ça ne fait rien, ni papa ni maman ne disent rien, parce qu’ils adorent eux-mêmes s’asseoir dans l’herbe. Décontraction, intimité familiale… surtout pas la raideur des portraits posés. C’est aussi cela, l’impressionnisme.

Réouverture le 29 mars 2024

La Fondation Monet vient d’annoncer que les jardins de Claude Monet à Giverny rouvriront le vendredi 29 mars 2024 au matin. C’est le vendredi saint, le début du week-end pascal.

Les tarifs 2024 sont inchangés.

Voici ce à quoi on peut s’attendre du côté du clos normand en matière de floraison. (photo 1er avril 2023) Souhaitons-nous un temps plus doux et printanier… . 😉

Exposition Flower power à Giverny

Les jardins de Claude Monet sont maintenant fermés pour l’hiver, mais le musée des Impressionnismes Giverny reste ouvert chaque semaine du jeudi au dimanche, et pendant les vacances scolaires. Il présente jusqu’au 7 janvier 2024 une exposition entièrement consacrée aux fleurs dans l’histoire de l’art. Elle balaie les millénaires et les modes d’expression artistique, si bien que chacun est assuré d’y trouver des oeuvres qui lui parlent et de faire de belles découvertes.

Mythologie, religion, archéologie, politique, mode avec deux très belles robes d’Yves Saint-Laurent, bijoux, orfèvrerie, art d’extrême-orient, jusqu’à la création contemporaine (l’oeuvre la plus récente est de 2019), le choix est éclectique à souhait, et, de l’avis général, de grande qualité.

J’ai bien entendu un faible pour la section impressionniste, qui ne propose pas de Monet mais des toiles de Manet, de Renoir, de Fantin-Latour, incroyable comme toujours, un imposant Bazille, plusieurs Cézanne, etc. Et en point d’orgue, plongée à l’intérieur d’un iris comme un insecte avec Georgia O’Keeffe… Tout un voyage.

Couleurs d’automne à Giverny

Depuis le changement d’heure, il fait presque nuit au moment de la fermeture, à 18h.

Et voilà ! C’est fini jusqu’à l’année prochaine.

Des chrysanthèmes en cadeau d’adieu

La scène n’offre pas un centimètre de ciel. Gustave Caillebotte peint un massif de son jardin, peut-être à cette saison ou un peu plus tard, courant novembre. A ses pieds, des chrysanthèmes japonais échevelés, effilés, ou arrondis en boules, d’autres plus simples à une seule rangée de ligules… Explosion de pétales, explosion de couleurs : les fleurs roses, jaunes, mordorées, rouges lie de vin se détachent sur le vert des feuilles et le ton clair de la terre gardée nue autour des plants.

Caillebotte, aussi passionné de jardinage que son ami Monet, est manifestement fier de ses chrysanthèmes. A la fin du XIXe siècle, en pleine période du japonisme, la fleur connaît une vogue sans précédent. On l’adore sous toutes ses formes, d’ailleurs de plus en plus nombreuses. Aucune arrière-pensée de fête des Morts ni de cimetière ne vient entacher sa gloire : ce sont les pensées, les violettes et les giroflées jaunes qui sont chargées de fleurir les tombes à la Toussaint.

Mais pour Monet, propriétaire de cette toile à partir de 1894, ces chrysanthèmes-là vont tout de même incarner le souvenir. Le tableau de fleurs lui est offert par Martial Caillebotte, frère de Gustave, après le décès prématuré du jeune peintre le 21 février 1894. Martial connaît l’amour de Monet pour les fleurs et choisit une oeuvre toute récente de son frère. Monet l’accrochera dans sa chambre et la gardera toute sa vie. Son fils Michel ne la vendra pas non plus. Le tableau appartient maintenant aux collections du musée Marmottan-Monet et se trouve pour cet automne à Giverny, dans le cadre de l’exposition Flower power du musée des impressionnismes. Une copie de la toile décore la chambre de Monet à Giverny.

Je dédie ce post à Cédric Payet, surveillant à la Fondation Monet depuis de longues années qui vient de disparaître, lui aussi beaucoup trop tôt. D’origine réunionnaise, la gentillesse même, Cédric était toujours positif et de bonne humeur malgré les difficultés de la vie. Le départ d’une personne aussi adorable nous plonge dans une profonde tristesse.

Sur la photo ci-dessous prise en mai de cette année (merci Fred) il est digne, une attitude qu’il ne conservait jamais très longtemps, vite remplacée par un éclat de rire. Signe de sa fantaisie, il porte des lacets roses car il s’amusait à assortir les lacets de ses chaussures à la couleur de sa cravate. Il avait 55 ans.

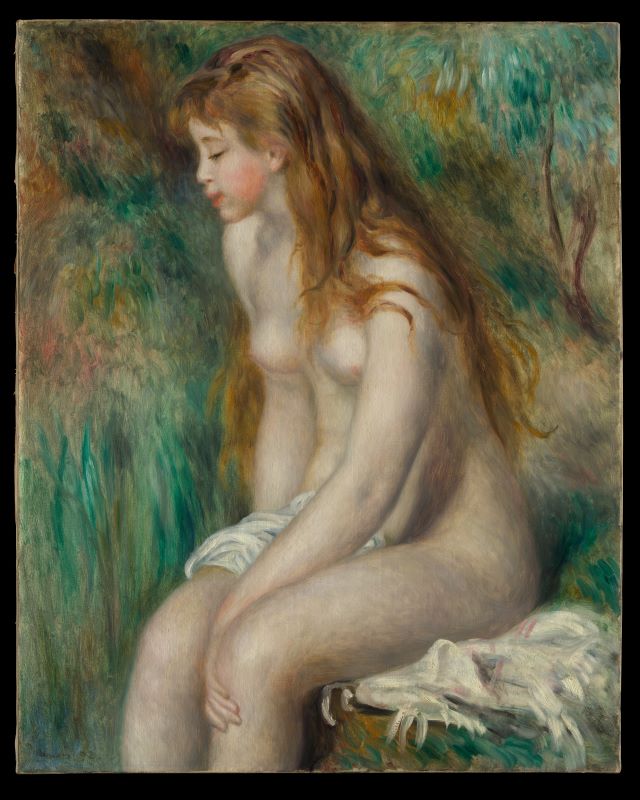

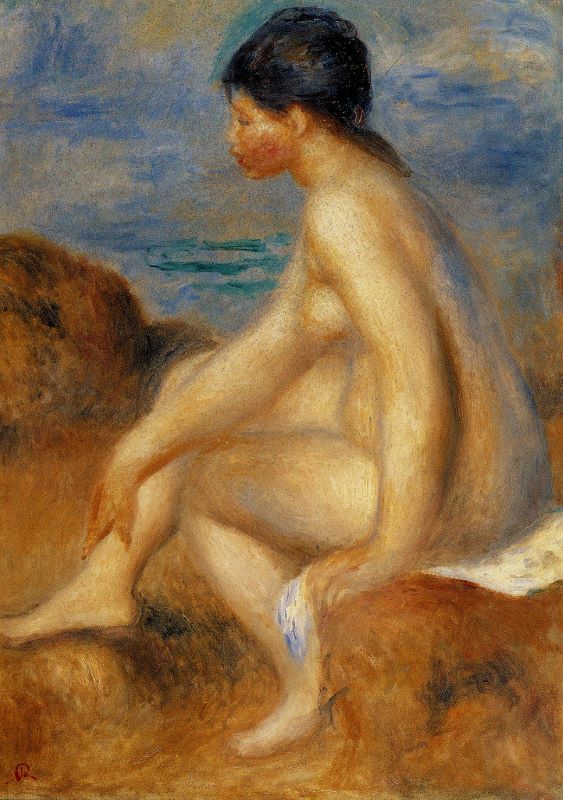

La baigneuse de Renoir

L’été dernier, on pouvait voir à Giverny ce beau nu que Monet possédait dans sa collection personnelle d’oeuvres de ses amis. La toile était prêtée par le musée Marmottan-Monet dans le cadre de l’exposition Renoir à Guernesey du musée des Impressionnismes Giverny.

Si la scène a l’air de se passer en plein air, il y a peu de chance qu’elle y ait été peinte. La pose compliquée, le flou de l’arrière-plan font penser à un travail en atelier. Mais Renoir s’est souvenu des baigneuses qui se changeaient sans faire d’embarras entre les rochers de Guernesey quand il a placé son modèle dans un décor de bord de mer.

Monet a possédé trois nus de son cher ami Renoir, un des seuls (le seul ?) peintre.s qu’il tutoyait. Mais il semble bien que c’est ce tableau-ci que Marc Elder a vu dans la chambre de Claude Monet :

Un nu de Renoir occupe le chevet du lit, un nu déjà ancien, corps de jeune femme long, gracile, nacré, et tout environné d’une transparence bleutée comme un joyau de ses reflets.

Marc Elder, A Giverny chez Claude Monet, 1924.

Monet avait aussi le nu ci-dessus, merveilleux de couleurs. Je crois que c’est celui-ci que René Gimpel, invité à visiter la chambre de Monet, remarque :

Pour la première fois, je vais au premier, dans la chambre à coucher dont les murs sont couverts de toiles des amis géniaux du maître. (…) A la tête de son lit, une femme nue par Renoir, la tête est celle d’une fillette, mais le corps est d’une belle femme.

René Gimpel, Journal d’un collectionneur marchand de tableaux, à la date du 1er février 1920.

Et voici la troisième baigneuse collectionnée par Monet. Il semble qu’il l’avait fait encadrer dans le même cadre que la première. L’encadrement que j’ai photographié ne serait donc pas le choix de Monet.

L’art de rater un bouquet

Avez-vous déjà essayé de faire un gros bouquet d’asters ? Cette vivace d’automne si florifère est une invitation à rapporter un peu du jardin à l’intérieur de la maison.

Claude Monet s’est laissé tenter en 1880, alors qu’il était installé à Vétheuil avec sa famille et qu’ils peinaient à joindre les deux bouts. Son marchand Durand-Ruel l’a incité à peindre quelques bouquets de fleurs, des sujets faciles à vendre.

Claude Monet, Asters, 1880 collection particulière. 83 x 68 cm

Voici le lumineux tableau exécuté par l’artiste alors âgé de 40 ans, en pleine possession de son art cent pour cent impressionniste. Les pétales vibrent, le bois luit, le vase à décor chinois est en harmonie avec les couleurs des fleurs.

A ce propos, quelles sont ces couleurs ? Difficile d’en juger sans voir l’oeuvre en vrai. Je penche pour du mauve pâle et du blanc nacré, les coeurs des asters étant jaunes, d’abord clair puis de plus en plus foncé, tirant sur l’orange, à mesure que les jours passent.

Avec Claire-Hélène Marron, jardinière de la Fondation Monet en charge de fleurir la maison du peintre, nous nous sommes mis en tête de refaire le bouquet du tableau. A priori, cela avait l’air simple comme bonjour. Nous avons parcouru les massifs à la recherche de belles tiges d’asters des bonnes couleurs et les avons disposées dans un vase. De grandes tiges au fond, des petites sur le devant pour obtenir cette jolie masse fleurie.

Voici le bouquet en marche vers la maison. Cette photo n’est pas moins ratée que le bouquet (manque de lumière au petit matin, vitesse d’obturation trop lente), mais je l’aime bien quand même pour son mouvement très impressionniste, je trouve.

Pendant que Claire-Hélène ouvrait la porte, le bouquet est resté sur le banc. Et là, on voit déjà qu’il y a quelque chose qui ne va pas.

Les fleurs d’aster se tournent vers la lumière au moment où elles s’ouvrent, puis restent figées dans cette position, toutes orientées dans le même sens. Résultat, il est bien difficile de faire regarder toutes les fleurs de toutes les tiges du même côté, comme sur le tableau de Monet.

Les nôtres se tordent et nous montrent leur profil, leur dessous plus vert que mauve. Cela ne ressemble à rien, et sûrement pas au tableau. Comment Monet s’y est-il pris ? Ses asters avaient-ils les mêmes fâcheuses manies que ceux-ci ?

Feux d’artifices d’octobre

Le vase bleu de Chine

A l’automne 1883, alors qu’il est installé à Giverny depuis quelques mois, Monet peint cette toile destinée à une porte de l’appartement de son marchand Paul Durand-Ruel. On y voit un vase à motif bleu qui contient des dahlias décoratifs orange, tandis que de gros dahlias jaunes se détachent au premier-plan.

J’ai maintenant la certitude que ce vase se trouve toujours dans la maison du peintre, exposé dans le salon-atelier. J’ai enfin pu photographier la bonne face. D’accord, Monet n’a pas forcé son talent pour figurer ce vase sur sa toile, et il faut un peu de bonne volonté pour le reconnaître. La forme générale, le coloris, les palmes, l’arbre fleuri de gauche ne laissent pas de place au doute.

Mais ce ne sont pas les zones d’ombre qui manquent. Ainsi, d’après vous, s’agit-il d’un vase importé de Chine ou d’un Delft ? Question subsidiaire : quel est cet objet en forme de planche de surf que tient le personnage de droite sous son bras ? Et celui de gauche, que lui propose-t-il ?

Encore les pots bleus

Je croyais avoir fait le tour des apparitions des pots bleus de Monet, mais je viens de débusquer encore ce tableau-ci. Camille Monet et Madame Sisley sont assises sous les arbres en fleurs dans le jardin d’Argenteuil. Devant elles, trois pots en forme de jarres, décorés de motifs floraux bleus contiennent des anthémis pour deux d’entre eux. Celui du milieu est garni d’une plante indéfinissable. Un sapin ? Un araucaria ?