Un bouquet de soleils

Les tournesols portent bien leur nom de soleils tant ils illuminent la pièce où on les pose. Voici, tout frais de ce matin, un bouquet réalisé par Claire-Hélène Marron, jardinière de Giverny chargée de la décoration florale de la maison de Monet.

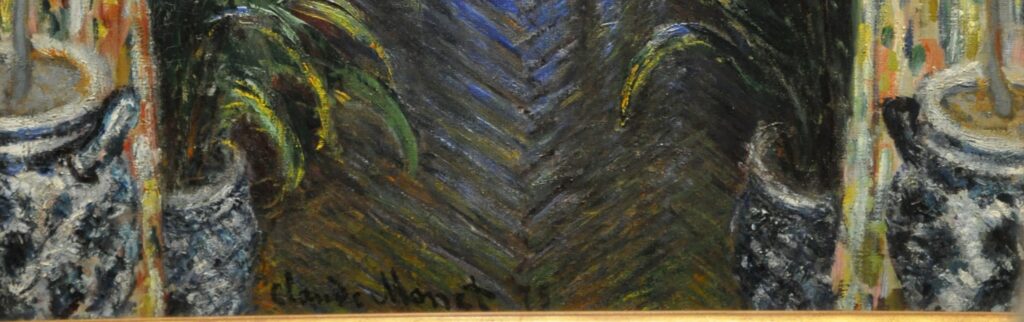

Claude Monet, Bouquet de soleils dans un vase, 1880 – Metropolitan Museum of Art, New York

Elle a pris pour modèle la nature morte ci-dessus. Cela a l’air facile et pourtant rien n’est simple, du choix du vase et des fleurs à leur disposition. Monet a dû galérer pour arriver à ce que les têtes le regardent et pour les placer harmonieusement. A noter aussi, toute la gamme de couleurs qu’il perçoit dans les pétales qui nous paraissent à nous si unis. Le vase, qui apparaît aussi sur d’autres tableaux, est probablement d’origine chinoise.

Les pélargoniums de Monet

Devant la maison de Monet à Giverny, un tapis de géraniums reproduit à l’identique celui cultivé par le peintre. Jusqu’aux variétés qui sont les mêmes : les rouges sont des Pélargonium X hortorum Paul Crampel, obtenus par Lemoine (France) en 1892 ; les roses s’appellent Pélargonium X hortorum Fraîcheur Beauty. Leur obtenteur est Cannell (Royaume-Uni) en 1910.

Le temps des sauges

En fin d’été, les sauges sont à leur apogée à Giverny, formant des massifs à elles toutes seules dans le clos normand.

La sauge des marais est d’un bleu ciel très doux.

La sauge du Mexique a des fleurs blanches émergeant de bractées colorées.

La sauge guarani Chevalier noir, ou Black Knight, pousse en masse énorme jusque sous les yeux des visiteurs de Giverny ébahis par sa couleur.

Involucrée signifie qui porte un involucre, c’est-à-dire une collerette à la base de la fleur (l’involucre des noisettes).

Camouflage (bis)

A Giverny un jour de pluie…

Les pots bleus

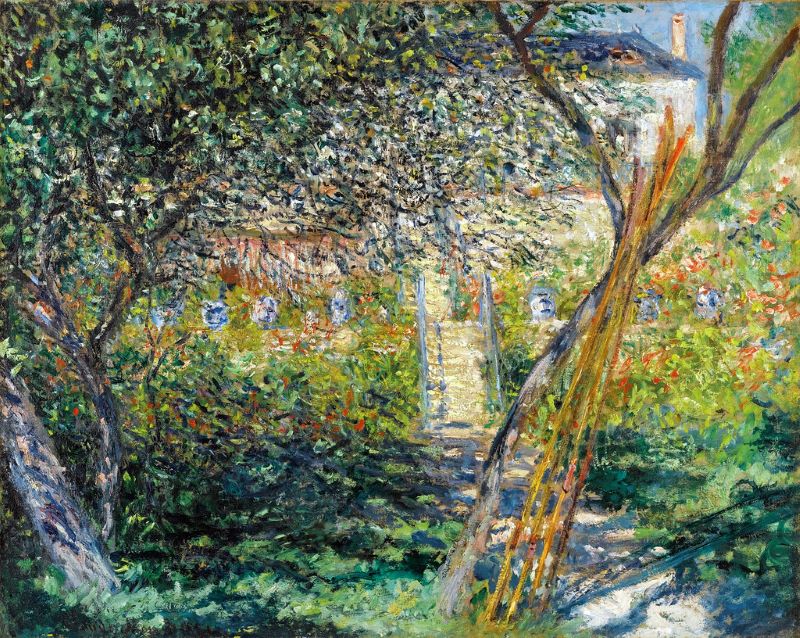

On pouvait voir réunis ce printemps au musée de Giverny deux tableaux de Monet peints alors qu’il habitait Argenteuil, sur lesquels l’artiste a fait figurer son fils Jean : La Maison de l’artiste à Argenteuil et Coin d’appartement.

Par un curieux hasard, ces toiles montrent aussi toutes les deux les jarres à décor bleu qui servaient de cache-pot. Une oeuvre est exécutée à la belle saison, où les plantes ornaient le jardin, tandis que l’autre a été peinte en hiver, époque où les pots et ce qu’ils contenaient étaient rentrés dans la maison.

On peut raisonnablement penser que Monet a acheté ces céramiques pendant la période faste d’Argenteuil, après son retour de Londres en 1871. Il vient d’hériter de son père, et Durand-Ruel lui assure pendant plusieurs années des revenus réguliers. Auparavant, il n’avait pas le sou.

Cette série de pots suit Monet à Vétheuil, où nous les retrouvons installés dans l’escalier. Combien y en a-t-il exactement ? Sur ce tableau on en compte cinq. A Argenteuil ils étaient six.

Dans celui-ci il y en aurait sept. On remarque que Monet a déplacé les pots d’un tableau à l’autre, bien que les deux toiles aient été peintes la même année. Au printemps les jarres bleues font très bien alignées à l’horizontale dans l’allée perpendiculaire à l’escalier, en fin d’été on ne les y verrait plus sous l’avalanche des fleurs.

Dans la littérature sur Monet, ces récipients sont généralement nommés des pots chinois. Il est vrai que beaucoup de céramiques venues d’Extrême-Orient portaient des décors bleus sur fond blanc. Mais cette attribution est inexacte pour au moins l’un d’entre eux.

Plusieurs objets ayant appartenu à Michel Monet, et avant lui à son père, sont passés en vente aux enchères en 2017 à Hong Kong. Parmi eux, une jarre en grès qualifiée de « continentale » par les experts de Christie’s. Certes, il ne leur a pas échappé qu’elle n’était pas chinoise. Sur son flanc, un quadrupède à tête d’oiseau, une chimère, s’inscrit dans un large cercle bordé de croisillons. Le col du pot est marqué par deux lignes bleues horizontales, le bas par une seule. Selon la description fournie par le catalogue en ligne, le pot présente une deuxième chimère (de l’autre côté forcément) et deux oiseaux, motifs intercalés entre les chimères. Le fond est gris pâle, les dessins bleu cobalt. La jarre possède deux anses, décorées en bleu elles aussi. Elle mesure 43,5 cm de haut.

Un oeil habitué aux poteries de l’Est aura reconnu un Westerwald ou un Betschdorf. Dans les années 1860, Betschdorf, village situé à une cinquantaine de kilomètres au nord de Strasbourg est en pleine production et inonde le marché de ses grès au sel utilitaires, solides et imperméables. Ils existent dans toutes les tailles, prennent de nombreuses formes et servent à toutes sortes d’usages. On en trouve d’ailleurs encore facilement en brocante.

D’autre part, Westerwald, le centre allemand de grès au sel d’où sont originaires les premiers potiers de Betschdorf, est lui aussi en plein essor. Grâce au Rhin, la production s’exporte vers les Pays-Bas. Même si ces lourdes jarres ne sont pas faciles à transporter dans des bagages, Monet a pu faire l’acquisition d’un ou plusieurs pots lors de son séjour près d’Amsterdam en 1871 et le.s rapporter à Argenteuil.

C’est ce même pot à chimères que l’on voit au premier-plan à droite du tableau de Washington. Même aspect bondissant, même queue en panache. Rayures horizontales, forme, anses, tout coïncide.

L’attribution à Betschdorf pose tout de même question. Après la guerre de 1870, l’Alsace est devenue allemande, ce qui a mis un frein aux expéditions de marchandises vers Paris. Mais les commerçants argenteuillais ont peut-être mis quelques années avant d’écouler tout leur stock d’avant-guerre. D’autre part, la chimère n’est pas un décor habituel des Betschdorf. On voit au 19e siècle nombre de cerfs bondissant dans la même attitude, mais je n’ai pas repéré d’animal mythique sur les poteries visibles en ligne. Si vous avez des lumières sur ces points, merci de nous en dire plus en commentaire. Je vous en prie.

Toute la collection de pots de Monet provenait-elle du même centre potier ? C’est possible, mais ce n’est pas certain. Malgré une apparence d’unité, on peut remarquer que les jarres n’ont pas toutes la même taille.

Ici, le pot de gauche a des anses, celui du milieu non, celui de droite paraît plus large. Il est possible que Monet ait mélangé grès, faïence et porcelaine, France, Chine, Japon, Angleterre même, Hollande, pourquoi pas ? Et qu’il ait unifié l’aspect de ces différentes céramiques en les représentant sur la toile. Je pense tout de même qu’il avait plusieurs pots de l’Est. Sur les tableaux on leur voit une double ligne bleue en haut du récipient, motif qui n’est guère chinois mais typique de Westerwald et de Betschdorf. Peut-être ne connaîtrons nous jamais le fin mot de l’histoire, car tant vont les pots au jardin qu’à la fin ils se cassent.

Il est d’autant plus extraordinaire de découvrir dans la vente de la succession Verneiges à Hong Kong ce pot en grès en si bon état, témoin des années de lutte de Claude Monet. Les enchérisseurs ne s’y sont pas trompés. L’objet a été adjugé plus de 41000 euros, sûrement l’un des prix les plus élevés jamais atteint par un grès utilitaire.

L’étoile de Digoin

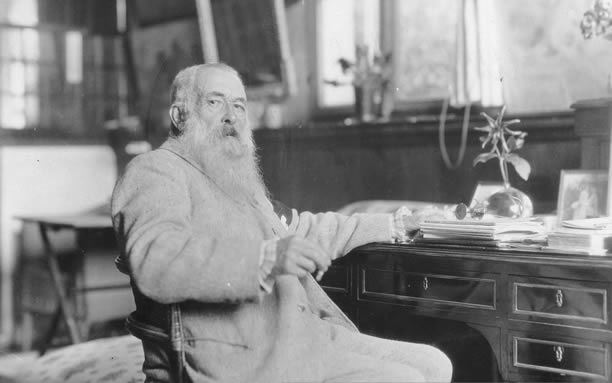

Claude Monet est assis à son bureau du salon-atelier, dans sa maison de Giverny. Devant lui, des photos, des journaux et un vase en verre bleu pâle contenant une fleur unique : un dahlia étoile de Digoin.

C’est Blanche qui prenait le soin de fleurir les soliflores disposés dans l’atelier. L’ami de Monet Marc Elder l’a saisie au vol. En 1924, il publie A Giverny chez Claude Monet, délicieux aperçu de la vie quotidienne du peintre à la fin de sa vie, irremplaçable recueil de souvenirs glanés au fil des visites. Voici ce qu’il note page 36 :

« Et, comme le dernier pavot blanc boutonne à côté, sur la pelouse, madame Monet le coupe et l’emporte à l’atelier. »

Au moment où Elder fait cette remarque, Alice est morte depuis plus de dix ans, la seule madame Monet est Blanche Hoschedé, veuve de Jean Monet.

Ce qui est merveilleux, c’est que quelques pages plus loin, l’auteur semble commenter la photo ci-dessus :

Page 58 : « Le maître demeure pensif, les yeux sur la boule de cristal bleu dans laquelle trempe toujours une fleur : rose, pavot, iris, orchidée… Ce soir c’est un dahlia mauve qui en jaillit, un dahlia souple dont la tige s’affaisse sous le poids des pétales convolutés comme les ailes d’un moulin puéril. Il semble qu’il n’y ait qu’à souffler dessus pour qu’il tourne ! »

Et voici le vase, toujours exposé à Giverny, sur le bureau cylindre du salon-atelier. Il est trop fragile pour contenir une fleur, mais le jardin regorge de dahlias en forme d’étoile. Ce sont aujourd’hui des dahlias Honka, une variété très proche de l’étoile de Digoin, comme celui-ci :

Voilà ce qu’entend Elder par convoluté : roulé sur soi-même. Le Robert, qui range ce mot dans les termes de botanique, donne l’exemple de la feuille convolutée du bananier. Les dahlias étoilés attirent toujours l’oeil des visiteurs par leur forme originale.

Un troisième témoignage atteste de leur présence dans le jardin de Monet : celui de Jean-Pierre Hoschedé. Dans son livre de souvenirs Claude Monet ce mal connu, le beau-fils du peintre se les rappelle :

Parmi les plantes que l’on ne voit guère dans les jardins et que Monet s’était procurées, il me faut citer d’abord une variété de dahlia, l’étoile de Digoin, à grandes fleurs simples à pétales roulés, tuyautés, jaunes au centre de la fleur, rouges aux pointes des pétales, étrange ressemblance avec une étoile de mer.

Hommage aux Résistants de Vernon

A l’entrée du pont sur la Seine côté ville, une plaque évoque la Libération de Vernon :

Ville de Vernon, Eure

Très durement éprouvée en juin 1940 par plusieurs violents bombardements, a organisé très tôt la résistance contre l’occupant, accueillant les aviateurs alliés, publiant un journal clandestin, réussissant, malgré l’activité des agents de l’ennemi, à grouper et à armer 345 hommes qui firent sauter le pont de la Seine, libérèrent la ville le 19 août 1944 et la défendirent contre les assauts répétés de l’ennemi sans aucune aide extérieure jusqu’à l’arrivée des troupes anglaises le 26 août 1944.

Cette citation comporte l’attribution de la croix de guerre avec palme.

Après la pluie

Portrait de Suzanne aux soleils vu par Mirbeau

Claude Monet, Portrait de Suzanne aux soleils, 1890, collection particulière (w1261)

En 1891, Octave Mirbeau, ami de Claude Monet et critique d’art, fait cette extraordinaire analyse du tableau Portrait de Suzanne aux soleils dans L’Art dans les Deux Mondes :

De l’ombre, du mystère, de l’ombre dont elle est toute baignée, de l’ombre transparente et profonde, apparaît une jeune femme, assise, accoudée à une table de laque. Sa robe mauve va se violaçant, se perdant, avec les contours, dans l’ombre violette, découvre la nuque inclinée légèrement, et la naissance de la gorge. Elle est d’une beauté délicate et triste, triste infiniment. Enigmatique, les yeux vagues, un bras pendant, toute son attitude molle et charmante de nonchaloir, à quoi pense-t-elle ? On ne sait pas. A-t-elle de l’ennui, de la douleur, du remords, quel est le secret de son âme ? On ne sait pas. Elle est étrange comme l’ombre qui l’enveloppe toute et, comme elle, troublante, et terrible, aussi, un peu. Mais plus étranges encore sont ces trois fleurs de soleil, immenses, qui s’élancent d’un vase, placé près d’elle, sur la table de laque, montent, tournent au-dessus et en avant de son front, pareilles à trois astres, sans rayonnement, d’un vert insolite à reflets de métal, à trois astres venus on ne sait d’où, et qui ajoutent un mystère d’aube, un recul d’ombre, au mystère, au recul de l’ombre ambiante. L’impression est saisissante. Involontairement, l’on songe à quelque Ligeia, fantomale et réelle, ou bien à quelqu’une de ces figures de femme, spectres d’âme comme en évoquent tels poèmes de Stéphane Mallarmé.

Octave Mirbeau, L’Art dans les Deux Mondes, 7 mars 1891

Je trouve qu’il y va un peu fort avec le nonchaloir, pour moi Suzanne n’est pas molle mais au contraire raidie par son corset. Que dirait-il de notre façon de nous enfoncer dans les canapés… Pour le reste, il a, du vivant de Suzanne, qu’il connaît, senti dans ce tableau planer sur elle l’ombre et la mort, jusqu’à y voir un spectre.

Mirbeau a aussi un oeil affuté de jardinier pour détailler la couleur des soleils. Et un talent hors pair pour décrire un tableau, porté par une plume d’un lyrisme puissant. Mirbeau, saisi, est saisissant.

La desserte de Suzanne

Parmi les objets encore présents dans la maison de Claude Monet figure cette petite table à laquelle s’appuie Suzanne Hoschedé, dans ce portrait que fait d’elle son beau-père en 1890. A droite, posé sur la desserte, un vase contient trois soleils qui encadrent curieusement la tête de la jeune femme.

A la saison des tournesols, Suzanne a 22 ans. Elle épousera Theodore Butler deux ans plus tard et lui donnera deux enfants, avant de disparaître en 1899, à trente ans. Cette mort prématurée si choquante jette comme une ombre sur ce tableau peint pourtant près de 9 ans plus tôt, alors que Suzanne était vraisemblablement en pleine santé. Sa mère Alice était la première à y voir une étrange prémonition. Il est vrai que Monet a donné un air de gravité à cette toute jeune femme et qu’il lui a fait un visage mauve.

C’est une analyse après-coup. Suzanne n’aime pas les séances de pose, elle s’y plie par obligation. Elle n’a pas avec son beau-père le lien de connivence et d’amour qui unissait Monet et Camille, et qui se voit dans nombre d’oeuvres où Camille sert de modèle à son époux.

Ce petit meuble plein de souvenirs se trouve dans le cabinet de toilette de Monet. Devant une porte mauve, justement.

Expérimentation

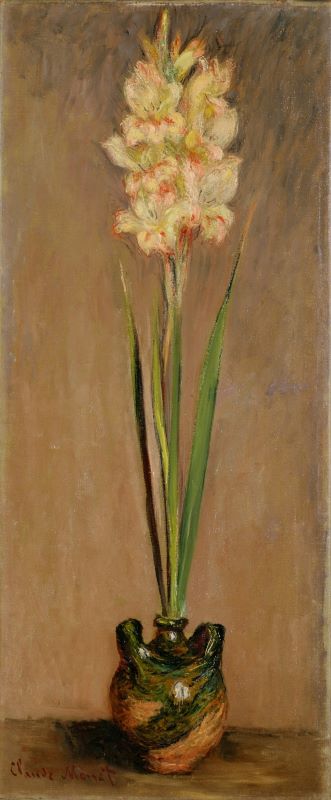

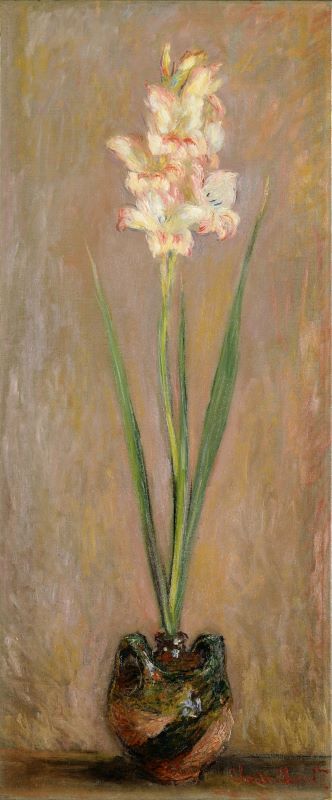

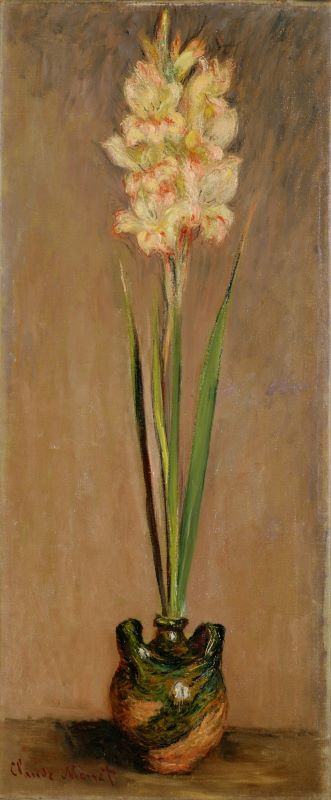

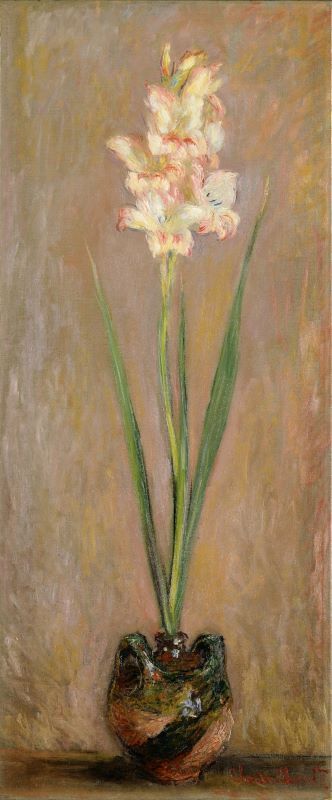

Rien ne vaut l’expérimentation pour se forger une opinion. C’est la saison des glaïeuls, l’occasion de tenter une reconstitution du « bouquet » de glaïeul(s) peint à deux reprises par Monet.

Première constatation : une fois remplie d’eau, la bonbonne de Brissard est plutôt stable, malgré la haute tige du glaïeul.

Deuxième constatation : il est aisé d’y faire tenir un glaïeul, mais impossible d’en entrer deux étant donnée l’étroitesse du goulot. Pour que la fleur se tienne bien droite j’ai dû ajouter une feuille, après quoi elle était parfaitement calée.

Il est vrai que sur le premier tableau on a l’impression qu’il y a deux glaïeuls, tandis qu’il semble n’y en avoir qu’un sur le deuxième tableau. Soit Monet a une bonbonne au goulot plus large, soit il a forcé pour faire entrer deux fleurs, peut-être en retirant toutes ses feuilles à l’une des deux. Il faut que j’essaie à nouveau.

J’ai épluché le pauvre glaïeul et j’ai appuyé si fort que j’ai cru entendre la poterie se fendre. Si on insiste, on peut arriver à faire tenir deux fleurs. Cela présente bien peu d’intérêt. Je crois que Monet a utilisé un seul glaïeul bien fourni, en plein épanouissement. Tout simplement. A moins que ses glaïeuls aient été beaucoup plus fins que ceux d’aujourd’hui, ce qui n’est pas impossible, après tout.

Les glaïeuls de Monet

S’il faut en croire la date apposée par l’artiste, ce magnifique bouquet a été peint par Monet au début de l’été 1878, à l’époque des marguerites, des lis et des glaïeuls. Le catalogue raisonné propose le 30 juin 1878 comme date de vente à un certain Theulier. Ce jour-là, Monet peint la rue Montorgueil et la rue Saint-Denis pavoisées. Une journée bien remplie.

Claude Monet, Camille et leurs deux enfants résident alors à Paris. Ils ont quitté Argenteuil au début de l’année et ne s’installeront à Vétheuil qu’à la fin de l’été. Où Monet s’est-il procuré ces fleurs éclatantes ? Est-ce un cadeau ? Mystère. En tout cas elles ne viennent pas de son propre jardin, il n’en a plus.

La disposition des fleurs n’a rien de savant. Les plus grandes sont placées derrière, les autres fourrées tant bien que mal en guise de faire-valoir par devant. C’est une brassée de fleurs fraîchement coupées et tout son charme vient de cette absence d’apprêt. Monet peint avec fougue, il se dégage une grande énergie de ce tableau.

Monet avait une passion pour les glaïeuls, une fleur élancée, colorée, sophistiquée comme peut l’être un iris, autre favori de l’artiste. Dans son jardin d’Argenteuil, il en cultivait des massifs entiers.

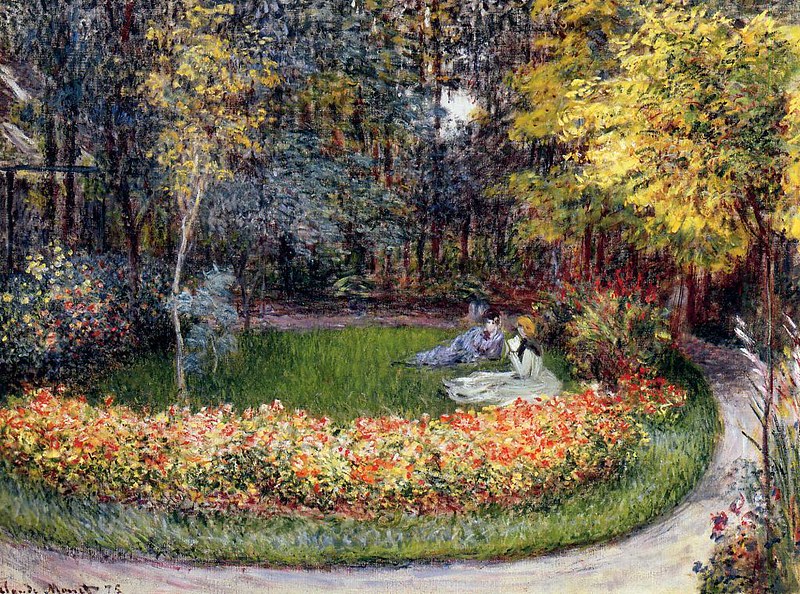

Voici la disposition du jardin de la deuxième maison de Monet à Argenteuil, celle qui est maintenant ouverte au public. A gauche ce qui semble être des dahlias, devant des géraniums, à droite de grands glaïeuls, au fond une rangée d’arbres, au centre une pelouse où ces dames s’assoient sans façon.

Et voici le même jardin dans une autre lumière, avec le petit Jean debout entre les deux femmes. Cette fois on distingue bien les géraniums roses et rouges, mais les glaïeuls se font discrets.

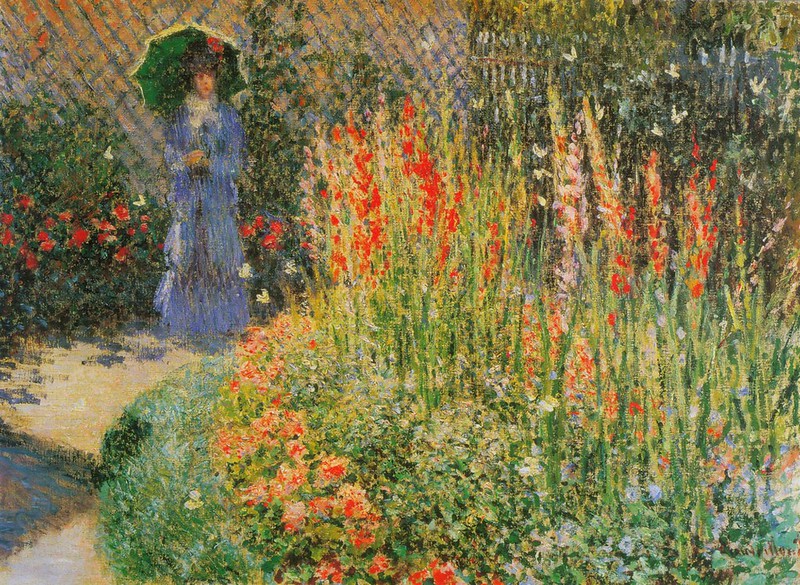

L’année suivante, Monet a légèrement changé la disposition de ses glaïeuls. Ils dominent cette fois les géraniums, et ce sont eux qui sont roses et rouges. Camille, sous son ombrelle verte, toujours prête à poser pour son mari, donne l’échelle. On peut essayer d’imaginer où elle se trouve, peut-être à la place ou se tenait Monet dans le tableau précédent.

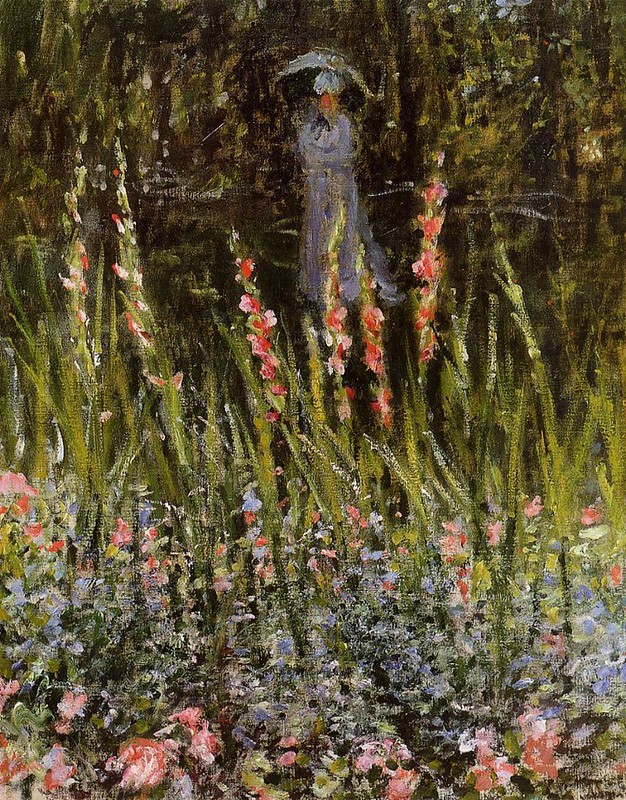

Les places ont à nouveau été interverties. On sent que Monet cherche des cadrages pour mêler la figure féminine et les tiges fleuries des glaïeuls. Selon le catalogue raisonné, ces toiles ont été peintes juste avant que Monet ne se rende à Montgeron sur l’invitation d’Ernest Hoschedé, juste avant Les Dindons.

Monet revient au motif du glaïeul cinq ans plus tard. A l’été 1881, il se trouve à Vétheuil. Cette fois, on peut imaginer que les fleurs qui lui servent de modèle ont été cultivées par ses soins. Monet les a coincées dans une bonbonne de Brissard.

Ces bonbonnes en terre vernissée étaient utilisées pour le transport de la boisson aux champs ou au marché. Elles étaient fabriquées en Eure-et-Loir, dans la petite ville d’Abondant, près de Dreux. La mienne n’est pas très grande, 17 cm, arriver à y faire tenir droite une fleur quatre fois plus haute ne serait pas une mince affaire. Mais le résultat de la disposition obtenue par Monet est saisissant : on a l’impression que la bonbonne est le bulbe de la fleur, le lieu de sa naissance. Le choix de ce contenant rustique et terreux donne de l’assise à la composition. Les deux glaïeuls paraissent d’autant plus s’élancer à l’infini.

Monet peint grandeur nature : la toile fait un mètre de haut. Et il aime tant ce motif qu’il en fait un deuxième tableau, presque identique et pourtant légèrement différent : pour s’en convaincre il suffit de regarder la signature de Claude Monet, à gauche sur la première oeuvre, à droite sur la deuxième.

Cet emplacement de la signature en miroir laisse à penser que Monet voyait dans ces deux toiles des pendants. Dès 1881, les deux Glaïeuls sont achetés par son marchand Paul Durand-Ruel.

Cette forme originale, toute en longueur qu’impose le glaïeul était parfaite pour un tableau destiné à l’espace situé entre deux fenêtres. Elle pourrait avoir donné à Monet l’idée des pendants.

L’histoire est belle, car les oeuvres jumelles n’ont jamais été séparées. A chaque fois qu’elles ont changé de propriétaire, elles ont été vendues ensemble. La dernière fois, le voyage les a conduites au Japon, une destination qui aurait été du goût de Monet.

Le chardon pourpre sud-africain

Voici Berkheya purpurea, en anglais Silver spike ou encore, mon préféré, Zulu warrior. C’est une vivace à la longue racine pivotante qui la rend résistante à la sécheresse : elle a de l’avenir. Rémi Lecoutre, qui sélectionne les fleurs à planter dans le jardin de Claude Monet, l’a repérée à Sissinghurst et la trouve très jolie. Elle se dresse sur une longue tige qui fait penser au chardon, dont elle a le feuillage un peu bleuté. Au sommet, plusieurs fleurs s’ouvrent côte à côte, formant un bouquet.

Les parasites l’ignorent, et j’avoue que je ne suis pas très attirée non plus par ses nombreux piquants. On peut se procurer des graines de cette plante encore insolite chez Jelitto, un producteur allemand de semences de vivaces. Et comme toujours chez les fournisseurs des professionnels de l’horticulture, c’est fascinant de fureter dans le catalogue en ligne qui regorge de fleurs improbables. Sans parler de l’immense diversité dans chaque espèce : 102 sortes d’ancolies ! De quoi rêver…

Des soleils à l’infini

A Giverny, la plaine des Ajoux est couverte de milliers de fleurs de tournesols en plein éclat. Certains ont l’air de sourire.

Du parking de la Prairie jusqu’à la Seine, ce n’est qu’une étendue jaune.

Les cyclistes qui utilisent la véloroute pédalent au milieu de ces champs éclatants de couleur. Belle entrée en matière !

On pense à Van Gogh, bien sûr, en oubliant que les tournesols ont aussi inspiré Claude Monet.

Feux d’artifices à Vernon

Theodore Earl Butler, Fireworks, Bridge at Vernon

Ces deux toiles de Theodore Earl Butler sont si proches que j’ai d’abord cru qu’il s’agissait de la même. Mais si vous prenez le temps de les comparer, vous verrez que non.

Butler s’attaque à un sujet difficile, le rendu des lumières éphémères des feux d’artifice sur fond de nuit. Le pont de pierre et la présence d’une barque et de personnages lui permettent de structurer l’espace.

Theodore Earl Butler Fireworks, Vernon Bridge.

C’est le choc des contraires : feu et eau, lumière et obscurité, ciel et fleuve.

Le motif des feux d’artifices du 14 juillet tirés à Vernon près du pont sur la Seine a inspiré plusieurs toiles à Butler, dont celle-ci, datée 1908, dans une autre tonalité.

Les chevaux d’Hiroshige

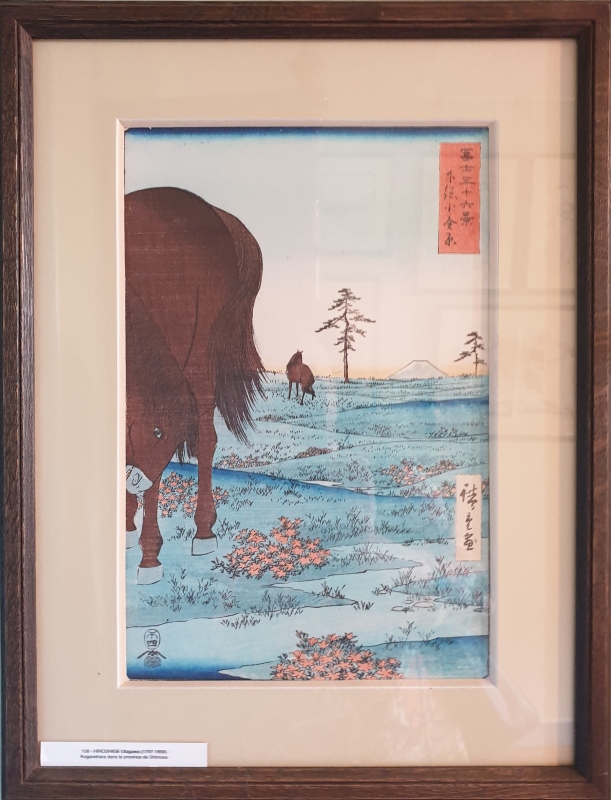

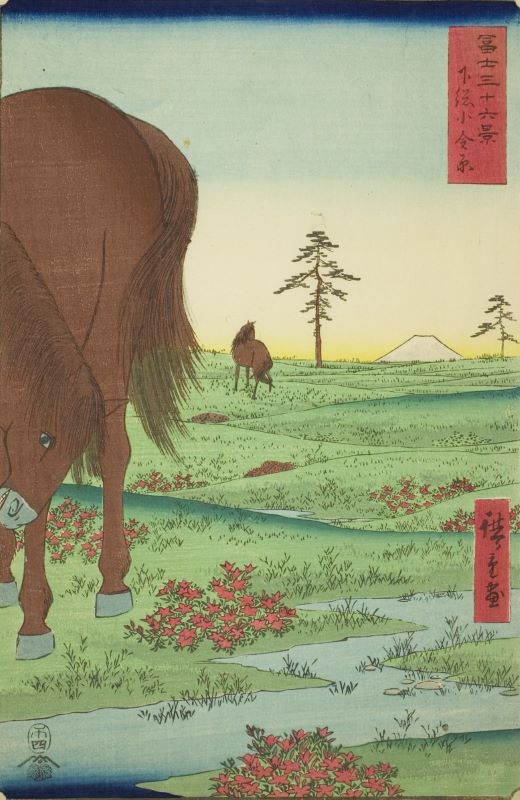

HIROSHIGE Utagawa (1797-1858), Koganehara dans la province de Shimosa, Fondation Monet.

Prendre le temps d’admirer les belles estampes japonaises que collectionnait Monet fait partie des plaisirs de la visite de sa maison de Giverny. Cette gravure-ci s’intitule « Koganehara dans la province de Shimosa » (la plaine de Kogane dans la Province de Shimōsa). Le prétexte, c’est le petit cône du volcan au fond. L’estampe fait partie de la série « Trente-six vues du mont Fuji » d’Hiroshige publiée en 1858, l’année de sa mort. Toutes sont de format vertical.

La plaine de Kogane, pas très loin de Tokyo (alors Edo) était un centre d’élevage de chevaux pour l’armée. Les bêtes vivaient en liberté avant d’être capturées et dressées.

On se figure aisément Monet séduit par cette représentation de coucher de soleil en un subtil dégradé, même si son estampe a probablement été bleuie par l’exposition prolongée à la lumière du jour. La même conservée (en trois exemplaires !) à l’Art Institute de Chicago présente une herbe tout à fait verte.

HIROSHIGE Utagawa (1797-1858), Koganehara dans la province de Shimosa, Art Institute de Chicago

Ne trouvez-vous pas cette estampe irrésistible ? Le cheval au premier plan qui sort presque du cadre mais tourne la tête pour nous regarder du coin de l’oeil en fait tout le charme. Vue d’Europe, cette façon très japonaise de pousser sur le côté le sujet du premier plan et de le couper était l’audace même.

Japonaise aussi, cette ligne serpentine du ruisseau, qui a peut-être inspiré à Monet sa rivière de capucines. Japonaise encore, la présence de ce deuxième cheval qui s’éloigne, dont la taille donne le sentiment de la profondeur de champ sans recours à la perspective à point focal. Sans parler de l’exotisme de ces deux pins solitaires dont la silhouette se détache sur le fond uni du couchant.

Enfin, les cartouches aux inscriptions en japonais, dont le rouge répond au rouge des fleurs, achèvent de placer la scène dans un Orient qui restera pour Monet un Orient rêvé.

Chitalpa

Ces fleurs superbes sont celles du Chitalpa de Tashkent, un arbre issu du croisement du Chilopsis et du Catalpa, d’où son nom.

Cette merveille fleurit à Giverny tout en haut du parking Le Verger, près du musée des impressionnismes. L’arbre intrigue, en ce moment on ne peut pas le rater. Pour ceux qui voudraient en savoir plus sur les plantations du musée des impressionnismes, le chef-jardinier Emmanuel Besnard, passionné et passionnant, propose chaque mois une visite commentée des jardins du musée. La prochaine aura lieu le vendredi 21 juillet de 16h30 à 17h30. Cela ne coûte que 5,50 euros et c’est très très bien.

A Giverny avec Forestier – 8

Voici maintenant le texte de l’article de J.-C.-N. Forestier. Plus encore que le détail des plantations, l’auteur nous restitue le ressenti du visiteur, fil conducteur de la restauration du jardin de Monet : « En toute saison, c’est un éblouissement. »

A GIVERNY, DANS LA VALLEE DE L’EPTE, M. CLAUDE MONET A CREE UN JARDIN REMARQUABLE. – DESCRIPTION DETAILLEE DES DIVERSES PARTIES QUI COMPOSENT CE JARDIN. – LES FLEURS, LES ARBRES. – LES SITES PITTORESQUES.

En cet endroit où le chemin de fer atteint Giverny, la voie, prise entre la route et la jolie rivière de l’Epte, longe une haute palissade de Roses. A l’abri de ce rideau, la rivière s’est écartée et a laissé place au tranquille étang dont on aperçoit les reflets à travers les feuilles.

De l’autre côté de la route, une grille légère, sur un mur à mi-hauteur d’homme, clôt avec bonhomie le plus éclatant amoncellement de fleurs ; de distance en distance, des Capucines de Lobb enroulent aux barreaux leur feuillage d’un vert tremblant et leurs fleurettes couleurs de feu.

Le jardin est ainsi divisé en deux parties – qui sont, au surplus, bien différentes – par la route et la voie de chemin de fer qui se déroulent côte à côte.

La route n’est pas très large, et, pour donner plus de place aux voitures, à l’entrée le mur se courbe en une petite demi-lune.

Continue Reading →

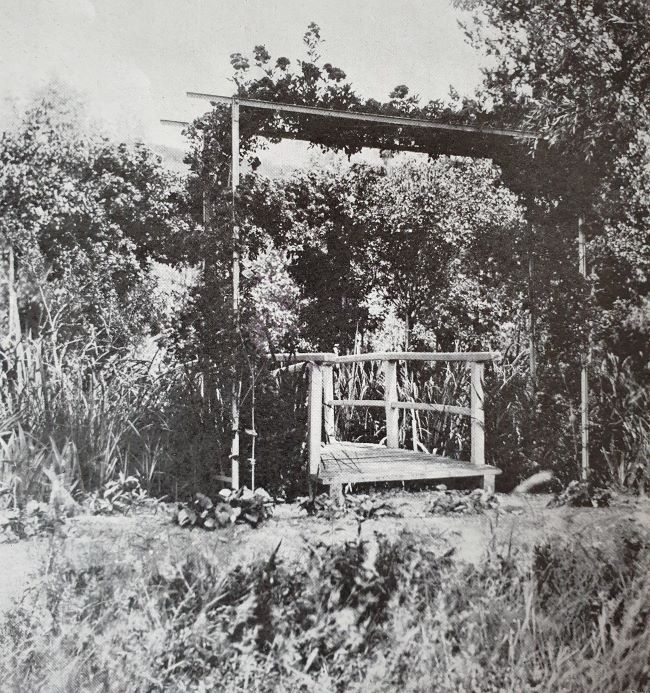

A Giverny avec Forestier – 7

Revue Fermes et Châteaux de septembre 1908 (N° 37), p 16. Article « Le jardin de M. Claude Monet » par J.-C.-N. Forestier. La photo est légendée :

Le pont sur la rivière et les arceaux de Rosiers.

Dernière photo illustrant l’article de Forestier, cette vue du petit pont sur le Ru paraît montrer un jardin en cours de construction : herbes folles au premier plan, passerelle de bois brut au second. Cet effet est contredit par la masse des rosiers qui paraissent âgés de plusieurs années déjà. Monet donnera un aspect plus doux à sa pergola en y installant de vrais arceaux arrondis. Encore une fois, l’imprécision de la légende étonne, à se demander si c’est Forestier qui les a écrites, ou s’il avait les photos sélectionnées sous les yeux.

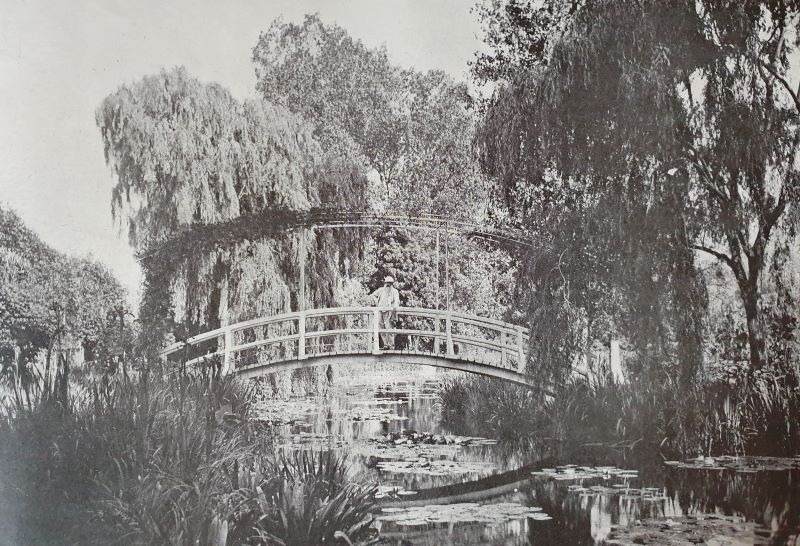

A Giverny avec Forestier – 6

Revue Fermes et Châteaux de septembre 1908 (N° 37), p 16. Article « Le jardin de M. Claude Monet » par J.-C.-N. Forestier. La photo est légendée :

Le bassin de Nénuphars, la bordure d’Iris, les Saules autrefois taillés en têtards qui bordent la petite rivière de l’Epte que traverse un pont avec deux arceaux de Rosiers Crimson Rambler.

En 1908, le jardin d’eau a une quinzaine d’années d’existence mais n’est pas envahi d’ombre. Les grands saules laissés libres de pousser forment un arrière-plan argenté au jardin, tandis que la crête de colline du val de Seine se profile derrière eux. L’embarcadère n’a pas encore pris sa forme définitive, et il est intéressant de voir que Monet en a amélioré la forme progressivement. Il lui a paru nécessaire d’ajouter des arceaux de roses dans le sens perpendiculaire, pour fleurir la promenade le long des berges.

Tout comme pour les glaïeuls, la quantité d’iris cultivés par Monet a frappé ses contemporains, de Forestier à Truffaut.

A Giverny avec Forestier – 5

Revue Fermes et Châteaux de septembre 1908 (N° 37), p 15. Article « Le jardin de M. Claude Monet » par J.-C.-N. Forestier. La photo est légendée :

Sous les Pommiers : la pelouse plate parsemée d’Iris, de Soleils, de Rosiers et de plantes fleuries.

Délaissant la grande allée dont les sapins immenses ne semblent pas l’avoir inspiré, le photographe s’est placé en bas du clos normand, à une dizaine de mètres plus à droite que pour la photo des glaïeuls. Les arbres sont encore nombreux dans cette partie du jardin en 1908, mais impossible de savoir s’il s’agit de l’ancienne pommeraie à cidre ou des plantations ornementales de Monet, à base de pommiers du Japon. Sur la pelouse en pente douce (et non pas plate !) se détachent des groupes de tournesols, des rosiers en arbre et en tonnelle, et des iris installés en carrés. C’est cette disposition qui semble avoir retenu l’attention de Forestier et/ou de son photographe, car elle offre une alternative aux traditionnelles pelouses cernées de massifs.

A Giverny avec Forestier – 4

Revue Fermes et Châteaux de septembre 1908 (N° 37), p 15. Article « Le jardin de M. Claude Monet » par J.-C.-N. Forestier. La photo est légendée :

Le bassin des Nénuphars entouré d’Iris et de Saules pleureurs. – Le pont de bois et son plafond de feuillage.

Le photographe a choisi spontanément le même angle que Monet pour ses tableaux du pont japonais : bien en face depuis la berge la plus proche. La route est à gauche, derrière la palissade recouverte de rosiers (et de clématites ?..). Les saules pleureurs plantés par Monet sont encore jeunes, et l’on en voit même un à droite, côté bambouseraie. Des masses d’iris ornent les berges.

Entre les îlots de nénuphars en fleurs, le photographe a capté le reflet arrondi du pont, qui forme comme un oeil. Monet, debout sur le pont, domine l’univers qu’il s’est créé. La glycine récemment plantée recouvrira bientôt toute la pergola en une scène printanière remarquable. Mais pourquoi Forestier, d’habitude si précis, parle-t-il d’un plafond de feuillage ?

A Giverny avec Forestier – 3

Revue Fermes et Châteaux de septembre 1908 (N° 37), p 14. Article « Le jardin de M. Claude Monet » par J.-C.-N. Forestier. La photo est légendée :

Au fond, l’atelier et les serres, l’allée des Tilleuls conduisant à la maison d’habitation, les plates-bandes de Glaïeuls bordées d’Iris ; à droite, des Rosiers ; devant, une palissade de Clématites.

Il y a toujours un peu d’étonnement à découvrir les photos anciennes, ici la belle allée au gravier parfaitement ratissé, la raideur militaire des rangs de glaïeuls, la monotonie de ces plantations sans mélange, la rigueur de leur organisation… Comme les contemporains de Monet, nous voici frappés par la quantité. Combien de massifs de glaïeuls Monet avait-il ? Dans quel but, eux qui fanent si vite ? Beaucoup moins auraient suffi pour en faire des bouquets et les peindre. Monet voulait-il les collectionner ?

L’étonnement se trouve ici doublé par le texte de la légende, car on cherche en vain la palissade de clématites annoncée. Se trouve-t-elle dans le dos du photographe ? Forestier a-t-il vraiment vu la photo avant d’en écrire la légende ?

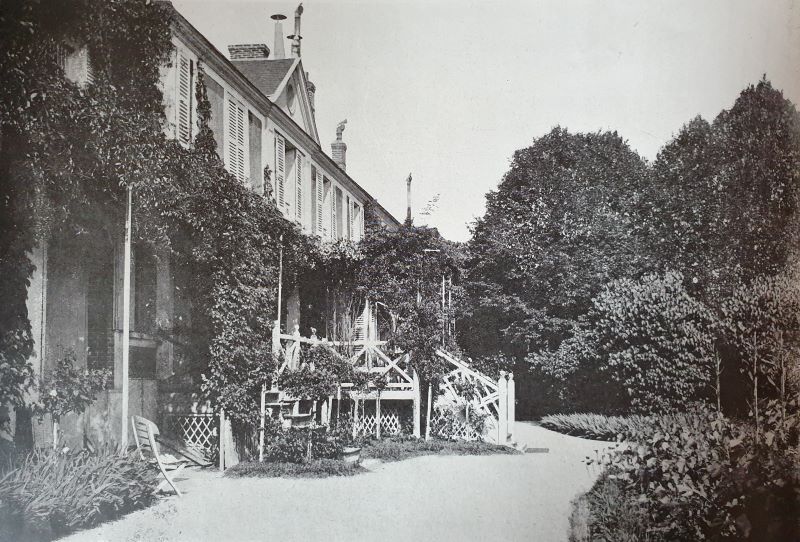

A Giverny avec Forestier – 2

Voici la deuxième photo illustrant l’article de J.C.N. Forestier consacré au jardin de Monet. Elle est accompagnée de la légende suivante :

La maison d’habitation couverte de Vigne vierge, de Clématites à grandes fleurs, de Rosiers. – A droite, des Argémones, des Pavots et des Lavatères.

En 1908, date présumée de la photo, la maison a été agrandie de deux ailes et le toit se couvre de souches de cheminées. Le petit escalier réservé à Monet n’a pas de rambarde. Le massif à l’extrême gauche se compose de rosiers tiges et d’iris. Les grimpantes sont parties à l’assaut de la façade.

A droite, deux grands arbres, sans doute des tilleuls, occupent l’arrière-plan. A cette époque Monet n’est pas encore propriétaire du terrain voisin. L’achat des parcelles à l’est n’est enregistré au cadastre qu’en 1914, et lui permettra la construction du grand atelier. Le tilleul de gauche me paraît être celui qui est toujours là, son voisin a disparu. Les arbustes pourraient être des lilas.

Le plus étonnant, ce sont les massifs de droite, loin des tapis de géraniums attestés par des photos en couleurs des années 1920. Si l’on reconnaît facilement un ourlet d’iris, l’une des fleurs fétiches de Monet, on serait bien en peine de définir ce qui pousse dans le massif de droite. Heureusement, Forestier l’a scanné de son oeil expert : argémones, pavots et lavatères. Trois fleurs simples, qui ne présentent qu’une seule rangée de pétales.

Les pavots et les lavatères sont toujours présents à Giverny, et même en nombre pour les premiers, mais je ne crois pas y avoir jamais vu d’argémones. Cependant il se peut que dans l’exubérance végétale régnante la fleur m’ait échappé. D’après les photos d’internet, elle a l’air de rappeler les cistes, sans la macule, et existe en jaune et en blanc. Elle devait donc offrir un contraste intéressant avec le rose des pavots (s’il s’agit bien de pavots annuels) et le rose ou le blanc des lavatères.

Une petite recherche sur l’argémone m’a menée à un article tout à fait enthousiasmant, beau comme un conte de fée. Outre la belle histoire de coopération, on y découvre par ailleurs que les graines ont une toxicité mortelle, peut-être la raison pour laquelle l’argémone ne semble plus cultivée à Giverny.

A Giverny en 1908 avec Forestier

Sur une photo pleine page de Forsythia veridissima en noir et blanc, année 1908 oblige, le numéro 37 du magazine Fermes et Châteaux présente son sommaire. Au milieu d’articles éclectiques, voire hétéroclites, sensés intéresser les personnes possédant une demeure à la campagne, surgit le nom de Claude Monet. De la page 13 à la page 16, l’urbaniste et concepteur de jardins Jean-Claude-Nicolas Forestier fait le récit de sa visite à Giverny dans la propriété du peintre.

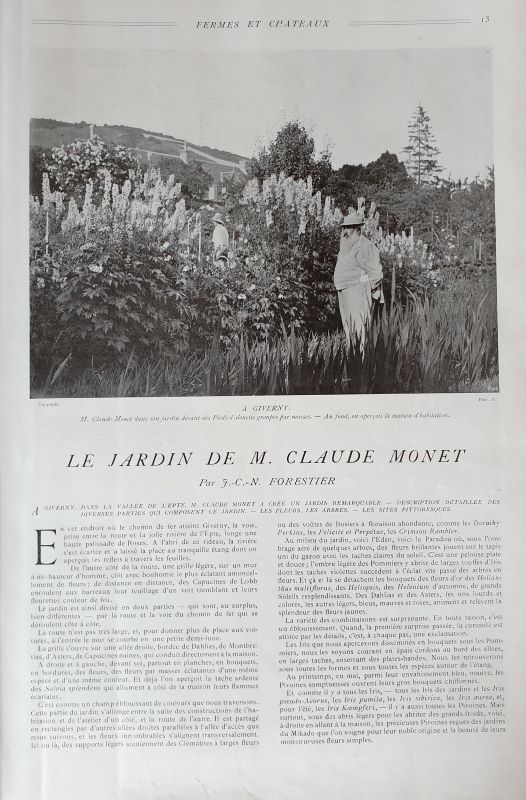

Le document nous transporte à Giverny par le texte et l’image, à une époque où Monet peaufine ses jardins depuis une quinzaine d’années déjà. Le texte très détaillé est illustré de sept photos, dont certaines tout bonnement extraordinaires, comme celle qui ouvre l’article. Qui les a prises ? Elles sont signées RUCK et portent la mention phot. F. S’il faut en croire le sommaire, elles pourraient être de M. Fréchon, seul photographe listé dont le nom commence par F, mais le etc laisse planer un doute. D’ailleurs Emile Frechon, frère du peintre de l’école de Rouen Charles Frechon, voit son nom cité en entier ailleurs dans le magazine car il est un photographe reconnu, qui expose chez Durand-Ruel et Georges Petit en 1895.

Alors se pourrait-il que ces images soient de Forestier lui-même ? Existe-t-il une preuve qu’il pratiquait la photographie ? Ou encore, car l’initiale F. apparaît sous de nombreuses illustrations du magazine, sont-elles l’oeuvre d’un salarié de la maison d’édition dont l’identité reste à élucider ?

La légende indique :

M. Claude Monet dans son jardin devant des Pieds-d’alouette groupés par masse. – Au fond, on aperçoit la maison d’habitation.

Le talentueux photographe nous montre Claude Monet debout devant un massif de delphiniums immenses qu’on imagine bleu pâle. Entre deux gerbes de fleurs apparaît la silhouette d’un jeune jardinier muni d’un arrosoir. A l’arrière-plan, le toit de la maison se devine dans la végétation.

Monet pose derrière une rangée d’iris défleuris, son éternelle cigarette aux lèvres. C’est l’époque des chapeaux. Le jardinier porte un couvre-chef en paille, l’artiste un élégant melon de couleur claire. Attitude inhabituelle, il a ramené les pans de sa veste dans son dos et exhibe un gilet bien boutonné sur son ventre de bourgeois.

La scène illustre la prédilection de Monet pour les fleurs à grand développement, qui lui donnent ce sentiment d’être immergé dans le végétal, tout comme il s’immergera dans la peinture face à ses grands panneaux de Nymphéas.

Le texte évoque brièvement ce massif :

Les plates-bandes de grands Pieds-d’alouette fleurissaient au printemps et élevaient jusqu’à 2 mètres leurs gros et triomphants épis bleus, de tous les bleus : bleu-porcelaine, bleu d’azur clair, bleu de roi, bleu sombre et profond.

Monet se trouve en bas du clos normand côté ouest, et l’on voit que le tracé des plates-bandes était alors parallèle à la route. Autre différence notable avec le jardin actuel, Monet plante une seule sorte de fleurs par massif.

De nos jours, les delphiniums sont cultivées par petites touches isolées, comme ici au bassin.