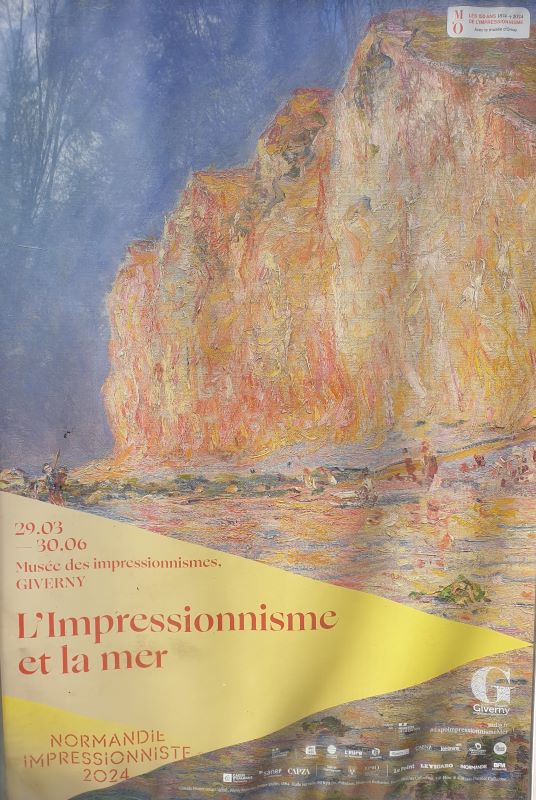

L’impressionnisme et la mer

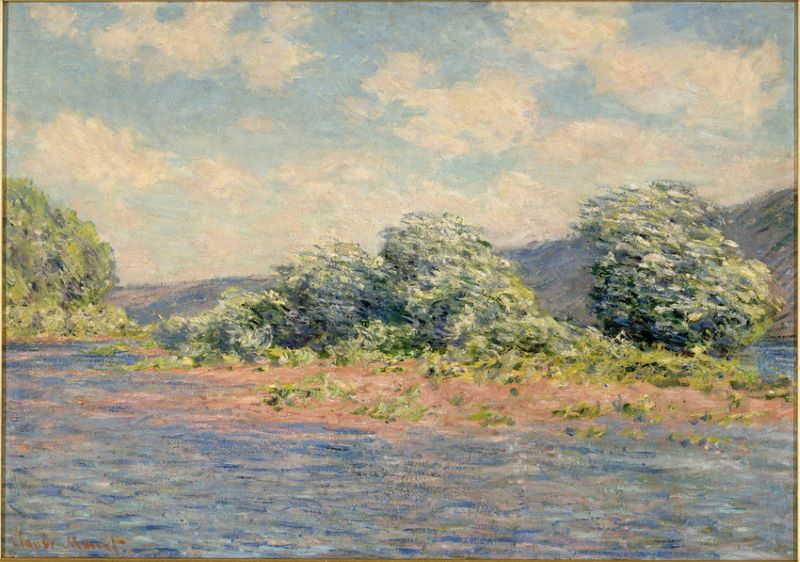

Le musée des impressionnismes Giverny célèbre les 150 ans de la première exposition impressionniste et les 200 ans de la naissance d’Eugène Boudin par une éblouissante exposition consacrée aux marines. « C’est un sujet bateau, plaisante le directeur du musée et commissaire de l’exposition Cyrille Sciama. Nous y travaillons depuis 2019. » Pendant toutes ces années, il n’a cessé de craindre qu’un autre musée ne lui pique l’idée et sorte une expo semblable. Heureusement, cela n’a pas été le cas, ce qui nous vaut un déploiement somptueux de ports, de falaises, de plages, de bateaux, de vagues et autres merveilles.

Les oeuvres signées Monet (il y en a 6), Pissarro, Renoir, Manet, Boudin (près d’une trentaine), Auburtin, Cals, Guillaumin, Gauguin, Signac, Jongkind, Daubigny, Maufra, Blanche, Corot, rivalisent de séduction. L’exposition présente aussi quelques superbes toiles ou pastels d’artistes moins connus, tels que Théodore de Broutelles, Octave de Champeaux, Alexandre Marcette, Marie-Auguste Flameng, Philip-Wilson Steer, Charles Laval, ou encore, en hommage à la Bretagne, plusieurs tableaux d’Henry Moret qu’on pourrait prendre pour des Monet.

En contrepoint, d’incroyables photographies d’époque et même un film de 6 minutes en couleurs, du début du XXe siècle, restituent l’ambiance des bains de mer. Que faisaient les enfants à la plage quand on ne s’y baignait guère ? Ils creusaient des trous avec une pelle, et c’est vraiment drôle de les voir s’activer dans leurs beaux costumes comme s’ils allaient trouver de l’or.

Alors, sujet bateau ? Certes oui, mais en cette année qui est aussi celle du festival Normandie impressionniste, il fallait bien « remettre l’église au centre du village », selon les termes de Cyrille Sciama, en proposant une exposition purement dédiée à l’époque impressionniste. De quoi faire grand plaisir à un très large public.

Fraîcheur d’avril

Les jardins de Monet à Giverny ont rouvert pour le week-end de Pâques, et comme toujours, le clos normand est déjà bien fleuri, tandis que les alentours du bassin tardent encore à entrer dans le printemps, à l’exception des azalées précoces comme celle-ci. Son mauve s’harmonise à merveille avec la prairie où l’herbe pousse à toute vitesse. Le ru est plein à ras bord des pluies de mars. La fraîcheur, le petit vent et le ciel nuageux font répéter à chacun : en avril, ne te découvre pas d’un fil.

Quelques menus changements, presque imperceptibles. Des massifs vieillissants refaits, des arbres remplacés, des barrières de bambou toutes neuves, et une palissade côté route réalisée dans les règles de l’art japonais :

Même si les fleurs sont un peu en avance, il faudra encore attendre une ou deux semaines avant que le jardin soit en pleine floraison.

Tout évolue de jour en jour, si vite qu’on croirait pouvoir observer les plantes en train de pousser et les fleurs s’épanouir. La grande allée a déjà son petit côté spectaculaire, avec ses arceaux couverts du feuillage des rosiers et les taches colorées des tulipes dans les bordures. Hier à 16 heures, nous étions bien tranquilles pour la visite du jardin et de la maison.

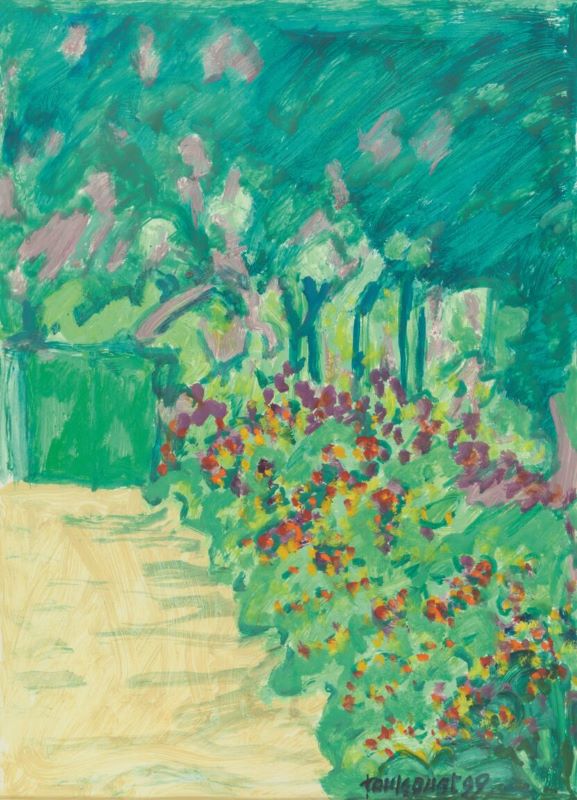

Jean-Marie Toulgouat

On peut voit en ce moment à Londres non pas une, mais deux expositions consacrées au peintre givernois Jean-Marie Toulgouat. L’une se tient à la galerie Messum, 12 Bury Street, l’autre au Garden Museum. Au total, près d’une centaine d’oeuvres permettent de se faire une idée du talent de cet artiste assez discret en France mais très apprécié en Grande-Bretagne.

Pendant 40 ans, de 1966 à sa mort en 2006, Jean-Marie Toulgouat a peint dans sa propriété de Giverny, à quelques pas de celle de Monet, qu’il connaissait par coeur : né le 15 septembre 1927, neuf mois après le décès de Claude Monet, il était le petit-fils de Theodore Butler, peintre américain de la colonie givernoise, et de Suzanne Hoschedé, elle-même fille d’Alice, la seconde épouse de Monet. Sa mère, Lilly Butler, avait épousé Roger Toulgouat. Le petit Jean-Marie a donc bénéficié des leçons de peinture de son grand-père Theodore Butler et de sa grand-tante, Blanche Hoschedé-Monet.

Comment trouver sa place comme peintre dans une famille qui en compte déjà plusieurs ? Jean-Marie décide de devenir plutôt architecte. Mais il se spécialise bientôt comme architecte-paysagiste et dessine des parcs et des jardins… En 1966, après sa rencontre avec l’historienne de l’art Claire Joyes, de retour à Giverny il saute enfin le pas et devient peintre. Ses toiles sont d’abord abstraites, inspirées par une arrière-pensée figurative révélée par le titre, comme dans Giverny II ; puis, dans les années 1990, elles deviennent davantage figuratives et leur motif identifiable.

Ce qui enchante, c’est la couleur. Elle capte et captive le regard, qui se perd dans les entrelacs délicats créés par les couches colorées superposées. Dans la fluidité de Couleurs d’automne, il me semble retrouver les jeux des reflets brisés à la surface de l’eau. La galerie Messum propose sur son site internet des fichiers en très grands formats qui permettent d’entrer dans les détails des tableaux.

Par le choix des sujets, la force de la couleur, la puissance des toiles, la filiation entre le travail de Toulgouat et celui de Monet est évidente. Mais Jean-Marie ne s’est pas arrêté là. Dans les années 1970 il a participé directement à la restauration de la propriété de Monet par l’académie des Beaux-Arts en dessinant un plan des jardins d’après ses souvenirs, en ouvrant ses albums photos, en conseillant le conservateur Gérald van der Kemp et même en levant des fonds. La fondation Monet lui doit beaucoup.

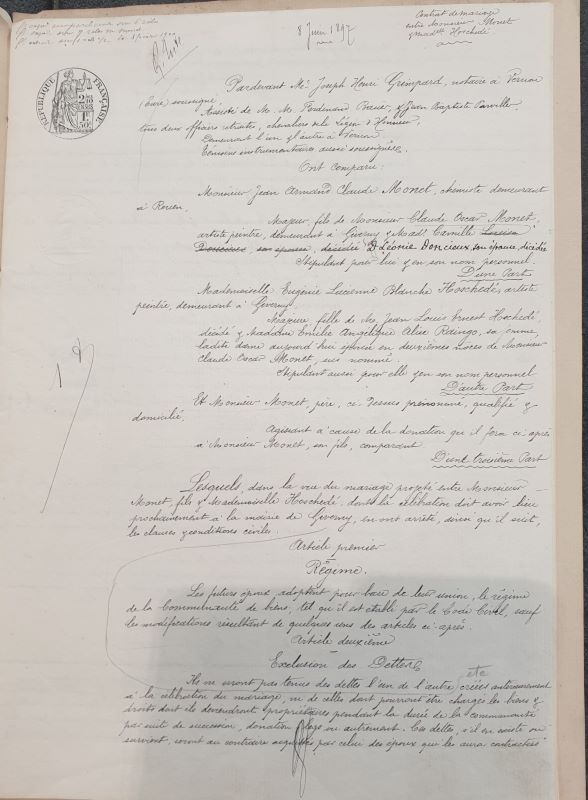

Le contrat de mariage de Blanche et Jean Monet

Les Archives de l’Eure détiennent les minutes de Me Grimpard, notaire à Vernon, devant lequel plusieurs contrats et actes ont été passés par la famille Hoschedé-Monet. Hélas pour nous, pour une raison inconnue, la famille était aussi cliente de l’étude de Me Leclerc, dont les archives antérieures à 1926 ont toutes disparu. (Dans l’incendie de Vernon en 1940 ?? Je ne sais pas, je n’ai pas retrouvé l’adresse de l’étude. Si vous avez des précisions, merci d’avance de nous les partager en commentaire. )

Cela revient à tirer à pile ou face. Quand on sait qu’un acte existe, selon le notaire devant lequel il a été passé, on a soit bon espoir de le retrouver, soit aucun espoir.

Par chance, quand Blanche Hoschedé et Jean Monet, le fils du peintre, décident de se marier, c’est Me Grimpard qu’ils vont voir. On est le 8 juin 1897, la veille de leur mariage, célébré le 9 juin à Giverny. J’imagine un peu de tension.

Les fiancés sont venus accompagnés de leurs parents, Alice et Claude Monet. Alice n’est citée qu’à la fin et signe l’acte, mais Monet apparaît dès le début, car il vient faire une donation au futur époux.

Que dit le contrat ? Blanche et Jean se marient sous le régime de la communauté réduite aux acquêts. Ils ne sont pas responsables des dettes l’un de l’autre.

Jean apporte ses effets personnels et des meubles et objets divers d’une valeur de 5000 francs.

Pour estimer ce que cela représente, on peut comparer avec la valeur aujourd’hui d’une pièce d’or de 20 francs : autour de 400 euros. 1 franc or de la fin du 19e siècle représente donc environ 20 euros. Même de tête, on peut ainsi se faire une idée des prix en multipliant les francs du temps de Monet par 20.

Jean a ainsi pour 100 000 euros de meubles et d’objets ! Il est vrai qu’il ne vit plus chez ses parents mais à Rouen, où il lui a bien fallu se meubler et s’équiper des objets de la vie courante. Je me figure que c’est assez cosy.

Vient ensuite l’acte de donation au futur époux par son père, Claude Monet. Celui-ci n’a pas associé Blanche à cette donation à Jean qui est une avance sur sa succession, or Blanche n’est pas l’héritière de Claude Monet. Le principe est de rester équitable envers Michel Monet, le fils cadet, le jour de la succession.

« En considération du mariage, Monsieur Monet père fait, par ces présentes, donation en avancement d’hoirie sur sa succession future, à Monsieur Monet, futur époux, son fils, qui accepte, d’une somme de cinquante mille francs que Monsieur Monet s’oblige à verser au futur époux le jour du mariage dont l’acte de célébration civile vaudra quittance au donateur. «

Ca fait combien tout ça ? 50 000 x 20 = 1 million d’euros actuels. Ils ont de quoi voir venir.

Sauf que. Monet se réserve un « droit de retour », c’est à dire que si Jean meurt le premier et qu’ils n’ont pas d’enfant, (et c’est exactement ce qui va se passer) Blanche est tenue de lui rendre cette somme.

A moins que Jean ne l’ait favorisée. C’est à lui de voir :

« Mais cette réserve de droit de retour n’empêchera pas l’effet de toute donation ou autres avantages en usufruit que le futur époux pourrait faire en faveur de la future épouse, pendant le cours de leur mariage, même avec dispense de caution et d’emploi ».

Si de telles donations existent entre eux, elles se trouveraient aux archives de la Seine-Maritime, à Rouen ; une recherche difficile, sans date ni nom de notaire.

Qu’apporte Blanche dans le mariage ? Ses effets personnels, non estimés, et son trousseau, d’une valeur de 5000 francs. (Tiens ! autant que les meubles apportés par Jean). Blanche a aussi une rente, qu’elle est présumée s’être offerte avec ses gains et économies. Elle a « une inscription de quinze cent cinquante francs de rente trois pour cent sur l’Etat français (…) portant jouissance du premier avril dernier. » Si je comprends bien, l’Etat lui verse chaque année 3% de 1550 francs, soit 46,50 francs en 1897. Des clopinettes.

Suivent des articles relatifs à la succession des futurs époux, qui auront le droit de conserver tous leurs biens mobiliers jusqu’à leur décès. Puis l’acte précise ce qu’il adviendrait en cas de création d’une entreprise (le veuf ou la veuve peut poursuivre seul.e l’exploitation, à certaines conditions envers les héritiers de son conjoint ou sa conjointe). On voit que Jean, qui travaille comme chimiste pour son oncle Léon Monet depuis 1891, avait déjà l’idée de se mettre à son compte en tête au moment de son mariage. Il ne mettra ce projet à exécution qu’en 1909, douze ans après son mariage, quand les relations avec son oncle se seront détériorées, en créant avec un associé une pisciculture de truites à Beaumont-le-Roger, dans l’Eure.

La pisciculture périclite, et en 1913, Blanche et Jean, très malade, reviennent vivre à Giverny. Jean achète une maison, les Pinsons. C’est lui qui signe l’acte de vente. Mais dans ses lettres à divers correspondants, Claude Monet laisse entendre qu’il s’est donné beaucoup de mal pour installer les enfants à Giverny. Qui a payé, en définitive ? Peut-être bien papa Monet, car il se peut fort que les jeunes aient été ruinés par l’aventure de la pisciculture. Jean n’a plus que quelques mois à vivre. Il décède le 9 février 1914.

Pour autant que je puisse en juger, Claude n’a pas demandé à Blanche de lui rendre les 50 000 francs. Au décès de Jean, Blanche est apparemment restée propriétaire de la maison des Pinsons, car sa soeur Germaine y a vécu dans les années 1960.

La maison de Zola

A Médan, joli village sur la Seine à l’ouest de Paris, près de Poissy, on visite la maison de campagne d’Emile Zola. L’écrivain y passait la belle saison. D’octobre à mai, il séjournait à Paris.

Zola est l’exact contemporain de Monet, puisqu’ils sont tous deux nés en 1840. L’un et l’autre ont lutté pour imposer un style nouveau, sont parvenus au succès et à l’aisance, et ont agrandi une maison bourgeoise qu’ils n’avaient pas bâtie en lui rajoutant deux ailes. Chez Zola, il s’agit plutôt de tours. La première extension est la tour carrée, dite tour Nana, construite grâce au succès du roman éponyme. La tour à pans coupés s’appelle la tour Germinal pour la même raison.

De dehors, la distinction entre les trois parties des bâtiments est très nette. De l’intérieur, on passe d’un espace à l’autre avec fluidité.

La maison initiale est minuscule, mais ils n’étaient que trois à y loger : Emile, son épouse, et sa mère madame Zola les deux premières années. Les extensions leur ont apporté plus de place et de confort : salle de musique et de billard, grande lingerie, vaste cabinet de travail, terrasse avec vue Seine… Des pièces inexistantes à Giverny.

Evidemment, je ne peux m’empêcher de comparer. Sur les partis pris de visite, d’abord : elle est guidée, avec une jauge à 26 personnes. Le rêve ! Sur les choix de l’écrivain et du peintre, ensuite, qui n’avaient ni les mêmes contraintes ou besoins ou désirs, ni les mêmes goûts. Si chez Monet on donne dans le japonisme, chez Zola règne la Belle Epoque, sous forme de vitraux magnifiques.

Le décor évoque la Renaissance, en particulier un splendide plafond à caissons, et la salamandre en mosaïque qui flamboie devant l’âtre est un clin d’oeil appuyé à François Premier. Des fleurs de lys partout, qui surprennent chez ce fervent républicain. Beaucoup de meubles ou de bibelots ont été vendus par la veuve de Zola pour survivre après le cauchemar de l’affaire Dreyfus. Mais certains sont toujours là, ornés de superbes marqueteries, témoins d’un goût pour les beaux objets.

Au mur, très peu de cadres, mais une collection d’armes exotiques, d’instruments de musique, qu’on chercherait en vain chez Monet. Seul point d’intersection, le coffre renaissant du salon-atelier de Giverny dont on aperçoit un bout sur cette photo. A vrai dire il surprend et dénote presque chez le peintre, à se demander comment il est arrivé là. Héritage ? Rescapé du château de Rottembourg ? Cadeau ? Achat inattendu ? Je n’y avais jamais réfléchi auparavant.

Dans la cuisine, une curiosité, le plafond carrelé. Comment ont-ils fait pour la pose ?

Cette pièce rappellerait la cuisine de Monet à Giverny. Moui. Un peu.

La salle de bains présente un luxe de confort, avec son beau chauffe-eau en cuivre. Zola prenait un bain chaque matin. Monet, lui, n’avait qu’un tub, tout comme Alice.

Dans la salle à manger, le décor mêle bois sombre, carreaux bleus de Delft et papier peint en cuir peint. Il fallait oser.

Dans le village, une exposition de photos anciennes montre la belle vue bucolique qui s’offrait sur la vallée de la Seine, au-delà de la ligne de chemin de fer qui bornait le bas du jardin. La maison devait être un havre de paix où écrire et se ressourcer, jusqu’à l’Affaire.

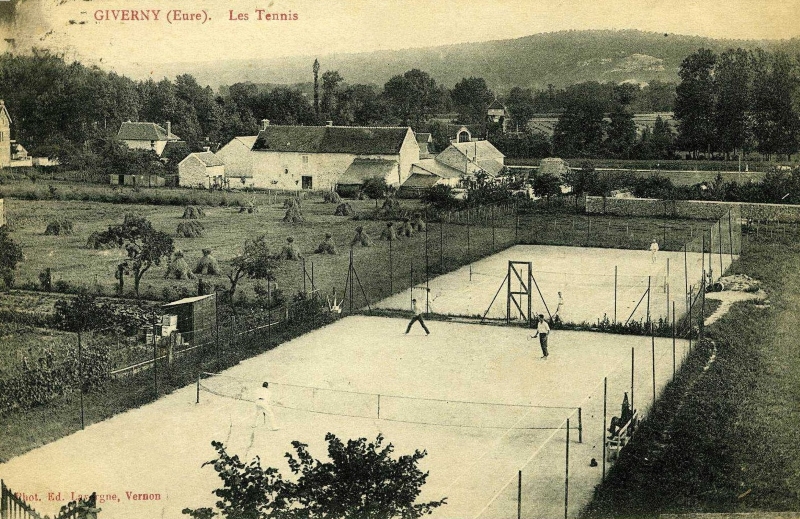

Les tennis de Giverny

Les terrains de tennis de l’hôtel Baudy à Giverny, carte postale ancienne, Archives de l’Eure

Deux mondes se côtoient. A côté d’un champ de céréales où se dressent les traditionnelles meulettes, voici, au tout début du XXe siècle, un équipement sportif des plus modernes qui surprend à Giverny : deux magnifiques terrains de tennis. C’est Angelina Baudy qui s’est laissé convaincre (par Stanton Young, dit-on) de réaliser cet investissement pour ses hôtes de l’hôtel Baudy. Ces jeunes artistes aisés avaient l’habitude de pratiquer les sports, en particulier Stanton Young, résident américain qui venait en voisin puisqu’il était propriétaire du moulin des Chennevières que l’on aperçoit à l’arrière-plan, avec sa tour et sa verrière d’atelier. A gauche du court le plus grand, le potager de l’hôtel Baudy fournissait des légumes pour la table du restaurant.

La singularité de ces courts n’a pas échappé aux photographes de l’époque, puisqu’il existe plusieurs cartes postales où ils figurent. Les vues sont prises de l’hôtel Baudy. Celle que voici est antérieure à celle ci-dessus car il n’existe encore qu’un seul terrain. Des drapeaux flottent au vent, à gauche de l’entrée, le drapeau tricolore, à droite, la bannière étoilée. De jeunes enfants sont assis à l’entrée, peut-être pour jouer dans le sable ?

La collection Terra possède même un tableau des tennis. Il est de l’Américain Karl Anderson, un ami de Frederick Frieseke qui a séjourné à Giverny plusieurs fois entre 1909 et 1911. Anderson nous donne à voir l’atmosphère chic et détendue qui pouvait régner à l’hôtel Baudy : quelques spectateurs élégamment vêtus regardent le match à l’ombre en sirotant des rafraîchissements. Les arbustes fleuris ont poussé depuis la photo précédente. Ils structurent l’espace entre ombre colorée et plein soleil surexposé. Seules ces plantes d’agrément sont autorisées à figurer sur la toile. Contrairement aux photographies, rien ne suggère l’aspect agricole de Giverny. Exit, les meulettes…

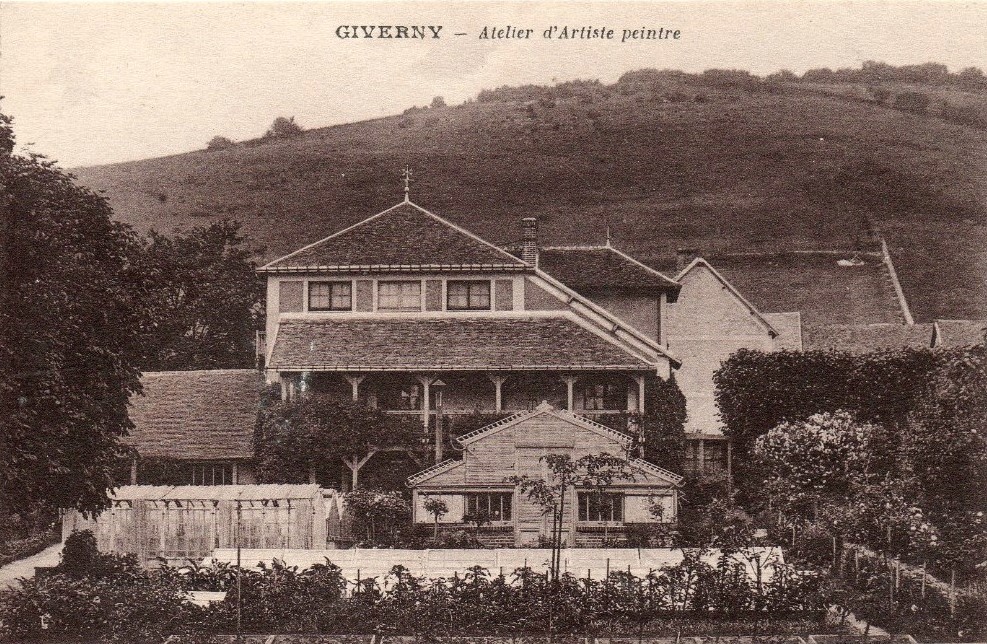

Les serres de Monet

Plus que l’atelier de Claude Monet, cette carte postale ancienne nous révèle l’agencement des serres de son jardin au début du 20e siècle. Le 2e atelier, construit en 1899, est achevé, mais le balcon n’est pas encore vitré. Devant s’étendent en bon ordre la vaste serre chaude dont les stores sont baissés (c’est la belle saison), qui contenait les espèces les plus belles et les plus rares, à gauche des serres plus petites pour la production et à l’avant des châssis vitrés pour les semis. On se croirait chez un horticulteur…

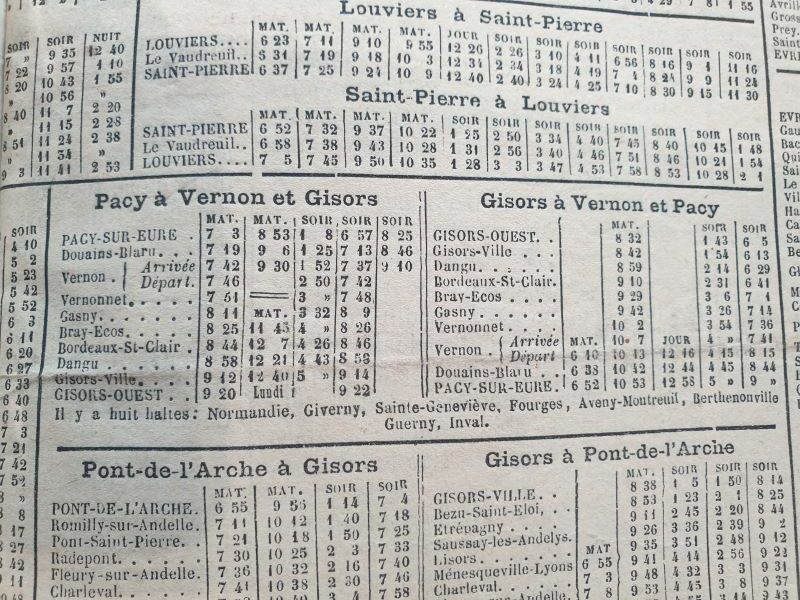

Les horaires du chemin de fer

Le journal hebdomadaire Le Courrier de l’Eure a fait un cadeau utile à ses lecteurs pour leurs étrennes de 1892 : sur une pleine page, la totalité des horaires de train de tout le département.

C’est l’occasion d’avoir plus de précisions sur ce fameux train de Pacy à Gisors qui « traversait » la propriété de Claude Monet à Giverny, ou plus exactement qui passait entre ses deux jardins. Seules les gares sont mentionnées, mais non les haltes. Celle de Giverny se situe entre Vernonnet et Gasny, à peu près au milieu. Monet voyait donc fumer la locomotive en direction de Gisors vers 8h du matin, 3h15 de l’après-midi, 8h du soir, mais il devait être plus intéressé par les trains allant sur Vernon, vers 9h50 du matin, 3h40 de l’après-midi et 7h25 du soir.

Le train se dirige vers Vernon

Au final, la fréquence était si faible et le choix si restreint que ces horaires n’étaient guère pratiques. Quant il invitait des visiteurs, Monet les envoyait chercher à la gare de Vernon, d’abord en voiture à cheval, puis à partir de 1901 en automobile. Ses lettres à Alice nous livrent le prénom de la personne qui conduisait la voiture à cheval : Gaston, très certainement Baudy, dont la mère, Angelina, était la patronne de « l’hôtel Baudy ».

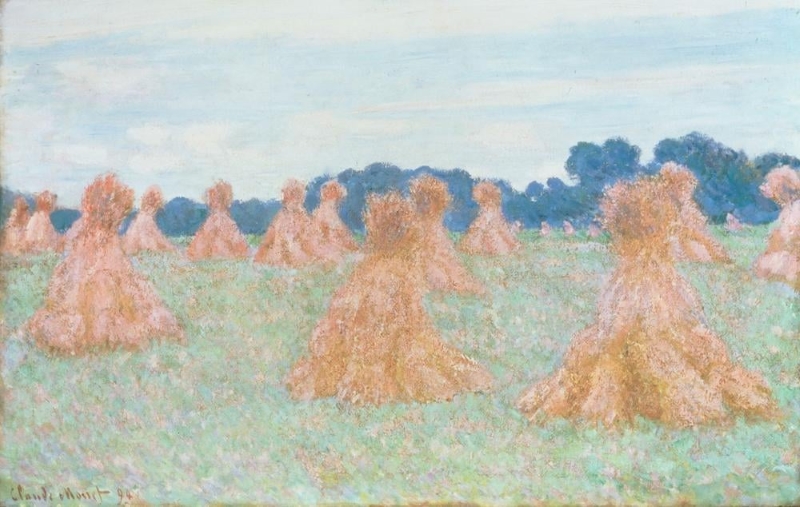

Les demoiselles

Sur cette vue de Giverny prise il y a un peu plus d’un siècle, les demoiselles sont à l’honneur. Ce sont les tas de gerbes que l’on aperçoit au premier plan, peut-être ainsi nommées à cause de leur silhouette évoquant une demoiselle à la taille fine et aux jupes amples. Le photographe surplombe la rue de Haut, aujourd’hui la rue Claude-Monet. On se donnait du mal, alors, pour cultiver les terrains en pente.

Il était moins pénible d’aller labourer les terres fertiles de la plaine des Ajoux, entre le village et la Seine. Monet y a peint trois tableaux de demoiselles en 1894, par temps couvert et sous le soleil.

Le catalogue raisonné donne cette explication pour le terme de demoiselles : » Formées chacune de plusieurs gerbes, les demoiselles de Giverny ou meulettes, appelées également diziaux par les cultivateurs de la région, constituent un abri provisoire contre les intempéries, en attendant la construction des meules proprement dites. «

Le peintre américain Theodore Butler, double beau-gendre de Monet, a lui aussi été séduit par les demoiselles de Giverny ! J’ai un doute concernant le titre de l’oeuvre, car Butler savait que ce n’était pas du foin, lui qui a passé de nombreuses années à Giverny.

Giverny sous la neige

Je ne suis pas sûre que les couleurs de cette image soient vraiment celles que l’artiste a voulues, mais ce n’est pas grave. Nous voici à nouveau dans le clos Morin, comme dans le tableau de moisson de Dawson-Watson. Et à nouveau, nous apercevons dans les lointains la maison de Claude Monet, reconnaissable à son toit d’ardoises orienté plein sud, sur lequel la neige a déjà fondu, et à ses cheminées.

L’absence de la partie droite de la maison me rend perplexe. Est-elle cachée à la vue, masquée par quelque chose que Butler n’a pas précisé ? Car j’en suis presque convaincue, en 1895, l’aile droite existe. Depuis qu’il a signé l’achat du bien en 1891, Monet n’a pas chômé, selon les indices que j’ai pu rassembler : construction de l’aile gauche en 1891, paiement (en une fois semble-t-il) de la totalité du prix d’achat de la maison en novembre 1891, construction de l’aile droite en 1892 et 1893, construction de la serre, réaménagement du jardin de fleurs, achat de parcelles de prés à l’île aux Orties, achat d’une bande de terrain pour faire le premier jardin d’eau… Tout cela en peignant quantité de toiles et en gérant une famille nombreuse.

Les agrandissements de la maison sont inscrits au cadastre sous le terme d’augmentation de construction, avec toujours un décalage dans le temps. La maison initiale compte 10 ouvertures. La transformation de l’aile gauche en 1891 les porte à 23, modification enregistrée en 1894 seulement. En 1896, le cadastre entérine une augmentation de construction qui fait passer le nombre d’ouvertures à 32, chiffre actuel. Les travaux de l’aile droite ont dû s’achever bien avant.

Cette hâte à pousser les murs n’a rien d’étonnant. Elle correspond à une soudaine aisance due à l’envolée des prix des tableaux de Monet, d’une part, et à une nécessité domestique, à mesure que les enfants grandissent. En 1891, seul Jean a quitté le nid, ils sont encore 9 personnes au foyer. En 1892, il est suivi par Suzanne qui se marie. En 1896, Jean entraînera Blanche avec lui en l’épousant. Petit à petit, tous les enfants sauf Michel partiront. A partir du recensement de 1901, il n’y a plus que 3 personnes dans la maison. Les nombreuses chambres n’auront pas servi longtemps. La vaste salle à manger, elle, est promise à un bel avenir. On imagine les tablées géantes, à la moindre occasion.

Se faire vieux

L’expression se faire vieux apparaît parfois sous la plume des auteurs du XIXe siècle, mais il ne s’agit pas de prendre de l’âge, le contexte contredit cette interprétation. Le sens de cette locution est si vieilli, c’est le cas de le dire, qu’il en est devenu obscur.

On trouve l’expression sous la plume de Monet à propos de son fils sous les drapeaux :

22 juillet 1891 lettre 1119 à Pissarro :

Jean est toujours à Saint-Cloud où il se fait vieux, les derniers jours sont les plus durs à faire.

Jean est alors sergent au 129e de ligne, 3e bataillon comme l’indique Monet à Paul Helleu dans une lettre du 14 juin 1891. Selon Ortolang, se faire vieux est de l’argot et signifie s’impatienter à force d’attendre quelque part.

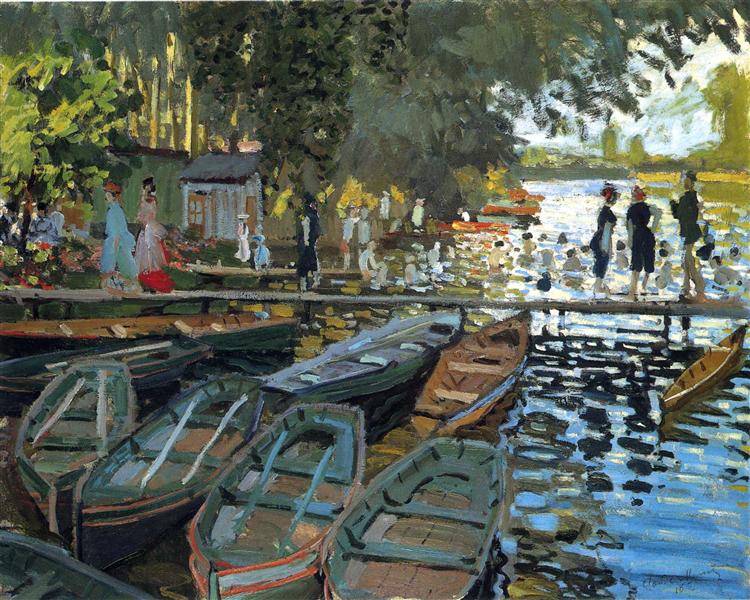

Renoir, dans une lettre à Bazille envoyée à l’été 1869, l’emploie également :

Je suis chez mes parents, et suis presque toujours chez Monet, ousqu’on se fait par parenthèses assez vieux. On ne bouffe pas tous les jours. Seulement, je suis tout de même content, parce que, pour la peinture, Monet est une bonne société.

Cette fois, l’ennui ne paraît pas en cause. Le dictionnaire historique de l’argot Bob propose d’autres interprétations. A côté de s’ennuyer beaucoup et trouver le temps long, figurent se tourmenter, déprimer d’être quelque part, avoir du chagrin ou encore subir un choc au moral.

Dans un registre plus soutenu que celui que Renoir emploie pour écrire à son copain d’atelier, on pourrait dire que Monet, à l’époque de la Grenouillère, a le moral en berne, rongé par les soucis d’argent. Mais brosse en main, rien de tout cela ne transparaît dans les oeuvres pétillantes qu’il produit. Quand il travaille, Monet se livre tout entier à la joie de peindre. Ce n’est que beaucoup plus tard qu’il parlera de la peinture comme d’une « torture continuelle », à une époque où, est-ce un hasard ? il sera délivré de tout souci d’argent.

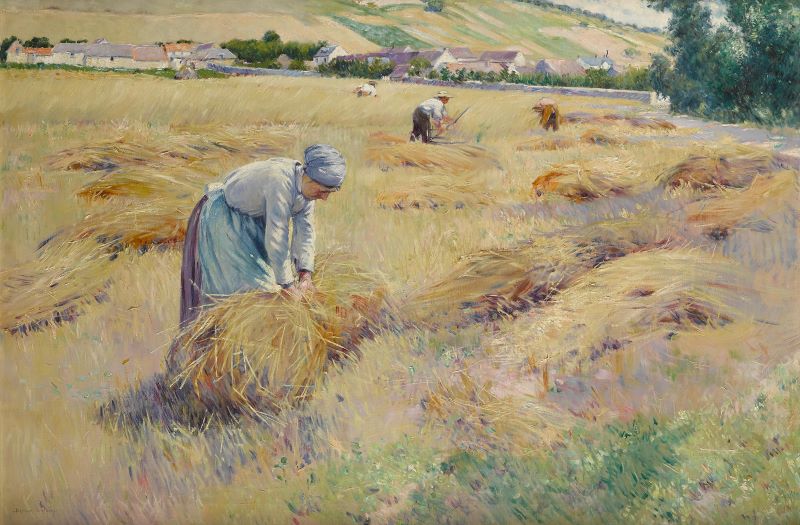

La moisson à Giverny

Le peintre anglo-américain Dawson Dawson-Watson a séjourné pendant cinq ans à Giverny, de 1888 à 1893, ce qui lui a laissé le temps de peindre quelques toiles spectaculaires du village. Dans cette vision aussi réaliste qu’impressionniste du Temps de la moisson, il nous donne à voir quatre paysans et paysannes occupés à faucher et lier les gerbes dans le clos Morin. L’accent est mis tout particulièrement sur le dur labeur de la femme courbée dans une position qui évoque celle des Glaneuses de Millet.

Tout en haut à gauche du tableau, on reconnaît les bâtiments de la ferme de la Côte, dont dépendait le champ. Un long mur de pierres bornait le clos Morin. C’est là que Monet a peint ses fameuses Meules. Leur construction est l’étape suivante dans la conservation de la récolte de blé.

Par-delà le mur, on devine la silhouette de la maison de Claude Monet, hérissée de cheminées. La partie à gauche du fronton est plus large que celle de droite : après avoir fait l’acquisition de la maison en novembre 1890, Monet réalise des travaux d’agrandissement. Sa chambre et son cabinet de toilettes sont construits au-dessus de l’atelier. A l’été 1891, la maison offre cet aspect déséquilibré qu’elle va garder jusqu’à ce que les travaux d’agrandissement à droite du fronton (salle à manger, cuisine, chambres) viennent rétablir l’équilibre. Quant aux couleurs, les volets sont déjà bien verts mais les murs paraissent moins roses qu’aujourd’hui.

Giverny dans l’assiette

Voilà déjà plusieurs années que les faïenceries de Gien ont choisi les belles aquarelles de Fabrice Moireau pour décorer l’un de leurs services de table. C’est frais et ravissant, un peu épais puisque c’est de la faïence.

On visite à Gien le musée de la fabrique, mais je crois que beaucoup de visiteurs viennent pour le magasin d’usine, immense et bien achalandé.

Au milieu des dizaines de services différents, j’ai cherché celui qui s’appelle De Paris à Giverny. Eh oui ! Les jardins de Monet partagent la vedette avec plusieurs lieux parisiens, parmi lesquels le musée de la Vie romantique et le musée Rodin.

Heureusement, chaque pièce est disponible à l’unité. On peut ainsi choisir plus ou moins ses motifs et le nombre de pièces que l’on souhaite, ce qui est préférable vu leur prix. Le très joli plat à gâteau tout en haut coûte 100 euros dans le commerce (70 à Gien) et la tasse à déjeuner ci-dessus vaut 49 euros, sans soucoupe. A la boutique de la fondation Monet, ils ont un succès certain.

Berthe Morisot et le XVIIIe siècle

L’éventail que cette jeune femme, un modèle, tient grand ouvert a appartenu à Berthe Morisot. En 1875, l’objet est une précieuse antiquité : en ivoire sculpté, gouache et or sur papier, il a été exécuté un siècle plus tôt, vers 1760-1780 et représente Le Bain de Diane par François Boucher. On peut voir actuellement à Marmottan le tableau et l’objet côte à côte, dans l’exposition que le musée consacre à Berthe Morisot et l’art du XVIIIe siècle (jusqu’au 3 mars 2024). Resté dans la famille, l’éventail a été légué au musée par les descendants de Berthe.

En décembre 2004, dans la revue Ironie, Augustin de Butler s’agaçait de l’ombre dans laquelle demeurait l’influence du siècle des Lumières sur les impressionnistes. L’histoire de l’art voulait alors à tout prix que le mouvement puise sa source dans l’art de Turner et de Constable. L’auteur ironisait : « On ne peut pas s’empêcher de se demander : mais alors pourquoi l’impressionnisme n’est-il pas né en Angleterre ? » Et de citer Pissarro : « Le XVIIIe siècle était notre tradition », ou encore Monet, qui se disait fan du Pèlerinage à l’île de Cythère de Watteau exposé au Louvre. Ce texte très intéressant a été réédité par les éditions L’Echoppe sous le titre Lumières sur les impressionnistes.

Augustin de Butler a été entendu, semble-t-il. Il est vrai que la parenté entre le travail de Berthe Morisot et celui de Fragonard, par exemple, était soulignée par la critique dès le début de l’aventure impressionniste. Dans une interview, Marianne Mathieu, co- commissaire de l’exposition, explique qu’une importante vente aux enchères d’oeuvres de Fragonard avait lieu en même temps que la première exposition du groupe chez Nadar, en 1874. Passant d’un lieu à l’autre, les critiques avaient spontanément perçu la parenté entre les styles de Fragonard et de Morisot, au point de déclencher la création d’un mythe sur une filiation entre les deux peintres. Les recherches généalogiques menées pour l’exposition en cours permettent de ranger cette filiation présumée dans le domaine de la fiction.

Pour l’oeil d’aujourd’hui, l’influence du XVIIIe sur les impressionnistes est plus difficile à percevoir. Elle est tout en subtilité : tons clairs, scènes de la vie contemporaine, sujets légers, objets du quotidien, loisirs de personnes fortunées, inachèvement parfois… Chez Morisot, qui a grandi dans un milieu où l’on adorait l’art du siècle des Lumières, on retrouve des postures, des attitudes qui pourraient avoir été inspirées d’oeuvres du siècle précédent. Et des indications directes, comme l’éventail.

Après l’austère fin de règne de Louis XIV, les moeurs et les arts se libèrent. C’est l’époque de Watteau, Fragonard, Boucher… La Révolution mettra fin au marivaudage. Retour de la Vertu, exaltée sous l’Empire. En peinture, c’est l’époque de David. Puis le balancier repart dans l’autre sens, vers le réalisme, l’école de Barbizon et l’impressionnisme, qui puisent leurs sujets dans la vie de tous les jours, avant que le symbolisme ne s’en écarte à nouveau à la fin du siècle.

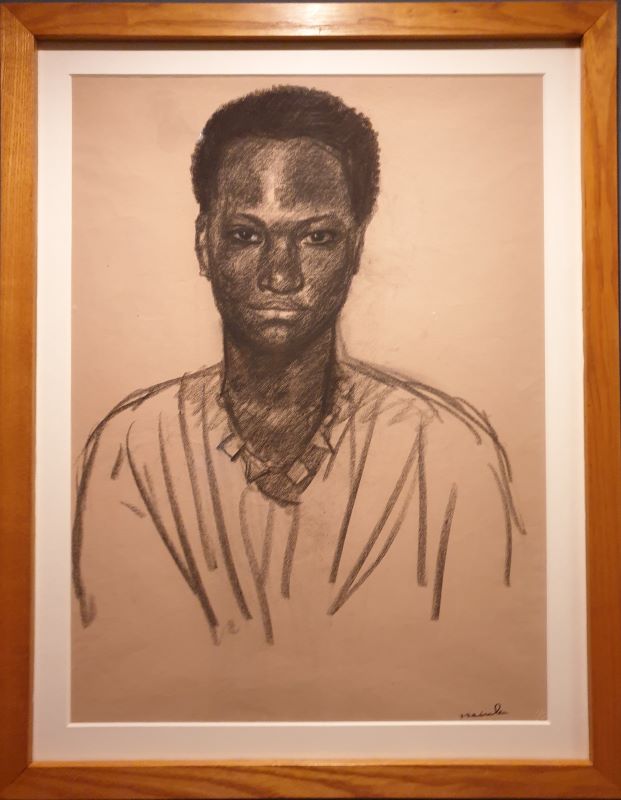

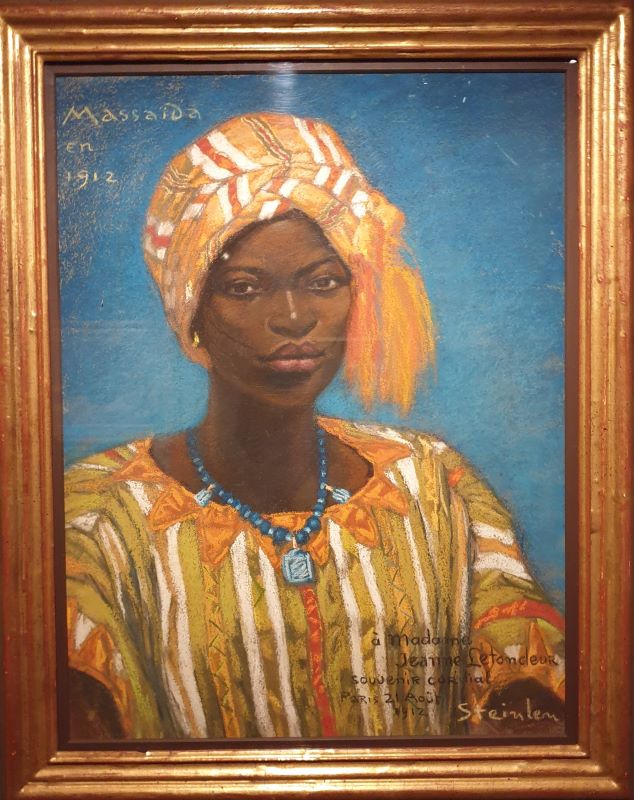

Massaïda de Steinlen

Théophile-Alexandre Steinlen, Portrait de Massaïda, non daté. Fusain 63,5x48cm Musée de Vernon

Le musée de Vernon s’enorgueillit de posséder dans ses réserves un très grand fonds d’oeuvres graphiques de Steinlen et d’autres dessinateurs du début du XXe siècle. Ces dessins proviennent du legs Lamberty, ami de l’artiste. Au musée de Montmartre, à l’exposition organisée pour le centenaire de la mort de Steinlen, j’ai retrouvé l’une de ces oeuvres vernonnaises : le portrait de Massaïda, (ou Masseïda), gouvernante de l’artiste à partir de 1911. Pendant douze ans, jusqu’au décès de Steinlen en 1923, la jeune femme Bambara originaire d’Afrique de l’Ouest tiendra sa maison et lui servira de modèle.

Steinlen exécute de saisissants portraits de la jeune femme, au regard intense et pensif. La toile de 1912 fait chanter les couleurs.

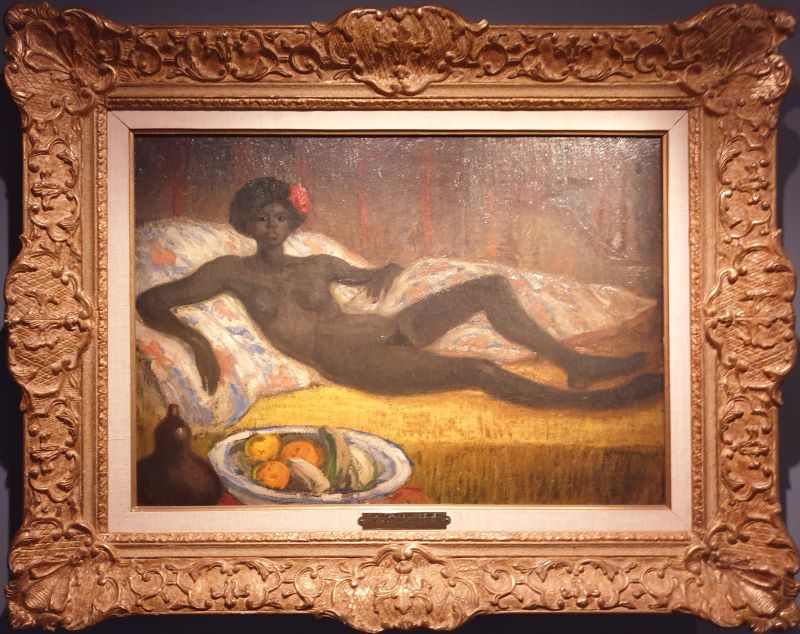

Steinlen, Massaïda étendue sur un divan, 1911, Genève, Association des Amis du Petit-Palais

Le modèle accepte aussi de poser pour des nus. Celui-ci fait penser à l’Olympia de Manet par sa façon de planter ses yeux dans ceux du spectateur.

Steinlen, Détente, Genève, Association des Amis du Petit-Palais

Celui-là en revanche regarde plutôt du côté de Gauguin.

Le chêne d’Allouville

Pour aller de Rouen à Etretat, on passe non loin d’Allouville-Bellefosse, en pays de Caux. Près de l’église du village se dresse le fameux chêne d’Allouville, qui serait âgé de 1200 ans. C’est l’un des plus vieux chênes pédonculés du monde, peut-être planté, pourquoi pas ? en 911, lors de la création du duché de Normandie.

Etre en présence d’un végétal d’une telle longévité force le respect. Voilà déjà bien longtemps qu’il est vieux, et il ne mesure (plus ?) que 18 mètres de haut, mais son tronc a une imposante circonférence de 15 mètres. A l’intérieur, des cavités se sont formées. En bas, une chapelle est dédiée à la Vierge ; au-dessus se trouve une seconde minuscule cellule ermitale à laquelle on accède par un escalier.

En hiver, sous la pluie, le chêne vénérable avait une allure accueillante de maison de hobbit. Il est plus beau de près que de loin, je trouve, car les ans lui ont donné un aspect bizarre, renforcé par les aménagements faits pour le préserver.

Mais j’ai aimé que la commune ait décidé de célébrer la Saint-Valentin en ornant ses potées fleuries de coeurs dont le rouge réveille la grisaille. A mon tour, permettez-moi de vous souhaiter, de tout coeur, la plus grande longévité à vos amours.

Etretat au XIXe siècle

Quel était le visage d’Etretat au moment où Monet y séjournait, à la fin du XIXe siècle ? Si l’on n’est pas versé dans l’histoire locale, difficile de repérer ce qui lui est contemporain à coup sûr. Ces deux maisons, sans nul doute : elles portent la date de 1824. Construction en moellons de silex à joints en relief, encadrements de briques sombres, toit d’ardoises, huisseries blanches. Des marches pour se protéger des vagues submersives. Un soupirail pour la livraison du charbon. On voit que le toit de la Naïse a été rehaussé pour offrir plus d’espace sous plafond à l’étage.

Sur la plage, un plongeoir copié d’après ceux qui étaient proposés aux estivants dès 1850, sert quelquefois en saison.

Voici un tel plongeoir en action, sous le pinceau d’Eugène Lepoittevin, peintre académique adepte des scènes de genre qui possédait une maison à Etretat. Bien mieux que dans les oeuvres de Monet, on peut se rendre compte de l’activité balnéaire de l’époque à travers ses très nombreuses scènes de la vie de tous les jours prises à Etretat, fourmillantes de détails. Quelques cabines de bains se dressaient sur la plage, mais les messieurs se déshabillaient aussi bien à la vue de tous, comme nous le faisons aujourd’hui, et laissaient leurs vêtements en tas sur le galet, haut-de-forme compris. Le costume de bain de rigueur est noir pour tout le monde. Je me figure Léon et Claude, enfants, en excursion depuis Le Havre, sautant hardiment du plongeoir, sous l’oeil blasé du maître-nageur.

En haut de la falaise, il me semble apercevoir le sommet de la chapelle Notre-Dame de la Garde, construite en 1856.

Détruite à la Seconde Guerre mondiale, elle a été reconstruite en 1950. Depuis, le haut de la falaise s’est enrichi d’un autre monument, dédié aux aviateurs français Nungesser et Coli, disparus après avoir traversé pour la première fois l’Atlantique nord, en mai 1927, à bord de leur biplan l’Oiseau blanc. En-dessous s’étendent depuis 2017 les merveilleux Jardins d’Etretat. Sur la page Histoire du site des Jardins, un film fait revivre les bains de mer à la Belle Epoque, encore plus riche en détails que Lepoittevin.

Sur les falaises d’Etretat

Le temps fort d’une visite à Etretat est la promenade en haut des falaises. Depuis la plage, le chemin grimpe de façon soutenue, offrant de nombreux points de vue magnifiques et vertigineux. Tous les vingt mètres, un panneau rappelle aux visiteurs de ne pas quitter le sentier. En 2022, trois femmes ont perdu la vie par mégarde en s’approchant trop près du bord.

Canaliser les touristes, les empêcher de se mettre en danger figurent au premier plan des préoccupations de la municipalité. Il en résulte une série d’interdictions. Impossible de s’approcher de la porte d’Amont depuis la plage (risques de chutes de pierres, je suppose), ou encore de passer par le tunnel du Trou à l’homme qui relie à marée basse Etretat et la plage de Jambourg plus au sud. En effet, trop de vacanciers se laissent surprendre par la marée une fois sur la plage de Jambourg et nécessitent de coûteuses opérations de secours.

La plage de Jambourg est l’un des plus beaux endroits d’Etretat. Elle est fermée à droite par l’Aiguille et la porte d’Aval, à gauche par l’imposante Manneporte.

Voici l’Aiguille vue d’en haut. Les personnages à droite donnent l’échelle, dans le tableau comme sur la photo.

Au milieu de cette photo de la plage de Jambourg, au pied de la falaise qui nous fait face, on distingue un petit point noir, le débouché du tunnel du Trou à l’homme. Du temps de Monet, le tunnel n’existait pas. Le peintre accédait à la plage de Jambourg en montant au sommet des falaises d’Aval puis en redescendant par un périlleux raidillon jusqu’à la plage. De là, il avait à marée basse deux magnifiques motifs. Son travail terminé, quand la mer recommençait à monter, il lui fallait refaire l’ascension de la falaise puis redescendre sur Etretat, avec ses toiles et son matériel. Sportif, le Monet.

Je crois que le sentier, qui n’est plus praticable, était tracé dans la partie herbue qui descend presque jusqu’à la plage, seul endroit où la falaise ne forme pas un mur inaccessible mais présente une valleuse. Tout en bas, il se terminait par une échelle. Monet avait le pied sûr et nullement le vertige, ce qui n’était pas le cas de son frère Léon, à qui il avait fallu donner la main « comme à une dame » un jour où il était venu rendre visite à Claude et découvrir avec lui ses motifs.

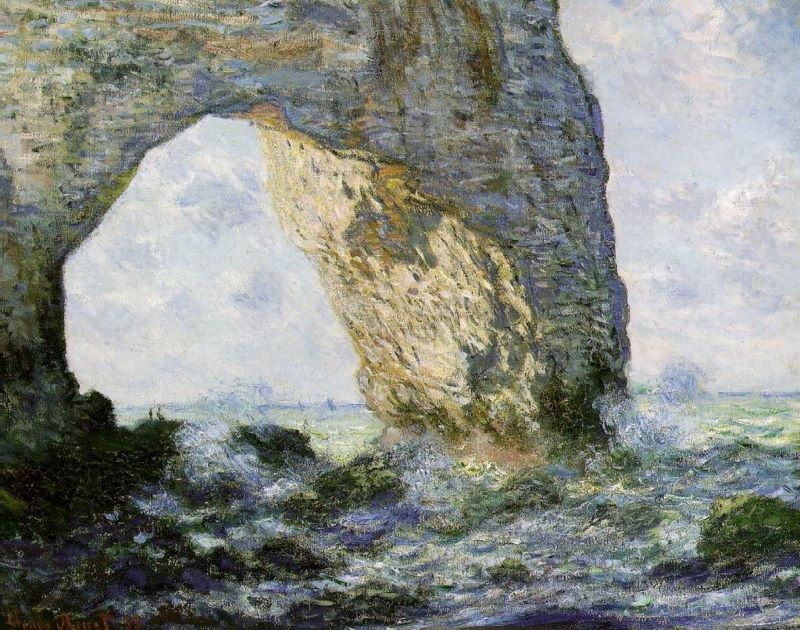

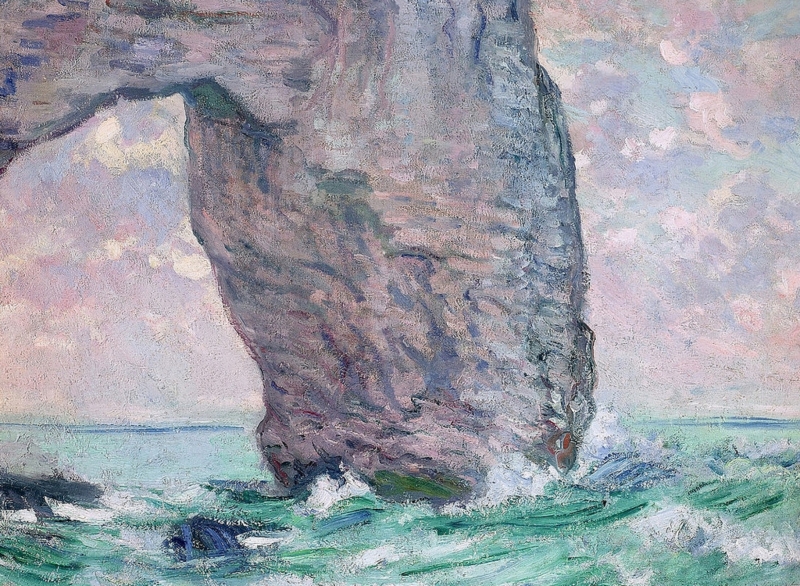

La Manneporte, toujours fouettée par les vagues, est très impressionnante. Monet l’a représentée par temps clair, le soleil donnant sur l’intérieur de l’arche,

mais aussi complètement plongée dans l’ombre, dan une belle harmonie de verts et de roses.

On ne peut plus y accéder que par la mer. En 1885, c’est sur cette même plage de Jambourg que Monet a été renversé par une vague et a failli mourir. « Je me suis vu perdu », écrit-il à Alice. Trempé par l’eau glacée, grelottant, il lui a fallu grimper, puis redescendre jusqu’à l’hôtel Blanquet. Une épreuve qui l’a dès lors éloigné d’Etretat.

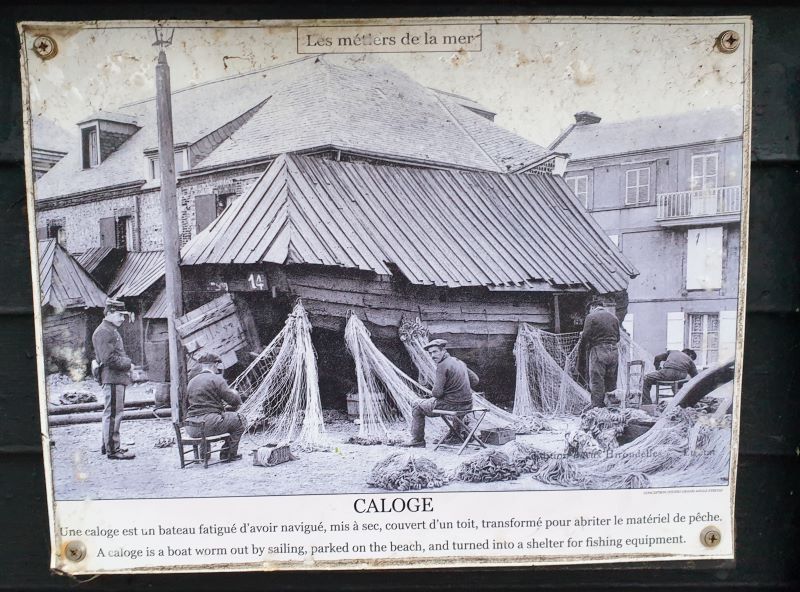

Etretat, les caloges

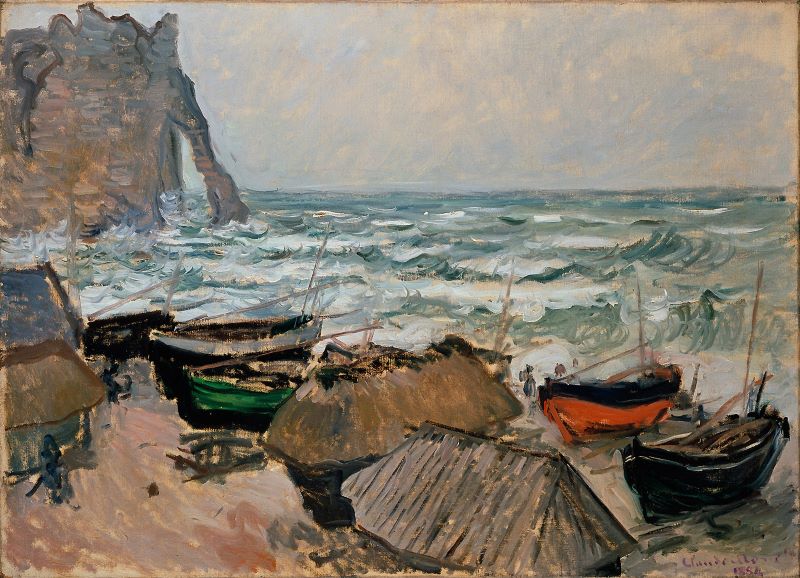

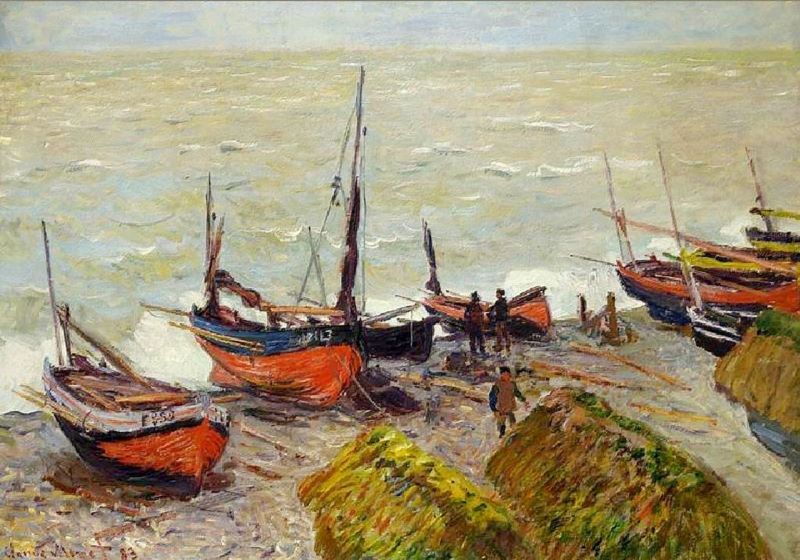

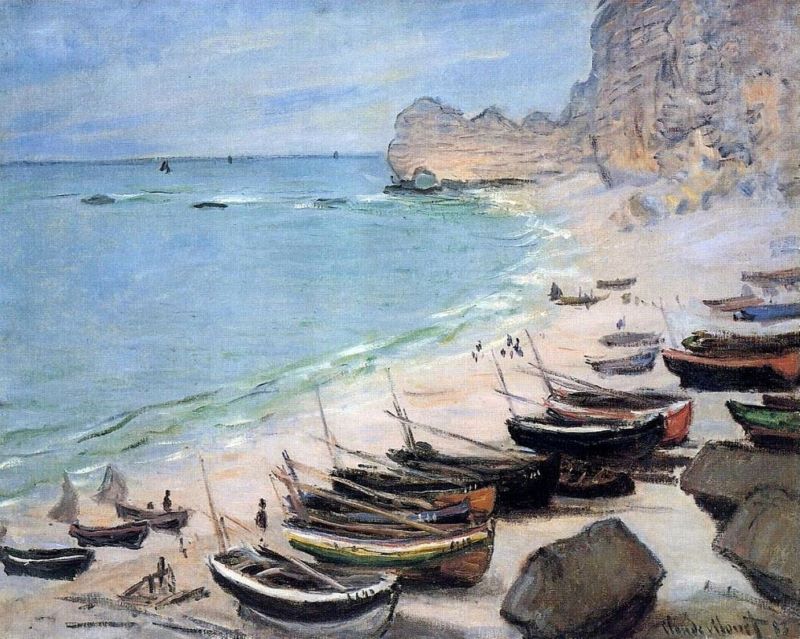

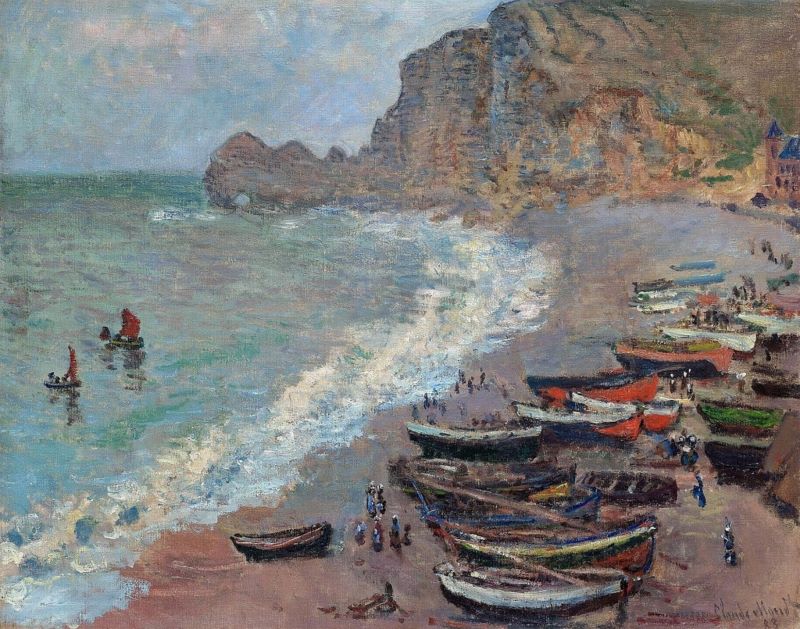

Etretat a son atmosphère, son folklore, ses mythes forgés par les lieux mêmes. Les caloges en font partie. Déjà aperçues sur la toile du musée de Lyon, ces anciens bateaux transformés en cabanes pouvaient être couverts de chaume ou de planches bitumées, comme on le voit ici au premier plan.

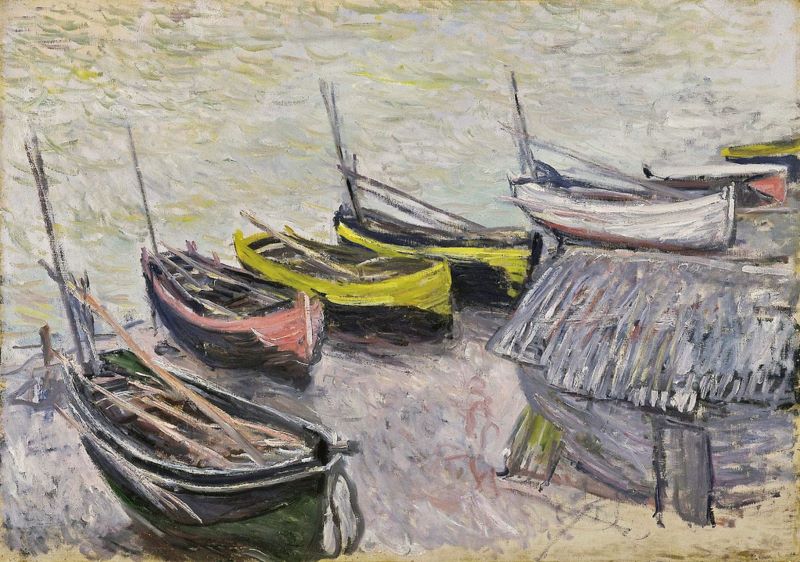

A côté, les bateaux aptes à la navigation, souvent peints de couleurs vives, attendent le retour de conditions climatiques favorables pour reprendre la mer. Près du bateau rouge, un personnage donne l’échelle. Monet semble avoir peint cette toile depuis la fenêtre de sa chambre, tout comme les suivantes, orientées dans l’autre sens.

Le ciel est réduit à une mince bande, et disparaît complètement dans le tableau suivant :

A droite de cette oeuvre non signée qui laisse voir la surface de la toile en bas du tableau, voici une nouvelle caloge. Elle est coupée à la façon d’un cadrage photographique ou des premiers plans des estampes japonaises. Monet nous donne à voir la porte découpée dans les flancs du bateau et les cales qui permettent à l’embarcation de rester debout.

A la faveur d’une accalmie, Monet est descendu peindre devant la porte de l’hôtel. La masse sombre de la caloge, amarrée à tout jamais sur le perrey, contraste avec les formes élancées et les notes claires des bateaux de pêche. A gauche et au centre, le peintre s’est intéressé aux cabestans servant à remonter les bateaux sur le perrey. Monet a fait cadeau de cette toile à sa belle-fille Blanche, c’est peut-être la raison pour laquelle elle n’est pas signée.

L’organisation de la plage est bien visible sur la toile de Toulouse qui nous montre les caloges à droite, tout en haut de la plage, les bateaux de pêche bien alignés au milieu et les barques en bas au bord de l’eau. Le temps ensoleillé et la mer calme et bleue donnent à ce tableau une atmosphère tranquille qui contraste avec les précédentes.

Une toile voisine montre une toute autre ambiance, signe de l’attention de Monet à la lumière. Cette fois, l’artiste a opté pour un angle très large qui, une fois n’est pas coutume, laisse apercevoir un bâtiment sur la droite. Mais les caloges sont à peine évoquées par deux aplats bruns au bord droit du tableau.

De nos jours, en hiver, la seule caloge présente sur le perrey est celle du cercle nautique, amoureusement entretenue par ses membres. Elle présente sur ses flancs des photographies anciennes, dont bien entendu une caloge :

Cette intéressante mise en abîme nous montre une caloge à deux portes. Quatre hommes sont occupés à réparer des filets, sous l’oeil attentif de la maréchaussée.

Et en voici une autre à toit de chaume. A gauche, les cabestans.

Etretat, la porte d’Amont

A l’opposé de la falaise d’Aval et de l’Aiguille qui en marquent le sud, la plage d’Etretat est fermée côté nord par la porte d’Amont, plus massive. Elle présente une ouverture plus petite, mais suffit, dans cette oeuvre où elle est tout juste esquissée, à localiser le motif dans la célèbre station balnéaire de la Manche.

Les couleurs moroses subtilement dégradées restituent le temps couvert, en écrin à l’écume des vagues de la mer déchaînée. L’aspect spectaculaire des déferlantes est renforcé par la présence de deux minuscules personnages au premier plan, vers lesquels l’oeil est irrésistiblement attiré. L’un des hommes montre les flots en furie, l’autre tient son chapeau, signe du vent qui souffle en tempête. Que font-ils là ? Ils ont moins l’air de gens de mer que de touristes épatés par la fureur des éléments. Ces silhouettes nous ressemblent.

Sur ce deuxième tableau, le temps moins couvert permet aux bleus, verts et roses de refaire leur apparition. Les gerbes des vagues sont toujours aussi hautes mais l’absence de personnages rend la toile beaucoup moins dramatique.

Et voici une intéressante toile du même motif. Elle porte le cachet d’atelier et non la signature de Monet car elle n’était pas finie à ses yeux. L’artiste n’y a consacré qu’une seule séance, peut-être deux, ce qui nous permet d’apprécier sa méthode. Toute la surface est recouverte de larges coups de brosse mettant le motif en place. C’est à partir de ce point de départ que Monet va retravailler inlassablement sa toile jusqu’à lui donner l’aspect qu’il souhaite.

Etretat, vue mer

L’hôtel Blanquet où descendaient les peintres du XIXe siècle n’existe plus. Il a été détruit pendant la Seconde Guerre mondiale sur ordre de Rommel, chargé des défenses du mur de l’Atlantique. Un peu plus à droite face à la mer subsiste un hôtel de briques bicolores construit en 1857, l’un des trois premiers bâtis à Etretat. Voici la vue qu’il offre du premier étage.

Et voici l’affluence d’un dimanche après-midi d’hiver sur le perrey. Je vous laisse imaginer celle du lundi.

Des escaliers permettent de descendre sur la plage, en contrebas du perrey. Elle est couverte de petits galets ronds, des silex patiemment érodés par les vagues. Etretat n’a pas de port. Autrefois, les marins remontaient leurs bateaux en haut de la plage en les tirant grâce à des cabestans manoeuvrés souvent par leurs femmes. Il reste quelques cabestans, mais les bateaux n’apparaissent plus qu’à la belle saison.

Pas un reportage aujourd’hui sans qu’on vous exhorte à ne pas emporter de galets. Les touristes en voleraient une demi-tonne par jour, mettant en péril le fragile équilibre de la côte. Les jours de tempête, les galets sont réputés briser une partie de la force des vagues. Mais les lames les plus fortes les précipitent sur les toits d’ardoise ou les pare-brise des voitures. Ces jours-là, il vaut mieux éviter de se trouver dehors.

La mer est à peine agitée aujourd’hui. Les vagues déferlent avec le même élan qu’autrefois, aussi vertes que les ont vues Courbet ou Monet. Les galets chantent et tintent en roulant quand l’eau se retire. Le ciel est aussi couvert qu’il sait l’être, en février, sur la Manche. Spectacle inchangé, éternel. Face à la mer, je fais des dizaines de photos, à chaque vague un peu différentes ; je m’efforce de capter un moment spectaculaire, d’avoir un horizon bien horizontal, de me laisser prendre par la puissance du motif. Et de voir avec les yeux de Monet.

Houx

Un très beau houx à feuillage panaché prospère dans la partie ouest du jardin de Monet. En ce moment, il est couvert de baies rouges.

Les drupes se trouvent en majorité en haut de l’arbre. Car il s’agit bien d’un arbre, qui devient pourtant presque invisible en saison, quand il est environné de fleurs magnifiques qui captent tous les regards.

La colère de Boudin

« Durand est sucé par tant de si gourmandes sangsues qu’il aura beaucoup de peine à (illisible, raturé). Nous serons heureux s’il ne meurt exsangue. Il y a là un certain M, qui est actuellement au Havre, à l’hôtel Continental, lequel est de la race des poulpes… naufrageurs. »

Lettre d’Eugène Boudin à Ferdinand Martin, 19 juin 1886, INHA, Ms 212.

J’ai été stupéfaite de lire cet extrait de lettre du doux Boudin. Il est cité par Anne-Marie Bergeret-Gourbis et Laurent Manoeuvre, deux spécialistes du peintre, dans leur article « Boudin, Jongkind, Courbet, Turner et Monet – Contribution à la genèse de l’impressionnisme » du catalogue « Impression, soleil levant – L’histoire vraie du chef-d’oeuvre de Claude Monet » édité chez Hazan à l’occasion de l’exposition au musée Marmottan-Monet à l’automne 2014.

Durand, c’est Paul Durand-Ruel, le marchand des impressionnistes qui a tout fait pour les soutenir. Dans les années 1880, il connaît des difficultés en raison de la mévente à Paris des tableaux impressionnistes qu’il continue d’acheter et de la faillite de la Banque de l’Union Fédérale en 1882, qui lui faisait jusqu’alors largement crédit. En 1883 et 1886, il se tourne vers le marché américain, dernière chance de salut pour trouver de nouveaux amateurs pour son très grand stock.

Pendant ce temps, il lui faut toujours subvenir aux besoins de ses protégés, notamment Monet et sa famille nombreuse. La correspondance de Monet avec Durand-Ruel est une interminable suite de demandes d’argent. Mais ce qui a fait sortir Boudin de ses gonds, c’est l’hôtel Continental. A l’époque où Monet y séjourne, c’est le meilleur de la ville : le plus cher.

Monet délaisse donc l’hôtel de l’Amirauté, où il avait ses habitudes dans les années 1870. Jusqu’à l’ouverture du Continental, l’Amirauté était considéré comme l’hôtel le plus confortable du Havre.

Dans la logique de Boudin, notre logique à nous aussi, disons-le, Monet devrait faire attention à ne pas dépenser trop pour soutenir à son tour son marchand. Mais ce n’est pas sa logique à lui. Appliquant avant la lettre la devise de Churchill, il n’est pas difficile, il se satisfait aisément du meilleur. Il s’habille avec élégance, il aime les bons repas, il habite la plus belle maison de Giverny, et quand il voyage il descend dans le meilleur hôtel.

Il n’en est pas moins capable de se contenter de conditions de logement rustiques, comme à Belle-Île où il dort au-dessus de la soue du cochon de l’aubergiste. C’est juste qu’il n’y pas d’autre option à Kervilaouen.

C’est une disposition d’esprit très particulière, qui nous échappe un peu. Cette assurance de mériter ce qu’il y a de mieux. En raison de quoi ? J’imagine qu’il y voit une sorte d’évidence. Pourquoi opter pour moins bien s’il existe mieux ? La question de l’argent ne l’effleure jamais au moment de faire ce choix. On dirait qu’il s’impose à lui, comme s’il n’y en avait pas d’autre. Et puis un jour il réalise, se dit effrayé de ce qu’il dépense, réclame de l’argent, demande à Alice de faire des efforts d’économie. Sait-elle en faire ? Il y a fort à parier qu’elle n’est pas plus douée pour cela que lui.

Cette incapacité à ajuster ses dépenses à ses revenus ne lui fait pas des amis. On lui trouve des grands airs, on le juge arrogant, parvenu, que sais-je, et dans sa lettre à Martin, Boudin explose de colère contre son ancien élève. Au chapitre des défauts de Monet, on peut décidément inscrire l’ingratitude et le manque d’empathie.

Condoléances à Théo, suite

Pour savoir quelles toiles occupaient tellement Monet en juillet-août 1890 qu’il en oubliait ses devoirs, il faut se plonger dans sa biographie par Daniel Wildenstein :

» Il n’est que de jeter un coup d’oeil sur les Champs de coquelicots (1251-1255), les Champs d’avoine (12256-1260), les Iles de Port-Villez (1262-1265) pour apprécier la production considérable de l’été 1890, maintenant que l’artiste a retrouvé tous ses moyens. » (Catalogue raisonné de Claude Monet, tome III, p 37 de la première édition).

Après une longue interruption de son travail due à la souscription pour l’Olympia de Manet qui l’occupe pendant près d’un an, après une reprise laborieuse de la peinture où il trouve mauvais tout ce qu’il fait et gratte les toiles, Monet a le bonheur de se sentir à nouveau dans une bonne phase.

Cette bascule se passe entre le 21 juillet 1890, où il se plaint encore à Gustave Geoffroy d’être « bien au noir et profondément dégoûté de la peinture » qu’il qualifie de « torture continuelle », et le 6 août, date à laquelle il écrit à Paul Durand-Ruel : « Voilà une éternité que je veux vous écrire, mais je suis tellement pris par le travail que je remets chaque jour au lendemain. » Cela laisse entendre qu’il est en plein travail depuis au moins une semaine, peut-être deux, sa fièvre créative remonterait donc à la fin juillet, soit plusieurs jours avant qu’il ne reçoive le faire-part de décès de Vincent van Gogh.

Au passage, on note que la lettre de condoléances qu’il envoie à Théo van Gogh ne figure pas dans le catalogue raisonné. A la date du 15 août 1890, Wildenstein ne publie qu’un court billet à Durand-Ruel. Une aussi importante missive à Théo n’aurait pas manqué d’attirer l’attention du biographe.

Voilà plusieurs années que Théo et Claude sont en relation d’affaires. Théo, fan d’impressionnisme, a bien du mal à convaincre ses patrons du bien-fondé de ses achats et en vient à songer à se mettre à son compte, un projet qui inquiète son frère, totalement dépendant de ses rentrées d’argent. On peut supposer pourtant qu’il aurait réussi. Wildenstein le constate : « En fait, sur les six douzaines de tableaux de Monet achetés par van Gogh, les deux tiers sont vendus lorsque Joyant entre en lice. » Joyant est le successeur de Théo chez Boussod et Valadon à partir du mois de septembre.

Etretat en hiver

6 février 2024 / 2 commentaires sur Etretat en hiver

En 1883, après six jours passés au dispendieux hôtel Continental du Havre, Monet décide de changer de lieu de séjour et de se rendre à Etretat, 28 km plus au nord sur la côte. Il va y rester trois semaines, bien mises à profit avec près d’un tableau par jour.

Le 31 janvier, il écrit à Alice de l’hôtel Blanquet, Etretat :

En 1883 comme aujourd’hui, l’hiver est la basse saison à Etretat. Si les distractions manquent en soirée, peu importe : le froid et le vent ont dû bien fatiguer le peintre. Comment faisait-il pour travailler dehors toute une journée, immobile ? Température de l’air, 8 degrés. Température de l’eau, 7 degrés.

Le jour où Monet a peint La Falaise et la Porte d’Aval, à l’heure de la pleine mer, le vent devait souffler violemment, arrachant des gerbes d’écume. Pourtant, le peintre n’a pas l’air d’être dans sa chambre mais plutôt sur le perrey, actuellement la terrasse tout en haut de la plage de galets. Depuis l’hôtel, voici ce qu’il voit :

L’horizon coupe la porte d’Aval plus haut. On sent la jubilation de Monet à peindre les flots déchaînés, avec des touches en virgules d’un riche chromatisme. La mer est verte, jaune, grise, bleue, toute blanche d’écume ; d’énormes vagues viennent battre le Trou à l’homme, au pied de la falaise. Il en faut plus pour impressionner les pêcheurs du premier plan, qui donnent l’échelle des bateaux et des caloges aux toits de chaume, ces cabanes servant à ranger les filets, aménagées dans des esquifs impropres à la navigation. Du surcyclage avant l’heure.