Troisième étape, Biarritz

8/18

Que c’était beau aujourd’hui, la traversée de ces Landes est superbe à faire ainsi […]

Lettre d’Alice à Germaine, 11 octobre 1904

Incroyable Alice Monet ! On l’a tellement dépeinte comme une neurasthénique, une femme jalouse, toujours à se plaindre et à broyer du noir, que c’est à se demander ce que Claude a bien pu lui trouver… Et voici une petite phrase qui livre un tout autre visage de cette femme.

En parcourant au plus près la route des Monet à travers les pinèdes, j’avais sa remarque enthousiaste en tête et je voulais à tout prix faire une bonne photo de la forêt, pour illustrer toute cette beauté qu’elle y avait vue. Mais je n’ai pas pu faire mieux que celle-ci. Venant comme Alice de Giverny, avec en mémoire les belles forêts de Normandie et d’Ile de France, je ne comprends tout simplement pas ce qu’elle a trouvé aux Landes. Ces alignements interminables d’arbres identiques m’ennuient prodigieusement. Je serais prête à faire un détour pour ne pas avoir à traverser pendant des heures ces futaies monotones. « Que c’était beau aujourd’hui, la traversée de ces Landes est superbe à faire ainsi. » Alice Monet, championne de la pensée positive !

L’étape du jour est Biarritz, sur la côte basque. « Nous partons demain matin à 6h pour Biarritz, 260 km » écrivait Alice la veille à sa fille Germaine. La lettre du 11 octobre lui annonce qu’ils sont arrivés à 5h 1/2.

Le papier à en-tête présente une gravure de l’hôtel d’Angleterre côté entrée et jardin, et souligne le confort de l’établissement, équipé d’un ascenseur et de lumière électrique.

L’hôtel est aujourd’hui une résidence gardée par la splendide grille en fer forgé qui figure sur l’illustration de la lettre d’Alice. Le portail est maintenu fermé, alors qu’il demeurait ouvert du temps de l’hôtel. Le bâtiment donne sur l’océan de l’autre côté.

L’hôtel mettait en avant sa splendide vue sur les flots, le phare et le rocher du Basta.

Il est en effet admirablement situé, surplombant la plage et le rocher.

Impossible de résister à l’envie d’emprunter la passerelle et grimper vers le point de vue. Les Monet se sont-ils laissé tenter par cette promenade ?

J’imagine la joie de Monet de revoir la mer, d’admirer ce superbe motif… Mais pas le temps de sortir les pinceaux, car Madrid est encore loin, et il faudra bien vite reprendre la route.

Une arrivée grotesque à Bordeaux

7/18

Empêchés de profiter des charmes de Barbézieux car il n’y avait plus de place pour eux à l’hôtellerie, les Monet ne s’attardent pas et foncent vers Bordeaux, à près de 90 km de là. Cela représente trois heures supplémentaires et ils auront bien gagné leur nuit de repos, mais l’arrivée est mouvementée :

… Nous ne sommes arrivés ici qu’à minuit. L’arrivée était plutôt grotesque ! Tu te souviens que cet hôtel « Des Princes et de la Paix » annonce un garage. Donc Sylvain s’apprête à y entrer, mais arrêt, il n’y avait même pas de porte cochère et quel aspect ! Pire que le Soleil d’Or. Aussi après avoir vu une chambre, sale, horrible, Monet se met en colère et prétextant le manque de garage, nous reprenons nos baluchons, attrapons un fiacre (Sylvain était parti dans un garage) et arrivons ici, où c’est plus propre. […] Nous venons de faire un déjeuner exquis « Au Chapon Fin » et regrettons bien de n’y être pas descendus, il y a hôtel et garage. Ce déjeuner m’a remise, j’étais éreintée et je mourais de faim. Pas mangé à Poitiers, c’était trop mauvais ! Nous ne nous sommes pas arrêtés pour dîner – bouffant seulement des kilomètres – c’est plutôt creusant ! […]

Lettre d’Alice Monet à sa fille Germaine, 10 octobre 1904, Bordeaux

Je ne sais pas si c’est le mot grotesque qui vous viendrait en premier pour qualifier une telle arrivée. Comme dans les aspects matériels du voyage, le passage du temps se note dans le choix du vocabulaire. Grotesque : ridicule, absurde, risible. Qui prête à rire par son côté invraisemblable, excentrique ou extravagant.

C’est bien ce qu’Alice veut dire, et j’adore qu’elle ait un tel sens de l’humour après une telle épreuve. Quelle femme ! Elle est épuisée, elle n’a pas mangé de la journée, et elle arrive à rire du comique de la situation et même à blaguer – bouffer des kilomètres, c’est plutôt creusant !

Au demeurant, l’hôtel des Princes et de la Paix jouissait d’une solide réputation et passait pour l’un des meilleurs de la ville. Pas de porte cochère ? Et cette chose verte en plein milieu ? Pire que le Soleil d’Or, un hôtel de Vernon… C’est dire ! Il faut tout de même un certain culot pour faire un esclandre à minuit, sans doute pour dénoncer sans frais la réservation.

J’ignore où ils sont descendus, mais l’hôtel Laubardemont, avec ses bossages autour des fenêtres, ne manque pas d’allure. Il date du XVIIe siècle et sa métamorphose par le cuisinier Sansot au XIXe siècle est assez amusante. Il est situé sur le côté du Grand-Théâtre, dans un des quartiers les plus prestigieux de la capitale girondine.

Le 5 rue Montesquieu n’est qu’à quelques pas, et le restaurant gastronomique Le Chapon fin existe toujours, même s’il ne fait plus hôtel. Le décor baroque de rocaille et de palmes a été conservé. Un petit texte affiché à l’extérieur note le passage « d’artistes de grande renommée » et cite Toulouse-Lautrec et Sarah Bernhardt. L’impression est la même qu’à l’hôtel de Tours, les propriétaires ont-ils connaissance de la venue de Monet en 1904 ?

Objectif Bordeaux

6/18

Après la nuit à Tours du 8 au 9 octobre 1904, la Panhard des Monet repart dès le lendemain pour le sud :

Hier, cela a été mieux puisque nous avons abattu 320 km – ou 360 – en 14 heures d’auto, ce qui est vraiment dur. Michel voulait que la seconde étape soit Bordeaux et il a fallu y arriver ! Le raid des chevaux nous a beaucoup gênés, car nous aurions peut-être couché à Barbézieux, Monet redoutant le voyage de nuit pour moi, mais tout était pris par les coureurs. Monet m’avait couverte de toutes les couvertures, châles, etc ! je n’étais plus qu’un paquet, mais il faisait froid ! et nous ne sommes arrivés ici qu’à minuit.

Lettre d’Alice Monet à sa fille Germaine, 10 octobre 1904, Bordeaux

14 heures d’auto ! Quelle endurance, et quelle folie ! J’admire le courage et la sobriété d’Alice : « c’est vraiment dur ». Il leur faudra toute une journée de repos à Bordeaux pour s’en remettre. Le compte des kilomètres est incertain, 320 ou 360, le compteur n’est pas encore inventé… sans parler de l’ordinateur de bord qui calcule aujourd’hui moyenne et consommation.

On voit aussi l’importance de Michel dans cette aventure, et son autorité, que je ne soupçonnais pas. Dans l’auto, c’est lui le patron, puisqu’il peut prendre le volant à son tour et s’occuper des réparations avec Silvain Besnard, le chauffeur. C’est lui qui a défini l’itinéraire et les étapes selon la marche espérée de la voiture. Et Monet lui laisse les rênes et devient cet époux tendre qui couvre Alice de lainages.

Cette lettre pose aussi la question de la façon dont les Monet réservent leurs nuitées. On a vu que Monet se fait envoyer la carte routière à son hôtel présumé à Bordeaux. On sait aussi qu’Alice et lui n’hésitent pas à envoyer des dépêches. Ils ont sans doute anticipé la réservation de leurs hébergements par courrier, quitte à les décaler par la suite.

Connaissez-vous Barbézieux ? L’idée me vient de réparer les ratés du voyage des Monet en y passant la nuit. Le raid des chevaux n’est qu’un lointain souvenir, la disponibilité ne manque pas. Le bourg est depuis bien longtemps une ville-étape, et l’un de ses hôtels existait déjà en 1904 : la Boule d’or. L’objet est en bonne place sur la façade, en guise d’enseigne.

Plus besoin de se fier au seul guide Joanne, les services de réservation de chambres par internet donnent toutes les informations qu’on peut souhaiter. Que d’infos ! Presque trop.

Au matin, le propriétaire prend le temps de nous montrer des photos anciennes de l’établissement, qui disposait de « garages et remises ». Il nous apprend aussi que son emplacement dans la ville a changé… Ce n’est pas grave puisque de toutes façons les Monet n’y ont pas séjourné !

Le Monet du musée de Tours

Ma pauvre photo ne rend hélas pas justice à la très belle oeuvre de Monet que l’on peut admirer au musée des Beaux-Arts de Tours. C’est une symphonie de subtils tons de verts et de roses que le portable n’a pas su capter. Monet l’a conservée toute sa vie, en dépit de deux déménagements, preuve qu’il l’aimait beaucoup.

Le motif est pris tout près de sa maison de Vétheuil. C’est l’été encore, les feuillages sont verts, voilà peu de temps que les familles Monet et Hoschedé se sont installées dans la petite maison jaune au bout du bourg. Monet explore les environs, souvent depuis son bateau atelier. La Seine est alors parsemée d’îles couvertes de végétation dont Monet se plaît à faire des études.

Ce coin de nature qui montre si peu de choses, est-ce vraiment un paysage ? Quelques arbres et leurs reflets, un bout de ciel : ce n’est pas ce que raconte le tableau qui nous épate, mais la touche déliée et comme fluide, la brosse qui virevolte avec rapidité, l’exécution aussi précise qu’enlevée.

Monet a 37 ans et beaucoup de soucis domestiques, mais la peinture coule de source. Il faut travailler vite pour vendre de nombreuses toiles afin de nourrir la famille, car les prix sont bas et le bénéfice faible. Plus tard, quand il se sortira des difficultés matérielles, Monet se mettra à retoucher interminablement ses toiles, avec une insatisfaction croissante et une exigence toujours plus grande.

En 1927, après la mort de Monet, son fils Michel offre la toile à Camille Lefèvre, l’architecte qui a conçu les salles de l’Orangerie pour y accueillir les Grandes Décorations. Il se pourrait que ce soit Clemenceau qui lui ait soufflé l’idée de ce geste. Pourquoi cette vue de Vétheuil et non un Nymphéas, qui semblerait plus approprié ? Mystère. Camille Lefèvre était né à Tours et c’est sa veuve qui a légué l’oeuvre au musée des Beaux-Arts de la ville. Avec un tel parcours, l’authenticité du tableau est établie, même si la signature, si c’en est une, n’est guère visible.

A l’hôtel de l’Univers

5/18

Rien, dans la lettre d’Alice envoyée de Tours le 9 octobre 1904, ne permet de savoir dans quel hôtel les Monet sont descendus. Mais une carte postale publiée dans Claude Monet au temps de Giverny liste leurs points de chute au retour, parmi lesquels l’hôtel l’Univers à Tours. Comme l’établissement où ils ont séjourné à l’aller leur a donné entière satisfaction, tout porte à croire qu’ils ont choisi le même en rentrant.

Par chance, l’Univers a conservé son nom et il est resté un hôtel, qui s’enorgueillit d’avoir accueilli nombre de célébrités. Le hall d’entrée, majestueux, est orné de fresques représentant certains des résidents les plus prestigieux de l’hôtel :

J’adorerais y voir Monet, bien sûr, mais il n’y figure pas. En revanche on reconnaît des stars du cinéma, de la chanson, de la littérature, de la politique, etc, de toutes nationalités. Dans un angle, voici tout de même le grand ami du peintre, Clemenceau le moustachu.

Clemenceau montre du doigt un point sur la carte tenue par son voisin, l’aviateur Charles Nungesser. A gauche de celui-ci, portant une cape, le maréchal Lyautey, et tout à fait à gauche, en grande tenue militaire, le Japonais Takeo Yagamata.

L’hôtel s’attache à conserver dans son hall une atmosphère Belle Epoque. La liste des personnalités représentées est posée sur le piano à queue, et dans une vitrine, on peut voir des pièces d’argenterie d’autrefois :

Claude et Alice Monet se sont-ils fait servir leur thé dans une théière comme celle-ci ?

En route avec Monet

4/18

Est-il possible aujourd’hui de refaire le voyage des Monet vers l’Espagne ? De prendre les mêmes routes, parcourir les mêmes étapes, s’arrêter dans les mêmes hôtels, visiter les mêmes musées ? Quand j’ai parlé de ce projet autour de moi, on m’a regardée avec surprise : « Tu es vraiment mordue, toi ! » Heureusement, mon époux trouvait ce défi amusant. Nous sommes partis à deux, dans une voiture nettement plus confortable qu’une Panhard de 1900 ; et comme la carte du lieutenant-colonel Prudent est introuvable, nous avons utilisé les moyens modernes de pilotage pour déterminer notre chemin.

Quelques lettres adressées par Alice à sa fille Germaine pendant le voyage ont été publiées par Philippe Piguet, petit-fils de celle-ci, dans Claude Monet au temps de Giverny. Ce livre est le catalogue de l’exposition éponyme au centre culturel du Marais en 1983, tout juste cent ans après l’installation de Monet et sa famille dans le village. Les lettres ont fait l’objet de coupes pour leur publication. Nous savons dès le départ qu’il nous manquera des informations qui figurent peut-être dans les parties coupées, ou qu’on ignore complètement. Ce n’est pas grave, puisque ce n’est qu’un jeu. Voici la première lettre :

Tours, 9 octobre 1904

[…] Vous savez par les cartes et les dépêches que nous sommes arrivés pour dîner à 5h à Tours, mais avec une marche de colimaçon, jamais la voiture n’a si mal marché. Michel dit que c’est son train ordinaire et nous faisons du 25 à l’heure. Seulement où Michel a raison, c’est quand il dit que la voiture est trop chargée : les pneus, les outils, les bagages et nos bons poids, c’est effrayant. Aussi nous expédions la malle directement à Bordeaux. Puissions-nous aller à une meilleure allure, car nous voulons coucher à Bordeaux. Hier, pour comble, deux routes empierrées, heureusement pas de crevaisons, mais des soupapes à réparer et un terrible vent debout. Ici, hôtel délicieux, dîner exquis, chambres merveilleuses, mais j’attends l’addition ! Quelle jolie ville, gaie, propre, animée ! […] Quel déjeuner nous avons fait à Chateaudun ! […]

Au départ de Giverny, la route logique, la plus directe, est de passer par la vallée d’Eure pour gagner Dreux puis Chartres et Chateaudun. Les Monet y arrivent pour déjeuner. Se pourrait-il qu’ils dégustent le menu d’anthologie dont parle Alice « Aux Trois Pastoureaux », un établissement réputé, fondé il y a trois siècles et qui existe toujours ? Puis ils font route vers Tours par la nationale 10.

De nos jours, la N10 est doublée par une autoroute, l’A10. Le tracé historique est tantôt la nationale, tantôt une départementale dont le numéro se termine par 10, quand la nationale a fait l’objet d’aménagements. Certaines parties sont encore bordées de platanes, dont les alignements filent immanquablement vers les centres villes, alors que la route les évite. Circuler tranquillement entre ces arbres majestueux est devenu un plaisir rare, mais quand cela se produit, nous sommes sûrs que Monet est passé par là. Teuf teuf teuf teuf teuf…

Tours possède naturellement quantité de monuments et de bâtiments antérieurs à 1904, à commencer par la mairie, qui devait être flambant neuve quand Monet est passé devant. La ville donne une impression de jeunesse et de classicisme mêlés, un bonheur pour le flâneur.

Les Monet ont-ils pris le temps de se promener dans les rues ? Si oui, vers quels quartiers leurs pas les ont-ils conduits ? Ont-ils marché jusqu’à cette place où nous découvrons des maisons à pans de bois, qui auraient pu leur rappeler la Normandie ?

A la recherche du temps perdu, nous cheminons émerveillés, avec en tête toutes ces questions, jusqu’à arriver au bord de la Loire. Rive sud, nous sommes en route pour la partie méridionale de la France, et nous imaginons les Monet, heureux de cette première étape réussie, emportés par le sentiment de liberté que donne l’auto, partis pour l’aventure.

Voyage en auto

3/18

L’une des motivations au départ des Monet pour l’Espagne en octobre 1904 est sans aucun doute l’envie de faire un grand voyage en automobile. Depuis que le peintre s’est acheté une Panhard-Levassor en décembre 1900 et qu’il a embauché un chauffeur, Silvain Besnard, jamais il n’a effectué un long trajet en voiture. Il faut dire que l’entreprise est assez hasardeuse, dans ce véhicule où les passagers sont fouettés par le vent de la course et où la mécanique menace à tout instant de lâcher.

Difficile de savoir qui en a lancé l’idée. Je penche pour Monet, car il n’était pas du genre à se laisser dicter son emploi du temps par quelqu’un d’autre. Mais Alice qui adore l’automobile a pu tendre une perche. En tout cas, ce n’est pas Michel qui, selon les lettres d’Alice, voudrait déjà être de retour trois jours après leur départ.

Aussitôt la décision prise, les préparatifs sont aussi rapides que possible car la saison avance. Le 4 octobre, Monet écrit à son marchand Paul Durand-Ruel :

Cher Monsieur Durand,

Me voici au repos depuis quelques temps et je me proposais de vous prier de venir déjeuner un de ces jours, et voilà que je viens de décider de mettre à exécution un projet que j’ai depuis longtemps, aller à Madrid voir les Vélasquez. Nous partons vendredi matin en auto pour trois semaines environ, et dès mon retour, si vous le pouvez, je vous demanderai de venir jusqu’ici. Si vous êtes à même de me faciliter la vue de quelques chefs-d’oeuvre à Madrid, vous seriez bien aimable de m’écrire un mot de suite, étant donné notre départ qui peut se faire jeudi après déjeuner.

Mes meilleurs compliments ainsi qu’à tous les vôtres et à bientôt, j’espère.

Votre tout dévoué

Claude Monet

On sent que pour Monet, ce voyage est une parenthèse rendue possible par son oisiveté provisoire et que le travail, ou plutôt les affaires, reprendront dès son retour. On voit aussi que sa préoccupation est la peinture. Comment accéder aux toiles des collectionneurs privés ? Mais il prend peu à peu conscience des aspects pratiques de l’aventure, et Durand-Ruel est à nouveau mis à contribution :

Giverny, vendredi 7 octobre 1904

Cher Monsieur Durand,

Je suis très content de pouvoir vous rencontrer à Madrid, où vous serez certainement avant nous, puisque nous ne devons partir que demain et que nous ferons le voyage en plusieurs étapes, et qu’en auto il y a toujours de l’imprévu.

Je viens à propos vous demander de me rendre le service suivant, de vouloir bien envoyer, dès le reçu de ces lignes, au siège du Touring Club, 65 avenue de la Grande-Armée, acheter pour moi la carte de France au 500 000e par le colonel Prudent, qui s’étend jusqu’à Madrid. Elle coûte 1 franc 50 et de me l’adresser dès demain sans faute à Bordeaux, Grand hôtel de France et de Nantes réunis. Nous y serons dimanche soir pour repartir lundi.

Si au Touring Club cette carte n’était pas disponible, s’informer de l’éditeur et se la procurer et envoyer dès demain, car elle nous est indispensable pour notre route, les cartes routières espagnoles étant introuvables en France.

Je compte donc sur votre obligeance et vous dis à bientôt là-bas.

Votre tout dévoué,

Claude Monet

Monet dit vrai concernant la carte du lieutenant-colonel Ferdinand Prudent, comme nous l’apprend la nécrologie de ce dernier. Toutefois, la carte ne lui sera pas d’un grand secours pour sa partie espagnole, puisque l’auto sera abandonnée à Biarritz au profit du train.

Parmi les autres documents dont il dispose figurent les guides de voyage Joanne. Sa bibliothèque conserve le guide Espagne et Portugal paru en 1900 et les deux volumes sur les Pyrénées de l’Itinéraire général de la France, parus en 1893 et 94. Ces guides ont pu l’aider à définir ses étapes et choisir ce qu’il souhaitait voir pendant son voyage.

Monet à Madrid : la rencontre de Beruete

2/18

Le séjour espagnol de Monet en octobre 1904 est peu documenté, car l’artiste est accompagné de son épouse et n’a donc pas besoin de lui envoyer des nouvelles. Heureusement, Alice est là pour prendre la plume. C’est principalement par ses lettres quotidiennes à sa fille Germaine, restée à Giverny, que nous connaissons le déroulement du voyage.

Après un périple mouvementé et harassant commencé en automobile et terminé en train, Claude, Alice et Michel Monet arrivent à Madrid.

Dans la capitale espagnole, les Monet retrouvent Paul Durand-Ruel, le marchand des impressionnistes. Durand-Ruel n’est pas là pour faire du tourisme mais pour acheter des toiles afin de les revendre dans sa galerie parisienne. C’est sans doute lui qui présente Monet à Aureliano de Beruete. Ce peintre paysagiste, critique d’art, est alors le meilleur spécialiste de Velázquez, auteur d’une biographie qui a fait date. Beruete en offre d’ailleurs un exemplaire en français à Monet, qui se trouve toujours dans la bibliothèque de l’artiste à Giverny. Il porte cet envoi : « Au grand maître Claude Monet, hommage respectueux, A. de Beruete Madrid 17 octobre 1904. »

Aimable, mais distant. Malgré les nombreux séjours de l’Espagnol à Paris, tout porte à croire que les deux hommes se voient pour la première fois. Beruete est un ami intime de Joaquin Sorolla, dont on a pu découvrir les toiles lumineuses à Giverny en 2016.

Quelques jours après la rencontre, le 28 octobre, Aureliano écrit ces lignes à Joaquin :

« (…) Claude Monet était là. C’est un jeune vieux fort comme un chêne, qui ressemble un peu à Rico par la robustesse et à Meissonier par la barbe. Avec des yeux très vifs et jeunes. Il parle peu, avec énergie. Il s’est montré admiratif du Greco, de Velázquez surtout et de Goya. Il n’est pas étonné par les autres. Durand-Ruel était là aussi, qui emporte (c’est un secret) le tableau de l’Ascension du Greco et les Majas de Goya. (…) »

Aureliano de Beruete, Cartas a Joaquin Sorolla, Fernando A. Marin Valdes, Dialnet – traduction A.C.

Si Beruete connaissait Monet de longue date, ou s’il soupçonnait que Sorolla le connaisse, il ne prendrait pas la peine de le décrire. Et s’il savait à quel point Monet a pu détester Meissonier, il ne lui ferait pas l’affront de le comparer au vieux maître de Poissy.

La date de leur rencontre, le 17 octobre, est significative elle aussi. Le lendemain, les Monet partent pour Tolède où ils passeront deux nuits. L’impressionniste avait-il prévu d’aller découvrir la ville du Gréco ? Pas un mot de cette destination avant la rencontre avec Beruete. Or, le paysagiste espagnol est un habitué de Tolède où il séjourne chaque année au mois d’octobre. Sauf en 1904, justement. Dans la même lettre, il explique à Sorolla qu’il a été retenu à Madrid par la succession de sa soeur et par les corrections à faire sur la version anglaise de son Velázquez.

Voir les Velázquez

1/18

Malgré sa modernité, Claude Monet avait une grande admiration pour les maîtres anciens. ll vénérait Le Tintoret ou Titien. Pendant ses séjours à l’étranger, il ne manquait pas de visiter les musées, s’octroyant parfois ce plaisir à la fin seulement, après le travail. Monet a gardé un vif souvenir des Rembrandt vus en Hollande. Mais à 60 ans passés, ses voyages ne l’avaient pas encore conduits en Espagne, où il désirait ardemment contempler les Velázquez du musée royal de peinture, aujourd’hui le Prado.

Comment est né ce désir ? Velázquez était fort peu représenté en France. On ne compte toujours que deux oeuvres du maître espagnol dans l’Hexagone, l’une au musée des beaux-arts d’Orléans, l’autre, que Monet connaissait forcément, au musée des beaux-arts de Rouen, qui a pu lui donner envie d’en voir davantage :

L’oeuvre est entrée dans les collections rouennaises en 1886. Mais on peut faire remonter cette attirance pour le maître espagnol à la jeunesse de Monet, quand il fréquentait les réunions de peintres dans les cafés parisiens, où Manet parlait avec fougue de Velázquez, « le plus grand peintre qui ait jamais existé ». On connaît l’influence de la peinture espagnole sur l’oeuvre de Manet, et l’admiration que Monet avait pour son aîné.

Après la mort de Manet en 1883, d’autres amis de Monet ont fait le voyage à Madrid et en sont revenus éblouis, comme Degas en 1889 ou Renoir en 1891. Leurs récits n’ont fait que renforcer l’envie de Monet de se rendre en Espagne. C’était donc un rêve profondément enraciné, très haut dans sa liste de choses à faire avant de mourir.

Mais les années passent sans que Monet se décide à entreprendre le long périple. Et puis, en 1904, c’est le déclic. Le projet se concrétise. Le mardi 4 octobre, Monet écrit à son marchand Paul Durand-Ruel qu’il va partir pour l’Espagne le vendredi. Il espère qu’il pourra lui faciliter l’accès à des collections privées. Durand-Ruel va faire mieux que lui écrire des lettres de recommandation : par une coïncidence étonnante, lui aussi a prévu d’être à Madrid aux mêmes dates. Pendant plusieurs jours, le peintre, sa famille et le marchand ne se quitteront plus et entreprendront ensemble un marathon artistique, où la contemplation des Velázquez arrachera des larmes d’émotion à Monet.

Monet et Knight

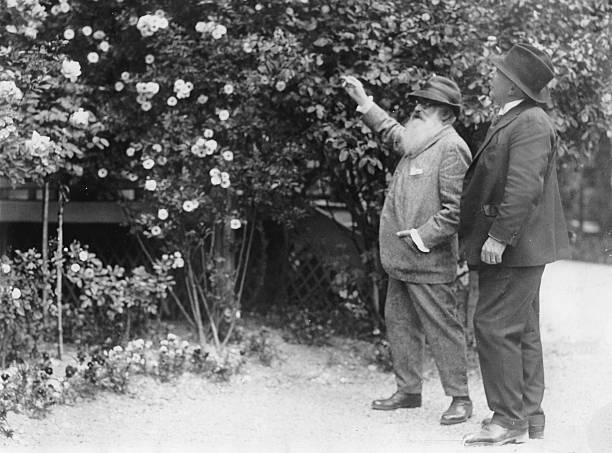

Je crois qu’ils sont devant la maison de Giverny, juste à gauche de l’escalier d’entrée. Claude Monet fait admirer ses rosiers à Louis Aston Knight, très intéressé. Une génération les sépare : Monet a l’âge du père de son visiteur, Daniel Ridgway Knight, qu’il a sans doute connu au temps de sa jeunesse parisienne, car ils étaient tous deux les élèves de Gleyre en 1862. Ils n’avaient pas le même tempérament et leurs routes n’ont pas tardé à diverger. D. R. Knight sortait de l’école des Beaux-Arts, où il avait eu Cabanel comme professeur. Après son passage à l’atelier Gleyre, il est devenu l’élève de Meissonier et s’est installé à Poissy lui aussi, puis à Rolleboise, au bord de la Seine, à 13 km de Giverny. C’est un peintre réaliste soucieux du détail. Américain d’origine, il est venu se perfectionner en France et il y est resté.

Daniel Ridgway Knight peint ce qui plaît à sa clientèle américaine : des jeunes filles, des fleurs, dans les paysages bucoliques des bords de Seine. Ses modèles posent, il prend des libertés avec le paysage, mais il a une attention à la lumière naturelle et du métier.

Son fils Louis Aston Knight (celui de la photo ci-dessus) est devenu peintre à son tour. Les motifs sont des poncifs de la Normandie :

Knight junior sait se gagner la sympathie des gens par sa gentillesse. A partir de 1907, il séjourne tous les ans à Venise. En octobre 1908, il loge à l’hôtel Britannia sur le Grand Canal quand Claude Monet et son épouse y descendent :

Nous avons trouvé ici, à l’hôtel, le fils Knight de Rolleboise. Monet le connaît un peu. C’est un aimable garçon et surtout très serviable. Il a offert à Monet de peindre sur un beau yacht dont il connaît le propriétaire et où il y a un motif superbe à faire. Malheureusement c’est trop tard, Monet en a tant en train, plus de 15 maintenant.

Lettre d’Alice Monet à sa fille Germaine, Venise, 27 octobre 1908

C’est Knight encore qui, en repartant le 4 novembre, laisse son manteau de fourrure à la disposition de Monet, pas assez chaudement vêtu à mesure que l’automne avance. Ce qui n’empêche pas Monet de lui dire le fond de sa pensée en voyant les 25 toiles enlevées en 5 semaines qu’Aston rapporte de son voyage : « trop de facilité et de chiqué ».

« C’est un débrouillard », note Alice, « il compte bien les vendre, et pour lui, c’est l’essentiel ».

Tout le monde ne se sent pas investi de la mission de révolutionner l’histoire de l’art, on ne peut pas lui en vouloir.

Aston Knight est un athlète. Si Monet peint depuis des bateaux, le jeune Knight n’hésite pas à enfiler des bottes de pêcheur et à s’installer pieds dans l’eau au milieu du courant, sa toile posée sur une échelle double en guise de chevalet. Aimant la pêche, il devait apprécier le contact de l’eau, je suppose.

A l’époque de la photo à Giverny, dans les années 1920, Knight junior avait acheté depuis peu un très beau manoir à Beaumont-le-Roger, dans le département de l’Eure, et il était en train d’y créer de magnifiques jardins dans le but de motifs à peindre. La propriété était traversée par la Risle.

Quelques années plus tôt, Jean Monet, fils aîné de Claude, avait brièvement vécu dans ce même bourg de Beaumont-le-Roger où il élevait des truites, jusqu’à ce que la maladie l’oblige à abandonner son activité. Blanche Hoschedé-Monet, son épouse, avait profité de leur séjour pour peindre quelques vues de Beaumont.

Les sujets de conversation ne devaient donc pas manquer à Monet et Knight, même si leur inspiration, leur style et leur audace n’ont rien, mais vraiment rien à voir.

L’église Sainte-Radegonde vue de l’intérieur

Des veilleuses brûlent, une musique sacrée est diffusée en fond sonore. L’église de Giverny a au moins mille ans pour sa partie la plus ancienne, l’abside romane, tandis que la nef est gothique. Elle a fait récemment l’objet d’une restauration complète, souhaitons-lui donc de tenir debout pour mille ans encore.

Rue Claude-Monet

Eglise Sainte-Radegonde

Pommier de père en fils

A la fin des années 1970, un pommier du Japon de bonne taille qu’on présume avoir été planté par Monet était toujours présent devant sa maison de Giverny. Au début du printemps, les boutons roses de ses fleurs étaient coordonnés à la façade, avant de s’ouvrir en nuages nacrés.

Quand il a fallu procéder à son remplacement, Gilbert Vahé, chef-jardinier, a eu l’idée d’en prélever des greffons. Pour assurer le même effet de masse avec de jeunes arbres, il en a planté plusieurs en lieu et place d’un seul. Ils font vivre le souvenir du Malus floribunda d’origine, dont ils sont un peu les descendants.

La maison de Monet au cadastre

La propriété de Claude Monet à Giverny occupe aujourd’hui tout un pâté de maisons, bordé par la ruelle Leroy, la rue Claude-Monet (autrefois rue de Haut), la rue de l’Amsicourt et la route départementale, ou chemin du Roy. En laissant de côté l’extension due à la création du jardin d’eau au-delà de cette route, l’emprise de la propriété paraît si naturelle qu’on a du mal à imaginer qu’il n’en a pas toujours été ainsi.

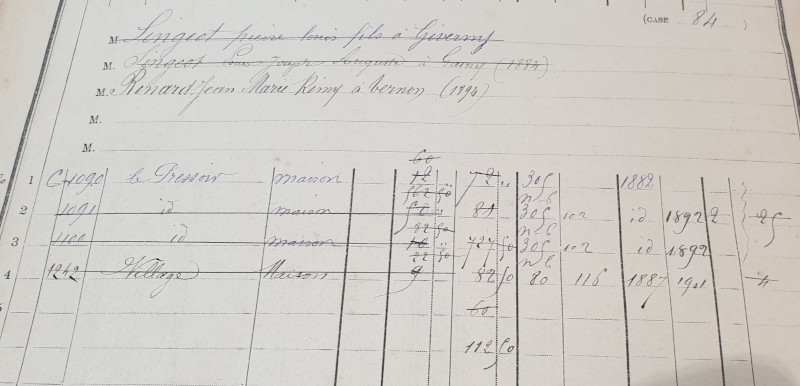

A l’arrivée des Monet-Hoschedé en 1883, le bien que leur loue Louis Singeot est plus limité. Il porte sur la grosse parcelle 1096 et les suivantes jusqu’à 1102, ainsi que sur la parcelle 1091, celle de la maison. Mais il ne concerne pas les maisons bâties le long des ruelles, et leurs jardins. (parcelles 1092 à 1095, et 1103 à 1106). Le plan établi en 1837 est déjà obsolète à l’époque où la famille du peintre s’installe à Giverny, car les Singeot ont fait démolir plusieurs des bâtiments ruraux.

Voici, extrait du registre des propriétés bâties de Giverny, la matrice cadastrale de Louis Singeot. Elle porte le numéro de case 84. La maison qui nous intéresse est celle qui se trouve sur la parcelle 1091, en ligne 2. C’est là que Monet et les siens vont habiter. Le C correspond à la section du plan cadastral. Le Pressoir est l’indication du lieu-dit. Après le mot ‘maison’, nature de la propriété, viennent des colonnes qui concernent le revenu, qui va déterminer l’imposition du bien. Les colonnes suivantes précisent à qui la maison a été achetée, puis à qui elle a été vendue. Les propriétaires sont désignés par leur case dans le registre. Si vous suivez, vous avez deviné que celle de Monet est la 102.

Récapitulons : M. Singeot a acquis sa maison 1091 de Monsieur 305, ainsi que 2 autres maisons voisines. Entre les lignes, en abréviation, je crois lire N C. Mon interprétation est que ces lettres signifient nouvelle construction, même si on voit plus souvent ces mots dans l’ordre inverse, construction nouvelle. Nous avons donc, parcelle 1091, une maison neuve. Quand a-t-elle été bâtie ? La colonne suivante nous renseigne. La première date est celle de la ‘mutation entrée’, la seconde celle de la ‘mutation sortie’. En entrée, 1882, idem, idem : les trois maisons ont été construites la même année. 1091 et 1100 ont été revendues à Monet, Monsieur 102, et la date indiquée est 1892. Les deux dernières colonnes concernent le nombre d’entrées cochères, 2, et celui des portes et fenêtres, 25. Un trait ondulé indique que le fonctionnaire a totalisé les trois demeures, ce qui malheureusement ne nous permet pas à ce stade de savoir exactement combien d’ouvertures avait la maison 1091 au moment de son achat par Monet.

Pour en revenir aux dates, il y a un décalage entre la réalité des faits et le cadastre. L’acte de la vente à Monet de la propriété date du 19 novembre 1890. Il n’est enregistré qu’en 1892. On peut supposer qu’un décalage du même ordre existe pour la date de construction de la maison, ce qui donnerait pour date d’achèvement 1880 ou 1881. C’est dans une maison quasi neuve que s’installent le peintre et sa famille au printemps 1883, et il n’est pas impossible qu’ils en soient les premiers occupants.

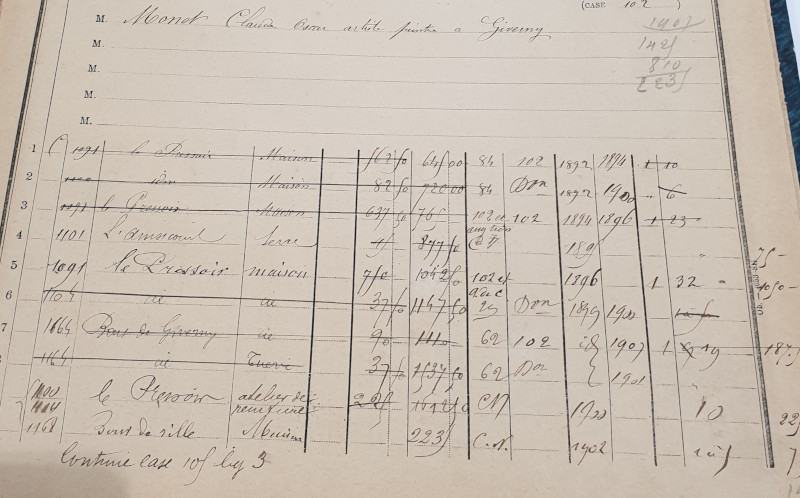

Quel est ensuite le devenir de la maison ? Pour le savoir, il faut nous porter en case 102 et consulter la matrice de Monet :

Sous le nom de Monet Claude Oscar, artiste peintre à Giverny, on trouve toute une liste de maisons, mais il s’agit plusieurs fois des mêmes : en cas de démolition ou d’agrandissement, l’impôt évolue, on barre alors la ligne pour la recopier plus bas. Mais la maison ne change pas de propriétaire, le même numéro de case (102 pour Monet, on l’a vu) figure en entrée et en sortie. La maison 1091 change ainsi de ligne en 1894 et en 1896. Que s’est-il passé ? Ligne 3, sous le 102, on lit en abrégé Augmentation. Monet a procédé à des agrandissements dans sa maison. Après être devenu propriétaire du bien en 1890, il a fait ajouter un étage à l’atelier de peinture (ou salon-atelier) et y a installé sa chambre et son cabinet de toilette. La maison passe de 10 à 23 ouvertures.

En ligne 5, sous le 102, on trouve ‘A de C’, augmentation de construction. Monet a cette fois poussé les murs côté est, avec l’extension de la salle à manger, de la cuisine et la construction de chambres au-dessus. On arrive maintenant à 32 ouvertures. Je dois dire que si j’essaie de compter, en m’aidant de photos, le nombre actuel de portes et de fenêtres, j’ai du mal à parvenir à un tel chiffre.

Edit du 6 février : je suis allée compter les ouvertures. Côté jardin, onze fenêtres à l’étage, onze ouvertures au rez-de-chaussée. Deux fenêtres sur chaque pignon. Et six fenêtres côté rue, une au ras du sol et les cinq autres à l’étage. Le compte est bon 🙂

Julie Manet et sa levrette Laërte

Les visiteurs de la Fondation Monet à Giverny peuvent voir, accrochée dans la chambre à coucher du peintre, une copie de Julie Manet et sa levrette Laërte dont l’original se trouve au musée Marmottan-Monet. C’est une oeuvre de Berthe Morisot, une amie artiste de Claude Monet qu’il affectionnait profondément et dont il admirait beaucoup le talent.

Berthe, après son mariage avec Eugène Manet, (frère d’Edouard, le peintre) était devenue officiellement Madame Manet, mais elle préférait continuer à signer de son nom de jeune fille – quand elle signait.

De ce mariage est née Julie, fille unique du couple, dont l’anniversaire tombait le même jour que celui de Monet, le 14 novembre.

En 1895, Berthe se savait assez malade pour laisser des instructions testamentaires à sa fille, notamment de donner en souvenir une toile d’elle à des amis chers, dont Monet. Celui-ci a donc été invité à se choisir une oeuvre, et il a retenu celle-ci.

Pourquoi ce tableau plutôt qu’un autre ? Monet n’est plus là pour s’en expliquer, nous pouvons juste essayer de deviner les raisons de ce choix. On imagine sa tristesse, son coeur lourd. Peut-être la toile lui a-t-elle paru appropriée parce que Julie, quatorze ans, est en noir : elle porte le deuil de son père, décédé quelques mois plus tôt. Eugène n’apparaît pas dans la composition, mais on peut percevoir sa présence symbolique à travers le vêtement de sa fille, de même qu’on peut sentir la présence de Berthe dans chacun des coups de pinceaux. Julie, qui regarde d’un air absent sa mère en train de la peindre, est assise entre deux places vides, et il est possible que cette solitude ait ému Monet, qui la sait désormais orpheline.

Mais Julie n’est pas tout à fait seule. Elle a l’air de caresser le cou de sa levrette Laërte, un cadeau reçu de son tuteur Stéphane Mallarmé à la mort de son papa. C’est le poète qui a choisi le nom de la chienne, d’après un personnage du Hamlet de Shakespeare dont Mallarmé valorise le dévouement aux siens et qui, lui aussi, a perdu son père. La présence de Mallarmé s’inscrit donc elle aussi en filigrane dans le tableau, et il est possible que Monet, ami du poète, en ait été touché.

Et bien sûr, on peut être certain que le maître de Giverny a aussi pris en compte l’aspect artistique de l’oeuvre, qu’il souhaitait certainement bien typique du style de son amie. Touche rapide et transparente, spontanéité, fraîcheur d’exécution, sensibilité, tout est là, jusqu’à cette réserve à gauche, cette partie de toile non peinte sur laquelle le fauteuil paraît flotter : sans doute Berthe Morisot ne se souciait-elle pas de « terminer » ce portrait de sa fille qui n’était pas destiné à la vente, puisqu’elle avait capté l’essentiel de la scène. Après la mort de la peintre, cette incomplétude de la toile prend un sens nouveau. C’est comme si la mort s’invitait elle aussi dans ce tableau que Berthe ne pourra plus jamais achever. On comprend donc que cette oeuvre pleine du deuil et de l’absence ait paru résumer le mieux la situation aux yeux de son ami Monet.

Monet, Mitchell et la couleur

Claude Monet et Joan Mitchell se font face, dialoguent, se répondent sans que l’un parle plus fort que l’autre : rencontre entre deux géants à la Fondation Louis Vuitton à Paris jusqu’au 27 février (et dans une moindre mesure au musée Marmottan-Monet, avec 3 tableaux de l’Américaine).

Toiles de formats identiques, palettes de couleurs similaires, touche à la parenté de plus en plus marquée, l’accrochage très intelligemment fait suffit à mettre en lumière l’évidence de la filiation et rend tout discours superflu.

Dans le public, on trouve des fans de Mitchell, capables de traverser la planète pour voir une expo d’elle – et quelle rétrospective ici, entre l’exposition monographique au sous-sol et la mise en parallèle avec Monet dans les étages, près d’une centaine de toiles de l’expressionniste abstraite au total, la plupart immenses ; il y a aussi naturellement des admirateurs de Monet, qui redécouvrent des toiles de Marmottan mais aussi des oeuvres issues de collections privées ou américaines, toutes datant des dernières décennies du peintre ; et des visiteurs qui aiment les deux artistes, et qui sont comblés par la richesse de l’exposition.

C’est un bonheur, par exemple, de voir réunis en France les trois panneaux du Triptyque de l’Agapanthe que Monet destinait initialement à l’Orangerie avant de l’écarter de son choix final. Les panneaux font maintenant partie des collections du Saint-Louis Art Museum, Nelson-Atkins Museum of Art et du Cleveland Museum of Art. L’ombre sous les îlots de nymphéas rend merveilleusement l’idée de profondeur de l’eau et de transparence.

Pour faciliter la perception du cousinage entre les toiles, les Monet ont été décadrés, ce qui leur donne un aspect plus moderne. Pas de cadre, c’est aussi pas de vitre, d’où un système de sécurité qui se met à biper si vous approchez trop près. Hormis ce léger inconvénient, voir et photographier les tableaux sans reflet est très agréable.

Le rapprochement entre les deux artistes va plus loin que l’occasionnelle similitude. Joan Mitchell a choisi d’habiter le village de Vétheuil, dans la maison voisine de celle où le peintre avait séjourné. Elle avait sous ses fenêtres le même paysage, qu’elle revendiquait comme source d’inspiration. Ses oeuvres portent souvent des titres concrets, qui évoquent ce que l’artiste avait sous les yeux ou dans la tête avant de s’enfermer pour peindre son ressenti.

Comme Monet à la fin de sa carrière, Mitchell expérimente l’aspect immersif du grand format. Chez l’un comme chez l’autre on nage dans la couleur. Et sous l’apparente spontanéité du geste, chaque touche, chaque teinte est mûrement réfléchie. Transparence, recouvrement, épaisseur révèlent un vocabulaire pictural magnifiquement élaboré, même s’il ne parle pas encore à tout le monde.

Laurier du Caucase

Voyez-vous cette masse de feuillage vert sombre à droite des arceaux, sous le saule ? C’est l’un des végétaux survivants du jardin d’eau de Giverny tel qu’il était avant sa restauration : un laurier du Caucase. J’ai eu du mal à trouver une photo où il figure, tant cette zone opaque et obscure n’attire pas l’objectif.

Selon le bilan arboré dressé dans les années 1970 par Gilbert Vahé, le chef-jardinier à qui l’on doit la restauration des jardins de Claude Monet, ce laurier du Caucase a été conservé. « Toujours vigoureux, il doit être périodiquement rabattu pour ne pas obstruer la vue sur l’étang. »

Est-ce Monet qui l’a planté ? A en juger par l’aspect qu’il avait en 1961, j’ai des doutes. Et en même temps, on croit l’apercevoir sur le tableau des Arceaux de roses peint par Monet en 1913. C’est lui, ou c’est autre chose d’un peu sombre.

Quand il a été planté, que ce soit par Monet ou par son fils, ce laurier n’avait sans doute rien d’imposant. C’était un contrepoint dans l’harmonie des verts telle qu’elle éclate dès le début du printemps. Mais avec le temps, le laurier a poussé, grandi, et il a fini par se marcotter. Des branches basses touchant le sol ont pris racine tout autour du tronc initial, formant une petite cabane.

Seuls les jardiniers qui s’occupent de prolonger la vie de ce laurier historique en le taillant de manière réfléchie ont le droit de se faufiler sous ses rameaux. Mais j’avoue que plus d’une fois, en passant à côté, j’ai été tentée de me glisser à l’intérieur et de retrouver ces sensations enfantines de cabane dans la verdure.

Cela fait partie des choses qu’on ne fait pas dans un jardin comme celui-ci, avec l’envie de cueillir des fleurs, de s’asseoir sur la pelouse, de canoter sur l’eau ou de pique-niquer. L’usage que nous pouvons avoir d’un jardin ouvert au public obéit à des codes qui varient selon les lieux. Ici, en raison du nombre extraordinaire de visiteurs et de la délicatesse des plantations, la contrainte est maximale. Les promeneurs peuvent flâner dans les allées maçonnées, prendre des photos, sentir les fleurs et s’asseoir sur les bancs. Ce n’est pas beaucoup, peut-être, et c’est énorme. Ce privilège de savourer un jardin ouvert au public nous est apparu dès les premiers jours du premier confinement, quand cette possibilité nous a été retirée.

Léon Bonvin

Léon Bonvin est l’un de ces personnages qui ont frôlé la vie de Claude Monet, sans qu’on sache vraiment à quel point les deux artistes se connaissaient. La biographie Wildenstein consacrée à Monet ne mentionne le nom de Bonvin qu’une seule fois, citant l’article de Thiébault-Sisson paru dans Le Temps en 1900, où Monet se rappelle avoir retrouvé « Bonvin, Pissarro » en arrivant à Londres en 1870. Encore s’agit-il ici du demi-frère aîné de Léon, le peintre académique François Bonvin, car à cette date Léon était mort depuis 4 ans.

Monet a donc tout juste 25 ans quand Léon Bonvin se donne la mort à 31 ans à la fin janvier 1866. Et pourtant, il était suffisamment lié à l’un des deux frères au moins pour participer à la vente organisée afin de venir en aide à la veuve et aux trois jeunes enfants du peintre de Vaugirard. Le catalogue de la vente aux enchères cite le nom de Monet parmi les donateurs d’une œuvre, sans préciser s’il s’agit d’une toile ou d’un pastel. Ce détail a pour une fois échappé à l’équipe d’enquêteurs de l’Institut Wildenstein, et aucune oeuvre de Monet n’est indiquée avec cette provenance, soit que l’information ait été ignorée par le propriétaire, soit que le pastel ou la toile ait disparu, tout comme la probable correspondance entre Monet et Bonvin.

Monet était en bonne compagnie parmi les donateurs : la vente proposait aussi des œuvres de Courbet, Daubigny, Bracquemond, Boudin, Fantin-Latour, Whistler…

J’espère que Monet a pu voir le travail de Léon Bonvin, et pas seulement les scènes de genre et les natures mortes appréciées du Salon de son frère François. S’il a vu les aquarelles époustouflantes de délicatesse de Léon, de véritables miniatures, Monet n’a pu qu’en être touché. Elles démontrent un profond amour pour la nature dans ses moindres manifestations, et un goût pour les atmosphères brumeuses dont Monet se ferait plus tard une spécialité.

Ces œuvres d’une beauté surréelle, incroyables de précision, d’une virtuosité impressionnante, viennent de faire l’objet d’une exposition à la fondation Custodia à Paris. Léon Bonvin se place au plus près des herbes sauvages pour nous en faire admirer la finesse. Mais il ne manque jamais d’intégrer discrètement un personnage à ses dessins.

Chaque petite scène est un hymne à la beauté du monde, baigné d’intériorité et peut-être, oui, d’une certaine tristesse. A l’heure où l’espèce humaine est en train d’organiser son propre suicide en détruisant la flore et la faune, la poésie naturaliste et désespérée de Léon Bonvin prend une résonance tout particulière.

Bienvenue à 2023

L’année nouvelle pointe le bout de ses oreilles ! Je vous la souhaite campagnarde, cocasse, chorale, comique et pleine de mélodies joyeuses. Cocorico !

Giverny, une fenêtre sur la nature

Dans son jardin d’eau, Monet a aménagé des vues qui ressemblent à des fenêtres. Le regard y est cadré, borné, conduit vers ce qui s’offre à l’oeil au-delà de la fenêtre.

Nous voici face à un paysage organisé par un peintre comme un tableau, un motif mis à disposition de toute envie de peindre qui saisirait son propriétaire ou ses visiteurs.

Et en même temps, sans aller si loin, c’est aussi un petit bout de nature qui présente un joyeux mélange de plantes très variées, une riche vie sauvage, et nous offre tous les plaisirs du ressourcement.

Chartres aujourd’hui

La cathédrale de Chartres fait l’objet d’une restauration longue, dont nous avions déjà pu admirer les premiers résultats spectaculaires en 2010.

La restauration du choeur est maintenant achevée :

Toute la nef a été remise en valeur, elle aussi, dans ses teintes d’origine.

Fraîche, colorée, lumineuse, elle produit une tout autre impression que naguère sur le pèlerin. Les travaux se portent maintenant sur le transept.

Les vitraux ont retrouvé un extraordinaire éclat. A gauche, le Zodiaque, à droite la Vie de la Vierge :

La clôture du choeur est plus saisissante que jamais, fresque en trois dimensions de la vie de Jésus et de sa mère divisée en 40 scènes sculptées.

Plus tardive que le bâti ou les vitraux, elle a été commencée à la Renaissance en 1516 et terminée 200 ans plus tard, en 1716.

La collégiale de Vernon par Butler

Le beau-gendre de Claude Monet Theodore Butler a donné sa propre version de l’église Notre-Dame de Vernon, acquise en 2015 par le musée de la ville. La lumière de l’après-midi poudroie autour de la collégiale noyée dans l’ombre violette, et vient traverser les feuilles des arbres du premier plan.

C’est le début de l’automne, cette période si brève où les arbres se vêtent de tons lumineux que l’on voudrait retenir. Les branches basses mêlent leurs notes de vert aux reflets sur la Seine.

Butler, en travaillant par petites touches de couleurs claires juxtaposées, excelle à rendre le scintillement de la lumière tout en inventant sa propre manière.

Vernon par Georges Morren

Bien après Le Bord de l’eau à Vernon de Monet, daté de 1883, ou La Collégiale de Vernon de Robinson, exécutée en 1888, le peintre belge Georges Morren installe à son tour son chevalet sur la rive droite de la Seine face à la collégiale de Vernon en 1928.

Loin des empâtements de Monet, Morren joue avec la teinte de la toile laissée visible entre les touches de peinture. Cette technique excelle à rendre l’atmosphère laiteuse d’un soir d’été. Morren fait partie des post-impressionnistes, et l’on voit à sa touche divisée qu’il a regardé Seurat, Signac et van Rysselberghe. La peinture paraît effleurer à peine le support, un rendu qui fait penser au pastel ou à la craie.

Morren a choisi de représenter une anfractuosité de la berge au premier plan, sans aller toutefois jusqu’à nous montrer où lui-même a ses pieds. Nous voici comme suspendus au-dessus de l’eau, ce qui crée un sentiment étrange et déstabilisant. L’ensemble est harmonieux et doux, d’une vibration très particulière.

L’orgue de la collégiale de Vernon

Ce mois de décembre, pas de visite des jardins de Monet pour les groupes en croisière sur la Seine que je guide, mais un concert d’orgue dans la collégiale Notre-Dame de Vernon. Alain Brunet, l’organiste titulaire, a concocté un programme en lien avec Noël, qui permet de goûter toutes les nuances de l’instrument.

Vous pouvez voir et entendre l’orgue et l’organiste dans ce beau morceau de Bach :

L’orgue de Vernon est composé de 2194 tuyaux ; le plus petit ne mesure qu’un centimètre, les plus grands dépassent les trois mètres. L’organiste peut choisir entre 34 registres qui rappellent chacun l’un des instruments de l’orchestre ou qui sont spécifiques de l’orgue.

Le facteur des grandes orgues de Vernon, Jean Ourry, les a conçues entre 1607 et 1610 sur une commande de Marie Maignart, représentée en Sainte-Cécile sur le buffet d’orgue. Le mausolée de la donatrice se trouve dans une chapelle latérale de l’église.

Je me souviens du concert de 400 minutes qui marquait les quatre siècles de l’instrument en 2010. Presque 7 heures de musique ! Les musiciens se relayaient, le public aussi. C’était beau !

Celui proposé à nos groupes est bien plus bref, 30 minutes seulement. En contrepartie, je l’aurai entendu six fois… Si cette expérience ne m’était jamais arrivée en live, elle n’a rien d’extraordinaire quand la musique est enregistrée, puisque la répétition permet de mieux goûter les oeuvres et que nous réécoutons ad libitum les mêmes morceaux.