La maison rose

Dimanche dernier, à l’occasion de l’anniversaire de ses quinze ans, le musée d’art américain de Giverny a ouvert exceptionnellement au public les jardins de trois maisons d’artistes.

Dimanche dernier, à l’occasion de l’anniversaire de ses quinze ans, le musée d’art américain de Giverny a ouvert exceptionnellement au public les jardins de trois maisons d’artistes.

La Maison Rose est l’une de ces demeures qui a vu passer des hôtes de marque pendant plusieurs décennies, des peintres américains, puis de nombreux artistes à partir de 1909, quand elle est devenue une auberge. La danseuse Isadora Duncan y a séjourné.

Blanche Hoschedé, la belle-fille de Monet, venait souvent peindre dans le jardin.

La maison appartient aujourd’hui à la Fondation Terra, qui y accueille des artistes en résidence d’été, ainsi que des chercheurs en histoire de l’art.

Les jardins sont une création contemporaine. Le paysagiste n’a pas cherché à restituer le jardin d’il y a cent ans, qui paraîtrait peut-être un peu ennuyeux aujourd’hui, à en juger d’après les cartes postales d’époque. Il a préféré imaginer des allées gazonnées autour de parterres à la végétation exubérante. Mon seul regret : qu’un massif de bambous devant l’ancienne porte du jardin le cache à la vue depuis la route. Ce serait si agréable de l’apercevoir en passant.

Dimanche dernier, il faisait bon se promener presque solitaire dans ces beaux jardins méconnus de Giverny, en découvrant d’autres aménagements, d’autres styles, d’autres idées, d’autres plantes que chez Monet.

Les portes se sont refermées, elles se rouvriront pour les groupes de visiteurs qui en feront la demande.

Les tilleuls de Hyde Park

Certaines personnes sont plus que d’autres sensibles aux sons, elles vous font remarquer les appels du coucou même quand il faut tendre l’oreille pour les percevoir. D’autres portent toute leur attention sur les parfums qui embaument le jardin de Monet.

Certaines personnes sont plus que d’autres sensibles aux sons, elles vous font remarquer les appels du coucou même quand il faut tendre l’oreille pour les percevoir. D’autres portent toute leur attention sur les parfums qui embaument le jardin de Monet.

Ou plutôt qui devraient embaumer. Il pleut un peu souvent ces temps-ci pour que les senteurs les plus capiteuses se développent. La semaine dernière encore, l’air était plein de fragrances de chèvrefeuille, de rose et de tilleul. Le voilà lavé, tout propre et tout frais, mais les parfums fleuris sont partis.

Des visiteurs londoniens ont approché leur nez des tilleuls de Monet, pour constater un peu déçus que le pic de leur floraison est déjà passé. « La semaine dernière, ceux de Hyde Park étaient tous en fleurs, » m’ont-ils rapporté avec un peu de nostalgie.

L’espace d’un instant, je me suis promenée avec eux dans Hyde Park la semaine dernière, humant à pleins poumons la brise au parfum de tilleul. Un parfum qui franchissait allégrement le Channel, rejoignant celui des mille tilleuls de Vernon en pleine floraison au même moment, et sans doute aussi celui de beaucoup d’autres tilleuls ailleurs sur la planète.

Les amoureux séparés décident parfois de regarder la lune à la même heure, pour se sentir plus proche l’un de l’autre. J’aime bien l’idée que la semaine dernière, tandis que je humais avec délectation le parfum des tilleuls de Vernon et de Giverny, d’autres personnes se réjouissaient de cette même senteur dans Hyde Park ou ailleurs. Il me semble que cette expérience concomitante, si fugitive soit-elle, nous rapproche, tisse comme un lien secret entre nous, des êtres humains éloignés, différents, mais qui sentent et ressentent de la même façon.

Fleur bleue

Autant le colza est incontournable au printemps, avec son jaune acide omniprésent qui vous saute à la figure, autant le lin joue la discrétion. Pour peu que la pluie vous tienne à l’écart des chemins de campagne pendant une ou deux semaines, et vous ratez la courte mais si jolie période où il est en fleur.

Autant le colza est incontournable au printemps, avec son jaune acide omniprésent qui vous saute à la figure, autant le lin joue la discrétion. Pour peu que la pluie vous tienne à l’écart des chemins de campagne pendant une ou deux semaines, et vous ratez la courte mais si jolie période où il est en fleur.

Si le colza fait masse, le lin est mousseux et léger. Sa floraison saupoudre les champs d’une traînée de petites étoiles bleues tombées du ciel et accrochées au sommet de courtes tiges toutes fines.

Comment quelque chose de si délicat peut-il produire une fibre aussi solide ? Le processus de transformation est long et un peu mystérieux, comme celui qui fait naître les papillons, ou les bons petits plats en cuisine.

Beauté éphémère : vous apercevez un champ qui ressemble à celui-ci à deux heures de l’après-midi, vous le retrouvez tout vert à six heures du soir, toutes ses fleurettes fanées.

C’est une beauté qui s’offre et se refuse en même temps. Vue de près, la fleur de lin ne paie pas vraiment de mine, toute petite et toute simplette. Ce n’est qu’en portant le regard au loin qu’on la voit devenir cette nappe d’azur. De près, même pas de quoi être tenté de faire un bouquet.

Daniel Terra, fondateur du Musée d’Art Américain Giverny

La vie de Daniel Terra est un roman. Le fondateur du Musée d’Art Américain Giverny incarne le rêve américain, cet espoir que la possibilité de réussir et de devenir millionnaire est offerte à tous.

La vie de Daniel Terra est un roman. Le fondateur du Musée d’Art Américain Giverny incarne le rêve américain, cet espoir que la possibilité de réussir et de devenir millionnaire est offerte à tous.

Daniel Terra est né en 1911. Il a commencé comme marchand de journaux dans la rue à Philadelphie, en Pennsylvanie, puis il a été danseur et chanteur, tout en poursuivant des études de chimie à l’université. Après la crise de 1929, il se lance dans la recherche en chimie et parvient à mettre au point un procédé de séchage rapide de l’encre d’imprimerie. Succès foudroyant qui coïncide avec le lancement de Life, un magazine consacré aux actualités.

En 1940, à 29 ans, Daniel Terra crée sa propre société de produits chimiques pour les arts graphiques. Vingt ans plus tard, Lawter Chemicals est cotée en bourse. Aujourd’hui, elle est présente dans 17 pays à travers la planète.

Voilà Daniel Terra riche à millions. Il consacre une partie de cette fortune à sa passion, la peinture. Daniel Terra se met à collectionner les oeuvres d’artistes américains, de 1750 jusqu’aux années 1950. Au total, un millier d’oeuvres parmi lesquelles bon nombre de toiles magnifiques signées des plus grands noms de l’art américain, Morse, Cassatt, Robinson, Homer ou Hopper, pour n’en citer que quelques-uns.

Daniel Terra milite aussi en politique aux côtés de Reagan. En 1980, le Président nouvellement élu le remercie de son soutien en créant un titre sur mesure pour lui : « Ambassadeur extraordinaire des Etats-Unis chargé des Affaires culturelles ».

Daniel Terra voyage alors beaucoup, se faisant le défenseur de l’art américain.

En même temps, il lance une fondation et travaille à la création de musées pour montrer ses collections, de chaque côté de l’Atlantique. Le musée Terra de Chicago voit le jour en 1987, celui de Giverny en 1992.

Daniel Terra a eu le temps de voir le musée givernois prendre son essor. Il est mort en 1996. Il aurait sûrement aimé la grande exposition de cette année qui célèbre plus que jamais l’influence de l’école impressionniste française sur plusieurs générations d’artistes américains.

Henry Moore et les silex

J’ai guidé une guide cette semaine, une expérience étonnante qui s’est avérée merveilleuse. Mrs. H. venait du Texas où elle travaille au musée des Beaux-Arts de Dallas.

J’ai guidé une guide cette semaine, une expérience étonnante qui s’est avérée merveilleuse. Mrs. H. venait du Texas où elle travaille au musée des Beaux-Arts de Dallas.

Le Dallas Museum of Art est un grand musée généraliste qui balaie 5000 ans d’art à travers la planète. Il possède quatre Monet, dont ce magnifique Nymphéas rond, le petit frère du tondo du musée de Vernon. Avant d’arriver à Dallas, ce tableau-ci, comme celui de Vernon, a été offert par Claude Monet, cette fois au profit de la Fraternité des Artistes. Fichu caractère, mais généreux.

Plus les visiteurs sont réceptifs, plus c’est un bonheur de les guider. Chacun arrive à Giverny avec ses propres attentes. Et en conséquence, se trouve satisfait, comblé ou éventuellement déçu. Imaginons ce que c’est de commenter un tableau des Nymphéas jour après jour, et de voir enfin le bassin en vrai…

Je crois que c’est un des aspects de mon métier que je préfère, être à côté des gens qui vivent l’émerveillement, partager ces instants magiques. Quand en plus ils sont avides d’explications, d’analyses, d’éclairages, le bonheur est total.

Parfois les explications données rebondissent, produisant par ricochet des effets inattendus. Chez Monet, les murs du clos normand et le souterrain qui permet de passer d’un jardin à l’autre sont faits de moellons de calcaire et de silex. Le calcaire se taille bien, tandis que le silex n’accepte que d’éclater sous l’effet d’un percuteur, comme c’était déjà le cas au paléolithique. Dans les champs ou dans les carrières de calcaire, on trouve beaucoup de silex. Entiers, ils ont des formes arrondies un peu bizarres, on dirait des têtes d’os. Comme nos ancêtres ne perdaient rien, les moellons de silex sont largement utilisés dans les murs anciens de la région.

J’aime bien montrer les petits morceaux de silex insérés dans le calcaire de la pierre de Vernon. « Ah bon, c’est du silex ? » s’est étonnée Mrs. H. Elle avait remarqué une bordure de plate-bande faite en rognons de silex dans les rues du village, sans savoir de quelle pierre il s’agissait. « Nous avons à Dallas une sculpture de l’artiste minimaliste Henry Moore qui s’appelle Vertèbres Numéro 3. Il raconte qu’il s’est inspiré d’une pierre pour créer cette sculpture, mais je ne voyais pas quelle pierre pouvait avoir cette forme-là. C’était donc du silex ! «

Fichu caractère

Parfois, une question préoccupe les visiteurs. On dirait qu’ils se sont promis de la poser et qu’ils ont peur d’oublier, à peine a-t-on mis le pied dans le jardin qu’ils interrogent, comme anxieux de la réponse. Et des réponses, il n’y en a pas toujours.

Parfois, une question préoccupe les visiteurs. On dirait qu’ils se sont promis de la poser et qu’ils ont peur d’oublier, à peine a-t-on mis le pied dans le jardin qu’ils interrogent, comme anxieux de la réponse. Et des réponses, il n’y en a pas toujours.

– Vous trouvez que le génie autorise à avoir un fichu caractère ?

Fichue question.

Je n’aime pas insister sur les aspects les moins glorieux de la personnalité de Monet. Mais il avait la réputation d’être difficile à vivre : entièrement accaparé par son art et son jardin, il était d’humeur variable. Ses lettres le montrent tantôt enthousiaste, débordant d’énergie et d’activité, tantôt doutant, mécontent de lui ou du temps, parfois en proie à la colère, capable d’envoyer tout promener et de détruire des dizaines de toiles.

Les témoignages de ses contemporains le décrivent comme un tyran domestique. Il ne supportait pas le moindre retard dans le service des repas, était d’un exigence extrême sur leur qualité, et régentait tout dans la maison.

En ce qui concerne ses rapports avec les membres de la famille, Claude Monet n’était sans doute guère empathique. Il a fait peu de cas des sentiments de Blanche et de Breck, par exemple, et n’a pas hésité à mettre fin à leur romance.

Mais Blanche ne lui en a pas voulu, elle lui est resté dévouée jusqu’à sa mort, avec une patience d’ange. C’est elle qui affirme qu’il aimait les enfants. On sait aussi qu’il chantait de temps en temps, qu’il pouvait être d’un caractère enjoué. Il a donné de nombreuses toiles à des fins caritatives, il a aussi consacré beaucoup de son temps à défendre des causes, à organiser des souscriptions. Personne n’est tout noir ou tout blanc, mais d’un gris plus ou moins clair.

– Vous trouvez que le génie autorise à avoir un fichu caractère ?

Mais qui peut répondre à cela ? Qui sommes-nous pour juger et trancher ? Chacun fait ce qu’il peut. Comment savoir ce qu’on ressent quand on a le génie de Monet, quand on doit livrer une lutte avec soi-même pour faire naître les chefs-d’oeuvres en gestation ?

Question ultime, cette lutte surhumaine excuse-t-elle la tyrannie, l’impatience, l’intolérance ?

Ce n’est pas à nous de le savoir, ni d’en donner la réponse.

Pommier en cordon

Tout en haut du jardin de Monet, un carré de pelouse est entouré de pommiers taillés en cordon. Cela n’a rien d’extraordinaire en Normandie, on en voit dans beaucoup de jardins. Pourtant ces pommiers « en espalier » suscitent une grande curiosité chez les visiteurs du jardin. Ils se demandent ce que c’est, si c’est mangeable, et sont toujours très étonnés d’apprendre qu’il s’agit tout bonnement de pommes.

Tout en haut du jardin de Monet, un carré de pelouse est entouré de pommiers taillés en cordon. Cela n’a rien d’extraordinaire en Normandie, on en voit dans beaucoup de jardins. Pourtant ces pommiers « en espalier » suscitent une grande curiosité chez les visiteurs du jardin. Ils se demandent ce que c’est, si c’est mangeable, et sont toujours très étonnés d’apprendre qu’il s’agit tout bonnement de pommes.

Les pommiers de Monet produisent de belles pommes à l’automne. Je ne sais pas si quelqu’un les mange, en tout cas j’aimerais bien les goûter.

Ce midi, un de mes clients croquait une pomme quand je l’ai rejoint à l’heure de notre rendez-vous. Je venais de finir la mienne. Amusée par la coïncidence, je lui ai cité le dicton anglais, « Une pomme par jour tient le médecin à distance ». « Moui, a-t-il répondu sans l’ombre d’un sourire, on le dit, mais je n’aime pas beaucoup ce dicton, étant médecin moi-même. » J’ai éclaté de rire de ma gaffe, et la visite a été très sympa.

Erable du Japon

J’en apprends avec les personnes que je conduis à travers les jardins de Monet. Il y a quelques jours, des visiteurs m’ont expliqué que cet arbre à feuillage rouge qui pousse au bord du bassin était un bonsaï d’un âge vénérable. Cela coûterait une petite fortune d’en acheter un de cette taille, ont-ils précisé en connaisseurs. Je n’ai pas retenu le nom qu’ils lui donnaient.

J’en apprends avec les personnes que je conduis à travers les jardins de Monet. Il y a quelques jours, des visiteurs m’ont expliqué que cet arbre à feuillage rouge qui pousse au bord du bassin était un bonsaï d’un âge vénérable. Cela coûterait une petite fortune d’en acheter un de cette taille, ont-ils précisé en connaisseurs. Je n’ai pas retenu le nom qu’ils lui donnaient.

D’autres visiteurs ont ensuite parlé d’érable du Japon, un nom beaucoup plus facile à retenir. Il en existe paraît-il de très nombreuses variétés, près de 400, chez Monet il y en a deux, un vert et un rouge, tous deux au feuillage très découpé et très fin.

Et puis ce matin ma cliente croyait se souvenir que le sien s’appelait un Osaka Zuki. Ce n’est peut-être pas exactement le même, mais cette fois, nous avons trouvé un bout de papier et un stylo pour noter ce nom qui sent bon le Japon.

Au printemps, quand les azalées sont en fleurs, n’a-t-on pas l’Impression d’être au pays du Soleil Levant ?

Les allées fermées

Dans le jardin fleuri de Monet, seulement trois allées sont accessibles au public. Les autres, plus petites, sont fermées.

Dans le jardin fleuri de Monet, seulement trois allées sont accessibles au public. Les autres, plus petites, sont fermées.

La raison en tombe sous le sens. Quand on ouvre une allée au public, il faut au moins que deux personnes puissent s’y croiser, qu’on puisse faire passer un fauteuil roulant. Ce serait transformer profondément la physionomie du jardin que d’agrandir les petites allées. Monet les a voulues étroites, comme de fines lignes à travers les fleurs. A distance, elles disparaissent, il ne reste plus que l’impression d’une mer de tiges et de pétales jusqu’à l’autre bout du jardin.

.

Fourmi

C’est dingue, la vie des petites bêtes. Les ressources énormes qu’elles ont – marcher au plafond, grimper sur des parois lisses et verticales, se faufiler dans le moindre interstice – et les obstacles insensés auxquels elles sont confrontées. Pensez-vous qu’on puisse se perdre à l’intérieur d’une pivoine comme sur un échangeur d’autoroute, que ses pétales denses vous fassent l’effet d’un labyrinthe ?

C’est dingue, la vie des petites bêtes. Les ressources énormes qu’elles ont – marcher au plafond, grimper sur des parois lisses et verticales, se faufiler dans le moindre interstice – et les obstacles insensés auxquels elles sont confrontées. Pensez-vous qu’on puisse se perdre à l’intérieur d’une pivoine comme sur un échangeur d’autoroute, que ses pétales denses vous fassent l’effet d’un labyrinthe ?

Mais qu’est-ce qu’elle est venue faire ici, cette fourmi ? Quel est son but, vers où court-elle au péril de la chute ?

Je l’envie un peu de pouvoir trottiner à même ces surfaces merveilleuses qui évoquent les fleurs en sucre des pâtissiers, mais là, franchement, elle me donne le vertige.

Henri IV

Deux villes proches de Vernon sont liées à l’histoire du roi de France Henri IV : Rosny sur Seine, près de Mantes la Jolie, est la ville natale de son ministre des Finances Sully. Et surtout, dans la vallée d’Eure, Ivry a vu se livrer une bataille décisive, qui a valu a la petite cité de devenir Ivry-la-Bataille.

Deux villes proches de Vernon sont liées à l’histoire du roi de France Henri IV : Rosny sur Seine, près de Mantes la Jolie, est la ville natale de son ministre des Finances Sully. Et surtout, dans la vallée d’Eure, Ivry a vu se livrer une bataille décisive, qui a valu a la petite cité de devenir Ivry-la-Bataille.

C’est à Ivry que le courageux roi aurait prononcé son célèbre « ralliez-vous à mon panache blanc » qui a inversé le cours de la bataille.

C’est peut-être parce qu’Ivry commence par IV que cette victoire a ouvert à Henri IV la voie vers Paris…

Art Nouveau

Comme la plupart des villes d’Europe, Vernon recèle son lot de maisons construites au tournant du 20ème siècle, une époque de croissance économique. Les classes moyennes de la Belle Epoque qui se faisaient bâtir des demeures plus ou moins luxueuses ont fait les beaux jours de l’Art Nouveau.

Comme la plupart des villes d’Europe, Vernon recèle son lot de maisons construites au tournant du 20ème siècle, une époque de croissance économique. Les classes moyennes de la Belle Epoque qui se faisaient bâtir des demeures plus ou moins luxueuses ont fait les beaux jours de l’Art Nouveau.

Le style Art Nouveau est un des plus faciles à reconnaître, avec ses lignes courbes « en coup de fouet » et ses décors de végétaux ou d’animaux. Ces éléments ne sont pas toujours présents, mais quand ils le sont, on est sûr que le bâtiment a environ cent ans.

Octave Mirbeau, grand ami de Monet, a la dent dure quand il décrit l’Art Nouveau :

« Tout tourne, se bistourne, se chantourne, se maltourne ; tout roule, s’enroule, se déroule, et brusquement s’écroule. »

Le style Art Nouveau a été si populaire, si présent dans tous les domaines – décoration, architecture, affiches… – que ses contemporains ont fini par ressentir la surdose.

Aujourd’hui, l’Art Nouveau délasse plutôt qu’il ne lasse. Son évocation de la nature, ses figures féminines idéalisées, ses formes sinueuses si gracieuses ont retrouvé leur attrait. Guetter les éléments typiques de ce style en se promenant dans les rues donne l’occasion de poser un oeil neuf sur sa ville. Pour vous mettre en appétit, voici un balcon dont vous apprécierez toute la finesse en cliquant sur l’image.

La mère de Claude Monet

Claude Monet parlait rarement de sa mère, morte quand il avait seize ans. Louise Justine Aubrée Monet est longtemps restée mystérieuse, jusqu’à ce qu’on découvre récemment une nouvelle source biographique, les mémoires de Théophile Béguin Billecocq, comte et ministre, qui fréquenta la famille Monet dès 1853. Le jeune Claude était alors un enfant de douze ans.

Claude Monet parlait rarement de sa mère, morte quand il avait seize ans. Louise Justine Aubrée Monet est longtemps restée mystérieuse, jusqu’à ce qu’on découvre récemment une nouvelle source biographique, les mémoires de Théophile Béguin Billecocq, comte et ministre, qui fréquenta la famille Monet dès 1853. Le jeune Claude était alors un enfant de douze ans.

Théophile livre un portrait détaillé de Madame Monet mère en femme du monde accomplie : intelligente, enjouée, elle savait entretenir la conversation « avec l’aisance des jeunes femmes qui ont été élevées à Paris ». Elle appréciait les poètes romantiques et écrivait des vers depuis son enfance, des vers plutôt bons selon lui, ce qui ne gâtait rien.

La mère de Claude Monet dessinait avec talent et peignait à l’aquarelle dans de petits carnets de croquis qu’elle ne montrait qu’à ses intimes. Elle jouait la comédie « avec grâce » et adorait recevoir dans son salon les notables du Havre, les riches étrangers de passage et la bonne société parisienne en vacances sur la côte.

Elle aimait aussi lire, en particulier Balzac et Lamartine. Surtout, elle aimait la musique, elle chantait avec une belle voix de soprano et organisait de petits concerts chez elle, se faisant accompagner au piano ou au violon.

Sa mort prématurée est une perte immense pour le jeune Claude, qui trouvait chez elle le soutien artistique qui lui manquait chez son père. Théophile raconte que l’adolescent, aimable et drôle en général, pouvait tomber parfois dans une mélancolie profonde qui le quittait aussi soudainement qu’elle était venue. On en devine la cause…

Les Campanules Sylvie

La pluie et le vent ont couché mes campanules Sylvie, qui poussaient si droites l’année dernière. La campanule Sylvie, nomenclature toute personnelle forgée sur l’anémone sylvie, ou anémone des bois : c’est mon amie Sylvie qui m’a donné des pieds de grandes campanules bleu ciel, il y a plusieurs années.

La pluie et le vent ont couché mes campanules Sylvie, qui poussaient si droites l’année dernière. La campanule Sylvie, nomenclature toute personnelle forgée sur l’anémone sylvie, ou anémone des bois : c’est mon amie Sylvie qui m’a donné des pieds de grandes campanules bleu ciel, il y a plusieurs années.

Je regarde tristement les longues tiges des campanules fleurir la tête basse. Sylvie s’en va le mois prochain.

Et je me demande combien de temps il faut pour que le soleil sèche la pluie. Pour y gagner, à cause de la couleur des blés, pour que les étoiles au ciel se mettent à rire, pour que les campanules redressent la tête et finissent par tintinnabuler.

Les crocodiles du bassin

La fin d’année est propice aux voyages scolaires. Au grand dam de certaines personnes en âge d’être grand-mères, les groupes d’élèves se succèdent en ce moment à Giverny.

La fin d’année est propice aux voyages scolaires. Au grand dam de certaines personnes en âge d’être grand-mères, les groupes d’élèves se succèdent en ce moment à Giverny.

« Pourquoi est-ce qu’on les emmène là ? Qu’est-ce que ça leur apporte ? » grognent parfois les visiteuses dérangées dans leurs contemplations botaniques.

Mais si on tend l’oreille à l’expression spontanée de cette marmaille remuante, c’est un régal.

Comme je me trouvais à l’accueil des groupes en même temps qu’une classe de maternelle, j’ai engagé la conversation avec les enfants les plus proches de moi.

– Vous savez ce que vous venez voir ?

– On vient voir Claude Monet ! claironne une blondinette.

– Vous allez voir sa maison et son jardin, mais pas Claude Monet, parce que ça fait très longtemps qu’il est mort !

L’information du décès du maître des lieux la saisit. Elle fait passer le scoop en se retournant vers les autres enfants :

– Hé ! Claude Monet, il est mort ! Depuis longtemps !

– Il est mort depuis quatre-vingt un ans ! dis-je en insistant sur ce gros chiffre. Même ses enfants sont morts.

Elle se retourne à nouveau.

– Même ses enfants sont morts ! répète-t-elle pour les autres avec la même stupéfaction.

Mon badge avec la photo et le logo tricolore les intrigue.

– Pourquoi tu as ça ?

Je résume :

– Mon métier, c’est d’expliquer tout sur Monet.

-Aaah ! font-il pensifs. Ils ignoraient l’existence de ce métier. Miss porte-voix s’empresse de le faire savoir aux copains. « La dame elle explique tout sur Monet ! »

Un autre enfant s’est approché d’un gardien qui porte une magnifique cravate à motif de nymphéas.

– C’est comme dans le livre ! s’exclame-t-il en montrant du doigt. La maîtresse constate, amusée, que le motif est bien celui du tableau qu’ils connaissent. Maintenant ils sont trois petits garçons autour du gardien en train de toucher sa cravate pour mieux la voir.

– Et ils sont où les poissons ?

– Ils sont dans l’eau sous les nénuphars, on ne les voit pas, répond patiemment le gardien.

Un de ses collègues est plus farceur :

– Faites attention, il y a des crocodiles dans le bassin !

Regards étonnés et un peu inquiets.

– Des crocrodiles ? Ah bon ! Je savais pas qu’y avait des crocrodiles !

Voilà un groupe qui ne jouera pas à pousser des ouh ! de fantômes dans le passage souterrain. Ils vont scruter le bassin de Monet comme un nouveau Loch Ness, à la recherche d’une longue mâchoire aux dents pointues, d’une paire d’yeux proéminents et d’un corps couvert d’écailles.

Les toits de Vernon

Ce matin les hirondelles volaient assez haut dans le ciel, faisant mentir les prévisions pessimistes de Météo France. Ce sont elles qui ont eu raison, il n’est pas tombé une goutte aujourd’hui.

Ce matin les hirondelles volaient assez haut dans le ciel, faisant mentir les prévisions pessimistes de Météo France. Ce sont elles qui ont eu raison, il n’est pas tombé une goutte aujourd’hui.

De là-haut, elles doivent avoir une vue sur les toits de Vernon proche de celle qu’on a depuis le sommet de la Tour des Archives.

Ce qui frappe tout d’abord le promeneur essouflé d’avoir gravi cent marches et qui contemple le paysage en attendant que son coeur reprenne un rythme normal, c’est la silhouette élancée de l’église émergeant des maisons qui l’entourent. On dirait une poule au milieu de tout plein de poussins.

Le quartier entre la tour et l’église a été peu affecté par les bombardements de la dernière guerre. Il a conservé son tracé du Moyen-Age, avec ses rues étroites et ses toitures enchevêtrées.

L’ardoise et la tuile se disputent les faveurs des couvertures à Vernon. Je crois qu’un comptage effectué en vue de définir quel matériau il faut employer pour les nouvelles constructions dans les secteurs protégés a conclu à un partage à 50-50. Les architectes et les particuliers ont donc le choix, petite tuile plate brun rouge ou ardoise.

On n’a pas toujours prêté autant d’attention à l’harmonie générale. Il y a quelques décennies, la tendance était plutôt de privilégier les matériaux modernes si pratiques. Quantités de toits se sont vu couverts de tuiles de Beauvais, une tuile mécanique à la jolie teinte chaude mais au rendu raide et uniforme. Avec le temps, elles finissent tout de même par se patiner et par avoir leur charme.

De tous ces toits émergent des forêts de cheminées devenues passablement superflues depuis qu’on ne se chauffe plus au bois ou au charbon. Les ramoneurs les ont désertées, il reste les petites fenêtres aménagées dans les combles qui leur permettaient d’accéder au toit pour ramoner le haut des cheminées.

Sous les toits, à la faveur d’une discontinuité de la rue, on aperçoit aussi quelques pignons de maisons à colombages. Leur dessin bicolore rappelle que nous sommes déjà en Normandie. Vernon a une vocation de ville frontière. Sous Philippe-Auguste, au 12ème siècle, c’était la dernière ville française en bord de Seine. La limite s’est un peu déplacée. Aujourd’hui c’est la première ville normande le long du fleuve.

Entretien du bassin

L’entretien du bassin aux Nymphéas de Monet est une tâche quotidienne. Il faut constamment supprimer les herbes aquatiques qui flottent à la surface ainsi que les pollens de peupliers qui se déposent sur l’eau au début du printemps.

L’entretien du bassin aux Nymphéas de Monet est une tâche quotidienne. Il faut constamment supprimer les herbes aquatiques qui flottent à la surface ainsi que les pollens de peupliers qui se déposent sur l’eau au début du printemps.

A l’époque de Monet, un jardinier était dévolu à l’entretien de l’étang. Parmi ses attributions figurait une tâche assez singulière : chaque matin, il devait laver les nymphéas.

Un contemporain a décrit cette occupation routinière du jardinier, qui circulait en barque entre les nénuphars et plongeait les boutons dans l’eau avant qu’ils ne s’ouvrent dans la matinée.

Monet n’aimait pas que quelque chose vienne s’interposer entre son motif et son oeil. La route qui longe le jardin d’eau n’a cessé de devenir de plus en plus passagère. Les véhicules à moteur soulevaient des nuages de poussière qui venait se déposer sur les fleurs aquatiques.

Avec la détermination qui lui était coutumière, Monet a résolu le problème. En proposant de régler la moitié de la dépense, il a obtenu du conseil municipal de Giverny de faire asphalter la portion de chaussée qui traverse sa propriété. C’est le jardinier du bassin qui a dû être content.

Histoire de couple

J’aime bien raconter l’histoire de la grande allée. Tout le monde s’y projette volontiers, et elle suscite souvent des commentaires ou au moins un sourire de la part des visiteurs.

J’aime bien raconter l’histoire de la grande allée. Tout le monde s’y projette volontiers, et elle suscite souvent des commentaires ou au moins un sourire de la part des visiteurs.

La grande allée existait déjà à l’arrivée de Monet et sa famille, divisant le jardin en deux parties égales. Elle était bordée de grands sapins et se terminait par les deux ifs que l’on voit toujours.

L’ombre donnée par les arbres en jetait une sur le couple de Claude et d’Alice, la future femme de Monet : ils étaient très divisés sur la question.

Alice appréciait beaucoup cette allée ombragée qui lui permettait de sortir dans le jardin sans ombrelle. Monet ne l’aimait guère parce que les fleurs refusaient d’y pousser.

Vous pouvez voir sur la photo qui a gagné. De disputes en négociations, Monet a obtenu ce qui a dû lui paraître un compromis. Il a conservé les ifs, et il a fait couper les sapins à trois ou quatre mètres de hauteur.

Vous imaginez ce que cela donne de couper des sapins adultes à trois mètres du sol : il ne reste que des troncs dénudés, des sortes de colonnes sur lesquelles Monet a fait pousser des rosiers grimpants. Entre ces piliers, il a installé les arches métalliques qui servent également de supports à des rosiers.

L’effet était assez joli, même si les fûts couverts de roses faisaient un peu bizarre. Au fil du temps, les arbres privés de branches et de faîte ont fini par pourrir. Monet les a fait abattre définitivement et l’allée a pris son aspect d’aujourd’hui.

Brouette de jardin

Il y a tant à faire pour entretenir le jardin de Claude Monet à Giverny que les jardiniers sont obligés de travailler pendant les heures d’ouverture au public.

Il y a tant à faire pour entretenir le jardin de Claude Monet à Giverny que les jardiniers sont obligés de travailler pendant les heures d’ouverture au public.

Mais cette superbe brouette en bois qui a l’air prête à servir au coin d’une allée n’a qu’un but décoratif.

Les huit jardiniers utilisent du matériel plus pratique et plus léger, en métal, même s’il est moins joli.

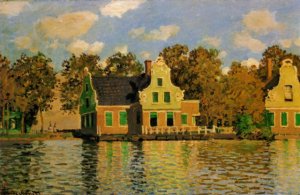

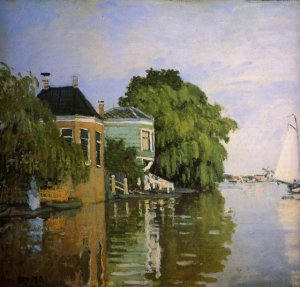

Zaandam

Zaandam est à Amsterdam ce qu’Argenteuil est à Paris : une banlieue autrefois riante qui est devenue très industrielle et urbaine.

Zaandam est à Amsterdam ce qu’Argenteuil est à Paris : une banlieue autrefois riante qui est devenue très industrielle et urbaine.

« Monet a peint chez nous, nous venons de Zaandam », m’ont dit deux visiteurs hollandais, et ce nom m’a aussitôt évoqué une maison verte au bord de l’eau et des multitudes de moulins.

Zaandam se situe au nord d’Amsterdam le long de la rivière Zaan, dans une région de polders.

Il y avait des centaines de moulins à Zaandam autrefois, il en reste une vingtaine soigneusement préservés. Les moulins prenaient feu à la première occasion, la foudre par exemple qui les menaçait beaucoup dans ce pays tout plat, c’est pourquoi la plupart ont disparu. Le meunier devait être vigilant et surveiller que son moulin n’allait pas trop vite, pas trop fort, sinon les meules risquaient d’émettre de dangereuses étincelles.

Les moulins servaient à toutes sortes d’usages : pomper l’eau des terres situées sous le niveau de la mer, broyer et moudre la moutarde, les pigments, fabriquer de l’huile… Nous avons l’image de moulins s’élevant au milieu des champs, et nous les associons spontanément à une activité agricole, mais ils étaient des sources d’énergie utilisées à toutes sortes de fins. Ce n’est pas étonnant que la région de Zaandam ait évolué vers l’activité industrielle.

Aujourd’hui les immeubles et les usines ont remplacé les champs.  La maison verte (« Maisons au bord de la Zaan à Zaandam ») existe toujours, c’est une belle demeure au bout d’une rangée de maisons à pignons plus récentes.

La maison verte (« Maisons au bord de la Zaan à Zaandam ») existe toujours, c’est une belle demeure au bout d’une rangée de maisons à pignons plus récentes.

Dans un autre tableau, « Zaandam », Monet a représenté un bateau à voile et deux maisons le long de la berge. « La maison jaune est appelée la maison de thé. Les riches se faisaient construire des pavillons dans leur jardin où ils allaient prendre le thé. » Le pavillon de thé a survécu lui aussi, mais il n’y a plus de voiliers, tout au plus des péniches. Les arbres des jardins ont cédé la place à des constructions.

C’est à l’été et l’automne 1871 que Monet fait un premier séjour en Hollande. Il revient de Londres où il s’est réfugié pendant la guerre franco-prussienne. Il peint 24 toiles à Zaandam ou aux environs, des moulins avec des bateaux, des maisons le long de la rivière, et pour finir le portrait d’une demoiselle nommée Guurtje van de Stadt, fille des négociants chez qui Monet demeurait.

C’est à l’été et l’automne 1871 que Monet fait un premier séjour en Hollande. Il revient de Londres où il s’est réfugié pendant la guerre franco-prussienne. Il peint 24 toiles à Zaandam ou aux environs, des moulins avec des bateaux, des maisons le long de la rivière, et pour finir le portrait d’une demoiselle nommée Guurtje van de Stadt, fille des négociants chez qui Monet demeurait.

Ce serait lors de ce séjour qu’il aurait eu la révélation des estampes japonaises et commencé sa collection.

Lundi de Pentecôte

Les accès les moins fréquentés du métro parisien portent l’indication « ouvert les jours ouvrables ». L’allitération involontaire de la formule donne naissance à une poésie administrative qui n’est pas sans charme. Mais la proximité phonétique d’ouvert, ouvré et ouvrable est bien faite pour engendrer des confusions. En guise d’exemple, prenons un cas d’une brûlante actualité, celui du lundi de Pentecôte.

Les accès les moins fréquentés du métro parisien portent l’indication « ouvert les jours ouvrables ». L’allitération involontaire de la formule donne naissance à une poésie administrative qui n’est pas sans charme. Mais la proximité phonétique d’ouvert, ouvré et ouvrable est bien faite pour engendrer des confusions. En guise d’exemple, prenons un cas d’une brûlante actualité, celui du lundi de Pentecôte.

Il fut un temps où le lundi de Pentecôte était chômé, il faut être très jeune pour ne pas s’en souvenir. Comme le lundi de Pâques, on ne savait plus trop bien pourquoi, mais c’était l’aubaine d’un long week-end. Vinrent la canicule de 2003, l’hécatombe parmi les personnes âgées les plus fragiles et la culpabilité collective. L’occasion était trop belle pour le gouvernement d’obtenir en douceur la suppression d’un jour férié. Notre ex-premier ministre décida donc la mort du lundi de Pentecôte.

Le problème, c’est que ces bêtes-là, c’est coriace. Ca résiste. Ca refuse de se laisser abattre.

Le lundi de Pentecôte a été enterré pour les uns, mais pas pour les autres.

A Giverny, comme il faut bien fixer un jour de fermeture, le musée Monet est fermé le lundi. Ce choix judicieux se démarque de celui des musées nationaux fermés le mardi, et permet d’offrir une alternative aux touristes parisiens.

Cette règle connaît une exception tout aussi logique, celle des lundis fériés. L’affluence est telle pendant les ponts que la Fondation Monet ouvre exceptionnellement les lundis fériés. Donc, à l’époque où a été fixée cette règle, le lundi de Pâques et le lundi de Pentecôte.

Reste une question : le lundi de Pentecôte est-il ou n’est-il pas férié ?

L’an dernier, le musée a consciencieusement appliqué la nouvelle norme. Le lundi suivant le dimanche de Pentecôte ravalé au rang de lundi ordinaire a suivi la règle ordinaire, celle de la fermeture. Quand tout le monde travaille, on ne travaille pas.

Cette année, pourtant, il n’est pas impossible qu’on revienne à l’ancien système de l’ouverture, parce que visiblement, le lundi de Pentecôte a beau être ouvrable, il n’est pas encore beaucoup ouvré. Information officieuse que je vous invite à vérifier par téléphone le jour J si vous envisagez de faire un tour à Giverny ce week-end.

Mais si vous en avez la possibilité, le mieux est encore de choisir une autre date. Les week-ends les plus chargés sont habituellement ceux de la Fête des Mères et de la Pentecôte.

P.S. Depuis 2009, la question en se pose plus : la Fondation Monet est ouverte 7 jours sur 7 pendant toute la saison.

Iris

« Si la pluie ne s’y met pas, il y en a encore pour une dizaine de jours, mais c’est une fleur qui n’aime pas trop l’humidité. » Parole de jardinier de Giverny, la collection d’iris du jardin de Monet est à son apogée, en même temps que les roses et les pivoines.

« Si la pluie ne s’y met pas, il y en a encore pour une dizaine de jours, mais c’est une fleur qui n’aime pas trop l’humidité. » Parole de jardinier de Giverny, la collection d’iris du jardin de Monet est à son apogée, en même temps que les roses et les pivoines.

En honneur du maître qui aimait beaucoup ses iris, c’est une débauche de fleurs plantureuses aux couleurs renversantes. Des plus pâles aux plus foncés, les iris jouent à qui sera le plus beau, à qui retiendra l’oeil. On dirait des jeunes filles au bal cherchant à séduire leur prince charmant. Regardez cette merveille en corsage jaune paille et jupe à volants, elle va se mettre à danser…

Pour obtenir un bel effet avec des iris, il ne faut pas lésiner sur la quantité. Monet les cultivait en bordure d’allées dans des plate-bandes de près d’un mètre de large. Il aurait sûrement aimé les variétés d’aujourd’hui plus hautes et plus grosses que de son temps, très florifères, et aux coloris plus divers et plus splendides que jamais.

Splendeur du printemps

Quand j’accompagne des visiteurs dans les jardins de Monet à Giverny, les premiers pas se font dans le silence. J’aime bien guetter l’émerveillement sur leur visage, pour le plaisir de m’assurer que nous sommes en phase.

Quand j’accompagne des visiteurs dans les jardins de Monet à Giverny, les premiers pas se font dans le silence. J’aime bien guetter l’émerveillement sur leur visage, pour le plaisir de m’assurer que nous sommes en phase.

« Vous devez être blasée », me disent parfois les visiteurs. Il n’en est rien. Entrer dans le clos fleuri et découvrir cette mer de corolles et de couleurs qui s’étend jusqu’au pied de la maison, traverser le pont japonais et embrasser d’un coup d’oeil toute l’étendue du jardin d’eau sont des joies que je retrouve intactes chaque jour.

Je ne suis pas la seule à revivre chaque jour la magie du jardin, si j’en crois le laconique « Il y a pire que nous » de l’un des gardiens.

Le printemps donne au clos fleuri des allures de jardin d’Eden. « Nous avons trouvé le Paradis, disaient les peintres américains en découvrant Giverny, il ne nous reste plus qu’à en jouir. » Le jardinier Monet a encore renforcé cette impression paradisiaque. Comme lui en 1883 tout le monde a envie d’écrire : « Giverny est un pays splendide pour moi ».

La pierre de Vernon

Voilà près d’un millénaire qu’on extrait de la pierre des carrières de Vernon pour construire des châteaux et des églises, la plus célèbre étant la Sainte-Chapelle à Paris.

Voilà près d’un millénaire qu’on extrait de la pierre des carrières de Vernon pour construire des châteaux et des églises, la plus célèbre étant la Sainte-Chapelle à Paris.

Les carrières de pierre s’ouvrent à flanc de coteau sur la rive droite de la Seine. D’en bas on ne voit rien, mais la colline est percée d’un dédale de galeries interminables où il ne ferait pas bon s’aventurer, si les entrées n’étaient soigneusement fermées.

La plupart des carrières ne sont plus exploitées aujourd’hui, toutes leurs ressources épuisées, sauf une dont les blocs sont réservés à la restauration des monuments historiques.

La pierre de Vernon est un beau calcaire blanc dans lequel on peut trouver des silex, surtout depuis qu’il ne reste plus que les bancs les moins fins à exploiter. Autant le calcaire est facile à sculpter, autant le silex est dur et résiste au ciseau des tailleurs de pierre. Seule l’énorme scie circulaire à ruban diamanté en vient à bout.

C’est dire le défi lancé tous les deux ans aux tailleurs de pierre qui participent aux journées de la sculpture sur pierre à Vernon. Chacun des participants se voit remettre un bloc de pierre. De l’extérieur il est bien difficile de savoir où se cachent les silex, et donc de prévoir comment les intégrer dans l’oeuvre.

Les concurrents ont deux jours pour sculpter ce qu’ils veulent, un chapiteau, une cariatide, une niche, dans un style imposé qui change à chaque édition. Cette année c’était la Renaissance.

Le concours a eu lieu dimanche dernier. Je n’ai pas attendu la remise des prix, je ne sais donc pas qui a gagné, mais le jury a dû avoir du mal à départager les plus belles pièces. Sur cette délicate tête de femme, par exemple, l’artiste a fait des silex des sortes de parures de cheveux. Ailleurs, ils forment l’oeil d’une salamandre.

L’oeuvre du gagnant rejoindra la collection de la ville de Vernon exposée au jardin des Arts, là même où se déroulait le concours.

Matinée sur la Seine

13 juin 2007 / 4 commentaires sur Matinée sur la Seine

En 1896, il explore le procédé de la série depuis plusieurs années déjà quand il se lance dans un nouveau thème, celui des Matinées sur la Seine. Son but est d'étudier les variations de la lumière et de l'atmosphère sur la rivière aux premières heures de la journée.

Debout avant l'aube, après avoir pris son habituel bain froid, il déjeune copieusement puis part au bord de l'eau. Il s'installe à l'endroit où l'Epte se jette dans le fleuve, et où il possède une cabane qui lui permet de stocker ses toiles sur place.

Peu de tableaux sont achevés cette année là en raison du temps exécrable qui dure une bonne partie de l'été. Il les reprend en 1897. Il y en aura une vingtaine au total.

Tout est vaporeux dans celui du Mead Art Institute de l'Amherst College, dans le Massachusetts. Avec une courte palette de dégradés de mauves et de violets, Monet s'est attaché à rendre la brume du petit matin qui s'élève de la Seine. Monet peint qu'il ne voit pas, selon le mot de Proust.

Comme tous les tableaux de la série, la toile présente une symétrie selon une horizontale qui la coupe en son milieu. Tôt le matin ou en soirée, la Seine est souvent lisse comme un miroir, le vent qui la ride ne se lève qu'avec le soleil. Monet se passionne pour les reflets des arbres, pour la coulée claire qui sépare ceux de la berge de ceux de l'île aujourd'hui disparue. La composition comme le sujet préfigurent les vues du bassin aux nymphéas. Les premières datent de l'année suivante, 1898.

L'une de ces Matinées sur la Seine, celle du musée de Boston, est exposée jusqu'au 1er juillet au Musée d'Art Américain de Giverny.