La Grande Allée fin octobre

Sous le ciel bleu de l’automne, la grande allée déverse sa rivière de capucines.

Sous le ciel bleu de l’automne, la grande allée déverse sa rivière de capucines.

Les massifs de rudbéckias ont perdu leur couleur éblouissante, mais le jardin présente encore une large palette de dahlias, de cosmos, ou d’amarantes queue de renard.

Sur les arceaux, les rosiers grimpants refleurissent, donnant à l’arrière-saison quelques accents printaniers.

Le monstre du parc

– Il y a un monstre dans le parc ! Ne te retourne pas, il est énorme. Voilà son pied griffu. Brrr !

– Il y a un monstre dans le parc ! Ne te retourne pas, il est énorme. Voilà son pied griffu. Brrr !

– Mais non, c’est un arbre, regarde !

– Le jour, oui ! mais le monstre est caché à l’intérieur du tronc. La nuit, quand tout le monde est parti, on l’entend marcher à pas lourds dans l’allée : Boum ! Boum ! Boum !

Au château de Bizy, à Vernon, la visite se fait avec un guide, à heure fixe. En attendant le départ, on a le temps de se mettre dans l’ambiance en se promenant dans le parc du château, plein de recoins mystérieux et d’arbres centenaires. On sent comme des présences. La visite, ensuite, ne fait que confirmer cette intuition : le lieu est bel et bien chargé d’Histoire.

Le Petit Trianon

Louis XIV a fait bâtir le Château de Versailles, son successeur Louis XV est le commanditaire du Petit Trianon. Retour à une échelle plus humaine, ce n’est qu’un pavillon (d’une certaine importance tout de même !) réservé au Roi et à Madame de Pompadour.

Louis XIV a fait bâtir le Château de Versailles, son successeur Louis XV est le commanditaire du Petit Trianon. Retour à une échelle plus humaine, ce n’est qu’un pavillon (d’une certaine importance tout de même !) réservé au Roi et à Madame de Pompadour.

A l’époque de Louis XV, il était entouré d’un jardin botanique très raffiné. Il ne reste rien de ce jardin. Car à la génération suivante, la reine Marie-Antoinette a beaucoup aimé séjourner au Petit Trianon. Elle a imprimé sa marque dans les jardins, qu’elle a transformés en parc à l’Anglaise.

Selon la mode du temps, l’épouse de Louis XVI aimait les parcs aux chemins et cours d’eau sinueux, animés de perspectives insolites sur des fabriques antiques ou exotiques. Le Hameau de la Reine, ensemble de petites constructions de style normand formant un village de campagne, est sans doute la plus insolite de ces fabriques.

Reconstruction

Les bombardements massifs de la dernière guerre ont profondément meurtri la plupart des villes normandes. On peut encore en remarquer les stigmates dans les centres villes : sauf quand on a délibérément pris le parti de rebâtir à l’identique, comme à Rouen, les immeubles issus de la reconstruction n’ont rien à voir avec les maisons à colombages du Moyen-Âge.

Les bombardements massifs de la dernière guerre ont profondément meurtri la plupart des villes normandes. On peut encore en remarquer les stigmates dans les centres villes : sauf quand on a délibérément pris le parti de rebâtir à l’identique, comme à Rouen, les immeubles issus de la reconstruction n’ont rien à voir avec les maisons à colombages du Moyen-Âge.

Pourquoi ont-ils si peu la cote dans le coeur des Normands ? Je crois qu’on leur reproche principalement leur raideur. Le même plan répété sur des rues entières, l’emploi massif du béton, la rigueur des façades font regretter les maisons à pans de bois ou les belles demeures de pierre.

On oublie le formidable progrès qu’ont représenté ces immeubles reconstruits. Salubres, lumineux, dotés du confort moderne – eau chaude, salle de bains, toilettes, à une époque où les commodités se trouvaient au fond des cours. Le classement du Havre au Patrimoine Mondial de l’Unesco vient réparer cette injustice. Il va aider à considérer l’architecture et l’urbanisme de l’après-guerre avec un oeil neuf et à valoriser les villes normandes telles qu’elles sont aujourd’hui.

La halle de la Roche-Guyon

Située en plein centre du village, la halle de la Roche-Guyon a la particularité d’abriter le marché au rez-de-chaussée et la mairie au premier étage.

Située en plein centre du village, la halle de la Roche-Guyon a la particularité d’abriter le marché au rez-de-chaussée et la mairie au premier étage.

L’hôtel de ville s’y trouve depuis 1847.

Un document de cette époque décrit le bâtiment, qui

« se compose par bas d’une place destinée à mettre à couvert les marchands, couverte d’un plancher supporté par de forts piliers en pierre de roches, au nombre de vingt-cinq. A l’une de ses extrémités se trouvent un escalier montant au premier étage, une chambre servant de corps de garde et deux autres petites chambres destinées à enfermer les individus arrêtés. Le premier étage auquel conduit l’escalier se compose d’un long corridor conduisant à une salle de mairie, puis au logement du concierge préposé par la commune à la garde du bâtiment. »

La disposition des lieux n’a guère changé. L’ensemble a un côté pittoresque qui, avec le château, le donjon, le potager, les bords de Seine et les petites rues, contribue au charme de la Roche-Guyon, un des plus beaux villages de France proche de Paris, entre Giverny et Vétheuil.

Adopter une statue de Versailles

Dès qu’on commence à parler chiffres à Versailles, on est pris de vertige. Le château : 700 pièces, 67 escaliers, 2 153 fenêtres, 11 hectares de toitures. Les jardins : 800 hectares de parc, 132 km d’alignements d’arbres, 620 jets d’eau.

Dès qu’on commence à parler chiffres à Versailles, on est pris de vertige. Le château : 700 pièces, 67 escaliers, 2 153 fenêtres, 11 hectares de toitures. Les jardins : 800 hectares de parc, 132 km d’alignements d’arbres, 620 jets d’eau.

Les millions de visiteurs paient, bien sûr, mais ils coûtent aussi en entretien et en gardiennage.

La conservation, la sauvegarde de Versailles sont un casse-tête permanent. L’Etat ne saurait y suffire. On a donc recours au mécénat privé.

L’opération de rénovation la plus spectaculaire concerne la Galerie des Glaces, actuellement en cours de réfection grâce aux fonds d’une grande entreprise.

Mais les particuliers un peu fortunés ou les PME peuvent aussi apporter leur pierre à l’édifice en adoptant une statue pour permettre sa restauration.

33 des 286 vases, groupes sculptés et statues signés Tuby, Girardon, Coysevox sont à parrainer cette année. Les dons sont déductibles, ils commencent à 2 800 euros. Le nom de chaque mécène figure sur un cartel au pied de l’oeuvre restaurée.

Ce n’est pas dans mes moyens, mais je suis tout de même contente de savoir qu’ Ariane endormie, de Corneille Van Cleve (1684) a été sauvée…

Pomme

Quel est le point commun entre New York et la Normandie ? La pomme, bien sûr ! Cette sculpture d’Hedberg intitulée « Big Apple of New-York » se trouve dans le parc du château de Vascoeuil, remarquable musée de sculptures en plein air.

Quel est le point commun entre New York et la Normandie ? La pomme, bien sûr ! Cette sculpture d’Hedberg intitulée « Big Apple of New-York » se trouve dans le parc du château de Vascoeuil, remarquable musée de sculptures en plein air.

C’est la récolte des pommes dans tous les vergers de la région. Dans celui d’Houlbec Cocherel, à une quinzaine de km de Giverny, on peut ramasser soi-même ses fruits. Les pommes cueillies en ce moment sont meilleures que jamais, croquantes, juteuses et sucrées. Il faut oublier le nom latin du pommier, Malus, et se dépêcher de se régaler.

Mur gallo-romain

Ce mur a près de deux mille ans. C’est un élément de l’enceinte gallo-romaine d’Evreux, bâtie sans doute au IIIe siècle.

Ce mur a près de deux mille ans. C’est un élément de l’enceinte gallo-romaine d’Evreux, bâtie sans doute au IIIe siècle.

La maçonnerie en est très soignée, l’alternance de rangées de moellons de pierre et de terres cuites typiquement gallo-romaine.

Une partie de ce mur, le plus bel exemple de muraille gallo-romaine de Normandie, est visible au pied de la cathédrale le long de l’Iton. L’autre partie constitue un des murs du sous-sol du musée situé tout à côté. Dans cette salle sont présentés fort à propos les objets gallo-romains découverts lors des fouilles à Evreux et ses alentours.

En ce temps-là, la cité des Aulerques Eburovices se nommait Mediolanum.

Fondée peu après la conquête romaine, la ville possédait un forum, des thermes et des temples. Surtout, elle avait tout à côté une ville sanctuaire, Gisacum.

On visite aujourd’hui les vestiges de cette agglomération religieuse à l’étonnant plan hexagonal. Au milieu, les temples et les thermes, sur les côtés de l’hexagone, une très longue rue de plus de 5 km.

Vérité historique

« En 1892, Monet épousa Alice Hoschedé avec qui il avait eu une aventure tandis qu’il était marié à Camille. »

J’ai sursauté en lisant cette phrase dans une biographie. Curieuse façon de raconter l’histoire… Peut-on qualifier d’aventure un amour naissant, sans doute platonique ? Monet était tout sauf un mari volage, comme cette phrase le laisse entendre. En 1892, il était veuf depuis bien longtemps.

Tous les jours, comme tous les guides, je répète les mêmes anecdotes, les mêmes précisions biographiques. Parfois, un vertige me saisit : est-ce bien vrai, tout cela ? Ce que j’ai lu était-il exact au sens historique du terme ? Ai-je, peut-être, déformé ce que j’ai lu ? C’est comme si la répétition d’une inexactitude potentielle donnait plus de gravité à l’erreur.

Un exemple : Monet est né en 1840, arrivé à Giverny en 1883 et mort en 1926. On lit partout qu’il est arrivé à 43 ans à Giverny et qu’il y a passé la moitié de sa vie. Sauf que Monet est né en novembre et qu’il est arrivé en avril. Il n’avait donc que 42 ans à son installation à Giverny. Et tant pis pour la symétrie. Depuis que je me suis avisée de ce détail, je dis qu’il était dans sa quarante-troisième année.

Mais pour une petite erreur corrigée, combien se glissent ailleurs ? Me sera-t-il donné de m’en apercevoir et de les rectifier, ou mourrai-je dans une béate ignorance de mon ignorance ?

Qu’est-ce, au fond, que la vérité historique ? Y a-t-il une vérité objective ? Dans l’exemple des dates, oui, mais dès qu’on aborde le pourquoi des choses, n’y a-t-il pas plusieurs vérités possibles ? Monet lui-même aurait-il donné toujours la même réponse ? Il ne se gênait pas pour raconter l’histoire à sa manière, qu’il s’agisse de l’opinion de ses parents sur les arts, de sa formation à la peinture ou des débuts de sa collection d’estampes.

Si Monet lui-même pouvait déformer les faits en raison de son ressenti, comment en aurions nous une version historiquement irréfutable ?

Ces questions parfois me tourmentent. Je suis consciencieuse, je lis beaucoup. Et plus je lis, plus de nouveaux ouvrages viennent apporter une lumière différente sur la vie de Monet. On progresse dans sa connaissance. Tout n’a pas encore été découvert, de nouvelles sources inédites permettent de remettre certains éléments de biographie en perspective. Mais la subjectivité due au fait que nous vivons à un autre époque, la perte à tout jamais de documents entraînent des distorsions inévitables entre ce qui fut et ce que nous en savons, ce que nous en pensons aujourd’hui.

Restent les toiles qui elles, ne changent pas, et qui en disent long dans leur mutisme.

Alice, femme d’homme célèbre

Alice Hoschedé Monet mérite-t-elle une entrée dans wikipédia ? Le débat a agité un temps les coopérateurs anglophones de la célèbre encyclopédie en ligne. Qui ont tranché : être 'seulement' la femme d'un homme célèbre ne justifie pas qu'on vous consacre un article, tout peut être dit de ce qui concerne l'épouse ou la muse dans le texte dédié à l'homme célèbre en question.

Alice Hoschedé Monet mérite-t-elle une entrée dans wikipédia ? Le débat a agité un temps les coopérateurs anglophones de la célèbre encyclopédie en ligne. Qui ont tranché : être 'seulement' la femme d'un homme célèbre ne justifie pas qu'on vous consacre un article, tout peut être dit de ce qui concerne l'épouse ou la muse dans le texte dédié à l'homme célèbre en question.

Voilà donc Alice Hoschedé Monet ravalée au rang de femme de. Je ne crois pas qu'elle s'en serait offusquée, d'ailleurs, en femme bourgeoise du 19e siècle elle connaissait sa place dans la société.

Mais je dois dire que sa disparition dans l'ombre du grand homme me chagrine. Ne mérite-t-on pas au moins un hommage quand on a rendu l'oeuvre d'un autre possible ?

Alice était bien davantage que Madame Claude Monet : une femme admirable, qui a eu tous les courages. Née dans la richesse, elle a connu la misère, elle a dû faire le chemin si douloureux de l'opulence vers la pauvreté.

Elle a soigné et veillé des mourants, élevé huit enfants dont deux n'étaient pas les siens.

Elle a soutenu Monet sans faille dans ses recherches picturales, l'a réconforté quand il doutait. Elle a aimé Monet sans partage. Elle a supporté les séparations de plusieurs mois pendant les campagnes de peinture, elle a écrit chaque jour de longues lettres à Claude.

Elle a assumé la charge d'une grande maison où l'on recevait beaucoup.

Elle a connu la douleur de perdre une enfant, les souffrances d'une longue maladie. Elle était animée d'une foi inébranlable.

Le plus sidérant peut-être, c'est qu'elle ait eu l'audace de braver les conventions sociales en suivant celui qu'elle aimait, et en vivant avec lui sans pouvoir se marier. Ce n'est qu'après la mort de son époux Ernest Hoschedé qu'elle est devenue Madame Monet.

Alice est tout dévouement. Les lettres d'elles publiées par son arrière-petit-fils Philippe Piguet la montrent pleine de sollicitude maternelle, aux petits soins pour un Monet aux humeurs versatiles, cherchant à arrondir les angles, admirative et discrète. Et dans la gondole d'où il peint le palais des Doges, interminablement, pour ne pas faire trembler le pinceau, c'est d'elle-même qu'elle s'efface dans l'ombre, sans bouger, sans écrire, presque sans respirer.

Jardin blanc en automne

Le jardin blanc du Musée d’art américain de Giverny déborde d’une profusion de fleurs au début de l’automne.

Le jardin blanc du Musée d’art américain de Giverny déborde d’une profusion de fleurs au début de l’automne.

Des dahlias rouge foncé font ressortir les buissons d’anémones du Japon blanches, de cléomes, de dahlias blancs.

Le premier plan est occupé par des fleurs plus petites comme des tabacs et des bégonias.

C’est la même harmonie de couleur que celle du jardin blanc au printemps, interprétée avec les annuelles et les vivaces de fin de saison.

Le Hameau de la Reine

A l’extrémité du parc du Château de Versailles opposée au palais de Louis XIV, se trouve une curiosité qui surprend les visiteurs aux yeux encore pleins des fastes royaux : le Hameau de la Reine.

A l’extrémité du parc du Château de Versailles opposée au palais de Louis XIV, se trouve une curiosité qui surprend les visiteurs aux yeux encore pleins des fastes royaux : le Hameau de la Reine.

On est aussi loin de la magnificence du Château qu’on peut l’être. Des maisonnettes aux toits de chaume se pressent autour d’un étang. Petit pont de pierre. Canards qui barbotent au milieu des nénuphars. Jardinets potagers, vigne, glycine.

Marie-Antoinette, l’épouse de Louis XVI, a fait créer de toutes pièces ce coin de campagne, avec son moulin, sa laiterie, son pigeonnier, sa ferme.

Elle aimait jouer à la bergère dans son hameau. Elle y prenait même ses repas, grâce au Réchauffoir, une petite maison où on pouvait réchauffer les plats, et où étaient rangés l’argenterie, la vaisselle et le linge de table. On voit que la simplicité n’était qu’apparente…

Aujourd’hui la ferme est devenue pédagogique, elle est très prisée des écoliers citadins qui peuvent y voir en vrai des ânes, chèvres, oies, truies, poneys et autres brebis et agneaux, et s’initier aux travaux agricoles.

Le choix d’un motif

Pourquoi tel sujet plutôt que tel autre ? Ici plutôt d’ailleurs ? Qu’a de si extraordinaire ce point de vue, ce rocher ? Quand on regarde certains tableaux de Monet, les motivations du choix paraissent parfois obscures. Un de ses beaux-fils, Jean-Pierre Hoschedé, se souvient de la façon dont Monet sélectionnait ses motifs :

Pourquoi tel sujet plutôt que tel autre ? Ici plutôt d’ailleurs ? Qu’a de si extraordinaire ce point de vue, ce rocher ? Quand on regarde certains tableaux de Monet, les motivations du choix paraissent parfois obscures. Un de ses beaux-fils, Jean-Pierre Hoschedé, se souvient de la façon dont Monet sélectionnait ses motifs :

« Si au cours d’une promenade dans la campagne ou ses jardins, Monet s’arrêtait, allumait une cigarette très vite renouvelée, clignait des yeux, faisant une visière de sa main droite pour augmenter sa vision, reculait, avançait, allait un peu plus à droite, un peu plus à gauche et puis continuait sa promenade, c’était qu’alors bien souvent il venait de choisir un motif. »

Et c’était une responsabilité que de ne pas se tromper sur l’emplacement et le sujet, avant d’investir du temps, des efforts et du matériel à peindre ce motif. De la qualité de la production dépendrait la vente, et la subsistance de la famille.

Pourtant, malgré l’importance de bien vendre, alors qu’il était le chef d’une famille de dix personnes, Monet n’a jamais obéi à des sollicitations commerciales. Sa peinture ne cherche pas à plaire. On dirait plutôt qu’elle répond à une voix profonde qui le guide à travers le paysage vers des sujets pas toujours « pittoresques » et souvent bigrement difficiles à rendre, même pour un maître comme Monet. Il relève les défis, sans plus se préoccuper du joli que la Nature elle-même ne s’en soucie.

La Bataille d’Hastings

L’Histoire et l’art de la guerre doivent beaucoup aux dates. Le 14 octobre 1066, avec la bataille d’Hastings, est l’une de ces journées qui ont fait changer le cours des choses.

L’Histoire et l’art de la guerre doivent beaucoup aux dates. Le 14 octobre 1066, avec la bataille d’Hastings, est l’une de ces journées qui ont fait changer le cours des choses.

Le déroulement de cet épisode historique est conté par le menu dans une incroyable bande dessinée brodée, la Tapisserie de Bayeux. Tout au long de ses 70 mètres, un luxe de détails fait revivre en direct toutes les péripéties des préparatifs et de la conquête normande. Cet extraordinaire document, unique au monde, est conservé et présenté de façon très didactique au musée de la Tapisserie à Bayeux, dans le Calvados.

Guillaume le Bâtard, duc de Normandie, veut faire valoir ses droits sur la couronne d’Angleterre, que lui dispute Harold.

Pendant tout le printemps et l’été de 1066, il organise un formidable débarquement. Mais les vents tardent à se montrer favorables. Voici l’automne. Trop tard ? Pas du tout ! Ce délai va jouer en faveur des Normands.

Harold, voyant la saison avancer, croit que Guillaume attendra le printemps pour attaquer. L’Anglais fait remiser les 700 bateaux de sa flotte à Londres, renvoie chez eux ses hommes de troupe. Quand Guillaume débarque, Harold doit faire face en hâte à la menace. La désorganisation des Anglais fait le jeu des Normands, qui emportent la victoire, et la couronne anglaise.

C’est donc un peu pour une question de vents contraires que Guillaume a réussi son débarquement. De même qu’en 1944, la tempête qui faisait rage le 5 juin a endormi la vigilance des Allemands. Question de dates…

Jardin médiéval

Un jardin médiéval s’étire au pied des remparts du château de Villarceaux. Cette exposition abritée favorise la croissance des simples, utilisés comme plantes condimentaires, médicinales ou nourricières.

Un jardin médiéval s’étire au pied des remparts du château de Villarceaux. Cette exposition abritée favorise la croissance des simples, utilisés comme plantes condimentaires, médicinales ou nourricières.

Le jardin du Moyen-Âge se devait de comporter les remèdes phytothérapiques nécessaires pour soigner les maladies les plus courantes : la sauge, le thym, la rue, le pavot, le fenouil, la menthe…

On y trouvait aussi certaines fleurs, souvent des fleurs mariales, comme l’iris, la rose, le souci, la santoline, et des plantes spectaculaires telles que l’acanthe, l’angélique et la calebasse.

Enfin, le jardin médiéval ne serait pas complet sans quelques plantes magiques : dans le camp des empoisonneuses, l’aconit et la digitale, la belladone, la jusquiame, et dans celui des antidotes, la sclarée toute-bonne.

Le jardin médiéval se caractérise par son tracé rigoureux, en parcelles géométriques entourées de banquettes de buis ou de plessis, et la présence d’un point d’eau sous forme de fontaine ou de puits. (Source : Jardins médiévaux en France, par Marie-Thérèse Gousset).

L’église de Vernon par Monet

Le paysage n’a presque pas changé depuis que Monet l’a peint en 1894 : à Vernon, l’église gothique plonge toujours son reflet dans les eaux de la Seine, à l’arrière-plan de quais paisibles qui s’évanouissent dans la brume.

Le paysage n’a presque pas changé depuis que Monet l’a peint en 1894 : à Vernon, l’église gothique plonge toujours son reflet dans les eaux de la Seine, à l’arrière-plan de quais paisibles qui s’évanouissent dans la brume.

Avec ce motif quotidiennement sous les yeux, j’ai une tendresse particulière pour une petite série de Monet qui le représente. Elle est loin d’être aussi célèbre que les cathédrales de Rouen, les Meules ou les Peupliers. Il s’agit des vues de l’ église de Vernon prises depuis la rive droite de la Seine.

Monet explore des dégradés de couleurs, des touches fondues qui évoquent le brouillard ou le plein soleil, la composition en bandes horizontales autour d’un axe de symétrie qui coupe le tableau en deux…

A comparer avec une photo de l’église de Vernon vue du même endroit aujourd’hui.

Photos du jardin de Monet

Des photos et rien que des photos du jardin de Monet : je suis en train de mettre en ligne une partie des vues que j’ai prises cette année à Giverny.

Des photos et rien que des photos du jardin de Monet : je suis en train de mettre en ligne une partie des vues que j’ai prises cette année à Giverny.

Sont déjà visibles, une série de photos du clos fleuri au printemps et une page consacrée au jardin d’eau.

L’album se complètera au fil du temps. C’est un site collaboratif : vos photos sont les bienvenues (à l’exception des portraits pris dans le jardin, qui sont à leur place dans votre album souvenirs).

J’espère que vous aurez la même joie que moi à partager la magie de Giverny, et à revenir souvent rêver devant l’éphémère beauté des saisons.

Architecture de lumière

Merveille de la lumière du soleil à travers les vitraux de la collégiale Notre-Dame à Vernon : les verrières contemporaines (1994) révèlent la pensée du Moyen-âge. Pour ses bâtisseurs, l’église était la représentation terrestre de l’au-delà.

Merveille de la lumière du soleil à travers les vitraux de la collégiale Notre-Dame à Vernon : les verrières contemporaines (1994) révèlent la pensée du Moyen-âge. Pour ses bâtisseurs, l’église était la représentation terrestre de l’au-delà.

Le sol des églises, souvent simplement dallé de pierre blanche, capte la lumière des vitraux pour que le fidèle se sente enveloppé de cette lumière. Le chrétien fait ainsi l’expérience de ce que pourrait être la Jérusalem Céleste, qui lui sera révélée à l’Apocalypse.

L’architecture gothique est une architecture de la lumière. Grâce à la croisée d’ogive, à l’arc-boutant, les voûtes s’élèvent, les murs cessent d’être porteurs et s’ouvrent en larges verrières. A Vernon, la collégiale s’inscrit dans la course du soleil comme un cadran solaire, depuis le vitrail de l’Est ‘je suis la lumière du monde’ jusqu’à celui du Cosmos, à l’ouest.

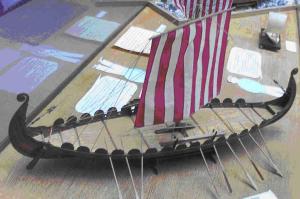

Drakkar à voile

Le mât et la voile ne sont apparus que tardivement sur les vaisseaux vikings, vers 815. C’est que, pour les Vikings, les vrais hommes rament. Les anciens n’avaient donc que mépris pour les jeunes désireux de traverser la mer en se laissant pousser par le vent.

Cette petite note de Henri del Pup et Robert Pince dans leur ‘Histoire de la France’ en dit long sur l’intemporalité des travers humains.

Le refus de la modernité passe par le mépris des inventions nouvelles et de leurs champions, qui suscitent depuis toujours autant d’enthousiasme que de méfiance.

Ici, ce rejet prend la forme du machisme. Ah ! le mythe des « vrais hommes » ! Songez-y, messieurs, si vous envisagez de séduire une belle petite princesse viking, il va falloir montrer que vous n’avez pas peur de vous servir de vos muscles.

Refuser le progrès de l’énergie éolienne, l’absurdité du point de vue nous crève les yeux. La pente naturelle de l’homme est de chercher à se faciliter la tâche.

Quand les Vikings finiront par adopter la voile carrée, ils pourront pousser leurs raids beaucoup plus loin, dans la vallée de la Seine, de la Loire, mais aussi du Rhin, et à l’est vers la Russie, la mer Noire et Constantinople. En gardant leurs forces pour ravager et piller…

Pour en savoir plus sur les drakkars, et la navigation en Seine en général, rendez-vous au musée maritime, fluvial et portuaire de Rouen.

La Grande Allée début octobre

La Grande Allée du jardin de Monet transformée en rivière de capucines, entourée d’une haie d’asters et de rudbéckias géants : c’est l’image traditionnelle de Giverny à l’arrière-saison.

La Grande Allée du jardin de Monet transformée en rivière de capucines, entourée d’une haie d’asters et de rudbéckias géants : c’est l’image traditionnelle de Giverny à l’arrière-saison.

Monet a agencé soigneusement tout son jardin, mais pour une fois, il n’a pas présidé à la création de cet effet-là. Au départ, il est dû à une erreur. Monet a cru planter des capucines naines, qui se sont bien vite révélées rampantes. Enchanté de l’effet produit, le maître des lieux a laissé faire, et l’année suivante, il a pris soin de repiquer les mêmes capucines.

La capucine n’est pas difficile à faire pousser et fleurir, pour peu qu’elle ait assez de soleil. Cet aspect de la Grande Allée est sans doute l’un des plus faciles à reproduire chez soi.

Mont Saint Michel

Avec plus d’un million d’entrées payantes par an, le Mont Saint-Michel est le site culturel le plus visité de Normandie. La merveille de l’Abbaye se classe au 9eme rang national. (source ODIT France)

Avec plus d’un million d’entrées payantes par an, le Mont Saint-Michel est le site culturel le plus visité de Normandie. La merveille de l’Abbaye se classe au 9eme rang national. (source ODIT France)

Le Mont St-Michel enregistre un surcroît de visiteurs aux périodes de grandes marées, comme c’est le cas en ce moment. Le spectacle de la marée montante, du Mont redevenu île, rendent la visite encore plus inoubliable.

C’est au Mont-Saint-Michel qu’on peut observer les plus grandes marées de l’Europe continentale : la mer se retire à 18 km des côtes et remonte avec une vitesse de plus en plus rapide. Pour bien voir les flots arriver « à la vitesse d’un cheval au galop », il faut se trouver au Mont-Saint-Michel deux heures avant la marée haute.

Mais bien sûr on vient surtout au mont Saint Michel pour l’abbaye, centre de pèlerinage depuis des siècles. Toute l’année, on visite ce chef d’oeuvre d’architecture normande. A voir aussi, le musée de cire (musée Grévin) au pied de l’abbaye, l’archéoscope, spectacle multimédia sur l’histoire du Mont, le Musée Maritime, le Logis Tiphaine, dans la maison de Du Guesclin (1320 -1380), les défenses avancées du bourg, la grande-rue, les remparts, et les jardins de l’abbaye. Enfin, pour découvrir le Mont différemment, des promenades nocturnes sont proposées par la Caisse Nationale des Monuments Historiques et des Sites.

Banc taillé dans un tronc

Voici un banc qui ne se trouve pas dans le commerce, mais qui semble assez simple à réaliser, pour peu que l’on ait la matière première et quelque talent de bûcheron.

Voici un banc qui ne se trouve pas dans le commerce, mais qui semble assez simple à réaliser, pour peu que l’on ait la matière première et quelque talent de bûcheron.

On coupe les racines, le faîte, puis on évide délicatement la partie médiane, tout en prenant soin de ménager des accoudoirs et un dosseret. Il ne reste plus qu’à caler le banc sur un socle de ciment, et à traiter le bois contre les parasites et l’humidité.

Ce banc trouve sa place avec naturel dans un coin un peu sauvage du jardin. Celui-ci a été photographié en Normandie dans le parc du château de Vascoeuil, réputé pour son musée de sculptures contemporaines en plein air.

Poire

On peine aujourd’hui à imaginer quelle passion animait nos aïeux pour les poires : comptées, convoitées, comme l’a mis en scène la Comtesse de Ségur.

On peine aujourd’hui à imaginer quelle passion animait nos aïeux pour les poires : comptées, convoitées, comme l’a mis en scène la Comtesse de Ségur.

Au château de la Roche-Guyon, un document daté de 1741 fait l’inventaire des variétés d’arbres fruitiers cultivées dans le potager du château. Celui-ci recense la bagatelle de 675 arbres, dont 442 poiriers. Le reste du contingent se compose de pommiers, de pêchers et de pruniers.

A en croire le document sur le potager de la Roche-Guyon, on avait là une véritable collection de fruitiers, sorte de conservatoire des espèces avant l’heure. Les poiriers se partageaient en 14 variétés, les plus nombreuses portant les noms de « crazane, Colmar, beuré, Saint-Germain et Ambrete ».

La culture des poires se poursuit dans la région. En octobre, la récolte bat son plein. C’est le moment de déguster celles qui ne se garderont pas et qui garnissent en ce moment les étals des marchés.

Jardin à la française

Devant le château d’Auvers, qui domine la petite cité de l’Oise, s’étend un jardin à la française. D’autant plus travaillé qu’il est de dimension modeste, on y retrouve les principales caractéristiques des jardins du 17e siècle.

Devant le château d’Auvers, qui domine la petite cité de l’Oise, s’étend un jardin à la française. D’autant plus travaillé qu’il est de dimension modeste, on y retrouve les principales caractéristiques des jardins du 17e siècle.

On peut s’amuser à les repérer : la création d’une perspective dans l’axe des appartements du château, sur une terrasse, le dessin géométrique et symétrique des allées, les banquettes de buis taillés qui entourent les parterres de broderies – ici de somptueuses arabesques -, la présence de jets d’eau et de fontaines, l’escalier monumental qui conduit à un deuxième jardin en contrebas…

Cette partie du parc est en accès libre.

Ce n’est pas le seul intérêt du château d’Auvers sur Oise : à l’intérieur, il propose un parcours didactique sur la vie au temps des Impressionnistes, sous forme de diaporamas. De salle en salle, la reconstitution d’un décor fin 19e permet de se plonger dans l’ambiance des cabarets, des premiers chemins de fer, des bains de mer… L’aspect carton-pâte est tempéré par la présentation d’objets d’époque dans les vitrines. Au final, la visite est intéressante même pour ceux qui trouvent les musées rébarbatifs, mais l’entrée reste un peu chère (environ 10 euros).

Lilas au soleil

5 octobre 2006 / Leave a comment

C’est la toute première, et la plus courte des séries de Monet : deux tableaux seulement ! Non, bien sûr, on ne peut pas encore parler de série. Monet ne va systématiser le processus que dix ans plus tard. Mais déjà il cherche à rendre les variations de la lumière en un même point.

Variations sommaires : Monet raconte qu’au début de sa carrière, il pensait qu’il suffisait de deux toiles, l’une au soleil, l’autre par temps gris, et voilà tout. C’est le cas de figure des Lilas.

Peu à peu il s’aperçoit qu’entre ces deux extrêmes il existe une infinité de variations. Il s’acharne, peint jusqu’à quarante fois le même motif à Londres.

En 1872, il n’en est pas encore là et se contente d’une paire. Les deux toiles d’Argenteuil ont malheureusement été séparées. Lilas au soleil est conservé au musée Pouchkine de Moscou, l’autre tableau de cette paire, Lilas, Temps gris se trouve au musée d’Orsay à Paris.