Home » Search results for 'Roche-Guyon'

Search Results for: Roche-Guyon

Le temps des roses à La Roche-Guyon

A côté des arbres palissés le long du mur tourné vers le sud, abricotiers, pêchers ou figuiers, le potager du château de La Roche-Guyon est orné de magnifiques rosiers grimpants. Pour le plaisir des yeux, du nez, et celui des pollinisateurs qui s’affairent au coeur des fleurs.

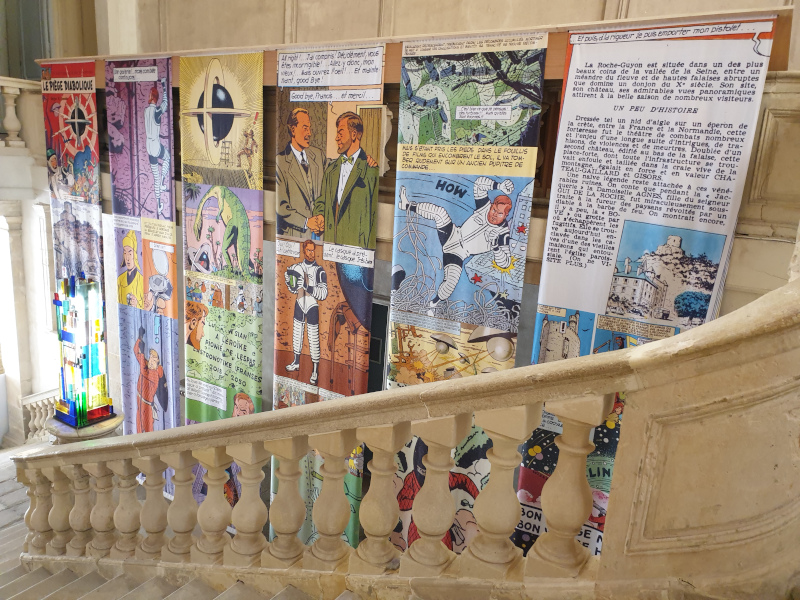

La BD s’expose à la Roche-Guyon

Le château de la Roche-Guyon met à l’honneur l’album Le Piège diabolique d’Edgar Jacobs, paru il y a tout juste 60 ans. L’auteur belge a situé l’aventure de son héros dans le cadre même du village. Une machine à voyager dans le temps envoie le professeur Mortimer loin dans le passé et le futur, en passant par le Moyen Âge, avant de le ramener, ouf ! à l’époque contemporaine. Le château, lui-même un mille-feuilles historique, se prête bien à ce voyage. L’exposition, très documentée, permet de comprendre comment Jacobs réalisait une bande dessinée, de la recherche documentaire aux ultimes corrections, bien avant l’invention de l’ordinateur. Ce n’est pas si éloigné de nous, mais cela paraît déjà d’une autre époque.

Hubert Robert à La Roche-Guyon

Hubert Robert, Vue du château de La Roche-Guyon, vers 1773-1775, huile sur toile, H95;L276 cm, Musée des Beaux-Arts de Rouen.

Les tableaux d’Hubert Robert regorgent de petits personnages et d’animaux pleins de vie. Diderot aurait préféré qu’il en fit moins, et mieux. Que cela eût été ennuyeux.

Le jardin anglais de la Roche-Guyon

Que reste-t-il d'un jardin après deux siècles d'abandon ? On serait tenté de penser qu'il n'en reste rien du tout. Pourtant, pour qui sait voir, ce n'est pas tout à fait vrai.

Malgré le processus naturel de régénération du jardin, rien ne fascine davantage que la persistance, aussi infime soit-elle, des traces légères de l'intervention humaine. Elle sont seules à susciter en nous les visions fugaces et les perceptions, réelles ou imaginaires, des êtres qui ont vécu dans ces lieux.

Ces mots sont ceux de Gabriel Wick, historien des jardins, qui a examiné les vestiges des Promenades de La Roche-Guyon conçues dans les années 1770.

Le donjon de la Roche-Guyon

Voilà une semaine que le val de Seine est sous la neige, quelques centimètres à peine, mais assez pour métamorphoser le paysage.

Voilà une semaine que le val de Seine est sous la neige, quelques centimètres à peine, mais assez pour métamorphoser le paysage.

Au-dessus de la Roche-Guyon, la route des Crêtes suit le bord de la falaise taillée par le fleuve, offrant de beaux points de vue sur les lointains bleutés.

Un peu en contrebas, on aperçoit le château fort de la Roche-Guyon. Bien que démantelé et ruiné, il a toujours fière allure dans ce site somptueux.

Cela paraît bizarre qu’il n’ait pas été construit tout en haut du coteau. Mais autrefois, sa tour était beaucoup plus haute. Elle s’élevait telle une immense cheminée et dépassait la crête de la colline, permettant de garder un oeil sur l’autre vallée juste derrière, celle de l’Epte. Cette fameuse rivière frontière de la Normandie. On est ici en Ile-de-France.

Des gravures montrent ce donjon démesuré, et c’était bien moche, vraiment, mais on n’était pas là pour faire joli. A la manière d’un périscope, la tour sortait juste ce qu’il fallait de l’ondulation de la colline, et les guetteurs guettaient.

J’ignore si, comme soeur Anne, ils ne voyaient rien venir. L’essentiel se passait quand même de l’autre côté, avec le contrôle de la Seine, et cette grosse chaîne qui stoppait les bateaux. Ceux-ci sentaient peser sur eux toute la menace du château fort, et s’acquittaient du péage sans discuter.

La Roche-Guyon

Dans la lumière de fin de saison, une des petites rues de la Roche-Guyon où le temps semble s’écouler à un rythme oublié.

Dans la lumière de fin de saison, une des petites rues de la Roche-Guyon où le temps semble s’écouler à un rythme oublié.

Par celle-ci on accède à l’église. D’autres plus étroites s’ouvrent entre les hauts murs des maisons et ceux des jardins aux portes dérobées.

Partout des pavés, des fenêtres fleuries de géraniums, des chats qui se prélassent dans le ron-ron des péniches qui passent. Une jolie douceur pour fêter le début de l’automne dimanche prochain.

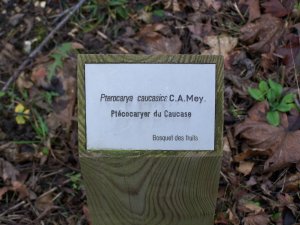

L’arboretum de la Roche-Guyon

Voilà un joli but de promenade en toutes saisons : à quelques kilomètres de Giverny, il faut suivre la pittoresque route des Crêtes qui surplombe la vallée de la Seine en offrant de superbes panoramas entre les villages de la Roche-Guyon et de Vétheuil. A mi-parcours environ, une allée cavalière s’ouvre sur la gauche, avec l’indication de l’arboretum à 1200 mètres.

Voilà un joli but de promenade en toutes saisons : à quelques kilomètres de Giverny, il faut suivre la pittoresque route des Crêtes qui surplombe la vallée de la Seine en offrant de superbes panoramas entre les villages de la Roche-Guyon et de Vétheuil. A mi-parcours environ, une allée cavalière s’ouvre sur la gauche, avec l’indication de l’arboretum à 1200 mètres.

C’est parti pour un quart d’heure de marche à travers la forêt. Tout au bout de l’allée, à flanc de coteau, vous arrivez à un parc de treize hectares plantés d’arbres encore jeunes. L’entrée est gratuite et toujours ouverte.

Le fil conducteur de ce parc, ce sont les forêts de l’Ile de France. L’arboretum figure la carte de la Région, avec ses vallées et ses départements. Chacun d’eux est représenté par une essence d’arbres qui pousse spontanément dans ses forêts, chêne, hêtre, érable, frêne, tilleul…

On peut compter autant d’arbres qu’il y a de communes dans le département francilien. Les platanes symbolisent Paris. Des arbres plus rares enrichissent la collection.

L’endroit le plus magique de l’arboretum se situe tout en bas sur la droite. Des dizaines de sequoïas – un de mes arbres préférés – bordent une petite allée sinueuse. Entre eux poussent une collection de bambous tous différents, puis une collection de houx. Même en ce moment, tout est vert. Les sequoïas n’ont pas encore atteint leur maturité, certes, mais ils sont déjà de belle taille. Cela promet une allée grandiose pour nos petits-enfants.

La halle de la Roche-Guyon

Située en plein centre du village, la halle de la Roche-Guyon a la particularité d’abriter le marché au rez-de-chaussée et la mairie au premier étage.

Située en plein centre du village, la halle de la Roche-Guyon a la particularité d’abriter le marché au rez-de-chaussée et la mairie au premier étage.

L’hôtel de ville s’y trouve depuis 1847.

Un document de cette époque décrit le bâtiment, qui

« se compose par bas d’une place destinée à mettre à couvert les marchands, couverte d’un plancher supporté par de forts piliers en pierre de roches, au nombre de vingt-cinq. A l’une de ses extrémités se trouvent un escalier montant au premier étage, une chambre servant de corps de garde et deux autres petites chambres destinées à enfermer les individus arrêtés. Le premier étage auquel conduit l’escalier se compose d’un long corridor conduisant à une salle de mairie, puis au logement du concierge préposé par la commune à la garde du bâtiment. »

La disposition des lieux n’a guère changé. L’ensemble a un côté pittoresque qui, avec le château, le donjon, le potager, les bords de Seine et les petites rues, contribue au charme de la Roche-Guyon, un des plus beaux villages de France proche de Paris, entre Giverny et Vétheuil.

La Roche-Guyon

A cinq minutes de Giverny en direction de l’Ile de France, se trouve La Roche-Guyon, l’un des « Plus beaux villages de France ».

A cinq minutes de Giverny en direction de l’Ile de France, se trouve La Roche-Guyon, l’un des « Plus beaux villages de France ».

Le bourg est joliment niché le long de la Seine, au pied d’une colline boisée. Ses maisons anciennes s’alignent le long de rues aux noms évocateurs et de ruelles bordées de jardins. Le village a séduit des peintres tels que Georges Braque, Paul Cézanne, Auguste Renoir, Camille Pissarro, et bien sûr Claude Monet du temps où il habitait à Vétheuil.

La Roche-Guyon concentre de nombreux centres d’intérêt touristiques, à commencer par le château. Malgré les apparences, le donjon médiéval et la demeure classique qui s’élève à ses pieds font partie du même ensemble. Un escalier secret taillé dans l’épaisseur de la falaise relie la tour au château seigneurial.

Devant le logis, un vaste potager en accès libre s’étend jusqu’au fleuve. Il a été restitué dans son aspect du 18e siècle. Ses trente-deux parcelles triangulaires sont bordées d’arbres fruitiers, poiriers, pommiers, pruniers et pêchers. Les plates-bandes colorées mêlent des légumes décoratifs, des fleurs et des graminées. D’autres sont cette année consacrées aux plantes condimentaires ; sous le soleil, elles répandent de savoureux parfums.

L’humour, dans quel sens ?

Hier, l’un des voyageurs que je guidais au château de la Roche-Guyon m’a surprise en venant me dire après la visite qu’il avait adoré la façon dont je mêlais l’histoire et l’humour anglais. Je n’ai pas osé lui demander ce qui l’avait amusé. A la Roche-Guyon, on évoque une multitude de sujets dont certains sont on ne peut plus graves, comme la question juive ou le mur de l’Atlantique, les bombardements inutiles ou l’attentat raté contre Hitler, le suicide forcé de Rommel, etc. On balaie les siècles depuis la christianisation (3e siècle) jusqu’au Moyen Âge, au siècle des Lumières, à la Révolution et enfin la Seconde Guerre mondiale. Tout cela en 1h30 et en anglais. Je suis loin d’être calée comme les guides du château, incollables sur les péripéties de la guerre de Cent ans ou la généalogie ducale. Mais j’aime bien faire de temps en temps cette visite tranquille, qui me change de Giverny.

Faire rire son groupe, c’est le rêve de tout guide, parce que le groupe, quand il rit de bon coeur, émet une énergie positive qui fait du bien. Le rire est déclenché par mille ressorts souvent liés à un décalage, comme l’antiphrase, l’anachronisme, la projection de pensées humaines sur des animaux, la chute d’une histoire, etc, etc, etc. Souvent la drôlerie est dans le ton bien plus que dans ce qui est dit. Un ton ingénu, par exemple, peut être hilarant.

Mais c’est un métier de faire rire, qui demande du travail et du talent. Le rire ne fait pas nécessairement partie du contrat implicite qui lie le guide et ses clients. Nous nous engageons à apporter un éclairage, des explications, des informations, et, parce que nous sommes passionnés, nous leur faisons vivre des émotions variées. Mes registres préférés sont l’empathie pour les personnes qui nous ont précédés sur la terre, et l’émerveillement devant la beauté. Il y en a beaucoup d’autres.

Je ne savais pas que je pratiquais l’humour anglais. L’idée que je m’en fais est celle d’un humour pince-sans-rire, où la drôlerie vient du ton neutre adopté. C’est l’auditeur qui décrypte ce qui, dans le discours, est à prendre au deuxième degré. Ma surprise passée, j’ai repensé à notre visite du matin et j’ai essayé de deviner ce que mon client avait bien pu trouver de drôle. Je crois que cela ne tenait pas beaucoup à moi, mais à la bonne humeur du groupe, heureux de débuter une croisière en France et de découvrir ce joli village. Je me suis souvenue les avoir entendu glousser au moment de traverser la route. Il passe une voiture toutes les cinq minutes à La Roche-Guyon. Comme à mon habitude, je venais de dire, « nous allons essayer de traverser cette rue à la circulation intense ». C’est un moyen pour qu’ils regardent en traversant, parce qu’il suffit que l’on s’engage pour qu’arrive un véhicule. Ce n’est pas destiné à une franche rigolade, mais les Américains sont bon public. Pour eux, rire à une plaisanterie, c’est montrer qu’on l’a comprise. En France, nous sommes plus réticents à pouffer.

J’ai aussi eu la surprise de voir mon groupe éclater de rire à propos de Rommel et de la décapitation de saint Nicaise, histoire que je trouve plus éclairante que drôle. Une troisième occurrence m’est revenue : alors que nous descendions un escalier de cave, dans les casemates, je leur ai dit de faire attention à la dernière marche : « Elle est spéciale ! » Eclats de rires derrière moi : « Qu’est-ce qu’elle a de spécial ? » « Elle est plus haute que les autres ! N’allez pas gâcher votre croisière en vous tordant la cheville dès le début ! » Re-rigolade. Quand on est de bonne humeur, on voit de l’humour partout. Si on est adepte de l’humour noir, on pouvait s’imaginer que le sous-entendu était : si vous vous tordez la cheville à la fin de la semaine, c’est moins grave, vous aurez au moins sauvé vos vacances. Loin de moi une pareille pensée. Dans l’échange d’énergie du rire, l’auditeur compte encore plus que le locuteur, peut-être.

Notre-Dame-de-la-Mer

A environ un quart d’heure de route de Giverny – beaucoup plus en bateau et à pied, bien entendu – la chapelle de Notre-Dame-de-la-Mer était un but d’excursion de la famille Hoschedé-Monet. Elle s’élève sur une hauteur qui domine la vallée de la Seine, dans le département des Yvelines. Sa dernière reconstruction date de 1866, c’est donc ainsi qu’elle apparaissait aux excursionnistes givernois.

Un belvédère bâti au bord du plateau permet de se hausser encore un peu plus pour admirer la vue magnifique. A gauche sur la photo, la statue de la Vierge fait face à cette étendue. Sur l’origine de cette dévotion et sur le nom du lieu, qui remontent aux incursions des Vikings au 9e siècle, le site municipal fournit d’intéressants détails. On est bien loin de la mer, mais les hordes de pillards en venaient, et le nom pourrait jouer sur l’homophonie entre mer et mère.

La carte présentée sur le site du village permet de visualiser l’immense boucle que dessine la Seine, juste en face du belvédère.

Droit devant, le petit point blanc est le donjon du château de la Roche-Guyon, à une demi-heure en voiture :

Difficile d’imaginer, au vu de cette photo, que la Seine coule au pied du château, au creux de la vallée, soixante mètres en contrebas.

A l’extrême gauche du panorama, voici l’est de Giverny. Le jardin d’eau de Monet se cache derrière les branches de l’arbre sur la gauche de la photo. La maison qui présente un alignement de fenêtres est l’hôtel de la Musardière. Les buissons envahissent les terres au-dessus du village, si soigneusement cultivées à l’époque de la colonie impressionniste.

En montant sur le belvédère, la Seine devient plus visible.

Giverny pendant la Seconde Guerre mondiale

C’est une question qui revient souvent de la part des visiteurs : que s’est-il passé à Giverny pendant les années noires de l’Occupation, puis à la Libération ? Y a-t-il eu des dégâts ?

Le moulin de Cossy à Giverny

Pendant la Deuxième Guerre mondiale, le village de Giverny est occupé par la Gestapo qui s’installe au moulin de Cossy, près du pont de Limetz (aujourd’hui propriété de la famille Balkany). Au printemps 1944 l’organisation Todt réquisitionne plusieurs propriétés de la commune. Celle de Claude Monet, où Blanche vit seule, échappe à ces réquisitions.

Des centaines d’ouvriers, parmi lesquels des prisonniers du front de l’Est et des déportés, s’activent à transformer les carrières de Mortagne, au-dessus de Manitot, entre Giverny et Vernon, en quartier général pour Rommel, installé en attendant à La Roche-Guyon. Sous la botte de l’occupant, les villageois retiennent leur souffle.

Enfin, la radio de Londres les informe du début des opérations de débarquement sur les plages normandes. Il faudra près de trois mois aux Alliés pour parvenir à Giverny.

Un événement dramatique marque cette période. Dans la nuit du 7 au 8 juin 1944, au lendemain du Jour J, un groupe de 18 bombardiers de la Royal Air Force survole Vernon en direction de la vallée de Chevreuse en région parisienne.

L’un des avions alliés a été repéré par un chasseur allemand au-dessus du pays de Caux. Atteint par plusieurs projectiles, les moteurs en feu, le Lancaster LL-H 864 s’écrase dans la plaine des Ajoux à Giverny.

Les sept membres d’équipage, âgés de 20 à 31 ans, périssent sur le coup. Ils sont enterrés dans une tombe commune dans le cimetière de Giverny.

En 1997 et en 2004, l’Association normande du Souvenir aérien et le Groupe normand de Recherche entreprennent des fouilles dans le champ où l’avion s’est écrasé. À six mètres de profondeur, plusieurs éléments, dont les moteurs et des pales d’hélice, sont retrouvés. L’intervention de démineurs est nécessaire pour désamorcer les 14 bombes de 250 kilos encore enfouies sous les restes de l’avion.

L’une des pales d’hélice sera érigée en monument commémoratif près de l’église, non loin de la tombe de Claude Monet.

L’église Sainte-Radegonde elle-même a été au cœur des combats pour la Libération. Des positions allemandes près du monument ont été la cible de l’artillerie anglaise. Les obus tirés par les chars alliés les ont neutralisées, mais ils ont aussi transpercé l’édifice et les toitures. Ces dommages ont pu être réparés dès 1946.

Après d’âpres combats, les hommes du 4th Wiltshire Regiment, sous la conduite de Jack Reavley, Sergeant Carrier Platoon de la « S » Company, ont libéré Giverny le 28 août 1944. Cette victoire met un terme à la rude bataille pour le franchissement de la Seine à Vernon. Les soldats se voient accorder deux semaines de repos dans le village, au cours desquelles ils fraternisent avec les habitants. Certains de ces liens vont perdurer pendant plus de 60 ans.

Le lieutenant britannique Peter Edge a payé de sa vie la libération de Giverny

Après ces moments de convivialité et le départ des Britanniques, les Givernois s’emploient à remettre leurs propriétés en état. Chacune a reçu des projectiles, surtout aux abords de l’église. Dans celle de Claude Monet, les vitres du grand atelier, des serres et de la maison ont été brisées, et quelques toiles ont été percées par des éclats de verre. Plus dramatique, des familles du village sont en deuil suite à la mort de trois civils pendant les combats.

Le jardin du yoga

A la Roche-Guyon, à quelques kilomètres de Giverny, un nouveau jardin vient d’ouvrir. Il se situe rue des Jardins, une voie parallèle à la rue principale en descendant vers la Seine. Faites quelques pas dans cette rue tranquille ; vous verrez bientôt un portail grand ouvert et une pancarte indiquant le Jardin du Yoga.

En matière de jardins, ce sont toujours un peu les mêmes thématiques qui reviennent (par exemple les cinq continents…) ; celle-ci m’a paru assez intrigante pour me donner envie d’aller voir. L’espace, clos de beaux murs de pierre, renferme quelques arbres fruitiers, des massifs tout simples de bergénias ou d’iris qui doivent être jolis au printemps, et des sculptures sans prétention figurant des postures de yoga.

Peut-être que les adeptes reconnaissent au premier coup d’oeil les mouvements dont il est question. Un panneau à l’entrée les identifie. A gauche, voici la torsion assise. Contre le mur, le guerrier. Le panneau vous suggère de les imiter. Je m’essaie à copier le guerrier, qui ne demande pas de s’asseoir, mais c’est plus difficile qu’il n’y paraît, surtout en robe.

Par-dessus le mur, l’arbre du voisin tend ses branches, gagné lui aussi par l’envie de s’étirer. Une partie du jardin est à l’ombre, l’autre au soleil, avec vue sur le donjon médiéval en haut de la colline. Le parcours, si parcours il y a, est ponctué de bancs. Si vous préférez la méditation, vous pouvez aussi vous poser un moment et rester là à laisser les minutes couler tout doucement.

Ce n’est pas un jardin qui en rajoute, mais il a une âme, c’est indéniable. Le panneau d’accueil informe les visiteurs que l’endroit a été offert à la commune par Déborah Manetta en mémoire d’Eugène Finley qui aimait beaucoup la Roche-Guyon. C’est Déborah qui a sculpté les postures. On aurait aimé en savoir un peu plus.

Quand Monet jouait aux barres

A la fin de son ouvrage Claude Monet, ce mal connu, Jean-Pierre Hoschedé, beau-fils du peintre, a inclus quelques pages de notes rédigées par sa soeur Blanche. Elle y livre des souvenirs inédits et précieux, qui n’ont pas toujours un lien avec l’histoire de l’art. Ainsi se souvient-elle que Monet aimait beaucoup les enfants, qu’il était taquin, et qu’il jouait volontiers avec eux. « Je me rappelle des parties de barres à Vétheuil, sur la route de la Roche-Guyon, et aussi des parties de cache-cache dans l’île de Bennecourt ».

Les règles du jeu de barres vous sont-elles familières ? J’ai longtemps cru qu’il s’agissait d’un jeu d’adresse, mais pas du tout. C’est un jeu de course où il faut faire des prisonniers, mais seul le joueur qui a quitté son camp le plus récemment peut « prendre » ou délivrer. D’où l’intérêt de rester dans son camp jusqu’au moment opportun, quand un partenaire est en danger.

Voici l’endroit où les enfants et Monet jouaient aux barres, juste devant leur maison de Vétheuil, que l’on voit au centre de la toile à gauche de la route, au second plan. C’était encore un chemin de terre aux très rares véhicules à chevaux. Les piétons étaient les maîtres de la route, comme le montre le tableau.

Nous avons intégré depuis l’enfance d’être relégués sur les bas-côtés par la circulation. J’ai souvent été surprise, en cherchant l’emplacement exact où Monet s’était placé pour peindre une oeuvre, de me retrouver au milieu de la chaussée. Il pouvait y rester des heures avec son chevalet sans être dérangé. De nos jours, on a l’impression de se mettre en danger, rien que le temps de prendre une photo.

Bienvenue au château

Une certaine animation régnait ce matin au château de la Roche-Guyon, où les allées et venues de véhicules et de livreurs tranchaient avec le calme habituel. Comme le domaine accueille de nombreuses manifestations artistiques, je n’ai pas prêté tellement d’attention à cette effervescence, jusqu’au moment où je me suis retrouvée nez à nez dans la salle des gardes avec un jeune homme roux au large sourire qui n’était pas sans ressemblance avec le prince Harry.

Le gros carton qu’il portait est allé rejoindre une pile en transit dans cette vaste salle où nous admirions le plafond aux poutres peintes ornées de la devise des La Rochefoucauld : « C’est mon plaisir ». Un cheval à bascule aux couleurs vives qui n’avait pas trouvé place dans les cartons trônait en équilibre sur l’un d’eux, petite touche de gaieté dans la pièce solennelle. Le jeune homme s’est redressé et s’est tourné vers nous. « On emménage ! On vient vivre ici ! » nous a-t-il expliqué, radieux.

Ce n’est un secret pour personne, la famille La Rochefoucauld réside toujours dans le château, au deuxième étage, au-dessus des appartements historiques ouverts au public. Mais depuis que je guide à La Roche-Guyon c’est la première fois que je rencontre un membre de la famille, très discrète d’habitude.

Mon groupe et moi-même n’étions pas au bout de nos surprises. Car à peine quittions-nous la salle-à-manger que nous étions accueillis par le duc de La Rochefoucauld en personne. Il s’est présenté à nous comme le propriétaire du château. Son salut à mon intention était si urbain que je me suis demandée un instant si nous avions déjà fait connaissance. Je ne crois pas, mais c’est un talent de demander Comment allez-vous ? avec tant de chaleur humaine. Puis il s’est adressé à mon groupe d’Américains, dans un anglais parfait, pour leur souhaiter la bienvenue et expliquer que c’est la nouvelle génération qui s’installe et vient vivre au château, une famille qui comprend trois petits dont l’aîné a cinq ans.

J’aurais bien aimé savoir quels étaient les liens entre les personnes, quels titres ils portent, etc, mais je n’ai pas osé poser trop de questions. J’étais touchée du sentiment de joie profonde qui émanait du père et du jeune homme, son fils ? son gendre ? Cet emménagement, c’était jour de fête.

Le plus curieux a été la réaction de mes clients après cette rencontre. Car ils se sont tous projetés dans cette idée de vivre dans le château, et à ma surprise elle ne semblait pas du tout leur faire envie.

Et comment on chauffe ? Il doit faire froid l’hiver ? J’ai eu beau leur expliquer que l’étage supérieur a des plafonds moins hauts, ils n’étaient pas convaincus. Qu’ont-ils fait des rêves de princesses et de châtelains de leur enfance ? Avec l’âge ils préfèrent leur petit nid douillet, leurs appartements climatisés. N’est pas aristocrate qui veut.

Dans les vergers en fleurs

Le jardin est en accès libre et offre un charme supplémentaire à ce village labellisé l’un des plus beaux villages de France, à une dizaine de kilomètres de Giverny.

La vieille charrière

Cette petite place triangulaire marquée par de beaux tilleuls taillés se trouve à l’entrée de la route des crêtes. Je suis passée devant des dizaines de fois sans m’arrêter. Mais la brume était belle. C’est ainsi que j’ai découvert que le chemin à droite que je prenais pour une voie privée s’appelait en fait :

La commune de La Roche-Guyon, dominée par un donjon médiéval, a choisi une police de style gothique pour ses noms de rues, on lit tout de même fort bien « Rue de la vieille charrière de Gasny » : une voie assez large pour que les charriots puissent y passer, en direction du bourg voisin de Gasny.

L’entrée de la vieille charrière n’est pas invitante plus qu’il ne faut. Mais dès qu’on fait quelques pas au-delà de la barrière, on comprend pourquoi :

A quoi peut bien servir cette petite maison ?

La route des crêtes

Entre Gasny et La Roche-Guyon, la route franchit la colline qui sépare la vallée de l’Epte de celle de la Seine. Cette colline s’abaisse à hauteur de Giverny, où se trouve le confluent. Mais avant d’en arriver là, elle s’élève à près d’une centaine de mètres au-dessus des deux rivières, offrant de beaux points de vue sur les vallées voisines. Une route suit le haut de la colline, ce qui lui vaut le nom un peu grandiloquent de route des crêtes.

Quelle que soit la saison, le paysage se déploie avec cette douceur qui a dû séduire autrefois les Vikings. En cette fin d’hiver, la lumière diffuse lui donne des teintes opalescentes.

C’est une ouate qui invite à la rêverie les yeux ouverts. Rien n’a l’air tout à fait réel, mais d’une poésie calme et tendre qui apaise.

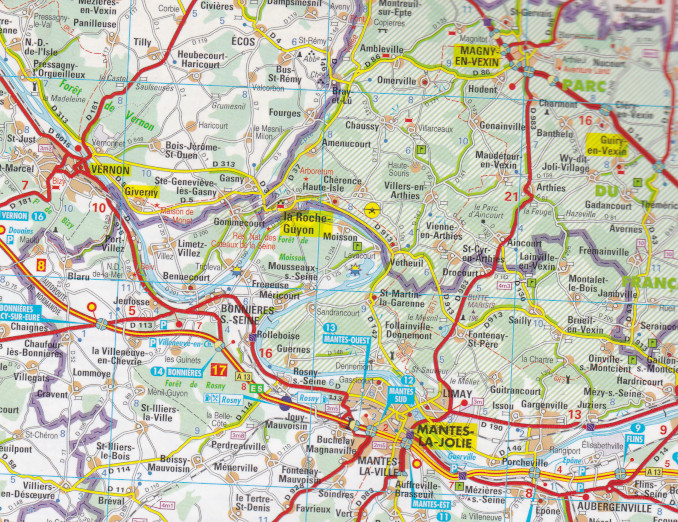

Les villes en jaune

L’usage généralisé du GPS a rendu obsolète celui des cartes routières. Il est si pratique de se laisser guider, n’est-ce pas ? 😉 Dans notre monde pressé, cet instrument n’a pas son pareil pour nous emmener rapidement d’un point à un autre. Mais que l’on n’ait d’autre objectif que de musarder, et voilà notre navigateur dérouté. Ses fonctions supposées révéler les points d’intérêt sont décevantes. Dans ce cas, rien ne vaut le bon vieil atlas routier.

Peut-être avez-vous le même dans un recoin de votre voiture, épaisse couverture rouge et reliure à spirales. Il accuse quelques années, mais qu’importe, ce qui vous intéresse ne change guère : les localités pleines de charme.

Je voudrais profiter de ces lignes pour remercier les concepteurs de la carte, qui ont pris la peine d’évaluer l’agrément touristique non seulement des grandes villes, mais aussi des petites bourgades. Sur mon atlas, les noms des villages et des bourgs pittoresques nichés au bord de l’eau ou dans la verdure sont indiqués sur un fond jaune.

Qu’importe le prétexte, quitter l’autoroute pour une conduite plus détendue, profiter d’un déconfinement, organiser un road-trip à moto en mode slow tourisme, trouver un but de promenade de week-end avec mamie… les villes en jaune tiennent leurs promesses. Je ne cesse de m’étonner qu’il y en ait tant dont je n’ai jamais entendu parler, des petits bijoux patrimoniaux et tranquilles qui vous offrent avec bonhomie leurs façades et leurs églises, leurs ruelles tortueuses et les fleurs de leurs jardins.

Dans notre coin, on ne sera pas surpris de voir Giverny et Vernon être indiqués en jaune, tout comme Les Andelys, La Roche-Guyon ou Lyons-la-Forêt. En regardant de plus près, on trouve inévitablement des villes qui n’ont pas eu ce privilège et l’auraient sans doute mérité. C’est le cas de Gaillon, à mon avis. Mais dans l’ensemble la sélection est fiable.

Regardez autour de chez vous, et vous aurez peut-être la surprise de découvrir des noms jamais entendus, et plus encore d’aller voir ce qu’ils cachent. C’est l’occasion de changer d’itinéraire. Nous arpentons toujours les mêmes routes, et quelquefois le changement de département ou de région constitue une barrière psychologique dont nous n’avons même pas conscience. Repérez une ou mieux plusieurs localités en jaune et lancez-vous… Quand vous serez au fond de la campagne, votre GPS sera content d’avoir un nom à se mettre sous la dent.

Août ou la gloire des potagers

Le coeur de l’été marque le moment de l’opulence des potagers, celui d’une abondance que l’on voudrait sans fin. Pour les châteaux ouverts au public qui ont maintenu cette tradition d’un jardin nourricier, il existe bien des façons de rendre celui-ci aussi beau que généreux. Le potager du château de Villandry en est sans conteste l’un des exemples les plus aboutis.

Plus près de Giverny, à la Roche-Guyon, le jardin du château aligne ses fruitiers et ses rangs de légumes. Les cardons sont de la fête. Ils s’élancent dans les hauteurs, bien au-dessus des têtes des promeneurs, qu’ils étonnent par le contraste de leurs feuilles dentelées et piquantes avec la grâce délicate de leurs houppettes mauves.

Devant vous

Elle est Américaine, mais son humour est très anglais. Kathryn Marshall est une artiste qui se glisse dans la peau de personnages ayant un ascendant sur les autres – présentateur télé, prof de yoga, ou, en l’occurrence, une guide – pour ses performances, délicieusement décalées. Je ne voudrais pas trop vous en dévoiler pour vous laisser le sel de la découverte, tout comme le public, assez médusé. Je viens de découvrir sa performance d’il y a cinq ans au château de la Roche-Guyon, où je guide aussi (mais pas du tout de la même façon !!).

Devant vous fausse visite guidée de la Roche-Guyon par Kathryn Marshall

Ce qu’elle choisit de montrer et tout ce qu’elle passe sous silence interrogent en creux notre propre lecture du lieu. Qu’est-ce qui est digne d’intérêt ? Et pourquoi ? Quel est l’arbitraire du guide dans le choix de ce qu’il donne à voir, et quelle part tiennent les attentes implicites du public ? Et par quelle cécité passons-nous à côté de quantité de détails ?

Et puis, dans un tout autre registre je lui trouve une ressemblance curieuse avec la duchesse d’Enville, le personnage gravé devant lequel elle se tient dans la pièce peinte en rouge. Qu’en pensez-vous ?

On déconfine à Giverny

Cela a quelque chose du supplice de Tantale. A Giverny, les jardins sont dans tout leur éclat, derrière des grilles fermées. Les visiteurs venus des alentours, les fameux 100 kilomètres à vol d’oiseau, se pressent dans les rues, à la faveur d’un week-end de l’Ascension radieux. Leurs voitures ont rempli le parking à demi : ils sont plusieurs centaines.

Ils sont nombreux à porter un masque. Ils déambulent en couple ou en famille, heureux de sortir de chez eux, de retrouver la joie d’une escapade. Mais celle-ci tourne court. Rien à visiter, pas même l’église. Pas moyen de s’asseoir pour prendre un verre ou manger un morceau, guère de vente à emporter. Marcher au grand air ailleurs qu’autour de chez soi, c’est déjà ça.

Dans la rue Claude Monet, on n’entend que du français, et c’est un peu bizarre. Contrairement à d’habitude, les promeneurs parcourent la voie principale de Giverny de bout en bout plutôt que de rester dans le quartier des musées, puisqu’il n’y a pas grand chose d’autre à faire. Seules les galeries de peinture sont ouvertes, sous réserve d’application de la distanciation et avec recommandation du port du masque.

Je suis entrée, tout à la joie de bavarder un moment avec des gens que je connais. Pendant que nous papotons, c’est un crève-coeur d’entendre des dames demander, avec beaucoup de gentillesse et de politesse, si elles peuvent utiliser les toilettes. Tout est fermé, les commodités les plus proches, c’est… chez elles.

Naturellement, les fourrés ont repris du service. Même situation à la Roche-Guyon ou sur la route des Crêtes, ce belvédère au-dessus de la Seine si prisé pour le pique-nique. Pourquoi est-ce que tout le monde s’agglutine au même endroit ? La campagne est si vaste, dès qu’on s’éloigne un peu.

C’est une situation bancale qui ne saurait durer. Giverny retient son souffle, en attente des nouvelles décisions gouvernementales. L’Eure est en zone verte. On parle d’une possible réouverture en juin pour la Fondation Monet. Les terrasses aussi, espérons-le. Tout le monde pense la même chose, même si c’est encore en partie du domaine du rêve : il est temps que ça se termine. On n’est pas encore sortis du tunnel, mais il y a de la lumière au bout. On déconfine. Et le soleil brille si fort.

Claude Monet dans la collection Chtchoukine

Le Parlement, les mouettes, Claude Monet 1901 huile sur toile 81 x92 cm. Musée Pouchkine, Moscou.

Commencer une collection de tableaux par un Monet, c'est un bon début. La scène se passe en 1898. Le très riche Sergueï Chtchoukine, magnat russe de l'industrie textile et de la finance, fait l'acquisition des Rochers à Belle-Ile auprès du marchand d'art parisien Durand-Ruel. La marine de Monet ouvre la voie à douze autres toiles du maître de Giverny.

On peut découvrir l'ensemble de ces toiles en ligne, et même des photos de la salle Monet du palais Troubetskoy qui montrent comment les oeuvres étaient accrochées. Tous les tableaux se touchaient, cadre contre cadre, sur deux rangées. Rien que des chefs d'oeuvre : le Déjeuner sur l'herbe, Femme au jardin, Lilas au soleil, une vue d'Etretat, de Dieppe, le Parlement de Londres, deux Cathédrales de Rouen, un Pont japonais, une Prairie à Giverny… Des toiles envoûtantes, magiques.

Presque tous ces Monet sont encore pour quelques jours à Paris à la Fondation Vuitton, en compagnie des très nombreuses autres pépites de la collection Chtchoukine. Juste avant la révolution russe et l'exil, le collectionneur se passionnait pour l'art de Picasso et de Matisse. Il avait même acquis un tableau de Braque inspiré du château de la Roche-Guyon. Voir sa collection rassemblée dans la capitale française, voilà un projet qui lui aurait certainement beaucoup plu.

Les plus beaux villages de l’Eure

Les moines ont toujours su admirablement choisir les endroits où ils construisaient leurs monastères. La belle abbaye du Bec-Hellouin est nichée dans une petite vallée verdoyante, celle du Bec, et elle est accompagnée d’un petit bijou de village normand.

Les moines ont toujours su admirablement choisir les endroits où ils construisaient leurs monastères. La belle abbaye du Bec-Hellouin est nichée dans une petite vallée verdoyante, celle du Bec, et elle est accompagnée d’un petit bijou de village normand.

Le département de l’Eure possède deux villages labellisés « plus beaux villages de France » : Lyons-la-Forêt et le Bec-Hellouin.

Deux villages, ce n’est pas énorme, mais la vocation touristique de l’Eure n’est pas aussi prononcée que celle des départements qui concentrent le plus de villages labellisés, comme, disons, la Dordogne, où ils sont les uns à côté des autres.

Tout près de Giverny, dans le Val d’Oise, la Roche-Guyon est le seul village labellisé de toute l’Ile-de-France, une région pas vraiment en pointe pour le tourisme rural.

Ce n’est pas une distinction qui tombe du ciel, mais le fruit d’une démarche de la municipalité. Pour entrer dans le club assez fermé des Plus Beaux Villages, qui ne compte actuellement que 155 membres en France, il faut d’abord le demander. Et satisfaire à une série de critères, dont certains éliminatoires. Il est ainsi impératif de rester sous la barre des 2000 habitants, et d’avoir au moins deux monuments classés.

27 autres critères sont examinés par le jury avant l’attribution du label. Si le résultat est concluant, le gain en terme d’image sera très important. Le coût lui aussi n’est pas négligeable, puisque le village doit payer une cotisation annuelle de plusieurs euros par habitant.

Les frasques des fresques

Cela faisait bien une dizaine d’années que je n’avais pas visité l’église de la Roche-Guyon, dédiée à Saint-Samson : les petites églises de village sont généralement maintenues fermées. J’avais gardé le souvenir très vif de fresques magnifiques, ornant les voûtes de bleu roi piqué d’étoiles d’or.

Cela faisait bien une dizaine d’années que je n’avais pas visité l’église de la Roche-Guyon, dédiée à Saint-Samson : les petites églises de village sont généralement maintenues fermées. J’avais gardé le souvenir très vif de fresques magnifiques, ornant les voûtes de bleu roi piqué d’étoiles d’or.

Hier, à l’occasion des journées du Patrimoine, j’ai de nouveau franchi le seuil de l’église de la Roche-Guyon. Et vous imaginez ma stupeur en découvrant le décor peint.

Les fresques n’ont pas fait de frasques, elles datent du 19ème siècle et mériteraient une restauration. C’était donc bien les mêmes que j’ai vues naguère.

Mais le bric-à-brac de la mémoire m’a fait surimposer une voûte vue ailleurs avec le souvenir émerveillé de découvrir des fresques dans une église, ce qui n’est pas si fréquent.

Je me demande où j’ai bien pu voir une voûte peinte en ciel étoilé. Vous avez une idée ?

Et puis accessoirement, je trouve les tours que joue la mémoire bien étonnants, et les témoignages oculaires bien fragiles.

Commentaires récents