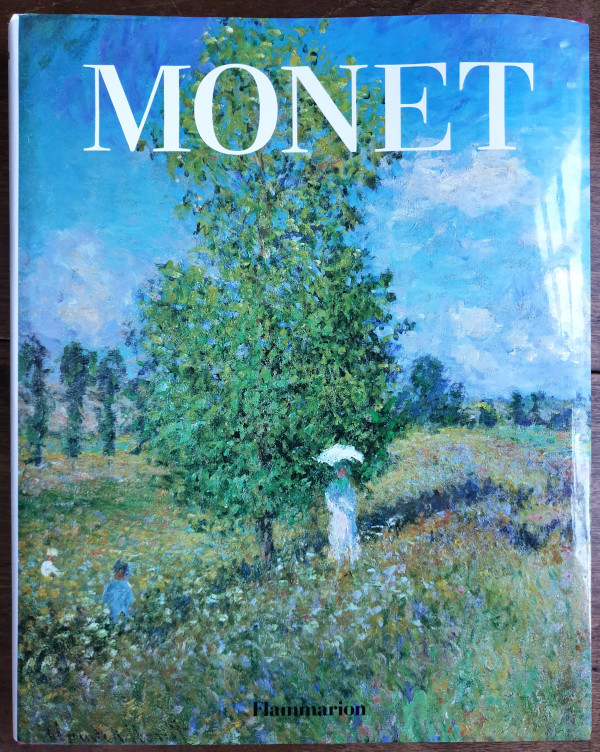

Catalogue raisonné de Claude Monet

Le Wildenstein Plattner Institute a eu la générosité de mettre en ligne les deux éditions du catalogue raisonné de Claude Monet.

La première édition signée Daniel Wildenstein est parue volume après volume à partir de 1974 à la Bibliothèque des Arts à Lausanne. Elle compte 5 tomes, le dernier étant consacré aux dessins et pastels de Monet. C’est la plus complète puisqu’elle rassemble une biographie annotée, une reproduction en noir et blanc de chaque oeuvre et tous les détails la concernant, et les lettres envoyées par Claude Monet. Elle présente aussi d’intéressantes photos faites sur les lieux peints par Monet dans les années 1960, un certain nombre de grandes reproductions de tableaux en couleurs, et des cartes soignées.

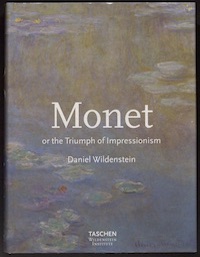

La seconde édition (Taschen) publiée en 1996 a l’avantage d’avoir été révisée et d’être plus récente, de présenter la plupart des tableaux en couleurs, mais elle ne contient pas les lettres, ni les notes qui accompagnent la biographie, ni les photos des lieux, ni le dernier tome sur les dessins et pastels. La biographie est proposée d’un seul tenant dans le volume 1 et non répartie par tronçon dans chaque tome. Cette biographie a aussi été éditée à part sous le titre ‘Monet ou le Triomphe de l’impressionnisme’ également chez Taschen.

De très riches index complètent ces catalogues et listent les sources, les expositions, les musées, les collectionneurs, les motifs représentés… Ce sont des mines inépuisables d’informations.

La famille d’Alice

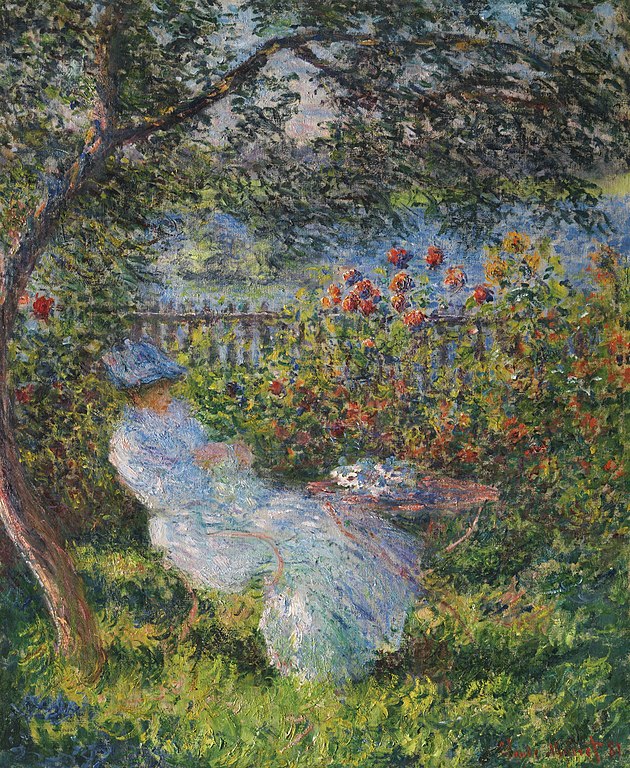

A l’époque de Vétheuil, Alice pose pour plusieurs tableaux de Monet dans le jardin qui descend vers la Seine

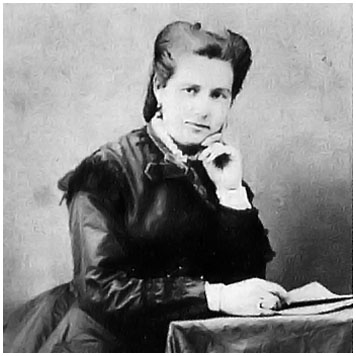

Alice Hoschedé-Monet, la seconde épouse de Claude Monet, est née Raingo le 19 février 1844 à Paris 11e. Ses parents la prénomment Angélique Emélie Alice : on voit que le prénom usuel n’est pas forcément le premier de l’état-civil.

A sa naissance, sa mère Anne Jeanne Coralie Boulade a 25 ans et déjà un premier fils. Elle donnera naissance à 9 enfants au total, 6 filles et 3 garçons ; le plus jeune vient au monde 12 ans après Alice. Celle-ci a donc vu la fratrie s’agrandir et a été habituée à vivre dans une famille nombreuse. Lorsqu’elle-même se retrouvera mère et chargée de 8 enfants, elle saura faire face. Voici les membres de cette fratrie dont Alice fait partie :

Louis Benjamin Ernest Raingo né en 1841, qui épouse Anastasie Fossey

Angélique Emélie Alice Raingo née en 1844, future Mme Hoschedé puis Mme Monet

Jeanne Léonie Louise Raingo née en 1845, future Mme Coste

Gabrielle Anne Marie Raingo née en 1847, future Mme Vialatte

Cécile Victorine Joséphine Raingo née en 1849, future Mme Remy

Amédée Alphonse Léon Raingo né en 1851, qui épouse Agathe Devirgille puis Antoinette Devirgille

Ernestine Amélie Marguerite Raingo née en 1852, future Mme Le Moyne

Amélie Marie Isabelle Raingo née en 1854, future Mme Pagny

Jean Jules Paul Raingo né en 1856

Leur père, Denis Lucien Alphonse Raingo, est né à Tournai, en Belgique, en 1802. Son épouse a 17 ans de moins que lui. Papa Raingo est associé dans la société Raingo frères, fabricants de bronzes. Il est lui-même le 5e enfant d’une famille Raingo qui en compte 8. Ses enfants listés ci-dessus ont donc beaucoup d’oncles et tantes et de nombreux cousins.

Se rabougrir

A l’automne 1886, Claude Monet travaille à Belle-Île-en-Mer et doit affronter une météo peu favorable à la peinture en plein air. Au terme d’une journée où il a plu sans discontinuer toute l’après-midi par vent du nord, alors qu’il écrit à sa compagne Alice, il a bien du mal à se réchauffer dans sa chambre à l’auberge de Kervilahouen, et il lui annonce qu’il ne répondra pas à son fils Jean ce soir car :

J’ai les pieds gelés et je ne vois qu’un moyen de me réchauffer, c’est de me rabougrir dans mon dodo.

Lettre 723 26 octobre 1886

Me rabougrir dans mon dodo ! Au milieu des considérations de toutes sortes qui peuplent ses pensées et dont il fait part à sa compagne, l’expression étonne à double titre, par son dodo familier et son rabougrir bizarre. Qu’est-ce que ce terme que nous employons surtout au participe passé comme synonyme de chétif vient faire là ?

Une recherche du sens de rabougrir sur internet apporte, à côté de très nombreux emplois pour les végétaux, une définition qui colle si exactement à l’usage que Monet fait du terme qu’il ne peut s’agir d’une erreur :

Se rabougrir décrit le comportement d’un individu qui chercherait à rassembler bras et jambes contre son corps, pour réduire son espace corporel, pour garder sa chaleur corporelle ou pour rester dans un état de prostration.

Malheureusement je n’ai pas trouvé cette définition ailleurs que sur le site l’internaute. Larousse, Littré, Robert, l’Académie française font l’impasse dessus. Mais son emploi par Monet me conforte dans l’idée que cet usage pronominal du verbe a existé, même s’il n’était pas fréquent. Est-ce un régionalisme ?

Les bonnes manières

Les lettres de Claude Monet à sa compagne puis épouse Alice Hoschedé regorgent de détails sur les séjours du peintre loin de la maison familiale, son travail et ses rencontres. Elles révèlent aussi la nature du lien qui unit ce couple. Même à distance, Monet se préoccupe de la vie de la maisonnée et des soucis d’Alice. Il se montre tendre, aimant, attentif. Parfois, ses lignes révèlent la complicité qui règne entre eux deux : Monet cherche à faire sourire sa femme. C’est ainsi qu’il change de niveau de langue par l’usage de mots d’enfants ou de tournures populaires :

Lettre de Claude Monet à Alice Hoschedé depuis Bordighera, le 27 mars 1884

Merci de votre belle photographie, mais j’aime peut-être mieux la première ; mais les deux sont bien et je suis enchanté de les avoir ; mais ce que j’aimerais mieux, c’est l’original, c’est rien de le dire, comme on dit dans le monde.

L’antiphrase « Comme on dit dans le monde » est un marqueur pour avertir sa lectrice que l’usage de l’expression « c’est rien de le dire » est intentionnellement décalé. Alice et Claude sont tous deux des bourgeois qui ont reçu une éducation soignée et contrôlent leur langage tout autant que leur maintien.

Je me figure qu’ils ont à coeur d’enseigner de bonnes manières de table à leurs enfants, et que les remarques sur la façon de faire usage des couverts doivent être fréquentes dans la salle-à-manger de Giverny. C’est sur ce socle de valeurs partagées que Monet s’appuie, dans la même lettre, pour faire rire Alice aux dépens d’un pensionnaire de son hôtel en Italie :

L’hôtel s’est subitement rempli à nouveau, toujours des Anglais et des Allemands. La patronne a pensé m’être très agréable en mettant le peintre français près de moi à table, et je le déplore, car il est idiot, et heureux qu’il est de me trouver, il ne cesse de me causer ; avec cela il est dégoûtant et mange comme un saligaud ; voisinage peu agréable.

Dame ! Il n’y va pas avec le dos de la main morte. Un saligaud, ou « un homme méprisable, ignoble » : on voit toute sa fatigue le soir et son peu de goût des relations sociales, surtout avec des peintres « idiots », c’est-à-dire qui ne comprennent pas la nouvelle peinture chère à Monet. Bien d’autres personnages se trouvent épinglés au fil des lettres, mais quelquefois les rencontres sont tout de même très agréables, comme celle de Geffroy à Kervilahouen.

Oranges, citrons et mandarines

Pendant l’hiver 1884, Claude Monet fait un long séjour en Italie sur la côte ligure, non loin de Menton. Il est ébloui par la lumière de la Méditerranée et par la végétation exotique qu’il découvre : palmiers et agrumes rivalisent de beauté dans les environs, notamment dans le jardin de M. Moreno, où il est accueilli pour peindre.

Lettre à Alice, Bordighera le 25 février 1884

M. Moreno est décidément un homme charmant ; en sortant de travailler dans son jardin aujourd’hui, il m’a fallu m’y rafraîchir, manger des fruits – et quels fruits ! – et je suis rentré chargé de fleurs et d’oranges et de mandarines, ainsi que de citrons doux qui sont délicieux à manger.

(…) Embrassez bien fort les bébés, dites-leur qu’ils recevront des manradines et des fameuses, car je n’en ai jamais mangé de pareilles.

Cette lettre est complétée de la note suivante :

C’est à dessein que Monet suit la prononciation enfantine : « manradine » pour mandarine.

Les bébés en question ne sont plus si petits que ça : Jean-Pierre, né le 20 août 1877, a 6 ans et demi, et Michel né le 17 mars 1878 a presque 6 ans. Il est probable qu’ils ne font plus cette charmante faute de prononciation, et que Monet évoque un mot d’enfant plus ancien, par complicité avec Alice.

Les manradines promises vont mettre longtemps à arriver. Telles l’Arlésienne, de lettre en lettre on en parle beaucoup mais on ne les voit jamais.

3 mars : (…) M. Moreno que je n’ai malheureusement pas rencontré chez lui, de sorte que je ne peux dire si les manradines sont parties.

4 mars : Je ne puis vous annoncer encore l’envoi d’oranges. J’ai vu M. Moreno. (…) Il a été occupé ces jours-ci, (…) mais il doit faire cueillir les oranges et fera l’envoi.

5 mars : M. Moreno décidément me gâte : il m’a envoyé aujourd’hui un énorme panier de manradines. J’ai été le remercier, pensant que c’était pour envoyer aux enfants, mais il veut faire l’envoi lui-même ; celles-ci étaient bien pour moi, me rafraîchir en rentrant du travail. On n’est pas plus aimable.

11 mars : J’écrirai aux petits demain, mais je voudrais pouvoir leur annoncer que les oranges sont en route et j’espère voit M. Moreno demain.

12 mars : J’ai travaillé ce matin chez M. Moreno, mais ne l’ai pas vu ; mais comme je ne puis lui rappeler sa promesse, je m’arrangerai pour aller un de ces soirs dîner à Menton et faire moi-même un envoi de manradines, afin que les petits en aient pour la naissance de Michel et aussi pour vous rafraîchir un peu.

Monet tient sa promesse dès le 14 mars, où il écrit à Alice depuis Menton : Vous devrez recevoir par la poste six boîtes de fleurs dont deux pour les petits, à leur adresse du reste, puis par chemin de fer deux boîtes de manradines avec fleurs de poivriers et d’eucalyptus.

Les petits et les grands ne manqueront pas de bons fruits, car le 16 mars : Je suis heureux de vous annoncer que M. Moreno a fait hier son envoi ; donc les enfants auront de quoi s’en régaler avec ce que j’ai envoyé de mon côté ; je ne sais s’il en a envoyé beaucoup, mais à coup sûr elles seront bonnes, vous me direz cela.

Le 17 mars, jour de l’anniversaire de Michel, Monet pense aux enfants : A l’heure où je vous écris, les petits doivent être bien heureux, bien excités sans doute, car je sais bien qu’ils doivent être gâtés. J’espère que tous les envois, fleurs et manradines, seront arrivés à temps.

Il faut croire que non, car le 21 mars : J’espère qu’enfin les mandarines vous sont arrivées, et en bon état, et dites-moi comment est l’envoi Moreno, afin que je le remercie de nouveau en lui annonçant la bonne arrivée.

Enfin le 22 mars : Les enfants ont dû être bien contents de leurs manradines si longues à venir.

Monsieur Baudy derrière son comptoir

huile sur toile 34.9 × 44.5 cm – 1888, Smithsonian American Art Museum, Washington DC

La scène est à Giverny, en février 1888. John Leslie Breck, peintre américain de la première heure dans le village, fréquente l’hôtel Baudy, du moins son bistro, car les chambres ne sont probablement pas encore terminées à cette date. Et comme le paysage est assez morne à cette saison, il prend pour modèle Lucien Baudy installé au comptoir du bar.

Une petite estrade permet à Lucien Baudy de mieux voir ce qui se passe dans la salle même quand il est assis, un miroir derrière lui révèle qui entre même quand il est retourné. Verres et bouteilles s’alignent sur des étagères à portée de main. Contrastant avec cette impression de rangement et d’organisation, le comptoir est encombré de coupes posées en équilibre, de bouteilles, carafes et de ce qui semble être un plateau chargé de petites bouteilles d’huile et de vinaigre à poser sur les tables du restaurant. On devine que c’est une heure creuse, peut-être l’après-midi.

Au sol, le chat se pelotonne non loin de son maître. La porte de la cuisine reste fermée. La palette joue des tons de bruns et de roses, créant une atmosphère paisible. La touche impressionniste laisse voir chaque coup de brosse. Breck a néanmoins considéré son étude comme finie puisqu’il l’a signée et dédicacée ‘à Madame Baudy’. J’imagine la joie de la patronne en recevant cette oeuvre.

Le tableau a par la suite appartenu à Donald et Helen Douglass, qui en ont fait don au Smithsonian American Art Museum.

Lumières de Noël à Evreux

Enguignonné

La correspondance de Claude Monet révèle des tournures de langage qui seraient qualifiées d’archaïques, désuètes ou vieillies dans les dictionnaires d’aujourd’hui. Le vocabulaire s’érode, les tournures sont remplacées par d’autres. Du reste a fait place à d’ailleurs. Nous utilisons moins cependant et lui préférons mais. Monet est bien aise du succès de l’exposition de Boudin, qui le rendrait heureux aujourd’hui. On chercherait en vain un du coup dans ses lettres, alors que nous le prononçons toutes les cinq minutes.

J’ai souri en rencontrant cet enguignonné dans une missive de Claude à Alice. Est enguignonné celui qui est poursuivi par le guignon, la déveine, la malchance. Le préfixe ‘en’ lui donne une nuance supplémentaire, qu’on retrouve dans ensorcelé ou envoûté : il y a quelqu’un qui vous porte la poisse.

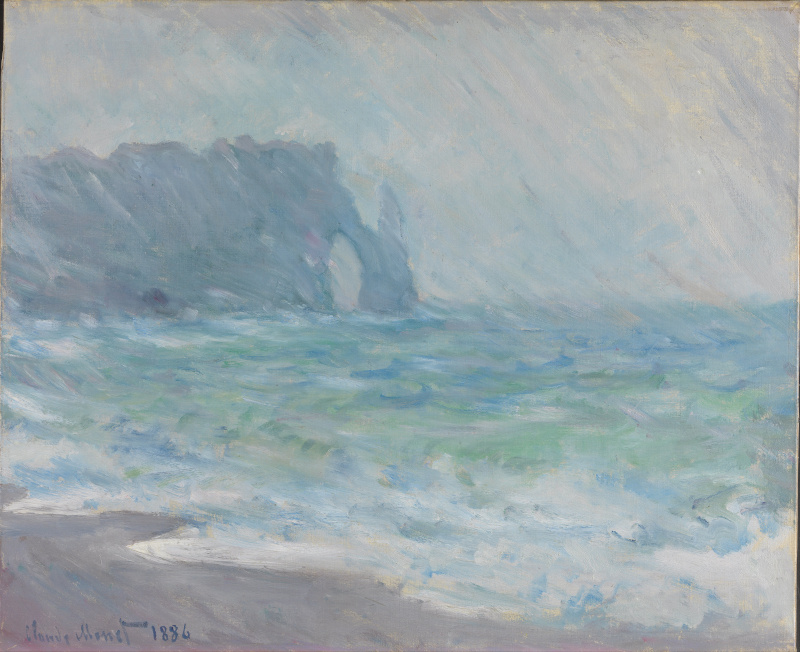

Monet est assez souvent porté à se croire malchanceux. C’est un travers qui étonne chez un homme qui donne plutôt l’image de la solidité et de la puissance. Le 17 février 1883, il écrit d’Etretat à sa compagne Alice Hoschedé :

Je voudrais pouvoir vous donner de meilleures nouvelles et vous dire que je suis à peu près satisfait sinon content, mais je ne dirais pas la vérité. Certes j’ai beaucoup travaillé encore aujourd’hui et j’en suis las et de corps et d’esprit, mais je ne fais rien de bon, je gâte tout, c’est à croire que je suis enguignonné, car j’avais bien commencé.

Tout est contre lui. Au premier rang des récriminations, la pluie qui l’empêche de travailler sur le motif. Ou simplement la météo qui change, l’éclairage qui n’est pas le même, la mer qui monte ou qui descend mal à propos. Ce sont les pêcheurs qui ont déplacé leurs bateaux, comme plus tard les paysans de Giverny démonteront leurs meules. C’est, enfin, la conscience que le temps lui est compté. En l’occurrence, il a prévu de quitter Etretat le 20 février pour préparer une exposition chez Durand-Ruel qui doit ouvrir quelques jours plus tard.

En fait, c’est la tension qu’il s’est créée qui lui est défavorable. Monet travaille bien quand il est détendu. Les voyages pour peindre sont en eux-mêmes une source de stress, qui commence par le choix de la résidence, puis des motifs, et se poursuit par la lutte contre la fatigue. Monet travaille à force pour rapporter un maximum de toiles nouvelles. Chaque jour qui passe coûte en frais de séjour et en tristesse d’être séparé des siens. Il est tiraillé entre le désir de bien faire et l’envie de rentrer. Plus la date du retour approche, plus le stress monte, et le voilà qui s’embrouille dans ses couleurs et ses pinceaux :

Je suis furieux, désolé, navré. (…) j’ai travaillé comme une brute, perdant tout ce qu’il y avait de bien dans mes études. (…) Je suis arrivé à détruire ce qui m’avait donné tant de mal à faire.

(Lettre à Alice depuis Etretat, 16 février 1883).

Le doute s’insinue et provoque cet auto-sabotage. A force de mettre la barre trop haut, de s’entêter à vouloir l’impossible, il se persuade qu’il n’y arrive pas et crée les conditions de l’acte manqué, gâcher des toiles qui étaient bien venues jusque là.

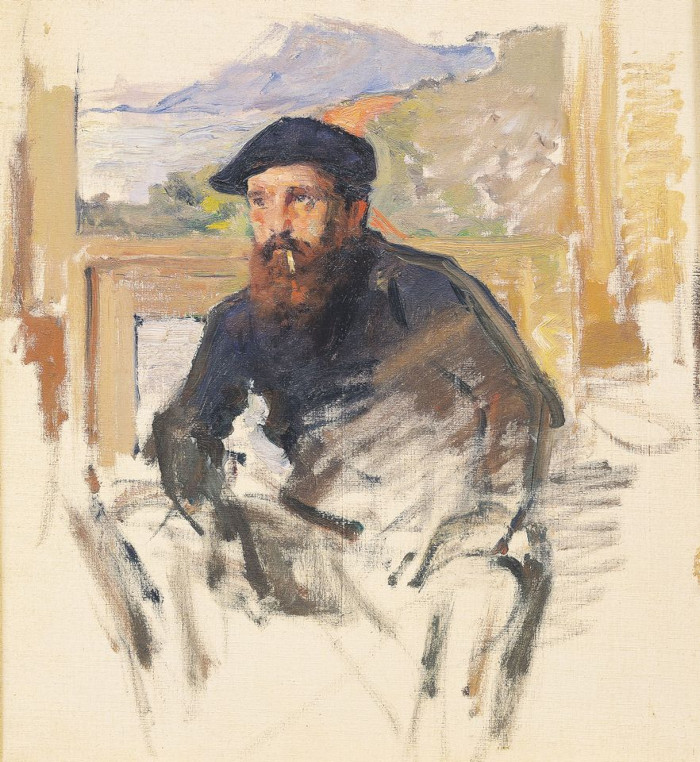

Claude Monet par Charles Giron

C’est une bataille judiciaire qui aura duré 17 ans. Le portrait ci-dessus, qui représente Claude Monet et n’est pas signé, est dû à la brosse d’un peintre genevois, Charles Giron (1850-1914).

Si vous n’êtes pas suisse, il se peut que vous n’ayez jamais entendu ce nom. Mais il est très célèbre dans la Confédération helvétique. En effet, Giron a réalisé ce qui passe pour être l’oeuvre picturale la plus connue des Suisses, la grande fresque de 12 mètres sur 5 qui orne la salle du Conseil national à Berne : Le Lac des Quatre-Cantons, le berceau de la Confédération, datée de 1901. Un tableau de chevalet représentant cette même fresque dont il est l’étude définitive s’est envolé aux enchères à plus de 500 000 euros. Ce n’est toutefois pas la cote habituelle du peintre, comme le montre l’estimation de cette même toile entre 5 000 et 8 000 francs suisses. Les vendeurs ont eu la bonne surprise de voir la valeur de leur bien multipliée par 100 lorsque le marteau du commissaire-priseur l’a adjugé.

Mais revenons à notre pochade non signée de Monet. Ce portrait fait maintenant partie des collections du musée Marmottan-Monet à Paris. Sa propriétaire précédente, Paulette Howard-Johnston, la fille du peintre Paul Helleu, pensait qu’il s’agissait d’un tableau de John Singer Sargent. Cela paraissait logique : Sargent était un ami à la fois d’Helleu et de Monet, et spécialisé dans le portrait. L’oeuvre sert d’ailleurs d’illustration au tome II de la première édition de la biographie de Claude Monet par Daniel Wildenstein en 1979, avec pour légende : « Claude Monet pose dans son atelier pour John Singer Sargent devant une grande toile représentant la Corniche de Monaco ; cat 891. »

Mais quand Paulette Howard-Johnston cède la toile au même Daniel Wildenstein, celui-ci, après une étude attentive, conteste la vente : il est persuadé que le portrait n’est pas de Sargent mais d’un peintre beaucoup moins coté. Sans doute a-t-il détecté qu’il s’agit du Giron documenté par des échanges épistolaires entre Monet et le peintre suisse. Sa biographie de Monet ne précise-t-elle pas, dans les pages consacrées à 1885 :

Le hasard qui préside à la conservation des documents a livré la trace du passage, à Giverny, de Charles Giron. Ce sympathique peintre genevois, non content d’offrir à Monet une pochade le représentant, lui achète une Eglise de Vernon pour 600 francs, prix d’ami, puis note dans un cahier d’intéressantes observations sur la palette du maître. Quelques billets encore de ce dernier, toujours amicaux, puis c’est le silence. Combien de personnages épisodiques, tel Giron, sont passés dans la vie de Monet, comme dans celle de tous les hommes illustres, sans que rien jusque-là soit venu rappeler leur souvenir ?

La première édition du catalogue raisonné – biographie détaille en plusieurs notes de bas de page de quels documents il s’agit, et ils sont nombreux. Dans ses lettres à Alice depuis Menton, où il séjourne brièvement en avril 1884 après sa campagne de peinture de Bordighera, Monet raconte à sa compagne qu’il a été présenté à

… un peintre, un monsieur Giron qui habite le même hôtel que moi, qui voulait me connaître, mais n’osait pas m’aborder ; donc, présentation et réexhibition des toiles, grande admiration ; charmant garçon du reste, nous avons passé la soirée ensemble, promenade en voiture au clair de lune.

D’autres lettres sont adressées au Genevois lui-même. Une dernière note du rédacteur de la biographie Wildenstein précise les observations de Giron suite à sa visite à Giverny, consignées dans un carnet. » Il a passé la journée du 15 février 1885 chez Claude Monet avec Helleu, et il a fait une pochade du maître de Giverny dans son atelier. La palette de Monet, d’après Giron, ne comporte ni terres, ni ocres, mais une gamme de couleurs vives. »

Madame Howard-Johnston, après négociation, accepte la nouvelle attribution et rend la moitié de l’argent contre la promesse que Wildenstein fera don du tableau au musée Marmottan. On sent bien que cette proposition de solution émane de Wildenstein. Impossible pour notre Paulette de suggérer à Daniel de faire don du tableau. Le propriétaire est libre d’en faire ce qu’il veut.

Mais l’histoire ne s’arrête pas là. Lorsque le catalogue raisonné de Claude Monet, établi par la maison Wildenstein, est réédité en 1996, Madame Howard-Johnston a la surprise de découvrir que son tableau est devenu un autoportrait de Monet ! Sous le titre « Portrait de l’artiste dans son atelier, vers 1884« , la reproduction de la pochade trône en tête du tome II. Wildenstein a fait de la place dans la succession chronologique des tableaux pour l’insérer sous le numéro 891a, juste après l’oeuvre de Monet représentée à l’arrière-plan.

La notice qui l’accompagne est pour le moins surprenante :

Peint vers 1884 avec en toile de fond une esquisse du Sentier au cap Martin, n° 891. Attribuée à tort à John Singer Sargent, cette toile est certainement un cadeau de Claude Monet à son ami.

Toutes les lettres et toutes les notes ont disparu de l’édition Taschen.

Voilà donc que Daniel Wildenstein se déjuge. Ce n’est plus une pochade du sympathique Giron, c’est l’un des très rares portraits de Monet par lui-même. La valeur de l’oeuvre se trouve multipliée par 100, au bas mot.

Quelles sont les intentions du marchand et biographe ? Je n’arrive pas à croire qu’il soit prêt à mettre en danger la réputation de sa maison juste pour un tableau. Mais alors pourquoi change-t-il d’avis ?

La seule explication que j’entrevois à la volte-face de cet homme déjà riche à millions, c’est le démon du jeu. Daniel Wildenstein est joueur, comme l’atteste son pari gagné dans la succession Bonnard, ou encore son écurie de chevaux de course. Depuis qu’il a terminé le colossal travail de catalogage de l’oeuvre de Monet, c’est lui qui décide des attributions. Il ne sait pas résister à la tentation de faire ce coup, transformer une toile achetée à la cote d’un Giron en rare autoportrait de Monet. Et au lieu de l’offrir au musée Marmottan, il l’aurait déposée dans un coffre de banque.

Puisqu’il a désormais promu le tableau au rang de vrai Monet, il convient de l’intégrer au catalogue. Wildenstein le glisse en place dans l’édition de 1996.

Cela aurait pu être discret, et peut-être que Paulette Howard-Johnston n’aurait rien remarqué. Elle serait morte quelques années plus tard, sans savoir que Wildenstein n’avait pas tenu sa parole d’offrir la toile, et il aurait pu la mettre sur le marché.

Mais il y a chez certains joueurs un plaisir sans pareil à se vanter de leurs coups, une jouissance du dépit du perdant. Il me semble que c’est la motivation qui pousse le biographe à mettre en scène le tableau dans la réédition du catalogue, pour narguer Paulette Howard-Johnston. C’est gagné, elle sort effectivement de ses gonds. Et l’assigne en justice.

L’histoire se termine bien puisque la vérité a triomphé. La justice a obtenu que l’oeuvre soit donnée au musée Marmottan-Monet. Au passage, la toile a été attribuée à Charles Giron, personnage épisodique dans la vie de Monet, certes, mais qui a su passer à la postérité par son propre mérite.

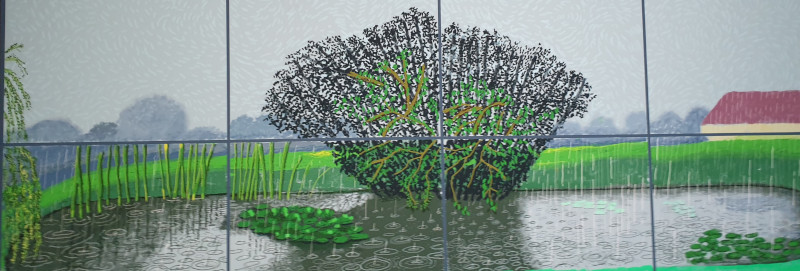

Deux cycles à l’Orangerie

Le musée de l’Orangerie, à Paris, met en parallèle deux oeuvres monumentales qui rivalisent de longueur : au rez-de-jardin, Les Nymphéas de Claude Monet s’étalent depuis près d’un siècle (1927) sur 91 mètres de long par 2 mètres de haut, tandis que A Year in Normandy de David Hockney est longue de « plus de 90 mètres », mais moins haute, et sera visible jusqu’au 14 février 2022 au sous-sol, près de la collection Walter-Guillaume.

Les deux oeuvres célèbrent la nature et les cycles. Monet évoque une journée, avec des vues de l’aube, du crépuscule, de la nuit, Hockney s’attache au cycle des saisons. Monet a mis dix ans à peindre ses panneaux, Hockney les a réalisés en une année, sur une tablette tactile. Tous deux ont travaillé sans bouger de chez eux. Il s’agit dans l’un et l’autre cas d’oeuvres d’octogénaires, en pleine possession de leur art. Et d’artistes qui ont connu de leur vivant les sommets de la consécration.

L’effet produit sur le spectateur est très différent. Les hypnotiques Nymphéas plongent dans une méditation poétique, tandis que Les oeuvres numériques d’A Year in Normandy provoquent une jubilation immédiate. Comment ne pas être happé par ces couleurs vives, cette transcription de la jolie campagne normande en des scènes joyeuses, riantes, quelle que soit la météo ? Elles parlent à l’enfant qui est en nous, on savoure, on déambule tout le long de ces quelque 80 scènes juxtaposées en prenant son temps.

Choix des motifs et des angles, multiplicité des ressources techniques, tout est fascinant dans cette description patiente des changements de la nature autour de la maison de l’artiste. La maîtrise, l’art consommé se manifestent sous une apparente simplicité. Hockney transfigure son jardin et les collines environnantes et nous transmet sa joie d’être au monde. Monet fait de même, avec plus de gravité profonde. Merci à tous les deux.

La fenêtre de Bonnard

Nous sommes dans la salle-à-manger de Pierre Bonnard et Marthe de Méligny à Ma Campagne, un hameau de Vernon sur la rive droite de la Seine. Pierre et Marthe y ont emménagé en 1910, séduits par ce coin de nature à l’écart de la ville, et par la jolie vue qu’ils ont depuis leur maison. Une vue si plaisante que Pierre la prend comme motif de tableaux. Se place-t-il vraiment devant la fenêtre ? On peut en douter, car il aime recomposer dans sa tête l’image aperçue.

Cette oeuvre, qui fait partie des collections du musée des Beaux-Arts Jules Chéret de Nice, a été montrée pendant toute la saison 2021 au musée des Impressionnismes Giverny, dans le cadre de l’exposition De Monet à Bonnard.

Une petite oeuvre qui appartient au musée Poulain de Vernon lui fait écho :

De dimensions beaucoup plus réduites, elle fait penser à un travail préparatoire à la grande toile. Apparemment, c’est la même chose en plus rapide, moins « fini » : même motif, mêmes couleurs. Mais si on compare les deux oeuvres, on s’aperçoit que le cadrage diffère. La partie droite de la fenêtre est coupée dans le tableau du musée de Vernon.

Impossible de positionner la toile de Vernon sur celle de Nice : la partie qu’elle représente n’est pas du même format. Elle se présente au format paysage à Vernon mais comme un portrait, plus haute que large, à Nice. C’est le travail de recomposition mentale qui donne cette élasticité aux formes, en dehors de toute représentation « réaliste » de ce qui se donne à voir.

Un drone de visiteur

La fondation Monet propose sur son site internet une immersion dans le jardin de Giverny sous forme d’une vidéo tournée par un drone. (Production Livemulticam, réalisation Alexandre Camerlo et Laetitia Chou).

Comme un oiseau, vous fondez entre les arbres vers la grande allée. Ce sont ces premières secondes que je préfère. Mais peut-être serez-vous touché par un autre passage.

Ensuite la caméra franchit le pont japonais, fait un tour de bassin et musarde dans les allées. Enfin, musarde… sprinte et valse entre les massifs, beaucoup plu vite qu’on ne peut le faire en marchant. C’est sans doute la loi du genre, mais je préfère avancer tout doucement, presque sur la pointe des pieds, pour me laisser accueillir par le jardin. La complexité des plantations mérite qu’on s’y attarde et qu’on les regarde de près, ce qui n’est pas la fonction d’un drone, évidemment.

L’avantage du drone est d’offrir des angles inédits et de proposer une lecture nouvelle des lieux. Le vidéaste a eu l’idée de donner à voir des images de la propriété dans son environnement, côté val de Seine et côté village. En regardant bien la dernière scène, on aperçoit par exemple les serres de production.

Le 23 septembre, jour du tournage, était une belle journée où j’étais moi aussi dans les jardins. Depuis que les smartphones permettent de faire de bonnes photos, j’en prends presque tous les jours quelques-unes, ce qui m’a permis d’illustrer ce billet avec ce massif jaune si caractéristique de la fin d’été à Giverny.

Vigne vierge à Giverny

Cela sonne comme un vire-langue à répéter à toute vitesse : vigne vierge à Giverny. Les dernières feuilles des parures rouges des murs tombent, annonce de l’arrivée des jours courts et frais. Dans le village de Monet, les portes du jardin et de la maison du peintre se sont fermées. Tandis que les jardiniers s’activent pour préparer les plantations du printemps prochain, les rues ont retrouvé leur calme.

Les visiteurs seront à nouveau attendus à partir du 19 novembre pour découvrir l’exposition hivernale du Musée des Impressionnismes Giverny. Eva Jospin y fera dialoguer ses créations avec les collections du musée. L’artiste affectionne le carton, dont elle apprécie la rudesse. Avec minutie, elle en tire des forêts délicates. Chaque oeuvre lui demande plusieurs mois de travail, dit-elle. On verra aussi une très grande broderie qu’elle a réalisée, de plus de 10 mètres de long. On peut l’écouter en podcast ici, et trouver plus de détails sur l’expo là.

Monet ou l’obsession de peindre

En 1983, une imposante biographie de Claude Monet est parue aux Etats-Unis, avant d’être publiée en français chez Flammarion l’année suivante. L’ouvrage de 300 pages en grand format coûtait à l’époque la bagatelle de 520 francs (soit 151 euros de maintenant selon l’Insee). Aujourd’hui, chanceux que nous sommes, plus la peine de casser sa tirelire pour accéder aux lumières des auteurs : le livre est disponible d’occasion dès 3,36 euros chez Rakuten, ce qui correspondrait à 11,51 francs de 1983.

Les auteurs, oui, car ils sont deux à s’être partagé la tâche. Robert Gordon a rassemblé une très riche documentation et s’est donné pour but d’analyser comment Monet a résolu les problèmes picturaux qui se posent à tout peintre : lumière, couleur, composition, structure. Andrew Forge s’est attaché aux aspects plus biographiques de l’ouvrage.

Je suppose donc que c’est Robert Gordon qui se livre à ce commentaire sur Camille sur son lit de mort… à moins que ce soit Forge, peintre lui-même. Il commence comme une paraphrase du texte de Clemenceau, mais finit par l’éclairer de façon intéressante :

Au moment de la mort de Camille eut lieu un incident qui maintenant fait partie de la légende de Monet. Il peignit d’elle une étude sur son lit de mort. Ce n’était pas extraordinaire en soi ; ce qui est extraordinaire, c’est le commentaire qu’il en fit et que Georges Clemenceau a rapporté dans le livre qu’il écrivit plus tard sur l’oeuvre de son ami. Monet se servit de cet épisode pour expliquer de façon un peu dramatique son lien asservissant à la peinture. Au lieu de définir cet acte comme un ultime hommage à sa femme défunte, Monet exprime sa révolte contre un comportement qu’il juge contre nature ; car même à son chevet, il avait été conscient du détachement avec lequel l’oeil du peintre estimait la lumière tombant sur son visage, identifiait la succession des valeurs, traduisait ses traits ravagés et irremplaçables en un problème pictural. C’était inhumain ; il se comparaît à une bête de somme attelée à une meule – la meule du métier, qui le coupait de l’expérience humaine ordinaire.

D’accord, d’accord… Mais voici maintenant l’analyse de l’auteur :

Monet n’était pas le premier à se sentir pris au piège d’une vocation. (…) Mais chez lui, ce sentiment revêtait un caractère particulier : il se plaignait non pas de l’obsession mais de la nature même de l’activité qui la créait. Il y a quelque chose de troublant dans cette aptitude spécifique à observer les choses et les gens avec un désintéressement si absolu que les identités finissent par s’estomper.

(c’est moi qui souligne). L’auteur détaille ensuite la mécanique du regard du peintre, en notant que

lorsque nous appliquons notre faculté de regard à des buts pratiques, nous ne remarquons pas que les choses changent de forme lorsqu’on s’en approche, que la couleur est modifiée par la lumière, l’ombre, la distance, ni d’autres détails qui pour un peintre pourraient s’avérer d’une extrême importance. Le souci d’exprimer la lumière par la couleur et par cette sorte d' »enveloppe » atmosphérique suppose nécessairement chez Monet un détachement porté à un degré sans précédent.

Monet détaché du monde par sa volonté d’en transcrire l’apparence, à sa façon si personnelle… Cela sonne très juste et paraît être la clé non seulement de Camille sur son lit de mort mais aussi de ce qui l’a tenu à ses Grandes décorations pendant la Première Guerre mondiale. Une sorte de méditation thérapeutique quand la réalité du monde est insupportable. Il se met à peindre, et tout le reste disparaît, est dissous dans cette concentration du regard.

Le bassin de Monet en octobre

Octobre, ou les effets bleus sur l’étang de Giverny :

« On n’a pas assez de ses deux yeux pour tout voir »

Dans le jardin de fleurs de Claude Monet, septembre déploie sa folie, lançant les corolles jaunes des hélianthes jusqu’à un mètre au-dessus de la tête des visiteurs. Les dahlias, les cupheas, les tithonias, les célosies se bousculent, se pressent et se hissent les unes au-dessus des autres pour mieux voir. Elles assistent au défilé de leurs admirateurs et ne veulent pas en perdre une miette.

Dans les allées règne une soif de voir. Chacun absorbe ce fourmillement de couleurs, ces plantations si denses qu’elles donnent le tournis. Les visiteurs repèrent deci delà des têtes connues, des fleurs qu’ils savent identifier. Mais impossible de les reconnaître toutes. Même avec les meilleures applications, on y passerait trop de temps.

Le groupe que je guide à Giverny est-il sous le charme de ce foisonnement généreux et coloré ? Ce sont des personnes âgées qui se sont levées bien avant l’aube et ont fait plusieurs heures de route pour arriver. Le voyage a été deux fois reporté, il a pu enfin avoir lieu. Elles se sont pliées à toutes les contraintes sanitaires, et les voici enfin dans ce jardin inattendu.

Je me demande ce qu’elles ressentent. Jusque-là elles m’ont écoutées, polies, sans jamais poser la moindre question, presque sans réaction.

Je les regarde avec tendresse, et un peu d’admiration. Est-ce que j’aurai leur courage pour bouger encore, quand j’aurai leur âge ? D’endurer la fatigue d’un voyage pour aller voir de jolies choses ? Est-ce que, dans les mêmes conditions, je ne serai pas sonnée, la tête vide ? Je m’applique à être aussi claire que possible, à bien expliquer sans prendre de raccourci. Je crois deviner une espèce de stupeur devant l’étrangeté des plantations imaginées par Claude Monet. On est enseveli sous l’avalanche.

Nous repartons, et je les entends se dire entre elles que c’est beau, que c’est du travail, et se parler de ce qu’elles font pousser sur leurs balcons. Et puis tout à la fin, l’une d’elles me livre leur ressenti, elle a cette jolie formule si juste et qui me touche : « On n’a pas assez de ses deux yeux pour tout voir. »

Eucomis

Dans la salle-à-manger de Claude Monet à Giverny, le petit chat de céramique dort sur son coussin, près d’une plante en pot. Tout en haut de la longue tige, on aperçoit le petit toupet de feuilles caractéristique de l’eucomis, qui lui a valu le nom de plante ananas. Les fleurs s’alignent en grappe juste au-dessous, charnues et comme découpées à l’emporte-pièce, ravissantes, et feront bientôt place à des graines décoratives elles aussi.

L’eucomis a aussi sa place au jardin, où cette bulbeuse prospère à condition d’être placée en plein soleil dans un sol riche et bien drainé. Elle fleurit tard, en août ou septembre, et prend ainsi le relais d’autres bulbeuses plus précoces.

Des perles sur ma robe

Après la pluie, les fleurs rivalisent d’élégance. Elles tourbillonnent, parées de bijoux pour le bal. La rose rose fait gonfler ses jupons.

La blanche lavatère s’anime de lumière.

Le dahlia s’est mis un brillant derrière l’oreille.

Eloge de la lenteur

Visiter un jardin, c’est une invitation à ralentir. Bien sûr on peut le parcourir au pas de charge, en saisir une vision d’ensemble fugace, qui sera vite effacée. Mais pour vraiment le comprendre et l’emporter avec soi pour longtemps, il faut prendre le temps de s’apaiser jusqu’à son rythme à lui.

Un jardin vibre et bouge, tout doucement. Arrêtez-vous et regardez. Vous percevez d’abord les mouvements provoqués par le déplacement de l’air. Les feuilles s’agitent sous la brise, les rameaux de saule ondulent. Tiens ! Quelque chose remue dans ce massif : un oiseau vit sa vie sous les fleurs, à la recherche de nourriture. Un autre vient de s’envoler, laissant derrière lui une tige qui se balance.

Les bourdons et les abeilles font la cour aux fleurs. Certaines les attirent plus que d’autres et suscitent des visites répétées. Tout ce petit monde travaille avec assiduité, sans musarder ni prendre de pause.

Rapprochons-nous encore, pourquoi pas à distance d’objectif. Faire des photos d’un lieu est une bonne façon de s’obliger à y prêter attention. Et voilà tout un nouveau monde qui se dévoile, fait de déplacements imperceptibles.

Les plantes sont mues par leur énergie propre. Elles s’étirent et grandissent. Elles bourgeonnent, elles se déploient. Leurs corolles s’épanouissent. Puis elles se flétrissent et fanent. Elles sèchent ou tombent, vidées de vie.

J’aime la promesse de pétales sur le point de s’ouvrir, d’une corolle qui va bientôt se dérouler. Cette fête de l’éclosion. Et j’aime aussi la grâce qu’elles mettent à leur chute. Leur savoir-choir.

Tout est éphémère, c’est ce qui fait le prix des choses. Dans le jardin, l’eau et la lumière dialoguent avec les fleurs. Les gouttes se prélassent ou glissent, et finissent en équilibre au-dessus du vide. Instant suspendu… Celle-ci va-t-elle tomber, ou rester là jusqu’à ce que le soleil la boive ? Va-t-elle aller nourrir des racines, ou va-t-elle s’élever, vaporeuse, vers le ciel ?

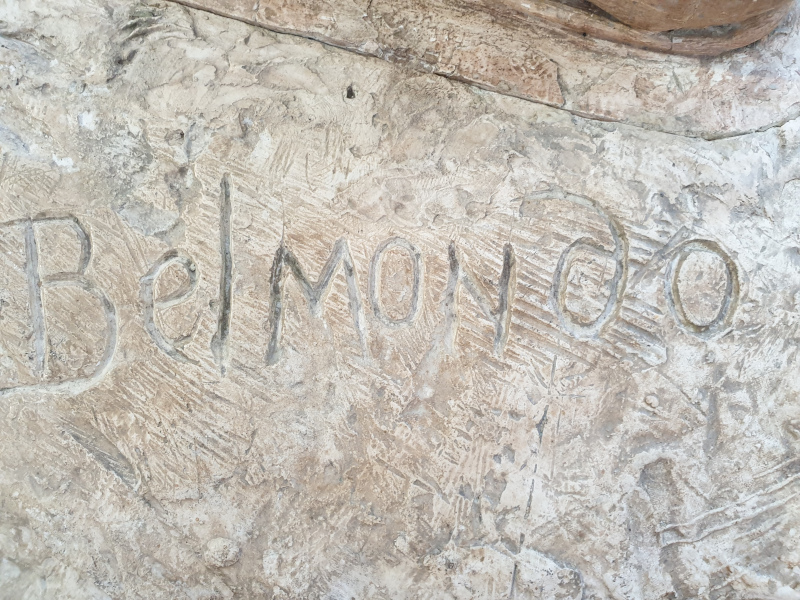

Le musée Belmondo

Jean-Paul Belmondo aura-t-il un jour son musée ? L’acteur qui nous a quittés il y a trois jours est en tout cas intimement lié à celui consacré à son père, le sculpteur Paul Belmondo. Sa soeur Muriel, son frère Alain et lui-même ont fait don de plusieurs centaines d’oeuvres de l’artiste à la ville de Boulogne-Billancourt, près de Paris, où l’on peut les admirer depuis 2010 dans un étonnant écrin. Le château Buchillot, une folie du 18e siècle, a été aménagé de façon contemporaine par les architectes Chartier-Corbasson, sur le thème d’un cabinet de curiosités.

C’est la photo de Bébel qui accueille les visiteurs à l’entrée du musée, avec son sourire le plus ravageur. Un cahier de condoléances a été mis en place à l’accueil. Mais bien avant de devenir un des acteurs les plus populaires du cinéma français – et de tourner à Boulogne-Billancourt, justement – le petit Jean-Paul a posé pour son papa. Ce buste intime, que Paul Belmondo a sans doute fait par plaisir et par amour, est l’un des fleurons du musée. La petite bouille aux grands yeux rêveurs, les cheveux en bataille, est présentée sur la façade. Davantage qu’à l’acteur à l’énergie débordante, elle fait penser au Petit Prince.

Les oeuvres exposées sont toutes plus belles et émouvantes les unes que les autres, d’une facture classique personnelle, et l’on comprend que Paul Belmondo ait été un artiste fort recherché. Parmi les modèles féminins, je remarque Sylvia Wildenstein, la troisième épouse du biographe de Claude Monet. Elle porte la frange, une coupe au carré, l’oeuvre est datée de 1973.

Nymphéa

La naissance de Jean-Pierre Hoschedé

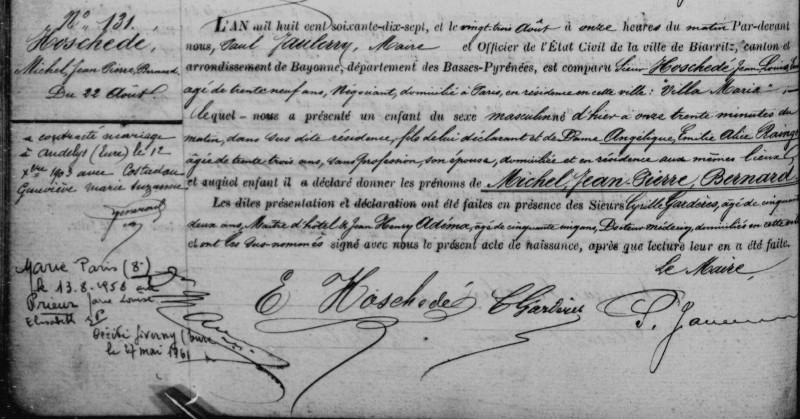

La signature d’Ernest Hoschedé figure en bonne place sur l’acte de naissance de son fils Jean-Pierre, soigneusement tracée d’une écriture sophistiquée. Comme il se doit, c’est lui qui déclare la venue au monde de son petit dernier. L’acte est passé à Biarritz, où la famille réside « Villa Marie ». C’est dans cette demeure qu’est né Jean-Pierre le 22 août 1877 à 11 heures trente du matin, selon les déclarations du père. Ce qui n’exclut pas la version familiale qui veut qu’Alice ait accouché dans le train : il faut bien donner une commune de naissance à l’enfant.

Une chose est sûre, le couple Hoschedé est ensemble. Leur voyage décidé dans l’urgence alors qu’Alice approche du terme de sa grossesse n’a rien d’un départ en vacances. La famille est aux abois, la faillite d’Ernest sera déclarée le lendemain de notre acte, le 24 août. Il y a un risque de prison pour dettes, leur maison, le château de Rottembourg à Montgeron, va être mise sous scellés et vendue aux enchères avec son contenu. Ils sont à la rue.

On a fait venir le médecin, du moins on peut le supposer, puisqu’un certain « Jean Henri Adéma, Docteur médecin » est témoin et signe l’acte. L’autre témoin, « Cyrille Gardères, maître d’hôtel » est selon toute vraisemblance un employé des personnes chez qui les Hoschedé logent. Selon la biographie de Claude Monet publiée par Daniel Wildenstein, ils sont accueillis par une soeur d’Alice.

Dans la marge de l’acte sont notés les deux mariages de Jean-Pierre Hoschedé. Il épouse Geneviève Costadau aux Andelys le 12 décembre 1903, puis il se marie en secondes noces à la mairie du 8e arrondissement de Paris le 13 août 1958 avec Marie-Louise Elisabeth Prieur. Jean-Pierre décède à Giverny le 27 mai 1961.

Street art à Vernon

Le prénom

L’inquiétude se lit sur le visage de la cliente : elle a perdu son mari. Il a disparu dans Giverny pendant le temps libre après la visite de la maison de Monet. Tous les autres passagers de la croisière, des Allemands, très ponctuels à leur habitude, sont déjà dans le bus, prêts à retourner au bateau.

Elle essaie de lui téléphoner. Elle tient le portable devant elle, je vois le prénom de son époux s’afficher : Adolf.

– Adolf ! Adolf ! Tu m’entends ? C’est moi !

J’ai un léger haussement de sourcil. Pas de surnom câlin, c’est assumé. Adolf il a été baptisé, Adolf elle l’appelle. Je me demande comment on vit ça, si c’est facile ou pas de porter un tel prénom, si cela a une influence sur le cours de votre vie. Pour elle en tout cas, c’est seulement le prénom de son mari. Je calcule qu’il a pu naître pendant la guerre, il approcherait des 80 ans, c’est plausible.

La communication ne passe pas. Impossible de savoir où il a été se fourvoyer. Je refais à pied tout le chemin, j’interroge les surveillants de la Fondation Monet, un message est lancé au talkie : pas d’Adolf.

Au bout de 20 minutes de recherches infructueuses, on ne peut pas faire attendre les autres passagers plus longtemps. Nous rentrons à Vernon. Les croisiéristes le savent, s’ils ne sont pas au rendez-vous et qu’ils manquent le bateau, il faut qu’ils le rattrapent à l’escale suivante par leurs propres moyens, en taxi. Après avoir déposé le groupe, je ne suis pas tranquille. Je repars faire le tour de Giverny en voiture à la recherche d’Adolf.

J’ai fini par le retrouver. A la sortie de la fondation Monet, il n’avait pas pris à gauche, comme tous les guides ne cessent de le répéter : à gauche, à gauche ! Je ne sais quel démon l’avait poussé à partir dans le sens opposé et à marcher jusqu’à l’extrême droite de la rue Claude-Monet. Plutôt que de revenir sur ses pas, il attendait à un arrêt de bus le passage hypothétique d’un véhicule de ligne. Sans argent, avec un téléphone qui ne marchait pas, et sans parler un mot de français. Le petit démon devait jubiler de l’avoir fourré dans ce mauvais pas, j’imagine.

Les Allemands sont naturellement les premiers à s’interroger sur les occurrences de ce prénom aujourd’hui ostracisé. Un chercheur lui a consacré un site entier. Il a retrouvé des porteurs du prénom nés après la guerre et leur a demandé pourquoi ils s’appelaient comme ça, comment ils le vivaient, comment ils voulaient qu’on les nomme, etc. Le site présente des portraits, très sincères et touchants, ainsi que des statistiques. J’ai été surprise de voir que le prénom a connu un déclin bien avant la guerre. Sa mode était passée, l’influence du leader politique n’a pas suffi à enrayer sa chute dès les années 1930. Il est encore donné, de façon très parcimonieuse, comme deuxième prénom le plus souvent, et pour des raisons de tradition familiale tout à fait respectables. Après tout, le petit moustachu à la mèche n’était pas le seul à le porter, il y a une centaine d’années.

[Les fleurs ci-dessus, (des rudbeckias hirta) avec leur oeil rond, m’ont paru bien illustrer la surprise, tandis que leurs pétales déchiquetés sont une image des difficultés de la vie qui nous entament sans nous anéantir.]

Quand Elle passe

10 octobre 2021 / 2 commentaires sur Quand Elle passe

C’est un tableau de Monet qui ne cesse de nous interroger, de nous émouvoir, et avec lequel le peintre lui-même n’était pas très au clair.

Dans la biographie de Claude Monet publiée par Daniel Wildenstein, le rédacteur, Rodolphe Walter, n’en fait pas des tonnes. Lui d’habitude si précis se contente de quelques mots :

Et sans indiquer d’où est tirée cette citation, le biographe se contente de donner entre parenthèse le numéro du tableau dans le catalogue raisonné (543).

La notice du catalogue ne nous en dit pas beaucoup plus :

Au passage, la toile n’est pas si petite : 90 x 68 cm. C’est le format des bouquets de fleurs que Monet peint cet été-là, peut-être le seul qu’il avait sous la main.

Monet s’était confié à Georges Clemenceau, sans que rien ne nous prouve qu’il ait été jusqu’à lui montrer le tableau. Voici les propos que rapporte le Tigre dans le livre qu’il a consacré à son ami, Claude Monet – Les Nymphéas, paru en 1928 :

Sous les dehors d’une citation, on reconnaît le style de Clemenceau. Monet ne pense pas si compliqué, il a une façon de s’exprimer plus directe et plus simple. Mais l’idée générale est de lui, et peut-être des bouts de phrases ici ou là.

Il aime Camille, il l’a toujours aimée : au moment de son décès, elle lui est toujours très chère, il y est si profondément attaché. Cela n’exclut pas l’hypothèse qu’il la trompe peut-être depuis deux ans avec Alice, la chair est faible, mais il est également permis de penser qu’il lui est resté fidèle jusqu’au bout.

Tandis qu’il la veille, le voilà tenaillé par une envie de peindre. Clemenceau nous décrit l’espèce de déformation professionnelle qui fait observer les variations de la couleur à Monet. Il parle d‘inconscience, de réflexes. La citation de Wildenstein fait état d’une obsession.

Monet a un peu honte de lui. Il a le sentiment qu’il n’aurait pas dû. Qu’il commet une forme d’indécence. De quelle nature ? Il devrait être éploré, incapable du moindre mouvement, or il ne pense qu’à peindre. Le même sentiment de gêne le prendra bien plus tard pendant la Première Guerre mondiale, quand il s’excusera de s’intéresser à de petites recherches chromatiques pendant que d’autres se battent au front. Quelle vanité que la peinture, quand la mort passe.

C’est indécent aussi parce que Camille a été très souvent son modèle, et qu’il lui impose de poser encore pour lui, alors qu’elle n’est plus là pour lui donner son consentement. Il lui vole son image. Voilà des mois qu’il ne la peint plus, elle est trop malade. Mais comme il a aimé le faire ! Dès la première fois, dès la Femme à la robe verte, Il a adoré cela, la regarder et la faire renaître sur la toile, sous ses doigts. Il sait que c’est sa grâce à elle qui a transformé de nombreux tableaux en purs chefs-d’œuvre.

C’est aussi à ce bonheur-là qu’il faut dire adieu, cette complicité du couple : tu poses, je te peins, tu es le sujet, je suis l’artisan du tableau. Je le crois dans une douleur extrême, si grande qu’il lui faut de l’action pour s’anesthésier. Son sentiment de perte est très profond, et peut-être repense-t-il au chagrin éprouvé à la disparition de sa mère, quand il avait 16 ans. Ces sentiments si intimes, il ne sait pas les extérioriser. Le chagrin le submerge, et c’est alors que lui vient cette idée de la peindre encore, une dernière fois. Une planche de salut pour ne pas se noyer de tristesse. L’obsession de la couleur a bon dos.

Parmi les sentiments indicibles qui l’assaillent, figurent aussi sans doute une part de culpabilité et une pointe de soulagement : enfin, elle ne souffre plus. Voilà des mois que Camille endure le martyre, qu’elle est dans une faiblesse complète. Des semaines qu’elle ne mange plus rien. Monet a vécu tout cela avec un sentiment d’impuissance, incapable de soulager la douleur de sa femme, trop pauvre pour faire venir souvent le médecin. A-t-elle été assez bien soignée ? Aurait-il pu faire mieux ? On ne perd pas son épouse à 32 ans sans révolte contre le sort et sans se poser des questions.

Et puis, par moment, il n’est pas impossible que Monet ait ressenti une forme d’apitoiement sur lui-même. « Plaignez-moi, mon ami », dit-il à Clemenceau. De quoi faut-il le plaindre ? Pour la galerie : d’être obsédé par la peinture jusqu’à l’indécence. Au fond de lui : de son infinie tristesse d’avoir perdu si tôt son épouse chérie, celle qu’il a choisie en dépit du désaccord et du rejet de son père Adolphe Monet, celle qui lui a donné deux fils, et qui l’aimait tendrement.

Pourquoi, alors, est-il resté si peu de témoignages de Camille, aucune lettre envoyée ou reçue, une seule et unique photo ? On ne sait pas comment elle pensait, comment elle s’exprimait. A nouveau la biographie de Daniel Wildenstein est tout à la fois laconique et catégorique :

J’aimerais bien savoir ce qui lui fait dire cela. D’où tient-il l’information ? S’agit-il de sa conviction personnelle ? J’ai déjà remarqué dans la biographie de Wildenstein une certaine misogynie à l’égard d’Alice. La pauvre ne trouve guère grâce à ses yeux, au point de lui faire tordre la vérité. Selon le biographe, Alice exigeait une lettre quotidienne de Monet quand il partait en voyage… C’est oublier un peu vite que Monet lui aussi en exigeait une d’elle, et que la missive avait intérêt d’être longue et tendre.

Pour en revenir aux lettres de Camille, je ne crois pas qu’Alice ait demandé à Monet de les détruire : pourquoi aurait-elle été jalouse d’une morte ? Dont, qui plus est, elle avait été l’amie ? A mes yeux, cela n’a pas de sens. Je pense que c’est Monet lui-même qui a décidé de les détruire, comme plus tard il brûlera les lettres d’Alice, en pleurant. Parce que pour lui le deuil passe par là. Quand la femme que l’on a aimée passe de l’autre côté du miroir, chacun fait ce qu’il peut.