William Bouguereau, peintre académique

Voici « Jeune fille se défendant contre Eros« , un tableau produit en 1880 par William Bouguereau. Je ne sais pas si vous aimez. Les corps idéalisés sont très bien peints, le sujet plaisant. Si on est bien disposé, on trouve cela joli. Adorable. Mignon. Mais si on n’aime pas tellement la confiture, si on se défend de la peinture de Bouguereau comme sa jeune fille d’Eros, on la qualifie volontiers de mièvre, surannée, voire un tantinet nunuche…

Voici « Jeune fille se défendant contre Eros« , un tableau produit en 1880 par William Bouguereau. Je ne sais pas si vous aimez. Les corps idéalisés sont très bien peints, le sujet plaisant. Si on est bien disposé, on trouve cela joli. Adorable. Mignon. Mais si on n’aime pas tellement la confiture, si on se défend de la peinture de Bouguereau comme sa jeune fille d’Eros, on la qualifie volontiers de mièvre, surannée, voire un tantinet nunuche…

Les esprits chagrins sont priés d’y réfléchir à deux fois. Retirez vos chapeaux et vos casquettes, jeunes gens, vous êtes devant un des plus grands peintres de son temps ! Adulé, puis ringardisé, en cours de réhabilitation actuellement.

C’est le 19e siècle. C’est le second Empire, l’époque du capitalisme triomphant, des bourgeois enrichis et des appartements haussmanniens à meubler. C’est un monde bien pensant où l’argent est roi et la femme décorative. Bouguereau triomphe, on s’arrache ses toiles en France et plus encore aux Etats-Unis. Il reflète les goûts de son époque jusqu’à la caricature.

« Jeune fille se défendant contre Eros ». L’inspiration se veut mythologique. C’est ce qui se fait de mieux. Depuis plusieurs siècles, les canons de la peinture classent les sujets par ordre décroissant, du plus sublime au plus ordinaire.

Le top du top, ce sont les sujets tirés de la Bible ou de l’Antiquité, les allégories mythologiques, comme ici.

Très bien aussi, juste en-dessous, l’Histoire, avec les charges de cavalerie, les sièges et les batailles navales.

Viennent ensuite les portraits, et seulement après, les paysages. Le paysage n’a pas trop la cote. Le plus souvent, c’est un décor, un faire-valoir de l’activité humaine qu’il recèle.

Puis on trouve les scènes de genre, façon cartes postales de la vie quotidienne : paysans priant dans leurs champs à l’heure de l’Angélus, scènes de marché, bateaux sortant du port…

Enfin arrivent les natures mortes, qui viendront décorer les salles à manger.

Bouguereau est l’archétype de cette façon de penser. Il produit une peinture agréable, sucrée, destinée à plaire, mais dont le côté 100% artificiel irrite les jeunes peintres avant-gardistes, les futurs impressionnistes.

Le malheur a voulu que ce soit lui qui préside aux destinées du Salon à l’époque ou cette jeune génération cherche à prendre son envol. Monet, Renoir, Pissarro, tant d’autres, veulent s’affranchir des règles académiques, de cette hiérarchie rigide des genres, et peindre de façon plus sincère. Pour être connus, pour trouver des acheteurs, ils doivent à tout prix exposer au Salon des Artistes français, une énorme exposition organisée tous les ans à Paris, et qui présente jusqu’à 4000 toiles. Hélas, n’expose pas qui veut : il faut être retenu par le jury le plus conservateur qui soit, dans la mouvance de William Bouguereau.

Monet est d’abord accepté. Sa Camille à la robe verte fait sensation. Mais très vite, son style s’affranchit et la porte du Salon se referme. Suivent des années de misère, jusqu’à la rencontre providentielle avec son marchand Paul Durand-Ruel. Celui-ci se trouve être aussi le marchand de Bouguereau ! Le succès commercial du pro du nu académique permet à Durand-Ruel d’acheter en masse une peinture qui ne se vend pas, les paysages de Monet…

L’admirable mérite de Monet est de n’avoir jamais fait de concession au goût de ses contemporains, mais d’avoir toujours peint comme il le ressentait. A l’opposé des corps trop parfaits de Bouguereau, de cette nature qui n’existe nulle part, tout est vrai chez Monet. Il peint, à chaque instant, la vérité du monde. L’histoire a fait la part des choses.

Perce-Neige

Pour qu’on ne la confonde avec aucune autre, la Perce-Neige s’est tamponné un petit coeur vert sur la corolle. Elle est si rare à l’état sauvage qu’il paraît qu’il faut, si on en trouve dans les bois, se demander s’il n’y a pas quelque maison en ruine à proximité.

Pour qu’on ne la confonde avec aucune autre, la Perce-Neige s’est tamponné un petit coeur vert sur la corolle. Elle est si rare à l’état sauvage qu’il paraît qu’il faut, si on en trouve dans les bois, se demander s’il n’y a pas quelque maison en ruine à proximité.

Toutes les perce-neige sont en fleur à Giverny. Elles n’ont pas eu besoin de pousser de la tête quelques centimètres de poudreuse, ici les perce-neige ont rarement l’occasion de justifier leur nom. Mais elles sont si précoces qu’il arrive qu’il neige alors qu’elles fleurissent. L’effet produit par leurs clochettes blanches encapuchonnées d’un manteau blanc est ravissant, additionné d’un je-ne-sais-quoi de satisfaisant pour l’esprit.

La Perce-Neige a un caractère facile et des moeurs sociables. Elle n’aime rien tant que vivre en bandes, et on dirait qu’elle a davantage d’amis chaque hiver.

Elle a choisi, dans l’année, la pire saison pour fleurir, celle dont aucune autre fleur ne voulait. Bonne fille, elle s’accommode des jours courts, de la fraîcheur et de l’absence d’insectes. Si l’année était une journée, la Perce-Neige serait la première levée.

Quand elle se plaît quelque part, la Perce-Neige se multiplie. Elle est capable de coloniser de grandes surfaces de pelouse en sous-bois, qu’elle blanchit comme un tapis.

La Perce-Neige tire son énergie de son petit bulbe, d’où elle sort son pique-nique à l’heure voulue. Je la soupçonne pourtant de se multiplier aussi par graine. Sinon, comment a-t-elle fait pour venir se glisser entre les marches de l’escalier ? Chaque année je reste baba de la voir surgir entre les pierres, toute faraude. Ah ah ! semble-t-elle dire, tu ne me croyais pas capable de pousser là, pas vrai ?

Derrière son caractère enjoué, la Perce-Neige cache pourtant une pointe de vacherie : c’est son pluriel. Quand j’étais enfant, ma marraine habitait « Résidence des Perce-Neige ». Je me souviens du jour où elle m’a dicté son adresse, et où j’ai consciencieusement mis un s à perce et à neige. Son air moqueur : « eh ben dis donc, l’orthographe ! » J’ai appris depuis la règle : dans les noms composés, les verbes sont invariables. Quant à neige, le sens voudrait qu’on ne l’accorde pas, il n’y a qu’une neige à percer. Le dictionnaire admet les deux, des perce-neige ou perce-neiges, quelle liberté grisante !

Je ne voudrais pas que vous ayez une idée fausse de ma marraine. Au demeurant, c’était une fée, comme il se doit pour une marraine. Je sais maintenant que ce jour-là, en m’obligeant à l’exigence avec moi-même, elle m’a fait un cadeau. Au milieu de toutes les fleurs du jardin d’Eden où elle se promène aujourd’hui, je lui dédie la fraîcheur d’un bouquet des premières perce-neige.

Cadres

On ne prend pas assez le temps de regarder les cadres des tableaux en visitant les musées. Pourtant, ils ont souvent beaucoup de choses à raconter.

On ne prend pas assez le temps de regarder les cadres des tableaux en visitant les musées. Pourtant, ils ont souvent beaucoup de choses à raconter.

Tenez, par exemple, celui-ci, photographié au musée Malraux du Havre. Regardez-moi cette débauche de courbes et de contre-courbes, typiques de l’Art Nouveau. Ce style luxuriant et chargé a fait fureur à la fin du 19e et au début du 20e siècle, jusqu’à finir par donner la nausée à la génération suivante.

Le cartel précise que l’oeuvre date de 1919 environ. L’Art Nouveau s’essoufle, mais perdure dans l’encadrement, peut-être parce qu’il excelle à donner une impression de richesse. Doré, sculpté, voilà un cadre somptueux, n’est-ce pas ? Il fait tout pour attirer l’attention, il semble dire « attention, chef-d’oeuvre ! »

1919, c’est l’année de la mort d’Auguste Renoir, ami de toujours de Claude Monet. Renoir est reconnu, au faîte de sa renommée. Et la cote de ses toiles atteint elle aussi des sommets. Le cadre le suggère à sa manière : cette oeuvre a coûté cher, elle mérite le plus bel encadrement !

Il y a quelque chose de racoleur derrière cet excès. Car que nous invite à admirer cette mise en scène ? Une toile d’un format très petit, esquissée à grands traits. Une étude, une pochade, certes intéressante par sa composition et ses tons raffinés, mais tout de même fort éloignée des plus belles oeuvres du maître…

Les Nymphéas de l’Orangerie

Plus grand, toujours plus grand : parvenu à la maturité de son art, à l’heure ou d’autres prennent leur retraite, Monet ose une oeuvre démesurée. Le projet n’est pas né de la veille. Dès 1897, à 57 ans, il envisage de créer une décoration de salon sur le thème des Nymphéas. Le critique Roger Marx rapporte ainsi ce que lui aurait dit Monet :

« Un moment, la tentation m’est venue d’employer à la décoration d’un salon ce thème des nymphéas : transporté le long des murs, enveloppant toutes les parois de son unité, il aurait procuré l’illusion d’un tout sans fin, d’une onde sans horizon et sans rivage ; les nerfs surmenés par le travail se seraient détendus là, selon l’exemple reposant de ces eaux stagnantes, et, à qui l’eût habitée, cette pièce aurait offert l’asile d’une méditation paisible au centre d’un aquarium fleuri. »

On voit que le stress préoccupait déjà beaucoup les contemporains de Monet ! Le projet reste en suspens quelques années encore. C’est surtout pendant la guerre de 1914-1918 que Monet, septuagénaire, se lance dans la création de ses grands panneaux.

Les Grandes Décorations installées depuis 1926 au musée de l’Orangerie s’étendent sur 91 mètres de long, par deux mètres de haut. Sachant qu’on a relevé 15 000 coups de pinceaux dans un tableau de pont japonais d’un mètre de côté, calculez l’acharnement nécessaire à parvenir au bout de cette oeuvre testamentaire…

« C’est au-delà de mes forces de vieillard », se plaint Monet. Et pourtant il peint, debout, dans l’atelier géant qu’il a fait construire tout exprès à Giverny. Il ne sait pas encore ce que vont devenir ses toiles : son ami Georges Clemenceau, président du Conseil, va le convaincre en 1918 d’en faire don à l’Etat.

Il peint, mais il y voit de moins en moins. Presque aveugle, la vision des couleurs affectée par la cataracte, il peint toujours, au risque de gâcher irrémédiablement des années d’effort. Ce n’est qu’en 1923 qu’il finit par se laisser convaincre par Clemenceau et subit une opération de l’oeil. Il met près d’un an à retrouver une vue satisfaisante.

Devant les panneaux qui s’étendent tout autour des deux salles ovales du musée de l’Orangerie, l’énigme de leur création par un vieil homme à la vision diminuée ne trouve pas de réponse. Mais si le visiteur se laisse hypnotiser par leur profondeur secrète, happer par la dissolution des formes, enchanter par cet hymne à la beauté du monde, il peut y approcher l’expérience voulue par Monet de ne faire qu’un avec un tout sans fin.

Miniatures de maisons normandes

Tout à côté du Havre, le prieuré de Graville s’élève au-dessus de l’estuaire de la Seine. Depuis mille ans, on y vénère Sainte Honorine, dont les reliques auraient séjourné, dit-on, dans un sarcophage toujours visible dans l’église. Un trou circulaire a été pratiqué dans le cercueil de pierre pour que l’on puisse passer la tête à l’intérieur, ce qui était réputé guérir de la surdité.

Tout à côté du Havre, le prieuré de Graville s’élève au-dessus de l’estuaire de la Seine. Depuis mille ans, on y vénère Sainte Honorine, dont les reliques auraient séjourné, dit-on, dans un sarcophage toujours visible dans l’église. Un trou circulaire a été pratiqué dans le cercueil de pierre pour que l’on puisse passer la tête à l’intérieur, ce qui était réputé guérir de la surdité.

La visite du prieuré est un régal d’architecture romane, tout en équilibre. Une très importante collection de statues à thème religieux – mobilier d’église, figures de proue, sculptures de maisons – en augmente encore l’intérêt. L’une à côté de l’autre s’alignent des représentations de la Vierge, toujours un visage doux et grave dont les traits évoluent avec les siècles.

Tout cela suffirait amplement à une belle visite, d’autant qu’on peut aussi se promener dans le jardin belvédère, le vieux cimetière et au pied de la Vierge Noire monumentale. Mais voilà qu’on vous annonce qu’il reste quelque chose à voir sous les combles, au deuxième étage. Inattendue, à croquer, voilà la cerise.

C’est l’oeuvre d’une vie, réalisée avec minutie par un instituteur passionné. Jules Gosselin (1863-1936) a fabriqué de ses mains plus de 200 maquettes de maisons. Il a commencé par la demeure familiale, puis des maisons normandes ont suivi. Progressivement, d’après gravures, il s’est lancé dans un véritable panorama de l’habitat humain à travers les âges et les continents, de l’abri sous roche à la pagode chinoise.

Ses réalisations, assez grandes pour être pédagogiques, ont un charme extrême, une réelle présence qui vient à la fois de la finesse d’exécution de la maquette et de la qualité architecturale du bâtiment qui a servi de modèle.

En mettant en oeuvre l’extrême habileté de ses mains, Gosselin rend, intentionnellement ou non, hommage au génie du genre humain.

L’appartement Perret au Havre

C’est un saut dans le temps, mais un saut de puce. Comme un décor de cinéma pour un film qui se passerait dans l’immédiat après-guerre, un remake de Tati par exemple.

C’est un saut dans le temps, mais un saut de puce. Comme un décor de cinéma pour un film qui se passerait dans l’immédiat après-guerre, un remake de Tati par exemple.

Au Havre, depuis le classement des immeubles de la Reconstruction au Patrimoine Mondial de l’Unesco, un appartement témoin a été restitué tel qu’il pouvait exister au tout début des années 50. Aménagé, meublé, décoré avec un grand souci du détail, il permet de se figurer avec beaucoup de réalisme comment les Havrais y vivaient.

Sitôt la porte franchie, une colonne de béton à facettes, ma foi assez élégante, frappe le visiteur. Elle n’était pourtant pas vraiment du goût des propriétaires relogés, qui se sont enquis de savoir comment on pouvait la supprimer. Pas question, elle est porteuse ! En contrepartie, les cloisons peuvent être retirées si on le souhaite.

Le plan se veut fonctionnel : cuisine à côté de l’entrée pour faciliter le rangement des courses, pièces à vivre côté rue, chambres côté cour, salle de bain aveugle entre les deux. La modularité est donnée par plusieurs cloisons repliables qui permettent de créer des grandes pièces ou de petits espaces. La cuisine « laboratoire » s’ouvre sur le living, sans porte. L’électro-ménager y fait une entrée en fanfare. Gazinière, cocotte-minute, grille-pain, moulin à café… On peut ouvrir les placards garnis de vaisselle d’époque en verre coloré et de casseroles en alu.

Les pièces à vivre baignent dans une lumière généreuse grâce aux nombreuses portes-fenêtres. Le chêne clair domine, du parquet aux meubles aux lignes sobres. Perret recherche l’épure, en réaction aux surcharges de l’Art Nouveau. La même simplicité des lignes règne dans le mobilier dessiné par Gascoin. Mais on y retrouve aussi le souci de créer des meubles qui se transforment selon les besoins, avec des tablettes qui se rabattent, des lits gigognes…

De l’ensemble émane une impression d’unité de style, agréable et chaleureux malgré sa sobriété. Ce sont certainement des appartements où il fait bon vivre, encore aujourd’hui. Et dans celui-ci, on se surprend à éprouver une certaine nostalgie pour cette époque où l’on ambitionnait encore de créer « l’appartement idéal ».

Le jardin blanc sous la neige

Après le Jardin blanc au printemps, le Jardin blanc à l’automne, le Jardin blanc en hiver, voici une vision éphémère du jardin blanc du musée d’art américain de Giverny sous la neige, plus blanc que jamais…

Après le Jardin blanc au printemps, le Jardin blanc à l’automne, le Jardin blanc en hiver, voici une vision éphémère du jardin blanc du musée d’art américain de Giverny sous la neige, plus blanc que jamais…

Cette fois, les touches de rouge sombre qui le réhaussent en période de floraison sont absentes, tandis que la neige accentue la géométrie des lignes.

Les ailes de l’ange

La demande a fusé à la vue d’un oiseau, sur le chemin de l’école : » Pourquoi est-ce qu’on n’a pas d’ailes ? «

La demande a fusé à la vue d’un oiseau, sur le chemin de l’école : » Pourquoi est-ce qu’on n’a pas d’ailes ? «

Cet âge a le don de poser les vraies questions, celles qui sommeillent en nous et que nous n’entendons plus depuis longtemps. L’autre fois, c’était » Pourquoi on existe ? » Abîme insondable qu’ouvre cette interrogation…

Je ne réponds pas tout de suite. Le temps de la réflexion est aussi celui qui lui montre que sa question est prise au sérieux et que je n’ai pas de réponse toute prête.

Si nous avions des ailes… Nous ne sommes ni des anges, ni des oiseaux. Mais ne pouvons-nous légitimement jalouser ces derniers ? S’il nous est donné de revenir ici-bas, n’aimeriez-vous pas avoir le don de voler ?

Faudrait-il, pour cela, renoncer à nos mains qui saisissent et qui font, à nos bras qui portent, qui étreignent ?

Aux regrets sur la limitation de notre motricité et de nos sens, on peut répondre par la gratitude d’avoir reçu en cadeau quelque chose d’aussi merveilleusement sophistiqué qu’un corps humain. Ces yeux qui nous permettent d’admirer le spectacle de la création, ces mains si fantastiquement mobiles, ces pieds qui nous emmènent où nous voulons.

C’est par la pensée que nous avons des ailes, qui nous emportent vers des sphères inconnues.

Les questions sans réponse demandent simplement qu’on les rêve. L’oeuvre d’art, dans toute sa force de support à la rêverie, permet de cheminer à l’intérieur de soi-même.

Ce soir, nous regarderons ensemble, dans le livre sur les Annonciations, la couleur des ailes des anges.

L’Orangerie new look

Le Musée de l’Orangerie a rouvert au printemps dernier après de longs travaux. Un de leurs buts était de restituer la présentation d’origine des Grandes Décorations de Monet, des tableaux hors norme, uniques dans l’histoire de l’art.

Le Musée de l’Orangerie a rouvert au printemps dernier après de longs travaux. Un de leurs buts était de restituer la présentation d’origine des Grandes Décorations de Monet, des tableaux hors norme, uniques dans l’histoire de l’art.

Dans les deux salles ovales contiguës, qui dessinent la forme du symbole mathématique de l’infini, les toiles marouflées sur les murs vibrent à nouveau, dans un écrin blanc nacré.

La lumière naturelle zénithale est adoucie d’un écran dépoli, comme lors de leur mise en place dans le musée, en 1927.

La rénovation de l’Orangerie a rétabli le petit hall d’entrée qui existait du temps de Clemenceau, et qui surprend par son dépouillement. Comme s’il fallait préparer ses yeux à un choc en les laissant errer sur des cimaises vides.

Maintenant, on accède de plain-pied au chef-d’oeuvre de Claude Monet, alors qu’il fallait absurdement, autrefois, monter au premier étage puis redescendre un escalier tortueux.

Toute l’histoire de l’Orangerie était dans ce cheminement bizarre. Les infinies tractations d’un Monet tâtillon, qui aboutissent enfin au don du fruit de ses dix dernières années de travail à la France et à l’installation de ses immenses toiles dans les salles dessinées pour elles. Puis, très vite, le désintérêt du public, passé à d’autres modes. Et la création d’un étage pour présenter une somptueuse donation, la collection Walter-Guillaume, étage qui condamnait les Grandes Décorations à la lumière artificielle et les reléguait « en bas ».

Mais la roue tourne, et dès les années 60 le public a redécouvert et plébiscité les Nymphéas. Avec 500 000 visiteurs par an, leur mise à l’écart était devenue insupportable, honteuse. D’où les travaux quasi pharaoniques entrepris pendant six ans.

Si les nouvelles salles sont des réussites indéniables, leur accès déconcerte. Etait-il indispensable d’inventer cette façade intérieure de béton brut ? Et de reléguer la magnifique collection Walter-Guillaume au sous-sol ? On dirait que c’est elle qui est punie maintenant.

Place de la Concorde

C’était la journée la plus frigorifiante depuis le début de l’hiver, en dépit du soleil. La bise ratissait les rues de Paris de son peigne glacé, faisant rougir les oreilles, gelant les doigts et traversant les manteaux. Pas vraiment le temps idéal pour patienter en plein vent à l’entrée de l’Orangerie… Mais à la sortie, par ce temps clair, la place de la Concorde était toute poudrée d’or.

C’était la journée la plus frigorifiante depuis le début de l’hiver, en dépit du soleil. La bise ratissait les rues de Paris de son peigne glacé, faisant rougir les oreilles, gelant les doigts et traversant les manteaux. Pas vraiment le temps idéal pour patienter en plein vent à l’entrée de l’Orangerie… Mais à la sortie, par ce temps clair, la place de la Concorde était toute poudrée d’or.

Ici aussi la perspective s’amuse avec le spectateur. Elle fait paraître l’Obélisque plus grand que la Tour Eiffel ! La majestueuse statue a l’air d’arbitrer le match, juchée en haut de sa chaise, comme au tennis.

La grande allée fin janvier

On ne peut pas vraiment appeler ça de la neige, juste un peu de sucre glace saupoudré depuis les nuages. Mais ce sont les premiers flocons de la saison, et l’ébauche d’une métamorphose.

On ne peut pas vraiment appeler ça de la neige, juste un peu de sucre glace saupoudré depuis les nuages. Mais ce sont les premiers flocons de la saison, et l’ébauche d’une métamorphose.

La neige n’a pas tenu sur les toits d’ardoise exposés au sud, comme celui de la maison de Monet, ni sur les arbres, ni sur les ifs, ni sur les routes, mais elle a blanchi la terre à nu des champs labourés et des chemins.

A l’heure qu’il est, elle finit déjà de fondre. Dans la vallée de la Seine, les créneaux horaires sont étroits pour les parties de boules de neige et la fabrication de bonshommes.

Guerre de clochers

En leur tendant une somptueuse draperie de couleurs, le crépuscule dramatise les silhouettes qui se détachent à contre-jour. Chaque antenne, chaque fil téléphonique habituellement disgrâcieux devient un délicat trait de plume. Les arbres dégarnis par l’hiver ne sont jamais aussi beaux que dans cette lumière rasante.

En leur tendant une somptueuse draperie de couleurs, le crépuscule dramatise les silhouettes qui se détachent à contre-jour. Chaque antenne, chaque fil téléphonique habituellement disgrâcieux devient un délicat trait de plume. Les arbres dégarnis par l’hiver ne sont jamais aussi beaux que dans cette lumière rasante.

La disparition des détails souligne à quel point les tourelles de l’église et de la mairie de Vernon se répondent. Se défient, même.

Comme dans beaucoup de communes, l’église et l’hôtel de ville se font face à Vernon, une proximité bien commode pour les mariages. Mais si la collégiale se dresse là depuis huit cents ans, la mairie n’a qu’un siècle. Sa construction date de 1895.

A la fin du 19e siècle, les rapports entre catholiques et anti-cléricaux sont tendus en France. La loi sur la séparation de l’Eglise et de l’Etat, garantissant la liberté de culte et inventant la laïcité à la française, ne sera votée qu’en 1905. En attendant, on a droit, à Vernon, à un épisode à la don Camillo.

En 1892, la mairie est logée dans une maison de ville assez petite et mitoyenne, coincée entre deux épiceries. Le maire de l’époque, Adolphe Barette, décide de construire un hôtel de ville digne de ce nom, et dans ce but, il fait raser tout le pâté de maisons face à la collégiale. On raconte qu’il a fait rajouter le campanile purement décoratif qui coiffe l’édifice dans le seul but que la mairie soit plus haute que l’église…

Je ne sais pas s’il a atteint son objectif. Il est très difficile de s’en rendre compte, selon les perspectives, c’est l’un ou l’autre bâtiment qui paraît dominer.

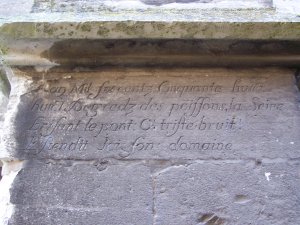

O ! triste bruit !

L’an Mil Six cents Cinquante huict

huict Degreds des poissons, la Seine,

brisant le pont : o ! triste bruit !

Estendit Ici son domaine.

Cette inscription se trouve sur un contrefort de l’église de Vernon, au sud-est (sur la droite de l’édifice). Un petit quatrain rimé, gravé dans la pierre en caractères semblables à ceux des livres anciens.

C’est l’hiver 1658. Depuis des jours et des jours, il pleut. Le sol est gorgé d’eau, les rivières aussi. La Seine charrie des débris de toutes sortes, des troncs d’arbres. Le niveau du fleuve n’en finit plus de monter. Les habitants de ses rives regardent l’eau progresser, impuissants, vers leurs maisons. Ils n’osent plus franchir le pont de bois, tant de fois rafistolé, qui tremble, bousculé par la force du courant.

Soudain, l’accident se produit. Le pont cède. Un tronc lancé à pleine vitesse a eu raison d’une pile trop fragile. Dans un craquement sinistre, le tablier s’écroule.

Etait-ce de nuit, de jour ? Y a-t-il eu des noyés ? L’inscription ne le dit pas. Mais le poète a ce soupir : » O ! triste bruit ! «

Beaucoup d’émotion perce dans ces trois petits mots. Que peut-on ressentir quand on habite au bord d’un large fleuve et que l’unique pont de sa ville cède ? On sait qu’il faudra des années pour le rebâtir, beaucoup d’efforts et d’argent. En attendant la date hypothétique de la construction d’un pont neuf, il y a de quoi se sentir découragé devant les difficultés nouvelles auxquelles il faudra faire face : faire traverser en bateau gens, bêtes et marchandises, avec le danger que cela représente.

Le désastre de la rupture du pont a tellement marqué les esprits que les Vernonnais qui l’ont vécu ont voulu en conserver la mémoire en s’adressant à la postérité. Ils ont choisi la manière la plus pérenne qui soit, l’inscription dans la pierre, sur le principal monument de la ville.

Je m’interroge sur la façon dont la date est indiquée : huit degrés des poissons. Je ne suis pas très calée en astrologie, mais j’imagine que cela représente l’avancement du soleil dans la constellation des Poissons.

Est-ce banal ou extraordinaire, à l’époque, d’exprimer la date ainsi ? Est-ce une volonté de se détacher du calendrier, et d’opter pour une méthode intemporelle, celle des astres ?

La destruction du pont est allée de pair avec une inondation record, comparable à la crue de 1910. La montée des eaux jusqu’à la collégiale ne se produit guère qu’une fois par siècle. Pour parer aux inondations futures et conserver l’usage de leur église même en cas de forte crue, – car rien n’est plus important que d’assister aux offices religieux – les fidèles ont alors décidé de réhausser le sol d’une soixantaine de centimètres. On peut encore le remarquer à la base des colonnes, qui se retrouve cachée en-dessous du dallage actuel.

Gargouille surprise

Le côté magique de la photographie au zoom, c’est de pouvoir approcher d’objets placés trop loin pour l’oeil. Voilà longtemps que je voulais tirer le portrait des gargouilles de la collégiale de Vernon. Le soleil de ce matin m’a incitée à le faire.

Le côté magique de la photographie au zoom, c’est de pouvoir approcher d’objets placés trop loin pour l’oeil. Voilà longtemps que je voulais tirer le portrait des gargouilles de la collégiale de Vernon. Le soleil de ce matin m’a incitée à le faire.

Autant la statuaire à l’intérieur des églises est rigoureusement codifiée, autant les sculpteurs ont débridé leur imagination pour inventer les monstres qui les cernent à l’extérieur.

Ils ouvrent des gueules, ils montrent les dents, ils aboient. Ils portent des cornes de boucs, des oreilles décollées façon Prince Charles. Ils ont des pattes griffues. Des ailes prêtes à se déployer pour hanter la nuit.

Tous ces détails ne sont pas parfaitement visibles depuis le sol, surtout pour les gargouilles perchées le plus haut. Le téléobjectif révèle les petits monstres purement décoratifs – ils ne crachent pas d’eau – qui les accompagnent parfois, sculptés à même le mur. C’est une joie de les découvrir au retour, agrandis sur l’écran.

Ma plus grosse surprise de ce matin, pourtant, crève les yeux quand on le sait.

Avez-vous regardé attentivement la gargouille ci-dessus, en forme de griffon ? Les parties les plus blanches de la statue attirent l’attention vers la gueule, les oreilles, les ailes. Si bien que le dessous, qui reste dans l’ombre, passe inaperçu. Regardez bien. La gargouille est à cheval sur une tête. Un visage magnifique, le nez droit, la bouche entrouverte.

Avez-vous regardé attentivement la gargouille ci-dessus, en forme de griffon ? Les parties les plus blanches de la statue attirent l’attention vers la gueule, les oreilles, les ailes. Si bien que le dessous, qui reste dans l’ombre, passe inaperçu. Regardez bien. La gargouille est à cheval sur une tête. Un visage magnifique, le nez droit, la bouche entrouverte.

Qu’est-ce que cette tête vient faire là ?

Ma première idée a été qu’il s’agit d’un réemploi. Tout au long de l’histoire, on voit des pierres déjà taillées à des époques antérieures resservir à d’autres usages, généralement moins nobles. Celle-ci était peut-être trop abîmée pour être exploitée pour elle-même.

Mais à bien y regarder, une fois l’image agrandie et redressée, qu’en pensez-vous ? Ne dirait-on pas que ce personnage a les yeux clos ? Il paraît abandonné au rêve, n’est-ce pas ?

L’hypothèse qui s’impose alors, c’est qu’il fait partie de la gargouille. Le monstre jaillit directement de son cerveau, tel un rêve. Un cauchemar.

On peut sûrement y lire un message symbolique sur la noirceur des rêves qui peuvent naître dans les têtes les mieux faites.

Il y a aussi fort à parier pour que le tailleur de pierre qui a sculpté cette gargouille, et sans doute plusieurs autres, en ait rêvé la nuit. Et que c’est, malgré lui, ce que son oeuvre nous dit.

Gilles de Gouberville, premier des diaristes

Les blogueurs ont un ancêtre normand. Ce personnage a vécu au 16ème siècle, en pleine Renaissance, de 1521 à 1578. Il s’appelle Gilles Picot de Gouberville.

Les blogueurs ont un ancêtre normand. Ce personnage a vécu au 16ème siècle, en pleine Renaissance, de 1521 à 1578. Il s’appelle Gilles Picot de Gouberville.

C’est exceptionnel pour l’époque, le sieur de Gouberville tient, jour après jour, son « livre de raison ». Il vit dans son fief du nord du Cotentin, au Mesnil-au-Val, et prend un soin constant de ses affaires. Gouberville note minutieusement ses faits et gestes, ses dépenses, les ordres qu’il donne à ses gens. Voulez-vous plongez dans le quotidien d’un gentilhomme d’il y a cinq siècles ?

Le vendredi XXIXè, apprès desjeuner je m’en allé à Gouberville, Cantepye avecques moy. Nous y arrivasmes à mydi. Joret n’y estoyt poinct. Il estoyt à Gatteville faire férer une roe. Je l’envoyé quérir. Pendant lequel temps je me dormy. Puys regardasmes quelles bestes il maineroyt demain à la fère de la Pernelle. Je party à troys heures, le vicayre et Joret me convièrent jusques près la chasse du Mor. Nous parlasmes à Michel Le Fevbre et à son frère qui estoupoient à un clos qu’ils ont fait neuf. Avant que desjeuner céans au matin j’avoye achapté quatre maquereaulx qui coustèrent XXd.

J’aime bien Gouberville pour cette incroyable langue, à la fois compréhensible et étrange. Rien de fleuri dans tout cela, pas d’effet de style. il écrit pour lui, brut de décoffrage.

On se laisse emporter par le fil de cette vie, de cette plume assez sèche. Et puis soudain, on reste stupéfait face à une ligne de caractères… grecs. Comme nous autres blogueurs d’aujourd’hui pourrions être tentés de glisser quelques mots en anglais, Gouberville se laisse aller à employer la langue étrangère qu’il maîtrise. Le grec.

Voilà qui remet les siècles à leur place…

On peut encore voir aujourd’hui la tour de Barville, le dernier vestige du manoir du Mesnil-au-Val. Une association, le comité G. de G. s’attache à préserver ce bâtiment et à faire connaître le Journal.

Les entrées de la maison de Monet

La maison de Monet a trois portes d’entrée, toutes trois sur la même façade, côté jardin. Elles sont desservies par une étroite terrasse qui court le long de la maison.

La maison de Monet a trois portes d’entrée, toutes trois sur la même façade, côté jardin. Elles sont desservies par une étroite terrasse qui court le long de la maison.

Trois portes, cela peut paraître beaucoup. Pourtant, c’est le minimum requis : à chacune de ces portes correspond une affectation.

A gauche, la porte « professionnelle » mène au salon-atelier où Monet reçoit amateurs et marchands. Au centre, la porte « familiale » voit passer les habitants de la maison et les amis. A droite, la porte « de service » donne sur la cuisine.

C’est le cloisonnement de la société au 19e siècle qui l’exige. A Paris, les immeubles haussmanniens sont équipés d’escaliers séparés pour les domestiques et pour les locataires. Ne pas se croiser entre gens qui ne sont pas du même monde revêt une grande importance.

Monet est un bourgeois de son temps, rien d’étonnant donc à ce qu’il organise sa maison selon les principes de son époque. Mais je crois que la disposition des lieux est dictée encore davantage par une volonté de ne pas se gêner, dans une maisonnée qui compte huit enfants, ce qui suppose une intendance importante.

La maison que Monet loue en 1883 est nettement plus petite que celle que nous voyons aujourd’hui. Quand Monet décide de la faire agrandir, il en profite pour modifier l’organisation de l’espace et des circulations. Sa propre chambre est située au-dessus de l’atelier, avec son propre escalier et une entrée distincte, nommée l’épicerie, qui dessert aussi l’atelier. Grâce à cette nouvelle disposition des lieux, Claude Monet peut se lever avant l’aube sans déranger personne. L’espace destiné au travail est distinct de celui dévolu à la vie de famille.

Le salon-atelier possède même une quatrième porte en rez-de-jardin, en contrebas de la terrasse, qui permet d’accéder directement au clos fleuri. Elle est bien pratique pour sortir les fauteuils de rotin à l’ombre des tilleuls, à la belle saison.

Coup de vent

13 degrés ce matin au lever du jour : il faut aimer la tempête pour s’en réjouir, et se ficher comme d’une guigne de la panique semée dans la nature.

13 degrés ce matin au lever du jour : il faut aimer la tempête pour s’en réjouir, et se ficher comme d’une guigne de la panique semée dans la nature.

Le vent a mugi toute la journée, torturant les arbres. J’avais peur, en traversant le parc, de prendre une branche sur la tête. Même une brindille doit faire mal, j’imagine. Les automobilistes sont attentifs à l’endroit où ils garent leur voiture.

Le vent retrousse les plumes des oiseaux. Comment font-ils pour voler dans la bourrasque ? Ils ont l’air imperturbable.

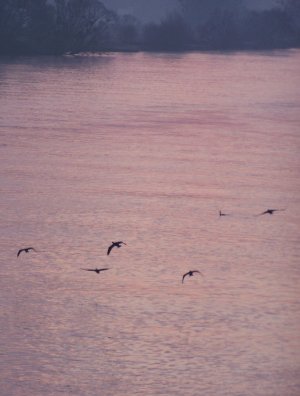

Sur la Seine, les mouettes, les cygnes, les canards posés sur l’eau se laissent porter par le courant, puis, à un repère connu d’eux seuls, ils décident qu’il est temps de prendre leur envol pour remonter un peu en amont. Les cygnes adorent se laisser porter en deçà du pont. Une question de territoire, je suppose. C’est un spectacle de les voir prendre leur élan en courant sur l’eau, puis voler, allongés comme un trait, à quelques mètres au-dessus du pont. Que c’est beau, un cygne en vol.

Il est temps que cette douceur hors de saison prenne fin. Qu’on aperçoive un flocon de neige. L’air est déjà peuplé de moucherons. Et le long du mur du jardin, les premiers iris sont prêts à fleurir. Si ! Je vous assure que c’est vrai. Trois mois d’avance. Je les gronde : « Espèces d’idiots ! qu’est-ce qui vous prend de fleurir maintenant ? Vous n’avez pas vu le calendrier ? On est en janvier. En janvier ! » Rien n’y fait. Ils n’en font qu’à leur tête.

Le vieux Louviers

Malgré de douloureux bombardements lors de la seconde Guerre Mondiale, Louviers a conservé une bonne partie de ses vieux quartiers. Une courte promenade permet de s’en donner une idée.

Malgré de douloureux bombardements lors de la seconde Guerre Mondiale, Louviers a conservé une bonne partie de ses vieux quartiers. Une courte promenade permet de s’en donner une idée.

Prenez comme point de départ l’église Notre-Dame, facile à repérer. Derrière elle s’ouvre la rue du Quai, récemment remise en beauté. Elle est bordée de chaque côté de maisons assez hautes, certaines à pans de bois.

Sur la droite, une des plus anciennes est datée de 1431. C’est le manoir de Bigards, qui donne son nom à un jardin public. Entrez dans le jardin et prenez le temps d’admirer ce beau bâtiment en colombages et briques, orné de niches et de lucarnes.

Le parc est animé par le passage des eaux vives de l’Eure, qui circulent entre vannages et lavoir, en clapotant au pied de plusieurs petits ponts. Si vous vous retournez vers le manoir, c’est toute l’histoire de Louviers qui se trouve résumée en une image, la bâtisse du 15e siècle, l’eau qui danse, et au fond une des dernières cheminées d’usine encore debout.

En traversant le parc, on arrive rue Ternaux, du nom d’une ancienne manufacture de draps installée sur les bords de l’Eure. La rue Ternaux a gardé ses pavés polis et de vénérables maisons. Sur l’une d’entre elles, les colombages sont recouverts d’essentes pour les protéger de la pluie.

Au bout de la rue Ternaux, on débouche sur les vestiges du cloître des Pénitents. Les bâtiments conventuels abritent aujourd’hui l’école de musique. Il ne vous reste plus qu’à remonter vers l’église toute proche en passant devant la Poste et son bas-relief monumental.

Heurtoir

C’est un geste oublié : on soulève la lourde poignée du heurtoir, et on la laisse retomber sur la porte. Le bruit sourd du métal contre le bois signale la présence d’un visiteur aux habitants de la maison.

C’est un geste oublié : on soulève la lourde poignée du heurtoir, et on la laisse retomber sur la porte. Le bruit sourd du métal contre le bois signale la présence d’un visiteur aux habitants de la maison.

Il existe toutes sortes de heurtoirs, les plus classiques étant peut-être la main refermée qui tient une boule dans sa paume, ou la tête de lion avec un gros anneau passé dans le nez. Mais il me semble que c’est le dix-huitième siècle qui a porté l’art du heurtoir à son apogée.

Sur les portes cochères de style Louis XV, il trône bien en vue. La poignée, à la fois sobre et élégante, paraît pourtant massive en contraste avec la dentelle de ferronnerie qui l’agrémente.

La ville de Louviers a été une très florissante cité drapière dès le Moyen-Age. Elle avait l’avantage d’être située sur les bords de l’Eure, à un endroit où la rivière n’en finit pas de se diviser. On compte, dit-on, vingt-et-un bras et canaux dans cette « Venise industrielle » de Normandie. L’énergie hydraulique a servi à faire tourner les moulins à foulon, et plus tard à mécaniser la production.

On produit à Louviers des draps de lin et de laine. Quand Colbert y installe une manufacture royale en 1681, l’activité de filature prend un essor sans précédent. Sous le règne de Louis XV, seize fabricants se partagent le marché et emploient des milliers d’ouvriers.

C’est alors que s’élèvent dans le centre ville des bâtiments tous plus beaux les uns que les autres, à l’architecture soignée, à la décoration raffinée. Les heurtoirs en sont encore un des éléments les plus frappants pour le passant. Il n’est pas besoin de lever les yeux pour les remarquer, à la fois tous différents mais d’une évidente unité de style.

Le Mont Saint-Michel entre dans la campagne

Voilà le Mont Saint-Michel propulsé dans la campagne électorale. Ce matin, Nicolas Sarkozy s’y est rendu pour sa première visite en tant que candidat officiel de l’UMP à l’élection présidentielle. Parce que c’est le « symbole du patrimoine français », de « la France éternelle », « des atouts de la France ».

Voilà le Mont Saint-Michel propulsé dans la campagne électorale. Ce matin, Nicolas Sarkozy s’y est rendu pour sa première visite en tant que candidat officiel de l’UMP à l’élection présidentielle. Parce que c’est le « symbole du patrimoine français », de « la France éternelle », « des atouts de la France ».

Ce n’est pas la première fois que le Mont profile sa silhouette dans une campagne électorale. Il avait eu la visite de Jacques Chirac en 2002. Va-t-il devenir un passage obligé ?

Pourquoi le taire ? Cela m’agace. Ce n’est pas une question de candidat. Mais l’idée d’une utilisation, d’une récupération du Mont à des fins politiques, ne passe pas. Qu’avait Sarkozy de si essentiel à dire ce matin qui ne put être dit ailleurs ?

Certes, le Mont a toujours été partie prenante de l’Histoire de France. Certes, il s’est plié à tout, avec bonne grâce, après les nuées de pèlerins il a accepté les soldats, les prisonniers, les ouvriers, les touristes. Mais c’est un lieu qui mérite mieux que de servir d’estrade. De décor hors du commun, comme la Grande Muraille de Chine, pour offrir un fond aux caméras.

C’est un endroit pour entrer en soi-même, pour se créer un espace de solitude au milieu de la foule, pour méditer. Exactement l’inverse d’une déclaration politique devant des dizaines de journalistes.

Gratte-pied

On l’appelle un gratte-pieds, ou encore un décrottoir : ce petit accessoire en métal permet à qui a marché dans la boue de racler ses chaussures. Son usage a été très populaire par le passé, mais les gratte-pieds tendent à disparaître aujourd’hui où les rues sont toutes goudronnées, et où un simple paillasson suffit.

On l’appelle un gratte-pieds, ou encore un décrottoir : ce petit accessoire en métal permet à qui a marché dans la boue de racler ses chaussures. Son usage a été très populaire par le passé, mais les gratte-pieds tendent à disparaître aujourd’hui où les rues sont toutes goudronnées, et où un simple paillasson suffit.

Cet objet humble n’a guère de raison d’attirer l’attention, placé comme il est au ras du sol. Et pourtant celui-ci étonne par son emplacement même : il se trouve à l’entrée d’une église.

A Vétheuil, l’église a deux accès, un porche en façade et un porche latéral, plus proche du centre du village, auquel mène un escalier. Deux gratte-pieds ont été installés, de chaque côté de ces quelques marches.

Il suffit de les regarder pour imaginer le geste des fidèles, les jours de pluie. L’un après l’autre, ils devaient défiler pour retirer la boue de leurs sabots ou de leurs bottes, dans un geste de respect pour l’église. Un acte symbolique qui rappelle celui des musulmans retirant leurs chaussures à l’entrée des mosquées.

Le pont de Normandie

Le pont de Normandie a emprunté leur silhouette aux grands voiliers. Ses haubans s’étirent en lignes parallèles comme les cordages des trois mâts qui se glissent sous son tablier à chaque Armada, le grand rassemblement de voiliers anciens qui a lieu tous les quatre ans à Rouen.

Le pont de Normandie a emprunté leur silhouette aux grands voiliers. Ses haubans s’étirent en lignes parallèles comme les cordages des trois mâts qui se glissent sous son tablier à chaque Armada, le grand rassemblement de voiliers anciens qui a lieu tous les quatre ans à Rouen.

Ici, entre Honfleur et le Havre, la Seine se confond déjà presque avec la mer. Le pont de Normandie est le dernier qui la franchit avant son embouchure. Il a fallu sept ans pour le construire, et le moins que l’on puisse dire est que cela n’a pas été simple d’aller chercher un appui pour les deux pylônes, l’un sur la rive, l’autre les pieds dans l’eau.

C’est le pont de la démesure. Au moment de sa construction, en 1995, il était le plus grand du monde dans sa catégorie, les ponts à haubans. De bout en bout, il fait deux bons kilomètres (2141m exactement), dont 856 mètres entre les deux pylônes.

Dans ce paysage ouvert, il est difficile d’apprécier les distances. Les pylônes, par exemple, mesurent 214 mètres de haut, à comparer avec les 324 mètres de la tour Eiffel. Détail significatif : la rotondité de la Terre est perceptible entre le haut et le bas des pylônes, leurs sommets sont distants de 4 cm supplémentaires par rapport à leurs bases.

Au milieu du pont, on surplombe la Seine de 60 mètres, la hauteur du premier étage du monument parisien. La comparaison ne s’arrête pas là : comme lui, le pont bénéficie, la nuit, d’une mise en lumière superbe.

Pierre Amédée Defontaine

On aurait pu tout oublier de l’existence de Pierre Amédée Defontaine, comme de tant d’autres personnages vernonnais du 19e siècle. Mais ce contemporain de Monet a pris soin de passer à la postérité. Bien sûr, comparée à l’aura du génie de Giverny, la mémoire de Defontaine se fait discrète. Loin des trompettes de la renommée, elle fredonne sa petite chanson en minces filets d’eau.

On aurait pu tout oublier de l’existence de Pierre Amédée Defontaine, comme de tant d’autres personnages vernonnais du 19e siècle. Mais ce contemporain de Monet a pris soin de passer à la postérité. Bien sûr, comparée à l’aura du génie de Giverny, la mémoire de Defontaine se fait discrète. Loin des trompettes de la renommée, elle fredonne sa petite chanson en minces filets d’eau.

Dès 1858, Defontaine est constructeur fondeur de son état, à une époque où la fonte connaît son heure de gloire.

Engagé dans la vie politique, le voici d’abord conseiller municipal, puis adjoint au maire de Vernon. C’est je crois ce même intérêt pour la chose publique, cet amour de sa ville qui le poussent à faire un don important à la commune, en 1899. Et quand on s’appelle Defontaine… ce ne peut être qu’une fontaine. Une monumentale fontaine de fonte, qu’on peut toujours voir dans le square derrière la mairie.

Elle se compose de deux vasques concentriques. Dominant celle du haut, une accorte jeune femme semble remplir la fontaine en y versant l’eau de sa cruche. Au-dessous, l’eau jaillit de la bouche de quatre têtes de faunes et de celle de dauphins. Sur une plaque moussue, on peut encore lire « A la ville de Vernon A. Defontaine ancien adjoint ».

Le Gros-Horloge de Rouen

Le Gros-Horloge, c’est le centre du centre ville de Rouen. Il enjambe depuis cinq siècles la rue piétonne que les Rouennais nomment avec un brin de désinvolture la « Rue du Gros », entre la cathédrale et la place du Vieux-Marché.

Le Gros-Horloge, c’est le centre du centre ville de Rouen. Il enjambe depuis cinq siècles la rue piétonne que les Rouennais nomment avec un brin de désinvolture la « Rue du Gros », entre la cathédrale et la place du Vieux-Marché.

Tout surprend dans ce monument emblématique : le masculin de son nom, l’or de ses deux cadrans, le passage sous l’arche magnifiquement sculpté de statues représentant le Bon Pasteur…

Le Gros-Horloge se donne des airs d’horloge astronomique, en affichant tout en haut dans un petit oeil de boeuf les phases de la lune, et en bas, un semainier où les jours sont symbolisés par les dieux romains, Mars pour le mardi et Jupiter pour le jeudi, par exemple. Mais, s’il rythme la vie des Rouennais depuis 1389 -le mécanisme est toujours en état de marche – le Gros-Horloge se contente d’une seule aiguille pour donner l’heure.

Le Gros-Horloge est sorti il y a quelques semaines des échafaudages, après de longs et coûteux travaux. On peut à nouveau le visiter, et découvrir l’histoire qui lie l’arche Renaissance au beffroi gothique voisin et à la fontaine d’angle, de style Louis XV. On n’oubliera pas d’admirer deux cloches remarquables du 13e siècle.

Conseils de jardinage

L’hiver s’est trompé de saison, ces jours-ci. Le thermomètre dépasse les 10 degrés, et cette douceur inattendue réveille les jardiniers amateurs, qui se sentent pleins d’une ardeur printanière.

L’hiver s’est trompé de saison, ces jours-ci. Le thermomètre dépasse les 10 degrés, et cette douceur inattendue réveille les jardiniers amateurs, qui se sentent pleins d’une ardeur printanière.

Que pourrait-on bien faire au jardin en ce moment ? Il suffit de surfer sur les très nombreux sites consacrés au jardinage, par exemple celui-ci, celui-là ou encore ce dernier pour se donner des idées. Pour résumer : nettoyer, protéger du froid à venir, élaguer, affûter les outils et mettre de l’ordre dans la cabane.

J’ajoute : admirer la première jonquille, la plus intrépide, qui fleurit déjà, respirer l’air frais lavé par la pluie, faire un bouquet des branches de noisetier couvertes de chatons, remettre les gants et gagner – temporairement – la bataille contre les orties, se promener dans les allées oubliées depuis des semaines et noter les changements depuis l’automne, s’émerveiller devant le tissage d’un nid vide que l’hiver a révélé…

Quelques oiseaux, timides, chantent. On a envie d’en faire autant.

Commentaires récents