Giverny déchaîné

Pour travailler plus facilement, les jardiniers de Giverny ont enlevé les chaînes et les piquets qui protègent d’habitude les massifs des pas des visiteurs. Et il a suffi de cela pour qu’on bascule dans autre chose. C’est le jardin tel que Monet pouvait le voir, lui qui en était le presque unique usager.

Pour travailler plus facilement, les jardiniers de Giverny ont enlevé les chaînes et les piquets qui protègent d’habitude les massifs des pas des visiteurs. Et il a suffi de cela pour qu’on bascule dans autre chose. C’est le jardin tel que Monet pouvait le voir, lui qui en était le presque unique usager.

Toutes les allées gravillonnées sont ouvertes, offertes au regard, invitantes. Elles débouchent sur les allées en dur comme des ruisseaux dans la rivière. Entre elles, les massifs renflés cachent encore les trésors de couleurs qu’ils distribueront généreusement dans quelques semaines.

Tout paraît planté déjà. Le clos et le jardin d’eau sont juste un peu moins au garde-à-vous qu’en saison, quand ils sont constamment ratissés, balayés, soufflés.

Ces tâches reviendront, mais pour le moment les jardiniers en ont d’autres à accomplir. Ils s’affairent dans un va-et-vient de brouettes emplies de branchages ou de mauvaises herbes.

Ici on ne mulche pas, par souci esthétique, et sur le sol nu les sauvageonnes auraient vite fait de proliférer. « Vous aimez désherber, Ariane ? » Me voilà accroupie dans la grande allée, à arracher la véronique avec une joie secrète. Oserais-je l’avouer ? C’est comme un vieux rêve, celui de broder quelques tout petits points dans la grande tapisserie du jardin.

Les perce-neige de Giverny

Dans les jardins de Monet, les clochettes des perce-neige ont surgi ça et là dans les massifs, où elles se mêlent aux premières pensées, au lierre ou au feuillage gris des lavandins.

Dans les jardins de Monet, les clochettes des perce-neige ont surgi ça et là dans les massifs, où elles se mêlent aux premières pensées, au lierre ou au feuillage gris des lavandins.

D’où sortent ces jolies clochettes qu’on guette dès janvier, comme une promesse de l’arrivée prochaine du printemps ?

Qui aurait bien pu avoir l’idée d’en planter, alors qu’elles s’ouvrent toujours pendant la période de fermeture des jardins ?

Sont-elles les descendantes de perce-neige installées par Monet lui-même ?

Il est probable que personne n’a méthodiquement mis en terre ces petits bulbes qui se naturalisent si facilement dans la région.

Les fleurettes se propagent aussi par graines, allant jusqu’à se faufiler entre les marches des escaliers.

Elles se débrouillent si bien toutes seules qu’elles tapissent quelquefois les zones où elles se plaisent.

Si on voulait s’en débarrasser, on n’y arriverait pas.

Qu’importe le mystère de leur origine, elles sont bien jolies, même si pas grand monde ne les voit. « Les perce-neige, c’est pour les jardiniers », sourit l’un d’eux. Un petit plaisir égoïste pour ceux qui oeuvrent toute l’année à offrir des floraisons resplendissantes aux visiteurs.

Calendrier Dumont Février 2014

Voici la photo choisie par les éditions DuMont pour la page de février de « notre » calendrier sur les jardins de Claude Monet.

Dans mon navigateur elle apparaît un peu sombre. Une fois passée entre les mains magiques du graphiste de DuMont pour en adoucir les contrastes, agrandie sur papier glacé, elle est très belle et me fait beaucoup rêver à Giverny.

C’est le spectacle des premiers jours de la saison, quand le jardin est tout frais tout propre avec ses premières feuilles, ses premières fleurs qui déclinent les tons de jaune pour mieux plaire aux insectes. On devine que l’eau est froide encore. Au-dessus du pont japonais tendu comme un arc, la glycine fourbit ses bourgeons.

Toute cette énergie de la nature baigne dans la douce lumière laiteuse des matins du val de Seine, dégageant une harmonie si délicate qu’on a l’impression qu’un rien pourrait la briser. Mais non, le décor du printemps est là, imperturbable. On peut marcher dedans.

Je me languis de Giverny. J’irai voir bientôt où le jardin de Monet en est, et si les bergénias ont fleuri au pied des bambous.

Je sais bien que l’avancée de la floraison telle que sur la photo n’est pas pour tout de suite, même si les mini-jonquilles et les crocus se sont ouverts à ma fenêtre. Dans le jardin il faut attendre encore un peu que le soleil, comme un appel, tire les plantes hors de la terre, et les fleurs hors de leurs boutons.

Le printemps de Geneviève

J’espère que votre journée est placée sous le signe des fleurs, par exemple des roses rouges. En voici d’autres dans une harmonie de couleurs printanières, par massifs entiers. On sent la gaieté pétiller dans ce tableau, n’est-ce pas ? Elles sont partagées par Geneviève, dont vous avez déjà pu goûter à l’humour « piquant » et teinté d’auto-dérision. Un petit mot était joint à l’image :

J’espère que votre journée est placée sous le signe des fleurs, par exemple des roses rouges. En voici d’autres dans une harmonie de couleurs printanières, par massifs entiers. On sent la gaieté pétiller dans ce tableau, n’est-ce pas ? Elles sont partagées par Geneviève, dont vous avez déjà pu goûter à l’humour « piquant » et teinté d’auto-dérision. Un petit mot était joint à l’image :

Voici un « plat d’épinards » réalisé à l’huile à partir de l’une de vos photos. Tomates, radis, navets et chamallows accompagnent la verdure. En réalité les couleurs de la photo sont peut-être un peu plus saturées que celles du tableau, et j’ai un peu interverti l’ordre des fleurettes.

Pour ceux qui n’ont pas suivi, le plat d’épinards fait allusion à un commentaire de Tania sur le billet Flaubert. Des légumes comme ça, on en redemande. Et l’ordre des fleurettes, quelle importance… Vive la licence poétique, vive la liberté de peindre comme on veut !

Au passage, si vous aimez peindre, je vous rappelle que je suis ravie quand mes photos de Giverny vous inspirent, que ce soit celles de givernews.com, de giverny-impression.com, de giverny.org comme ici ou encore de ma galerie giverny-photo.com. Et c’est toujours une joie pour moi de voir votre travail. Merci Geneviève.

Enfin, pour qu’il n’y ait pas d’ambiguïté, je rappelle à mes lecteurs chéris que les photos sont protégées par le code de la propriété intellectuelle, en langage international le copyright. Si vous voulez en faire un usage commercial, merci de me contacter pour en acquérir la licence d’utilisation.

Aux peintres, aux amoureux des jardins, aux amoureux tout court, douce Saint-Valentin.

L’art américain est de retour !

John Singer Sargent – Lady Agnew de Lochnaw, 1892 – Huile sur toile, 127 × 101 cm – Édimbourg, Scottish National Gallery, NG 1656 © National Galleries of Scotland / Photo : A. Reeve

John Singer Sargent – Lady Agnew de Lochnaw, 1892 – Huile sur toile, 127 × 101 cm – Édimbourg, Scottish National Gallery, NG 1656 © National Galleries of Scotland / Photo : A. Reeve

Le Musée Des Impressionnismes Giverny consacre son exposition de printemps à l’impressionnisme américain. En toute logique, celle-ci a été initiée par la Terra Foundation for American Art, toujours partenaire du musée givernois.

Dès le 28 mars, on pourra redécouvrir comment les artistes venus d’Outre-Atlantique à la fin du 19e siècle ont su faire leur la technique picturale défendue par Claude Monet et ses amis, avant de l’emporter dans leurs bagages.

L’exposition présentera 80 oeuvres, parmi lesquelles les habitués du musée reverront avec plaisir de très belles toiles de Mary Cassatt, Sargent, Whistler, Robinson, ou encore Tarbell. Mais la plupart des tableaux ne sont jamais venus à Giverny.

Le dossier de presse est accompagné d’une quinzaine d’images, qui promettent une très belle expo. On va se régaler de lumière, de scènes de plein air, de nonchalance bourgeoise, de toilettes élégantes, par la grâce d’une palette claire et d’une touche vibrante.

On recherchera ce qui est spécialement américain dans cette peinture-là. Le musée justifie le pluriel de son nom : l’impressionnisme a évolué en de nombreuses branches, et ses variations américaines ne sont pas les moindres.

Dates officielles d’ouverture à Giverny

Tada !!! Je le tiens de source sûre, et à moins de revirement de dernière minute (mais j’en doute) qui serait dû aux circonstances, à un printemps doux et très précoce par exemple, la Fondation Claude Monet ouvrira ses portes le… 1er avril 2014.

Tada !!! Je le tiens de source sûre, et à moins de revirement de dernière minute (mais j’en doute) qui serait dû aux circonstances, à un printemps doux et très précoce par exemple, la Fondation Claude Monet ouvrira ses portes le… 1er avril 2014.

Oui, je sais, ce scoop sent le pétard mouillé. La date officielle d’ouverture est depuis toujours le 1er avril. Hommage aux carpes de l’étang, sans nul doute. A moins que ce ne soit en l’honneur de la saint Hugues.

Non, sérieusement, c’est le printemps givernois qui commande, et il ne se réveille guère avant le mois d’avril. C’est mieux qu’il y ait un minimum de fleurs et de couleurs à voir quand on vient visiter un jardin, vous ne trouvez pas ?

Alors voilà, « chez Monet », on ouvre à la date habituelle en 2014 : quelle info ! Pourquoi faire un billet là-dessus ? Parce que la question revient souvent.

Le doute plane pour deux raisons. D’une, l’an dernier, le week-end pascal tombait à cheval sur mars-avril, ce qui avait conduit à une ouverture anticipée exceptionnelle. De deux, cette année, le musée des impressionnismes ouvre dès le 28 mars, ce qui peut donner à penser que les jardins de Monet feront de même.

Pour ma part, je trouve que c’est bien de s’en tenir à la règle, et que l’exception reste exceptionnelle. Sinon on ne sait plus à quel saint se vouer.

Tous les voyageurs qui seront repartis de France avant le 1er avril et qui espéraient bien venir fin mars seront déçus. Chaque jour, hors-saison, on en rencontre quelques-uns dans les rues de Giverny, désolés de trouver porte close. Ils font peine d’avoir fait toute cette route avec ce rêve en tête, et de se cogner à un mur. Mais c’est une vraie question : faut-il ouvrir plus tôt, et pourquoi pas tout l’hiver ?

L’admirable, l’adorable maison de Claude Monet reste là, toujours aussi belle et intéressante. Vaut-elle à elle seule le voyage ? Comment étoffer un peu la visite pour ne pas qu’elle paraisse trop maigre ? Et que faire pour éviter la déception due à un jardin nu, qui n’a pas été dessiné pour l’intérêt hivernal ?

Ce serait un challenge de communication de ne pas survendre. Mais ce serait aussi offrir l’opportunité de goûter à un Giverny plus intime.

Photo du 3 avril 2013. Les pensées figurent parmi les premières fleurs du printemps.

Le profil du bourgeois

En photo comme en journalisme, tout est une question d’angle. Avez-vous reconnu les moustaches qui surmontent cette grosse bedaine ? Mais oui, ce sont celles de Gustave Flaubert. Sa statue s’élève entre les arbres de la jolie place des Carmes à Rouen.

En photo comme en journalisme, tout est une question d’angle. Avez-vous reconnu les moustaches qui surmontent cette grosse bedaine ? Mais oui, ce sont celles de Gustave Flaubert. Sa statue s’élève entre les arbres de la jolie place des Carmes à Rouen.

Ce bronze est l’oeuvre d’un artiste d’origine russe, Léopold Bernard Bernstamm, qui l’a exécutée en 1907, donc un quart de siècle après la mort de Flaubert en 1880.

On ne peut pas parler d’un travail d’après nature, mais c’est bien l’écrivain rouennais tel que le décrit Anatole France :

Chauve et chevelu, le front ridé, l’oeil clair, les joues rouges, la moustache incolore et pensante (…) Il me tendit sa belle main de chef et d’artiste, me dit quelques bonnes paroles, et, dès lors, j’eus la douceur d’aimer l’homme que j’admirais. Gustave Flaubert était très bon. Il avait une prodigieuse capacité d’enthousiasme et de sympathie. C’est pourquoi il était toujours furieux. Il s’en allait en guerre à tout propos, ayant sans cesse une injure à venger.

Parmi les croisades perdues d’avance menées par l’écrivain figurait sa haine du prêt-à-penser rendue célèbre par son « Dictionnaire des idées reçues », un bêtisier trop mordant pour avoir pu être publié de son vivant. Mais curieusement aucun de ses aphorismes ne concerne le bourgeois, pour lequel Flaubert avait une aversion définitive qui transparaît dans nombre de ses écrits.

On ne peut être exaspéré que par ce que l’on fréquente de trop près. Or justement, à son corps défendant, Flaubert était un bourgeois lui-même. Regardez-le.

Dans son dernier ouvrage, le sociologue Jean-Claude Kaufmann s’est penché sur l’évolution de la silhouette à travers les âges. Au 19e siècle, l’embonpoint mesuré est « signe de puissance, de santé, et de distinction » et « permet d’affirmer que l’on peut, que l’on sait, profiter de la vie » à condition de savoir « exposer ses rondeurs d’une certaine manière, adopter un style, qui montre à tous que les formes abondantes ne sont pas assimilables au vulgaire ».

Le bourgeois par exemple travaille le port de son ventre. Il l’affiche avec fierté, bien en avant, les épaules redressées pour mieux le mettre en valeur.

On pense au Portrait de Monsieur Bertin peint par Ingres en 1832 (Musée du Louvre). On pense aussi au Claude Monet de la maturité, qui posait pour la photo cambré, gilet ouvert, ventre saillant. Au 19e siècle, un bedon arrondi est donc chic. C’est bien ainsi que l’ont vu les admirateurs de Flaubert qui, en découvrant la statue de Bernstamm au Salon de 1906, ont décidé d’en faire don à la ville de Rouen.

Glycine blanche

De la glycine mauve ou de la blanche, il est bien difficile de dire laquelle est la plus belle. Claude Monet lui-même n’avait pas su choisir et avait planté les deux couleurs… Pour voir celle-ci en fleurs, il faut plutôt venir vers la mi-mai, même s’il est difficile de faire des pronostics.

De la glycine mauve ou de la blanche, il est bien difficile de dire laquelle est la plus belle. Claude Monet lui-même n’avait pas su choisir et avait planté les deux couleurs… Pour voir celle-ci en fleurs, il faut plutôt venir vers la mi-mai, même s’il est difficile de faire des pronostics.

A Giverny, la glycine blanche est plantée au-dessus du pont japonais, mais elle adore partir à l’assaut des alentours. Elle se hisse à des altitudes folles à la faveur des arbres. Elle est capable de franchir le chemin non seulement par dessus, en gracieuse guirlande, comme on le voit sur cette photo, mais aussi par-dessous, en torpille que rien n’arrête. Un beau jour une pousse têtue se forge un passage sous le goudron, émerge de l’autre côté, et ne se tient plus de joie. Elle grimpe, grimpe, comme pour faire concurrence aux bambous de l’autre côté du pont.

Les jardiniers l’ont à l’oeil, bien sûr. Ses velléités d’escapade sont à la merci de leur bon vouloir. Une année la glycine est autorisée à prendre ses aises, l’autre non…

La taille est indispensable pour ne pas fatiguer la plante, mais assez technique si on veut s’assurer d’une floraison maximale. Ensuite, il ne reste qu’à parier sur le temps, en espérant que la météo ne mijote pas un mauvais coup. Comme beaucoup de fleurs printanières, la glycine n’aime pas les gelées tardives.

Cartoon

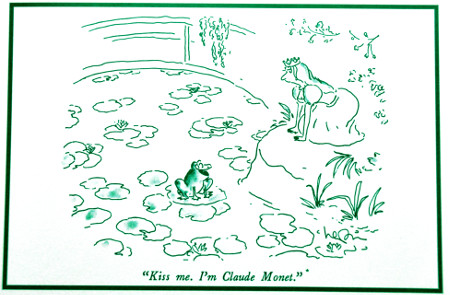

Cette année encore, la Fondation Claude Monet a choisi un dessin humoristique du New Yorker pour illustrer sa carte de voeux. Une princesse un peu dubitative est agenouillée au bord du bassin de Giverny. Un énorme crapaud lui fait de l’oeil et coasse : « Embrasse-moi. Je suis Claude Monet. »

Cette année encore, la Fondation Claude Monet a choisi un dessin humoristique du New Yorker pour illustrer sa carte de voeux. Une princesse un peu dubitative est agenouillée au bord du bassin de Giverny. Un énorme crapaud lui fait de l’oeil et coasse : « Embrasse-moi. Je suis Claude Monet. »

Ce cartoon est signé Arnie Levin, qui a collaboré à l’hebdomadaire américain dès 1974.

Arnie Levin est un drôle de type qui fait des dessins souvent drôles, mais malheureusement parfois incompréhensibles quand on pratique l’anglais comme une langue étrangère, qu’on n’a pas en tête toutes les subtilités de la culture américaine ni les derniers rebondissements de l’actualité outre-Atlantique. Celui-ci a l’avantage d’être très simple à comprendre.

Impossible d’imaginer derrière ce dessin gentillet et frais la personne qui tient le crayon. A l’approche de la soixantaine, Arnie Levin a décidé de devenir biker. Pour vivre à fond sa passion, il s’est fait couvrir le corps de tatouages exécutés par un maître japonais. Le côté baroudeur de ce chauve barbu en impose. C’est un de ces destins comme l’Amérique en a le secret, qui mêle mouvement hippie, engagement dans les Marines, art et rebondissements inattendus.

J’ignore à l’occasion de quel événement artistique Levin a commis le dessin ci-dessus. Mais il n’est pas très difficile de deviner comment, du poncif d’associer Nymphéas et Monet au surnom des Français, froggies, Levin en est venu à composer cette scène. Avec l’aide d’une troisième idée toute faite : le crapaud ensorcelé a besoin du baiser d’une princesse pour redevenir humain. Or chez les frères Grimm, en fait de tendre baiser, la princesse balance le crapaud contre le mur. Passons.

Pourquoi associer tous ces lieux communs ? C’est qu’il y a peut-être dans le dessin de Levin une dimension quasi autobiographique : derrière un physique qui n’est pas celui d’un prince charmant, se cache une personnalité à découvrir. Celle d’un grand artiste.

C’est une invitation à aller au-delà des apparences. La princesse accroupie en position de grenouille n’en est pas une, pas plus que le crapaud n’en est un.

Offrir un voyage par delà les apparences, se prêter au jeu des transformations, voilà bien une des plus belles missions de l’art.

Calendrier DuMont Janvier 2014

Voici la photo de ce mois de janvier sélectionnée par DuMont pour son calendrier 2014 « Monets Garten in Giverny » (le jardin de Monet à Giverny, mais je parie que vous aviez compris). Voilà déjà quatre ans que je suis la photographe de ce calendrier.

Il ne fait pas du tout ce temps-là à Giverny en ce moment, n’allez pas croire. Voilà peut-être un mois qu’il n’a pas gelé. Entre deux gros paquets de nuages que le vent charrie, le soleil fait des percées. Les prés sont verts, pas encore du vert fluo du printemps, mais déjà appétissants si on était des vaches, pleins de tendres pousses de pissenlits. Un temps propice au jardinage, même si les heures agréables sont courtes car la nuit tombe vite.

Mais tout peut changer encore. La belle neige de la photo, c’était le 7 février 2012. Ce jour-là il y avait une bonne épaisseur de neige et du soleil et du ciel bleu. Sans parler du givre magique. Ce n’est plus arrivé depuis.

Monumentale

La scène se passe il y a quelques jours dans un hypermarché d’Ile de France, au rayon des machines à coudre. Je compare à haute voix les mérites des machines en soulignant la fabrication allemande de l’une d’elles, quand un monsieur qui vient d’arriver s’exclame : Ah non alors, je n’achèterai jamais une machine allemande ! Après ce qu’ils ont fait !

Je l’avoue, je n’ai pas su quoi dire. Quand elle atteint de tels sommets, la connerie me dépasse. J’étais stupéfaite, abasourdie. Incrédule : quoi, ça existe encore, des gens comme ça, avec ces idées moisies, aussi périmées que les machines à coudre à pédale ?

Et vous, auriez-vous trouvé une répartie « piquante » ? Et l’affaire Dieudonné, elle vous agace ou elle vous dépasse ?

Monumental

Ca fait un drôle d’effet de lire son nom sur un monument aux morts. Avez-vous le réflexe de chercher le vôtre ? Je parie que oui. Et de lire les prénoms, aussi, classiques ou désuets, petite trace de ce qu’étaient ces jeunes gens.

Ca fait un drôle d’effet de lire son nom sur un monument aux morts. Avez-vous le réflexe de chercher le vôtre ? Je parie que oui. Et de lire les prénoms, aussi, classiques ou désuets, petite trace de ce qu’étaient ces jeunes gens.

Donc, ça m’a fait drôle de lire mon nom d’épouse sur ce monument qui se dresse dans une petite ville de la Manche. Bien classé à sa place dans l’ordre alphabétique.

Car ce que je crois savoir de l’histoire de cet arrière-grand-oncle Jules, c’est qu’il n’est pas mort au front. Il y est devenu fou, et il est mort de cette folie peu après.

Ce n’était pas assez pour faire de lui un héros, paraît-il, et longtemps son nom n’a pas figuré sur le monument. Jusqu’à ce que, bien plus tard, son dossier soit réexaminé d’un oeil plus compatissant. Le nom a alors été rajouté en dessous des autres. Et puis un beau jour on a refait le marbre, et remis de l’ordre dans tout ça.

Dans l’album photo de mes grands-parents maternels, il y avait une photo qui m’a longtemps fait bizarre. C’était celle d’un homme en tenue militaire, la tête couverte d’un casque à pointe : le grand-oncle Charles. Les Alsaciens ont combattu sous l’uniforme de l’armée allemande, pour devenir Français à l’armistice.

Deux destins happés par l’Histoire.

J’y ai repensé en refermant le Goncourt, « Au revoir là haut », où les monuments aux morts tiennent une place qui n’est pas petite. Pierre Lemaître parle de la fin de la Première Guerre mondiale avec une ironie légère qui baigne tout le roman, comme pour tenir la réalité à distance. Quel regard porter aujourd’hui sur ces événements d’il y a un siècle, en cette année de commémoration qui va occuper de nombreux collègues ? Quelle est la place de l’émotion ? Du souvenir familial et collectif ? De la littérature ? De la fraternité ? Et surtout, quel sens pouvons-nous donner à l’absurde ?

Cobée

Cette année, les jardiniers de Giverny ont fait pousser des cobées sur les arceaux de la grande allée. La cobée fleurit en été et en automne, elle prend donc bien le relais des rosiers grimpants qui couvrent de fleurs ces mêmes arceaux au printemps.

Cette année, les jardiniers de Giverny ont fait pousser des cobées sur les arceaux de la grande allée. La cobée fleurit en été et en automne, elle prend donc bien le relais des rosiers grimpants qui couvrent de fleurs ces mêmes arceaux au printemps.

Il n’y a pas cinquante sortes de cobées, et peut-être même qu’il n’existe que Cobaea scandens en différents cultivars.

Son nom est un hommage au savant espagnol du 16e siècle Cobo. Quant à scandens, c’est la traduction latine de ‘grimpante’, ce qui ne nous avance pas beaucoup.

La cobée est originaire du Mexique, c’est peut-être pour cela que ses fleurs ressemblent vaguement à des sombreros. Pour les anglophones, ce sont plutôt des cloches de cathédrale (cathedral bells) et même, avec un peu d’imagination, une tasse et sa soucoupe (cup-and-saucer vine).

En général la fleur est violette, plus précisément elle est vert pâle quand elle s’ouvre et tourne au violet à maturité, ce qui a l’avantage de présenter plusieurs coloris sur le même pied. Il en existe aussi des blanches, des presque roses et des presque bleues : on n’arrête pas le progrès.

Le plus impressionnant, chez cette plante qu’on cultive en annuelle ici, parce que bon, on n’est pas au Mexique, c’est la rapidité de sa croissance. Entre 7 et 10 mètres en une saison ! Vous vous asseyez devant et vous la regardez se déployer, quasiment à vue d’oeil.

Ca ferait presque peur, cette rage à s’enrouler sur le moindre support, les jardiniers qui aiment bien garder le contrôle seront rassurés de savoir que l’hiver viendra y mettre un terme.

On a pu constater cette vitalité à Giverny, où les cobées faisaient de jolies guirlandes sur les arceaux en octobre. Les jardiniers de la Fondation Monet, bien entendu, ont su bichonner ces grimpantes gourmandes en nutriments et en eau comme il fallait et leur donner l’exposition adéquate.

Ce n’est pas aussi facile que la fureur de vivre de la plante le laisse supposer. Sur le net, de nombreux jardiniers déplorent leurs échecs avec les cobées. De le savoir me console un peu des miens…

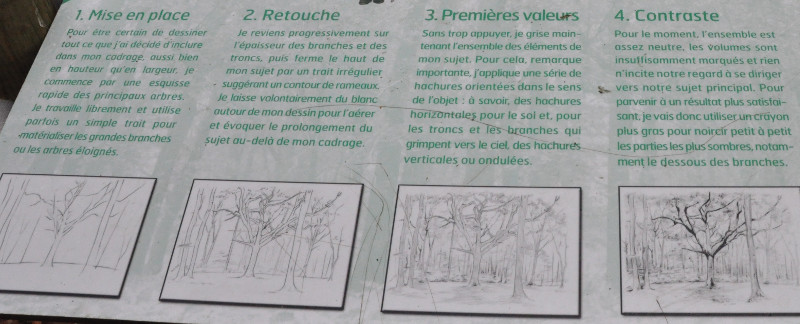

Dessiner un chêne

Dessiner un arbre, ça vous dit ? C’est ce que propose un panneau installé dans la forêt de Bizy à Vernon, juste en face d’un beau chêne centenaire.

Dessiner un arbre, ça vous dit ? C’est ce que propose un panneau installé dans la forêt de Bizy à Vernon, juste en face d’un beau chêne centenaire.

Si vous êtes un artiste né, vous n’aurez pas besoin de cette aide dans le choix du motif, ni des explications détaillées mises à disposition des novices. Mais vous apprécierez peut-être le banc et la surface plane…

Muni d’une feuille et d’un crayon, installons-nous. Il faut, explique l’auteur malheureusement anonyme de ce panneau, prendre le temps de bien observer ce qui caractérise l’arbre, comme ses branches qui serpentent vers le ciel.

Puis on procède à la mise en place du motif, aux retouches, on grise avec des hachures pour figurer des ombres, et enfin on donne du contraste avec un crayon gras. Résultat sympa, n’est-ce pas ? Ca a l’air si simple vu comme ça…

Cette activité fait partie d’un sentier de découverte des arbres de la forêt de Bizy qui permet d’apprendre à reconnaître les différentes essences présentes, plus nombreuses qu’on ne l’imaginerait. C’est une jolie initiative, plus paisible que les activités sportives suggérées tout au long du parcours du coeur.

Dans ces forêts périurbaines, on est dans la nature, bien sûr, mais l’homme a laissé partout sa trace. Les espèces d’arbres ne doivent rien au hasard, les allées pas grand chose aux animaux. Et le « mobilier forestier », bancs, panneaux, agrès, se fait de plus en plus présent.

J’ai reçu il y a quelques jours le dernier ouvrage de Jean-Michel Derex « La Mémoire des forêts », sous-titré « A la découverte des traces de l’activité humaine en forêt à travers les siècles » (éditions Ulmer). J’avais complètement oublié avoir fourni une photo du cénotaphe de Saint-Mauxe pour ce livre…

Au fil des pages, c’est une balade rafraîchissante sous les futaies à la recherche des usages d’autrefois, du charbon de bois aux mâts des navires, des colombages aux poteaux télégraphiques. On braconne, on vénère, on a peur du loup, et même, tout à la fin, on sort ses pinceaux à Barbizon.

Jean-Michel Derex a arrêté son étude dans le passé, au milieu du 20e siècle. Comme son livre donne une furieuse envie de marcher dans la forêt, même en plein mois de décembre, j’ai filé à Bizy à la recherche des traces humaines. Dans cette ancienne forêt de chasse, c’est toujours l’usage de loisir qui domine, revu au goût du jour.

Quel joli métier vous avez !

En ce moment, ce sont les vacances pour la plupart des guides, dont l’activité est liée à la saison touristique. Vacances ou tout comme. Il reste juste quelques visites.

En ce moment, ce sont les vacances pour la plupart des guides, dont l’activité est liée à la saison touristique. Vacances ou tout comme. Il reste juste quelques visites.

Imaginez : vous travaillez trois heures par semaine. D’un coup, ne demeure que la partie la plus plaisante du travail, toute lassitude effacée. Je vais au boulot pleine d’anticipation joyeuse, comme si j’allais au cinéma.

Quel métier merveilleux ! Cette fête de rencontrer des gens et de leur parler. De leur raconter des histoires. De répondre à leur soif de comprendre. Cette griserie de les faire rire.

Partager l’émotion. S’émerveiller ensemble. Accueillir leur regard, leurs étonnements. S’appliquer à être un passeur. Un truchement fidèle. Ouvrir des portes, inviter, donner.

C’est un métier qui fait puiser en soi ce que l’on a de meilleur. On reçoit autant qu’on donne : après la visite on est regonflé à bloc, dopé à un truc en -ine, sérotonine ? dopamine ? qui fait de ce métier un bon dérivatif à tous les problèmes personnels. On est obligé d’être concentré, attentif, et souriant. Pas de place pour les soucis.

Oui, c’est un métier merveilleux, un métier de passion, et pourtant ce n’est qu’à Giverny que j’entends les clients me dire : » Quel métier sympa vous avez ! » ou dans sa version anglaise : « What a lovely job you have! »

S’il fait beau et que les conditions de visite sont agréables, c’est presque systématique. C’est un bel endroit pour travailler, n’est-ce pas.

Quand il pleut, bizarrement, ce job ne fait plus de jaloux. Pas davantage quand il faut se frayer un chemin dans des allées bondées.

J’en souris, j’ai l’habitude, à quoi bon mettre en avant aussi les inconvénients ? J’ai appris à répondre aux remarques personnelles par des phrases courtes. Je confesse que j’adore mon métier. Les clients répondent que ça se voit. Fin de l’aparté.

Oui, c’est un bonheur d’exercer ce métier, surtout quand tout se passe bien, c’est-à-dire que le public est bon. Pour que le guide soit au mieux de sa forme, il faut qu’il ait établi une connivence avec ses clients. Dépasser l’information neutre et aller chercher du côté des émotions présuppose qu’une confiance se soit établie.

Une dame habituée des visites guidées m’a dit un jour qu’on sait tout de suite si on est avec un bon guide ou pas. La réciproque est vraie également, on sait vite si l’audience est réceptive ou non. Alors permettez-moi, si j’ose dire, un conseil de pro : la prochaine fois que vous suivrez une visite, soyez bon public, manifestez votre intérêt, riez de bon coeur quand votre guide s’efforce d’être drôle. Vous verrez, vous aussi finirez dopé à un truc en -ine.

Du bleu dans les yeux

Des feuilles de nénuphars qui flottent entre des reflets, et qui servent de radeau à des feuilles d’automne.

Il faut un oeil exercé de peintre pour voir plus, mieux, pour voir les couleurs étonnantes qui s’accrochent à la surface luisante des feuilles.

Regardez, c’est fou, c’est bleu…

Des peintres au secours de la forêt

Un Chêne au Bas-Bréau, le Bodmer, Claude Monet, 1865, Métropolitan Museum of Art, New York

Un Chêne au Bas-Bréau, le Bodmer, Claude Monet, 1865, Métropolitan Museum of Art, New York

La forêt de Fontainebleau a été le premier site naturel protégé au monde, et cela grâce en partie à des peintres. Dès 1853, en pleine période de l’école de Barbizon, 624 hectares font l’objet d’une protection pour qu’ils puissent servir de motif aux paysagistes. C’est la « série artistique ».

Jules Janin se flatte d’avoir obtenu cette faveur de Louis-Philippe. Dans le recueil collectif « Fontainebleau, paysages, légendes, souvenirs, fantaisie » le critique raconte que

Déjà une première fois, dans les embarras d’une royauté naissante, le Bas-Bréau fut menacé ! Le roi venait de monter sur le trône que lui donnait la France, et il n’avait pas le temps de songer à ce bouquet de vieux arbres. Tout à coup il apprend (il l’a appris de la voix qui parle aujourd’hui) que le Bas-Bréau allait être livré aux bûcherons. « Ô sire ! lui disions-nous, nous savons que vos heures sont précieuses, que vos veilles sont sans relâche, et cependant accordez-nous une heure. Ecoutez les plaintes du royal Fontainebleau ! (…) Songez aux artistes que vous aimez et qui vous demandent la vie et la grâce de leurs domaines ! »

Et Louis-Philippe : « Que mes artistes se rassurent. Je veux réparer Fontainebleau comme je veux réparer Versailles. Qu’ils fassent des paysages tout à leur aise (…) »

Il était question d’abattre les chênes séculaires du Bas-Bréau, un des coins de la forêt que les peintres paysagistes préféraient, ce qui a suscité la mobilisation des artistes et des écrivains.

Monet n’a que 12 ans en 1853, il va sans dire qu’il n’est pas de ce combat. Ce n’est que bien plus tard, en 1865, qu’il peindra le chêne du Bas Bréau, avec peut-être en tête les portraits d’arbres exécutés au même endroit par Corot en 1832 et Rousseau en 1864.

Comment terrasser un dragon

Regardez bien, le truc est bon à savoir la prochaine fois où vous vous trouverez face à un dragon : pour lui faire rendre gorge à coup sûr, il faut l’attraper par les oreilles. Tirez-les en arrière, tout en maintenant les pattes du monstre sous votre pied. Le dragon ouvrira une gueule béante où vous n’aurez plus qu’à enfoncer votre épée.

Regardez bien, le truc est bon à savoir la prochaine fois où vous vous trouverez face à un dragon : pour lui faire rendre gorge à coup sûr, il faut l’attraper par les oreilles. Tirez-les en arrière, tout en maintenant les pattes du monstre sous votre pied. Le dragon ouvrira une gueule béante où vous n’aurez plus qu’à enfoncer votre épée.

Ce quadrilobe orne depuis le 13e siècle le portail des libraires de la cathédrale de Rouen, parmi 165 autres. Ceux de la partie supérieure du portail représentent des scènes bien connues issues de la Genèse. Mais les quadrilobes les plus proches des yeux du passant, tels que celui-ci, sont plus énigmatiques. De quoi s’agit-il ici ? Ce n’est pas Saint-Michel terrassant le dragon, l’homme à gauche n’a pas d’ailes, ni Saint-Georges, il n’a pas d’armure.

Est-ce une invitation au courage, à faire face à ce qui nous effraie, sans peur aucune ?

Est-ce une représentation allégorique de la christianisation ? Si c’est le cas, le valeureux chrétien fait montre de toute sa détermination à lutter contre le paganisme pour éradiquer les anciennes croyances du pays. De petits dragons se tapissent dans les coins, tâchant de se faire oublier derrière les frontières du quadrilobe.

Pour Franck Thénard-Duvivier, qui s’est longuement penché sur le sens de ces quadrilobes fantastiques, ces bas-reliefs ont une autre interprétation :

Ces images procèdent de la mise en scène du combat intérieur que doit mener l’homme pour triompher des vices et de ses instincts… animaux ! Elles traduisent une crainte diffuse, qui se précise à la fin du Moyen Age, de la « bête intérieure » (the beast within selon Joyce E. Salisbury) qui sommeille en chaque homme et qui menace d’annihiler ses capacités rationnelles et spirituelles pour le livrer tout entier aux instincts bestiaux, à la concupiscence et à la chair.

S’il glisse sur cette pente dangereuse, l’homme du Moyen Âge risque bien plus que de se faire tirer les oreilles, il pourrait y laisser son coeur.

Rue des Chanoines

A Rouen, la rue des Chanoines est l’une de ces petites merveilles qui vous enchantent quand vous découvrez une nouvelle ville. Une surprise pleine de charme qui se révèle en passant sous un porche, quand on descend de la cathédrale à l’église Saint-Maclou par la belle rue Saint-Romain.

A Rouen, la rue des Chanoines est l’une de ces petites merveilles qui vous enchantent quand vous découvrez une nouvelle ville. Une surprise pleine de charme qui se révèle en passant sous un porche, quand on descend de la cathédrale à l’église Saint-Maclou par la belle rue Saint-Romain.

La rue des Chanoines commence très discrètement, enjambée par un bout de maison qui ne laisse d’elle qu’une portion congrue.

En jetant un coup d’oeil sous le porche, on a vu qu’il y avait là plus que la cour privée à laquelle on s’attendait. C’est une venelle qui s’ouvre, aguichante avec ses colombages entr’aperçus.

On ose, on s’avance. Derrière le porche, la ruelle donne sur des jardinets, une verdure privative qui étonne et qui fait du bien en plein coeur de la cité.

A quoi tient le pittoresque ? C’est biscornu à souhait. Les maisons à l’âge immémorial se penchent, murmurent, sans l’ombre d’une fausse note dans les matériaux.

Il fait calme dans cette enclave. On marche sur les pavés luisants de pluie, on imagine que des chats rôdent quand il fait beau.

On est en ville, mais pas tout à fait, un peu en marge. Le temps aussi se brouille, passé et présent se confondent.

Ce n’est pas vraiment une rue, même si la rue des Chanoines le prétend, non sans une pointe d’exagération qui frôle la vantardise. Plutôt un passage créé par le temps et l’usage, un raccourci pratique pour rejoindre plus vite le portail des Libraires sur le flanc nord de la cathédrale et être à l’heure à l’office. Les chanoines, ces clercs attachés au service d’une église, passaient par là pour se rendre à leur messe biquotidienne. Ils y logeaient peut-être.

A l’autre bout, la ruelle se rétrécit brusquement, sous l’emprise d’une bâtisse imposante et plus haute que les autres. A nouveau, une allure de porche fait déboucher sur la rue Saint-Nicolas, mais ce couloir est si étroit que la rue des Chanoines est presque invisible de ce côté là.

On se faufile, on sort. On quitte l’atmosphère paisible et le temps suspendu pour l’animation d’une voie commerçante, avec cet air de contentement que donne la découverte d’une pépite réservée aux initiés. C’est un peu comme si la ville nous avait fait une confidence.

Voilà, on fait partie de ceux parmi les passants de Rouen qui connaissent la rue des Chanoines, on partage avec eux ce petit secret, et on a presque l’impression d’appartenir à un club, une coterie qui sans cesse accepterait bénignement les nouveaux membres.

Pour faire partie de la Grande Confrérie des Connaisseurs de la Rue des Chanoines, c’est tout simple, il suffit d’y passer.

Fleurs indigènes

Cultiver des fleurs indigènes était le cadet des soucis de Claude Monet. A son époque, le tournant du 19e et du 20e siècle, on n’avait pas encore inventé le mot écosystème. L’étude des liens très complexes qui unissent le milieu, les végétaux, les insectes, les batraciens, les oiseaux, les animaux viendrait plus tard. On en était encore à vouloir faire tenir toute la nature dans les muséums. A classer, nomenclaturer, collectionner le vivant, à l’état mort.

Cultiver des fleurs indigènes était le cadet des soucis de Claude Monet. A son époque, le tournant du 19e et du 20e siècle, on n’avait pas encore inventé le mot écosystème. L’étude des liens très complexes qui unissent le milieu, les végétaux, les insectes, les batraciens, les oiseaux, les animaux viendrait plus tard. On en était encore à vouloir faire tenir toute la nature dans les muséums. A classer, nomenclaturer, collectionner le vivant, à l’état mort.

Les milieux bourgeois se démarquaient de la paysannerie en disposant d’un jardin d’agrément, dévolu à la promenade et au loisir. L’affirmation de l’appartenance à la classe sociale passait par la culture de plantes qui sortaient de l’ordinaire, délicates à faire pousser, chères à l’achat, à fort impact visuel.

On retrouve ce goût de l’exotisme dans le jardin de Monet, notamment dans ses touches japonisantes.

Mais Monet était surtout un peintre, et ses choix horticoles étaient guidés par son oeil plus que par l’envie de paraître. C’est pourquoi dans son jardin les plantes les plus rares coexistaient avec les plus banales, des sauvageonnes glanées dans la nature que Monet invitait en raison de leur couleur ou de leur forme.

Parmi les plantes indigènes cultivées par le peintre, on trouve la pétasite, la molène, la centaurée, le coquelicot, la marguerite.

Tout cela perdure dans la restitution des jardins de Monet à Giverny. Quelque 4000 espèces de plantes, dont beaucoup d’exotiques, se disputent les deux hectares que couvre le jardin. Ce chois de variétés exotiques est à sa place. Mais pas forcément un exemple à copier.

Il a fallu des décennies avant de commencer à percevoir les risques liés à la perturbation de l’écosystème par l’introduction de plantes exotiques, inadaptées aux insectes pollinisateurs locaux, non soumis au contrôle naturel exercé par l’écosystème. C’est une prise de conscience récente et encore balbutiante qui fait préférer dans les jardins les plantes qui ont toujours été là, les plantes indigènes.

Qu’est-ce que ça veut dire, toujours ? Par convention on considère comme indigènes les plantes attestées avant 1492, l’année de la découverte de l’Amérique par Christophe Colomb, le début d’échanges horticoles intenses de part et d’autre de l’Atlantique. C’est une convention qui a tout son sens d’un point de vue américain. En Europe, on aurait pu placer la barre plus tôt, avant les Croisades par exemple. Ou pourquoi pas avant l’invasion de la Gaule par les Romains, la vigne dans leurs bagages. La difficulté est de connaître le parcours d’une plante, surtout si elle n’est pas directement utile à l’homme. Comment remonter la trace d’une mousse, quand on a déjà du mal à suivre celle de l’abricotier ?

Par chance, on dispose maintenant de listes établies par des scientifiques qui recensent les plantes indigènes de façon aussi complètes que possible, avec leur degré de rareté. Pour ceux que le sujet intéresse, voici un catalogue de la flore d’Ile de France, et un inventaire de la flore vasculaire de Haute-Normandie. Vous trouverez probablement la flore de votre région, à privilégier dans les jardins privés.

Inspiration

Les verrières contemporaines de la collégiale Notre-Dame sont parmi les plus belles choses qu’on puisse voir à Vernon. Ces vitraux réalisés par Gérard Hermet et Mireille Juteau, maîtres-verriers de l’atelier Lorin à Chartres, ne sont pas figuratifs, mais suivent un thème subtil en harmonie avec la chapelle qu’ils éclairent. Par exemple, la baie de la chapelle dédiée aux morts de la Première Guerre mondiale est ornée d’une verrière aux tons bleus, baptisée Cosmos. On espère que les âmes des soldats tombés pour la France sont maintenant au ciel… à moins qu’il ne s’agisse d’un hommage aux personnes impliquées dans l’industrie spatiale, nombreuses à Vernon.

Les verrières contemporaines de la collégiale Notre-Dame sont parmi les plus belles choses qu’on puisse voir à Vernon. Ces vitraux réalisés par Gérard Hermet et Mireille Juteau, maîtres-verriers de l’atelier Lorin à Chartres, ne sont pas figuratifs, mais suivent un thème subtil en harmonie avec la chapelle qu’ils éclairent. Par exemple, la baie de la chapelle dédiée aux morts de la Première Guerre mondiale est ornée d’une verrière aux tons bleus, baptisée Cosmos. On espère que les âmes des soldats tombés pour la France sont maintenant au ciel… à moins qu’il ne s’agisse d’un hommage aux personnes impliquées dans l’industrie spatiale, nombreuses à Vernon.

Je guidais hier un groupe majoritairement américain dans l’église, et j’avais déjà expliqué tout ceci, quand un client m’a interpellée. « D’habitude les vitraux figurent des scènes bibliques, pour les enseigner aux fidèles. Pourquoi n’est-ce pas le cas ici ? » Il avait l’air déçu.

Sa question m’a décontenancée. J’étais mal à l’aise de ce qui ressemblait à une critique de ces vitraux. Je n’avais pas su faire partager mon admiration.

Mon regard qui errait à travers la nef en quête d’une réponse s’est arrêté sur la verrière du 15e siècle, rare rescapée du décor d’origine. Les motifs principaux des quatre lancettes sont anciens, mais le bas du vitrail a été remanié au 19e siècle dans le même style. Comme dans tous les cas où on a répliqué l’ancien, il est difficile aujourd’hui de départager les deux époques.

J’en étais là de mes explications quand j’ai entrevu une planche de salut, et la réponse s’est dessinée de plus en plus clairement dans ma tête à mesure que j’avançais dans la phrase. « La décision a été prise de faire des vitraux non-figuratifs, parce que c’est le style d’aujourd’hui, pour montrer que la religion est quelque chose de moderne, d’actuel, qui a du sens pour les gens d’aujourd’hui. » J’ai vu des clients hocher la tête, et j’ai su que c’était la bonne réponse. On a pu reprendre le commentaire de l’église là où on l’avait laissé, au mausolée de Marie Maignard.

Ce qui me déconcerte, c’est que cette réponse n’est pas issue de mon intime conviction. Si je m’interroge sur la modernité de l’Eglise catholique, et même de la pratique religieuse en général, je suis plutôt habitée par le doute. L’Eglise d’aujourd’hui a-t-elle vraiment pris le tournant du 21e siècle ? Mais il y avait assez de place dans mon doute pour que s’y faufile une réponse venue d’ailleurs. Qui, quoi, me l’a soufflée ? Je vous laisse le soin de répondre si vous pouvez, selon vos intimes convictions.

Leonotis

La Queue de lion fait partie de ces plantes courageuses qui décident de fleurir très tard dans la saison, à partir de début octobre.

La Queue de lion fait partie de ces plantes courageuses qui décident de fleurir très tard dans la saison, à partir de début octobre.

C’est peut-être pour ça que le léonotis a pris la précaution de se vêtir d’un petit pull duveteux, mais c’est une protection illusoire.

Le premier coup de gel emportera la plante.

Dans son pays d’origine, l’Afrique du Sud, le leonotis est vivace et forme de beaux buissons.

A Giverny, il atteint une taille déjà impressionnante de près de deux mètres.

Il est cultivé pour sa floraison tardive, son allure étonnante en forme de candélabre, et son bel orange éclatant.

D’aucuns lui prêtent aussi des effets psychotropes dus à la léonurine.

Si vous tenez à votre santé, il est préférable de le considérer comme toxique.

Pour les jeunes enfants, il vaut mieux caresser une sauge leucantha qu’un leonotis.

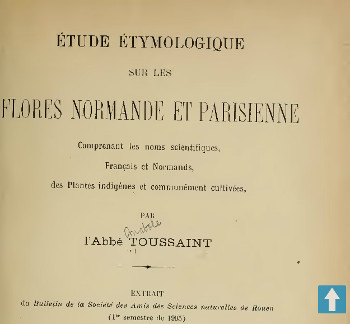

La Flore de l’abbé Toussaint

Une main anonyme a rajouté le prénom du bon abbé sur le livre : Anatole. En 1906, l’abbé Toussaint, curé de Giverny, publie un ouvrage dicté par sa passion pour les plantes. C’est une flore des plantes locales qui s’intéresse à leurs divers noms botaniques et vernaculaires.

Une main anonyme a rajouté le prénom du bon abbé sur le livre : Anatole. En 1906, l’abbé Toussaint, curé de Giverny, publie un ouvrage dicté par sa passion pour les plantes. C’est une flore des plantes locales qui s’intéresse à leurs divers noms botaniques et vernaculaires.

Le livre s’intitule « Etude étymologique sur les flores normandes et parisiennes comprenant les noms scientifiques, français et normands, des plantes indigènes et communément cultivées ». La mention qui suit, « Extrait du Bulletin de la société des Amis des sciences naturelles de Rouen, 1er semestre de 1905 » laisse supposer que le texte a déjà été publié et fait l’objet d’une nouvelle édition sous forme de livre.

L’ouvrage fait partie de la bibliothèque du New York Botanical Garden, qui l’a acquis en 1930. Entre temps, il a appartenu à un certain Mr Squier, à qui l’auteur l’a dédicacé d’un banal Bon souvenir. Est-ce lui ou le destinataire qui a rajouté la date à l’anglaise, May 23rd 1908 ?

C’est en faisant une recherche qui n’avait rien à voir avec Giverny que j’ai eu la surprise de tomber sur cet ouvrage dont l’auteur m’est familier pour ses liens amicaux avec Claude Monet. Dès les premières lignes, l’abbé Toussaint m’est sympathique : enthousiasme, lyrisme, poésie, amour des fleurs… et humour !

L’étude des plantes est une de celles qui charment et intéressent le plus. Un botaniste seul peut se rendre compte des jouissances que cette science offre à ses adeptes. La vue est flattée par la merveilleuse beauté de petites fleurs que souvent on foule aux pieds sans les regarder ; le tissu lui-même des feuilles et des fleurs vu au microscope, cet instrument qui enlaidit tant de choses, est un prodige d’arrangement et souvent une féerie de couleurs. L’intelligence s’arrête étonnée devant ces êtres si bas dans l’échelle de la nature, et cependant si prodigieusement organisés dans leurs plus infimes détails. Mais je n’ai pas à faire ici l’éloge de la botanique ni à écrire une longue préface, ne serait-ce que pour cette bonne raison qu’on ne lit jamais les préfaces.

Les pages qui suivent seraient un peu fastidieuses à lire d’affilée, c’est plutôt un ouvrage de référence qui s’utilise comme un dictionnaire, une compilation des auteurs de l’antiquité et de flores récentes.

Quelquefois l’abbé paraît carré, sûr de lui. D’autres fois, il hésite, comme pour l’anémone, la fleur du vent.

« Plante qui pousse au moment des grands vents, ou parce qu’on la trouve exposée au vent, ou parce qu’elle ne s’ouvre que sous le souffle du vent. »

J’aime bien cette place faite à différentes interprétations, parmi lesquelles chacun peut faire son choix. Et j’aime aussi cette connaissance du milieu rural qui permet à l’abbé de décrire, par exemple, l’usage de la clématite. Celle-ci se nomme en normand

« bois à fumer » : les enfants coupent les tiges entre les noeuds et s’en servent pour fumer.

A la toute fin du livre, une liste assez longue est titrée d’un pluriel plein d’humilité : errata. Avec beaucoup de scrupule, l’abbé a recensé les coquilles et inexactitudes de sa flore, et n’a pas résisté à l’envie de la compléter encore un peu. Quelle belle personne !

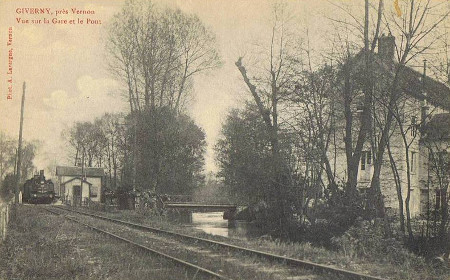

La ligne de chemin de fer à Giverny

De gauche à droite, la locomotive à vapeur stationnée devant la gare de Giverny, le pont sur l’Epte et le moulin

De gauche à droite, la locomotive à vapeur stationnée devant la gare de Giverny, le pont sur l’Epte et le moulin

L’un des attraits de Giverny, qui a scellé son succès auprès des peintres impressionnistes, est d’avoir été accessible par le train.

La première ligne ferroviaire de France entre Paris et Rouen dessert Vernon dès 1843. Un quart de siècle plus tard, les grandes lignes établies, on s’occupe d’en construire des petites, tout un réseau de voies secondaires qui s’enfonce profondément dans la campagne.

Giverny est accessible en train dès le 15 juillet 1869, date de l’inauguration du tronçon Gisors – Gasny – Giverny – Vernonnet.

Puis un pont ferroviaire métallique est construit au-dessus de la Seine, à Vernon, et ouvert au trafic le 15 mai 1870. Il subsiste des traces de cette voie ferrée près de l’ancienne caserne, de part et d’autre de l’avenue de Rouen.

La guerre franco-prussienne freine à peine les travaux de construction de la ligne, qui s’étend jusqu’à Pacy-sur-Eure à partir du 1er mai 1873.

Quand Monet arrive à Giverny, exactement dix ans plus tard, il peut donc très facilement se rendre à Paris, à Rouen, à Dieppe, ce qu’il ne manquera pas de faire tout au long de son séjour dans le village.

Il pourrait tout aussi bien explorer les paysages verdoyants de la vallée d’Eure en vue de motifs à peindre. Mais apparemment cela ne l’a pas tenté, pour une raison inconnue.

Le déclin de la ligne ferroviaire Gisors-Pacy s’amorce quelques années après la mort du peintre. Le tronçon vers Pacy est fermé au trafic voyageur en 1939, et on ne peut plus prendre le train en gare de Giverny à partir du 1er mars 1940.

Le pont ferroviaire, détruit pendant la guerre, ne sera pas reconstruit. Des trains de marchandises circulent encore jusqu’au 1er juillet 1964 de Gasny à Vernonnet, et puis c’est vraiment fini. On démonte la voie en 1970. Elle deviendra une voie verte quelques années plus tard.

Source : comité d’usagers de l’Ouest francilien

Un beau sapin tout bleu ornait l’an dernier le parvis de la mairie d’Arromanches. A force de ne visiter les sites touristiques qu’en saison, on est toujours un peu étonné de les voir en hiver, quand leurs habitants se retrouvent « entre soi » et que cette intimité se manifeste dans les décorations de Noël, qui ne s’adressent pas aux touristes.

Un beau sapin tout bleu ornait l’an dernier le parvis de la mairie d’Arromanches. A force de ne visiter les sites touristiques qu’en saison, on est toujours un peu étonné de les voir en hiver, quand leurs habitants se retrouvent « entre soi » et que cette intimité se manifeste dans les décorations de Noël, qui ne s’adressent pas aux touristes.