La peinture à l’huile

L’une des joies d’une visite à Giverny, c’est de voir des peintres au travail. Le jardin créé par Claude Monet est fait pour être peint, et les artistes d’aujourd’hui qui viennent y exercer leurs talents lui rendent, de la pointe de leurs pinceaux, le plus bel hommage qui soit.

L’une des joies d’une visite à Giverny, c’est de voir des peintres au travail. Le jardin créé par Claude Monet est fait pour être peint, et les artistes d’aujourd’hui qui viennent y exercer leurs talents lui rendent, de la pointe de leurs pinceaux, le plus bel hommage qui soit.

Assez souvent, des visiteurs individuels s’assoient sur un banc et couvrent leur carnet d’aquarelles ou de dessins au crayon. Mais peindre sur une toile requiert un matériel plus encombrant. Pour poser son chevalet devant les massifs colorés du clos normand ou face aux nymphéas du jardin d’eau, il faut demander une autorisation à la Fondation Monet.

Les peintres accrédités arrivent peu avant la fermeture, à l’heure où les visiteurs s’en vont. Ils tirent des caddies sur lesquels leur matériel est attaché et s’installent à un endroit qu’ils ont dûment choisi pour son point de vue remarquable. Parfois original, parfois convenu, selon l’humeur.

On ne saurait résister à la tentation de jeter un coup d’oeil à leur toile. Quand on ne sait pas peindre, l’alchimie mystérieuse qui, par le biais de la vision, du cerveau et de la main, transforme un paysage en tableau est fascinante.

Mais tout de même, on ne veut pas déranger. Leur curiosité satisfaite en toute discrétion, les derniers visiteurs s’éclipsent vers la sortie, emportant cette émotion laissée par l’oeuvre en cours, par l’artiste au travail, et, peut-être plus encore, par cette puissante odeur de peinture à l’huile mêlée au parfum des fleurs. La quintessence de Giverny, tout au bout de la journée, comme un point d’orgue.

Fée des Neiges

Blanche-Neige est la fille de la Vierge et de Robin des Bois. Pas pour les frères Grimm, naturellement, mais au pays des roses, un monde parallèle qui cousine avec les contes de fées.

Blanche-Neige est la fille de la Vierge et de Robin des Bois. Pas pour les frères Grimm, naturellement, mais au pays des roses, un monde parallèle qui cousine avec les contes de fées.

Blanche-Neige, c’est le nom choisi en 1958 par l’obtenteur allemand Kordes pour ce rosier qui allait atteindre la gloire suprême, la distinction ultime, le titre de rose préférée au monde : un hommage rendu à une seule rose chaque année par la Fédération mondiale des sociétés de roses.

Plus exactement, Korbes a baptisé sa jeune beauté à la blancheur virginale Schneewittchen, soit Blanche-Neige en allemand. Pour une raison qui m’est obscure le rosier est devenu Fée des neiges en français, et Iceberg en anglais. Trois noms différents qui surfent sur sa blancheur nivéale, mais qui peuvent prêter à confusion.

A en croire les pros, Fée des Neiges, donc, a toutes les qualités de la terre.

Elle fleurit abondamment jusqu’aux gelées, elle résiste impeccablement à la pluie, elle fait de belles fleurs bien pleines… Ils disent vrais, ces qualités se manifestent sur les sujets plantés dans le jardin de Monet.

Les forums d’amateurs de rose, en revanche, se montrent plus nuancés. Untel pointe le côté grêle des rameaux, tel autre la sensibilité du feuillage aux maladies… Le troisième a la solution : une taille sévère pour obliger le rosier à se développer de la base.

Monet n’aurait pas pu contribuer à ces fructueux échanges, car Fée des Neiges a été obtenue des décennies après sa mort. C’est certainement sa longue durée de floraison qui a été déterminante pour l’introduire à Giverny, puisque le jardin ouvert au public se doit d’être fleuri tout au long de la saison.

Si Fée des Neiges n’existait pas il y a cent ans, Monet n’en avait pas moins, déjà, un choix immense pour fleurir son jardin. A l’Haÿ-les-Roses, on se souvient qu’en 1910 le collectionneur Jules Gravereaux avait rassemblé dans sa roseraie la bagatelle de 8000 types de roses différents, soit toutes les roses de son époque.

Photo : Un rosier tige Fée des neiges (iceberg) dans le jardin de Claude Monet à Giverny

La maison de Claude Monet

Au mois d’avril, la maison de Claude Monet à Giverny se devine derrière les premières feuilles des tilleuls.

Au mois d’avril, la maison de Claude Monet à Giverny se devine derrière les premières feuilles des tilleuls.

A gauche apparaît la verrière de son premier atelier.

Les couleurs fraîches de la façade, rose pâle et vert vif, s’harmonisent à celles des fleurs de printemps.

Du temps de Monet, la pelouse sous les tilleuls était une terrasse ombragée où la famille aimait prendre ses repas en plein air.

Certains des tilleuls sont encore d’origine au vu de leur circonférence.

Le métier de guide

Je viens de découvrir par hasard dans un coin du net une étude sur le métier de guide menée en 2008/2009 à la demande du ministère de l’Economie, de l’Industrie et de l’Emploi, sous-direction du Tourisme.

Je viens de découvrir par hasard dans un coin du net une étude sur le métier de guide menée en 2008/2009 à la demande du ministère de l’Economie, de l’Industrie et de l’Emploi, sous-direction du Tourisme.

Nous serions, nous apprend cette étude, environ 3000 à exercer en France, dont la plupart à temps partiel. Un métier confidentiel, donc, et pourtant bien connu du grand public, puisque tout le monde a tôt ou tard suivi une visite guidée, au moins pendant sa scolarité.

L’étude a débouché sur une réforme qui a pris effet l’an dernier. Fini les guides-interprètes, régionaux ou nationaux, les conférenciers, les guides des villes et pays d’art et d’histoire… Le maquis des cartes professionnelles a été simplifié. Tous les guides portent désormais le titre de guide-conférencier et sont autorisés à exercer sur tout le territoire national. Les jeunes qui souhaitent devenir guides doivent valider un cursus universitaire de trois ans.

En 2008, la radiographie de la profession effectuée par le cabinet Lewy était assez déprimante, il faut bien l’avouer. Très peu de mes collègues ont déclaré tirer un revenu décent de leur métier. Il se dégage des réponses une certaine amertume, ce qui m’attriste, car je ne la partage pas.

Je ne sais si nous sommes chanceux ici en Normandie, privilégiés, ou si c’est autre chose. Nous avons beaucoup de travail, honnêtement rétribué, et, ceci expliquant peut-être cela, essentiellement en langues étrangères. Des bateaux de croisière fluviale sillonnent la Seine, des paquebots font escale au Havre ou à Cherbourg, et la Normandie bénéficie de magnets touristiques : les plages du Débarquement, le Mont Saint-Michel, Giverny, Honfleur… Autour de moi je n’entends personne se plaindre de manquer désespérément de clients.

Ce qui me désole aussi dans cette étude, c’est le peu d’intérêt pour les nouvelles technologies manifesté par certains collègues ayant répondu. N’est-ce pas suicidaire de leur tourner le dos ? Puisque nous avons la chance de nous trouver temporellement au début de cette nouvelle ère, ne faut-il pas nous jeter dedans avec imagination et détermination ? Il y a tout à inventer sur les nouveaux supports de communication, qui ne sont pas forcément destinés à remplacer le guide mais peuvent rendre la visite plus riche.

Un aspect qui fait chaud au coeur, en revanche, c’est l’enthousiasme avec lequel mes collègues parlent de leur métier, un « métier passion » qu’ils adorent. Ils se voient comme des « passeurs », qui enseignent des savoirs culturels avec la légèreté du divertissement. Si je partage cette passion, je suis beaucoup plus modeste dans la définition de mon rôle : je dirais que j’allume la lumière, je tiens une petite torche et j’éclaire ici et là. Ceux qui veulent regarder regardent. Et je ne leur en voudrai pas s’ils oublient très vite ce que je leur ai dit.

Photo : Honfleur, un des pôles d’attraction touristique de Normandie

Les dockers du Moyen Âge

Sur un bateau, deux hommes. L’un se penche vers le chargement, dans un beau geste ample et rond qui paraît poursuivre la coque. L’autre, vêtu d’une longue blouse bleue, grimpe à une échelle. Il a jeté un sac sur son épaule.

Dans le panneau voisin, deux autres hommes ploient sous le fardeau qu’ils portent eux aussi sur les épaules. On comprend que les quatre personnages sont occupés à décharger le bateau qui vient d’accoster. Au Moyen Âge cette tâche harassante était volontiers confiée à des manoeuvres de passage, des trimardeurs, d’où le nom du vitrail, « Les Trimardeurs du port ». Il fait partie des collections du musée des Antiquités de Rouen.

Ces deux panneaux de soixante centimètres de côté environ sont des détails d’une verrière plus grande, perdue semble-t-il, réalisée pour la cathédrale de Rouen vers 1220-1230. Le verre bleu qui présente des stries et une épaisseur plus renflée appelée boudine est caractéristique.

Il s’agit probablement de la signature de donation d’une verrière offerte par la corporation des marchands de blé de la ville. Les professionnels avaient l’habitude de se cotiser pour financer des ornements pour les églises. Pour que le Bon Dieu et les générations présentes et futures n’oublient pas leur geste généreux, les donateurs étaient souvent figurés en petit en bas du vitrail, de la statue ou de la fresque.

Les marchands de blé formaient une corporation puissante à Rouen. La ville est située sur la Seine à 120 kilomètres de la Manche, et c’est depuis l’époque antique un grand port fluvio-marin. Les céréales récoltées en Normandie et en Picardie convergent encore aujourd’hui vers Rouen pour en faire le premier port céréalier d’Europe, et le numéro un au monde pour le blé.

Balsamine

Se plaindre de son jardin est un filon intarissable, qui peut devenir comique si on a le talent d’Octave Mirbeau.

Se plaindre de son jardin est un filon intarissable, qui peut devenir comique si on a le talent d’Octave Mirbeau.

La correspondance de l’écrivain avec Claude Monet regorge d’allusions au jardinage et aux fleurs. Mais Mirbeau, si fin jardinier, ne peut se départir d’un sentiment d’infériorité par rapport aux gens qu’il admire et qu’il déifie. Il met souvent une certaine complaisance à l’auto-dénigrement, et son humour finit par avoir des accents touchants. Voici ce qu’il répond à Monet depuis sa propriété des Damps à la mi-juillet 1890, une période où le peintre en pleine crise morale vient de lui écrire qu’il est « foutu » :

Si vous faites une petite interruption dans votre travail, c’est vous qui devriez venir en famille passer une journée ici. Nous essaierions de nous remonter réciproquement le moral, et, quoi que vous en disiez, mon bon Monet, j’en ai bien plus besoin que vous, parce que vous c’est vous, et que moi c’est personne, parce que vous au moins, vous avez la consolation d’un beau jardin, et que moi… Ah ! il se passe dans le mien des choses véritablement extraordinaires. Dieu sait si les plantes étaient mesquines. Eh bien, au lieu de pousser, les voilà qui rapetissent. Chaque jour je constate une diminution de un ou deux centimètres. Et je m’attends, un de ces matins, à ce qu’elles vont rentrer en terre complètement.

Il ya là un phénomène surprenant. La terre a été abondamment fumée ; durant la sècheresse, l’arrosoir a fait rage. Peut-être qu’elles poussent par en bas, et que je vais avoir un jardin souterrain. Et pour comble d’infortune, Vilmorin s’est moqué de moi d’une façon outrageante. Je lui demande des capucines naines, il m’envoie des capucines grimpantes. Je ne sais plus que faire de celles qui me restent, ni comment les diriger. C’est absurde. Et voilà une maladie inconnue qui s’abat sur mes 50 tristes reines-Marguerite. Elles poussent sans feuilles, une hampe dépourvue de tout, une hampe qui ressemble à un bout de bois mort. Comme tout a crevé, pour occuper les places vides, le jardinier m’apporte des balsamines. Des balsamines ! La fleur la plus bête que je sache. Ah ! je suis bien loti, et tout s’acharne pour me rendre fou. Enfin, mon ami, le jardin est des plus curieux, en ce sens qu’il n’y a rien, et que ce qu’il y a est moins que rien. Il faut voir cela.

Et vous, vous reconnaissez-vous en Mirbeau ? Vous arrive-t-il de vous plaindre de vos plantes ?

Photo : La balsamine, « la fleur la plus bête » qui soit, selon Mirbeau.

Le musée des Antiquités de Rouen

A Rouen, le musée des Antiquités partage avec le muséum les bâtiments d’un ancien couvent.

A Rouen, le musée des Antiquités partage avec le muséum les bâtiments d’un ancien couvent.

La création des deux musées remonte à 1831. La Révolution avait chassé les soeurs de leur monastère de la Visitation Sainte-Marie à la fin du 18e siècle. Quarante ans plus tard, le lieu trouve une nouvelle affectation, présenter au public les collections municipales d’objets issus de l’antiquité égyptienne, grecque et romaine. S’y ajoutent des oeuvres d’art religieux ou laïque allant jusqu’à la Renaissance.

Comment tirer parti au mieux de l’édifice du 17e siècle ? L’architecte chargé du projet a l’idée de fermer les arcades du cloître par des vitraux anciens faisant partie des collections. Les nouvelles salles sont dotées de vitrines de style néo-gothique.

A visiter ces lieux aujourd’hui, on se laisse prendre par leur charme très particulier. Les objets de culte, les statues de la Vierge sont à leur place dans cet environnement minéral, sous ces voûtes autrefois consacrées.

On ressent ici non seulement l’ancienneté des oeuvres, mais aussi celle du musée, grâce à l’aspect désuet des vitrines. Voilà près de deux siècles déjà que des personnes cultivées ont décidé que ces objets méritaient d’être conservés et présentés dans un musée. Pour les générations futures, dont nous faisons partie, et dont beaucoup viendront après nous.

Parmi ces personnes figurait l’abbé Cochet, dont la galerie photographiée porte le nom. L’abbé Cochet s’est pris de passion pour l’archéologie en 1830, quand une villa gallo-romaine a été découverte à Etretat. Il est considéré comme l’un des pères de l’archéologie scientifique. Jusqu’ici, on se contentait de fouiller pour sortir les objets les plus beaux, recherchés par les collectionneurs pour leurs cabinets de curiosité. C’était l’époque de l’archéologie romantique. Cochet se fera le chantre de l’observation sur le lieu de fouille.

Qu’une galerie de cloître se voit attribuer le nom d’un abbé, voilà qui est bien naturel, au fond. Qu’un prêtre se préoccupe des générations passées, présentes et futures, de ce qui fut, de ce qui est et de ce qui sera, ce n’est pas illogique non plus.

Le musée des Antiquités est situé au 198 rue Beauvoisine, à quelques minutes à pied de la gare.

La Brasserie Paul

Si Paris a ses brasseries célèbres à Saint-Germain des Prés, la province n’est pas en reste. A Rouen, la brasserie Paul, au pied de la cathédrale, a été le quartier général de Simone de Beauvoir, qui enseignait la philosophie au lycée Jeanne d’Arc. Dans la Force de l’Age, elle se souvient :

Si Paris a ses brasseries célèbres à Saint-Germain des Prés, la province n’est pas en reste. A Rouen, la brasserie Paul, au pied de la cathédrale, a été le quartier général de Simone de Beauvoir, qui enseignait la philosophie au lycée Jeanne d’Arc. Dans la Force de l’Age, elle se souvient :

Civilisée, pluvieuse et fade, la Normandie ne m’inspirait pas. Mais la ville avait ses charmes : de vieux quartiers, de vieux marchés, des quais mélancoliques. J’y pris vite mes habitudes. Une habitude c’est presque une compagnie dans la mesure où une compagnie n’est bien souvent qu’une habitude. Je travaillais, je corrigeais des copies, je déjeunais à la brasserie Paul, rue Grand-Pont. C’était un long corridor, aux murs recouverts de glaces écaillées ; les banquettes de moleskine crachaient leur crin ; au fond, la salle s’élargissait, des hommes jouaient au billard et au bridge. Les garçons s’habillaient à l’ancienne, en noir, avec des tabliers blancs, et ils étaient tous très vieux ; il y avait peu de clients parce qu’on mangeait mal. Le silence, la nonchalance du service, l’antique lumière jaunie me plaisaient. Contre la désolation de la province, il est bon de se ménager ce que nous appelions, d’un mot emprunté au vocabulaire tauromachique, une querencia : un endroit où on se sent à l’abri de tout. Cette vieille brasserie défraîchie jouait ce rôle.

C’est peut-être de sa mère, née Brasseur, que Simone tenait le goût des brasseries…

Parmi les autres clients célèbres de la brasserie Paul, le plus ancien est le poète Guillaume Apollinaire, l’auteur d’Alcools bien sûr, venu tout comme Verhaeren donner une conférence à Rouen. Heureusement, la sienne ne lui fut pas fatale…

Autre provocateur, Marcel Duchamp, l’inventeur de l’objet d’art « ready made », a été un pilier de la brasserie Paul, où il venait jouer aux échecs. Est-ce là qu’il a trouvé l’idée de son célèbre urinoir ?

Enfin, parmi les contemporains, Philippe Delerm a écrit de belles lignes sur la brasserie Paul :

A la brasserie Paul, la terrasse d’été brille au soleil. Chaises de métal aux pieds lourds et galbés, tables rondes ; la blancheur éblouissante n’évoque pas ici le côtoiement fébrile ni la consommation précipitée, mais le sérieux dans le plaisir, l’ampleur d’une distance confortable, le sentiment rafraîchissant d’un espace social pour déguster la solitude.

Un espace social pour déguster la solitude : Simone de Beauvoir ne l’aurait pas contredit.

Giverny en vidéo

Si vous avez envie de voir des images animées sur le thème de Monet, quatre vidéos de quelques minutes chacunes viennent d’être mises en ligne sur YouTube. Elles sont signées Qlovis Production et vous entrainent du Havre à la gare Saint-Lazare, de Vétheuil à Giverny.

Si vous avez envie de voir des images animées sur le thème de Monet, quatre vidéos de quelques minutes chacunes viennent d’être mises en ligne sur YouTube. Elles sont signées Qlovis Production et vous entrainent du Havre à la gare Saint-Lazare, de Vétheuil à Giverny.

Patrice Velut, le réalisateur, affirme qu’il a puisé dans Giverny News un peu de son inspiration. Il a en tout cas tourné de très belles images, comme le lever de soleil sur le port du Havre ou la neige à Vétheuil.

Jean-François Balmer a prêté sa voix à Monet, et c’est un des moments du film sur les années Giverny que je préfère, cette citation bien connue interprétée avec beaucoup de charisme par l’acteur.

Sinon, n’allez pas croire que Monet faisait chauffer l’eau de son bassin, sauf peut-être le 1er avril…

La voie verte était blanche

Croyez-moi sur parole, ce n’est pas du givre, c’est de la neige.

Quelques minuscules flocons de poudreuse ont voltigé nuitamment dans le ciel givernois, et au matin, le soleil s’est levé sur un paysage non pas blanc mais blanchi.

Je crois que la couche neigeuse atteint les huit ou neuf millimètres.

A ce stade, on ne parle plus de précipitation, mais de nonchalance.

Octave Mirbeau et Claude Monet

Le nom d’Octave Mirbeau est lié à celui d’une pièce de théâtre au titre devenu proverbial, Les affaires sont les affaires, et au roman Le journal d’une femme de chambre, deux oeuvres dont le succès ne s’est pas démenti depuis un siècle. En tant qu’homme de plume Mirbeau a aussi été un fervent défenseur des impressionnistes, dès 1884, où débute son amitié avec Claude Monet.

Le nom d’Octave Mirbeau est lié à celui d’une pièce de théâtre au titre devenu proverbial, Les affaires sont les affaires, et au roman Le journal d’une femme de chambre, deux oeuvres dont le succès ne s’est pas démenti depuis un siècle. En tant qu’homme de plume Mirbeau a aussi été un fervent défenseur des impressionnistes, dès 1884, où débute son amitié avec Claude Monet.

Suite à un papier élogieux de Mirbeau dans le journal « La France », Monet lui offre un tableau, une Cabane des Douaniers. L’un et l’autre se montrent également intuitifs, Mirbeau en défendant le peintre que le temps consacrera, Monet en remerciant avec largesse dès le premier article celui qui, par ses prises de position influentes, lui forgera une réputation de génie de la peinture. Une amitié indéfectible les liera jusqu’à la mort.

On lit avec plaisir les lettres de Mirbeau à Monet, publiées et abondamment annotées par les éditions du Lérot. La correspondance est lacunaire et à sens unique, mais elle laisse percevoir un drôle de bonhomme, sincère, enflammé, pessimiste, maladif, passionné d’horticulture, à l’humour enjoué ou corrosif, doté d’une admiration sans borne pour Claude Monet.

Pendant plusieurs années, Mirbeau s’installe aux Damps, un village de l’Eure tout comme Giverny. Voici comment il décrit le lieu, avant même de le louer, pour essayer d’éveiller en son ami et presque voisin l’envie de le peindre :

Dans le plus admirable paysage qui puisse se voir, une maison, gentille d’aspect (…). Toute la vallée de la Seine, la vallée de l’Andelle, au loin s’ouvrant derrière le mont des Deux amants ; et, tout près de nous, l’embouchure de l’Eure. (…) Il faudrait venir vous installer quelques temps chez nous ; car des hauteurs du jardin, vous avez là, sept ou huit toiles extraordinaires. Des impressions de lointain ; des études d’eau, et de peupliers bien plus belles et d’un caractère bien plus poignant qu’à Giverny. C’est extraordinaire.

C’est finalement Camille Pissarro et non Claude Monet qui peindra le jardin de Mirbeau aux Damps.

Camille Pissarro, Le Jardin de Mirbeau aux Damps, 1891

La Prairie d’Andrée Launay

La Prairie aux graminées, pastel, copyright Andrée Launay

La Prairie aux graminées, pastel, copyright Andrée Launay

Je ne le redirai jamais assez : j’adore quand des artistes se laissent inspirer par mes photos de Giverny, et qu’ils ont la gentillesse de me montrer leur travail !

Voici le superbe pastel réalisé par Andrée Launay d’après la vue de la Prairie, alias le… parking de Giverny.

C’est chaud et doux, on sent souffler le vent et monter la brume.

Evidemment, la photo paraît bien plate à côté.

Magie de l’art qui magnifie et donne à voir…

Signac à Barfleur

Tout au bout du Cotentin, le petit bourg de Barfleur, avec son église trapue, son port et ses maisons de granite, offre un visage pittoresque qui a séduit de nombreux peintres.

Tout au bout du Cotentin, le petit bourg de Barfleur, avec son église trapue, son port et ses maisons de granite, offre un visage pittoresque qui a séduit de nombreux peintres.

Paul Signac est de ceux-là. En face de l’église, la maison où il a séjourné est marquée d’une plaque où l’on peut lire :

« Le peintre Paul Signac habita cette maison de 1932 à 1935. Il aimait la compagnie des pêcheurs en travaillant face à la mer et au phare de la pointe de Barfleur. »

Le séjour à Barfleur correspond aux dernières années de la vie de Signac, qui s’y retire après son tour de France des ports, peints à l’aquarelle de 1929 à 31, et décède en 1935.

Le septuagénaire, qui a possédé pas moins de 32 yachts pendant sa vie, est encore un grand amateur de navigation. A Barfleur, il passe plus de temps en mer que devant son chevalet.

L’eau est partout dans l’oeuvre du peintre néo-impressionniste. C’est aussi le thème du festival Normandie Impressionniste 2013. Dans ce cadre, le musée des impressionnismes Giverny présentera à partir du 29 mars 2013 une exposition rétrospective consacrée à Paul Signac. Au fil de 120 oeuvres, peintures pointillistes, aquarelles et dessins, on y verra de nombreuses vues de ports, de Concarneau à Saint-Tropez. Et qui sait, peut-être aussi Barfleur.

Bonne année 2013 !

La traversée

d’une nouvelle année

commence !

Au moment de mettre le cap

vers douze mois tout neufs,

je vous souhaite

belle mer

et bon vent.

Tous mes voeux

pour une année

treize heureuse,

treize aventureuse,

treize amoureuse !

Fou du flou

Qu’est-ce qui fait qu’on aime un tableau, une photo ?

Qu’est-ce qui fait qu’on aime un tableau, une photo ?

Sur quels critères se fonde notre goût pour décider que quelque chose lui plaît ou non ?

Pourquoi les photos de fleurs nous plaisent-elles davantage quand les corolles se détachent sur un fond flou ?

Qu’y a-t-il dans ce contraste du net et du flou qui satisfait l’oeil ?

C’est juste un constat, nous apprécions ne pas très bien distinguer, alors qu’on pourrait s’attendre au contraire.

Nous aimons les fonds flous, et le tremblé vibrant de la peinture impressionniste.

A verse

L’avantage d’habiter la Normandie, la Bretagne ou le Nord, c’est que la pluie fait partie du décor. Pour tout dire, c’est un must de l’expérience touristique, un truc qu’il faut avoir connu pour bien comprendre la région.

L’avantage d’habiter la Normandie, la Bretagne ou le Nord, c’est que la pluie fait partie du décor. Pour tout dire, c’est un must de l’expérience touristique, un truc qu’il faut avoir connu pour bien comprendre la région.

Quand il fait beau, j’aime bien m’amuser à la souhaiter aux visiteurs. « Depuis combien de temps êtes-vous en Normandie ? Il n’a pas encore plu ? J’espère que vous aurez la chance de goûter à la pluie normande avant votre départ ! » La tête des gens. Je me dépêche d’ajouter un smiley oral, que je plaisante, que je leur souhaite le meilleur temps possible. Et de leur vanter les effets bénéfiques de la pluie, essentiels à l’économie agricole de la région.

L’autodérision, la pluie tournée en fierté chauvine, c’est ce qui nous sauve, parce qu’on le sait bien, c’est ennuyeux et triste, surtout quand le ciel est très couvert et que la grisaille pèse comme une chape de plomb.

Heureusement, souvent, l’éclairage est malgré tout joli, argenté, ménageant des trouées de lumière. Souvent, s’il pleut, c’est quelques gouttes à peine. Il bruine, il pleuviote, il pleuvine, sans mouiller vraiment. C’est la vérité brute des statistiques, il tombe moins d’eau à Giverny qu’à Nice, où les heures d’ensoleillement, c’est clair, battent celles de la Normandie de façon écrasante.

La petite pluie fine si typique du Nord-Ouest n’est pas très gênante pour les visites. Ce qui paralyse, c’est l’averse. S’il pleut des seaux, des cordes, ou comme une vache qui lève la queue, c’est le sauve-qui-peut.

Tandis que, tassé dans quelque recoin, vous risquez un oeil inquiet vers les nuages plombés, vous avez le temps de repasser toutes ces belles expressions imagées. Va-t-il se mettre à choir des chiens et des chats ? Je n’ai jamais entendu aucun anglophone prononcer cette expression (it’s raining cats and dogs) qui fait la joie des collégiens français, et je me demande si elle ne tombe pas un peu en désuétude, tout comme les hallebardes chez nous. Quand le ciel ouvre grand les vannes, ce que j’entends le plus souvent, c’est « it’s pouring ». Pour moi le verbe to pour, verser, est associé au geste de servir le thé fumant, et ça fait un peu frémir d’imaginer des tas de théières en train de déverser sur nous leur contenu depuis les nuages. Il est heureux que la pluie soit froide, finalement.

Après la fin du monde

On n’a pas toujours un sujet amusant comme la fin du monde pour alimenter les conversations. Le solstice passé, cette inépuisable source de plaisanteries est subitement tarie. Pour bavarder aimablement, nous voilà contraints à en revenir à cette bonne vieille météo.

On n’a pas toujours un sujet amusant comme la fin du monde pour alimenter les conversations. Le solstice passé, cette inépuisable source de plaisanteries est subitement tarie. Pour bavarder aimablement, nous voilà contraints à en revenir à cette bonne vieille météo.

Aujourd’hui, la pluie a fait chanter les gouttières toute la journée. Pour les guides qui travaillent en plein air, notamment en Normandie, la pluie est un sujet bateau, un exercice de style. Impossible de faire comme si de rien n’était face à un groupe qu’on oblige à se tenir sous les parapluies et les capuches. Ne rien dire, c’est la sinistrose assurée, un concert de plaintes pendant toute la durée de la visite, qui se réduira dans le souvenir à cette expérience humide.

Il y a plusieurs façons de s’y prendre pour faire échec à la grogne. Par exemple la motivation, version nous sommes des braves, rien ne nous arrête. Les Allemands ont une expression pour cela qui tombe à pic, si j’ose dire, à Giverny : « Nur die Harten kommen in den Garten », seuls les durs viennent au jardin. Image un peu détournée puisqu’il s’agit à l’origine des plantes les plus endurcies qui sont les seules à pousser. Pas grave.

On peut aussi faire appel à la raison, en positivant la pluie, ce bienfait. Parler de cette sécheresse sournoise qui maintient les nappes phréatiques à un niveau préoccupant. Le sens civique du bien commun l’emporte rarement sur le désagrément immédiat, mais au moins, le visiteur aura compris que, s’il décide de maugréer, vous n’avez pas envie d’être en phase avec lui.

Le mieux, au bout du compte, c’est le sens de l’humour. Pas seulement les petites blagues sur les escargots, les grenouilles, les « vous savez nager ? » devant les flaques énormes. Surtout la mine réjouie, la complicité face à une situation à laquelle on ne peut rien changer et qu’il vaut mieux prendre à la rigolade. Le regard rieur pour dire « Ca va ? Vous n’avez pas encore fondu ? Ca fait floc floc dans mes chaussures ! » La meilleure parade, c’est le fou rire de collégien.

Vous voulez que je vous dise ? Guider sous la pluie demande beaucoup d’énergie. Pour que les visiteurs aient du bon temps, il vaut mieux pour tout le monde que le mauvais ne s’installe pas trop longtemps.

Photo : Giverny sous la pluie au mois d’août

Truffes livresques

Tandis que dans quelques jours la consommation de truffes atteindra son pic annuel, vous aurez peut-être le plaisir de trouver sous le sapin un livre truffé.

Tandis que dans quelques jours la consommation de truffes atteindra son pic annuel, vous aurez peut-être le plaisir de trouver sous le sapin un livre truffé.

Une fois de plus, c’est sous la plume d’un conservateur de musée que j’ai découvert cette locution, en l’occurrence le musée d’art moderne Richard Anacréon de Granville.

L’internet n’est pas d’un grand secours pour en trouver le sens, car la recherche renvoie quantité de livres sur les truffes, hormis ici, où l’on découvre l’ancêtre du langage SMS, ou là. Tenons-nous en donc aux explications du conservateur du musée granvillois, qui détaille les collections rassemblées par le donateur, le libraire Richard Anacréon :

Les livres sont des éditions rares et les grands noms sont nombreux : Apollinaire, Barbey d’Aurevilly, Cendrars, Cocteau, Claudel, Colette, Farrère, Duhamel, Genet, Jouhandeau, Loti, Mac Orlan, Montherlant, Suarès, Valéry. Mais plus rares encore sont les « truffes » que cachent les trois quarts d’entre eux : sous les reliures somptueuses, l’étrange libraire passa des dizaines d’années à obtenir envois et dédicaces, à glisser dessins, courriers, extraits de manuscrits relatifs au « livre-réceptacle ».

C’était une singulière façon d’augmenter la réalité du livre… Colette s’est prêtée si bien au jeu qu’elle a même rajouté 32 pages à La fin de Chéri ! On aimerait en découvrir davantage en visitant le musée, hélas les livres sont fragiles et délicats à montrer.

Tous les auteurs n’ont pas le talent de Colette. Bien souvent les envois, ces quelques mots écrits par l’auteur au destinataire de son ouvrage, sont d’une totale platitude. Mais quelquefois on tombe sur de petits bijoux. Peut-être en possédez-vous ? Des truffes délectables.

La cuisine bleue de Monet

C’est la couleur bleue qui domine dans la cuisine que Claude Monet a imaginée à Giverny. A part le sol en tomettes hexagonales de terre cuite rouge, toutes les surfaces déclinent des tons de bleus : azur et bleu pâle pour les meubles, bleu roi pour les carreaux en faience de Rouen qui recouvrent les murs, jusqu’au plafond qui est lui aussi laqué bleu clair.

C’est la couleur bleue qui domine dans la cuisine que Claude Monet a imaginée à Giverny. A part le sol en tomettes hexagonales de terre cuite rouge, toutes les surfaces déclinent des tons de bleus : azur et bleu pâle pour les meubles, bleu roi pour les carreaux en faience de Rouen qui recouvrent les murs, jusqu’au plafond qui est lui aussi laqué bleu clair.

Très modernes, les placards intégrés occupent tout le mur du fond et offrent un grand volume de rangement.

La couleur froide est réchauffée par le cuivre de la batterie de cuisine qui s’aligne sur le mur. Cette accumulation d’ustensiles laisse deviner un intérieur bourgeois où la chère compte.

La surface de la pièce est en rapport avec le nombre de convives à nourrir chaque jour. On est dix dans la famille Hoschedé-Monet, sans compter le personnel, et on reçoit souvent.

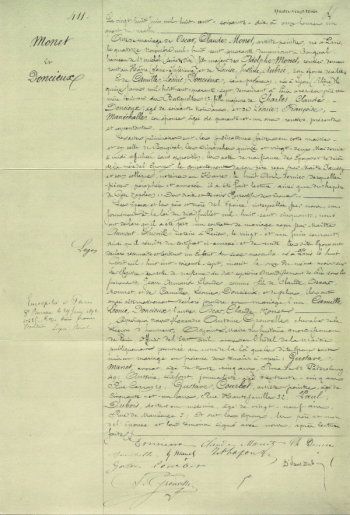

Le mariage de Claude Monet et Camille Doncieux

Voici la transcription de l’acte de mariage de Claude Monet et Camille Doncieux, première épouse de Monet. (Pour faciliter sa lecture, j’ai indiqué les dates et âges en chiffres et non en lettres comme dans l’original.) On remarque en particulier le consentement du père de Monet, pourtant hostile à ce mariage, ainsi que les signatures des témoins Gustave Courbet et Gustave Manet, frère du peintre Edouard Manet.

Voici la transcription de l’acte de mariage de Claude Monet et Camille Doncieux, première épouse de Monet. (Pour faciliter sa lecture, j’ai indiqué les dates et âges en chiffres et non en lettres comme dans l’original.) On remarque en particulier le consentement du père de Monet, pourtant hostile à ce mariage, ainsi que les signatures des témoins Gustave Courbet et Gustave Manet, frère du peintre Edouard Manet.

Le 28 juin 1870 à onze heures un quart du matin,

Acte de mariage de Oscar, Claude, Monet, artiste peintre, né à Paris le 14 novembre 1840, demeurant à Bougival, hameau de St-Michel (Seine et Oise) ; fils majeur de Adolphe Monet, rentier, demeurant au Havre (Seine-Inférieure) et de Louise, Justine, Aubrée, son épouse décédée,

Et de Camille, Léonie, Doncieux, sans profession, née à Lyon (Rhône) le 15 janvier 1847, demeurant à Paris avec ses père et mère boulevard des Batignolles 17 ; fille majeure de Charles Claude Doncieux, âgé de 63 ans, et de Léonie, Françoise Manéchalle, son épouse, âgée de 41 ans, rentiers, présents et consentants.

Les actes préliminaires sont : la publication faite en cette mairie et en celle de Bougival, les dimanches 15 et 22 mai derniers à midi, affichée sans opposition ; les actes de naissance des époux et de décès de la mère de l’époux, le consentement de son père reçu par maître Jaussy et son collègue, notaires au Havre le 8 avril dernier ; desquelles pièces paraphées et annexées il a été fait lecture ainsi que du chapitre du Code Napoléon : des droits et devoirs respectifs des époux.

Les époux et les père et mère de l’épouse, interpellés par nous, conformément à la loi du 10 juillet 1850, nous ont déclaré qu’il a été fait un contrat de mariage reçu par maître Aumont Thiéville, notaire à Paris, le 21 juin courant, ainsi qu’il résulte du certificat ci-annexé et de suite les dits époux ont déclaré reconnaître et légitimer un enfant du sexe masculin né à Paris le 8 août 1867, inscrit le 11 du même mois sur les registres des actes de naissance du 17e arrondissement de Paris sous les prénoms de Jean, Armand, Claude, comme fils de Claude, Oscar, Monnet (sic) et de Camille, Léonie, Doncieux et de plus, ils ont aussi alternativement déclaré prendre en mariage l’un, Camille, Léonie, Doncieux, l’autre Oscar, Claude, Monet.

Après quoi nous, Alexandre Antoine Grouvelle, chevalier de la Légion d’honneur, Adjoint au maire du 8e arrondissement de Paris, officier de l’Etat Civil, avons en l’hôtel de la mairie publiquement prononcé au nom de la loi que les dits époux sont unis en mariage en présence des témoins ci-après : Gustave Manet, avocat, âgé de 35 ans, Rue de St Pétersbourg 49 ; Antoine Lafont, journaliste, âgé de 35 ans, rue Capron 19 ; Gustave Courbet, artiste-peintre, âgé de 51 ans, rue Hautefeuille 32 ; Paul Dubois, docteur en médecine, âgé de 29 ans, rue de Maubeuge 7 ; et ont les époux, les pères et mère de l’épouse, les témoins signé avec nous, après lecture faite.

Les vues de Venise

Canaletto (Antonio Canal, dit), vue du bassin de San Marco depuis la pointe de la Douane. Huile sur toile. Milan, Pinacoteca di Brera.

Canaletto (Antonio Canal, dit), vue du bassin de San Marco depuis la pointe de la Douane. Huile sur toile. Milan, Pinacoteca di Brera.

Hasard du calendrier, deux musées parisiens proposent en même temps presque la même expo : « Canaletto – Guardi, les deux maîtres de Venise » au musée Jacquemart-André, « Canaletto à Venise » au musée Maillol.

Aller voir les deux, c’est se confronter à un exercice de style. Comment traiter le même sujet, trouver un angle un peu différent, apporter sa patte ? Boulevard Haussmann, les toiles de Canaletto dialoguent avec celles des autres védutistes de son temps. Rue de Grenelle, on revendique des pièces exceptionnelles : le carnet de croquis de Canaletto, sa chambre optique reconstituée.

Dans les deux musées, le plaisir des oeuvres est le même, cette subtile lumière idéale, ces monuments minutieusement décrits qui baignent dans la transparence de l’air, et tout ce monde de petits personnages qui animent la scène. On se penche sur les oeuvres pour mieux observer les détails, un petit chien qui jappe, un couple dans la gondole, un Turc portant turban. (Comme en écho à ce monde en réduction, le musée Maillol présente une autre expo, dédiée aux miniatures de Pixi. Le nez collé aux vitrines, le visiteur s’absorbe dans des univers issus de la bande dessinée ou de la vie réelle, recréés à une échelle minuscule.)

Dans les deux musées on comprend bien le parcours de Canaletto, et le succès de son travail. Il a donné ses lettres de noblesse à la peinture de paysage, à une époque où celle-ci était considérée comme un genre mineur. Les impressionnistes, un siècle et demi plus tard, creuseront ce sillon.

Ses toiles sont pleines de charme, et le marché est demandeur. Canaletto est écrasé de commandes qui émanent des premiers touristes. Au 18e siècle, il est de bon ton pour les aristocrates européens de faire un ‘tour’ d’Europe et surtout d’Italie. Les oeuvres de Canaletto, qui décrivent si bien Venise, font office de souvenirs. Comment se contenter d’une seule vue ? On a envie de les collectionner.

Aujourd’hui où la qualité de touriste est accessible à beaucoup plus de personnes, où chacun se compose tout seul ses images souvenirs, la place du peintre aussi a changé. Venise, à peine. Bien des visiteurs des expos y retrouvent la mémoire de leurs séjours dans la cité italienne.

Pour les fans de Monet, c’est émouvant de reconnaître sur les Canaletto les vues choisies par lui en 1908 (il avait peut-être les Canaletto en tête après ses séjours à Londres ?) comme ce Palais des Doges.

Mais chez Monet, les personnages ne comptent pas, l’architecture non plus.

C’est l’eau qui donne sa vie au tableau.

Anémone de Caen

Son nom pourrait faire croire que l’anémone de Caen est normande. C’est plutôt un hasard de l’appellation du cultivar, car c’est près de la Méditerranée que l’anémone se sent tout à fait chez elle, au point de pousser à l’état sauvage dans les prairies et les oliveraies. Elle garde quelques traits de caractère de cette origine : l’anémone apprécie le soleil et la lumière et elle n’a pas peur d’un peu de sécheresse.

Son nom pourrait faire croire que l’anémone de Caen est normande. C’est plutôt un hasard de l’appellation du cultivar, car c’est près de la Méditerranée que l’anémone se sent tout à fait chez elle, au point de pousser à l’état sauvage dans les prairies et les oliveraies. Elle garde quelques traits de caractère de cette origine : l’anémone apprécie le soleil et la lumière et elle n’a pas peur d’un peu de sécheresse.

Depuis au moins vingt-cinq siècles qu’on la connaît, l’anémone a conquis le coeur des jardiniers et des fleuristes qui l’ont sacrée anémone coronaire. Sa couronne d’étamines bleues entourant une petite tête sombre coiffée en brosse est irrésistible. Tout autour, l’anémone déploie un jupon de pétale patriotique bleu, blanc ou rouge, ou encore violet.

Quand elle se plaît, dans une terre de jardin alcaline et pas trop riche, en bonne vivace l’anémone de Caen fleurit imperturbablement chaque printemps, et parfois aussi à l’automne. Son tubercule passe tranquillement l’hiver au jardin puis, quand le sol se réchauffe, apparaissent de jolies feuilles dentelées et une fleur unique.

C’est le défaut de l’anémone, cette fleur solitaire qui oblige à la planter en groupe pour un peu d’effet. Si tout va bien, l’anémone se rachète en se multipliant du pied et de la tête. Après la floraison, des bulbilles poussent autour du tubercule, et peuvent être replantés. Pendant ce temps, le coeur de la fleur s’est transformé en dizaines de graines duveteuses qui n’attendent que la première brise pour s’envoler et se ressemer plus loin. Quand les anémomètres s’affolent, l’anémone mérite bien son nom de « fleur du vent ».

Porte Renaissance

Quelques années avant le val de Loire, c’est le val de Seine qui a vu la construction d’un des tous premiers châteaux Renaissance de France, le château de Gaillon.

Quelques années avant le val de Loire, c’est le val de Seine qui a vu la construction d’un des tous premiers châteaux Renaissance de France, le château de Gaillon.

Gaillon se trouve à une quinzaine de kilomètres en aval de Vernon. Dès 1502, soit treize ans avant le retour d’Italie d’un François Premier ébloui (1515 Marignan, vous vous rappelez ?), l’archevêque de Rouen débute à Gaillon la construction d’une magnifique demeure qui puise dans le vocabulaire architectural de la Renaissance italienne.

Après une longue restauration, le château de Gaillon rouvre doucement à la visite. On pourra s’y rendre dès le mois d’avril prochain.

En attendant, et à propos de vocabulaire architectural, voici l’un des rares vestiges Renaissance encore visibles à Vernon. C’est la porte de la sacristie de l’église Notre-Dame, qu’on découvre dans le déambulatoire sud de la collégiale.

Selon Hélène Bocard, auteur du livret Itinéraire du Patrimoine consacré à l’édifice, le décor de la porte « se rapproche du style de la première Renaissance rouennaise », style dont le château de Gaillon tout proche a été « un foyer majeur du développement ».

Tout en haut, on observe un linteau avec une frise en bas-relief. Typiquement Renaissance, des dauphins dont la queue se termine en boucle et forme rinceau, paraissent décidés à engloutir des candélabres, ce qui leur donne une lointaine parentée avec les engoulants normands. Les candélabres, ce sont ces motifs qui ressemblent à des vases posés sur une colonne, et qui scandent verticalement la frise.

Tout en haut, on observe un linteau avec une frise en bas-relief. Typiquement Renaissance, des dauphins dont la queue se termine en boucle et forme rinceau, paraissent décidés à engloutir des candélabres, ce qui leur donne une lointaine parentée avec les engoulants normands. Les candélabres, ce sont ces motifs qui ressemblent à des vases posés sur une colonne, et qui scandent verticalement la frise.

A droite, on distingue une roue et une tête d’homme. La frise est bordée de denticules, cette espèce de fermeture éclair en haut et en bas. En dessous de la frise, l’ébrasement de la porte offre trois lignes de décor, des rubans enroulés et des feuilles.

L’oeil de la spécialiste s’est arrêté sur les colonnes à chapiteaux corinthiens, qui « présentent des similitudes avec certains édifices rouennais (double-anneau à mi-hauteur). La cannelure couvre la moitié supérieure des colonnes, au contraire des exemples rouennais où il s’agit de la moitié inférieure. » Voilà le genre de détails qui me donne bien envie de retourner voir les colonnes des monuments de Rouen de plus près.

La mort de Monet

Voilà tout juste 86 ans que Claude Monet est mort, le 5 décembre 1926. Il avait justement 86 ans, depuis tout juste trois semaines, puisque l’anniversaire de sa naissance est le 14 novembre.

Voilà tout juste 86 ans que Claude Monet est mort, le 5 décembre 1926. Il avait justement 86 ans, depuis tout juste trois semaines, puisque l’anniversaire de sa naissance est le 14 novembre.

Le peintre est inhumé dans le cimetière de Giverny, au chevet de l’église Sainte-Radegonde. La plaque qui marque sa tombe a connu dernièrement des heures mouvementées. Dérobée le 22 octobre 2012, elle a été restituée, brisée, quinze jours plus tard.

De quoi est mort Claude Monet ? Son médecin le docteur Jean Rebière, qui a examiné le peintre aux rayons X dans son cabinet de Bonnières, a décelé une tumeur cancéreuse au poumon. Rien d’étonnant, a posteriori, chez ce grand fumeur qu’était Monet.

La maladie évolue pendant toute l’année 1926. Monet, selon ses proches, souffre beaucoup. Il connaît aussi des rémissions qui lui permettent de recevoir quelques visites, sutout celles de Georges Clemenceau, l’ami fidèle. Celui-ci sera à son chevet pour recueillir son dernier souffle le dimanche 5 décembre.

Les obsèques ont lieu le 8 décembre. Sur les photos de presse de l’enterrement, on croit reconnaître un tissu clair sur le cercueil de Monet. Ce serait Clemenceau qui aurait remplacé le drap funéraire noir par un tissu fleuri, en s’écriant : « pas de noir pour Monet ! »

La tombe joliment fleurie de Monet à Giverny, où il repose en compagnie de sa famille : sa deuxième épouse Alice Hoschedé-Monet née Raingo, ses fils Jean et Michel et leurs épouses Blanche et Gabrielle, ainsi que le premier mari d’Alice Ernest Hoschedé, et leur fille Suzanne Hoschedé-Butler.