Saint-Clair-sur-Epte

On va beaucoup entendre parler de Saint-Clair-sur-Epte cette année : on fête en 2011 le 1100e anniversaire du traité fondateur de la Normandie, qui s’est conclu, comme vous l’avez conclu vous-même, à Saint-Clair-sur-Epte en 911.

On va beaucoup entendre parler de Saint-Clair-sur-Epte cette année : on fête en 2011 le 1100e anniversaire du traité fondateur de la Normandie, qui s’est conclu, comme vous l’avez conclu vous-même, à Saint-Clair-sur-Epte en 911.

Onze siècles plus tard, voilà à quoi ressemblent les bords de l’Epte à Saint-Clair. Le site est très paisible, le parfait endroit pour faire la paix.

On ignore la date exacte à laquelle eut lieu l’évènement historique, et par conséquent la saison. Peu importe. Ce jour de 911, donc, Rollon le Marcheur, chef d’une bande de Vikings, arrive par la grande route, la voie romaine, et franchit le gué à Saint-Clair-sur-Epte.

On a pu retrouver par l’archéologie l’emplacement exact de la voie et du gué, à peu près où se trouvent les pêcheurs sur la photo. Les lieux n’ont pas été bouleversés au cours des siècles.

Je l’imagine pataugeant gaillardement dans l’Epte, Rollon, tandis que ses troupes sont restées sur la berge ouest, futur côté normand.

Le voilà sur l’autre rive, qui demeurera territoire du roi de France. Devant lui, la voie romaine se poursuit tout droit jusqu’à l’église. Et entre les deux, se dresse le château carolingien.

Il ne reste rien du premier château de Saint-Clair-sur-Epte. Les ruines subsistantes, qui se trouvent dans une propriété privée, sont ultérieures. Mais la photo aérienne a révélé l’emprise d’un fortin dont les murailles s’étendaient sur 200 mètres.

Selon toute vraisemblance, c’est dans ce château qu’a dû se conclure le fameux traité. Le roi de France Charles III le Simple, (c’est-à-dire sincère, honnête, et non pas stupide comme on est tenté de le penser), avait certainement choisi d’accueillir Rollon dans un endroit symbole de son pouvoir.

Rollon, par cet accord verbal passé avec le roi de France, reçoit le pays autour de Rouen, à charge pour lui de le défendre des raids vikings.

Le traité de Saint-Clair-sur-Epte est un accord habile, qui a garanti longtemps la paix. Pendant tout le 10e siècle, une parfaite entente règne entre Normands et Français, et de nombreuses alliances matrimoniales sont scellées. Les tensions commenceront au 11e siècle avec Guillaume le Conquérant, et aboutiront à la fortification de la frontière de l’Epte grâce à l’édification d’une dizaine de châteaux.

Réplique

Les catastrophes qui frappent le Japon ont pour conséquence linguistique l’emploi réitéré d’un mot aux significations multiples : réplique.

Les catastrophes qui frappent le Japon ont pour conséquence linguistique l’emploi réitéré d’un mot aux significations multiples : réplique.

Dans l’actualité, réplique prend son sens de secousse secondaire après un séisme, un sens précis, technique, peu usité finalement. Le plus courant désigne un acte de parole.

Au théâtre, on se donne la réplique, et c’est un peu comme échanger des balles au tennis. Dans la vie aussi parfois on peut oser la réplique, mais l’échange courtois vire alors à l’ace, avec une envie de river son clou à l’interlocuteur. La réplique est chargée d’animosité.

Le domaine des beaux-arts connaît aussi la réplique. Il s’agit, selon les définitions, d’une copie d’une oeuvre faite par l’artiste lui-même. Ou d’une copie très ressemblante. Dans ce dernier cas, c’est une façon chic de parler d’une copie sans en employer le mot, qui serait chargé pour certains d’un sens péjoratif. Mais toujours bien moins péjoratif que le mot faux, un tableau qui cherche à duper l’acheteur en se faisant passer pour un vrai.

Pour que les copies ne soient pas des faux, elles doivent être identifiées clairement comme des copies par une mention sur l’oeuvre. Et, dans les musées nationaux, leur taille doit être nettement différente de l’oeuvre originale, un cinquième plus grande ou plus petite au moins.

On va pouvoir se faire une idée précise de ce qu’est une réplique en visitant la Fondation Monet, à partir du 1er avril. Soixante tableaux viennent de prendre place dans le salon-atelier de Monet, au rez-de-jardin de sa maison. Ils ont été réalisés par la galerie Troubetzkoy, à Paris, aux dimensions des originaux, d’après les toiles de Monet qui se trouvaient dans le salon-atelier dans les années 1915-1920.

La Fondation Monet en a profité pour revoir la déco de l’atelier. La méridienne a été refaite à l’identique, le divan retapissé, tous les détails revus pour coller au plus près des photos qui nous sont parvenues de l’atelier.

C’est plus que spectaculaire : bouleversant. A la fois très beau et vivant. Vibrant.

Si vous connaissez déjà Giverny, ça vaut la peine de revenir pour voir cette restitution de l’atelier.

Si vous venez pour la première fois, attendez-vous à un choc. Une petite secousse sismique intérieure.

Réouverture de l’église de Giverny

L’église de Giverny rouvre demain. Voilà trois ans qu’elle était fermée pour travaux.

L’église de Giverny rouvre demain. Voilà trois ans qu’elle était fermée pour travaux.

Dès demain, les paroissiens auront la joie de se réunir à nouveau dans leur sanctuaire, plus beau que jamais. On se sent bien entre ces murs nets, sous ces voûtes saines. Il a été remédié à tous les désordres de l’édifice. C’est reparti pour un siècle !

Même si j’aimais bien l’église de Giverny telle qu’elle était avant, avec sa patine du temps, j’admire le travail accompli. Coup de chapeau à la municipalité qui a conduit ce projet préparé dès le mandat précédent, qui a su trouver les financements adéquats, monter les dossiers, se montrer convaincante. L’église Sainte-Radegonde est sauvée.

C’est merveilleux pour Giverny. Hélas, beaucoup d’autres édifices religieux n’ont pas cette chance, et parmi eux, de pures merveilles architecturales qui se dégradent inexorablement. La dernière fois que je suis allée à Louviers revoir l’église, ce joyau de l’art flamboyant, il pleuvait toujours dans la nef, une vision qui serre le coeur.

Ce mois-ci, à la cathédrale de Lisieux, notre guide nous a montré le filet tendu depuis des années à la croisée du transept, sous la tour-lanterne. Réparer cette tour pour éviter les chutes de pierres coûterait moins d’un million d’euros. J’ai été frappée de la similitude avec le budget alloué à l’église de Giverny.

La question m’interpelle. On peut trouver les sommes nécessaires à la restauration de Giverny, mais pas à celle de la cathédrale de Lisieux ? Lisieux, la ville de sainte Thérèse, qui accueille des centaines de milliers de pèlerins par an ! Lisieux, dont la magnifique cathédrale Saint-Pierre est contemporaine de Notre-Dame de Paris ? Est-ce juste une question de volonté politique ? C’est incompréhensible.

Quoi qu’il en soit, on sait bien que tous les travaux à entreprendre pour tous les clochers de France ne pourront pas être engagés. C’est une question d’époque.

La nôtre bâtit des autoroutes, des aéroports, des stades, des bibliothèques, des centres culturels, des hôpitaux, des lignes de TGV, des piscines, des musées, des ponts, des écoles, des universités, des centres commerciaux. Elle construit des satellites et les envoie dans l’espace.

Le 21e siècle est beaucoup plus riche que le Moyen Âge où l’on n’avait rien de superflu et où l’on manquait souvent du nécessaire. Mais l’homme médiéval était tourné vers l’au-delà. Tous ses efforts tendaient à préparer sa vie éternelle. Pauvre, il a pourtant été capable de financer la construction d’édifices dont nous renâclons à assurer le simple entretien.

Chaque époque vit dans son temps présent, et se soucie peu de celles qui l’ont précédée. L’intérêt et le respect pour le patrimoine sont des préoccupations modernes, ils n’ont sans doute jamais été aussi forts qu’aujourd’hui. Pourtant les sommes engagées restent modestes. L’entretien des monuments du passé intervient à la marge.

Et l’eau, partout, continue de s’infiltrer dans les chapelles et les abbayes, et de faire goutte à goutte ses ravages.

Trois saules

L’engin n’a pas fait dans le détail. Il a arraché le saule malade, sans trop d’égard pour la berge ni le chemin. Heureusement, il reste encore quelques jours pour remettre le site en état, et replanter un saule à la place du précédent. Car il faut qu’ils soient trois, fidélité à Monet oblige.

L’engin n’a pas fait dans le détail. Il a arraché le saule malade, sans trop d’égard pour la berge ni le chemin. Heureusement, il reste encore quelques jours pour remettre le site en état, et replanter un saule à la place du précédent. Car il faut qu’ils soient trois, fidélité à Monet oblige.

C’est la vie des jardins, avec le temps de moins en moins de végétaux datent de l’époque de leur créateur. A l’ouverture de Giverny en 1980, on pouvait voir encore un vénérable pommier du Japon devant la maison, et l’un des trois saules était toujours debout. Il a fallu les remplacer depuis.

Le saule pleureur est un arbre qui pousse vite, mais dont la durée de vie est courte, une règle générale parmi les arbres. Le seul à résister encore est celui du bout du bassin, pour combien de temps ?

Cela rend les arbres d’origine d’autant plus émouvants. Le hêtre pourpre, par exemple, planté par Monet, ou les vieux tilleuls.

Toutefois, Monet a vu ces arbres petits alors que nous les admirons dans leur maturité. Les arbres à croissance lente ont une durée de vie plus longue…

A contrario, Monet a vu et peint ses jeunes saules tels que nous apparaissent aujourd’hui leurs remplaçants.

Entre la fidélité et l’authenticité, on est obligé de choisir, un siècle plus tard. Quand l’authenticité disparaît, on se console par un surcroît de fidélité à l’original. Ce n’est plus aussi vrai, mais c’est plus ressemblant.

Reflet à Majorelle

Il y a même un bassin aux nymphéas ! A la fin de ma visite du jardin Majorelle à Marrakech, découvrir ce plan d’eau de la taille d’une piscine où flottent des feuilles de nénuphars encore dépourvus de fleurs me réjouit. C’est absurde, mais j’ai l’impression que le jardin m’a réservé une surprise pour me faire plaisir, comme si ma grand-mère m’avait préparé mon dessert préféré. Quelque chose de familier, et que j’aime.

Il y a même un bassin aux nymphéas ! A la fin de ma visite du jardin Majorelle à Marrakech, découvrir ce plan d’eau de la taille d’une piscine où flottent des feuilles de nénuphars encore dépourvus de fleurs me réjouit. C’est absurde, mais j’ai l’impression que le jardin m’a réservé une surprise pour me faire plaisir, comme si ma grand-mère m’avait préparé mon dessert préféré. Quelque chose de familier, et que j’aime.

Chaque visiteur fait sa propre visite d’un lieu, avec toute son histoire personnelle, ses références, ses connaissances, son vécu. Les lieux changent un peu, les visiteurs plus encore. La perception d’une scène est par essence unique. Les réflexions des visiteurs de Giverny, quand ils m’en font part au cours des visites, me passionnent.

Qu’est-ce qui m’enchante devant le bassin de Majorelle ? Le familier allié au décalé, la variance du connu, essence de la collection, notamment la collection photographique. Je retrouve les reflets d’arbres dans le bassin, mais ce sont des palmiers et non des hêtres ou des saules. L’effet, rapporté au bassin de Monet, est presque humoristique.

Que vient faire ici ce bassin aux nymphéas ? Je ne sais s’il y a une explication officielle. Je présume que Jacques Majorelle, qui tenait à donner une impression de fraîcheur à son jardin souvent caniculaire, a voulu utiliser différentes ressources des jeux d’eau, fontaines, jets, bassins.

Quand il crée son jardin de Marrakech, dans l’entre-deux guerres, celui de Monet est archi connu par le biais de ses tableaux de nymphéas. Impossible de savoir si Jacques Majorelle pense à Giverny en créant son bassin. Monet n’est pas propriétaire du concept, le nénuphar a été une fleur en vogue à la Belle-Epoque, décliné sur tous les supports par l’Art Nouveau. Et Jacques Majorelle, fils d’un des ébénistes les plus talentueux de l’école de Nancy, a engrangé le vocabulaire artistique de l’époque dès son berceau.

C’est peut-être simplement la valeur d’exotisme de la fleur qui a séduit le peintre. Le nénuphar coloré arrive d’ailleurs, et c’est ce qui lui donne sa place dans ce jardin de collectionneur où sont réunies des espèces végétales venues de tous les horizons.

Le jardin Majorelle

Le bassin de Monet à Giverny n’est pas le seul jardin de peintre qui soit célèbre. A Marrakech, le jardin conçu par le peintre Jacques Majorelle (fils de l’ébéniste art nouveau Louis Majorelle) attire 600 000 visiteurs par an.

Le bassin de Monet à Giverny n’est pas le seul jardin de peintre qui soit célèbre. A Marrakech, le jardin conçu par le peintre Jacques Majorelle (fils de l’ébéniste art nouveau Louis Majorelle) attire 600 000 visiteurs par an.

C’est plus que Giverny, mais sur douze mois et non sur sept. Bon, c’est idiot de comparer, ce sont deux lieux uniques et magiques, envoûtants. Mais même en disant cela, je suis encore en train de comparer. Impossible de faire autrement : le parallèle entre les deux sites est assez troublant, tout en coïncidences et correspondances.

L’histoire commence presque pareil. Jacques Majorelle, peintre, tombe amoureux d’un lieu, décide de s’y installer, achète un terrain, puis l’agrandit, en fait un jardin par passion, par plaisir et pour l’inspiration, y a son logement et son atelier. A sa mort, le jardin souffre du manque d’entretien, jusqu’à ce que le mécénat le sauve et le rende célèbre.

Le plus intéressant, ce sont les différences, qui donnent une image en creux de l’autre jardin, révélant ce qu’il est et ce qu’il n’est pas. Différences d’abord dans la conception du jardin, et donc des perceptions du visiteur.

Si Giverny est voué au reflet, à Majorelle ce sont les jeux d’ombre et de lumière qui dominent. Profondeur des ombrages, luminosité des parties exposées au soleil : on ne sait jamais s’il faut garder les lunettes teintées ou les ôter, dans ce jardin où l’intensité de la lumière est si contrastée. Ces flashes lumineux suivis d’ombre apaisante sont une autre façon de troubler l’oeil, effet que Monet obtenait dans le jeu infini des reflets de son étang.

La forme, ensuite. A Majorelle, dès l’entrée, le promeneur se sent avalé par les bambous géants, puis il avance dans la fraîcheur d’arbres de toutes sortes, une nécessité dans un pays où la chaleur peut devenir écrasante. Le visiteur est happé vers le haut, son regard glisse le long des troncs lisses des palmiers dont la couronne se détache sur le bleu du ciel.

A Giverny, en revanche, on ne passe pas vraiment sous les arbres. On les longe. L’impression d’enveloppement est fournie par l’effet de clairière autour du bassin, et par les fleurs du clos normand, surtout quand elles deviennent géantes à la fin de l’été.

Si le climat de la Normandie est idéal pour les fleurs, celui de Marrakech, trop chaud, est plus difficile. Elles sont rares à Majorelle, et les taches colorées des bougainvillées n’en sont que plus saisissantes.

Ce sont les apports de couleur des éléments peints qui font vibrer les verts. Jacques Majorelle est réputé pour son bleu, dont il a orné sa maison et les pots et maçonneries de son jardin, un magnifique bleu cobalt intense découvert par lui dans les villages de l’Atlas. Il l’a complété d’un jaune vif, une association qui est un régal pour l’oeil.

Ce sont les apports de couleur des éléments peints qui font vibrer les verts. Jacques Majorelle est réputé pour son bleu, dont il a orné sa maison et les pots et maçonneries de son jardin, un magnifique bleu cobalt intense découvert par lui dans les villages de l’Atlas. Il l’a complété d’un jaune vif, une association qui est un régal pour l’oeil.

Et puis, parmi toutes les émotions qui submergent le visiteur de beaux jardins, joie esthétique, surprises, émerveillement, on trouve aussi des peurs. C’est un mot un peu fort, je veux parler de ces craintes vagues et informulées dont on a à peine conscience, qui transforment le cheminement en parcours d’Alice au Pays des Merveilles, délicieux et un peu effrayant.

Pour le visiteur occidental, la luxuriance même du jardin Majorelle est aussi fascinante qu’inquiétante, avec son effet de jungle, ses plantes inconnues, bizarres, qui vivent leur vie tout autour de lui. Cachent-elles un danger ? A peine débouche-t-on « à l’air libre », devant la maison, qu’une collection de cactus assaille les perceptions. Inaccessibles, intouchables, les épines dardées transmettent pourtant, par l’oeil, une impression piquante.

D’autres craintes encore s’immiscent, celle de se perdre au milieu du dédale végétal, inquiétude liée à la profusion du jardin, que l’on n’aurait pas à Versailles, par exemple, un parc infiniment plus grand mais où l’oeil embrasse d’un coup tout l’espace. Et puis, de la désorientation induite par le jardin découle la peur de tomber, à force de regarder partout, crainte de trébucher sur un obstacle, et même de tomber dans l’eau.

Au fil de la déambulation, ces angoisses discrètes s’estompent et se dissolvent. Le visiteur s’approprie l’espace, l’inconnu devient connu, l’impression de danger devient ridicule.

Et en même temps, c’est un peu de la magie du jardin qui disparaît.

Voie gallo-romaine

C’est une des curiosités de Lisieux : en plein milieu de la médiathèque, la moquette s’arrête pour laisser place à… une voie romaine. D’énormes blocs de pierre passablement bosselés pavent le sol, irruption du passé dans un lieu dédié au savoir. Il y a deux mille ans, la route de Lutèce à Vieux, près de Caen, passait là et menait, pour ceux qui le souhaitaient, jusqu’à Rome.

C’est une des curiosités de Lisieux : en plein milieu de la médiathèque, la moquette s’arrête pour laisser place à… une voie romaine. D’énormes blocs de pierre passablement bosselés pavent le sol, irruption du passé dans un lieu dédié au savoir. Il y a deux mille ans, la route de Lutèce à Vieux, près de Caen, passait là et menait, pour ceux qui le souhaitaient, jusqu’à Rome.

Après l’invasion de la Gaule, les Romains ont fait bénéficier le pays conquis de leur maîtrise des travaux publics.

Ce n’est pas le seul endroit de Normandie où l’on a décidé d’intégrer des vestiges gallo-romains dans un bâtiment. Le musée d’Evreux s’adosse au rempart gallo-romain, tandis qu’à Rouen, une fontaine antique est mise en valeur dans la vitrine de l’immeuble EDF.

A Lisieux, la découverte de la voie gallo-romaine a posé quelques problèmes. Elle se trouve un bon mètre en contrebas du sol actuel. Les architectes lyonnais qui ont conçu la médiathèque il y a une quizaine d’années ont donc imaginé un bâtiment de verre où l’on descend vers la salle de lecture.

De la rue, les passants plongent le regard vers les usagers de la bibliothèque et les rangées de livres, alignés sur des étagères vert pâle. Cette couleur a une histoire, c’est le vert choisi pour les huisseries à l’époque de la Reconstruction dans les années 50.

Ce vert qui évoque les destructions de la Seconde Guerre mondiale fait sens face à la voie gallo-romaine. Les terribles bombardements et l’incendie qui ont ravagé Lisieux ont eu ce que l’on pourrait appeler un bénéfice collatéral, ils ont mis au jour les vestiges antiques. La terrible invasion de la Gaule, de même, a débouché sur la construction d’équipements.

Symboles du renouveau après l’épreuve, ces deux éléments rappellent que la vie, toujours, se poursuit après les cataclysmes. Les cartes sont battues et redistribuées, une nouvelle partie commence, quelque chose de neuf surgit dans un monde nouveau.

Avril, mois des tulipes

A partir de la mi-avril, le jardin de Monet à Giverny se transforme en une palette de couleurs éclatantes. C’est la très spectaculaire floraison des tulipes, accompagnée de celle des pensées, giroflées et autres pâquerettes.

A partir de la mi-avril, le jardin de Monet à Giverny se transforme en une palette de couleurs éclatantes. C’est la très spectaculaire floraison des tulipes, accompagnée de celle des pensées, giroflées et autres pâquerettes.

En ce moment, un mois avant l’ouverture du jardin, il gèle encore la nuit, mais les belles sont partout dans les starting blocks, prêtes à fleurir à la folie d’ici six semaines.

Les jacinthes et les jonquilles sont déjà en bouton, à la satisfaction des jardiniers qui guettent leurs progrès comme autant de signes de l’arrivée prochaine du printemps.

Cinq mois après les avoir plantées, on avait presque oublié qu’elles étaient là, blotties sous terre, en train de s’enraciner dans le sol pour mieux se hisser ensuite vers la lumière.

Si vous envisagez une visite à Giverny, avril est une bien jolie période pour admirer un jardin très gai et lumineux, au tracé net. Et les tulipes de plus en plus extravagantes, froufroutantes, enflammées, multiples, énormes ou minuscules, redoublent d’originalité pour mieux nous épater.

Collection photographique

D’où vient donc ce goût de l’espèce humaine pour la collection d’images ? Des collections de joueurs de foot aux héros de dessins animés, les enfants y engloutissent leur argent de poche (j’ai toujours pensé que Pokemon était en fait la contraction de pocket money).

D’où vient donc ce goût de l’espèce humaine pour la collection d’images ? Des collections de joueurs de foot aux héros de dessins animés, les enfants y engloutissent leur argent de poche (j’ai toujours pensé que Pokemon était en fait la contraction de pocket money).

Les adultes les plus fortunés craquent de même, pour des tableaux, comme les enfants ils y mettent tout leur sérieux et se justifient en pensant qu’ils investissent.

Le goût de la collection est présent également du côté des faiseurs d’images. Les peintres ont tendance à décliner des thèmes, encore et encore, approfondissant leur travail à chaque nouvelle toile.

Monet est caractéristique de cette façon de procéder. Plus que dans les séries, c’est dans sa répétition interminable du motif des nymphéas qu’il révèle sa quête.

Les photographes n’échappent pas à la collectionnite. Rien de plus facile avec un appareil photo que de se laisser fasciner par la déclinaison d’un même motif, parfois tout à fait insolite.

J’ai connu une photographe qui s’intéressait aux plantes qui poussent dans des fissures, envers et contre tout. Une autre qui captait les reflets offerts par les miroirs qui aident les automobilistes à sortir de leur garage. Un livre entier qui présentait Paris vu dans des flaques.

Ce qu’on aime dans les collections, c’est que c’est semblable et différent à la fois. Comme les visages humains, peut-être.

C’est qu’on peut y assouvir un désir de classement, qui nous donne l’illusion de contrôler quelque chose.

Et un désir d’accumuler, tout à fait redoutable.

En déambulant dans les jardins de Monet, je me suis mise à photographier les escargots. J’ai retrouvé la sensation joyeuse de ramasser, toute petite, des coquillages sur la plage.

Regardez celui-ci, un vrai travail d’artiste. Les spirales ont manifestement été tracées par quelque main mystérieuse. L’harmonie des couleurs est confondante. A quoi sert tout cela ?

Ce que j’aime chez les escargots, c’est leurs acrobaties sur les feuilles, surtout les très petits. J’essaie d’imaginer leur vision du monde. Ils sont face au même environnement que nous, mais ils l’appréhendent si différemment.

Et puis, j’aime leur absurde lenteur. Comment peut-on être si lent ? Vivre à ce point au ralenti ? Dans notre monde où tout va si vite qu’on ne voit même plus les images qui défilent de chaque côté, leur lenteur m’attire comme la suprême sagesse.

Je vais photographier les escargots pour le plaisir, mais je ne vous embêterai pas trop avec ça. C’était juste pour dire que, pour s’interroger sur le sens de la vie, la beauté du monde, la place de l’homme dans la nature, il n’y a pas que les nymphéas.

Oasis

A Rouen, le cadran du Gros-Horloge est entouré de quatre petits oeil-de-boeuf. Le regard est tellement happé par la majesté et les dorures de l’énorme pendule qu’il ne remarque pas ces baies discrètes sur les côtés. De l’intérieur, on a l’impression de regarder la rue à l’oeilleton.

A Rouen, le cadran du Gros-Horloge est entouré de quatre petits oeil-de-boeuf. Le regard est tellement happé par la majesté et les dorures de l’énorme pendule qu’il ne remarque pas ces baies discrètes sur les côtés. De l’intérieur, on a l’impression de regarder la rue à l’oeilleton.

C’était un de ces jours de janvier où Rouen se caricature elle-même, s’appliquant à mériter son surnom de pot-de-chambre de la Normandie. Ce n’est pas de la médisance de ma part : les Rouennais eux-mêmes se sont décerné ce titre, à la façon de Cyrano de Bergerac se servant, avec assez de verve, sa tirade des nez.

Le sobriquet se déclinait au début du siècle dernier sur de nombreuses cartes postales réputées humoristiques. D’énormes vases de nuit déversaient des trombes d’eau sur les passants qui se hâtaient sous leurs parapluies.

Les pots-de-chambre ne sont plus, mais la pluie est restée. Bon, et alors ? Les Normands font semblant de râler, mais je crois que dans le fond, ils aiment bien la douceur humide de leur climat.

Ce jour-là, donc, les parapluies fleurissaient au-dessus de la foule qui se presse à toute heure dans la rue du Gros-Horloge, la plus ancienne voie piétonne de France, paraît-il. Mais, vus d’en haut, les parapluies paraissaient tout petits, surpassés par ceux qui abritaient l’éventaire du fleuriste.

Dans la chaude lumière qui dorait les fleurs, l’étal végétal contrastait avec le gris froid et minéral tout autour. Toutes les couleurs du printemps semblaient s’être réfugiées là, et d’en haut, à travers la vitre, on avait l’illusion de sentir le parfum des fleurs, aussi réconfortant que la vue d’une palmeraie au milieu du désert.

C’était comme une oasis, une oasis inscrite dans la lettre O de l’oeilleton.

Avenue des amoureux

Cette belle rue bordée d’arbres impeccablement alignés porte un fort joli nom : l’avenue des amoureux. Elle se trouve à Louviers, où elle relie le centre ville à la périphérie, en l’occurrence la forêt située sur le coteau. Louviers s’étend en contrebas, le long de la rivière, dans la vallée de l’Eure.

Cette belle rue bordée d’arbres impeccablement alignés porte un fort joli nom : l’avenue des amoureux. Elle se trouve à Louviers, où elle relie le centre ville à la périphérie, en l’occurrence la forêt située sur le coteau. Louviers s’étend en contrebas, le long de la rivière, dans la vallée de l’Eure.

J’ignore ce qui a valu sa dénomination à cette voie ; j’aime imaginer qu’elle vient des couples d’amoureux qui passaient, main dans la main, sous les ombrages, et se dirigeaient vers d’accueillants sous-bois.

Y passent-ils encore ? En tout cas l’avenue a donné son nom à tout le quartier. Et j’aime bien l’idée de cet amour qui déborde de sa rue et se répand tout autour.

L’avenue des amoureux n’est pas luxueuse, la chaussée a ce graphisme propre aux rues soigneusement entretenues, qui paraissent joliment rapiécées, comme un patchwork : c’est que les amoureux ne roulent pas toujours sur l’or, mais qu’ils vivent d’amour et d’eau fraîche.

Si j’habitais Louviers, j’aimerais avoir une adresse avenue des amoureux. Dans le quotidien de la vie, le mot doux surgirait au détour d’un formulaire à remplir, accrocherait un sourire aux lèvres de mes correspondants, irait folâtrer dans les administrations jusque sur l’écran de mon percepteur, donnerait de l’espoir aux esseulés, mettrait un peu de baume au coeur des expéditeurs de faire-part.

Habiter là, ce serait une façon de se placer trois cent soixante-cinq jours par an sous le patronage de Saint-Valentin. Je vous souhaite de l’avoir tendrement fêté aujourd’hui.

On pleure un saule

Je ne suis pas tout à fait sûre que le saule qui se mire ici est bien celui à droite vu de la rive opposée, qui avait jauni le premier à l’automne dernier, offrant de magnifiques reflets d’or autour des derniers nymphéas. Si ce n’est lui, c’est son frère, car il sont trois alignés sur le bord de l’étang de Monet côté route. C’est ce qu’avait voulu le peintre : un panneau de l’Orangerie intitulé « trois saules » les prend pour motif.

Je ne suis pas tout à fait sûre que le saule qui se mire ici est bien celui à droite vu de la rive opposée, qui avait jauni le premier à l’automne dernier, offrant de magnifiques reflets d’or autour des derniers nymphéas. Si ce n’est lui, c’est son frère, car il sont trois alignés sur le bord de l’étang de Monet côté route. C’est ce qu’avait voulu le peintre : un panneau de l’Orangerie intitulé « trois saules » les prend pour motif.

Cet automne précoce ne laissait rien augurer de bon, et il n’est pas certain que l’arbre puisse être sauvé, malgré les bons soins qui lui ont été prodigués aussitôt. Quand je suis passée la semaine dernière, il avait subi une taille sévère.

Votre coiffeur, s’il a le sens des affaires, vous l’a sans doute déjà dit : une bonne coupe redonne du tonus à vos cheveux. Il semble qu’il en aille de même pour les saules.

En Normandie, les saules qui ne sont pas pleureurs, les saules à osier donc, dont les rameaux se dressent en cette saison, orange vif, comme la crête d’un punk, sont régulièrement rabattus et finissent par former ce que l’on nomme des trognes. Leur tronc se termine en tête boursouflée pleine de caractère.

Il reste quelques-uns de ces très vieux saules à Giverny le long du Ru, tout près de la propriété de Monet, entre le parking et le jardin d’eau. Ils ont sans doute connu Monet, et méritent un coup d’oeil. Leur circonférence est impressionnante, leur santé aussi.

J’espère que leur cousin moins en forme va se remettre grâce à son traitement de choc. Si ce n’est pas le cas, il faudra l’abattre et le remplacer, quelle désolation. Couper un saule pleureur, ce serait vraiment trop triste.

Place aux places

A Vernon, la collégiale émerge des toits des maisons voisines qui la cernent sur trois côtés, et la rendent difficile à bien voir.

A Vernon, la collégiale émerge des toits des maisons voisines qui la cernent sur trois côtés, et la rendent difficile à bien voir.

Le plan du quartier n’a guère changé depuis le Moyen Âge, quand les maisons se serraient autour de l’église.

Ce n’est qu’après la Seconde Guerre mondiale que l’idée de dégager la vue vers les monuments en ouvrant des places et des perspectives s’est imposée.

Dans de nombreuses villes de Normandie, les destructions avaient fait leur oeuvre, on a pris soin de ne pas reconstruire trop près. Caen en est le meilleur exemple.

A Vernon, le quartier autour de l’église a été préservé, le lacis de ruelles est intact ou presque, si bien que la seule vue dégagée est celle que l’on a face au portail ouest, depuis la mairie.

L’hôtel de ville lui-même se dresse tout seul dans son îlot. Le maire qui l’a fait bâtir, Adolphe Barette, a eu l’intuition qu’il fallait faire de la place autour. C’est le vide qui donne de la grandeur aux monuments.

L’étang gelé

C’est une lumière gris-mauve qui baigne le bassin de Claude Monet en hiver, les jours où le soleil hésite longuement à paraître, embusqué derrière des épaisseurs vaporeuses.

C’est une lumière gris-mauve qui baigne le bassin de Claude Monet en hiver, les jours où le soleil hésite longuement à paraître, embusqué derrière des épaisseurs vaporeuses.

Les dernières feuilles de nymphéas violacées se sont laissé prendre par la glace qui recouvre presque entièrement l’étang de Giverny.

Il y a dans ce ton sur ton comme une douceur secrète, une atmosphère de Grand Meaulnes, d’entre-deux, qui pourrait paraître triste si elle n’était pas aussi propice au rêve.

Quand le froid pétrifie la surface des choses, le jardin se met en latence.

On le sent qui songe, une pensée confuse sourd des profondeurs et vient s’accrocher aux branches dénudées, flottant à la surface de l’eau et des parterres gelés.

L’étang immobile laisse couler le temps de l’hiver, tandis que le soleil invisible poursuit néanmoins ses rondes.

Avec patience, le jardin attend.

Aura

Claude Monet, Nymphéas rouges, (détail) vers 1914-1917, huile sur toile 180cm x 146cm, Fine Arts Museum of San Francisco

Claude Monet, Nymphéas rouges, (détail) vers 1914-1917, huile sur toile 180cm x 146cm, Fine Arts Museum of San Francisco

Fin de l’expo Monet à Paris, expo de tous les records, la plus visitée depuis 40 ans, record absolu de fréquentation en quatre mois : 913.064 visiteurs, annonce-t-on.

Ce week-end, vous le savez, les galeries du Grand Palais ne fermaient même plus la nuit, pour accueillir tous ceux qui ont fini par se décider sur le tard.

En effet, il y a de quoi avoir des réticences, des résistances même, à passer sous les fourches caudines de ces méga expos, attente interminable, foule à l’intérieur. Mais c’est inévitable, l’un ne peut aller sans l’autre. Si l’on veut rassembler un grand nombre de toiles de maîtres appréciés du public, comme cela a été le cas au Grand Palais avec 175 tableaux de Monet, soit 9% de la production du peintre, le coût de l’exposition impose la fréquentation excessive.

Je n’aime pas trop le Grand Palais, je préfère l’ambiance intimiste du musée Marmottan, par exemple, ou du musée des Impressionnismes de Giverny. Mais j’ai adoré voir et revoir tous ces merveilleux Monet réunis à Paris, certains appréciés ailleurs déjà, d’autres découverts pour la première fois en vrai.

Ils avaient l’air de se retrouver comme de vieux amis, des cousins réunis à l’occasion d’une grande fête de famille, avec cet air de ressemblance qui caractérise les oeuvres sérielles ou itératives de Claude Monet.

Ils dialoguaient sur les murs. Le tondo de Vernon avait retrouvé le tondo de Saint-Etienne, pareils à une paire de lunettes dans leur coin de salle.

Terrasse à Sainte-Adresse, superbement éclairé, éclatait de tous ses verts canard et rouges vermillon.

Camille tourbillonnait dans le contre-jour comme une apparition, déployait de toile en toile ses robes somptueuses, avançait au milieu des fleurs.

Le soleil montait et descendait dans le ciel, offrant toutes les lumières de la côte normande.

On se laissait porter par le flux de cette carrière picturale hors du commun, la fraîcheur des premières notations d’effets dans la forêt de Fontainebleau, la quête obstinée de la variation au mitan de la vie, jusqu’aux rêveries monumentales des Nymphéas.

A l’heure où toutes ces oeuvres sont accessibles à volonté sur internet, reproduites à l’envi dans les livres et sur tous les supports, qu’est-ce qui pousse les visiteurs à braver le froid de l’hiver pour venir les voir en vrai ?

C’est qu’ils savent que le jeu en vaut la chandelle. Qu’ils vont aimer les tableaux, ceux qu’ils connaissent bien et ceux qu’ils verront pour la première fois. Et que, même si c’est merveilleux de vivre à une époque où la reproduction en couleurs est diffusée librement, rien ne remplace le face à face avec l’oeuvre. La proximité, le détail, la vision du geste du peintre, et puis la distance, la vue d’ensemble de l’oeuvre dans son format, mesuré ou immense.

Philippe Dagen, dans Le Monde, parle de « pure volupté visuelle ».

Les oeuvres rayonnent de toute leur matière, elles vibrent d’ondes de couleurs.

Elles ont une présence. Une aura.

Rois mages

Collégiale Notre-Dame du Grand Andely, Vitrail de l’enfance du Christ, Adoration des mages, 1510-1520

Collégiale Notre-Dame du Grand Andely, Vitrail de l’enfance du Christ, Adoration des mages, 1510-1520

Combien de galettes des rois avez-vous partagées depuis le début du mois ? Un certain nombre, j’imagine. Il est même difficile de trouver d’autres pâtisseries chez les boulangers.

On n’est pas très sûr que les mages étaient rois, on est même plutôt sûr du contraire. Mais l’iconographie religieuse a popularisé le motif des rois mages avec leurs couronnes, comme sur ce vitrail du 16e siècle qui se trouve dans l’église Notre-Dame du Grand Andely.

L’image en est plus parlante : agenouillé, sa couronne à la main, le roi Melchior fait preuve d’une humilité qui frappe les esprits. Il porte de riches vêtements de pourpre et d’hermine, marque de sa richesse et de sa puissance, tandis que l’Enfant est nu.

Derrière lui, Gaspard et Balthazar attendent leur tour. Et dans le coin gauche, derrière Marie, l’étoile qui les a guidés brille.

Comme souvent, le maître-verrier s’est librement inspiré de la Légende dorée de Jacques Voragine.

Le premier des Mages s’appelait Melchior, c’était un vieillard à cheveux blancs, à la longue barbe. Il offrit l’or au Seigneur comme à son roi, l’or signifiant la Royauté du Christ.

Le second, nommé Gaspard, jeune, sans barbe, rouge de couleur, offrit à Jésus, dans l’encens, l’hommage à sa Divinité.

Le troisième, au visage noir, portant toute sa barbe, s’appelait Balthazar ; la myrrhe qui était entre ses mains rappelait que le Fils devait mourir.

Pour l’instant, il va très bien, le Fils. C’est un beau bébé joufflu et souriant qui a l’air bien plus grand et plus éveillé qu’un nouveau-né. C’est normal, il est supposé avoir entre un et deux ans.

On a tendance à télescoper les deux histoires, celle de la Nativité avec le bébé dans sa crèche, et celle des Rois. Mais, selon la Bible, il s’est passé des mois entre les deux. Marie a eu le temps de se remettre de l’accouchement pendant quarante jours, Jésus a été présenté au temple, puis avec Joseph tous trois sont rentrés à Jérusalem.

Pendant ce temps, les mages cheminaient, venus des confins du monde connu, à la poursuite d’une étoile. A la recherche d’un nouveau-né divin.

Ce que représente le vitrail, c’est l’aboutissement de ce pèlerinage. La fin de la quête, de l’attente. La rencontre avec le Christ, un face à face extraordinaire.

Il nous est donné de ressentir un peu de leur émotion lorsque l’enfant paraît, après des mois de désir et d’attente. Dans les regards profonds et graves des nouveaux-nés, tout juste arrivés de l’autre côté du miroir, flotte encore quelque chose de l’être immatériel qu’ils ont été. Avant qu’ils n’acquièrent la parole et le souvenir, tandis qu’ils ne sont pas encore tout-à-fait de ce monde, « ce sont tous de petits anges du ciel. » (Ermanno Olmi)

Epicène

Les jacinthes embaument déjà en pot dans les maisons, avant de fleurir dès la fin mars dans les jardins. Leur parfum est si capiteux qu’on le croirait formulé tout spécialement pour réveiller les insectes engourdis par l’hiver. Pour les humains, c’est un avant-goût de printemps en bleu blanc rose.

Les jacinthes embaument déjà en pot dans les maisons, avant de fleurir dès la fin mars dans les jardins. Leur parfum est si capiteux qu’on le croirait formulé tout spécialement pour réveiller les insectes engourdis par l’hiver. Pour les humains, c’est un avant-goût de printemps en bleu blanc rose.

La jacinthe doit son nom, dit-on, au malheureux Hyacinthe, héros de la mythologie grecque, dont dérive un prénom épicène, m’informe l’encyclopédie en ligne que j’ai consultée.

Épicène ? Ça cause riche, les encyclopédies, puisque aussi bien on est là pour apprendre et que les explications sont infatigablement à portée de clic.

Donc, un prénom qui peut être attribué aussi bien à un garçon qu’à une fille, formulé tout spécialement pour les parents qui n’arrivent pas à se décider sur la couleur de la layette. Un prénom mixte, pour parler comme tout le monde.

Je ne sais pas si vous connaissez des tas d’Hyacinthe, je ne crois pas en avoir jamais croisé un seul, sauf me semble-t-il dans Ces dames aux chapeaux verts de Germaine Acremant, publié en 1937 et réédité en 1961 dans la Bibliothèque verte. Bref, ça date. En revanche, j’ai rencontré sans le savoir beaucoup de personnes au prénom épicène, des Dominique, des Camille, et bien sûr des Claude.

A en croire les susnommés, c’est parfois pratique d’avoir un tel prénom, et parfois embêtant. Claude Monet, pour sa part, ne semblait pas gêné par la mixité de son deuxième prénom, qu’il préférait à celui d’Oscar.

Beaucoup de noms de professions sont également épicènes. Secrétaire, par exemple. Ou peintre.

A l’époque où j’étais une lectrice assidue de la bibliothèque verte, les enseignants nous conseillaient de dire au féminin « femme-peintre ». Ça sonne bizarre aujourd’hui, non ? « Une peintre » passe mieux.

Du temps de Monet, on utilisait couramment le terme de « peintresse ». Il est devenu risible au 21e siècle, même pas sûr qu’il soit encore dans le dico. Mais Monet n’y met pas de sarcasme quand, de son hôtel du cap d’Antibes, il annonce à sa femme :

Tous les jours il y a de nouveaux arrivants, des peintres et peintresses.

Le sarcasme est plutôt dans ce qui suit :

Il me faut prendre courage et supporter la société qui est ici, de fameux idiots : la nourriture est heureusement excellente.

Si la nourriture avait été moins bonne, les fameux idiots auraient fini par faire décamper Monet, et l’histoire de l’art en eut été changée.

Palais de Justice

L’aile nord du palais de justice de Rouen, dite aile royale, est contemporaine du Bureau des Finances et du portail principal de la cathédrale : tous trois ont été commencés en 1509 par le même maître de l’oeuvre, Rouland le Roux.

L’aile nord du palais de justice de Rouen, dite aile royale, est contemporaine du Bureau des Finances et du portail principal de la cathédrale : tous trois ont été commencés en 1509 par le même maître de l’oeuvre, Rouland le Roux.

Tandis que dans un souci d’harmonie la cathédrale est poursuivie en style « moderne », c’est-à-dire en gothique flamboyant, le bureau des Finances adopte un style « à l’antique » qu’on nommera plus tard renaissant. Pour l’Echiquier de Rouen, Rouland le Roux trouve une sorte de moyen terme. C’est un style qui mêle le vocabulaire du gothique et de la Renaissance.

Les gargouilles, par exemple, arrivent tout droit du Moyen Âge, de même que les gâbles à fleurons, les pinacles, les niches ornées de dais. Mais les ouvertures en ogive du gothique prennent ici la forme d’accolades, s’ouvrent largement pour accueillir des fenêtres à meneaux, ou deviennent fantaisistes dans la tourelle.

Et si vous agrandissez la photo, vous pourrez admirer la magnifique balustrade à la base du toit, où chaque cercle s’orne d’une rose qui ne doit plus rien au gothique.

Auguste Vacquerie

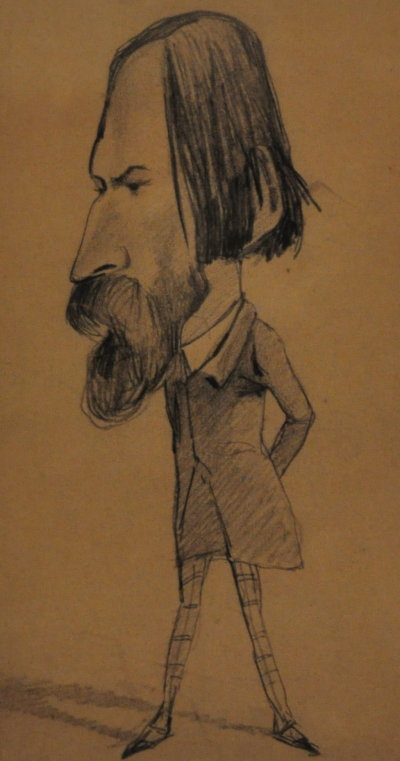

Au début de sa carrière, Monet s’est adonné à la caricature. Adolescent, il avait déjà une solide réputation dans le portrait-charge, qu’il vendait jusqu’à 20 francs, une somme qui lui paraissait conséquente. Plus tard, quand, parvenu au faite de la gloire, il est revenu sur sa jeunesse pour les journalistes qui l’interrogeaient, Monet s’est volontiers souvenu d’avoir croqué maîtres et notables havrais. Il s’est moins vanté d’avoir copié, pour s’entraîner, les caricatures publiées dans les journaux satiriques de l’époque.

Au début de sa carrière, Monet s’est adonné à la caricature. Adolescent, il avait déjà une solide réputation dans le portrait-charge, qu’il vendait jusqu’à 20 francs, une somme qui lui paraissait conséquente. Plus tard, quand, parvenu au faite de la gloire, il est revenu sur sa jeunesse pour les journalistes qui l’interrogeaient, Monet s’est volontiers souvenu d’avoir croqué maîtres et notables havrais. Il s’est moins vanté d’avoir copié, pour s’entraîner, les caricatures publiées dans les journaux satiriques de l’époque.

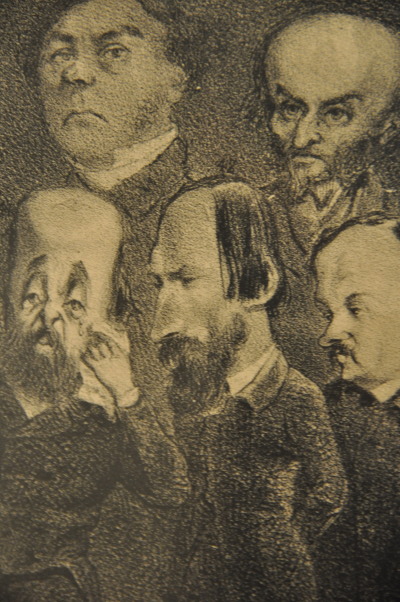

Voyez, à droite, le portrait d’Auguste Vacquerie exécuté par Monet. On retrouve son modèle ci-dessous dans le Panthéon des gloires contemporaines, ou Panthéon Nadar, un « poster » best-seller de 1854 dû au crayon de… Nadar. Oui, Nadar, le célèbre photographe aux talents multiples, au caractère généreux, fougueux, à la vie mouvementée digne d’un roman de Dumas.

Nadar a commencé comme caricaturiste, lui aussi. La notoriété lui est venue avec la publication en quatre grands feuillets lithographiés d’un cortège imaginaire composé de centaines d’hommes célèbres de l’époque. En voici un détail, à gauche.

Parmi tous les lecteurs qui se bidonnent de voir les personnalités guignolisées, figure le jeune Monet, qui lit sans doute par-dessus l’épaule de son père. Il n’a que treize ans.

Monet a repéré parmi tous ces peoples une tête qu’il connaît : celle d’Auguste Vacquerie. Il la copie d’un trait sûr. Mais la charge de Monet est un peu plus appuyée, plus sèche, on n’y retrouve pas cette humanité qu’y a mis Nadar.

J’ai photographié ces documents à la Maison Vacquerie – Musée Victor Hugo de Villequier, surprise de voir qu’il existait un lien, ténu certes, mais attesté, entre ces deux géants de la littérature et de la peinture, Hugo et Monet.

Ce trait d’union, c’est ce fameux Auguste Vacquerie que voici.

Si le nom de Vacquerie vous dit quelque chose, c’est sans doute parce que son frère Charles a épousé la fille de Victor Hugo, Léopoldine, avec laquelle il a péri dans un accident de bateau qui ne devait rien, on l’a vu, au mascaret.

J’imagine qu’Auguste s’est culpabilisé de leur fin tragique : c’est lui qui les avait fait se rencontrer. Quelques années plus tôt, alors qu’il était étudiant à Paris, Auguste s’était payé le culot d’envoyer des vers à Victor Hugo, auquel il vouait une immense admiration. Hugo s’est montré plus que sympa avec son jeune fan : il l’a invité à dîner chaque semaine, en compagnie du copain d’Auguste, un certain Paul Meurice.

Malgré la génération d’écart, une solide amitié s’est nouée. Auguste, fidèle d’entre les fidèles, suivra Hugo en exil à Jersey. Belle abnégation !

Malgré la génération d’écart, une solide amitié s’est nouée. Auguste, fidèle d’entre les fidèles, suivra Hugo en exil à Jersey. Belle abnégation !

C’est peut-être vers cette époque que Monet le rencontre, ou même avant. Là, on se concentre, c’est un peu plus compliqué. Auguste Vacquerie est le fils d’un armateur du Havre. Sa soeur Marie-Arsène (charmant prénom !) vit au Havre et fréquente une autre famille d’armateurs, les Lecadre. C’est chez les Lecadre qu’habitent les Monet. Marie-Jeanne Lecadre, la « tante Lecadre » de Monet, est la demi-soeur du père de Claude.

Tout exilé de coeur qu’il soit, Auguste Vacquerie vient quand même parfois faire un coucou à sa soeur au Havre, qui, sans doute, en profite pour le sortir un peu dans le monde.

Marie-Arsène a un fils qui les accompagne chez les Lecadre. Il se nomme Ernest, et, en plus d’être copain avec Claude et son frère Léon, il tombe amoureux de, puis épouse Marie-Armande Lecadre.

Tout au long de sa vie, Monet va entretenir une correspondance avec cette cousine. Le musée de Villequier présente l’une de ces lettres envoyées de Giverny, parmi de nombreuses autres qui font état d’invitations réciproques à Giverny et à Villequier, maison de campagne des Vacquerie. Il n’est pas impossible que Monet y soit venu en visite.

Peut-être que cette connexion étonnante entre les deux familles serait restée dans l’ombre sans le travail du conservateur du musée de Villequier qui a imaginé de présenter ces différents documents. Je crois y reconnaître, sans en avoir la preuve formelle, la patte de Sophie Fourny-Dargère, actuelle conservatrice de Villequier et des maisons Corneille de Rouen et Petit-Couronne. Madame Fourny-Dargère est l’auteur d’une monographie sur Claude Monet, et elle a laissé un souvenir impérissable à Vernon, dont elle a dirigé le musée pendant près de vingt ans.

Du grain à moudre

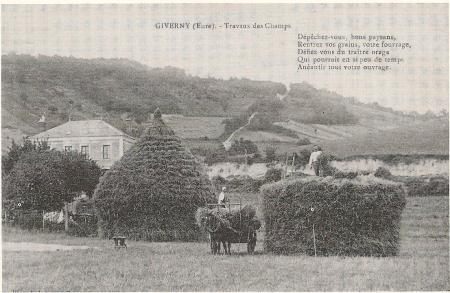

Cette photo est extraite de l’excellent petit recueil « Giverny en cartes postales anciennes » édité en 1992 par l’association les Amis de Giverny. On y parcourt tout le village à l’époque de Monet : c’est dire l’intérêt de ces documents.

Cette photo est extraite de l’excellent petit recueil « Giverny en cartes postales anciennes » édité en 1992 par l’association les Amis de Giverny. On y parcourt tout le village à l’époque de Monet : c’est dire l’intérêt de ces documents.

Sur cette photo, donc, on peut observer les paysans de Giverny en train de façonner deux énormes meules dans le clos Morin, là-même où Monet a pris son motif pour la série des Meules quelques années plus tôt. On reconnaît à gauche la mairie de Giverny. Aujourd’hui, quand on se trouve au musée des Impressionnismes ou sur son parking, on est dans l’ancien clos Morin.

Ce qui frappe, c’est la dimension colossale de ces constructions éphémères. L’échelle est donnée par les deux hommes et par le cheval. La meule doit bien faire sept ou huit mètres de haut. Impressionnant, n’est-ce pas ?

L’autre aspect remarquable, c’est la netteté de la meule, sa structure architecturée. Pourquoi les agriculteurs se donnaient-ils tout ce mal ? Parce que c’était là leur trésor annuel, le blé de toute une saison.

Pour parler des toiles de Monet, il convient donc d’employer le terme de meules de blé (grainstacks en anglais) et non pas de meules de foin (haystacks). Je sais, la différence paraît un peu surréaliste aux citadins, si bien que j’avais eu déjà l’occasion de mettre les points sur les épis cet été. Mais la confusion ne date pas d’hier.

Dans « Claude Monet, ce mal connu« , Jean-Pierre Hoschedé s’étonne, à la lecture du catalogue de l’exposition Monet de 1952 à la galerie Wildenstein, de

l’ignorance de l’auteur qui, parlant de la série des Meules, appelle celles-ci « d’humbles tas de foin ». Qu’il sache donc que les meules peintes par Monet sont, non des « tas », mais de véritables constructions rondes ou carrées constituées, non par du foin, mais par des bottes de céréales, pas encore battues et justement mises en meule, encastrées les unes sur les autres, les épis tournés vers le centre, pour que les intempéries ne puissent atteindre le grain. Ces meules construites dès la moisson restent sur les champs ou près de la ferme dans l’attente des battages d’automne ou d’hiver. D’ailleurs, pour permettre cette attente, un véritable toit de chaume, un peu à la manière de celui des vieilles maisons normandes, les recouvre afin d’empêcher l’eau des pluies de pénétrer à l’intérieur de la meule.

Ces constructions deviennent rares, car les modernes moissonneuses-batteuses les rendent de plus en plus inutiles. D’autre part, rien qu’en regardant les Meules de Monet, on voit tout de suite que ce ne sont pas « d’humbles tas de foin », car ceux-ci, de dimensions réduites, toujours ronds, sont laissés simplement sur le pré, dès la fenaison, pour être rentrés le plus vite possible à la grange ou à l’étable. Excusez ce cours à l’usage des citadins ignorants de la campagne. »

Explication limpide ! Jean-Pierre Hoschedé m’est très sympathique dans ce passage, par ses talents de pédagogue, son agacement devant ce qu’il perçoit comme de la condescendance parisienne, son attachement au monde rural et son admiration pour le savoir-faire des cultivants… Il est peut-être né dans un milieu bourgeois, mais il a grandi et vécu toute sa vie à Giverny.

On comprend bien, en le lisant, les raisons qui ont poussé le propriétaire des meules peintes par Monet à vouloir les démonter au cours de l’hiver. Il y a un calendrier à respecter à la campagne, un temps pour faire les choses, et un temps où il faut qu’elles aient été faites.

Ce paysan voulait-il vraiment nuire à Monet, comme on le présente assez systématiquement dans l’histoire de l’art ? Je suis sceptique. Ce n’est pas totalement impossible, mais ce n’est pas certain non plus, pour faire une réponse de Normande.

Et je ne suis pas sûre non plus que Monet ait jugé utile de lui demander la permission de s’installer dans son champ. Tel que je m’imagine Monet, il devait volontiers se comporter en terrain conquis. J’aurais été Givernoise à son époque, je crois que ça m’aurait énervée.

Les couleurs de l’aurore

Toute la nuit a été noire, toute la journée va être grise. Mais il y a quelques instants, matin et soir, où la nature tout à coup se souvient qu’il existe des couleurs, des bleus et des violets, des oranges et des jaunes.

Toute la nuit a été noire, toute la journée va être grise. Mais il y a quelques instants, matin et soir, où la nature tout à coup se souvient qu’il existe des couleurs, des bleus et des violets, des oranges et des jaunes.

Cela n’envahit que rarement tout le ciel. Ce serait trop de feu et de flammes d’un coup, sans doute. Le plus souvent, les tons subtils du peintre des nuages et de l’eau se cantonnent dans un coin de l’horizon.

C’est là que le photographe vient, avec jubilation, cueillir le spectaculaire. La photo cadrée au plus près dans le lointain (je ne sais pas si vous me suivez) la photo donc sélectionne la palette chatoyante et ignore les immensités mornes tout autour.

Cette façon de mettre entre parenthèse une partie de la réalité pour mieux en pointer un élément présente, je trouve, d’étonnantes similitudes avec le métier de guide. Il s’agit, là encore, de diriger le regard de l’autre vers un détail intéressant, de donner à voir. Le zoom, en offrant des détails, remplace les mots.

Aurore sur la Seine, Vernon

Bonne année 2011 !

C’était il y a trois semaines, quand le soleil faisait fondre à toute vitesse la neige à Giverny. Chaque goutte renvoyait l’éclat des rayons solaires, tour à tour jaune, orange ou rouge. Une féerie joyeuse et discrète comme la nature sait en inventer, qu’il y ait des spectateurs ou qu’il n’y en ait pas.

C’était il y a trois semaines, quand le soleil faisait fondre à toute vitesse la neige à Giverny. Chaque goutte renvoyait l’éclat des rayons solaires, tour à tour jaune, orange ou rouge. Une féerie joyeuse et discrète comme la nature sait en inventer, qu’il y ait des spectateurs ou qu’il n’y en ait pas.

En décembre, les cerisiers du Japon ont encore leurs fruits, dont la rondeur répond à celle des gouttes. Cet arbre-ci pousse au milieu du carré de pelouse entouré de pommiers en cordon, près du grand atelier de Claude Monet. A plusieurs mètres de distance, le scintillement de la lumière faisait comme des clins d’oeil à qui voulait bien les voir.

A l’aube de la nouvelle année, je forme des voeux modestes pour 2011. Je vous souhaite d’en savourer chaque minute. Je vous souhaite des moments de paix et de contemplation. Des moments de lumière et d’énergie. Des moments d’échange et de partage. Je vous souhaite de tisser des liens. A tous, une très bonne année 2011.

Nativité

La collégiale de Vernon possède encore quelques verrières anciennes, démontées en 1939 et conservées à l’abri, puis remontées après la Libération. Il n’y en a plus beaucoup, à cause surtout de la guerre de 1870, au cours de laquelle Vernon a été la cible d’obus prussiens.

Cette verrière-ci date du 15e siècle, mais elle a été fortement restaurée en 1875 dans le même style, difficile donc de distinguer ce qui est très ancien du plus récent. Au 15e siècle, l’art du vitrail est déjà vieux de plusieurs centaines d’années. En France, il explose au 13e, avec des vitraux comme ceux de Chartres, faits de petites saynètes rouges et bleues, qui se lisent comme une BD mais de bas en haut. On raconte ainsi des histoires saintes entières, pleines de rebondissements.

Au 15e siècle, l’art du vitrail est déjà vieux de plusieurs centaines d’années. En France, il explose au 13e, avec des vitraux comme ceux de Chartres, faits de petites saynètes rouges et bleues, qui se lisent comme une BD mais de bas en haut. On raconte ainsi des histoires saintes entières, pleines de rebondissements.

Ces vitraux procurent une lumière très tamisée aux églises. Au 14e, ils passent de mode. On veut de la clarté. Entre temps les architectes ont pris de l’audace, ils ouvrent des baies plus grandes, que les maîtres-verriers décorent d’immenses verrières occupées aux trois quarts par des grisailles. Au milieu, un alignement de personnages hiératiques de pleine couleur, placés sous des dais d’architecture.

Un siècle plus tard, les dais sont toujours là, mais les saints raides comme des statues ont fait place à de vrais tableaux inspirés de la peinture de chevalet. La perspective viendra au siècle suivant, avec l’arrivée de la Renaissance au 16e, les scènes historiées vont envahir toute la verrière et devenir très compliquées parfois.

Restons donc au 15e. Vous avez reconnu en un battement de cil le sujet de ce vitrail, j’en suis sûre. L’enfant couché sur la paille serait déjà une indication suffisante, confirmée par la présence du couple de parents en adoration. C’est la naissance du Christ, la Nativité.

Ce qu’il y a de bien, avec ces thèmes mille fois représentés, dont on connaît tous les détails par coeur, c’est qu’on peut s’intéresser aux variations dans le traitement du sujet. S’amuser, par exemple, des petits personnages qui animent les niches des côtés, aussi vivants que des gargouilles de Walt Disney, et qui ne perdent pas une miette du spectacle extraordinaire qu’ils ont sous les yeux. Admirer la douceur des visages de ce vitrail, l’expression des gestes. Mais très vite, les questions affluent.

Voyez saint Joseph, par exemple, figuré en homme assez âgé pour être le grand-père du petit plutôt que son, euh, beau-père ? L’artiste lui a curieusement mis les cheveux sur la moitié droite de la tête. A gauche, il est chauve. Et où est passée son auréole ?

Celle de sa femme est énorme, et toute bleue comme son manteau. Tiens ! Pas de rouge pour cette figuration de la parturiente ?

Pendant qu’on en est aux questions vestimentaires, regardez l’enfant Jésus. Là c’est carrément de la liberté artistique, puisqu’il devrait être emmailloté ! On en a froid pour lui, surtout vu l’endroit où le maître-verrier a placé les bêtes supposées lui assurer son chauffage à air pulsé !

C’est peut-être l’aspect le plus fascinant de cette verrière, cet arrière-plan, avec ce boeuf qui nous lance un regard de biais. Et l’âne, surtout ! Bouche ouverte toutes dents dehors, tête tendue vers le ciel, on dirait, cinq siècles plus tôt, le cheval du Guernica de Picasso.

L’heure des luges

Encore de la neige ! Cette fois, il en est tombé dix bons centimètres, de quoi immobiliser les voitures et mobiliser les luges.

Encore de la neige ! Cette fois, il en est tombé dix bons centimètres, de quoi immobiliser les voitures et mobiliser les luges.

C’était craquant de voir tous ces petits bouts se faire remorquer par les grands sur le pont de Vernon.

A quelle place aimeriez-vous être ?

C’est le premier jour des vacances scolaires.

Des centaines de bonshommes de neige ont surgi dans les jardins, dessinant autour d’eux des sillons où l’herbe réapparaît, toute verte et incongrue dans la blancheur.

Les boules volent ça et là.

Personne ne s’assoit sur les bancs publics au coussin glacé.

Les sapins de Noël municipaux n’en reviennent pas d’être givrés au naturel.

Le chasse-neige passe, et aussi la dépanneuse.

Le Déjeuner sur l’herbe

29 janvier 2011 / 3 commentaires sur Le Déjeuner sur l’herbe

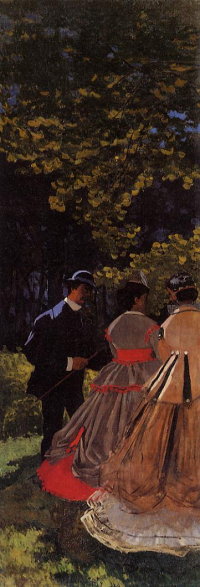

De haut en bas : Les Promeneurs, Claude Monet, 1865, National Gallery of Art, Washington D.C. huile sur toile 93,5cm x 69,5cm.

Étude pour le Déjeuner sur l’herbe, Claude Monet, 1865, Moscou Musée Pouchkine, huile sur toile 130 x 181cm.

Le Déjeuner sur l’herbe, Claude Monet, 1865, fragment gauche, Paris musée d’Orsay, huile sur toile 4,18m x 1,50m.

Le Déjeuner sur l’herbe, Claude Monet, 1865, fragment central, Paris musée d’Orsay, huile sur toile 2,40m x 2,17m.

L’ensemble, avec ses toiles parfois tronquées de différentes dimensions, est assez déroutant.

Début 1865, le jeune Monet n’a que 24 ans quand il se lance dans un projet ambitieux : peindre une toile monumentale de 4,65 mètres de haut et plus de 6 mètres de large dans le but de l’exposer au Salon. Si le tableau est accepté par le jury de l’Académie des Beaux-Arts, grâce à ses dimensions colossales, le jeune peintre est assuré qu’il sera remarqué au milieu des quelque 4000 oeuvres accrochées du sol au plafond aux cimaises du Palais de l’Industrie. Et si la critique est positive, ce seront des commandes, et le début de la gloire.

L’idée de ce déjeuner sur l’herbe géant est tout à la fois d’une audace folle et d’une complication extrême.

Risquée, parce que Monet n’a pas une grande expérience. Il n’a pas des dizaines de toiles représentant des figures à son actif. Verra-t-il le bout de cette grande machine ? Comment s’y prendre pour trouver des modèles qui acceptent de poser pour les figures ? Et comment concilier le credo de la nouvelle génération « réaliste » à laquelle il appartient, la nécessité de peindre sur le motif, en plein air, dans la lumière naturelle, avec les impératifs d’une oeuvre aux dimensions monumentales, et donc très difficile à transporter ?

Si Monet arrive au bout de ses efforts, rien ne dit que l’oeuvre plaira au jury du Salon, garant de la tradition, car le sujet choisi ne manque pas de provocation. On a un peu de mal à percevoir aujourd’hui ce que ces gens chics en train de pique-niquer en forêt peuvent avoir de choquant, et pourtant ! En 1865, les grands formats sont réservés à la peinture représentant des scènes issues de l’histoire sainte, de la mythologie ou de l’Histoire, tandis que les scènes de la vie quotidienne, dites scènes de genre, entendez genre mineur, sont bien moins haut sur l’échelle des valeurs et donc réalisées dans des formats plus modestes. La célébration des loisirs bourgeois est du nombre.

Il y a quelque chose d’iconoclaste chez Monet, une nature rebelle qui fait à son idée et ne cherche pas à se conformer aux attentes. Nul doute qu’il a apprécié à sa juste valeur l’effet de scandale produit en 1863 par une autre scène de pique-nique signée Edouard Manet, mêlant femmes nues et bourgeois vêtus, qu’on nomme alors Le Bain.

Au printemps et à l’été 1865, avant de se lancer dans le très grand format, Monet travaille son sujet comme on lui a appris à le faire. Il séjourne longuement à Chailly, et il exécute en forêt de Fontainebleau des dessins préalables ainsi que des études fragmentaires à l’huile, d’après nature, comme le couple des Promeneurs. Puis ce seront des esquisses poussées de la composition d’ensemble, dont il reste la toile du musée Pouchkine, faite en atelier à l’automne.

Le peintre a été contraint d’en laisser d’autres en gage. Tel a été le sort de la version définitive du Déjeuner sur l’herbe. Monet la transporte dans ses affaires pendant treize ans. En 1878, incapable de payer le loyer de sa maison d’Argenteuil, il laisse l’immense toile au propriétaire, un menuisier du nom de Flament. Qu’en auriez-vous fait ? Ce monsieur l’a démontée de son cadre, l’a roulée et descendue dans sa cave.

Le peintre a été contraint d’en laisser d’autres en gage. Tel a été le sort de la version définitive du Déjeuner sur l’herbe. Monet la transporte dans ses affaires pendant treize ans. En 1878, incapable de payer le loyer de sa maison d’Argenteuil, il laisse l’immense toile au propriétaire, un menuisier du nom de Flament. Qu’en auriez-vous fait ? Ce monsieur l’a démontée de son cadre, l’a roulée et descendue dans sa cave.

Peu d’oeuvres nous sont parvenues de ce travail préliminaire. Dans ses jeunes années, Monet, très désargenté, a fait l’objet de nombreuses saisies d’huissier. Tombées dans des mains indifférentes, ce sont probablement des centaines de toiles qui ont été perdues ainsi.

Monet n’aura les moyens de payer sa dette, c’est-à-dire de régler son loyer au menuisier, que six ans plus tard. Il récupère alors son tableau qui, hélas ! n’a pas trop bien supporté le séjour prolongé à l’humidité. Les bords et l’extérieur du rouleau en sont moisis, irrécupérables. C’est Monet lui-même qui découpera la toile pour sauver ce qui peut l’être. Les deux grands fragments resteront en sa possession jusqu’à sa mort. Ils rejoindront les collections d’Orsay chacun de son côté, soixante ans plus tard.

La toile du musée Pouchkine, rapprochée de celles d’Orsay, donne une idée de l’ampleur de la composition. Douze personnes, cinq femmes et sept hommes, qui s’apprêtent à déjeuner sur l’herbe en forêt, sont saisies dans des attitudes nonchalantes et naturelles, dans la belle lumière qui filtre à travers les branches.

Frédéric Bazille, grand ami de Monet, a posé trois fois, pour l’homme de gauche, pour celui du milieu et pour l’homme à demi étendu au premier plan, aux jambes interminables.

Frédéric Bazille, grand ami de Monet, a posé trois fois, pour l’homme de gauche, pour celui du milieu et pour l’homme à demi étendu au premier plan, aux jambes interminables.

Impossible de se tromper : avec ses 1,88m, à l’époque Bazille fait figure de géant. Monet, à titre de comparaison, mesure 1,65m. Pour une échelle de valeurs contemporaine, il faudrait rajouter à chacun 10cm.

Bazille s’est fait prier pour venir, mais il se montre ensuite d’une grande patience. Ce n’est pas la seule fois où Monet fera poser le même modèle à plusieurs reprises dans un tableau, au mépris de la vraisemblance. Sans doute que celle-ci lui importe peu, seule compte la peinture, déjà.

On reconnaît aussi Gustave Courbet dans l’homme à la moustache en crocs. Il remplace un camarade d’atelier, Albert Lambron des Piltières, qui figurait dans le tableau de Moscou.

Camille est sans doute l’une des dames, tandis que la femme qui porte la robe à pois posera encore l’année suivante pour Femmes au jardin, avec la même robe.

L’exposition permettait de comparer l’état d’achèvement des différentes oeuvres de cet ensemble. Par rapport aux attentes de l’époque, il est clair que Monet avait encore beaucoup de travail avant d’avoir un tableau dont l’état puisse être jugé acceptable par le jury du Salon. Les vêtements, en particulier, auraient demandé encore de nombreuses heures de travail. Ils sont tout juste mis en place par de larges traits de brosse où tranchent les rouges et les bleus stridents.

Est-ce vraiment Courbet, comme on le dit, qui a découragé Monet de finir son chef-d’oeuvre ? Le jeune peintre y serait arrivé, c’est certain. La Femme à la robe verte, peinte en quatre jours après avoir renoncé à présenter le Déjeuner sur l’herbe au Salon, prouve assez sa maîtrise des matières, des drapés. Et la monumentalité n’était pas pour effrayer Monet, lui qui allait se lancer dans des Grandes Décorations démesurées au soir de sa vie.

Face à ce navire qui n’est pas arrivé au port, face à ces toiles où se lisent les difficultés de l’existence du jeune peintre, on ne peut qu’avoir des regrets.

Restent, malgré tout, ces extraordinaires morceaux de peinture, tellement grands que le spectateur entre dedans et se met à respirer l’air du sous-bois mêlé à l’odeur appétissante du pâté en croûte. Le petit chien jappe, attendant sa part du festin.

Tout paraît prendre vie dans cette scène où pourtant tout est posé et calculé de façon à faire valoir l’art de Monet. Je sais tout faire ! clame le jeune peintre, les figures, les natures mortes, les animaux, les paysages… C’était vrai. Pourquoi a-t-il douté ?