Choeur de lumière

Le choeur de la cathédrale de Chartres vient d’être restauré pour lui rendre autant qu’il est possible son aspect d’origine.

Le choeur de la cathédrale de Chartres vient d’être restauré pour lui rendre autant qu’il est possible son aspect d’origine.

Les enduits clairs, les clés de voûtes dorées forment un écrin somptueux au célèbre ensemble de vitraux.

D’ici quelques années, tout sera refait, et la cathédrale de Chartres sera redevenue le vaisseau de lumière qu’elle était à sa construction.

La partie achevée est admirable de beauté, mais ne le dites pas aux habitués de la cathédrale. Ils ne sont pas loin de penser qu’on leur dénature leur sanctuaire.

« C’était le charme de Chartres d’être sombre », regrettent-ils.

La pierre, avec le temps et la fumée de millions de cierges, s’est noircie, de même que les vitraux.

La nef est devenue un antre plein de pénombre, sauf aux plus belles heures de la journée.

Pour certains, c’est l’idée même des conditions du recueillement. Pour d’autres, habitués à des édifices lumineux, c’est lugubre.

Tant il est vrai que tout n’est qu’une question d’habitude.

Mais les partisans de la lumière ont, je crois, la vérité historique de leur côté.

La plus belle des cathédrales

La France compte beaucoup de somptueuses cathédrales gothiques, mais, aux dires des profs d’histoire de mon enfance, Chartres est la plus belle de toutes. J’ai grandi loin de la Beauce, et cette affirmation est longtemps restée pour moi parole d’Evangile. Mais quand, adulte, installée dans l’Eure, j’ai pu visiter l’Eure-et-Loir, l’épithète est devenue une énigme. Comment cette cathédrale, avec ses deux flèches dissemblables, sa nef obscure, pouvait-elle être considérée comme un modèle insurpassable ?

La France compte beaucoup de somptueuses cathédrales gothiques, mais, aux dires des profs d’histoire de mon enfance, Chartres est la plus belle de toutes. J’ai grandi loin de la Beauce, et cette affirmation est longtemps restée pour moi parole d’Evangile. Mais quand, adulte, installée dans l’Eure, j’ai pu visiter l’Eure-et-Loir, l’épithète est devenue une énigme. Comment cette cathédrale, avec ses deux flèches dissemblables, sa nef obscure, pouvait-elle être considérée comme un modèle insurpassable ?

Je viens de comprendre les raisons de l’admiration des spécialistes, grâce aux lumières dispensées par un érudit chartrain lors d’un récent éductour. « La cathédrale de Chartres a été faite par des intellos pour des intellos », affirme-t-il. Chartres était, au début du 13e siècle, un haut-lieu de la pensée occidentale, avec une école qui rassemblait les meilleurs savants, lettrés et théologiens du royaume, et peut-être du monde. Ce cénacle de têtes bien faites résumait toute la connaissance de l’époque.

Une des particularités de Chartres tient à la rapidité de sa construction. Presque toute la cathédrale a été construite en à peine un quart de siècle, sous l’épiscopat d’un même évêque. Alors qu’ailleurs l’édification des grandes églises se prolonge, que les programmes se succèdent, conduits par des personnes différentes, l’unité de style et de pensée donne ici une grande cohérence au sanctuaire. Autre fait remarquable, la cathédrale a été peu endommagée, ni par les Huguenots, ni par les Révolutionnaires, ni par les guerres. La plupart des statues chartraines ont encore toute leur tête.

Comme dans toutes les églises, le symbolisme est essentiel à Chartres, mais ici il atteint des sommets. Rien n’est le fruit du hasard, tout a été pensé par des esprits supérieurs. Notre guide s’est attaché à nous le démontrer longuement par une foule d’exemples.

Je crains de trahir sa pensée en essayant de la retranscrire, mais l’idée générale est celle de correspondances tirées entre l’ancien et le nouveau testament, le premier préfigurant le second. Correspondances aussi entre l’ici-bas, avec ses rois, ses clercs, et l’au-delà. Injonctions faites au chrétien avant qu’il ne pénètre dans le sanctuaire, mais aussi avant qu’il ne quitte ce monde pour entrer dans l’autre.

Chaque statue a au moins un sens, et plus sûrement plusieurs. Sa taille, sa position, son traitement, le moindre détail, sont signifiants, et l’on empile les thèses sur l’iconographie de la cathédrale.

Les intellos d’aujourd’hui et de demain n’ont pas fini de se creuser la tête pour tenter de percer les mystères transmis dans la pierre par les grands esprits du temps des cathédrales.

Nymphéas roses

Au coeur de l’été, le nymphéa resplendit. Oubliées, les timidités printanières ! Le roi des bassins exulte sous les caresses du soleil d’août, ouvrant tout grand ses corolles comme des astres en miniature.

Au coeur de l’été, le nymphéa resplendit. Oubliées, les timidités printanières ! Le roi des bassins exulte sous les caresses du soleil d’août, ouvrant tout grand ses corolles comme des astres en miniature.

C’est l’époque où les rives du bassin, les petits ponts, les recoins des bambous ou des saules, se couvrent de couples d’amoureux de tous âges, venus se promener main dans la main dans le jardin de Claude Monet.

Je ne sais qui copie sur les autres. Mais tandis que les chéris s’embrassent tendrement, regardez ce que font les nénuphars. Incroyable, non ? On dirait bien que le grand éclate de rire sous les chatouilles !

J’ai comme l’impression que la saint-Valentin des nénuphars, elle n’est pas le 14 février !

Arcs-boutants

Voici les arcs-boutants de la cathédrale de Chartres tels qu’on peut les observer depuis le passage chartrain, au-dessus des bas-côtés : une magnifique succession de courbes de pierres offrant, malgré leur masse, une impression de légèreté.

Ces structures dont la vocation est d’empêcher les murs de la voûte de s’écarter étonnent par leur grâce et leur variété.

Une des trouvailles chartraines consiste à organiser les arcs-boutants sur deux niveaux, et à y percer des oculi qui les allègent.

C’est un peu comme les banderoles des défilés contestataires, dans lesquelles les manifestants n’oublient pas de ménager des trous : grâce aux oculi, les arcs de pierre offrent beaucoup moins de prise au vent.

Expositions Monet

Deux belles expositions Monet ont lieu en ce moment, l’une en Grande-Bretagne, l’autre en Allemagne. Jusqu’au 28 février 2010, le von der Heydt Museum de Wuppertal présente une énorme rétrospective de la carrière de Claude Monet, avec une centaine de toiles balayant toutes les périodes de sa production. Nul doute que cette expo est destinée à attirer des centaines de milliers de visiteurs d’Allemagne et des pays voisins.

Deux belles expositions Monet ont lieu en ce moment, l’une en Grande-Bretagne, l’autre en Allemagne. Jusqu’au 28 février 2010, le von der Heydt Museum de Wuppertal présente une énorme rétrospective de la carrière de Claude Monet, avec une centaine de toiles balayant toutes les périodes de sa production. Nul doute que cette expo est destinée à attirer des centaines de milliers de visiteurs d’Allemagne et des pays voisins.

L’exposition de la Helly Nahmads gallery de Londres se veut, au contraire, plus intimiste. Cette galerie propose une exposition d’une trentaine de tableaux de Monet, offrant la particularité d’être très peu connus. La plupart sont en collection particulière depuis toujours, et très peu montrés. On découvre donc avec un oeil neuf le génie du maître, un peu comme si on vivait au 19e siècle et que l’on franchissait la porte du marchand parisien de Claude Monet. Cette expo se termine le 26 février 2010.

Je remercie Malou (qui a visité l’exposition allemande et en parle ci-dessous en commentaire) et Tessa (qui a visité l’expo londonienne et en parle sur son blog) de m’avoir signalé ces deux expositions. Combien je regrette de ne pouvoir aller les admirer !

Passage chartrain

Avez-vous déjà pratiqué l’accrobranches, ce sport vertigineux qui consiste à se balader d’arbre en arbre sur des ponts de singes ou des câbles tendus ? C’est un peu l’impression que l’on ressent quand on se promène tout en haut de la cathédrale de Chartres, au pied des grandes verrières, le long de l’étroit cheminement nommé passage chartrain. Sauf qu’à Chartres, on est beaucoup, beaucoup plus haut, et qu’on n’a pas de filin de sécurité.

Avez-vous déjà pratiqué l’accrobranches, ce sport vertigineux qui consiste à se balader d’arbre en arbre sur des ponts de singes ou des câbles tendus ? C’est un peu l’impression que l’on ressent quand on se promène tout en haut de la cathédrale de Chartres, au pied des grandes verrières, le long de l’étroit cheminement nommé passage chartrain. Sauf qu’à Chartres, on est beaucoup, beaucoup plus haut, et qu’on n’a pas de filin de sécurité.

J’avoue donc que je n’en menais pas large hier matin sur la minuscule corniche, en essayant de faire à toute vitesse des photos, précédée et suivie par mes collègues guère plus rassurés. Mais la beauté de ces lieux insolites nous subjuguait.

Plus qu’ailleurs on a la sensation d’être en prise directe avec la pensée des bâtisseurs du Moyen Âge, tandis qu’on avance entre les arcs-boutants aux lignes aériennes, au pied des immenses verrières des fenêtres hautes, dans ces parties techniques de l’édifice qui ne sont pas faites pour accueillir le public.

Bande dessinée

Les fresques de façades en trompe l’oeil jouent à proposer une vision magnifiée de la réalité, comme cette maison qui aligne ses fenêtres virtuelles au-dessus d’une fausse échoppe de bottier, à Mantes-la-Jolie. On se croirait dans une bande dessinée, dans ces scènes paisibles d’introduction à l’histoire où la vie va son petit bonhomme de chemin.

Les fresques de façades en trompe l’oeil jouent à proposer une vision magnifiée de la réalité, comme cette maison qui aligne ses fenêtres virtuelles au-dessus d’une fausse échoppe de bottier, à Mantes-la-Jolie. On se croirait dans une bande dessinée, dans ces scènes paisibles d’introduction à l’histoire où la vie va son petit bonhomme de chemin.

Fort logiquement, Angoulême, qui s’est spécialisé dans la BD, multiplie les façades en trompe-l’oeil. Le rêve fait irruption dans le quotidien. Pour rester dans le ton, les noms des rues sont inscrits dans des bulles, et plusieurs portent le nom de grands auteurs disparus tels qu’Hergé ou Goscinny.

Le week-end dernier, à l’occasion du festival de la bande dessinée, les auteurs vivants étaient là et bien là, crayon en main pour dédicacer leurs ouvrages d’un dessin personnalisé.

Quand on ne sait pas dessiner, il y a quelque chose de fascinant à observer des artistes à l’oeuvre, fascination encore accrue de voir les personnages familiers des auteurs de BD surgir du bout du feutre ou du pinceau, convoqués pour la circonstance. Quelle que soit l’idée qu’il illustre, chaque auteur reste si singulièrement dans son trait propre, identifiable au premier coup d’oeil.

Germaine et Suzanne

Un petit clin d’oeil aux belles-filles de Claude Monet, Germaine, la plus jeune des filles Hoschedé, et Suzanne, la plus jolie…

Un petit clin d’oeil aux belles-filles de Claude Monet, Germaine, la plus jeune des filles Hoschedé, et Suzanne, la plus jolie…

Clin d’oeil involontaire puisque ces deux barques ont été photographiées bien loin de Giverny, au Grand Port d’Aix-les-Bains, sur le lac du Bourget.

Elles disent à quel point ces deux prénoms aujourd’hui désuets ont été populaires en leur temps.

La mode s’en est maintenue longtemps, jusqu’au début du 20e siècle. Qui n’a pas une tante Germaine dans sa parentèle ?

Gageons que les deux prénoms ne tarderont pas à revenir sur le devant de la scène.

En attendant, ils datent ces deux belles barques de bois, dont j’imagine les propriétaires un peu âgés, amateurs de pêche à la ligne et respectueux du matériel.

Les couleurs, pourtant, n’ont rien de classique, et composent un tableau qui aurait peut-être inspiré le maître de l’impressionnisme.

Les petits chemins creux

La Normandie est le royaume des petits chemins de campagne. Dans la vallée de la Seine, ils s’insinuent jusque dans les quartiers résidentiels ou ils sont baptisés sentes et quadrillent les pentes de passages inattendus, formant tout un réseau parallèle aux voies bitumées.

La Normandie est le royaume des petits chemins de campagne. Dans la vallée de la Seine, ils s’insinuent jusque dans les quartiers résidentiels ou ils sont baptisés sentes et quadrillent les pentes de passages inattendus, formant tout un réseau parallèle aux voies bitumées.

Mais dès qu’on s’éloigne de la ville, les sentes redeviennent des chemins creux. Des barrières rustiques en bois ou des haies champêtres pleines d’églantines, de mûres et d’aubépines, bordent des prairies broutées aussi ras que des pelouses.

Par quelque bout qu’on les prenne, on finit toujours par arriver dans un bois d’un côté, dans un village de l’autre. Côté bois, en cette saison, rien n’arrête les rayons du soleil qui viennent danser entre les branches et donner plus de rousseur encore au tapis de feuilles de l’automne dernier.

Côté village, les chemins se glissent le long de vénérables granges de pierre, de murs en bauge ocre, et deviennent chemin des écoliers les jours de semaine.

Tôt ou tard, un ruisseau glougloute, pressé, petite source jaillie des pentes qui se hâte de rejoindre la Seine.

On ne suivra pas son exemple. On marchera d’un pas mesuré, les yeux ouverts sur le paysage qui se déploie dès que l’on monte un peu vers la crête de la colline. C’est toujours à mi-pente que les châtelains, pas fous, ont posé leurs châteaux, au milieu de parcs si vastes qu’on ne sait plus où ils finissent, et où commence la forêt.

Le buste de Monet

La ville de Rouen n’a pas manqué de dresser un mémorial « au peintre de la cathédrale » qui a su si bien magnifier le plus beau de ses monuments en en tirant une célèbre série. Curieusement, pourtant, le buste de Claude Monet ne s’élève pas à proximité du portail de Notre-Dame, mais sur une placette discrète, la place Saint-Amand.

La ville de Rouen n’a pas manqué de dresser un mémorial « au peintre de la cathédrale » qui a su si bien magnifier le plus beau de ses monuments en en tirant une célèbre série. Curieusement, pourtant, le buste de Claude Monet ne s’élève pas à proximité du portail de Notre-Dame, mais sur une placette discrète, la place Saint-Amand.

Un seul arbre encore jeune orne la petite place, où l’effigie du peintre impressionniste a été posée de façon un peu ridicule au sommet d’une grande stèle, pour bien marquer à quel point son génie s’élève au-dessus du commun des mortels. Pour l’instant, l’arbre ne fait pas d’ombre à la statue : on ne voit qu’elle.

Monet, donc, toise de haut les passants, lui qui était de taille assez petite, et qui n’avait pas la folie des grandeurs.

J’ignore de qui est ce bronze fort expressif d’un Monet vieillissant, bizarrement appuyé par la barbe au socle de pierre. C’est son rapport à l’environnement qui me frappe.

Monet, qui n’a jamais habité de maison à colombages, se retrouve entouré du plus normand des paysages urbains, de hautes bâtisses à pans de bois peintes en tons pastels. Pour le chantre de la couleur, rien que de très naturel.

Cette mode rouennaise de peindre les façades aux couleurs de l’arc-en-ciel n’a pas atteint Vernon, qui possède encore plus de deux cents maisons à colombages, toutes lasurées en teintes naturelles.

Des reflets dans le Robec

Le beau temps revenu creusait des reflets bleus dans le Robec hier.

Le beau temps revenu creusait des reflets bleus dans le Robec hier.

La Rue Eau-de-Robec est une des plus jolies de Rouen, avec ses hautes maisons à colombages de toutes les couleurs soulignées à leur pied du ruban du ruisseau.

Ce n’est plus vraiment le Robec, puisque le cours d’eau a été canalisé et poursuit sa course ailleurs, loin des regards, mais son évocation, une sorte de plan d’eau calme qui doit tout à l’eau de la ville.

Qu’importe ! La rue au nom qui fleure bon le viking est un bel endroit pour flâner, tandis que les yeux courent de haut en bas et de bas en haut, le long des façades rayées terminées par les greniers à étentes typiques des villes drapières, jusqu’à leur image inversée. C’est un jeu de zigzaguer de pont en pont dans la rue semi-piétonne, de franchir et refranchir un nombre infini de fois cette rivière pour rire.

Tout est si calme aujourd’hui dans la voie autrefois toute bruissante de vie, quand le vrai Robec faisait tourner une multitude de moulins, quand on travaillait dur dans cette rue, à moudre, tanner, filer, fouler, teindre, quand le cours d’eau poussait, rinçait, mouillait, trempait… Le temps s’est arrêté, figé sur une image de carte postale dans laquelle le Robec ne coule plus, en métaphore du temps suspendu.

Pour un peu on se laisserait glisser à nouveau un siècle en arrière, on pousserait la porte du musée de l’Education pour se faufiler entre les petits bancs, dans la salle de classe de jadis, où la leçon de morale inscrite au tableau noir attend d’être recopiée à la plume dans des cahiers recouverts de papier bleu.

Les mains de Marie

Le buffet d’orgues de la collégiale de Vernon est orné d’un bas-relief, juste au-dessus des claviers : sainte Cécile, patronne des musiciens, veille sur l’organiste, prête à conférer à son jeu une inspiration céleste.

Le buffet d’orgues de la collégiale de Vernon est orné d’un bas-relief, juste au-dessus des claviers : sainte Cécile, patronne des musiciens, veille sur l’organiste, prête à conférer à son jeu une inspiration céleste.

La sainte emprunte les traits de Marie Maignart, ou si vous préférez, Marie Maignart est figurée en sainte Cécile. La belle trop tôt disparue est la donatrice de l’instrument.

L’allégorie n’a rien de bien étonnant. Son traitement, en revanche, se révèle des plus curieux.

La ravissante jeune femme se tient assise devant les orgues, mais elle en détourne le regard, un regard doux et triste qu’elle pose peut-être sur l’assemblée des fidèles, à moins qu’il ne soit tourné vers l’intérieur d’elle-même, signe de sa méditation. Était-elle déjà morte au moment où le sculpteur a gravé son visage dans le bois ?

Marie a donc les yeux ailleurs, le corps détourné des orgues, et voici que l’artiste la représente la main sur le clavier, supposée jouer de l’instrument. N’est-ce pas bizarre qu’elle soit si peu à ce qu’elle fait ?

Mais un autre détail m’intrigue encore plus. Regardez la finesse du visage de Marie, et regardez ses mains. Deux grosses paluches maladroites, complètement ratées. Un boulot de débutant.

Cela ne peut pas être le même sculpteur, c’est impossible. Qu’a-t-il bien pu se passer ? Il arrivait que plusieurs artistes d’un atelier travaillent à la même oeuvre, mais les moins chevronnés se contentaient de détails de moindre importance, les fonds, les décors… On dirait qu’il y a eu ici un cas de force majeure, une urgence.

La seule explication que j’ai trouvée, c’est l’incapacité du sculpteur du visage, blessure ou décès. Je penche pour sa mort, car sinon, les mains auraient peut-être été mises en attente.

Dans la panique de la commande inachevée à honorer, quelqu’un d’autre a décidé de faire les mains. Son apprenti ? Un frère du défunt, dont ce n’était pas le métier ? Il a bricolé ce qu’il a pu.

J’imagine la tête du commanditaire, en découvrant ce gâchis.

Nymphéas gris

A la fin mars, dans ces jours où la saison hésite entre l’hiver, qu’elle n’est déjà plus, et le printemps, qu’elle n’est pas encore, les premières feuilles de nymphéas sortent des profondeurs du bassin, se hissent à travers l’épaisseur aqueuse, et viennent se poser à la surface de l’étang.

A la fin mars, dans ces jours où la saison hésite entre l’hiver, qu’elle n’est déjà plus, et le printemps, qu’elle n’est pas encore, les premières feuilles de nymphéas sortent des profondeurs du bassin, se hissent à travers l’épaisseur aqueuse, et viennent se poser à la surface de l’étang.

Elles ne sont encore que promesses de fleurs, espoir de ces corolles éclatantes qui enchanteront l’été. Pour l’instant, rien ne laisse augurer de leur développement futur.

Elles ont quelque chose de timide, comme tous les débuts. De la violette elles ont aussi la couleur, ou presque, vêtues d’un pourpre tirant sur le violine qui deviendra vert avec le temps.

Mais c’est à contre-jour que les premières feuilles de nymphéas révèlent toute leur grâce, quand la lumière du matin naissant les fait paraître gris argent.

Dans le reflet de ces ciels normands qui semblent laiteux même quand ils sont bleus, où les silhouettes des arbres encore nus ondulent avec calme, les nymphéas brillent, et cette intensité forme avec les tons froids et doux qui les entourent, une harmonie ineffable.

Sous les spotlights

Les arbres qui entourent l’étang de Monet à Giverny lui confèrent des qualités lumineuses particulières.

Les arbres qui entourent l’étang de Monet à Giverny lui confèrent des qualités lumineuses particulières.

A l’inverse des plans d’eau aux abords dégagés, baignés d’une lumière uniforme, chez Monet les rayons du soleil doivent se frayer un chemin à travers les branches.

Quand la végétation est dense, les trous dans le feuillage deviennent rares. Les minces rayons qui s’y faufilent finissent par atteindre la surface de l’eau, où ils éclatent en taches claires.

Quelquefois, mais il faut être là au bon moment, le pinceau de soleil tombe pile sur une fleur de nénuphar, soudain magnifiée. La feuille ronde du nymphéa renforce l’illusion d’une poursuite de théâtre, qui place un comédien sous la lumière d’un projecteur, tandis que le reste de la scène est plongé dans l’ombre.

L’effet ne dure pas. Le soleil poursuit sa course dans le ciel, le faisceau de lumière avance inexorablement, comme le trait d’ombre d’un cadran solaire. Bientôt, il est trop tard. Il faudra revenir demain saisir l’instant, un peu plus tôt. Pourvu qu’il fasse beau. On regarde sa montre, comme Claude Monet, on prend rendez-vous avec la lumière.

Cette obscure clarté

Monet n’a pas beaucoup exploité les ressources du contre-jour dans ses séries de Nymphéas.

Peut-être la clarté réverbérée par la surface de l’eau était-elle trop éblouissante pour ses yeux fatigués.

Ou peut-être que, peintre de la couleur, il n’était pas attiré par ces lumières étranges, qui semblent avaler les teintes de l’arc-en-ciel pour livrer des surfaces épurées aux contrastes exacerbés.

Selon le ciel et l’heure, les feuilles arrondies des nénuphars deviennent à la fois toiles blanches et palettes, offrant leur douceur luisante aux rayons de lumière.

Leurs silhouettes pâles font des ombres chinoises à l’envers, qui se découpent sur l’écran sombre des feuillages.

Anticléricalisme

Est-il logique, dans une ville de carrières telle que Vernon, où l’on extrait la craie depuis mille ans des coteaux de Vernonnet, de ne pas utiliser la pierre locale pour construire la mairie ? Pour quelle raison être allé chercher le matériau à plus de cent kilomètres, dans l’Oise, et avoir bâti la maison commune vernonnaise en pierre de Saint-Maximin ?

Est-il logique, dans une ville de carrières telle que Vernon, où l’on extrait la craie depuis mille ans des coteaux de Vernonnet, de ne pas utiliser la pierre locale pour construire la mairie ? Pour quelle raison être allé chercher le matériau à plus de cent kilomètres, dans l’Oise, et avoir bâti la maison commune vernonnaise en pierre de Saint-Maximin ?

Les archives municipales, où sont consignés les procès verbaux des conseils municipaux du 19e siècle, lèvent un coin du voile sur cette mystérieuse affaire. D’une belle écriture soignée qui court sur des pages sans jamais être interrompue d’une rature, l’employé de mairie rapporte les débats suscités par le projet de construction de l’hôtel de ville.

C’est l’année 1893, pour une construction qui va débuter en 1894. Les entreprises vernonnaises sont sollicitées pour fournir la pierre de la mairie. Mais l’affaire ne se fera pas : le mètre cube qui n’a qu’à franchir la Seine est proposé plus cher à la ville que la pierre de l’Oise, livrée à destination !

Un second argument vient clore le débat : le stock est insuffisant. Impossible de se lancer dans la construction sans être certain de pouvoir la mener à bien.

Voilà du moins les raisons officielles, et il en faut. Mais l’examen de la personnalité du maire de l’époque, Adolphe Barette, porte à croire qu’elles ne sont pas les seules, ni les plus essentielles.

Barette avait de bonnes raisons de ne pas vouloir faire affaire avec les carriers vernonnais : ils allaient à la messe ! Pour un maire aussi anticlérical que lui, c’était là un péché impardonnable.

Ses convictions ont poussé l’élu à trouver un prétexte pour retirer le marché à ses concitoyens, et à le confier à des carriers plus éloignés, mais qui pensaient selon son coeur : à Saint-Maximin, ils étaient réputés communistes.

Les pleins et les déliés si propres des procès verbaux municipaux masquent une authentique mauvaise foi.

Cartes de voeux

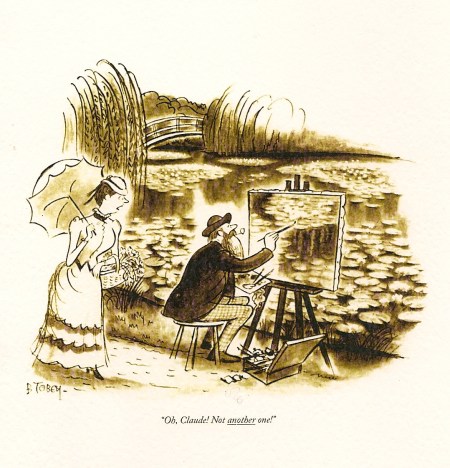

Les musées de Giverny ont fait preuve d’humour cette année pour présenter leurs voeux, une initiative plutôt inattendue dans un milieu traditionnellement très sérieux.

Le musée des Impressionnismes a misé sur le texte : « 2009, nouvel élan, 2010, année impressionnante ! » Les nouvelles expos le seront, sans aucun doute !

La Fondation Monet, de son côté, a déniché un dessin humoristique paru dans la presse américaine en 1971.

Barney Tobey a été pendant un demi-siècle un collaborateur régulier du journal « The New Yorker », pour lequel il a produit 1200 cartoons. Son style classique, son encre sépia et son humour gentil évoquent un peu Sempé.

« Oh ! Claude ! Pas encore un autre ! » s’exclame Alice en apercevant Monet installé au bord du bassin, en train de peindre un nième tableau représentant des Nymphéas.

Tobey était bien renseigné. Dans sa correspondance, Alice se plaint à sa fille que Monet peint inlassablement ses « éternels Nymphéas ».

La grande allée vêtue de blanc

Dans le jardin de Monet endormi sous ses draps blancs, tout n’est que promesse et espoir.

La vie, bien cachée, attend son heure.

Le long de la grande allée, les vivaces mijotent des départs en flèches, les bulbes sont prêts à lancer leur offensive de couleurs.

Dès que le gel desserrera son étreinte.

La neige, déjà, a fondu aujourd’hui, dévoilant une herbe roussie et humide qui s’ébroue.

Après le coup de froid, il suffira d’un peu de vent tiède pour réveiller la terre, et faire déteindre le rose et le vert de la maison de Monet sur tous les alentours.

Je dédie ce billet à tous les amoureux de Giverny qui vivent au Canada, un pays où l’on en sait long sur le froid et l’attente, sur l’infinie patience de l’hiver.

Sous le saule

Les branches du saule du bassin de Claude Monet pendent, sans tristesse aucune, au-dessus du bassin des Nymphéas enneigé. La petite île aux thalias se découpe à travers cette frange légère. Un oeil noir au milieu du blanc.

Les branches du saule du bassin de Claude Monet pendent, sans tristesse aucune, au-dessus du bassin des Nymphéas enneigé. La petite île aux thalias se découpe à travers cette frange légère. Un oeil noir au milieu du blanc.

Sous le saule, les flocons sont tombés moins drus, et un petit coin de glace reste à nu, montrant des bulles d’air gelé dans son épaisseur. A moins qu’il y ait une mystérieuse petite source dans ce coin-là, qui réchaufferait imperceptiblement l’eau du bassin ?

On aimerait marcher sur cette surface ouatée, à la suite des animaux légers qui y ont laissé leurs traces.

Coucher de soleil

Le coucher de soleil nimbe l’horizon de rose derrière le jardin de Monet.

Des couleurs tendres dans la morsure du gel.

Les couleurs d’un rêve qui me trottait depuis longtemps.

C’est toujours un peu le hasard, on n’est pas sûr d’avoir du soleil, ni un ciel spectaculaire.

Il faut attendre, guetter le moment le plus beau.

Et pour tromper le froid, marcher seul autour du bassin glacé dans cette atmosphère surréaliste du jardin désert et blanc, dans la nuit qui vient.

Hiver à Giverny

En hiver, la maison de Monet se dresse toute simple sans sa parure de feuillage et de fleurs.

Il n’a pas neigé beaucoup à Giverny.

Plus au sud du département, à quelques dizaines de kilomètres seulement, il paraît qu’il est tombé une grosse épaisseur de flocons.

Ici, tout juste un peu de sucre glace.

La maison de Claude Monet en devient une confiserie géante, un énorme bonbon rose.

Norvégienne

Les deux barques du jardin de Monet sont prises par le gel.

A gauche, la norvégienne porte son nom mieux que jamais dans son écrin de neige, bloquée par l’embâcle.

A droite, le petit bateau que les jardiniers utilisent quand ils ont besoin d’un moteur lui tient compagnie.

La scène, sous les bambous enneigés, rappelle les estampes japonaises que le maître de Giverny collectionnait.

C’est dans une norvégienne semblable à celle-ci que ses belles-filles ont posé pour Monet.

Le bateau figure aussi, vide et tronqué, dans des compositions assymétriques inspirées de l’art japonais.

Sous la neige

Le bassin de Monet est pris par les glaces !

Le bassin de Monet est pris par les glaces !

Une fine pellicule de neige est tombée hier sur l’étang gelé.

Les ombres s’étirent, bleues, sur cette toile vierge.

Tous les reflets ont disparus.

J’ai marché ce matin dans les allées crissantes, où seul un chat m’avait précédée.

Le soleil faisait briller la poudreuse comme du mica.

La féerie.

Qu’aurait fait Monet de ce paysage ?

Barques au repos, au Petit-Genevilliers

22 février 2010 / 2 commentaires sur Barques au repos, au Petit-Genevilliers

A qui faut-il imputer l’encadrement de celle-ci ? A Georges Feydeau, son premier propriétaire, le célèbre auteur de vaudevilles qui ont fait rire tout Paris ? Ou bien à son deuxième acquéreur, le jeune quatrième prince de Wagram, grand collectionneur de toiles impressionnistes ? Le fils de Bertha Clara von Rothschild et, bien évidemment, du troisième prince de Wagram, meurt à la fin de la Première Guerre mondiale. Le tableau est ensuite mis en vente à Berlin, et reste quarante ans dans la famille Adriani qui en fera don au musée des Beaux-Arts de San Francisco, le California Palace of the Legion of Honor.

C’est une oeuvre de jeunesse : Claude Monet n’a que 31 ans quand il peint ces bateaux mouillés sur les rives de la Seine au Petit-Genevilliers, non loin de Paris. Le bassin d’Argenteuil est vu en direction de l’aval.

Monet a décliné ce thème à l’envi, non pas encore en série, l’idée lui en viendra plus tard, mais sous tous les angles, avec des barques au repos ou en action lors de régates, les voiles gonflées par le vent. Un sujet bien dans l’air du temps. Les Parisiens découvrent les joies des dimanches à la campagne grâce au chemin de fer, une société des loisirs fait son apparition. Mais l’industrie, dont les cheminées se profilent à l’arrière-plan de la toile, n’épargnera pas ces communes trop proches de la capitale, où plus rien ne subsiste aujourd’hui des paysages peints par Monet.

La composition est hardie. Monet tronque délibérément la pointe des mâts, le bateau de droite, celui de gauche, la maison, et même le premier plan, absent. Où poser ses pieds ? L’effet de gros plan précipite le spectateur dans le tableau, comme si on était trop près pour tout voir. Mais ce déséquilibre du spectateur est compensé par l’équilibre de la composition, fortement structurée par les lignes verticales des mâts. Les bateaux flottent, insensibles au vent qui pousse les fumées des cheminées et froisse la surface de l’eau.

La rigueur de la composition contraste avec la douceur des couleurs. Le ciel chargé d’Ile de France charrie des nuages clairs qui adoucissent les teintes, qu’elles soient chaudes comme l’orange des toits ou froides comme le bleu des barques. Cette douceur renforce l’impact du motif central, les deux bateaux jumeaux dont la coque noire attire l’oeil.

Les mâts si droits se mirent dans l’eau en ondulant, et déjà se profile le thème des reflets qui poursuivra Monet toute sa vie.

L’examen attentif révèle la sobriété des moyens mis en oeuvre par le peintre. Vu de loin, l’illusion de l’eau est parfaite. Vu de près, la touche rapide, sans sur-épaisseur, laisse apparaître la toile par endroits. Les reflets sont calligraphiés d’un pinceau souple et sûr. Contrairement à d’autres toiles où Monet lutte pour rendre l’effet, il a l’air détendu ici, maître de son sujet, témoignant d’une facilité qui laisse sans voix.

Barques au repos au Petit-Genevilliers, Claude Monet, 1872, huile sur toile, 54x65cm, California Palace of the Legion of Honor, San Francisco, Californie