Muguet

Revoilà le joli mois de mai ! Le muguet est pile à l’heure au rendez-vous de la fête du travail dans les jardins de Monet à Giverny. J’ai pris cette photo hier 30 avril du côté du jardin d’eau.

Revoilà le joli mois de mai ! Le muguet est pile à l’heure au rendez-vous de la fête du travail dans les jardins de Monet à Giverny. J’ai pris cette photo hier 30 avril du côté du jardin d’eau.

Le muguet a ses fanatiques et j’en fais partie, depuis le temps qu’il m’annonce avec poésie l’arrivée prochaine de mon anniversaire, un évènement qui, autrefois, me réjouissait beaucoup.

Cela étant posé, permettez-moi de médire du muguet.

Ce n’est pas la fleur la plus spectaculaire. En habitant des bois, le muguet se fait discret. Il cache ses clochettes sous de grandes feuilles lisses, l’air de ne pas y être, espérant que vous allez passer à côté sans chercher les brins fleuris au milieu de toute cette verdure. Le subterfuge a un effet limité : le délicieux parfum qu’il émet avec un certain esprit de contradiction le fait repérer malgré son petit jeu de cache-cache.

Il paraît que son nom vient de là, de son parfum, il dérive de la même racine que musc.

Son nom latin est un brin compliqué : Convallaria majalis. Une façon condensée de dire qu’il fleurit en mai (majalis) et dans les vallées (convallaria).

Les anglophones le nomment Lys de la vallée, on dirait du Balzac, mais si le muguet en a la blancheur il ne faudrait pas la prendre pour une marque de candeur.

Le perfide dissimule dans ses clochettes, ses feuilles, ses racines, ses baies surtout, un poison mortel. Vous me direz que c’est une jolie façon de mourir, mais quand même, on n’est pas pressé.

Il est assez paradoxal qu’on ait confié à une fleur aussi dangereuse la mission de porter bonheur, vous ne trouvez pas?

Christophe Demarez

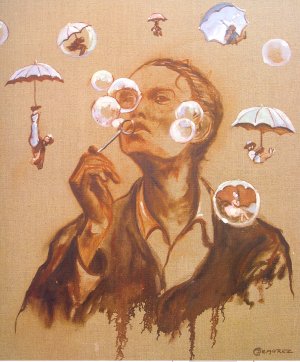

Icarenbulle, huile sur toile 73x60cm, Christophe Demarez

Icarenbulle, huile sur toile 73x60cm, Christophe Demarez

Comment peut-on être peintre à Giverny aujourd’hui ? Impossible de ne pas se poser la question quand on fait partie de la poignée d’artistes installés dans le village de Claude Monet.

La tentation du néo-impressionnisme est grande. La clientèle est toute trouvée. Ils sont plusieurs à creuser ce sillon, non sans talent.

Et puis il y a ceux qui se démarquent de l’ombre de Monet, n’écoutant que leur inspiration et suivant leur propre voie. Le maître aurait approuvé la démarche.

Christophe Demarez est de ceux-là. Dans sa galerie du 62 rue Claude Monet il expose depuis plusieurs années des toiles qu’on ne voit pas ailleurs, pleines de fantaisie et de gaieté. Avec lui la peinture n’a rien de sérieux, elle pétille de malice, elle va chercher du côté des contes, des rêves.

Prenez cet Icarenbulle, où de petits personnages s’élèvent dans les airs confortablement assis dans une bulle de savon. Que va-t-il se passer quand la bulle va éclater ? Ils vont redescendre tout en douceur (et en acrobaties) car ils sont équipés de parapluies-parachutes. La femme qui les souffle – et à qui une bulle fait un drôle de monocle – paraît flotter elle aussi sur la toile.

Vous voulez en savoir plus ? Posez vos questions à l’artiste. Aux antipodes de l’image que l’on se fait du peintre taciturne, celui-ci est aussi à l’aise quand il s’agit de bavarder avec les passants qu’un pinceau à la main.

125 ans !

Cela fait exactement 125 ans aujourd’hui que Monet s’est installé à Giverny, le 29 avril 1883.

Cela fait exactement 125 ans aujourd’hui que Monet s’est installé à Giverny, le 29 avril 1883.

Quelques jours auparavant, venant à pied de Vernon, selon son beau-fils Jean-Pierre Hoschedé, il est tombé sous le charme des vergers en fleurs et des iris jaunes qui tapissent les prairies humides le long de l’Epte. Tout de suite l’endroit lui plaît, avec sa rivière qui serpente au milieu des saules.

Il sait qu’il va trouver ici une foule de motifs à peindre. Il voit juste.

Les détails pratiques comptent aussi. Les garçons pourront aller en classe à Vernon.

Il y a une petite gare à Giverny qui permet de rejoindre le bourg voisin, et de là Paris assez aisément. C’est indispensable pour mener une vie sociale, ne pas vivre en reclus dans cette campagne.

Et puis il y a la chance de cette maison à louer, la maison rose qu’on aperçoit derrière les branches mousseuses d’un verger cerné de murs.

Pensées blanches et violettes

Il existe tant de couleurs différentes de pensées que la tentation est grande de les collectionner. Dans les jardins de Monet elles se déclinent dans toutes les nuances de l’arc en ciel, blanches, roses, jaunes, orange, bleues, violettes, marron même, et comme si cela ne suffisait pas ces couleurs se combinent entre elles à l’infini.

Il existe tant de couleurs différentes de pensées que la tentation est grande de les collectionner. Dans les jardins de Monet elles se déclinent dans toutes les nuances de l’arc en ciel, blanches, roses, jaunes, orange, bleues, violettes, marron même, et comme si cela ne suffisait pas ces couleurs se combinent entre elles à l’infini.

Voici ces demoiselles dans leur version blanche rehaussée de violet qui met en valeur leur coeur jaune.

Quand elles fleurissent très serré comme ici et que la lumière leur fait tourner la tête du même côté, difficile de ne pas les comparer à des visages.

Elles sont au spectacle. Elles papotent avec leurs voisines, il y a encore un peu d’agitation dans les rangs. Elles attendent que la lumière s’éteigne et que les comédiens entrent en scène.

Lumière d’avril

Soudainement le printemps déferle. Pour la première fois de l’année il a fallu aller fouiller dans les gardes-robes d’été, et ce geste avait un goût de fête.

Soudainement le printemps déferle. Pour la première fois de l’année il a fallu aller fouiller dans les gardes-robes d’été, et ce geste avait un goût de fête.

La lumière d’avril a une qualité particulière. Elle pétille, on dirait du champagne. La douceur de l’air (25 degrés cet après-midi !) et le soleil aguicheur exercent une attraction irrésistible, faisant naître des envies de promenades dans les jardins.

De même qu’il nous précipite hors des maisons, le soleil printanier fait jaillir les feuilles de leurs bourgeons. Il aspire les végétaux hors du sol. Chaque jour les pivoines gagnent en taille et en vigueur, et elles ne sont pas les seules.

Le jardin de Monet resplendit de toute sa beauté de début de saison, éclatant de couleurs dans les massifs, fragile et tendre dans les ramures.

Dans le clos normand les parterres couverts de tulipes, de pensées et de giroflées sont peut-être les plus somptueux de l’année. Plus que jamais les pétales soyeux, satinés ou d’une douceur de velours accrochent la lumière à la manière d’un tableau impressionniste.

Du côté du jardin d’eau quelque chose semble en suspens, comme une promesse.

Le hêtre pourpre a déplié les éventails de ses feuillettes en un éclair. On les voit grossir presque à vue d’oeil depuis le début de la semaine. Elles sont d’un roux pâle mêlé de vert, et n’ont pas encore passé leur brevet de magiciennes.

Les buissons d’azalées bien taillées resplendissent de rouges profonds et d’orange velouté.

Mais on attend toujours que les nénuphars se réveillent, et que la glycine pare le pont japonais de sa délicate étole.

Fritillaire

C’est l’une des plus belles plantes à bulbe actuellement en floraison dans les jardins de Claude Monet à Giverny. Tout en haut d’une tige interminable qui peut atteindre soixante centimètres, une couronne de clochettes est accrochée sous une touffe de fines feuilles en bataille. Ces campaniles hirsutes se nomment des fritillaires.

C’est l’une des plus belles plantes à bulbe actuellement en floraison dans les jardins de Claude Monet à Giverny. Tout en haut d’une tige interminable qui peut atteindre soixante centimètres, une couronne de clochettes est accrochée sous une touffe de fines feuilles en bataille. Ces campaniles hirsutes se nomment des fritillaires.

Chez Monet les fritillaires sont associées à toutes sortes de fleurs jaunes, des tulipes couleur citron, des jacinthes d’un jaune crémeux, des pensées, des giroflées…

Il paraît que les fritillaires se ressèment toutes seules quand elles se plaisent dans un jardin, mais le plus souvent elles tirent leur révérence au bout de quelques années, et il ne reste plus qu’à racheter des bulbes. On peut en profiter pour essayer une autre couleur, selon que l’on a déjà goûté du jaune bouton d’or ou de l’orange fumé.  Les fritillaires ont quelque chose de rare et de spectaculaire qui étonne. Pourquoi sont-elles si peu connues du grand public ? Elles ne sont pas une découverte récente des horticulteurs. Voilà bien longtemps qu’elles ont été introduites de Turquie.

Les fritillaires ont quelque chose de rare et de spectaculaire qui étonne. Pourquoi sont-elles si peu connues du grand public ? Elles ne sont pas une découverte récente des horticulteurs. Voilà bien longtemps qu’elles ont été introduites de Turquie.

Vincent van Gogh déjà leur a consacré un tableau, Fritillaires dans un vase en cuivre daté de 1886.

D’un vase rayonnant comme un soleil, un bouquet de fritillaires semble jaillir. Les corolles orangées se détachent sur le fond moucheté de petits points bleus, la couleur complémentaire.

Un choeur grand comme ça

Les particuliers qui ont un jour entrepris des travaux dans leur maison en ont fait l’expérience, un chantier c’est toujours long, très long, trop long.

Les particuliers qui ont un jour entrepris des travaux dans leur maison en ont fait l’expérience, un chantier c’est toujours long, très long, trop long.

Si les mois ou les années nécessaires à l’aboutissement de nos modestes projets domestiques nous paraissent interminables, imaginons l’admirable patience qu’il a fallu aux bâtisseurs du Moyen-Âge avant de voir le bout des églises et des cathédrales dont ils ont entrepris ou poursuivi la construction. Pire, le plus souvent le temps nécessaire dépassait largement celui qui nous est alloué sur la terre. Et il fallait accepter l’idée que cette église à laquelle on apportait sa pierre, on ne la verrait jamais finie.

Cet étirement du temps de construction est visible sur bien des églises, en particulier sur celle de Vernon.

Il faut prendre du recul, de près on ne voit rien. Mais depuis le pont cela saute aux yeux.

Il y a quinze jours, un peu de neige faisait ressortir les toits de la collégiale, le toit à quatre pans de la tour, le grand toit très pointu de la nef à droite, le petit toit arrondi du choeur sur la gauche au pied de la tour.

Il y a quelque chose qui ne colle pas dans les hauteurs respectives de ces trois parties de l’église. Le choeur est beaucoup trop petit, ou la nef beaucoup trop haute.

C’est parce que les techniques de construction ont évolué au fil des siècles qui ont passé avant l’achèvement de la collégiale. On a appris à bâtir de plus en plus haut, et forcément, on ne s’en est pas privé.

Le choeur est la partie la plus ancienne de l’édifice, il date du 11ème siècle (1052). C’est encore un choeur roman avec des voûtes en plein cintre et des colonnes rondes massives à chapiteaux.

La construction s’est poursuivie un siècle plus tard par le déambulatoire, une des toutes premières voûtes sur croisée d’ogives de Normandie (1152). Puis on a continué avec le transept et le clocher. C’est la belle époque du gothique rayonnant, tout en finesse, sobriété et équilibre.

Arrivé là, hélas, le chantier s’arrête. Plus de budget, les caisses sont vides. La suspension provisoire des travaux va durer cent ans, l’ébauche d’église figée comme le château de la Belle au Bois dormant.

C’est la guerre qui la réveille au 14ème siècle. La Guerre de Cent Ans a débuté. A Evreux, la cathédrale a été dévastée. L’évêque ne peut célébrer les offices au milieu des ruines. Il se réfugie pendant un an à Vernon. Et donne le signal de la reprise des travaux.

Sauf que, au lieu de continuer à avancer dans le même sens d’Est en Ouest, du choeur vers le portail, il démarre du côté ouest, dans le style flamboyant qui est celui du 15ème et 16ème siècle.

Il n’est pas difficile de comprendre pourquoi l’évêque a pris le chantier par l’autre bout. Certainement il pensait qu’un jour, quand on aurait rejoint la partie ancienne, la tour, le transept et le choeur, on les démolirait pour les rehausser et les mettre en cohérence avec la nef. En attendant on les gardait pour y dire la messe.

Sauf que, arrivé à la tour, il ne s’est trouvé personne pour avoir envie de financer des démolitions et des reconstructions. Paroissiens et prêtres ont dû trouver que cela allait bien comme ça. Et l’église de Vernon a conservé son petit choeur roman sous-dimensionné, grand comme ça.

Au pied du mur

Tout est imposant dans les constructions militaires du Moyen-Âge : la hauteur des murailles, leur épaisseur phénoménale, les endroits inaccessibles où on est allé les construire…

Tout est imposant dans les constructions militaires du Moyen-Âge : la hauteur des murailles, leur épaisseur phénoménale, les endroits inaccessibles où on est allé les construire…

Au château de la Roche-Guyon, c’est le savoir-faire des maçons qui force l’admiration. C’est plus apparent si vous agrandissez la photo : le donjon est composé de pierres de forme irrégulière grossièrement taillées sur une face seulement, celle qui doit être la plus lisse possible pour empêcher l’escalade, la face que l’on voit quand la pierre est posée.

Les maçons ont dû se débrouiller avec la forme de chaque pierre pour lui trouver son emplacement, l’intégrer dans la structure générale en conférant un maximum de solidité à la tour. Ils ont très habilement rattrapé les décalages, alterné les grosses pierres et les petites sans rompre l’équilibre global de la construction.

Ce savoir-faire s’est maintenu longtemps par tradition dans les constructions de murets de pierres sèches. Mais aujourd’hui il se perd. On ne sait plus combiner les pierres entre elles, il est tellement plus facile de combler les espaces à grand renfort de ciment. Le résultat n’a rien à voir avec l’esthétique de cette tour qui défie le temps depuis huit cents ans, où l’emplacement de chaque pierre a été pensé avec soin.

Espace mémoire

L’entrée dans le jardin de Giverny fait beaucoup d’effet. En début de saison le regard peut balayer le jardin fleuri créé par Monet d’un bout à l’autre. La végétation basse permet d’embrasser toute l’étendue des plates-bandes d’un seul coup d’oeil. Bientôt les fleurs vont pousser, les buissons se couvrir de feuilles et le jardin se verra segmenté en masses colorées.

L’entrée dans le jardin de Giverny fait beaucoup d’effet. En début de saison le regard peut balayer le jardin fleuri créé par Monet d’un bout à l’autre. La végétation basse permet d’embrasser toute l’étendue des plates-bandes d’un seul coup d’oeil. Bientôt les fleurs vont pousser, les buissons se couvrir de feuilles et le jardin se verra segmenté en masses colorées.

Les visiteurs qui reviennent après plusieurs années sont quelquefois surpris par la taille du jardin quand ils la comparent avec leurs souvenirs, mais ce n’est pas toujours dans le même sens. Il leur paraît tantôt plus grand, tantôt plus petit.

Si le jardin leur semble plus grand aujourd’hui, c’est peut-être qu’ils l’ont visité en été ou à l’automne la première fois, de même qu’une maison vide paraît plus grande que si elle est meublée.

Si le jardin leur semble plus petit, c’est sans doute qu’ils l’ont vu la première fois au printemps et la seconde en fin de saison. A moins qu’ils n’en aient gardé le souvenir d’une visite pendant l’enfance. C’est alors leur propre taille et avec elle leur échelle de repères qui a changé.

Depuis près de trente ans que la propriété de Monet est ouverte à la visite, les générations ont eu le temps de s’y succéder et d’y revenir.

Fleurs d’avril

Si vous vous demandez si le jardin de Monet est déjà bien fleuri, voici l’aspect qu’il a en ce moment.

Si vous vous demandez si le jardin de Monet est déjà bien fleuri, voici l’aspect qu’il a en ce moment.

Des flamboiements de tulipes, des collections de pensées de toutes les couleurs imaginables, des giroflées au délicat parfum, des bataillons de narcisses, des scilles, des jacinthes capiteuses, des myosotis bleus blancs roses, des fritillaires spectaculaires, des aubriètes discrètes, des pâquerettes touffues, des cerisiers et pommiers du Japon en pleine floraison, des muscaris, des hellébores, des primevères sauvages et cultivées…

Que celles que j’oublie me pardonnent ! Toutes elles chantent le printemps comme les oiseaux sur les branches. Eux aussi sont tous là, les pinsons, les mésanges, les rouges-gorges… Hier on a entendu le coucou.

Bordure bleue et orange

Le soleil d’avril fait éclater les couleurs des bordures printanières dans les jardins de Claude Monet à Giverny.

Le soleil d’avril fait éclater les couleurs des bordures printanières dans les jardins de Claude Monet à Giverny.

Teintes chaudes, teintes froides… Les petites têtes bleues des muscaris bordent subtilement une plate-bande emplie de giroflées et de pensées choisies dans des teintes orange, jaune et pourpre.

De-ci de-là, des tulipes jaunes aux formes effilées dressent la tête, émergeant de la foule des fleurs plus petites massées à leurs pieds.

L’impressionnisme prône la dissolution de la forme dans la couleur. Monet aimait adoucir les lignes droites de ses allées en soulignant les bordures avec des fleurs de petites tailles un peu floues comme ces muscaris.

Notre-Dame du Grand Andely

La collégiale Notre-Dame du Grand Andely présente la particularité d’avoir une abside plate. Sitôt la porte franchie le grand vitrail qui occupe tout l’arrière de l’autel saisit le visiteur, à la fois happé vers le haut par la verticalité de la nef et vers l’avant par la couleur.

La collégiale Notre-Dame du Grand Andely présente la particularité d’avoir une abside plate. Sitôt la porte franchie le grand vitrail qui occupe tout l’arrière de l’autel saisit le visiteur, à la fois happé vers le haut par la verticalité de la nef et vers l’avant par la couleur.

Ce vitrail n’a rien d’ancien, il est dû au talent du maître verrier Gaudin et daté de 1952.

Bien qu’on ne voit que lui en entrant, les visiteurs du vieux continent ne passent généralement pas beaucoup de temps à l’observer. En effet l’église Notre-Dame des Andelys est renommée pour ses vitraux du 16ème siècle, de véritables joyaux aux couleurs merveilleuses, aux scènes riches de détails, aux visages expressifs. Et un vitrail contemporain aussi beau soit-il, à côté de vitraux du 16ème…

Nous avons intégré sans nous en rendre compte toute une échelle de valeur qui nous fait apprécier les monuments en fonction de leur ancienneté, avec une forte prédilection pour l’époque gothique et la Renaissance. Après cette période, les églises ne nous plaisent plus guère.

Cet après-midi, en compagnie d’un groupe d’Américains, j’ai eu l’occasion de jeter un oeil neuf sur le grand vitrail de l’abside de la collégiale Notre-Dame. Après avoir considéré avec un intérêt poli les merveilleuses verrières renaissantes, les visiteurs du Nouveau Monde se sont arrêtés devant l’oeuvre contemporaine et se sont mis à ma grande surprise à la couvrir de superlatifs.

Il faut croire que le langage pictural qu’elle utilise leur est plus familier, alors qu’il ne nous parle pas beaucoup.

Nous devrions peut-être faire cet effort de mettre de côté nos habitudes culturelles et nous ouvrir à l’art contemporain. Comme pour la ville du Havre, décriée par les Normands mais classée Patrimoine mondial par l’Unesco grâce à des sensibilités extérieures, nous sommes sans doute entourés d’oeuvres récentes d’un grand intérêt que nous dédaignons sans prendre la peine de les regarder, simplement parce qu’elles n’ont pas été anoblies par le temps.

Le Bois des Aigles

Il fut un temps où les insultes faisaient volontiers référence aux noms d’oiseaux. Il était peu flatteur de se faire traiter de serin, d’oie blanche, de dinde (ah ! quel outrage !), de buse, ou, plus sophistiqué, de butor de pied plat ridicule.

Il fut un temps où les insultes faisaient volontiers référence aux noms d’oiseaux. Il était peu flatteur de se faire traiter de serin, d’oie blanche, de dinde (ah ! quel outrage !), de buse, ou, plus sophistiqué, de butor de pied plat ridicule.

Il ne fait pas bon non plus avoir une cervelle de moineau ni se faire plumer comme un pigeon.

En revanche pas de quoi vous vexer si l’on vous qualifie de douce colombe, et vous pouvez même bomber le torse si quelqu’un affirme que vous êtes un aigle… Mais on a plutôt tendance à l’employer par dérision, encore ! à la forme négative.

C’était drôle cet après-midi de voir un bon peu de tous ces oiseaux réunis au Bois des Aigles, tout près de Verneuil-sur-Avre, dans le sud de l’Eure. Quarante espèces différentes que l’on peut voir en volières disséminées dans le sous-bois.

Les faucons et leurs yeux perçants, les buses qui peuplent les bords d’autoroute, la chouette de Harry Potter… Les vautours qui n’ont pas de plumes sur la tête pour mieux la plonger dans les charognes et l’en extraire sans encombre. Les cormorans marrants qui préfèrent les gardons aux harengs. Les pigeons blancs des magiciens qui savent faire des loopings dans les airs.

Mais le plus impressionnant, c’est la démonstration de vol de rapaces, quand les oiseaux passent à quelques centimètres au-dessus des spectateurs. Ils ne vous frôlent pas mais on sent le souffle de leur battement d’ailes.

Ils ont alors quelque chose de tellement noble, de si majestueux qu’on se demande comment on a bien pu… Qui le premier a osé se servir de leurs noms… Ah ! si je le tenais l’animal !

Bohin

Les objets, et pas seulement les photos, ont le pouvoir de suspendre le temps. Le passé peut ressurgir au détour d’une brocante, au hasard d’une poupée de porcelaine ou d’un moulin à café.

Les objets, et pas seulement les photos, ont le pouvoir de suspendre le temps. Le passé peut ressurgir au détour d’une brocante, au hasard d’une poupée de porcelaine ou d’un moulin à café.

Que dire alors quand c’est une usine entière qui semble arriver tout droit du 19ème siècle ? Qu’elle n’a pourtant rien de factice, qu’elle tourne et produit, qu’elle s’inscrit face à une concurrence mondialisée en ce début de 21ème siècle ?

Cette impression étrange que rien n’a changé depuis plus de cent ans est celle que l’on éprouve en visitant l’usine d’aiguilles et d’épingles Bohin à Saint Sulpice sur Risle, dans l’Orne.

La fabrique est installée depuis 1833 au bord de la rivière qui lui fournissait la force motrice. Le moulin ne sert plus, la cheminée de brique n’est plus qu’un perchoir pour les pigeons. Mais à l’intérieur des longs bâtiments en brique les méthodes de fabrication sont inchangées, et certaines machines sont là depuis 150 ans.

Celle ci-dessus, par exemple. C’est la doyenne. Elle a une petite tâche pas vraiment indispensable mais puisque la machine fonctionne comme une horloge, autant s’en servir : elle trie les aiguilles par longueur. C’est-à-dire que sur un lot d’aiguilles de même longueur elle distingue celles qui sont un chouïa plus longues ou plus courtes. Elles seront mises ensemble dans les pochettes, exactement identiques, c’est plus joli pour le coup d’oeil.

Tout est comme ça chez Bohin, un souci du détail et une recherche de perfection dans un environnement à la fois très technologique et archaïque.

En tant que patrimoine industriel l’usine est inscrite à l’inventaire supplémentaire des Monuments Historiques. Elle devrait prochainement voir une partie de ses locaux transformés en musée. Ce sera très intéressant, à n’en pas douter. Mais si vous en avez l’occasion, visitez-là, en groupe, dès maintenant, pendant que tout a cet air incroyablement authentique et sans apprêt. Quitte à retourner la voir quand elle sera devenue un outil pédagogique, un conservatoire des méthodes de travail traditionnelles au parcours didactique.

Photo de famille

Aimez-vous feuilleter les albums de photos de famille anciens, ceux qui datent de bien avant votre naissance ? Quand les tirages étaient minuscules mais nets, au temps du noir et blanc ou du sépia.

Aimez-vous feuilleter les albums de photos de famille anciens, ceux qui datent de bien avant votre naissance ? Quand les tirages étaient minuscules mais nets, au temps du noir et blanc ou du sépia.

Même en se faisant aider d’une personne de la génération précédente, le mystère plane souvent sur les clichés. On scrute les visages, les coiffures, les vêtements. On essaie de deviner qui cela peut bien être. Les photos intriguent. On pressent que tous les objets entrevus ont une histoire, mais plus personne n’est là pour la raconter.

C’est un paradoxe que de pouvoir examiner chaque détail, chaque expression des personnages à l’instant de la prise de vue, mais de ne rien savoir de ce qu’eux connaissaient parfaitement, le nom des gens qui les entourent, la date et l’heure, le lieu, la raison d’être de ce cliché… Qui a dit « et si on prenait une photo ? » Qui s’est placé derrière l’objectif ? Que ressentaient ceux qui posent à cet instant ? Quel lien d’affection ou d’animosité les unissait ?

C’est le vertige du temps qui passe que la photo révèle en nous laissant entrevoir un instant d’autrefois suspendu, figé jusqu’à ce que le support de la photo se détériore. Petit voyage dans le passé qui nous trouble et nous fascine.

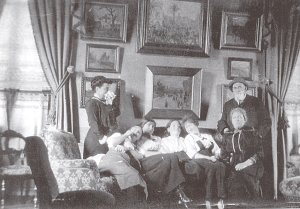

J’ai découvert au détour d’un livre en allemand, Monets Garten (Hatje Cantz Verlag) cette photo conservée… au musée de Vernon. L’auteur suppose qu’il s’agit des quatre filles d’Alice Hoschedé, la seconde femme de Claude Monet. Entre nous je leur trouve l’air un peu décontracté, à ces demoiselles, et pour tout dire presque avachi. Mais leur attitude montre toute l’entente qui devait régner entre elles.

Le monsieur debout qui ressemble tellement à Monet pourrait être son frère aîné Léon, qui habitait à côté de Rouen. La dame assise devant lui serait-elle son épouse ? Et l’autre qui a l’air de se cacher / respirer un bouquet de fleurs / se moucher, qui est-elle ?

Le cadrage est large. On voit des fauteuils vides sur la gauche. Ils étaient sans doute occupés l’instant précédent, avant que tout le monde ne se rassemble pour faire face à l’objectif.

Surtout, il y a les tableaux. L’auteur du livre les analyse comme la collection personnelle de Monet, accrochée, selon lui, dans le salon.

Monet possédait beaucoup de tableaux de ses amis peintres, cadeaux, achats, échanges avec Renoir, Pissarro, Cézanne, Sisley, Berthe Morisot, Corot, Jongkind, Caillebotte, Boudin… D’autres auteurs affirment que cette collection était exposée dans sa chambre à coucher, trente-cinq toiles qui devaient la tapisser entièrement.

Je ne sais pas qui a raison. Mais j’ai bien regardé à Giverny, aucune pièce ne m’a paru correspondre à cette disposition des fenêtres. Alors, c’est où ? Quels sont ces tableaux ? Qui sont tous les personnages ?

Derrière son apparente netteté, cette photo garde autant de mystère qu’une vue de Vétheuil dans le brouillard.

Pensée rose

Les jeunes enfants sont de retour dans les jardins de Monet à Giverny. C’est l’occasion d’une leçon de botanique au milieu des plates-bandes débordantes de couleurs.

Les jeunes enfants sont de retour dans les jardins de Monet à Giverny. C’est l’occasion d’une leçon de botanique au milieu des plates-bandes débordantes de couleurs.

Ce matin j’ai surpris cet échange entre des petits d’environ cinq ans et leur accompagnatrice :

-Et ça, qu’est-ce que c’est comme fleur ?

Silence radio.

– Une pen…? souffle-t-elle.

La réponse fuse d’un ton victorieux :

– Une panthère rose !

Sous le saule

Le jardin d’eau de Monet a retrouvé ses couleurs de printemps. Vu de l’autre côté du bassin, le saule le plus proche du pont japonais tend son drapé vert tendre devant la passerelle plus verte que jamais, tandis que les bambous qui n’ont pas varié de l’hiver s’ébouriffent en grands plumets de l’autre côté.

Le jardin d’eau de Monet a retrouvé ses couleurs de printemps. Vu de l’autre côté du bassin, le saule le plus proche du pont japonais tend son drapé vert tendre devant la passerelle plus verte que jamais, tandis que les bambous qui n’ont pas varié de l’hiver s’ébouriffent en grands plumets de l’autre côté.

Sur l’étang les nénuphars ont commencé à resurgir des profondeurs. Leurs premières feuilles encore violettes apparaissent à la surface.

Les rosiers bien taillés dardent leurs épines, ils n’attendent qu’un peu de douceur pour se mettre à pousser à toute vitesse. Viendra alors le grand spectacle des glycines lavande et blanche, dont les inflorescences légères répondront au balancement des branches de saule.

La scène est prête, le rideau s’ouvre. Le pont japonais est une estrade où chacun aime à se tenir l’espace d’un instant.

Engoulant

Si le verbe engueuler est hélas bien présent dans le vocabulaire français, le terme d’engoulant ne fait plus recette aujourd’hui. Ces mots dérivent pourtant tous deux de la même racine gueule ou goule, avec ses sens d’organe servant à parler, à crier, à manger.

Si le verbe engueuler est hélas bien présent dans le vocabulaire français, le terme d’engoulant ne fait plus recette aujourd’hui. Ces mots dérivent pourtant tous deux de la même racine gueule ou goule, avec ses sens d’organe servant à parler, à crier, à manger.

Au Moyen-Âge engouler signifiait avaler. Le mot s’est conservé en héraldique et en architecture. Devenu vocabulaire technique, on peut le placer si l’on y tient dans la conversation, ce qui est déjà un challenge en soi, mais je vous déconseille de l’employer dans votre prochaine partie de Scrabble pour épater la galerie, le dico fait l’impasse dessus.

En architecture, donc, l’engoulant est une sculpture de tête monstrueuse à l’extrémité d’une poutre ou d’une colonne et qui semble avaler cette dernière. On en voit quelquefois aux sablières des maisons normandes, ces grosses poutres horizontales qui encadrent les étages, ou encore à l’extrémité des entraits de charpente.

C’est le cas à l’église d’Orbec où chaque poutre se termine par une tête monstrueuse. Tout ce bestiaire fantastique taillé dans le bois fait penser aux proues des bateaux vikings, comme si une longue tradition avait perduré parmi les charpentiers de marine normands.

Il faut une bonne vue pour distinguer les détails des engoulants à quinze mètres au-dessus du sol, mais la Maison du Boulanger à Verneuil sur Avre en présente à hauteur des yeux. Le plus gros en cache un autre plus petit en dessous.

Que représentent-ils ? Au vu de la longueur des museaux, de la forme des oreilles et des dents qui s’alignent impeccables sur la mâchoire du bas, je dirais bien des loups. Brrr ! Avec cette grande langue qui paraît décidée à vous dévorer tout cru, tous les petits Chaperons Rouges de Verneuil devaient faire un détour pour éviter de passer devant la maison…

Neige

Le bonhomme hiver tournait déjà le dos quand il a plongé la main au fond de sa poche. Il y a trouvé un peu de neige. Il s'est rappelé que depuis qu'il était arrivé en décembre il avait préféré la grande lessive du ciel plutôt que le délicat blanchissage. Pris de remords, il s'est retourné vers le mois d'avril et il a lancé ses derniers flocons oubliés d'un geste auguste de semeur. Qu'on n'aille pas se plaindre en haut lieu qu'il n'a pas fait son boulot.

Le bonhomme hiver tournait déjà le dos quand il a plongé la main au fond de sa poche. Il y a trouvé un peu de neige. Il s'est rappelé que depuis qu'il était arrivé en décembre il avait préféré la grande lessive du ciel plutôt que le délicat blanchissage. Pris de remords, il s'est retourné vers le mois d'avril et il a lancé ses derniers flocons oubliés d'un geste auguste de semeur. Qu'on n'aille pas se plaindre en haut lieu qu'il n'a pas fait son boulot.

C'est un peu tard dans la saison, et peut-être que les cerisiers déjà en pleine floraison n'ont pas apprécié ce matin de retrouver leurs bouquets de fleurs tout empomponnés de blanc.

Mais cela nous avait manqué, cet enchantement de la blancheur, et c'était bien d'en profiter au moins une fois avant que la belle saison ne commence vraiment.

A Giverny, le buste de Monet qui orne la Prairie avait le rebord de son chapeau empli de neige. Dans les parkings, les voitures immobiles jouaient toutes à colin-maillard, un bandeau opaque posé sur le pare-brise.

Le vent a soufflé de l'ouest pendant que les flocons tombaient, les plaquant sur le panneau d'entrée du village et sur les troncs des arbres.

Les forêts avaient un habit de lumière éphémère et magnifique.

En dessous, les pentes blanchies des collines étaient un appel aux sports d'hiver ; à Vernon, les immeubles de la Zup alignés à flanc de coteau évoquaient, avec un peu d'imagination, leurs cousins des stations de ski. Bienvenue à Vernon 2000 !

Mais ce n'est pas demain que les fondus de glisse verront un remonte-pente au-dessus de chez Monet. A midi, tout avait déjà disparu.

Ellébore

Il est tombé quelques flocons de neige à Giverny aujourd’hui. Les ellébores étaient à leur affaire, les humains moins, qui grelottaient dans une atmosphère humide qui sentait l’hiver.

Il est tombé quelques flocons de neige à Giverny aujourd’hui. Les ellébores étaient à leur affaire, les humains moins, qui grelottaient dans une atmosphère humide qui sentait l’hiver.

Admirer les ellébores du jardin de Monet est un privilège réservé aux tout premiers visiteurs de l’année. D’ici peu elles seront passées, elles se seront retirées sur la pointe des pieds pour laisser la place aux éclatantes fleurs du printemps.

Contrairement à ces dernières, l’ellébore ne joue pas les m’as-tu vue. Il faut presque se pencher pour admirer la couleur délicate de ses pétales, vieux rose ou lie de vin teintée de vert.

Modeste, elle courbe la tête vers le sol, d’un air de fixer vos chaussettes plutôt que de vous toiser de haut comme un tournesol.

L’ellébore met une hâte étonnante à fleurir bien avant l’arrivée du printemps. Si par hasard il neige un peu, elle paraît plus fragile encore, toute tendre dans la morsure du froid.

Il ne faudrait pas s’y fier. Sous ses dehors émouvants c’est une costaude qui ne risque pas de s’enrhumer. Ses belles feuilles épaisses et découpées, bien utiles pour tendre un rideau vert à l’arrière des plates-bandes, prouvent tout au long de l’année que l’ellébore déborde de vitalité.

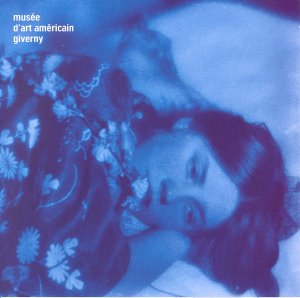

Pictorialisme

La nouvelle exposition du musée d’art américain de Giverny, Portrait of a Lady, a été composée à partir des oeuvres américaines présentes dans les collections publiques françaises. Le musée d’Orsay, par exemple, possède de nombreuses toiles importantes des artistes américains du 19ème siècle. Il détient également un fonds de photographies anciennes très riche.

La nouvelle exposition du musée d’art américain de Giverny, Portrait of a Lady, a été composée à partir des oeuvres américaines présentes dans les collections publiques françaises. Le musée d’Orsay, par exemple, possède de nombreuses toiles importantes des artistes américains du 19ème siècle. Il détient également un fonds de photographies anciennes très riche.

Au tournant du siècle nombre d’artistes se sont passionnés pour le média nouveau qu’était alors la photo. Ils ont exploré avec enthousiasme ses possibilités, et cette fièvre d’expérimentation, par delà le temps, nous les rend proches, tandis qu’en ce début du 21ème siècle nous jouons à notre tour avec les ressources de l’internet, de la vidéo ou de l’image numérique.

La question qui divisait les photographes était de savoir si la photographie devait rendre compte de la réalité de façon neutre, documentaire, ou si c’était un art à part entière.

Qu’est-ce qui distingue les deux ? La part de créativité humaine que l’on insuffle dans le cliché.

Un courant est né en Europe et aux Etats-Unis, le pictorialisme. Ce nom rattache la photo à l’art pictural, la peinture. Ses membres intervenaient beaucoup sur les clichés pour en faire des oeuvres d’art : comme les peintres ils composaient avec soin des scènes très posées, riches de symboles, ils jouaient du flou, du clair-obscur, il estompaient les tirages, grattaient les négatifs pour ajouter des rayures…

Le cyanotype, ce procédé photographique très simple qui produit des tirages bleus, ajoutait à l’irréalité de leurs photos.

Ils ont gagné leur pari : les critiques de l’époque n’ont eu de cesse de les comparer à toutes sortes de courants de la peinture, de l’impressionnisme au symbolisme, du préraphaélisme au japonisme.

Les tirages et les photogravures exposés aux Maag jusqu’au 14 juillet 2008 sont des portraits de femmes. Je ne sais pas si vous serez touchés par leur grâce singulière ou agacés par la mise en scène de leur composition. Ce qui sans doute parlera à beaucoup, c’est l’érotisme diffus qui s’en dégage. On ne peut s’empêcher d’imaginer ces hommes et ces femmes au moment de la séance de pose, à l’instant où Elle attend que l’objectif la saisisse, immobile dans une position qu’Il a choisie.

Panneau de travaux

On restaure une maison ancienne à Giverny. Le chantier qui donne dans la rue Claude Monet est très bien matérialisé par des panneaux de chaque côté. Deux panneaux qui disent la même chose, mais de façon si différente ! A croire que, comme les visiteurs de Giverny, ils parlent des langues étrangères.

On restaure une maison ancienne à Giverny. Le chantier qui donne dans la rue Claude Monet est très bien matérialisé par des panneaux de chaque côté. Deux panneaux qui disent la même chose, mais de façon si différente ! A croire que, comme les visiteurs de Giverny, ils parlent des langues étrangères.

Sur la gauche on trouve celui-ci, posé au milieu des myosotis et des giroflées (on est à Giverny n’est-ce pas). Il vous rappelle de vieux souvenirs ? Quarante ou cinquante ans peut-être, et pas une ride ! L’émail est comme neuf, il ne doit pas servir très souvent.

Sur le fond blanc cerné de rouge se détache la silhouette d’un homme en plein travail, objet du panneau : les automobilistes sont prévenus de la proximité d’un chantier.

C’est un véritable athlète, ce terrassier. Epaules larges, cou puissant, bras musclés, la silhouette le présente en plein effort.

Il manie la pelle d’un geste que l’on devine maîtrisé par une longue habitude, le corps penché vers l’avant, en appui sur son genou. Il porte un maillot à manches courtes, un pantalon et des chaussures à talons bas.

Que remue-t-il, du sable, du ciment, de la terre ? Que va-t-il faire de sa pelletée ? Va-t-il l’entasser derrière lui, à l’endroit où un tas plus petit semble en train de se former ? L’instant est en suspens, le chantier en cours.

De l’autre côté de la maison givernoise un autre panneau de signalisation remplit le même office. Il est beaucoup plus récent mais un usage intensif l’a fait vieillir prématurément. Peu importe, il voisine avec la bâche, le filet de protection, pas besoin ici de faire dans l’esthétique.

De l’autre côté de la maison givernoise un autre panneau de signalisation remplit le même office. Il est beaucoup plus récent mais un usage intensif l’a fait vieillir prématurément. Peu importe, il voisine avec la bâche, le filet de protection, pas besoin ici de faire dans l’esthétique.

Le beau terrassier a disparu au profit d’un pictogramme (pardonnez-moi d’avoir des regrets !). Le jaune, la couleur choisie pour signifier travaux, qui se résumait à trois points dans les angles sur l’ancien panneau a envahi le fond du nouveau modèle, renforçant l’idée de chantier et de danger.

Alors que tout le dessin s’est simplifié pour gagner en clarté, un seul élément se voit mieux représenté, c’est la pelle. L’outil plus que le geste symbolise le travail, en poussant le trait il aurait pu se suffire à lui seul pour exprimer l’idée de chantier.

Le petit personnage s’est redressé, il semble moins peiner que son collègue de l’autre génération. A moins que ce soit parce qu’il vient juste de commencer ? Il n’y a pas – pas encore ? – de petit tas derrière lui.

Allez ! bon courage à tous ceux qui mènent des chantiers, aux restaurateurs de maisons comme aux créateurs de sites internet. Je parierais qu’on croise davantage de panneaux attention travaux sur la toile pour signaler une page web en cours de développement que dans la vraie vie, celle des entreprises de briques et de mortier. L’avantage, c’est que les panneaux virtuels ne craignent pas les rayures.

Giverny centre de l’impressionnisme

Cette fois c’est officiel : le Musée d’Art Américain de Giverny deviendra un centre de l’impressionnisme en 2009.

Cette fois c’est officiel : le Musée d’Art Américain de Giverny deviendra un centre de l’impressionnisme en 2009.

Le musée d’Orsay, parmi d’autres musées, sera partenaire, je suppose qu’il prêtera des toiles.

Le site sera géré par le Conseil Général de l’Eure et soutenu par la Région Haute-Normandie. La Fondation Terra restera propriétaire des bâtiments.

Le centre de l’impressionnisme de Giverny aura pour vocation de « mettre en lumière le caractère international du mouvement impressionniste et de la colonie de Giverny ».

Il s’inscrira donc dans la continuité du Musée d’art américain actuel animé par la Fondation Terra.

C’est un happy end pour le musée givernois dont on craignait la fermeture pure et simple, quinze ans seulement après son ouverture. L’engagement des pouvoirs publics permet aujourd’hui de lui donner un avenir.

J’espère qu’il sera du goût du public qui n’espère rien d’autre à Giverny, en parallèle à la visite des jardins de Claude Monet, que de pouvoir admirer des tableaux impressionnistes exécutés dans les environs : le succès de la magnifique exposition de l’année dernière Giverny impressionniste, une colonie d’artistes en témoigne.

Chevaux

L’Eure est l’un des départements les plus équestres de France. On pense souvent que c’est l’Orne, à cause des célébrissimes haras du Pin, ou le Calvados qui médiatise les ventes de yearlings et les courses à Deauville. Mais ces départements sont trop éloignés de la région parisienne pour faire le plein de licenciés comme la Seine-Maritime et l’Eure.

L’Eure est l’un des départements les plus équestres de France. On pense souvent que c’est l’Orne, à cause des célébrissimes haras du Pin, ou le Calvados qui médiatise les ventes de yearlings et les courses à Deauville. Mais ces départements sont trop éloignés de la région parisienne pour faire le plein de licenciés comme la Seine-Maritime et l’Eure.

Bref ! Foin des chiffres, on aime le cheval en Normandie. D’ailleurs plusieurs grands champions d’équitation y ont élu domicile, par exemple Eric Navet, Hervé Godignon ou Alexandra Ledermann.

Chaque ville s’est équipée d’un hippodrome. Le plus proche de Giverny et de Vernon, c’est celui de Saint-Marcel, un bourg qui atteint tout juste les 5000 habitants. A côté des Andelys, le village de Tosny (580 habitants) a son champ de course. Et bien sûr Evreux possède le sien, centenaire, où se court à l’occasion le tiercé.

Ces hippodromes ne sont pas forcément tous dans un état remarquable, mais ils manifestent l’engouement des Eurois pour les chevaux et pour les courses. C’est un loisir familial et bon enfant ici, ce n’est pas le rendez-vous des élégances comme à Longchamp : si l’on porte un couvre-chef ce sera plus sûrement une casquette qu’un coûteux chapeau.

Pas le genre d’endroits qu’aurait arpentés Daniel Wildenstein, j’imagine. Le biographe de Claude Monet disparu en 2001 avait une passion pour le sport hippique. Eminent marchand d’art, il avait de grands moyens, ce qui lui a permis de goûter aux joies que procure la possession d’une écurie de chevaux de courses.

Une fortune abyssale en vérité : le trésor familial compte 10 000 tableaux paraît-il, et non des moindres.

A ce niveau-là la simple prudence impose la discrétion. Pourtant, à la fin du catalogue raisonné de Monet dont il est l’auteur, Daniel Wildenstein révèle la composition des collections privées, parmi lesquelles celle de la Galerie Wildenstein.

La longueur de la liste des numéros de catalogue laisse rêveur. Le total est un joli chiffre, on dirait un porte-bonheur : 222 toiles de Claude Monet.

Je peine à imaginer ce que c’est que d’être plus riche que riche, mais je pressens que ce doit être écrasant, quelque chose qui vous fait vous déchirer en famille à la moindre succession, fait de vous la cible de la presse people et vous fait craindre pour la sécurité de vos enfants.

Je ne sais pas comment Daniel Wildenstein le vivait. Je ne sais pas quel homme il était. Mais je lui suis reconnaissante de son admirable travail sur Claude Monet, ce précieux catalogue raisonné, cette biographie minutieuse. Et j’aime l’humour un brin ironique avec lequel il baptisait ses meilleurs chevaux : Peintre célèbre, Allez France, ou encore Goodbye Charlie en clin d’oeil au départ du Général de Gaulle.

L’humour, ou l’élégance de l’esprit qui fait qu’on vous pardonne d’être riche.

Peupliers

28 avril 2008 / 3 commentaires sur Peupliers

Un grand S de Superman parcourt la toile depuis le coin supérieur droit. C’est le feuillage d’une rangée de peupliers plantés le long de l’Epte, tel que Monet le voit depuis sa barque immobilisée sur l’eau.

Cadrage surprenant, qui conduit le regard du premier plan vers l’horizon selon un chemin insolite, non pas en se laissant guider par les lignes convergentes de la perspective, mais en dévalant ce circuit aérien.

Quelle trouvaille que cette composition ! Elle reprend la ligne serpentine chère aux maîtres de l’estampe japonaise en la faisant vivre dans un motif typique de Giverny, celui des peupliers au bord des cours d’eau.

Tendues comme les cordes d’une harpe, les lignes verticales parallèles des troncs viennent rythmer la souplesse de la courbe sinueuse, la rattachant au sol en même temps qu’à l’eau. Tout en bas de la toile, la rivière reflète le bas des troncs, reflet tronqué qui semble devoir se poursuivre bien au-dessous de l’endroit où le peintre se situe.

Reflet, anti-reflet : alors que l’oeil se trouve à hauteur de la berge, à la jonction de la terre et de l’eau, le cadrage lui refuse de chercher l’image inversée de la ligne serpentine dans le miroir de la rivière, tandis que la canopée dessine sur le bleu du ciel le parcours de la rivière, comme un reflet aérien de l’invisible.

Monet a découvert cet intéressant alignement d’arbres à deux kilomètres de chez lui, le long du marais communal de Limetz où des peupliers ont été plantés pour assurer la stabilité des berges.

Aujourd’hui, il n’est pas besoin d’aller bien loin pour peindre des alignements de peupliers : une peupleraie s’étend juste derrière le jardin d’eau de Monet. Ce n’était pas le cas à son époque, où l’arrière-plan de ses embarcadères aux roses apparaît dégagé.

Aujourd’hui, il n’est pas besoin d’aller bien loin pour peindre des alignements de peupliers : une peupleraie s’étend juste derrière le jardin d’eau de Monet. Ce n’était pas le cas à son époque, où l’arrière-plan de ses embarcadères aux roses apparaît dégagé.

Il s’y rend en bateau, avançant par puissants coups de rame, d’abord dans une barque à fond plat, sa norvégienne, puis dans le bateau plus spacieux que son ami le peintre Gustave Caillebotte accepte de lui prêter.

Il a besoin d’un peu de place, en effet. Après s’être lancé à grande échelle dans le processus de la série l’année précédente avec les Meules, Monet récidive devant les peupliers. Il va en donner vingt-deux versions, certaines prises exactement selon le même angle, d’autres offrant de légères variations.

Du printemps à l’automne 1891, Monet peint avec assiduité, « tour à tour par tranches de quelques minutes seize tableaux, ou plus » confie-t-il à sa voisine Lilla Cabot Perry.

Mais soudain c’est la catastrophe. Un matin, le 2 août, Monet découvre que la mairie de Limetz a décidé de faire abattre les arbres : ils sont marqués d’une croix à leur pied. La vente doit se faire par adjudication, avant la coupe.

Monet doit à tout prix retarder l’échéance pour pouvoir terminer ses tableaux. Mais il sait que s’il manifeste son intérêt pour les peupliers, les enchérisseurs vont s’en donner à coeur joie et les prix s’envoler.

Il est malin, Monet. Il prend contact avec une scierie qui s’est portée acquéreur du lot et lui propose un marché : celui d’enchérir assez pour emporter les peupliers. « Allez plus haut, je paierai la différence, mais laissez-moi le temps qu’il me faudra pour les peindre.«

Si d’aventure il vous prenait la fantaisie de peindre ces peupliers-là, vous feriez bien de ne pas tarder à finir votre toile. Les arbres sont arrivés à maturité, ce serait dommage qu’il vous arrive la même mésaventure qu’à Monet…